PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

7月6日(火)、この日は梅雨の真っ只中、天気予報で雨が降りそうもない天気である

とのことで、急遽「古都「鎌倉」を巡る」の8回目に向かう。

小田急線、東海道線、横須賀線を乗り継いで自宅から40分弱で「鎌倉駅」に到着。

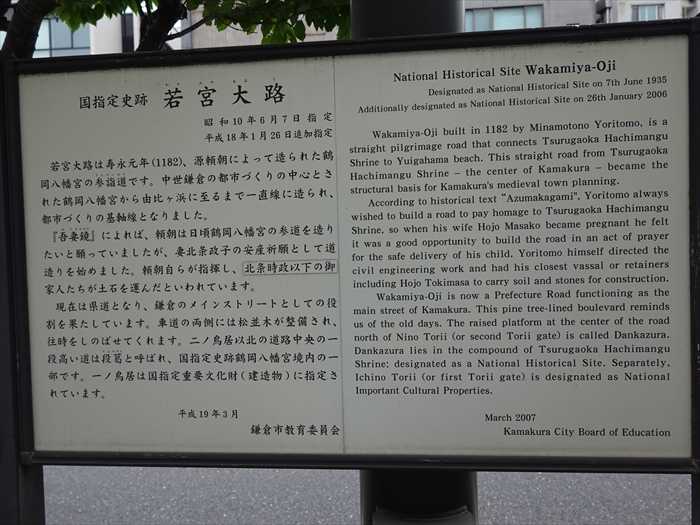

「若宮大路」の「鎌倉駅交差点」を渡る。

「日本の桜名所100 若宮大路」碑。

若宮大路は日本さくらの会の百選に入っていないが、昭和48年に朝日新聞が選定した

「日本の桜 名所100」であるようだ。

若宮大路の段葛は「日本の桜名所100選」に認定されており、鎌倉でも最も人気のある桜の名所。

昼間とは違う表情を見せる。

段葛とは鶴岡八幡宮の参道である若宮大路の中央を通る、二の鳥居から三の鳥居までの約500mの

歩道のことを指す。

「 安産子育 産女霊神 長慶山 大巧寺 」👈リンク 入口。

長慶山 正覚院 大巧寺 (ちょうけいざん しょうがくいん だいぎょうじ) はJR鎌倉駅にほど近い、

若宮大路に面している。

産女霊神(うぶめれいじん、うぶすめれいじん)を祀る安産祈願の寺で、「おんめさま」と

呼ばれている。

「大巧寺」前から「鶴岡八幡宮・二の鳥居」を見る。

そして反対の国道134号・「滑川」交差点方面。

「若宮大路」を海岸に向かって進むと左手にあったのが「鎌倉中央食品市場」。

歴史を感じさせる「鎌倉市農協連即売所」の看板があった。

「鎌倉市農協連即売所」は鎌倉市内と横浜市長尾台町の農家が、自分たちで生産した農作物を、

自ら販売している農作物直売所。組合員は、現在23軒で4班に分かれ、交替で出店していると。

整っていた。閉店は野菜が無くなるか日没くらいまでであると。

休みは1月1日から4日までの4日間のみであると。

鎌倉市小町1丁目13−10。

既に準備も完了し、お客さんの姿も。

様々なトマトが並んでいた。

そして更に進むと前方にJR横須賀線のガードが。

「下馬」交差点を左折し「えんめいじはし」を渡る。

「延命寺橋」。

下を流れる川は「滑川」。鎌倉駅方向を見る。

こちらは下流側。

前々日の豪雨で水位がかなり上がった事が解るのであった。

そして「延命寺」に到着。

鎌倉市材木座1丁目1−3。

「本尊 阿弥陀如来」碑。

「本堂」。

専蓮社昌誉能公上人(せんれんじゃしょうよのうこうしょうにん)を開山として、鎌倉時代の

執権北条時頼の夫人が建てたと伝えられている。ここにまつられている地蔵像「身代わり地蔵」は、

双六(すごろく)の勝負で旗色の悪かった夫人を救ったといわれていると。

また、この延命寺は仇討ちで有名な赤穂四十七士の一人、岡崎八十右衛門の子が出家して住職に

なったという言い伝えがあるのだと。

本堂には中央に御本尊である阿弥陀如来坐像と聖観世音菩薩立像、

右に弥陀三尊・両大師、左に身代り地蔵尊がある。

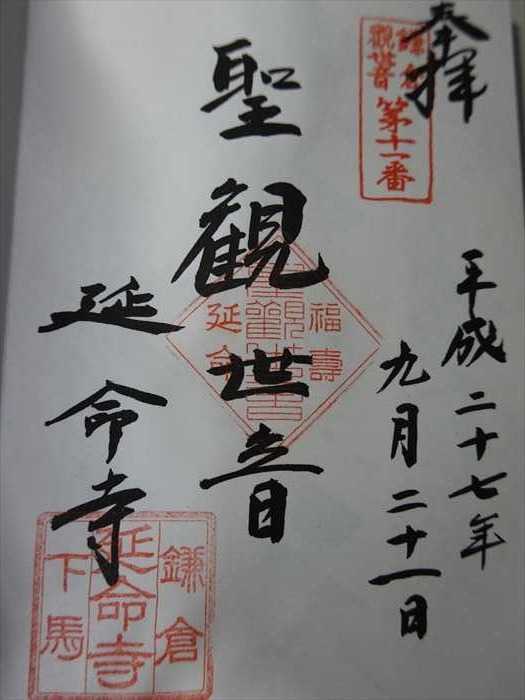

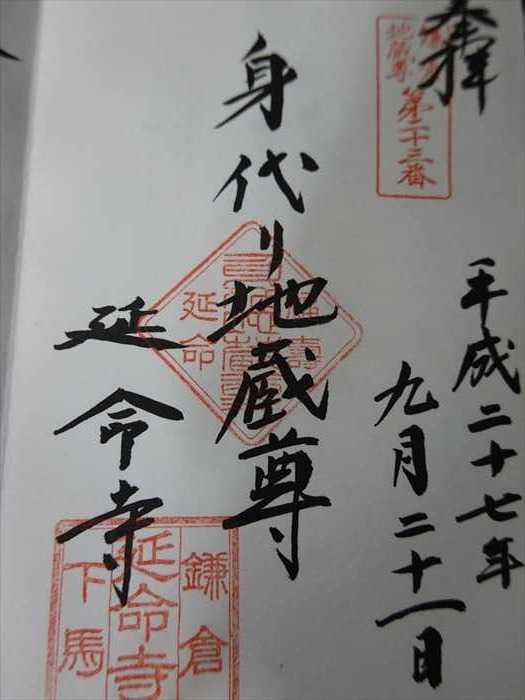

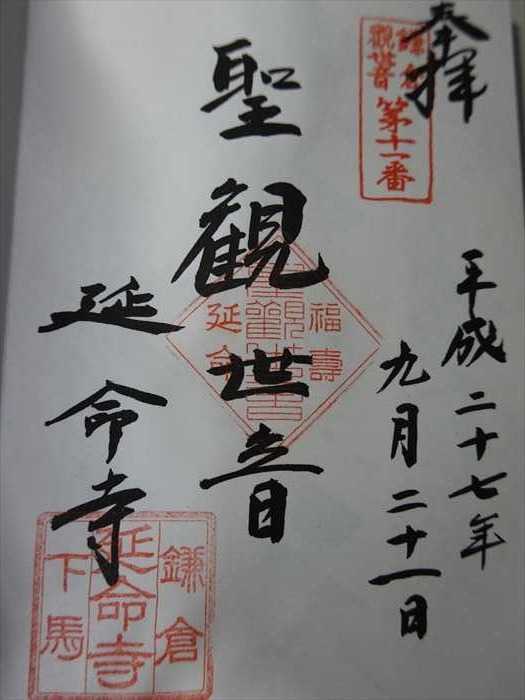

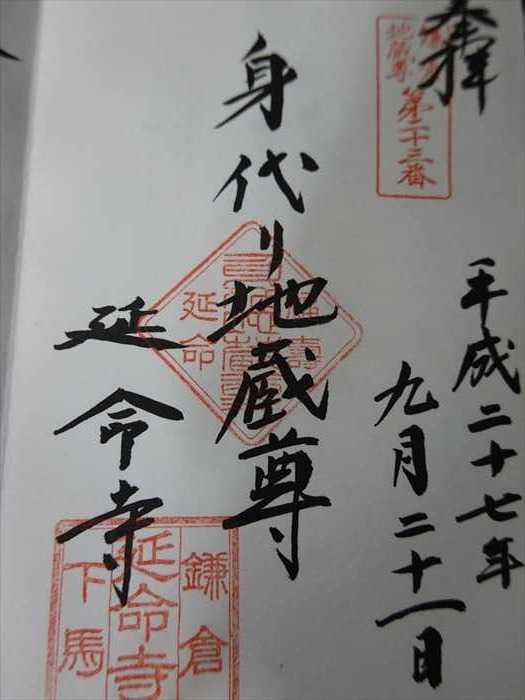

鎌倉三十三観音第11番・鎌倉二十四地蔵第23番。

以前頂いた「鎌倉三十三観音第11番 聖観世音」の御朱印。

以前頂いた「鎌倉二十四地蔵第23番 身代り地蔵尊」の御朱印。

寺務所。

「善き事はゆっくり動く」と。

「本堂」の鎖樋と天水桶。

墓地。

本堂裏手墓地に「古狸塚」という碑があった。

江戸時代の終わりごろ、この寺に住みついた狸がよく人に慣れており、酒好きな和尚のために

酒を買いに行ったりして可愛がられていたと。狸が死ぬと葬って碑をたて供養したと伝えられて

おり、狸の墓というのは珍しいもの。

「延命寺」を後にして、振り返って「本堂」の屋根を見る。

県道311号線・鎌倉葉山線の踏切手前のビルの敷地内にあった小さな社。

右手に「馬頭観世音菩薩」碑と「三界萬霊塔」碑。

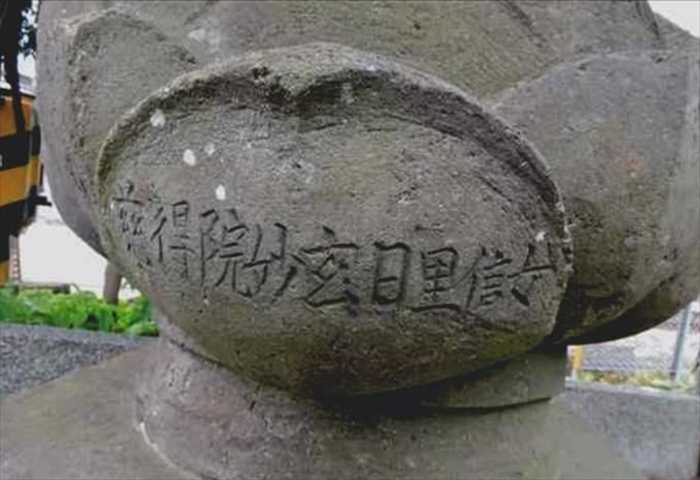

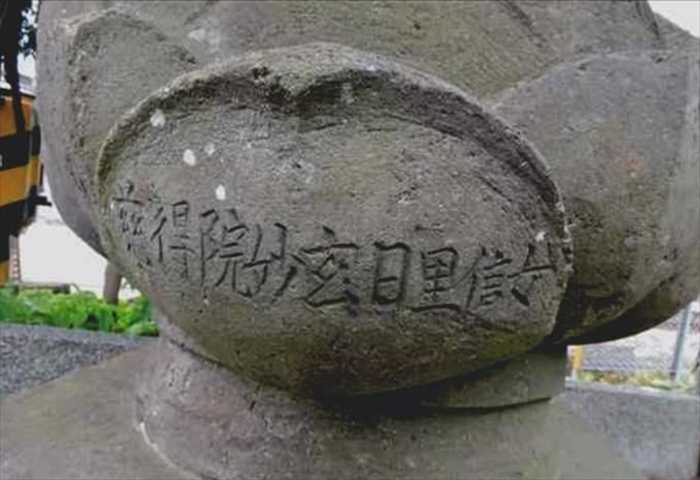

そしてJR横須賀線の踏切を渡ると左手の大きな槇の木の下には石像が。

「金子サト記念碑」。

松木立の下には、おかっぱ髪にスカート、あるいは半ズボンの3人が足元にしがみついた観音像が。

鎌倉市大町1丁目1。

昭和36年(1961年)のこの事故は不幸な出来事であったが、「身代わりサト像」ではなく、

「子護りサト像」であるとしている と。

最下部には「慈得院妙玄日里神女」と戒名であろうか?

「因縁

故金子サトさんは明治二十五年十二月二十五日誕生

生前、大変子ども好きでした 奇しくもこの場所で幼稚園の園児を乗せた相模鉄道観光バスの

ために事故死した

しかし、このサトさんに追突したバスはそのために急停車をし橋げたへの激突を危うくまぬがれ

園児たちからは一人の負傷者も出なかった

思えばこのサトさんの死が子どもたちを護ったのである

そこで、生前愛した玄海男のボクシング教室の練習生一同が報恩供養と かつは二度とこうした

事故のないことを願ってここに子護りサト像を建立したのである

昭和三十九年五月二十五日 三周忌に当り」

そして「若宮大路」まで戻ると左手にあったのが「下馬」碑。

「往昔鶴岡社参ノ武人ハ此ノ辺 ニテ馬ヨリ下リ 徒歩ニテ詣デタルニ因リ 下馬ノ称アリ

今ニ地名トシテ存ス 此ノ 地点ハ 鎌倉ノ要路ニ位セルヲ以テ屡々(しばしば)戦場ノ 巷(ちまた)

トナリシコト古書 ニ見ユ 尚ホ文永八年(1271) 九月十二日 日蓮聖人 名越 ノ小庵ヨリ

竜口ノ刑場ニ送ラレタマフ途上 鶴岡ニ向ヒ 八幡大菩薩 神トシテ法門ノタメ霊験ヲ

顕(あら)ハシyタマヘト大音声アリシハ 下馬橋附近ナリト伝ヘラル」

【昔は、鶴岡八幡宮に参る武士 はこの辺で馬より降りて歩い たため、下馬の名前が付きました。

現在でもその名前が残っています。この地点は鎌倉の重要な位置にあり、しばしば戦場になった

ことが古い書物に書かれています。なお 1271年9月12日に、日蓮聖人 (にちれんしょうにん)が

名越 (なごえ)の家より竜口(たつの くち)の刑場に送られる途 中、鶴岡神社に向い「八幡大 菩薩、

神ならば仏法のため霊 験(れいけん:神のしるし)を現 (あら)わし給え」と大声で願 をかけたのは、

この下馬橋付 近と伝えられています。】

鎌倉市大町1丁目1。

「下馬」交差点の角にあった「湘南信用金庫 鎌倉営業部」ビルを振り返る。

横断歩道を渡ると下馬交差点脇の南西角にあった若宮大路が平成5年に都市景観大賞を取った

記念碑。植栽に隠れていた案内文を笹の葉を掻き分けて。

「治承4年(1180年)鎌倉に入った源頼朝はこの地を政治の中心地として、鎌倉幕府150年の

基礎を築き、翌々年、八幡宮と由比ヶ浜を結ぶ道を一直線に改修しました。それが若宮大路の

始まりだといわれています。大路の中央部は「段葛」と呼ばれる一段高い参詣道となっており、

頼朝が妻政子の安産祈祷のため造った貴重なものです。また、ここ下馬交差点は、かっては

下ノ下馬と呼ばれ駒留があった場所で、参拝者は皆ここで馬から下りたといわれます。

中世の都市計画によりつくられた若宮大路は、時代の推移とともに改修・補修が行われ、今なお

古都鎌倉のシンボルロードとして生き続けています。若宮大路とその周辺地区は、神奈川県の

「うるおいあるみちづくり事業」や鎌倉市の「洋風建築物保存事業」などにより、優れた

都市景観が形成されていることが評価され、平成5年度の都市景観大賞を受賞しました。」

「若宮大路古絵図」。

そして前方に「琵琶橋」が姿を現した。

鎌倉市由比ガ浜2丁目1。

「琵琶橋」と。

こちらには「びわばし」と。

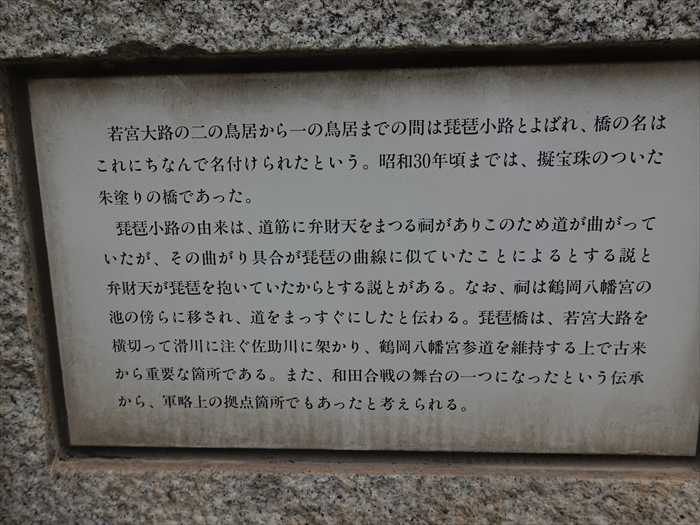

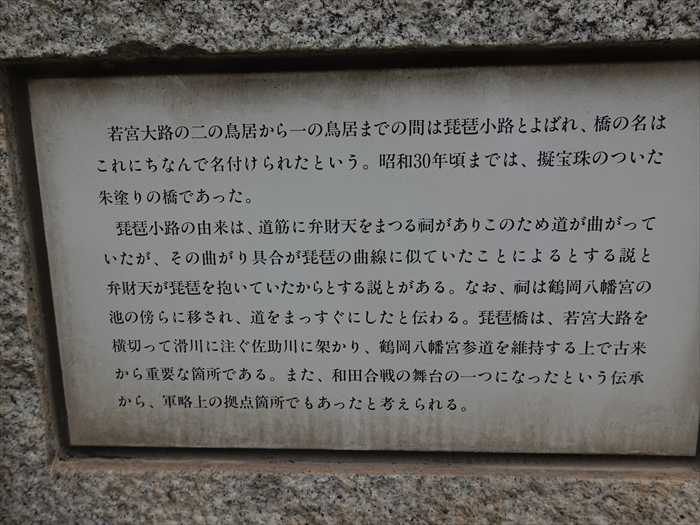

「琵琶橋」案内ボード。

「若宮大路の二の鳥居から一の鳥居までの間は琵琶小路とよばれ、橋の名はこれにちなんで

名付けられたという。昭和30年頃までは擬宝珠のついた朱塗りの橋であった。

琵琶小路の由来は道筋に弁財天をまつる祠がありこのため道が曲がっていたが、その曲がり

具合が琵琶の曲線に似ていたことによるとする説と弁財天が琵琶を抱いていたからとする説

とがある。なお、祠は鶴岡八幡宮の池の傍らに移され、道をまっすぐにしたと伝わる。

琵琶橋は若宮大路を横切って滑川に注ぐ佐助川に架かり、鶴岡八幡宮参道を維持する上で

古来から重要な箇所である。また和田合戦の舞台の一つになったという伝承から軍略上の

拠点箇所でもあったと考えられる。」

鎌倉十橋のひとつであるという事実には一言も触れていないのであった。

下を流れる川は「滑川」に注ぐ「佐助川」。

「琵琶橋」を振り返る。

ひっそりと茂みの奥に隠れる様に佇む「標柱」には「十橋之一琵琶橋」と刻まれていた。

そして「由比ヶ浜歩道橋」交差点手前の道路の反対側にあった石碑。

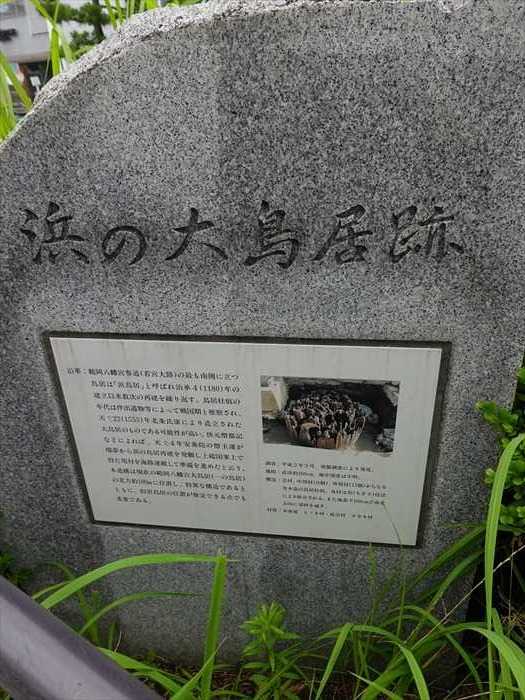

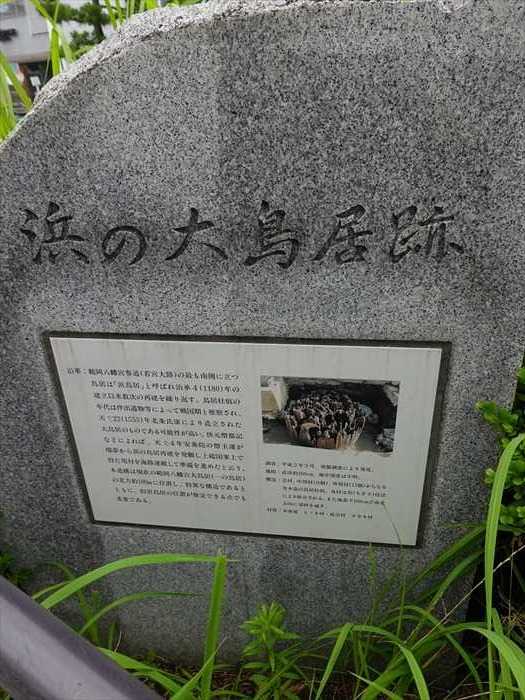

「浜の大鳥居跡」。

「浜の大鳥居跡」碑。

「鶴岡八幡宮参道(若宮大路)の最も南側に立つ鳥居は「浜鳥居」と呼ばれ治承4(1180)年

の建立以来数次の再建を繰り返す。鳥居柱痕の年代は供出遺物等によって戦国期と推察され、

天文22(1553)年北条氏康により造立された大鳥居のものである可能性が高い。

快元僧都記などによれば、天文4年安養院の僧玉運が瑞夢から浜の鳥居再建を発願し上総国峯上で

得た用材を海路運搬して準備を進めたと云う。本遺構は現在の鶴岡八幡宮大鳥居(一の鳥居)の

北方約180mに位置し、特異な構造であるとともに、旧浜鳥居の位置が推定できる点でも

重要である。」

「発見された柱痕

「鎌倉女学院中学校・高等学校」の正門を見る。

道路を挟んだ反対側にはもう一つの鳥居柱痕が発見された場所があり、現在ではタイルで

かたどられていて発掘された場所がわかるようになっていた。

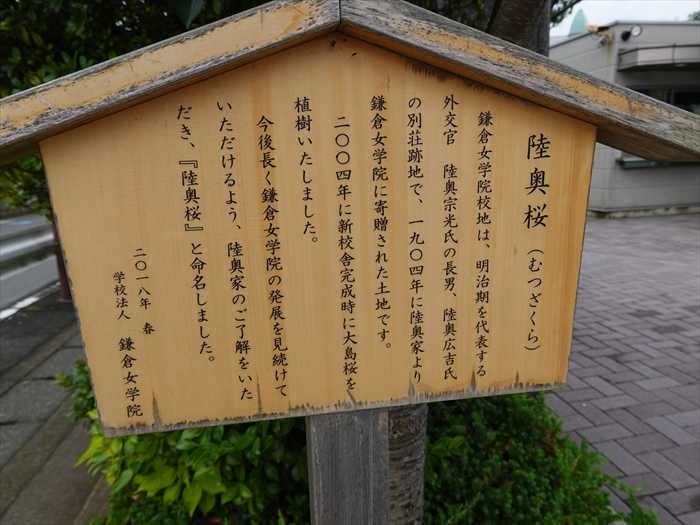

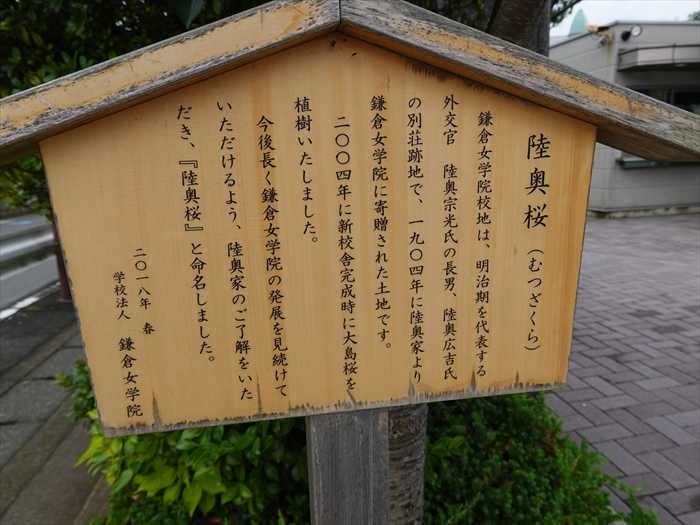

「鎌倉女学院中学校・高等学校」の正門前の「陸奥桜(むつざくら)」。

「鎌倉女学院校地は、明治期を代表する外交官陸奥宗光氏の長男、陸奥広吉氏の別荘跡地で、

一九〇四年に陸奥家より鎌倉女学院に寄贈された土地です。

そして現在の「鶴岡八幡宮大鳥居(一の鳥居)」を見る。

左手に「神奈川県鎌倉警察署」。

鎌倉市由比ガ浜2丁目11−26。

その先にあったのが「日米海底通信の史跡」。

場所はNTT東日本鎌倉支店跡地。

この場所はひと昔前、「ゆかり荘」というNTT鎌倉職員クラブがあったと。

その「ゆかり荘」の前身は、旧電電公社・関東電気通信局鎌倉電信中継所。

鎌倉市由比ガ浜2丁目11。

その台座の横に「日米海底通信の沿革」という青銅板が、これはかなり腐食が進んでいる場所も

あって読みにくかったが・・・。

明治39年 8月 1日 川崎を陸揚地として通信開始

明治39年12月14日 東京越中島に陸揚地変更

昭和 6年 5月16日 鎌倉に陸揚地変更 海底電信中継所設置

昭和18年 4月30日 鎌倉電信中継〇〇止 日米海底通信◯止

「1906年(明治39年)、日露戦争が終わって、ポーツマス条約が結ばれた翌年ですが、米国は

既に、サンフランシスコ-ホノルル-ミッドウェー-グアム-マニラ-上海間の太平洋横断

海底通信線を布設していました。だから、日本とグアムを結ぶ通信線ができれば、日本-米国間

の通信も可能になるということで、グアム線の工事は日本-父島間が日本、父島-グアム間が

米国の分担で行われました。日本-父島間は、深海でもあり、潮の流れも速くて難工事だったとか。

開通当初の1906年から25年間は、日本側の中継所はまずは川崎、その後東京・越中島へ。

水位差が大きく、通信線の切断事故が相次いだことから、最終的に、鎌倉・材木座の滑川右岸に

移されました。このような経緯から、厳密には鎌倉が日本の海底通信発祥の地ではないのですが、

今もこの記念碑は残されています。」とネット情報から。

そして「鶴岡八幡宮大鳥居(一の鳥居)」。国の重要文化財に指定されている。

道路を渡って中央から「鶴岡八幡宮」に向かって。

鎌倉市由比ガ浜2丁目14。

左側柱の上部(旧材部分)に

「寛文八年戊申八月十五日 御再興 鶴岡八幡宮石雙華表」

と刻まれていた。

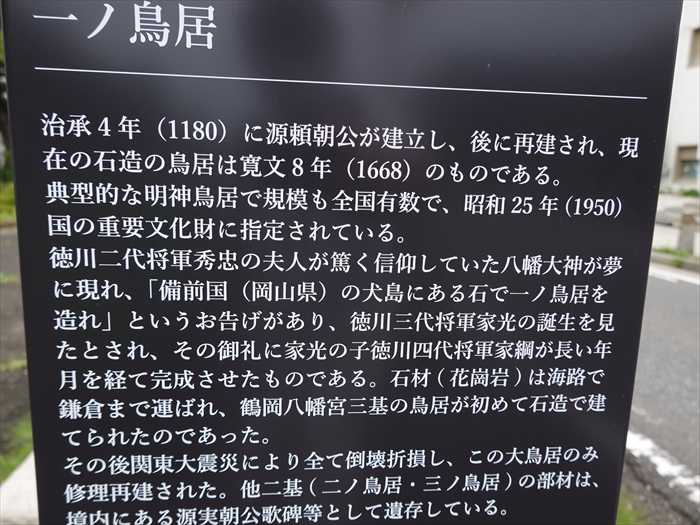

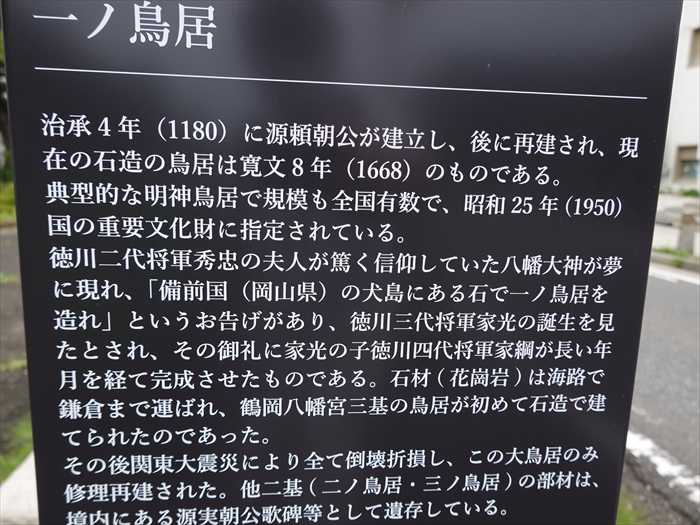

「一ノ鳥居

「鶴岡八幡宮國寶大鳥居重修の記

此の大鳥居は一之鳥居ともいひ治承四年十二月源頼朝の創建にかゝり壽永元年夫人政子築造の

段葛と共に若宮大路の偉観たり爾来武門武将により再建修理を行ふこと数次寛文八年徳川家綱

祖母崇源院の大願を承け備前犬島産花崗岩を以て此の鳥居を始め第二第三の鳥居を再興せり就中

この大鳥居は夙に我が國石鳥居の範と仰がれ明治丗七年八月國寶に指定せらる然るに大正十二年

関東大震災の際柱下部を残して悉く顛落大破せり即ち文部省に請い復舊の速ならむことを計りしが

昭和九年文部省技師阪谷良之進同嘱託大岡實に依り稍く重修の設計成り同十一年三月国庫補助並に

東京上田ちた近田三郎両名の獻資を以て工を起し同年八月其の功を竣えたり本工事は神奈川縣知事

半井清監督の下に施工し専ら古法を尊び舊材の再用を旨とし補足材は之を犬島に求め東西柱上部

笠木及貫中部同東部西沓石北側の七個を加へたる外苟も舊觀の美を損せさらしむるに力めたり

昭和十一年九月一日 國幣中社鶴岡八幡宮宮司中島正國」

ハマオモト(別名ハマユウ)の白い花。

そして「若宮大路」の海岸方面を望む。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

7月6日(火)、この日は梅雨の真っ只中、天気予報で雨が降りそうもない天気である

とのことで、急遽「古都「鎌倉」を巡る」の8回目に向かう。

小田急線、東海道線、横須賀線を乗り継いで自宅から40分弱で「鎌倉駅」に到着。

「若宮大路」の「鎌倉駅交差点」を渡る。

「日本の桜名所100 若宮大路」碑。

若宮大路は日本さくらの会の百選に入っていないが、昭和48年に朝日新聞が選定した

「日本の桜 名所100」であるようだ。

若宮大路の段葛は「日本の桜名所100選」に認定されており、鎌倉でも最も人気のある桜の名所。

昼間とは違う表情を見せる。

段葛とは鶴岡八幡宮の参道である若宮大路の中央を通る、二の鳥居から三の鳥居までの約500mの

歩道のことを指す。

「 安産子育 産女霊神 長慶山 大巧寺 」👈リンク 入口。

長慶山 正覚院 大巧寺 (ちょうけいざん しょうがくいん だいぎょうじ) はJR鎌倉駅にほど近い、

若宮大路に面している。

産女霊神(うぶめれいじん、うぶすめれいじん)を祀る安産祈願の寺で、「おんめさま」と

呼ばれている。

「大巧寺」前から「鶴岡八幡宮・二の鳥居」を見る。

そして反対の国道134号・「滑川」交差点方面。

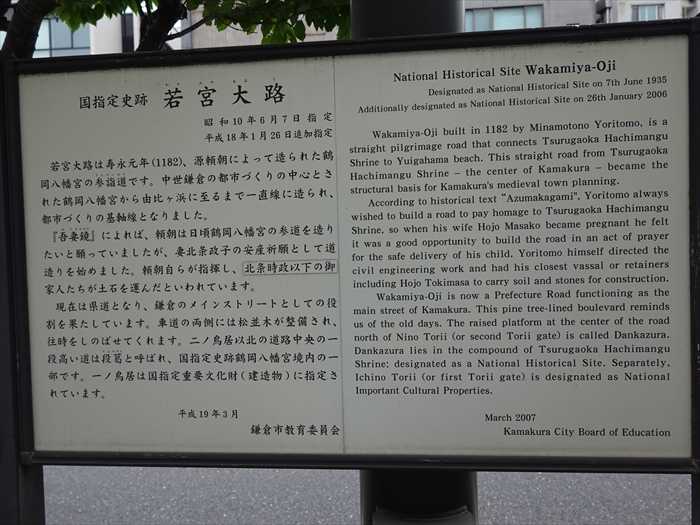

若宮大路は寿永元年(1182)、源頼朝によって造られた鶴岡八幡宮の参詣道です。

中世鎌倉の都市づくりの中心とされた鶴岡八幡宮から由比ヶ浜に至るまで一直線に造られ、

中世鎌倉の都市づくりの中心とされた鶴岡八幡宮から由比ヶ浜に至るまで一直線に造られ、

都市づくりの基軸線となりました。

『吾妻鏡』によれば、頼朝は日頃鶴岡八幡宮の参道を造りたいと願っていましたが、妻北条政子の

安産祈願として道造りを始めました。頼朝自らが指揮し、北条時政以下の御家人たちが土石を

運んだといわれています。

安産祈願として道造りを始めました。頼朝自らが指揮し、北条時政以下の御家人たちが土石を

運んだといわれています。

現在は県道となり、鎌倉のメインストリートとしての役割を果たしています。車道の両側には

松並木が整備され、往時をしのばせてくれます。ニノ烏居以北の道路中央の一段高い道は段葛と

呼ばれ、国指定史跡鶴岡八幡宮境内の一部です。ーノ烏居は国指定重要文化財(建造物)に指定さ

れています。」松並木が整備され、往時をしのばせてくれます。ニノ烏居以北の道路中央の一段高い道は段葛と

呼ばれ、国指定史跡鶴岡八幡宮境内の一部です。ーノ烏居は国指定重要文化財(建造物)に指定さ

「若宮大路」を海岸に向かって進むと左手にあったのが「鎌倉中央食品市場」。

歴史を感じさせる「鎌倉市農協連即売所」の看板があった。

「鎌倉市農協連即売所」は鎌倉市内と横浜市長尾台町の農家が、自分たちで生産した農作物を、

自ら販売している農作物直売所。組合員は、現在23軒で4班に分かれ、交替で出店していると。

整っていた。閉店は野菜が無くなるか日没くらいまでであると。

休みは1月1日から4日までの4日間のみであると。

鎌倉市小町1丁目13−10。

既に準備も完了し、お客さんの姿も。

様々なトマトが並んでいた。

そして更に進むと前方にJR横須賀線のガードが。

「下馬」交差点を左折し「えんめいじはし」を渡る。

「延命寺橋」。

下を流れる川は「滑川」。鎌倉駅方向を見る。

こちらは下流側。

前々日の豪雨で水位がかなり上がった事が解るのであった。

そして「延命寺」に到着。

鎌倉市材木座1丁目1−3。

「本尊 阿弥陀如来」碑。

「本堂」。

専蓮社昌誉能公上人(せんれんじゃしょうよのうこうしょうにん)を開山として、鎌倉時代の

執権北条時頼の夫人が建てたと伝えられている。ここにまつられている地蔵像「身代わり地蔵」は、

双六(すごろく)の勝負で旗色の悪かった夫人を救ったといわれていると。

また、この延命寺は仇討ちで有名な赤穂四十七士の一人、岡崎八十右衛門の子が出家して住職に

なったという言い伝えがあるのだと。

本堂には中央に御本尊である阿弥陀如来坐像と聖観世音菩薩立像、

右に弥陀三尊・両大師、左に身代り地蔵尊がある。

鎌倉三十三観音第11番・鎌倉二十四地蔵第23番。

以前頂いた「鎌倉三十三観音第11番 聖観世音」の御朱印。

以前頂いた「鎌倉二十四地蔵第23番 身代り地蔵尊」の御朱印。

寺務所。

「善き事はゆっくり動く」と。

「本堂」の鎖樋と天水桶。

墓地。

本堂裏手墓地に「古狸塚」という碑があった。

江戸時代の終わりごろ、この寺に住みついた狸がよく人に慣れており、酒好きな和尚のために

酒を買いに行ったりして可愛がられていたと。狸が死ぬと葬って碑をたて供養したと伝えられて

おり、狸の墓というのは珍しいもの。

「延命寺」を後にして、振り返って「本堂」の屋根を見る。

県道311号線・鎌倉葉山線の踏切手前のビルの敷地内にあった小さな社。

右手に「馬頭観世音菩薩」碑と「三界萬霊塔」碑。

そしてJR横須賀線の踏切を渡ると左手の大きな槇の木の下には石像が。

「金子サト記念碑」。

松木立の下には、おかっぱ髪にスカート、あるいは半ズボンの3人が足元にしがみついた観音像が。

鎌倉市大町1丁目1。

昭和36年(1961年)のこの事故は不幸な出来事であったが、「身代わりサト像」ではなく、

「子護りサト像」であるとしている と。

最下部には「慈得院妙玄日里神女」と戒名であろうか?

「因縁

故金子サトさんは明治二十五年十二月二十五日誕生

生前、大変子ども好きでした 奇しくもこの場所で幼稚園の園児を乗せた相模鉄道観光バスの

ために事故死した

しかし、このサトさんに追突したバスはそのために急停車をし橋げたへの激突を危うくまぬがれ

園児たちからは一人の負傷者も出なかった

思えばこのサトさんの死が子どもたちを護ったのである

そこで、生前愛した玄海男のボクシング教室の練習生一同が報恩供養と かつは二度とこうした

事故のないことを願ってここに子護りサト像を建立したのである

昭和三十九年五月二十五日 三周忌に当り」

そして「若宮大路」まで戻ると左手にあったのが「下馬」碑。

「往昔鶴岡社参ノ武人ハ此ノ辺 ニテ馬ヨリ下リ 徒歩ニテ詣デタルニ因リ 下馬ノ称アリ

今ニ地名トシテ存ス 此ノ 地点ハ 鎌倉ノ要路ニ位セルヲ以テ屡々(しばしば)戦場ノ 巷(ちまた)

トナリシコト古書 ニ見ユ 尚ホ文永八年(1271) 九月十二日 日蓮聖人 名越 ノ小庵ヨリ

竜口ノ刑場ニ送ラレタマフ途上 鶴岡ニ向ヒ 八幡大菩薩 神トシテ法門ノタメ霊験ヲ

顕(あら)ハシyタマヘト大音声アリシハ 下馬橋附近ナリト伝ヘラル」

【昔は、鶴岡八幡宮に参る武士 はこの辺で馬より降りて歩い たため、下馬の名前が付きました。

現在でもその名前が残っています。この地点は鎌倉の重要な位置にあり、しばしば戦場になった

ことが古い書物に書かれています。なお 1271年9月12日に、日蓮聖人 (にちれんしょうにん)が

名越 (なごえ)の家より竜口(たつの くち)の刑場に送られる途 中、鶴岡神社に向い「八幡大 菩薩、

神ならば仏法のため霊 験(れいけん:神のしるし)を現 (あら)わし給え」と大声で願 をかけたのは、

この下馬橋付 近と伝えられています。】

鎌倉市大町1丁目1。

「下馬」交差点の角にあった「湘南信用金庫 鎌倉営業部」ビルを振り返る。

横断歩道を渡ると下馬交差点脇の南西角にあった若宮大路が平成5年に都市景観大賞を取った

記念碑。植栽に隠れていた案内文を笹の葉を掻き分けて。

「治承4年(1180年)鎌倉に入った源頼朝はこの地を政治の中心地として、鎌倉幕府150年の

基礎を築き、翌々年、八幡宮と由比ヶ浜を結ぶ道を一直線に改修しました。それが若宮大路の

始まりだといわれています。大路の中央部は「段葛」と呼ばれる一段高い参詣道となっており、

頼朝が妻政子の安産祈祷のため造った貴重なものです。また、ここ下馬交差点は、かっては

下ノ下馬と呼ばれ駒留があった場所で、参拝者は皆ここで馬から下りたといわれます。

中世の都市計画によりつくられた若宮大路は、時代の推移とともに改修・補修が行われ、今なお

古都鎌倉のシンボルロードとして生き続けています。若宮大路とその周辺地区は、神奈川県の

「うるおいあるみちづくり事業」や鎌倉市の「洋風建築物保存事業」などにより、優れた

都市景観が形成されていることが評価され、平成5年度の都市景観大賞を受賞しました。」

「若宮大路古絵図」。

そして前方に「琵琶橋」が姿を現した。

鎌倉市由比ガ浜2丁目1。

「琵琶橋」と。

こちらには「びわばし」と。

「琵琶橋」案内ボード。

「若宮大路の二の鳥居から一の鳥居までの間は琵琶小路とよばれ、橋の名はこれにちなんで

名付けられたという。昭和30年頃までは擬宝珠のついた朱塗りの橋であった。

琵琶小路の由来は道筋に弁財天をまつる祠がありこのため道が曲がっていたが、その曲がり

具合が琵琶の曲線に似ていたことによるとする説と弁財天が琵琶を抱いていたからとする説

とがある。なお、祠は鶴岡八幡宮の池の傍らに移され、道をまっすぐにしたと伝わる。

琵琶橋は若宮大路を横切って滑川に注ぐ佐助川に架かり、鶴岡八幡宮参道を維持する上で

古来から重要な箇所である。また和田合戦の舞台の一つになったという伝承から軍略上の

拠点箇所でもあったと考えられる。」

鎌倉十橋のひとつであるという事実には一言も触れていないのであった。

下を流れる川は「滑川」に注ぐ「佐助川」。

「琵琶橋」を振り返る。

ひっそりと茂みの奥に隠れる様に佇む「標柱」には「十橋之一琵琶橋」と刻まれていた。

そして「由比ヶ浜歩道橋」交差点手前の道路の反対側にあった石碑。

「浜の大鳥居跡」。

若宮大路の南端に建てられた鶴岡八幡宮の「一の鳥居」は、「浜鳥居」と呼ばれていた。

最初の「一の鳥居」は、1180年(治承4年)、源頼朝が由比若宮(鶴岡若宮)を現在地に

遷座したときに創建されたとされ、その後、再建が繰り返されてきたものと考えられている。

最初の「一の鳥居」は、1180年(治承4年)、源頼朝が由比若宮(鶴岡若宮)を現在地に

遷座したときに創建されたとされ、その後、再建が繰り返されてきたものと考えられている。

1990年(平成2年)の発掘調査によって発見された柱痕は、戦国時代に北条氏康によって

造立された鳥居のものである可能性が高いという。この柱痕の発見によって創建当初の鳥居は、

現在の「一の鳥居」より鶴岡八幡宮よりにあったものと考えられている。

鎌倉市由比ガ浜2丁目2。

造立された鳥居のものである可能性が高いという。この柱痕の発見によって創建当初の鳥居は、

現在の「一の鳥居」より鶴岡八幡宮よりにあったものと考えられている。

鎌倉市由比ガ浜2丁目2。

「浜の大鳥居跡」碑。

「鶴岡八幡宮参道(若宮大路)の最も南側に立つ鳥居は「浜鳥居」と呼ばれ治承4(1180)年

の建立以来数次の再建を繰り返す。鳥居柱痕の年代は供出遺物等によって戦国期と推察され、

天文22(1553)年北条氏康により造立された大鳥居のものである可能性が高い。

快元僧都記などによれば、天文4年安養院の僧玉運が瑞夢から浜の鳥居再建を発願し上総国峯上で

得た用材を海路運搬して準備を進めたと云う。本遺構は現在の鶴岡八幡宮大鳥居(一の鳥居)の

北方約180mに位置し、特異な構造であるとともに、旧浜鳥居の位置が推定できる点でも

重要である。」

「発見された柱痕

調査:平成2年2月、発掘調査により発見。

規模:直径約160cm、地中深度は不明。

構造:芯材、中周材(8個)、外周材(17個)からなる

寄木造の鳥居柱痕。各材は契(ちぎり)技法により結合される。

また地表下160cmで南北方向に梁材を通す。

また地表下160cmで南北方向に梁材を通す。

材質:本体部 ヒノキ材 ・ 結合材 ケヤキ材」

「鎌倉女学院中学校・高等学校」の正門を見る。

道路を挟んだ反対側にはもう一つの鳥居柱痕が発見された場所があり、現在ではタイルで

かたどられていて発掘された場所がわかるようになっていた。

「鎌倉女学院中学校・高等学校」の正門前の「陸奥桜(むつざくら)」。

「鎌倉女学院校地は、明治期を代表する外交官陸奥宗光氏の長男、陸奥広吉氏の別荘跡地で、

一九〇四年に陸奥家より鎌倉女学院に寄贈された土地です。

ニ〇〇四年に新校舎完成時に大島桜を植樹いたしました。

今後長く鎌倉女学院の発展を見続けていただけるよう、陸奥家のご了解をいただき、

『陸奥桜』と命名しました。」

『陸奥桜』と命名しました。」

そして現在の「鶴岡八幡宮大鳥居(一の鳥居)」を見る。

左手に「神奈川県鎌倉警察署」。

鎌倉市由比ガ浜2丁目11−26。

その先にあったのが「日米海底通信の史跡」。

場所はNTT東日本鎌倉支店跡地。

この場所はひと昔前、「ゆかり荘」というNTT鎌倉職員クラブがあったと。

その「ゆかり荘」の前身は、旧電電公社・関東電気通信局鎌倉電信中継所。

鎌倉市由比ガ浜2丁目11。

その台座の横に「日米海底通信の沿革」という青銅板が、これはかなり腐食が進んでいる場所も

あって読みにくかったが・・・。

明治39年 8月 1日 川崎を陸揚地として通信開始

明治39年12月14日 東京越中島に陸揚地変更

昭和 6年 5月16日 鎌倉に陸揚地変更 海底電信中継所設置

昭和18年 4月30日 鎌倉電信中継〇〇止 日米海底通信◯止

「1906年(明治39年)、日露戦争が終わって、ポーツマス条約が結ばれた翌年ですが、米国は

既に、サンフランシスコ-ホノルル-ミッドウェー-グアム-マニラ-上海間の太平洋横断

海底通信線を布設していました。だから、日本とグアムを結ぶ通信線ができれば、日本-米国間

の通信も可能になるということで、グアム線の工事は日本-父島間が日本、父島-グアム間が

米国の分担で行われました。日本-父島間は、深海でもあり、潮の流れも速くて難工事だったとか。

開通当初の1906年から25年間は、日本側の中継所はまずは川崎、その後東京・越中島へ。

水位差が大きく、通信線の切断事故が相次いだことから、最終的に、鎌倉・材木座の滑川右岸に

移されました。このような経緯から、厳密には鎌倉が日本の海底通信発祥の地ではないのですが、

今もこの記念碑は残されています。」とネット情報から。

そして「鶴岡八幡宮大鳥居(一の鳥居)」。国の重要文化財に指定されている。

最初は1180年(治承4年)源頼朝により建てられた。地震や火災により幾度も建て替えられ、

現在のものは約350年前の1668年(寛文8年)、江戸幕府第4代将軍、徳川家綱により

それまでの木造ではなく、備前国犬島産の御影石(花崗岩の石材名)によって造られた。

明神鳥居の典型といわれ、高さ8.5m、柱の太さは92cm。

「二の鳥居」と「三の鳥居」も家綱の寄進によって建て替えられたが、1923年

(大正12年)の関東大震災によって三つとも倒潰。

この「一の鳥居」だけが1936年(昭和11年)に再建された。元の材料を最大限に活用し、

補足材料は徳川家綱と同じく備前犬島に求めるなど当初の美観を損なわない苦心があった

ことが知られています。鎌倉駅を背にして左側柱の上部(旧材部分)に

「寛文八年戊申八月十五日 御再興 鶴岡八幡宮石雙華表」と刻まれている。

『吾妻鏡』によれば、1241年(仁治2年)4月3日、大地震が発生し、大鳥居内の

拝殿が流出したとある。

現在のものは約350年前の1668年(寛文8年)、江戸幕府第4代将軍、徳川家綱により

それまでの木造ではなく、備前国犬島産の御影石(花崗岩の石材名)によって造られた。

明神鳥居の典型といわれ、高さ8.5m、柱の太さは92cm。

「二の鳥居」と「三の鳥居」も家綱の寄進によって建て替えられたが、1923年

(大正12年)の関東大震災によって三つとも倒潰。

この「一の鳥居」だけが1936年(昭和11年)に再建された。元の材料を最大限に活用し、

補足材料は徳川家綱と同じく備前犬島に求めるなど当初の美観を損なわない苦心があった

ことが知られています。鎌倉駅を背にして左側柱の上部(旧材部分)に

「寛文八年戊申八月十五日 御再興 鶴岡八幡宮石雙華表」と刻まれている。

『吾妻鏡』によれば、1241年(仁治2年)4月3日、大地震が発生し、大鳥居内の

拝殿が流出したとある。

道路を渡って中央から「鶴岡八幡宮」に向かって。

鎌倉市由比ガ浜2丁目14。

左側柱の上部(旧材部分)に

「寛文八年戊申八月十五日 御再興 鶴岡八幡宮石雙華表」

と刻まれていた。

「一ノ鳥居

治承4年(1180)に源頼朝公が建立し、後に再建され、現在の石造の鳥居は寛文8年( 1668 )の

ものである。

ものである。

典型的な明神鳥居で規模も全国有数で、昭和25年( 1950 )国の重要文化財に指定されている。

徳川二代将軍秀忠の夫人が篤く信仰していた八幡大神が夢に現れ、「備前国(岡山県)の犬島にある

石で一ノ鳥居を造れ」というお告げがあり、徳川三代将軍家光の誕生を見たとされ、その御礼に

家光の子徳川四代将軍家綱が長い年月を経て完成させたものである。石材(花崗岩)は海路で鎌倉

まで運ばれ、鶴岡八幡宮三基の鳥居が初めて石造で建てられたのであった。

石で一ノ鳥居を造れ」というお告げがあり、徳川三代将軍家光の誕生を見たとされ、その御礼に

家光の子徳川四代将軍家綱が長い年月を経て完成させたものである。石材(花崗岩)は海路で鎌倉

まで運ばれ、鶴岡八幡宮三基の鳥居が初めて石造で建てられたのであった。

その後関東大震災により全て倒壊折損し、この大鳥居のみ修理再建された。

他二基(二ノ鳥居・三ノ.島居)の部材は、公歌碑等として遣存している。」

他二基(二ノ鳥居・三ノ.島居)の部材は、公歌碑等として遣存している。」

「鶴岡八幡宮國寶大鳥居重修の記

此の大鳥居は一之鳥居ともいひ治承四年十二月源頼朝の創建にかゝり壽永元年夫人政子築造の

段葛と共に若宮大路の偉観たり爾来武門武将により再建修理を行ふこと数次寛文八年徳川家綱

祖母崇源院の大願を承け備前犬島産花崗岩を以て此の鳥居を始め第二第三の鳥居を再興せり就中

この大鳥居は夙に我が國石鳥居の範と仰がれ明治丗七年八月國寶に指定せらる然るに大正十二年

関東大震災の際柱下部を残して悉く顛落大破せり即ち文部省に請い復舊の速ならむことを計りしが

昭和九年文部省技師阪谷良之進同嘱託大岡實に依り稍く重修の設計成り同十一年三月国庫補助並に

東京上田ちた近田三郎両名の獻資を以て工を起し同年八月其の功を竣えたり本工事は神奈川縣知事

半井清監督の下に施工し専ら古法を尊び舊材の再用を旨とし補足材は之を犬島に求め東西柱上部

笠木及貫中部同東部西沓石北側の七個を加へたる外苟も舊觀の美を損せさらしむるに力めたり

昭和十一年九月一日 國幣中社鶴岡八幡宮宮司中島正國」

ハマオモト(別名ハマユウ)の白い花。

そして「若宮大路」の海岸方面を望む。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.