PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

奈良には東大寺の大仏、その昔、京都にも、東福寺や方広寺には大仏があったと。

そして、鎌倉にもこの大仏。

平城京、平安京に並んで、鎌倉も大きな都だったのだ。。

その大仏、奈良の大仏と比べてみると、異なる点がいくつか。

その1:鎌倉の大仏は民衆の浄財を集めて造られた。奈良は天皇の詔から。

その2:鎌倉は阿弥陀如来、奈良は盧舎那仏。

その3:鎌倉の大仏は基本、造られた当時のもの。奈良の大仏は4つの時代(奈良・鎌倉・

室町・江戸)のパーツ?が組み合わされている。

その4:鎌倉の大仏の印相は上品上生。 奈良は、与願印、施無畏(せむい)印という来迎印。

その5:螺髪に関して、鎌倉の大仏の螺髪は本体と同時に鋳造されているが、奈良の大仏は螺髪

を別に鋳造して、あとから埋め込んでいる。

ちなみに鎌倉大仏の螺髪は656個。奈良は492個(うち2016年には483個確認

残りは欠損)

その6:鎌倉は露座の大仏(1498年から)、奈良は、大仏殿の高さ49.1m

(鎌倉は礎石から40m位)

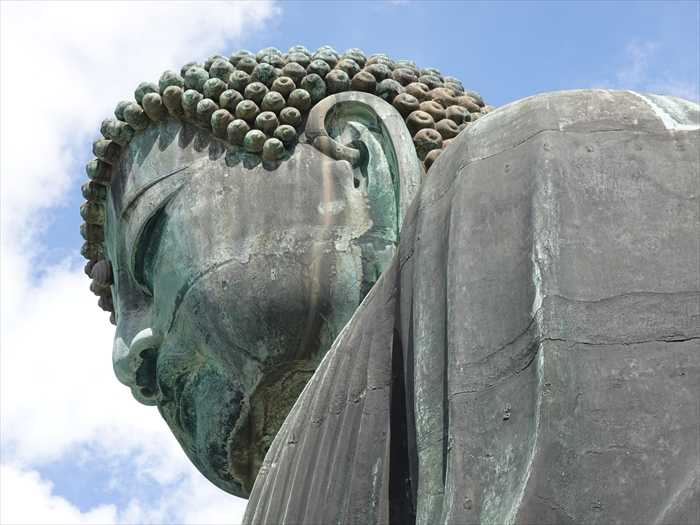

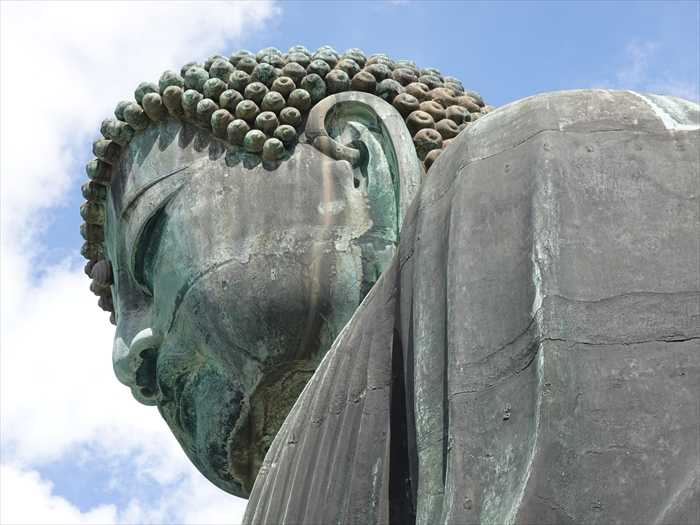

お顔をズームで。

目を閉じているように見えるが、よく見るとうっすら眼を開けているのが分かるのだ。

薄目で万物を等しく見守ってくれていると。

完成当時は金箔が施され、屋根のある大仏殿に安置されていたが、度重なる天災の影響により、

手の指で「輪」を結んでいる印相は最も格式が高い「定印(じょういん)」・上品上生印

(じょうぼんじょうしょういん)と呼ばれ、仏様が深い瞑想に入られている姿を表して

いるのだと。

座り方は「結跏趺坐(けっかふざ)」。

ズームして。

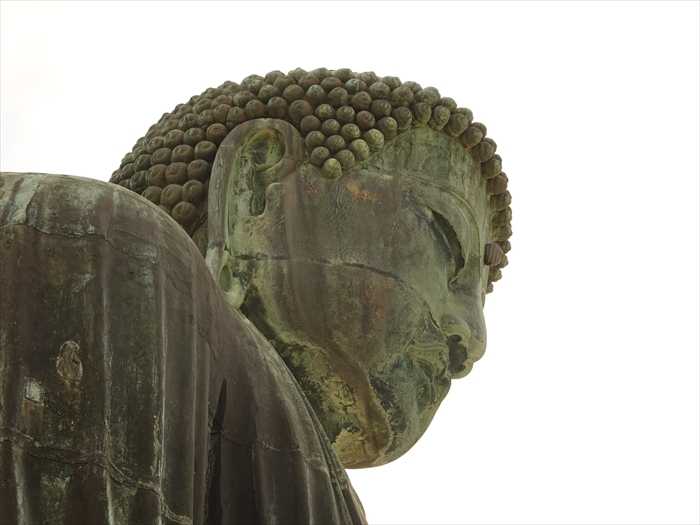

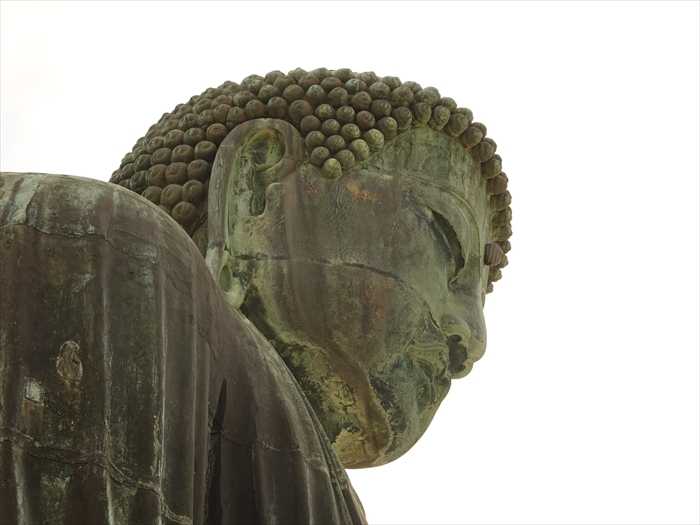

大佛を横から見上げた。

ちなみに、螺髪(頭の丸)の数は656個あると。

螺髪は髪を丸めて作るので、656個も丸めるにはたくさんの髪が必要。

鎌倉大仏の螺髪は左回りと。

大仏様が実在したら相当髪の長いお方ということになるのだと。

そして前面の中心には肉髻珠 (にくけいしゅ、にくけいじゅ) と呼ばれる円盤状のものが

載っています。

螺髪のほかの印象的な特徴といえば「おでこの突起物」。

これは「白毫(びゃくごう)」と呼ばれるもので、 螺髪のように長い毛が螺旋状になっていて、

悟りを開き、高い知恵を有していることの象徴とされる。螺髪は「右回り」の螺旋状になって

いるものが多いが、鎌倉大仏など一部の仏像は「左回り」となっていると。

なぜ少数派の左回りなのかは諸説あり、はっきりしていないのだと。

伸ばすと1丈5尺(約4.5メートル)あるとされる。

鎌倉大仏の白毫の直径は0.18mであると。

再びスイカと一緒に見上げて。

左側から。

右頬の周辺に微かに金箔が残っているが、かつては全身が金箔で覆われていた名残とのこと。

青銅造の鎌倉大仏は下から上に8層に分けて鋳継いで造り、最後に背中の窓から鋳造に使った

土を掻き出したので、内部は空洞になっていて胎内の拝観も可能。

お顔の頬の場所に繋ぎ目の線も確認できた。

顔だけが金色だった可能性もあるのだと。

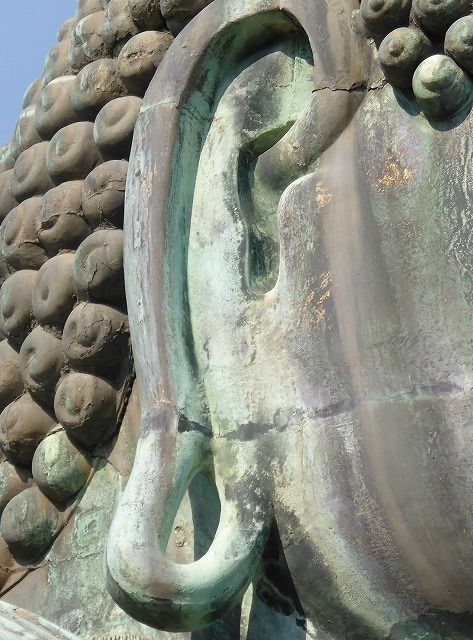

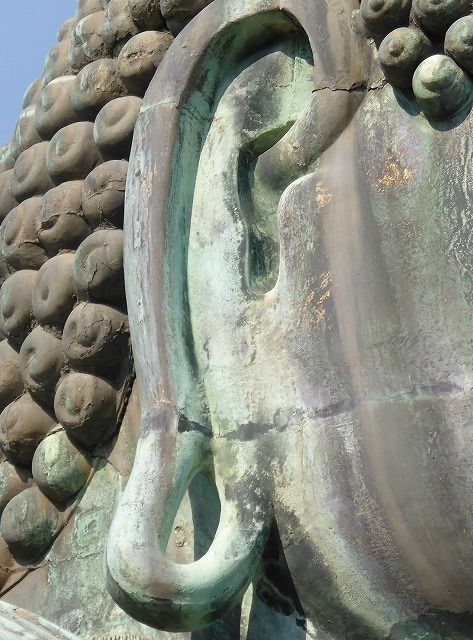

耳たぶに穴があいていて、長く垂れ下がっている。

大きい耳で世の中の声を聞く力があるということを表現。

耳の長さは1.90mであると。

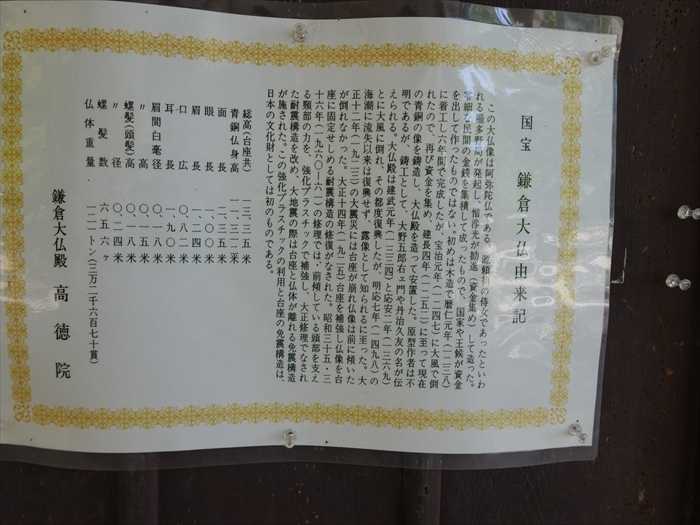

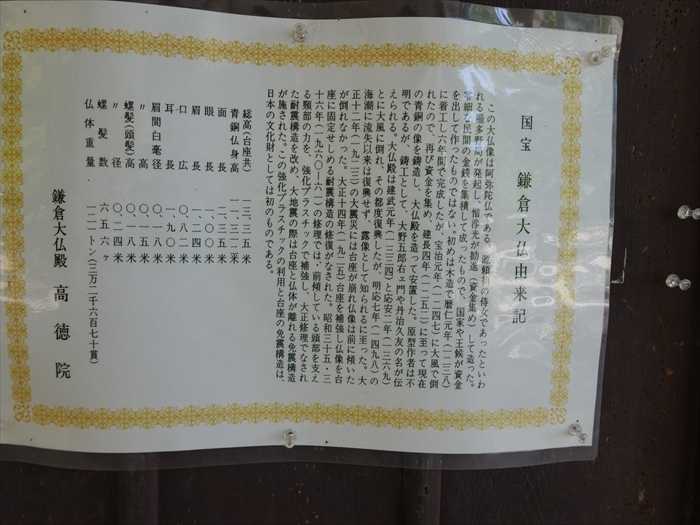

「国宝鎌倉大仏由来記

鎌倉大仏 (奈良大仏)

像高(仏像のみの高さ) : 11.312m (14.98m)

「奈良の大仏」(左)と「鎌倉の大仏」(右)

【https://www.nippon.com/ja/features/h00353/】より

鎌倉大仏の裏手に廻る。

背中側をじっくり見たのは今回が初めてか。

やや猫背。頭を大きく造り、猫背にすることで、正面にいる参拝者から見ればバランスの

いい姿勢になるよう設計されているのだと。

背中に2つの窓が開いていた。背中の窓は大仏製造当時に開けられたものと。

製造方法の都合上、穴をあけて大仏内部の土などを取り出すために使われたのだと。

大仏の後ろの山は後光山といって光背の代わりとして名付けられたと云いますが、

元々は大仏殿の中にあったわけですし…かつては光背があったのであろうか。

それとも、8層に分けて鋳継いでいるので、吊り下げ用に使われた突起か?

そして六観音御施主増上寺演誉大僧正 「南無阿弥陀佛」碑。

【右】

梵字

金五百両明蓮社大僧正顯誉祐天大和尚

金五百両光寿院殿明誉月清貞松大姉

金五拾両雄蓮社大僧正松誉詮察大和尚

金五両本山五十七主学誉上人冏鑑大和尚

【左】

梵字

右者 増上寺演誉大僧正御世話 山一ヶ所

享保元丙丁申酉両年之内御寄付 施■■

仰蓮社信誉上人法察和尚

金三拾両光安院殿浄屋養清大姉正徳壬辰十二月十四日

金十五両御両人松誉春香院■産■

「萬世の平和を祈り願ふごと やすらかに見ゆ 長谷の大佛 富三島幸永贈」

休憩用の石のベンチも。

「松香長與先生紀功之碑」。

「松香長與先生紀功之碑

鎌倉之地三面負山南接滄溟黒潮近流恒信風遠至冬暖夏清頗適於養生而覇業之¥陳跡与未高僧之遺琮宛然接於眉睫之前一邱一壡一樹一石皆●以与八百年前之史籍相邱證故近年縉紬豪富多治第構墅於比異邦之観光者亦佇足徜徉於山陬海澨之間注時寒畑蒼涼黍離参秀之境令則為画棟朱甍車馬喧闐之區而開其風気之先實為松香長與先生先生通称専齋●肥前大村藩医也明治維新後歴任文部内務両省久為衛生局長凡医制之更革衛生法規之創定其拜先生所擘画者盖寡後任貴族院議員更拜宮中顧問官晩年養痾於豆相間所至以衛生之道撕導世人最愛鎌倉風土甞与横濱人近藤良薫茂木惣兵衛等謀相地於由比濱剏立海濱院葢傚泰西養生院制也於是世間益知海郷氣候之有裨于人身而鎌倉遂至令曰之盛町之士民深徳先生欲卜町制施行後満二十五年樹碑長谷大佛傍紀其功績請予文予富受先生知遇義不可辞乃日諸子不志先生之恵思■以表襮於後世其意可謂盛矣惟以風光之麗時気之龢史蹟之冨如此而衛生之施設猶未周備其拳ニ於先生者非修治道路鏧濬溝洫引上水流下水俾斯土蔚為天下名勝鳥●以竟先生之志乎先生歿後朝廷授嗣子男男以追録前功事蹟詳家乗銘日

鎌臺古府 盤欝植基 海潤山迊 蘊霊地維 元氣坱圠

俗敦而愿 遺風所蕈 聿存往憲 偉兮哲人 蚤流仁聲

力抿翅弊 扶辱救儜 觥二厥功 烈二其略 帝納嘉猷

錫之以爵 閭民懐恵 勒銘貞珉 於虖吉士 其祀弗湮

大正八年三月

正二位大勲位侯爵松方正義篆額

東京帝国大学医科大学教授正四位勲三等医学博士土肥慶蔵撰

第一高等学校教授正五位勲六等文学士菅虎雄書井亀泉刻

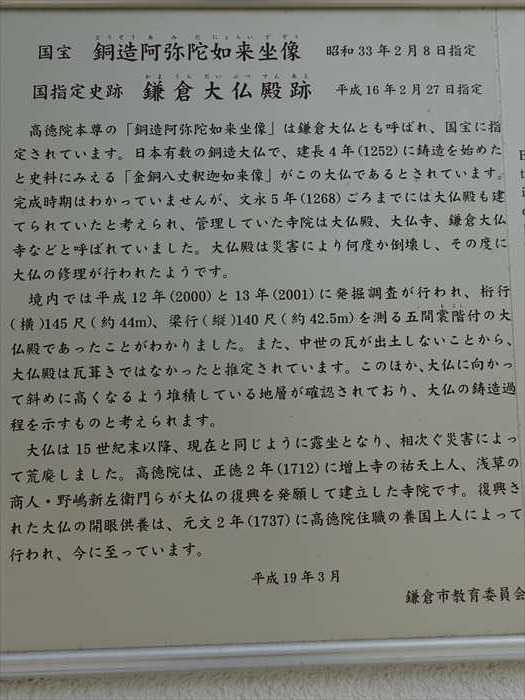

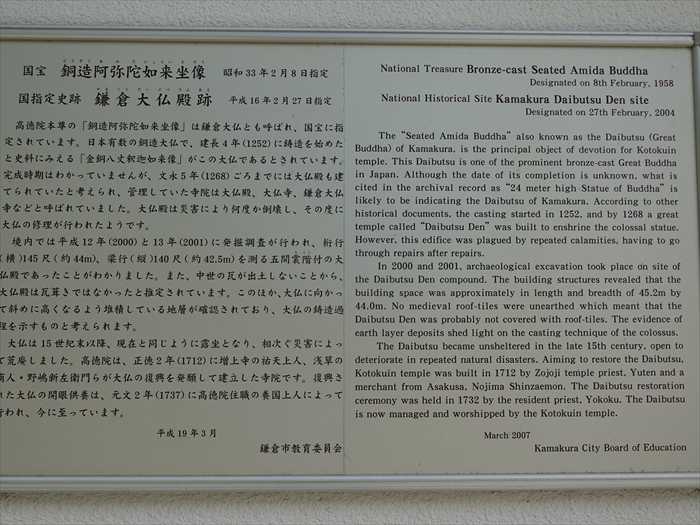

「国宝銅造阿弥陀如来坐像 昭和33年2月8日指定

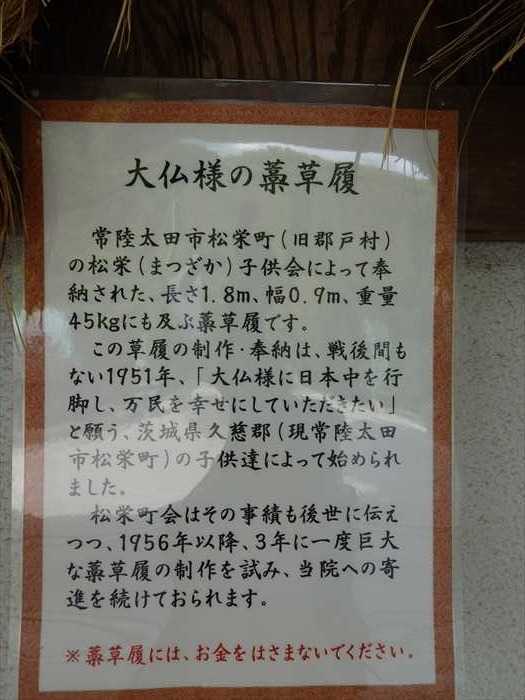

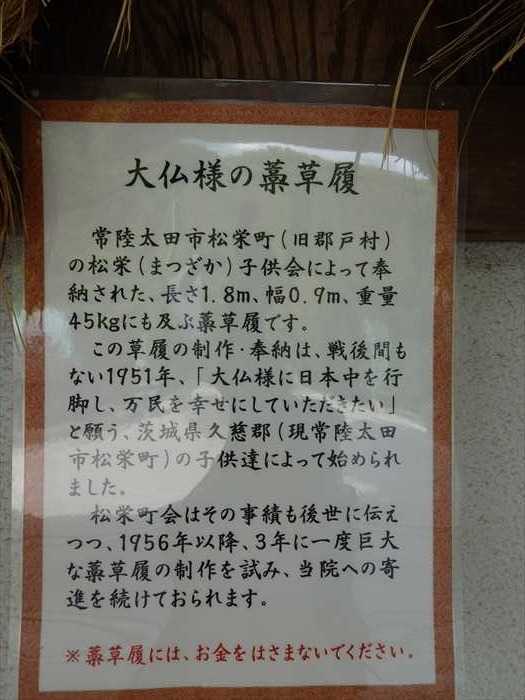

「奉納大藁草履(ほうのうおおわらぞうり)」。

大仏像に向かって右側の回廊内壁に常陸太田市松栄町に活動拠点を置く松栄子供会によって

奉納された長さ1.8m、幅0.9m、重量45kgに及ぶ藁草履があります。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない昭和26年に「大仏様に日本中を行脚し、万民を幸せに

していただきたい」と願う茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供たちによって始められ、

松栄町会では昭和31年以降も3年に1度、藁草履の制作をして寄進を続けていると。

大藁草履の近くに寄ってみると、その大きさが際立つのであった。

手前から奥に。

表面には寄進者の名前が刻まれていた。

[南無阿弥陀佛 ] 増上寺大 僧正祐天(花押)

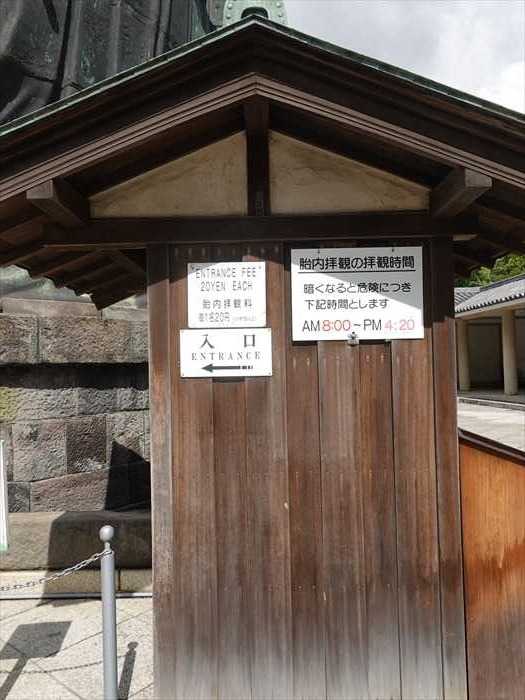

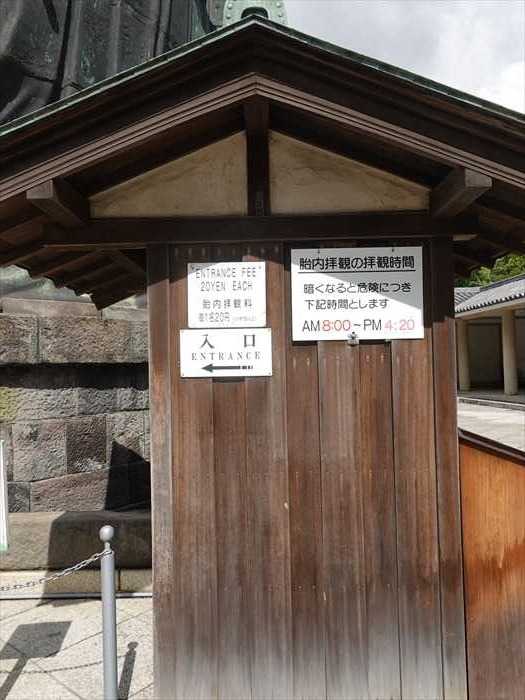

鎌倉の大仏は内部見学をすることもできるのだ。

大仏内部への入り口は、大仏の左手そば。

午前8時から午後4時30分までの間ならいつでも入ることができると。

拝観料は別途20円必要。

しかし、この時期はコロナ禍対策で一般公開されておらず鎖が手前に。

直営売店。

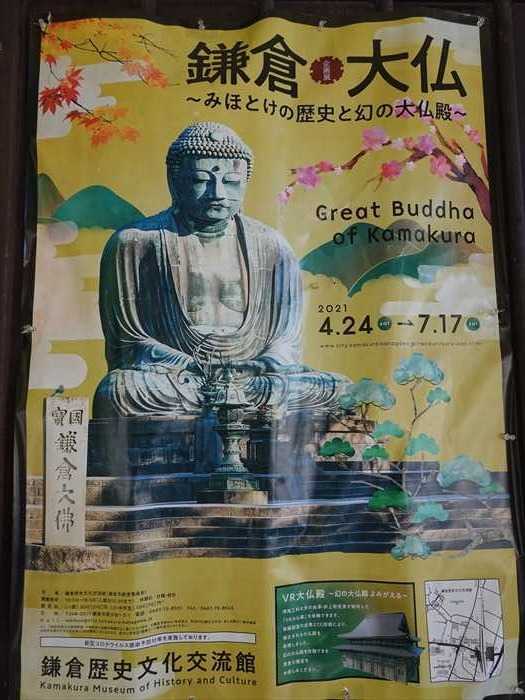

壁には、既に訪ねた「鎌倉歴史文化交流館」で開催されている

「鎌倉大仏 ~みほとけの歴史と幻の大仏殿~」のポスターが貼られていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

奈良には東大寺の大仏、その昔、京都にも、東福寺や方広寺には大仏があったと。

そして、鎌倉にもこの大仏。

平城京、平安京に並んで、鎌倉も大きな都だったのだ。。

その大仏、奈良の大仏と比べてみると、異なる点がいくつか。

その1:鎌倉の大仏は民衆の浄財を集めて造られた。奈良は天皇の詔から。

その2:鎌倉は阿弥陀如来、奈良は盧舎那仏。

その3:鎌倉の大仏は基本、造られた当時のもの。奈良の大仏は4つの時代(奈良・鎌倉・

室町・江戸)のパーツ?が組み合わされている。

その4:鎌倉の大仏の印相は上品上生。 奈良は、与願印、施無畏(せむい)印という来迎印。

その5:螺髪に関して、鎌倉の大仏の螺髪は本体と同時に鋳造されているが、奈良の大仏は螺髪

を別に鋳造して、あとから埋め込んでいる。

ちなみに鎌倉大仏の螺髪は656個。奈良は492個(うち2016年には483個確認

残りは欠損)

その6:鎌倉は露座の大仏(1498年から)、奈良は、大仏殿の高さ49.1m

(鎌倉は礎石から40m位)

お顔をズームで。

目を閉じているように見えるが、よく見るとうっすら眼を開けているのが分かるのだ。

薄目で万物を等しく見守ってくれていると。

完成当時は金箔が施され、屋根のある大仏殿に安置されていたが、度重なる天災の影響により、

手の指で「輪」を結んでいる印相は最も格式が高い「定印(じょういん)」・上品上生印

(じょうぼんじょうしょういん)と呼ばれ、仏様が深い瞑想に入られている姿を表して

いるのだと。

座り方は「結跏趺坐(けっかふざ)」。

結跏趺坐は左右の足の甲を反対の足のももの上に交差し、足の裏が上を向くように組む座法。

特に禅宗では座禅の正しい姿勢としている。

現在の大仏の阿弥陀如来は、着衣として衲衣(のうえ)をまとっていて足の姿は

見えないが。

【https://butszo.jp/2014/01/1971/kanikyodo04/】より

この日は、大きなスイカが奉納されていた。

特に禅宗では座禅の正しい姿勢としている。

現在の大仏の阿弥陀如来は、着衣として衲衣(のうえ)をまとっていて足の姿は

見えないが。

【https://butszo.jp/2014/01/1971/kanikyodo04/】より

この日は、大きなスイカが奉納されていた。

ズームして。

大佛を横から見上げた。

ちなみに、螺髪(頭の丸)の数は656個あると。

螺髪は髪を丸めて作るので、656個も丸めるにはたくさんの髪が必要。

鎌倉大仏の螺髪は左回りと。

大仏様が実在したら相当髪の長いお方ということになるのだと。

そして前面の中心には肉髻珠 (にくけいしゅ、にくけいじゅ) と呼ばれる円盤状のものが

載っています。

螺髪のほかの印象的な特徴といえば「おでこの突起物」。

これは「白毫(びゃくごう)」と呼ばれるもので、 螺髪のように長い毛が螺旋状になっていて、

悟りを開き、高い知恵を有していることの象徴とされる。螺髪は「右回り」の螺旋状になって

いるものが多いが、鎌倉大仏など一部の仏像は「左回り」となっていると。

なぜ少数派の左回りなのかは諸説あり、はっきりしていないのだと。

伸ばすと1丈5尺(約4.5メートル)あるとされる。

鎌倉大仏の白毫の直径は0.18mであると。

再びスイカと一緒に見上げて。

左側から。

右頬の周辺に微かに金箔が残っているが、かつては全身が金箔で覆われていた名残とのこと。

青銅造の鎌倉大仏は下から上に8層に分けて鋳継いで造り、最後に背中の窓から鋳造に使った

土を掻き出したので、内部は空洞になっていて胎内の拝観も可能。

お顔の頬の場所に繋ぎ目の線も確認できた。

顔だけが金色だった可能性もあるのだと。

耳たぶに穴があいていて、長く垂れ下がっている。

大きい耳で世の中の声を聞く力があるということを表現。

耳の長さは1.90mであると。

「国宝鎌倉大仏由来記

この大仏像は阿弥陀仏である源頼朝の侍女であったといわれる稲多野局が発起し、僧浄光が

勧進(資金集め)して造った。

勧進(資金集め)して造った。

零細な民間の金銭を集積して成ったもので、国家や王候が資金を出して作ったものではない。

初めは木造で暦仁元年(一ニ三八)に着工し六年間で完成したが、宝治元年(一ニ四七)に大風で

倒れたので、再び資金を集め、建長四年(一ニ五ニ)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を

造って安置した。原型作者は不明であるが、鋳工として、大野五郎右ェ門や丹治久友の名が

伝えられる。大仏殿は建武元年(一三三四)と応安ニ年(一三六九)とに大風に倒れ、その都度

復興したが、明応七年(一四九八)の海潮に流失以来は復興せず、露像として知られるに至った。

大正十ニ年(一九二三)の大震災には台座が崩れ仏像は前に傾いたが倒れなかった。

大正十四年(一九ニ五)台座を補強し仏像を台座に固定せしめる耐震構造の修復がなされた。

昭和三十五・三十六年(一九六〇~六一)の修理では、前傾している頭部を支える頸部の力を、

強化プラスチックで補強し、大正修理でなされた耐震構造を改め、大地震の際は台座と仏体が

離れる免震構造が施された。この強化プラスチックの利用と台座の免震構造は、日本の文化財

としては初のものである。

初めは木造で暦仁元年(一ニ三八)に着工し六年間で完成したが、宝治元年(一ニ四七)に大風で

倒れたので、再び資金を集め、建長四年(一ニ五ニ)に至って現在の青銅の像を鋳造し、大仏殿を

造って安置した。原型作者は不明であるが、鋳工として、大野五郎右ェ門や丹治久友の名が

伝えられる。大仏殿は建武元年(一三三四)と応安ニ年(一三六九)とに大風に倒れ、その都度

復興したが、明応七年(一四九八)の海潮に流失以来は復興せず、露像として知られるに至った。

大正十ニ年(一九二三)の大震災には台座が崩れ仏像は前に傾いたが倒れなかった。

大正十四年(一九ニ五)台座を補強し仏像を台座に固定せしめる耐震構造の修復がなされた。

昭和三十五・三十六年(一九六〇~六一)の修理では、前傾している頭部を支える頸部の力を、

強化プラスチックで補強し、大正修理でなされた耐震構造を改め、大地震の際は台座と仏体が

離れる免震構造が施された。この強化プラスチックの利用と台座の免震構造は、日本の文化財

としては初のものである。

鎌倉大仏 (奈良大仏)

像高(仏像のみの高さ) : 11.312m (14.98m)

台座 : 2.05m

台座を含む高さ : 13.35m (尺貫法では約4丈)

顔の長さ : 2.35m (5.33m)

目の長さ : 1.00m (1.02m)

台座を含む高さ : 13.35m (尺貫法では約4丈)

顔の長さ : 2.35m (5.33m)

目の長さ : 1.00m (1.02m)

眉毛の長さ : 1.24m

ロの長さ : 0.82m (1.33m)

耳の長さ : 1.90m (2.54m)

親指まわりの長さ : 0.85m

親指まわりの長さ : 0.85m

白毫(びやくごう)の : 直径0.18m (0.21m)

直径・高さ 高さ(前に飛び出た長さ0.15m )

螺髪(らほつ)の : 直径 0.24m (0.22m)

直径・高さ 高さ 0.18m (0.21m)

直径・高さ 高さ 0.18m (0.21m)

螺髪の数 : 656個 (492個)

膝間の長さ : 9.10 m

仏像の重さ : 121 t (250t)

【https://www.nippon.com/ja/features/h00353/】より

鎌倉大仏の裏手に廻る。

背中側をじっくり見たのは今回が初めてか。

やや猫背。頭を大きく造り、猫背にすることで、正面にいる参拝者から見ればバランスの

いい姿勢になるよう設計されているのだと。

背中に2つの窓が開いていた。背中の窓は大仏製造当時に開けられたものと。

製造方法の都合上、穴をあけて大仏内部の土などを取り出すために使われたのだと。

大仏の後ろの山は後光山といって光背の代わりとして名付けられたと云いますが、

元々は大仏殿の中にあったわけですし…かつては光背があったのであろうか。

それとも、8層に分けて鋳継いでいるので、吊り下げ用に使われた突起か?

そして六観音御施主増上寺演誉大僧正 「南無阿弥陀佛」碑。

【右】

梵字

金五百両明蓮社大僧正顯誉祐天大和尚

金五百両光寿院殿明誉月清貞松大姉

金五拾両雄蓮社大僧正松誉詮察大和尚

金五両本山五十七主学誉上人冏鑑大和尚

【左】

梵字

右者 増上寺演誉大僧正御世話 山一ヶ所

享保元丙丁申酉両年之内御寄付 施■■

仰蓮社信誉上人法察和尚

金三拾両光安院殿浄屋養清大姉正徳壬辰十二月十四日

金十五両御両人松誉春香院■産■

「萬世の平和を祈り願ふごと やすらかに見ゆ 長谷の大佛 富三島幸永贈」

休憩用の石のベンチも。

「松香長與先生紀功之碑」。

鎌倉大仏の左側の木立の中にある「松香長与先生紀功之碑」と刻まれた石碑は、1919年

(大正8年)、町制25周年の記念事業の一つとして、日本衛生行政の基礎を築き、鎌倉の

発展に貢献した長与専斎の功績を長く伝えるために建てられたもの。

題の篆書(てんしょ)は日本銀行を設立した松方正義、撰文は医学博士の土肥慶蔵、 碑文の

文字は一高教授の菅虎雄の揮毫。

(大正8年)、町制25周年の記念事業の一つとして、日本衛生行政の基礎を築き、鎌倉の

発展に貢献した長与専斎の功績を長く伝えるために建てられたもの。

題の篆書(てんしょ)は日本銀行を設立した松方正義、撰文は医学博士の土肥慶蔵、 碑文の

文字は一高教授の菅虎雄の揮毫。

長与専斎は、文部省医務局長、東京医学校校長、内務省の衛生局長を歴任し、 医学教育、

医療制度、衛生行政の整備・拡充に貢献した人物であると。

医療制度、衛生行政の整備・拡充に貢献した人物であると。

「松香長與先生紀功之碑

鎌倉之地三面負山南接滄溟黒潮近流恒信風遠至冬暖夏清頗適於養生而覇業之¥陳跡与未高僧之遺琮宛然接於眉睫之前一邱一壡一樹一石皆●以与八百年前之史籍相邱證故近年縉紬豪富多治第構墅於比異邦之観光者亦佇足徜徉於山陬海澨之間注時寒畑蒼涼黍離参秀之境令則為画棟朱甍車馬喧闐之區而開其風気之先實為松香長與先生先生通称専齋●肥前大村藩医也明治維新後歴任文部内務両省久為衛生局長凡医制之更革衛生法規之創定其拜先生所擘画者盖寡後任貴族院議員更拜宮中顧問官晩年養痾於豆相間所至以衛生之道撕導世人最愛鎌倉風土甞与横濱人近藤良薫茂木惣兵衛等謀相地於由比濱剏立海濱院葢傚泰西養生院制也於是世間益知海郷氣候之有裨于人身而鎌倉遂至令曰之盛町之士民深徳先生欲卜町制施行後満二十五年樹碑長谷大佛傍紀其功績請予文予富受先生知遇義不可辞乃日諸子不志先生之恵思■以表襮於後世其意可謂盛矣惟以風光之麗時気之龢史蹟之冨如此而衛生之施設猶未周備其拳ニ於先生者非修治道路鏧濬溝洫引上水流下水俾斯土蔚為天下名勝鳥●以竟先生之志乎先生歿後朝廷授嗣子男男以追録前功事蹟詳家乗銘日

鎌臺古府 盤欝植基 海潤山迊 蘊霊地維 元氣坱圠

俗敦而愿 遺風所蕈 聿存往憲 偉兮哲人 蚤流仁聲

力抿翅弊 扶辱救儜 觥二厥功 烈二其略 帝納嘉猷

錫之以爵 閭民懐恵 勒銘貞珉 於虖吉士 其祀弗湮

大正八年三月

正二位大勲位侯爵松方正義篆額

東京帝国大学医科大学教授正四位勲三等医学博士土肥慶蔵撰

第一高等学校教授正五位勲六等文学士菅虎雄書井亀泉刻

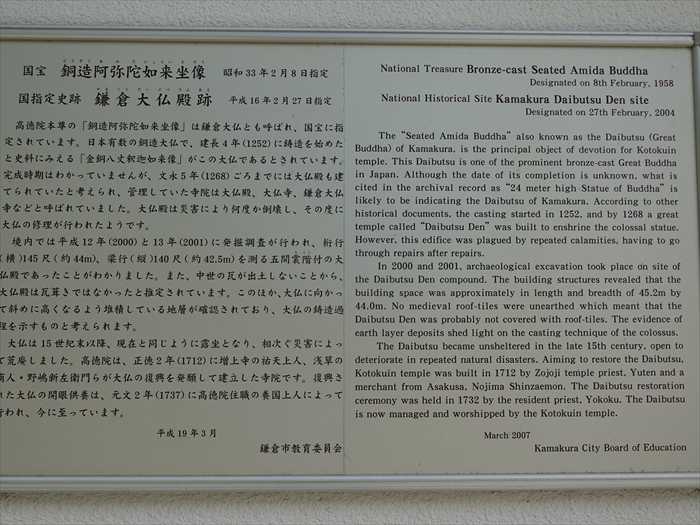

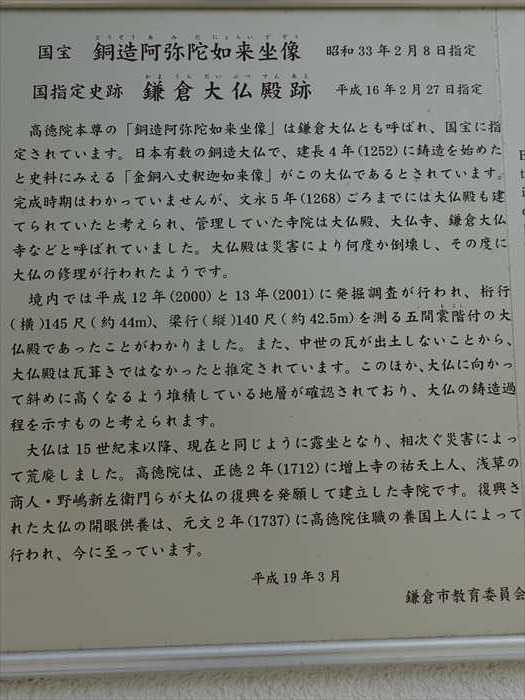

「国宝銅造阿弥陀如来坐像 、国指定史跡鎌倉大仏殿跡」案内板。

「国宝銅造阿弥陀如来坐像 昭和33年2月8日指定

国指定史跡鎌倉大仏殿跡 平成16年2月27日指定

高徳院本尊の「銅造阿弥陀如来坐像」は鎌倉大仏とも呼ばれ、国宝に指定されています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252 に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」

がこの大仏であるとされています。

日本有数の銅造大仏で、建長4年(1252 に鋳造を始めたと史料にみえる「金銅八丈釈迦如来像」

がこの大仏であるとされています。

完成時期はわかっていませんが、文永5年(1268)ごろまでには大仏殿も建てられていたと

考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。

考えられ、管理していた寺院は大仏殿、大仏寺、鎌倉大仏寺などと呼ばれていました。

大仏殿は災害により何度か倒壊し、その度に大仏の修理が行われたようです。

境内では平成12年(2000 )と13年(2001)に発掘調査が行われ、桁行(横) 145尺(約44m )、

梁行(縦) 140尺(約42.5m )を測る五間裳階付の大仏殿であったことがわかりました。

また、中世の瓦が出土しないことから、大仏殿は瓦葺きではなかったと推定されています。

このほか、大仏に向かって斜めに高くなるよう堆積している地層が確認されており、大仏の

鋳造過程を示すものと考えられます。

梁行(縦) 140尺(約42.5m )を測る五間裳階付の大仏殿であったことがわかりました。

また、中世の瓦が出土しないことから、大仏殿は瓦葺きではなかったと推定されています。

このほか、大仏に向かって斜めに高くなるよう堆積している地層が確認されており、大仏の

鋳造過程を示すものと考えられます。

大仏は15世紀末以降、現在と同じように露坐となり、相次ぐ災害によって荒廃しました。

高徳院は、正徳2年(1712)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を

発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、元文2年(1737)に高徳院住職の

養国上人によって行われ、今に至っています。」。

高徳院は、正徳2年(1712)に増上寺の祐天上人、浅草の商人・野嶋新左衛門らが大仏の復興を

発願して建立した寺院です。復興された大仏の開眼供養は、元文2年(1737)に高徳院住職の

養国上人によって行われ、今に至っています。」。

「奉納大藁草履(ほうのうおおわらぞうり)」。

大仏像に向かって右側の回廊内壁に常陸太田市松栄町に活動拠点を置く松栄子供会によって

奉納された長さ1.8m、幅0.9m、重量45kgに及ぶ藁草履があります。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない昭和26年に「大仏様に日本中を行脚し、万民を幸せに

していただきたい」と願う茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供たちによって始められ、

松栄町会では昭和31年以降も3年に1度、藁草履の制作をして寄進を続けていると。

大藁草履の近くに寄ってみると、その大きさが際立つのであった。

「大仏様の藁草履

常陸太田松栄町(旧郡戸村)の松栄(まつざか)子供会によって奉納された、長さ1.8m、

幅0.9m、重量45kgにも及ぶ藁草履です。

幅0.9m、重量45kgにも及ぶ藁草履です。

この草履の制作・奉納は、戦後間もない1951年、「大仏様に日本中を行脚し万民を幸せにして

いただきたい」と願う、茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供達によって始められました。

いただきたい」と願う、茨城県久慈郡(現常陸太田市松栄町)の子供達によって始められました。

松栄町会はその事績も後世に伝えつつ、1956年以降、3年に一度巨大な藁草履の制作を試み、

当院への寄進を続けておられます。」。

当院への寄進を続けておられます。」。

鎌倉大仏の背後に並べられた4枚の「蓮弁」(れんべん)は、江戸時代中期のもので、

台座の修復の際に鋳造されたもの。

台座の修復の際に鋳造されたもの。

当初は32枚の蓮弁が鋳造される予定だったそうだが、完成したのは4枚のみだったのだという。

※「蓮弁」は、ハスの花弁を形にしたもので、仏の台座の装飾に用いられているもの。

※「蓮弁」は、ハスの花弁を形にしたもので、仏の台座の装飾に用いられているもの。

手前から奥に。

表面には寄進者の名前が刻まれていた。

[南無阿弥陀佛 ] 増上寺大 僧正祐天(花押)

【右】

稲多野殿 建長五癸丑年五月二十三日

【左】

【左】

白土忠左衛門

南無阿弥陀佛

伝誉道悟山本長衛門

【裏】

松誉誓心信女

南無阿弥陀佛

結衆 方誉西孜 正誉直念

常誉蓮孜 覚誉転入

体誉至白 専誉西蓮

信誉是心 清誉須人

風誉通年 西順

善誉无白 須孜

立誉直生 念西

念誉一夢 直念

初誉専未 唯称

本誉壇涯上人

是心

建久6年(1195)、奈良東大寺再建供養会に参列した源頼朝が、鎌倉にも大仏建立を

引き継ぎ、僧浄光が勧進して造ったといいます。

引き継ぎ、僧浄光が勧進して造ったといいます。

鎌倉の大仏は内部見学をすることもできるのだ。

大仏内部への入り口は、大仏の左手そば。

午前8時から午後4時30分までの間ならいつでも入ることができると。

拝観料は別途20円必要。

しかし、この時期はコロナ禍対策で一般公開されておらず鎖が手前に。

直営売店。

壁には、既に訪ねた「鎌倉歴史文化交流館」で開催されている

「鎌倉大仏 ~みほとけの歴史と幻の大仏殿~」のポスターが貼られていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.