PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

海老名市河原口3丁目の路地の角には石碑が。

ここが「海老名氏記念碑」。

海老名氏記念碑(上郷遺跡)は、畑の耕作中に偶然発見された遺跡であると。

発掘調査により、五輪塔や板碑、集石遺構が確認されました。板碑は室町時代の年号が

彫られたものが大半を占めており、御屋敷などの小字名や宝樹寺(廃寺)などから、

この地を治めた海老名氏に関係する墓地ではないかと考えられています。

発掘調査により、五輪塔や板碑、集石遺構が確認されました。板碑は室町時代の年号が彫られた

ものが大半を占めており、この地を治めた海老名氏に関係する墓地ではないかと

考えられていると。

五輪塔。

「昭和四十六年十二月二十六日

海老名市国分一、八八七番地

寄贈者 齋藤正」碑

「誌

河原口 上郷

あたり一体の有鹿郷は古くから有鹿神社を中心に一大集落を営んでいたと思われます

約八百年以前相模守として当地にまいりました源四郎親季を祖とする海老名氏の一族には

孫の源八季定をはじめ武勇をもって聞こえた人びとが数多く輩出したと言われます

今日残っているお屋敷道場前等の名称は海老名氏往時の盛況を物語るものでしょう

時流茫々かかる幾多武勇の士の拠ったゆかりの地も今や世人の記憶からその言い伝えさえ

記念碑を建てるにあたりこれを記します

海老名市文化財保護委員 児島視□造 撰

昭和四十六年三月二十六日 建之

海老名市」

更に北西に進む。

眼下に相模川の姿が見えて来た。

そして右側に見えたのがプラットトラスの「上郷水管橋(水道橋)」。

1918年3月竣功とのことで100年以上の歴史が。直径20インチ(Φ500mm)の鋳鉄水道管。

既に水道管も使われておらず撤去を待つのみであるようだ。

ところで、和歌山市は今月3日、紀の川をまたぐ「 六十谷(むそた)水管橋 」👈リンク が

(全長546m)2本の一部が59mにわたり、水面に崩れ落ちたと発表したのであった。

昭和50年(1975)3月完成で、46年目で耐用年数を迎えていないと。

この「上郷水管橋(水道橋)」は1918年竣工とのことで103年を経過しているのである。

いかにその後のメンテナンスが重要であることが理解できるのであった。

そして和歌山の橋はアーチ橋と水道管が一体になった構造で、専門家は橋の部材が劣化していた

可能性を指摘しているのである。

ここ相模川のものはアーチ橋と水道管がそれぞれ独立しているのであった。

【https://www.sankei.com/article/20211005-3MEO6PFK45M65PWLIAJYXCG5YE/】より

そして「有鹿神社(あるかじんじゃ)」に裏から入り正面に向かう。

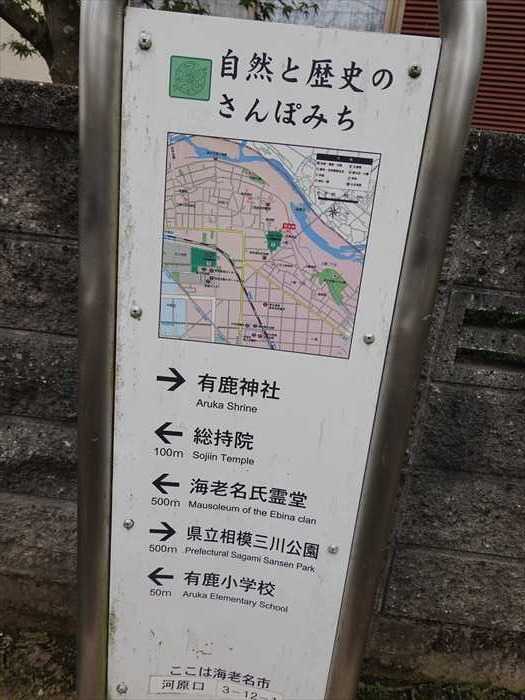

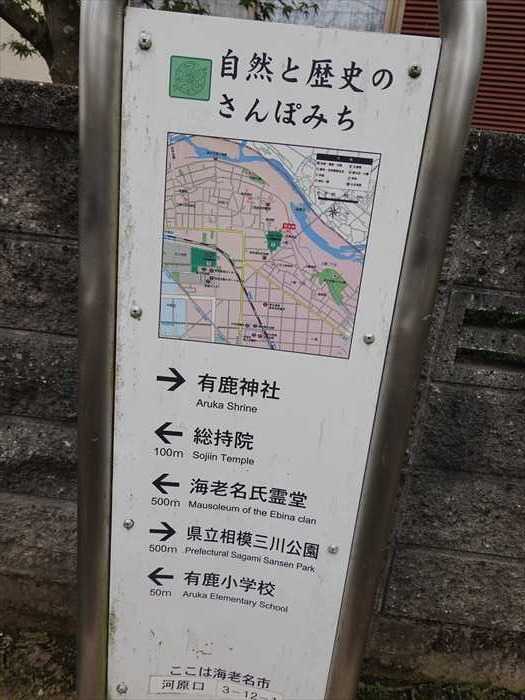

「自然と歴史のさんぽみち」。

「有鹿神社」の正面。

「海老名總鎮守 有鹿神社」。

「石鳥居」。

「手水舎」。

郷土かるた「あ」

「有鹿社は 式内社にて 水守る」.

「有鹿」の名は古代の言葉で「水」を意味し、川に近く豊かな水資源に恵まれた土地に感謝して

創建された と。

鎌倉時代まで広大な境内を持つ大神社であったが、室町時代に戦乱で荒廃して大きく衰退して

しまった。

戦国時代後期から復興が始まり、江戸時代には大部分の復興を達成。

明治以降も地元・海老名の総鎮守として篤い信仰を受け続けている と。

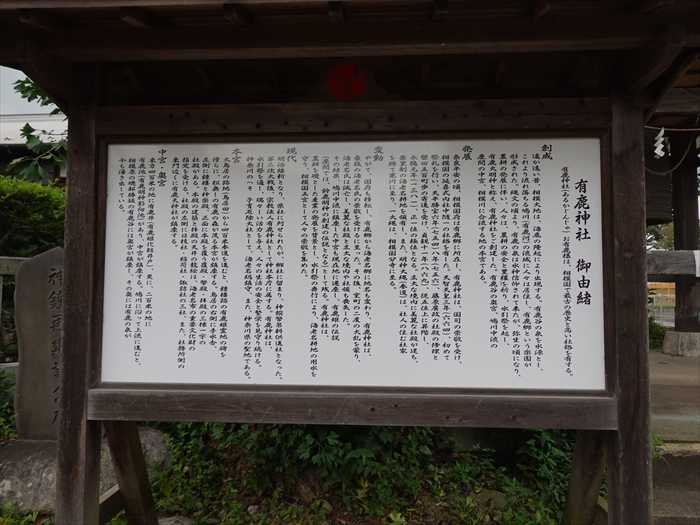

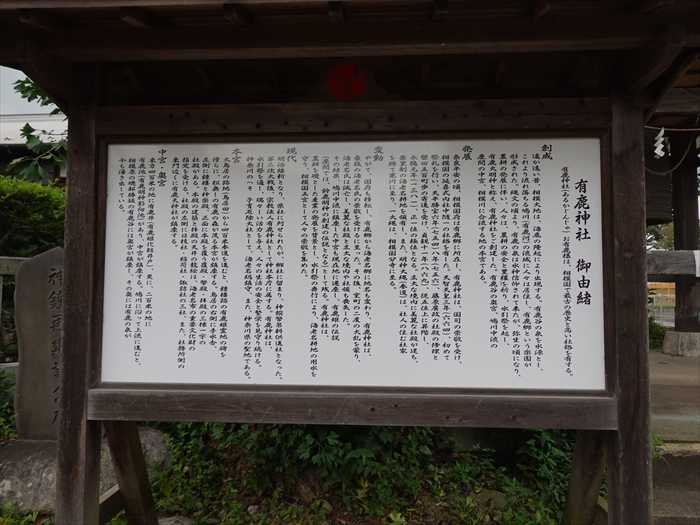

「有鹿神社 御由緒

有鹿神社(あるかじんじゃ) お有鹿様は、相摸國で最古の歴史と高い社格を有する。

創生

遥か遠い昔、相模大地は、海底の隆起により出現する。有鹿谷の泉を水源とし、これより

流れ落ちる鳩川(有鹿河)の流域に人々は居住し、有鹿郷という楽園が形成された。

縄文の頃より、有鹿の泉は水神信仰されてきたが、弥生の頃になり農耕の発展に伴い、

人々は、農耕の安全と豊穣を祈り、水引祭を越し、有鹿大明神と称え、有鹿神社を創建した。

有鹿谷の奥宮、鳩川中流の座間の中宮、相模川に合流する地の奥宮である。

発展

奈良平安の頃、相模国府は有鹿郷に所在し、有鹿神社は、国司の崇敬を受け相模国の

延喜式内社中随一の社格を有した。天智天皇3年(664)、始めて祭礼を行い、

天平勝宝6年(754)8年(756)、藤原廣政の社殿の修理と墾田五百町歩の寄進を受け、

貞観11年(869)、従五位上に昇階し、永徳元年(1381)、正一位の極位となる。

広大な境内に美麗な社殿が建ち、条里制の海老名耕地を領有し、また、明神大縄(参道)は、

社人の住む社家を経て寒川に至り、一大縄は、相模国分寺に至る。

変動

やがて、国府も移転し、有鹿郷から海老名郷に地名も変わり、有鹿神社は、豪族の海老名氏の

崇敬を受けるに至った。その後、室町の二度の大乱を蒙り、海老名氏は滅亡し、美麗な社殿と

広大な境内や社領も喪失した。

その結果、鳩川中流に鎮座した中宮も現在地に遷座し、有鹿姫の伝説(座間では、鈴鹿明神

創建の伝説となる)として残る。有鹿神社は、農耕を礎とした産業の発展を背景とし、

水引祭りの斉行により、海老名耕地の用水を守り、相模国五宮として人々の崇敬を集めた。

現代

明治維新となり、県社に列せられたが、郷柱に留まり、神饌幣帛料供進社となった。

第二次大戦後、宗教法人有鹿神社として神社本庁に属する。有鹿神社は、水引祭を通し、

瑞々しい活力を与え、人々の生活の安全と繁栄を見守り続ける。

本宮

大鳥居の跡地(鳥居田)から四百米参道を進むと、鐘楼跡の有鹿姫霊地の碑を傍らに、

松無しの有鹿の森が茂る本宮が鎮座する。鳥居の右側に手水舎、左側に鐘楼と神楽殿、

正面に本殿を覆う覆殿・幣殿・拝殿の三棟一字の社殿がある。本殿の建築と社殿の天井の

龍絵は、海老名市の重要文化財の指定を受ける。社殿の左側に日枝社・稲荷社・諏訪社の三社、

また、社務所の東門近くに有鹿天神社が鎮座する。

中宮・奥宮

東方四百米の地に有鹿井(有鹿姫化粧井戸)、更にニ百米の地に有鹿池(有鹿明神影向池)が

あり中宮が鎮座する。鳩川に沿って上流に進むと、相模原の磯部勝坂の有鹿谷には奥宮が

鎮座し、その奥には有賀の泉が今も湧き出している。」

「鐘楼」。

鐘楼が設置されている点も神社としては珍しいポイント。

明治時代に神仏分離で多くの神社から撤去されたが、有鹿神社をはじめ海老名・座間周辺の

神社は鐘楼が多く残っているとのこと。

「梵鐘」。

「本殿」

創建時期は不明ですが、永和3年(1377)の作成とされる「有鹿明神縁起」では、

神亀3年(726)にすでに存在し、天平宝字元年(757)に海老名郷司藤原広政が中心となり

再建、鎌倉幕府滅亡時に兵火にかかり、「本殿」以外の付属建物が失われたとしています。

「本殿」と拝殿天井画は、市指定重要文化財となっている。

「本殿」は春日造り、屋根は檜皮葺だそうで、格式の高い有鹿神社に相応しい造りであった。

扁額「有鹿大明神」。

「祈祷受付所」。

この駅名の如き表示板は?

境内左手に「参心殿」と社務所。

近年SNS上で話題を集めているのが、有鹿神社の名物「パンダ宮司」。

パンダが神職者の装束を着たようなキャラクターで、神社の境内でもたまに見かけることが

できると。

パンダ宮司の「中の人」は神社の禰宜を務める女性で、宮司を務める父の代理として

「パンダ宮司」の活動を行っているのだとか。

写真の「パンダ宮司」は人形であった。

境内にはうっそうと生い茂る社叢があり、ケヤキやムクノキ、イチョウの大木があった。

この他にも板根を張ったエノキの大木やカゴノキ、タブノキなどもみられたのであった。

そして次に訪れたのが境内社の「有鹿天神社」。

「社殿」。

学問の神様である菅原道真公をお祀りしていると。

入口にあった「郷社 有鹿神社」碑と「相模國十三座内 有鹿神社」碑。

延長5年(927年)の『延喜式神名帳』に記載されている相模国の延喜式内社十三社の内の一社

(小社)とされ、さらに同国の五之宮ともされるが諸説ある。旧社格は県社格の郷社。。

中央にあった「有鹿神社誌」碑。

鎮座地 海老名市上郷字宮畑ニ七九一番地 祭神 大日靈貴命

創建の時代は詳かでないが祭行事等から東国に水稲栽培伝わった頃と推察され古くから

延喜式内相模國十三座の一として住民から崇敬されている。

相模國古風土記残本に天智天皇三年紀元一三ニ三年甲子夏五月初めに・・・・・

「有鹿神社」の前にあったのが「有鹿姫之霊地史跡」碑。

悲恋の姫君が相模川に投身すると、蛇体となり海老名の川辺に流れ着いたので、これを不憫に

想い、里人が小祠に祀りました。

現在、有鹿小学校の敷地(有鹿神社の元境内地)の一角に「有鹿姫之霊地史跡」の碑が

立てられていた。

以下ネットから。

有鹿姫(あるかひめ)

今から約五百年前、愛川の小沢(こさわ)というところに金子掃部助(かもんのすけ)という

武将がいました。金子掃部助は、関東管領 山ノ内上杉家の家来、長尾景春が起こした戦に

加わりましたが、武運つたなく破れ、小沢城を捨てて敗走しました。

この掃部助と奥方の間には、美しい姫君がいました。姫は早くから有鹿の地、すなわち海老名の

河原口に住んでいた郷士の青年と婚約中で河原口にある海老名館に来ていましたが

「小沢城危うし!」といううわさに、急いで小沢に戻りました。

しかし、時すでに遅く、父は戦死、母は行方知れずと聞き、すっかり生きる望みを失いました。

覚悟を決めた姫は、見苦しい姿を人目にさらしたくないと、薄化粧をして、まだ燃えている

小沢城を後に、天に向かって手を合わせると、ざぶん!と相模川に身を投げたのでした。

するとどうでしょう、美しかった姫の体は、たちまち恐ろしい大蛇に変わり、大きくうねりながら

下流に向かって泳ぎ出しました。途中、六倉(むつくら)という所で大きく身震いすると、

相模川の水が舞い上がり、中津の原に大きな水たまりができました。 さらに水しぶきを上げながら

進み、河原口に近づくと、姫は再び人間の姿に戻り、息絶えて有鹿神社裏の河原に打ち上げ

られました。

神社の氏子らは、海老名の地に嫁ぐ日を夢見ていた姫の死を悲しみ、せめてもにと「有鹿姫」の

名を贈り、神社の片隅に、そのなきがらを葬りました。現在、有鹿神社と有鹿小学校の間には、

若くして散った有鹿姫をしのぶ碑が建てられています。(こどもえびなむかしばなし第4集より)

その先直ぐ右手にあったのが「總持院」。

海老名市河原口3丁目11−10。

山号は「海老山」。

「總持院」。

前方に「山門」。

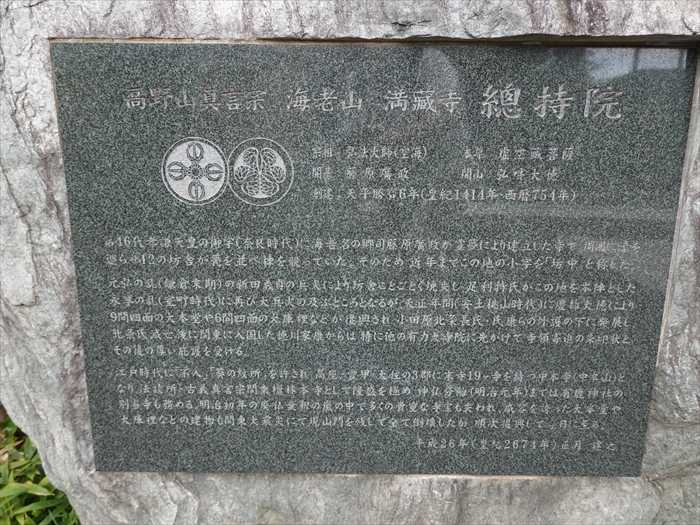

「高野山真言宗 海老山 満蔵寺 總持院

本陣とした永享の乱(室町時代)に再び大兵火の及ぶところとなるが、天正年間(安土桃山時代)

に慶雄大徳により9間四面の大本堂や6間四面の大庫裡などが復興され,小田原北条長氏・氏康

らの外護の下に発展し,小田原北条氏滅亡後に関東に入国した徳川家康からは特に他の有力

大寺院に先駆けて寺領寄進の朱印状とその後の厚い庇護を受ける。

「山門」。

石灯籠と石碑。

参道にはサルスベリの花が。

「六地蔵」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ここが「海老名氏記念碑」。

海老名氏記念碑(上郷遺跡)は、畑の耕作中に偶然発見された遺跡であると。

発掘調査により、五輪塔や板碑、集石遺構が確認されました。板碑は室町時代の年号が

彫られたものが大半を占めており、御屋敷などの小字名や宝樹寺(廃寺)などから、

この地を治めた海老名氏に関係する墓地ではないかと考えられています。

発掘調査により、五輪塔や板碑、集石遺構が確認されました。板碑は室町時代の年号が彫られた

ものが大半を占めており、この地を治めた海老名氏に関係する墓地ではないかと

考えられていると。

五輪塔。

「昭和四十六年十二月二十六日

海老名市国分一、八八七番地

寄贈者 齋藤正」碑

「誌

河原口 上郷

あたり一体の有鹿郷は古くから有鹿神社を中心に一大集落を営んでいたと思われます

約八百年以前相模守として当地にまいりました源四郎親季を祖とする海老名氏の一族には

孫の源八季定をはじめ武勇をもって聞こえた人びとが数多く輩出したと言われます

今日残っているお屋敷道場前等の名称は海老名氏往時の盛況を物語るものでしょう

時流茫々かかる幾多武勇の士の拠ったゆかりの地も今や世人の記憶からその言い伝えさえ

記念碑を建てるにあたりこれを記します

海老名市文化財保護委員 児島視□造 撰

昭和四十六年三月二十六日 建之

海老名市」

更に北西に進む。

眼下に相模川の姿が見えて来た。

そして右側に見えたのがプラットトラスの「上郷水管橋(水道橋)」。

1918年3月竣功とのことで100年以上の歴史が。直径20インチ(Φ500mm)の鋳鉄水道管。

既に水道管も使われておらず撤去を待つのみであるようだ。

ところで、和歌山市は今月3日、紀の川をまたぐ「 六十谷(むそた)水管橋 」👈リンク が

(全長546m)2本の一部が59mにわたり、水面に崩れ落ちたと発表したのであった。

昭和50年(1975)3月完成で、46年目で耐用年数を迎えていないと。

この「上郷水管橋(水道橋)」は1918年竣工とのことで103年を経過しているのである。

いかにその後のメンテナンスが重要であることが理解できるのであった。

そして和歌山の橋はアーチ橋と水道管が一体になった構造で、専門家は橋の部材が劣化していた

可能性を指摘しているのである。

ここ相模川のものはアーチ橋と水道管がそれぞれ独立しているのであった。

【https://www.sankei.com/article/20211005-3MEO6PFK45M65PWLIAJYXCG5YE/】より

そして「有鹿神社(あるかじんじゃ)」に裏から入り正面に向かう。

「自然と歴史のさんぽみち」。

「有鹿神社」の正面。

「海老名總鎮守 有鹿神社」。

「石鳥居」。

「手水舎」。

郷土かるた「あ」

「有鹿社は 式内社にて 水守る」.

「有鹿」の名は古代の言葉で「水」を意味し、川に近く豊かな水資源に恵まれた土地に感謝して

創建された と。

鎌倉時代まで広大な境内を持つ大神社であったが、室町時代に戦乱で荒廃して大きく衰退して

しまった。

戦国時代後期から復興が始まり、江戸時代には大部分の復興を達成。

明治以降も地元・海老名の総鎮守として篤い信仰を受け続けている と。

「有鹿神社 御由緒

有鹿神社(あるかじんじゃ) お有鹿様は、相摸國で最古の歴史と高い社格を有する。

創生

遥か遠い昔、相模大地は、海底の隆起により出現する。有鹿谷の泉を水源とし、これより

流れ落ちる鳩川(有鹿河)の流域に人々は居住し、有鹿郷という楽園が形成された。

縄文の頃より、有鹿の泉は水神信仰されてきたが、弥生の頃になり農耕の発展に伴い、

人々は、農耕の安全と豊穣を祈り、水引祭を越し、有鹿大明神と称え、有鹿神社を創建した。

有鹿谷の奥宮、鳩川中流の座間の中宮、相模川に合流する地の奥宮である。

発展

奈良平安の頃、相模国府は有鹿郷に所在し、有鹿神社は、国司の崇敬を受け相模国の

延喜式内社中随一の社格を有した。天智天皇3年(664)、始めて祭礼を行い、

天平勝宝6年(754)8年(756)、藤原廣政の社殿の修理と墾田五百町歩の寄進を受け、

貞観11年(869)、従五位上に昇階し、永徳元年(1381)、正一位の極位となる。

広大な境内に美麗な社殿が建ち、条里制の海老名耕地を領有し、また、明神大縄(参道)は、

社人の住む社家を経て寒川に至り、一大縄は、相模国分寺に至る。

変動

やがて、国府も移転し、有鹿郷から海老名郷に地名も変わり、有鹿神社は、豪族の海老名氏の

崇敬を受けるに至った。その後、室町の二度の大乱を蒙り、海老名氏は滅亡し、美麗な社殿と

広大な境内や社領も喪失した。

その結果、鳩川中流に鎮座した中宮も現在地に遷座し、有鹿姫の伝説(座間では、鈴鹿明神

創建の伝説となる)として残る。有鹿神社は、農耕を礎とした産業の発展を背景とし、

水引祭りの斉行により、海老名耕地の用水を守り、相模国五宮として人々の崇敬を集めた。

現代

明治維新となり、県社に列せられたが、郷柱に留まり、神饌幣帛料供進社となった。

第二次大戦後、宗教法人有鹿神社として神社本庁に属する。有鹿神社は、水引祭を通し、

瑞々しい活力を与え、人々の生活の安全と繁栄を見守り続ける。

本宮

大鳥居の跡地(鳥居田)から四百米参道を進むと、鐘楼跡の有鹿姫霊地の碑を傍らに、

松無しの有鹿の森が茂る本宮が鎮座する。鳥居の右側に手水舎、左側に鐘楼と神楽殿、

正面に本殿を覆う覆殿・幣殿・拝殿の三棟一字の社殿がある。本殿の建築と社殿の天井の

龍絵は、海老名市の重要文化財の指定を受ける。社殿の左側に日枝社・稲荷社・諏訪社の三社、

また、社務所の東門近くに有鹿天神社が鎮座する。

中宮・奥宮

東方四百米の地に有鹿井(有鹿姫化粧井戸)、更にニ百米の地に有鹿池(有鹿明神影向池)が

あり中宮が鎮座する。鳩川に沿って上流に進むと、相模原の磯部勝坂の有鹿谷には奥宮が

鎮座し、その奥には有賀の泉が今も湧き出している。」

「鐘楼」。

鐘楼が設置されている点も神社としては珍しいポイント。

明治時代に神仏分離で多くの神社から撤去されたが、有鹿神社をはじめ海老名・座間周辺の

神社は鐘楼が多く残っているとのこと。

「梵鐘」。

「本殿」

創建時期は不明ですが、永和3年(1377)の作成とされる「有鹿明神縁起」では、

神亀3年(726)にすでに存在し、天平宝字元年(757)に海老名郷司藤原広政が中心となり

再建、鎌倉幕府滅亡時に兵火にかかり、「本殿」以外の付属建物が失われたとしています。

「本殿」と拝殿天井画は、市指定重要文化財となっている。

「本殿」は春日造り、屋根は檜皮葺だそうで、格式の高い有鹿神社に相応しい造りであった。

扁額「有鹿大明神」。

「祈祷受付所」。

この駅名の如き表示板は?

境内左手に「参心殿」と社務所。

近年SNS上で話題を集めているのが、有鹿神社の名物「パンダ宮司」。

パンダが神職者の装束を着たようなキャラクターで、神社の境内でもたまに見かけることが

できると。

パンダ宮司の「中の人」は神社の禰宜を務める女性で、宮司を務める父の代理として

「パンダ宮司」の活動を行っているのだとか。

写真の「パンダ宮司」は人形であった。

境内にはうっそうと生い茂る社叢があり、ケヤキやムクノキ、イチョウの大木があった。

この他にも板根を張ったエノキの大木やカゴノキ、タブノキなどもみられたのであった。

そして次に訪れたのが境内社の「有鹿天神社」。

「社殿」。

学問の神様である菅原道真公をお祀りしていると。

入口にあった「郷社 有鹿神社」碑と「相模國十三座内 有鹿神社」碑。

延長5年(927年)の『延喜式神名帳』に記載されている相模国の延喜式内社十三社の内の一社

(小社)とされ、さらに同国の五之宮ともされるが諸説ある。旧社格は県社格の郷社。。

中央にあった「有鹿神社誌」碑。

鎮座地 海老名市上郷字宮畑ニ七九一番地 祭神 大日靈貴命

創建の時代は詳かでないが祭行事等から東国に水稲栽培伝わった頃と推察され古くから

延喜式内相模國十三座の一として住民から崇敬されている。

相模國古風土記残本に天智天皇三年紀元一三ニ三年甲子夏五月初めに・・・・・

「有鹿神社」の前にあったのが「有鹿姫之霊地史跡」碑。

悲恋の姫君が相模川に投身すると、蛇体となり海老名の川辺に流れ着いたので、これを不憫に

想い、里人が小祠に祀りました。

現在、有鹿小学校の敷地(有鹿神社の元境内地)の一角に「有鹿姫之霊地史跡」の碑が

立てられていた。

以下ネットから。

有鹿姫(あるかひめ)

今から約五百年前、愛川の小沢(こさわ)というところに金子掃部助(かもんのすけ)という

武将がいました。金子掃部助は、関東管領 山ノ内上杉家の家来、長尾景春が起こした戦に

加わりましたが、武運つたなく破れ、小沢城を捨てて敗走しました。

この掃部助と奥方の間には、美しい姫君がいました。姫は早くから有鹿の地、すなわち海老名の

河原口に住んでいた郷士の青年と婚約中で河原口にある海老名館に来ていましたが

「小沢城危うし!」といううわさに、急いで小沢に戻りました。

しかし、時すでに遅く、父は戦死、母は行方知れずと聞き、すっかり生きる望みを失いました。

覚悟を決めた姫は、見苦しい姿を人目にさらしたくないと、薄化粧をして、まだ燃えている

小沢城を後に、天に向かって手を合わせると、ざぶん!と相模川に身を投げたのでした。

するとどうでしょう、美しかった姫の体は、たちまち恐ろしい大蛇に変わり、大きくうねりながら

下流に向かって泳ぎ出しました。途中、六倉(むつくら)という所で大きく身震いすると、

相模川の水が舞い上がり、中津の原に大きな水たまりができました。 さらに水しぶきを上げながら

進み、河原口に近づくと、姫は再び人間の姿に戻り、息絶えて有鹿神社裏の河原に打ち上げ

られました。

神社の氏子らは、海老名の地に嫁ぐ日を夢見ていた姫の死を悲しみ、せめてもにと「有鹿姫」の

名を贈り、神社の片隅に、そのなきがらを葬りました。現在、有鹿神社と有鹿小学校の間には、

若くして散った有鹿姫をしのぶ碑が建てられています。(こどもえびなむかしばなし第4集より)

その先直ぐ右手にあったのが「總持院」。

海老名市河原口3丁目11−10。

山号は「海老山」。

「總持院」。

前方に「山門」。

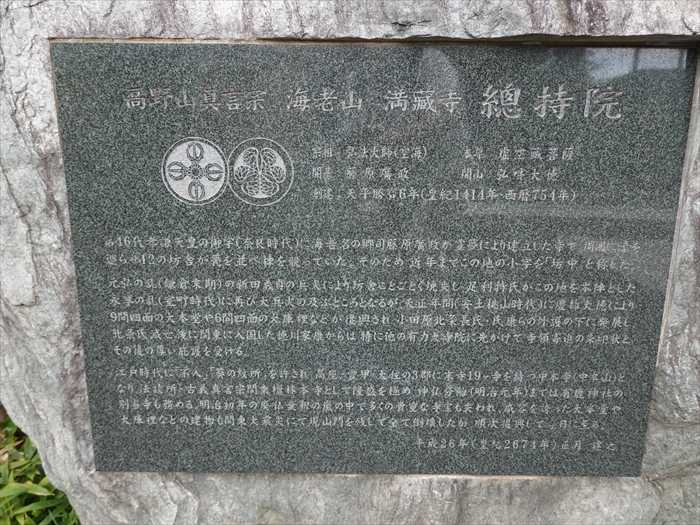

「高野山真言宗 海老山 満蔵寺 總持院

宗祖 弘法大師(空海) 本尊 虚空蔵菩薩

開基 藤原廣政 開山 弘吽大行

創建 天平勝寶6年(皇紀1414年・西暦754年)

第46代孝謙天皇の御字(奈良時代)に海老名の郷司藤原廣政が霊夢により建立した寺で、

周囲に濠を巡らせ、12の坊舎が甍を並べ棟を競っていた.そのため、近年までこの地の小字を

「坊中」と称した。

元弘の乱(鎌倉末期)の新田義貞の兵火により坊舎をことごとく焼失し、足利持氏がこの地を周囲に濠を巡らせ、12の坊舎が甍を並べ棟を競っていた.そのため、近年までこの地の小字を

「坊中」と称した。

本陣とした永享の乱(室町時代)に再び大兵火の及ぶところとなるが、天正年間(安土桃山時代)

に慶雄大徳により9間四面の大本堂や6間四面の大庫裡などが復興され,小田原北条長氏・氏康

らの外護の下に発展し,小田原北条氏滅亡後に関東に入国した徳川家康からは特に他の有力

大寺院に先駆けて寺領寄進の朱印状とその後の厚い庇護を受ける。

江戸時代に「不入」「葵の紋所」を許され,高座・愛甲・大住の3郡に末寺19寺を持つ

中本寺(中本山)となって,法談所・古義真言宗関東壇林本寺として興隆を極め、

神仏分離(明治元年)までは有鹿神社の別当寺も務める.明治初年の廃仏棄釈の嵐の中で多くの

貴重な寺宝も失われ、威容を誇った大本堂や大庫裡などの建物も関東大震災にて現山門を残して

全て倒壊したが、順次復興して今日に至る。」

中本寺(中本山)となって,法談所・古義真言宗関東壇林本寺として興隆を極め、

神仏分離(明治元年)までは有鹿神社の別当寺も務める.明治初年の廃仏棄釈の嵐の中で多くの

貴重な寺宝も失われ、威容を誇った大本堂や大庫裡などの建物も関東大震災にて現山門を残して

全て倒壊したが、順次復興して今日に至る。」

「山門」。

石灯籠と石碑。

参道にはサルスベリの花が。

「六地蔵」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.