PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

「相模国分寺」を後にして直ぐに「厚木街道」の左にあったのが「海老名市消防署第一分団」。

海老名市国分南1丁目19−32。

消防器具置場のシャッターには「相模国分寺史跡 七重塔」が描かれていた。

その先には石碑群・「法塔様」。

左から「相模国分寺址保存指定地」碑。

次に国分の辻の「文字庚申塔」。

1850年(嘉永3年)造立の庚申塔に「西 大山 あつ木」と刻まれていた。

次に「堅牢地神塔」

次に「馬頭観音」。

信号を左折し直ぐ右折して進むと路地の角に小さな社が。

「稲荷社」。

海老名市国分南2丁目8−10。

「内陣」。多くの狐様が安置されていた。

そして更に進むと道の脇にはコエビソウ(小海老草)、別名ベロペロネが咲いていた。

その先には「伊勢山自然公園」があり「伊勢山大神宮」が山の中腹にあった。

「伊勢山自然公園案内図」。

近づいて。

クスノキやヤマザクラ、ツツジなど多彩な木々があり、整備されていた。

鳥のさえずりにも癒されたのであった。

この鉄製の階段を上がった場所に「伊勢山大神宮」があった。

「鳥居」と「社殿」。

「伊勢山大神宮」の「社殿」。

内陣。

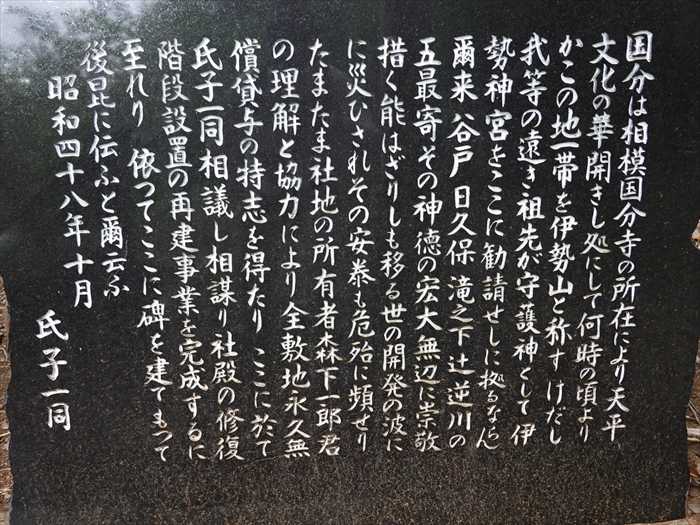

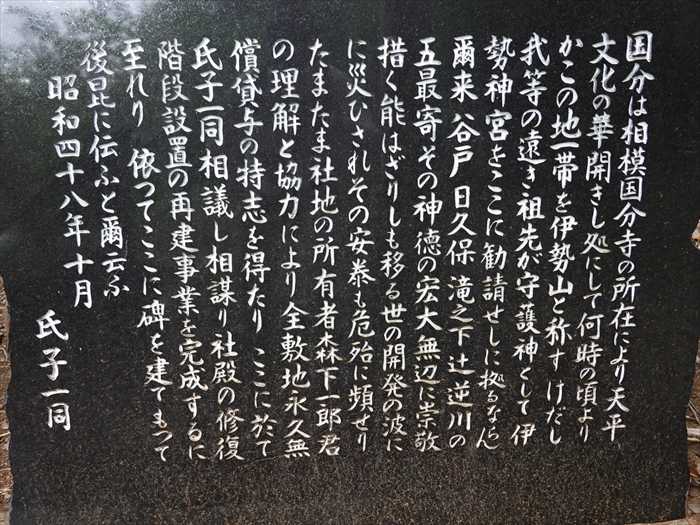

「国分は相模国分寺の所在により天平文化の華開きし処にして何時の頃よりかこの地一体を

伊勢山と称す けだし我等の遠き祖先が守護神として伊勢神宮をここに勧請せしに拠るならん

開発の波にに災ひされその安泰も危殆に頻せり たまたま社地の所有者森下一郎君の理解と協力に

より全敷地永久無償貸与の特志を得たり ここに於て氏子一同相議し相謀り社殿の修復 階段設置の

再建事業を完成するに至れり 依ってここに碑を建てもつて後昆に伝ふと爾云ふ」

境内にあった石碑。以前は別の場所にあったがここに安置されたと。

五角の石柱で、正面に「天照大神」右から「倉稲魂命」「埴安媛命」「少名彦命」

「大己貴命」と刻まれていたとネットから。五穀豊穣の地神(ぢじん)様と呼んでいたと。

更に東に進むと左手に「御狸堂」があるはずであったが。

アルミ梯子を上って行ったが・・・。

その上の小屋は壊れていて竹笹に覆われていてこの先には進めなかった。

墓石も下から見えたが・・・。

そして「伊勢山公園前」交差点まで進む。

「伊勢山公園前」交差点の角にあったのが「史跡逆川」碑。

逆川は、かつて相模国分寺と相模国分尼寺の中間を流れていた運河。

逆川は目久尻川から分水して、国分寺と国分尼寺の間を南東から北西側へと流れ、それから

相模川東側の平野部の水路の1つとなっていた。

1949年頃に樋口清之らが発掘調査を行い、逆川は奈良時代に造られた運河で、国分寺と

国分尼寺の中間付近には船着場とみられる遺構があり、平安時代中期には運河としての機能を

失ったとした。その後1990年に行われた発掘の結果、やはり逆川は奈良時代に掘られた運河

であり、国分寺と国分尼寺が衰えて寺院として機能しなくなった平安時代中期以降、

運河としての機能を失った可能性が高いことが判明している。

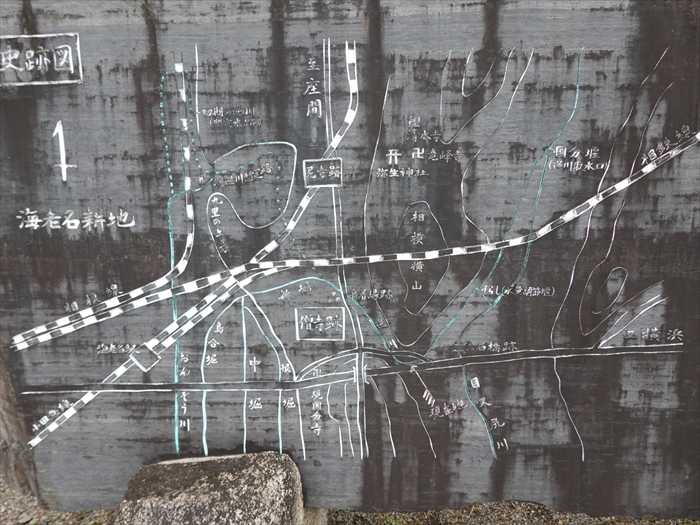

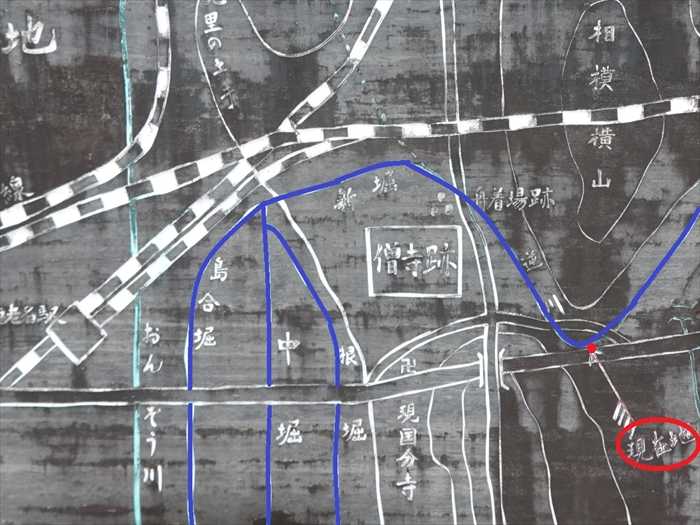

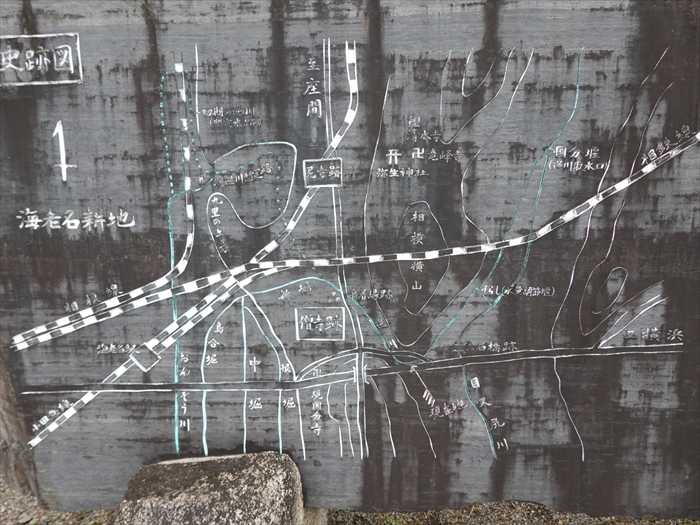

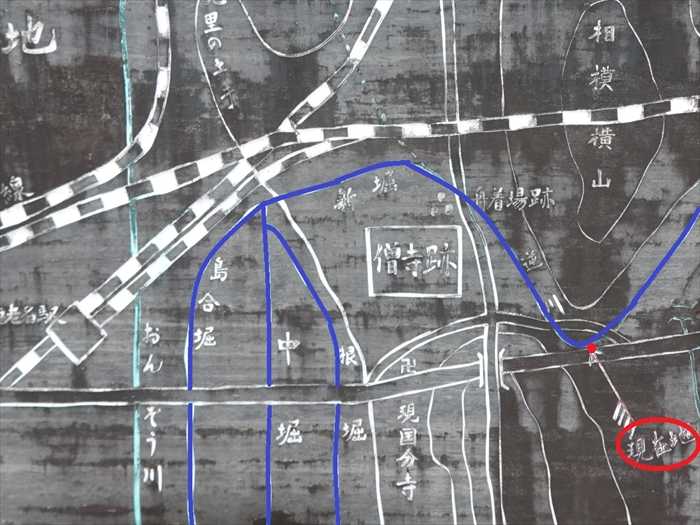

「逆川」周辺の水路図。

ズームして。

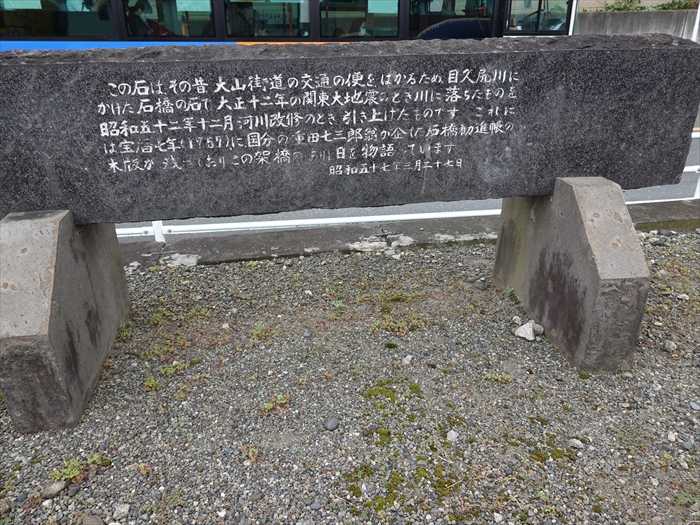

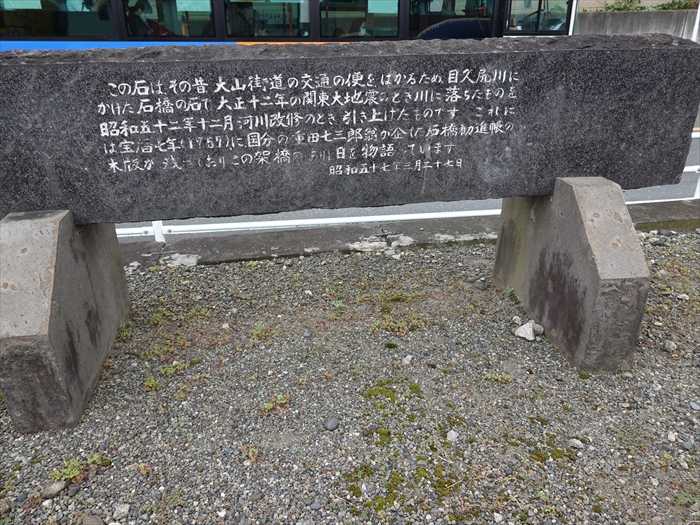

「この石はその昔大山街道の交通の便をはかるため、目久尻川にかけた石橋の石で大正十二年の

関東大震災のとき川に落ちたものを昭和五十二年十二月河川改修のとき引き上げたものです。

これには宝暦七年(1757)に國分の重田七三郎翁の企てた石橋勧進帳の木版が残っており

この架橋のありし日を物語っています。」

更に「目久尻川」方面に足を延ばし「目久尻橋」の手前を左折するとすぐ右側、堤防の上に

あったのが「石橋供養塔」。

「目久尻川」を渡り、ガソリンスタンド横の脇道を左に入ると左奥にあったのが

「郷土かるた 「も」」

「望地(もうち)から 国分へ架けた 石の橋」。

「今から約250年前の宝暦の頃(1751~1764)、国分の谷戸に重田七三郎という翁がいました。

目久尻川を望地から国分にかけて渡る木橋がよく朽ちて、旅人が難儀しているのを見かねて、

石橋を架けようと「望地村、国分村境石橋勧進帳」として近郷近在に浄財の寄附を募りました。

そのかいがあって石橋が完成し、翁の永眠後27回忌の時に、国分村の名主忠兵衛が石橋供養塔を

建てたと伝えられています。

この供養塔は現在残っていませんが、平成元年に目久尻川護岸工事の際に別の「石橋供養塔」が

発見されました。これは文化10年(1813)に改めて建てられたものです。

この供養塔は、かつての矢倉沢往還の道筋を示すとともに、翁の義挙を不朽のものと

しています。」とのネット情報。

そして引き返して、県道40号線・厚木街道を西に坂道を上って行くと道路脇に小さな社があった。

社の中には地蔵尊が。

更に進むと左手奥に朱の鳥居が。

「新道稲荷社」。

海老名市国分南1−26−8。

江戸期の大山道(矢倉沢往還)が社前を通っていたとされる。

扁額「稲荷社」。

「内陣」

更に厚木街道を進む。

左手、「国分寺」入口にあったのが「海老名の大ケヤキ」。

海老名市国分南1丁目23。

廻り込んで。

樹齢580年前後といわれている大きなケヤキ。

満身創痍の感はあるが、頑張って欲しいのである。

郷土かるた「け」。

「県央に さすが海老名の 大欅」。

そしてこの奥にあったのが「高野山真言宗 相模 国分寺」。

「自然と歴史のさんぽみち」。

「国分寺」まで100mと。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「相模国分寺」を後にして直ぐに「厚木街道」の左にあったのが「海老名市消防署第一分団」。

海老名市国分南1丁目19−32。

消防器具置場のシャッターには「相模国分寺史跡 七重塔」が描かれていた。

その先には石碑群・「法塔様」。

左から「相模国分寺址保存指定地」碑。

次に国分の辻の「文字庚申塔」。

1850年(嘉永3年)造立の庚申塔に「西 大山 あつ木」と刻まれていた。

次に「堅牢地神塔」

次に「馬頭観音」。

信号を左折し直ぐ右折して進むと路地の角に小さな社が。

「稲荷社」。

海老名市国分南2丁目8−10。

「内陣」。多くの狐様が安置されていた。

そして更に進むと道の脇にはコエビソウ(小海老草)、別名ベロペロネが咲いていた。

その先には「伊勢山自然公園」があり「伊勢山大神宮」が山の中腹にあった。

「伊勢山自然公園案内図」。

近づいて。

クスノキやヤマザクラ、ツツジなど多彩な木々があり、整備されていた。

鳥のさえずりにも癒されたのであった。

この鉄製の階段を上がった場所に「伊勢山大神宮」があった。

「鳥居」と「社殿」。

「伊勢山大神宮」の「社殿」。

内陣。

「国分は相模国分寺の所在により天平文化の華開きし処にして何時の頃よりかこの地一体を

伊勢山と称す けだし我等の遠き祖先が守護神として伊勢神宮をここに勧請せしに拠るならん

開発の波にに災ひされその安泰も危殆に頻せり たまたま社地の所有者森下一郎君の理解と協力に

より全敷地永久無償貸与の特志を得たり ここに於て氏子一同相議し相謀り社殿の修復 階段設置の

再建事業を完成するに至れり 依ってここに碑を建てもつて後昆に伝ふと爾云ふ」

境内にあった石碑。以前は別の場所にあったがここに安置されたと。

五角の石柱で、正面に「天照大神」右から「倉稲魂命」「埴安媛命」「少名彦命」

「大己貴命」と刻まれていたとネットから。五穀豊穣の地神(ぢじん)様と呼んでいたと。

更に東に進むと左手に「御狸堂」があるはずであったが。

アルミ梯子を上って行ったが・・・。

その上の小屋は壊れていて竹笹に覆われていてこの先には進めなかった。

墓石も下から見えたが・・・。

そして「伊勢山公園前」交差点まで進む。

「伊勢山公園前」交差点の角にあったのが「史跡逆川」碑。

逆川は、かつて相模国分寺と相模国分尼寺の中間を流れていた運河。

逆川は目久尻川から分水して、国分寺と国分尼寺の間を南東から北西側へと流れ、それから

相模川東側の平野部の水路の1つとなっていた。

1949年頃に樋口清之らが発掘調査を行い、逆川は奈良時代に造られた運河で、国分寺と

国分尼寺の中間付近には船着場とみられる遺構があり、平安時代中期には運河としての機能を

失ったとした。その後1990年に行われた発掘の結果、やはり逆川は奈良時代に掘られた運河

であり、国分寺と国分尼寺が衰えて寺院として機能しなくなった平安時代中期以降、

運河としての機能を失った可能性が高いことが判明している。

昭和40年代まで水が流れていたそうだが、現在は埋め立てられてしまっているのだ と。

「逆川の由来」碑。

「逆川の由来

逆川は大化の改新が行なわれたころ、条里制による海老名耕地のかんがい用と

運送用に掘られた川といわれています。その全長は約二.五キロメートル、ここから凡そ

一キロ上流で目久尻川を堰き止めて分水し、この地点で相模横山をよこぎり西北方に

流れをとり、今泉境で耕地に注ぎ出ました。このような逆の流れ方をしていたので

「逆川」の名が生まれたのでしょう。なお、舟着場と呼ばれたところから下流は日本

最古の運河として平安中期まで利用されていたようで、その遺構は今なお地下に眠って

います。後世、流れの向きを変えて「新堀」といい、昭和十五年ごろまで国分 ・大谷 ・今

里・杉久保・上河内・中河内・本郷・門沢橋・倉見・宮山などの田をうるおしていまし

た。現在この地点より先は埋め立てられ舟着場付近のみわずかにむかしの面影を

残しています。」

「逆川」周辺の水路図。

ズームして。

「この石はその昔大山街道の交通の便をはかるため、目久尻川にかけた石橋の石で大正十二年の

関東大震災のとき川に落ちたものを昭和五十二年十二月河川改修のとき引き上げたものです。

これには宝暦七年(1757)に國分の重田七三郎翁の企てた石橋勧進帳の木版が残っており

この架橋のありし日を物語っています。」

更に「目久尻川」方面に足を延ばし「目久尻橋」の手前を左折するとすぐ右側、堤防の上に

あったのが「石橋供養塔」。

「目久尻川」を渡り、ガソリンスタンド横の脇道を左に入ると左奥にあったのが

「郷土かるた 「も」」

「望地(もうち)から 国分へ架けた 石の橋」。

「今から約250年前の宝暦の頃(1751~1764)、国分の谷戸に重田七三郎という翁がいました。

目久尻川を望地から国分にかけて渡る木橋がよく朽ちて、旅人が難儀しているのを見かねて、

石橋を架けようと「望地村、国分村境石橋勧進帳」として近郷近在に浄財の寄附を募りました。

そのかいがあって石橋が完成し、翁の永眠後27回忌の時に、国分村の名主忠兵衛が石橋供養塔を

建てたと伝えられています。

この供養塔は現在残っていませんが、平成元年に目久尻川護岸工事の際に別の「石橋供養塔」が

発見されました。これは文化10年(1813)に改めて建てられたものです。

この供養塔は、かつての矢倉沢往還の道筋を示すとともに、翁の義挙を不朽のものと

しています。」とのネット情報。

そして引き返して、県道40号線・厚木街道を西に坂道を上って行くと道路脇に小さな社があった。

社の中には地蔵尊が。

更に進むと左手奥に朱の鳥居が。

「新道稲荷社」。

海老名市国分南1−26−8。

江戸期の大山道(矢倉沢往還)が社前を通っていたとされる。

扁額「稲荷社」。

「内陣」

更に厚木街道を進む。

左手、「国分寺」入口にあったのが「海老名の大ケヤキ」。

海老名市国分南1丁目23。

廻り込んで。

樹齢580年前後といわれている大きなケヤキ。

満身創痍の感はあるが、頑張って欲しいのである。

郷土かるた「け」。

「県央に さすが海老名の 大欅」。

「神奈川県指定天然記公物

海老名の大ケヤキ

昭和ニ十九年三月ニ十九日指定このケヤキは、かつて船つなぎ用の杭として打ったものが発芽して大きくなり、以来、人々が

保護し育ててきたものと伝えられている。根回り十五・三メートル、目通り七・五メートル、

樹高二十メートルに達する大木である。

保護し育ててきたものと伝えられている。根回り十五・三メートル、目通り七・五メートル、

樹高二十メートルに達する大木である。

ケヤキはニレ科の温帯性落葉高木で、県下でも沖積地や台地斜面などに自生しているため昔から

親しまれてきた。屋敷内に植栽されることも多く、しばしばケヤキの見事な屋敷林も見かける。

もともとこのあたりでは、ケヤキ林が自然植生として栄えていた。昔の人が生活の知恵から

打ちつけた杭も、ちょうどこの土地に合ったものを使ったため、現在見られるほどの見事な

ケヤキに生長したものと推定される。郷土を代表する木として、永く保存する必要があり、

県指定天然記念物に指定したものである。」

目通りとは、目の高さに相当する部分の木の幹の太さのこと。

かつて船つなぎ用の杭として打ったものが発芽して大きくなり現在に至るとは信じがたい

のであった。

親しまれてきた。屋敷内に植栽されることも多く、しばしばケヤキの見事な屋敷林も見かける。

もともとこのあたりでは、ケヤキ林が自然植生として栄えていた。昔の人が生活の知恵から

打ちつけた杭も、ちょうどこの土地に合ったものを使ったため、現在見られるほどの見事な

ケヤキに生長したものと推定される。郷土を代表する木として、永く保存する必要があり、

県指定天然記念物に指定したものである。」

目通りとは、目の高さに相当する部分の木の幹の太さのこと。

かつて船つなぎ用の杭として打ったものが発芽して大きくなり現在に至るとは信じがたい

のであった。

そしてこの奥にあったのが「高野山真言宗 相模 国分寺」。

「自然と歴史のさんぽみち」。

「国分寺」まで100mと。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.