PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「道の駅 おおすみ弥五郎伝説の里」を後にして、県道110号線から「みお街道」そして

県道63号線・志布志福山線を利用して「志布志城跡」にある駐車場に到着。

鹿児島県志布志市志布志町帖6380。

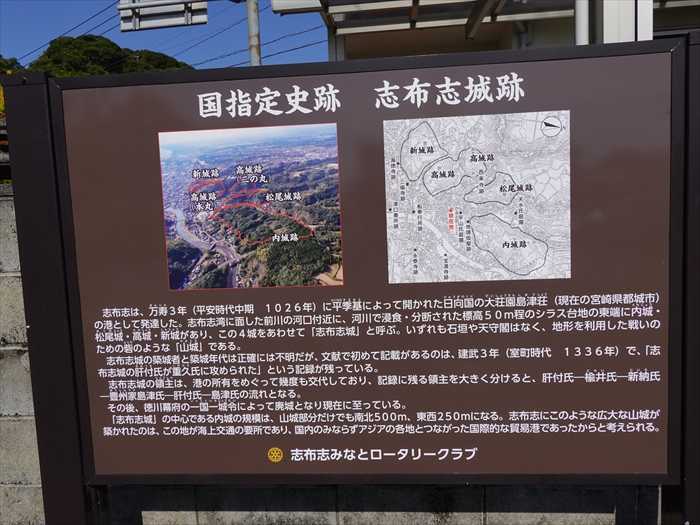

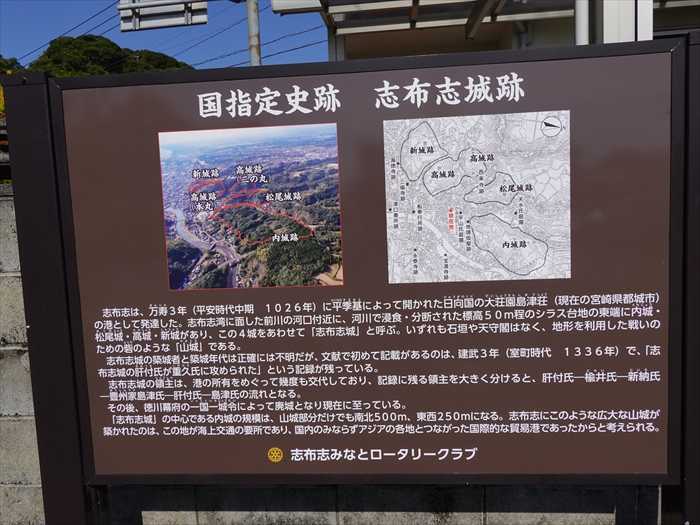

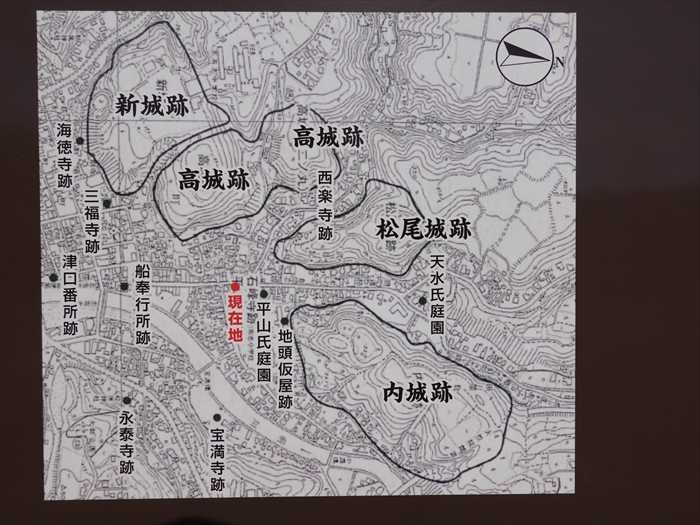

「国指定史跡 志布志城跡」案内板。

県道63号線・志布志福山線を利用して「志布志城跡」にある駐車場に到着。

鹿児島県志布志市志布志町帖6380。

「国指定史跡 志布志城跡」案内板。

「志布志は、万寿3年(平安時代中期 1026年)に平季基(すえもと)によって開かれた日向国の

大荘園島津荘(現在の宮崎県都城市)の港として発達した。志布志湾に面した前川の河口付近に、

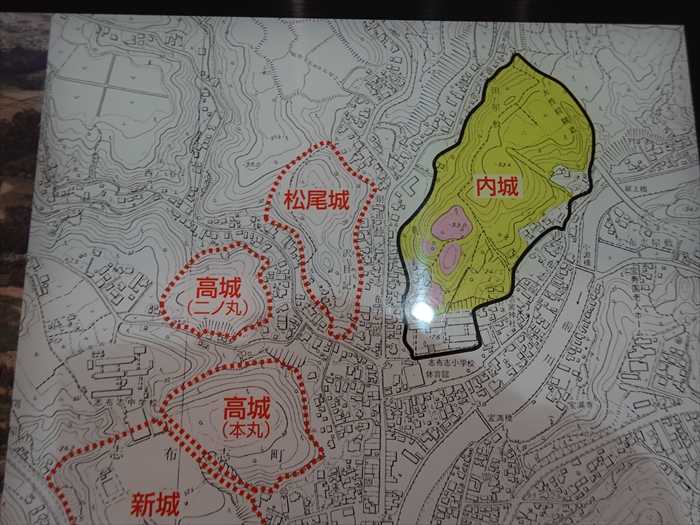

河川で浸食・分断された標高50m程のシラス台地の東端に内城・松尾城・高城・新城があり、

この4城をあわせて「志布志城」と呼ぶ。いずれも石垣や天守閣はなく、地形を利用した戦いの

大荘園島津荘(現在の宮崎県都城市)の港として発達した。志布志湾に面した前川の河口付近に、

河川で浸食・分断された標高50m程のシラス台地の東端に内城・松尾城・高城・新城があり、

この4城をあわせて「志布志城」と呼ぶ。いずれも石垣や天守閣はなく、地形を利用した戦いの

ための砦(とりで)のような「山城」である。

志布志城の築城者と築城年代は正確には不明だが、文献で初めて記載があるのは、建武3年

(室町時代1336年)で、「志布志城の肝付氏が重久氏に攻められた」という記録が残っている。

(室町時代1336年)で、「志布志城の肝付氏が重久氏に攻められた」という記録が残っている。

志布志城の領主は、港の所有をめぐって幾度も交代しており、記録に残る領主を大きく分けると、

肝付氏ー楡井氏ー新納氏(にいろし)ー豊州家島津氏ー肝付氏ー島津氏の流れとなる。

肝付氏ー楡井氏ー新納氏(にいろし)ー豊州家島津氏ー肝付氏ー島津氏の流れとなる。

その後、徳川幕府の一国一城令によって廃城となり現在に至っている。

「志布志城」の中心である内城の規模は、山城部分だけでも南北500m、東西250mになる。

志布志にこのような広大な山城が築かれたのは、この地が海上交通の要所であり、国内のみならず

アジアの各地とつながった国際的な貿易港であったからと考えられる。」

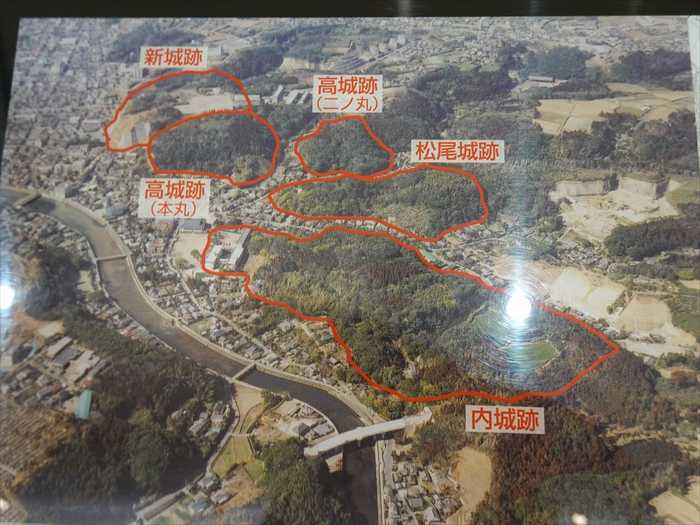

標高50m程のシラス台地の東端に内城・松尾城・高城・新城が連なっていた と。

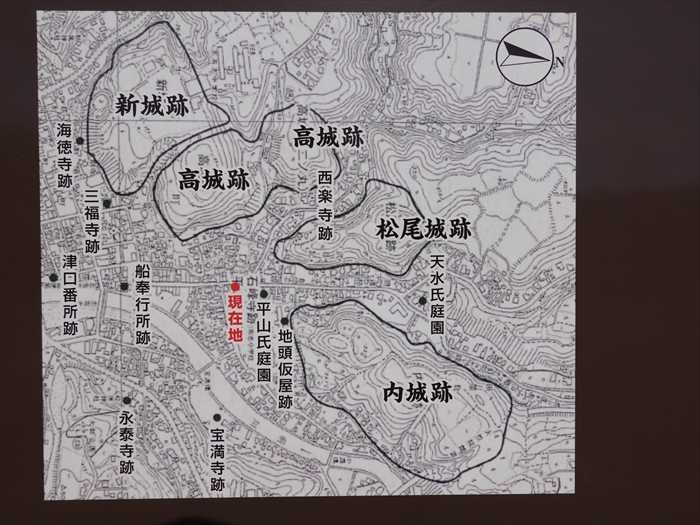

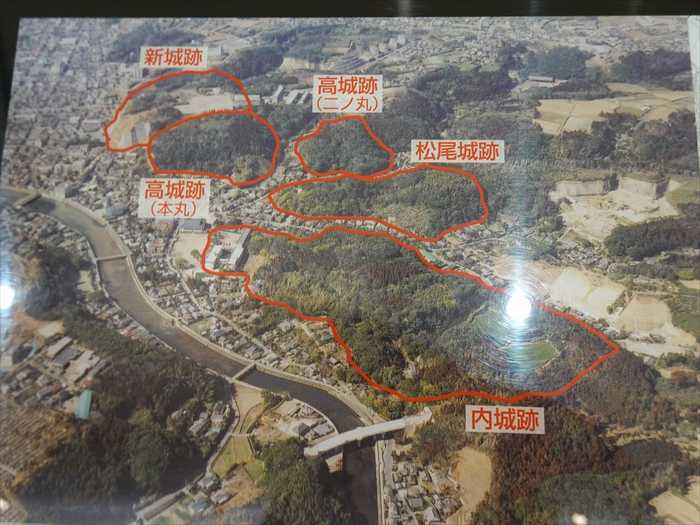

現在の航空写真と各城の位置図。

前方に見える小高い山が志布志城(松尾城)跡であろう。

車に戻り「続日本百名城」のスタンプの置き場の「志布志市埋蔵文化財センター」に

向かって進む。

坂を上って行くと、右手にあったのが志布志城跡(松尾城)入口。

県道63号線から国道220号に出て右折して進む。

そして「志布志市埋蔵文化財センター」に到着。

鹿児島県志布志市志布志町安楽41−6。

館内の1Fには内城の復元模型や発掘調査で出土した遺物が展示されていた。

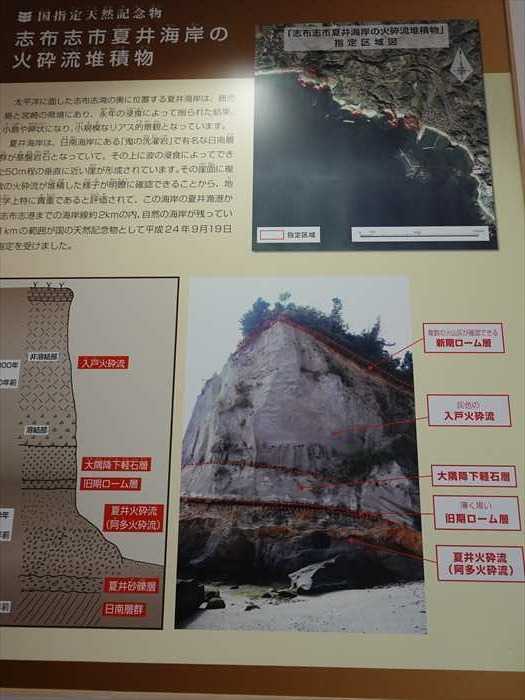

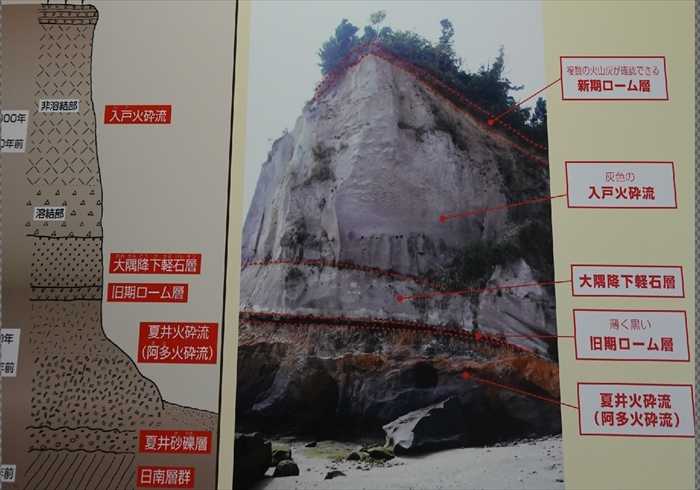

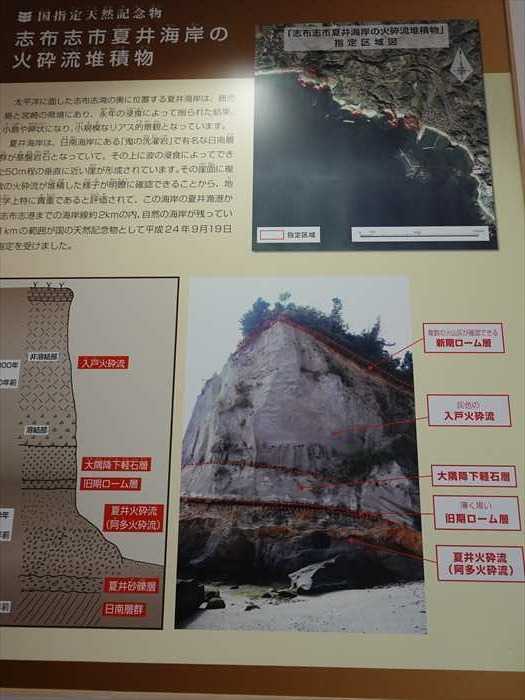

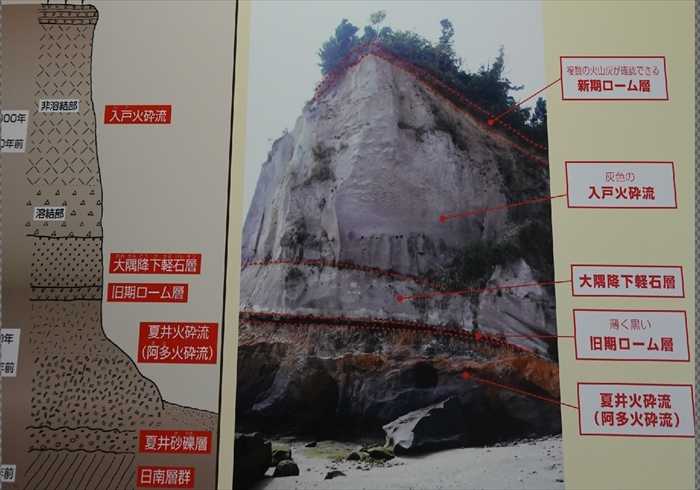

「国指定天然記念物

志布志市夏井海岸の火砕流堆積物

太平洋に面した志布志湾の奥に位置する夏井海岸は、鹿児島県・宮崎県境にあり、50m程の垂直に

近い崖が、永年の侵食によって削られ小島や岬状になり、小規模なリアス的景観となっています。

夏井海岸は、日南海岸にある『鬼の洗濯岩』で有名な日南層群が基礎岩石となっていて、その上に

複数の火砕流(入戸火砕流・夏井(阿多)火砕流・阿多島浜火砕流)が堆積した様子が明瞭に

確認できることから、地質学上特に貴重であると評価されて、この海岸の夏井漁港から志布志港

までの海岸線約2Kmの内、自然の海岸が残っている1Kmの範囲を国の天然記念物として

平成24年9月19日に指定をうけました。」。

複数の火砕流(入戸火砕流・夏井(阿多)火砕流・阿多島浜火砕流)が堆積した様子が明瞭に

確認できる と。

「倉園B遺跡 49号集石(集石炉)

倉園B遺跡は志布志町内之倉にある縄文時代早期前半、今から約900万年前の遺跡です。

昭和58年(1983年)に畑地の整備に伴い発掘調査が行われ、その結果4軒の竪穴建物跡と60基の

集石、そして10基の連穴土抗が見つかりました。

集石とは、たくさん集めた石を焼いて加熱し、その中に肉などの食物を葉で包んだものを入れ、

その上から焼石や土をかぶせて、蒸し焼きにする調理施設と考えられています。

連穴土抗とは、大小2つの穴をトンネルでつなぎ、大きな穴で火を焚いて、小さな穴に肉などの

食物をつるして煙でいぶし、燻製を作る調理施設と考えられています。

連穴土抗を使った調理では、鶏肉まるごと一羽の場合、約5~10時間もいぶせば、完全に脂が抜け

見事な燻製になることが復元実験からわかっています。燻製や蒸し焼きという調理方法が縄文時代の

人々の食生活をより豊かにしていたと考えられます。

この49号集石は3号連穴土抗の小さな穴と連なっており・・・・調査当時、鹿児島市加栗田遺跡に

続いて県内で2例目でなおかつ・・・・・の発見でした。そのため、この貴重な49号集石は

52号集石・・・ました。そして約30年後、市埋蔵文化センター・・・・・・。」

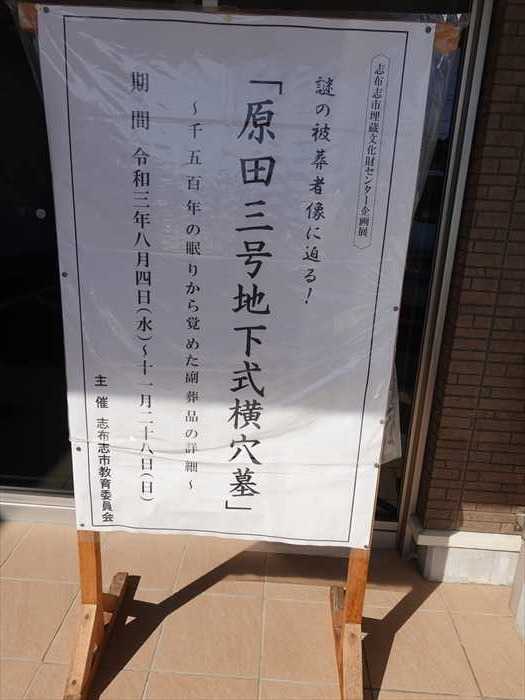

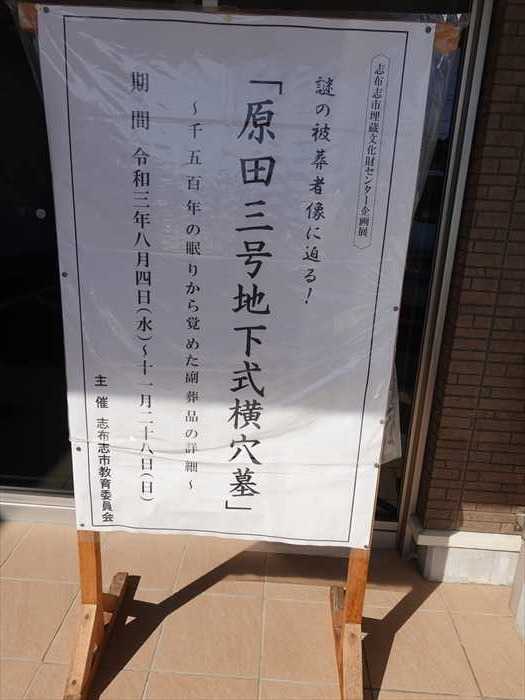

「志布志埋蔵文化センター企画展

謎の被葬者像に迫る!「原田三号地下式横穴墓」」案内。

常設展示コーナーでは、志布志市の歴史が旧石器時代から近代まで順にパネルによって

解説してあり、それぞれの時代の遺物が展示されていた。

旧石器時代~縄文時代

弥生~古墳時代。

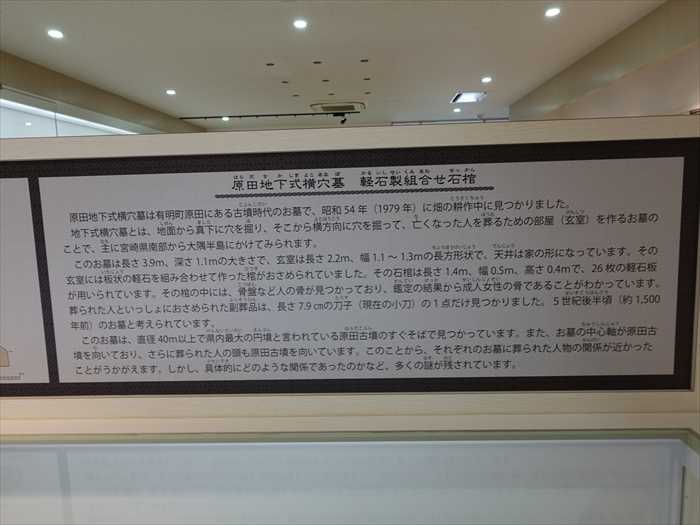

「原田地下式横穴墓 軽石製組合せ石棺」。

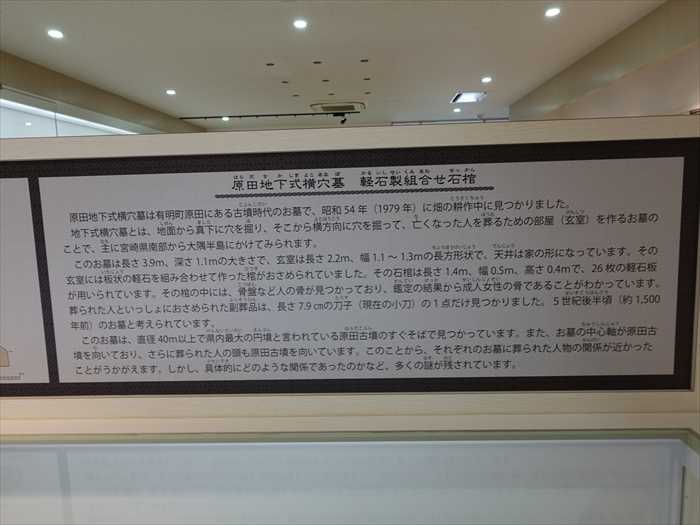

「原田地下式横穴墓 軽石製組合せ石棺

原田地下式横穴墓は有明町原田にある古墳時代のお墓で、昭和54年(1979年)に畑の耕作中に

見つかリました。

地下式横穴墓とは、地面から下に穴を掘り、そこから横方向に穴を掘って、亡くなった人を葬る

ための部屋(玄室)を作るお墓のことで、主に宮崎県南部から大隅半島にかけてみられます。

このお墓は長さ3.9m、深さ1.1mの大きさで、玄室は長さ2.2m、幅1.1 ~ 1.3mの長方形状で、

天井は家の形になっています。その玄室には板状の軽石を組み合わせて作った棺がおさめられて

いました。その石棺は長さ1.4m、幅0.5m、高さ0.4mで、26枚の軽石板が用いられています。

その棺の中には、骨盤など人の骨が見つかっており、鑑定の結果から成人女性の骨であることが

わかっています。葬られた人といっしょにおさめられた副葬品は、長さ7.9mの刀子(現在の小刀)

の1点たけ見つかりました。5世紀後半頃(約1500年前)のお墓と考えられています。

「原田地下式横穴墓実測図」。

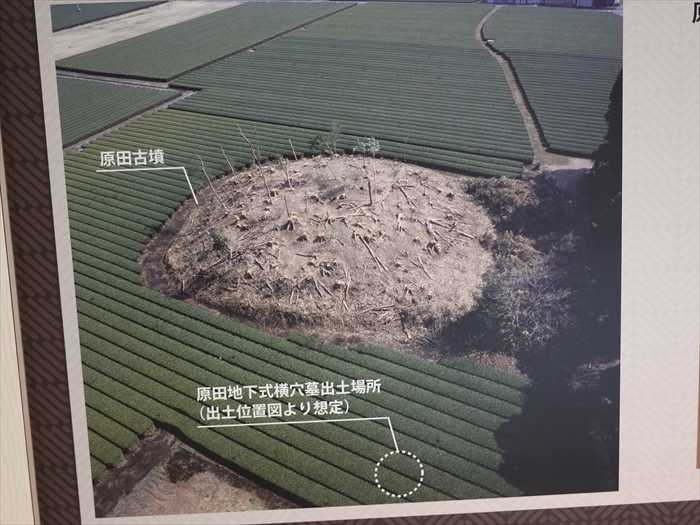

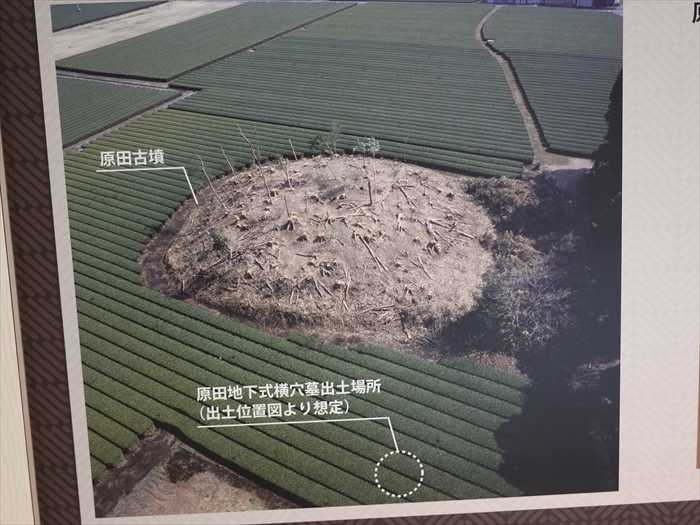

「原田地下式横穴墓出土場所」。

縦にして観る。

「原田3号地下式横穴墓出土 軽石製組合式石棺

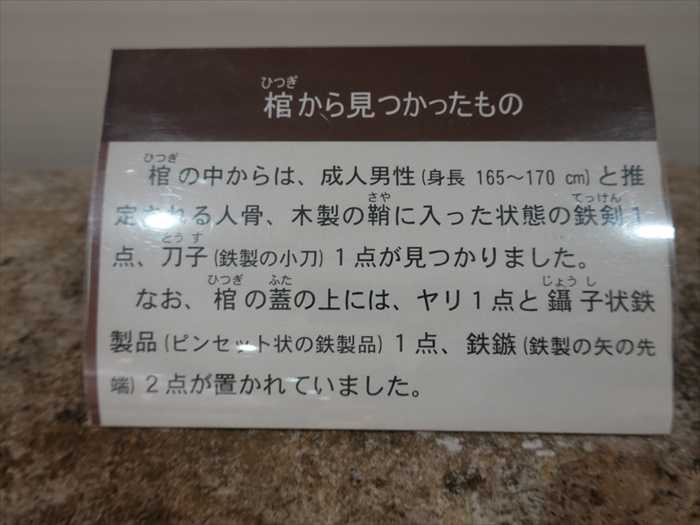

「棺から見つかったもの

「倉園B遺跡 52号集石(集石炉)」。

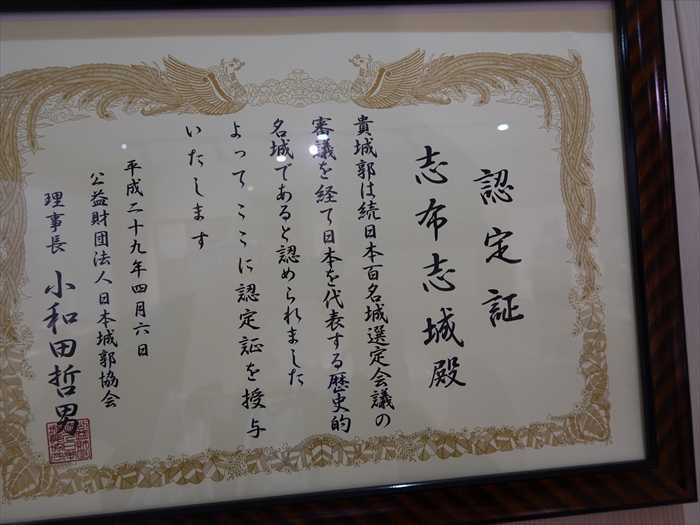

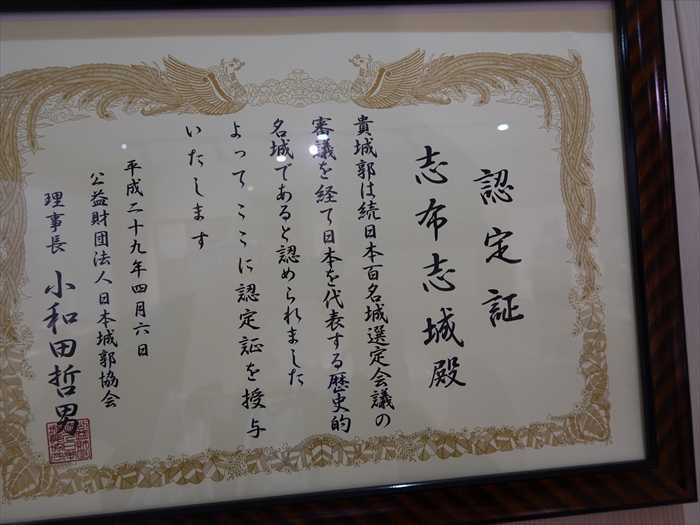

続日本100名城「認定証」。

続日本百名城「認定証 志布志城」。

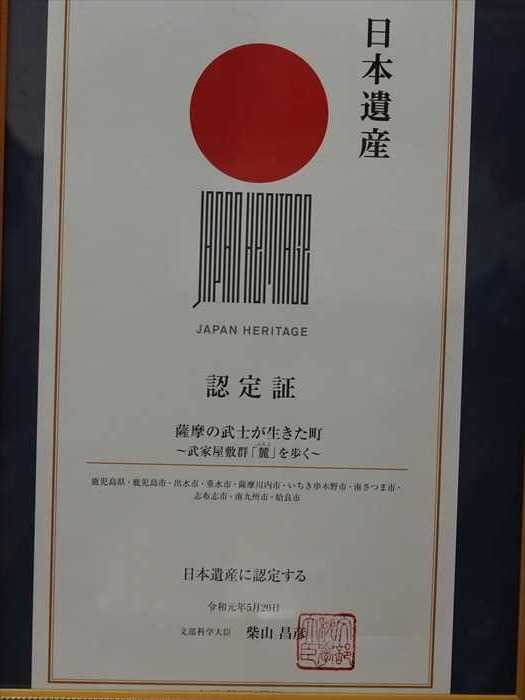

「日本遺産 認定証 薩摩の武士が生きた町 ~武家屋敷群「麓」を歩く~」。

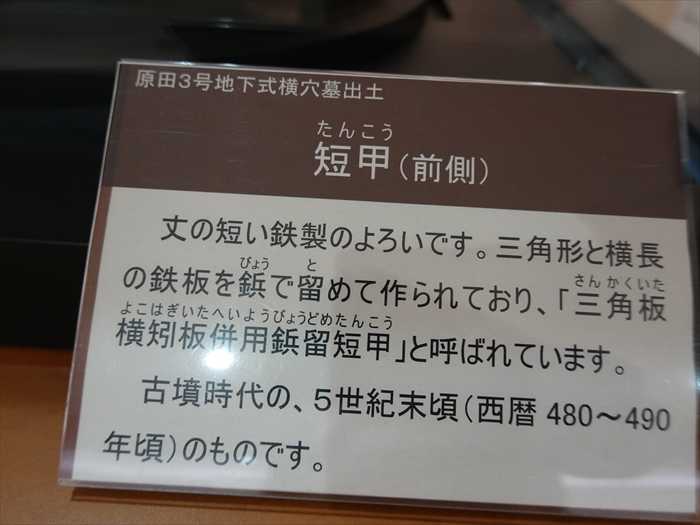

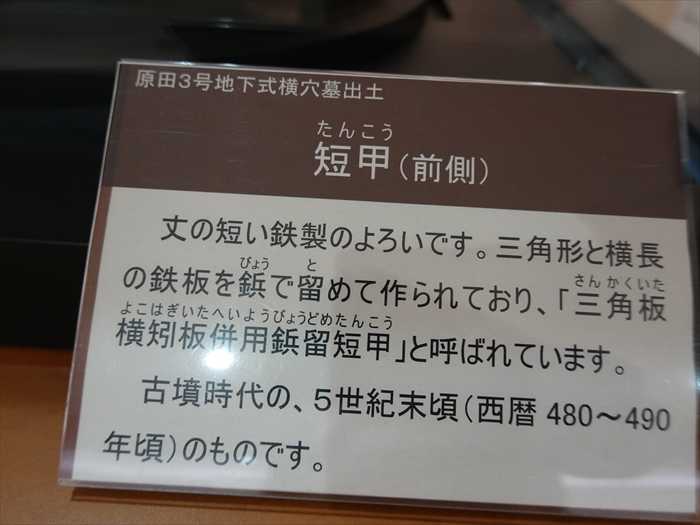

「短甲(前側)」。

「原田3号地下式横穴墓出土 短甲(前側)

「原田3号地下式横穴墓」案内パネルが並んでいた。

「原田3号地下式横穴墓出土 短甲」説明パネルが中央に。

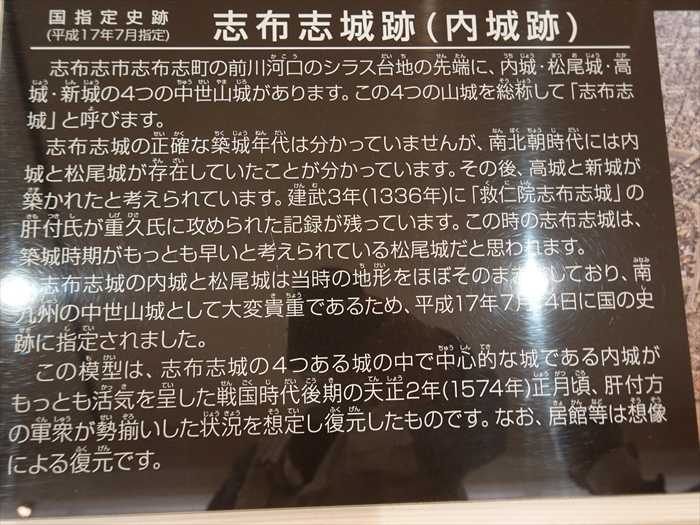

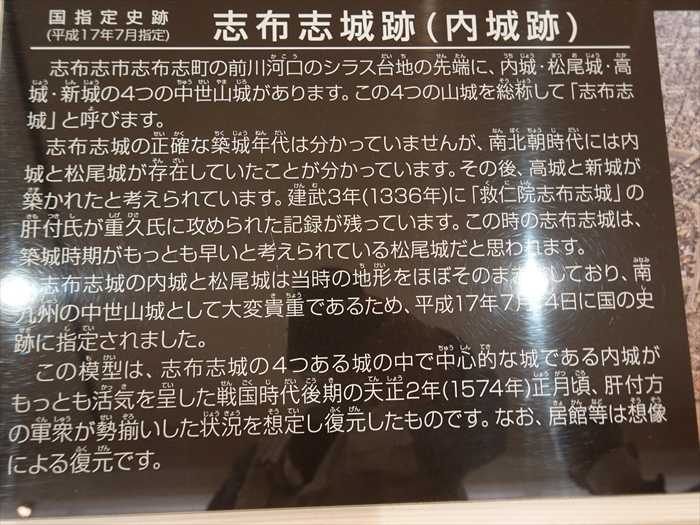

「国指定史跡 志布志城跡(内城跡)

航空写真からの4城(内城・松尾城・高城・新城)の位置図。

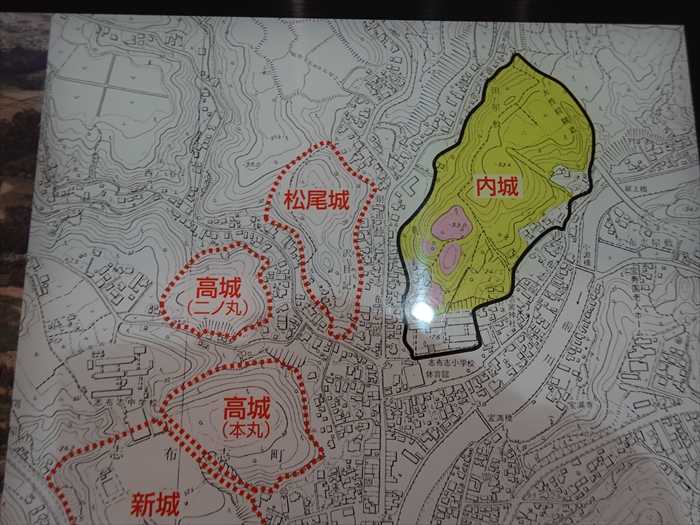

「平面位置図」。

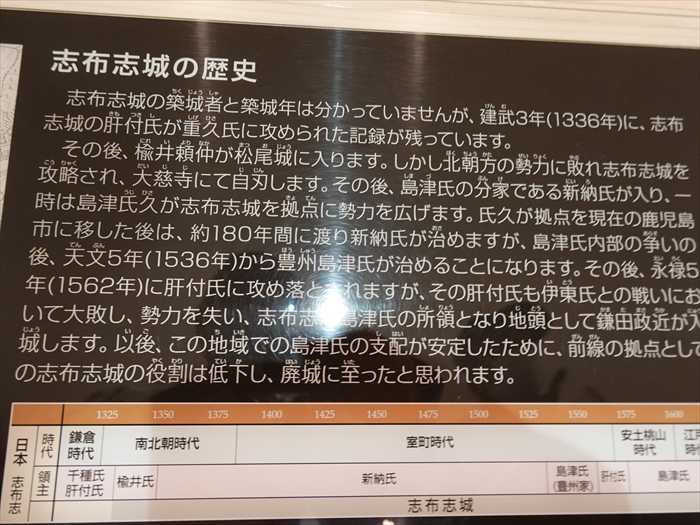

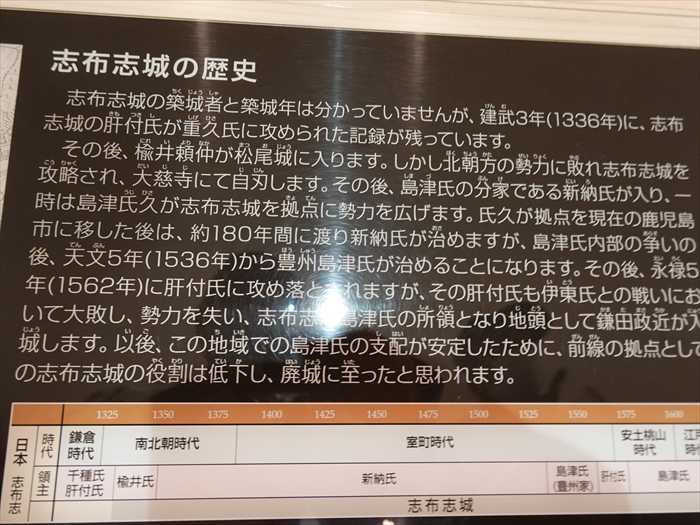

「志布志城の歴史

そして巨大で且つ精巧に出来ていて素晴らしい「志布志城のジオラマ」が

中央に展示されていた。

「志布志市主要遺跡分布図」。

続日本100名城「志布志城」のスタンプを頂きました。

そして「志布志市埋蔵文化財センター」を後にして、都城市に住む旧友の御自宅に

向かうべく「東九州道 都城志布志道路」の志布志ICに向かう。

この区間は現在は無料区間となっていた。

都城市に向かって北上する。

「金御岳IC」手前を進む。

そして横市ICで無料高速道路を下りて、県道31➡42➡46号線を進む。

42号線から「高千穂峰(たかちほのみね)」標高1,574mを見る。手前に「新燃岳」。

「霧島山」とは霧島火山群の総称で、最高峰は韓国岳だが、代表的存在の山は高千穂峰。

霧島の山々には10個の火口湖があり、大小の火口との明媚な景観が印象的。

そして都城市山田町山田にある旧友の御自宅に到着し、15年ぶり?の再会をし

30分ほど頂いた缶コーヒーを飲みながら、懐かしく立ち話で近況を語り合ったのであった。

お互いに、風貌は変わったが、声、話し方は昔のままなのであった。

彼とは現役中にエジプトを一緒に旅行したのであった。

そして旧友がお土産にと「黒木養鶏場直売店にわとり牧場 竹林鶏」に案内してくれた。

そして多くの種類の鶏肉のお土産を頂いたのであった。

店の横にあった旧山田町集落排水管マンホール蓋。

豊かに実った田んぼの中に立つ、町の"かかし"キャラクター「ゆたかちゃん」のデザイン。

ゆたかちゃんの胸には「YAMADA TOWN」と入っています。 「山田町」「集排」の文字入り。

そして再会を約束して旧友と別れて、県道420号線を宮崎市内に向けて進んだのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

志布志にこのような広大な山城が築かれたのは、この地が海上交通の要所であり、国内のみならず

アジアの各地とつながった国際的な貿易港であったからと考えられる。」

標高50m程のシラス台地の東端に内城・松尾城・高城・新城が連なっていた と。

現在の航空写真と各城の位置図。

前方に見える小高い山が志布志城(松尾城)跡であろう。

車に戻り「続日本百名城」のスタンプの置き場の「志布志市埋蔵文化財センター」に

向かって進む。

坂を上って行くと、右手にあったのが志布志城跡(松尾城)入口。

県道63号線から国道220号に出て右折して進む。

そして「志布志市埋蔵文化財センター」に到着。

鹿児島県志布志市志布志町安楽41−6。

館内の1Fには内城の復元模型や発掘調査で出土した遺物が展示されていた。

「国指定天然記念物

志布志市夏井海岸の火砕流堆積物

太平洋に面した志布志湾の奥に位置する夏井海岸は、鹿児島県・宮崎県境にあり、50m程の垂直に

近い崖が、永年の侵食によって削られ小島や岬状になり、小規模なリアス的景観となっています。

夏井海岸は、日南海岸にある『鬼の洗濯岩』で有名な日南層群が基礎岩石となっていて、その上に

複数の火砕流(入戸火砕流・夏井(阿多)火砕流・阿多島浜火砕流)が堆積した様子が明瞭に

確認できることから、地質学上特に貴重であると評価されて、この海岸の夏井漁港から志布志港

までの海岸線約2Kmの内、自然の海岸が残っている1Kmの範囲を国の天然記念物として

平成24年9月19日に指定をうけました。」。

複数の火砕流(入戸火砕流・夏井(阿多)火砕流・阿多島浜火砕流)が堆積した様子が明瞭に

確認できる と。

「倉園B遺跡 49号集石(集石炉)

倉園B遺跡は志布志町内之倉にある縄文時代早期前半、今から約900万年前の遺跡です。

昭和58年(1983年)に畑地の整備に伴い発掘調査が行われ、その結果4軒の竪穴建物跡と60基の

集石、そして10基の連穴土抗が見つかりました。

集石とは、たくさん集めた石を焼いて加熱し、その中に肉などの食物を葉で包んだものを入れ、

その上から焼石や土をかぶせて、蒸し焼きにする調理施設と考えられています。

連穴土抗とは、大小2つの穴をトンネルでつなぎ、大きな穴で火を焚いて、小さな穴に肉などの

食物をつるして煙でいぶし、燻製を作る調理施設と考えられています。

連穴土抗を使った調理では、鶏肉まるごと一羽の場合、約5~10時間もいぶせば、完全に脂が抜け

見事な燻製になることが復元実験からわかっています。燻製や蒸し焼きという調理方法が縄文時代の

人々の食生活をより豊かにしていたと考えられます。

この49号集石は3号連穴土抗の小さな穴と連なっており・・・・調査当時、鹿児島市加栗田遺跡に

続いて県内で2例目でなおかつ・・・・・の発見でした。そのため、この貴重な49号集石は

52号集石・・・ました。そして約30年後、市埋蔵文化センター・・・・・・。」

「志布志埋蔵文化センター企画展

謎の被葬者像に迫る!「原田三号地下式横穴墓」」案内。

常設展示コーナーでは、志布志市の歴史が旧石器時代から近代まで順にパネルによって

解説してあり、それぞれの時代の遺物が展示されていた。

旧石器時代~縄文時代

弥生~古墳時代。

「原田地下式横穴墓 軽石製組合せ石棺」。

「原田地下式横穴墓 軽石製組合せ石棺

原田地下式横穴墓は有明町原田にある古墳時代のお墓で、昭和54年(1979年)に畑の耕作中に

見つかリました。

地下式横穴墓とは、地面から下に穴を掘り、そこから横方向に穴を掘って、亡くなった人を葬る

ための部屋(玄室)を作るお墓のことで、主に宮崎県南部から大隅半島にかけてみられます。

このお墓は長さ3.9m、深さ1.1mの大きさで、玄室は長さ2.2m、幅1.1 ~ 1.3mの長方形状で、

天井は家の形になっています。その玄室には板状の軽石を組み合わせて作った棺がおさめられて

いました。その石棺は長さ1.4m、幅0.5m、高さ0.4mで、26枚の軽石板が用いられています。

その棺の中には、骨盤など人の骨が見つかっており、鑑定の結果から成人女性の骨であることが

わかっています。葬られた人といっしょにおさめられた副葬品は、長さ7.9mの刀子(現在の小刀)

の1点たけ見つかりました。5世紀後半頃(約1500年前)のお墓と考えられています。

このお墓は、直径40m以上で県内最大の円墳と言われている原田古墳のすぐそばで見つかって

います。また、お墓の中心軸が原田古墳を向いており、さらに葬られた人の頭も原田古墳を向いて

います。このことから、それぞれのお墓に葬られた人物の関係が近かったことがうかがえます。

しかし、具体的にどのような関係であったのかなど、多くの謎が残されています。」。

います。また、お墓の中心軸が原田古墳を向いており、さらに葬られた人の頭も原田古墳を向いて

います。このことから、それぞれのお墓に葬られた人物の関係が近かったことがうかがえます。

しかし、具体的にどのような関係であったのかなど、多くの謎が残されています。」。

「原田地下式横穴墓実測図」。

「原田地下式横穴墓出土場所」。

縦にして観る。

「原田3号地下式横穴墓出土 軽石製組合式石棺

板状に加工した軽石を組み合わせて作った棺です。古墳時代(5世紀の終わり頃)のものです。

長さは約240 cmあります。合計31枚の板状の軽石を使用しており、総重量は約240 kgです。

蓋の内側は、赤色顔料(べンガラ)が塗られています。」

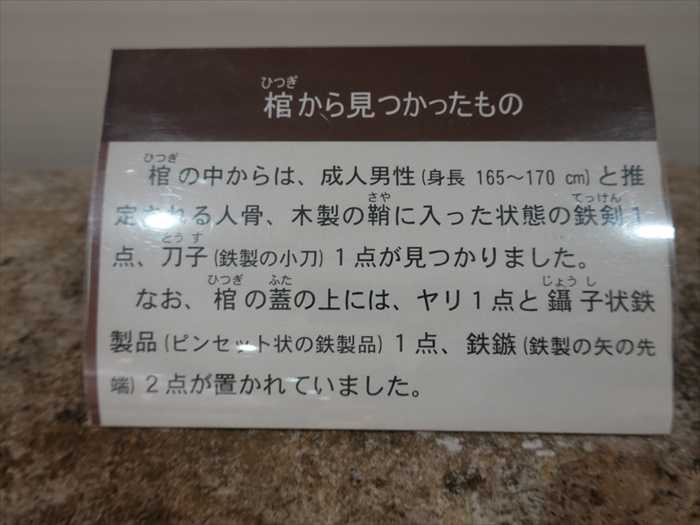

「棺から見つかったもの

棺の中からは、成人男性(身長165 ~ 170cm)と推定される人骨、木製の鞘に入った状態の

鉄剣1点、刀子(鉄製の小刀) 1点が見つかりました。

鉄剣1点、刀子(鉄製の小刀) 1点が見つかりました。

なお、棺の蓋の上には、ヤリ1点と鑷子(じょうし)状鉄製品(ビンセット状の鉄製品) 1点、

鉄鏃(鉄製の矢の先端) 2点が置かれていました。」

鉄鏃(鉄製の矢の先端) 2点が置かれていました。」

「倉園B遺跡 52号集石(集石炉)」。

続日本100名城「認定証」。

続日本百名城「認定証 志布志城」。

「日本遺産 認定証 薩摩の武士が生きた町 ~武家屋敷群「麓」を歩く~」。

「短甲(前側)」。

「原田3号地下式横穴墓出土 短甲(前側)

丈の短い鉄製のよろいです。三角形と横長の鉄板を鋲で留めて作られており、

「三角板横矧板併用鋲留短甲(さんかくいたよこはぎいたへいようびようどめたんこう)」と

呼ばれています。

「三角板横矧板併用鋲留短甲(さんかくいたよこはぎいたへいようびようどめたんこう)」と

呼ばれています。

古墳時代の、5世紀末頃(西暦480 ~ 490年頃)のものです。」

「原田3号地下式横穴墓」案内パネルが並んでいた。

「原田3号地下式横穴墓出土 短甲」説明パネルが中央に。

「国指定史跡 志布志城跡(内城跡)

志布志市志布志町の前川河口のシラス台地の先端に、内城・松尾城・高城・新城の4つの

中世山城があります。この4つの山城を総称して「志布志城」と呼びます。

中世山城があります。この4つの山城を総称して「志布志城」と呼びます。

志布志城の正確な築城年代は分かっていませんが、南北朝時代には内城と松尾城が存在していた

ことが分かっています。その後、高城と新城が築かれたと考えられています。建武3年(1336年)に

「救仁院(くにいん)志布志城」の肝付氏が重久氏に攻められた記録が残っています。この時の

志布志城は、築城時期がもっとも早いと考えられている松尾城だと思われます。

ことが分かっています。その後、高城と新城が築かれたと考えられています。建武3年(1336年)に

「救仁院(くにいん)志布志城」の肝付氏が重久氏に攻められた記録が残っています。この時の

志布志城は、築城時期がもっとも早いと考えられている松尾城だと思われます。

志布志城の内城と松尾城は当時の地形をほぼそのままにしており、南九州の中世山城として大変

貴重なであるため、平成17年7月4日に国の史跡に指定されました。

貴重なであるため、平成17年7月4日に国の史跡に指定されました。

この模型は、志布志城の4つある城の中で中心的な城である内城がもっとも活気を呈した戦国時代

後期の天正2年(1574年)正月頃、肝付方の軍衆が勢揃いした状況を想定し復元したものです。

なお、居館等は想像による復元です。」

後期の天正2年(1574年)正月頃、肝付方の軍衆が勢揃いした状況を想定し復元したものです。

なお、居館等は想像による復元です。」

航空写真からの4城(内城・松尾城・高城・新城)の位置図。

「平面位置図」。

「志布志城の歴史

志布志城の築城者と築城年は分かっていませんが、建武3年(1336年)に、志布志城の肝付氏が

重久氏に攻められた記録が残っています。

重久氏に攻められた記録が残っています。

その後、楡井頼仲が松尾城に入ります。しかし北朝方の勢力に敗れ志布志城を攻略され、

大慈寺にて自刃します。その後、島津氏の分家である新納氏が入り、一時は島津氏久が志布志城を

拠点に勢力を広げます。氏久が拠点を現在の鹿児島市に移した後は、約180年間に渡り新納氏が

治めますが、島津氏内部の争いの後、天文5年(1536年)から豊州島津氏が治めることになります。

その後、永禄5年(1562年)に肝付氏に攻め落とされますが、その肝付氏も伊東氏との戦いにおいて

大敗し、勢力を失い、志布志城島津氏の所領となり地頭として鎌田政近が入城します。

以後、この地域での島津氏の支配が安定したために、前線の拠点としての志布志城の役割は低下し、

廃城に至ったと思われます。」

大慈寺にて自刃します。その後、島津氏の分家である新納氏が入り、一時は島津氏久が志布志城を

拠点に勢力を広げます。氏久が拠点を現在の鹿児島市に移した後は、約180年間に渡り新納氏が

治めますが、島津氏内部の争いの後、天文5年(1536年)から豊州島津氏が治めることになります。

その後、永禄5年(1562年)に肝付氏に攻め落とされますが、その肝付氏も伊東氏との戦いにおいて

大敗し、勢力を失い、志布志城島津氏の所領となり地頭として鎌田政近が入城します。

以後、この地域での島津氏の支配が安定したために、前線の拠点としての志布志城の役割は低下し、

廃城に至ったと思われます。」

そして巨大で且つ精巧に出来ていて素晴らしい「志布志城のジオラマ」が

中央に展示されていた。

「志布志市主要遺跡分布図」。

続日本100名城「志布志城」のスタンプを頂きました。

そして「志布志市埋蔵文化財センター」を後にして、都城市に住む旧友の御自宅に

向かうべく「東九州道 都城志布志道路」の志布志ICに向かう。

この区間は現在は無料区間となっていた。

都城市に向かって北上する。

「金御岳IC」手前を進む。

そして横市ICで無料高速道路を下りて、県道31➡42➡46号線を進む。

42号線から「高千穂峰(たかちほのみね)」標高1,574mを見る。手前に「新燃岳」。

「霧島山」とは霧島火山群の総称で、最高峰は韓国岳だが、代表的存在の山は高千穂峰。

霧島の山々には10個の火口湖があり、大小の火口との明媚な景観が印象的。

そして都城市山田町山田にある旧友の御自宅に到着し、15年ぶり?の再会をし

30分ほど頂いた缶コーヒーを飲みながら、懐かしく立ち話で近況を語り合ったのであった。

お互いに、風貌は変わったが、声、話し方は昔のままなのであった。

彼とは現役中にエジプトを一緒に旅行したのであった。

そして旧友がお土産にと「黒木養鶏場直売店にわとり牧場 竹林鶏」に案内してくれた。

そして多くの種類の鶏肉のお土産を頂いたのであった。

店の横にあった旧山田町集落排水管マンホール蓋。

豊かに実った田んぼの中に立つ、町の"かかし"キャラクター「ゆたかちゃん」のデザイン。

ゆたかちゃんの胸には「YAMADA TOWN」と入っています。 「山田町」「集排」の文字入り。

そして再会を約束して旧友と別れて、県道420号線を宮崎市内に向けて進んだのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.