PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「延岡城址」下の「北城山街区公園」駐車場に車を駐め、「延岡城址」の散策を開始する。

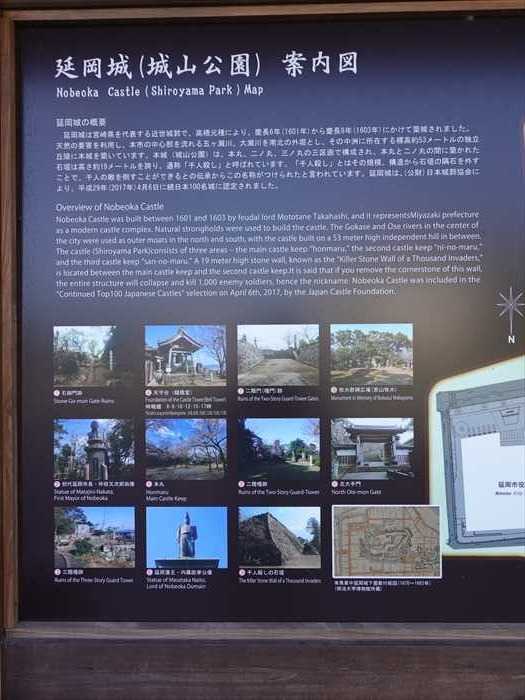

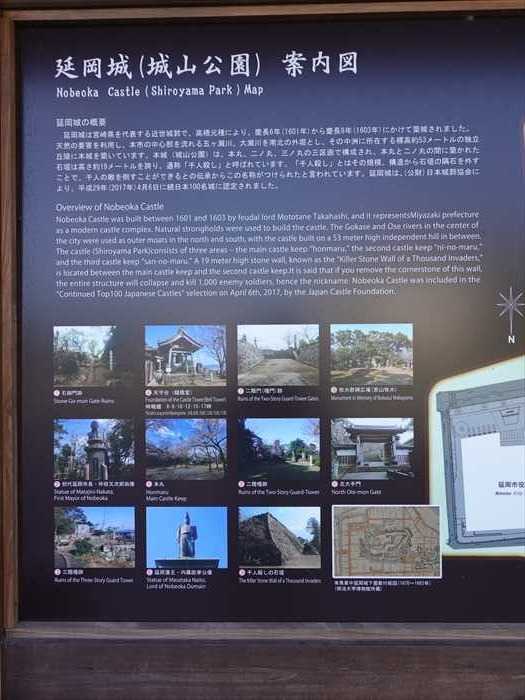

入口にあった「延岡城(城山公園)案内図」。

「延岡城(城山公園)案内図

「延岡城配置図」。

パンフレットより「城山公園のご案内」。

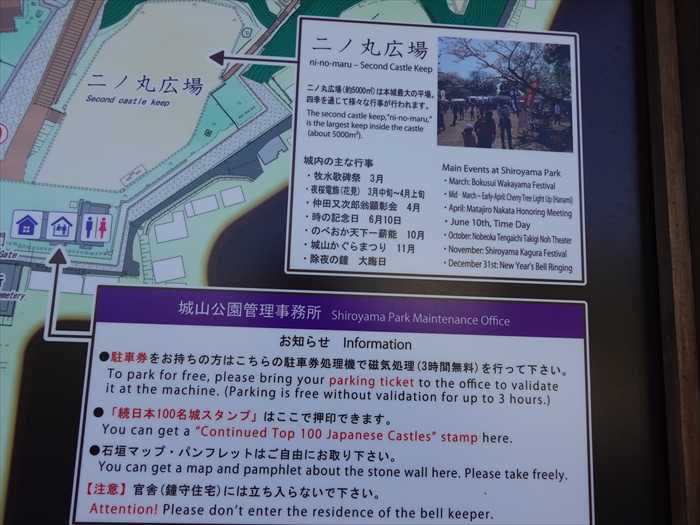

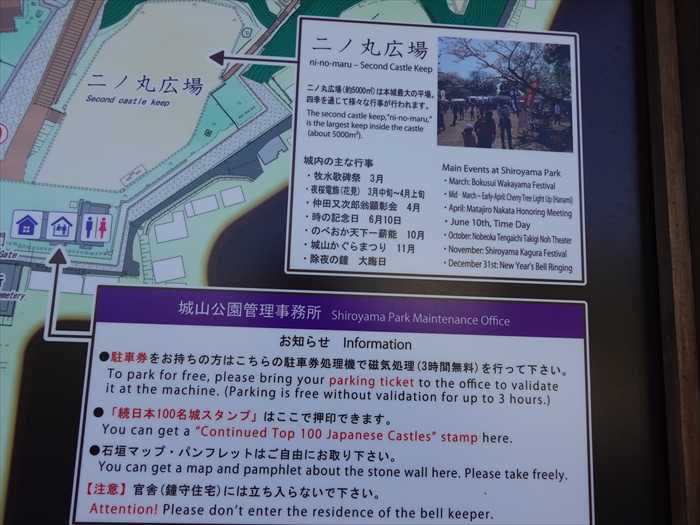

「ニノ丸広場

「市指定史跡 延岡城内堀跡」案内柱。

正面に「北大手門」が姿を現した。

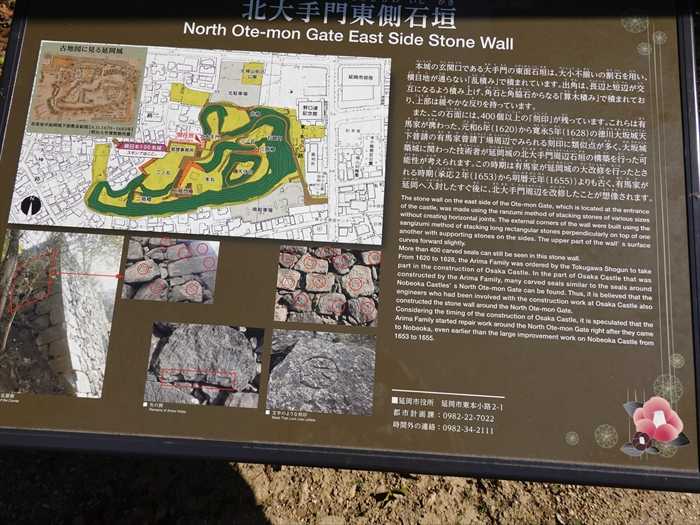

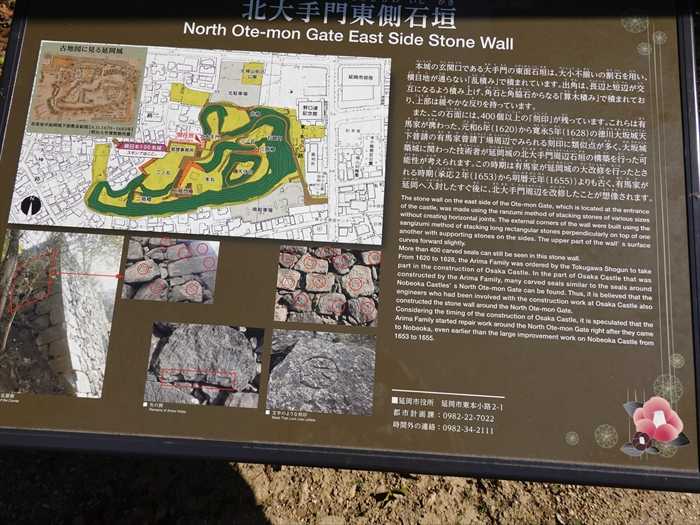

手前左側に様々な形の刻印が確認できた「北大手門東側石垣」が。

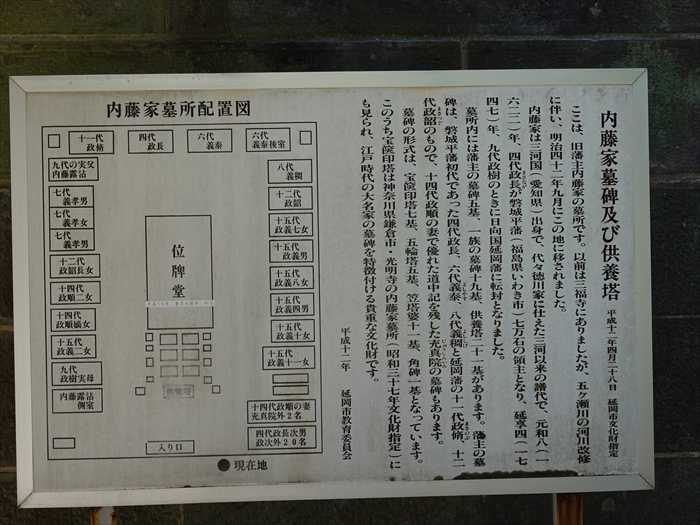

右手に「内藤家墓地」の入口門。

正面から。

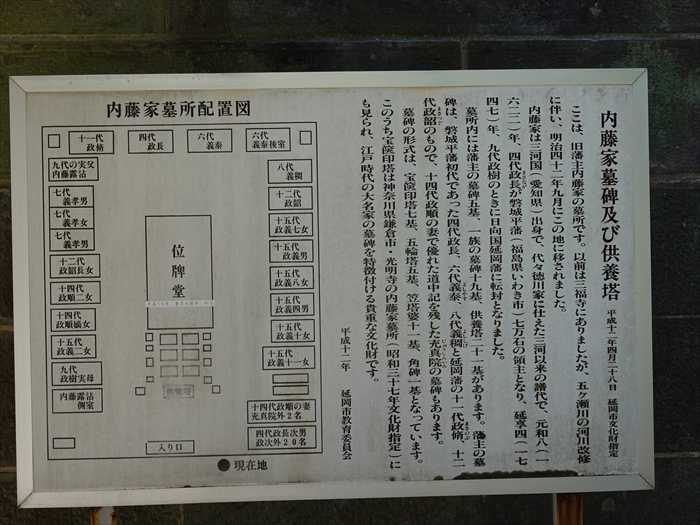

「内藤家墓碑及び供養塔

「北大手門東側石垣」の石には様々な印が刻まれていた。

「北大手門東側石垣

この石面には、400個以上の「刻印」が残っているのだと。

そして正面に「北大手門」。

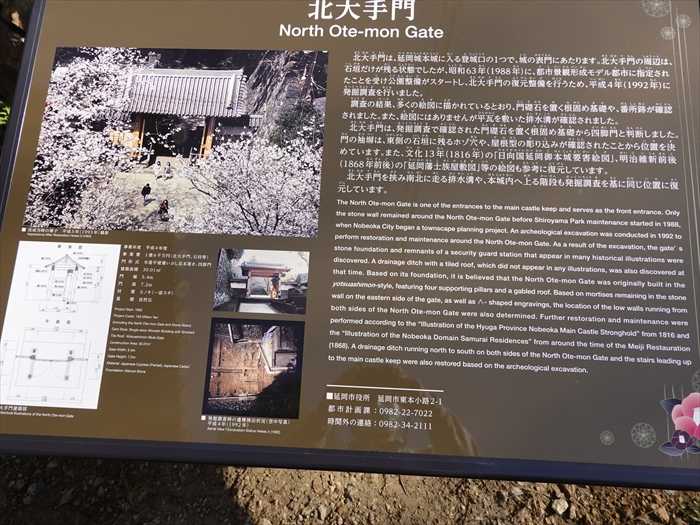

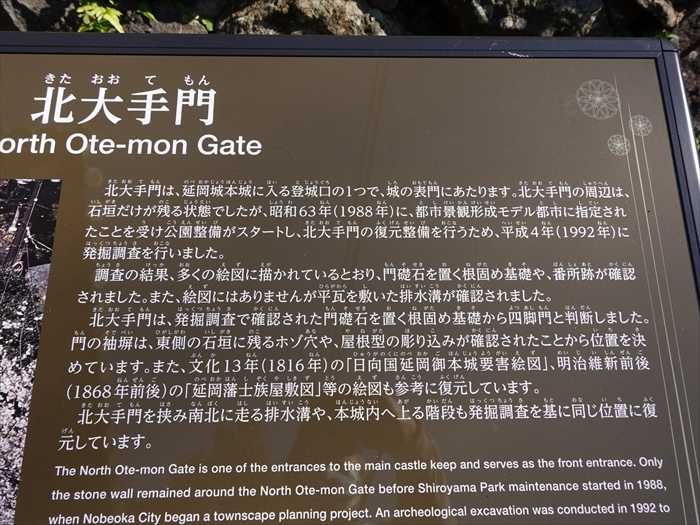

「北大手門」案内板。

「北大手門

ズームして。

手前に「延岡城 続日本100名城 平成29年4月6日」碑。

「北大手門」を潜り石段下から振り返る。

手前から延岡藩藩主・十代政修、延岡藩内藤家宗家初代政長、延岡藩内藤家宗家3代義概(義泰)、

そして義概(義泰)後室の宝篋印塔墓。

ズームして。

平成15年に東京天徳寺に移設された「位牌堂」の場所が中央に。

延岡藩内藤家宗家5代内藤義稠(よししげ)の宝篋印塔墓。

そして「延岡市 城山公園管理事務所」に向かう。

「城山公園(延岡城)」案内板。

館内の「続日本100名城」のスタンプ置き場を確認。

「続日本100名城」のスタンプをいただく。

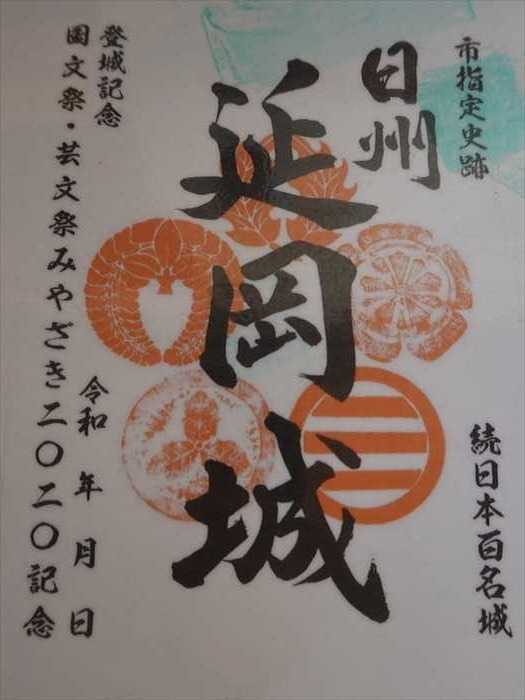

「延岡城」の「御城印」。

そして「延岡城跡 千人殺しの石垣」を見る。正面の石垣の上部は本丸になる。

この石垣を、通称、「千人殺し」と明治時代から呼ぶと。

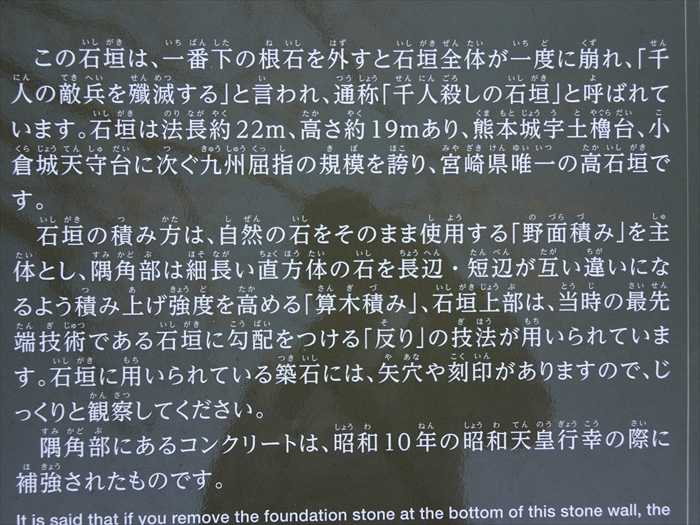

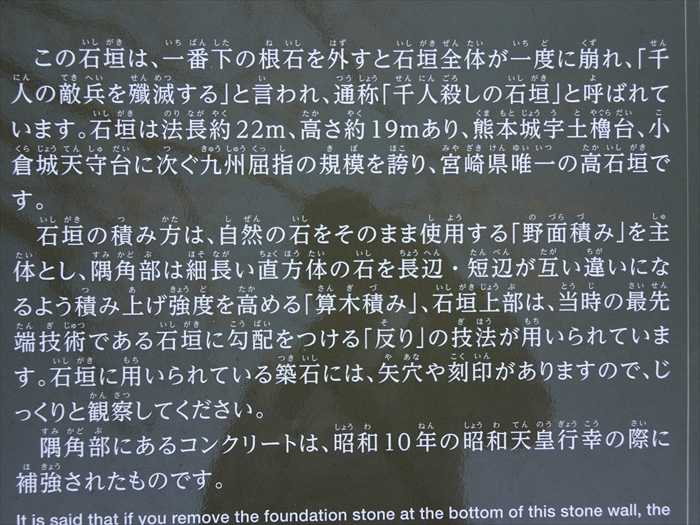

「千人殺しの石垣」案内板。

「この石垣は、一番下の根石を外すと石垣全体が一度に崩れ、「千人の敵兵を殲滅する」と

言われ、通称「千人殺しの石垣」と呼ばれています。石垣は法長約22m、高さ約19mあり、

熊本城宇土櫓台、小倉城天守台に次ぐ九州屈指の規模を誇り、宮崎県唯一の高石垣です。

「現在地」は「千人殺しの石垣」の下。

「千人殺し

「延岡城跡 石垣マップ」。

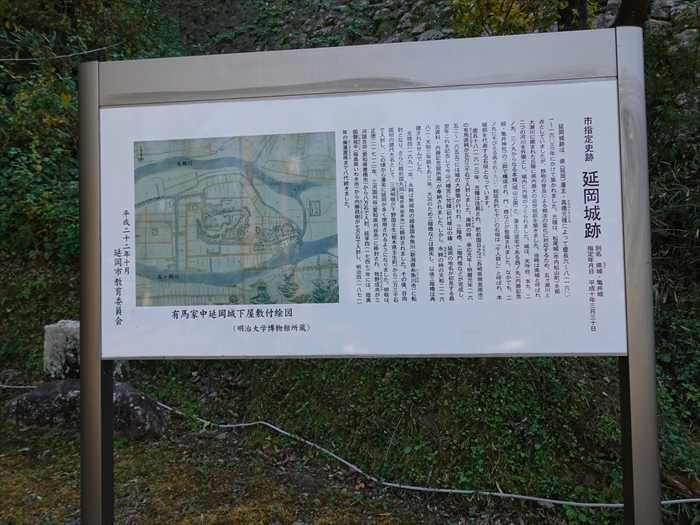

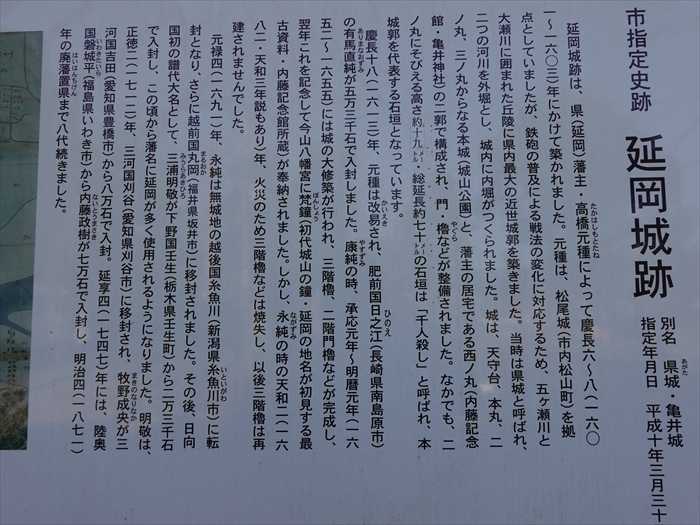

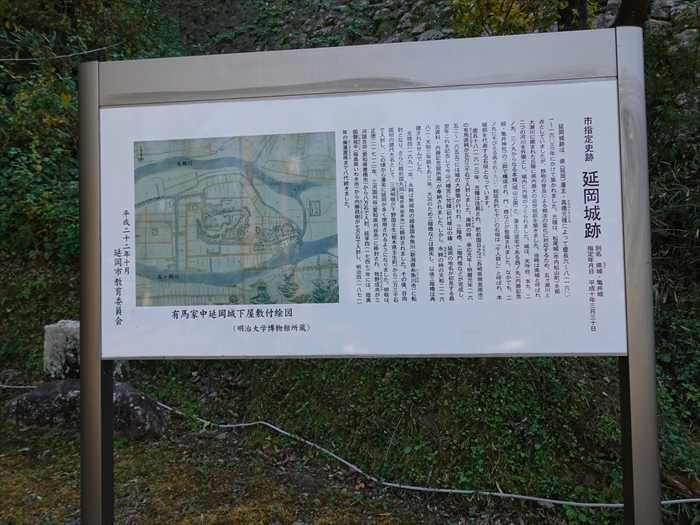

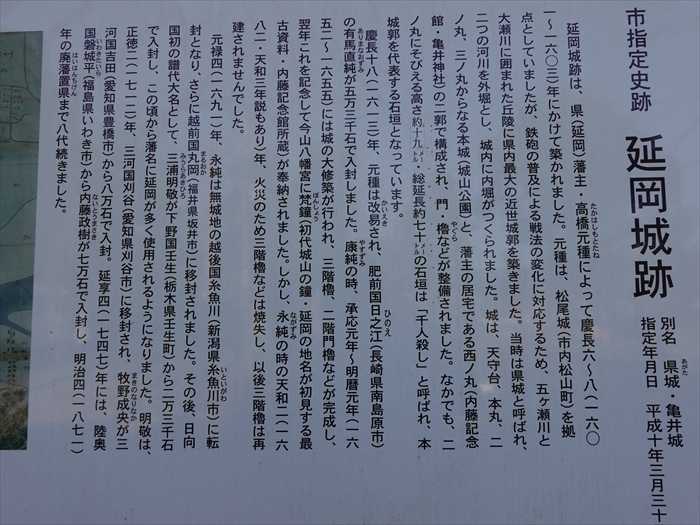

「市指定史跡 延岡城跡」案内板。

「延岡城跡は、県(延岡)藩主・高橋元種によって慶長六~八(一六〇一~一六〇三)年にかけて

築かれました。元種は、松尾城(市内松山町)を拠点としていましたが、鉄砲の普及による

戦法の変化に対応するため、五ケ瀬川と大瀬川に囲まれた丘陵に県内最大の近世城郭を

築きました。当時は県城と呼ばれ、ニつの河川を外堀とし、城内に内堀がつくられました。

城は、天守台、本丸、ニノ丸、三ノ丸からなる本城(城山公園)と、藩主の居宅である西ノ丸

(内藤記念館・亀井神社)のニ郭で構成され、門・櫓などが整備されました。なかでも、二の丸に

そびえる高さ約十九メートル、総延長約七十メートルの石垣は「千人殺し」と呼ばれ、本城郭を

代表する石垣となっています。

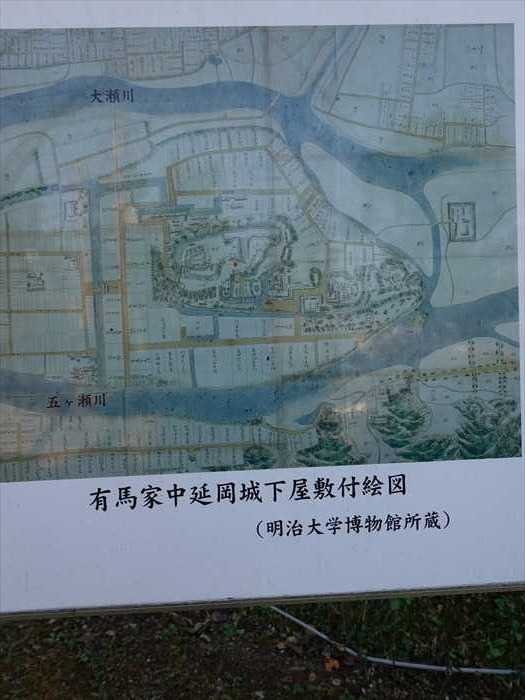

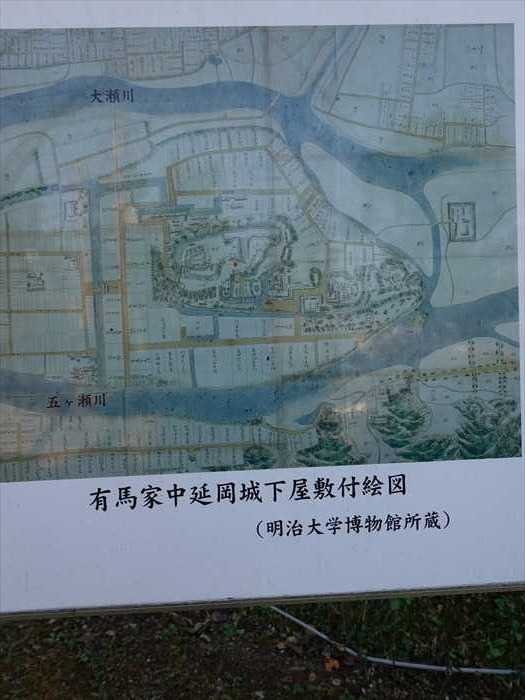

「有馬家中延岡城下屋敷付絵図」。

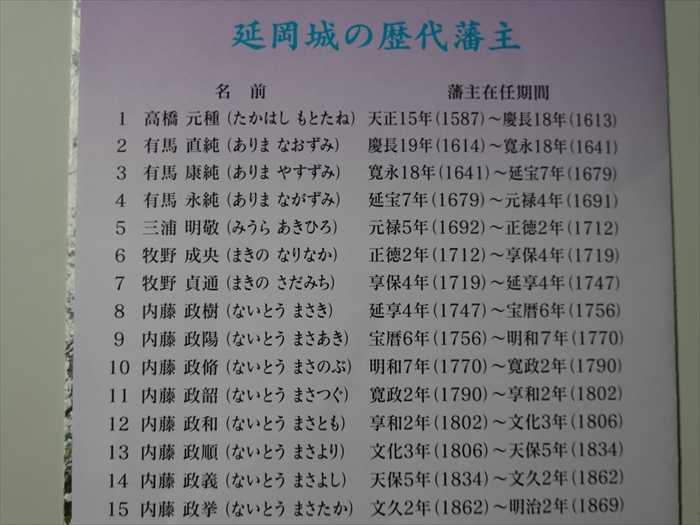

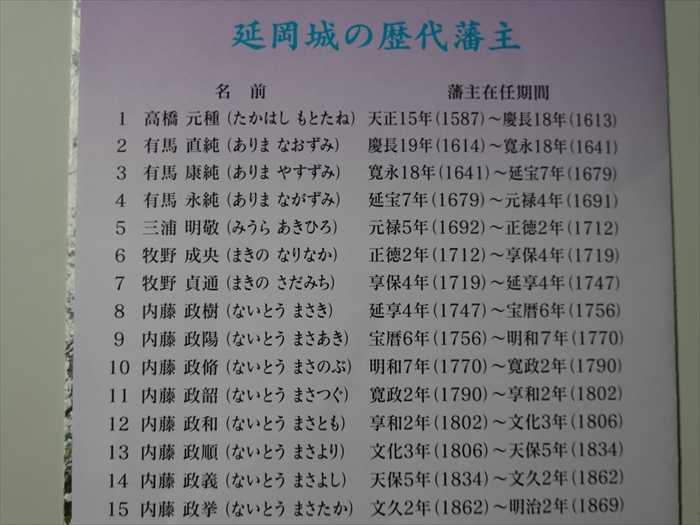

「延岡城の歴代藩主」。

「城山ヤブツバキ群について

ヤブツバキの花。

「井戸跡」案内柱。

城内に掘られた数カ所の井戸のうちの一つである。 井戸水は城を築く条件として重要なもので

籠城(ろうじょう、城に立てこもること)時の備えとしても大切なものである。 延岡史談会」と。

案内柱の側面には

「内藤家文書の「日向国延岡御本城御要害絵図」によると、ここに二ヶ所の井戸が描かれており、

発掘調査によって絵図資料と合致して確認された。ここは、元来丘陵の谷筋にあたることから

北大手門階段方向に延びる暗渠(排水路)も確認されており、井戸を確保しつつ地盤強化を図る

など、当時の技術水準の高さが窺える。」

二ヶ所の井戸。

「城山児童遊園地」碑。

「千人殺しの石垣」を見上げながら進む。

ズームして。

外側に膨らんでいる場所もあった。

「千人殺しの石垣」とその下の石段・「長坂」を腰を曲げながら上って行く旅友の姿。

二の丸から標高30mの長坂門までの10mの高度差を一気に駆け上がる坂。

傾斜角10度、距離約55mの延岡城西町の坂。

上った先が、「二階門櫓跡の枡形」を通って「本丸跡」に至るのであった。

上って来た石段を振り返る。「千人殺しの石垣」の高さは22m。

登り切ったところに(長坂)門があり、本丸を守る重要な門だったそうだ。

石段の先に「二階門(櫓門)跡の枡形」。

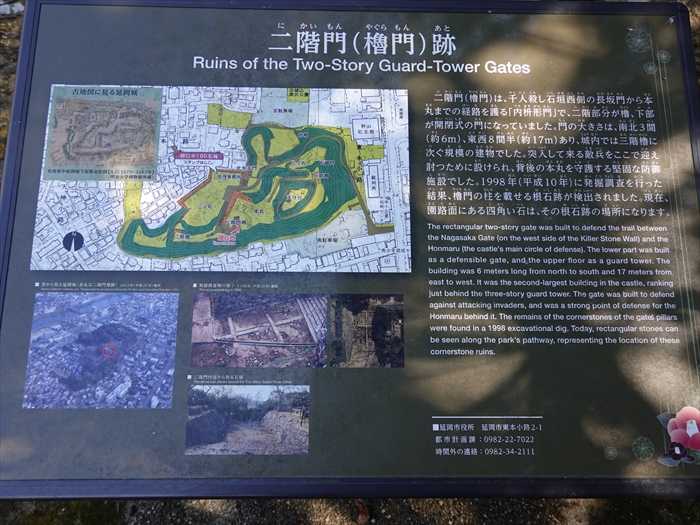

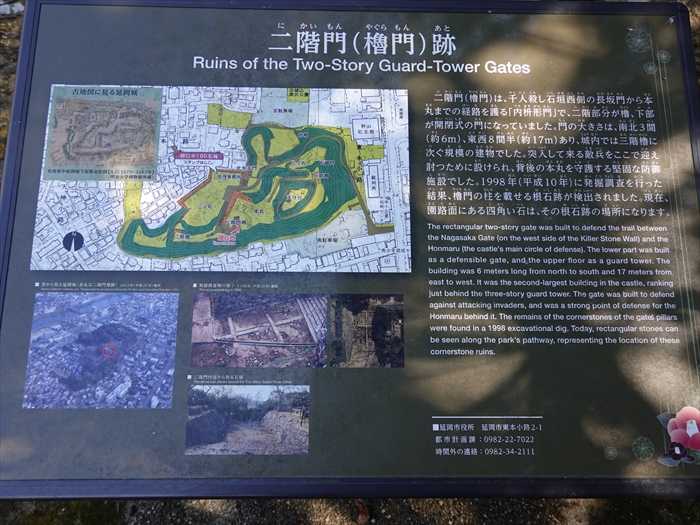

「二階門(櫓門)跡

「現在地」はここ。

・・・ つづく ・・・

入口にあった「延岡城(城山公園)案内図」。

「延岡城(城山公園)案内図

延岡城の概要

延岡城は宮崎県を代表する近世城郭で、高橋元種により、慶長6年(1601年)から慶長8年

(1603年)にかけて築城されました。

(1603年)にかけて築城されました。

天然の要害を利用し、本市の中心部を流れる五ヶ瀬川、大瀬川を南北の外堀とし、その中洲に

所在する標高約53メートルの独立丘陵に本城を築いています。本城(城山公園)は、本丸、ニノ丸、

三ノ丸の三区画で構成され、本丸とニノ丸の間に築かれた石垣は高さ約19メートルを誇り、

通称「千人殺し」と呼ばれています。「千人殺し」とはその規模、構造から石垣の隅石を外す

所在する標高約53メートルの独立丘陵に本城を築いています。本城(城山公園)は、本丸、ニノ丸、

三ノ丸の三区画で構成され、本丸とニノ丸の間に築かれた石垣は高さ約19メートルを誇り、

通称「千人殺し」と呼ばれています。「千人殺し」とはその規模、構造から石垣の隅石を外す

ことで、千人の敵を倒すことができるとの伝承からこの名称がつけられたと言われています。

延岡城は、(公財)日本城郭協会により、平成29年( 2017年) 4月6日に続日本100名城に

認定されました。」

延岡城は、(公財)日本城郭協会により、平成29年( 2017年) 4月6日に続日本100名城に

認定されました。」

「延岡城配置図」。

パンフレットより「城山公園のご案内」。

「ニノ丸広場

ニノ丸広場(約5000m2)は本城最大の平場。

四季を通じて様々な行事が行われます。城内の主な行事

・牧水歌碑祭 3月

・夜桜電飾(花見) 3月中旬~ 4月上旬

・仲田又次郎翁顕彰会 4月

・時の記念日 6月10日

・のべおか天下一薪能 10月

・城山かぐらまつり 11月

・除夜の鐘大晦日」

「市指定史跡 延岡城内堀跡」案内柱。

正面に「北大手門」が姿を現した。

手前左側に様々な形の刻印が確認できた「北大手門東側石垣」が。

右手に「内藤家墓地」の入口門。

正面から。

「内藤家墓碑及び供養塔

ここは、旧藩主内藤家の墓所です。以前は三福寺にありまし、五ケ瀬川の河川改修に伴い、

明治四十二年九月にこの地に移されました。

明治四十二年九月にこの地に移されました。

内藤家は三河国(愛知県)出身で、代々徳川家に仕えた三河以来の譜代で、元和八(一六二ニ)年、

四代政長が盤城平藩(福島県いわき市)七万石の領主となり、延享四(一七四七)年、九代政樹の

ときに日向国延岡藩に転封となりました。

墓所内には藩主の墓碑五基、一族の墓碑十九基、供養塔二十一基があります。藩主の墓碑は、

磐城平藩初代であった四代政長、六代義泰、八代義稠と延岡藩の十一代政修、十二代政韶の

四代政長が盤城平藩(福島県いわき市)七万石の領主となり、延享四(一七四七)年、九代政樹の

ときに日向国延岡藩に転封となりました。

墓所内には藩主の墓碑五基、一族の墓碑十九基、供養塔二十一基があります。藩主の墓碑は、

磐城平藩初代であった四代政長、六代義泰、八代義稠と延岡藩の十一代政修、十二代政韶の

もので、十四代政順の妻で優れた道中記を残した充真院の墓碑もあります。

墓碑の形式は、宝篋印塔七基、五輪塔五基、笠塔婆十一基、角碑一基となっています。

「北大手門東側石垣」の石には様々な印が刻まれていた。

「北大手門東側石垣

本城の玄関口である大手門の東面石垣は、大小不揃いの割石を用い、横目地が通らない

「乱積み」で積まれています。出角は、長辺と短辺が交互になるよう積み上げ、角石と角脇石

からなる「算木積み」で積まれており、上部は緩やかな反りを持っています。

「乱積み」で積まれています。出角は、長辺と短辺が交互になるよう積み上げ、角石と角脇石

からなる「算木積み」で積まれており、上部は緩やかな反りを持っています。

また、この石面には、400個以上の「刻印」が残っています。これらは有馬家が携わった、

元和6年(1620)から寛永5年(1628)の徳川大坂城天下普請の有馬家普請丁場周辺でみられる

刻印に類似点が多く、大坂城築城に関わった技術者が延岡城の北大手門周辺石垣の構築を行った

可能性が考えられます。この時期は有馬家が延岡城の大改修を行ったとされる時期(承応2年

(1653)から明暦元年(1655) )よりも古く、有馬家が延岡へ入封したすぐ後に、北大手門周辺を

改修したことが想像されます。」

元和6年(1620)から寛永5年(1628)の徳川大坂城天下普請の有馬家普請丁場周辺でみられる

刻印に類似点が多く、大坂城築城に関わった技術者が延岡城の北大手門周辺石垣の構築を行った

可能性が考えられます。この時期は有馬家が延岡城の大改修を行ったとされる時期(承応2年

(1653)から明暦元年(1655) )よりも古く、有馬家が延岡へ入封したすぐ後に、北大手門周辺を

改修したことが想像されます。」

この石面には、400個以上の「刻印」が残っているのだと。

そして正面に「北大手門」。

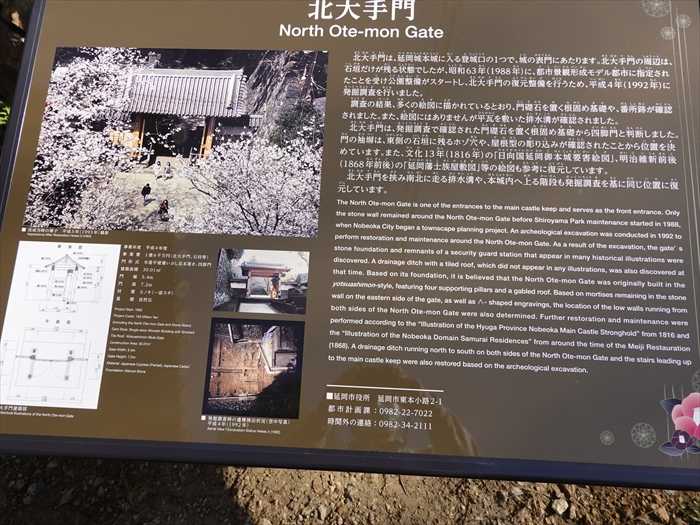

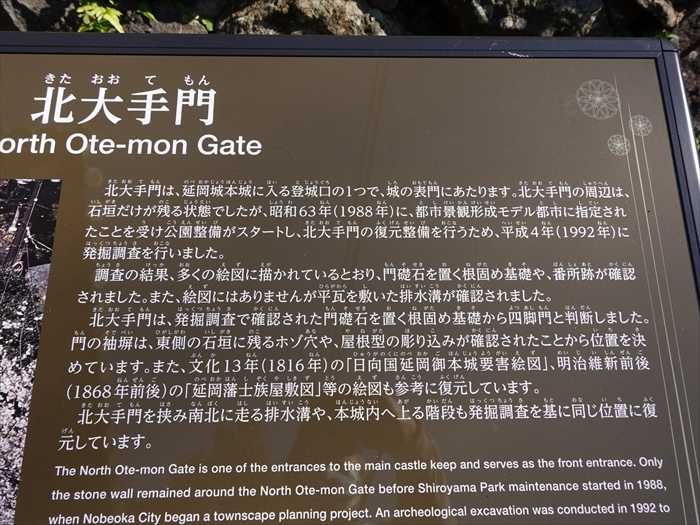

「北大手門」案内板。

「北大手門

北大手門は、延岡城本城に入る登城ロの1つで、城の表門にあたります。北大手門の周辺は、

石垣だけが残る状態でしたが、昭和63年(1988年)に、都市景観形成モデル都市に指定され

たことを受け公園整備がスタートし、北大手門の復元整備を行うため、平成4年(1992年)に

発掘調査を行いました。

調査の結果、多くの絵図に描かれているとおり、門礎石を置く根固め基礎や、番所跡が確認

されました。また、絵図にはありませんが平瓦を敷いた排水溝が確認されました。

北大手門は、発掘調査で確認された門礎石を置く根固め基礎から四脚門と判断しました。

門の袖塀は、東側の石垣に残るホゾ穴や、屋根型の彫り込みが確認されたことから位置を決

めています。また、文化13年(1816年)の「日向国延岡御本城要害絵図」、明治維新前後

(1868年前後)の「延岡藩士族屋敷図」等の絵図も参考に復元しています。

北大手門を挟み南北に走る排水溝や、本城内へ上る階段も発掘調査を基に同じ位置に復元

しています。」

しています。」

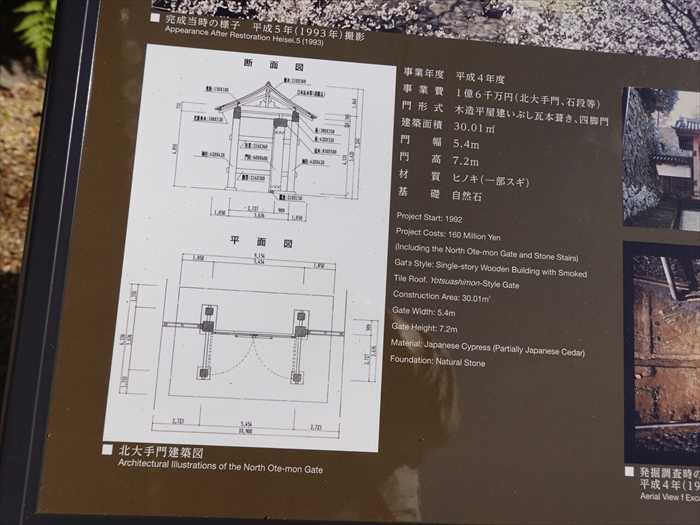

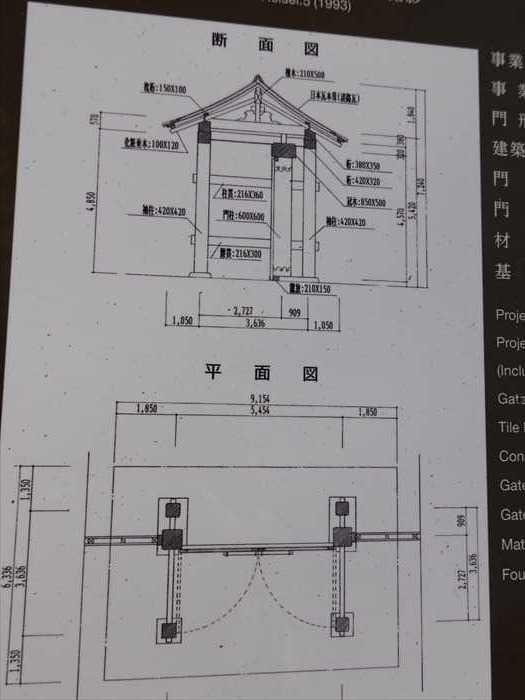

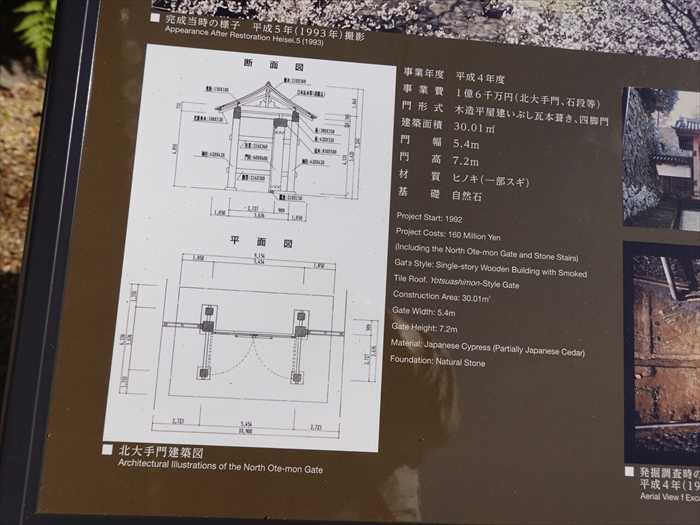

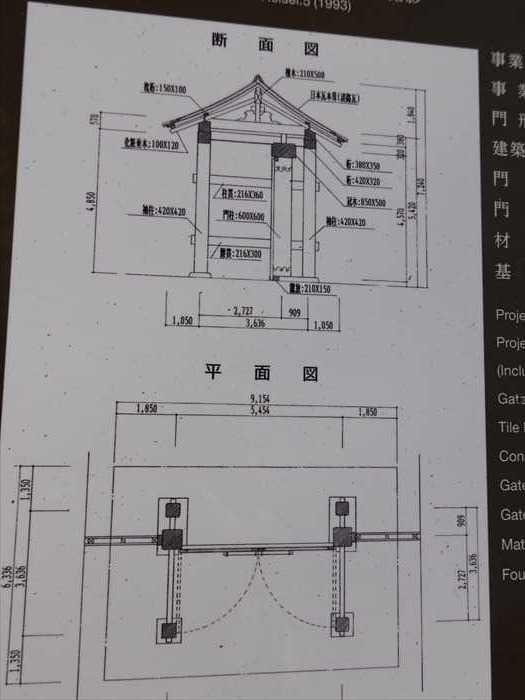

事業年度 平成4年度

事業費 1億6千万円(北大手門、石段等)

建築面積 30.01m2

門幅 5.4m

門高 7.2m

材質 ヒノキ(一部スギ)

門幅 5.4m

門高 7.2m

材質 ヒノキ(一部スギ)

基礎 自然石」

ズームして。

手前に「延岡城 続日本100名城 平成29年4月6日」碑。

「北大手門」を潜り石段下から振り返る。

「ニノ丸広場」の北側から「内藤家墓所」を見下ろす。

左手に藩主の墓碑が並んでいた。

左手に藩主の墓碑が並んでいた。

「延享4年(1747)、に内藤政樹(ないとうまさき)が陸奥磐城国平(福島県いわき市)から

7万石で入封した。明治維新に至るまでの123年間、延岡藩は内藤氏の時代となる。

その後、明治2 年(1869)に版籍奉還が行われ、内藤政挙(ないとうまさたか)が延岡藩知事に

任命された。明治4年 (1871) に廃藩置県が実施された後、明治維新後も内藤氏の時代は続き、

内藤政挙(まさたか)が延岡藩知事に任命。延岡藩 は延岡県、宮崎県を経て鹿児島県に含まれた

時期に、 明治11年(1877)の西南戦争を迎えた。

7万石で入封した。明治維新に至るまでの123年間、延岡藩は内藤氏の時代となる。

その後、明治2 年(1869)に版籍奉還が行われ、内藤政挙(ないとうまさたか)が延岡藩知事に

任命された。明治4年 (1871) に廃藩置県が実施された後、明治維新後も内藤氏の時代は続き、

内藤政挙(まさたか)が延岡藩知事に任命。延岡藩 は延岡県、宮崎県を経て鹿児島県に含まれた

時期に、 明治11年(1877)の西南戦争を迎えた。

延岡の旧藩士たちは「延岡隊」として西郷隆盛率いる薩摩軍に加わわった。 薩摩軍が熊本城の

攻略に失敗して敗退すると、延岡も陥落。海から新政府軍の艦艇が延岡城付近に艦砲射撃を

浴びせたが、すでに新政府軍が延岡を占領した後であり、新政府軍は艦砲射撃をやめさせるため、

延岡城の太鼓櫓を焼いて戦い終了の 合図とした 。

内藤氏はその後も延岡の発展のために貢献したが、昭和9年(1934)、内藤政道(まさみち)が

城山を公園用地として延岡市に寄付。内藤氏の時代が幕を閉じた。」 と。

「延岡藩」7万石 内藤家 歴代藩主。

攻略に失敗して敗退すると、延岡も陥落。海から新政府軍の艦艇が延岡城付近に艦砲射撃を

浴びせたが、すでに新政府軍が延岡を占領した後であり、新政府軍は艦砲射撃をやめさせるため、

延岡城の太鼓櫓を焼いて戦い終了の 合図とした 。

内藤氏はその後も延岡の発展のために貢献したが、昭和9年(1934)、内藤政道(まさみち)が

城山を公園用地として延岡市に寄付。内藤氏の時代が幕を閉じた。」 と。

「延岡藩」7万石 内藤家 歴代藩主。

手前から延岡藩藩主・十代政修、延岡藩内藤家宗家初代政長、延岡藩内藤家宗家3代義概(義泰)、

そして義概(義泰)後室の宝篋印塔墓。

ズームして。

平成15年に東京天徳寺に移設された「位牌堂」の場所が中央に。

延岡藩内藤家宗家5代内藤義稠(よししげ)の宝篋印塔墓。

そして「延岡市 城山公園管理事務所」に向かう。

「城山公園(延岡城)」案内板。

館内の「続日本100名城」のスタンプ置き場を確認。

「続日本100名城」のスタンプをいただく。

「延岡城」の「御城印」。

そして「延岡城跡 千人殺しの石垣」を見る。正面の石垣の上部は本丸になる。

この石垣を、通称、「千人殺し」と明治時代から呼ぶと。

「千人殺しの石垣」案内板。

「この石垣は、一番下の根石を外すと石垣全体が一度に崩れ、「千人の敵兵を殲滅する」と

言われ、通称「千人殺しの石垣」と呼ばれています。石垣は法長約22m、高さ約19mあり、

熊本城宇土櫓台、小倉城天守台に次ぐ九州屈指の規模を誇り、宮崎県唯一の高石垣です。

石垣の積み方は、自然の石をそのまま使用する「野面積み」を主体とし、隅角部は細長い

直方体の石を長辺・短辺が互い違いになるよう積み上げ強度を高める「算木積み」、石垣上部は、

当時の最先端技術である石垣に勾配をつける「反り」の技法が用いられています。石垣に用い

られている築石には、矢穴や刻印がありますので、じっくりと観察してください。

直方体の石を長辺・短辺が互い違いになるよう積み上げ強度を高める「算木積み」、石垣上部は、

当時の最先端技術である石垣に勾配をつける「反り」の技法が用いられています。石垣に用い

られている築石には、矢穴や刻印がありますので、じっくりと観察してください。

隅角部にあるコンクリートは、昭和10年の昭和天皇行幸の際に補強されたものです。」

「現在地」は「千人殺しの石垣」の下。

「千人殺し

この石垣は千人殺しと呼ばれ、攻め入った時に石垣の一部をはずすと崩れ落ち、

一度に千人を殺すと言い伝えられています。」

一度に千人を殺すと言い伝えられています。」

「延岡城跡 石垣マップ」。

「市指定史跡 延岡城跡」案内板。

「延岡城跡は、県(延岡)藩主・高橋元種によって慶長六~八(一六〇一~一六〇三)年にかけて

築かれました。元種は、松尾城(市内松山町)を拠点としていましたが、鉄砲の普及による

戦法の変化に対応するため、五ケ瀬川と大瀬川に囲まれた丘陵に県内最大の近世城郭を

築きました。当時は県城と呼ばれ、ニつの河川を外堀とし、城内に内堀がつくられました。

城は、天守台、本丸、ニノ丸、三ノ丸からなる本城(城山公園)と、藩主の居宅である西ノ丸

(内藤記念館・亀井神社)のニ郭で構成され、門・櫓などが整備されました。なかでも、二の丸に

そびえる高さ約十九メートル、総延長約七十メートルの石垣は「千人殺し」と呼ばれ、本城郭を

代表する石垣となっています。

慶長十八(一六一三)年、元種は改易され、肥前国日之江(長崎県南島原市)の有馬直純が

五万三千石で入封しました。康純の時、承応元年~明暦元年(一六五ニ~一六五五)には城の

大修築が行われ、三階櫓、ニ階門櫓などが完成し、翌年これを記念して今山八幡宮に梵鐘

(初代城山の鐘・延岡の地名が初見する最古資料・内藤記念館所蔵)が奉納されました。

しかし、永純の時の天和ニ(一六八ニ・天和三年説もあり)年、火災のため三階櫓などは焼失し、

以後三階櫓は再建されませんでした。

五万三千石で入封しました。康純の時、承応元年~明暦元年(一六五ニ~一六五五)には城の

大修築が行われ、三階櫓、ニ階門櫓などが完成し、翌年これを記念して今山八幡宮に梵鐘

(初代城山の鐘・延岡の地名が初見する最古資料・内藤記念館所蔵)が奉納されました。

しかし、永純の時の天和ニ(一六八ニ・天和三年説もあり)年、火災のため三階櫓などは焼失し、

以後三階櫓は再建されませんでした。

元禄四(一六九一)年、永純は無城地の越後国糸魚川(新潟県糸魚川市)に転封となり、さらに

越前国丸岡(福井県坂井市)に移封されました。その後、日向国初の譜代大名として、三浦明敬が

下野国壬生(栃木県壬生町)からニ万三千石で入封し、この頃から藩名に延岡が多く使用される

ようになりました。明敬は、正徳ニ(一七一ニ)年、三河国刈谷(愛知県刈谷市)に移封され、

牧野成央が三河国吉田(愛知県豊橋市)から八万石で入封。延享四(一七四七)年には、陸奥国

磐城平(福島県いわき市)から内藤政樹が七万石で入封し、明治四(一八七一)年の廃藩置県まで

八代続きました。」

越前国丸岡(福井県坂井市)に移封されました。その後、日向国初の譜代大名として、三浦明敬が

下野国壬生(栃木県壬生町)からニ万三千石で入封し、この頃から藩名に延岡が多く使用される

ようになりました。明敬は、正徳ニ(一七一ニ)年、三河国刈谷(愛知県刈谷市)に移封され、

牧野成央が三河国吉田(愛知県豊橋市)から八万石で入封。延享四(一七四七)年には、陸奥国

磐城平(福島県いわき市)から内藤政樹が七万石で入封し、明治四(一八七一)年の廃藩置県まで

八代続きました。」

「有馬家中延岡城下屋敷付絵図」。

「延岡城の歴代藩主」。

高橋元種が1601年(慶長6年)に築城を始め、1603年(慶長8年)に落成した。その後、明暦期の

有馬氏による改築を経て、明治維新までの江戸期をつうじて、縣藩(三浦明敬支配期以降は

延岡藩)の政庁となった。

有馬氏による改築を経て、明治維新までの江戸期をつうじて、縣藩(三浦明敬支配期以降は

延岡藩)の政庁となった。

しかし、高橋元種は1613年に罪人を匿ったとして改易され、その後は有馬氏・三浦氏・牧野氏と

続き、内藤氏支配で幕末を迎えた。明暦1年(1655年)の有馬康純修築時に建設された天守代用の

三階櫓は、1683年に焼失して以後再建されなかった。

続き、内藤氏支配で幕末を迎えた。明暦1年(1655年)の有馬康純修築時に建設された天守代用の

三階櫓は、1683年に焼失して以後再建されなかった。

1870年(明治3年旧暦10月)に薬園として活用することを新政府へ出願して聴許され、廃城と

なった。西ノ丸は内藤氏の私有地となるが、1881年(明治14年)に延岡市へ寄贈され、

「内藤記念館」として利用されたが太平洋戦争時の1945年(昭和20年)の空襲によって焼失した。

なった。西ノ丸は内藤氏の私有地となるが、1881年(明治14年)に延岡市へ寄贈され、

「内藤記念館」として利用されたが太平洋戦争時の1945年(昭和20年)の空襲によって焼失した。

「城山ヤブツバキ群について

ここ城山公園には数多くのヤブツバキが育っています。花は毎年十二月から三月にかけて

咲きます。

咲きます。

ヤブツバキといえば、紅色の花が普通ですが、ここでは白色から桃色、濃紅色までの色の

変化があるだけでなく、白地に紅の斑入り、絞りあるいは覆輪などの複色の花もたくさん

見られます。花の大きさも形もいろいろで又、一本の樹に枝によって違う色の花をつける

咲き分けもありなおかつ園芸価値の高い素晴らしい花もあります。

変化があるだけでなく、白地に紅の斑入り、絞りあるいは覆輪などの複色の花もたくさん

見られます。花の大きさも形もいろいろで又、一本の樹に枝によって違う色の花をつける

咲き分けもありなおかつ園芸価値の高い素晴らしい花もあります。

どの樹もれぞれ異った特徴をもち同じものがみられないことから、この『城山ヤブツバキ群』

は自生であろうと考えられ、自生でこんなに多彩な変異をみるつけて今後も新しい変異の発現が

期待されます。

この『城山ヤブツバキ群』のように、せまい範囲に集中して多彩な変異が発現している側は、

他に島根県松江城の椿谷と千葉県大原町伊能滝があるくらいで、日本三大ヤブツバキ群の

自生地の一つとして、『城山ヤブツバキ群』は、全国に誇り得る貴重な存在であります。」

期待されます。

この『城山ヤブツバキ群』のように、せまい範囲に集中して多彩な変異が発現している側は、

他に島根県松江城の椿谷と千葉県大原町伊能滝があるくらいで、日本三大ヤブツバキ群の

自生地の一つとして、『城山ヤブツバキ群』は、全国に誇り得る貴重な存在であります。」

ヤブツバキの花。

「井戸跡」案内柱。

城内に掘られた数カ所の井戸のうちの一つである。 井戸水は城を築く条件として重要なもので

籠城(ろうじょう、城に立てこもること)時の備えとしても大切なものである。 延岡史談会」と。

案内柱の側面には

「内藤家文書の「日向国延岡御本城御要害絵図」によると、ここに二ヶ所の井戸が描かれており、

発掘調査によって絵図資料と合致して確認された。ここは、元来丘陵の谷筋にあたることから

北大手門階段方向に延びる暗渠(排水路)も確認されており、井戸を確保しつつ地盤強化を図る

など、当時の技術水準の高さが窺える。」

二ヶ所の井戸。

「城山児童遊園地」碑。

「千人殺しの石垣」を見上げながら進む。

ズームして。

外側に膨らんでいる場所もあった。

「千人殺しの石垣」とその下の石段・「長坂」を腰を曲げながら上って行く旅友の姿。

二の丸から標高30mの長坂門までの10mの高度差を一気に駆け上がる坂。

傾斜角10度、距離約55mの延岡城西町の坂。

上った先が、「二階門櫓跡の枡形」を通って「本丸跡」に至るのであった。

上って来た石段を振り返る。「千人殺しの石垣」の高さは22m。

登り切ったところに(長坂)門があり、本丸を守る重要な門だったそうだ。

石段の先に「二階門(櫓門)跡の枡形」。

「二階門(櫓門)跡

二階門(櫓門)は、千人發し石垣西側の長坂門から本丸までの経路を護る「内枡形門」で、

ニ階部分が櫓、下部が開閉式の門になっていました。門の大きさは、南北3間(約6m)、

東西8間半(約17m )あり、城内では三階櫓に次ぐ規模の建物でした。突入して来る敵兵を

ここで迎え討つために設けられ、背後の本丸を守護する堅固な防御施設でした。

1998年(平成10年)に発掘調査を行った結果、櫓門の柱を載せる根石跡が検出されました。

現在、園路面にある四角い石は、その根石跡の場所になります。」

ニ階部分が櫓、下部が開閉式の門になっていました。門の大きさは、南北3間(約6m)、

東西8間半(約17m )あり、城内では三階櫓に次ぐ規模の建物でした。突入して来る敵兵を

ここで迎え討つために設けられ、背後の本丸を守護する堅固な防御施設でした。

1998年(平成10年)に発掘調査を行った結果、櫓門の柱を載せる根石跡が検出されました。

現在、園路面にある四角い石は、その根石跡の場所になります。」

「現在地」はここ。

「二階門(櫓門)跡」

「二階門櫓(にかいもんやぐら)跡地、

明治大学所蔵の内藤家絵図(元禄時代)によると、この位置に二階建の門櫓(もんやぐら)があり、

大扉(とびら)を開いて本丸へ入城した。 昭和59年3月20日建立」と。

廻り込んで、根石跡を見る。

・・・ もどる

・・・

「二階門櫓(にかいもんやぐら)跡地、

明治大学所蔵の内藤家絵図(元禄時代)によると、この位置に二階建の門櫓(もんやぐら)があり、

大扉(とびら)を開いて本丸へ入城した。 昭和59年3月20日建立」と。

廻り込んで、根石跡を見る。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.