PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「佐伯城跡」を後にして、次の目的地の「臼杵(うすき)城跡」に向かって

県道36号線・佐伯津久見線を利用して北上する。

前方には「東九州自動車道」の高架が見えた。

「東九州自動車道」は福岡県北九州市小倉南区を起点とし、大分県、宮崎県を経由し、

鹿児島県姶良市に至る、高速道路(高速自動車国道)。

前方の信号で国道217号に合流し、「臼杵市」に向かって進む。

再び前方に「東九州自動車道」の高架が現れた。

国道217号・柳原交差点を右折して進むと前方に「臼杵城」の「畳櫓」が現れた。

臼杵市稲田にある臼塚古墳の入口に立っている石甲(石で作られた武人の像)が、

親しまれてきたことから「臼杵」の地名が起こったと言われているのだと。

そして「臼杵市観光交流プラザ」前の駐車場に車を駐め散策開始。

「続日本100名城」のスタンプがここ「臼杵市観光交流プラザ」に置かれているので

まずはスタンプをGETすることとする。

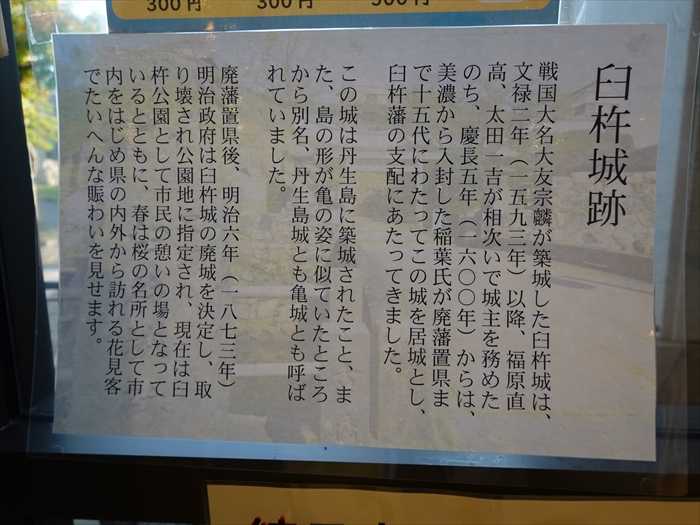

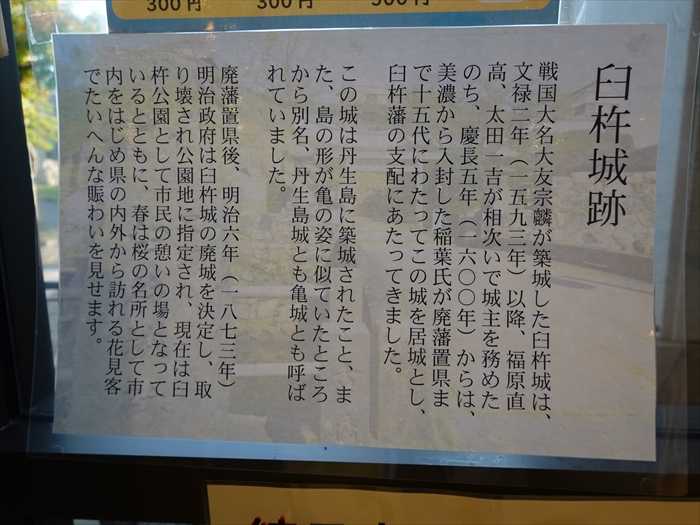

入口付近にあった「臼杵城跡」案内板。

「戦国大名大友宗麟が築城した臼杵城は、文禄二年(一五九三年)以降、福原直高、太田一吉が

相次いで城主を務めたのち、慶長五年(一六〇〇年)からは、美濃から入封した稲葉氏が廃藩置県

まで十五代にわたってこの城を居城とし、臼杵藩の支配にあたってきました。

そして同じく入口で「続日本100名城」のスタンプの置場を確認。

まずは「続日本100名城」のスタンプをGET。

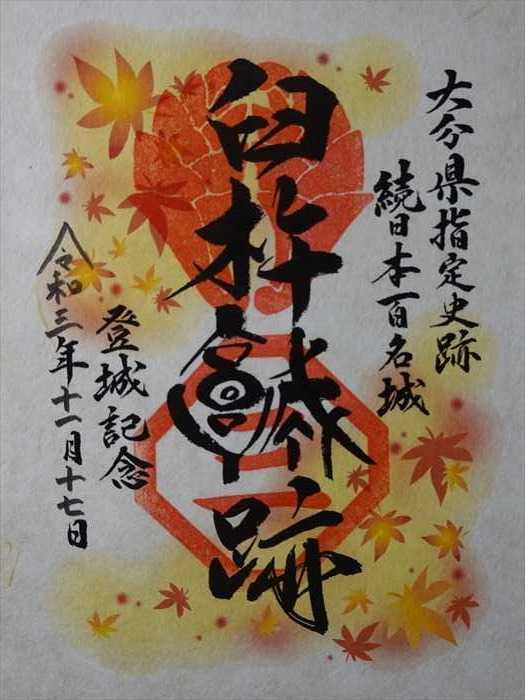

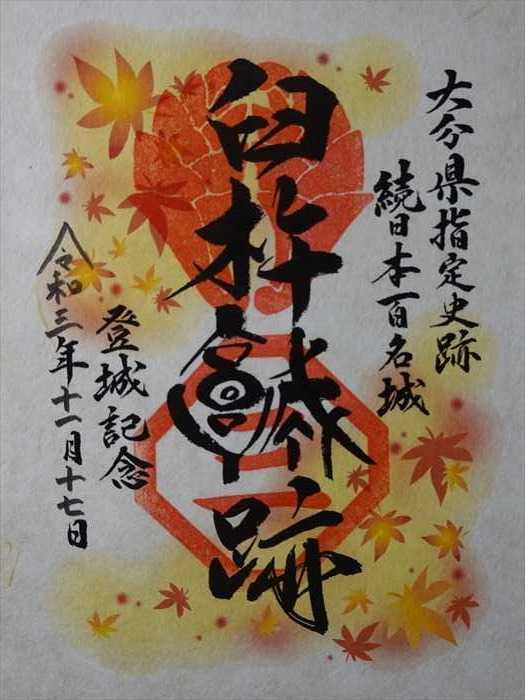

「臼杵城跡」の「御城印」。

「野津地域の見どころ」

「吉四六さん(きっちょむさん)

「吉四六さん」は野津地域で伝承されている民話の主人公。

ゆかいなとんちで知られる「吉四六さん」は実在の人物で本名を「廣田吉右衛門」といい、

江戸時代初期、現在の臼杵市野津町の庄屋で、苗字帯刀を許された由緒ある家柄でした。

吉四六話に触れることができます。

今なお人気のすたれることを知らない「吉四六さん」は、その当時から年貢のとりたてに苦しむ

庶民の味方になったり、つらく厳しい時代であっても、庶民の相談役となり持ち前のとんち・

奇才で人々の難儀を救ったといわれています。」

「二孝女

豊後臼杵藩大野群川登村(現・臼杵市野津町大字泊)から、江戸時代、旅先で病に倒れた父を

迎えに常陸国(現・茨城県)まで苦難の旅をした「つゆ」と「とき」姉妹を二孝女と言い、物語

として受け継がれています。

父・初右衛門が親鸞縁の地を巡りながら、亡き妻の供養巡礼の旅に出ますが、持病が悪化し、

常陸国のお寺で療養する事を余儀なくされます。

数年が経過し初右衛門の消息が判明し、これを聞いた「つゆ」と「とき」は居ても立っても

居られず臼杵藩の許可を得て豊後臼杵から常陸水戸の青蓮寺まで2か月近い旅の末に父と

再会を果たします。」

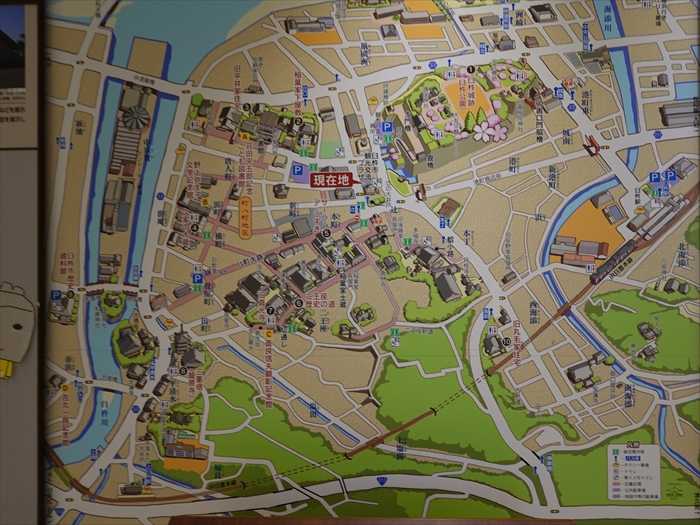

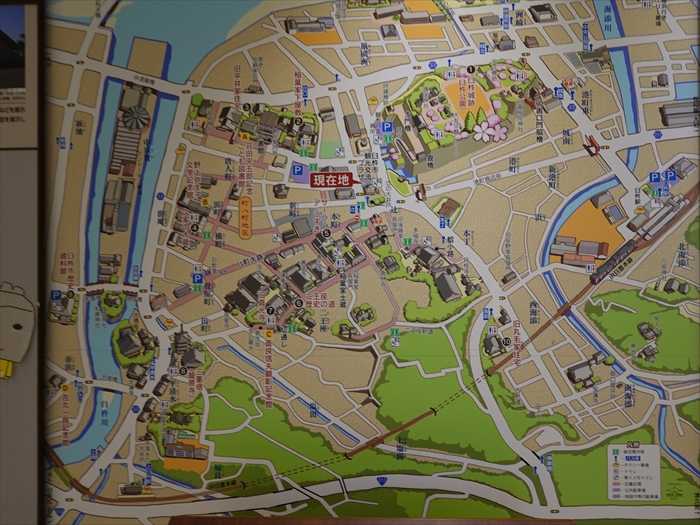

臼杵市の地図。現在地はここ。

「四季の風物詩」。

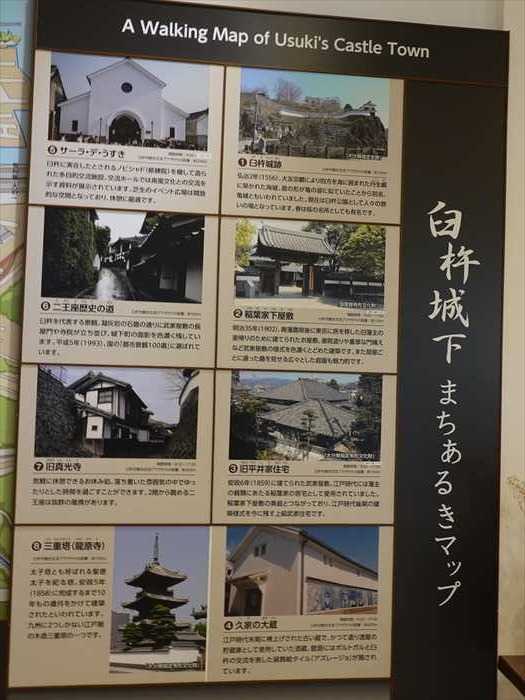

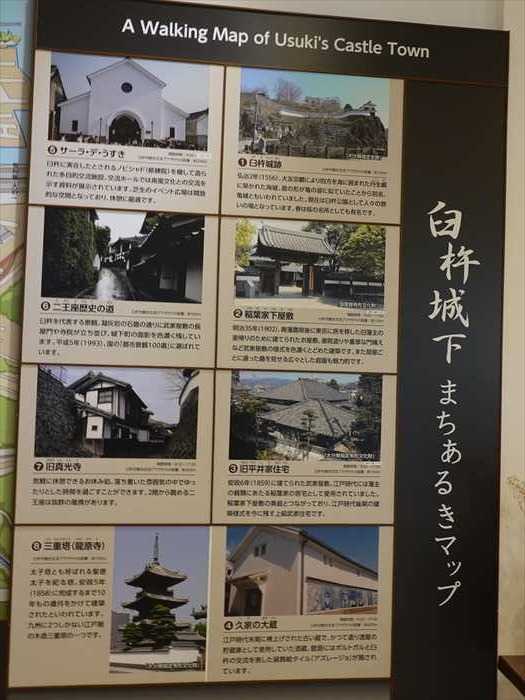

「臼杵城下まちあるきマップ」。

「臼杵紹介コーナー

戦国の時より続く城下町」

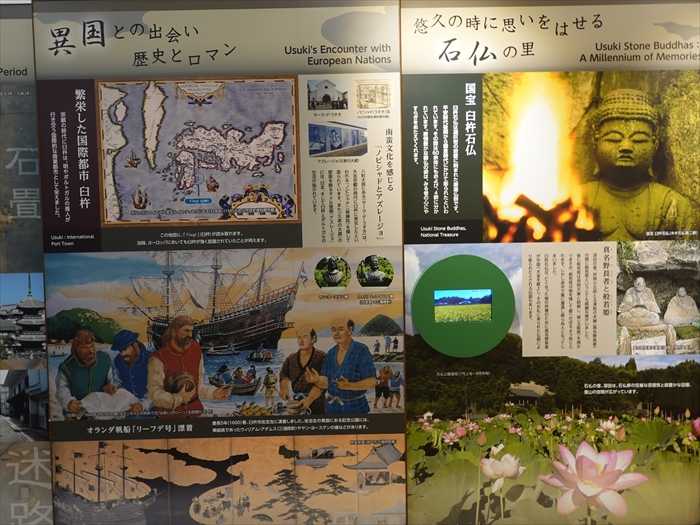

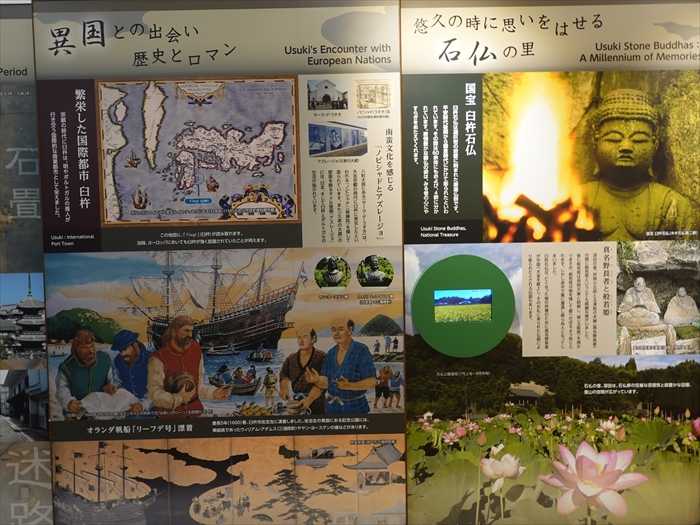

「異国との出会い 歴史とロマン」。

「繁栄した国際都市臼杵

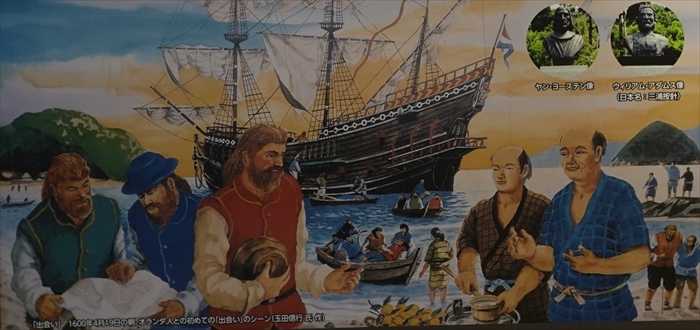

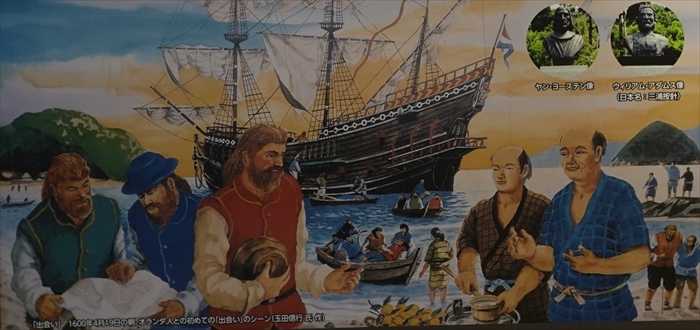

「オランダ帆船「リーフデ号」漂着

慶長5年(1600)春、臼杵市佐志生に漂着しました。佐志生の黒島にある記念公園には、

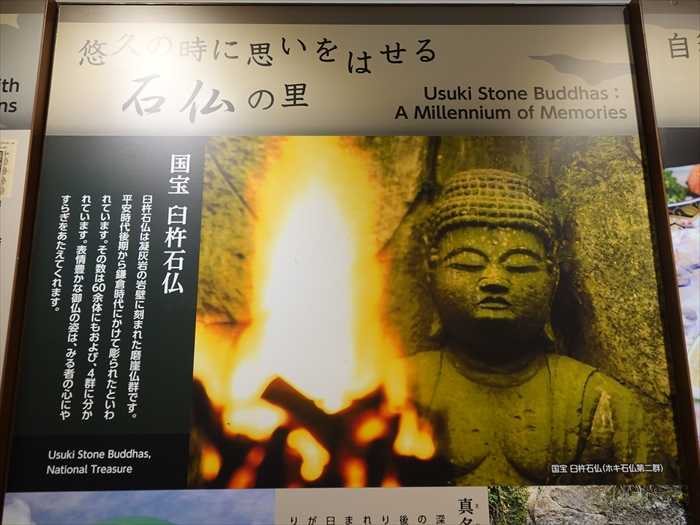

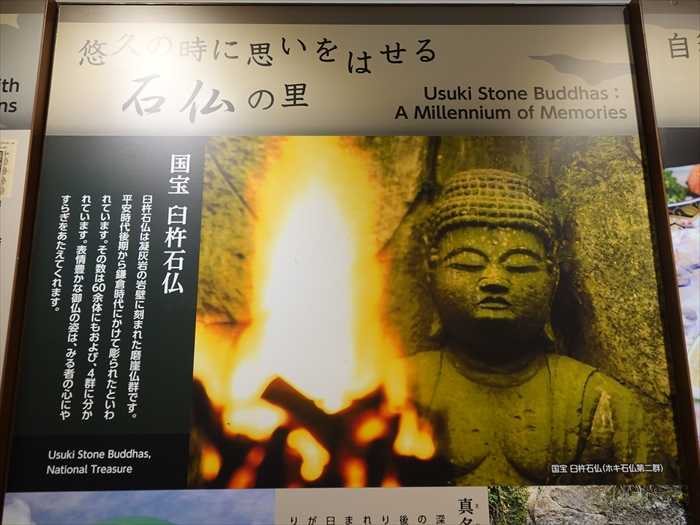

「悠久の時に思いをはせる 石仏の里

「国宝 臼杵石仏」。

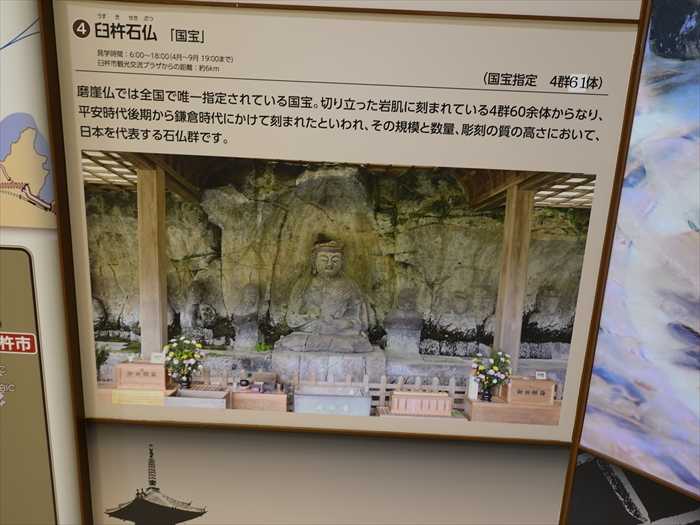

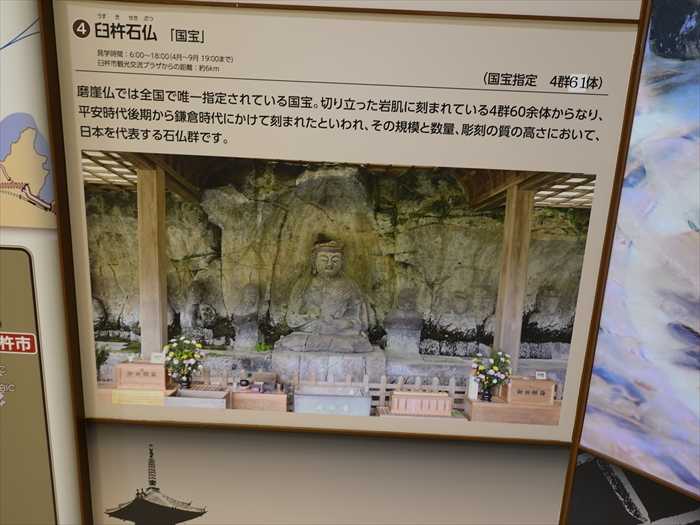

「臼杵大仏 [国宝]

「臼杵大仏」。

特産品紹介コーナー

「ふぐぐぐぐぐぐぐぐ うすき ふぐ割」

「自然と伝統がはぐくむ郷土の食

フグ、きらすまめし、カボス、黄飯」。

臼杵絵巻(年表)。

そして「現在地」。

臼杵市観光交流プラザ前にあるトラフグと子どもの像「臼杵っ子と福呼ぶ一番魚(ふぐ)」。

駐車場に戻ると右手正面に見えたのが「臼杵城」の「畳櫓」(右)と「大門櫓」(左)。

「畳櫓」をズームして。

「大門櫓」(右)と「時鐘櫓跡」(左)。

「臼杵城」の入口に到着。

「臼杵公園」碑。

「史跡 臼杵城跡」碑と「古橋口(ふるはしぐち)」碑。

内堀に架かる石橋・古橋(ふるはし)を渡る。

一対の石鳥居と木製の鳥居が前方に。「臼杵護国神社」の一の鳥居であろう。

「臼杵護国神社境内地」碑。

右手に「古橋門櫓跡」と「亭櫓跡(ていやぐら)」の櫓台があった。

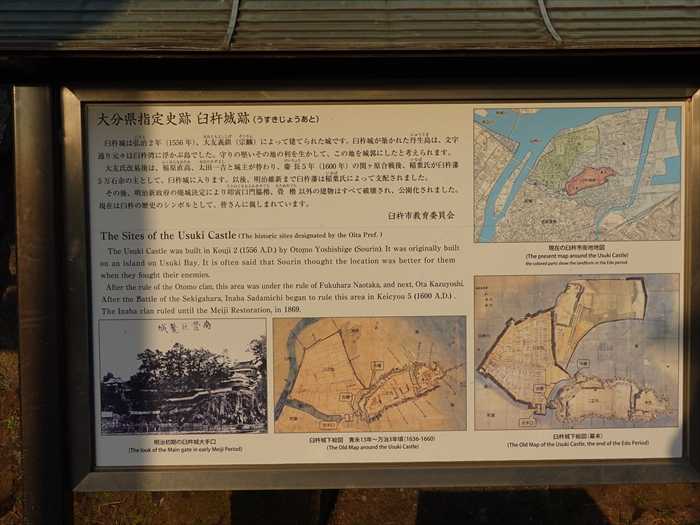

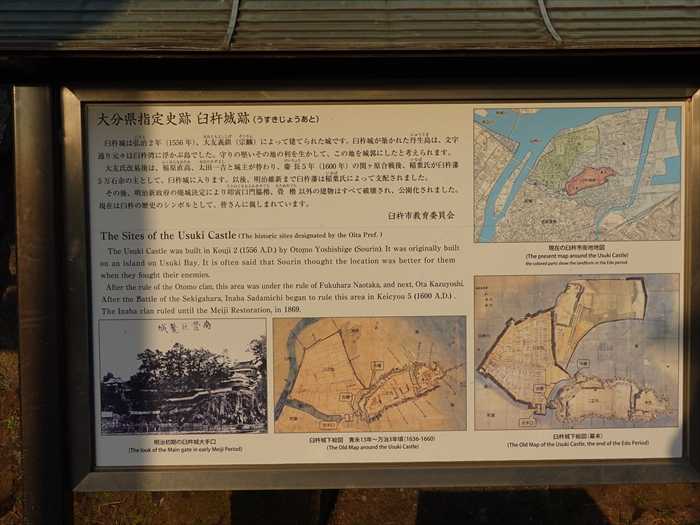

「大分県指定史跡 臼杵城跡」案内板。

「臼杵城は弘治2年(1556年)、大友義鎖(宗麟)によって建てられた城です。臼杵城が築かれた

丹生島は、文字通り元々は臼杵湾に浮かぶ島でした。守りの堅いその地の利を生かして、この地を

城郭にしたと考えられます。

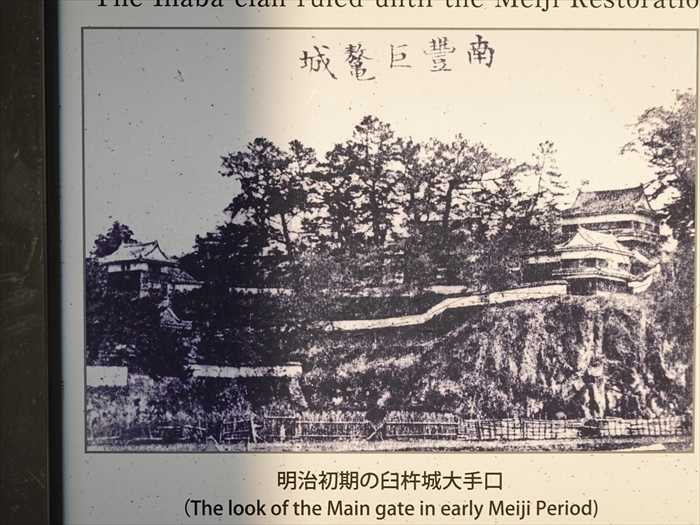

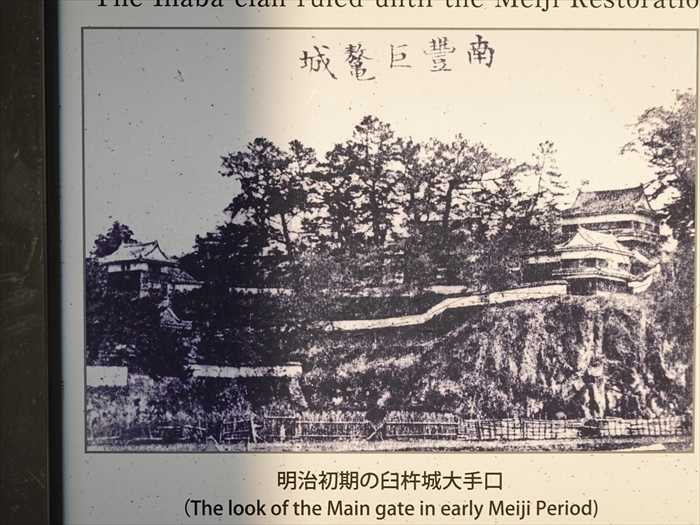

明治初期の臼杵城大手口。

現在の臼杵市街地地図。

幕末の臼杵城下絵図

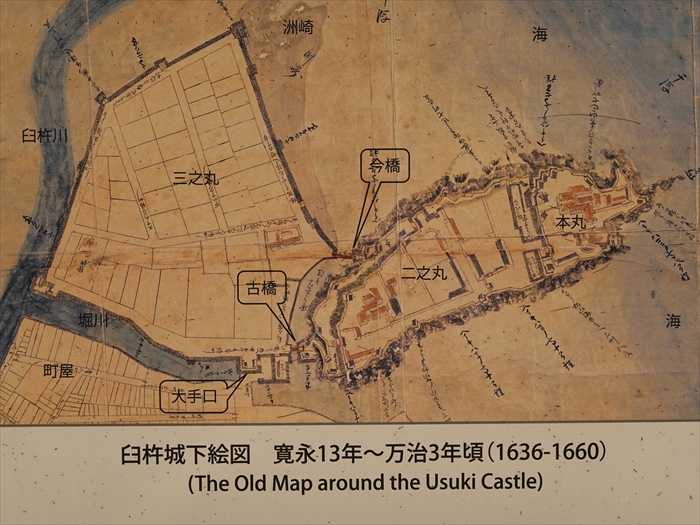

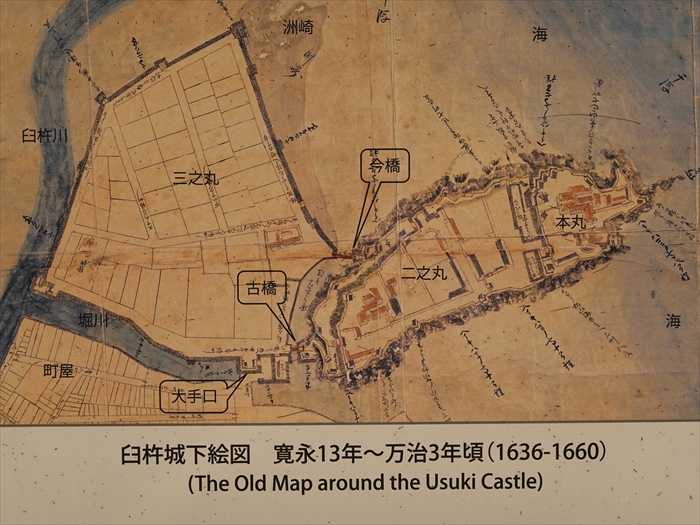

「臼杵城絵図 寛永13年~万治3年頃(1636-1660)」

海上に浮かぶ「復元CG ありし日の臼杵城」。

江戸の頃の臼杵城の再現図であると。

臼杵城は、大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島に築いた海城。当時は断崖絶壁の島で、四方を海に

囲まれた珍しい城だったが、現在は埋め立てられて陸続きになっている。

江戸時代には稲葉貞通の居城となり、明治維新まで稲葉氏15代が藩主を務めた。

現在は臼杵公園として整備されており、石垣や空堀が残っている。

また、二の丸に畳櫓が、本丸に切妻造りの卯寅口門脇櫓が、それぞれ現存しているのであった。

【https://www.reallocal.jp/20446】より

坂の登り口に「鐙坂(あぶみざか)」と坂名を彫った石標があった。

馬の鐙に似ていることから「鐙坂」と呼ばれたと。

その正面の岩壁の城壁には横穴の如きものがあり、石垣で埋められていた。

右手に「弓道場」、「卯寅稲荷神社」の案内板があった。

「鎧坂」

城壁に挟まれた狭い道が続く。坂の中程から傾斜はやや緩やかになる。

高い城壁の上から鉄砲や矢を射かけられれば攻撃する側の被害は甚大であろう。

坂は城壁に沿って屈曲して上る。角を曲がるとすぐに道は狭く急な上りとなった。

そして道幅が広い緩やかな坂になり、正面に「畳櫓」が見えて来た。

右側には狭間(さま)のある白壁が。

石段の上に石鳥居が。

坂を登りきると、左手に「中門櫓跡」 があった。

「中門櫓跡」碑。

「中門櫓跡」碑に近づいて。

そして「畳櫓」。

この「畳櫓」は正保年間(1644~1648年)頃に建てられたのが始まりで、

1763年(宝暦13年)の大火で焼失、1764~1772年(明和年間)頃に再建されたと

推測されているとのこと。

この名の由来は、祇園社(現 八坂神社)から見た方角から付いたという説や

中に畳が敷かれていたからという説があるが、はっきりしていない と。

1階と2階の床面積が同じ「重箱造り」という古式の構造。

「畳櫓」前の石段を上がり左に折れると「大門櫓」へと続く。

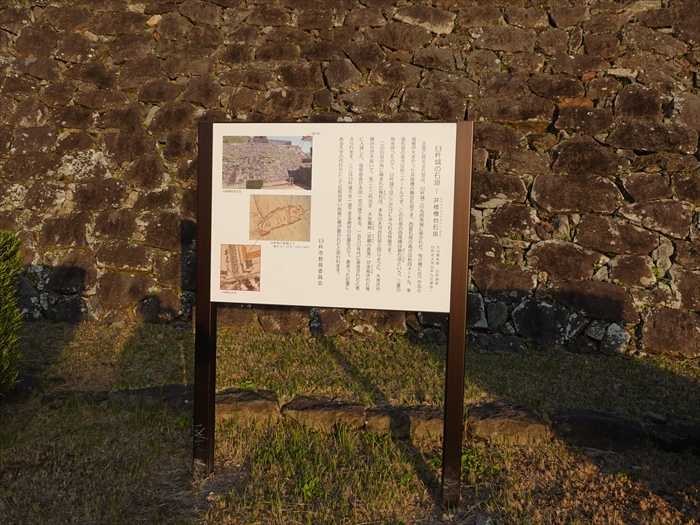

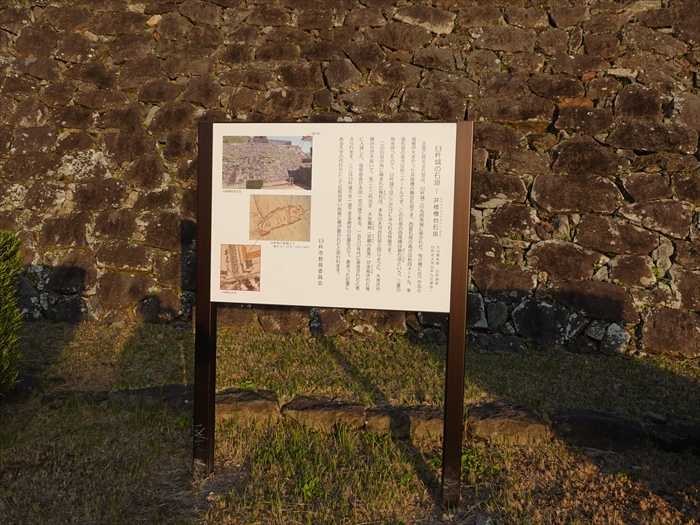

「臼杵城の石垣 ---井楼櫓台石垣(せいろうやぐらだいいしがき)」案内板。

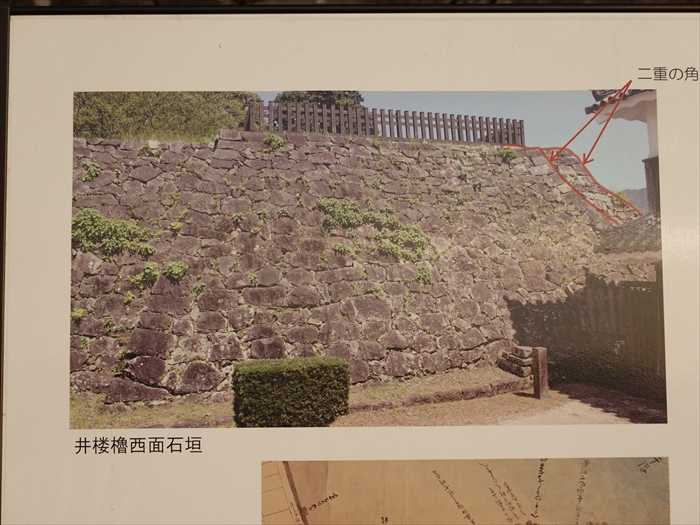

「井楼櫓西面石垣」の写真。

「井楼櫓跡石垣」、こちらは帰路時に撮影。

城下を一望できる重要な櫓で、城内でも最大規模のもの。

この時の「井楼(せいろう)櫓跡石垣」の二重の角の写真。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

県道36号線・佐伯津久見線を利用して北上する。

前方には「東九州自動車道」の高架が見えた。

「東九州自動車道」は福岡県北九州市小倉南区を起点とし、大分県、宮崎県を経由し、

鹿児島県姶良市に至る、高速道路(高速自動車国道)。

前方の信号で国道217号に合流し、「臼杵市」に向かって進む。

再び前方に「東九州自動車道」の高架が現れた。

国道217号・柳原交差点を右折して進むと前方に「臼杵城」の「畳櫓」が現れた。

臼杵市稲田にある臼塚古墳の入口に立っている石甲(石で作られた武人の像)が、

親しまれてきたことから「臼杵」の地名が起こったと言われているのだと。

そして「臼杵市観光交流プラザ」前の駐車場に車を駐め散策開始。

「続日本100名城」のスタンプがここ「臼杵市観光交流プラザ」に置かれているので

まずはスタンプをGETすることとする。

入口付近にあった「臼杵城跡」案内板。

「戦国大名大友宗麟が築城した臼杵城は、文禄二年(一五九三年)以降、福原直高、太田一吉が

相次いで城主を務めたのち、慶長五年(一六〇〇年)からは、美濃から入封した稲葉氏が廃藩置県

まで十五代にわたってこの城を居城とし、臼杵藩の支配にあたってきました。

この城は丹生島(にうじま)に築城されたこと、また、島の形が亀の姿に似ていたところから

別名、丹生島城とも亀城とも呼ばれていました。

別名、丹生島城とも亀城とも呼ばれていました。

廃藩置県後、明治六年(一八七三年)明治政府は臼杵城の廃城を決定し、取り壊され公園地に

指定され、現在は臼杵公園として市民の憩いの場となっているとともに、春は桜の名所として

市内をはじめ県の内外から訪れる花見客でたいへんな賑わいを見せます。」

指定され、現在は臼杵公園として市民の憩いの場となっているとともに、春は桜の名所として

市内をはじめ県の内外から訪れる花見客でたいへんな賑わいを見せます。」

そして同じく入口で「続日本100名城」のスタンプの置場を確認。

まずは「続日本100名城」のスタンプをGET。

「臼杵城跡」の「御城印」。

「野津地域の見どころ」

「吉四六さん(きっちょむさん)

「吉四六さん」は野津地域で伝承されている民話の主人公。

ゆかいなとんちで知られる「吉四六さん」は実在の人物で本名を「廣田吉右衛門」といい、

江戸時代初期、現在の臼杵市野津町の庄屋で、苗字帯刀を許された由緒ある家柄でした。

吉四六話に触れることができます。

今なお人気のすたれることを知らない「吉四六さん」は、その当時から年貢のとりたてに苦しむ

庶民の味方になったり、つらく厳しい時代であっても、庶民の相談役となり持ち前のとんち・

奇才で人々の難儀を救ったといわれています。」

「二孝女

豊後臼杵藩大野群川登村(現・臼杵市野津町大字泊)から、江戸時代、旅先で病に倒れた父を

迎えに常陸国(現・茨城県)まで苦難の旅をした「つゆ」と「とき」姉妹を二孝女と言い、物語

として受け継がれています。

父・初右衛門が親鸞縁の地を巡りながら、亡き妻の供養巡礼の旅に出ますが、持病が悪化し、

常陸国のお寺で療養する事を余儀なくされます。

数年が経過し初右衛門の消息が判明し、これを聞いた「つゆ」と「とき」は居ても立っても

居られず臼杵藩の許可を得て豊後臼杵から常陸水戸の青蓮寺まで2か月近い旅の末に父と

再会を果たします。」

臼杵市の地図。現在地はここ。

「四季の風物詩」。

「臼杵城下まちあるきマップ」。

① 臼杵城跡 ② 稲葉家下屋敷 ③ 旧平井家住宅 ④ 久家の大蔵

⑤ サーラ・デ・うすき ⑥ ニ王座歴史の道 ⑦ 旧真光寺 ⑧ 三重塔(龍原寺)

「臼杵紹介コーナー

戦国の時より続く城下町」

大友宗麟の築城

大友宗麟の築城により幕を開け、稲葉氏によって広がり、発展した城下町臼杵。情緒あふ

れる町並みは今も守り継がれています。

理想郷を夢見た宗麟

キリシタンとして洗礼を受けた宗麟は、キリシタンの楽園を夢見た理想郷「ムジカ」(現:

宮崎県延岡市)の建国に着手します。ところが薩摩の島津氏と衝突し、この戦いに敗れ、衰

退の一途を辿っていきます。その後、島津軍の侵攻に対し、臼杵城に籠城する際、宗麟は

キリシタンにかかわらず数千の領民を避難させ食糧を分け与えたといわれています。

『天然の要塞』

宗麟が築城したのは四方を海に囲まれた丹生嶋でした。

日本国内で初めて大砲を使用したのは宗麟といわれています。

稲葉氏の統治 15代270年

最後の臼杵藩主

廃藩置県のため、臼杵城は廃城となり、代々臼杵を統治してきた稲葉氏は東京に住むことに

なりました。その15代藩主稲葉久通の長男・順通の里帰りの屋敷として建てられたのが「稲

葉家下屋敷」です。

「異国との出会い 歴史とロマン」。

「繁栄した国際都市臼杵

宗の時代に臼杵は、明やポルトガルの商人が行き交う国際的な商業都市として栄えました。

この地図に、「Usugi(臼杵)」が読み取れます。

当時、ヨーロッパにおいても臼杵が強く認識されていたことが伺えます。」

「オランダ帆船「リーフデ号」漂着

慶長5年(1600)春、臼杵市佐志生に漂着しました。佐志生の黒島にある記念公園には、

乗組員であったウィリアム・アダムス(三浦按針)やヤン・ヨーステンの像などがあります。」

「悠久の時に思いをはせる 石仏の里

国宝 臼杵石仏

臼杵石仏は凝灰岩の岩壁に刻まれた磨崖仏群です。

平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫られたといわれています。その数は60体にもおよび、

4群に分かれています。表情豊かな御仏の姿は、みる者の心にやすらぎをあたえてくれます。」

4群に分かれています。表情豊かな御仏の姿は、みる者の心にやすらぎをあたえてくれます。」

「国宝 臼杵石仏」。

「臼杵大仏 [国宝]

磨崖仏では全国で唯一指定されている国宝。切リ立った岩肌に刻まれている4群60余体からなり、

平安時代後期から鎌倉時代にかけて刻まれたといわれ、その規模と数量、彫刻の質の高さに

おいて、日本を代表する石仏群です。」

おいて、日本を代表する石仏群です。」

「臼杵大仏」。

特産品紹介コーナー

「ふぐぐぐぐぐぐぐぐ うすき ふぐ割」

「自然と伝統がはぐくむ郷土の食

フグ、きらすまめし、カボス、黄飯」。

臼杵絵巻(年表)。

そして「現在地」。

臼杵市観光交流プラザ前にあるトラフグと子どもの像「臼杵っ子と福呼ぶ一番魚(ふぐ)」。

駐車場に戻ると右手正面に見えたのが「臼杵城」の「畳櫓」(右)と「大門櫓」(左)。

「畳櫓」をズームして。

「大門櫓」(右)と「時鐘櫓跡」(左)。

「臼杵城」の入口に到着。

「臼杵公園」碑。

「史跡 臼杵城跡」碑と「古橋口(ふるはしぐち)」碑。

手前の橋は現存する石橋の古橋。古橋口から白い土塀が続く。

鐙坂を登って、右端典の畳(現存)の前を通って左に曲がり、中央奥の大門をくぐるとニの丸へ

出るのであった。

鐙坂を登って、右端典の畳(現存)の前を通って左に曲がり、中央奥の大門をくぐるとニの丸へ

出るのであった。

内堀に架かる石橋・古橋(ふるはし)を渡る。

一対の石鳥居と木製の鳥居が前方に。「臼杵護国神社」の一の鳥居であろう。

「臼杵護国神社境内地」碑。

右手に「古橋門櫓跡」と「亭櫓跡(ていやぐら)」の櫓台があった。

「大分県指定史跡 臼杵城跡」案内板。

「臼杵城は弘治2年(1556年)、大友義鎖(宗麟)によって建てられた城です。臼杵城が築かれた

丹生島は、文字通り元々は臼杵湾に浮かぶ島でした。守りの堅いその地の利を生かして、この地を

城郭にしたと考えられます。

大友氏改易後は、福原直高、太田一吉と城主が替わり、慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦後、

稲葉氏が臼杵藩5万石余の主として、臼杵城に人ります。以後、明治維新まで白杵藩は稲葉氏に

よって支配されました。

稲葉氏が臼杵藩5万石余の主として、臼杵城に人ります。以後、明治維新まで白杵藩は稲葉氏に

よって支配されました。

その後、明治新政府の廃城決定により卯寅口門脇櫓、畳櫓以外の建物はすべて破壊され、公園化

されました。

現在は臼杵の歴史のシンポルとして、皆さんに親しまれています。」

されました。

現在は臼杵の歴史のシンポルとして、皆さんに親しまれています。」

明治初期の臼杵城大手口。

現在の臼杵市街地地図。

幕末の臼杵城下絵図

「臼杵城絵図 寛永13年~万治3年頃(1636-1660)」

海上に浮かぶ「復元CG ありし日の臼杵城」。

江戸の頃の臼杵城の再現図であると。

臼杵城は、大友宗麟が臼杵湾に浮かぶ丹生島に築いた海城。当時は断崖絶壁の島で、四方を海に

囲まれた珍しい城だったが、現在は埋め立てられて陸続きになっている。

江戸時代には稲葉貞通の居城となり、明治維新まで稲葉氏15代が藩主を務めた。

現在は臼杵公園として整備されており、石垣や空堀が残っている。

また、二の丸に畳櫓が、本丸に切妻造りの卯寅口門脇櫓が、それぞれ現存しているのであった。

【https://www.reallocal.jp/20446】より

坂の登り口に「鐙坂(あぶみざか)」と坂名を彫った石標があった。

馬の鐙に似ていることから「鐙坂」と呼ばれたと。

その正面の岩壁の城壁には横穴の如きものがあり、石垣で埋められていた。

右手に「弓道場」、「卯寅稲荷神社」の案内板があった。

「鎧坂」

城壁に挟まれた狭い道が続く。坂の中程から傾斜はやや緩やかになる。

高い城壁の上から鉄砲や矢を射かけられれば攻撃する側の被害は甚大であろう。

坂は城壁に沿って屈曲して上る。角を曲がるとすぐに道は狭く急な上りとなった。

そして道幅が広い緩やかな坂になり、正面に「畳櫓」が見えて来た。

右側には狭間(さま)のある白壁が。

石段の上に石鳥居が。

坂を登りきると、左手に「中門櫓跡」 があった。

「中門櫓跡」碑。

「中門櫓跡」碑に近づいて。

そして「畳櫓」。

この「畳櫓」は正保年間(1644~1648年)頃に建てられたのが始まりで、

1763年(宝暦13年)の大火で焼失、1764~1772年(明和年間)頃に再建されたと

推測されているとのこと。

この名の由来は、祇園社(現 八坂神社)から見た方角から付いたという説や

中に畳が敷かれていたからという説があるが、はっきりしていない と。

1階と2階の床面積が同じ「重箱造り」という古式の構造。

「畳櫓」前の石段を上がり左に折れると「大門櫓」へと続く。

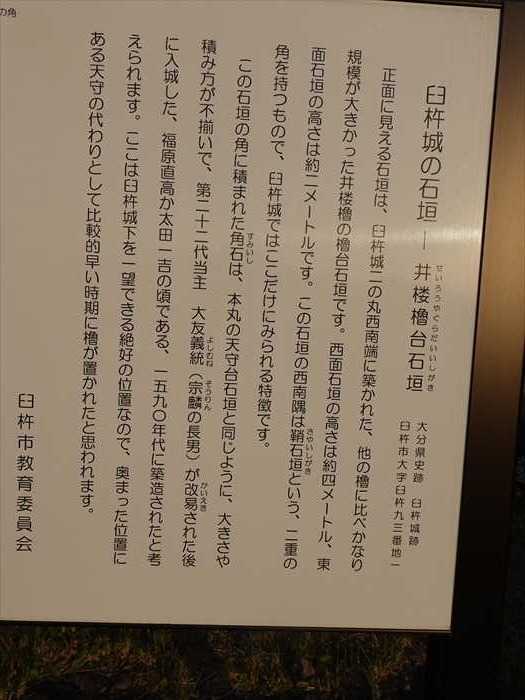

「臼杵城の石垣 ---井楼櫓台石垣(せいろうやぐらだいいしがき)」案内板。

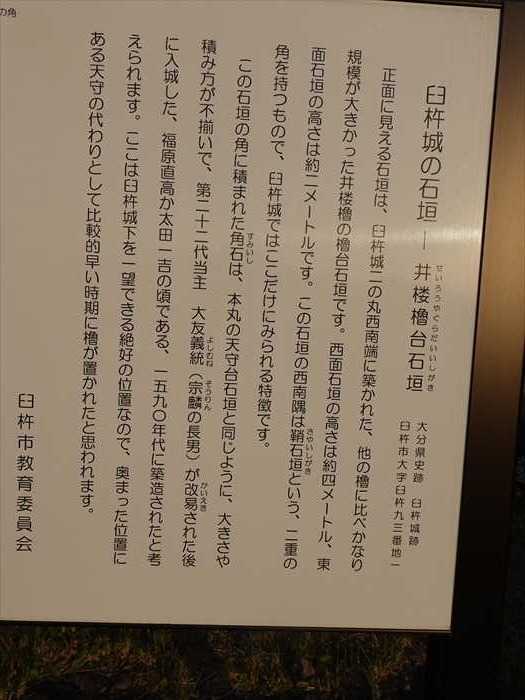

「正面に見える石垣は、臼杵城ニの丸西南端に築かれた、他の櫓に比べかなり規模が大きかった

井楼櫓の櫓台石垣です。西面石垣の高さは約四メートル、東面石垣の高さは約一一メートルです。

この石垣の西南隅は鞘石垣という、ニ重の角を持つものて、臼杵城ではここだけにみられる

特徴です。

井楼櫓の櫓台石垣です。西面石垣の高さは約四メートル、東面石垣の高さは約一一メートルです。

この石垣の西南隅は鞘石垣という、ニ重の角を持つものて、臼杵城ではここだけにみられる

特徴です。

この石垣の角に積まれた角石は、本丸の天守台石垣と同じように、大きさや積み方が不揃いで、

第ニ十ニ代当主大友義統(宗麟の長男)が改易された後に入城した、福原直高か太田一吉の頃で

ある、一五九〇年代に築造されたと考られます。ここは臼杵城下を一望できる絶好の位置なので、

奥まった位置にある天守の代わりとして比較的早い時期に櫓が置かれたと思われます。」

第ニ十ニ代当主大友義統(宗麟の長男)が改易された後に入城した、福原直高か太田一吉の頃で

ある、一五九〇年代に築造されたと考られます。ここは臼杵城下を一望できる絶好の位置なので、

奥まった位置にある天守の代わりとして比較的早い時期に櫓が置かれたと思われます。」

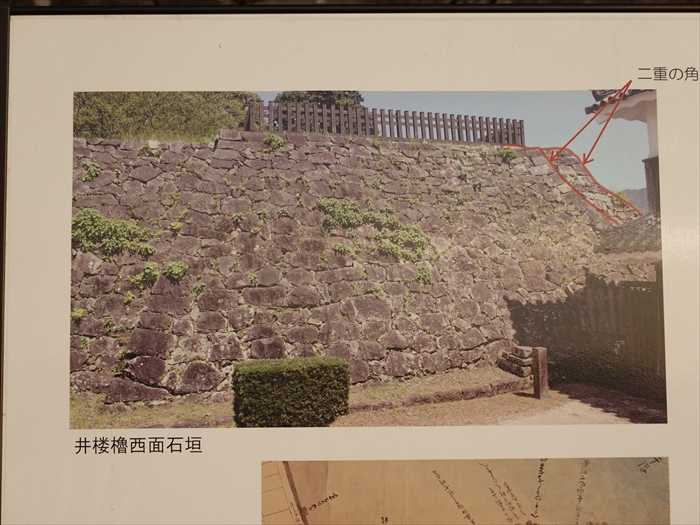

「井楼櫓西面石垣」の写真。

「井楼櫓跡石垣」、こちらは帰路時に撮影。

城下を一望できる重要な櫓で、城内でも最大規模のもの。

この時の「井楼(せいろう)櫓跡石垣」の二重の角の写真。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.