PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

そして熊野磨崖仏駐車場に到着。

大分県豊後高田市田染平野。

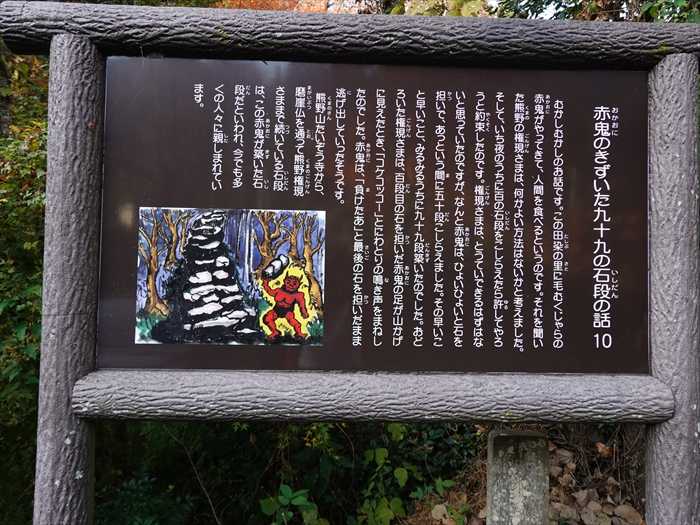

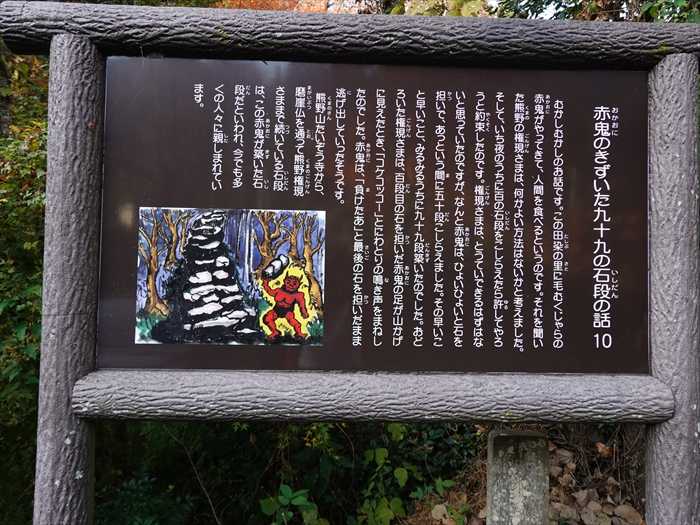

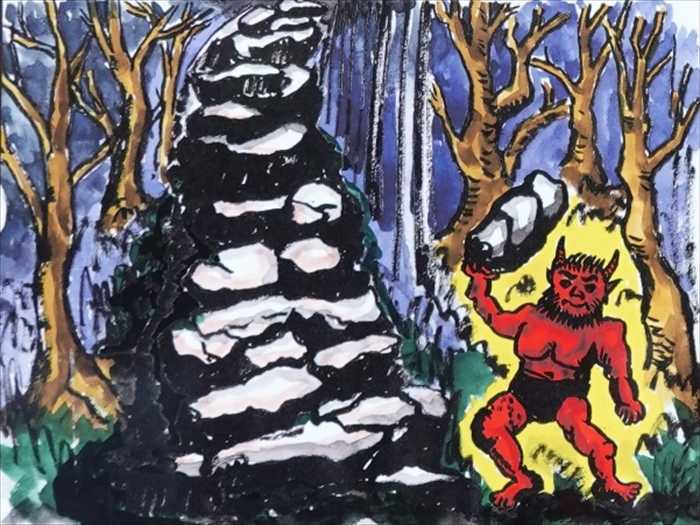

「赤鬼がきずいた九十九の石段の話10

むかしむかしのお話です。

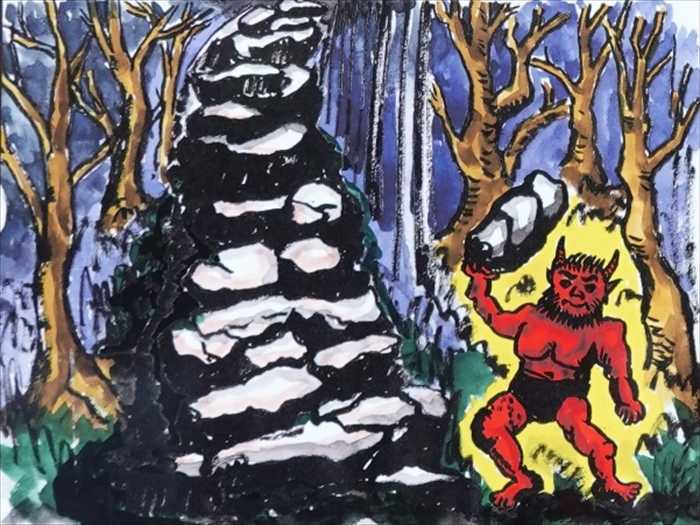

五十段の石段を築いた赤鬼の姿。

「豊後高田市観光案内」。

①国宝・富貴寺大堂 ②真木大堂 ③熊野磨崖仏 ④世界農業遺産の郷 田染荘

⑤天念寺・川中不動三尊像 ⑥鬼会の里 歴史博物館 ⑦長安寺 ⑧豊後高田 昭和の町

⑨日本の夕景百景 真玉海岸 ⑩花の岬 長崎鼻

「熊野磨崖仏」への入り口は、豊後高田市田染の田原山(鋸山)山麓にある「今熊野山胎蔵寺」

(いまくまのさんたいぞうじ)である。

「今熊野山祈願所胎蔵寺」碑。

「日本遺産認定~鬼が仏になった里「くにさき」

大分県 国東半島・宇佐地域

六郷満山開山一三〇〇年の幟が風に閃く。

「大分県国東半島一帯にある寺院群の総称を「六郷満山」と呼び、神仏習合の文化が今日まで

受け継がれている。

六郷は両子山を中心とした山稜の間に開かれた六つの郷、満山はそこに築かれた寺院群を指し、

古くから六郷満山と呼ばれる独特の山岳宗教文化が栄え、2018年に開山1300年という大きな

節目を迎えた」 のだと。

「熊野権現の道」を上って行った。

熊野権現(くまのごんげん)は、熊野三山に祀られる神であり、本地垂迹思想のもとで権現と

呼ばれるようになった。熊野神は各地の神社に勧請されており、熊野神を祀る熊野神社・

十二所神社は日本全国に約3千社ある とウィキペディアより。

入口の両脇の大きな石灯籠が迎えてくれた。

左手には胎蔵寺内に新たに出来た、国東唯一の尼寺、雨風庵(うふうあん)が。

入口の紅葉はピークに向けて。

そして石段を上って行った。

右手の照明ポールの上には監視カメラが設置されていたのであったが・・・。

ここにも「熊野権現の道」碑が。

そして石段の先に石鳥居が姿を現した。

歌碑

「よう来たと 汗をねぎらう 磨崖佛 凡柳」。

そして石鳥居の先には、 鬼が一夜にして積み上げたという伝説が残る自然石を乱積にした

石段が続いていたのであった。

石鳥居の右前には、三基の寄進石碑が。

●一金五萬円也 豊田利鴻

●大太鼓壱張 北野嘉雄 昭和三十三年一月一日

●一金貮萬五千圓 豊田亀吉 立石町 豊田要右エ門長男 昭和丗一年四月

同 マツ

ここにも「歌碑」が。

「磨崖仏 千年が過ぎ 蝶が過ぐ」 岸原清行作 と。

「浩宮徳仁親王御誕生記念植樹」碑。

「浩宮徳仁親王」とは 1960年(昭和35年)2月23日御誕生の現在の天皇陛下。

「歌碑」

「信心を 石段で見る 磨崖仏」

内藤凡柳(本名 喬木)

別府市不老町出身 十五才大阪井上剣花坊に師事

大正八年頃大阪で岸本水府のもとで川柳詩「番傘」所属

大正十三年帰郷大分に本格川柳を普及平成元年没 八十八才

そして石鳥居の前で、ここからの乱積石段を登るために、帰路の参拝客の勧めで

杖をもう一本貸してもらい、気合を入れる旅友の姿。

鳥居の扁額は破損しており「三社大権現」と刻まれていた。

鬼が一夜で築いた、九十九段の乱積石段を私も2本の杖を駆使しながら登って行ったのであった。

「国東半島峯道ロングトレイル

熊野磨崖仏→高山寺 11.5km」案内柱。

「国東半島で古くから行われてきた六郷満山峯入行(ろくごうまんざんみねいりぎょう)の

コースをベースに、トレッキングやウォーキングの醍醐味を味わうことのできる登山道や

遊歩道を追加するなどの工夫を加え、楽しく、そして心地よく歩けるトレイルとして

再構成したものです。

世界農業遺産にも認定されたこの地域には、豊かな自然だけではなく、何世紀にもわたる

伝統的な農業が形づくった文化や景観、環境や自然条件を受け入れ適応してきた先人の知恵を

見ることができます。

また、宇佐・国東半島は神仏習合発祥の地。コースのいたるところにある有名無名の石造文化財や

名もなき野仏は、まさに「み仏の里」と呼ばれるふさわしいところです と。

そして左手に現れたのが、「熊野磨崖仏」。

平安時代末期の作と言われている「大日如来(約6.8m)」(右)と「不動明王(約8m)」

(左)の磨崖仏があり、国指定の重要文化財となっているのだ。国内最古にして最大級の

磨崖仏であると。

また、約10年に一度行われる六郷満山の伝統行事である峰入りの荒行は、この不動明王の前を

出発点とし、護摩をたいて行程150km、約10日間の行に入るのだと。

「熊野磨崖仏

「大日如来像(如来形像)」

しており、本来の像名は不明である。重要文化財指定名称は「如来形(にょらいぎょう)像」と

なっている。」

お顔をズームして。

そして熊野摩崖仏からさらに45mほど鬼の階段を上がると。「熊野神社」の「拝殿」があった。

内陣。

「本殿」。

「拝殿」の右の崖下にあった石仏。

赤い衣装を纏って。

多くの石灯籠が崖の斜面に鎮座。

再び「熊野神社」の「拝殿」を。

「熊野神社」境内から見下ろした乱積の石段。

これを下りるには慎重にバランスをとりながら下りる。

強制的?に渡された追加の1本の杖は、両手が塞がってしまい、手摺を掴めないため、私に

とってはかえって危険であると感じたのであった。

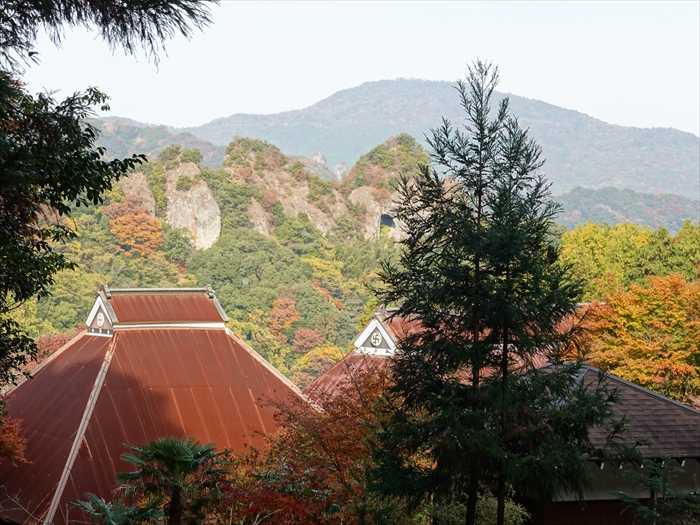

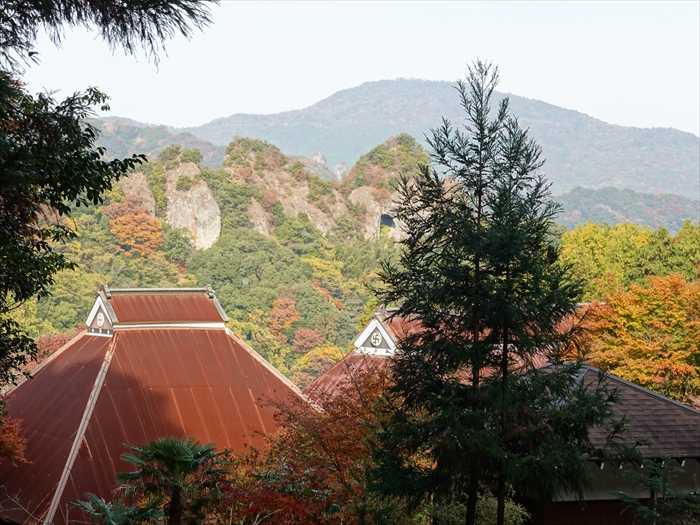

何とか無事に「胎蔵寺」手前まで辿り着き、「胎蔵寺」の「本堂」の屋根そしてその先の

険しい岩肌の山並みを見る。

無事に下って来た「熊野権現の道」を振り返る。

そして「胎蔵寺」を訪ねた。

石仏群そして、トタン屋根の「本堂」を見上げる。

「胎蔵寺」の「石造仁王像・阿形像」

1863年作製、石材は安山岩で、像高は190cm。胎蔵寺の境内入口に立っていた。

。

金ピカの「仁王像」。

「本堂」近くまでは何故か近づけないようになっていた。

「本堂」前の常香炉の両脇にも銀ピカの像が。

干支の像にもべたべたとシールが貼られていた。胎蔵寺の像はやたらと金ピカ!!。

正面に回って

観音像の如き姿も。

「熊野磨崖仏」の券売所を見下ろす。ここで300円を支払ったのであった。

「熊野磨崖仏」入口横の茶屋・土産物屋もようやく開店したようであった。

時間は9:48過ぎ。

この地には「熊野磨崖仏」の他に多くの「 豊後高田の磨崖仏 」👈リンク があるとのこと。

そして駐車場に戻り、「胎蔵寺」に別れを告げて、次の目的地の豊後高田市の「昭和の町」に

向かってスタートしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

大分県豊後高田市田染平野。

「赤鬼がきずいた九十九の石段の話10

むかしむかしのお話です。

この田染(たしぶ)の里に、毛むくじゃらの赤鬼がやってきて、人間を食べるというのです。

それを聞いた熊野(くまの)の権現(ごんげん)さまは、何か良い方法はないかと考えました。

そして、いち夜のうちに百の石段をこしらえたら許してやろうと約束したのです。権現

(ごんげん)さまは、とうていできるはずはないと思っていたのですが、なんと赤鬼は、

ひょいひょいと石を担いで、あっという間に五十段をこしらえました。その早いこと早いこと、

みるみるうちに九十九段築いたのでした。おどろいた権現(ごんげん)さまは、百段目の石を

担いだ赤鬼の足が山かげに見えたとき、「コケコッコー」と、にわとりの鳴き声をまねしたので

した。赤鬼は、「負けたあ」と最後の石を担いだまま逃げ出していったそうです。

熊野山たいぞう寺から、磨崖仏(まがいぶつ)を通って熊野権現(くまのごんげん)さままで

続いている石段は、この赤鬼が築いた石段といわれ、今でも多くの人々に親しまれています。」

(ごんげん)さまは、とうていできるはずはないと思っていたのですが、なんと赤鬼は、

ひょいひょいと石を担いで、あっという間に五十段をこしらえました。その早いこと早いこと、

みるみるうちに九十九段築いたのでした。おどろいた権現(ごんげん)さまは、百段目の石を

担いだ赤鬼の足が山かげに見えたとき、「コケコッコー」と、にわとりの鳴き声をまねしたので

した。赤鬼は、「負けたあ」と最後の石を担いだまま逃げ出していったそうです。

熊野山たいぞう寺から、磨崖仏(まがいぶつ)を通って熊野権現(くまのごんげん)さままで

続いている石段は、この赤鬼が築いた石段といわれ、今でも多くの人々に親しまれています。」

五十段の石段を築いた赤鬼の姿。

「豊後高田市観光案内」。

①国宝・富貴寺大堂 ②真木大堂 ③熊野磨崖仏 ④世界農業遺産の郷 田染荘

⑤天念寺・川中不動三尊像 ⑥鬼会の里 歴史博物館 ⑦長安寺 ⑧豊後高田 昭和の町

⑨日本の夕景百景 真玉海岸 ⑩花の岬 長崎鼻

「熊野磨崖仏」への入り口は、豊後高田市田染の田原山(鋸山)山麓にある「今熊野山胎蔵寺」

(いまくまのさんたいぞうじ)である。

「今熊野山祈願所胎蔵寺」碑。

「日本遺産認定~鬼が仏になった里「くにさき」

大分県 国東半島・宇佐地域

六郷満山開山一三〇〇年の幟が風に閃く。

「大分県国東半島一帯にある寺院群の総称を「六郷満山」と呼び、神仏習合の文化が今日まで

受け継がれている。

六郷は両子山を中心とした山稜の間に開かれた六つの郷、満山はそこに築かれた寺院群を指し、

古くから六郷満山と呼ばれる独特の山岳宗教文化が栄え、2018年に開山1300年という大きな

節目を迎えた」 のだと。

「熊野権現の道」を上って行った。

熊野権現(くまのごんげん)は、熊野三山に祀られる神であり、本地垂迹思想のもとで権現と

呼ばれるようになった。熊野神は各地の神社に勧請されており、熊野神を祀る熊野神社・

十二所神社は日本全国に約3千社ある とウィキペディアより。

入口の両脇の大きな石灯籠が迎えてくれた。

左手には胎蔵寺内に新たに出来た、国東唯一の尼寺、雨風庵(うふうあん)が。

入口の紅葉はピークに向けて。

そして石段を上って行った。

右手の照明ポールの上には監視カメラが設置されていたのであったが・・・。

ここにも「熊野権現の道」碑が。

そして石段の先に石鳥居が姿を現した。

歌碑

「よう来たと 汗をねぎらう 磨崖佛 凡柳」。

そして石鳥居の先には、 鬼が一夜にして積み上げたという伝説が残る自然石を乱積にした

石段が続いていたのであった。

石鳥居の右前には、三基の寄進石碑が。

●一金五萬円也 豊田利鴻

●大太鼓壱張 北野嘉雄 昭和三十三年一月一日

●一金貮萬五千圓 豊田亀吉 立石町 豊田要右エ門長男 昭和丗一年四月

同 マツ

ここにも「歌碑」が。

「磨崖仏 千年が過ぎ 蝶が過ぐ」 岸原清行作 と。

「浩宮徳仁親王御誕生記念植樹」碑。

「浩宮徳仁親王」とは 1960年(昭和35年)2月23日御誕生の現在の天皇陛下。

「歌碑」

「信心を 石段で見る 磨崖仏」

内藤凡柳(本名 喬木)

別府市不老町出身 十五才大阪井上剣花坊に師事

大正八年頃大阪で岸本水府のもとで川柳詩「番傘」所属

大正十三年帰郷大分に本格川柳を普及平成元年没 八十八才

そして石鳥居の前で、ここからの乱積石段を登るために、帰路の参拝客の勧めで

杖をもう一本貸してもらい、気合を入れる旅友の姿。

鳥居の扁額は破損しており「三社大権現」と刻まれていた。

鬼が一夜で築いた、九十九段の乱積石段を私も2本の杖を駆使しながら登って行ったのであった。

「国東半島峯道ロングトレイル

熊野磨崖仏→高山寺 11.5km」案内柱。

「国東半島で古くから行われてきた六郷満山峯入行(ろくごうまんざんみねいりぎょう)の

コースをベースに、トレッキングやウォーキングの醍醐味を味わうことのできる登山道や

遊歩道を追加するなどの工夫を加え、楽しく、そして心地よく歩けるトレイルとして

再構成したものです。

世界農業遺産にも認定されたこの地域には、豊かな自然だけではなく、何世紀にもわたる

伝統的な農業が形づくった文化や景観、環境や自然条件を受け入れ適応してきた先人の知恵を

見ることができます。

また、宇佐・国東半島は神仏習合発祥の地。コースのいたるところにある有名無名の石造文化財や

名もなき野仏は、まさに「み仏の里」と呼ばれるふさわしいところです と。

そして左手に現れたのが、「熊野磨崖仏」。

平安時代末期の作と言われている「大日如来(約6.8m)」(右)と「不動明王(約8m)」

(左)の磨崖仏があり、国指定の重要文化財となっているのだ。国内最古にして最大級の

磨崖仏であると。

また、約10年に一度行われる六郷満山の伝統行事である峰入りの荒行は、この不動明王の前を

出発点とし、護摩をたいて行程150km、約10日間の行に入るのだと。

「熊野磨崖仏

一、所在地 豊後高田市大字平野字登尺

一、国史跡指定 昭和三十年二月十五日

一、国重要文化財指定 昭和三十九年五月二十六日

一、解説

一、解説

大岩に刻まれた仏は向って右が大日如来、左が不動明王で、熊野磨崖仏とよばれている。

大日如来は、六・八米、如来にふさわしい端正な顔形で、頭部上方には三面の種子曼茶羅が

刻まれている。

刻まれている。

不動明王は、八米、慎怒相でなく柔和な慈悲相であるのは他の石仏にみられない珍しい

例である。六郷満山諸勤行注進目録や華頂要略などにより磨崖仏は藤原時代末期(約九0 0年前)の

作と推定されている。

例である。六郷満山諸勤行注進目録や華頂要略などにより磨崖仏は藤原時代末期(約九0 0年前)の

作と推定されている。

厚肉彫りの雄大、荘厳な磨崖仏であるため国指定史跡でありながら美術工芸品としての価値が高い

ものとして国の重要文化財指定を併せ受けたものである

ものとして国の重要文化財指定を併せ受けたものである

伝説では、磨崖仏は養老二年(七一八年)仁聞菩薩が設立したと伝えられ、近くの山中には

「御所帯場」とよばれる作業時の宿泊跡がある。また参道の自然石の乱積石段は鬼が一夜で築いた

と伝えられる。」

「御所帯場」とよばれる作業時の宿泊跡がある。また参道の自然石の乱積石段は鬼が一夜で築いた

と伝えられる。」

向かって左に位置する高さ約8メートルの半身像。鎌倉時代の作とされ、安山岩質の礫混じりの

硬い岩壁に造られたため、彫り口がやや浅く、明王像ではあるが口元に柔和な笑みを浮かべて

いるようにも見える。左右両脇には高さ約3メートルの矜羯羅童子像、制多迦童子像の痕跡が

認められる。

硬い岩壁に造られたため、彫り口がやや浅く、明王像ではあるが口元に柔和な笑みを浮かべて

いるようにも見える。左右両脇には高さ約3メートルの矜羯羅童子像、制多迦童子像の痕跡が

認められる。

「大日如来像(如来形像)」

向かって右に位置する高さ約6.7メートルの半身像。高さ約8メートルのくぼみ(龕(がん))の

中に彫り出されている。螺髪等の造形的特徴から、不動明王像よりも制作年代が遡ると推定さ

れている。光背上部の種子曼荼羅は鎌倉時代の追刻。

通常の大日如来像は菩薩形(髻を結い、装身具を着ける)に造形されるが、本像は頭髪を螺髪と中に彫り出されている。螺髪等の造形的特徴から、不動明王像よりも制作年代が遡ると推定さ

れている。光背上部の種子曼荼羅は鎌倉時代の追刻。

しており、本来の像名は不明である。重要文化財指定名称は「如来形(にょらいぎょう)像」と

なっている。」

お顔をズームして。

そして熊野摩崖仏からさらに45mほど鬼の階段を上がると。「熊野神社」の「拝殿」があった。

内陣。

「本殿」。

「拝殿」の右の崖下にあった石仏。

赤い衣装を纏って。

多くの石灯籠が崖の斜面に鎮座。

再び「熊野神社」の「拝殿」を。

「熊野神社」境内から見下ろした乱積の石段。

これを下りるには慎重にバランスをとりながら下りる。

強制的?に渡された追加の1本の杖は、両手が塞がってしまい、手摺を掴めないため、私に

とってはかえって危険であると感じたのであった。

何とか無事に「胎蔵寺」手前まで辿り着き、「胎蔵寺」の「本堂」の屋根そしてその先の

険しい岩肌の山並みを見る。

無事に下って来た「熊野権現の道」を振り返る。

そして「胎蔵寺」を訪ねた。

石仏群そして、トタン屋根の「本堂」を見上げる。

「胎蔵寺」の「石造仁王像・阿形像」

1863年作製、石材は安山岩で、像高は190cm。胎蔵寺の境内入口に立っていた。

。

吽形像。

金ピカの「仁王像」。

「本堂」近くまでは何故か近づけないようになっていた。

「本堂」前の常香炉の両脇にも銀ピカの像が。

干支の像にもべたべたとシールが貼られていた。胎蔵寺の像はやたらと金ピカ!!。

正面に回って

観音像の如き姿も。

「熊野磨崖仏」の券売所を見下ろす。ここで300円を支払ったのであった。

「熊野磨崖仏」入口横の茶屋・土産物屋もようやく開店したようであった。

時間は9:48過ぎ。

この地には「熊野磨崖仏」の他に多くの「 豊後高田の磨崖仏 」👈リンク があるとのこと。

そして駐車場に戻り、「胎蔵寺」に別れを告げて、次の目的地の豊後高田市の「昭和の町」に

向かってスタートしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.