PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「熊野磨崖仏」、「胎蔵寺」を後にして県道655号線・新城山鹿線を豊後高田市に向けて

北上する。

左手前方には、「西叡山」近くの尾根の岩肌が顕になった山の姿が。

京都の比叡山、東京の東叡山、そして豊後高田市西叡山を合わせて三叡山と呼ばれている。

一時は栄華を極めた場所であり、登山口付近には平安時代に六郷満山65カ寺を統括していた

「高山寺」があるのだ と。

道路沿いには、イチョウの黃葉がピークに。

富士山に似た山の姿が。

屋山(八面山)( 543.4m

そして左手にはオレンジ色のハッピ姿の案山子が迎えてくれたので、車を止めた。

大分県豊後高田市田染真木(たしぶまき)。

豊後高田市の田染地区の秋の風物詩「第11回田染かかしコンクール」の作品のようであった。

「 オリ・パラリンピック応援隊 」👈リンク と名付けられた優秀賞を獲得した作品。

製作者は女性の「小畑京子」さんと。そのせいか女性の案山子が多かったのでは。

全部で15人以上ではなかっただろうか。

マスクを取って列に入っている男が一人。

何故か、上着の色も似て、妙に溶け込んでいたのであった。

そして案山子達の後ろに鎮座していた「随願寺」。

「随願寺」碑。

地蔵堂前にも石塔・石仏などがみられたのであった。

空き地では皇帝ダリアの八重咲きが青空に映えていた。

黄色の皇帝ダリアであれば、初めて見たのであったが。

我々を応援してくれているような案山子たちに別れを告げて。

県道665号線・真中交差点を左折して県道34号線・豊後高田安岐線に入り、桂川沿いを進む。

豊後高田市市街に入り「昭和の町」に向かって銀杏並木の道を進む。

「新町通り」を進む。

「豊後高田昭和の町 新町通り商店街」と書かれた看板が前方頭上に。

大分県豊後高田市新町973。

駐車場に車を駐め散策開始。

懐かしい井戸とその奥に石祠が。

「昭和の町 散策ご案内」

同窓会の写真。

清流、水場もあって。

「想い道」にあった黒毛和牛のメンチカツ屋さん。

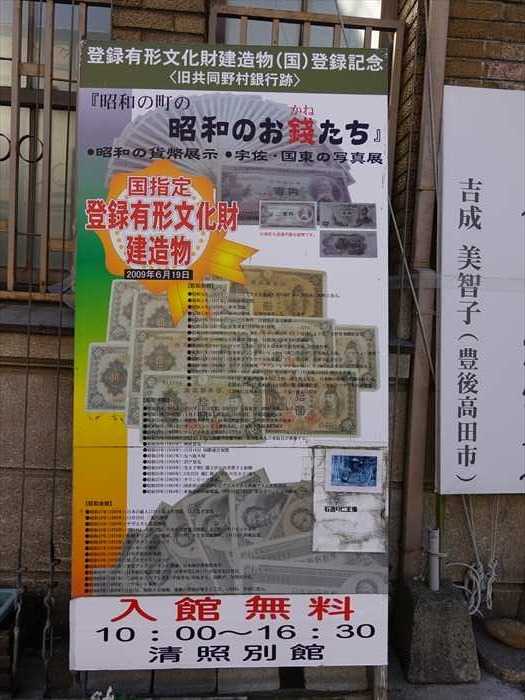

「旧共同野村銀行」。

「神仏習合発祥の地(宇佐神宮・国東半島)」の垂れ幕も。

大分県・国東半島には、約1300年の歴史を誇る「六郷満山」と呼ばれる一つの宗教文化圏が

ある。全国八幡総本宮・宇佐神宮を起源とし、718年に仁聞菩薩によって開かれた神仏習合の

原点となる山岳信仰だ。六郷とは、円形の国東半島の中心に位置する両子山から放射状に広がる

六つの郷を指し、満山とは郷内の寺院群の総称である。 古来より中国・朝鮮半島などからの

新しい文化を受け入れてきたこの地には、様々なものが混在しながら、古の文化や風習が

今なお暮らしに根付く。脈々と受け継がれてきた六郷満山文化を紐解き、人生を切り開くための

ヒントを見つける旅へ とネットから。

「旧共同野村銀行社屋

「昭和29年の新町1丁目商店街(旧共同野村銀行)」前での写真。

大分県きっての大金持ち”野村財閥”が昭和8年に金庫代わリに建てたといわれるこの建物の前で、

豊後高田市の誕生(市制施行)を祝ってバチリ。

右手に「野村電機商会」、左手に「佐田屋」。

人通りはコロナ禍の影響もありほとんどなし。

「野村電機商会」のショーウィンドウには獅子頭が。

さらに「新町通り商店街」を進む。

左手に「松田はきもの店」、右手に「長田商店」。

「昆虫の館」。

レトロな雰囲気の漂う看板が。

「昆虫の館」には昆虫のグッズや写真が多く飾られていて、店内には訪れた芸能人の写真も

多く飾られていたのであった。

未来の食糧危機を救う食品として世界でも注目されている「昆虫食」。

日本でもコオロギの粉末を練り込んだお菓子がテレビで紹介されていたが・・・。

当たり前のように昆虫を食べてタンパク質をとる必要が出てくる日が本当に来るのであろうか?

その時、私は・・・・。

和牛肉「金岡(かなおか)」。

この店の「一店一宝」は

前輪がセンターにない?三輪自動車。

昭和53年製のトヨタクラウンが手前に。

オート三輪車ミゼット。

斜めから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

北上する。

左手前方には、「西叡山」近くの尾根の岩肌が顕になった山の姿が。

京都の比叡山、東京の東叡山、そして豊後高田市西叡山を合わせて三叡山と呼ばれている。

一時は栄華を極めた場所であり、登山口付近には平安時代に六郷満山65カ寺を統括していた

「高山寺」があるのだ と。

道路沿いには、イチョウの黃葉がピークに。

富士山に似た山の姿が。

屋山(八面山)( 543.4m

そして左手にはオレンジ色のハッピ姿の案山子が迎えてくれたので、車を止めた。

大分県豊後高田市田染真木(たしぶまき)。

豊後高田市の田染地区の秋の風物詩「第11回田染かかしコンクール」の作品のようであった。

「 オリ・パラリンピック応援隊 」👈リンク と名付けられた優秀賞を獲得した作品。

製作者は女性の「小畑京子」さんと。そのせいか女性の案山子が多かったのでは。

全部で15人以上ではなかっただろうか。

マスクを取って列に入っている男が一人。

何故か、上着の色も似て、妙に溶け込んでいたのであった。

そして案山子達の後ろに鎮座していた「随願寺」。

六郷満山分末寺の一なり。 養老年間(717-724)、馬城山傅乗寺36坊の1坊として創始。

一時寺観壮麗を極めたりと言うも、今は唯9尺4面の堂宇を存するのみ。 断礎塔碑累々として

往時の盛観を偲ばしむ。 ものふりたる堂内には、厨子に下御門本尊地蔵仏を安置す。

「隋願寺」と墨書した扁額、その裏に残る墨筆・六郷満山峰入行者祈祷墨書柱・

2柱(文化14年(1817)・天保8年(1837))・ 格子戸に墨書・彫刻された欄間・ 長押(なげし)

に

唐草模様を遺す。老朽化にともない平成15年2月小幡通治の遺志をつぎ妻京子これを再建す。

落慶にあたり之の碑を建立して後世に遺す。」と。

大分県豊後高田市田染真木。

「随願寺」碑。

地蔵堂前にも石塔・石仏などがみられたのであった。

空き地では皇帝ダリアの八重咲きが青空に映えていた。

黄色の皇帝ダリアであれば、初めて見たのであったが。

我々を応援してくれているような案山子たちに別れを告げて。

県道665号線・真中交差点を左折して県道34号線・豊後高田安岐線に入り、桂川沿いを進む。

豊後高田市市街に入り「昭和の町」に向かって銀杏並木の道を進む。

「新町通り」を進む。

「豊後高田昭和の町 新町通り商店街」と書かれた看板が前方頭上に。

大分県豊後高田市新町973。

駐車場に車を駐め散策開始。

懐かしい井戸とその奥に石祠が。

「昭和の町 散策ご案内」

昭和の町とは..

総延長550mの通りは普通に歩けば15分もかかりませんが、その通り沿いに点々と立ち並ぶ

"昭和の店"の一軒一軒を訪ねてみましよう。

"昭和の店"の一軒一軒を訪ねてみましよう。

昭和の思い出をさがして、昭和の建物に足をとめ、一店一宝に目をとめ、一店一品を手にとり、

そして笑顔でお客様と語らう昭和の商人に心をとめていただければ、いつの間にかやさしく

なつかしい昭和の時間が流れ過ぎているかもしれません。

この場所を訪ねた多くの有名人の写真が。

芸能人の写真。

なつかしい昭和の時間が流れ過ぎているかもしれません。

この場所を訪ねた多くの有名人の写真が。

芸能人の写真。

同窓会の写真。

清流、水場もあって。

「想い道」にあった黒毛和牛のメンチカツ屋さん。

「旧共同野村銀行」。

「神仏習合発祥の地(宇佐神宮・国東半島)」の垂れ幕も。

大分県・国東半島には、約1300年の歴史を誇る「六郷満山」と呼ばれる一つの宗教文化圏が

ある。全国八幡総本宮・宇佐神宮を起源とし、718年に仁聞菩薩によって開かれた神仏習合の

原点となる山岳信仰だ。六郷とは、円形の国東半島の中心に位置する両子山から放射状に広がる

六つの郷を指し、満山とは郷内の寺院群の総称である。 古来より中国・朝鮮半島などからの

新しい文化を受け入れてきたこの地には、様々なものが混在しながら、古の文化や風習が

今なお暮らしに根付く。脈々と受け継がれてきた六郷満山文化を紐解き、人生を切り開くための

ヒントを見つける旅へ とネットから。

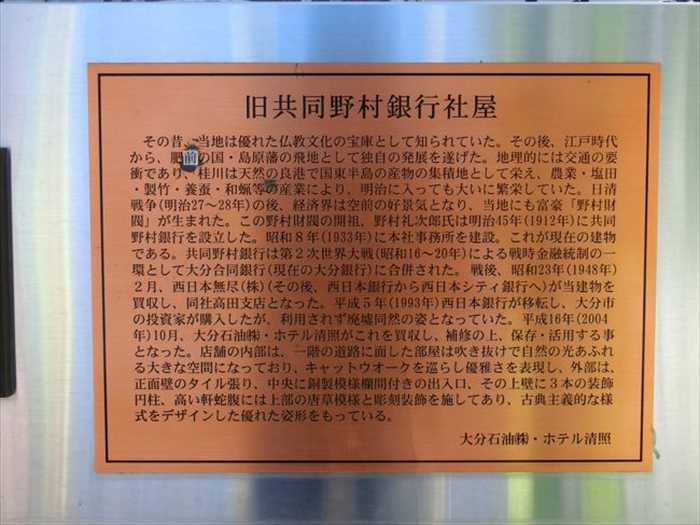

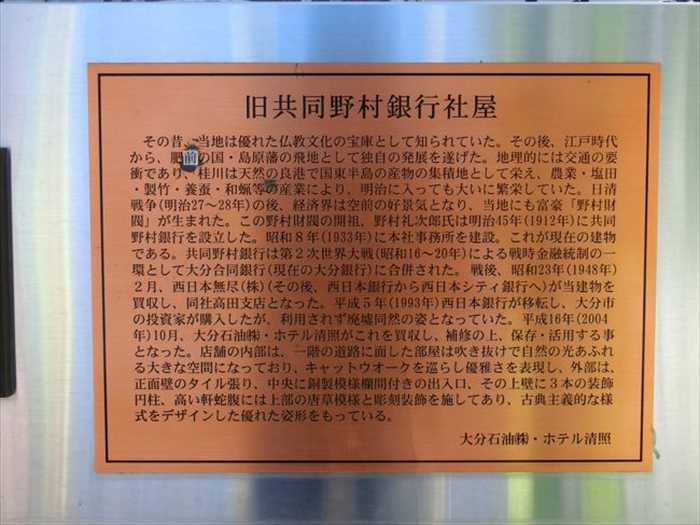

「旧共同野村銀行社屋

その昔、当地は優れた仏教文化の宝庫として知られていた。その後、江戸時代から、肥前の国・

島原藩の飛地として独自の発展を遂げた。地理的には交通の要衝であり、桂川は天然の良港で

国東半島の産物の集積地として栄え、農業・塩田・製竹・養蚕・和蝋等新産業により、明治に

入っても大いに繁栄していた。日清戦争(明治27 ~ 28年)の後、経済界は空前の好景気となり、

当地にも富豪「野村財閥」が生まれた。この野村財閥の開祖、野村礼次郎氏は明治45年

(1912年)に共同野村銀行を設立した。昭和8年(1933年)に本社事務所を建設。これが現在の

建物である。共同野村銀行は第2次世界大戦(昭和18 ~20年)による戦時金融統制の

島原藩の飛地として独自の発展を遂げた。地理的には交通の要衝であり、桂川は天然の良港で

国東半島の産物の集積地として栄え、農業・塩田・製竹・養蚕・和蝋等新産業により、明治に

入っても大いに繁栄していた。日清戦争(明治27 ~ 28年)の後、経済界は空前の好景気となり、

当地にも富豪「野村財閥」が生まれた。この野村財閥の開祖、野村礼次郎氏は明治45年

(1912年)に共同野村銀行を設立した。昭和8年(1933年)に本社事務所を建設。これが現在の

建物である。共同野村銀行は第2次世界大戦(昭和18 ~20年)による戦時金融統制の

一環として大分合同銀行(現在の大分銀行)に合併された。戦後、昭和23年(1948年)2月、

西日本無尽(株) (その後、西日本銀行から西日本シティ銀行へ)が当建物を買収し、同社高田支店と

なった。平成5年(1993年)西日本銀行が移転し、大分市の投資家が購入したが、利用されず

廃墟同然の姿となっていた。平成5年(2004年)10月、大分石油㈱・ホテル清照がこれを買収し、

補修の上、保存・活用する事となった。店舗の内部は、一階の道路に面した部屋は吹き抜けで

自然の光あふれる大きな空間になっており、キャットウォークを巡らし優雅さを表現し、外部は、

西日本無尽(株) (その後、西日本銀行から西日本シティ銀行へ)が当建物を買収し、同社高田支店と

なった。平成5年(1993年)西日本銀行が移転し、大分市の投資家が購入したが、利用されず

廃墟同然の姿となっていた。平成5年(2004年)10月、大分石油㈱・ホテル清照がこれを買収し、

補修の上、保存・活用する事となった。店舗の内部は、一階の道路に面した部屋は吹き抜けで

自然の光あふれる大きな空間になっており、キャットウォークを巡らし優雅さを表現し、外部は、

正面壁のタイル張り、中央に鋼製模様欄間付きの出入口、その上壁に3本の装飾円柱、高い軒蛇腹

には上部の唐模模様と彫刻装飾を施してあり、古典主義的な様式をデザインした優れた姿形を

もっている。

には上部の唐模模様と彫刻装飾を施してあり、古典主義的な様式をデザインした優れた姿形を

もっている。

大分石油㈱・ホテル清照」

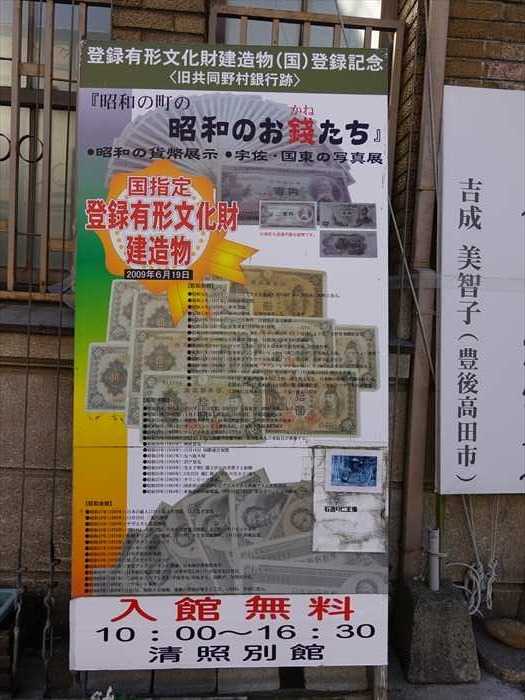

「国指定登録有形文化財建造物」であると。

「親子ガエル」の置物。

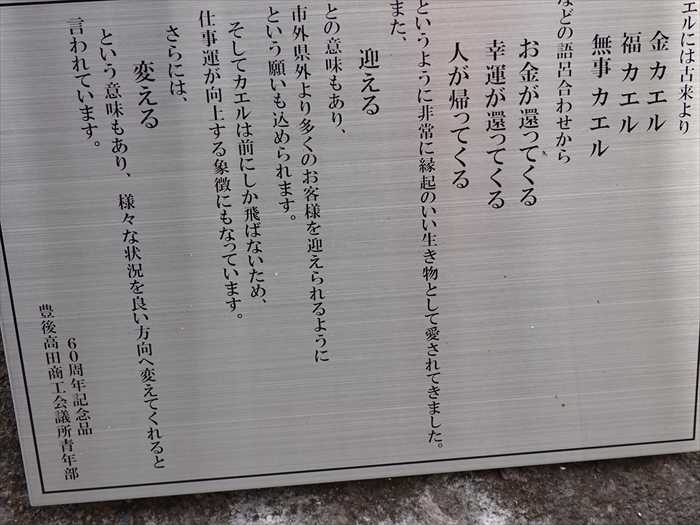

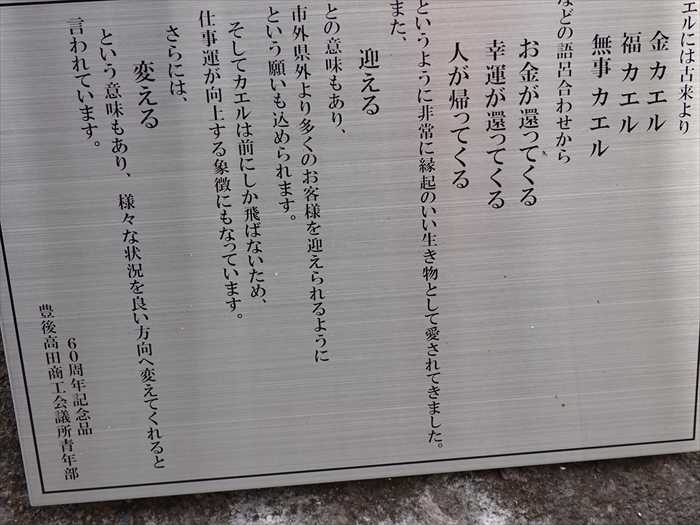

「カエルには古来より

「国指定登録有形文化財建造物」であると。

「親子ガエル」の置物。

「カエルには古来より

金カエル

福カエル

無事カエル

などの語呂合わせから

お金が還ってくる

幸運が還ってくる

人が帰ってくる

という非常に縁起のいい生き物として愛されてきました。

また

迎える

迎える

との意味もあり、

市外県外より多くのお客様を迎えられるようにいう願いも込められます。

そしてカエルは前にしか飛ばないため、仕事運が向上する象徴にもなっています。

さらには、

変える

という意味もあり、様々な状況を良い方向へ変えてくれると言われています。」

という意味もあり、様々な状況を良い方向へ変えてくれると言われています。」

「昭和29年の新町1丁目商店街(旧共同野村銀行)」前での写真。

大分県きっての大金持ち”野村財閥”が昭和8年に金庫代わリに建てたといわれるこの建物の前で、

豊後高田市の誕生(市制施行)を祝ってバチリ。

右手に「野村電機商会」、左手に「佐田屋」。

人通りはコロナ禍の影響もありほとんどなし。

「野村電機商会」のショーウィンドウには獅子頭が。

さらに「新町通り商店街」を進む。

左手に「松田はきもの店」、右手に「長田商店」。

「昆虫の館」。

レトロな雰囲気の漂う看板が。

「昆虫の館」には昆虫のグッズや写真が多く飾られていて、店内には訪れた芸能人の写真も

多く飾られていたのであった。

未来の食糧危機を救う食品として世界でも注目されている「昆虫食」。

日本でもコオロギの粉末を練り込んだお菓子がテレビで紹介されていたが・・・。

当たり前のように昆虫を食べてタンパク質をとる必要が出てくる日が本当に来るのであろうか?

その時、私は・・・・。

和牛肉「金岡(かなおか)」。

この店の「一店一宝」は

初代手回しの肉切り機

お店での人気商品は初代おかみが家族のおかずに作っていたコロッケ。

お店での人気商品は初代おかみが家族のおかずに作っていたコロッケ。

懐かしいコロッケの味はB級グルメと呼ぶにはあまりにももったいなく、安くて美味しい極上の

テイクアウト商品。お店自慢のあつあつコロッケを頬張りながら商店街を散策ください。

上記の言葉に誘われて、キムチコロッケとカレーコロッケを購入。

店の反対側にあったベンチで楽しむ。

店の女性に以前訪ねたことのある「蜂屋」さんについて訪ねたが、数年前に店を閉じたとのこと。

「ウエガキ薬局」。

「薬」の文字が。

書体は「小篆(しょうてん)」であろうか。

薬は艸(草カンムリ)+「楽」から構成されるている。

しかしこの楽が何を意味するかについてはいまだに諸説紛々をしているのだと。

「楽」のその形は松の木に由来しているのだと。下部は「木」、樹木を意味し、上部は

松ぼっくりの象形文字。松の枝を篝火や祭祀に使うときは、音楽やダンスの素材になると。

松葉、松の樹脂、松の花を病気の治療に使い、中国の薬草の起源でもあると。

私は、野草(草カンムリ)を煎じて呑むと「楽」になるから と単純に思っていたが

「語源」は、そう簡単な話ではないようだ。同居人にも聞いてみよう。

「二代目餅屋清末・杵や」。

「豊後高田 昭和の町

豊後高田市の商店街は、江戸時代から明治・大正・昭和30年代にかけ国東半島一の賑やかな町

として栄えていました。しかし高度経済成長を境に徐々に元気を失い、現在を迎えています。

豊後高田「昭和の町」は、そんな商店街に再び賑わいと元気をよみがえらせようと、

平成13年9月に始まったまちづくりです。

テイクアウト商品。お店自慢のあつあつコロッケを頬張りながら商店街を散策ください。

上記の言葉に誘われて、キムチコロッケとカレーコロッケを購入。

店の反対側にあったベンチで楽しむ。

店の女性に以前訪ねたことのある「蜂屋」さんについて訪ねたが、数年前に店を閉じたとのこと。

「ウエガキ薬局」。

「薬」の文字が。

書体は「小篆(しょうてん)」であろうか。

薬は艸(草カンムリ)+「楽」から構成されるている。

しかしこの楽が何を意味するかについてはいまだに諸説紛々をしているのだと。

「楽」のその形は松の木に由来しているのだと。下部は「木」、樹木を意味し、上部は

松ぼっくりの象形文字。松の枝を篝火や祭祀に使うときは、音楽やダンスの素材になると。

松葉、松の樹脂、松の花を病気の治療に使い、中国の薬草の起源でもあると。

私は、野草(草カンムリ)を煎じて呑むと「楽」になるから と単純に思っていたが

「語源」は、そう簡単な話ではないようだ。同居人にも聞いてみよう。

「二代目餅屋清末・杵や」。

「豊後高田 昭和の町

豊後高田市の商店街は、江戸時代から明治・大正・昭和30年代にかけ国東半島一の賑やかな町

として栄えていました。しかし高度経済成長を境に徐々に元気を失い、現在を迎えています。

豊後高田「昭和の町」は、そんな商店街に再び賑わいと元気をよみがえらせようと、

平成13年9月に始まったまちづくりです。

懐かしさが、ここにはまだ大切に残っています。貧しく不便でも生きる手ごたえがあった

あの時代に一瞬でも思いを馳せていただければ、これに過きる喜びはありません。」

「中野鮮魚店」。

店のおばあちゃんに誘われて、いや、このコロナ禍でも頑張っている姿に想いを致し

イカの足の茹でたもの(写真の一番右)を買い、車の移動中に二人で楽しんだのであった。

「甲イカ塩焼 700円」であった。

「町内商工案内図」。

そして「昭和ロマン蔵」を訪ねた。

明治から昭和にかけて大分県きっての豪商であった野村家の倉庫(昭和10年頃の建築)を

改造し、“昭和の町”のランドマーク(中核施設)となった『昭和ロマン蔵』。

ここはオート三輪車『ミゼット』をはじめとする自動車、木製の机やチョークで描く黒板の

ある教室、当時花形であった電化製品など、なつかしい昭和が満載で再現されている

『昭和のテーマパーク』なのであった。

正面にボンネットバス。これぞトトロの世界!!

「昭和ロマン蔵 ご案内」。

「この建物は、明治から昭和にかけて大分県きっての大金持ちといわれた”野村財閥"が昭和10年

ごろに米蔵として建てた旧高田農業倉庫です。

あの時代に一瞬でも思いを馳せていただければ、これに過きる喜びはありません。」

「中野鮮魚店」。

店のおばあちゃんに誘われて、いや、このコロナ禍でも頑張っている姿に想いを致し

イカの足の茹でたもの(写真の一番右)を買い、車の移動中に二人で楽しんだのであった。

「甲イカ塩焼 700円」であった。

「町内商工案内図」。

そして「昭和ロマン蔵」を訪ねた。

明治から昭和にかけて大分県きっての豪商であった野村家の倉庫(昭和10年頃の建築)を

改造し、“昭和の町”のランドマーク(中核施設)となった『昭和ロマン蔵』。

ここはオート三輪車『ミゼット』をはじめとする自動車、木製の机やチョークで描く黒板の

ある教室、当時花形であった電化製品など、なつかしい昭和が満載で再現されている

『昭和のテーマパーク』なのであった。

正面にボンネットバス。これぞトトロの世界!!

「昭和ロマン蔵 ご案内」。

「この建物は、明治から昭和にかけて大分県きっての大金持ちといわれた”野村財閥"が昭和10年

ごろに米蔵として建てた旧高田農業倉庫です。

”野村財閥”は、かって豊後高田の商店街の中心に豪壮な屋敷を構え、小作人に貸しつけていた

田畑は西国東・宇佐・下毛の3郡にまたがる360歩、小作米だけでも1年に1万俵を誇ったと

いわれています。

その後時代は変わり、この旧高田農業倉庫は、”昭和の町”の拠点施設、”昭和ロン蔵”として

生まれ変わりました。

田畑は西国東・宇佐・下毛の3郡にまたがる360歩、小作米だけでも1年に1万俵を誇ったと

いわれています。

その後時代は変わり、この旧高田農業倉庫は、”昭和の町”の拠点施設、”昭和ロン蔵”として

生まれ変わりました。

日本一の駄菓子屋のおもちやコレクションを展示する”駄菓子屋の夢博物館”をはじめ、昭和時代の

暮らしに思いを馳せることのできる”昭和ロマン蔵”は、昭和30年代の思い出を探す記憶の

宝箱です。

暮らしに思いを馳せることのできる”昭和ロマン蔵”は、昭和30年代の思い出を探す記憶の

宝箱です。

日々昭和の時代へと回帰していく豊後高田、昭和の町で、心の旅をごゆっくりとお楽しみ

ください。」

「昭和ロマン蔵」案内地図。

手前には最新鋭のEV車・超小型モビリティも。

ネットによると、レンタル可能のようである。

その先に、懐かしい昭和の車が並んでいた。

正面から。車種には全くの門外漢いや無関心の私なのであった。

「昭和ロマン号」案内ボード。

昭和32年式ボンネットバスのようだ。

街をは走っているようであるが。

35年以上眠っていたものを、部品を手作りし作り上げたと。

いすゞボンネットバス

ください。」

「昭和ロマン蔵」案内地図。

手前には最新鋭のEV車・超小型モビリティも。

ネットによると、レンタル可能のようである。

その先に、懐かしい昭和の車が並んでいた。

正面から。車種には全くの門外漢いや無関心の私なのであった。

「昭和ロマン号」案内ボード。

昭和32年式ボンネットバスのようだ。

街をは走っているようであるが。

35年以上眠っていたものを、部品を手作りし作り上げたと。

いすゞボンネットバス

型式 B X 1 4 1

年式 1957年を(昭和32年)

全長 8,310mm

全幅 2,430mm

全高 2,960mm

再生 福山自動車時計博物館(2009年)

前輪がセンターにない?三輪自動車。

昭和53年製のトヨタクラウンが手前に。

オート三輪車ミゼット。

斜めから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.