PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

豊後高田市の「昭和の町」を後にして、県道23号線を「中津城」に向かって西に進む。

駅館川(やっかんがわ)に架かる「小松橋」を渡る。

左手にはJR日豊本線の駅館川鉄橋が見えた。

左手にはJR日豊本線。

正面に「中津日田道路」が現れた。

そして県道108号線に入り、「新博多町交流センター」の角を右折して進み

「中津城本丸跡」の駐車場に到着し、「中津城跡」の散策開始。

大分県中津市二ノ丁1273−1。

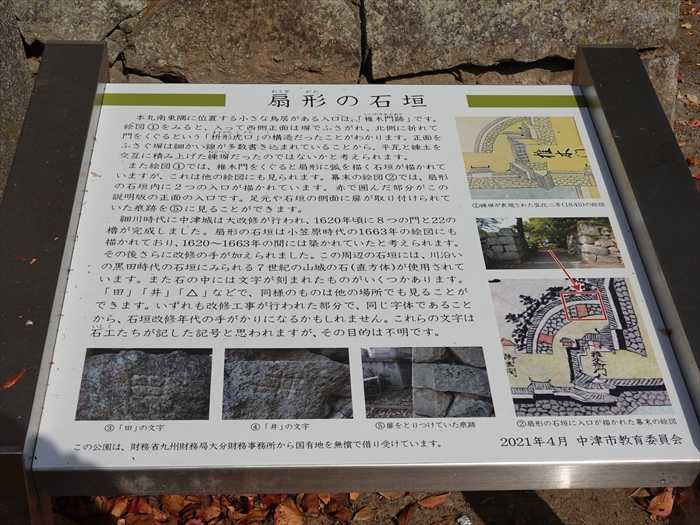

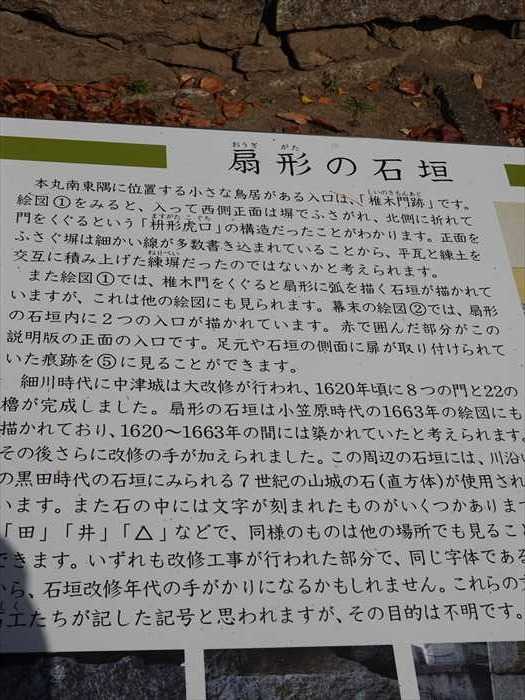

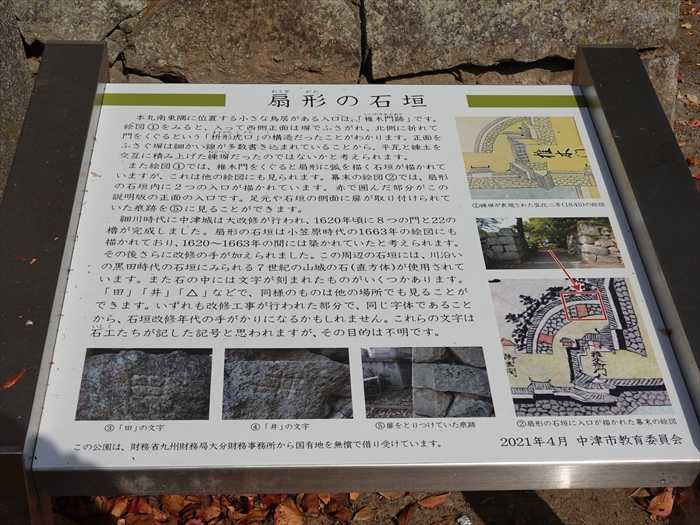

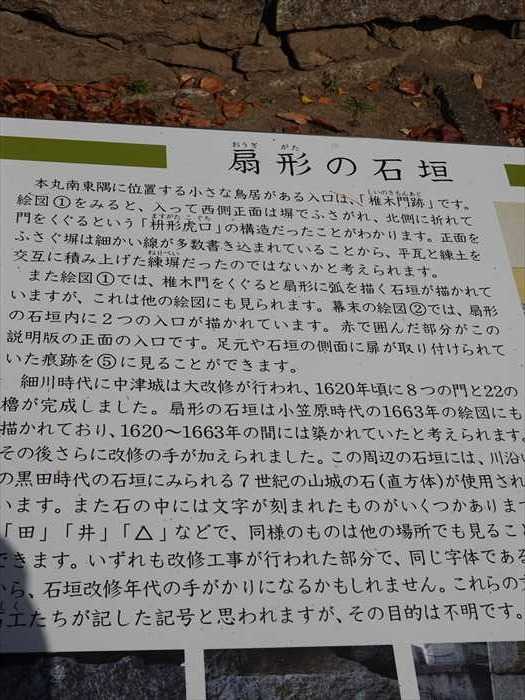

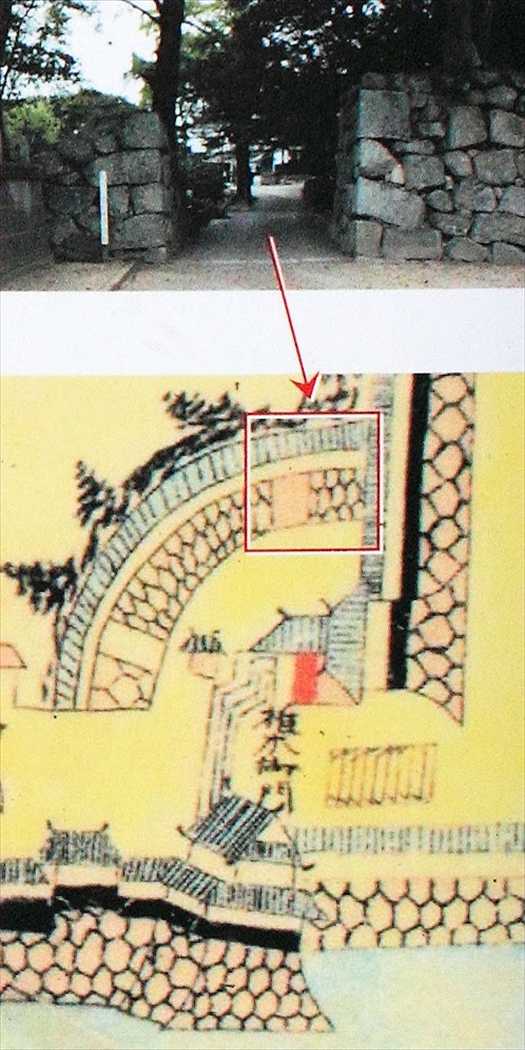

「扇形の石垣」案内板。

本丸南東隅に位置する小さな鳥居がある入口は、「椎木門跡」です。

絵図①をみると、入って西側正面は塀でふさがれ、北側に折れて門をくぐるという「枡形虎ロ」の

構造だったことがわかります。正面をふさぐ塀は細かい線が多数書き込まれていることから、

平瓦と練土を交互に積み上げた練塀だったのではないかと考えられます。

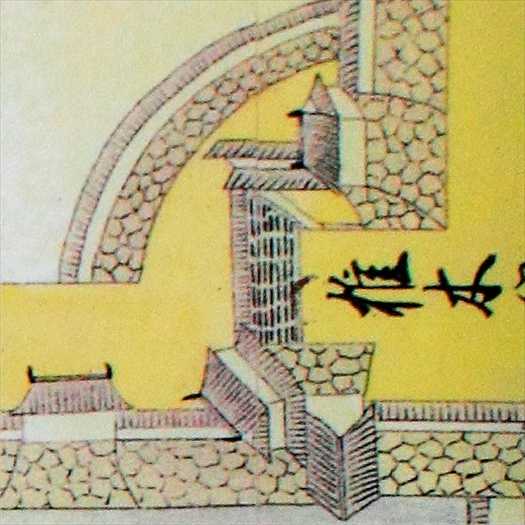

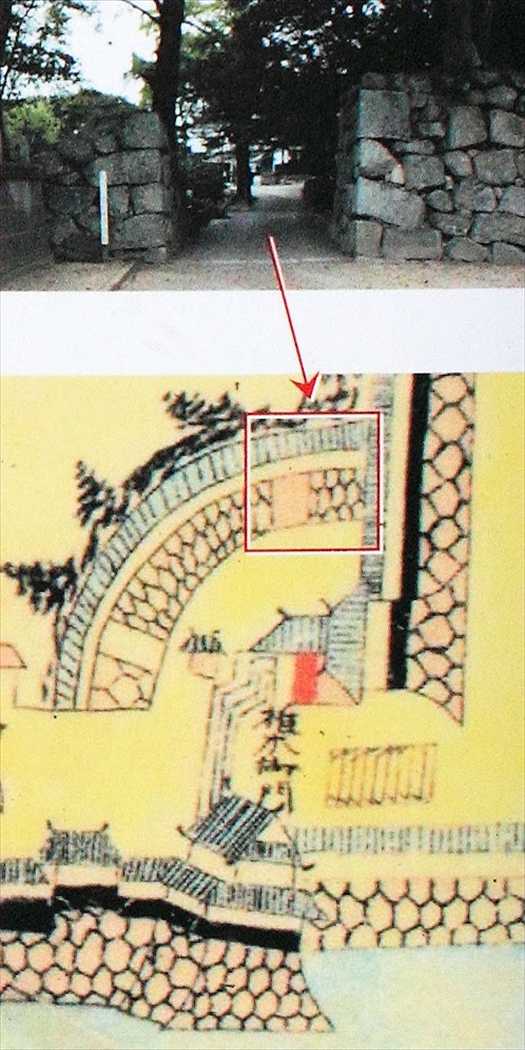

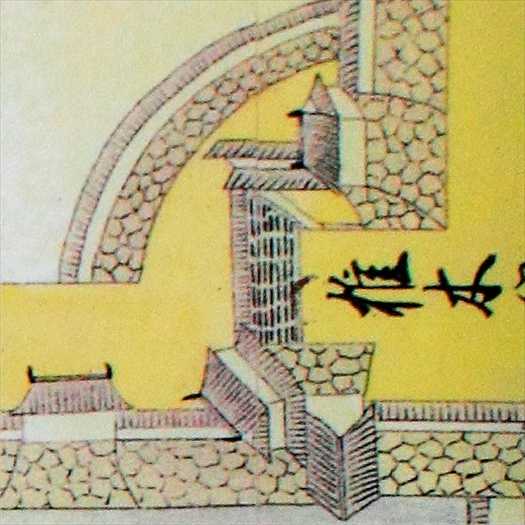

また、絵図①では椎木門をくぐると扇型に弧を描く石垣が描かれていますが、これは他の絵図にも

見られます。幕末の絵図②では、扇型の石垣内に2つの入口が描かれています。赤で囲んだ部分が

この説明版の正面の入口です。足元や石垣の側面に扉が取り付けられていた痕跡を⑤に見ることが

できます。

細川時代に中津城は大改修が行われ、1620年頃に8つの門と22の櫓が完成しました。扇型の

石垣は小笠原時代の1663年の絵図にも描かれており、1620~1663年の間には築かれていたと

考えられます。その後さらに改修の手が加えられました。この周辺の石垣には、川沿いの黒田

刻まれたものがいくつかあります。「田」「井」「△」などで、同様のものは他の場所でも

見ることができます。いずれも改修工事が行われた部分で、同じ字体であることから、

石垣改修年代の手がかりになるかもしれません。これらの文字は石工たちが記した記号と

思われますが、その目的は不明です。」

①練塀が表現された弘化ニ年(1845)の絵図

③「田」の文字

④「井」の文字

⑤扉をとりつけていた痕跡。

「椎木門跡」の左部分の石垣。

「椎木門跡」を進むと、紅葉が拡がっていた。

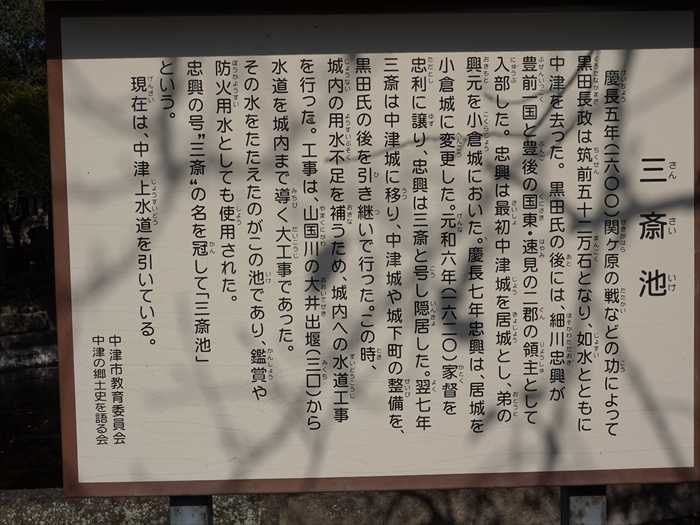

左手にあったのが「三斎池」。

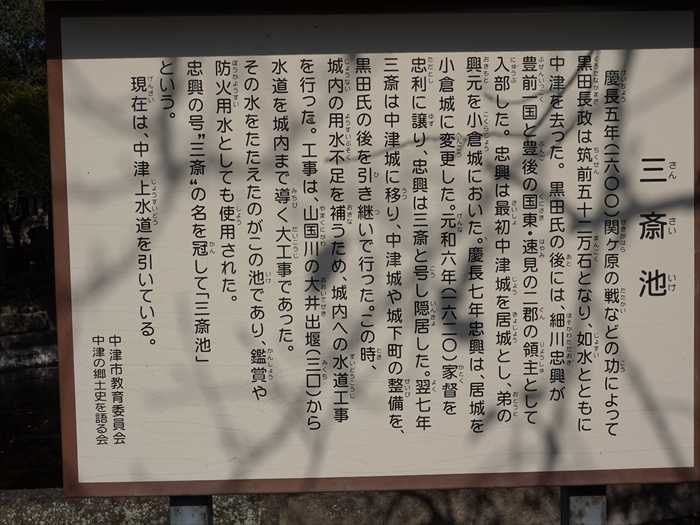

「三斎池

慶長5年(1600)関ヶ原の戦などの功によって黒田長政は筑前五十二万石となり、如水とともに

中津を去った。

黒田氏の後には、細川忠興が豊前一国と豊後の国東(くにさき)・速見(はやみ)の二郡の領主

として入部した。

忠興は最初中津城を居城とし、弟の興元(おきもと)を小倉城においた。

慶長7年忠興は、居城を小倉城に変更した。

元和6年(1620)家督を忠利(ただとし)に譲り、忠興は三斎と号し隠居した。

翌7年三斎は中津城に移り、中津城や城下町の整備を黒田氏の後を引き継いで行った。

この時、城内の用水不足を補うため、城内への水道工事を行った。

工事は、山国川の大井出堰(おおいでぜき)三口(みくち)から水道を城内まで導く大工事で

あった。

その水をたたえたのがこの池であり、鑑賞や防火用水としても使用された。

忠興の号”三斎”の名を冠して「三斎池」という。

現在は、中津上水道を引いている。」

紅葉を見上げながら進む。

紅葉と黄葉のコラボを楽しむ。

前方に黄&紅葉のトンネルが。

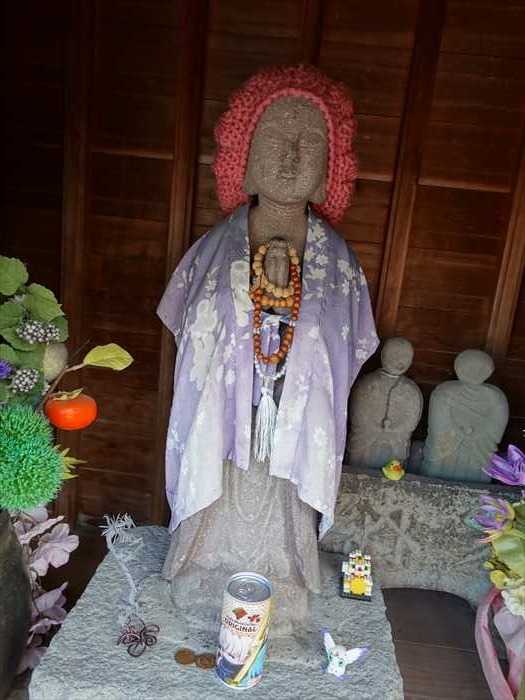

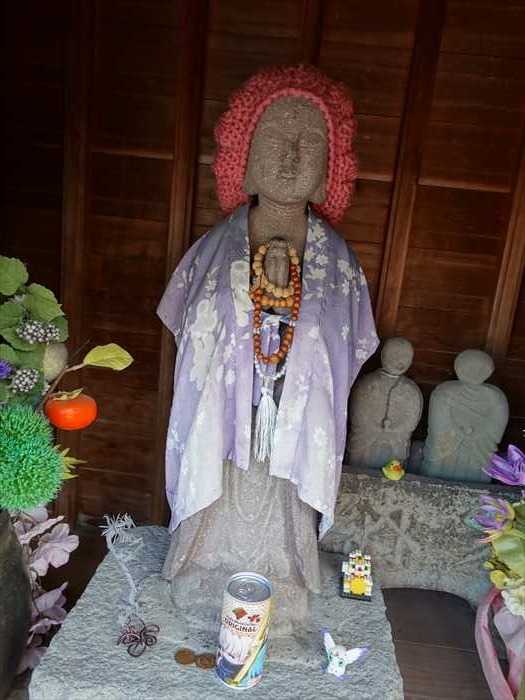

その先にあったのが「高輪地蔵」を安置した祠。

「高輪地蔵」。

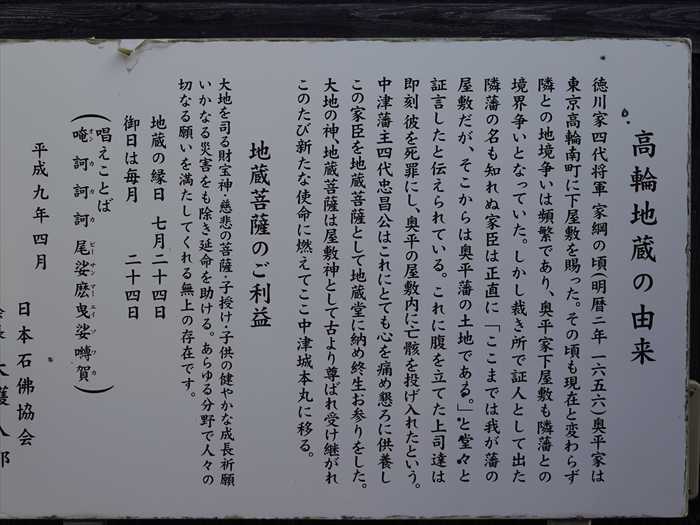

「高輪地蔵の由来

徳川家四代将軍家綱の頃(明暦ニ年・一六五六年)奥平家は東京高輪南町に下屋敷を賜った。

その頃も現在と変わらず、隣との地境争いは頻繁であり、奥平家下屋敷も隣藩との境界争いと

なっていた。しかし裁き所で証人として出た隣藩の名も知れぬ家臣は正直に「ここまでは我が

藩の屋敷だが、そこからは奥平藩の土地である。」と堂々と証言したと伝えられている。

これに腹を立てた上司達は即刻彼を死罪にし、奥平の屋敷内に亡骸を投げ入れたという。

中津藩主四代奥平忠昌公はこれにとても心を痛め懇ろに供養し、この家臣を地蔵菩薩として

地蔵堂に納め終生お参りをした。

大地の神、地蔵菩薩は屋敷神として古より尊ばれ受け継がれ、このたび新たな使命に燃えてここ

中津城本丸に移る。」

「奥平神社」の東側入口の石鳥居。

石鳥居を潜って石段を下りて外から「天守」、「大鞁櫓」を見る。

本丸を中心として、北に二の丸、南に三ノ丸があり、全体ではほぼ直角三角形をなしていたため

扇形に例えて「扇城(せんじょう)」とも呼ばれていた。櫓の棟数は22基、門は8棟。

総構には、6箇所の虎口が開けられた。

そして戻り、「中津城天守(奥平家歴史資料館)」を正面に見る。

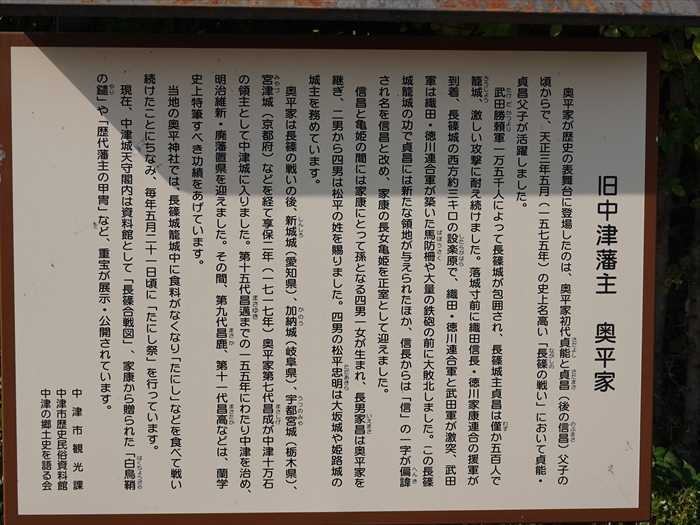

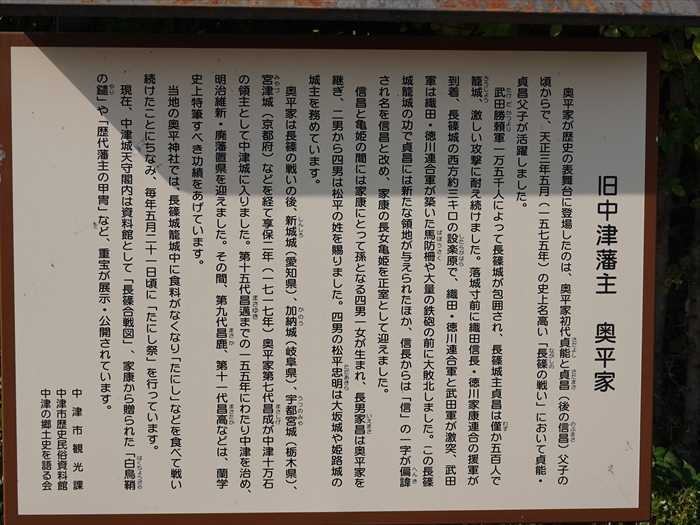

「旧中津藩主 奥平家

奥平家が歴史の表舞台に登場したのは、奥平家初代貞能(さだよし)と貞昌(さだまさ、後の信昌)

父子の頃からで、天正三年五月(一五七五年)の史上名高い「長篠の戦い」において貞能・貞昌父子

が活躍しました。

武田勝頼軍一万五千人によって長篠域が包囲され、長篠域主貞昌は僅か五百人で籠域、激しい

攻撃に耐え続けました。落城寸前に織田信長・徳川家康連合の援軍が到着、長篠城の西方約三キロ

の設楽原(したらがはら)で、織田・徳川連合軍と武田軍が激突、武田軍は織田・徳川連合軍が

築いた馬防柵や大量の鉄砲の前に大敗北しました。この長篠城籠城の功で貞昌には新にな領地が

与えられたほが、信長からは「信」の一字が偏諱され名を信昌と改め、家康の長女亀姫を正室

として迎えました。

信昌と亀姫の間には家康にとって孫となる四男一女が生まれ、長男家昌は奥平家を継ぎ、ニ男

から四男は松平の姓を賜りました。四男の松平忠明は大坂城や姫路城の城主を務めています。

奥平家は長篠の戦いの後、新城(しんしろ)城(愛知県)、加納城(岐阜県)、宇都宮城(栃木県)、

宮津城(京都府)などを経て享保ニ年(一七一七年)奥平家第七代昌成(まさしげ)が中津十万石

の領主として中津城に入りましに。第十五代昌邁(まさゆき)までの一五五年にわたり中津を

治め、明治維新・廃藩置県を迎えました。その間、第九代昌鹿(まさか)、第十一代昌高などは

蘭学史上特筆すべき功績をあげています

当地の奥平神社では、長篠城籠城中に食料がなくなり「たにし」などを食へて戦い続けたことに

ちなみ、毎年五月ニ十一日頃に「たにし祭」を行っています。

現在、中津城天守閣内は資料館として「長篠合戦図」、家康から贈られに「白鳥鞘の鑓」や

「歴代藩主の甲冑」など、重宝が展示・公開されています。」

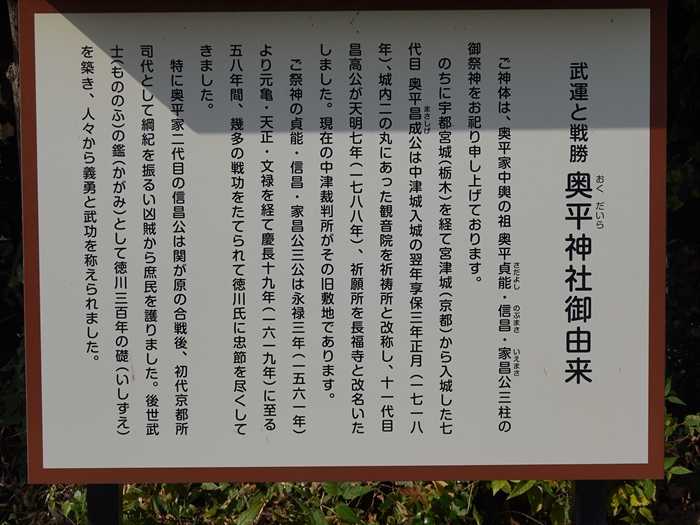

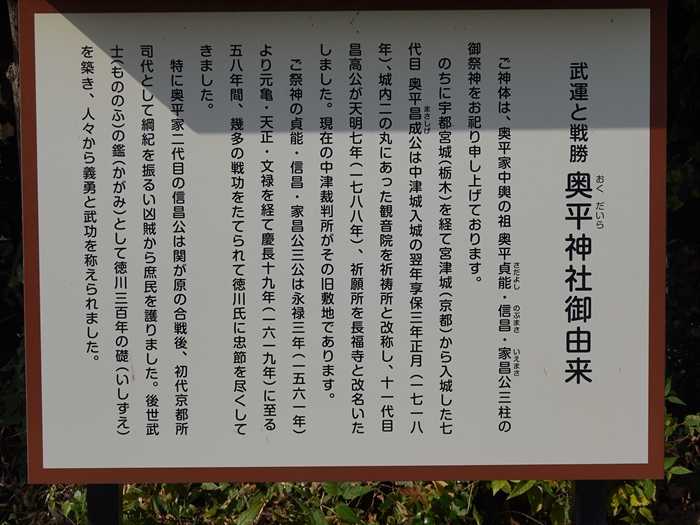

「武運と戦勝 奥平神社御由来

ご神体は、奥平家中興の祖、奥平貞能・信昌・家昌公三柱の御祭神をお祀り申し上げております。

のちに宇都宮城(栃木)を経て宮津城(京都)から入城した七代目奥平昌成公は中津城入城の翌年

享保三年正月(一七一八年)、城内二の丸にあった観音院を祈祷所と改称し、十一代目昌高公が

天明七年(一七八八年)、祈祷所を長福寺と改名いたしました。現在の中津裁判所がその旧敷地で

あります。

御祭神の貞能・信昌・家昌公三公は永禄三年(一五六一年)より元亀・天正・文禄を経て

慶長十九年(一六一九年)に至る五八年間、幾多の戦功をたてられて徳川氏に忠節を尽くして

きました。

特に奥平家ニ代目の信昌公は関が原の合戦後、初代京都所司代として綱紀を振るい凶賊から庶民を

護りました。後世武士(もののふ)の鑑(かがみ)として徳川三百年の礎(いしずえ)を築き、

人々から義勇と武功を称えられました。」

「奥平神社」の「社殿」。

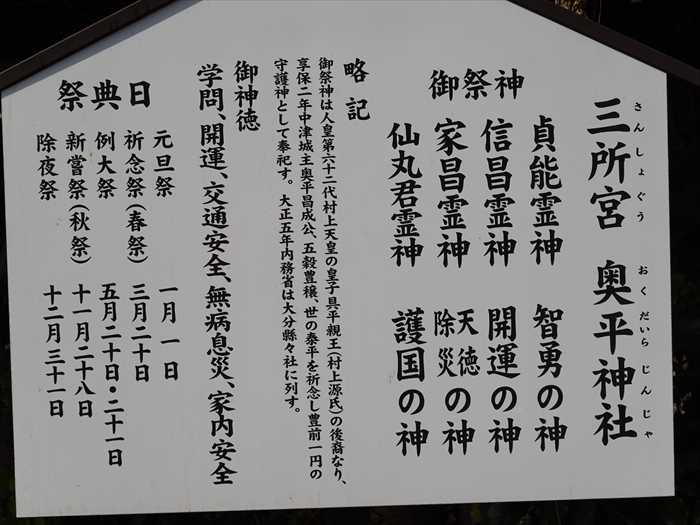

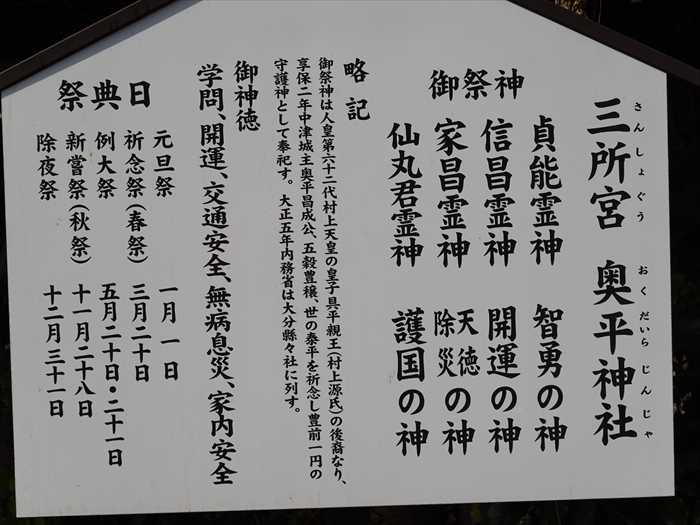

「三所宮 奥平神社

御祭神 貞能霊神 知勇の神

信昌霊神 開運の神

家昌霊神 天徳除災の神

仙丸君霊神 護国の神

駅館川(やっかんがわ)に架かる「小松橋」を渡る。

左手にはJR日豊本線の駅館川鉄橋が見えた。

左手にはJR日豊本線。

正面に「中津日田道路」が現れた。

そして県道108号線に入り、「新博多町交流センター」の角を右折して進み

「中津城本丸跡」の駐車場に到着し、「中津城跡」の散策開始。

大分県中津市二ノ丁1273−1。

「扇形の石垣」案内板。

本丸南東隅に位置する小さな鳥居がある入口は、「椎木門跡」です。

絵図①をみると、入って西側正面は塀でふさがれ、北側に折れて門をくぐるという「枡形虎ロ」の

構造だったことがわかります。正面をふさぐ塀は細かい線が多数書き込まれていることから、

平瓦と練土を交互に積み上げた練塀だったのではないかと考えられます。

また、絵図①では椎木門をくぐると扇型に弧を描く石垣が描かれていますが、これは他の絵図にも

見られます。幕末の絵図②では、扇型の石垣内に2つの入口が描かれています。赤で囲んだ部分が

この説明版の正面の入口です。足元や石垣の側面に扉が取り付けられていた痕跡を⑤に見ることが

できます。

細川時代に中津城は大改修が行われ、1620年頃に8つの門と22の櫓が完成しました。扇型の

石垣は小笠原時代の1663年の絵図にも描かれており、1620~1663年の間には築かれていたと

考えられます。その後さらに改修の手が加えられました。この周辺の石垣には、川沿いの黒田

刻まれたものがいくつかあります。「田」「井」「△」などで、同様のものは他の場所でも

見ることができます。いずれも改修工事が行われた部分で、同じ字体であることから、

石垣改修年代の手がかりになるかもしれません。これらの文字は石工たちが記した記号と

思われますが、その目的は不明です。」

①練塀が表現された弘化ニ年(1845)の絵図

③「田」の文字

④「井」の文字

⑤扉をとりつけていた痕跡。

「椎木門跡」の左部分の石垣。

「椎木門跡」を進むと、紅葉が拡がっていた。

左手にあったのが「三斎池」。

「三斎池

慶長5年(1600)関ヶ原の戦などの功によって黒田長政は筑前五十二万石となり、如水とともに

中津を去った。

黒田氏の後には、細川忠興が豊前一国と豊後の国東(くにさき)・速見(はやみ)の二郡の領主

として入部した。

忠興は最初中津城を居城とし、弟の興元(おきもと)を小倉城においた。

慶長7年忠興は、居城を小倉城に変更した。

元和6年(1620)家督を忠利(ただとし)に譲り、忠興は三斎と号し隠居した。

翌7年三斎は中津城に移り、中津城や城下町の整備を黒田氏の後を引き継いで行った。

この時、城内の用水不足を補うため、城内への水道工事を行った。

工事は、山国川の大井出堰(おおいでぜき)三口(みくち)から水道を城内まで導く大工事で

あった。

その水をたたえたのがこの池であり、鑑賞や防火用水としても使用された。

忠興の号”三斎”の名を冠して「三斎池」という。

現在は、中津上水道を引いている。」

紅葉を見上げながら進む。

紅葉と黄葉のコラボを楽しむ。

前方に黄&紅葉のトンネルが。

その先にあったのが「高輪地蔵」を安置した祠。

「高輪地蔵」。

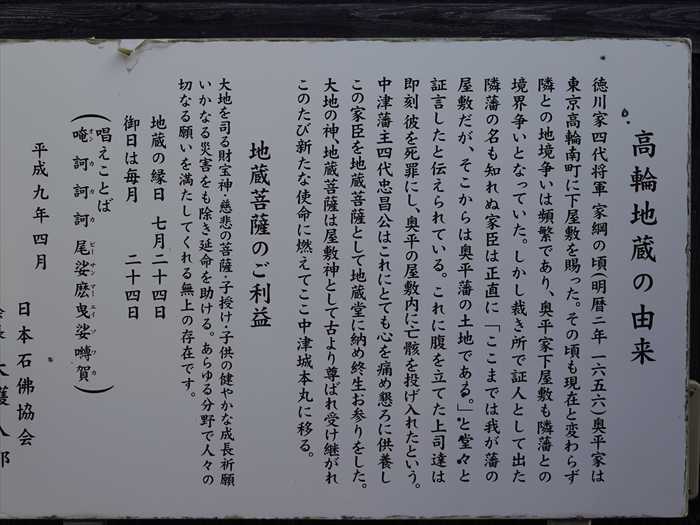

「高輪地蔵の由来

徳川家四代将軍家綱の頃(明暦ニ年・一六五六年)奥平家は東京高輪南町に下屋敷を賜った。

その頃も現在と変わらず、隣との地境争いは頻繁であり、奥平家下屋敷も隣藩との境界争いと

なっていた。しかし裁き所で証人として出た隣藩の名も知れぬ家臣は正直に「ここまでは我が

藩の屋敷だが、そこからは奥平藩の土地である。」と堂々と証言したと伝えられている。

これに腹を立てた上司達は即刻彼を死罪にし、奥平の屋敷内に亡骸を投げ入れたという。

中津藩主四代奥平忠昌公はこれにとても心を痛め懇ろに供養し、この家臣を地蔵菩薩として

地蔵堂に納め終生お参りをした。

大地の神、地蔵菩薩は屋敷神として古より尊ばれ受け継がれ、このたび新たな使命に燃えてここ

中津城本丸に移る。」

「奥平神社」の東側入口の石鳥居。

石鳥居を潜って石段を下りて外から「天守」、「大鞁櫓」を見る。

本丸を中心として、北に二の丸、南に三ノ丸があり、全体ではほぼ直角三角形をなしていたため

扇形に例えて「扇城(せんじょう)」とも呼ばれていた。櫓の棟数は22基、門は8棟。

総構には、6箇所の虎口が開けられた。

そして戻り、「中津城天守(奥平家歴史資料館)」を正面に見る。

「旧中津藩主 奥平家

奥平家が歴史の表舞台に登場したのは、奥平家初代貞能(さだよし)と貞昌(さだまさ、後の信昌)

父子の頃からで、天正三年五月(一五七五年)の史上名高い「長篠の戦い」において貞能・貞昌父子

が活躍しました。

武田勝頼軍一万五千人によって長篠域が包囲され、長篠域主貞昌は僅か五百人で籠域、激しい

攻撃に耐え続けました。落城寸前に織田信長・徳川家康連合の援軍が到着、長篠城の西方約三キロ

の設楽原(したらがはら)で、織田・徳川連合軍と武田軍が激突、武田軍は織田・徳川連合軍が

築いた馬防柵や大量の鉄砲の前に大敗北しました。この長篠城籠城の功で貞昌には新にな領地が

与えられたほが、信長からは「信」の一字が偏諱され名を信昌と改め、家康の長女亀姫を正室

として迎えました。

信昌と亀姫の間には家康にとって孫となる四男一女が生まれ、長男家昌は奥平家を継ぎ、ニ男

から四男は松平の姓を賜りました。四男の松平忠明は大坂城や姫路城の城主を務めています。

奥平家は長篠の戦いの後、新城(しんしろ)城(愛知県)、加納城(岐阜県)、宇都宮城(栃木県)、

宮津城(京都府)などを経て享保ニ年(一七一七年)奥平家第七代昌成(まさしげ)が中津十万石

の領主として中津城に入りましに。第十五代昌邁(まさゆき)までの一五五年にわたり中津を

治め、明治維新・廃藩置県を迎えました。その間、第九代昌鹿(まさか)、第十一代昌高などは

蘭学史上特筆すべき功績をあげています

当地の奥平神社では、長篠城籠城中に食料がなくなり「たにし」などを食へて戦い続けたことに

ちなみ、毎年五月ニ十一日頃に「たにし祭」を行っています。

現在、中津城天守閣内は資料館として「長篠合戦図」、家康から贈られに「白鳥鞘の鑓」や

「歴代藩主の甲冑」など、重宝が展示・公開されています。」

「武運と戦勝 奥平神社御由来

ご神体は、奥平家中興の祖、奥平貞能・信昌・家昌公三柱の御祭神をお祀り申し上げております。

のちに宇都宮城(栃木)を経て宮津城(京都)から入城した七代目奥平昌成公は中津城入城の翌年

享保三年正月(一七一八年)、城内二の丸にあった観音院を祈祷所と改称し、十一代目昌高公が

天明七年(一七八八年)、祈祷所を長福寺と改名いたしました。現在の中津裁判所がその旧敷地で

あります。

御祭神の貞能・信昌・家昌公三公は永禄三年(一五六一年)より元亀・天正・文禄を経て

慶長十九年(一六一九年)に至る五八年間、幾多の戦功をたてられて徳川氏に忠節を尽くして

きました。

特に奥平家ニ代目の信昌公は関が原の合戦後、初代京都所司代として綱紀を振るい凶賊から庶民を

護りました。後世武士(もののふ)の鑑(かがみ)として徳川三百年の礎(いしずえ)を築き、

人々から義勇と武功を称えられました。」

「奥平神社」の「社殿」。

「三所宮 奥平神社

御祭神 貞能霊神 知勇の神

信昌霊神 開運の神

家昌霊神 天徳除災の神

仙丸君霊神 護国の神

略記

御祭神は人皇第六十ニ代村上天皇の皇子具平親王(村上源氏)の後裔なり、

御祭神は人皇第六十ニ代村上天皇の皇子具平親王(村上源氏)の後裔なり、

享保ニ年中津城主奥平昌成公、五穀豊穣、世の泰平を祈念し豊前一円の

守護神として奉祀す。大正五年内務省は大分縣々社に列す。

御神徳

学問、開運、交通安全、無病息災、家内安全

祭典日

元旦祭 一月一日

元旦祭 一月一日

祈念祭(春祭) 三月ニ十日

例大祭 五月ニ十日・ニ十一日

新嘗祭(秋祭) 十一月ニ十八日

除夜祭 十ニ月三十一日」

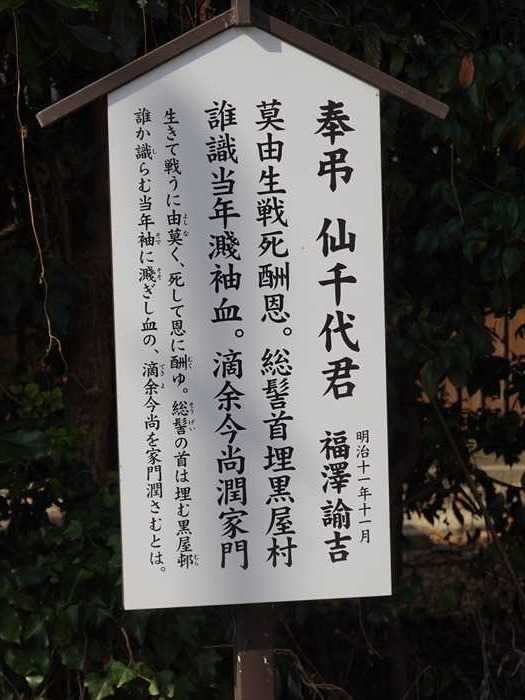

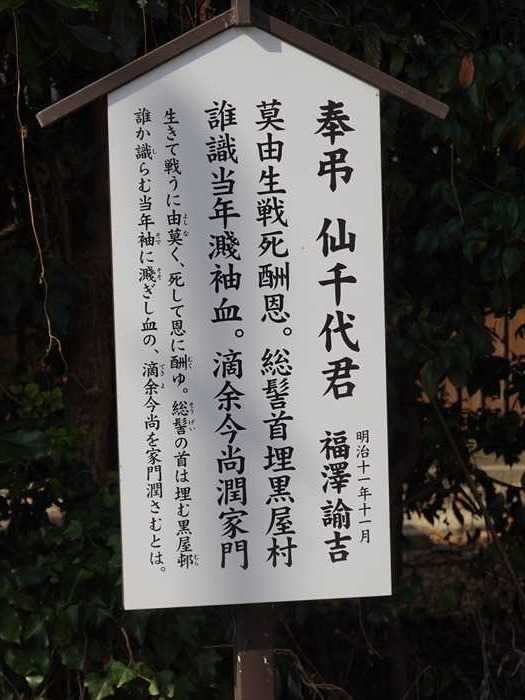

「奉弔 仙千代君

明治十一年十一月 福澤諭吉

莫由生戦死酬恩。総髻首埋黒屋村

「奉弔 仙千代君

明治十一年十一月 福澤諭吉

莫由生戦死酬恩。総髻首埋黒屋村

誰識当年濺袖血。滴余今尚潤家門

生きて戦うに由莫く、死して思に酬(むく)ゆ。総髻(そうげい)の首は埋む黒屋邨(むら)

誰か識らむ当年袖に濺(そそ)ぎし血の、滴余(てきよ)今尚を家門潤さむとは。」

扁額「奥平神社」。

「内陣」。

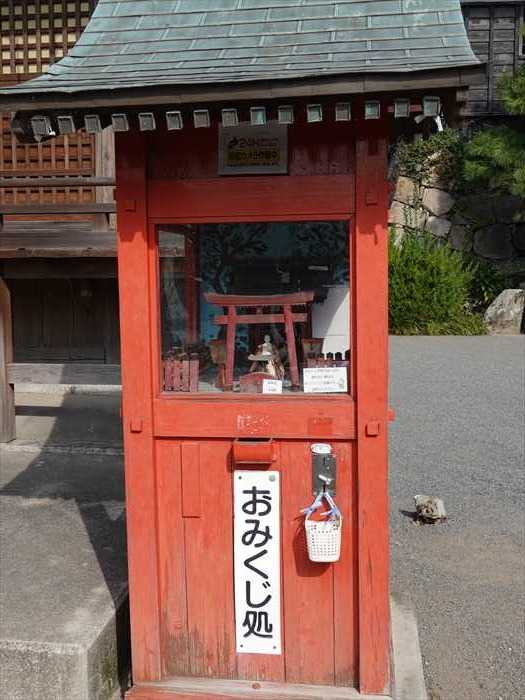

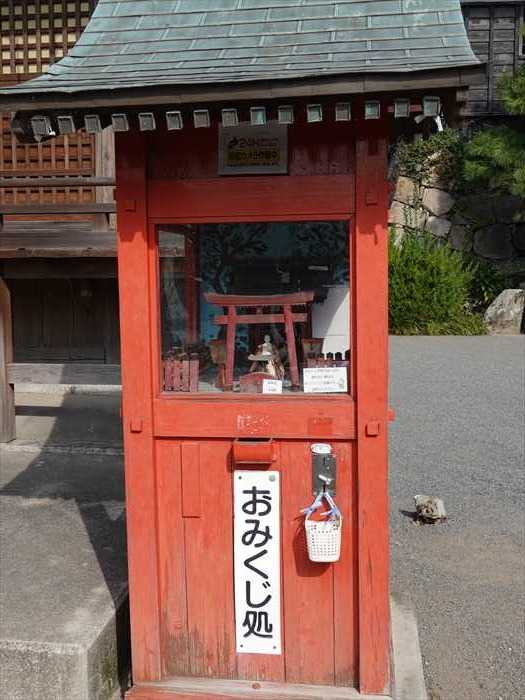

「 おみくじ処 」👈リンク。この日は「故障中」と。

リンクした動画はネットからのものです。

そして「水城 奥平 続日本一〇〇名城 中津城」御入口。

周防灘(豊前海)に臨む中津川(山国川の派川)河口の地に築城された梯郭式の平城で。

堀には海水が引き込まれているため、水城(海城)ともされ、今治城・高松城と並ぶ

日本三大水城の一つに数えられる。

「天守(奥平家歴史資料館)」。

手前に「日本風景街道 中津城」案内柱。

「天守」に向かって進む。

江戸時代の絵図には天守は描かれておらず、「中津城下図」には、中津川沿岸の本丸鉄門脇に

三重櫓が描かれているのみである。しかし、黒田孝高(如水)の手紙には「天守に銭を積んで

蓄えた」とある。その後、元和5年1月5日細川忠興書状に、小笠原忠真(忠興の三男忠利の

義兄弟)へ中津城の天守を譲るとあり、当時忠真が築城中だった明石城へ送られたが、実際の

明石城には天守はなく、他の建物に転用されたと考えられる。また、文禄2年(1593年)に

亡くなった小河信章の跡を継いだ小河之直へ長政が発した3月3日付書状に、天守の欄干が腐った

旨の記述があるが、これが中津城かその後の居城福岡城を指すかは不明である と。

扁額「奥平神社」。

「内陣」。

「 おみくじ処 」👈リンク。この日は「故障中」と。

リンクした動画はネットからのものです。

そして「水城 奥平 続日本一〇〇名城 中津城」御入口。

周防灘(豊前海)に臨む中津川(山国川の派川)河口の地に築城された梯郭式の平城で。

堀には海水が引き込まれているため、水城(海城)ともされ、今治城・高松城と並ぶ

日本三大水城の一つに数えられる。

日本三水城(日本名城大図鑑)は

■ 中津城(大分県中津市) 中津川河口周防灘に臨む

築城者:黒田 孝高 築城年:天正16年(1588)

築城者:生駒 親正 築城年:天正18年(1590)

築城者:藤堂 高虎 築城年:慶長7年(1602)

「天守(奥平家歴史資料館)」。

手前に「日本風景街道 中津城」案内柱。

「天守」に向かって進む。

江戸時代の絵図には天守は描かれておらず、「中津城下図」には、中津川沿岸の本丸鉄門脇に

三重櫓が描かれているのみである。しかし、黒田孝高(如水)の手紙には「天守に銭を積んで

蓄えた」とある。その後、元和5年1月5日細川忠興書状に、小笠原忠真(忠興の三男忠利の

義兄弟)へ中津城の天守を譲るとあり、当時忠真が築城中だった明石城へ送られたが、実際の

明石城には天守はなく、他の建物に転用されたと考えられる。また、文禄2年(1593年)に

亡くなった小河信章の跡を継いだ小河之直へ長政が発した3月3日付書状に、天守の欄干が腐った

旨の記述があるが、これが中津城かその後の居城福岡城を指すかは不明である と。

昭和39年(1964年)、本丸上段の北東隅櫓跡(薬研堀端)に観光開発を目的に建てられた。

奥平昌信が中心となって構想し、小倉城や名古屋城などの天守外観の復興に携わった、

東京工業大学教授の藤岡通夫が設計を手がけた。 鉄筋コンクリート構造で、外観は萩城天守を

モデルとして外壁仕上げは下見板張りを模し、外観5重内部5階(5重5階)構造で高さは

23mある。

東京工業大学教授の藤岡通夫が設計を手がけた。 鉄筋コンクリート構造で、外観は萩城天守を

モデルとして外壁仕上げは下見板張りを模し、外観5重内部5階(5重5階)構造で高さは

23mある。

模擬天守は中津城(奥平家歴史資料館)として一般公開されており、奥平家歴代の当主の甲冑、

奥平忠昌が徳川家康から拝領した白鳥鞘の鑓(しらとりざやのやり)、長篠の戦いを描いた

長篠合戦図大掛軸、武田信玄から拝領した陣羽織、徳川家康からの軍法事書など古文書類が

展示されていた。

先程訪ねた「奥平神社」の拝殿と本殿を左下に見る。

同時に、模擬天守南に望楼型の二重櫓・「大鞁櫓(だいひやぐら)」も建てられていた。

奥平忠昌が徳川家康から拝領した白鳥鞘の鑓(しらとりざやのやり)、長篠の戦いを描いた

長篠合戦図大掛軸、武田信玄から拝領した陣羽織、徳川家康からの軍法事書など古文書類が

展示されていた。

先程訪ねた「奥平神社」の拝殿と本殿を左下に見る。

同時に、模擬天守南に望楼型の二重櫓・「大鞁櫓(だいひやぐら)」も建てられていた。

かつてこの場所には南東隅櫓があり層塔型で多門櫓を続櫓として付属させている姿が写る

古写真があるのだと。

模擬天守の内部に入る。

「奥平家歴史資料館」見学のチケットを400円で購入。

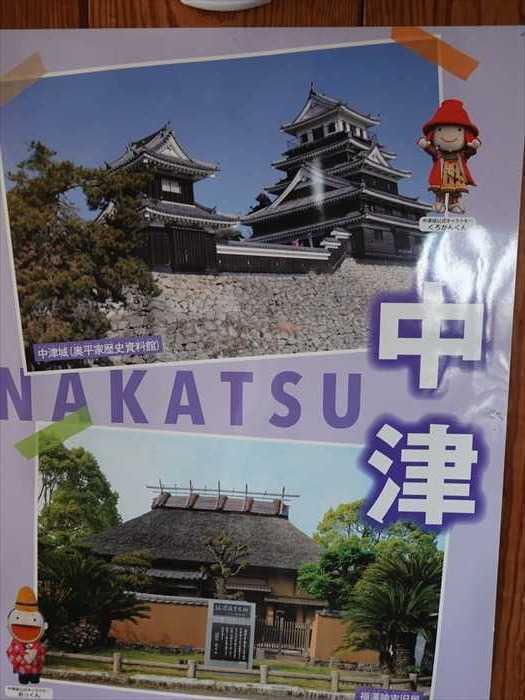

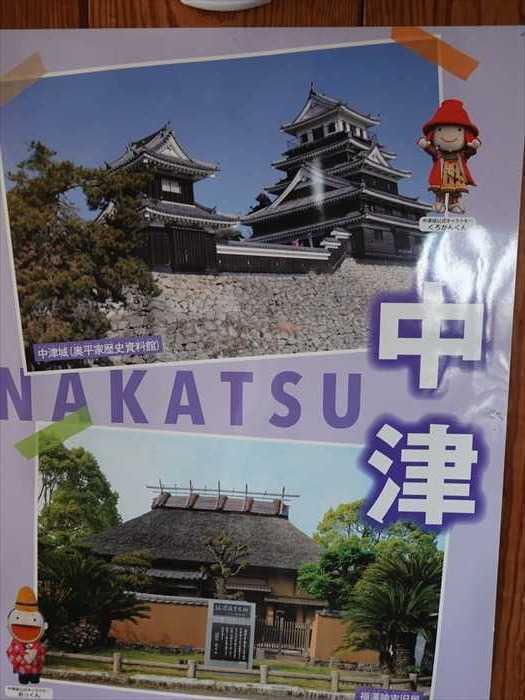

「中津城(奥平家歴史資料館)」のポスター。

「中津城」の模擬天守は「奥平家歴史資料館」になっていた。

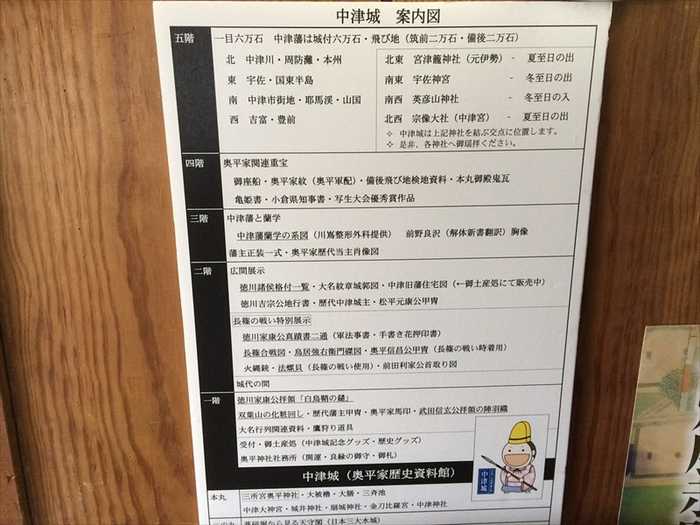

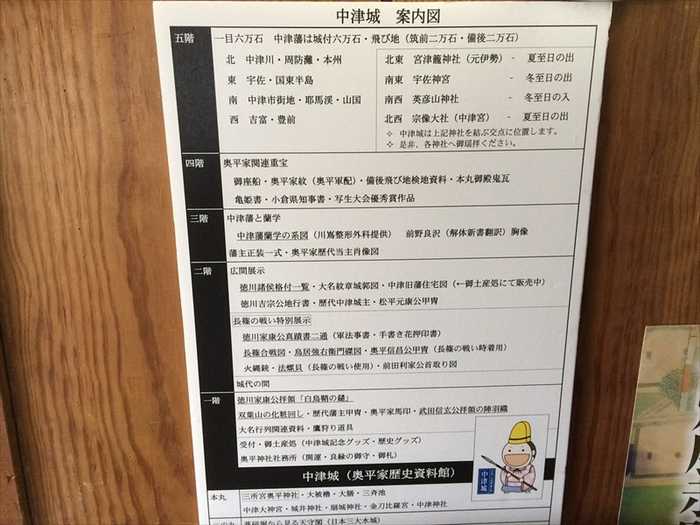

「中津城 案内図」

5階 一目六万石 中津藩は城付六万石・飛び地(筑前二万石・備後二万石)

北 中津川・周防灘・本州

東 宇佐・国東半島

南 中津市街地・耶馬溪・山国

西 吉富・豊前

4階 奥平家関連重宝

御座船・奥平家紋(奥平軍配)・備後飛び地検地資料・本丸御殿鬼瓦・

亀姫書・小倉県知事書・写生大会優秀賞作品

3階 中津藩と蘭学

中津藩蘭学の系譜(川嶌整形外科提供) 前野良沢(解体新書翻訳)胸像

藩主正装一式・奥平家歴代当主肖像図

2階 広間展示

徳川諸侯格付一覧・大名紋章城郭図・中津旧藩住宅図(←御土産処にて販売中)

徳川吉宗公地行書・歴代中津城主・松平元康公甲冑<

長篠の戦い特別展示

徳川家康公真蹟書二通(軍法事書・手書き花押印書)

長篠合戦図・鳥居強右衛門磔図・奥平信昌公甲冑(長篠の戦い時着用)

火縄銃・法螺貝(長篠の戦い使用)・前田利家公首取り図

城代の間

1階 徳川家康公拝領「白鳥鞘の鑓」

双葉山の化粧まわし・歴代藩主甲冑・奥平家馬印・武田信玄公拝領の陣羽織

大名行列関連資料・鷹狩り道具

「大名家と鷹狩」の展示ブース。

鷹狩の道具等が展示されていた。

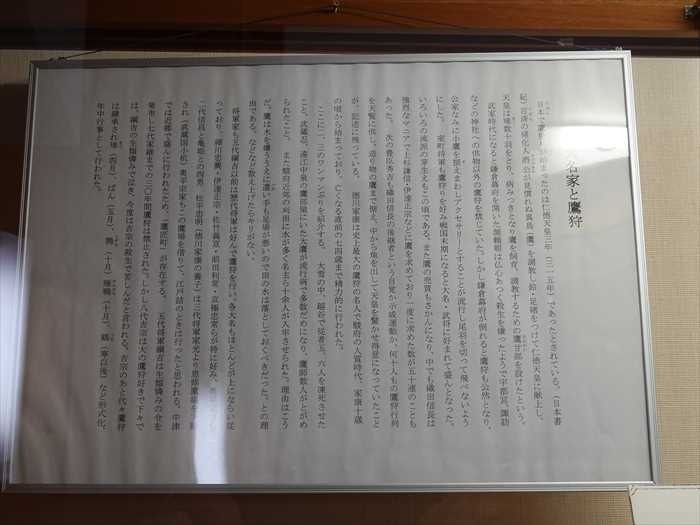

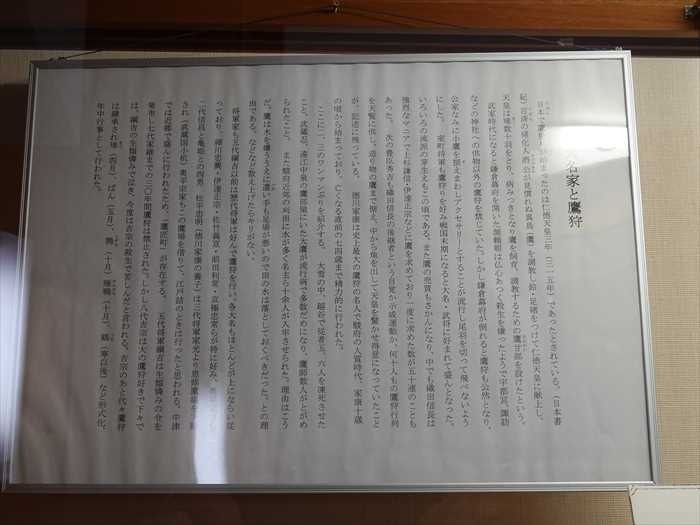

「大名家と鷹狩

古写真があるのだと。

歴史資料館には、奥平家歴代当主の甲冑、奥平忠昌が徳川家康から拝領した白鳥鞘の鑓、

長篠の戦いを描いた長篠合戦図大掛軸、武田信玄から拝領した陣羽織などが展示されていた

のであった。

模擬天守の内部に入る。

「奥平家歴史資料館」見学のチケットを400円で購入。

「中津城(奥平家歴史資料館)」のポスター。

「中津城」の模擬天守は「奥平家歴史資料館」になっていた。

「中津城 案内図」

5階 一目六万石 中津藩は城付六万石・飛び地(筑前二万石・備後二万石)

北 中津川・周防灘・本州

東 宇佐・国東半島

南 中津市街地・耶馬溪・山国

西 吉富・豊前

4階 奥平家関連重宝

御座船・奥平家紋(奥平軍配)・備後飛び地検地資料・本丸御殿鬼瓦・

亀姫書・小倉県知事書・写生大会優秀賞作品

3階 中津藩と蘭学

中津藩蘭学の系譜(川嶌整形外科提供) 前野良沢(解体新書翻訳)胸像

藩主正装一式・奥平家歴代当主肖像図

2階 広間展示

徳川諸侯格付一覧・大名紋章城郭図・中津旧藩住宅図(←御土産処にて販売中)

徳川吉宗公地行書・歴代中津城主・松平元康公甲冑<

長篠の戦い特別展示

徳川家康公真蹟書二通(軍法事書・手書き花押印書)

長篠合戦図・鳥居強右衛門磔図・奥平信昌公甲冑(長篠の戦い時着用)

火縄銃・法螺貝(長篠の戦い使用)・前田利家公首取り図

城代の間

1階 徳川家康公拝領「白鳥鞘の鑓」

双葉山の化粧まわし・歴代藩主甲冑・奥平家馬印・武田信玄公拝領の陣羽織

大名行列関連資料・鷹狩り道具

「大名家と鷹狩」の展示ブース。

鷹狩の道具等が展示されていた。

「大名家と鷹狩

日本で鷹狩りが始まったのは仁徳天皇三年(三一五年)であったとされている。(日本書紀)

百済の帰化人酒公(さけのきみ)が見慣れぬ異鳥(鷹)を調教し鈴・足緒をつけて仁徳天皇に

献上し、天皇は雉数十羽をとり、病みつきとなり鷹を飼育、調教する為の鷹部を設けたという。

百済の帰化人酒公(さけのきみ)が見慣れぬ異鳥(鷹)を調教し鈴・足緒をつけて仁徳天皇に

献上し、天皇は雉数十羽をとり、病みつきとなり鷹を飼育、調教する為の鷹部を設けたという。

武家時代になると鎌倉幕府を開いた源頼朝は仏心あっく殺生を嫌ったようで宇都宮、諏訪

などの神社への供物以外の鷹狩を禁じていた。しかし鎌倉暮府が倒れると鷹狩も公然となり、

公家なみに小鷹を据えまわしアクセサリーとすることが流行し尾羽を切って飛べないよう

にした。室町幕府も鷹狩りを好み戦国末期になると、大名・武将に好まれて盛んとなった。

いろいろな流派の芽生えもこの頃である。また鷹の売買もさかんになり、中でも織田信長は

公家なみに小鷹を据えまわしアクセサリーとすることが流行し尾羽を切って飛べないよう

にした。室町幕府も鷹狩りを好み戦国末期になると、大名・武将に好まれて盛んとなった。

いろいろな流派の芽生えもこの頃である。また鷹の売買もさかんになり、中でも織田信長は

強烈なマニアで上杉嫌信・伊達正宗などに鷹を求めており、一度に求めた数が五十連のことも

あった。次の豊臣秀吉も織田信長の後継者という自覚か示威運動か、何十人もの鷹狩行列を

天覧に供し、造り物の鷹まで据え、中から魚を出して天皇を驚かせ得意になっていたことが

記述に残っている。徳川家康は史上最大の鷹狩の名人で駿府の人質時代、家康十歳の頃から

始まっており、亡くなる直前の七四歳まで精力的に行われた。

天覧に供し、造り物の鷹まで据え、中から魚を出して天皇を驚かせ得意になっていたことが

記述に残っている。徳川家康は史上最大の鷹狩の名人で駿府の人質時代、家康十歳の頃から

始まっており、亡くなる直前の七四歳まで精力的に行われた。

ここにニ、三のワンマンぶりを紹介する。大雪の中、谷で従者五、六人を凍死させたこと、

武蔵忍、遠江中泉の鷹部屋にいた大鷹が流行病で多数だめになり、鷹師数人がとがめられたこと。

また駿府近郊の刈田に水が多く名主ら十余人が入牢させられた。理山はこうだ。鷹は水を嫌う

うえに遣い手も足場が悪いので田の水は落としておくべきだった。との理由である。などなど

数え上げたらキリがない。

また駿府近郊の刈田に水が多く名主ら十余人が入牢させられた。理山はこうだ。鷹は水を嫌う

うえに遣い手も足場が悪いので田の水は落としておくべきだった。との理由である。などなど

数え上げたらキリがない。

将軍家も五代綱吉以前は歴代将軍は好んで鷹狩を行い、各大名もほとんどが上にならい従って

おり細川忠興・伊達正宗・佐竹義宣・前田利常・京極忠常らが特に好み、奥平家でも、

おり細川忠興・伊達正宗・佐竹義宣・前田利常・京極忠常らが特に好み、奥平家でも、

ニ代信昌と亀姫との四男 松平忠明(徳川家康の養子)はニ代将軍家光より恩賜鷹場を下賜され

(武蔵国小机)奥平宗家もこの鷹場を借りて、江戸詰のときは行ったと思われる。中津では近郷で

盛んに行われたため、「鷹匠町」が存在する。五代将軍綱吉は生類憐みの令を発布し七代家継

までの三〇年間鷹狩は禁止された。しかし八代吉宗は大の鷹狩好きで下々では、綱吉の

生類憐みで泣き、今度は吉宗の殺生で苦しんだと言われる。吉宗のあと代々鷹狩は継承され

雉(四月)、ばん(五月)、鶉(十月)、雁鴨(十月)、鶴(寒以後)など形式化、年中行事として

行われた。」

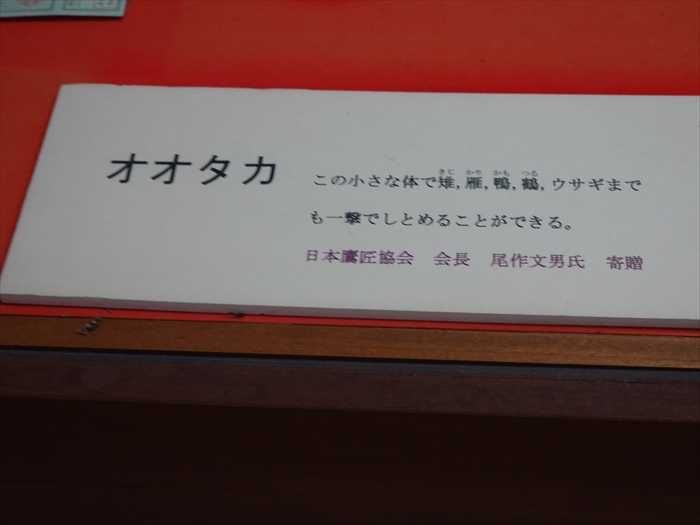

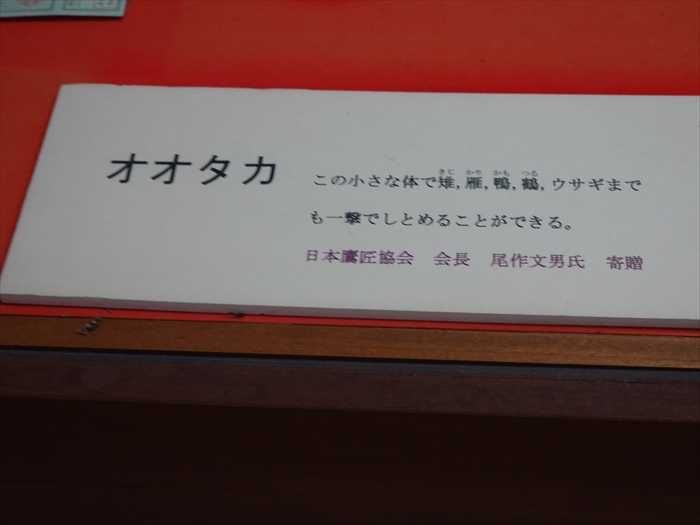

「オオタカ」の剥製。

「オオタカ

この小さな体で雉、雁、鴨、鶴、ウサギまでも一撃でしとめることができる。」

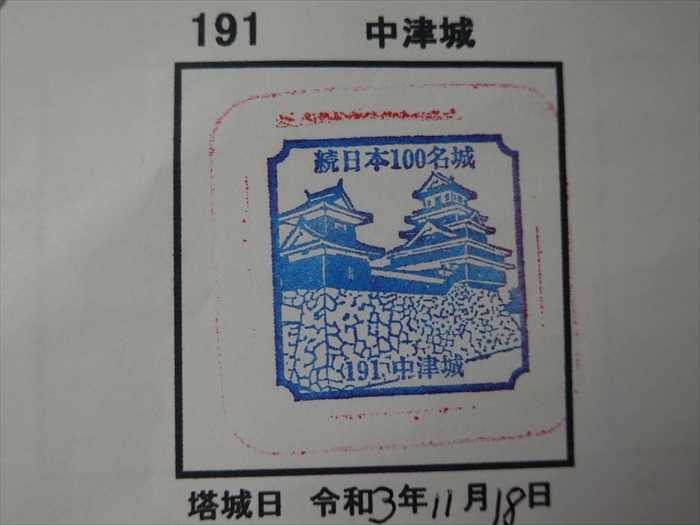

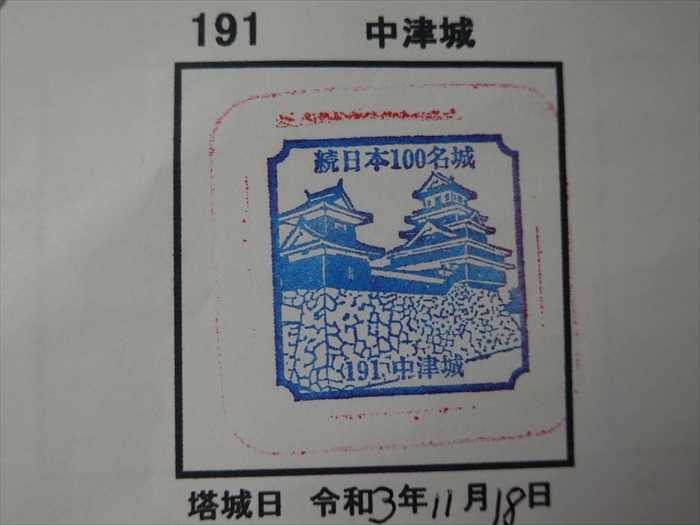

「続日本100名城 中津城」のスタンプを頂きました。

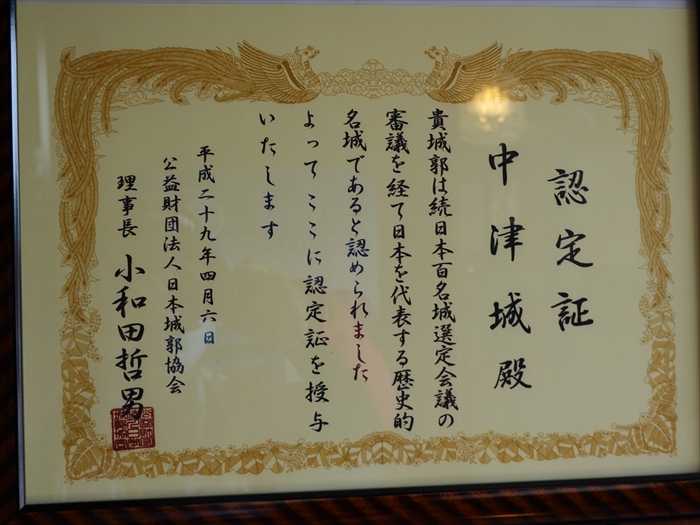

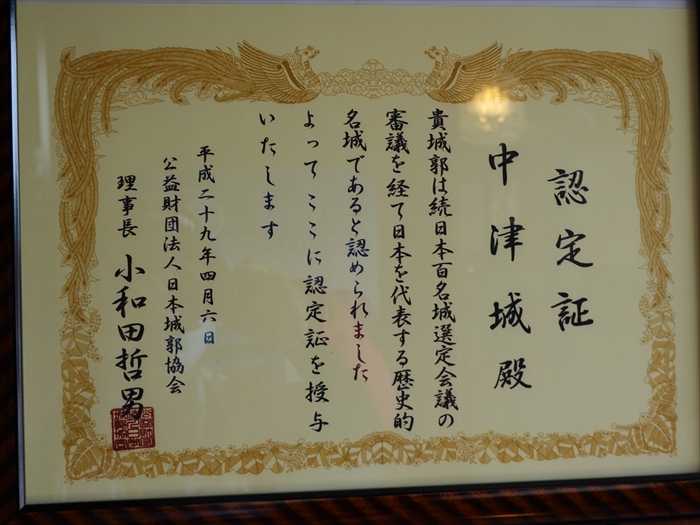

「中津城 認定証」。

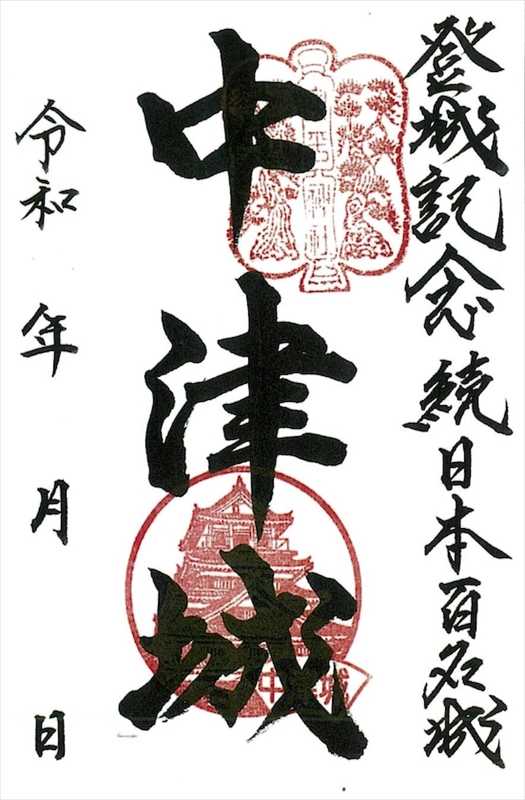

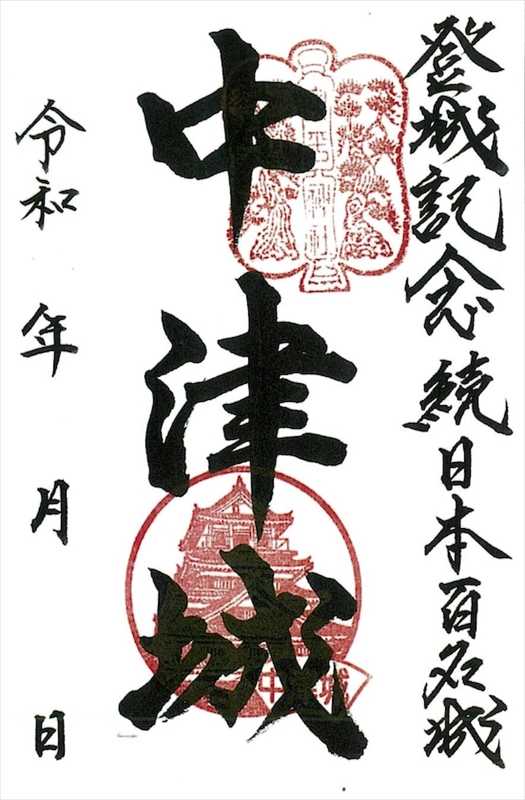

「中津城 御城印」。

大名行列関連資料を展示。

上に「参勤交代 奥平藩 御道中 行列 順序」

下に「中津奥平公の参勤交代」の様子を再現した写真。

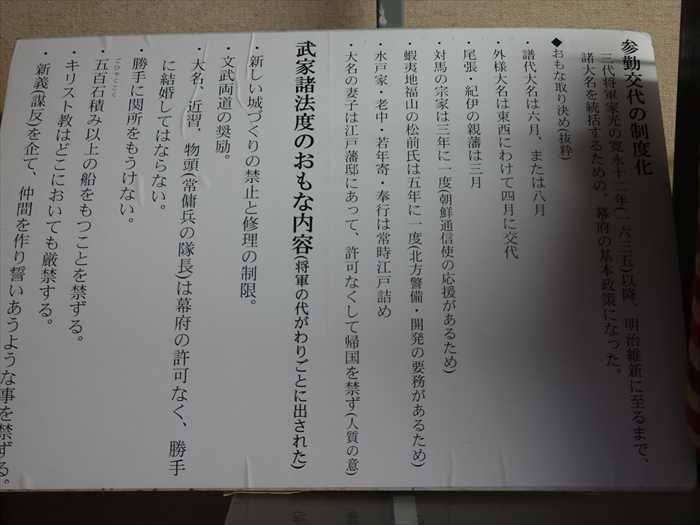

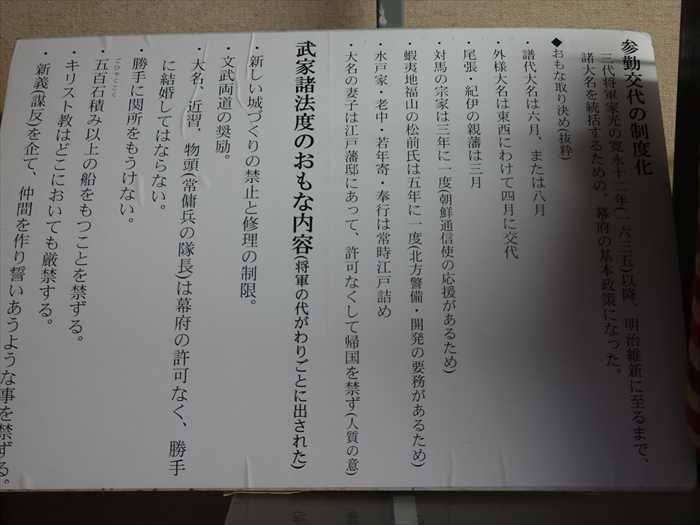

「 参勤交代の制度化

三代将軍家光の寛永十二年(一六三五)以降、明治維新に至るまで諸大名を統括するための、

幕府の基本政策になった。

盛んに行われたため、「鷹匠町」が存在する。五代将軍綱吉は生類憐みの令を発布し七代家継

までの三〇年間鷹狩は禁止された。しかし八代吉宗は大の鷹狩好きで下々では、綱吉の

生類憐みで泣き、今度は吉宗の殺生で苦しんだと言われる。吉宗のあと代々鷹狩は継承され

雉(四月)、ばん(五月)、鶉(十月)、雁鴨(十月)、鶴(寒以後)など形式化、年中行事として

行われた。」

「オオタカ」の剥製。

「オオタカ

この小さな体で雉、雁、鴨、鶴、ウサギまでも一撃でしとめることができる。」

「続日本100名城 中津城」のスタンプを頂きました。

「中津城 認定証」。

「中津城 御城印」。

大名行列関連資料を展示。

上に「参勤交代 奥平藩 御道中 行列 順序」

下に「中津奥平公の参勤交代」の様子を再現した写真。

「 参勤交代の制度化

三代将軍家光の寛永十二年(一六三五)以降、明治維新に至るまで諸大名を統括するための、

幕府の基本政策になった。

◆おもな取り決め(抜粋)

・譜代大名は六月、または八月

・譜代大名は六月、または八月

・外様大名は東西にわけて四月に交代

・尾張・紀伊の親藩は三月

・尾張・紀伊の親藩は三月

・対馬の宗家は三年に一度(朝鮮通信使の応援があるため)

・蝦夷地福山の松前氏は五年に一度(北方警備・開発の要務があるため)

・蝦夷地福山の松前氏は五年に一度(北方警備・開発の要務があるため)

・水戸家・老中・若年寄・奉行は常時江戸詰め

・大名の養子は江戸藩邸にあって、許可なくして帰国を禁ず(人質の意)

武家諸法度のおもな内容(将軍の代がわりごとに出された)

・新しい城づくりの禁止と修理の制限。

・文武両道の奨励。

・大名、近習、物頭(常傭兵の隊長)は幕府の許可なく、勝手に結婚してはならない。

・勝手に関所をもうけない。

・五百石積み以上の船をもつことを禁ずる。

・キリスト教はどこにおいても厳禁する。

・新義(謀反)を企て、仲間を作り誓いあうような事を禁ずる。」

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.