PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

開成町あじさいまつ…

New!

オジン0523さん

イシミカワ、コンニ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

石段の上にあったのが「金刀比羅宮(ことひらぐう)」。

石段を上り社殿前に。

漁業や航海など海上の安全を守ってくれる海の神様をお祀りしている。

内部の扁額も「金刀比羅宮」であった。

大漁祈願を願って欅の一刀彫の鯛神輿が奉納されていた。

「金刀比羅宮」横から「中津川」を見る。

「中津大神宮」社務所。

「御即位奉祝記念」塔。

再び「中津大神宮」を見る。

近寄って。

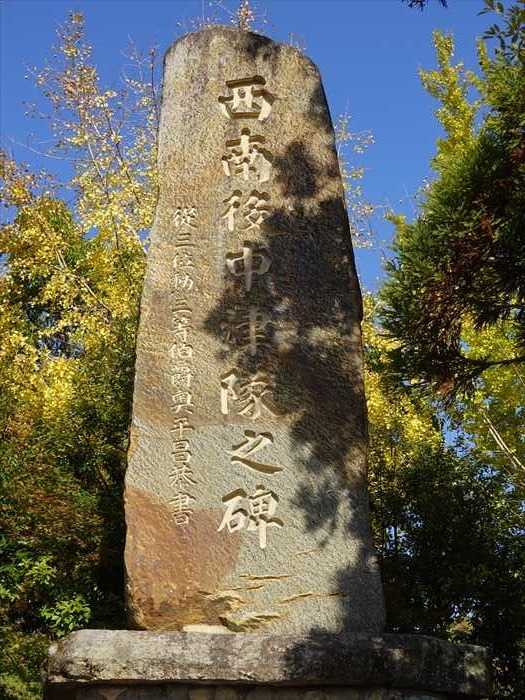

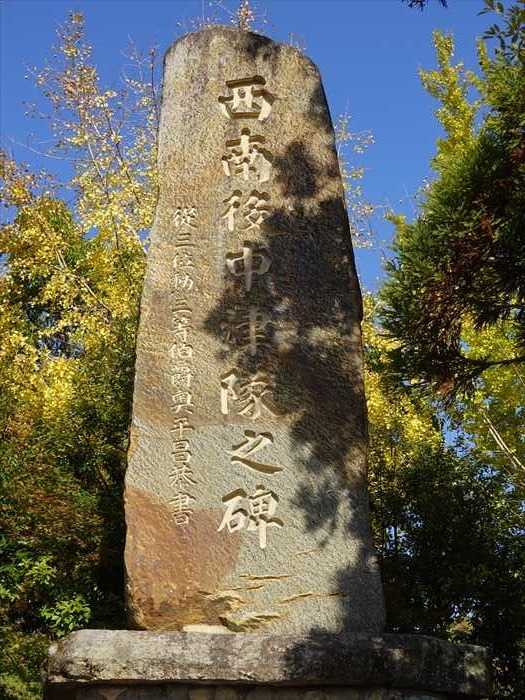

「從三位勲三等伯爵 奥平昌恭書」と刻まれていた。

奥平昌恭は明治から昭和前期の実業家、政治家、樺太鉄道社長、八千代生命社長、朝鮮銀行監事、

国際日本協会長、交詢社常議員などを務めた人物である と。

「西南役中津隊之碑

中津城公園には、中津城の往時の姿を偲ばせる石垣や、福沢諭吉ゆかりの「独立自尊」碑などが

あります。この「西南役中津隊之碑」も中津城の歴史を物語る石碑の一つです。

公園に併設して、中津大神宮、城井神社、扇城神社、奥平神社、金刀比羅宮、中津神社など

数多くの社が。

そして最後に「中津神社」へ。

中津城の本丸跡は上下2段になっていたが、「中津神社」はその下段の中津川寄りにあった。

正面から。

「拝殿」。

中津神社は、中津大神宮の南西に隣接し、中津城本丸下段の松の御殿跡にご鎮座していた。

明治16年、六所神社・丸山神社(義氏社)・稲荷神社・蛭子神社・八幡大江神社のご分霊を合祀し、

中津神社と称し、鎮祭された。

7月に斎行される例祭は、中津祇園と称し、大分県指定無形民俗文化財となっております。

御神輿と祇園車と呼ばれる漆塗りの華麗な山車7台が町々をまわり、辻々では祇園車の上で

踊り等が披露され、夜は境内で勇壮な「練り込み」が行われます。中津市を代表する祭りの

ひとつとして氏子はもとより、市内外より多くの参拝者で賑わう と。

更に近づいて。

「中津城 天守」を見る。

そして「独立自尊碑」。

福澤諭吉の偉業を称え、明治37年(1904年)7月8日、福澤家の意思に沿って

中津城公園にこの記念碑が建立された と。

当時は公園地中央にあったが、昭和7年(1932年)10月18日に、現在のこの位置に

移設されたのだ と。

福澤諭吉は天保5年12月12日(1835年1月10日)、摂津国大坂堂島新地五丁目

(現・大阪府大阪市福島区福島一丁目)にあった豊前国中津藩(現:大分県中津市)の蔵屋敷で

下級藩士・福沢百助と妻・於順の間に次男(末子)として生まれる。

父百助の死去に伴い母、兄、3人の姉と共に1836(天保7)年に中津に移住。

1854(安政元)年、蘭学を学ぶため長崎に出るまで幼年期、青年期をここ中津で成長する。

江戸に蘭学塾を開き、また英学を独習。

石段を上り社殿前に。

漁業や航海など海上の安全を守ってくれる海の神様をお祀りしている。

内部の扁額も「金刀比羅宮」であった。

大漁祈願を願って欅の一刀彫の鯛神輿が奉納されていた。

「金刀比羅宮」横から「中津川」を見る。

「中津大神宮」社務所。

「御即位奉祝記念」塔。

再び「中津大神宮」を見る。

近寄って。

「從三位勲三等伯爵 奥平昌恭書」と刻まれていた。

奥平昌恭は明治から昭和前期の実業家、政治家、樺太鉄道社長、八千代生命社長、朝鮮銀行監事、

国際日本協会長、交詢社常議員などを務めた人物である と。

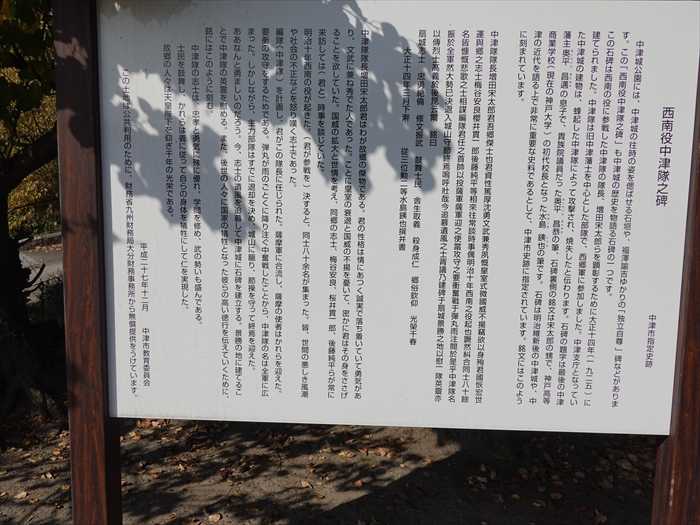

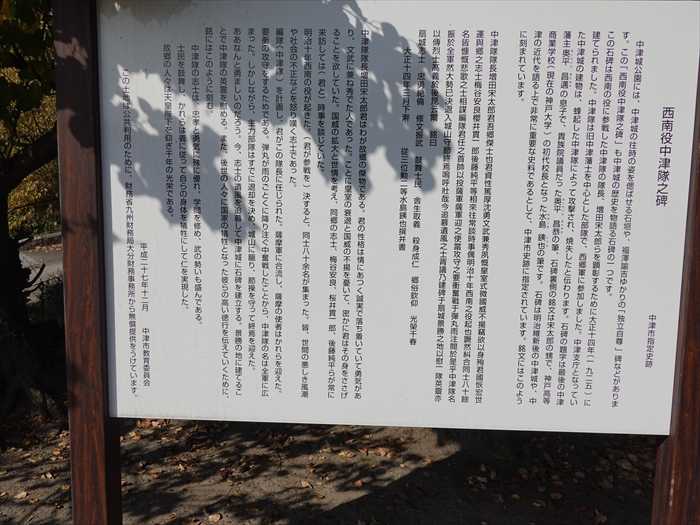

「西南役中津隊之碑

中津城公園には、中津城の往時の姿を偲ばせる石垣や、福沢諭吉ゆかりの「独立自尊」碑などが

あります。この「西南役中津隊之碑」も中津城の歴史を物語る石碑の一つです。

この石碑は西南の役に参戦した中津隊の隊長、増田栄太郎らを顕彰するため大正14年(1925)に

建てられました。中津隊は旧中津藩士を中心とした部隊で、西郷軍に参加しました。中津支庁と

なっていた中津城の建物は、蜂起した中津隊によって攻撃され、焼失したと伝わります。

建てられました。中津隊は旧中津藩士を中心とした部隊で、西郷軍に参加しました。中津支庁と

なっていた中津城の建物は、蜂起した中津隊によって攻撃され、焼失したと伝わります。

石碑の題字は最後の中津藩主奥平昌邁(まさゆき)の息子で、貴族院議員だった奥平昌恭

(まさやす)の筆、石碑裏側の銘文は栄太郎の甥で、神戸高等商業学校(現在の神戸大学)の

初代校長となった水島銕也(てつや)の筆です。石碑は明治維新後の中津城や、中津の近代を

語る上で非常に重要な史料であるとして、中津市史跡に指定されています。銘文にはこのように

刻まれています。

中津隊隊長増田宋太郎君吾郷傑士也君資性篤厚沈勇文武兼秀夙慨皇室式微國威不揚 竊 欲以身殉君國

恢宏世運與郷之志士楳谷安良櫻井貫一郎後藤純平等相来往常談時事偶明治十年西南之役起也蹶然

糾合同志八十餘名皆慷慨悲歌之士相謀編隊君任之首帥以投薩軍薩軍迎之使當攻守之要衝奮戦于弾丸

雨注閒於是乎中津隊名振於全軍然大勢己決退入城山守節終焉嗚呼壮哉仝追慕遺風之士胥議乃建碑于

扇城景勝之地以慰一隊英霊亦以傳烈士高義於後昆云爾 銘曰

扇城志士 忠勇絶倫 修文振武 鼓舞士民

舎生取義 殺身成仁 郷俗欽仰 光榮于春

大正十四年三月下澣 従三位勲二等水島銕也撰并書

中津隊隊長増田栄太郎君はわが故郷の傑物である。君の性格は情にあつく誠実で落ち着いていて

勇気があり、文武に兼ね秀でた人であった。ことに皇室の衰退と国威の不揚を憂いて、密かに君は

その身をささげることを欲していた。国威の拡大と世情を考え、同郷の志士、梅谷安良、

桜井貫一郎、後藤純平らが常に来訪しては(君と)時事を談じていた。

(まさやす)の筆、石碑裏側の銘文は栄太郎の甥で、神戸高等商業学校(現在の神戸大学)の

初代校長となった水島銕也(てつや)の筆です。石碑は明治維新後の中津城や、中津の近代を

語る上で非常に重要な史料であるとして、中津市史跡に指定されています。銘文にはこのように

刻まれています。

中津隊隊長増田宋太郎君吾郷傑士也君資性篤厚沈勇文武兼秀夙慨皇室式微國威不揚 竊 欲以身殉君國

恢宏世運與郷之志士楳谷安良櫻井貫一郎後藤純平等相来往常談時事偶明治十年西南之役起也蹶然

糾合同志八十餘名皆慷慨悲歌之士相謀編隊君任之首帥以投薩軍薩軍迎之使當攻守之要衝奮戦于弾丸

雨注閒於是乎中津隊名振於全軍然大勢己決退入城山守節終焉嗚呼壮哉仝追慕遺風之士胥議乃建碑于

扇城景勝之地以慰一隊英霊亦以傳烈士高義於後昆云爾 銘曰

扇城志士 忠勇絶倫 修文振武 鼓舞士民

舎生取義 殺身成仁 郷俗欽仰 光榮于春

大正十四年三月下澣 従三位勲二等水島銕也撰并書

中津隊隊長増田栄太郎君はわが故郷の傑物である。君の性格は情にあつく誠実で落ち着いていて

勇気があり、文武に兼ね秀でた人であった。ことに皇室の衰退と国威の不揚を憂いて、密かに君は

その身をささげることを欲していた。国威の拡大と世情を考え、同郷の志士、梅谷安良、

桜井貫一郎、後藤純平らが常に来訪しては(君と)時事を談じていた。

明治10年西南の役が起きた。(君が参戦を)決すると、同士八十余名が集まった。皆、世間の

悪しき風潮や社会の不正などを怒り嘆く志士であった。

悪しき風潮や社会の不正などを怒り嘆く志士であった。

編隊(中津隊)を計画し、君がこの隊長に任じられた。薩摩軍に合流し、薩摩の使者はかれらを

迎えた。要衝の攻守をするためである。弾丸が雨のごとくに降り注ぐ中奮戦したことから、

中津隊の名は全軍に広まった。しかしながら、主力部隊はすでに退去を決め、城山に籠もり、

節操を守って終焉を迎えた。

迎えた。要衝の攻守をするためである。弾丸が雨のごとくに降り注ぐ中奮戦したことから、

中津隊の名は全軍に広まった。しかしながら、主力部隊はすでに退去を決め、城山に籠もり、

節操を守って終焉を迎えた。

ああなんと勇ましいのだろう。今、志士の遺風を追慕して中津城に石碑を建立する。景勝の地に

建てることで中津隊の英霊を慰める。また、後世の人々に国家の犠牲となった彼らの高い徳行を

伝えていくために、銘にはこのように刻む。

建てることで中津隊の英霊を慰める。また、後世の人々に国家の犠牲となった彼らの高い徳行を

伝えていくために、銘にはこのように刻む。

中津隊の志士は、忠孝と勇気に殊に優れ、学問を修め、武の勢いも盛んである。

士民を鼓舞し、かれらは義に従って自らの身体を犠牲にして仁を実現した。

故郷の人々は天皇陛下を仰ぎ千年の光栄である。」

公園に併設して、中津大神宮、城井神社、扇城神社、奥平神社、金刀比羅宮、中津神社など

数多くの社が。

そして最後に「中津神社」へ。

中津城の本丸跡は上下2段になっていたが、「中津神社」はその下段の中津川寄りにあった。

正面から。

「拝殿」。

中津神社は、中津大神宮の南西に隣接し、中津城本丸下段の松の御殿跡にご鎮座していた。

明治16年、六所神社・丸山神社(義氏社)・稲荷神社・蛭子神社・八幡大江神社のご分霊を合祀し、

中津神社と称し、鎮祭された。

7月に斎行される例祭は、中津祇園と称し、大分県指定無形民俗文化財となっております。

御神輿と祇園車と呼ばれる漆塗りの華麗な山車7台が町々をまわり、辻々では祇園車の上で

踊り等が披露され、夜は境内で勇壮な「練り込み」が行われます。中津市を代表する祭りの

ひとつとして氏子はもとより、市内外より多くの参拝者で賑わう と。

更に近づいて。

「中津城 天守」を見る。

そして「独立自尊碑」。

福澤諭吉の偉業を称え、明治37年(1904年)7月8日、福澤家の意思に沿って

中津城公園にこの記念碑が建立された と。

当時は公園地中央にあったが、昭和7年(1932年)10月18日に、現在のこの位置に

移設されたのだ と。

福澤諭吉は天保5年12月12日(1835年1月10日)、摂津国大坂堂島新地五丁目

(現・大阪府大阪市福島区福島一丁目)にあった豊前国中津藩(現:大分県中津市)の蔵屋敷で

下級藩士・福沢百助と妻・於順の間に次男(末子)として生まれる。

父百助の死去に伴い母、兄、3人の姉と共に1836(天保7)年に中津に移住。

1854(安政元)年、蘭学を学ぶため長崎に出るまで幼年期、青年期をここ中津で成長する。

江戸に蘭学塾を開き、また英学を独習。

「独立自尊碑」に近づいて。

福沢諭吉の代表的な言葉で戒名「大観院独立自尊居士」にも用いられた言葉が「独立自尊」で、

意味は

意味は

「心身の独立を全うし、自らその身を尊重して、人たるの品位を辱(はすかし)めざる

もの

慶応義塾の創立者。豊前中津藩士。大坂の緒方塾で蘭学を学んだのち、幕府の使節に随行し

三度欧米に渡る。1868 (慶応4 )年塾を慶応義塾と命名。

1873(明治6)年明六社の創立に参加。1882 (明治15)年「時事新報」を創刊。個人および国家の

独立自尊、社会の実利実益の尊重を主張した。

著「西洋事情」「学問ノススメ」「文明論之概略」など。

そしてこれが「中津神社」の石鳥居。

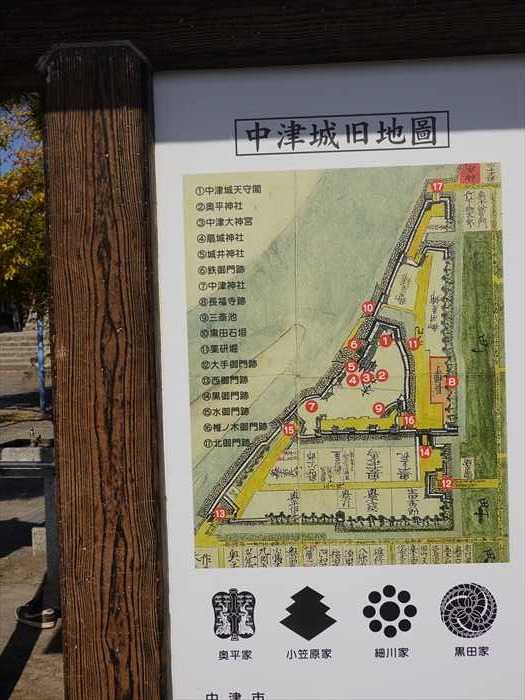

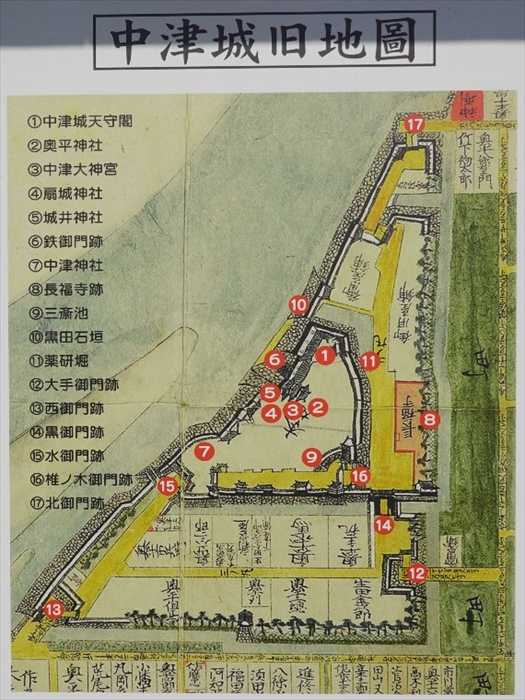

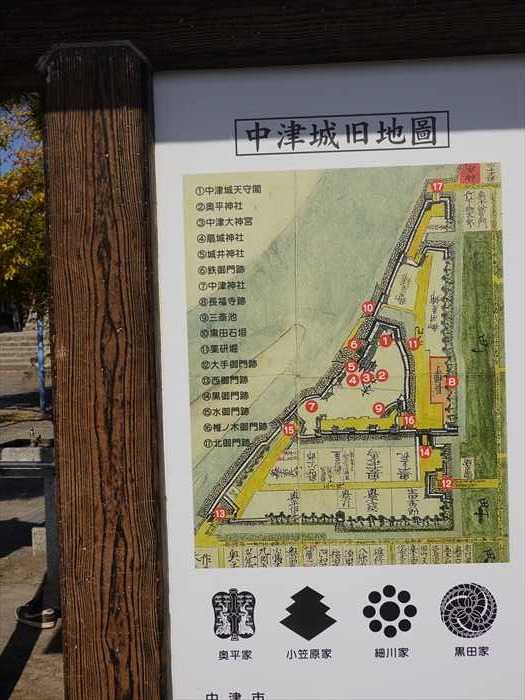

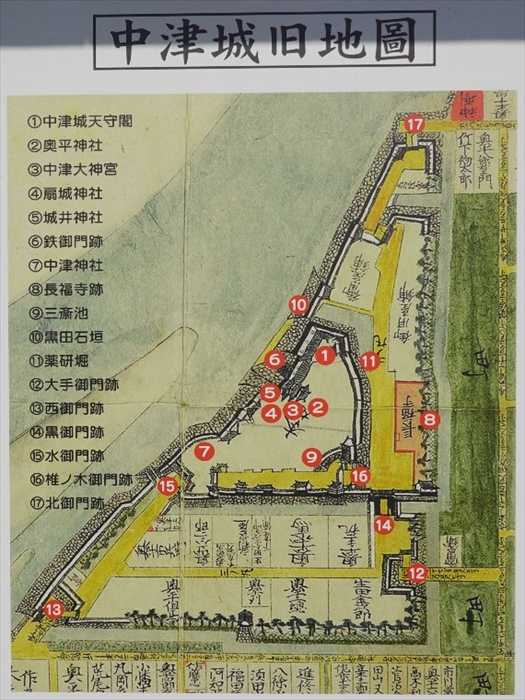

「中津城旧地圖」。

「中津神社」は⑦の位置に。

拡大して。

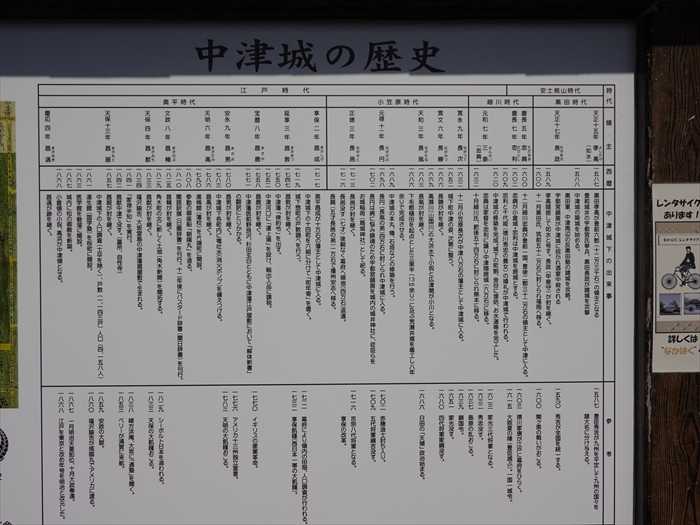

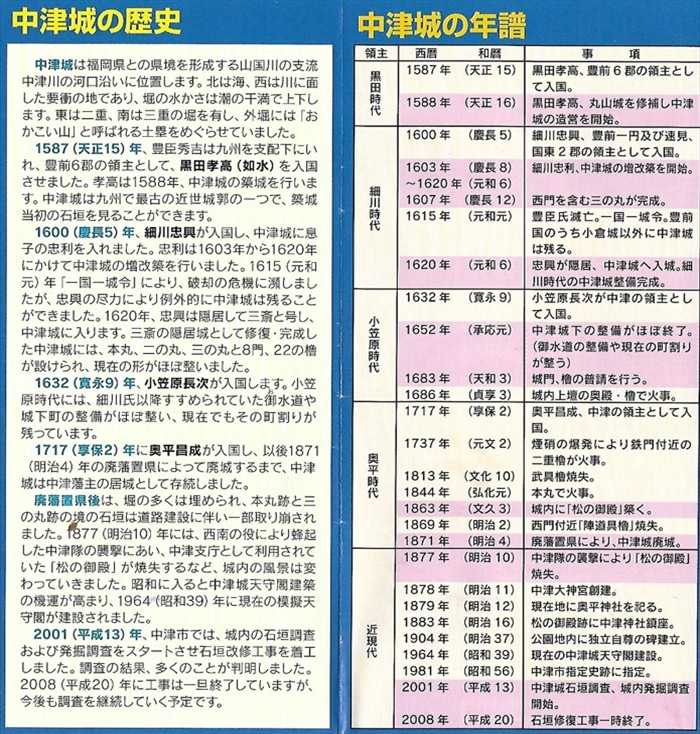

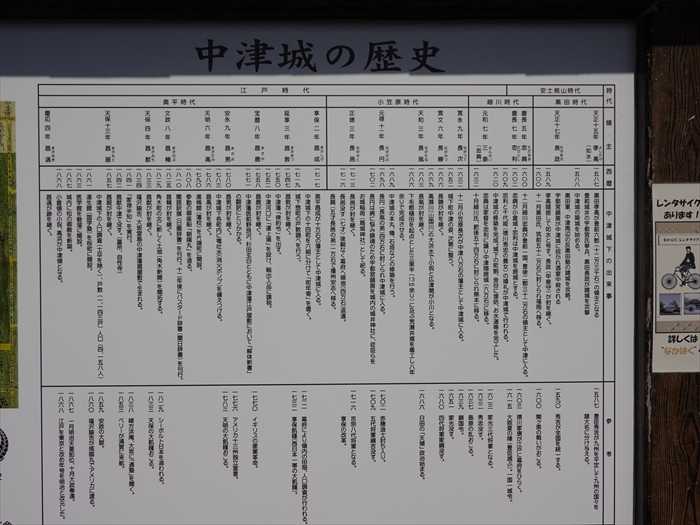

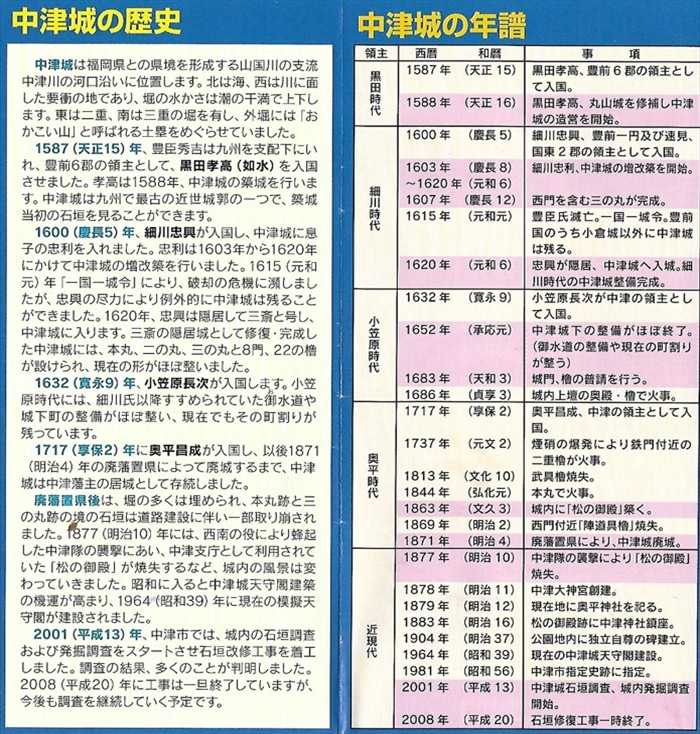

「中津城の歴史」。

解り易い年表をパンフレットから。

「中津城公園(公園地)ご案内。」

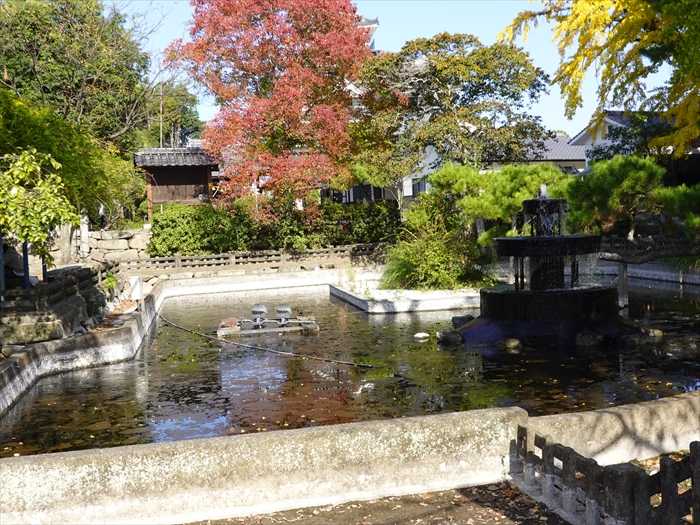

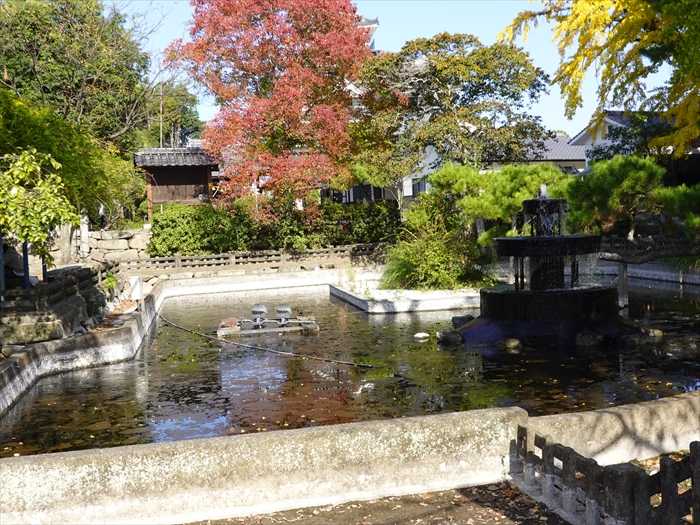

そして「三斎池」を先程とは反対側から見る。

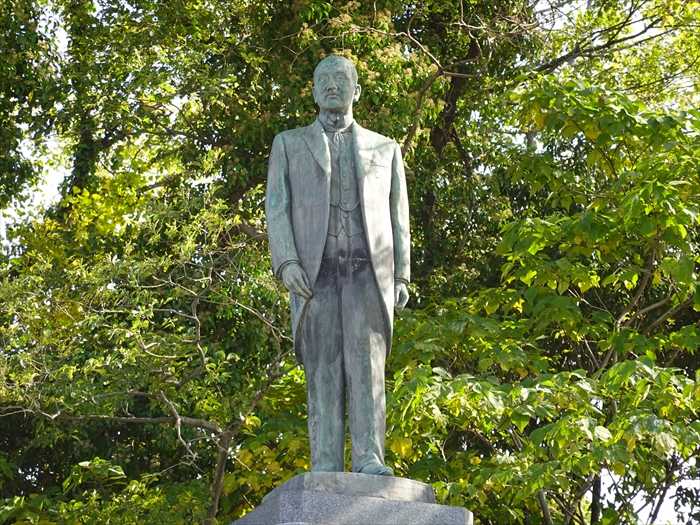

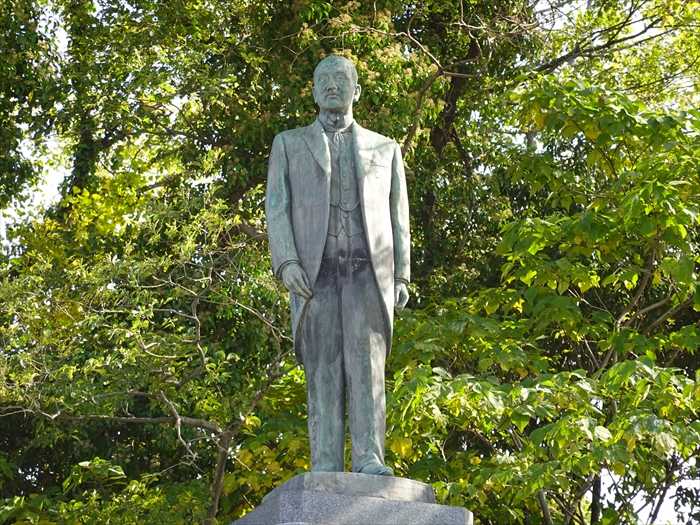

「日本歯科医師第一号 小幡英之助先生銅像」。

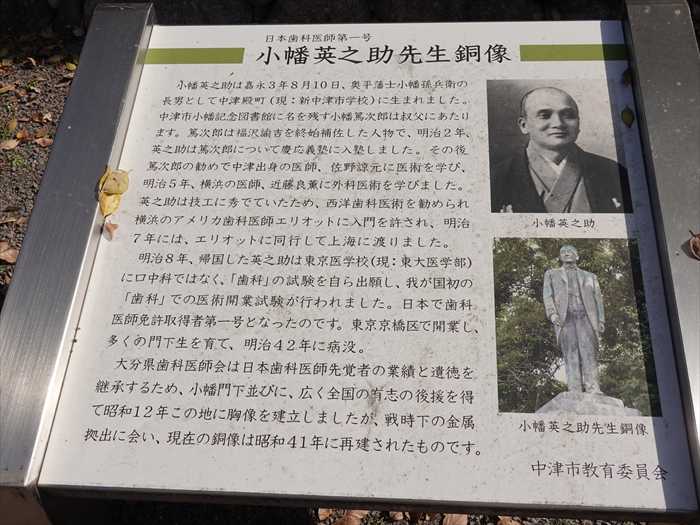

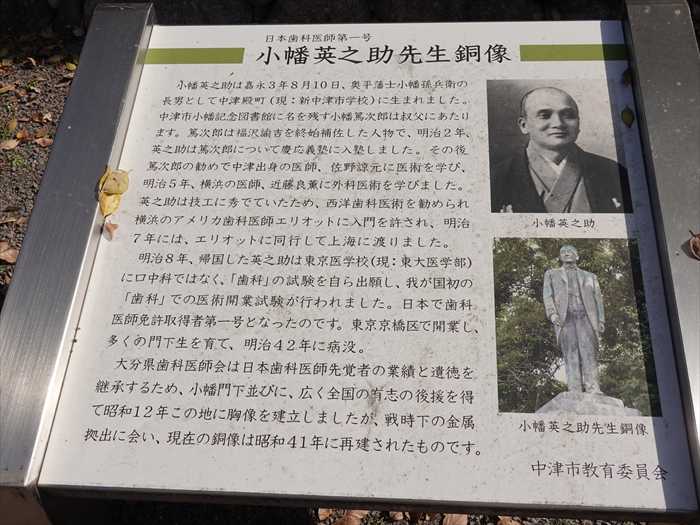

「日本歯科医師第一号 小幡英之助先生銅像

小幡英之助は嘉永3年8月10日、奥平藩士小幡孫兵衛の長男として中津殿町

(現:中津市歴史民俗資料館)に生まれました。

中津市小幡記念図書館に名を残す小幡篤次郎は叔父にあたります。

篤次郎は福沢諭吉を終始補佐した人物で、明治2年、英之助は篤次郎について慶應義塾に

入塾しました。その後篤次郎の勧めで中津出身の医師、佐野諒元に医術を学び、明治5年、

横浜の医師、近藤良薫に外科医術を学びました。

英之助は技工に秀でていたため、西洋歯科医術を勧められ横浜のアメリカ歯科医師エリオットに

入門を許され、明治7年には、エリオットに同行して上海にわたりました。

明治8年、帰国した英之助は東京医学校(現:東大医学部)に口中科ではなく、「歯科」の試験を

自ら出願し、我が国初の「歯科」での医術開業試験が行われました。

日本で歯科医師免許取得者第一号となったのです。

東京京橋区で開業し、多くの門下生を育て、明治42年に病没。

大分県歯科医師会は日本歯科医学先覚者の業績と遺徳を継承するため、小幡門下並びに、広く

全国の有志の後援を得て昭和12年この地に胸像を建立しましたが、戦時下の金属拠出に会い、

現在の銅像は昭和41年に再建されたものです。

最後に、「中津城跡」の黄葉、紅葉をしっかりと。

これぞ「黄葉」。

「 金色の ちひさき鳥の かたちして 銀杏ちるなり 夕日の岡に 与謝野晶子 」

を想い出したのであった。

「中津城」を後にして、「中津神社」の石鳥居を潜り堀に架かる石橋を渡る。

右手に見えたのが堀に沿った長い石垣。その先に先程訪ねた「中津神社」の杜。

当時の野面の乱積み・穴太積みなのであった。

右手前方には「大手門跡の石垣」が見えたのでズームして。

内部にあったのが中津市立南部小学校。

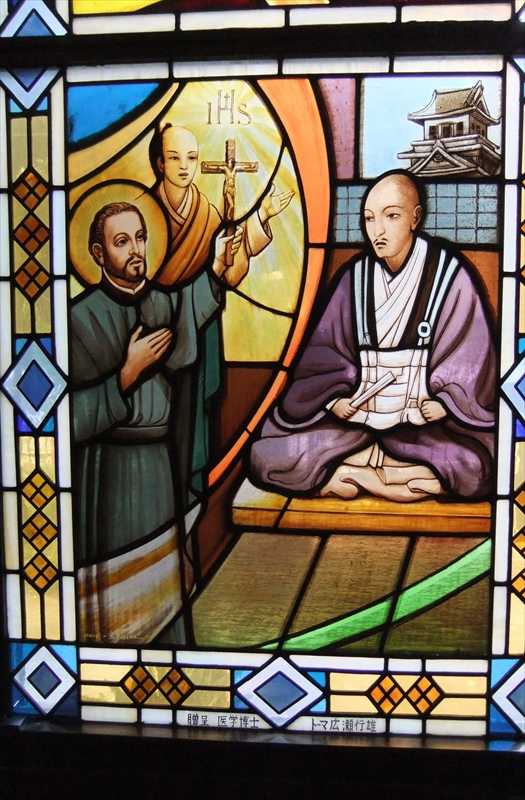

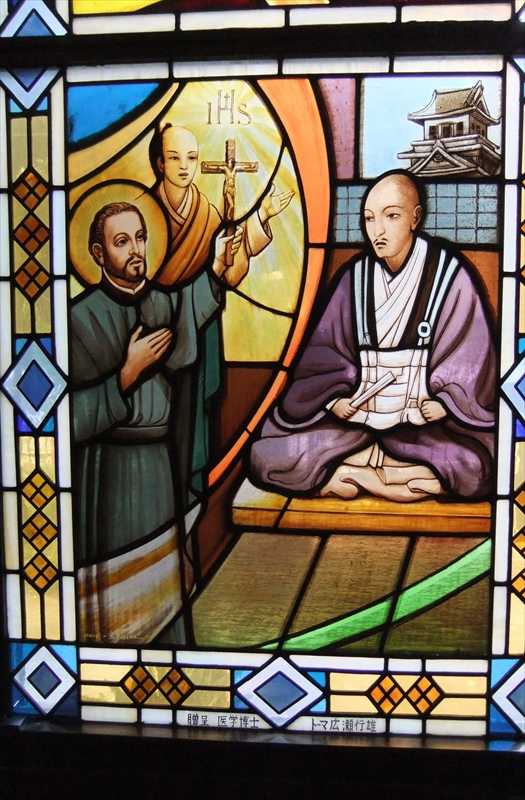

その先を左折すると「中津カトリック教会」の十字架が見えた。

明治20年(1887年)、パリ外国宣教会のベレール神父が最初の洗礼を行い、中津小教区を

設立した。昭和13年(1938年)、現在の聖堂が建てられ、昭和57年(1982年)には、イタリア

生まれのセッキ神父が、聖堂内の全ての窓ガラスをイタリアから取り寄せ、色鮮やかな

ステンドグラスに改築した。

48枚あるステンドグラスには、「中津の殉教者」や「細川ガラシャの信仰」など、中津市に

関係する題材も描かれており、とても興味深いものとなっている と。

事前に予習して、ステンドグラス好きの私は、このステンドグラスの美しさを

鑑賞したかったのだが・・・・。

以下、ネットから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

慶応義塾の創立者。豊前中津藩士。大坂の緒方塾で蘭学を学んだのち、幕府の使節に随行し

三度欧米に渡る。1868 (慶応4 )年塾を慶応義塾と命名。

1873(明治6)年明六社の創立に参加。1882 (明治15)年「時事新報」を創刊。個人および国家の

独立自尊、社会の実利実益の尊重を主張した。

著「西洋事情」「学問ノススメ」「文明論之概略」など。

そしてこれが「中津神社」の石鳥居。

「中津城旧地圖」。

「中津神社」は⑦の位置に。

拡大して。

「中津城の歴史」。

解り易い年表をパンフレットから。

「 中津城

は福岡県との県境を形成する山国川の支流中津川の河口沿いに位置します。

北は海、西は川に面した要衝の地であり、堀の水かさは潮の干満で上下します。

東はニ重、南は三重の堀を有し、外堀には「おかこい山」と呼ばれる土塁をめぐらせていました。

北は海、西は川に面した要衝の地であり、堀の水かさは潮の干満で上下します。

東はニ重、南は三重の堀を有し、外堀には「おかこい山」と呼ばれる土塁をめぐらせていました。

1587 (天正15)年

、豊臣秀吉は九州を支配下にいれ、豊前6郡の領主として、 黒田孝高(如水)

を

入国させました。孝高は1588年、中津城の築城を行います。中津城は九州で最古の近世域郭の

一つで、築城当初の石垣を見ることができます。

入国させました。孝高は1588年、中津城の築城を行います。中津城は九州で最古の近世域郭の

一つで、築城当初の石垣を見ることができます。

1600 (慶長5 )年

、 細川忠興

が圦国し、中津城に息子の忠利を入れました。忠利は1603年から

1620年にかけて中津城の増改築を行いました。1615 (元和元)年「一国一城令」によリ、破却の

危機に瀕しましたが、忠興の尽力により例外的に中津城は残ることができました。1620年、忠興は

隠居して三斎と号し、中津城に入ります。三斎の隠居城として修復・完成した中津城には、本丸、

ニの丸、三の丸と8門、22の櫓が設けられ、現在の形がほほ整いました。

1620年にかけて中津城の増改築を行いました。1615 (元和元)年「一国一城令」によリ、破却の

危機に瀕しましたが、忠興の尽力により例外的に中津城は残ることができました。1620年、忠興は

隠居して三斎と号し、中津城に入ります。三斎の隠居城として修復・完成した中津城には、本丸、

ニの丸、三の丸と8門、22の櫓が設けられ、現在の形がほほ整いました。

1632 (寛永9)年

、 小笠原長次

が入国します。小笠原時代には、細川氏以降すすめられていた

御水道や城下町の整備がほぼ整い、現在でもその町割りが残っています。

御水道や城下町の整備がほぼ整い、現在でもその町割りが残っています。

1717 (享保2)年

に 奥平昌成

が入国し、以後1871(明治4)年の廃藩置県によって廃城するまで、

中津城は中津藩主の居城として存続しました。

中津城は中津藩主の居城として存続しました。

廃藩置県後

は、堀の多くは埋められ、本丸跡と三の丸跡の境の石垣は道路建設に伴い一部

取り壊されました。1877 (明治10)年には、西南の役により蜂起した中津隊の襲撃にあい、

中津支庁として利用されていた「松の御殿」が焼失するなど、城内の風景は変わっていきました。

昭和に入ると中津城天守閣建築の機運が高まり、1964 (昭和39)年に現在の模擬天守閣が建設

取り壊されました。1877 (明治10)年には、西南の役により蜂起した中津隊の襲撃にあい、

中津支庁として利用されていた「松の御殿」が焼失するなど、城内の風景は変わっていきました。

昭和に入ると中津城天守閣建築の機運が高まり、1964 (昭和39)年に現在の模擬天守閣が建設

されました。

2001 (平成13)年

、中津市では、城内の石垣調査および発掘調査をスタートさせ石垣改修工事を

着工しました。調査の結果、多くのことが判明しました。

着工しました。調査の結果、多くのことが判明しました。

2008 (平成20)年に工事は一旦終了していますが、今後も調査を継続していく予定です。」

「中津城公園(公園地)ご案内。」

そして「三斎池」を先程とは反対側から見る。

「日本歯科医師第一号 小幡英之助先生銅像」。

「日本歯科医師第一号 小幡英之助先生銅像

小幡英之助は嘉永3年8月10日、奥平藩士小幡孫兵衛の長男として中津殿町

(現:中津市歴史民俗資料館)に生まれました。

中津市小幡記念図書館に名を残す小幡篤次郎は叔父にあたります。

篤次郎は福沢諭吉を終始補佐した人物で、明治2年、英之助は篤次郎について慶應義塾に

入塾しました。その後篤次郎の勧めで中津出身の医師、佐野諒元に医術を学び、明治5年、

横浜の医師、近藤良薫に外科医術を学びました。

英之助は技工に秀でていたため、西洋歯科医術を勧められ横浜のアメリカ歯科医師エリオットに

入門を許され、明治7年には、エリオットに同行して上海にわたりました。

明治8年、帰国した英之助は東京医学校(現:東大医学部)に口中科ではなく、「歯科」の試験を

自ら出願し、我が国初の「歯科」での医術開業試験が行われました。

日本で歯科医師免許取得者第一号となったのです。

東京京橋区で開業し、多くの門下生を育て、明治42年に病没。

大分県歯科医師会は日本歯科医学先覚者の業績と遺徳を継承するため、小幡門下並びに、広く

全国の有志の後援を得て昭和12年この地に胸像を建立しましたが、戦時下の金属拠出に会い、

現在の銅像は昭和41年に再建されたものです。

最後に、「中津城跡」の黄葉、紅葉をしっかりと。

これぞ「黄葉」。

「 金色の ちひさき鳥の かたちして 銀杏ちるなり 夕日の岡に 与謝野晶子 」

を想い出したのであった。

「中津城」を後にして、「中津神社」の石鳥居を潜り堀に架かる石橋を渡る。

右手に見えたのが堀に沿った長い石垣。その先に先程訪ねた「中津神社」の杜。

当時の野面の乱積み・穴太積みなのであった。

右手前方には「大手門跡の石垣」が見えたのでズームして。

内部にあったのが中津市立南部小学校。

その先を左折すると「中津カトリック教会」の十字架が見えた。

明治20年(1887年)、パリ外国宣教会のベレール神父が最初の洗礼を行い、中津小教区を

設立した。昭和13年(1938年)、現在の聖堂が建てられ、昭和57年(1982年)には、イタリア

生まれのセッキ神父が、聖堂内の全ての窓ガラスをイタリアから取り寄せ、色鮮やかな

ステンドグラスに改築した。

48枚あるステンドグラスには、「中津の殉教者」や「細川ガラシャの信仰」など、中津市に

関係する題材も描かれており、とても興味深いものとなっている と。

事前に予習して、ステンドグラス好きの私は、このステンドグラスの美しさを

鑑賞したかったのだが・・・・。

以下、ネットから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.