PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「中津城跡」を後にして、次の目的地の「青の洞門」に向かって車を進める。

ステンドグラスが美しいと言う「中津カトリック教会」の前を通過。

国道212号を利用して「耶馬渓(やばけい)」方面に向かって進む。

大分県と福岡県の県境を流れ中津城の近くから豊前湾・周防灘に流れ込む「山国川」に沿って

南下する。

道路標識に従い「青の洞門」を目指して進む。

「洞門橋」の手前を左折、右奥には「山国川」に架かる「耶馬渓橋」が見えた。

青の洞門の下流にある橋で1923年に竣工。日本で唯一の8連石造アーチ橋で、日本最長の

石造アーチ橋。大分県の有形文化財に指定されており、日本百名橋の一つ。

地元では、オランダ橋という愛称で呼ばれているが、これは大分県や熊本県の石橋とは異なり、

長崎県に多い水平な石積みを採用しているためと言われている。

建設目的は観光用であったが、近隣の日出生台への要路確保の意味合いもあったのだと。

形式:8連石造アーチ橋、橋長:116.0m、最大支間:12.8m、

拱矢(こうし・アーチの高さ):3.0m、設計者:永松昇。

「 耶馬渓橋 」👈リンク をウィキペディアより。

右手前方に山国川に面した毛蕨(けわらび)神社の石鳥居が見えた。

正面に黄葉真っ盛りの銀杏の樹が現れた。

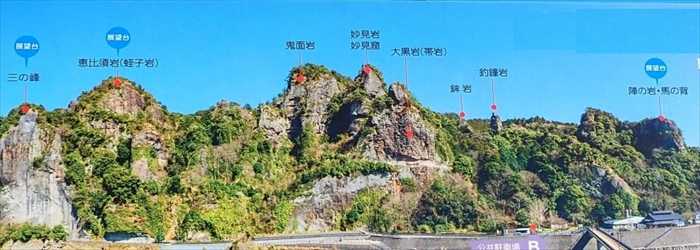

山国川に面してそそり立つ競秀峰(きょうしゅうほう)が前方に。

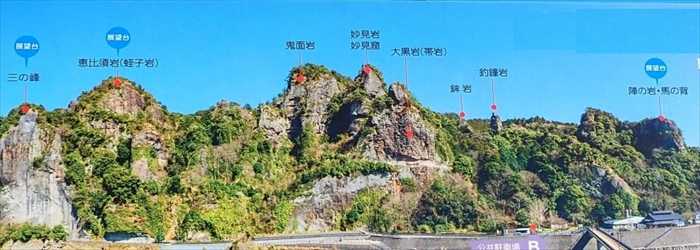

競秀峰は耶馬渓を代表する名勝で、山国川下流側から一の峰・二の峰・三の峰・恵比須岩・

渡り連なっていて、その裾野には青の洞門が穿たれている。

競秀峰の名は宝暦13年(1763年)に訪れた江戸にある浅草寺の金龍和尚に命名されたが、

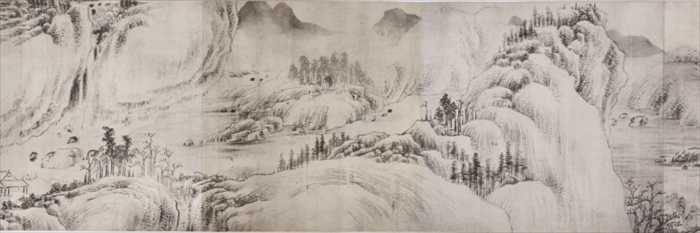

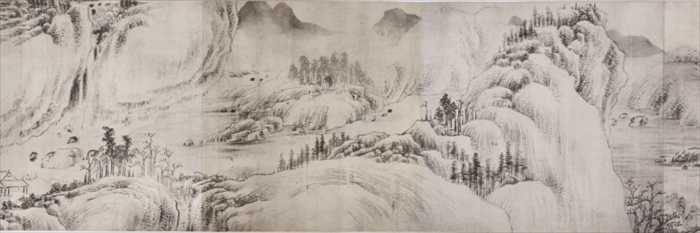

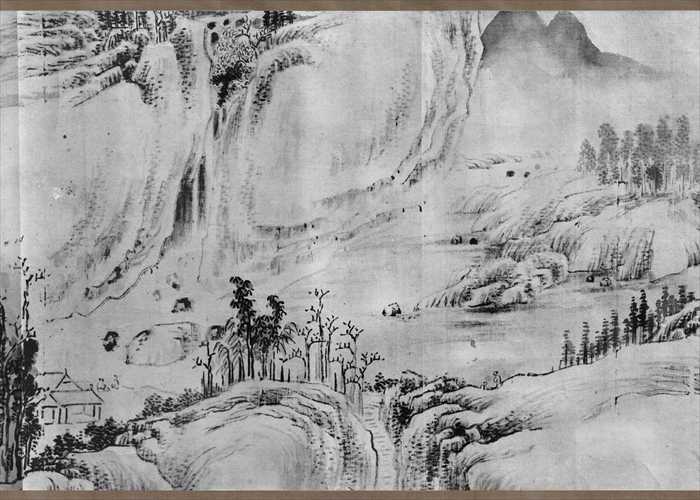

文政元年(1818年)に訪れた頼山陽が描いた水墨画の代表作「耶馬渓図巻」によって天下に

紹介された。

競秀峰の姿を楽しむには、山国川の対岸からであったが、今回は時間不足のため

【https://iwasebunko.jp/event/exhibition/entry-315.html】より

頼山陽が描いた絵巻ー耶馬溪図巻記ーをネットから。

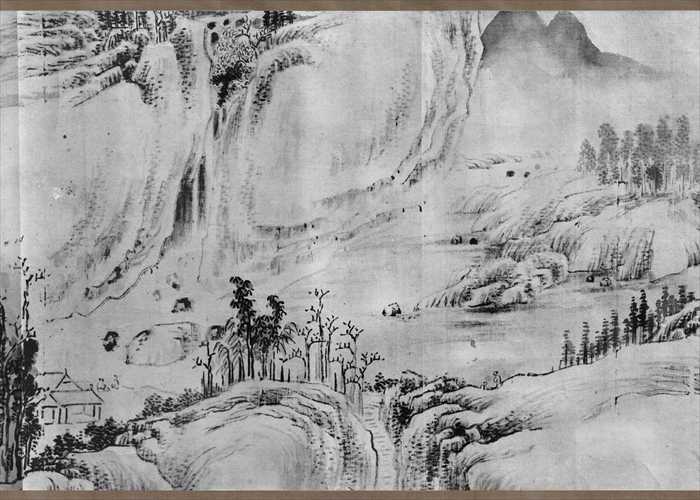

一部分、左下隅部分をネットから。

【https://yabakei-yuran.jp/inspiration4/】より

「競秀峰」の詳細案内写真もネットから。

【https://tosyama.sakura.ne.jp/yabakei19/00_yabakei19.htm】より

そして道路脇の空き地に車を駐め「青の洞門」の散策開始。

山国川そして対岸を望む。

対岸の紅葉も進んでいた。

禅海和尚が掘った洞門を進む。

なぜここを「『青』の洞門」と言うのか?

この洞門(トンネル)は、現在、本耶馬溪町にあるが、町の中に「青」という名前の地区があると。

洞門は、この青地区にあるので、「青の洞門」といわれるのだと。

下を流れる山国川の水面が「青」く見えるからではなかったのであった。

次々に洞門が現れた。

洞門の天井を見る。

「山国川」に架かる「青の禅海橋」を振り返る。

橋長120m、幅9.75m。昭和60年度に着工、平成3年に完成。

更に次の洞門に向かって進む。

自動車がすれ違うのは難しい路幅の洞門。

洞門の天井。約30年もの歳月をかけて完成させた手掘りの跡の如くに見えたが・・・。

洞門が連続する。

青の洞門は、明治39年から翌40年にかけて行われた大改修で、完成当初の原型はかなり失われて

しまったのだと。

現在の青の洞門には、トンネル内の一部や明かり採り窓などに、当時の面影を残す手掘り部分が

残っているのだ。

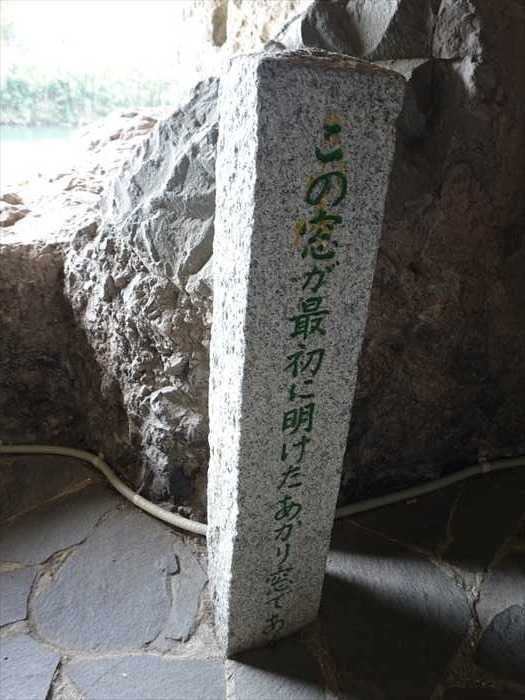

唯一当初の洞門の跡の手掘り部分が残っている明かり採り窓が左手にあった。

比較的新しい石仏・地蔵菩薩像。

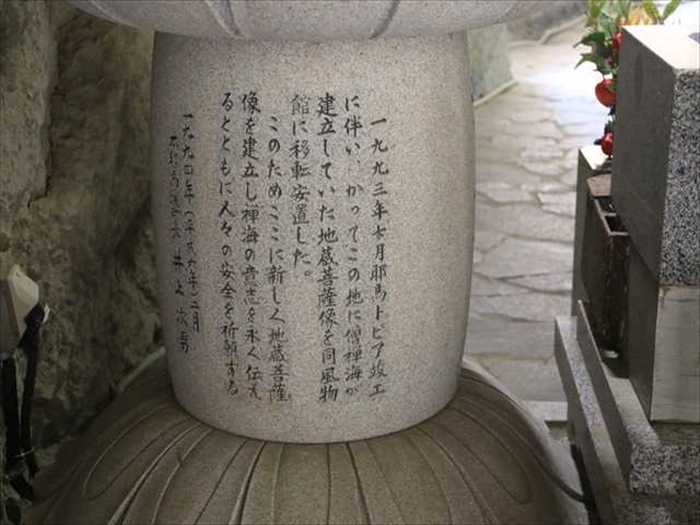

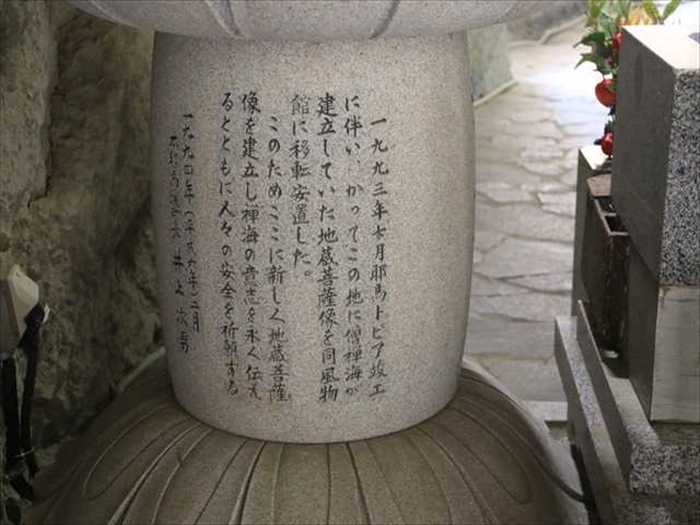

台座の左側には、「1993年七月耶馬トピア竣工に伴い、かってこの地に僧禅海がここに

建立していた地蔵菩薩像を同風物館に移転安置した。

このためここに新しく地蔵菩薩像を建立し禅海の意志を永く伝えると共に、人々の安全を

祈願する。」と。

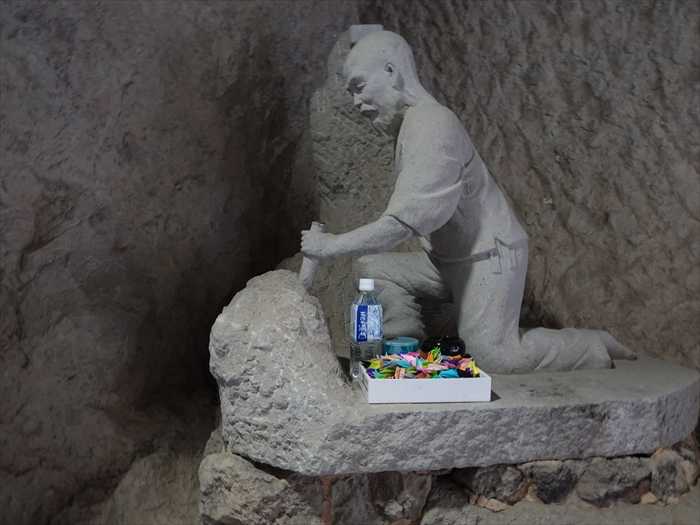

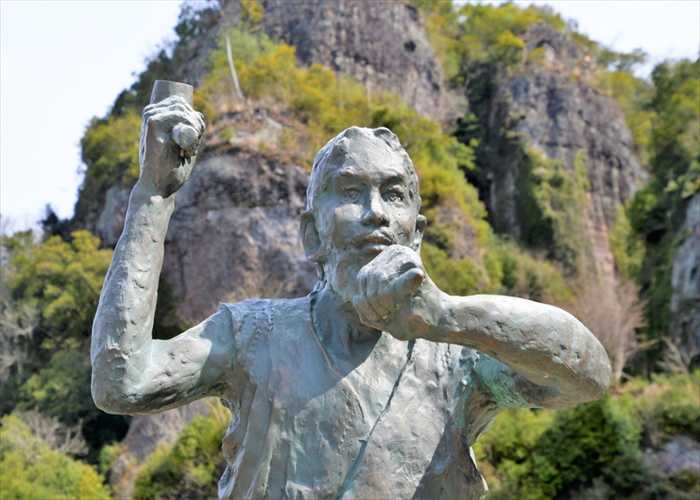

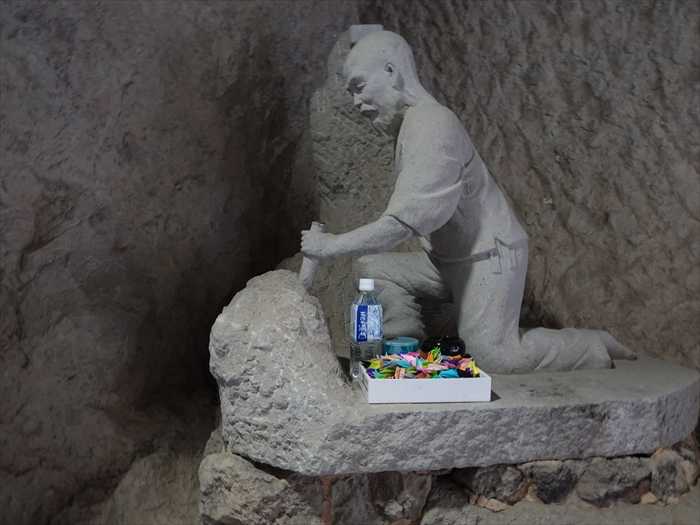

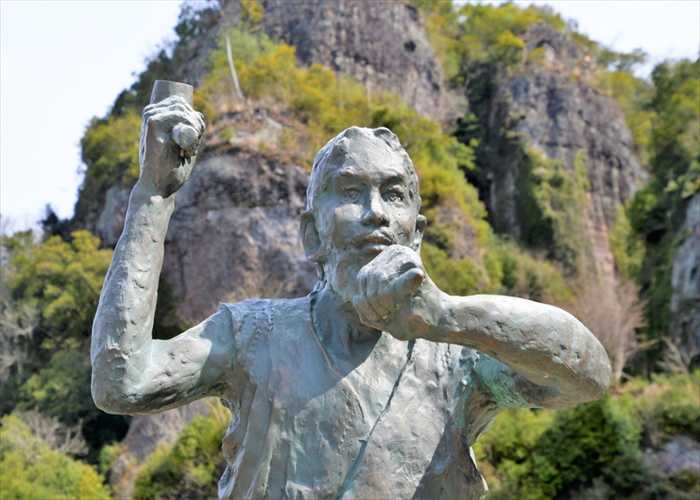

禅海和尚の石像。

諸国巡礼の旅の途中に耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚は、この危険な道で人馬が命を落とすのを

見て心を痛め、1735年から自力で岩壁を掘り始めたと。

雇った石工たちとともにノミと鎚だけで掘り続けて、1764年に全長342mの洞門を完成させた。

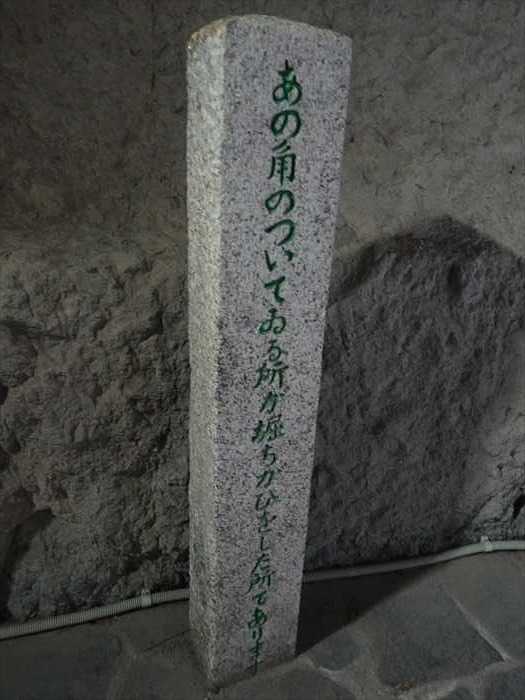

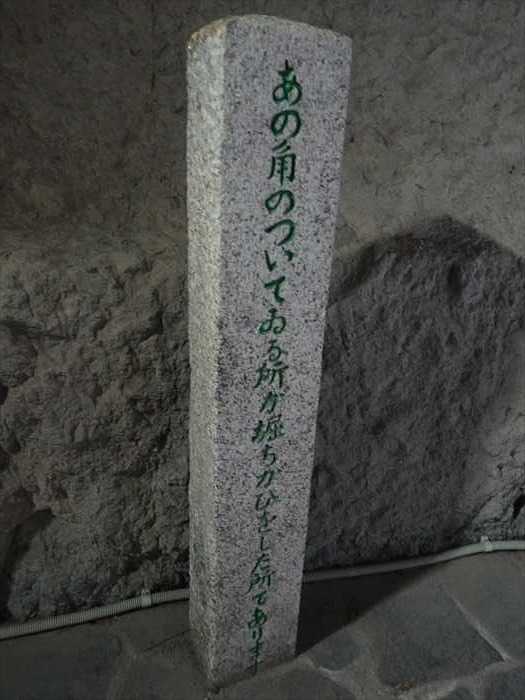

「あの角のついてゐる所が堀ちがひをした所であります。」と。

上の写真の禅海和尚の石像の奥の場所が右方向にズレてしまった場所なのであろう。

明かり窓から山国川の水面を見る。

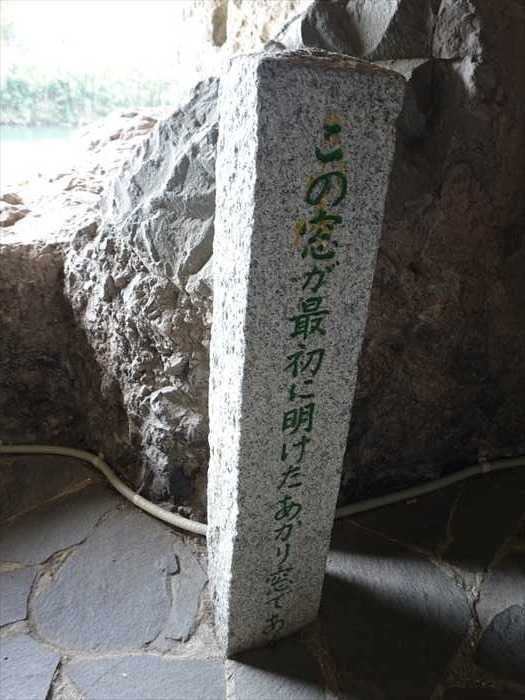

「この窓が最初に明けた明かり窓であります」と。

禅海和尚の手彫りの跡であろうか。

出口が前方に。

ここが初期の洞門の様子が色濃く残る隧道。徒歩でのみ通行可能。

その先には先程車内から見た銀杏の樹が。

洞門を出て。

ズームして。

そして引き返す。

洞門の入口右には石碑が。

「県指定史跡 青の洞門」碑。

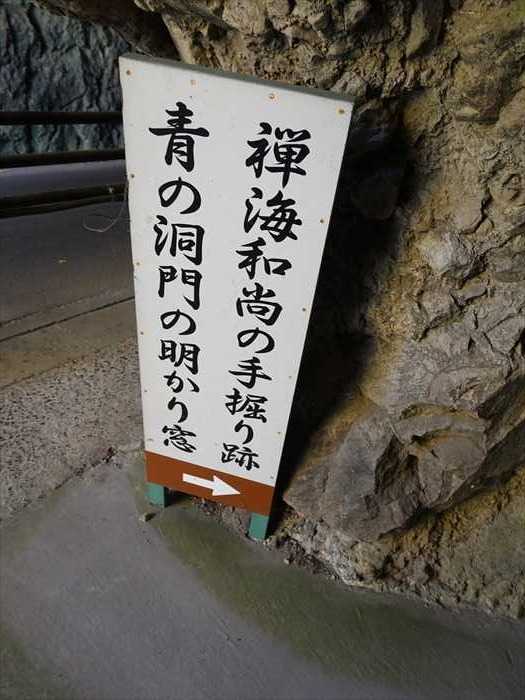

その先には禅海和尚の手掘り跡の入口が。

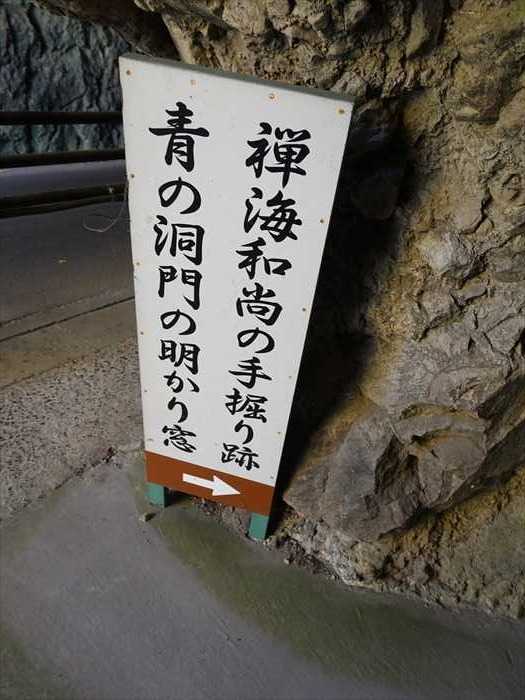

「禅海和尚の手掘り跡 青の洞門の明かり窓」案内板。

そして前方に明かり窓。

山国川を望める「青の洞門」の明かり窓。

地蔵菩薩像と禅海和尚像を再び。

この右の凹んだ場所が「あの角のついてゐる所が堀ちがひをした所であります。」の場所。

ノミを持ち岩を穿つ禅海和尚の姿が。

明かり窓を再び。

石段を上り自動車道へ戻る。

競秀峰(きょうしゅうほう)、山国川を再び。

競秀峰の全景をネットから。

1Kmにわたり、巨大な屏風を立て並べたような岩峰が続く。明治時代、土地が売りに

出されたとき、福沢諭吉が土地を買い上げ、開発から守った景勝地であるとのこと。

中津城下町にある「福沢諭吉旧居・記念館」には、そのときの証拠である「福澤家土地台帳」が

展示されているのだと。

【https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story054/spot.html】より

観光客も比較的少なく。

そして車に戻ったのであった。

そして以下の5枚の写真は、昔、10年近く前であろうか、同僚と訪れた時の写真。

この写真は対岸からであっただろうか。

この先の駐車場にあった禅海和尚(ぜんかいおしょう)像。

正面からズームして。

石碑の裏側の台座近くには「菊池寛肖像」。

その横に「「恩讐の彼方に」と菊池寛

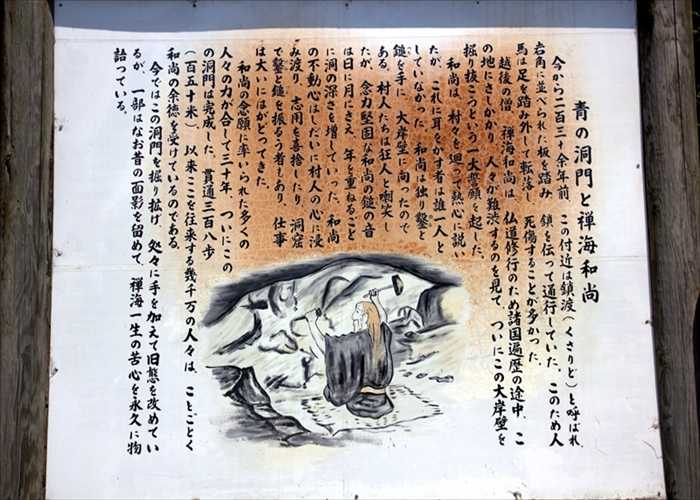

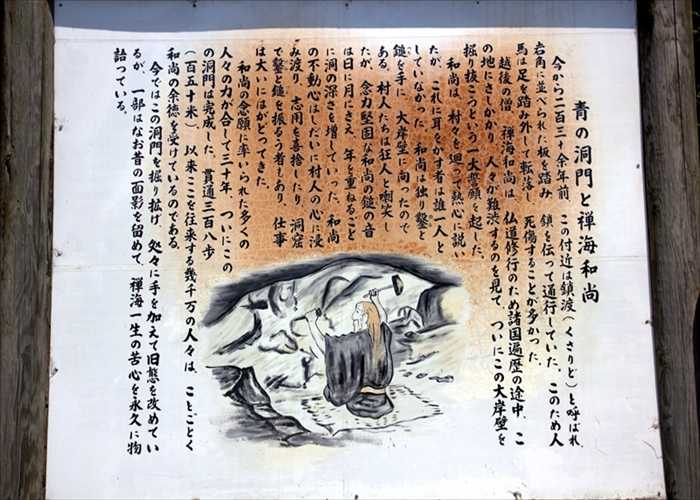

「青の洞門と禅海和尚

今から二百三十余年前、この付近は鎖渡(くさりど)と呼ばれ岩角に並べられた板を踏み、

鎖を伝って通行していた。このため人馬は足を踏み外して転落し、死傷することが多かった。

越後の僧、禅海和尚は、仏道修行のため諸国遍歴の途中、この地にさしかかり、人々が難渋する

のを見て、ついにこの大岸壁を堀抜こうという一大誓願を起こした。

和尚は、村々を廻って熱心に説いたが、これに耳をかす者は誰一人としていなかった。

和尚は独り鑿(のみ)と鎚を手に大岸壁に向ったのである。村人達は狂人と嘲笑したが、

念力堅固な和尚の鎚の音は日に月にさえ、年を重ねるごとに洞の深さを増していった。

和尚の不動心はしだいに村人の心に浸み渡り、志用を喜捨したり、洞窟で鑿と鎚を振るう者も

あり、仕事は大いにはかどってきた。

和尚の念願に率いられた多くの人々の力が合して三十年、ついにこの洞門は完成した。

貫通三百八歩(百五十米)、以来ここを往来する幾千万の人々は、ことごとく和尚の余徳を

受けているのである。

今ではこの洞門を堀り拡げ、処々に手を加えて旧態を改めているが、一部はなお昔の面影を

留めて、禅海一生の苦心を永久に物語っている。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ステンドグラスが美しいと言う「中津カトリック教会」の前を通過。

国道212号を利用して「耶馬渓(やばけい)」方面に向かって進む。

大分県と福岡県の県境を流れ中津城の近くから豊前湾・周防灘に流れ込む「山国川」に沿って

南下する。

道路標識に従い「青の洞門」を目指して進む。

「洞門橋」の手前を左折、右奥には「山国川」に架かる「耶馬渓橋」が見えた。

青の洞門の下流にある橋で1923年に竣工。日本で唯一の8連石造アーチ橋で、日本最長の

石造アーチ橋。大分県の有形文化財に指定されており、日本百名橋の一つ。

地元では、オランダ橋という愛称で呼ばれているが、これは大分県や熊本県の石橋とは異なり、

長崎県に多い水平な石積みを採用しているためと言われている。

建設目的は観光用であったが、近隣の日出生台への要路確保の意味合いもあったのだと。

形式:8連石造アーチ橋、橋長:116.0m、最大支間:12.8m、

拱矢(こうし・アーチの高さ):3.0m、設計者:永松昇。

「 耶馬渓橋 」👈リンク をウィキペディアより。

右手前方に山国川に面した毛蕨(けわらび)神社の石鳥居が見えた。

勝宮守(すぐりみやもり)と難波部首子刀自売(なにわべのことじめ)の夫婦を祀った神社。

縁結びの神様としてここ中津では有名な神社であると。

嵯峨天皇の御宇(ぎょう・御代)に失敗した勝宮守が左遷されてきたのがこの耶馬渓の地。

都に残っていた妻の難波部首子刀自売は夫を追ってここ蕨野(わらびの)まで辿り着き再会を

果たしたという伝説がある と。

都に残っていた妻の難波部首子刀自売は夫を追ってここ蕨野(わらびの)まで辿り着き再会を

果たしたという伝説がある と。

正面に黄葉真っ盛りの銀杏の樹が現れた。

山国川に面してそそり立つ競秀峰(きょうしゅうほう)が前方に。

競秀峰は耶馬渓を代表する名勝で、山国川下流側から一の峰・二の峰・三の峰・恵比須岩・

渡り連なっていて、その裾野には青の洞門が穿たれている。

競秀峰の名は宝暦13年(1763年)に訪れた江戸にある浅草寺の金龍和尚に命名されたが、

文政元年(1818年)に訪れた頼山陽が描いた水墨画の代表作「耶馬渓図巻」によって天下に

紹介された。

競秀峰の姿を楽しむには、山国川の対岸からであったが、今回は時間不足のため

【https://iwasebunko.jp/event/exhibition/entry-315.html】より

頼山陽が描いた絵巻ー耶馬溪図巻記ーをネットから。

一部分、左下隅部分をネットから。

【https://yabakei-yuran.jp/inspiration4/】より

「競秀峰」の詳細案内写真もネットから。

【https://tosyama.sakura.ne.jp/yabakei19/00_yabakei19.htm】より

そして道路脇の空き地に車を駐め「青の洞門」の散策開始。

江戸時代、荒瀬井堰が造られたことによって山国川の水がせき止められ、樋田・青地区では

川の水位が上がった。そのため通行人は競秀峰の高い岩壁に作られた鉄の鎖を命綱にした大変危険な

道を通っていた。

川の水位が上がった。そのため通行人は競秀峰の高い岩壁に作られた鉄の鎖を命綱にした大変危険な

道を通っていた。

諸国巡礼の旅の途中に耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚(ぜんかいおしょう)は、この危険な道で

人馬が命を落とすのを見て心を痛め、享保20年(1735年)から自力で岩壁を掘り始めた。

人馬が命を落とすのを見て心を痛め、享保20年(1735年)から自力で岩壁を掘り始めた。

禅海和尚は托鉢勧進によって資金を集め、雇った石工たちとともにノミと鎚だけで掘り続け、

30年余り経った明和元年(1764)、全長342m(うちトンネル部分は144m)の洞門を完成させた。

30年余り経った明和元年(1764)、全長342m(うちトンネル部分は144m)の洞門を完成させた。

寛延3年(1750)には第1期工事落成記念の大供養が行われ、以降は「人は4文、牛馬は8文」の

通行料を徴収して工事の費用に充てており、『日本初の有料道路』とも言われている と。

通行料を徴収して工事の費用に充てており、『日本初の有料道路』とも言われている と。

大分県中津市本耶馬渓町曽木。

山国川そして対岸を望む。

対岸の紅葉も進んでいた。

禅海和尚が掘った洞門を進む。

なぜここを「『青』の洞門」と言うのか?

この洞門(トンネル)は、現在、本耶馬溪町にあるが、町の中に「青」という名前の地区があると。

洞門は、この青地区にあるので、「青の洞門」といわれるのだと。

下を流れる山国川の水面が「青」く見えるからではなかったのであった。

次々に洞門が現れた。

洞門の天井を見る。

「山国川」に架かる「青の禅海橋」を振り返る。

橋長120m、幅9.75m。昭和60年度に着工、平成3年に完成。

更に次の洞門に向かって進む。

自動車がすれ違うのは難しい路幅の洞門。

洞門の天井。約30年もの歳月をかけて完成させた手掘りの跡の如くに見えたが・・・。

洞門が連続する。

青の洞門は、明治39年から翌40年にかけて行われた大改修で、完成当初の原型はかなり失われて

しまったのだと。

現在の青の洞門には、トンネル内の一部や明かり採り窓などに、当時の面影を残す手掘り部分が

残っているのだ。

唯一当初の洞門の跡の手掘り部分が残っている明かり採り窓が左手にあった。

比較的新しい石仏・地蔵菩薩像。

台座の左側には、「1993年七月耶馬トピア竣工に伴い、かってこの地に僧禅海がここに

建立していた地蔵菩薩像を同風物館に移転安置した。

このためここに新しく地蔵菩薩像を建立し禅海の意志を永く伝えると共に、人々の安全を

祈願する。」と。

禅海和尚の石像。

諸国巡礼の旅の途中に耶馬渓へ立ち寄った禅海和尚は、この危険な道で人馬が命を落とすのを

見て心を痛め、1735年から自力で岩壁を掘り始めたと。

雇った石工たちとともにノミと鎚だけで掘り続けて、1764年に全長342mの洞門を完成させた。

「あの角のついてゐる所が堀ちがひをした所であります。」と。

上の写真の禅海和尚の石像の奥の場所が右方向にズレてしまった場所なのであろう。

明かり窓から山国川の水面を見る。

「この窓が最初に明けた明かり窓であります」と。

禅海和尚の手彫りの跡であろうか。

出口が前方に。

ここが初期の洞門の様子が色濃く残る隧道。徒歩でのみ通行可能。

その先には先程車内から見た銀杏の樹が。

洞門を出て。

ズームして。

そして引き返す。

洞門の入口右には石碑が。

「県指定史跡 青の洞門」碑。

その先には禅海和尚の手掘り跡の入口が。

「禅海和尚の手掘り跡 青の洞門の明かり窓」案内板。

そして前方に明かり窓。

山国川を望める「青の洞門」の明かり窓。

地蔵菩薩像と禅海和尚像を再び。

この右の凹んだ場所が「あの角のついてゐる所が堀ちがひをした所であります。」の場所。

ノミを持ち岩を穿つ禅海和尚の姿が。

明かり窓を再び。

石段を上り自動車道へ戻る。

競秀峰(きょうしゅうほう)、山国川を再び。

競秀峰の全景をネットから。

1Kmにわたり、巨大な屏風を立て並べたような岩峰が続く。明治時代、土地が売りに

出されたとき、福沢諭吉が土地を買い上げ、開発から守った景勝地であるとのこと。

中津城下町にある「福沢諭吉旧居・記念館」には、そのときの証拠である「福澤家土地台帳」が

展示されているのだと。

【https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story054/spot.html】より

観光客も比較的少なく。

そして車に戻ったのであった。

そして以下の5枚の写真は、昔、10年近く前であろうか、同僚と訪れた時の写真。

この写真は対岸からであっただろうか。

この先の駐車場にあった禅海和尚(ぜんかいおしょう)像。

正面からズームして。

石碑の裏側の台座近くには「菊池寛肖像」。

その横に「「恩讐の彼方に」と菊池寛

菊池寛は、明治21年( 1888 )現在の香川県高松市に生まれ、25才で短編小説「禁断の木の実」を

発表して以来、大正から昭和にかけて短編小説、曲、新聞小説、大衆小説なとに数多くのすぐれた

発表して以来、大正から昭和にかけて短編小説、曲、新聞小説、大衆小説なとに数多くのすぐれた

文芸作品を発表しました。

また、作家活動だけでなく、文芸春秋社を創設、「芥川賞」、「直木賞」、「菊池寛賞」を

設定するなど、作家の育成や地位向上にも大きな功績を残しました。

設定するなど、作家の育成や地位向上にも大きな功績を残しました。

代表作には、「父帰る」、「忠直卿行状記」、「藤十郎の恋」、「真珠夫人」などがあり、

作品のいくつかは学校の教科書にも取り上げられています。

作品のいくつかは学校の教科書にも取り上げられています。

「 思讐の彼方に

」👈リンクは、大正8年(1919)に耶馬渓の青の洞門に伝わる話を題材にして

書かれたもので、それまでは、江戸時代の道徳に反するため、小説にもならなかった話を、

仇討ちの非人間性をテーマに小説に仕上げたものです。翌大正9年には「敵討ち以上」という

題で、文学座により劇場公演されました。」

書かれたもので、それまでは、江戸時代の道徳に反するため、小説にもならなかった話を、

仇討ちの非人間性をテーマに小説に仕上げたものです。翌大正9年には「敵討ち以上」という

題で、文学座により劇場公演されました。」

「青の洞門と禅海和尚

今から二百三十余年前、この付近は鎖渡(くさりど)と呼ばれ岩角に並べられた板を踏み、

鎖を伝って通行していた。このため人馬は足を踏み外して転落し、死傷することが多かった。

越後の僧、禅海和尚は、仏道修行のため諸国遍歴の途中、この地にさしかかり、人々が難渋する

のを見て、ついにこの大岸壁を堀抜こうという一大誓願を起こした。

和尚は、村々を廻って熱心に説いたが、これに耳をかす者は誰一人としていなかった。

和尚は独り鑿(のみ)と鎚を手に大岸壁に向ったのである。村人達は狂人と嘲笑したが、

念力堅固な和尚の鎚の音は日に月にさえ、年を重ねるごとに洞の深さを増していった。

和尚の不動心はしだいに村人の心に浸み渡り、志用を喜捨したり、洞窟で鑿と鎚を振るう者も

あり、仕事は大いにはかどってきた。

和尚の念願に率いられた多くの人々の力が合して三十年、ついにこの洞門は完成した。

貫通三百八歩(百五十米)、以来ここを往来する幾千万の人々は、ことごとく和尚の余徳を

受けているのである。

今ではこの洞門を堀り拡げ、処々に手を加えて旧態を改めているが、一部はなお昔の面影を

留めて、禅海一生の苦心を永久に物語っている。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.