PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「本立寺」を訪ねた後は「韮山城跡」に向かう。

「城池親水公園」沿いを駐車場に向かって進む。

「城池親水公園」韮山城の堀の跡を利用して作られた公園。

駐車場に車を駐め散策開始。

「ようこそ伊豆の国市へ」観光案内地図。

池の岸からの富士山。

水面の静かな早朝であれば・・・逆さ富士が。

案内に従い「韮山城跡」に向かって進む。

「城池親水公園」の「城池」では釣り人の姿もあった。

「城池の野鳥たち」案内板。

三叉路を直進する。「北条氏のミツウロコと韮山城」の幟であったが。

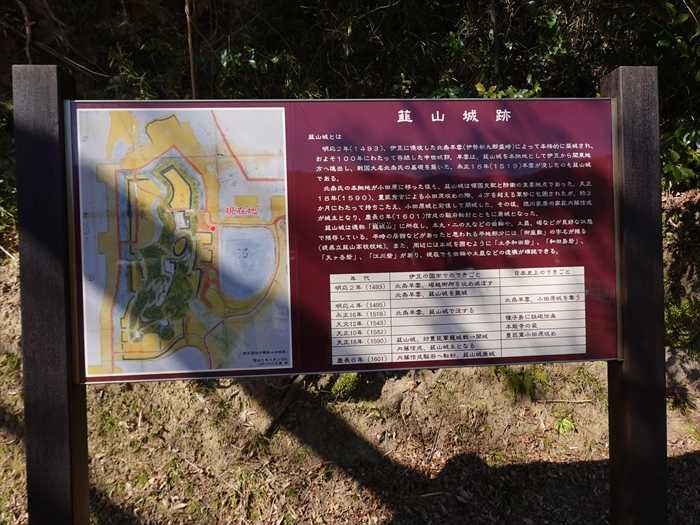

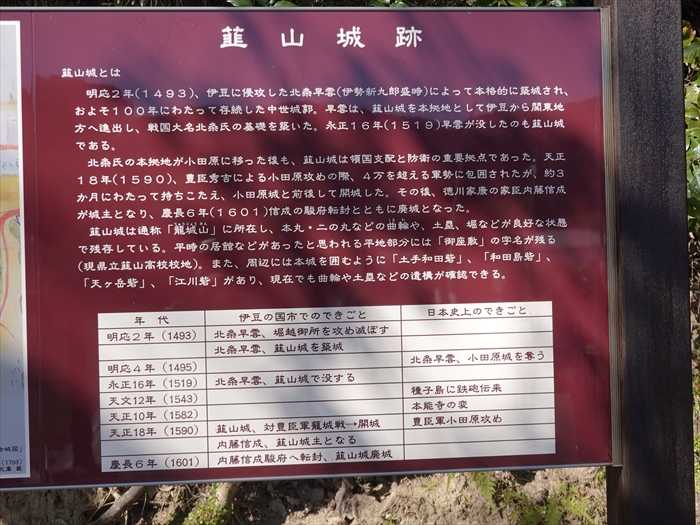

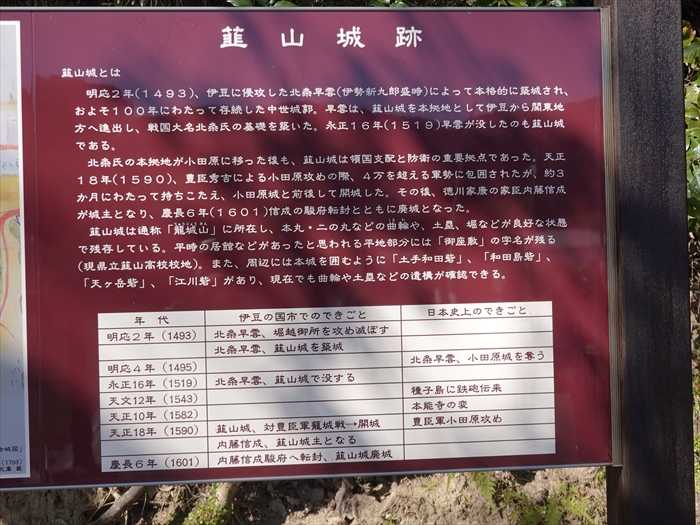

「韮山城跡」案内板。

「韮山城跡

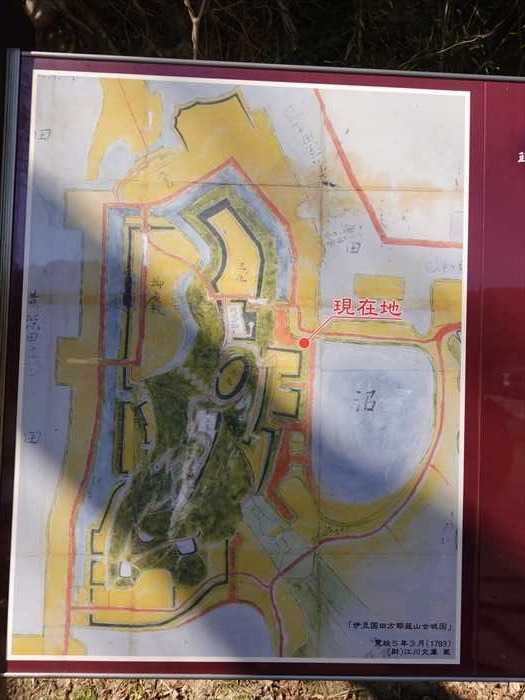

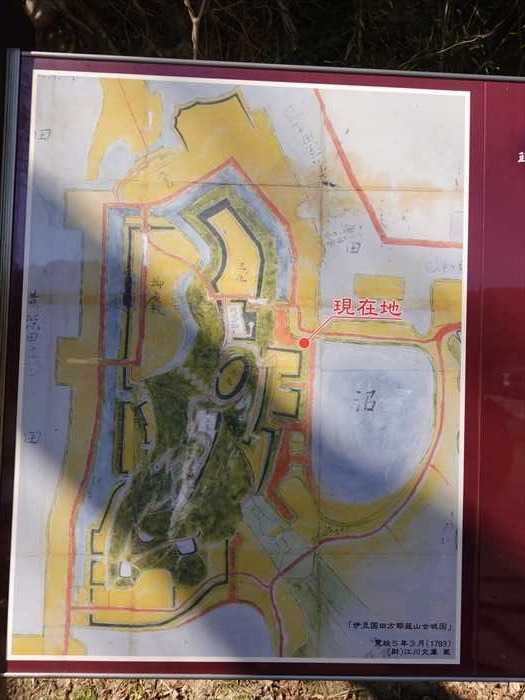

「伊豆国田方郡韮山古地図」。

更に「韮山城跡」に向かって坂を上って行った。

石段が整備された場所も。

「静岡県立韮山高等学校」のテニスコート横を進んでいった。

「三の丸」案内板。

案内に従い右手に進む。

前方に石鳥居が姿を現した。

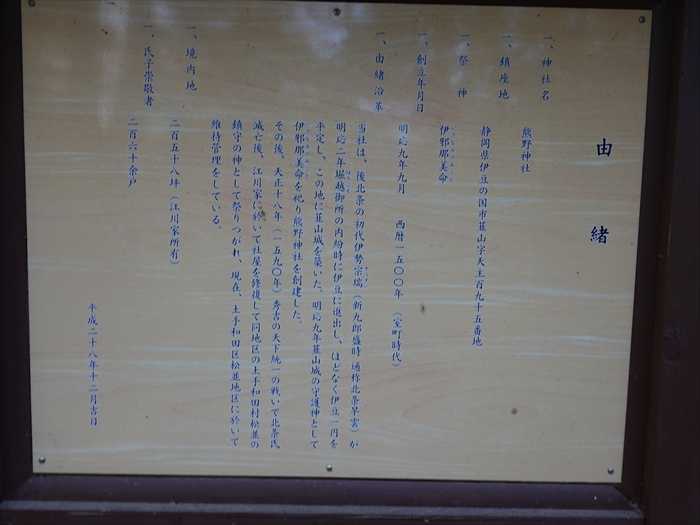

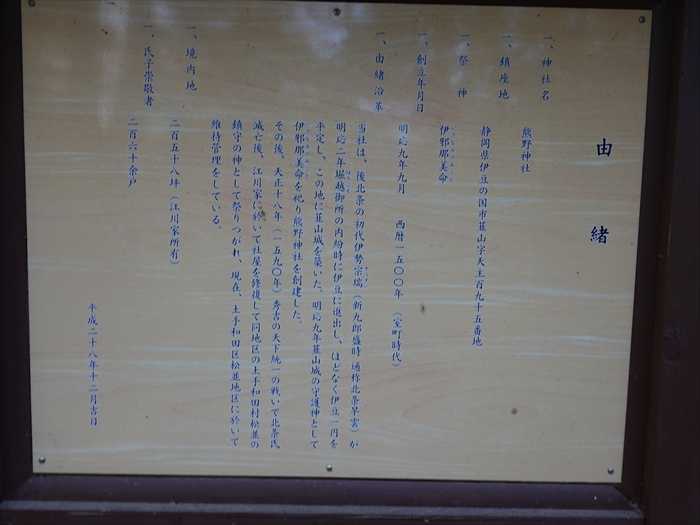

「由緒

一、神社名 熊野神社

一、鎮座地 静岡県伊豆の国市韮山字天主百九十五番地

一、祭神 伊耶那美命(いざなみのみこと)

一、由緒沿革 当社は、後北条の初代伊勢宗瑞(新九郎盛時 通称北条早雲)が 明応二年堀越御所の

明応九年韮山城の守護神として伊邪那美命を祀り熊野神社を創建した。

その後、天正十八年(一五九〇年)秀吉の天下統一の戦いで北条氏滅亡後、江川家に

於いて社屋を修復して同地区の土手和田村松並の 鎮守の神として祭りつがれ、

現在、土手和田区松並地区に於いて 維持管理をしている。

一、境内地 二百五十八坪(江川家所有)

一、氏子崇敬者 二百六十余戶

平成二十八年十二月吉日」

「熊野神社」の社殿。

扁額「熊野大神」。

内陣。

「二の丸跡」。

「二の丸跡」案内と「韮山城 早雲公 終生の居城」幟。

富士山の絶景をジワジワとズームで追う。

そして「本丸跡」に向かって木製の階段を上って行った。

そして「本丸跡」に到着。

「本丸跡」から「北条義時館」方面の眺望。

「韮山城跡周辺案内図」。

ズームして。

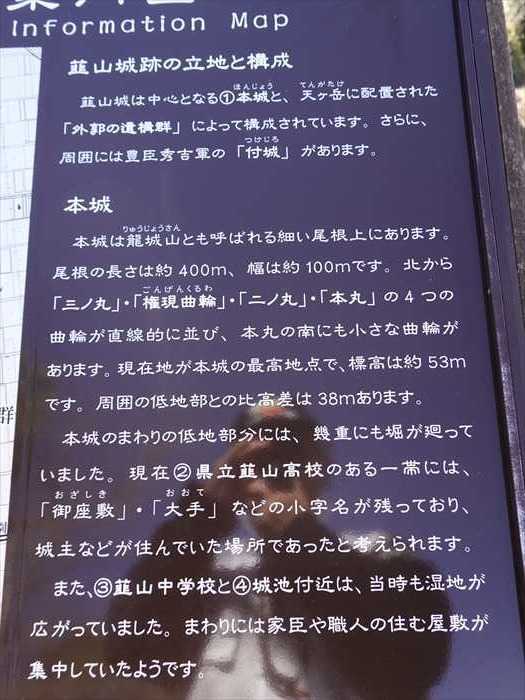

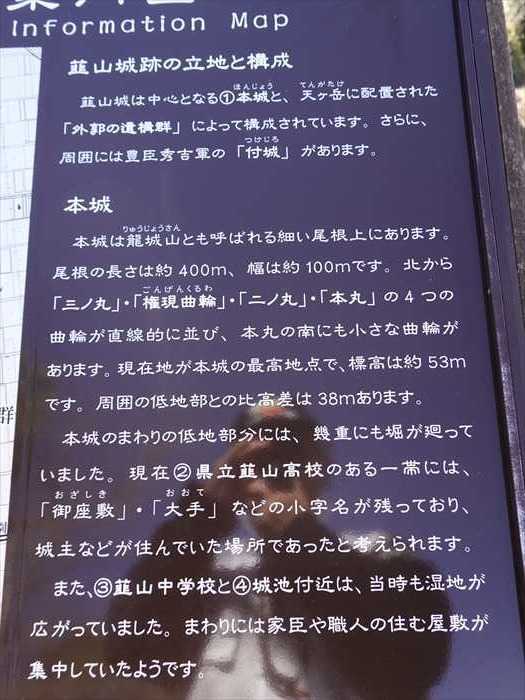

「韮山城跡の立地と構成

韮山城は中心となる①本城と、天ヶ岳(てんがたけ)に配置された「外郭の遺構群」によって

構成されています。

さらに、周囲には豊臣秀吉軍の「付城(つけじろ)」があります。

本城

本城は龍城山(りゅうじょうさん)とも呼ばれる細い尾根上にあります。

尾根の長さは約400m、幅は約100mです。北から「三ノ丸」・「権現曲輪」・「二ノ丸」・

「本丸」の4つの曲輪が直線的に並び、本丸の南にも小さな曲輪があります。

現在地が本城の最高地点で、標高は約53mです。周囲の低地部との比高差は38mあります。

本城まわりの低地部分には、幾重にも堀が廻っていました。

現在 ②県立韮山高校のある一帯には、「御座敷」・「大手」などの小字名が残っており、城主

などが住んでいた場所であったと考えられます。

また、③韮山中学校と④城地付近は、当時も湿地が広がっていました。

まわりには家臣や職人の住む屋敷が集中していたようです。」

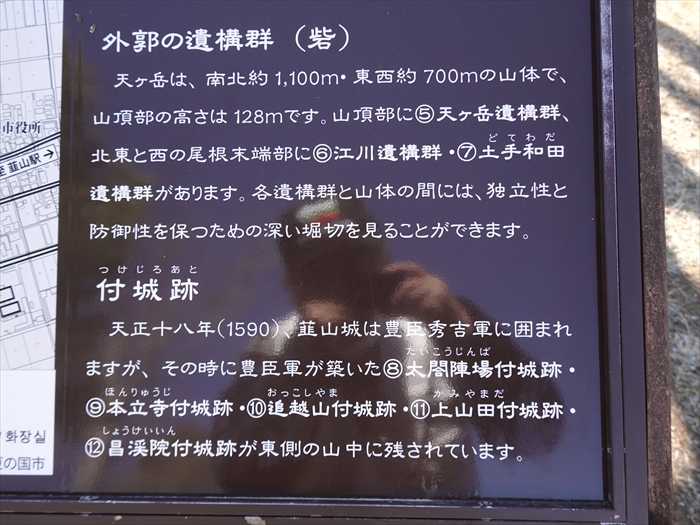

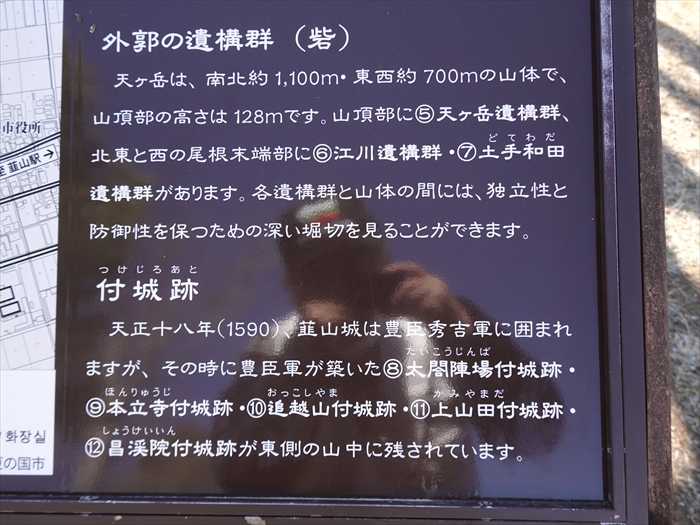

天ヶ岳は、南北約1,100m・東西約700mの山体で、山頂部の高さは128mです。

山頂部に⑤天ヶ岳砦、北東と南西の尾根末端部に⑥江川遺構群」・⑦土手和田遺構群が

あります。

各遺構群と山体との間には、独立性と防御性を保つための深い堀切をみることができます。

付城跡(つけじろあと)

天正18年(1590)、韮山城は豊臣秀吉軍に囲まれますが、その時に豊臣軍が築いた

⑧太閤陣場付城跡・⑨本立寺付城跡・⑩追越山付城跡・⑪上山田付城跡・⑫昌溪院付城跡が

東側の山中に残されています。」

再び富士山の勇姿を。

手前が「静岡県立韮山高等学校」。

「韮山城跡」の「本丸跡」を後にし坂道を下って行くと右手にあったのが

「ほほえみ観音

このお地蔵様は昭和35年当時13才の韮中生2名が舟遊び中水難事故死したものを御供養した

地蔵様です。

お気付きになりましたら、御手合せください」と。

「ほほえみ観音」に近づいて私も合掌。

更に下って行った。

右手には深い堀切が確認できた。

韮山城主郭部と天ヶ岳とを繋ぐ尾根筋を断ち切っていた。

そして「城池」岸に再び出る。

近くには白梅の林があったが、漸く開花が始まったばかりであった。

ところで 鎌倉時代の執権「北条氏」と戦国時代に相模国の小田原城を本拠とした

「北条氏」は同じ「北条氏」を名乗っている為、同じ一族かと思うかもしれませんが、

両氏族は全く関係がない のです。

というのも、戦国時代の「後北条氏」の祖とされる北条早雲は、もともと 伊勢宗瑞 (いせそうずい

盛時)という名前で、「北条」ではなかった のです。

戦国時代の後北条氏が「北条」を名乗ったのは2代目の氏綱の時代からで、初代の北条早雲は

あくまでも後年の呼び名であって、生前には一度もその名で呼ばれていなかった と言います。

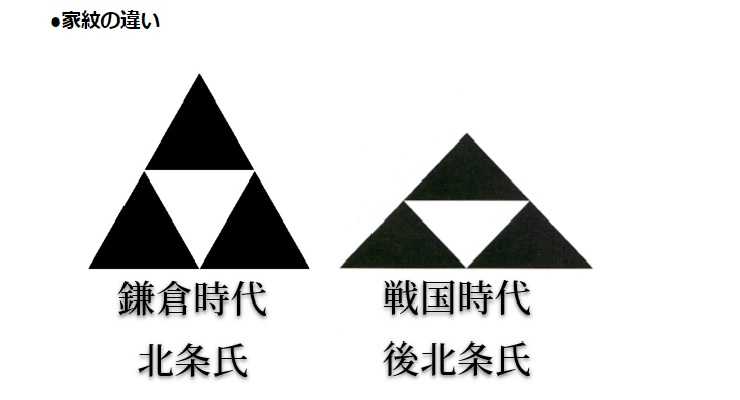

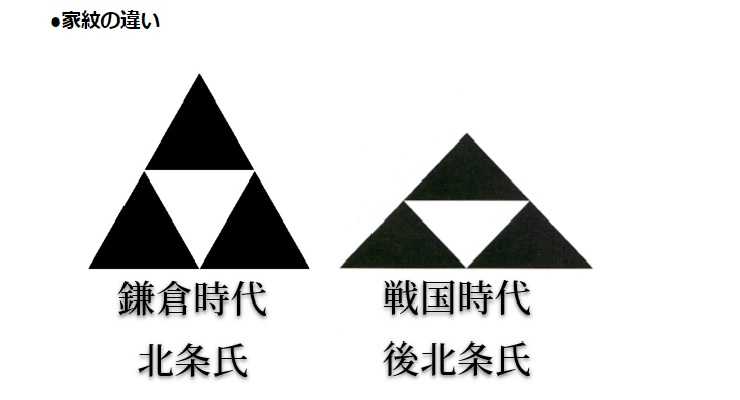

鎌倉時代の「北条氏」と戦国時代の「後北条氏」の家紋も異なるのです。

どちらも三角形を用いた家紋でとてもよく似ているが。

鎌倉時代の「北条氏」の家紋は正三角形を用いた家紋であるのに対し、戦国時代の「後北条氏」は

二等辺三角形を用いているという違いがあるのです。

「城池親水公園」沿いを駐車場に向かって進む。

「城池親水公園」韮山城の堀の跡を利用して作られた公園。

駐車場に車を駐め散策開始。

「ようこそ伊豆の国市へ」観光案内地図。

池の岸からの富士山。

水面の静かな早朝であれば・・・逆さ富士が。

案内に従い「韮山城跡」に向かって進む。

「城池親水公園」の「城池」では釣り人の姿もあった。

「城池の野鳥たち」案内板。

三叉路を直進する。「北条氏のミツウロコと韮山城」の幟であったが。

「韮山城跡」案内板。

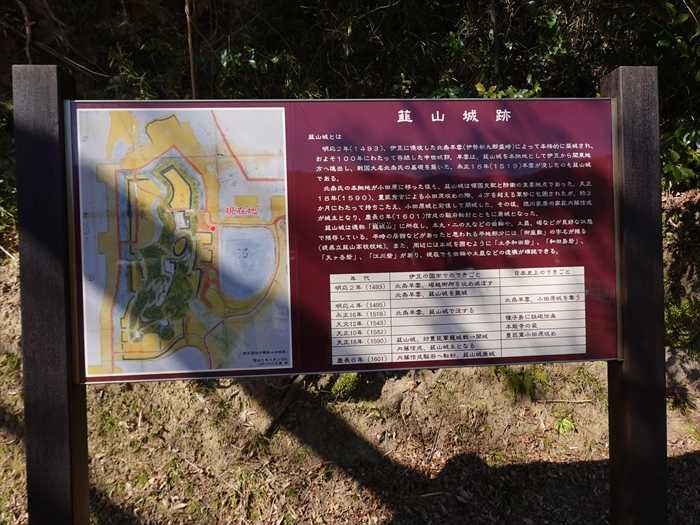

「韮山城跡

韮山城とは

明応2年(1493)、伊豆に侵攻した北条早雲(伊勢新九郎盛時)によって本格的に築城され、

およそ100年にわたって存続した中世城郭。早雲は、韮山城を本拠地として伊豆から関東地方へ

進出し、戦国大名北条氏の基礎を築いた。 永正1 6年(1519)早雲が没したのも韮山城である。

およそ100年にわたって存続した中世城郭。早雲は、韮山城を本拠地として伊豆から関東地方へ

進出し、戦国大名北条氏の基礎を築いた。 永正1 6年(1519)早雲が没したのも韮山城である。

北条氏の本拠地が小田原に移った後も、韮山城は領国支配と防衛の重要拠点であった。天正18年

(1590)、豊臣秀吉による小田原攻めの際、4万を超える軍勢に包囲されたが、約3か月にわたって

持ちこたえ、小田原城と前後して開城した。その後、徳川家康の家臣内藤信成が城主となり、

慶長6年(1601)信成の駿府転封とともに廃城となった。

(1590)、豊臣秀吉による小田原攻めの際、4万を超える軍勢に包囲されたが、約3か月にわたって

持ちこたえ、小田原城と前後して開城した。その後、徳川家康の家臣内藤信成が城主となり、

慶長6年(1601)信成の駿府転封とともに廃城となった。

韮山城は通称「龍城山」に所在し、本丸・ニの丸などの曲輪や、土塁、堀などが良好な状態で

残存している。平時の居館などがあったと思われる平地部分には「御座敷」の字名が残る。

残存している。平時の居館などがあったと思われる平地部分には「御座敷」の字名が残る。

(現県立韮山高校校地)。また、周辺には本城を囲むように「土手和田砦」、「和田島砦」、

「天ヶ岳砦」、「江川砦」があり、現在でも曲輪や土塁などの遺構が確認できる。」

「伊豆国田方郡韮山古地図」。

更に「韮山城跡」に向かって坂を上って行った。

石段が整備された場所も。

「静岡県立韮山高等学校」のテニスコート横を進んでいった。

「三の丸」案内板。

案内に従い右手に進む。

前方に石鳥居が姿を現した。

「由緒

一、神社名 熊野神社

一、鎮座地 静岡県伊豆の国市韮山字天主百九十五番地

一、祭神 伊耶那美命(いざなみのみこと)

一、由緒沿革 当社は、後北条の初代伊勢宗瑞(新九郎盛時 通称北条早雲)が 明応二年堀越御所の

明応九年韮山城の守護神として伊邪那美命を祀り熊野神社を創建した。

その後、天正十八年(一五九〇年)秀吉の天下統一の戦いで北条氏滅亡後、江川家に

於いて社屋を修復して同地区の土手和田村松並の 鎮守の神として祭りつがれ、

現在、土手和田区松並地区に於いて 維持管理をしている。

一、境内地 二百五十八坪(江川家所有)

一、氏子崇敬者 二百六十余戶

平成二十八年十二月吉日」

「熊野神社」の社殿。

扁額「熊野大神」。

内陣。

「二の丸跡」。

「二の丸跡」案内と「韮山城 早雲公 終生の居城」幟。

富士山の絶景をジワジワとズームで追う。

そして「本丸跡」に向かって木製の階段を上って行った。

そして「本丸跡」に到着。

「本丸跡」から「北条義時館」方面の眺望。

「韮山城跡周辺案内図」。

ズームして。

「韮山城跡の立地と構成

韮山城は中心となる①本城と、天ヶ岳(てんがたけ)に配置された「外郭の遺構群」によって

構成されています。

さらに、周囲には豊臣秀吉軍の「付城(つけじろ)」があります。

本城

本城は龍城山(りゅうじょうさん)とも呼ばれる細い尾根上にあります。

尾根の長さは約400m、幅は約100mです。北から「三ノ丸」・「権現曲輪」・「二ノ丸」・

「本丸」の4つの曲輪が直線的に並び、本丸の南にも小さな曲輪があります。

現在地が本城の最高地点で、標高は約53mです。周囲の低地部との比高差は38mあります。

本城まわりの低地部分には、幾重にも堀が廻っていました。

現在 ②県立韮山高校のある一帯には、「御座敷」・「大手」などの小字名が残っており、城主

などが住んでいた場所であったと考えられます。

また、③韮山中学校と④城地付近は、当時も湿地が広がっていました。

まわりには家臣や職人の住む屋敷が集中していたようです。」

天ヶ岳は、南北約1,100m・東西約700mの山体で、山頂部の高さは128mです。

あります。

各遺構群と山体との間には、独立性と防御性を保つための深い堀切をみることができます。

付城跡(つけじろあと)

天正18年(1590)、韮山城は豊臣秀吉軍に囲まれますが、その時に豊臣軍が築いた

⑧太閤陣場付城跡・⑨本立寺付城跡・⑩追越山付城跡・⑪上山田付城跡・⑫昌溪院付城跡が

東側の山中に残されています。」

再び富士山の勇姿を。

手前が「静岡県立韮山高等学校」。

「韮山城跡」の「本丸跡」を後にし坂道を下って行くと右手にあったのが

「ほほえみ観音

このお地蔵様は昭和35年当時13才の韮中生2名が舟遊び中水難事故死したものを御供養した

地蔵様です。

お気付きになりましたら、御手合せください」と。

「ほほえみ観音」に近づいて私も合掌。

更に下って行った。

右手には深い堀切が確認できた。

韮山城主郭部と天ヶ岳とを繋ぐ尾根筋を断ち切っていた。

そして「城池」岸に再び出る。

近くには白梅の林があったが、漸く開花が始まったばかりであった。

ところで 鎌倉時代の執権「北条氏」と戦国時代に相模国の小田原城を本拠とした

「北条氏」は同じ「北条氏」を名乗っている為、同じ一族かと思うかもしれませんが、

両氏族は全く関係がない のです。

というのも、戦国時代の「後北条氏」の祖とされる北条早雲は、もともと 伊勢宗瑞 (いせそうずい

盛時)という名前で、「北条」ではなかった のです。

戦国時代の後北条氏が「北条」を名乗ったのは2代目の氏綱の時代からで、初代の北条早雲は

あくまでも後年の呼び名であって、生前には一度もその名で呼ばれていなかった と言います。

鎌倉時代の「北条氏」と戦国時代の「後北条氏」の家紋も異なるのです。

どちらも三角形を用いた家紋でとてもよく似ているが。

鎌倉時代の「北条氏」の家紋は正三角形を用いた家紋であるのに対し、戦国時代の「後北条氏」は

二等辺三角形を用いているという違いがあるのです。

幕府は日本の武家の頂点に位置していますから、現代で言えば内閣にあたる存在。

一方、戦国時代の「後北条氏」は、室町幕府を武家の頂点とした制度の地方を統治する大名であり、

言わば都道府県知事のような存在。

簡単に言うと、「国」を統治していた「北条氏」と、「地方」を統治していた「後北条氏」という

立場の違いがあるのです。

戦国時代の「後北条氏」の祖である北条早雲は「伊勢氏」であったのに、なぜ2代目の氏綱は

「北条」に改姓したのか?

本格的に関東地域全域の支配を目指す2代目の氏綱は、「伊勢氏」よりも鎌倉時代に関東で栄華を

誇った「北条氏」の方が関東の武士には馴染みがあると考え「北条」を名乗るようになったのだと

。

「北条早雲」像をネットから

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.