PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「立木皇大神宮」を後にして次の目的地の「本立寺(ほんりゅうじ)」に到着。

山門の前におられた地元のオジサンが駐車場の位置を教えてくださいました。

本立寺は江川氏の菩提寺。

世界遺産の「 韮山反射炉 」👈リンク は、江川家三十六代目江川英龍の建言によって造られた

大砲鋳造のための施設。

1261年(弘長元年)、伊豆(伊東)に流されていた日蓮(参考: 伊豆法難 )が、十六代当主

江川太郎左衛門英親に招かれて教化を行ったところとされる。

のちに、英親は身延山へ登り、日蓮より「日久」の法号を授けられている。

江川氏は平安時代末から続く名家で、五代執権北条時頼に酒を寄進して褒められているという。

また、北条早雲はそれを「江川酒」として贈答品としたという。

「本立寺」の「山門」を見る。

静岡県伊豆の国市韮山金谷268−1。

右側に題目碑「南無妙法蓮華経」。

左側の石碑には???

「山門」の扁額は山号の「大成山」。

「日蓮宗本山 本立寺」。

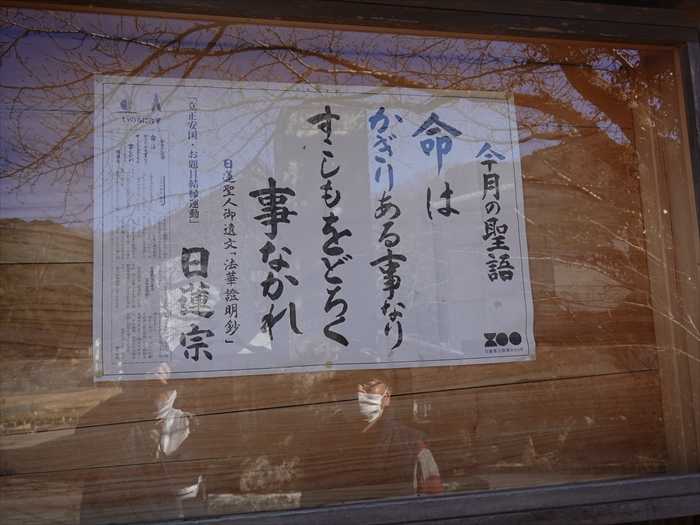

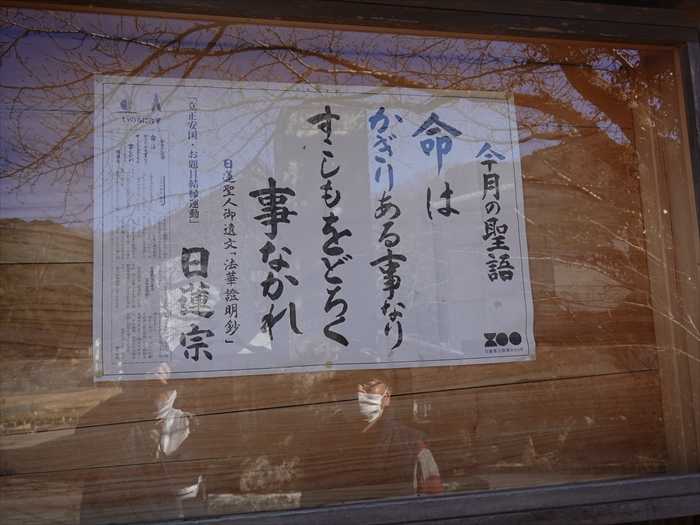

「命はかぎりある事なり すこしもをどろく事なかれ」。

日蓮聖人ご遺文『法華證明鈔』からであると。

本書は別名『死活鈔』とも呼ばれ、弟子日興上人を介して檀越南条時光公に与えられた書状。

日興上人に伝授されたのだと。

併せて本人には、自らの病魔を呵責し信心堅固にして病悩を克服するように励まされた。

その結果、時光公の大病は全快し長寿を遂げたのであった と。

こちらの碑にも「南無妙法蓮華経」と。

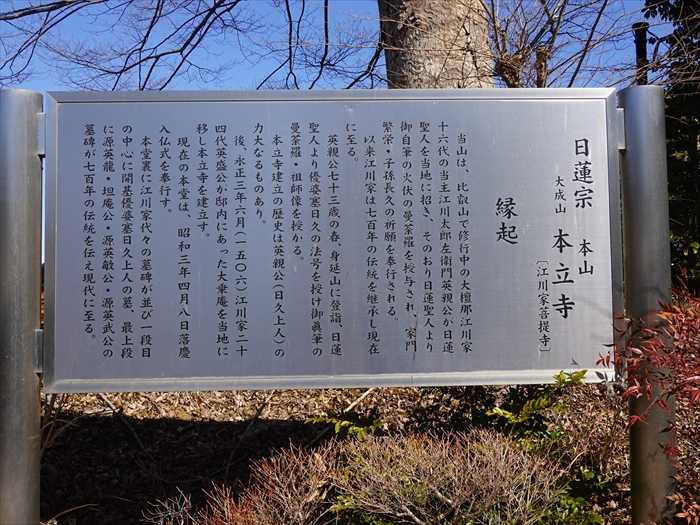

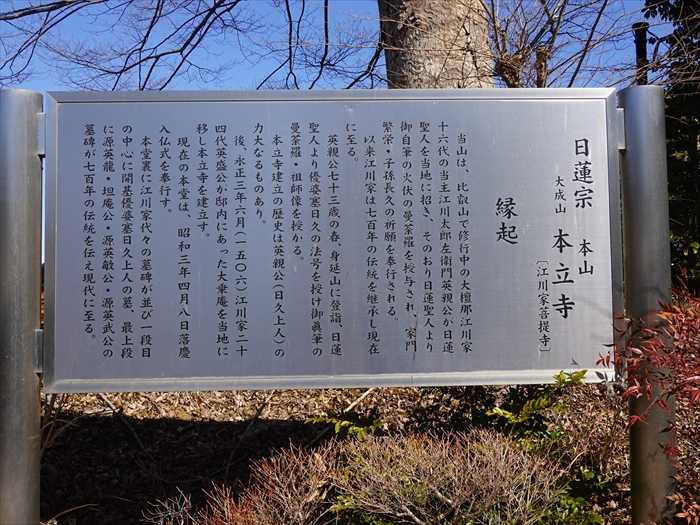

「日蓮宗 本山 大成山 本立寺(江川家菩提寺)

「本堂」への石段が前方に。

左手にあったのは「寺務所」であろうか。

ここにも「本立寺」と。

入口にあった石碑には「菩提の庭」と。

寺務所の玄関。

参道の石段を上って行く。

右手に「手水場」。

玉を抱えた龍の手水口。

「江川太郎左衛門英龍(坦庵公)像」。

近づいて。

銀杏の御神木。

ここにも「手水舎」。

「鐘楼」が右手に。

別の角度から。

ズームして。

梵鐘銘文

「相陽山内松岡山東慶禅寺鐘銘

梵刹置鐘号令人天休息輪苦利益大

矣松岡住山了道長老以寺用百緡鋳

洪鐘求銘於円覚清拙叟銘曰

松岡之山 寺曰東慶 鉄磨華宗

末山芳循 緇流駢羅 禅学鼎盛

必仮洪鐘 発号施令 孔方載馳

工倕是命 炉鞴奏功 範模畢正

簨簴既張 蒲牢斯震 晨興夜坐

朝諷夕詠 鯨音一吼 趨集率敬」 と。

梵鐘銘文

「左建右円 天近楼迥 新声飄揚

邇答遐応 層旻開聡 厚壌徹聴

十虚消殞 五濁清浄 聞塵忽空

返我聞性 檀門福寿 紺園殊勝

千秋万年 国界安静

壬申元徳二二年結制後十一日

都寺比丘尼 遠峯性玄

首座比丘尼 無渠親證

住持比丘尼 果庵了道

大檀那菩薩戒尼 円成」と。

「鐘楼」の扁額は「鯨海」。

正面に「本堂」。

見事な龍の彫刻。

ズームして。

「日蓮宗の寺紋」が。

横の梁の上の彫刻(右)。

横の梁の上の彫刻(左)。

日蓮聖人像。

像の材質 青銅

高 さ 十二尺 3.6m

重 量 一・五t 1500kg

お顔をズームして。

墓石が並ぶ。

戦争で亡くなった方の墓石であるようだ。

「故陸軍兵長大倉武之墓」と。

「佛殿位牌堂」。

右側には鳥居と石段があった。

「玉女峰」と書かれた鳥居。

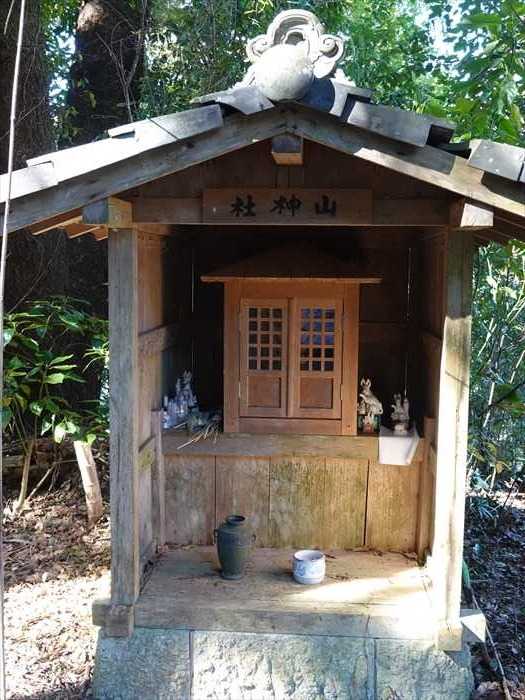

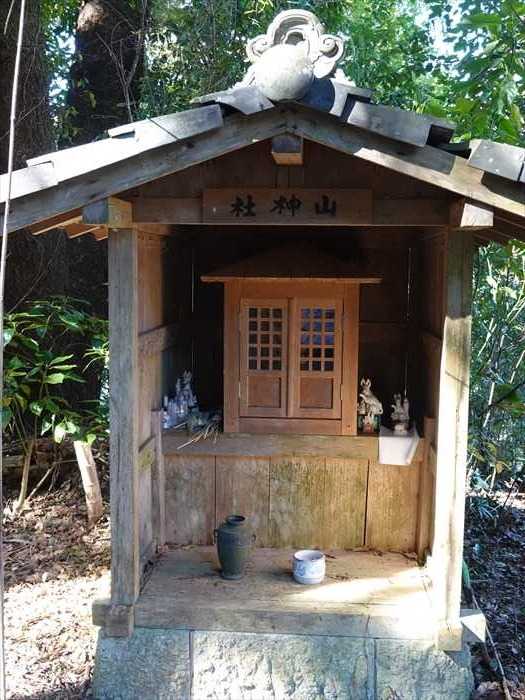

石段を上って行くと小さな社・「山神社」があった。

江川家36世「源英龍墓」。

江川家37世「源英敏墓」。

江川家38世「源英武墓」。

遠く南アルプスの山々の姿が。

境内の参道脇にも墓地が並んでいた。

そして再び富士山をズームして。

更に宝永火口、山頂を。

「山門」に向かって進む。

富士山頂付近は強風なのであろうか。

雲が湧き上がっているのであろうか?それとも雪が舞い上がって?

右手にあったのが「霊儼大明神」。

社殿。

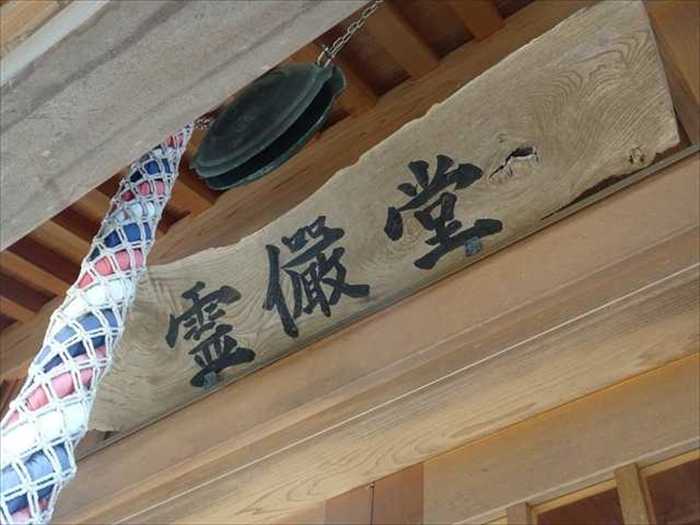

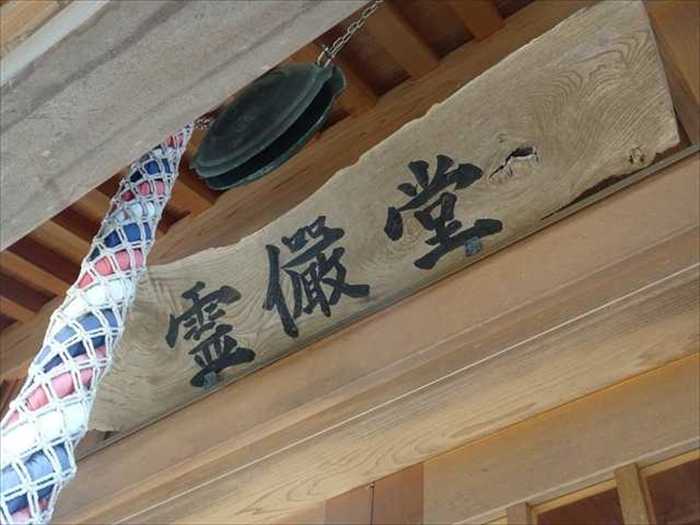

社殿の扁額「霊儼堂」。

内陣。

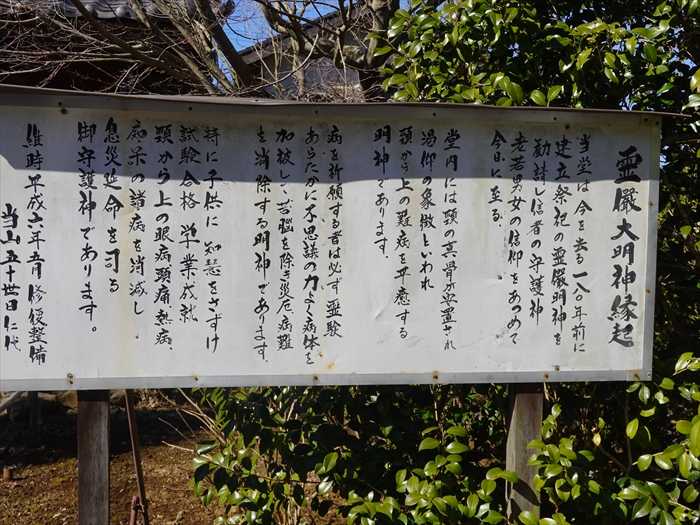

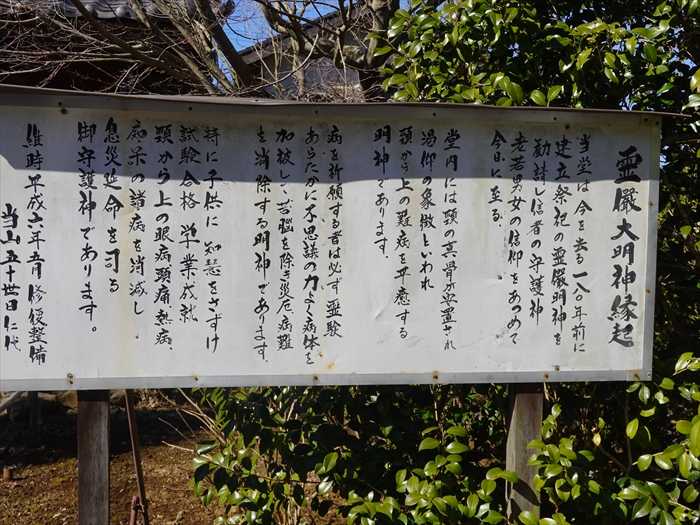

「霊儼大明神

当堂は今を去る一八〇年前に建立祭祀の霊儼明神を勧請し信者の守護神老若男女の信仰をあつめて

今日に至る。

堂内には頸(くび)の真骨が安置され渇仰(かつごう)の象徴といわれ頸から上の難病を平癒する

明神であります。

病を祈願する者は必ず霊験あらたかに不思議の力よく病体を加被(かび)して苦悩を除き災厄、

病難を消除する明神であります。

特に子供に知慧をさずけ試験合格 学業成就 頸から上の眼病、頭痛、熱病、痴呆諸病を消滅し

息災延命を司る御守護神であります。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

山門の前におられた地元のオジサンが駐車場の位置を教えてくださいました。

本立寺は江川氏の菩提寺。

世界遺産の「 韮山反射炉 」👈リンク は、江川家三十六代目江川英龍の建言によって造られた

大砲鋳造のための施設。

1261年(弘長元年)、伊豆(伊東)に流されていた日蓮(参考: 伊豆法難 )が、十六代当主

江川太郎左衛門英親に招かれて教化を行ったところとされる。

のちに、英親は身延山へ登り、日蓮より「日久」の法号を授けられている。

江川氏は平安時代末から続く名家で、五代執権北条時頼に酒を寄進して褒められているという。

また、北条早雲はそれを「江川酒」として贈答品としたという。

「本立寺」の「山門」を見る。

静岡県伊豆の国市韮山金谷268−1。

右側に題目碑「南無妙法蓮華経」。

左側の石碑には???

「山門」の扁額は山号の「大成山」。

「日蓮宗本山 本立寺」。

「命はかぎりある事なり すこしもをどろく事なかれ」。

日蓮聖人ご遺文『法華證明鈔』からであると。

本書は別名『死活鈔』とも呼ばれ、弟子日興上人を介して檀越南条時光公に与えられた書状。

日興上人に伝授されたのだと。

併せて本人には、自らの病魔を呵責し信心堅固にして病悩を克服するように励まされた。

その結果、時光公の大病は全快し長寿を遂げたのであった と。

こちらの碑にも「南無妙法蓮華経」と。

「日蓮宗 本山 大成山 本立寺(江川家菩提寺)

縁起

当山は、比叡山で修行中の大擅那江川家十六代の当主江川太郎左衛門英親公か日蓮聖人を

当地に招き、そのおり日蓮聖人より御自筆の火伏の曼荼羅を授与され、家門繁栄・子孫長久の

祈願を奉行される。

当地に招き、そのおり日蓮聖人より御自筆の火伏の曼荼羅を授与され、家門繁栄・子孫長久の

祈願を奉行される。

以来江川家は七百年の伝統を継承し現在に至る。

英親公七十三歳の春、身延山に登詣、日蓮聖人より優婆塞日久の法号を授け御眞筆の曼荼羅・

祖師像を授かる。

英親公七十三歳の春、身延山に登詣、日蓮聖人より優婆塞日久の法号を授け御眞筆の曼荼羅・

祖師像を授かる。

本立寺建立の歴史は英親公(日久上人)のカ大なるものあり。

後、永正三年六月(一五〇六)江川家ニ十四代英盛公が邸内にあった大乗庵を当地に移し本立寺を

建立す。

建立す。

現在の本堂は、昭和三年四月八日落慶入仏式を奉行す。

本堂裏に江川家代々の墓碑が並び一段目の中心に開基優婆塞日久上人の墓、最上段に源英龍・

坦庵公・源英敏公・源英武公の墓碑が七百年の伝統を伝え現代に至る。」

坦庵公・源英敏公・源英武公の墓碑が七百年の伝統を伝え現代に至る。」

「本堂」への石段が前方に。

左手にあったのは「寺務所」であろうか。

ここにも「本立寺」と。

入口にあった石碑には「菩提の庭」と。

寺務所の玄関。

参道の石段を上って行く。

右手に「手水場」。

玉を抱えた龍の手水口。

「江川太郎左衛門英龍(坦庵公)像」。

近づいて。

銀杏の御神木。

ここにも「手水舎」。

「鐘楼」が右手に。

本立寺の鐘は、鎌倉の東慶寺にあったものであると。

大旦那は北条高時の母・覚海尼。

1332年(元徳4年・元弘2年)の鋳造だが、その翌年に鎌倉幕府は滅亡した。

幕府滅亡後、覚海尼は伊豆に移り住んだが、その時に鐘も伊豆に持ち込んだものと

考えられているのだ と。

大旦那は北条高時の母・覚海尼。

1332年(元徳4年・元弘2年)の鋳造だが、その翌年に鎌倉幕府は滅亡した。

幕府滅亡後、覚海尼は伊豆に移り住んだが、その時に鐘も伊豆に持ち込んだものと

考えられているのだ と。

別の角度から。

ズームして。

梵鐘銘文

「相陽山内松岡山東慶禅寺鐘銘

梵刹置鐘号令人天休息輪苦利益大

矣松岡住山了道長老以寺用百緡鋳

洪鐘求銘於円覚清拙叟銘曰

松岡之山 寺曰東慶 鉄磨華宗

末山芳循 緇流駢羅 禅学鼎盛

必仮洪鐘 発号施令 孔方載馳

工倕是命 炉鞴奏功 範模畢正

簨簴既張 蒲牢斯震 晨興夜坐

朝諷夕詠 鯨音一吼 趨集率敬」 と。

梵鐘銘文

「左建右円 天近楼迥 新声飄揚

邇答遐応 層旻開聡 厚壌徹聴

十虚消殞 五濁清浄 聞塵忽空

返我聞性 檀門福寿 紺園殊勝

千秋万年 国界安静

壬申元徳二二年結制後十一日

都寺比丘尼 遠峯性玄

首座比丘尼 無渠親證

住持比丘尼 果庵了道

大檀那菩薩戒尼 円成」と。

「鐘楼」の扁額は「鯨海」。

正面に「本堂」。

見事な龍の彫刻。

ズームして。

「日蓮宗の寺紋」が。

「日蓮宗の寺紋」は井伊家の家紋とよく似ているのだ。

井桁紋の中に橘が配置されており、まるで井伊家の定紋と替紋が合体している如くに。

日蓮宗の祖・日蓮上人の出自が井伊家の支流に連なっているという伝説もあるので、意外な

ところでつながりがあるのかも。

ところでつながりがあるのかも。

横の梁の上の彫刻(右)。

横の梁の上の彫刻(左)。

日蓮聖人像。

像の材質 青銅

高 さ 十二尺 3.6m

重 量 一・五t 1500kg

お顔をズームして。

墓石が並ぶ。

戦争で亡くなった方の墓石であるようだ。

「故陸軍兵長大倉武之墓」と。

「佛殿位牌堂」。

右側には鳥居と石段があった。

「玉女峰」と書かれた鳥居。

石段を上って行くと小さな社・「山神社」があった。

江川家36世「源英龍墓」。

江川 英龍(えがわ ひでたつ、享和元年5月13日 - 安政2年1月16日)は、江戸時代後期の幕臣で

伊豆韮山代官。通称の太郎左衛門(たろうざえもん)、号の坦庵(たんあん/たんなん)の

呼び名で知られている。韮山では坦庵と書いて「たんなん」と読むことが多い。

洋学とりわけ近代的な沿岸防備の手法に強い関心を抱き、反射炉を築き、日本に西洋砲術を

普及させた。地方一代官であったが海防の建言を行い、勘定吟味役まで異例の昇進を重ね、

幕閣入を果たし、勘定奉行任命を目前に病死した。

伊豆韮山代官。通称の太郎左衛門(たろうざえもん)、号の坦庵(たんあん/たんなん)の

呼び名で知られている。韮山では坦庵と書いて「たんなん」と読むことが多い。

洋学とりわけ近代的な沿岸防備の手法に強い関心を抱き、反射炉を築き、日本に西洋砲術を

普及させた。地方一代官であったが海防の建言を行い、勘定吟味役まで異例の昇進を重ね、

幕閣入を果たし、勘定奉行任命を目前に病死した。

江川家37世「源英敏墓」。

天保10年(1839年)、第36代当主・江川英龍の三男として生まれる。安政2年(1855年)に

父が死去した(2人の兄は既に早世していた)ため、家督を継いで第37代当主となり、

太郎左衛門を称した。

父が死去した(2人の兄は既に早世していた)ため、家督を継いで第37代当主となり、

太郎左衛門を称した。

生前に父が進めていた農兵育成・反射炉の完成・爆裂砲弾の作成などを次々と推し進めたが、

家督を継いでから7年後の文久2年(1862年)に夭折した。享年24。

家督を継いでから7年後の文久2年(1862年)に夭折した。享年24。

継嗣がなく、末弟の江川英武が養子として跡を継いだ。

江川家38世「源英武墓」。

戊辰戦争のときの当主。文久2年(1862)兄・英敏のあとを継ぎ当主となる。

嘉永6年(1853)生まれらしいので11歳で当主、15歳で戊辰戦争。

明治天皇が )12月

1日に16歳で踐祚(せんそ) と。

遠く南アルプスの山々の姿が。

境内の参道脇にも墓地が並んでいた。

そして再び富士山をズームして。

更に宝永火口、山頂を。

「山門」に向かって進む。

富士山頂付近は強風なのであろうか。

雲が湧き上がっているのであろうか?それとも雪が舞い上がって?

右手にあったのが「霊儼大明神」。

社殿。

社殿の扁額「霊儼堂」。

内陣。

「霊儼大明神

当堂は今を去る一八〇年前に建立祭祀の霊儼明神を勧請し信者の守護神老若男女の信仰をあつめて

今日に至る。

堂内には頸(くび)の真骨が安置され渇仰(かつごう)の象徴といわれ頸から上の難病を平癒する

明神であります。

病を祈願する者は必ず霊験あらたかに不思議の力よく病体を加被(かび)して苦悩を除き災厄、

病難を消除する明神であります。

特に子供に知慧をさずけ試験合格 学業成就 頸から上の眼病、頭痛、熱病、痴呆諸病を消滅し

息災延命を司る御守護神であります。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.