PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが、北江間地区に鎮座する「珍場神社(ちんばじんじゃ)」。

「珍場神社」は、元久元年(1204年)に北条義時の嫡子・安千代丸が大蛇に呑み込まれ亡くなった

事から、安千代丸の霊を若宮八幡神として祀るため建立したと伝わっている。

また珍場神社は、明治時代初期頃までは今と違って『第六天社』と呼ばれていた と。

静岡県伊豆の国市北江間1171。

「珍場鎮座 若宮八幡 子神第六 大鵡大神 三社神社」碑。

若宮八幡(安千代丸)、子の神(この地に住んだ最初の居住者を十二支の最初と表現)、

大鵡大明神(正体不明の主神)の三社を祀っているのだと。

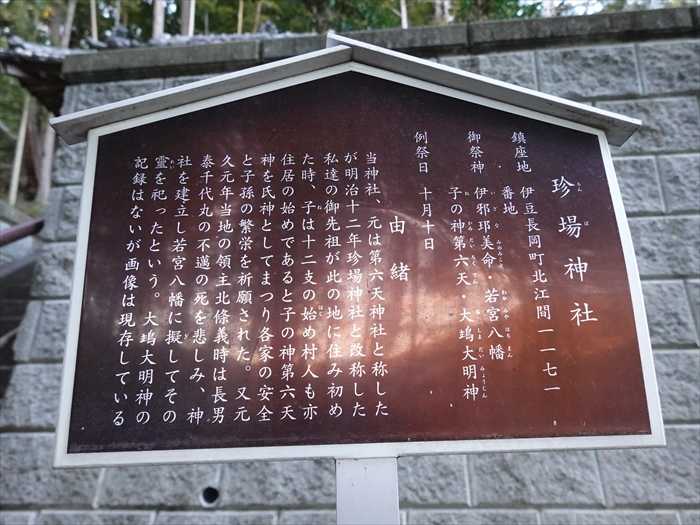

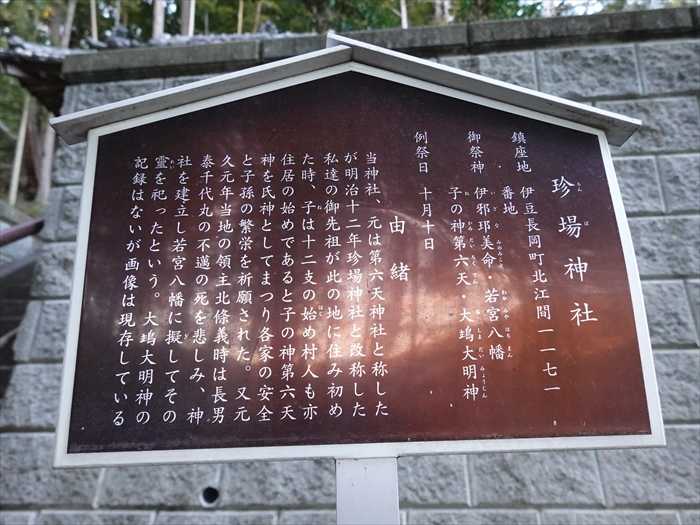

「珍場神社

鎮座地 伊豆長岡町北江間一一七一番地

御祭神 伊耶那美命(いざなみのみこと)

子の神第六天・大鵡大明神

例祭日 十月十日

由緒

当神社、元は第六天神社と称したが明治十二年珍場神社と改称した私達の御先祖が此の地に

住み初めた時、子は十二支の始め村人も亦住居の始めであると子の神第六天神を氏神として

まつりの各家の安全と子孫の繁栄を祈願された。

又元久元年当地の領主北條義時は長男泰千代丸の不遇の死を悲しみ、神社を建立し若宮八幡に

擬してその霊を祀ったという。大鵡大明神の記録はないが画像が現存している」

「珍場神社

子ノ神大六天(ねのかみだいろくてん)・大鵡(おおむ)大明神の四柱を祭神とする神社です。

神社の由緒書によれば、珍場神社は、元久元年( 1204 )に北条義時が大蛇に襲われて亡くなった

長男安千代の死を嘆き、若宮八幡神として祀ったのがはじまりと伝えられています。

安千代に似た木像を彫刻して若宮八幡神とした、という言い伝えもあります。」

石段の上に「社殿」。

内陣。

「社殿」前から。

「二代執権 北条義時 生誕の地」幟。

そして南下して訪ねたのが「古奈 湯谷神社(こな ゆたにじんじゃ)」。

静岡県伊豆の国市古奈1。

手前にあったのが「頼朝の湯 本陣」。

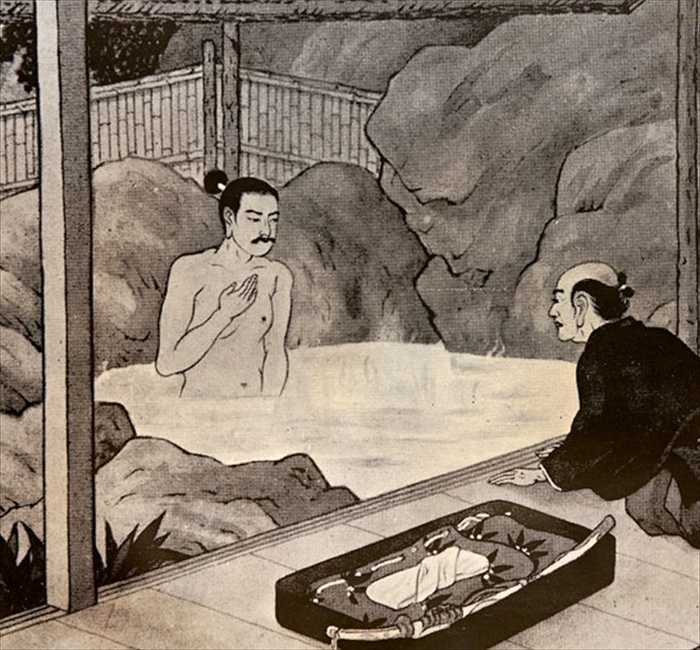

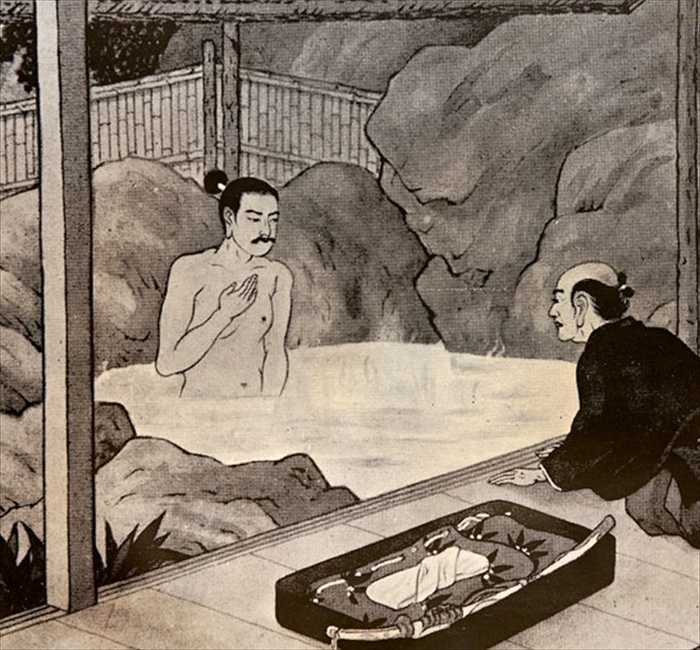

「頼朝公本陣入浴の図」をネットから。

多くの名だたる武将などの名士たちが訪れたことから、やがて「本陣」を名乗るようになり文治期(1187年頃)には源頼朝公がこの地に長逗留し、当館を宿舎としてこの温泉に入浴したと

伝えられています。

「古奈 湯谷神社」の手前の左手には大きな石切り場跡らしきものがあった。

近づいてみると四角い穴が。

中の凹んだ場所には石灯籠が鎮座。

円盤状のものには仏の姿が。

そして「古奈 湯谷神社」の石灯籠前まで戻る。

右手にあったのが「古奈の元湯」と刻まれた石碑。

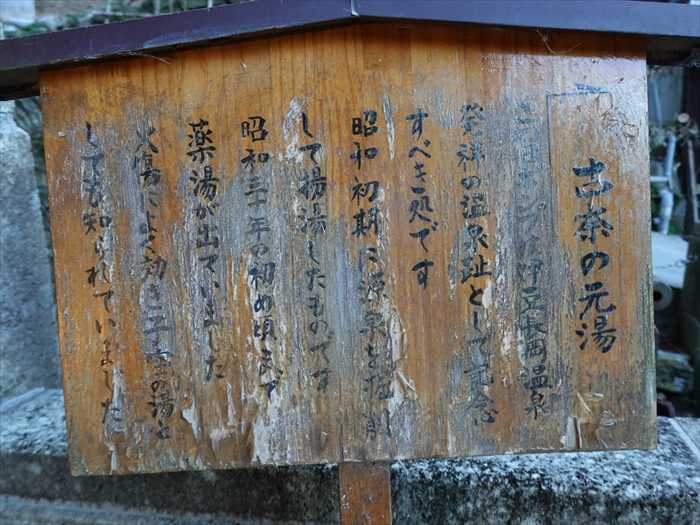

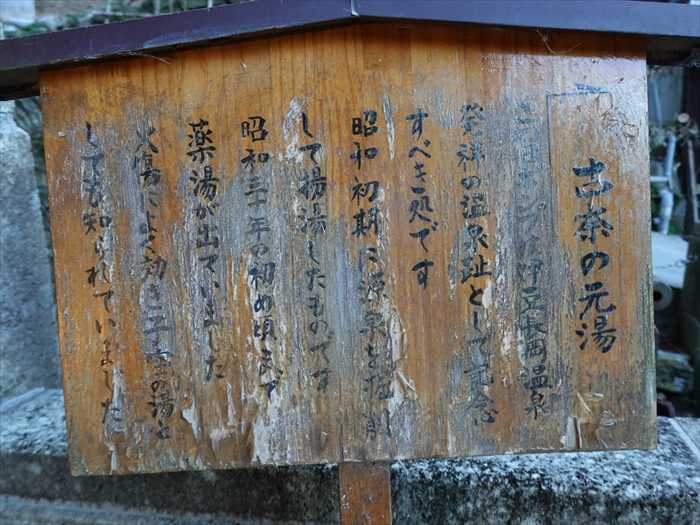

「古奈の元湯

この旧ポンプは伊豆長岡温泉発祥の温泉趾として記念すべき処です。

昭和初期に源泉を掘削して揚湯したものです。

昭和三十年の初め頃まで薬湯が出ていました。

火傷によく効き子宝の湯としても知られていました。」

手前に「揚湯ポンプ」。

場所を変えて「揚湯ポンプ」と「温泉湧き出し口」を。

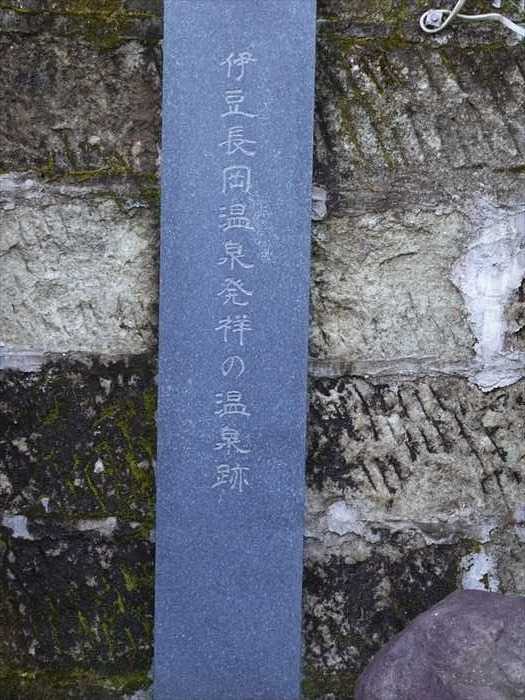

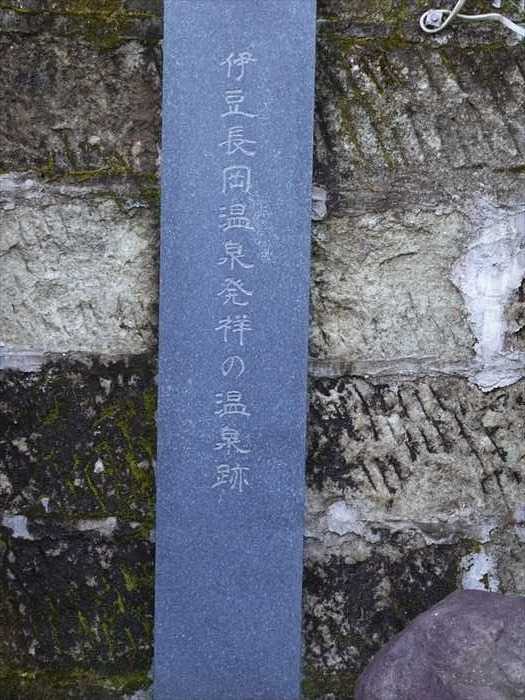

奥には「伊豆長岡温泉発祥の温泉跡」。

「あと」の漢字の多さにいまさらながら。

址 , 阯 , 後 , 迹 . 痕 , 趾 , 跡 , 墟 . 踪 , 蹟 , 蹤 ・・・と。

どの様に使い分けているのであろうか。

「古奈の元湯

この源泉は古来亜州古奈湯と呼ばれ伊豆の国では、伊豆山の走り湯、修善寺の独鈷の湯と共に

三名湯のひとつとして特にその薬効をうたわております。

蛭ヶ島流刑の身となった源頼朝公も入浴されたことが、鎌倉時代の文書吾妻鏡に記されて

おります。

この案内書の付近は昔の共同風呂の跡地で、この下の岩盤の割れ目から温泉が湧出していた。

浴槽の底に格子状に工夫されたものを洗浄の時に取り外すことが出来る様に、埋め込み底からも

温泉が絶えず出ておりました。

この湧出は大正時代の末頃まで続いていたわけですが、各所に新源泉が堀削されたため止まって

しまいました。」

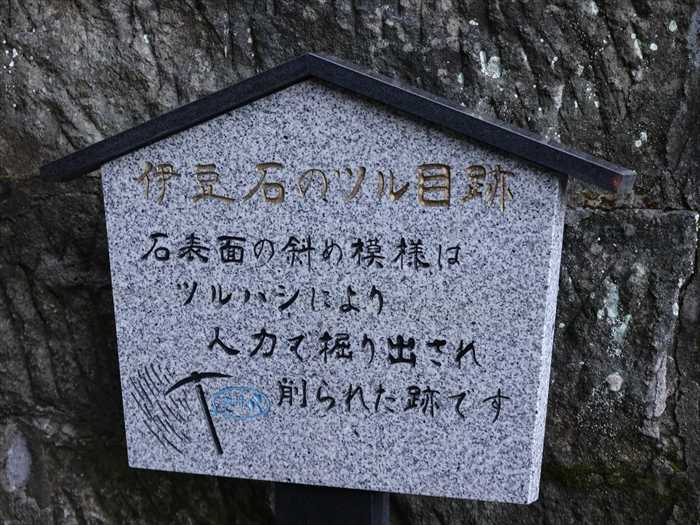

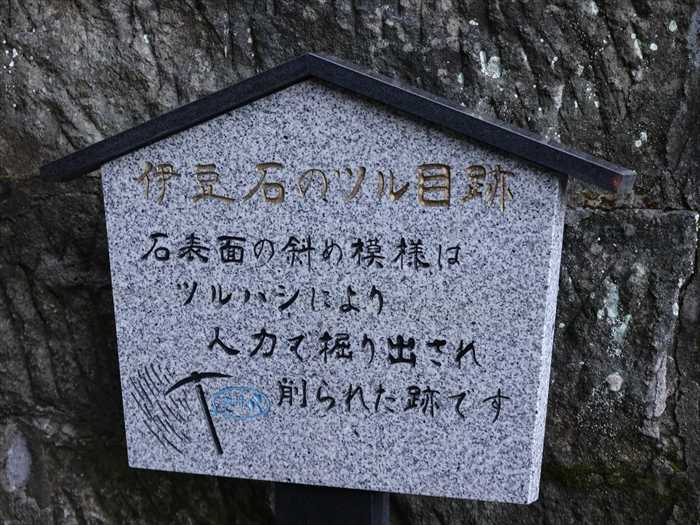

「伊豆石のツル目跡

石表面の斜め模様はツルハシにより人力で掘り出され削られた跡です。」

この案内板の後ろには、ツルハシにより人力で掘り出され削られた斜め模様の跡が。

そして「古奈 湯谷神社」の散策開始。

「村社 湯谷神社」碑。

「湯谷神社

祭神 大己貴命(おおなむちのみこと)・少名比古那命(すくなひこなのみこと)

相殿 住吉神社

例祭日 十月十日 奉祭地 古奈一番地

大己貴命は大國主命の別の御神名ですが神仏習合の時代となってから卋に大黒様として親しまれて

いる神様です。また命は温泉と医薬用に用いることを始めて人々に教えられた神として崇められ

全国の古い温泉地ではおゝむね祭神として祀られております」

石鳥居。

石灯籠。

石段の上にさらに石段が続いていた。

夕方になり、ライトも点灯。

「湯谷神社の由来

旧称二社権現といった湯谷神社の歴史はきわめて古くいまだ創建は詳かではないが

村社加列は明治6年のことで、現在、大己貴命、少名比古那命が祭られており神無月十日は

毎年祭礼が行われる。」

右手に「手水舎」。

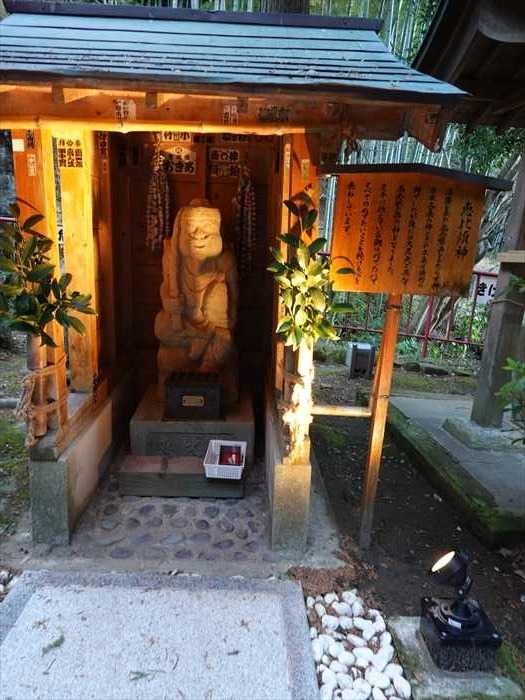

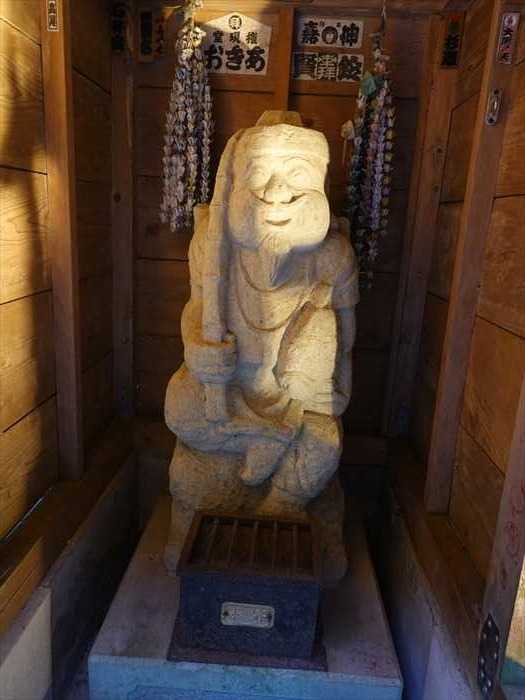

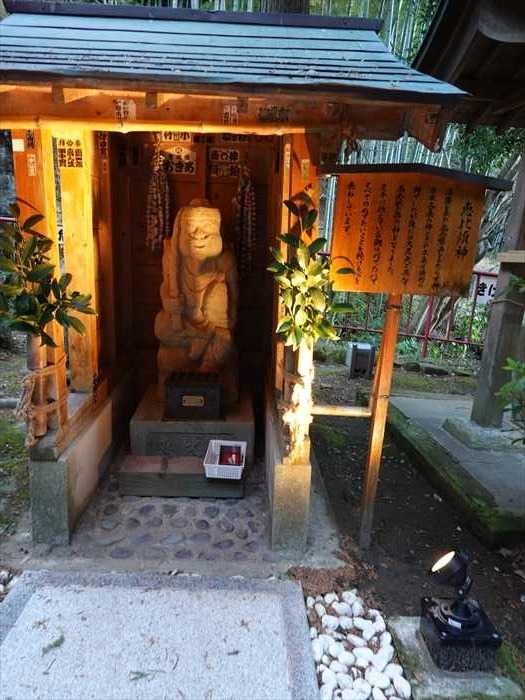

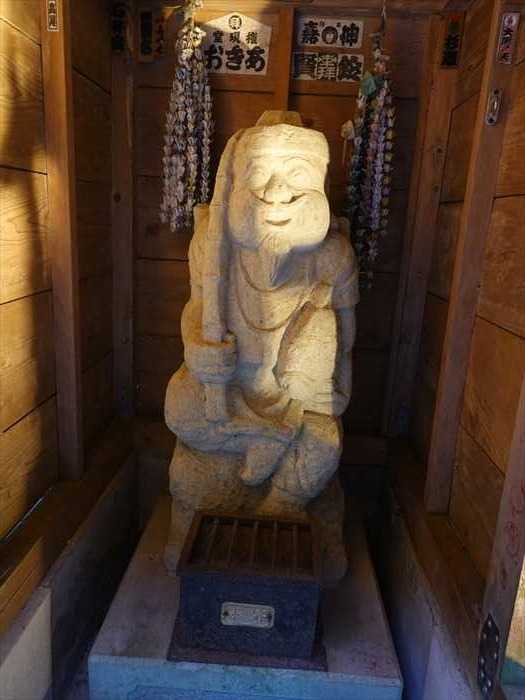

その先に「恵比寿神」。

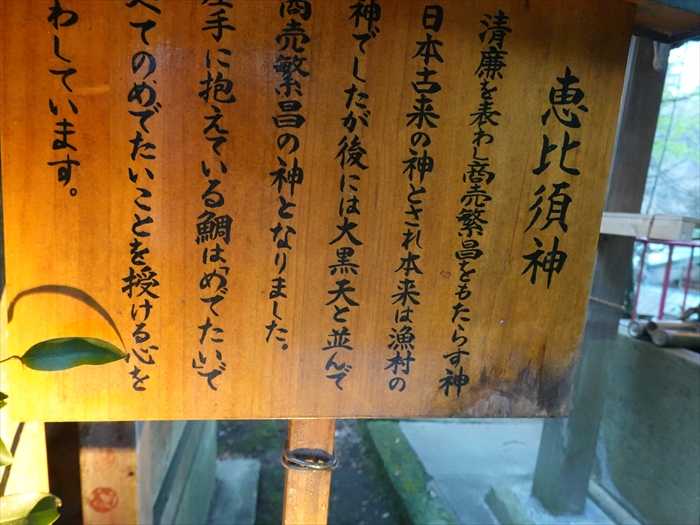

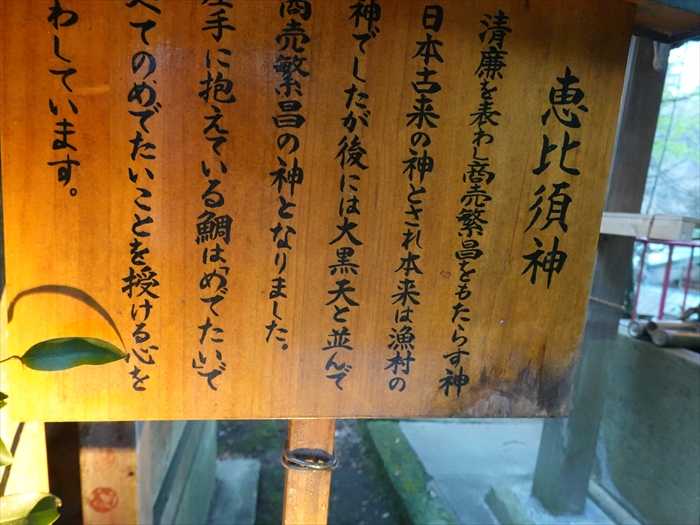

「恵比寿神

清廉を表わし商売繁昌をもたらす神 日本古来の神とされ本来は漁村の神でしたが後には

大黒天と並んで商売繁昌の神となりました。左手に抱えている鯛は”めでたい”ですべての

めでたいことを授ける心を表しています。」

「恵比寿神」に近寄って。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

正面に「拝殿」。

「御神木」は・・・・・切断された上部は金属製の蓋が被されて。

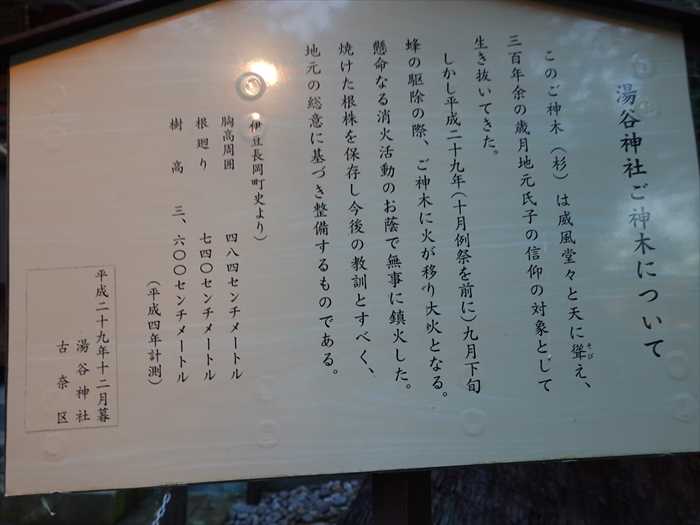

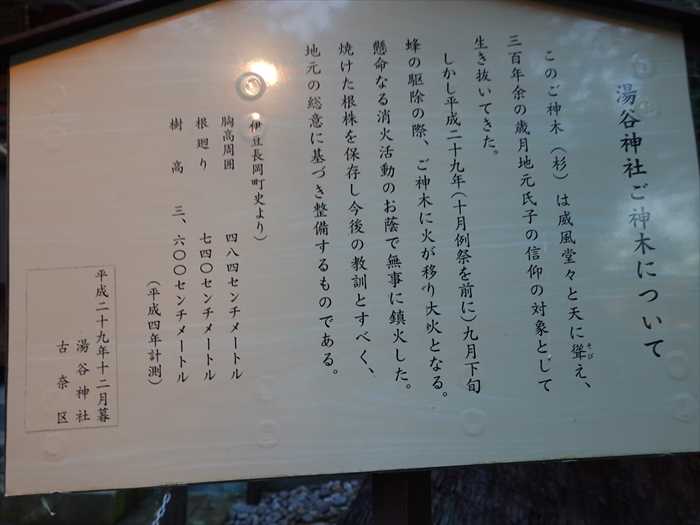

「湯谷神社ご神木について

扁額「湯谷神社」。

内陣。

絵馬掛所(えまかけどころ)。

そして、石段を降りて、「古奈 湯谷神社」の隣・東側にあった「頼朝の湯石切場跡」を訪ねた。

石切り場としての歴史も古く、江戸城築城の際には産出された伊豆石を献上したのだと。

巨大な穴が地下に向かって掘られていた。

ツルハシの跡が鮮明に見えるが、この規模を人力でやるとは!!

この場で、コンサート等も行われていたのであろう。

穴の奥には入らず、カメラのズームで。

石切場への入口から「湯谷神社」の石鳥居、そして上方に「社殿」を見る。

「社殿」をズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「珍場神社」は、元久元年(1204年)に北条義時の嫡子・安千代丸が大蛇に呑み込まれ亡くなった

事から、安千代丸の霊を若宮八幡神として祀るため建立したと伝わっている。

また珍場神社は、明治時代初期頃までは今と違って『第六天社』と呼ばれていた と。

静岡県伊豆の国市北江間1171。

「珍場鎮座 若宮八幡 子神第六 大鵡大神 三社神社」碑。

若宮八幡(安千代丸)、子の神(この地に住んだ最初の居住者を十二支の最初と表現)、

大鵡大明神(正体不明の主神)の三社を祀っているのだと。

「珍場神社

鎮座地 伊豆長岡町北江間一一七一番地

御祭神 伊耶那美命(いざなみのみこと)

子の神第六天・大鵡大明神

例祭日 十月十日

由緒

当神社、元は第六天神社と称したが明治十二年珍場神社と改称した私達の御先祖が此の地に

住み初めた時、子は十二支の始め村人も亦住居の始めであると子の神第六天神を氏神として

まつりの各家の安全と子孫の繁栄を祈願された。

又元久元年当地の領主北條義時は長男泰千代丸の不遇の死を悲しみ、神社を建立し若宮八幡に

擬してその霊を祀ったという。大鵡大明神の記録はないが画像が現存している」

「珍場神社

子ノ神大六天(ねのかみだいろくてん)・大鵡(おおむ)大明神の四柱を祭神とする神社です。

神社の由緒書によれば、珍場神社は、元久元年( 1204 )に北条義時が大蛇に襲われて亡くなった

長男安千代の死を嘆き、若宮八幡神として祀ったのがはじまりと伝えられています。

安千代に似た木像を彫刻して若宮八幡神とした、という言い伝えもあります。」

石段の上に「社殿」。

内陣。

「社殿」前から。

「二代執権 北条義時 生誕の地」幟。

そして南下して訪ねたのが「古奈 湯谷神社(こな ゆたにじんじゃ)」。

静岡県伊豆の国市古奈1。

手前にあったのが「頼朝の湯 本陣」。

「頼朝公本陣入浴の図」をネットから。

多くの名だたる武将などの名士たちが訪れたことから、やがて「本陣」を名乗るようになり文治期(1187年頃)には源頼朝公がこの地に長逗留し、当館を宿舎としてこの温泉に入浴したと

伝えられています。

「古奈 湯谷神社」の手前の左手には大きな石切り場跡らしきものがあった。

近づいてみると四角い穴が。

中の凹んだ場所には石灯籠が鎮座。

円盤状のものには仏の姿が。

そして「古奈 湯谷神社」の石灯籠前まで戻る。

右手にあったのが「古奈の元湯」と刻まれた石碑。

「古奈の元湯

この旧ポンプは伊豆長岡温泉発祥の温泉趾として記念すべき処です。

昭和初期に源泉を掘削して揚湯したものです。

昭和三十年の初め頃まで薬湯が出ていました。

火傷によく効き子宝の湯としても知られていました。」

手前に「揚湯ポンプ」。

場所を変えて「揚湯ポンプ」と「温泉湧き出し口」を。

奥には「伊豆長岡温泉発祥の温泉跡」。

「あと」の漢字の多さにいまさらながら。

址 , 阯 , 後 , 迹 . 痕 , 趾 , 跡 , 墟 . 踪 , 蹟 , 蹤 ・・・と。

どの様に使い分けているのであろうか。

「古奈の元湯

この源泉は古来亜州古奈湯と呼ばれ伊豆の国では、伊豆山の走り湯、修善寺の独鈷の湯と共に

三名湯のひとつとして特にその薬効をうたわております。

蛭ヶ島流刑の身となった源頼朝公も入浴されたことが、鎌倉時代の文書吾妻鏡に記されて

おります。

この案内書の付近は昔の共同風呂の跡地で、この下の岩盤の割れ目から温泉が湧出していた。

浴槽の底に格子状に工夫されたものを洗浄の時に取り外すことが出来る様に、埋め込み底からも

温泉が絶えず出ておりました。

この湧出は大正時代の末頃まで続いていたわけですが、各所に新源泉が堀削されたため止まって

しまいました。」

「伊豆石のツル目跡

石表面の斜め模様はツルハシにより人力で掘り出され削られた跡です。」

この案内板の後ろには、ツルハシにより人力で掘り出され削られた斜め模様の跡が。

ツルハシ(鶴嘴)は堅い土面を掘り起こしたり、岩石を掘削する工具。

弦状に湾曲した鉄の両端を尖らせたものと、片方だけをとがらせたものがあり、そのとがった

様子が鶴の嘴に似ることから、この名がある。いずれも、中央部に木製の柄が付いている。

前者は「鶴」、後者は「鳶」または「ばち」という名でも呼ばれている。

様子が鶴の嘴に似ることから、この名がある。いずれも、中央部に木製の柄が付いている。

前者は「鶴」、後者は「鳶」または「ばち」という名でも呼ばれている。

そして「古奈 湯谷神社」の散策開始。

「村社 湯谷神社」碑。

「湯谷神社

祭神 大己貴命(おおなむちのみこと)・少名比古那命(すくなひこなのみこと)

相殿 住吉神社

例祭日 十月十日 奉祭地 古奈一番地

大己貴命は大國主命の別の御神名ですが神仏習合の時代となってから卋に大黒様として親しまれて

いる神様です。また命は温泉と医薬用に用いることを始めて人々に教えられた神として崇められ

全国の古い温泉地ではおゝむね祭神として祀られております」

石鳥居。

石灯籠。

石段の上にさらに石段が続いていた。

夕方になり、ライトも点灯。

「湯谷神社の由来

旧称二社権現といった湯谷神社の歴史はきわめて古くいまだ創建は詳かではないが

村社加列は明治6年のことで、現在、大己貴命、少名比古那命が祭られており神無月十日は

毎年祭礼が行われる。」

右手に「手水舎」。

その先に「恵比寿神」。

「恵比寿神

清廉を表わし商売繁昌をもたらす神 日本古来の神とされ本来は漁村の神でしたが後には

大黒天と並んで商売繁昌の神となりました。左手に抱えている鯛は”めでたい”ですべての

めでたいことを授ける心を表しています。」

「恵比寿神」に近寄って。

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

正面に「拝殿」。

「御神木」は・・・・・切断された上部は金属製の蓋が被されて。

「湯谷神社ご神木について

このご神木(杉)は威風堂々と天に聳え、三百年余の歳月地元氏子の信仰の対象として

生き抜いてきた。

生き抜いてきた。

しかし平成ニ十九年(十月例祭を前に)九月下旬蜂の駆除の際、ご神木に火が移り大火となる。

懸命なる消火活動のお蔭で無事に鎮火した。

焼けた根株を保存し今後の教訓とすべく地元の総意に基づき整備するものである。

(伊豆長岡町史より)

胸高周囲 四八四センチメートル

根廻り 七四〇センチメートル

樹高 三、六〇〇センチメートル

(平成四年計測)」

扁額「湯谷神社」。

内陣。

絵馬掛所(えまかけどころ)。

そして、石段を降りて、「古奈 湯谷神社」の隣・東側にあった「頼朝の湯石切場跡」を訪ねた。

石切り場としての歴史も古く、江戸城築城の際には産出された伊豆石を献上したのだと。

巨大な穴が地下に向かって掘られていた。

ツルハシの跡が鮮明に見えるが、この規模を人力でやるとは!!

この場で、コンサート等も行われていたのであろう。

穴の奥には入らず、カメラのズームで。

石切場への入口から「湯谷神社」の石鳥居、そして上方に「社殿」を見る。

「社殿」をズームして。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.