PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

津山線沿い(法界院…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

相模国府祭と寺社史… New! オジン0523さん

ビルトイン食洗機の… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

【アベリアが好きな… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん相模国府祭と寺社史… New! オジン0523さん

ビルトイン食洗機の…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん【アベリアが好きな…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「古奈 湯谷神社」を後にして、南に300mほどの場所にあった「西琳寺」を訪ねた。

西琳寺は、810年(弘仁元年)に弘法大師が草庵を結んだという地に建てられた寺。

弘法大師が刻んだ弥勒菩薩にちなんで弥勒寺と名付けられ、弥勒菩薩の伝説から山号を西琳山と

称した真言宗の寺院だったが、1748年(文明10年)、本願寺八世の蓮如の教化によって

浄土真宗に改宗され、西琳山弥勒寺から弥勒山西琳寺と改められた。

静岡県伊豆の国市古奈38。

「山門」前には「弥勒菩薩参道」碑があった。

ここ、麓の西琳寺山門から奥にあった弥勒堂までは「弥勒菩薩参道」として整備されているので

あった。

西琳寺の由来

西琳寺は、810年(弘仁元年)に弘法大師が草庵を結んだという地に建てられた寺。

弘法大師が刻んだ弥勒菩薩にちなんで弥勒寺と名付けられ、弥勒菩薩の伝説から山号を西琳山と

称した真言宗の寺院だったが、1748年(文明10年)、本願寺八世の蓮如の教化によって

浄土真宗に改宗され、西琳山弥勒寺から弥勒山西琳寺と改められた。

静岡県伊豆の国市古奈38。

「山門」前には「弥勒菩薩参道」碑があった。

ここ、麓の西琳寺山門から奥にあった弥勒堂までは「弥勒菩薩参道」として整備されているので

あった。

西琳寺の由来

真宗大谷派 弥勒山 西琳寺

帰依し、一宇のお堂を建てて上げた。これが当寺の始まりで、大師の刻まれた弥勒菩薩に

ちなんで弥勒寺と名づけられた。

弘仁三年の初春、大師は草庵を第子の海心に与えて修善寺に移られた。

北條斉寄は子がないので弥勒菩薩に祈願したところある夜奥方が当寺の後ろの山から光る玉が

飛んで来てロの中に入ると夢見て懐妊し、男の子を生んた。斉寄は大いに喜び、西の山から玉が

飛んで来たというので、西琳山という山号を贈った。(球は美しい玉の名)

のち源頼政の子孫、稲垣頼忠が出家して当寺に入り文明十年(一四七八年)本願寺第八世蓮如上人の

教化を受けて真言宗から真宗に改宗した。その時に寺の称号も徒来の西琳山弥勒寺を弥勤山西琳寺

と改めて今日に至っている。現在の本堂は明治初年に完成したものである。

弥勒堂の由来

西琳寺寺の背後の山の中腹にある。

弘仁年間、弘法大師が当地に滞在されたとき、高さ一丈(三メートル)の自然石に弥勒菩薩の尊像を

彫って安置されたと伝えられる。

この弥勒菩薩は日本三体の一言われて古くから諸人の崇敬を集め、源頼政の妻あやめ御前も深く

信仰したという。

現在も近隣の人々はもとより、遠く京浜地方からも、参詣する人が絶えない。この像は、美術的にもすぐれた価値を認められ、町の文化財に指定されている。

弥勒菩薩は釈迦入滅の後、五十六億七千万年を経て、この世に出現し、衆生を済度すると言われる

仏である。

境内には左記の旧跡があります。

あやめ御前 供養塔

六代目 美女桜 」

「山門」。

扁額「弥勒山」。

「手水舎」が参道右側に。

「本堂」。

「寺務所」。

「親鸞聖人像」。

お顔をズームで。

「永代供養墓」。

「南無阿弥陀仏」、「倶会一処(くえいっしょ)」と。

「倶会一処」とは、『仏説阿弥陀経』に出てくる「倶(とも)に一つの処(ところ)で

会(あ)う」というご文(もん)。

今は寂しいお別れをしますが、またいつか、お浄土(天国)でお会いできますよ。

先にお浄土に行って、往生している先祖たちと、同じ浄土で往生させていただきますよ。

そんな意味であると。

「慰霊塔」。

「あやめ御前 供養塔」。

ここ、伊豆の国市の西琳寺には、伊豆の古奈(こな)の生まれで、都に上り鳥羽上皇に仕え,

後に源頼政の妻となった「あやめ御前」の供養塔があった。

あやめ御前は、院で最も美しい女性だったと。美人で貞操だったあやめ御前の霊を慰めようと、

心ある人たちの浄財によって供養塔が建てられた。

西琳寺の周辺には「あやめ小路」をはじめとして、「あやめ」がつく店や共同浴場などが

あったり、「源氏山」と呼ばれる丘陵があったりして、歴史に思いをはせることができるのだ と。

「弥勒堂」。

本尊の弥勒菩薩は弘法大師が高さ約3メートルの自然石に刻んだもの。

源頼政の側室菖蒲御前の念持仏であったと伝えられている。

源頼政は、源頼光を祖とする摂津源氏(参考:六孫王神社)。

平清盛に信頼されて、平家政権下で清和源氏としては突出した従三位に叙せられ、

源三位(げんざんみ)と呼ばれた。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の源氏の長老・源頼政を演じる品川徹さん。

平家の専横に不満が高まる中で、後白河天皇の皇子である以仁王と結んで挙兵を計画し、

諸国の源氏に平家打倒の令旨を伝えた。計画が露見して準備不足のまま挙兵を余儀なくされ、

そのまま平家の追討を受けて宇治平等院の戦いに敗れ自害した(以仁王の挙兵)。

そして、この日の最後に訪ねたのが「最明寺」。

最明寺は、鎌倉幕府五代執権北条時頼の遺骨を分骨するために建てられた寺。

当初は臨済宗の寺だったが、1590年(天正18年)の豊臣秀吉による小田原攻めで焼失した後、

1605年(慶長9年)に日遠が再興して日蓮宗に改宗されたのだという。

山号は東光山。

「山門」前には「北條時頼公之墓」碑。

「山門」の右側に建つ「若宮八幡大菩薩」。

内陣

北条時頼は兜の八幡座(兜の鉢の頂上)に若宮八幡大菩薩を奉安していたという。

「八幡大菩薩」と書かれた提灯が対で奉納されていた。

「最明寺」の前、道路を隔てた南側には「順天堂大学医学部附属 静岡病院」があった。

ここに急性心筋梗塞で救急車で救急搬送され、緊急手術を行い、生還した方を

知っているのである。

ネットから航空写真を。円形の部分がドクターヘリの離着陸場所。

静岡市から東の静岡県東部を主に担当。静岡県西部は聖隷三方原病院に基地を置く

静岡県西部ドクターヘリが担当。双方が協力しながら静岡県全域をカバー。

治療の関係上、隣接県へ患者さんを搬送する場合もある。

基地病院より下田まで(約40km)、出動要請から約15分で到着する と。

院内配置図。

こちらが救急外来の新棟・H棟。

こちらが一般病棟のC棟・H棟。

「本堂」。

本尊は十界勧請曼荼羅。

『吾妻鏡』によれば、赤痢を患っていた北条時頼は、1256年(康元元年)11月22日、

執権職を辞任。

翌日、鎌倉の最明寺で蘭渓道隆を戒師として出家し、「最明寺入道」と呼ばれるようになる。

それから7年後の1263年(弘長3年)11月22日、最明寺の北の屋敷で37歳で亡くなった。

『吾妻鏡』には、 坐禅をくみながら臨終をむかえたことが記されている。

「窪田空穂 歌碑」

「 最明寺 寺うらにしてさヽやけき 五輪の塔を 苔に見出でぬ 」

苔むした時頼の墓を見て、遙かな時が墓を建てたその昔の人びとの思いをも遠くへ追いやって

しまったことへの感慨と同時に、空穂の時頼に対する敬慕の気持ちが伝わってくる歌である。

題目碑「南無妙法蓮華経」。

「伊豆長岡温泉 源氏山七福神「布袋尊」」案内。

「布袋尊」像。

さらに近寄って。

「最明寺時頼入道之墓」碑。

墓地への門に向かって進む。

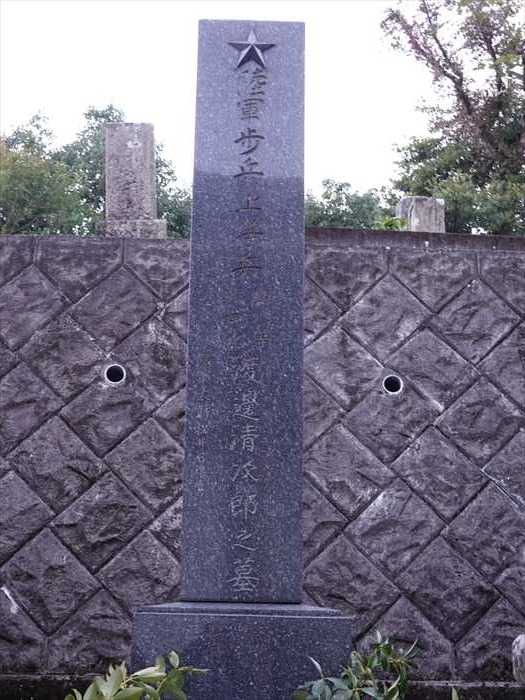

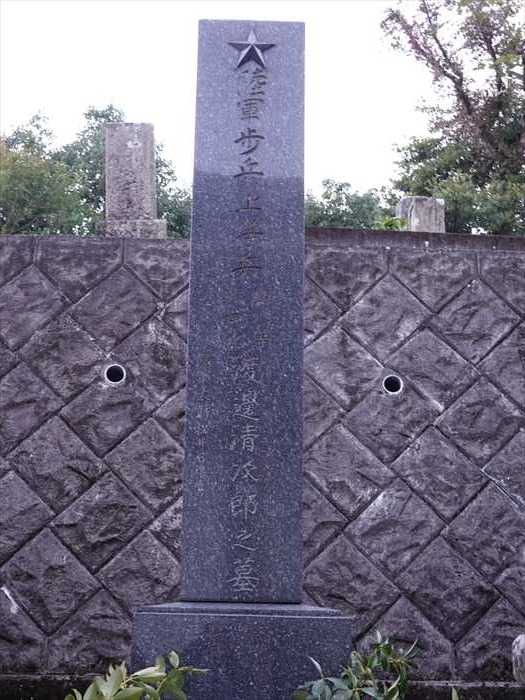

左手に大きな墓石が。

「陸軍歩兵上等兵 勲八等 功七級 渡邉清次郎之墓」

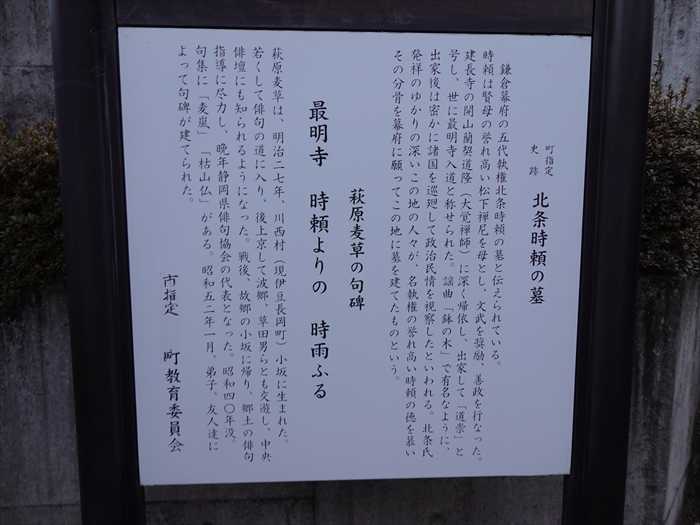

「町指定史跡 北条時頼の墓

鎌倉幕府の五代執権北条時頼の墓と伝えられている。

時頼は賢母の誉れ高い松下禅尼を母とし、文武を奨励、善政を行なった。建長寺と開山

蘭契道隆(大覚禅師)に深く帰依し、出家して「道栄」と号し、世に最明寺入道と称せられた。

謡曲「鉢の木」で有名なように、出家後は密かに諸国を巡回して政治民情を視察したといわれる。

北条氏発祥のゆかりの深いこの地の人々が、名執権の誉れ高い時頼の徳をその分骨を幕府に

願ってこの地に墓を建てたものという。

帰依し、一宇のお堂を建てて上げた。これが当寺の始まりで、大師の刻まれた弥勒菩薩に

ちなんで弥勒寺と名づけられた。

弘仁三年の初春、大師は草庵を第子の海心に与えて修善寺に移られた。

北條斉寄は子がないので弥勒菩薩に祈願したところある夜奥方が当寺の後ろの山から光る玉が

飛んで来てロの中に入ると夢見て懐妊し、男の子を生んた。斉寄は大いに喜び、西の山から玉が

飛んで来たというので、西琳山という山号を贈った。(球は美しい玉の名)

のち源頼政の子孫、稲垣頼忠が出家して当寺に入り文明十年(一四七八年)本願寺第八世蓮如上人の

教化を受けて真言宗から真宗に改宗した。その時に寺の称号も徒来の西琳山弥勒寺を弥勤山西琳寺

と改めて今日に至っている。現在の本堂は明治初年に完成したものである。

弥勒堂の由来

西琳寺寺の背後の山の中腹にある。

弘仁年間、弘法大師が当地に滞在されたとき、高さ一丈(三メートル)の自然石に弥勒菩薩の尊像を

彫って安置されたと伝えられる。

この弥勒菩薩は日本三体の一言われて古くから諸人の崇敬を集め、源頼政の妻あやめ御前も深く

信仰したという。

現在も近隣の人々はもとより、遠く京浜地方からも、参詣する人が絶えない。この像は、美術的にもすぐれた価値を認められ、町の文化財に指定されている。

弥勒菩薩は釈迦入滅の後、五十六億七千万年を経て、この世に出現し、衆生を済度すると言われる

仏である。

境内には左記の旧跡があります。

あやめ御前 供養塔

六代目 美女桜 」

「山門」。

扁額「弥勒山」。

「手水舎」が参道右側に。

「本堂」。

「寺務所」。

「親鸞聖人像」。

お顔をズームで。

「永代供養墓」。

「南無阿弥陀仏」、「倶会一処(くえいっしょ)」と。

「倶会一処」とは、『仏説阿弥陀経』に出てくる「倶(とも)に一つの処(ところ)で

会(あ)う」というご文(もん)。

今は寂しいお別れをしますが、またいつか、お浄土(天国)でお会いできますよ。

先にお浄土に行って、往生している先祖たちと、同じ浄土で往生させていただきますよ。

そんな意味であると。

「慰霊塔」。

「あやめ御前 供養塔」。

ここ、伊豆の国市の西琳寺には、伊豆の古奈(こな)の生まれで、都に上り鳥羽上皇に仕え,

後に源頼政の妻となった「あやめ御前」の供養塔があった。

あやめ御前は、院で最も美しい女性だったと。美人で貞操だったあやめ御前の霊を慰めようと、

心ある人たちの浄財によって供養塔が建てられた。

西琳寺の周辺には「あやめ小路」をはじめとして、「あやめ」がつく店や共同浴場などが

あったり、「源氏山」と呼ばれる丘陵があったりして、歴史に思いをはせることができるのだ と。

「弥勒堂」。

本尊の弥勒菩薩は弘法大師が高さ約3メートルの自然石に刻んだもの。

源頼政の側室菖蒲御前の念持仏であったと伝えられている。

源頼政は、源頼光を祖とする摂津源氏(参考:六孫王神社)。

平清盛に信頼されて、平家政権下で清和源氏としては突出した従三位に叙せられ、

源三位(げんざんみ)と呼ばれた。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の源氏の長老・源頼政を演じる品川徹さん。

平家の専横に不満が高まる中で、後白河天皇の皇子である以仁王と結んで挙兵を計画し、

諸国の源氏に平家打倒の令旨を伝えた。計画が露見して準備不足のまま挙兵を余儀なくされ、

そのまま平家の追討を受けて宇治平等院の戦いに敗れ自害した(以仁王の挙兵)。

以仁王の令旨を受けた源頼朝は、1180年(治承4年)8月17日に挙兵。

石橋山で大敗したものの、安房(源頼朝上陸地)に渡って軍勢を整えると10月6日には

相模国に入り、鎌倉を本拠と定めたのであった。

相模国に入り、鎌倉を本拠と定めたのであった。

そして、この日の最後に訪ねたのが「最明寺」。

最明寺は、鎌倉幕府五代執権北条時頼の遺骨を分骨するために建てられた寺。

当初は臨済宗の寺だったが、1590年(天正18年)の豊臣秀吉による小田原攻めで焼失した後、

1605年(慶長9年)に日遠が再興して日蓮宗に改宗されたのだという。

山号は東光山。

「山門」前には「北條時頼公之墓」碑。

「山門」の右側に建つ「若宮八幡大菩薩」。

内陣

北条時頼は兜の八幡座(兜の鉢の頂上)に若宮八幡大菩薩を奉安していたという。

「八幡大菩薩」と書かれた提灯が対で奉納されていた。

「最明寺」の前、道路を隔てた南側には「順天堂大学医学部附属 静岡病院」があった。

ここに急性心筋梗塞で救急車で救急搬送され、緊急手術を行い、生還した方を

知っているのである。

ネットから航空写真を。円形の部分がドクターヘリの離着陸場所。

静岡市から東の静岡県東部を主に担当。静岡県西部は聖隷三方原病院に基地を置く

静岡県西部ドクターヘリが担当。双方が協力しながら静岡県全域をカバー。

治療の関係上、隣接県へ患者さんを搬送する場合もある。

基地病院より下田まで(約40km)、出動要請から約15分で到着する と。

院内配置図。

こちらが救急外来の新棟・H棟。

こちらが一般病棟のC棟・H棟。

「本堂」。

本尊は十界勧請曼荼羅。

『吾妻鏡』によれば、赤痢を患っていた北条時頼は、1256年(康元元年)11月22日、

執権職を辞任。

翌日、鎌倉の最明寺で蘭渓道隆を戒師として出家し、「最明寺入道」と呼ばれるようになる。

それから7年後の1263年(弘長3年)11月22日、最明寺の北の屋敷で37歳で亡くなった。

『吾妻鏡』には、 坐禅をくみながら臨終をむかえたことが記されている。

「窪田空穂 歌碑」

「 最明寺 寺うらにしてさヽやけき 五輪の塔を 苔に見出でぬ 」

苔むした時頼の墓を見て、遙かな時が墓を建てたその昔の人びとの思いをも遠くへ追いやって

しまったことへの感慨と同時に、空穂の時頼に対する敬慕の気持ちが伝わってくる歌である。

題目碑「南無妙法蓮華経」。

「伊豆長岡温泉 源氏山七福神「布袋尊」」案内。

「布袋尊」像。

さらに近寄って。

「最明寺時頼入道之墓」碑。

墓地への門に向かって進む。

左手に大きな墓石が。

「陸軍歩兵上等兵 勲八等 功七級 渡邉清次郎之墓」

「町指定史跡 北条時頼の墓

鎌倉幕府の五代執権北条時頼の墓と伝えられている。

時頼は賢母の誉れ高い松下禅尼を母とし、文武を奨励、善政を行なった。建長寺と開山

蘭契道隆(大覚禅師)に深く帰依し、出家して「道栄」と号し、世に最明寺入道と称せられた。

謡曲「鉢の木」で有名なように、出家後は密かに諸国を巡回して政治民情を視察したといわれる。

北条氏発祥のゆかりの深いこの地の人々が、名執権の誉れ高い時頼の徳をその分骨を幕府に

願ってこの地に墓を建てたものという。

萩原麦草の句碑

最明寺 時頼よりの 時雨ふる

萩原麦草は、明治二十七年、川西村(現伊豆長岡町)小坂に生まれた。若くして俳句の道に入り、後上京して波郷、草田男らとも交遊し、中央俳壇にも知られるように

なった。戦後、故郷の小坂に帰り、郷土の俳句指導に尽力し、晩年静岡県俳句協会の代表と

なった。昭和四〇年没。

句集に「麦嵐」、「枯山仏」がある。昭和五二年一月、弟子、友人達によって句碑が建てられた。

「上田五千石 句碑」。

「 時頼の 墓へ磴積む 落椿

」

北条氏にゆかりの深いこの地の人々が、時頼の徳を慕い、その分骨を幕府に願い出てこの地に

建てたという最明寺入道時頼の墓。その墓の上にうち重なるように落ちた椿の花があたかも

もう一つの石塔のようだ と。

「最明寺時頼入道之墓」碑。

父は北条時氏。四代執権北条経時の弟。

母は松下禅尼。幼名は戒寿。

時頼が生まれて3年後に父時氏が亡くなったことから、祖父の北条泰時に養育される。

正面が「 最明寺時頼入道之墓 」。

北条氏にゆかりの深いこの地の人々が、名執権として誉れ高い時頼の徳を慕い、その分骨を

幕府に願い出てこの地に墓を建てたのだという。

「宝篋印塔」の墓。

北条時頼は、1227年(嘉禄3年)5月14日、北条時氏の次男として誕生。

母は松下禅尼。

兄に四代執権の北条経時がいる。

1246年(還元4年)3月23日、重病となった兄経時から執権職を譲られ五代執権に就任する。

1256年(康元元年)11月22日に執権職を辞して出家するが、政治の実権は握り続けていた。

『吾妻鏡』は、時頼のことを

「平生から武道をもって君を助け、仁義を施して民を憐れみ、天道の理にかない、人望があった」

と記し、臨終に際しては、「手には定印(じょういん)を結び、辞世の頌(じゅ)を唱えて

即身成仏のめでたいしるしを示したことは、神仏の再誕である」 と記している。

その先の斜面一面に墓地が広がっていた。

「萩原麦草 句碑」

「 最明寺 時頼よりの 時雨ふる 」

この時雨は時頼の頃も降っていたことだろう。老松は幾代を経て今日に至っている。

それに比べて人の無常は感に堪えないというのである。

麦草(1892~1965)は当地小坂に生れた俳人。

お地蔵様。

この日の最後に「最明寺」の「山門」を振り返る。

この日の予定を全て完了し、近くにあったビジネスホテルに向かったのであった。

そして、コロナ対策のため外には出ず、コンビニで買った酒、ツマミ、夕飯で

ホテルの部屋で、この日の反省会を旅友・先輩と行ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

父は北条時氏。四代執権北条経時の弟。

母は松下禅尼。幼名は戒寿。

時頼が生まれて3年後に父時氏が亡くなったことから、祖父の北条泰時に養育される。

正面が「 最明寺時頼入道之墓 」。

北条氏にゆかりの深いこの地の人々が、名執権として誉れ高い時頼の徳を慕い、その分骨を

幕府に願い出てこの地に墓を建てたのだという。

「宝篋印塔」の墓。

北条時頼は、1227年(嘉禄3年)5月14日、北条時氏の次男として誕生。

母は松下禅尼。

兄に四代執権の北条経時がいる。

1246年(還元4年)3月23日、重病となった兄経時から執権職を譲られ五代執権に就任する。

1256年(康元元年)11月22日に執権職を辞して出家するが、政治の実権は握り続けていた。

『吾妻鏡』は、時頼のことを

「平生から武道をもって君を助け、仁義を施して民を憐れみ、天道の理にかない、人望があった」

と記し、臨終に際しては、「手には定印(じょういん)を結び、辞世の頌(じゅ)を唱えて

即身成仏のめでたいしるしを示したことは、神仏の再誕である」 と記している。

その先の斜面一面に墓地が広がっていた。

「萩原麦草 句碑」

「 最明寺 時頼よりの 時雨ふる 」

この時雨は時頼の頃も降っていたことだろう。老松は幾代を経て今日に至っている。

それに比べて人の無常は感に堪えないというのである。

麦草(1892~1965)は当地小坂に生れた俳人。

お地蔵様。

この日の最後に「最明寺」の「山門」を振り返る。

この日の予定を全て完了し、近くにあったビジネスホテルに向かったのであった。

そして、コロナ対策のため外には出ず、コンビニで買った酒、ツマミ、夕飯で

ホテルの部屋で、この日の反省会を旅友・先輩と行ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.09

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.08 コメント(1)

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.06 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.