PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「檀信徒会館(慈照閣)」前から「本堂」、紅梅を見る。

「本堂」の右にある松の根元に、大きな「達磨石(だるまいし)」があった。

江戸時代後期に奉納された物であると。

再び「本堂」を見る。

巨大な銅製の灯籠(右)は黄色く塗られていた。。

巨大な銅製の灯籠(左)。

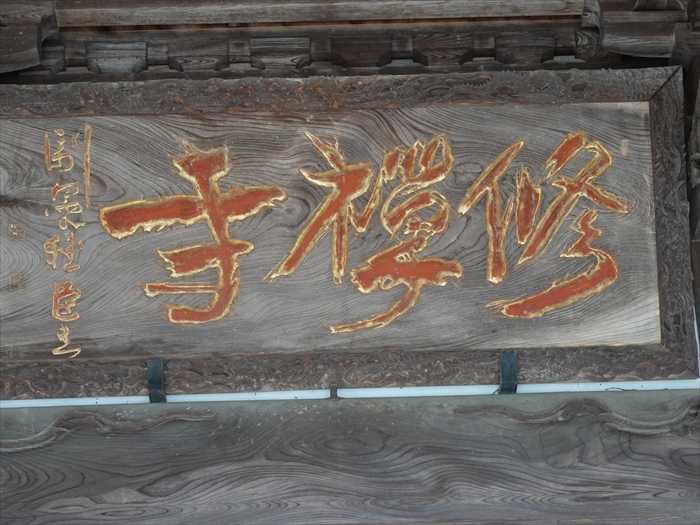

扁額「修禅寺」。

内陣。

本尊の「大日如来坐像」の御姿が御簾の奥に。

「本堂」から「山門」方向を振り返る。

「弘法大師像」。

「南無大師遍照金剛」の奉納のぼり幡が周囲に。

真言宗のお経で、「南無」は「私は帰依する」を意味しており、「南無大師遍照金剛」の7文字で

「弘法大師空海に帰依する」の意味になるのだ。

お顔をズームで。

こちらにも石仏が。

再び「檀信徒会館」の入口の「十六羅漢像」のお姿を。

右側。

再び庫裡を。

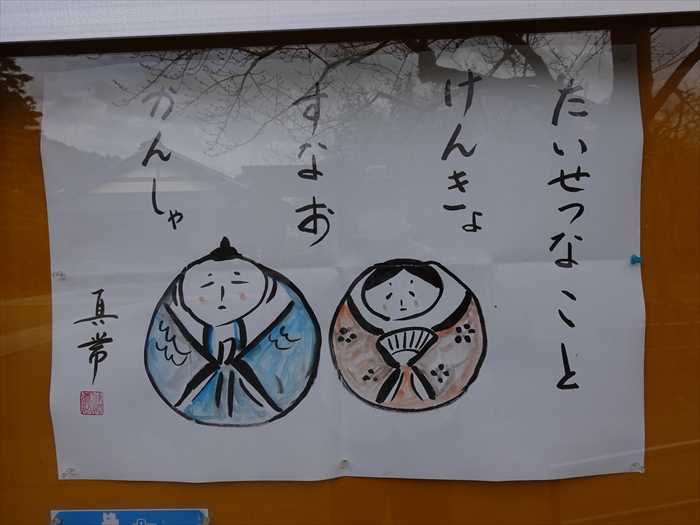

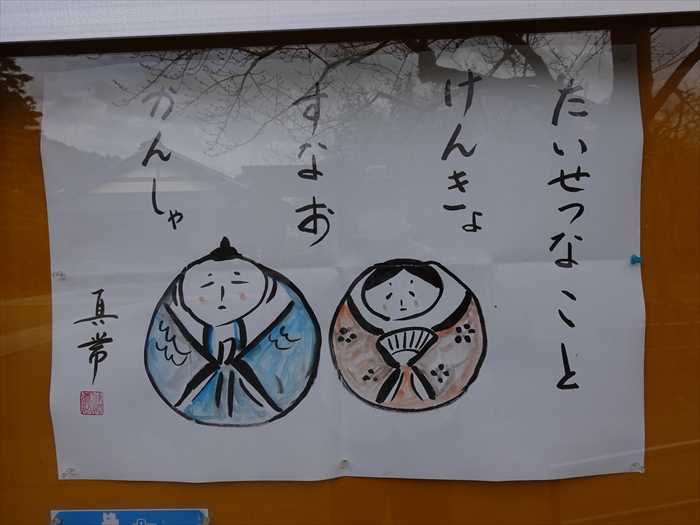

「たいせつなこと けんきょ すなお かんしゃ」。

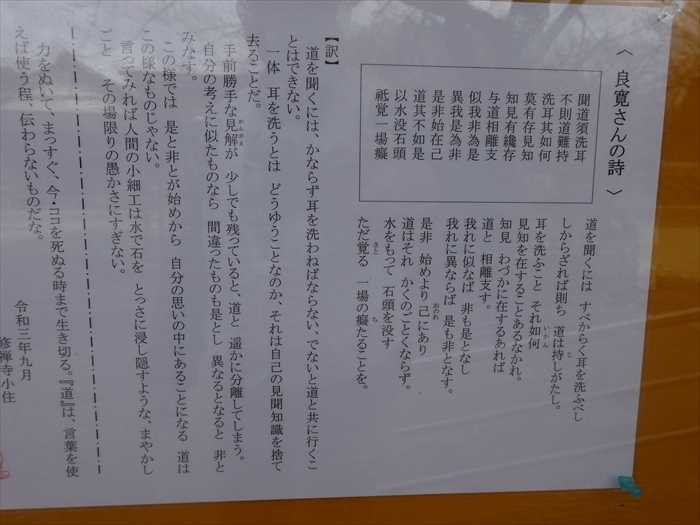

聞道須洗耳 不則道難持

水をもって 石頭を没す ただ覚る 一場の癡(ち)たることを

道を聞くには、かならず耳を洗わねばならない、でないと道と共に行くことはできない。

鐘楼を見上げて。

梵鐘を再び。

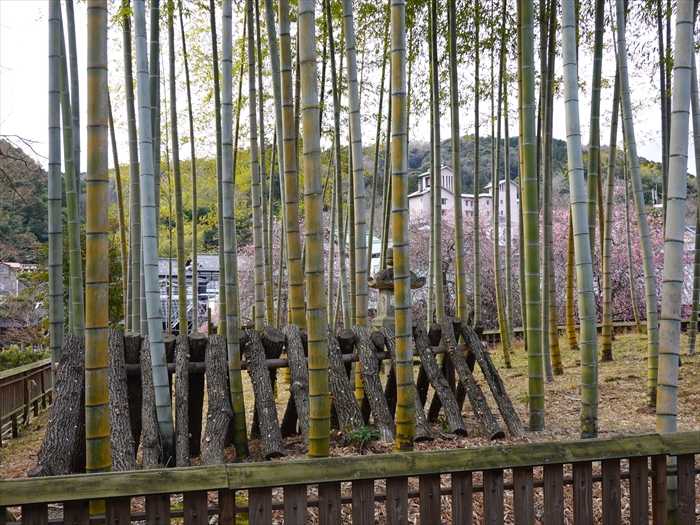

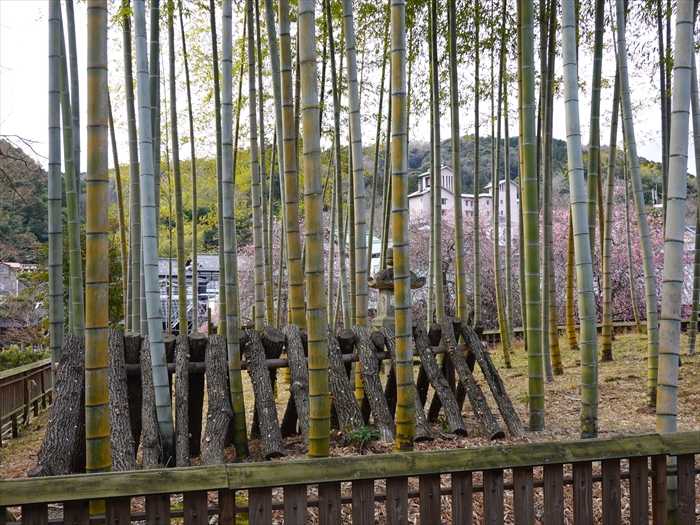

境内の竹林では、椎茸が栽培されていた。

椎茸が顔を出しいた。

「六地蔵」。

境内のこの枝垂れ紅梅は開花を初めていた。

近寄って。

「千聖(せんしょう)の森」像。

修禅寺の裏山が【千聖の森】と名づけられ、梅林までの森林コースが整備された と。

お顔をズームで。

「修禅寺平和観音古道」を上って行った。

この石碑には? 「南無阿弥陀佛」であろうか。

近づいて。

「安政四丁巳年 八月日」と刻まれていた。

無縫塔が並ぶ。

境内を見下ろす。

中央に「本堂」の巨大な屋根が見えた。

歴代の上人の墓石であろうか。

多くの無縫塔をカメラで追う。

数の多さに歴史を感じるのであった。

「功徳は 無量霊場に 溢る慈」布袋 と。

様々な石碑、墓石が。

「萬霊等」。

「塔」ではなく「等」の字が書かれることも多いが、いろいろな霊という意味で、わざと等の字を

使ったのであろうか。

「平和観音像」。

太平洋戦争の際、修禅寺(伊豆市修善寺)の裏山に安置されていた観音像は、金属製であったため

軍に供出されてしまった。

終戦後も再建されず、残された台座に「早く再建してください」と張り紙がされるなど、観音像の

再建は修禅寺護持会をはじめ、地域住民の積年の願いでしあった。

そして戦後70年の節目の年である平成27年に、修禅寺護持会が白御影石製の観音像を寄進し、

同じ場所に設置され、同年5月21日(木)に開眼法要が行われた。

観音菩薩像の高さは210cm、台座は255cmで、全体は465cm。

桂谷(けいこく)八十八ヶ所めぐりの、88番札所となっている。

以前の観音像は、東京・日本橋の商人より寄進されたそうで、台座には『日高屋為三郎』と

刻まれていた。『修善寺平和観音』の文字は、お寺の名前の『修禅寺』ではなく、地名の

『修善寺』の字が使われており、地域のみんなの平和観音である、という思いが込められて

いるのだと。

そして「修禅寺平和観音古道」を下まで戻る。

「源範頼の墓」案内。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「本堂」の右にある松の根元に、大きな「達磨石(だるまいし)」があった。

江戸時代後期に奉納された物であると。

再び「本堂」を見る。

巨大な銅製の灯籠(右)は黄色く塗られていた。。

巨大な銅製の灯籠(左)。

扁額「修禅寺」。

内陣。

本尊の「大日如来坐像」の御姿が御簾の奥に。

「本堂」から「山門」方向を振り返る。

「弘法大師像」。

「南無大師遍照金剛」の奉納のぼり幡が周囲に。

真言宗のお経で、「南無」は「私は帰依する」を意味しており、「南無大師遍照金剛」の7文字で

「弘法大師空海に帰依する」の意味になるのだ。

お顔をズームで。

こちらにも石仏が。

再び「檀信徒会館」の入口の「十六羅漢像」のお姿を。

右側。

再び庫裡を。

「たいせつなこと けんきょ すなお かんしゃ」。

聞道須洗耳 不則道難持

洗耳其如何 莫有在見地

知見有纔存 与道相離支

似我非為是 異我是為非

是非始在己 道其不如是

以水没石頭 祇覚一場癡 道を聞くにはすべからく耳を洗うべし しからざれば即ち 道は持しがたし。

耳を洗ふこと それ如何(いかん) 見知を在することあるなかれ。

知見 わづかに在するあれば 道と相離支す。

我れに似なば 非も是となし 我れに異ならば 是も非となす。

水をもって 石頭を没す ただ覚る 一場の癡(ち)たることを

道を聞くには、かならず耳を洗わねばならない、でないと道と共に行くことはできない。

一体 耳を洗うとは どうゆうことなのか、それは自己の見聞知識を捨て去ることだ。

手前勝手な見解が 少しでも残っていると、道と 遥かに分離してしまう。

自分の考えに似たものなら 間違ったものも是とし 異なるとなると 非とみなす。

この様では 是と非とが始めから 自分の思いの中にあることになる 道はこの様な

ものじゃない。

ものじゃない。

言ってみれば人間の小細工は水で石を とっさに浸し隠すような、まやかしごと その場限りの

愚かさにすぎない

愚かさにすぎない

力をぬいて、まっすぐ、今・ココを死ぬる時まで生き切る。『道』は、言葉を使えば使う程、

伝わらないものだな。」

ここにも小さな石仏が。丸瓦に「修」の文字が。

見事な「本堂」の瓦の造形。

さらにズームして。

正面の唐破風の左右に「 唐獅子瓦 」、「鯱瓦」が。

伝わらないものだな。」

ここにも小さな石仏が。丸瓦に「修」の文字が。

見事な「本堂」の瓦の造形。

さらにズームして。

正面の唐破風の左右に「 唐獅子瓦 」、「鯱瓦」が。

鐘楼を見上げて。

梵鐘を再び。

境内の竹林では、椎茸が栽培されていた。

椎茸が顔を出しいた。

「六地蔵」。

境内のこの枝垂れ紅梅は開花を初めていた。

近寄って。

「千聖(せんしょう)の森」像。

修禅寺の裏山が【千聖の森】と名づけられ、梅林までの森林コースが整備された と。

お顔をズームで。

「修禅寺平和観音古道」を上って行った。

この石碑には? 「南無阿弥陀佛」であろうか。

近づいて。

「安政四丁巳年 八月日」と刻まれていた。

無縫塔が並ぶ。

境内を見下ろす。

中央に「本堂」の巨大な屋根が見えた。

歴代の上人の墓石であろうか。

多くの無縫塔をカメラで追う。

数の多さに歴史を感じるのであった。

「功徳は 無量霊場に 溢る慈」布袋 と。

様々な石碑、墓石が。

「萬霊等」。

「塔」ではなく「等」の字が書かれることも多いが、いろいろな霊という意味で、わざと等の字を

使ったのであろうか。

「平和観音像」。

太平洋戦争の際、修禅寺(伊豆市修善寺)の裏山に安置されていた観音像は、金属製であったため

軍に供出されてしまった。

終戦後も再建されず、残された台座に「早く再建してください」と張り紙がされるなど、観音像の

再建は修禅寺護持会をはじめ、地域住民の積年の願いでしあった。

そして戦後70年の節目の年である平成27年に、修禅寺護持会が白御影石製の観音像を寄進し、

同じ場所に設置され、同年5月21日(木)に開眼法要が行われた。

観音菩薩像の高さは210cm、台座は255cmで、全体は465cm。

桂谷(けいこく)八十八ヶ所めぐりの、88番札所となっている。

以前の観音像は、東京・日本橋の商人より寄進されたそうで、台座には『日高屋為三郎』と

刻まれていた。『修善寺平和観音』の文字は、お寺の名前の『修禅寺』ではなく、地名の

『修善寺』の字が使われており、地域のみんなの平和観音である、という思いが込められて

いるのだと。

そして「修禅寺平和観音古道」を下まで戻る。

「源範頼の墓」案内。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.