PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「虎渓橋」の正面に現れたのが「福地山 修禅寺(ふくちざん しゅぜんじ)」の「山門」。

正式名称は「福地山修禅萬安禅寺(ふくちざんしゅぜんばんなんぜんじ)」。

伝わっている。 鎌倉時代に北条氏が帰依したことから寺運が隆盛となり、堂塔が連なる大寺と

なった。一方、建久5年(1194)源範頼は兄将軍頼朝の猜疑を受けここに幽居、梶原景時に

攻められて自刃したといわれている。

また、頼朝の長子で2代将軍頼家は、母政子と祖父北条時政の謀略により幽閉され、元久元年

(1204)入浴中に暗殺されるなど、源氏一族の骨肉相はむ悲劇の舞台となり、源氏滅亡の場

として歴史にその名を残している。

隣接の宝物殿「瑞宝蔵」には、空海が温泉を湧き出させたという金銅の独鈷杵、北条政子が

我が子頼家の冥福を祈って寄進した宋版放光般若経、岡本椅堂が戯曲「修禅寺物語」を書く

ヒントとなった2代将軍頼家の最期をうつしたといわれる木彫りの古面などが展示されている。

平成26年9月には、山門の修復に伴い仁王堂が新設され、長い間指月殿に安置されていた

金剛力士像が山門の仁王堂におさめられた。

開基の「弘法大師」碑。

「献燈」碑。

「修善寺温泉観光ガイド」案内板。

「現在地」にズームして。

「修禅寺 配置図」。

平成26年9月に修復された修禅寺「山門」。

修禅寺「山門」の「仁王堂」におさめられた「金剛力士像」(阿形像)

この金剛力士像は全国でもまれな藤原時代の作。一木彫りで像高は183cm、作者は不明。

夜にはライトアップされるため、より迫力ある金剛力士像が見られるのだ と。

昔の修禅寺は広大で総門まで約2km。金剛力士像はそこで寺を守護していたが、明治初め頃に

総門が無くなり指月殿に安置されることになりました。その後、2014年に山門を改修した際、

下半身を。

横から。

「木造 金剛力士像 阿形 平安時代後期作」。

「金剛力士像」(吽形像)

下半身を。

「木造 金剛力士像 吽形 平安時代後期作」。

「山門」の扁額は「降魔場」、 西有穆山( にしあり ぼくざん )禅師書。

西有穆山禅師は、江戸時代文政4年八戸湊町に生まれ、江戸後期から明治時代に活躍された名僧。

永平寺西堂、可睡斎住職、大本山能登の総持寺独住三世、曹洞宗管長など、数々の要職を歴任され、

明治天皇より勅持賜直心浄国禅師の号を賜っている高僧。

小田原海蔵寺の月譚老和尚のもとに12年間修学し『正法眼蔵』を参究、

明治33年横浜に西有寺を開き、同34年に能登総持寺に晋住、同43年、90歳で示寂されたと。

「降魔場」とは護摩場とのこと。

「山門」を潜ると左手に「石灯籠」その奥に「鐘楼」。

「山門修復寄付芳名碑」。

山門の内側にある切り株上に祀られている石像、「双体道祖神」であろうか。

「百度石」。

「お百度参り」による願掛けは、ここをくぐっては本堂に参拝することを百回繰り返して

行ったのだと。

山門をくぐって右前方に見えるのが「手水舎」。鬼瓦や欄間に彫られた龍が見事。

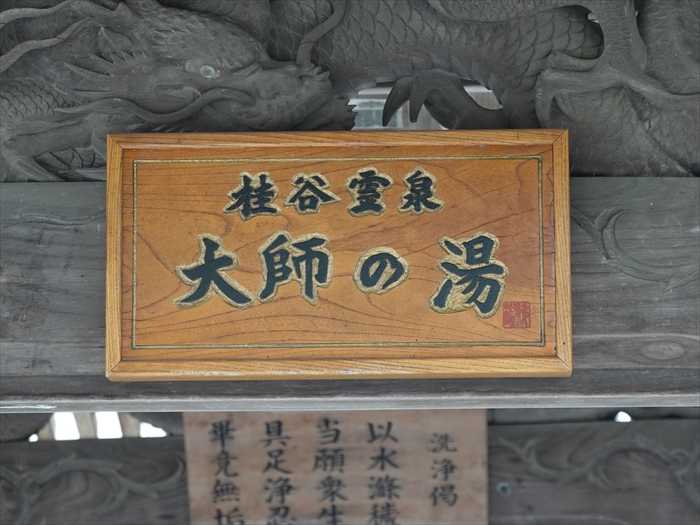

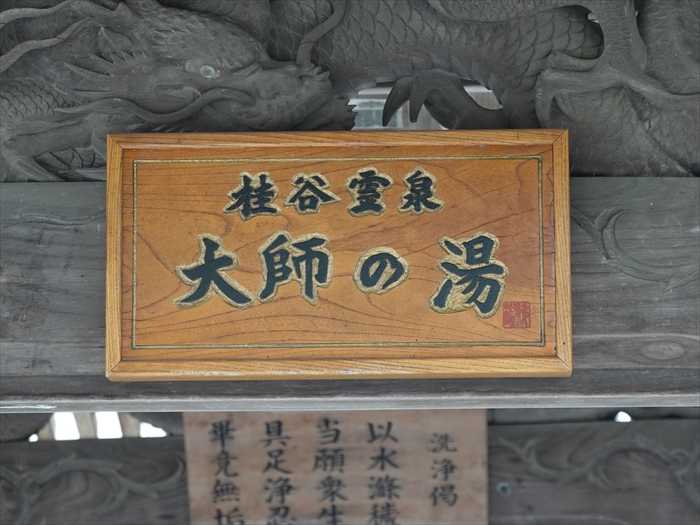

「桂谷霊泉 大師の湯」と呼ばれ、龍の口から流れ出るのは、なんと温泉なのであった。

「桂谷霊泉」とあるが、弘法大師が開創当初は「桂谷山寺」と呼ばれていたと。

源泉かけ流しで、約60度とちょっと熱め。手と口を清めるための御手水ですが、

修禅寺の場合、その場で飲むことも可能と。

龍の口から出る温泉!!

温度は熱すぎずぬるすぎずの適温。冬でも楽しく手、口を清めることができておすすめ。

観光客からも人気がありペットボトルに入れて持ち帰る方もいたのであった。

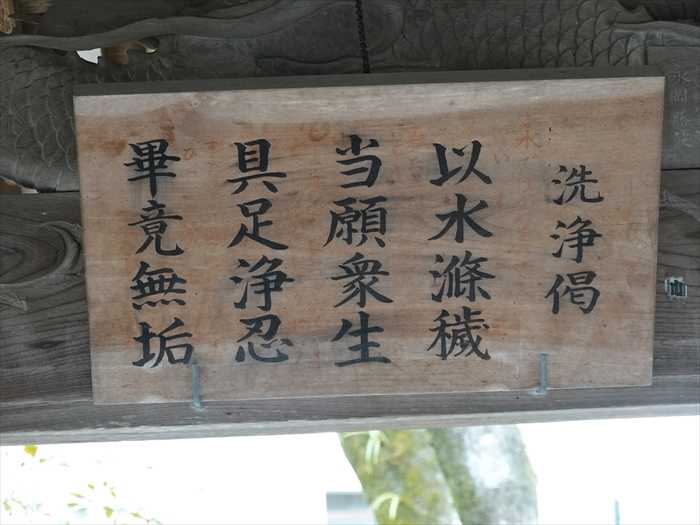

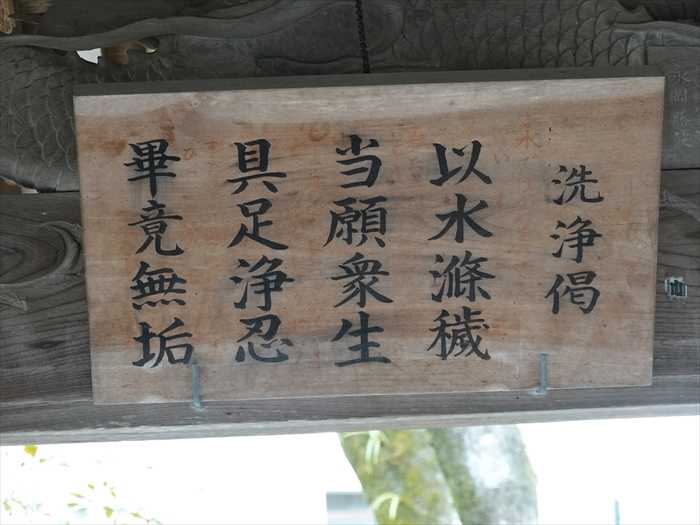

「洗浄偈

以水滌穢、当願衆生、具足浄忍、畢竟無垢」と。

【水を以て穢(けがれ)を滌(あら)わば、当に願うべし、衆生の、浄忍を具足し、

畢竟無垢ならんことを】

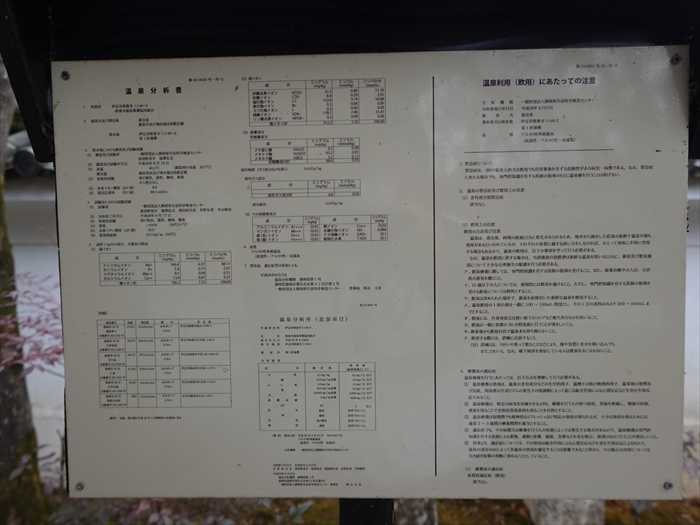

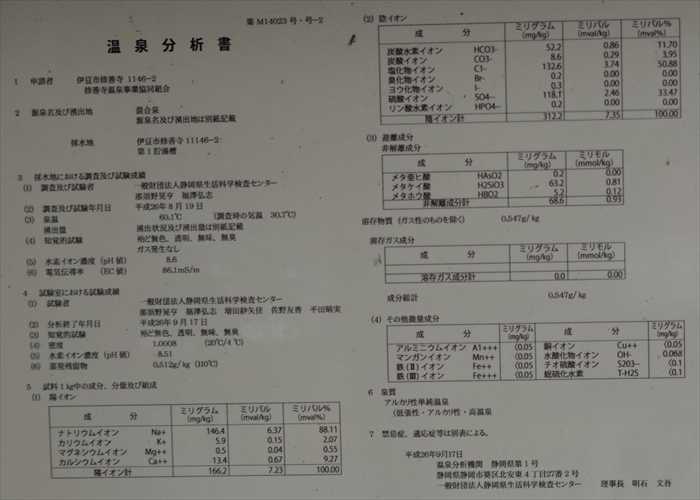

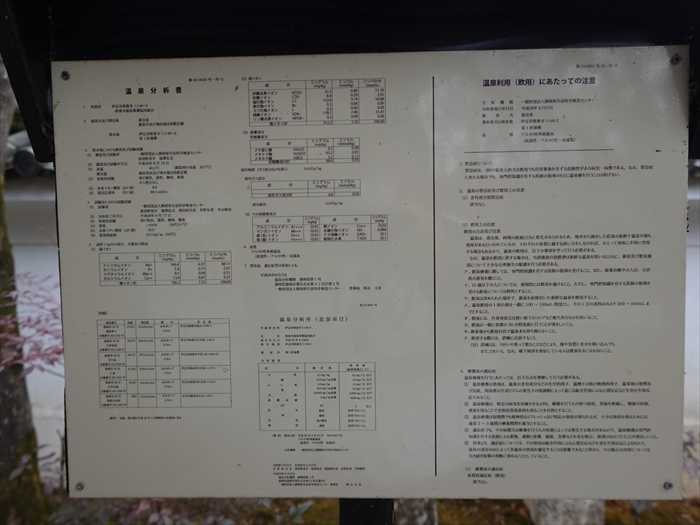

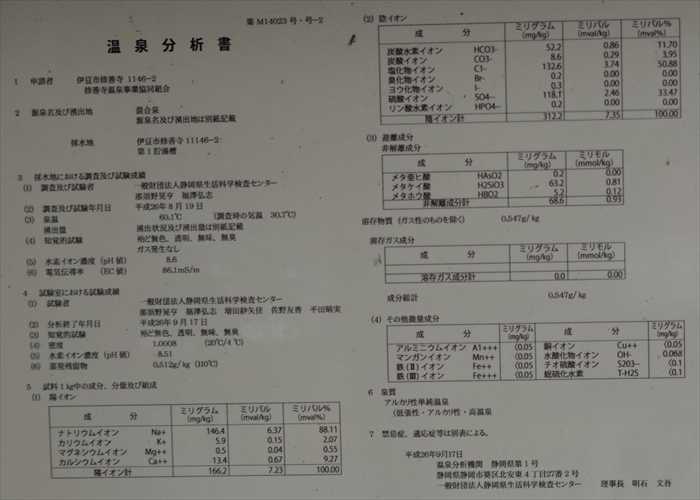

「手水舎」の奥にあったのが「温泉分析書」。

ズームして。

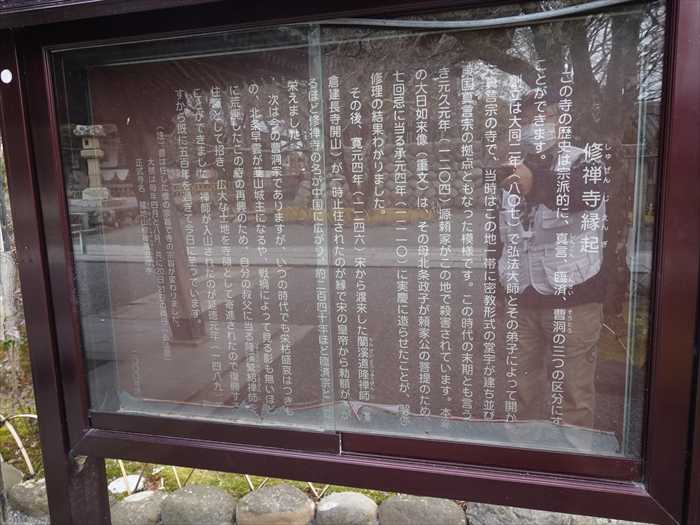

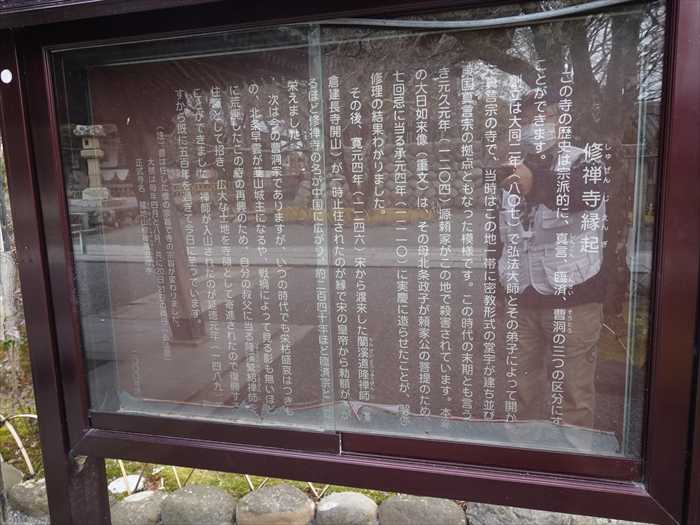

「修禅寺縁起

この寺の歴史は宗派的に、真言、臨済、曹洞の三つの区分にすることができます。

創立は大同2年(807)で弘法大師とその弟子によって開かれた真言宗の寺で、

当時はこの地一帯に密教型式の堂宇が建ち並び、東国の真言宗の拠点ともなった模様です。

この時代の末期ともいうべき元久元年(1204)源頼家がこの地で殺害されています。

本尊の大日如来像(重文)は、その母北条政子が頼家公の菩提のため、七回忌に当たる承元4年

(1210)に実慶に造らせたことが、解体修理の結果わかりました。

その後、寛元4年(1246)宋から渡来した蘭渓道隆禅師(鎌倉建長寺開山)が一時止住されたのが縁で

宋の皇帝から勅額が下るほど修禅寺の名が中国に広がり、約二百四十年ほど臨済宗として栄えました。

次は今の曹洞宗でありますが、いつの時代でも栄枯盛衰はつきもの、北条早雲が韮山城主になるや、

戦禍によって見る影も無いほどに荒廃したこの寺の再興のため、自分の叔父に当たる隆渓繁紹

(りゅうけいはんじょう)禅師を住職として招き、広大な土地を寺領として寄進されたので復興することが

できました。禅師が入山されたのが延徳元年(1489)ですから既に五百年を過ぎて今日に至っています。

(注)昔は住した僧の宗旨で寺の宗旨が変わりました。 大祭は毎年4月と8月、共に20日21日の

両日(弘法忌)

正式寺名 福地山修禅萬安禅寺 」

「鐘楼」。

「梵鐘」。

「門及門衛所塗塀」碑。

そして正面に「本堂」。

脇に「庫裡」。

「宝物館」。

「宝物館」入口。

修禅寺の貴重な寺宝を拝観することができる(入館料300円)。

岡本綺堂氏の『修禅寺物語』が創作されるきっかけとなった古面も収蔵されている。

この日は入場しなかったが「 修禅寺に伝わる宝物の紹介 」👈リンク をネットから。

「宝物館」前に展示された「前代の本堂」の瓦。全長1m80cmあると。

「前代の本堂」の唐獅子瓦。

「前代の本堂」の鯱瓦。

札所・売店の壁にはTシャツや手拭が販売されていた。

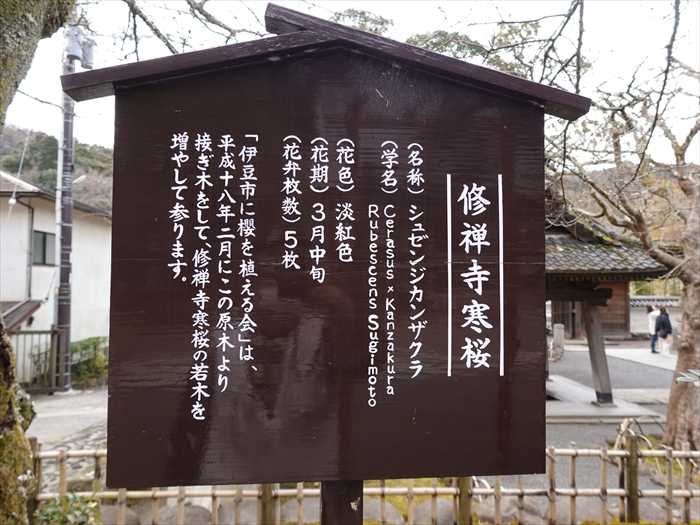

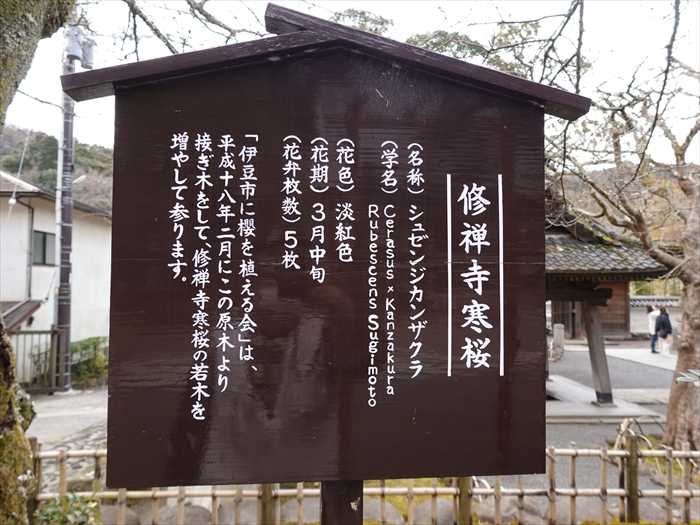

「修禅寺 寒桜」。

「修禅寺 寒桜

3月下旬になれば(ネットより)

【https://www.at-s.com/event/article/flower/595321.html】より

「鐘楼」を再び「本堂」前から。

「修禅寺 檀信徒会館」。

檀信徒会館の入口の左右には様々なポーズで座る「十六羅漢像」が並んでいた(正面左側)。

表情豊かで、見ていてほっこりするような羅漢像が16体並んでいた。

気に入った羅漢像をカメラで追う。

正面右側。

「檀信徒会館」の正面。

扁額は「慈照閣」。

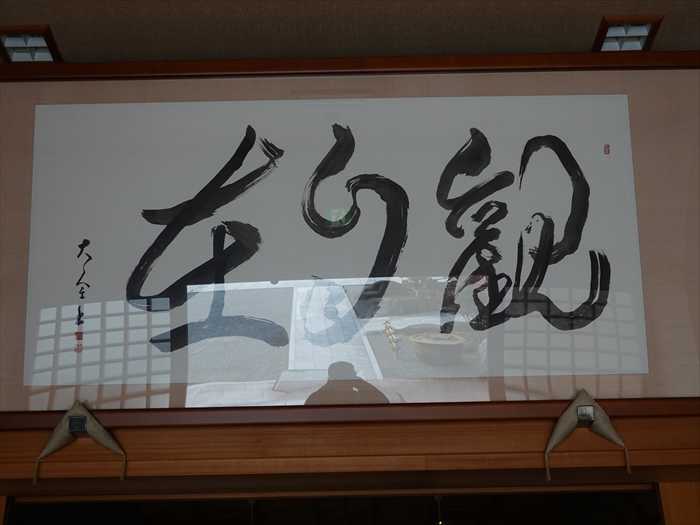

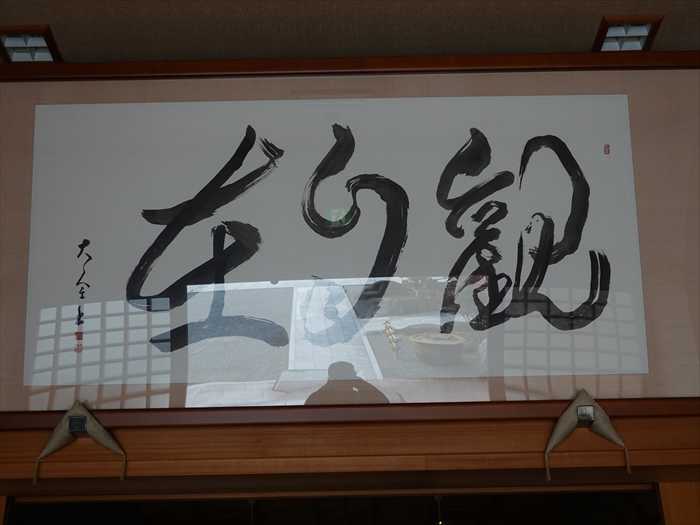

その先の扁額「観月堂」。

「檀信徒会館(慈照閣)」の内陣。

ズームして。

「賓頭盧様」であっただろうか。

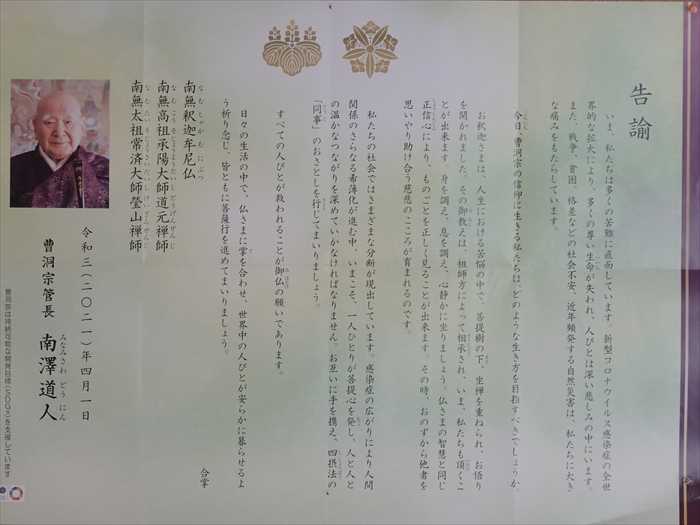

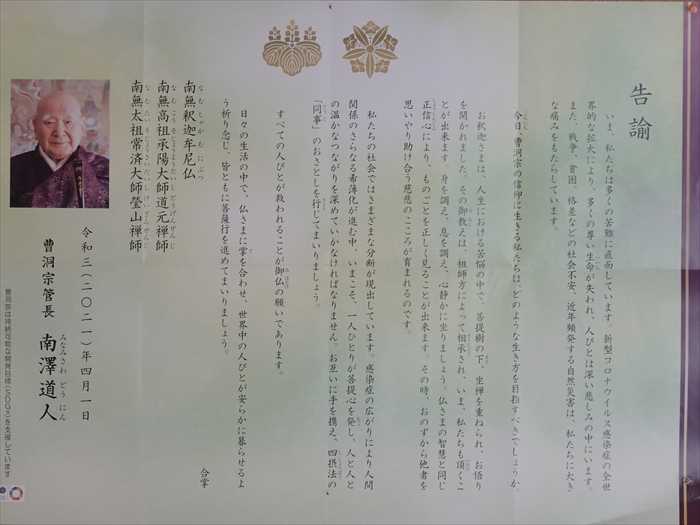

「告諭

いま、私たちは多くの苦難に直面しています。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

正式名称は「福地山修禅萬安禅寺(ふくちざんしゅぜんばんなんぜんじ)」。

温泉の「修善寺」と、寺の「修禅寺」の”ぜん"の字が異なるのであった。

修善寺温泉発祥の寺で温泉場の中心にあり、平安時代初期の大同2年(807)弘法大師の開基と伝わっている。 鎌倉時代に北条氏が帰依したことから寺運が隆盛となり、堂塔が連なる大寺と

なった。一方、建久5年(1194)源範頼は兄将軍頼朝の猜疑を受けここに幽居、梶原景時に

攻められて自刃したといわれている。

また、頼朝の長子で2代将軍頼家は、母政子と祖父北条時政の謀略により幽閉され、元久元年

(1204)入浴中に暗殺されるなど、源氏一族の骨肉相はむ悲劇の舞台となり、源氏滅亡の場

として歴史にその名を残している。

隣接の宝物殿「瑞宝蔵」には、空海が温泉を湧き出させたという金銅の独鈷杵、北条政子が

我が子頼家の冥福を祈って寄進した宋版放光般若経、岡本椅堂が戯曲「修禅寺物語」を書く

ヒントとなった2代将軍頼家の最期をうつしたといわれる木彫りの古面などが展示されている。

平成26年9月には、山門の修復に伴い仁王堂が新設され、長い間指月殿に安置されていた

金剛力士像が山門の仁王堂におさめられた。

開基の「弘法大師」碑。

「献燈」碑。

「修善寺温泉観光ガイド」案内板。

「現在地」にズームして。

「修禅寺 配置図」。

平成26年9月に修復された修禅寺「山門」。

修禅寺「山門」の「仁王堂」におさめられた「金剛力士像」(阿形像)

この金剛力士像は全国でもまれな藤原時代の作。一木彫りで像高は183cm、作者は不明。

夜にはライトアップされるため、より迫力ある金剛力士像が見られるのだ と。

昔の修禅寺は広大で総門まで約2km。金剛力士像はそこで寺を守護していたが、明治初め頃に

総門が無くなり指月殿に安置されることになりました。その後、2014年に山門を改修した際、

下半身を。

横から。

「木造 金剛力士像 阿形 平安時代後期作」。

「金剛力士像」(吽形像)

下半身を。

「木造 金剛力士像 吽形 平安時代後期作」。

「山門」の扁額は「降魔場」、 西有穆山( にしあり ぼくざん )禅師書。

西有穆山禅師は、江戸時代文政4年八戸湊町に生まれ、江戸後期から明治時代に活躍された名僧。

永平寺西堂、可睡斎住職、大本山能登の総持寺独住三世、曹洞宗管長など、数々の要職を歴任され、

明治天皇より勅持賜直心浄国禅師の号を賜っている高僧。

小田原海蔵寺の月譚老和尚のもとに12年間修学し『正法眼蔵』を参究、

明治33年横浜に西有寺を開き、同34年に能登総持寺に晋住、同43年、90歳で示寂されたと。

「降魔場」とは護摩場とのこと。

「山門」を潜ると左手に「石灯籠」その奥に「鐘楼」。

「山門修復寄付芳名碑」。

山門の内側にある切り株上に祀られている石像、「双体道祖神」であろうか。

「百度石」。

「お百度参り」による願掛けは、ここをくぐっては本堂に参拝することを百回繰り返して

行ったのだと。

山門をくぐって右前方に見えるのが「手水舎」。鬼瓦や欄間に彫られた龍が見事。

「桂谷霊泉 大師の湯」と呼ばれ、龍の口から流れ出るのは、なんと温泉なのであった。

「桂谷霊泉」とあるが、弘法大師が開創当初は「桂谷山寺」と呼ばれていたと。

源泉かけ流しで、約60度とちょっと熱め。手と口を清めるための御手水ですが、

修禅寺の場合、その場で飲むことも可能と。

龍の口から出る温泉!!

温度は熱すぎずぬるすぎずの適温。冬でも楽しく手、口を清めることができておすすめ。

観光客からも人気がありペットボトルに入れて持ち帰る方もいたのであった。

「洗浄偈

以水滌穢、当願衆生、具足浄忍、畢竟無垢」と。

【水を以て穢(けがれ)を滌(あら)わば、当に願うべし、衆生の、浄忍を具足し、

畢竟無垢ならんことを】

水て汚れを流すにあたって、すべての生あるもののために願わん。忍耐の身心をもち、どこまても

清浄ならんことを と。

清浄ならんことを と。

「手水舎」の奥にあったのが「温泉分析書」。

ズームして。

泉温 60.1℃

知覚的試験 殆ど無色、透明、無味、無臭

水素イオン第度(pH値) 8.6

電気伝導度(EC値) 86.1mS/m

蒸発残留物 0.512g/kg(110℃)

電気伝導度(EC値) 86.1mS/m

蒸発残留物 0.512g/kg(110℃)

「修禅寺縁起

この寺の歴史は宗派的に、真言、臨済、曹洞の三つの区分にすることができます。

創立は大同2年(807)で弘法大師とその弟子によって開かれた真言宗の寺で、

当時はこの地一帯に密教型式の堂宇が建ち並び、東国の真言宗の拠点ともなった模様です。

この時代の末期ともいうべき元久元年(1204)源頼家がこの地で殺害されています。

本尊の大日如来像(重文)は、その母北条政子が頼家公の菩提のため、七回忌に当たる承元4年

(1210)に実慶に造らせたことが、解体修理の結果わかりました。

その後、寛元4年(1246)宋から渡来した蘭渓道隆禅師(鎌倉建長寺開山)が一時止住されたのが縁で

宋の皇帝から勅額が下るほど修禅寺の名が中国に広がり、約二百四十年ほど臨済宗として栄えました。

次は今の曹洞宗でありますが、いつの時代でも栄枯盛衰はつきもの、北条早雲が韮山城主になるや、

戦禍によって見る影も無いほどに荒廃したこの寺の再興のため、自分の叔父に当たる隆渓繁紹

(りゅうけいはんじょう)禅師を住職として招き、広大な土地を寺領として寄進されたので復興することが

できました。禅師が入山されたのが延徳元年(1489)ですから既に五百年を過ぎて今日に至っています。

(注)昔は住した僧の宗旨で寺の宗旨が変わりました。 大祭は毎年4月と8月、共に20日21日の

両日(弘法忌)

正式寺名 福地山修禅萬安禅寺 」

「鐘楼」。

「梵鐘」。

「門及門衛所塗塀」碑。

そして正面に「本堂」。

脇に「庫裡」。

「宝物館」。

「宝物館」入口。

修禅寺の貴重な寺宝を拝観することができる(入館料300円)。

岡本綺堂氏の『修禅寺物語』が創作されるきっかけとなった古面も収蔵されている。

この日は入場しなかったが「 修禅寺に伝わる宝物の紹介 」👈リンク をネットから。

「宝物館」前に展示された「前代の本堂」の瓦。全長1m80cmあると。

「前代の本堂」の唐獅子瓦。

「前代の本堂」の鯱瓦。

札所・売店の壁にはTシャツや手拭が販売されていた。

「修禅寺 寒桜」。

「修禅寺 寒桜

(名称) シュゼンジカンザクラ

(学名) Cerasus ✗ Kanzakura Rubescens Sugimoto

(花色) 淡紅色

(花期) 3月中旬

(花弁枚数) 5枚

「伊豆市に櫻を植える会」は、平成十八年ニ月にこの原木より接ぎ木をして、修褝寺寒桜の若木を

増やして参ります。」

3月下旬になれば(ネットより)

【https://www.at-s.com/event/article/flower/595321.html】より

「鐘楼」を再び「本堂」前から。

「修禅寺 檀信徒会館」。

檀信徒会館の入口の左右には様々なポーズで座る「十六羅漢像」が並んでいた(正面左側)。

表情豊かで、見ていてほっこりするような羅漢像が16体並んでいた。

気に入った羅漢像をカメラで追う。

正面右側。

「檀信徒会館」の正面。

扁額は「慈照閣」。

その先の扁額「観月堂」。

「檀信徒会館(慈照閣)」の内陣。

ズームして。

「賓頭盧様」であっただろうか。

「告諭

いま、私たちは多くの苦難に直面しています。

新型コロナウイルス感染症の全世界的な拡大により、多くの尊い生命か失われ、人びとは、深い

悲しみの中にいます。

悲しみの中にいます。

また、戦笋、貧困、格差などの社会不安、近年頻発する自然災害は、私たちに、大きな痛みを

もたらしています。

今日、曹洞宗の信仰に生きる私たちは、どのような生き方を目指すべきでしょうか。

お釈迦様は、人生における苦悩の中で、菩提樹の下、座禅を重ねられ、お悟りを開かれました。

もたらしています。

今日、曹洞宗の信仰に生きる私たちは、どのような生き方を目指すべきでしょうか。

お釈迦様は、人生における苦悩の中で、菩提樹の下、座禅を重ねられ、お悟りを開かれました。

その御教えは、祖師方によって相承され、いま、私たちも頂くことが出来ます。身を調え、息を

調え、心静かに座りましょう。仏さまの智慧と同じ正信により、ものごとを正しく見ることが

出来ます。その時、おのずから他者を重いやり助け合う慈悲のこころが育まれるのです。

私たちの社会ではさまざまな分断が現出しています。感染症の広がりにより人間関係のさらなる

希薄化が進む中、いまこそ、一人ひとりか菩提心を発し、人と人の温かなつながりを深めて

いかなければなりません。お互いに手を携え、四摂法(ししょうほう)の「同事」のおさとしを

行じてまいりましょう。

調え、心静かに座りましょう。仏さまの智慧と同じ正信により、ものごとを正しく見ることが

出来ます。その時、おのずから他者を重いやり助け合う慈悲のこころが育まれるのです。

私たちの社会ではさまざまな分断が現出しています。感染症の広がりにより人間関係のさらなる

希薄化が進む中、いまこそ、一人ひとりか菩提心を発し、人と人の温かなつながりを深めて

いかなければなりません。お互いに手を携え、四摂法(ししょうほう)の「同事」のおさとしを

行じてまいりましょう。

すべての人びとが求われることが御仏の願いであります。

日々の生活の中で、仏さまに掌を合わせ、世界中の人びとが安らかに暮らせるよう念じ、

皆とともに菩薩行を進めてま入りましょう。

皆とともに菩薩行を進めてま入りましょう。

南無釈迦牟尼仏

南無高祖承陽大師道元禅師

南無太祖常済大師瑩山禅師 令和三(ニ〇ニ一)年四月一日

曹洞宗管長 南澤道人」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.