PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次の目的地「丹那トンネル殉職者慰霊碑」に向かって「頼朝ライン」をひたすら熱海市の

西部に向かって進む。

そして熱海「梅園前」交差点を直進すると右側に「丹那トンネル殉職碑」案内板があった。

その横には「丹那神社 丹那トンネル殉職碑 救命石・水力発電所跡」案内板も。

駐車場に車を駐め、散策開始。

駐車場の前には「丹那隧道工事風景写真」の掲示板があった。

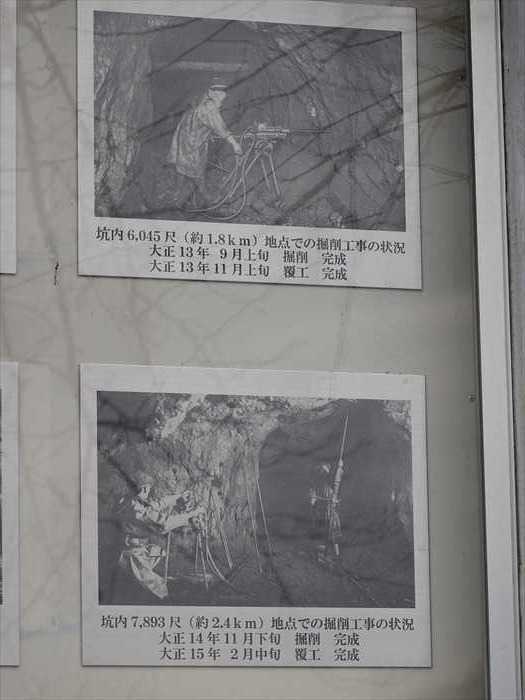

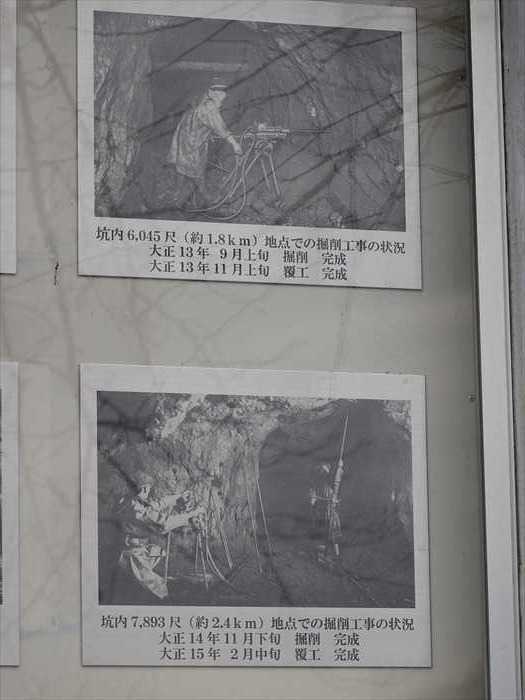

「坑内6,045尺(約1.8km)地点での掘削工事の状況」

「坑内7,893尺(約2.4km)地点での掘削工事の状況」。

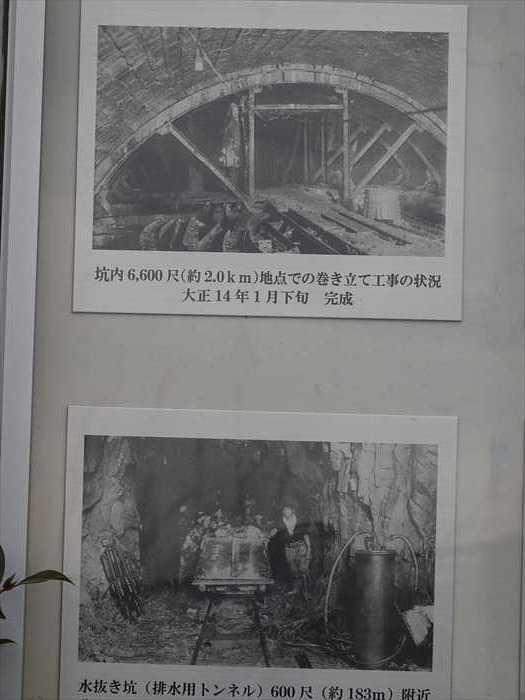

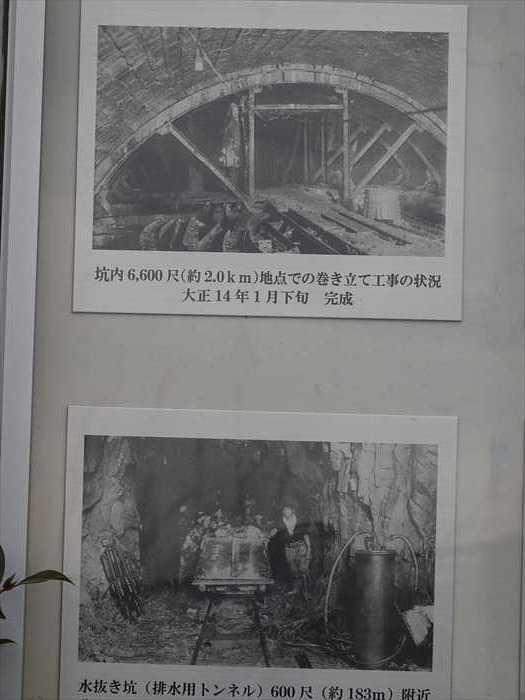

「坑内6,600尺(約2.0km)地点での巻立て工事の状況」。

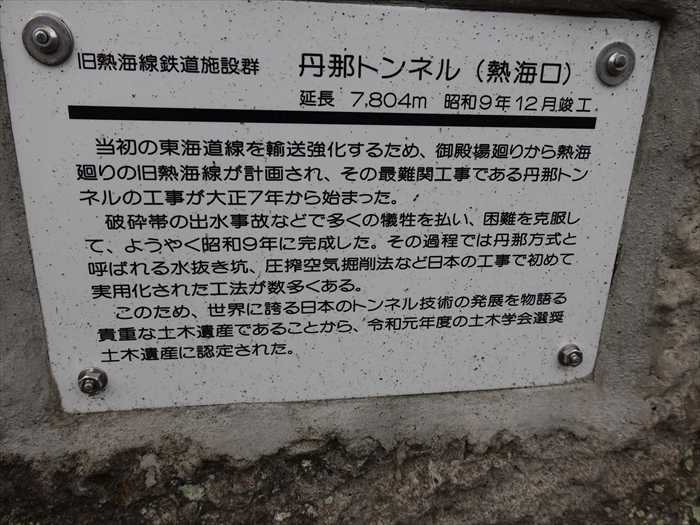

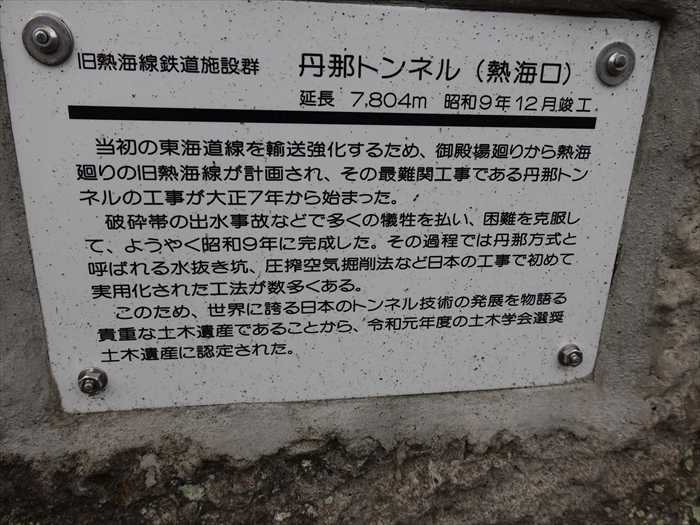

「旧熱海線鉄道施設群 丹那トンネル(熱海ロ)

そして駐車場に戻って行くと、この場所には、かつて「熱海水力発電所」があり、旅館街に

西部に向かって進む。

そして熱海「梅園前」交差点を直進すると右側に「丹那トンネル殉職碑」案内板があった。

その横には「丹那神社 丹那トンネル殉職碑 救命石・水力発電所跡」案内板も。

駐車場に車を駐め、散策開始。

駐車場の前には「丹那隧道工事風景写真」の掲示板があった。

「坑内6,045尺(約1.8km)地点での掘削工事の状況」

「坑内7,893尺(約2.4km)地点での掘削工事の状況」。

「坑内6,600尺(約2.0km)地点での巻立て工事の状況」。

「旧熱海線鉄道施設群 丹那トンネル(熱海ロ)

当初の東海道線を輸送強化するため、御殿場廻りから熱海廻りの旧熱海線が計画され、

その最難関工事である丹那トンネルの工事が大正7年から始まった。

その最難関工事である丹那トンネルの工事が大正7年から始まった。

破砕帯の出水事故などで多くの犠牲を払い、困難を克服して、ようやく昭和9年に完成した。

その過程では丹那方式と呼ばれる水抜き坑、圧搾空気掘削法など日本の工事で初めて実用化

された工法が数多<ある。

その過程では丹那方式と呼ばれる水抜き坑、圧搾空気掘削法など日本の工事で初めて実用化

された工法が数多<ある。

このため、世界に誇る日本のトンネル技術の発展を物語る貴重な土木遺産であることから、

令和元年度の土木学会選奨土木遺産に認定された。」

「土木學会選奨土木遺産 JSCE 2019 旧熱海線鉄道施設(丹那トンネル熱海口)」

と書かれたプレート。

JSCEとは公益社団法人土木学会(どぼくがっかい、Japan Society of Civil Engineers)

「丹那トンネル(熱海口)」に向かう東海道本線。

JR東日本とJR東海の境界線はこのトンネルの入口のところになるのだ。

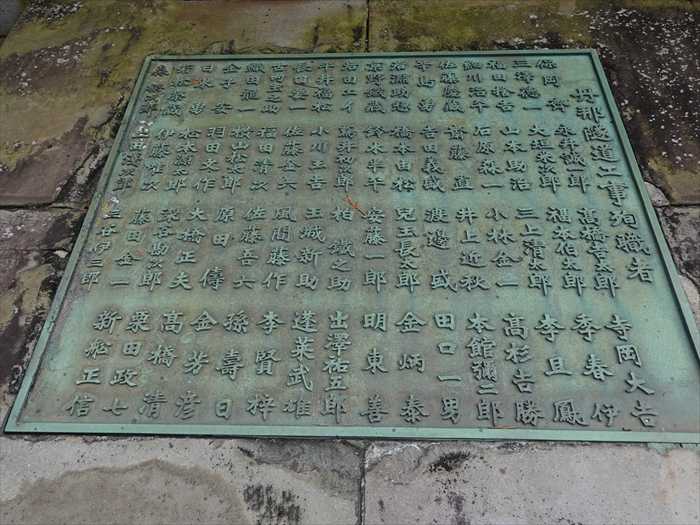

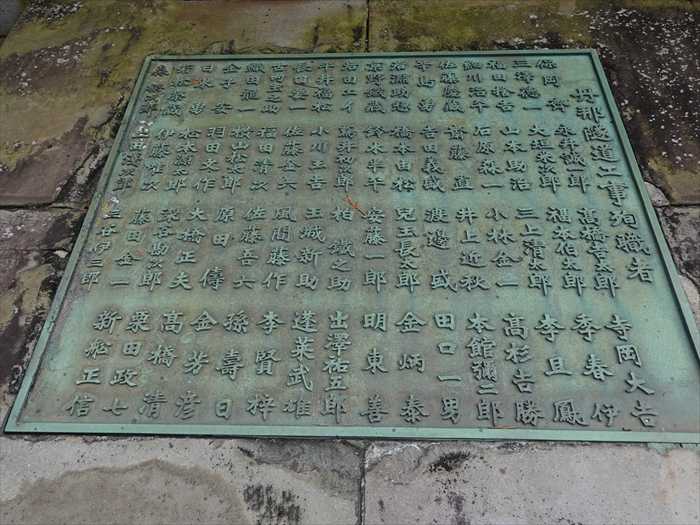

「丹那隧道殉職者供養碑」

元来は野中大乗院大明神境内に設置されたものだったが、昭和44年(1969年)6月に

現在位置に移転。

東海道本線は当初、箱根を避けて国府津から御殿場経由で沼津に向かったが、この区間は急な

勾配が連続する難区間で、東海道本線の隘路となっていた。

これを解消するために熱海からトンネルで函南に向かう線が計画され、1918年に起工された。

しかしながら、工事では1920年に熱海口で、1923年には三島口でトンネル崩壊事故が発生した。

また1930年の北伊豆地震でも崩壊事故が発生した。これらの崩壊事故等により67名の方が

亡くなった。

丹那トンネルの工事ではトンネル崩壊による人命損失のほかに、トンネル内への湧水により

丹那盆地等で渇水災害が発生した。この渇水対策として該当地区に見舞金が交付され、

水道が敷設された。

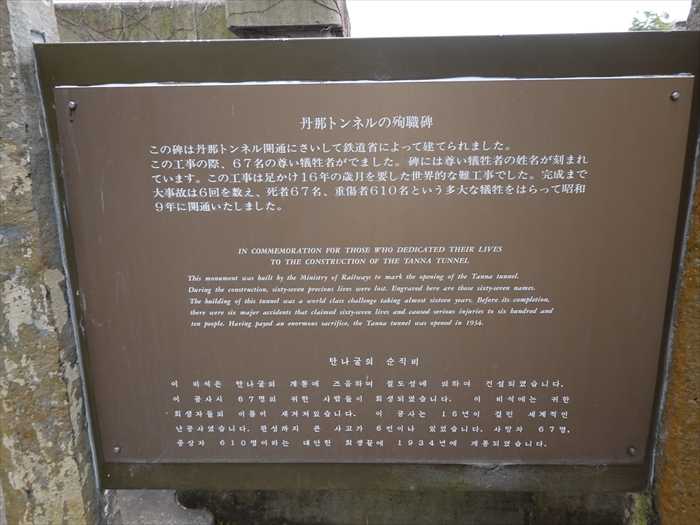

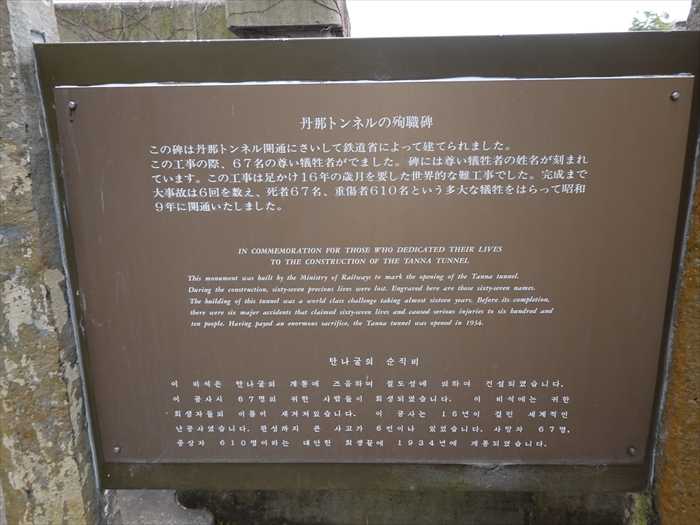

「丹那トンネルの殉職碑」

「丹那トンネルの殉職碑

この碑は丹那トンネル開通にさいして鉄道省によって建てられました。

この工事の際、67名の尊い犠牲者がでました。 碑には尊い犠牲者の姓名が刻まれています。

この工事は足かけ16年の歳月を要した世界的な難工事でした。 完成まで大事故は6回を数え、

死者67名、重傷者610名という多大な犠牲をはらって昭和9年に開通いたしました。」

この案内板の特徴的なものは、韓国語でも書かれていること。

丹那トンネルの工事は当初7年で完成の予定が大幅に遅れ、結局16年の歳月がかかるほどの

難工事であった。

常に大量の湧水に悩まされ、トンネルと引き換えに7つのわさび沢を失うことになりましたし、

大正9年(1920年)と大正12年(1923年)にはトンネル崩落事故があり、完成までに熱海口31名、

函南口36名の犠牲者を出した。

右側の球形モニュメント。

中央に「殉職碑」と。

正面

彫刻家 斎藤素巌氏 作

レリーフ右手は丹那隧道工事開始直後の手掘り時代。

レリーフ左手は丹那隧道工事晩期の削岩機使用時代。

その67名の犠牲者の殉職碑として熱海側に建てられたのがこの慰霊碑で、函南口にはそのうちの

「 36名の慰霊碑 」👈リンク も別に建てられていた。

令和元年度の土木学会選奨土木遺産に認定された。」

「土木學会選奨土木遺産 JSCE 2019 旧熱海線鉄道施設(丹那トンネル熱海口)」

と書かれたプレート。

JSCEとは公益社団法人土木学会(どぼくがっかい、Japan Society of Civil Engineers)

「丹那トンネル(熱海口)」に向かう東海道本線。

JR東日本とJR東海の境界線はこのトンネルの入口のところになるのだ。

「丹那隧道殉職者供養碑」

元来は野中大乗院大明神境内に設置されたものだったが、昭和44年(1969年)6月に

現在位置に移転。

東海道本線は当初、箱根を避けて国府津から御殿場経由で沼津に向かったが、この区間は急な

勾配が連続する難区間で、東海道本線の隘路となっていた。

これを解消するために熱海からトンネルで函南に向かう線が計画され、1918年に起工された。

しかしながら、工事では1920年に熱海口で、1923年には三島口でトンネル崩壊事故が発生した。

また1930年の北伊豆地震でも崩壊事故が発生した。これらの崩壊事故等により67名の方が

亡くなった。

丹那トンネルの工事ではトンネル崩壊による人命損失のほかに、トンネル内への湧水により

丹那盆地等で渇水災害が発生した。この渇水対策として該当地区に見舞金が交付され、

水道が敷設された。

「丹那トンネルの殉職碑」

「丹那トンネルの殉職碑

この碑は丹那トンネル開通にさいして鉄道省によって建てられました。

この工事の際、67名の尊い犠牲者がでました。 碑には尊い犠牲者の姓名が刻まれています。

この工事は足かけ16年の歳月を要した世界的な難工事でした。 完成まで大事故は6回を数え、

死者67名、重傷者610名という多大な犠牲をはらって昭和9年に開通いたしました。」

この案内板の特徴的なものは、韓国語でも書かれていること。

丹那トンネルは着工が1918年、開通が1934年で、第1次世界大戦終結の年の着工ながら、

とにかく軍事活動を活発に行っていた時代。

とにかく軍事活動を活発に行っていた時代。

中国大陸、朝鮮半島出身の工夫も多く参加していたとみられ、殉職者の名前を見ると、

李さんや金さんなどの名前が見られるのであった。

李さんや金さんなどの名前が見られるのであった。

丹那トンネルの工事は当初7年で完成の予定が大幅に遅れ、結局16年の歳月がかかるほどの

難工事であった。

常に大量の湧水に悩まされ、トンネルと引き換えに7つのわさび沢を失うことになりましたし、

大正9年(1920年)と大正12年(1923年)にはトンネル崩落事故があり、完成までに熱海口31名、

函南口36名の犠牲者を出した。

右側の球形モニュメント。

中央に「殉職碑」と。

正面

彫刻家 斎藤素巌氏 作

レリーフ右手は丹那隧道工事開始直後の手掘り時代。

レリーフ左手は丹那隧道工事晩期の削岩機使用時代。

その67名の犠牲者の殉職碑として熱海側に建てられたのがこの慰霊碑で、函南口にはそのうちの

「 36名の慰霊碑 」👈リンク も別に建てられていた。

これは函南口を請け負ったのが鹿島組(現=鹿島建設)という事情もあるようだ。

李さんや金さんなどの名前が見られるのであった。

左側の球形モニュメント。

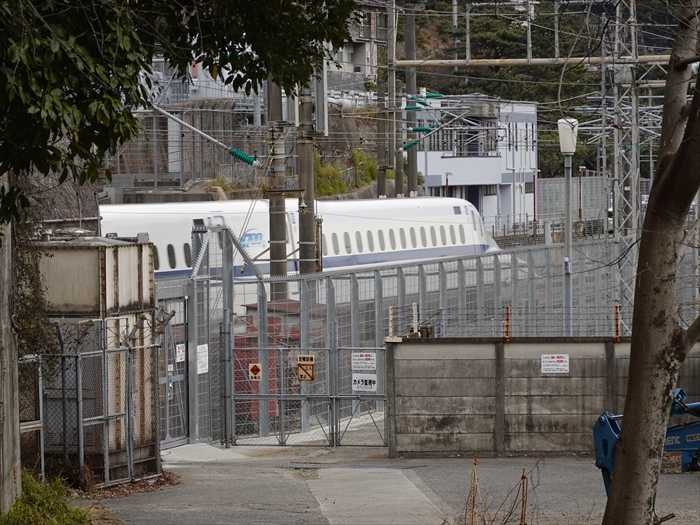

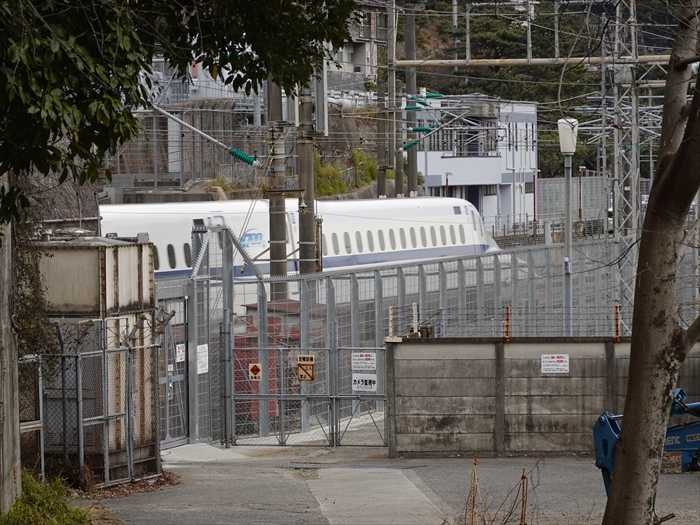

奥に進むと「新丹那トンネル」から出て来た新幹線の姿が。

正面には「東日本旅客鉄道(株)来宮変電所」の車両入口があった。

引き返して「丹那神社」に向かって進む。

右手に小さな社が。

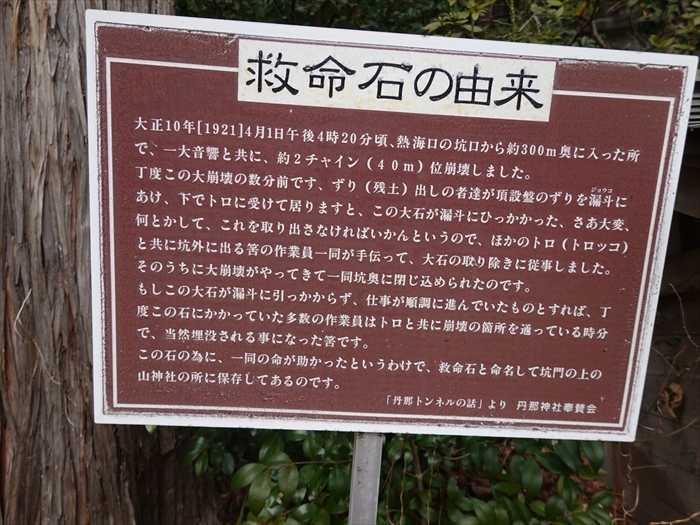

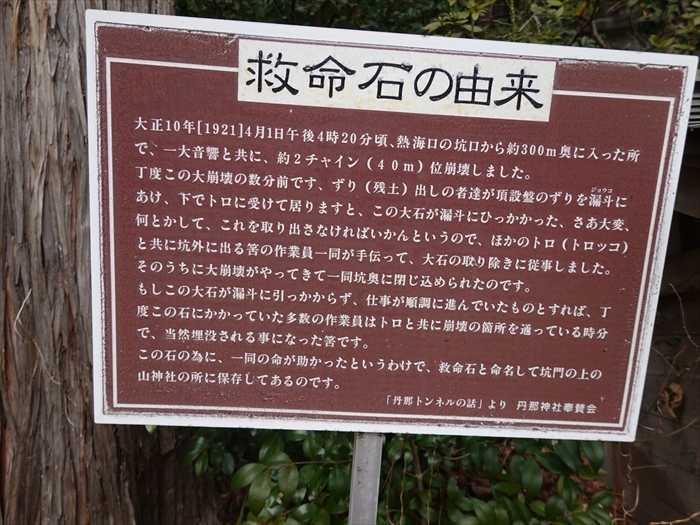

その先にあったのが「救命石」を奉納した社。

「救命石」。

「救命石の由来

その先に「丹那神社」碑。

「丹那神社」はJR東海道線の熱海―函南間にある丹那トンネルの熱海側入口の真上にあります。

丹那トンネルは、大正年間から昭和にかけて16年に及ぶ難工事の末に1934(昭和9)年に

開通しましたが、事故の発生は6件を数えたとのことです。丹那神社は、67人に上るその犠牲者を

祀っています。神社の向かいには慰霊碑があります。

このトンネルが開通するまでは、東海道線は神奈川県の国府津から静岡県の沼津まで、現在の

御殿場線を通っていました。丹那トンネルによって、東京から名古屋や大阪、神戸までの

所要時間も短縮されたのであった。

社殿に近づいて。

更に。

そして再び「東日本旅客鉄道(株)来宮変電所」方向に向い、空き地の隅から

丹那トンネルの熱海口をカメラに納めた。

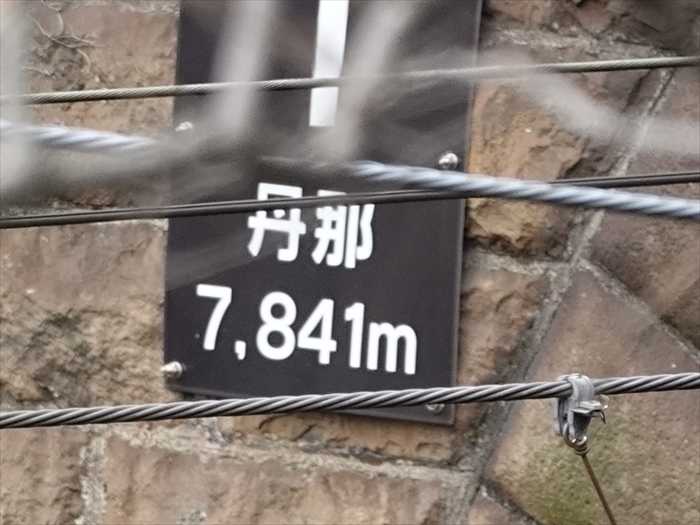

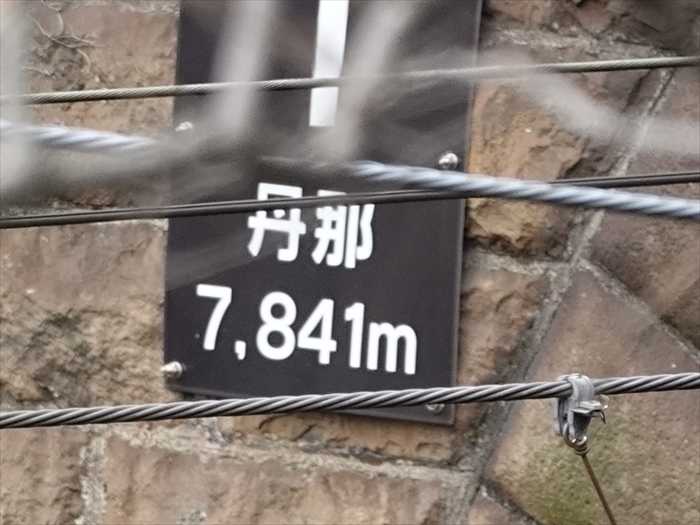

丹那7,841mと。

熱海側の坑門上部には、写真ではちょっと見づらいが開通時の鉄道大臣・内田信也が書いた

「丹那隧道」の扁額(へんがく)があり、左に2578、右に2594の数字があった。

ネットで調べてみると、この数字は、着工と開通の年を表す皇紀であると。

着工:皇紀2578年 (大正7年) 1918年

開通:皇紀2594年 (平成9年) 1934年 着工から16年後に開通

皇紀 とは初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年とする日本の紀年法であり

因みに今年・2022年は「皇紀2682年」。西暦に660年プラスしたものが日本の皇紀年。

再び正面に「東日本旅客鉄道(株)来宮変電所」の車両用入口が。

左側には新幹線用の「新丹那トンネル(熱海口)」が見えた。

「新丹那トンネルは」、「丹那トンネル」の約50m北側に並行して延びる長さが

7,959mの東海道新幹線(三島〜熱海間)のトンネルである。

「丹那トンネル」より118m長いのだともちろん出入口の位置は異なるものの、並行して

延びているはずであるが、118mも異なることに驚いたのである。

理由は、断層等に起因する、内部の上下勾配、カーブの有無等によるものであろう。

詳細理由に興味があるのだが・・・・。

ウィキペディアによると

「新丹那トンネルのトンネル工事が開始されたのは、1941年(昭和16年)8月にさかのぼる。

新丹那トンネルは、もともとは戦前の高速鉄道計画である弾丸列車計画に基づくもので、

他に、日本坂トンネル、東山トンネルが同時期に着工されている。しかし、1943年(昭和18年)

には第二次世界大戦の戦況悪化にともない中止されてしまった。中止の時点において、

熱海口(東口)は647m、函南口(西口)は1,433mの先進導坑がすでに掘削され、

李さんや金さんなどの名前が見られるのであった。

左側の球形モニュメント。

奥に進むと「新丹那トンネル」から出て来た新幹線の姿が。

正面には「東日本旅客鉄道(株)来宮変電所」の車両入口があった。

引き返して「丹那神社」に向かって進む。

右手に小さな社が。

その先にあったのが「救命石」を奉納した社。

「救命石」。

「救命石の由来

大正10年「1921」4月1日午後4時20分頃、熱海ロの坑口から約300m奥に入った所で

一大音響と共に、約2チャイン( 4 0 m )位崩壊しました。

一大音響と共に、約2チャイン( 4 0 m )位崩壊しました。

丁度この大崩壊の数分前です、ずり(残土)出しの者達が頂設盤のずりを漏斗にあけ、下でトロに

受けて居りますと、この大石が漏斗にひっかかった、さあ大変、何とかして、これを取り

出さなければいかんというので、ほかのトロ(トロッコ)と共に坑外に出る筈の作業員一同が

手伝って、大石の取り除きに従事しました。

受けて居りますと、この大石が漏斗にひっかかった、さあ大変、何とかして、これを取り

出さなければいかんというので、ほかのトロ(トロッコ)と共に坑外に出る筈の作業員一同が

手伝って、大石の取り除きに従事しました。

そのうちに大崩壊がやってきて一同坑奥に閉じ込められたのです。

もしこの大石が漏斗に引っかからず、仕事が順調に進んでいたものとすれば、丁度この石に

かかっていた多数の作業員はトロと共に崩壊の箇所を通っている時分で、当然埋没される事に

なった筈です。

かかっていた多数の作業員はトロと共に崩壊の箇所を通っている時分で、当然埋没される事に

なった筈です。

この石の為に、一同の命が助かったというわけで、救命石と命名して坑門の上の山神社の所に

保存してあるのです。」

その先に「丹那神社」碑。

「丹那神社」はJR東海道線の熱海―函南間にある丹那トンネルの熱海側入口の真上にあります。

丹那トンネルは、大正年間から昭和にかけて16年に及ぶ難工事の末に1934(昭和9)年に

開通しましたが、事故の発生は6件を数えたとのことです。丹那神社は、67人に上るその犠牲者を

祀っています。神社の向かいには慰霊碑があります。

このトンネルが開通するまでは、東海道線は神奈川県の国府津から静岡県の沼津まで、現在の

御殿場線を通っていました。丹那トンネルによって、東京から名古屋や大阪、神戸までの

所要時間も短縮されたのであった。

社殿に近づいて。

更に。

そして再び「東日本旅客鉄道(株)来宮変電所」方向に向い、空き地の隅から

丹那トンネルの熱海口をカメラに納めた。

丹那7,841mと。

熱海側の坑門上部には、写真ではちょっと見づらいが開通時の鉄道大臣・内田信也が書いた

「丹那隧道」の扁額(へんがく)があり、左に2578、右に2594の数字があった。

ネットで調べてみると、この数字は、着工と開通の年を表す皇紀であると。

着工:皇紀2578年 (大正7年) 1918年

開通:皇紀2594年 (平成9年) 1934年 着工から16年後に開通

皇紀 とは初代天皇である神武天皇が即位したとされる年を元年とする日本の紀年法であり

因みに今年・2022年は「皇紀2682年」。西暦に660年プラスしたものが日本の皇紀年。

再び正面に「東日本旅客鉄道(株)来宮変電所」の車両用入口が。

左側には新幹線用の「新丹那トンネル(熱海口)」が見えた。

「新丹那トンネルは」、「丹那トンネル」の約50m北側に並行して延びる長さが

7,959mの東海道新幹線(三島〜熱海間)のトンネルである。

「丹那トンネル」より118m長いのだともちろん出入口の位置は異なるものの、並行して

延びているはずであるが、118mも異なることに驚いたのである。

理由は、断層等に起因する、内部の上下勾配、カーブの有無等によるものであろう。

詳細理由に興味があるのだが・・・・。

ウィキペディアによると

「新丹那トンネルのトンネル工事が開始されたのは、1941年(昭和16年)8月にさかのぼる。

新丹那トンネルは、もともとは戦前の高速鉄道計画である弾丸列車計画に基づくもので、

他に、日本坂トンネル、東山トンネルが同時期に着工されている。しかし、1943年(昭和18年)

には第二次世界大戦の戦況悪化にともない中止されてしまった。中止の時点において、

熱海口(東口)は647m、函南口(西口)は1,433mの先進導坑がすでに掘削され、

両坑口ともに200 - 300m程度の覆工を完成させていた。なお、戦時中の約1年半の期間で

スムーズに工事が進行したのは、掘削に数々の新手法を投入したためでもあった。

新オーストリア式逆巻方式と呼ばれる導坑の掘り方や、4 - 5台のドリフター型削岩機を装備した

自走・自碇する削岩車が活用され、人力に依存して掘削を行なった丹那トンネルの工事よりも

安全面において有利だった。

スムーズに工事が進行したのは、掘削に数々の新手法を投入したためでもあった。

新オーストリア式逆巻方式と呼ばれる導坑の掘り方や、4 - 5台のドリフター型削岩機を装備した

自走・自碇する削岩車が活用され、人力に依存して掘削を行なった丹那トンネルの工事よりも

安全面において有利だった。

戦後も長らく放置された状態であったが、東海道新幹線のために弾丸列車計画のルートが採用

されたため、新丹那トンネルは今度は新幹線用のトンネルとして利用されることになった。

新丹那トンネルは、1959年(昭和34年)に工事が再開され1964年(昭和39年)に完成した。

丹那トンネルの難工事とは異なり、新丹那トンネルの工事は順調に進んだ。地質構造がよく

分かっていたことと、既設の丹那トンネルを水抜き坑代わりに利用できたことを差し引いても、

工事再開から4年4か月という工期の短さはトンネル掘削技術の進歩を物語っている。

新丹那トンネルの工事は、熱海口は間組、函南口は鹿島建設(鹿島組)が請負った。

なお、工事の殉職者は熱海口10名、函南口11名だった。

ただし、丹那トンネルの工事とは異なり大きな崩壊事故は1件も発生していない。」と。

されたため、新丹那トンネルは今度は新幹線用のトンネルとして利用されることになった。

新丹那トンネルは、1959年(昭和34年)に工事が再開され1964年(昭和39年)に完成した。

丹那トンネルの難工事とは異なり、新丹那トンネルの工事は順調に進んだ。地質構造がよく

分かっていたことと、既設の丹那トンネルを水抜き坑代わりに利用できたことを差し引いても、

工事再開から4年4か月という工期の短さはトンネル掘削技術の進歩を物語っている。

新丹那トンネルの工事は、熱海口は間組、函南口は鹿島建設(鹿島組)が請負った。

なお、工事の殉職者は熱海口10名、函南口11名だった。

ただし、丹那トンネルの工事とは異なり大きな崩壊事故は1件も発生していない。」と。

そして駐車場に戻って行くと、この場所には、かつて「熱海水力発電所」があり、旅館街に

給電していたそうで、その記念碑があった。

「明治28年 当寺」の水力発電所のシステム図。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「明治28年 当寺」の水力発電所のシステム図。

・発電所は、熱海の旅館街(富士屋、相模屋、熱海御用邸等)への距離が1.1kmと近く、

地点に恵まれていた

地点に恵まれていた

・発電用水は、初川の取水部(現在の梅園橋辺り)より160問(291m )を木樋で導き、落差73尺

(22m )を鋼管(320m )で水力発電所の水車に落水

・水車 レッフェル形横置12インチ(30cm)、

30馬力、三吉電機工場製」

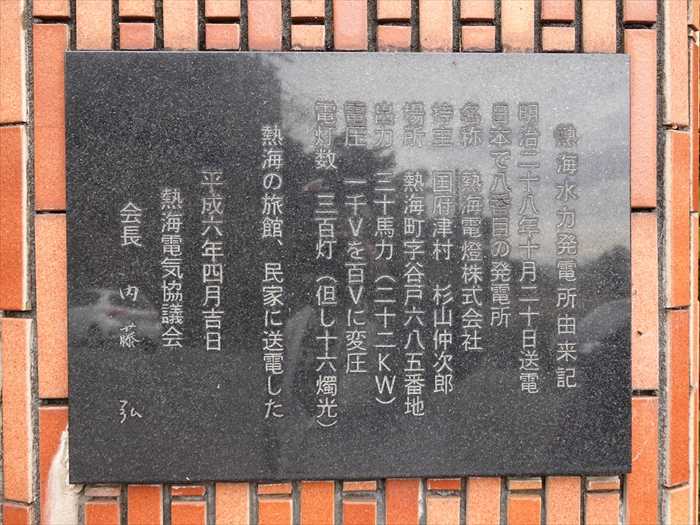

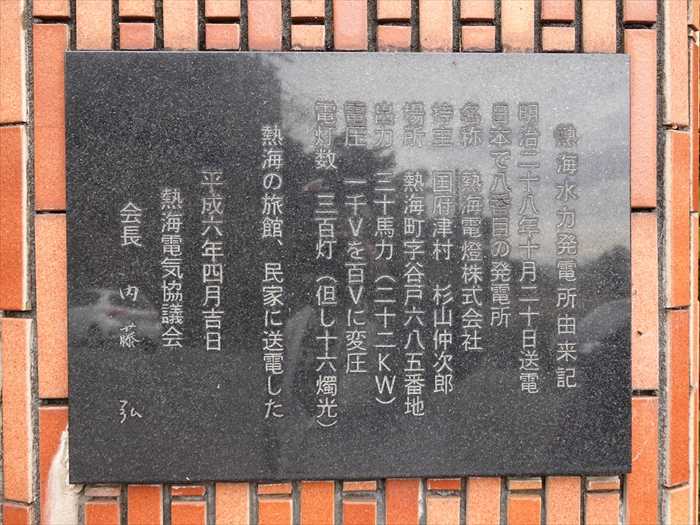

「熱海水力発電所由来記」

明治28年間10月20日送電

日本で8番目の発電所

名称 熱海電燈株式会社

持主 国府津村 杉山仰次郎

場所 熱海町字谷戸685番地

出力 30馬力(22kW)

電圧 1千Vを100Vに変圧

電灯数 300灯(価し16燭光)

熱海の旅館、民家に送電した

平成6年4月吉日

熱海電気協議会 会長 内藤弘」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.