PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「最誓寺」を後にし次に訪ねたのが「物見塚公園」内にあった「伊東祐親像」。

伊東市役所に隣接し、伊東市街地から初島まで望めることのできる小高い丘の上の公園。

櫓を組んで敵情の見張りをしたと伝える「物見の松」や「伊東祐親像」、「尾上柴舟の歌碑」

などがあった。

静岡県伊東市大原2丁目80−1。

馬上の「伊東祐親像」。

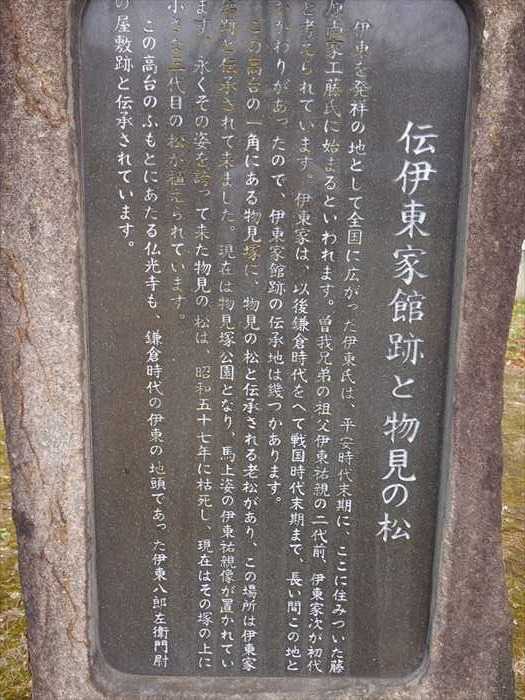

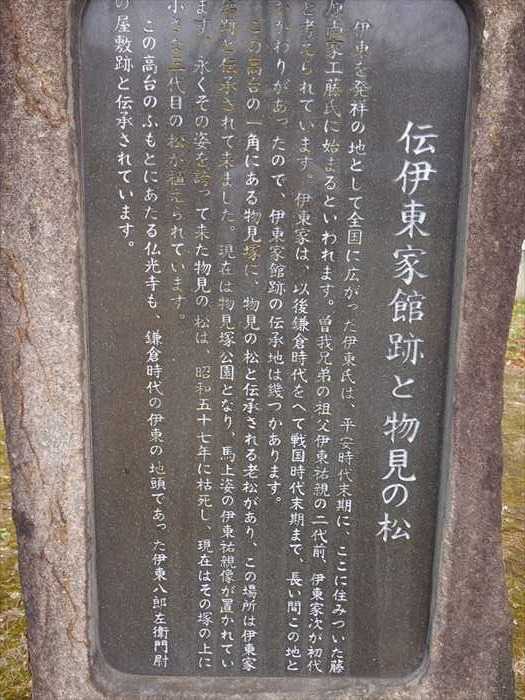

「物見塚公園 伝伊東家館跡と物見の松」碑

「物見塚公園

伝伊東家館跡と物見の松

工藤氏に始まるといわれます。曽我兄弟の祖父伊東祐親の二代前、伊東家次が初代と考えられて

います。伊東家は、以後鎌倉時代をへて戦国時代末期まで、長い間この地とかかわりがあった

ので、伊東家館跡の伝承地は幾つかあります。

この高台の一角にある物見塚に、物見の松と伝承される老松があり、この場所は伊東家館跡と

伝承されてきました。現在は物見塚公園となり、馬上姿の伊東祐親像が置かれています。

永くその姿を誇って来た物見の松は、昭和57年に枯死し、現在はその塚の上に小さな三代目の

松が植えられています。

この高台のふもとにあたる仏光寺も、鎌倉時代の伊東の地頭であった伊東八郎左衛門尉の

屋敷跡と伝承されています。」

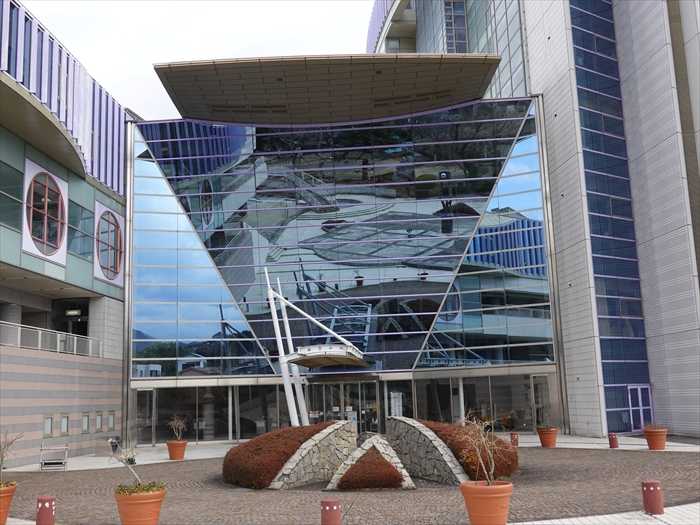

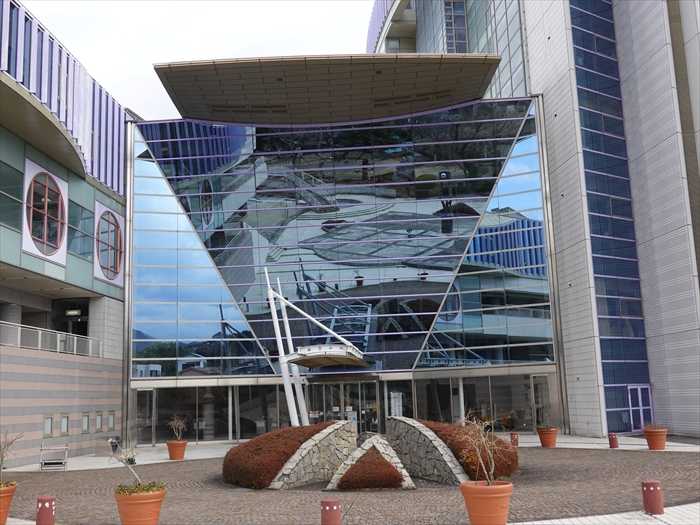

東側にあったのが「伊東市役所」。

外観の奇抜さや自由度という点で飛び抜けている感があった。

Google Mapで上空から見ると、全体の形としては鋭角のハの字型に置かれた二つの弓型の建物と

その二つを繋ぐ中央のアトリウム的な部分という構成。

西側の広場から。中央に彫刻のモニュメントが。

中央が市民ロビー入口部は周囲の景色がガラス?に映り込んで。これも設計内か。

落成したのはなんと1995年。建物の前に立った時にはとても27年前の物とは思えなかった

西側広場

重岡建治の彫刻「大池より生ずる」。

近づいて。

西側広場

津田裕子(女子美術大学名誉教授) 模刻 「風の通る道」と。

模刻とあるが、Originalはどなたの作品?

西側広場

彫刻 「ドリーマー」 中岡慎太郎。

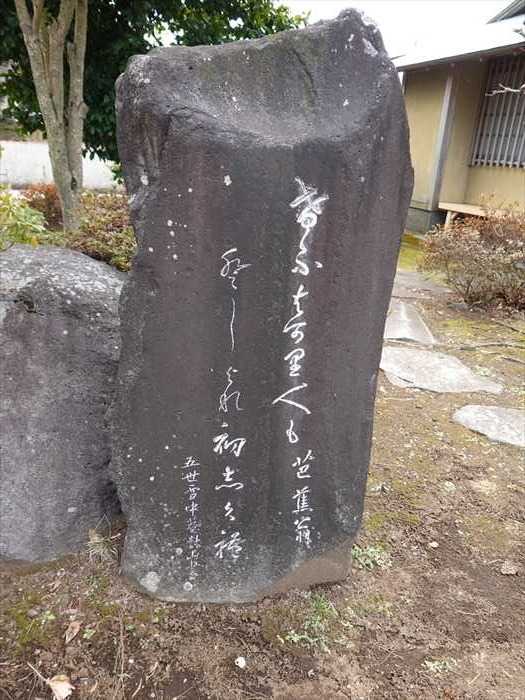

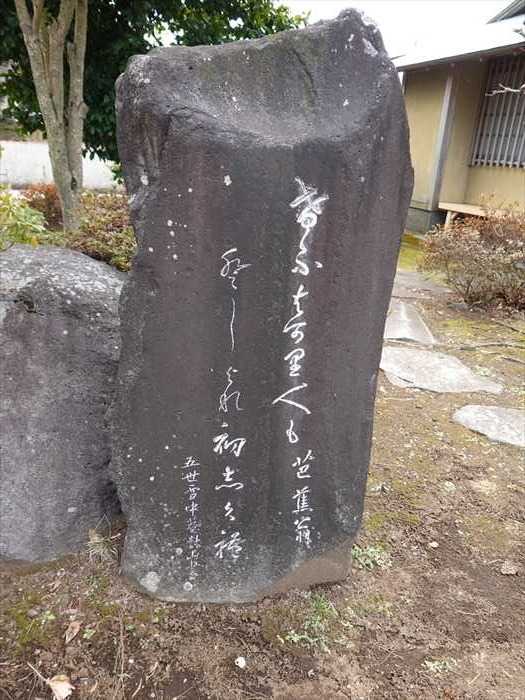

「松尾芭蕉 句碑

けふばかり 人もとしよれ 初しぐれ」

揮毫した五世雪中庵對山(1787~1843)は江戸時代後期の江戸の俳人。以前は伊東市内の

別の場所にあったが、旅館を取り壊す際に伊東市役所内の物見塚公園に移転。さらに以前を

さかのぼると、中伊豆(伊豆市)より移入したものという。

「伊東祐親像」を裏側から。

「伊東祐親公」。

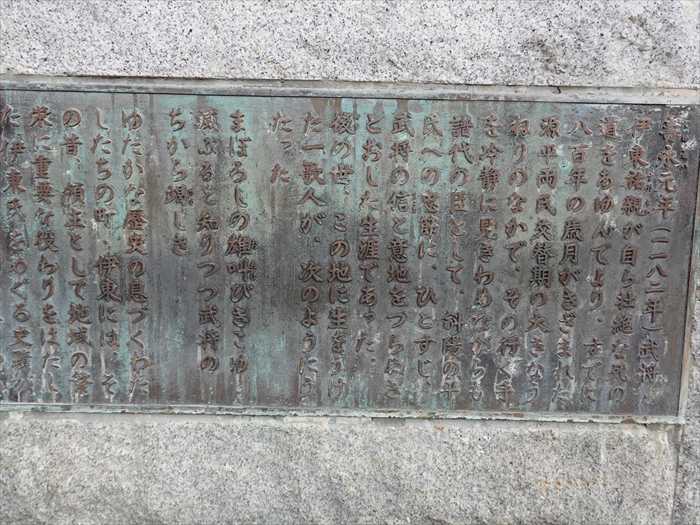

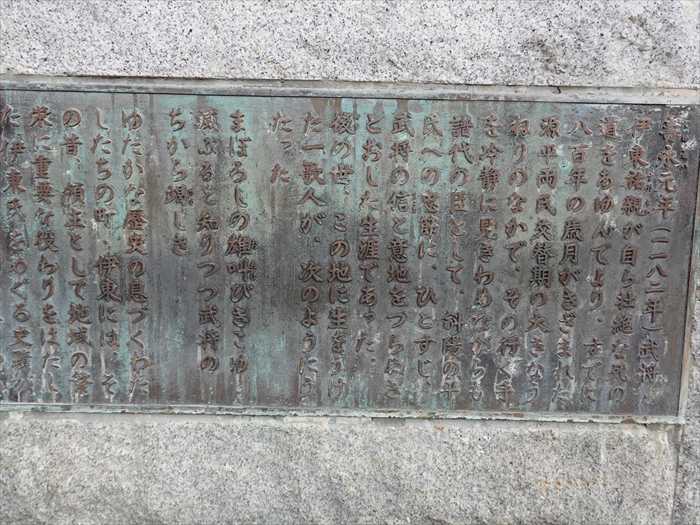

「壽永元年(1182年)武将伊東祐親が自ら壮絶な死の道をあゆんでより、すでに800年の歳月が

きざまれた。源平両氏交替期の大きなうねりのなかで、その行く手を冷静に見きわめながらも

譜代の臣として、斜陽の平氏への忠節に、ひとすじ、武将の信と意地をつらぬきとおした

生涯であった。

後の世、この地に生をうけた一歌人が、次のようにうたった。

まぼろしの 雄叫びきこゆ 滅ぶると 知りつつ武将の ちから竭しき(つくしき)

ゆたかな歴史の息づくわたしたちの町・伊東には、その昔、領主として地域の繁栄に重要な

役わりをはたした伊東氏をめぐる史蹟がかず多くつたえられている。」

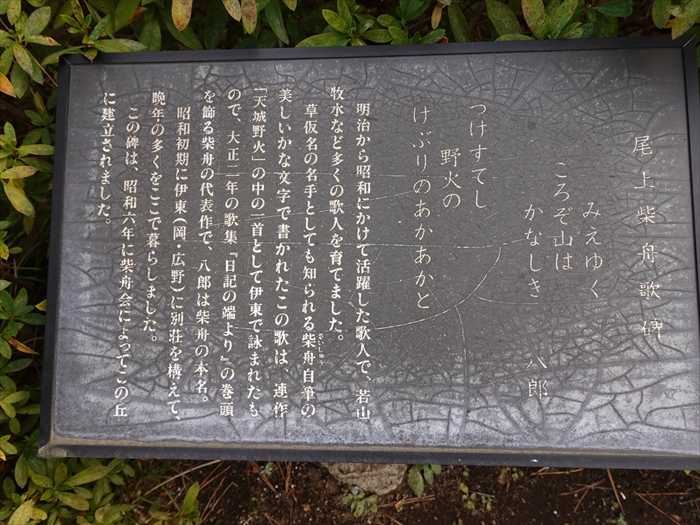

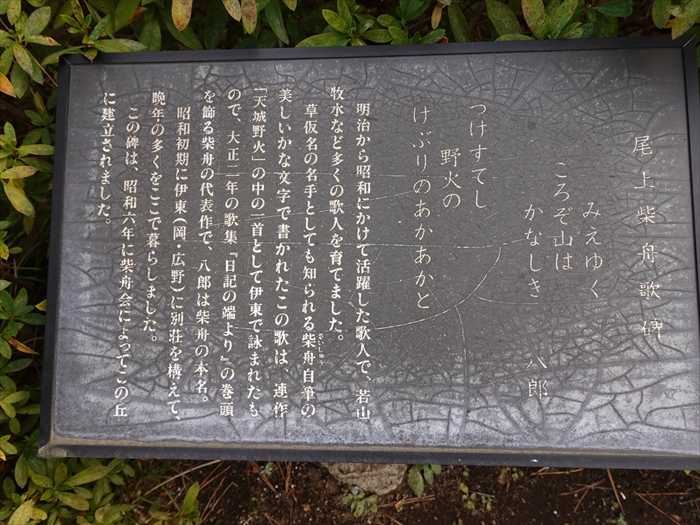

「尾上柴舟(さいしゅう)の歌碑」。

「尾上柴舟歌碑

つけすてし 野火のけぶりの あかあかと みえゆくころぞ 山はかなしき 八郎

「物見塚公園」の桜を見る。

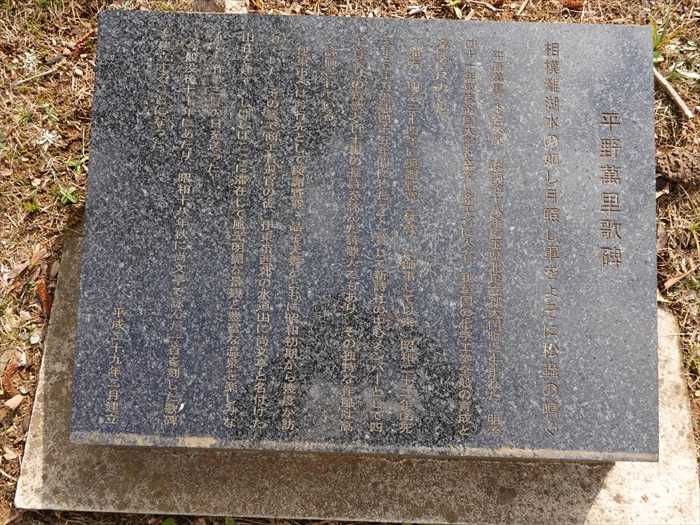

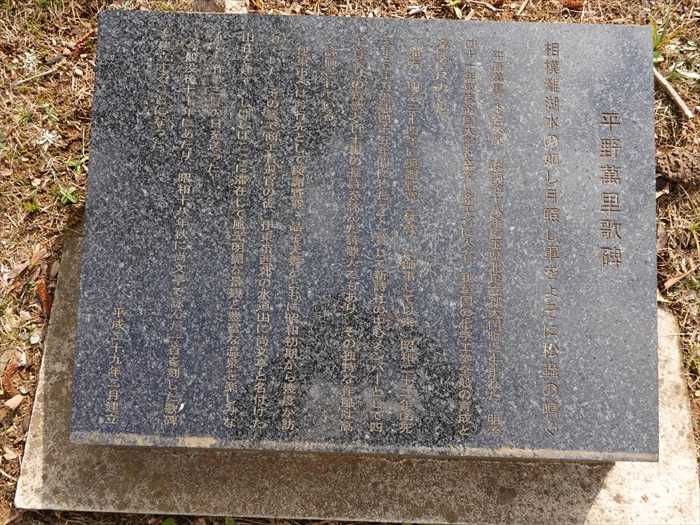

「平野萬里歌碑

相模灘 湖水の如し 月照らし 軍をよそに 松蟲の鳴く 」。

「平野萬里(本名久保)は明治十八年埼玉県北足立郡大門町に生まれた。

四十一年東京帝国大学を卒業し商工省に入省、我が国の化学工業全般の育成と発展に尽力した。

他方、明治三十四年に與謝野寛(鉄幹)に師事して以来、昭和二十ニ年に死去するまでの

約四十五年間にわたって一貫して新詩社の中心メンバーとして四千首余りの短歌と百十篇の

長詩を詠んだ詩歌人でもあり、その独特な作風は高く評価されている。

伊東市へは吟行先として與謝野寛・晶子夫妻とともに昭和初期から幾度か訪れていた。その縁で

商工省退官の後、伊東市西郊の水道山に尚文亭と名付けた山荘を建て、しばしばここに滞在して

風光明媚な景観と豊富な温泉を楽しみながら、作家三昧の日を送った。

今般没後七十年にあたり、昭和十八年秋に尚文亭で詠んだ一首を刻した歌碑を建立することに

なった。」

更に石段を上り高みに進む。

宇佐美方面の海が見えた。

桜に近寄って。

再び伊東市役所の庁舎を見る。

太くなった松が2本あったが、どちらが三代目の松であっただろうか。

それともこの松が「物見の松」の三代目?

再び「伊東祐親」の顔をズームして。

「伊東祐親像」と「伊東市役所」。

最後に「伊東市役所」の全景を再び西側から。

「柴舟歌碑道」碑。

「伊東祐親像」のあった「物見塚公園」の散策を終え、伊東市内を後にして帰路に。

途中、熱海市の奥の山中にある「頼朝の一杯水」を訪ねた。

国道135号をひたすら北上し、「上多賀」交差点を左折して県道105号線に入る。

更に「頼朝ライン」を利用して「頼朝の一杯水」に到着。

道沿いにあった小さな駐車場に車を駐め散策に向かう。

入口の桜が開花して迎えてくれた。

「頼朝公一杯水」案内板。

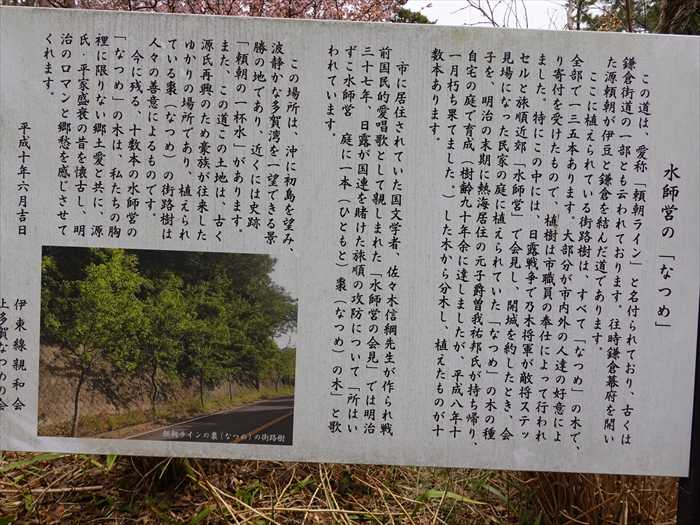

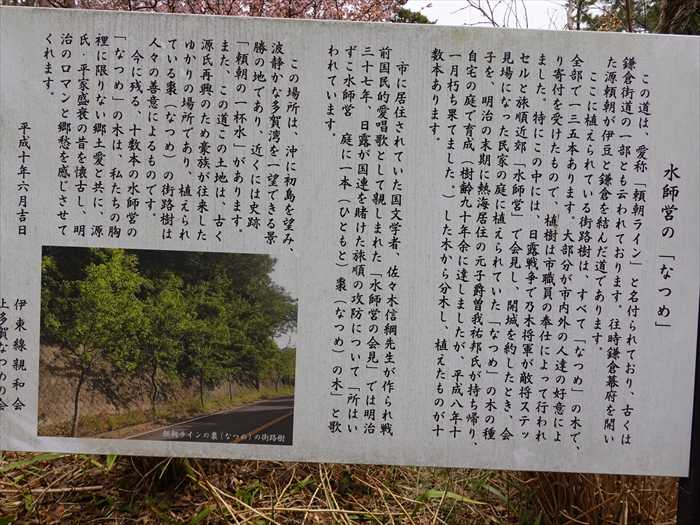

「水師営の「なつめ」

この道は、愛称「頼朝ライン」と名付けられており、古くは鎌倉街道の一部とも云われて

おります。往時鎌倉幕府を開いた源頼朝が伊豆と鎌倉を結んだ道であります。

ここに植えられている街路樹は、すべて「なつめ」の木で全部で135本あります。

大部分市内外の人達の好意により寄付を受けたもので、植木は市職員の奉仕によるもので

あります。特にこの中には、日露戦争で乃木将軍が敵将ステッセルと旅順近郊の一寒村

「 水師営 」👈リンクで会見し、開城を約したとき、その場所の民屋に植えられていた

「なつめ」の木の種子を明治の末期、熱海在住の元子爵曽我祐邦氏が持ち帰り自宅の庭にて

育成しましたが、(樹齢九十有余に達しましたが平成8年11月朽果てました。)これを分木し、

植えたものが十数本あります。

市に居住されていた国文学者・佐々木信綱先生が作られ戦前国民的な愛唱歌として親しまれた

「水師営の会見」では明治三十七年、日露が国運?を賭けた旅順の攻防について

「所はいずこ水師営 庭に一本(ひともと)棗(なつめ)の木」と歌われています。

この場所は、沖に初島を望み、波静かな多賀湾を一望できる景勝地であり、近くには史跡

「頼朝の一杯水」があります。また、この道、この土地は、古く源氏再興のため豪族が往来した

ゆかりの場所であり、植えられている棗の街路樹は人々の善意によるものです。今に残る、

十数本の水師営の「なつめ」の木は、私たちの胸裡に限りない郷土愛と共に源氏・平家盛衰の昔を

懐古し、明治のロマンと郷愁を感じさせてくれます。

平成十年六月吉日 伊東線親和会 上多賀なつめの会」

「頼朝一杯水苑地」案内図。

そして数分歩くと「頼朝の一杯水」に到着。

「頼朝の一杯水」案内板。

「峠地蔵尊由来

此地蔵尊は元禄六年歴雨凉二十四日今より約ニ七〇年前駿河国富士郡比奈村の住人鉄意道心なる

者 其昔頼朝と伊東祐親の娘八重姫との間に生れし千鶴丸の不遇の死を憐みて頼朝に因縁深き此地・

地蔵尊を安置し其の霊を慰めたり 為に往時の村人はもとより遠近の美男美女の参詣する者

多かりしが海岸道路開通により宝泉寺に移せしが宝泉寺役員及有志の意志により昭和三十五年

十二月二十四日旧地に仮遷座し其の後浄財を募り昭和三十六年四月二十四日堂宇を建設し正式に

遷座を行ふ」

ここが「頼朝の一杯水」。

水溜り場に屋根がついているほか、お地蔵さんの社があった。

水溜り場の奥からは綺麗な湧き水が流れ落ちていた。

「頼朝の一杯水」のほとりにある「子育て延命地蔵尊」

地蔵尊は、鎌倉幕府が開かれた約500年後の1693年、仏教修行僧の鉄意道心によって創建された。

上多賀の宝泉寺に道心が留まった際、村人からこの悲話を聞き、「頼朝の一杯水」のほとりに

小さな祠(ほこら)を建て、自ら彫った地蔵の石像を安置し、供養したという。

よく見ると近くに水道の蛇口が。

水溜り場の奥から綺麗な湧き水が流れ落ちていたがこれも水道水なのであろうか?

遠く、真鶴半島の姿も確認できた。

そして帰りは別ルートで駐車場まで戻ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

伊東市役所に隣接し、伊東市街地から初島まで望めることのできる小高い丘の上の公園。

櫓を組んで敵情の見張りをしたと伝える「物見の松」や「伊東祐親像」、「尾上柴舟の歌碑」

などがあった。

静岡県伊東市大原2丁目80−1。

馬上の「伊東祐親像」。

「伊東祐親」は、藤原南家の流れを汲む武将で、伊豆国田方郡伊東荘を本拠としていた。

1160年(永暦元年)、前年末の平治の乱に敗れた源頼朝が伊豆国流罪となるとその監視役を

務める(参考: 蛭ヶ小島 )👈リンク。

1180年(治承4年)、頼朝が挙兵すると、大庭景親らとともに平家方に付き、石橋山で頼朝を

敗走させるが、富士川の戦いで捕らえられ、三浦義澄に預けられた。

1160年(永暦元年)、前年末の平治の乱に敗れた源頼朝が伊豆国流罪となるとその監視役を

務める(参考: 蛭ヶ小島 )👈リンク。

1180年(治承4年)、頼朝が挙兵すると、大庭景親らとともに平家方に付き、石橋山で頼朝を

敗走させるが、富士川の戦いで捕らえられ、三浦義澄に預けられた。

※三浦義澄は伊東祐親の娘を妻としていた。

※北条時政も祐親の娘を妻とし、政子・宗時・義時の母は祐親の娘とも・・・

~政子と義時は曽我兄弟といとこ~

「物見塚公園 伝伊東家館跡と物見の松」碑

「物見塚公園

伝伊東家館跡と物見の松

工藤氏に始まるといわれます。曽我兄弟の祖父伊東祐親の二代前、伊東家次が初代と考えられて

います。伊東家は、以後鎌倉時代をへて戦国時代末期まで、長い間この地とかかわりがあった

ので、伊東家館跡の伝承地は幾つかあります。

この高台の一角にある物見塚に、物見の松と伝承される老松があり、この場所は伊東家館跡と

伝承されてきました。現在は物見塚公園となり、馬上姿の伊東祐親像が置かれています。

永くその姿を誇って来た物見の松は、昭和57年に枯死し、現在はその塚の上に小さな三代目の

松が植えられています。

この高台のふもとにあたる仏光寺も、鎌倉時代の伊東の地頭であった伊東八郎左衛門尉の

屋敷跡と伝承されています。」

東側にあったのが「伊東市役所」。

外観の奇抜さや自由度という点で飛び抜けている感があった。

Google Mapで上空から見ると、全体の形としては鋭角のハの字型に置かれた二つの弓型の建物と

その二つを繋ぐ中央のアトリウム的な部分という構成。

西側の広場から。中央に彫刻のモニュメントが。

中央が市民ロビー入口部は周囲の景色がガラス?に映り込んで。これも設計内か。

落成したのはなんと1995年。建物の前に立った時にはとても27年前の物とは思えなかった

西側広場

重岡建治の彫刻「大池より生ずる」。

近づいて。

西側広場

津田裕子(女子美術大学名誉教授) 模刻 「風の通る道」と。

模刻とあるが、Originalはどなたの作品?

西側広場

彫刻 「ドリーマー」 中岡慎太郎。

「松尾芭蕉 句碑

けふばかり 人もとしよれ 初しぐれ」

揮毫した五世雪中庵對山(1787~1843)は江戸時代後期の江戸の俳人。以前は伊東市内の

別の場所にあったが、旅館を取り壊す際に伊東市役所内の物見塚公園に移転。さらに以前を

さかのぼると、中伊豆(伊豆市)より移入したものという。

「伊東祐親像」を裏側から。

「伊東祐親公」。

「壽永元年(1182年)武将伊東祐親が自ら壮絶な死の道をあゆんでより、すでに800年の歳月が

きざまれた。源平両氏交替期の大きなうねりのなかで、その行く手を冷静に見きわめながらも

譜代の臣として、斜陽の平氏への忠節に、ひとすじ、武将の信と意地をつらぬきとおした

生涯であった。

後の世、この地に生をうけた一歌人が、次のようにうたった。

まぼろしの 雄叫びきこゆ 滅ぶると 知りつつ武将の ちから竭しき(つくしき)

ゆたかな歴史の息づくわたしたちの町・伊東には、その昔、領主として地域の繁栄に重要な

役わりをはたした伊東氏をめぐる史蹟がかず多くつたえられている。」

「尾上柴舟(さいしゅう)の歌碑」。

「尾上柴舟歌碑

つけすてし 野火のけぶりの あかあかと みえゆくころぞ 山はかなしき 八郎

明治から昭和にかけて活躍した歌人で、若山牧水など多くの歌人を育てました。

草仮名の名手としても知られる柴舟自筆の美しいかな字で書かれたこの歌は、連作「天城野火」の

中の一首として伊東で詠まれたもので、大正二年の歌集「日記の端より』の巻頭を飾る柴舟の

代表作で、八郎は柴舟の本名。

昭和初期に伊東(岡・広野)に別荘を構えて晩年の多くをここで暮らしました。

この碑は、昭和六年に柴舟会によってこの丘に建立されました。」

中の一首として伊東で詠まれたもので、大正二年の歌集「日記の端より』の巻頭を飾る柴舟の

代表作で、八郎は柴舟の本名。

昭和初期に伊東(岡・広野)に別荘を構えて晩年の多くをここで暮らしました。

この碑は、昭和六年に柴舟会によってこの丘に建立されました。」

「物見塚公園」の桜を見る。

「平野萬里歌碑

相模灘 湖水の如し 月照らし 軍をよそに 松蟲の鳴く 」。

「平野萬里(本名久保)は明治十八年埼玉県北足立郡大門町に生まれた。

四十一年東京帝国大学を卒業し商工省に入省、我が国の化学工業全般の育成と発展に尽力した。

他方、明治三十四年に與謝野寛(鉄幹)に師事して以来、昭和二十ニ年に死去するまでの

約四十五年間にわたって一貫して新詩社の中心メンバーとして四千首余りの短歌と百十篇の

長詩を詠んだ詩歌人でもあり、その独特な作風は高く評価されている。

伊東市へは吟行先として與謝野寛・晶子夫妻とともに昭和初期から幾度か訪れていた。その縁で

商工省退官の後、伊東市西郊の水道山に尚文亭と名付けた山荘を建て、しばしばここに滞在して

風光明媚な景観と豊富な温泉を楽しみながら、作家三昧の日を送った。

今般没後七十年にあたり、昭和十八年秋に尚文亭で詠んだ一首を刻した歌碑を建立することに

なった。」

更に石段を上り高みに進む。

宇佐美方面の海が見えた。

桜に近寄って。

再び伊東市役所の庁舎を見る。

太くなった松が2本あったが、どちらが三代目の松であっただろうか。

それともこの松が「物見の松」の三代目?

再び「伊東祐親」の顔をズームして。

「伊東祐親像」と「伊東市役所」。

最後に「伊東市役所」の全景を再び西側から。

「柴舟歌碑道」碑。

「伊東祐親像」のあった「物見塚公園」の散策を終え、伊東市内を後にして帰路に。

途中、熱海市の奥の山中にある「頼朝の一杯水」を訪ねた。

国道135号をひたすら北上し、「上多賀」交差点を左折して県道105号線に入る。

更に「頼朝ライン」を利用して「頼朝の一杯水」に到着。

道沿いにあった小さな駐車場に車を駐め散策に向かう。

入口の桜が開花して迎えてくれた。

「頼朝公一杯水」案内板。

「水師営の「なつめ」

この道は、愛称「頼朝ライン」と名付けられており、古くは鎌倉街道の一部とも云われて

おります。往時鎌倉幕府を開いた源頼朝が伊豆と鎌倉を結んだ道であります。

ここに植えられている街路樹は、すべて「なつめ」の木で全部で135本あります。

大部分市内外の人達の好意により寄付を受けたもので、植木は市職員の奉仕によるもので

あります。特にこの中には、日露戦争で乃木将軍が敵将ステッセルと旅順近郊の一寒村

「 水師営 」👈リンクで会見し、開城を約したとき、その場所の民屋に植えられていた

「なつめ」の木の種子を明治の末期、熱海在住の元子爵曽我祐邦氏が持ち帰り自宅の庭にて

育成しましたが、(樹齢九十有余に達しましたが平成8年11月朽果てました。)これを分木し、

植えたものが十数本あります。

市に居住されていた国文学者・佐々木信綱先生が作られ戦前国民的な愛唱歌として親しまれた

「水師営の会見」では明治三十七年、日露が国運?を賭けた旅順の攻防について

「所はいずこ水師営 庭に一本(ひともと)棗(なつめ)の木」と歌われています。

この場所は、沖に初島を望み、波静かな多賀湾を一望できる景勝地であり、近くには史跡

「頼朝の一杯水」があります。また、この道、この土地は、古く源氏再興のため豪族が往来した

ゆかりの場所であり、植えられている棗の街路樹は人々の善意によるものです。今に残る、

十数本の水師営の「なつめ」の木は、私たちの胸裡に限りない郷土愛と共に源氏・平家盛衰の昔を

懐古し、明治のロマンと郷愁を感じさせてくれます。

平成十年六月吉日 伊東線親和会 上多賀なつめの会」

「頼朝一杯水苑地」案内図。

そして数分歩くと「頼朝の一杯水」に到着。

「頼朝の一杯水」案内板。

「峠地蔵尊由来

此地蔵尊は元禄六年歴雨凉二十四日今より約ニ七〇年前駿河国富士郡比奈村の住人鉄意道心なる

者 其昔頼朝と伊東祐親の娘八重姫との間に生れし千鶴丸の不遇の死を憐みて頼朝に因縁深き此地・

地蔵尊を安置し其の霊を慰めたり 為に往時の村人はもとより遠近の美男美女の参詣する者

多かりしが海岸道路開通により宝泉寺に移せしが宝泉寺役員及有志の意志により昭和三十五年

十二月二十四日旧地に仮遷座し其の後浄財を募り昭和三十六年四月二十四日堂宇を建設し正式に

遷座を行ふ」

ここが「頼朝の一杯水」。

水溜り場に屋根がついているほか、お地蔵さんの社があった。

水溜り場の奥からは綺麗な湧き水が流れ落ちていた。

「頼朝の一杯水」のほとりにある「子育て延命地蔵尊」

地蔵尊は、鎌倉幕府が開かれた約500年後の1693年、仏教修行僧の鉄意道心によって創建された。

上多賀の宝泉寺に道心が留まった際、村人からこの悲話を聞き、「頼朝の一杯水」のほとりに

小さな祠(ほこら)を建て、自ら彫った地蔵の石像を安置し、供養したという。

よく見ると近くに水道の蛇口が。

水溜り場の奥から綺麗な湧き水が流れ落ちていたがこれも水道水なのであろうか?

遠く、真鶴半島の姿も確認できた。

そして帰りは別ルートで駐車場まで戻ったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.