PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「福泉寺」を後にして、「JR湯河原駅」へ。

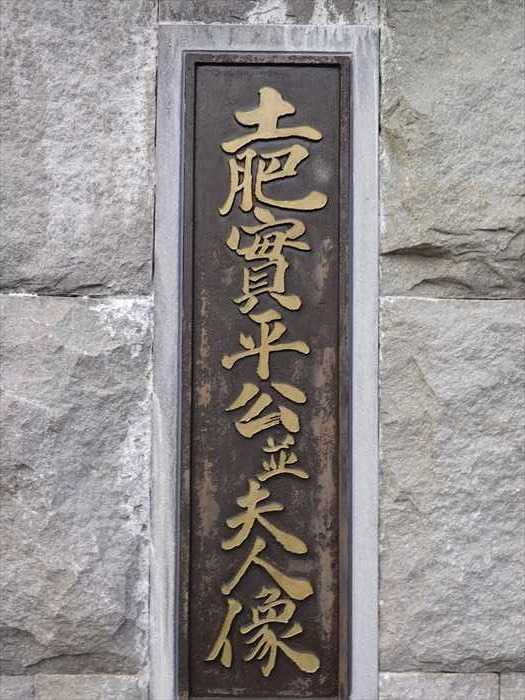

駅前ロータリーに車を一時停車させ駅前の「土肥實平(どいさねひら)公並夫人像」を撮影。

駅前ロータリーに車を一時停車させ駅前の「土肥實平(どいさねひら)公並夫人像」を撮影。

JR湯河原駅のシンボル的存在である「土肥実平公並夫人像」。

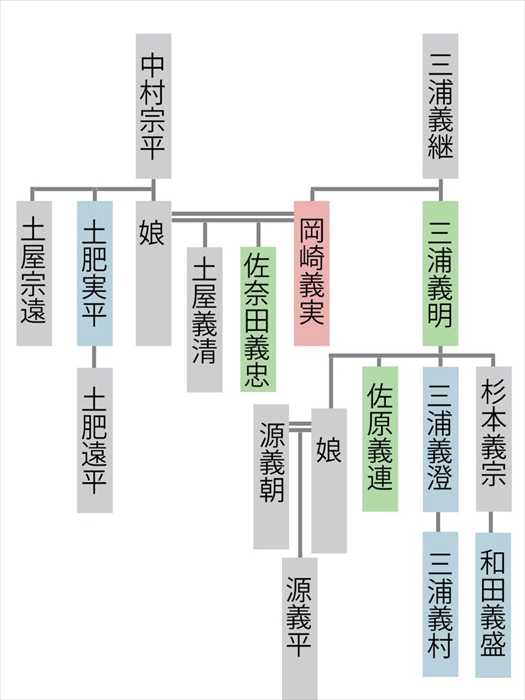

土肥実平は、相模国足下(あしのしも)郡土肥郷(現在の神奈川県湯河原、真鶴町)の豪族で、

土肥次郎とよばれ、平安末から鎌倉初期に活躍した武将。 1180年(治承4年)、源頼朝が

伊豆で挙兵すると嫡男の遠平とともに中村一族を率いて参画した。

以後、富士川の戦い、常陸国の志田義広討伐、宇治川の戦、源義仲討伐などに従軍し、

1184年(寿永3年)2月の一ノ谷の戦いでは源義経の軍に属して戦い、三草山の戦い後、

吉備三国(備前、備中、備後)の守護職に任ぜられた。

戦国に活躍した武家・小早川氏の祖とされている。

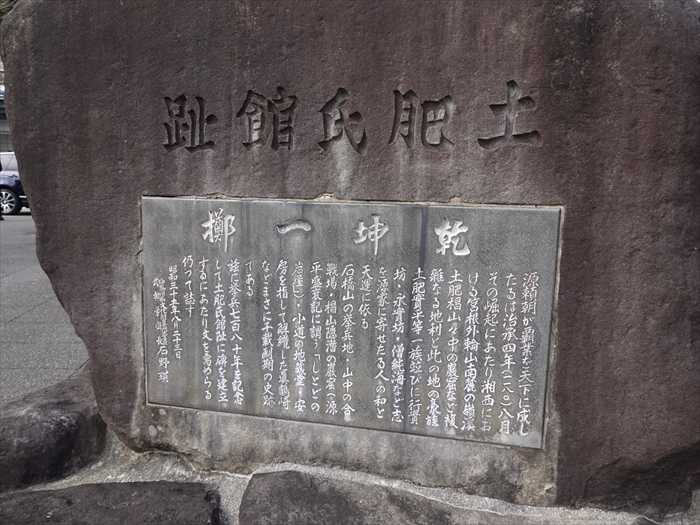

「土肥実平公並夫人像」の前には「土肥氏館趾」碑があった。

「乾坤一擲(けんこんいってき)」の文字が。

土肥氏館は相模湾に面した海岸段丘先端(比高10ー15 m)に築かれた平城

(崖縁城? )。館祉はここ現在のJR湯河原駅周辺に想定されているが、規模・構造ともに不明。

築城時期は不明。館主は鎌倉御家人土肥次郎実平と伝えられる。土肥氏は桓武平氏良文の裔、

相模武士団「中村党」中村荘司宗平の次男実平が「土肥郷」に入封して土肥氏館を築き、

土肥氏を称したとされる。治承4 (1180 )年、源頼朝が挙兵すると土肥実平は「中村党」を

土肥氏を称したとされる。治承4 (1180 )年、源頼朝が挙兵すると土肥実平は「中村党」を

率いて「石橋山の戦」に参陣したが、戦は頼朝方の敗戦で終結し、このため実平は領内の

「しとどの窟」に頼朝とともに身を隠したと。そして平家滅亡後、実平は備前、備中、備後国の

惣追捕使(守護職)に任せられている。しかし建暦3 (1215 )年に勃発した「和田義盛の乱」で

実平の嫡孫左衛門尉維平が義盛方に加担したため土肥氏は衰退した。なお実平の嫡子

筑後守遠平は乱前後に所領の安芸国「沼田荘」に下向し、この頃土肥氏館は破却されたものと

「しとどの窟」に頼朝とともに身を隠したと。そして平家滅亡後、実平は備前、備中、備後国の

惣追捕使(守護職)に任せられている。しかし建暦3 (1215 )年に勃発した「和田義盛の乱」で

実平の嫡孫左衛門尉維平が義盛方に加担したため土肥氏は衰退した。なお実平の嫡子

筑後守遠平は乱前後に所領の安芸国「沼田荘」に下向し、この頃土肥氏館は破却されたものと

思われる と。

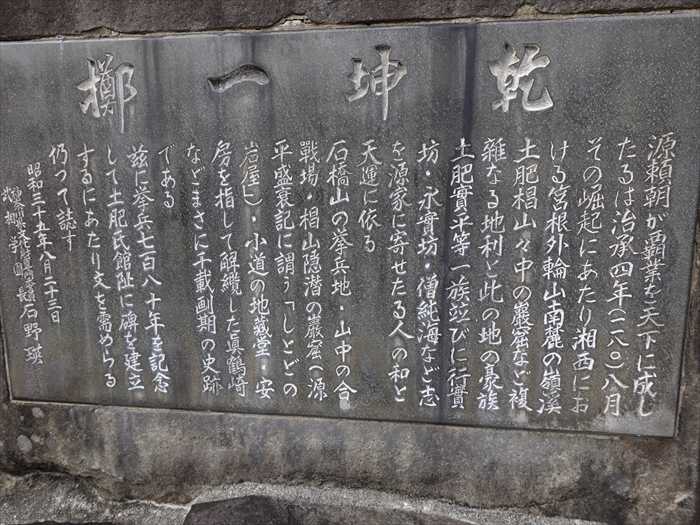

「乾坤一擲

源頼朝が覇業を天下に成したるは治承4年(1180)八月その崛起にあたり湘西における

源頼朝が覇業を天下に成したるは治承4年(1180)八月その崛起にあたり湘西における

筥根外輪山南麓の嶺渓土肥椙山々中の巌窟など複離なる地利と此の地の豪族土肥實平等一族

竝びに行實坊・永實坊・僧純海など志を源家に寄せたる人の和と天運に依る

石橋山の挙兵地・山中の合戦場・椙山隠潜の巌窟(源平盛衰記に謂う「しとどの岩屋」)・

小道の地蔵堂・安房を指して解纜した真鶴崎などまさに千載画期の史跡である

茲に挙兵七百八十年を記念して 土肥氏館阯に碑を建立するにあたり文を需めらる仍って誌す。」

乾坤一擲(けんこんいってき)とは、のるかそるかの大勝負をすること。

石橋山の挙兵地・山中の合戦場・椙山隠潜の巌窟(源平盛衰記に謂う「しとどの岩屋」)・

小道の地蔵堂・安房を指して解纜した真鶴崎などまさに千載画期の史跡である

茲に挙兵七百八十年を記念して 土肥氏館阯に碑を建立するにあたり文を需めらる仍って誌す。」

乾坤一擲(けんこんいってき)とは、のるかそるかの大勝負をすること。

様々な角度から。

見つめ合う姿であると。

「土肥實平公並夫人像」。

土肥実平は源頼朝挙兵に参じ、共に石橋山で戦った。源義経や梶原景時を頼朝に取りなした。

土肥実平の妻は、湯河原「しとどの窟」に隠れる頼朝に食糧を運び、その時に「きび餅」も

差し入れたと伝わる。

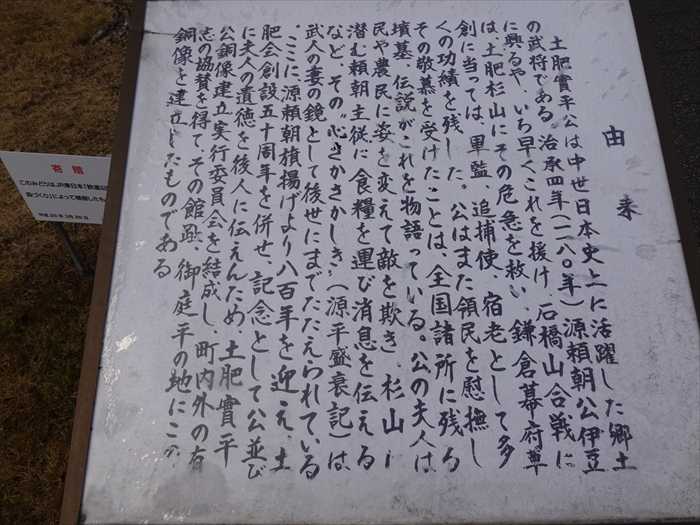

「由来

土肥實平公は中世日本史上に活躍した郷土の武将である。治承4年(1180)源頼朝公伊豆に

興るや、いち早くこれを援け、石橋山合戦には、土肥杉山にその危急を救い、鎌倉幕府草創に

当っては、軍艦、追捕使、宿老として多くの功績を残した。

公はまた領民を慰撫し、その敬慕を受けたことは、全国諸所に残る墳墓、伝説がこれを

物語っている。公の夫人は民や農民に姿を変えて敵を欺き、杉山に潜む頼朝主従に食糧を運び、

消息を伝えるなど、その"心さかさかしき"(源平盛衰記)は武人の妻の鏡として後世にまで

たたえられている。ここに、源頼朝旗揚げより800年を迎え、土肥会創設50周年を併せ、

記念として公並びに夫人の遺徳を後人に伝えんため、土肥實平公銅像建立実行委員会を結成し、

町内外の有志の協賛を得て、その館跡、御庭平の地にこの銅像を建立したものである。」

土肥 実平は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。桓武平氏良文流中村宗平の次男。

相模土肥氏の祖であり、小早川氏の祖とされる。

相模土肥氏の祖であり、小早川氏の祖とされる。

相模国の有力豪族中村氏の一族で、足下郡(現在の神奈川県足柄下郡湯河原町および真鶴町)

土肥郷を本拠とし早川庄預所を務め、父や弟の土屋宗遠と共に相模国南西部において「中村党」と

称される有力な武士団を形成していた。

現在のJR東海道本線湯河原駅から城願寺の辺りが居館であったと言われている。

土肥郷を本拠とし早川庄預所を務め、父や弟の土屋宗遠と共に相模国南西部において「中村党」と

称される有力な武士団を形成していた。

現在のJR東海道本線湯河原駅から城願寺の辺りが居館であったと言われている。

源・源経の平家追討阜出陣の図に描かれた土肥実平/国立国会図書館蔵

中央に「土肥二郎実平」の姿が。

【https://bushoojapan.com/jphistory/middle/2022/01/30/165607】より

相模の豪族「土肥実平」を演じているのは「阿南健治」さん。

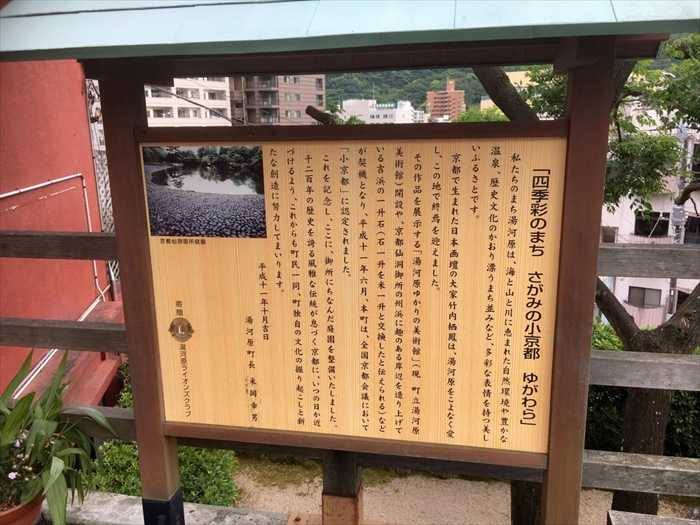

『四季彩のまち さがみの小京都 ゆがわら』案内板。

「私たちのまち湯河原は、海と山と川に恵まれた自然環境や豊かな温泉、歴史文化の香り漂う

まち並みなど、多彩な表情を持つ美しいふるさとです。

京都で生まれた日本画壇の大家竹内栖鳳は、湯河原をこよなく愛し、この地で終焉を迎えました。

その作品を展示する、「湯河原ゆかりの美術館」(現町立湯河原美術館)開設や、京都仙洞御所の

州浜に趣のある岸辺を造り上げている吉浜の一升石(石一升を米一升と交換したと伝えられる)

などが契機となり、平成十一年六月、本町は、全国京都会議において「小京都」に

認定されました。これを記念し、ここに、御所にちなんだ庭園を整備いたしました。

千二百年の歴史を誇る風雅な伝統が息づく京都に、いつの日か近づけるよう、これからも町民一同

町独自の文化の掘り起こしと新たな創造に努力してまいります。」

JR湯河原駅を見る。

駅前広場は 新国立競技場も手がけた隈研吾建築都市設計事務所の設計、

デザインによる「木のぬくもりと湯けむりを感じるあたたかな広場」を企図したと。

駅前広場整備工事完成式・完成イベントを2017年10月1日に開催したのだと。

ズームして。

駅前の道路沿いにあったのが「一升石(いっしようせき)

文化十四年(一八一七年)、京都仙洞御所において、光格上皇が院政を開かれた際、御所の庭に

州浜を作るため、京都所司代の要職にあった小田原藩主、大久保忠真公が、本町吉浜(当時古濱村)

の海岸から、三寸から四寸の長楕円形の石を米一升与えて集め、真綿に包んでニ千俵を海路京都

まで運び、献上されたと伝えられるところから、一升石の名ついたとされています。

四季彩のまち さがみの小京都ゆがわら」

州浜を作るため、京都所司代の要職にあった小田原藩主、大久保忠真公が、本町吉浜(当時古濱村)

の海岸から、三寸から四寸の長楕円形の石を米一升与えて集め、真綿に包んでニ千俵を海路京都

まで運び、献上されたと伝えられるところから、一升石の名ついたとされています。

四季彩のまち さがみの小京都ゆがわら」

一段下にあった「一升石」のモニュメント。

再び「JR湯河原駅」のふんだんに木材を使った駅前広場の建物を正面から。

「湯河原の文化の中心に温泉がある」とし、「手湯」も設置されていた。

改札入口。

約1時間30分、普通電車で 約1時間45分の駅。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.