PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

JR湯河原駅前にあった「土肥實平公並婦人像」を後にして、この日の最後に向かったのが

「城願寺」。

神奈川県足柄下郡湯河原町城堀252。

駐車場に車を駐め「城願寺」の裏口から境内に入る。

「 鎌倉幕府草創の功臣 東国武士の鑑 土肥次郎実平一族 菩提寺 萬年山 城願寺 」碑。

「城願寺

城願寺は鎌倉幕府創設の源頼朝を助けた土肥次郎実平等一族の菩提寺 です。

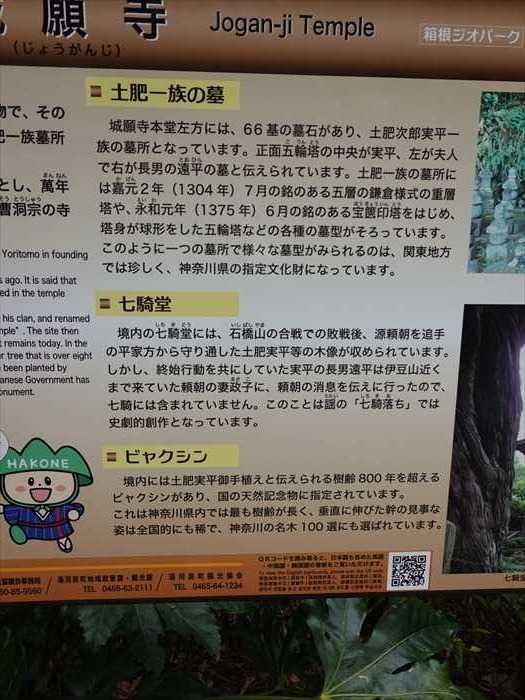

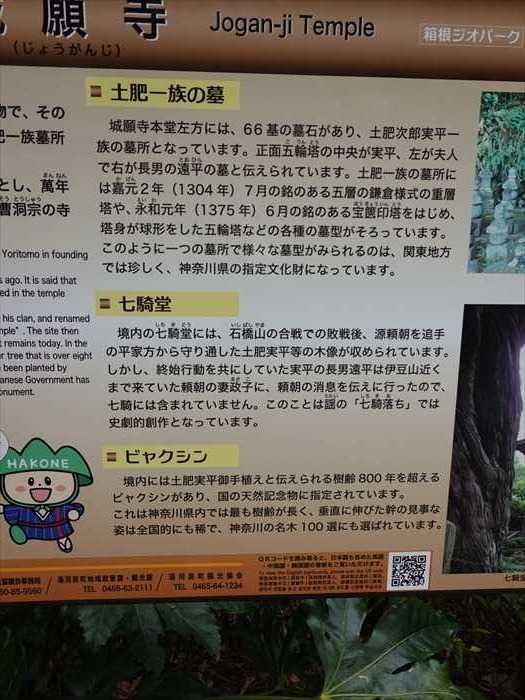

「■土肥一族の墓

城願寺本堂左方には、66基の墓石があり、土肥次郎実平ー族の墓所となっています。正面五輪塔の

中央が実平、左が夫人で右が長男の遠平の墓と伝えられています。土肥一族の墓所には嘉元2年

はじめ、塔身が球形をした五輪塔などの各種の墓型がそろっています。

「水子地蔵尊」とその手前に「常香炉」。

「水子地蔵尊」をズームして。

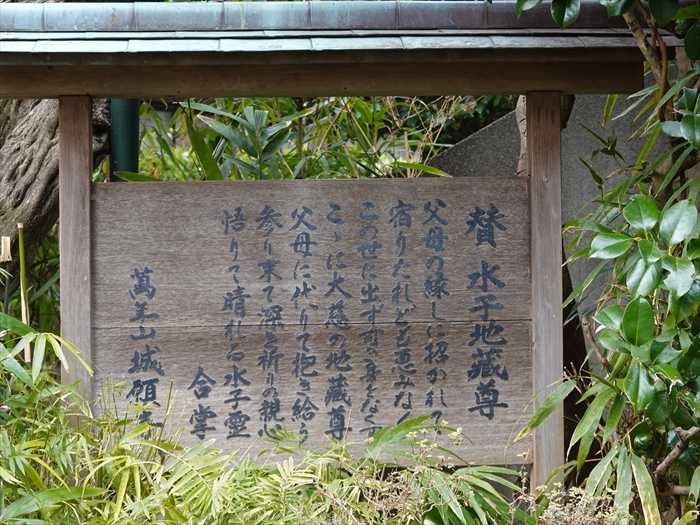

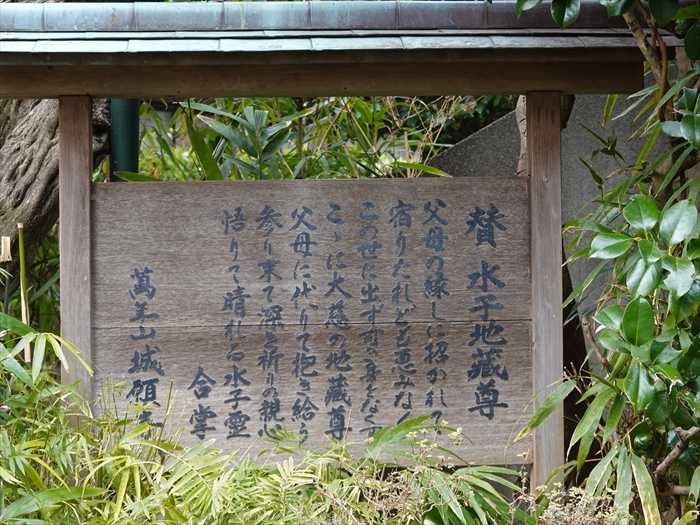

「賛 水子地蔵尊

父母の縁しに招かれて 宿りたれども恵みなく この世に出ず可き身をなくす ここに大慈の地蔵像

父母に代りて抱き給う 参り来て深き祈りの親心 悟りて晴れる水子霊 合掌」

「七騎堂(しちきどう)

扁額「七騎堂」。

「国指定天然記念物 城願寺のビャクシン(柏槙)」碑。

近づいて。

そしてこちらは「縁結びの樹 なぎ(梛)の木」。

「なぎ(梛)の葉」に近寄って。

葉のカタチをみると広葉樹のような幅の広い葉を持っていますが、実は針葉樹なのです。

その葉脈は独特で、主脈が無く、縦方向にのみ平行に伸びています。

この葉脈の方向に引っ張っても葉がなかなか切れないことから、縁結びの願掛け・お守りに

するようになったそうです。その昔、女性が鏡の裏側にナギの葉を入れ、夫婦の縁が切れない

ように願ったとのこと。

いわれる所以は数多くあります。

また、ナギの読みが波の穏やかな状態をさす“凪(なぎ)”に通じることから、古来より船乗りや

漁師がその葉や実を航海安全のお守りにしたそうです。

葉っぱを2枚頂きました。

実際の葉を縦に引っ張ってみましたが、すんなりと。

そして横に。なかなか、いや全く切れませんでした。

やむ無く、葉の端に傷をいれ無理やり引っ張ると何とか切れたのですが、剥がれた場所には

葉の繊維が顕に。

葉脈の方向に引っ張っても葉がなかなか切れないことから、縁結びの願掛け・お守りにすることが

理解できたのでした。

こちらが「城願寺」の「山門」であった。

山門の両脇には大きな仁王像が。

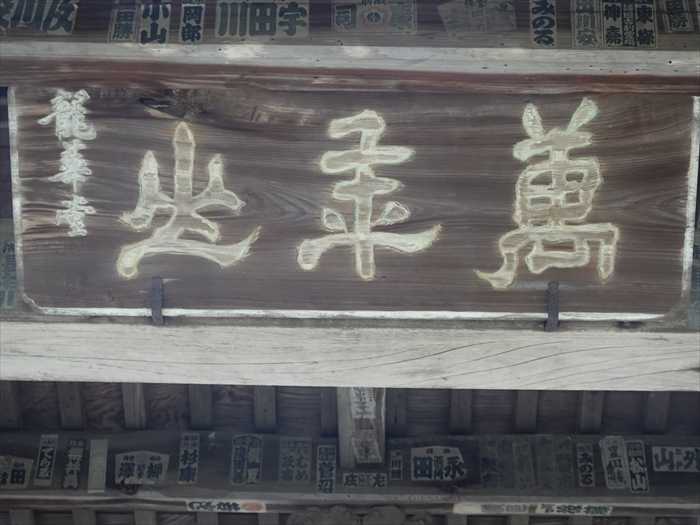

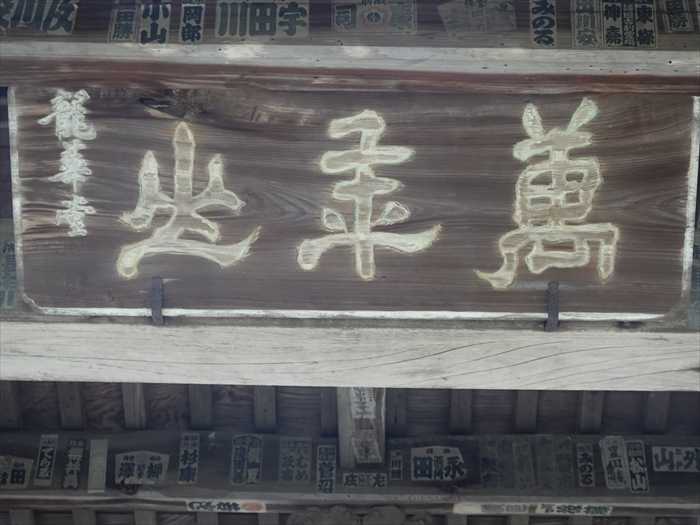

扁額は山号の「萬年山」。

仁王像(阿形像)。

仁王像(吽形像)。

「三界萬霊等」碑。

「六地蔵」。

無縁仏「供養塔」であろう。

「無縁塔」碑。

「山門」、「仁王像」を裏から。

石段の先には「萬年山」(右)、「城願寺」(左)。

その先に「国指定天然記念物 成願寺のビャクシン」。

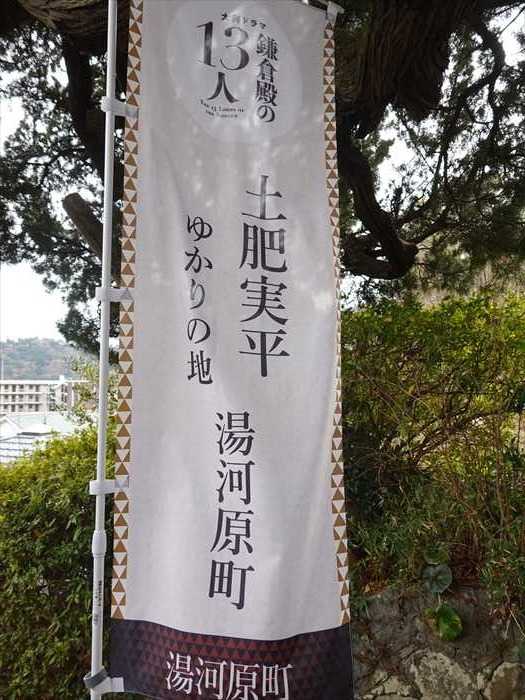

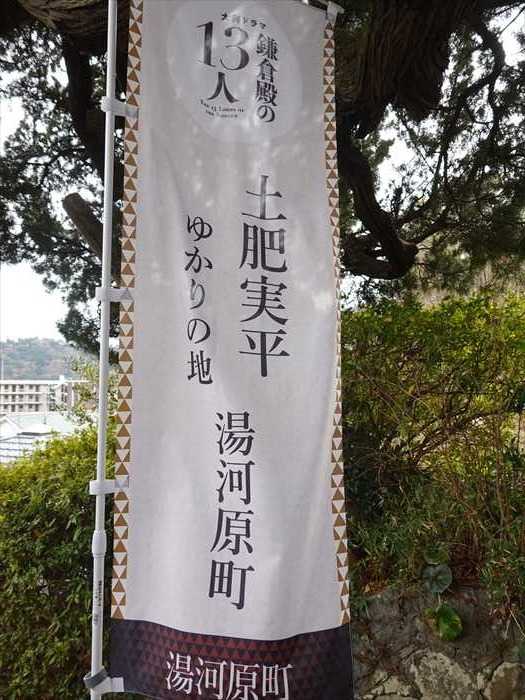

「鎌倉殿の13人 土肥実平ゆかりの地 湯河原町」幟。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「城願寺」。

神奈川県足柄下郡湯河原町城堀252。

駐車場に車を駐め「城願寺」の裏口から境内に入る。

「 鎌倉幕府草創の功臣 東国武士の鑑 土肥次郎実平一族 菩提寺 萬年山 城願寺 」碑。

「城願寺

城願寺は鎌倉幕府創設の源頼朝を助けた土肥次郎実平等一族の菩提寺 です。

背後の城山は35 ~ 30万年前に活動した箱根火山外輸山を構成する湯河原火山の噴出物で、その

溶岩を採掘した文献に残る箱根火山最古の丁場がこの付近にありました。境内にある土肥一族墓所

の墓石は、この外輪山溶岩のほか、中央火口丘溶岩も使われているようです。

800年以上前にこの地の豪族、土肥実平が荒れ果てていた密教の寺院を一族の持仏堂とし、

萬年山成願寺として再建しました。その後、室町時代初期に臨済宗として再興、更に15世紀

曹洞宗の寺院として重興開山となり、城願寺と改名し、現在にいたっています。」

萬年山成願寺として再建しました。その後、室町時代初期に臨済宗として再興、更に15世紀

曹洞宗の寺院として重興開山となり、城願寺と改名し、現在にいたっています。」

「■土肥一族の墓

城願寺本堂左方には、66基の墓石があり、土肥次郎実平ー族の墓所となっています。正面五輪塔の

中央が実平、左が夫人で右が長男の遠平の墓と伝えられています。土肥一族の墓所には嘉元2年

はじめ、塔身が球形をした五輪塔などの各種の墓型がそろっています。

このように一つの墓所で様々な墓型がみられるのは、関東地方では珍しく、神奈川県の指定文化財に

なっています。」

なっています。」

■七騎堂

境内の七騎堂には、石橋山の合戦での敗戦後、源頼朝を追手の平家方から守り通した土肥実平等の

木像が収められています。

しかし、終始行動を共にしていた実平の長男遠平は伊豆山近くまで来ていた頼朝の妻政子に、

頼朝の消息を伝えに行ったので、七騎には含まれていません。

このことは謡の「七騎落ち」では史劇的創作となっています。

木像が収められています。

しかし、終始行動を共にしていた実平の長男遠平は伊豆山近くまで来ていた頼朝の妻政子に、

頼朝の消息を伝えに行ったので、七騎には含まれていません。

このことは謡の「七騎落ち」では史劇的創作となっています。

■ビャクシン

境内には土肥実平御手植えと伝えられる樹齢800年を超えるビャクシンがあり、国の天然記念物に

指定されています。

指定されています。

これは神奈川県内では最も樹齢が長く、垂直に伸びた幹の見事な姿は全国的にも稀で、神奈川の名木

100選にも選ばれています。」

100選にも選ばれています。」

「水子地蔵尊」とその手前に「常香炉」。

「水子地蔵尊」をズームして。

「賛 水子地蔵尊

父母の縁しに招かれて 宿りたれども恵みなく この世に出ず可き身をなくす ここに大慈の地蔵像

父母に代りて抱き給う 参り来て深き祈りの親心 悟りて晴れる水子霊 合掌」

「七騎堂(しちきどう)

境内の七騎堂には、石橋山の合戦での敗戦後、源頼朝を追手の平家方から守り通した

土肥実平等の木像が収められています。

土肥実平等の木像が収められています。

しかし、終始行動を共にしていた実平の長男遠平は伊豆山近くまで来ていた頼朝の妻政子に、

頼朝の消息を伝えに行ったので、七騎には含まれていません。このことは謡の「七騎落ち」では

頼朝の消息を伝えに行ったので、七騎には含まれていません。このことは謡の「七騎落ち」では

史劇的創作となっています。

扁額「七騎堂」。

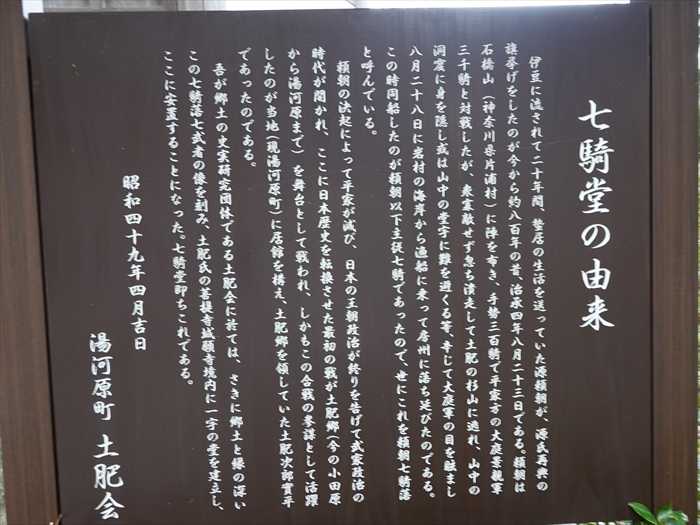

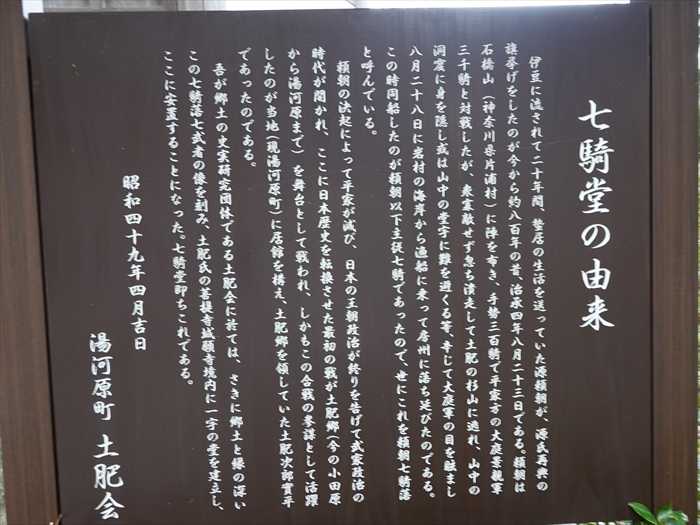

「七騎堂の由来

伊豆に流されてニ十年間、蟄居の生活を送っていた源頼朝が、源氏再興の旗拳げをしたのが

今から約八百年の昔、治承四年八月二十三日である。頼朝は石橋山(神奈川県片浦村)に陣を布き、

手勢三百騎で平家方の大場景親軍三千騎と対戦したが、衆寡敵せず忽ち潰走して土肥の杉山に

今から約八百年の昔、治承四年八月二十三日である。頼朝は石橋山(神奈川県片浦村)に陣を布き、

手勢三百騎で平家方の大場景親軍三千騎と対戦したが、衆寡敵せず忽ち潰走して土肥の杉山に

逃れ、山中の洞窟に身を隠し或いは山中の堂宇に難を避延びたのである。

この時同船したのが頼朝以下主従七騎宝であったので、世にこれを頼朝七騎落と呼んでいる。

頼朝の決起によって平家が滅び、日本の王朝政治が終りを告げて武家政治の時代が開かれ、

ここに日木歴史を転換させた最初の戦が土肥郷(今の小田原から湯河原まで)を舞台として戦われ、

ここに日木歴史を転換させた最初の戦が土肥郷(今の小田原から湯河原まで)を舞台として戦われ、

しかもこの合戦の参謀として活躍したのが当地(現湯河原町)に居館を構え、土肥郷を領していた

土肥次郎實平であったのである。

土肥次郎實平であったのである。

吾が郷土の史実研究団体である土肥会に於いては、さきに郷土と縁の深いこの七騎落七武者の

像を刻み、土肥氏の菩提寺城願寺境内に一宇の堂を建立し、ここに安置することになった。

七騎堂即ちこれである。」

像を刻み、土肥氏の菩提寺城願寺境内に一宇の堂を建立し、ここに安置することになった。

七騎堂即ちこれである。」

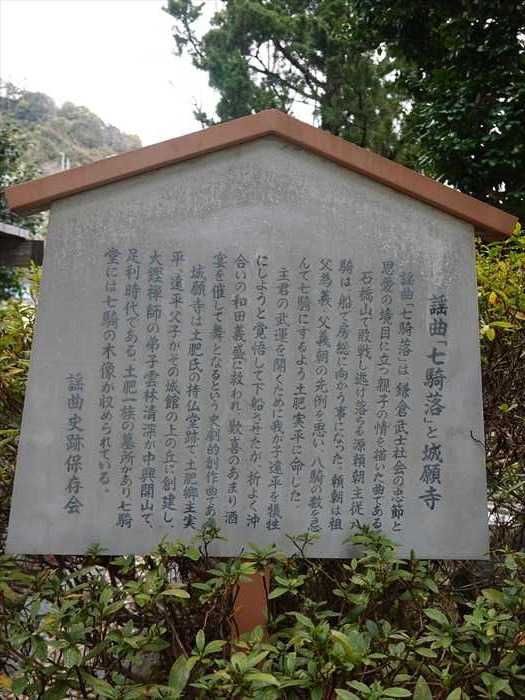

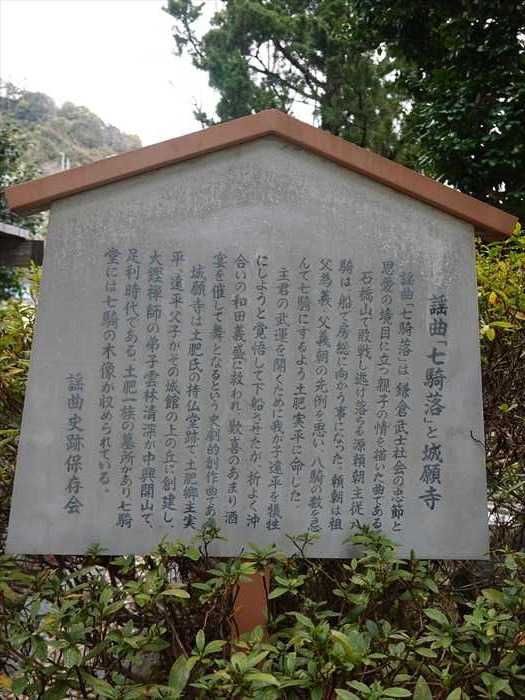

謡曲「七騎落」と城願寺

謡曲「七騎落」は、鎌倉武士社会の忠節と思愛の境目に立っ親子の情を描いた曲である。

石橋山て敗戦し逃げ落ちる源頼朝主従八騎は、船で房総に向かう事になった。頼朝は祖父

為羲・父義朝の先例を思い、八騎の数を忌んで七騎にするよう土肥実平に命じた。

主君の武運を開くために我が子遠平を犠牲にしようと覚悟して下船させたが、折よく沖合の

和田義盛に救われ、歓喜のあまり酒宴を催して舞となるという史劇的創作曲である。

城願寺は土肥氏の持仏堂跡で、土肥郷主実平、遠平父子がその城館の上の丘に創建し、

大鏗禅師の弟子雲林清深が中興開山で、足利時代である。土肥一族の墓所があり、七騎堂には

七騎の木造が収められている。」

和田義盛に救われ、歓喜のあまり酒宴を催して舞となるという史劇的創作曲である。

城願寺は土肥氏の持仏堂跡で、土肥郷主実平、遠平父子がその城館の上の丘に創建し、

大鏗禅師の弟子雲林清深が中興開山で、足利時代である。土肥一族の墓所があり、七騎堂には

七騎の木造が収められている。」

「国指定天然記念物 城願寺のビャクシン(柏槙)」碑。

近づいて。

境内には石橋山合戦に敗れた源頼朝を大庭景親の軍勢から守った土肥実平が御手植えと

伝えられる樹齢800年を超えるビャクシンがあり、国の天然記念物に指定されていた。

樹高20m、胸高周囲6mあると。

伝えられる樹齢800年を超えるビャクシンがあり、国の天然記念物に指定されていた。

樹高20m、胸高周囲6mあると。

これは神奈川県内では最も樹齢が長く、垂直に伸びた幹の見事な姿は全国的にも稀で、

神奈川の名木100選にも選ばれているのだと。

長い年月をかけて捻れて来たのであろうか?神奈川の名木100選にも選ばれているのだと。

そしてこちらは「縁結びの樹 なぎ(梛)の木」。

「なぎ(梛)の葉」に近寄って。

葉のカタチをみると広葉樹のような幅の広い葉を持っていますが、実は針葉樹なのです。

その葉脈は独特で、主脈が無く、縦方向にのみ平行に伸びています。

この葉脈の方向に引っ張っても葉がなかなか切れないことから、縁結びの願掛け・お守りに

するようになったそうです。その昔、女性が鏡の裏側にナギの葉を入れ、夫婦の縁が切れない

ように願ったとのこと。

いわれる所以は数多くあります。

また、ナギの読みが波の穏やかな状態をさす“凪(なぎ)”に通じることから、古来より船乗りや

漁師がその葉や実を航海安全のお守りにしたそうです。

葉っぱを2枚頂きました。

実際の葉を縦に引っ張ってみましたが、すんなりと。

そして横に。なかなか、いや全く切れませんでした。

やむ無く、葉の端に傷をいれ無理やり引っ張ると何とか切れたのですが、剥がれた場所には

葉の繊維が顕に。

葉脈の方向に引っ張っても葉がなかなか切れないことから、縁結びの願掛け・お守りにすることが

理解できたのでした。

こちらが「城願寺」の「山門」であった。

山門の両脇には大きな仁王像が。

扁額は山号の「萬年山」。

仁王像(阿形像)。

仁王像(吽形像)。

「三界萬霊等」碑。

「六地蔵」。

無縁仏「供養塔」であろう。

「無縁塔」碑。

「山門」、「仁王像」を裏から。

石段の先には「萬年山」(右)、「城願寺」(左)。

その先に「国指定天然記念物 成願寺のビャクシン」。

「鎌倉殿の13人 土肥実平ゆかりの地 湯河原町」幟。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.