PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

正面に「本堂」。

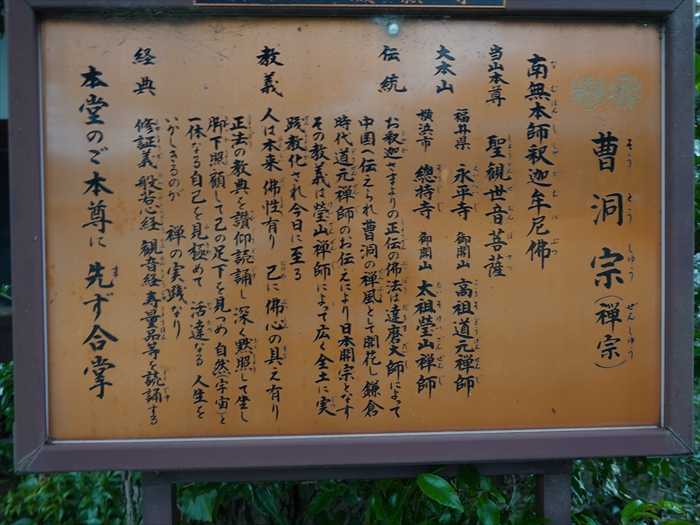

「曹洞宗(禅宗)

南無本師釈迦牟尼佛

当山本尊 聖観世音菩薩

大本山 福井県 永平寺 御開山 高祖道元禅師

横浜市 總持寺 御開山 太祖瑩山禅師

伝統 お釈迦さまよりの正伝の佛法は達磨大師によって中国へ伝えられ曹洞の禅風として開花し

鎌倉時代道元禅師のお伝えにより日本開宗となすその教義は瑩山禅師によって広く全土に

教義 人は本来佛性有り 己に佛心の具え有り 正法の経典を讃仰読 誦(どくじゅ)し深く黙照して

坐し脚下照顧(きゃっかしょうこ)して己の足下を見つめ自然(宇宙)と一体なる自己を

見極めて 活達なる 人生いかしきるのが 禅の実践なり

経典 修証義 般若心経 観音経寿量品等を読誦する

本堂のご本尊に 先ず合掌」

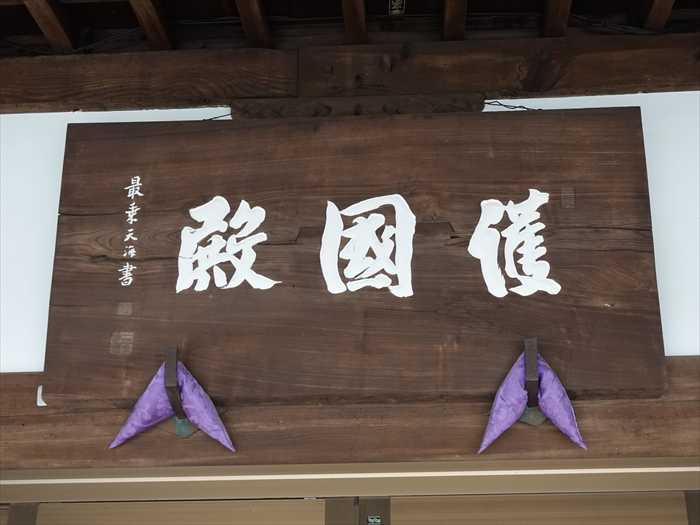

扁額「護国殿」。

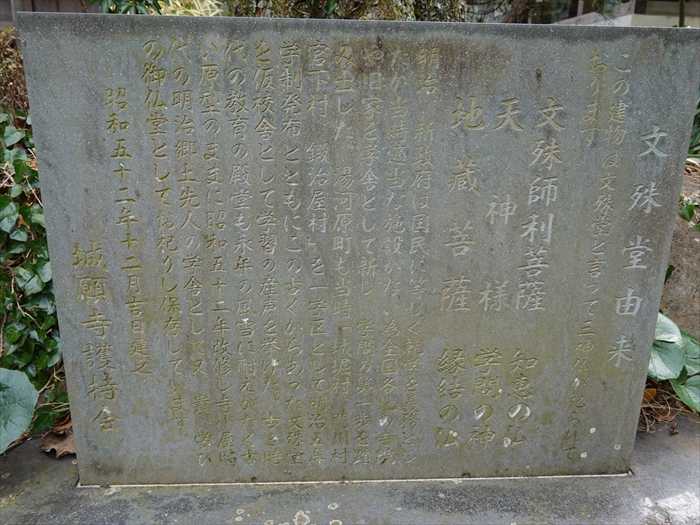

「文殊堂」。

「文殊堂由来

この建物は文殊堂と言って三神仏が祀られております。

文殊師利菩薩

天神様

明治 新政府は国民に等しく就学を義務としたが当時適当な施設がない為全国各地の寺院

や旧家を学舎として新しい学問の第一歩を踏み出した。湯河原町も当寺「城堀村 門川村 宮下村

鍛冶屋村」を一学区として明治五年学制発布とともにこの古くからあった文殊堂を仮校舎として

学習の産声を挙げた。古き時代の教育の殿堂も永年の風雪に耐えがたく古い原型ののままに昭和

五十二年改修し寺子屋時代の明治郷土先人の学舎として又 貴い学びの御仏道としてお祀りし保存

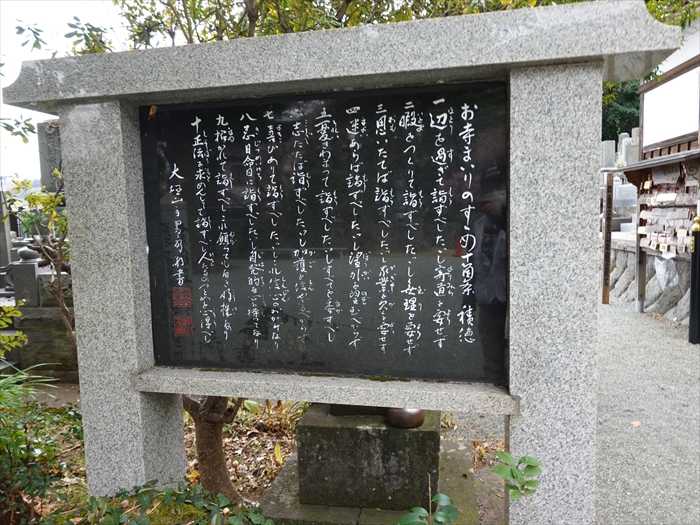

「お寺まいりのすすめ十箇条 積徳

一 辺(ほとり)を過ぎて詣ずべしたゞし寄道を要せず

ニ 暇をつくりて詣ずべしたゞし無理を要せず

三 思いたてば詣ずべしたゞし家業を欠くを要せず

四 迷いあらば詣ずべしたゞし望外を望むべからず

五 憂いきわまって詣ずべしたゞしすべてを委すべし

六 志たたば詣ずべしたゞし加護を信ぜるべからず

七 喜びありて詣ずべしたゞしこれ信心のおかげなり

八 忌日命日に詣ずべしたゞし自発的な心を持ってなり

九 招かれて詣ずべしこれ願ってもなき好様なり

十 正法を求めんとして詣ずべし人たるのつとめと心得べし」

「土肥一族の墓所」を訪ねた。

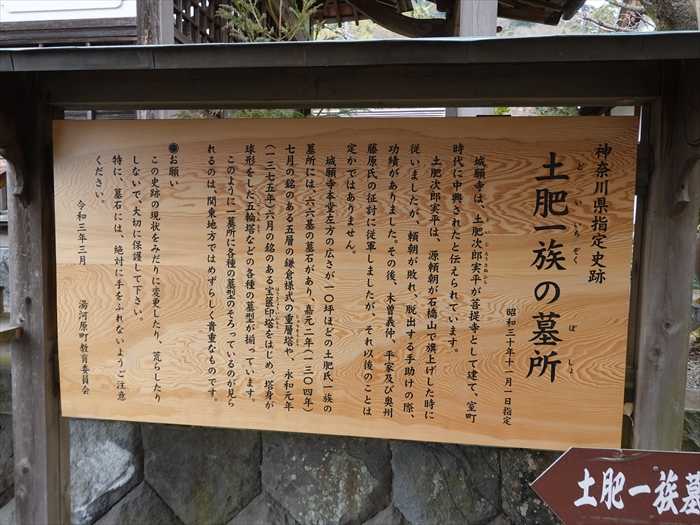

「土肥一族の墓所

城願寺は、土肥次郎実平が菩提寺として建て、室町時代に中興されたと伝えられています。

土肥次郎実平は、源頼朝が石橋山で旗上げした時に従いましたが、頼朝が敗れ、脱出する

手助けの際、功績がありました。その後、木曽義仲、平家及び奥州藤原氏の征討に従軍

しましたが、それ以後のことは定かではありません。

城願寺本堂左方の広さが10坪ほどの土肥氏一族の墓所には、66基の墓石があり、嘉元2年

(1304)7月の銘のある五層の鎌倉様式の重層塔や、永和元年(1375)6月の銘のある

宝筺印塔をはじめ、塔身が球形をした五輪塔などの各種の墓型が揃っています。

このように一墓所に各種の墓型がそろっているのが見られるのは、関東地方ではめずらしく

貴重なものです。

●お願い

この史跡の現状をみだりに変更したり、荒らしたりしないで、大切に保護して下さい。

特に墓石には、絶対に手をふれないようご注意ください。」

66基の墓石があると。

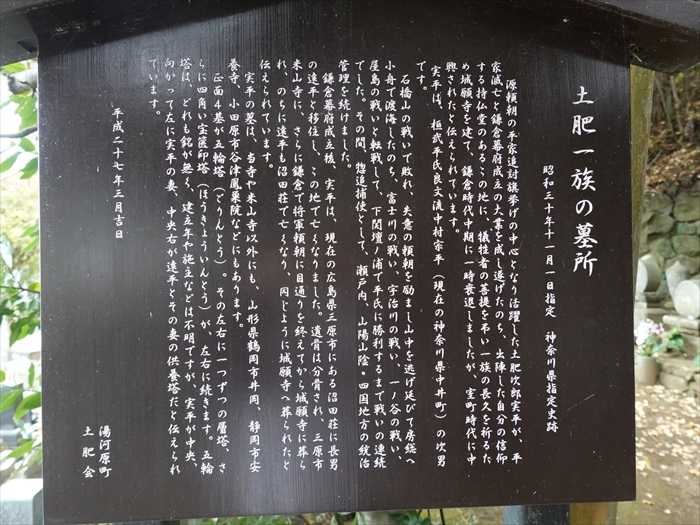

「土肥一族の墓所

源頼朝の平家追討旗挙げの中心となり活躍した土肥次郎実平が、平家滅亡と鎌倉幕府成立の

大業を成し遂げたのち、出陣した自分の信仰する持仏堂のあるこの地に、犠牲者の菩提を

弔い一族の長久を祈るため城願寺を建て、鎌倉時代中期に一時衰退しましたが、室町時代に

中興されたと伝えられています。

実平は、桓武平氏良文流中村宗平(現在の神奈川県中井町)の次男です。

石橋山の戦いで敗れ、失意の頼朝を励まし山中を逃げ延びて房総へ小舟で渡海したのち、

富士川の戦い、宇治川の戦い、一ノ谷の戦い、屋島の戦いと転戦して、下関壇ノ浦で平氏に

勝利するまで戦いの連続でした。その間、惣追捕使として、瀬戸内、山陽山陰・四国地方の

統治管理を続けました。

鎌倉幕府成立後、実平は、現在の広島県三原市にある沼田荘に長男の遠平と移住し、この地で

亡くなりました。遺骨は分骨され、三原市米山寺に、さらに鎌倉で将軍頼朝に目通りを終えて

から城願寺に葬られ、のちに遠平も沼田荘で亡くなり、同じように城願寺へ葬られたと

伝えられています。

実平の墓は、当寺や米山寺以外にも、山形県鶴岡市井岡、静岡市安養寺、小田原市谷津鳳粟院

などにもあります。

正面4基が五輪塔(ごりんとう)。その左右に一つずつ層塔、さらに四角い宝篋印塔

(ほうきょういんとう)が左右に続きます。五輪塔はどれも銘が無く、建立年や施主などは

不明ですが、実平が中央、向かって左に実平の妻、中央右が遠平とその妻の供養塔と

伝えられています。」

正面に4基の五輪塔が。

近づいて。

実平が中央左、その左に実平の妻、中央右が遠平とその妻の供養塔と。

一切、文字等を刻まれていなかった。

「土肥一族の墓所」をカメラで追う。

奥には無縫塔もあった。

様々な形の墓石が並んでいた。

「真鶴半島」が見えた。

ズームして。

更にズームして「三ツ石」を。

墓地の最奥から「鐘楼」を見る。

「伊能忠敬測量隊 土肥氏墓に参拝文化12年(1616)12月19日

「前日 土肥実平の子孫である門川村名主 富岡次右衛門から」

実平の事績を聞いて感動し、翌日 測量終了後に参拝した」と。

「鐘楼」に近づいて。

「梵鐘」。

「十三重石塔」。

持仏堂をこの地に建てた土肥実平の手植えの木と云われています。源頼朝や土肥実平らが

平家討伐の出陣を見守り、石橋山合戦に敗れ山中に逃れた頼朝主従七騎が無事に房総半島へ

逃れるのを見守りました。一時期荒廃した城願寺が復興していくのを見守った歴史の証人とも

いうべき大樹。信頼・友情・恩義を与える、「ビャクシンパワー」と云われております。

※昭和14年国の天然記念物に指定

再び梛(なぎ)の葉を追う。

水子地蔵尊のお顔をズームで。

「寺務所」。

そして帰路に。

しかし土曜日の夕方でもあり、国道135号は真鶴の先から大渋滞なのであった。

静岡県東部にある伊豆半島は2022年放映の大河ドラマの舞台としても話題になり、昨年の夏以降

静岡県内でさまざまなシーンが撮影された。伊豆の国市は鎌倉幕府成立の立役者・北条義時が

生まれ育った地であり、北条家ゆかりの地。そして伊豆市、熱海市、湯河原市にも源頼朝ゆかりの

数多くの神社仏閣があった。

静岡県は物語の舞台の地として、大いに盛り上がりを見せているのであった。

今回は2回に分けて、「鎌倉殿の13人 伊豆の国 大河ドラマ館」をはじめ、いくつかの

北条氏そして源頼朝等のゆかりの地を訪ねたのであった。

コロナ禍の影響もあり、人出も少なく、ゆっくりと見学できたのであった。

北条氏といえば、伊豆のローカルな小豪族というイメージが強かったが、今回多くのゆかりの

場所を訪ねてみると、そのイメージは完全に崩れたのであった。

大河ドラマの主人公北条生誕の地であり、義時や政子が頼朝と出会い、歴史を動かす存在へと

成長していった北条のゆかりの史跡や寺院を満喫したのであった。また守山山頂展望台や

韮山城にあがり、頼朝が20年を過ごした鎌倉幕府草創の景色を楽しみ、その想いを馳せることが

出来たのであった。

今日からも、訪ねた場所の光景を想い出しながら大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を楽しみたいと

思っているのである。

・・・ もどる

・・・

・・・完・・・

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08