PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

茅ヶ崎市行谷の道を進んで行くと、右手に「金山神社」への入口が現れた。

入口には可憐なダッチ・アイリスの花が。

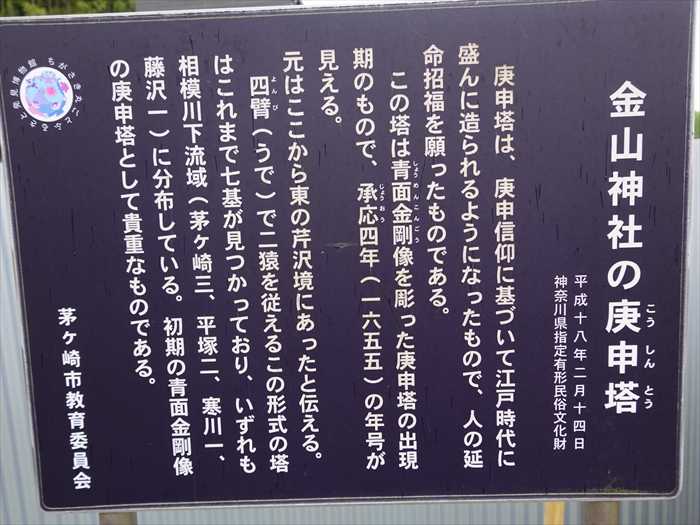

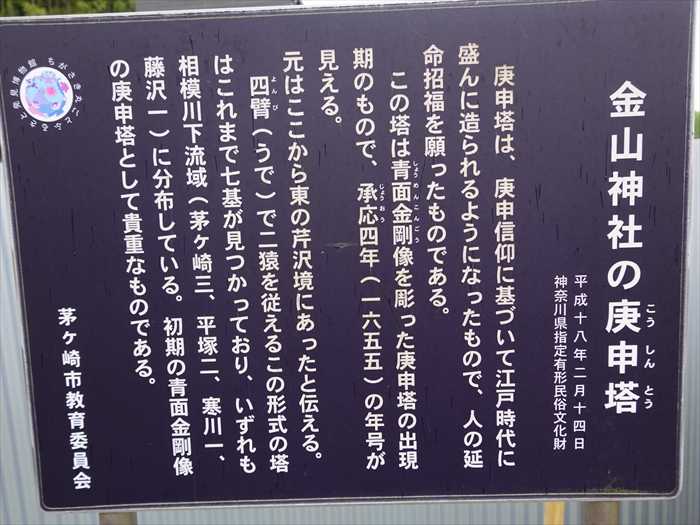

そして入口右手に「金山神社の庚申塔」が並んでいた。

庚申塔(六臂青面金剛庚申塔)。

庚申塔(四臂青面金剛庚申塔)

承応4年:1655年銘

「文字庚申塔」。

「金山神社の庚申塔

正面に「金山神社」の石鳥居が見えた。

そして参道の石段を上って行くと正面に「金山神社」の素朴そして小さな社殿が現れた。

扁額には「金山大権現」と。

「金山大権現堂再建成就之碑

宝蔵寺二十六世大○明芳建立」。

社殿の左奥に「金山神社紀会碑」と刻まれた石碑。

石段を下って下まで降りると、左手にあったのが「身代(みがわり)延命地蔵堂」。

扁額「身代延命地蔵堂」。

大、小のキイロスズメバチの巣がぶら下がっていたが、どこかから運んだものであろうか?

内陣。

宝蔵寺 身代延命地蔵

相模国 高座郡 南部 地蔵尊 第一番札所。

「宝蔵寺庫裡」を正面から。

「宝蔵寺庫裡」前から「宝蔵寺」の境内を望む。

「宝蔵寺」の山門に廻り込み境内を見る。

神奈川県茅ヶ崎市行谷318。

寺号標石「宝蔵寺」。

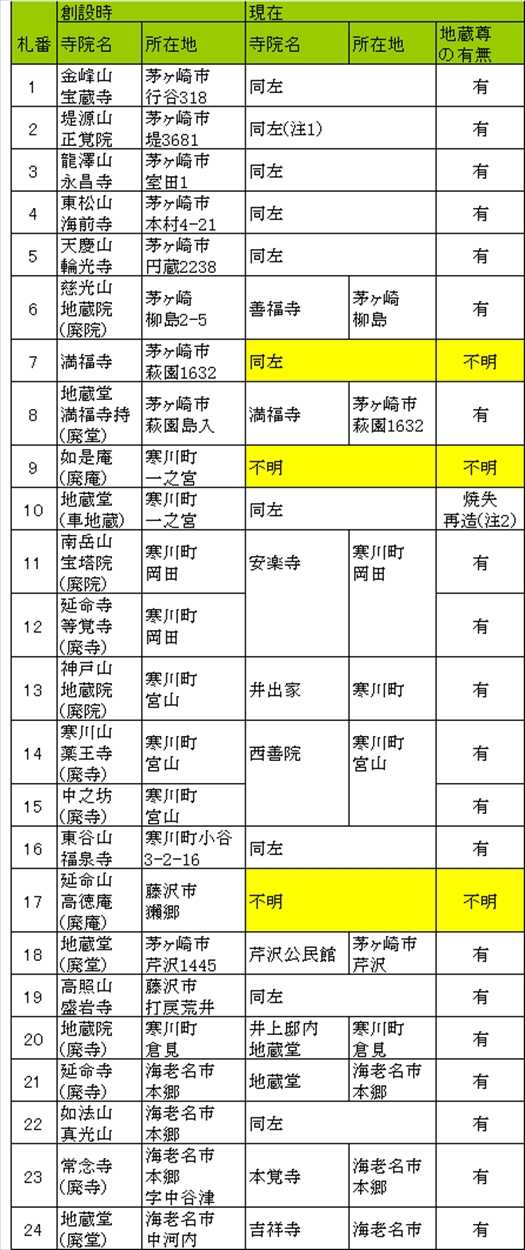

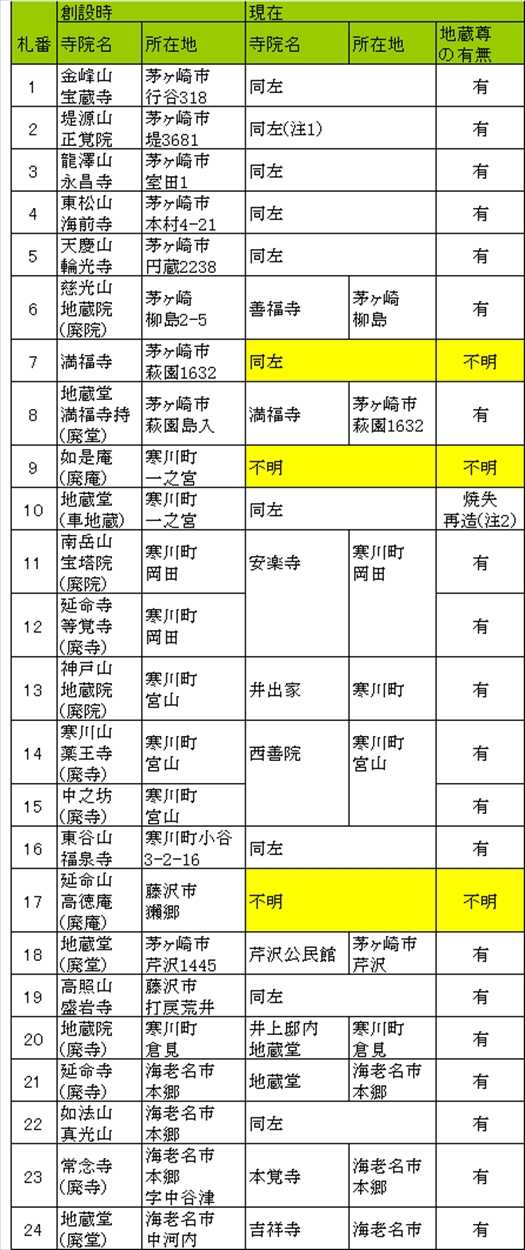

「相模国 高座郡 南部 地蔵尊 二十四札所」。

「相模国高座郡南部地蔵尊二十四札所というのは、江戸時代の中ごろから広く行われるように

なった神仏「札所巡り」の一種で、全国各地に設定されています。

二十四という数は、二十四日が地蔵尊の縁日とされていることからきているのではないかと

いわれています。

高座郡南部地蔵尊二十四札所は、第一番の宝蔵寺(茅ケ崎市行谷)から始まり、

茅ケ崎市の南部を巡って寒川町、藤沢市の北西部へと北上し、海老名の南部へ至るもので、

最終の二十四番は海老名市中河内の地蔵堂(吉祥寺持ち)です。

(茅ケ崎市内九カ所、寒川町内九カ所、海老名市内四カ所、藤沢市内二カ所。)」

石段の上にある「山門」を正面に見る。

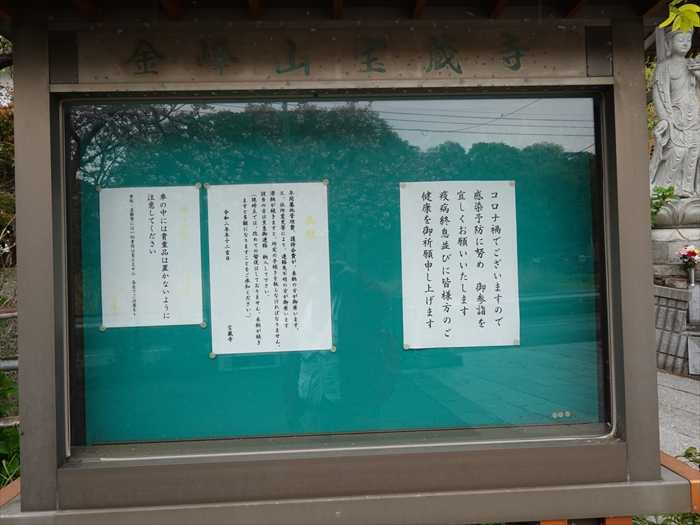

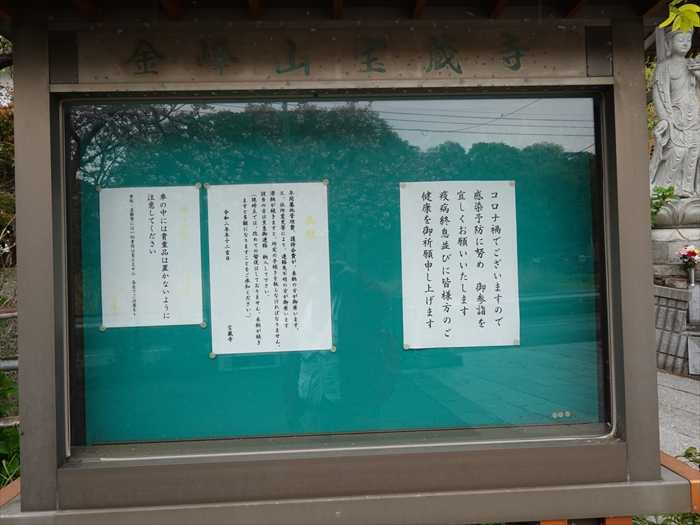

「金峰山 宝蔵寺」掲示板。

「聖観音菩薩像」であっただろうか。

お顔をズームで。

石板に彫られた「六地蔵尊」。

右から、延命地蔵、宝手地蔵、宝処地蔵、宝印地蔵、持地地蔵、堅固意地蔵 の名前が

像の下に書かれていた。

十八臂の千手観音、文化十四年五月の銘。

「山門」。

扁額「金峰山」。

そして正面に「本堂」。

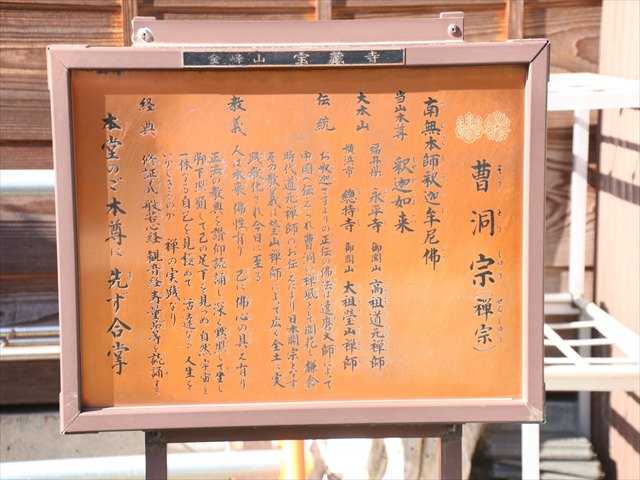

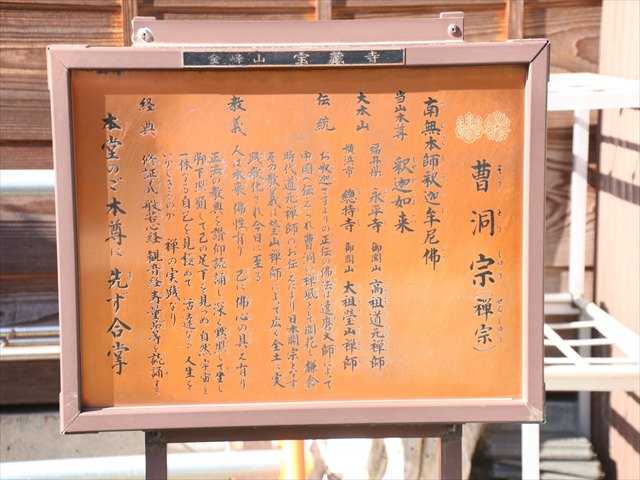

宗派 曹洞宗

開基 開山 傳室宗馨大和尚

創建 天正8年

本尊 釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ

札所 相州小出七福神(大黒天)相模国高座郡南部地蔵二十四札所 第1番

御詠歌 「有難や 黄金の峰に 鳴る鐘は 実りの絶(たえ)の 響なりけり」

本堂は昭和45年再建。1873(明治6)年5月1日、旧・ 行谷(なめがや)村の宝蔵寺に、行谷村外

四ヶ村小学舎(現在の茅ヶ崎市立小出小学校)が設立された歴史がある。

その後、堤にも学校ができ、統廃合の後、所在地も現在地へ移り、児童数も増え、校舎も拡大

されたのだとか。

扁額「宝蔵寺」。

雨が落ちて来て「天水桶」の水面が揺れる。

「宝蔵寺 寺務所」。

「震災記念 聨芳塔」。

歴代住職の墓は「聯芳塔」(れんぽうとう)と言うようだ。

「當寺開山 傳室宗馨大和尚禅師」が中央に刻まれていた。

以下廿三世までの住職の名が刻まれていた。

小祠の「稲荷社」。

右側の石碑には「當寺開山 傳室宗馨大和尚禅師」と。

本堂の左側にあった七福神社。

「大黒天」像。

「大黒天」を崇めると、五穀豊穣や商売繁盛など、主にお金にまつわるご利益があるとされている。

なぜならば、大黒天が左肩に背負う袋は財宝、右手に持つ打ち出の小槌は湧き出る富、足で押さえた

米俵は豊作を意味しているからである と。

本堂の左側には「十二支地蔵尊」が並んでいた。

「十二支地蔵尊」碑の正面から。

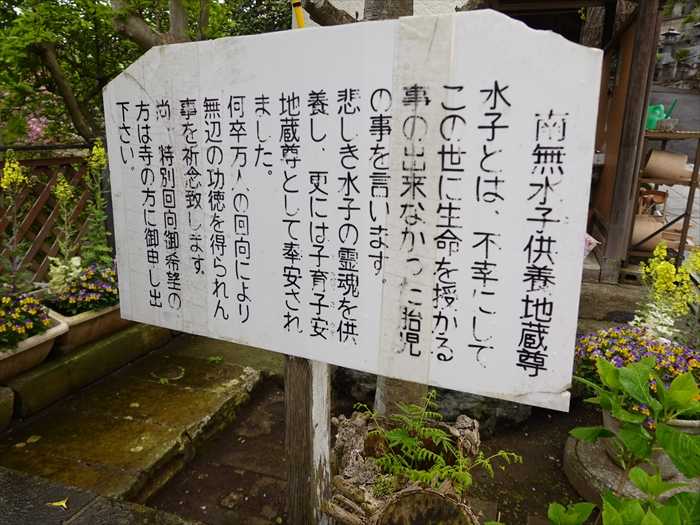

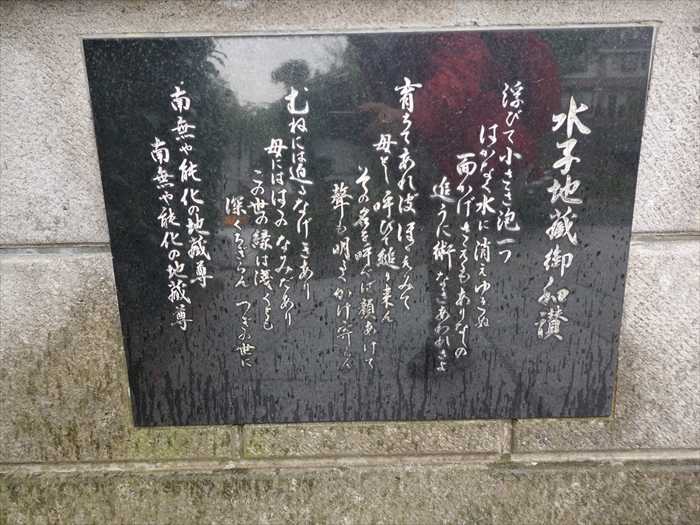

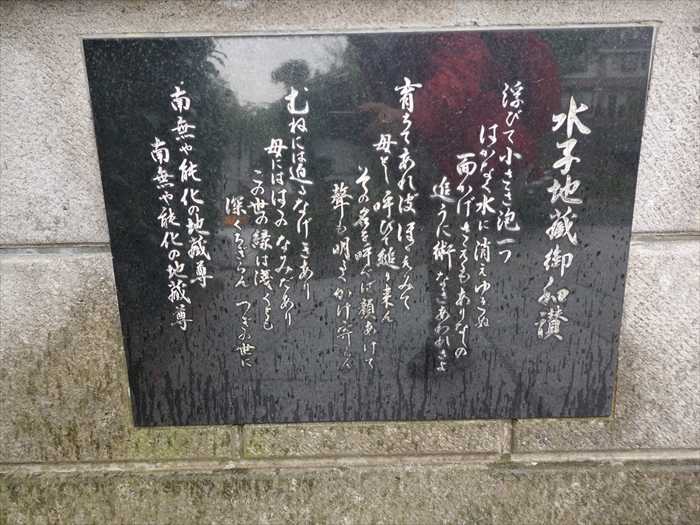

「南無水子供養地蔵尊」。

後ろにある銀杏の大木は大胆に伐採されていたが。

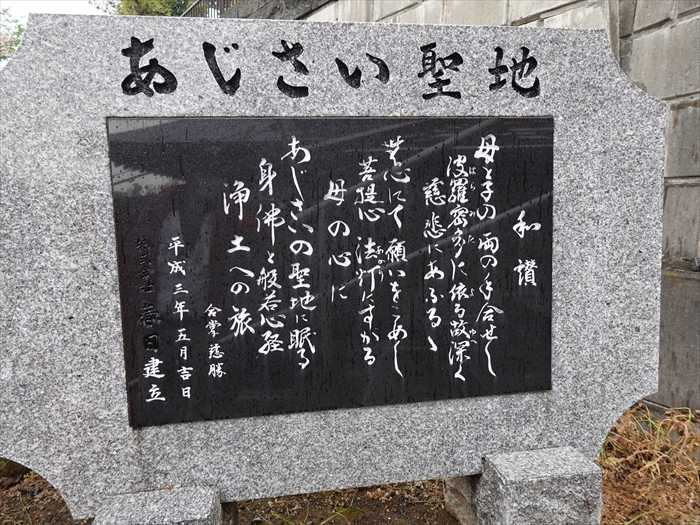

「水子地蔵御和讃

浮かびて小さき 泡一つ はかなく水に 消えゆきぬ

面かげさえも ありなしの 追うに術なき あわれさよ

育ちてあれば ほほえみて 母とし呼びて 縋り来ん

その名を呼べば 顔あげて 聲も明るく 駆け寄らん

むねには迫る なげきあり 母にははゝの なみだあり

この世の縁は 浅くとも 深くちぎらん つぎの世に

南無や能化の 地蔵尊 南無や能化の 地蔵尊」

「南無水子供養地蔵尊

茅ヶ崎市行谷の道を進んで行くと、右手に「金山神社」への入口が現れた。

入口には可憐なダッチ・アイリスの花が。

そして入口右手に「金山神社の庚申塔」が並んでいた。

庚申塔(六臂青面金剛庚申塔)。

庚申塔(四臂青面金剛庚申塔)

承応4年:1655年銘

「文字庚申塔」。

「金山神社の庚申塔

平成十八年ニ月十四日

神奈川県指定有形民俗文化財

庚申塔は、庚申信仰に基づいて江戸時代に盛んに造られるようになったもので、人の延命招福を

願ったものである。

願ったものである。

この塔は青面金剛像を彫った庚申塔の出現期のもので、承応四年(一六五五)の年号が見える。

元はここから東の芹沢境にあったと伝える。

四臂(うで)でニ猿を従えるこの形式の塔はこれまで七基が見つかっており、いずれも

相模川下流域(茅ヶ崎三、平塚ニ、寒川一、藤沢一)に分布している。初期の青面金剛像

の庚申塔として貴重なものである。」

正面に「金山神社」の石鳥居が見えた。

そして参道の石段を上って行くと正面に「金山神社」の素朴そして小さな社殿が現れた。

扁額には「金山大権現」と。

「金山大権現堂再建成就之碑

宝蔵寺二十六世大○明芳建立」。

社殿の左奥に「金山神社紀会碑」と刻まれた石碑。

石段を下って下まで降りると、左手にあったのが「身代(みがわり)延命地蔵堂」。

扁額「身代延命地蔵堂」。

大、小のキイロスズメバチの巣がぶら下がっていたが、どこかから運んだものであろうか?

内陣。

宝蔵寺 身代延命地蔵

相模国 高座郡 南部 地蔵尊 第一番札所。

「宝蔵寺庫裡」を正面から。

「宝蔵寺庫裡」前から「宝蔵寺」の境内を望む。

「宝蔵寺」の山門に廻り込み境内を見る。

神奈川県茅ヶ崎市行谷318。

寺号標石「宝蔵寺」。

「相模国 高座郡 南部 地蔵尊 二十四札所」。

「相模国高座郡南部地蔵尊二十四札所というのは、江戸時代の中ごろから広く行われるように

なった神仏「札所巡り」の一種で、全国各地に設定されています。

二十四という数は、二十四日が地蔵尊の縁日とされていることからきているのではないかと

いわれています。

高座郡南部地蔵尊二十四札所は、第一番の宝蔵寺(茅ケ崎市行谷)から始まり、

茅ケ崎市の南部を巡って寒川町、藤沢市の北西部へと北上し、海老名の南部へ至るもので、

最終の二十四番は海老名市中河内の地蔵堂(吉祥寺持ち)です。

(茅ケ崎市内九カ所、寒川町内九カ所、海老名市内四カ所、藤沢市内二カ所。)」

石段の上にある「山門」を正面に見る。

「金峰山 宝蔵寺」掲示板。

「聖観音菩薩像」であっただろうか。

お顔をズームで。

石板に彫られた「六地蔵尊」。

右から、延命地蔵、宝手地蔵、宝処地蔵、宝印地蔵、持地地蔵、堅固意地蔵 の名前が

像の下に書かれていた。

十八臂の千手観音、文化十四年五月の銘。

「山門」。

扁額「金峰山」。

そして正面に「本堂」。

宗派 曹洞宗

開基 開山 傳室宗馨大和尚

創建 天正8年

本尊 釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ

札所 相州小出七福神(大黒天)相模国高座郡南部地蔵二十四札所 第1番

御詠歌 「有難や 黄金の峰に 鳴る鐘は 実りの絶(たえ)の 響なりけり」

本堂は昭和45年再建。1873(明治6)年5月1日、旧・ 行谷(なめがや)村の宝蔵寺に、行谷村外

四ヶ村小学舎(現在の茅ヶ崎市立小出小学校)が設立された歴史がある。

その後、堤にも学校ができ、統廃合の後、所在地も現在地へ移り、児童数も増え、校舎も拡大

されたのだとか。

扁額「宝蔵寺」。

雨が落ちて来て「天水桶」の水面が揺れる。

「金峰山 宝蔵寺

曹洞宗(禅宗)

曹洞宗(禅宗)

南無本師釈迦牟尼佛

当山本尊 釈迦如来

大本山 福井県 永平寺 御開山 高祖道元禅師

横浜市 總持寺 御開山 太祖瑩山禅師

伝 統 お釈迦さまよりの正伝の佛法は達磨大師によって中国へ伝えられ曹洞の禅風として

開花し鎌倉時代道元禅師のお伝えにより日本開宗となす。その教義は瑩山禅師に

よって広く全土に実践教化され今日に至る。

よって広く全土に実践教化され今日に至る。

教 義 「人は本来 佛性有り 己に佛心の具え有り」

正法の経典を讃仰読誦し深く黙照して坐し脚下照顧して己の足下を見つめ自然 (宇

宙)と一体なる自己を見極めて活達なる人生をいかしきるのが禅の実践なり。

経 典 修証義 般若心経 観音経 寿量品等を読誦する。

本堂のご本尊に先ず合掌 」

「宝蔵寺 寺務所」。

「震災記念 聨芳塔」。

歴代住職の墓は「聯芳塔」(れんぽうとう)と言うようだ。

「當寺開山 傳室宗馨大和尚禅師」が中央に刻まれていた。

以下廿三世までの住職の名が刻まれていた。

小祠の「稲荷社」。

右側の石碑には「當寺開山 傳室宗馨大和尚禅師」と。

本堂の左側にあった七福神社。

「大黒天」像。

「大黒天」を崇めると、五穀豊穣や商売繁盛など、主にお金にまつわるご利益があるとされている。

なぜならば、大黒天が左肩に背負う袋は財宝、右手に持つ打ち出の小槌は湧き出る富、足で押さえた

米俵は豊作を意味しているからである と。

本堂の左側には「十二支地蔵尊」が並んでいた。

「十二支地蔵尊」碑の正面から。

「南無水子供養地蔵尊」。

後ろにある銀杏の大木は大胆に伐採されていたが。

「水子地蔵御和讃

浮かびて小さき 泡一つ はかなく水に 消えゆきぬ

面かげさえも ありなしの 追うに術なき あわれさよ

育ちてあれば ほほえみて 母とし呼びて 縋り来ん

その名を呼べば 顔あげて 聲も明るく 駆け寄らん

むねには迫る なげきあり 母にははゝの なみだあり

この世の縁は 浅くとも 深くちぎらん つぎの世に

南無や能化の 地蔵尊 南無や能化の 地蔵尊」

「南無水子供養地蔵尊

水子とは、不幸にしてこの世に生命を授かる事の出来なかった胎児の事を言います。

悲しき水子の霊魂を供養し、更には子育子安地蔵尊として奉安されました。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.