PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

早川にあった「東善院」の「魚籃大観音」を後にして次の目的地の「石垣山城跡」に向かって

「石垣山農道」を西に向かって進む。

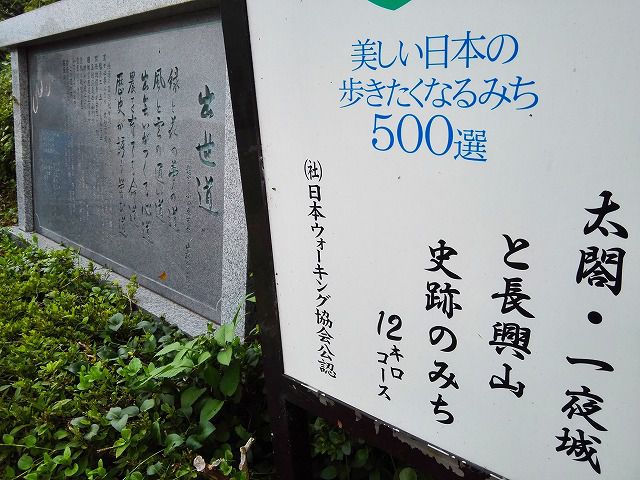

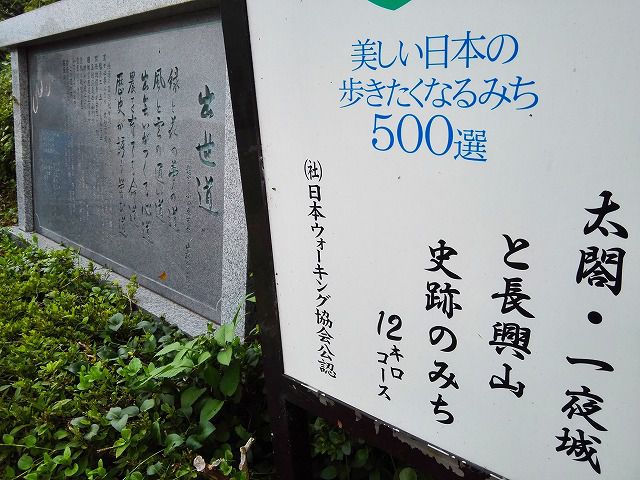

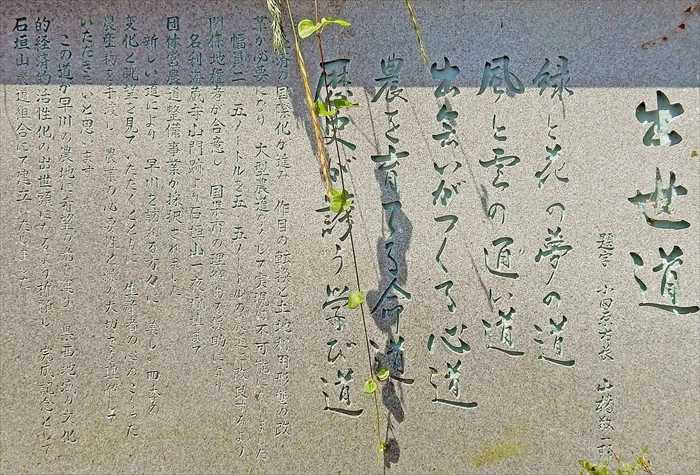

左手にあったのが「出世道」案内板。(以下2枚の写真は数年前に別々に撮影したもの)。

「美しい日本の歩きたくなるみち500選 太閤・一夜城と長興山 史跡のみち 12キロコース」

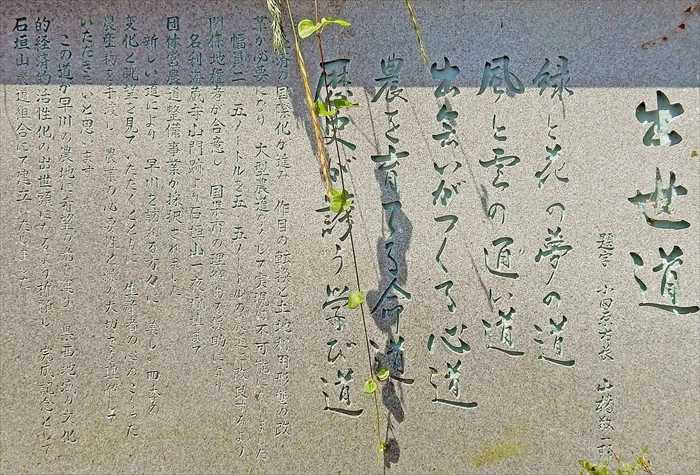

「出世道

緑と花の夢の道、風と雲の通い道、出会いがつくる心道

農を育てる命道、歴史が誇う学び道」

経済の国際化が進み、作物の転換と土地利用形態の改革が必要になり、大型農道なくして実現は

不可能となりました。 幅員2.5メートルを5.5メートルの農道に改良するよう関係地権者が

事業が採決されました。

新しい道により、早川を訪れる方々に美しい四季の変化と眺望を見ていただくとともに、生産者の

心のこもった農産物を手渡し、農業の必要性と緑の大切さを理解していただきたいと思います。

この道が早川の農地に希望の光を運び、県西地域の文化的経済的活性化の出世頭になるよう祈願し、

完成記念として石垣山農道組合にて建立いたしました。

起 工 昭和六十年一月

竣 工 平成三年三月」

小田原の市街を見下ろす。

小田原城の天守をズームして。

「石垣山一夜城歴史公園」に向かって進む。

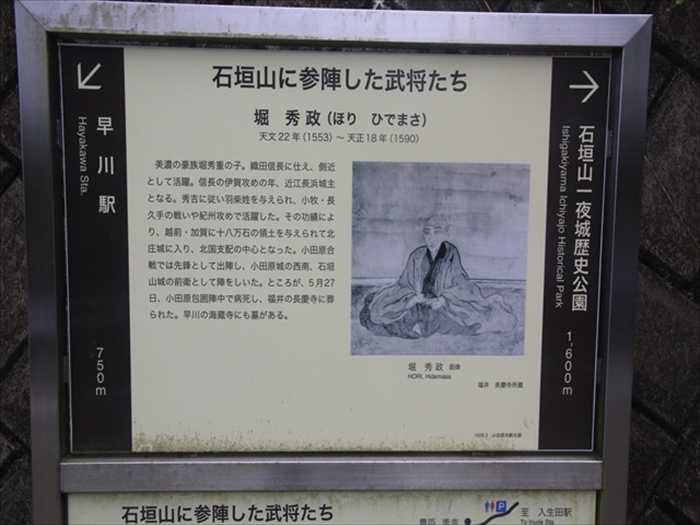

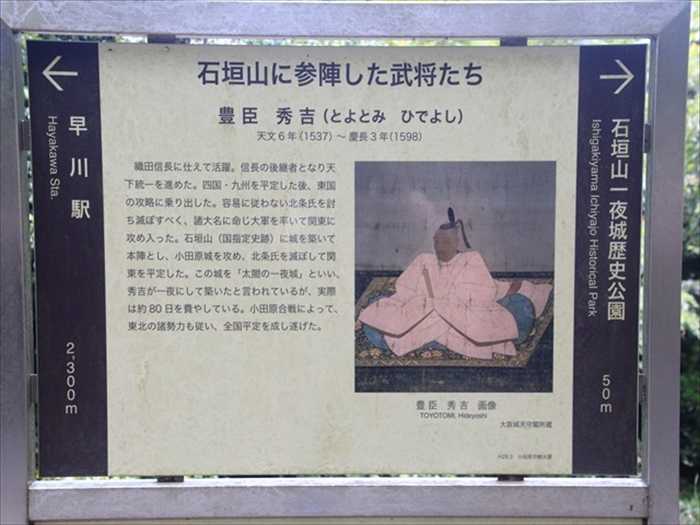

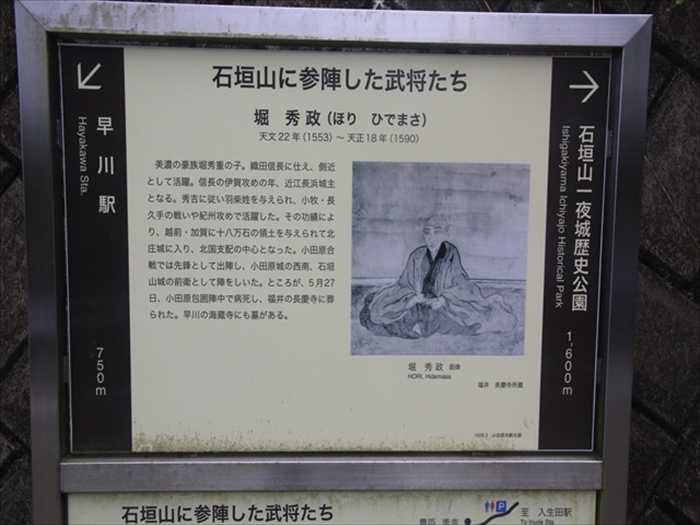

「石垣山に参陣した武将たち」案内板。

旅友がその都度下車して撮影してくれた。(実際は帰路に逆の順番で撮影)

「 堀 秀政(ほり ひでまさ) 天文22年(1553年)~天正18年(1590年)

美濃の豪族、堀秀重の子。織田信長に仕え、側近として活躍。信長の伊賀攻めの年に

近江長浜城主となる。秀吉に従い羽柴姓を与えられ、小牧・長久手の戦いや紀州攻めで活躍した。

なった。小田原合戦では先鋒として出陣し、小田原城の西南、石垣山城の前衛として陣をしいた。

ところが、5月27日、小田原包囲陣中で病死し、福井の長慶寺に葬られた。早川の海蔵寺にも

墓がある。」

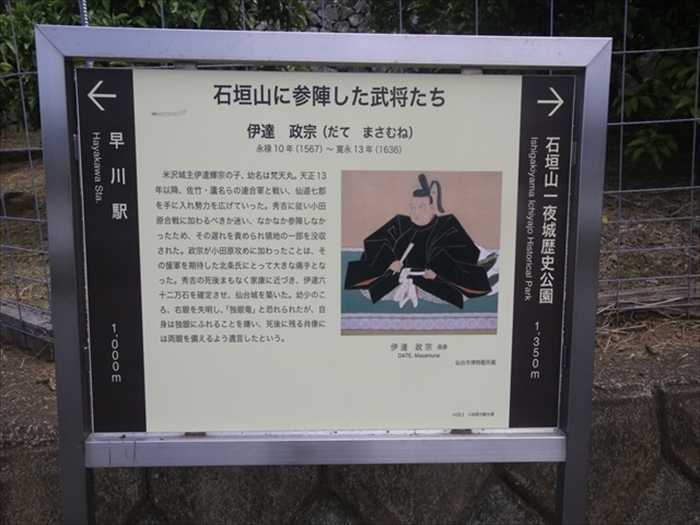

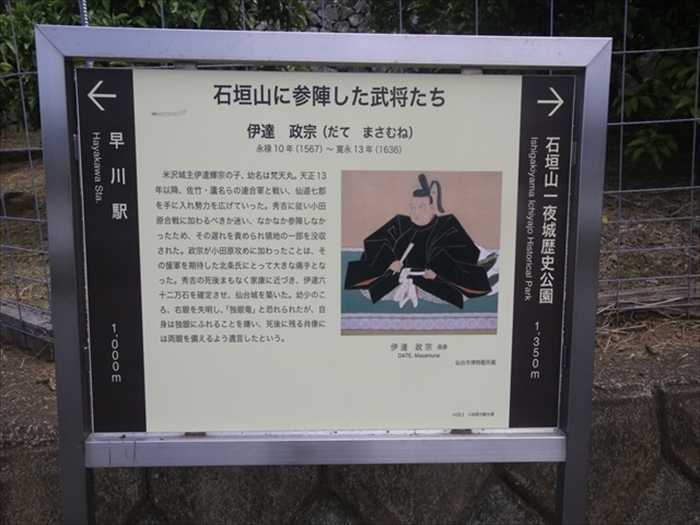

「 伊達 政宗(だて まさむね) 永禄10年(1567年)~寛永13年(1636年)

米沢城主伊達輝宗の子、幼名は梵天丸。天正13年以降、佐竹・蘆名らの連合軍と戦い、

仙道七郡を手に入れて勢力を広げていった。秀吉に従い小田原攻めに加わるべきか迷い、

なかなか参陣したかったため、その遅れを責められ領地の一部を没収された。

政宗が小田原攻めに加わったことは、その援軍を期待した北条氏にとって大きな痛手となった。

秀吉の死後、まもなく家康に近づき、伊達62万石を確定させ、仙台城を築いた。

幼少のころ、右眼を失明し、「独眼竜」と恐れられたが、自身は独眼にふれることを嫌い、

死後に残る肖像には両眼を備えるよう遺言したという。」

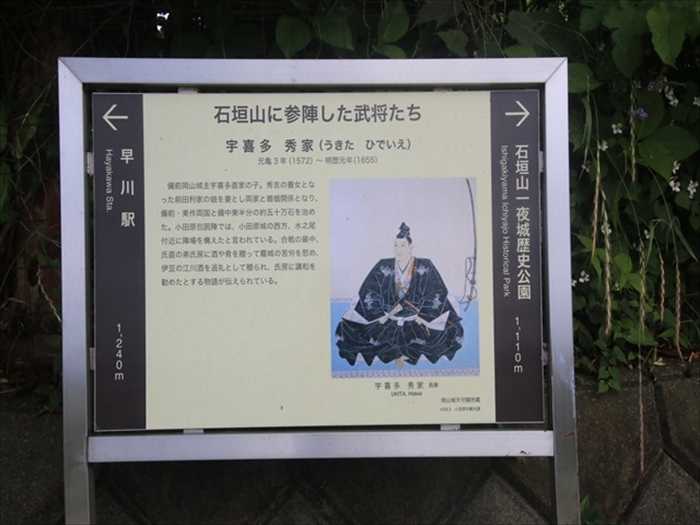

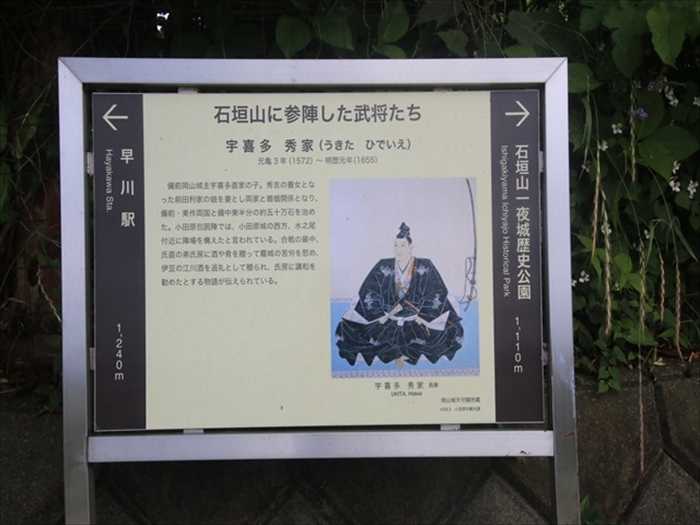

「 宇喜多 秀家(うきた ひでいえ) 元亀3年(1572年)~明暦元年(1655年)

備前岡山城主宇喜多直家の子。秀吉の養女となった前田利家の娘を妻とし両家と婚姻関係となり、

備前・美作両国と備中東半分の約50万石を治めた。小田原包囲陣では、小田原城の西方、

水之尾付近に陣場を構えたと言われている。合戦の最中、氏直の弟氏房に酒や肴を贈って籠城の

苦労を慰め、伊豆の江川酒を返礼として贈られ、氏房に講和を勧めたとする物語が

伝えられている。」

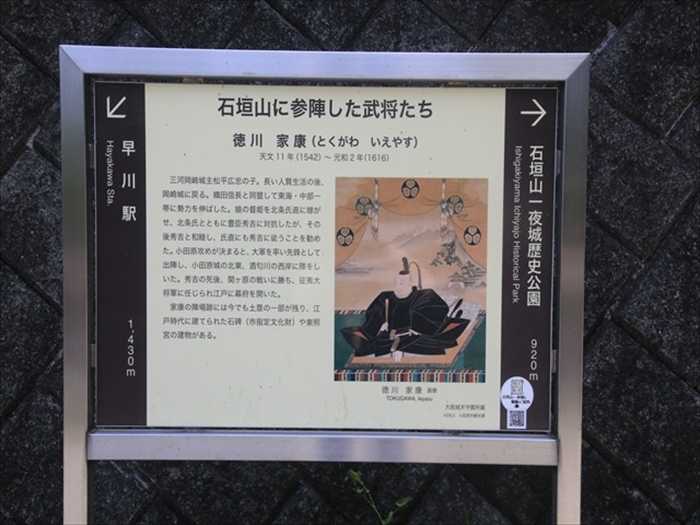

「 徳川 家康(とくがわ いえやす) 天文11年(1542年)~元和2年(1616年)

「 羽柴(豊臣) 秀次(はしば ひでつぐ) 永禄11年(1568年)~文禄4年(1595年)

豊臣秀吉の甥にあたり、近江八幡43万石の城主。小田原合戦では先陣として山中城を攻め

落とし、韮山城、さらに小田原城の包囲に加わった。秀次の陣場は小田原城の北西、辻村植物園の

東部付近に位置したと伝えられ、この時秀次が使用した陣鐘が久野の総世寺に寄進されている

(市指定文化財)。秀次はこの後、秀吉の養子となり関白に就任するが、秀吉に実子秀頼が

誕生すると次第に関係が悪くなり、謀反を企てたとして高野山に追放、切腹を命じられた。」

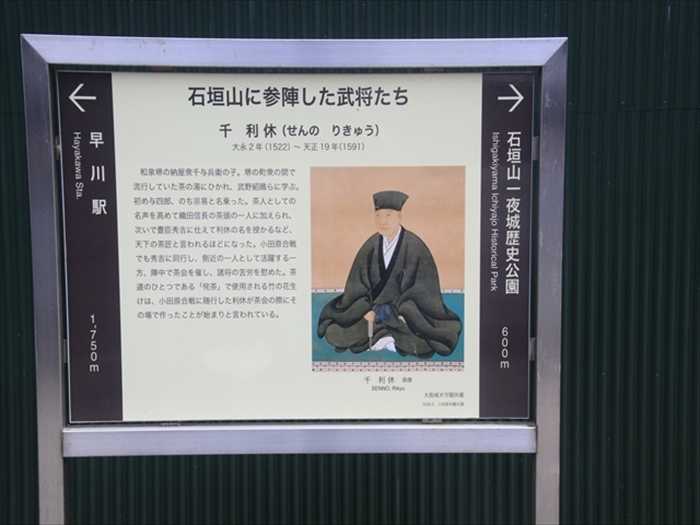

「 千 利休(せんの りきゅう) 大永2年(1522年)~天正19年(1591年)

和泉堺の納屋衆千与兵衛の子。堺の町衆の間で流行していた茶の湯にひかれ、武野紹鴎らに学ぶ。

初め与四郎、のちに宗易と名乗った。茶人としての名声を高めて織田信長の茶頭の一人に加えられ、

ついで秀吉に仕えて利休の名を授かるなど、天下の茶匠と言われるほどになった。

小田原合戦でも秀吉に同行し、側近の一人として活躍する一方、陣中で茶会を催し、諸将の苦労を

慰めた。茶道の一つである「侘茶」で使用される竹の花生けは、小田原合戦に随行した利休が

茶会の際にその場で作ったことが始まりと言われている。」

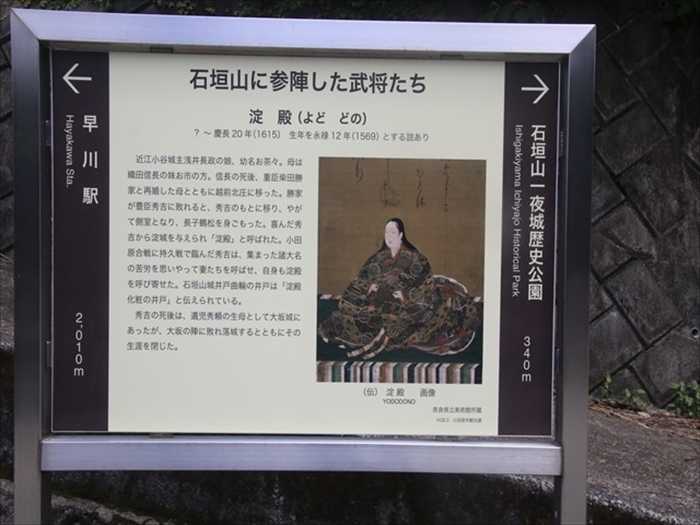

「 淀 殿(よど どの) ?~慶長20年(1615年) 生年を永禄12年(1569年)とする説あり

「 豊臣 秀吉(とよとみ ひでよし) 天文6年(1537年)~慶長3年(1598年)

織田信長に仕えて活躍、信長の後継者となり天下統一を進めた。四国・九州平定した後、東国の

攻略に乗り出した。容易に従わない北条氏を討ち滅ぼすべく、諸大名に命じ大軍を率いて関東に

攻め入った。石垣山(国指定史跡)に城を築いて本陣とし、小田原城を攻め、北条氏を滅ぼして

関東を平定した。この城を「太閤の一夜城」といい、秀吉が一夜にして築いたと言われているが、

実際は80日を費やしている。小田原合戦によって、東北の諸勢力も従い、天下平定を

成し遂げた。」

「石垣山に参陣した武将たち

これより早川駅までの道沿いに、太閤の小田原攻めに従った武将や茶人など8人を紹介する

看板があります。散策しながら、今は昔の物語をお楽しみください。」

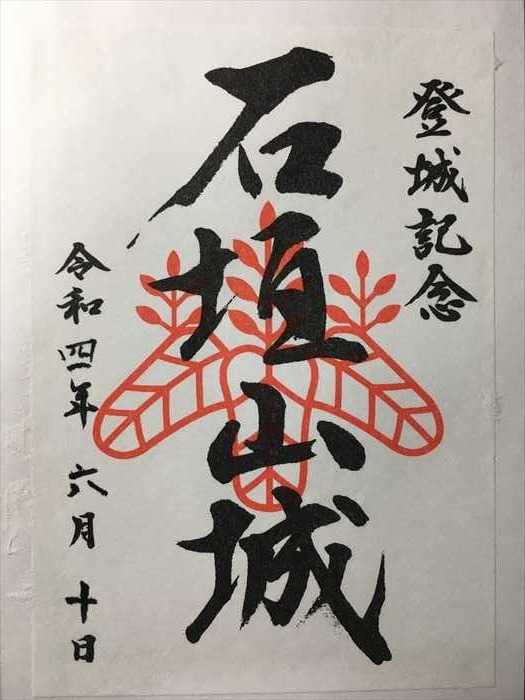

そして「石垣山駐車場」に到着し「続日本100名城」のスタンプ置き場に向かう。

「御城印」案内板。

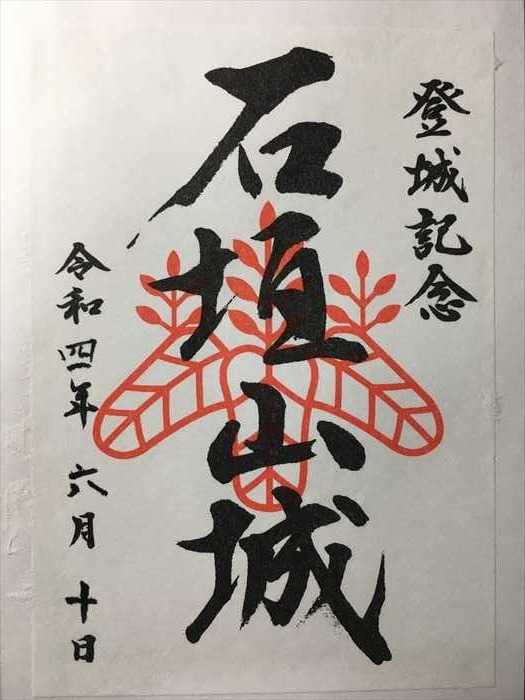

「126 石垣山城」のスタンプを頂きました。

「石垣山城」の「御城印」も本館で300円で購入しました。

駐車場横の法面には青のアジサイの花が。

ガクアジサイの見事な青の色合い。

青の濃さを増して。

白の花が一輪。

「石垣山城跡」のご案内マップ。

そして「石垣山城跡」の入口に向かって進む。

右手にあった石碑には

「国指定史跡 石垣山 石垣山一夜城歴史公園」と刻まれていた。

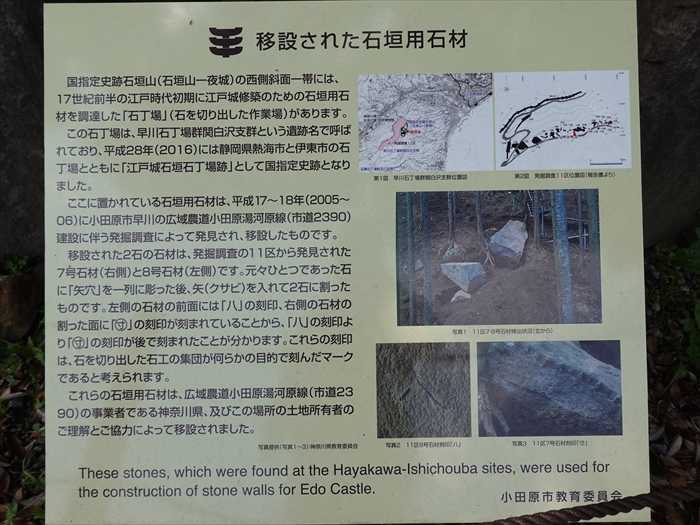

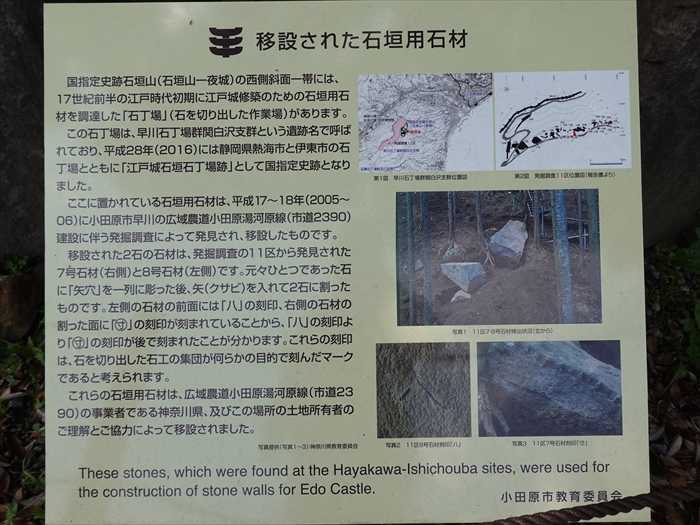

正面には巨石が2つ展示されていた。

「移設された石垣用石材

国指定史跡石垣山(石垣山一夜城)の西側斜面一帯には、 17世紀半の江戸時代初期に江戸城修築の

ための石垣用石材を調達した「石丁場」(石を切り出した作業場)があります。

この石丁場は、早川石丁場群関白沢支群という遺跡名で呼ばれており、平成28年(2016)には

静岡県熱海市と伊東市の石丁場とともに「江戸城石垣石丁場跡」として国指定史跡となり ました。

7号石材、左側の上部に「矢穴」の痕跡が。

8号石材 (左側)。

生命の星・地球博物館までのハイキング

「自然を楽しむ みち」のご案内

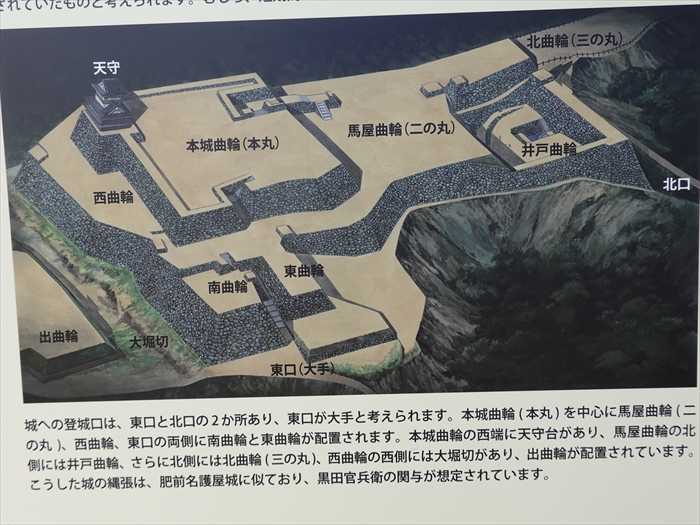

「石垣山城案内図」。

ズームして。

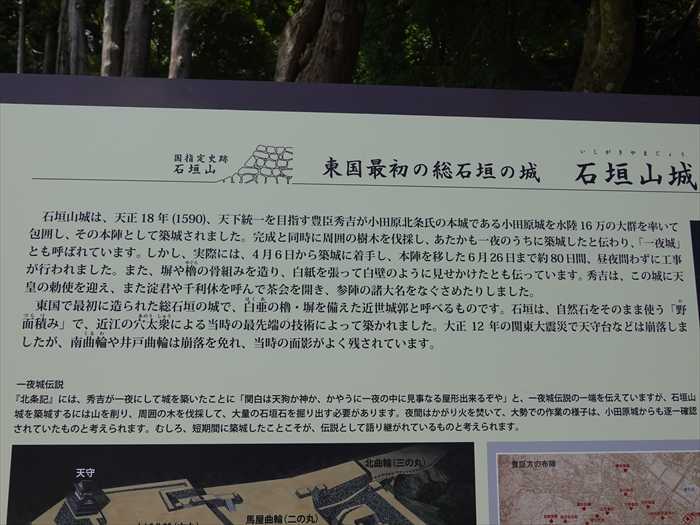

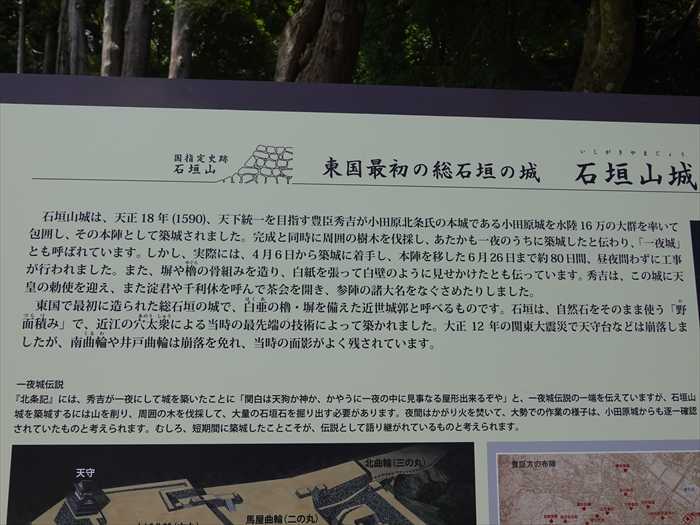

「東国最初の総石垣の城 石垣山城」案内板。

「石垣山城は、天正18年(1590)、天下統一を目指す豊臣秀吉が小田原北条氏の本城である

小田原城を水陸16万の大群を率いて包囲し、その本陣として築城されました。完成と同時に

周囲の樹木を伐採し、あたかも一夜のうちに築城したと伝わり、「一夜城」とも呼ばれています。

しかし、実際には、4月6日から築城に着手し、本陣を移した6月26日まで約80日間、昼夜間わず

に工事が行われました。また、塀や櫓の骨組みを造り、白紙を張って白壁のように見せかけたとも

伝っています。秀吉は、この城に天皇の勅使を迎え、また淀君や千利休を呼んで茶会を開き、

参陣の諸大名をなぐさめたりしました

「小田原城と石垣山城の位置関係」

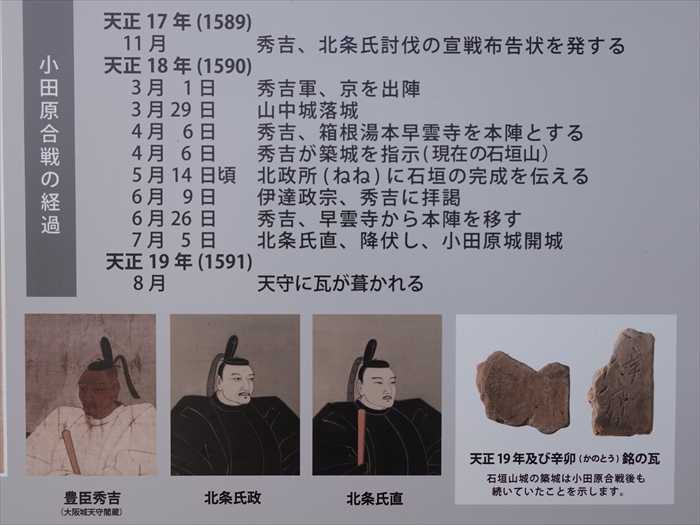

「小田原合戦の経過

「小田原合戦の攻囲陣立図」。

「国指定史跡 石垣山(一夜城)入口」を上って行った。

「旧城道 東登口」。

「東曲輪」(右)と「南曲輪」(左)の間を上る旧城道。

この先がかつて大手門があった場所とされている。

左側に巨大な石垣が。

「南曲輪」下の、穴太衆により築かれた野面積みの石垣。

角度を変えて。

更に上って行った。

「東口城道」は大きな石垣が城道に崩れ落ちていて、さながら登山道のような風景。

「石垣山城」案内板。

「石垣山城

「石垣山城復元模式図」。

「井戸曲輪の様子」。

振り返ると、陸上自衛隊のジープと隊員の姿が。

「二の丸」方向に進んで行った。

「東曲輪(上段)」下の石垣。

前方に「二の丸(馬屋曲輪)」下が見えて来た。

「二の丸(馬屋曲輪)」下の石垣斜面。

江戸時代の古絵図では二の丸と書かれていたが、伝承ではここに馬屋が置かれ、馬洗場と

呼ばれた湧水もあったとか。櫓台跡も残っているという。

「馬屋曲輪石垣

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「石垣山農道」を西に向かって進む。

左手にあったのが「出世道」案内板。(以下2枚の写真は数年前に別々に撮影したもの)。

「美しい日本の歩きたくなるみち500選 太閤・一夜城と長興山 史跡のみち 12キロコース」

「出世道

緑と花の夢の道、風と雲の通い道、出会いがつくる心道

農を育てる命道、歴史が誇う学び道」

経済の国際化が進み、作物の転換と土地利用形態の改革が必要になり、大型農道なくして実現は

不可能となりました。 幅員2.5メートルを5.5メートルの農道に改良するよう関係地権者が

事業が採決されました。

新しい道により、早川を訪れる方々に美しい四季の変化と眺望を見ていただくとともに、生産者の

心のこもった農産物を手渡し、農業の必要性と緑の大切さを理解していただきたいと思います。

この道が早川の農地に希望の光を運び、県西地域の文化的経済的活性化の出世頭になるよう祈願し、

完成記念として石垣山農道組合にて建立いたしました。

起 工 昭和六十年一月

竣 工 平成三年三月」

小田原の市街を見下ろす。

小田原城の天守をズームして。

「石垣山一夜城歴史公園」に向かって進む。

「石垣山に参陣した武将たち」案内板。

旅友がその都度下車して撮影してくれた。(実際は帰路に逆の順番で撮影)

「 堀 秀政(ほり ひでまさ) 天文22年(1553年)~天正18年(1590年)

美濃の豪族、堀秀重の子。織田信長に仕え、側近として活躍。信長の伊賀攻めの年に

近江長浜城主となる。秀吉に従い羽柴姓を与えられ、小牧・長久手の戦いや紀州攻めで活躍した。

なった。小田原合戦では先鋒として出陣し、小田原城の西南、石垣山城の前衛として陣をしいた。

ところが、5月27日、小田原包囲陣中で病死し、福井の長慶寺に葬られた。早川の海蔵寺にも

墓がある。」

「 伊達 政宗(だて まさむね) 永禄10年(1567年)~寛永13年(1636年)

米沢城主伊達輝宗の子、幼名は梵天丸。天正13年以降、佐竹・蘆名らの連合軍と戦い、

仙道七郡を手に入れて勢力を広げていった。秀吉に従い小田原攻めに加わるべきか迷い、

なかなか参陣したかったため、その遅れを責められ領地の一部を没収された。

政宗が小田原攻めに加わったことは、その援軍を期待した北条氏にとって大きな痛手となった。

秀吉の死後、まもなく家康に近づき、伊達62万石を確定させ、仙台城を築いた。

幼少のころ、右眼を失明し、「独眼竜」と恐れられたが、自身は独眼にふれることを嫌い、

死後に残る肖像には両眼を備えるよう遺言したという。」

「 宇喜多 秀家(うきた ひでいえ) 元亀3年(1572年)~明暦元年(1655年)

備前岡山城主宇喜多直家の子。秀吉の養女となった前田利家の娘を妻とし両家と婚姻関係となり、

備前・美作両国と備中東半分の約50万石を治めた。小田原包囲陣では、小田原城の西方、

水之尾付近に陣場を構えたと言われている。合戦の最中、氏直の弟氏房に酒や肴を贈って籠城の

苦労を慰め、伊豆の江川酒を返礼として贈られ、氏房に講和を勧めたとする物語が

伝えられている。」

「 徳川 家康(とくがわ いえやす) 天文11年(1542年)~元和2年(1616年)

三河岡崎城主松平広忠の子。長い人質生活の後、岡崎城に戻る。織田信長と同盟して、東海・

中部一帯に勢力を伸ばした。娘の督姫を北条氏直に嫁がせ、北条氏とともに秀吉に対抗したが、

その後に秀吉と和睦し、氏直にも秀吉に従うことを勧めた。小田原攻めが決まると、大軍を率い

先鋒として出陣し、小田原城の北東、酒匂川の西岸に陣をしいた。秀吉死後、関ヶ原の戦いに勝ち

征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開いた。

中部一帯に勢力を伸ばした。娘の督姫を北条氏直に嫁がせ、北条氏とともに秀吉に対抗したが、

その後に秀吉と和睦し、氏直にも秀吉に従うことを勧めた。小田原攻めが決まると、大軍を率い

先鋒として出陣し、小田原城の北東、酒匂川の西岸に陣をしいた。秀吉死後、関ヶ原の戦いに勝ち

征夷大将軍に任じられ江戸幕府を開いた。

家康の陣馬跡には今でも土塁の一部が残り、江戸時代に建てられた石碑(市指定文化財)や

東照宮の建物がある。」

東照宮の建物がある。」

「 羽柴(豊臣) 秀次(はしば ひでつぐ) 永禄11年(1568年)~文禄4年(1595年)

豊臣秀吉の甥にあたり、近江八幡43万石の城主。小田原合戦では先陣として山中城を攻め

落とし、韮山城、さらに小田原城の包囲に加わった。秀次の陣場は小田原城の北西、辻村植物園の

東部付近に位置したと伝えられ、この時秀次が使用した陣鐘が久野の総世寺に寄進されている

(市指定文化財)。秀次はこの後、秀吉の養子となり関白に就任するが、秀吉に実子秀頼が

誕生すると次第に関係が悪くなり、謀反を企てたとして高野山に追放、切腹を命じられた。」

「 千 利休(せんの りきゅう) 大永2年(1522年)~天正19年(1591年)

和泉堺の納屋衆千与兵衛の子。堺の町衆の間で流行していた茶の湯にひかれ、武野紹鴎らに学ぶ。

初め与四郎、のちに宗易と名乗った。茶人としての名声を高めて織田信長の茶頭の一人に加えられ、

ついで秀吉に仕えて利休の名を授かるなど、天下の茶匠と言われるほどになった。

小田原合戦でも秀吉に同行し、側近の一人として活躍する一方、陣中で茶会を催し、諸将の苦労を

慰めた。茶道の一つである「侘茶」で使用される竹の花生けは、小田原合戦に随行した利休が

茶会の際にその場で作ったことが始まりと言われている。」

「 淀 殿(よど どの) ?~慶長20年(1615年) 生年を永禄12年(1569年)とする説あり

近江小谷城主浅井長政の娘。幼名はお茶々。母は織田信長の妹お市の方。信長の死後、重臣で

あった柴田勝家と再婚した母とともに越前北庄に移った。勝家が豊臣秀吉に敗れると、秀吉の

もとに移り、やがて側室となり、長子鶴松を身ごもった。喜んだ秀吉から淀城を与えられ

「淀殿」と呼ばれた。小田原合戦に持久戦で臨んだ秀吉は、集まった諸大名の苦労を思いやって

妻たちを呼ばせ、自身も淀殿を呼び寄せた。石垣山城井戸曲輪の井戸は「淀殿化粧の井戸」と

伝えられる。

あった柴田勝家と再婚した母とともに越前北庄に移った。勝家が豊臣秀吉に敗れると、秀吉の

もとに移り、やがて側室となり、長子鶴松を身ごもった。喜んだ秀吉から淀城を与えられ

「淀殿」と呼ばれた。小田原合戦に持久戦で臨んだ秀吉は、集まった諸大名の苦労を思いやって

妻たちを呼ばせ、自身も淀殿を呼び寄せた。石垣山城井戸曲輪の井戸は「淀殿化粧の井戸」と

伝えられる。

秀吉の死後は、遺児秀頼の生母として大坂城にあったが、大坂の陣に敗れ、落城するとともに

その生涯を閉じた。」

その生涯を閉じた。」

「 豊臣 秀吉(とよとみ ひでよし) 天文6年(1537年)~慶長3年(1598年)

織田信長に仕えて活躍、信長の後継者となり天下統一を進めた。四国・九州平定した後、東国の

攻略に乗り出した。容易に従わない北条氏を討ち滅ぼすべく、諸大名に命じ大軍を率いて関東に

攻め入った。石垣山(国指定史跡)に城を築いて本陣とし、小田原城を攻め、北条氏を滅ぼして

関東を平定した。この城を「太閤の一夜城」といい、秀吉が一夜にして築いたと言われているが、

実際は80日を費やしている。小田原合戦によって、東北の諸勢力も従い、天下平定を

成し遂げた。」

「石垣山に参陣した武将たち

これより早川駅までの道沿いに、太閤の小田原攻めに従った武将や茶人など8人を紹介する

看板があります。散策しながら、今は昔の物語をお楽しみください。」

そして「石垣山駐車場」に到着し「続日本100名城」のスタンプ置き場に向かう。

「御城印」案内板。

「126 石垣山城」のスタンプを頂きました。

「石垣山城」の「御城印」も本館で300円で購入しました。

駐車場横の法面には青のアジサイの花が。

ガクアジサイの見事な青の色合い。

青の濃さを増して。

白の花が一輪。

「石垣山城跡」のご案内マップ。

そして「石垣山城跡」の入口に向かって進む。

右手にあった石碑には

「国指定史跡 石垣山 石垣山一夜城歴史公園」と刻まれていた。

正面には巨石が2つ展示されていた。

「移設された石垣用石材

国指定史跡石垣山(石垣山一夜城)の西側斜面一帯には、 17世紀半の江戸時代初期に江戸城修築の

ための石垣用石材を調達した「石丁場」(石を切り出した作業場)があります。

この石丁場は、早川石丁場群関白沢支群という遺跡名で呼ばれており、平成28年(2016)には

静岡県熱海市と伊東市の石丁場とともに「江戸城石垣石丁場跡」として国指定史跡となり ました。

ここに置かれている石垣用石材は、平成17~18年 (2005~06)に小田原市早川の広域農道小田原

湯河原線(市道2390) 建設に伴う発掘調査によって発見され、移設したものです。

移設された2石の石材は、発掘調査の11区から発見された 7号石材(右側)と8号石材 (左側)です。

元々ひとつであった石 に「矢穴」を一列に彫った後、矢(クサビ)を入れて2石に割ったものです。

左側の石材の前面には「八」の刻印、右側の石材の割った面に「◯寸」の刻印が刻まれている

ことから、「八」の刻印より「◯寸」の刻印が後で刻まれたことが分かります。これらの刻印は、

石を切り出した石工の集団が何らかの目的で刻んだマークであると考えられます。

これらの石垣用石材は、広域農道小田原湯河原線(市道2390) の事業者である神奈川県、及びこの

場所の土地所有者のご理解とご協力によって移設されました。」

湯河原線(市道2390) 建設に伴う発掘調査によって発見され、移設したものです。

移設された2石の石材は、発掘調査の11区から発見された 7号石材(右側)と8号石材 (左側)です。

元々ひとつであった石 に「矢穴」を一列に彫った後、矢(クサビ)を入れて2石に割ったものです。

左側の石材の前面には「八」の刻印、右側の石材の割った面に「◯寸」の刻印が刻まれている

ことから、「八」の刻印より「◯寸」の刻印が後で刻まれたことが分かります。これらの刻印は、

石を切り出した石工の集団が何らかの目的で刻んだマークであると考えられます。

これらの石垣用石材は、広域農道小田原湯河原線(市道2390) の事業者である神奈川県、及びこの

場所の土地所有者のご理解とご協力によって移設されました。」

7号石材、左側の上部に「矢穴」の痕跡が。

8号石材 (左側)。

生命の星・地球博物館までのハイキング

「自然を楽しむ みち」のご案内

石垣山一夜城の一帯は、自然にまれています。

ここから生命の星・地球博物館までは約3.2キロの道のりてすが、その途中のの道沿いで見る

ことがてきる動物や植物などについて、その説明や道案内を9カ所に設けました。どうそ自然を

楽しみながら、ゆっくりと歩いてみてください。

ことがてきる動物や植物などについて、その説明や道案内を9カ所に設けました。どうそ自然を

楽しみながら、ゆっくりと歩いてみてください。

はじめに少し坂道を登りますが、あとは下り坂てす。50分ほどて博物館につきます。

博物館から入生田駅まては3分てす。」

博物館から入生田駅まては3分てす。」

「石垣山城案内図」。

ズームして。

「東国最初の総石垣の城 石垣山城」案内板。

「石垣山城は、天正18年(1590)、天下統一を目指す豊臣秀吉が小田原北条氏の本城である

小田原城を水陸16万の大群を率いて包囲し、その本陣として築城されました。完成と同時に

周囲の樹木を伐採し、あたかも一夜のうちに築城したと伝わり、「一夜城」とも呼ばれています。

しかし、実際には、4月6日から築城に着手し、本陣を移した6月26日まで約80日間、昼夜間わず

に工事が行われました。また、塀や櫓の骨組みを造り、白紙を張って白壁のように見せかけたとも

伝っています。秀吉は、この城に天皇の勅使を迎え、また淀君や千利休を呼んで茶会を開き、

参陣の諸大名をなぐさめたりしました

東国で最初に造られた総石垣の城で、白亜の櫓・塀を備えた近世城郭と呼べるものです。

石垣は、自然石をそのまま使う「野面積み」で、近江の穴太衆(あのうしゅう)による当時の

最先端の技術によって築かれました。大正12年の関東大震災で天守台などは崩落しましたが、

南曲輪や井戸曲輪は崩落を免れ、当時の面影がよく残されています。

石垣は、自然石をそのまま使う「野面積み」で、近江の穴太衆(あのうしゅう)による当時の

最先端の技術によって築かれました。大正12年の関東大震災で天守台などは崩落しましたが、

南曲輪や井戸曲輪は崩落を免れ、当時の面影がよく残されています。

『北条記』には、秀吉が一夜にして城を築いたことに「関白は天狗か神か、かやうに一夜の中に

見事なる屋形出来るぞや」と、一夜城伝説の一端を伝えていますが、石垣山城を築城するには

山を削リ、周囲の木を伐採して、大量の石垣石を掘り出す必要があリます。夜間はかがり火を

焚いて、大勢での作業の様子は、小田原城からも逐ー確認されていたものと考えられます。

むしろ、短期間に築城したことこそが、伝説として語り継がれているものと考えられます。」

見事なる屋形出来るぞや」と、一夜城伝説の一端を伝えていますが、石垣山城を築城するには

山を削リ、周囲の木を伐採して、大量の石垣石を掘り出す必要があリます。夜間はかがり火を

焚いて、大勢での作業の様子は、小田原城からも逐ー確認されていたものと考えられます。

むしろ、短期間に築城したことこそが、伝説として語り継がれているものと考えられます。」

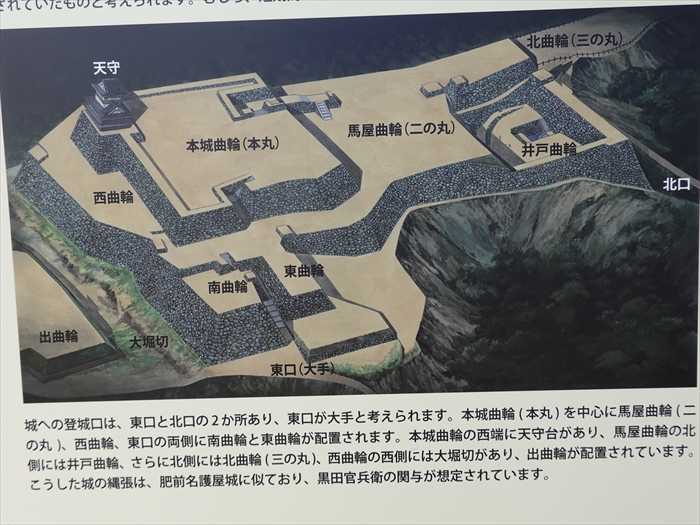

「城への登城ロは、東ロと北ロの2か所あり、東口が大手と考えられます。本城曲物(本丸)を

中心に馬屋曲輪(ニの丸)、西曲輪、東ロの両側に南曲輪と東曲輪が配置されます。本城曲輪の

西端に天守台があリ、馬屋曲物の北側には井戸曲輸、さらに北側には北曲輪(三の丸)、西曲輪の

西側には大堀切があリ、出曲輪が配置されています。

中心に馬屋曲輪(ニの丸)、西曲輪、東ロの両側に南曲輪と東曲輪が配置されます。本城曲輪の

西端に天守台があリ、馬屋曲物の北側には井戸曲輸、さらに北側には北曲輪(三の丸)、西曲輪の

西側には大堀切があリ、出曲輪が配置されています。

こうした城の縄張は、肥前名護屋城に似ておリ、黒田官兵衛の関与が想定されています。」

「小田原城と石垣山城の位置関係」

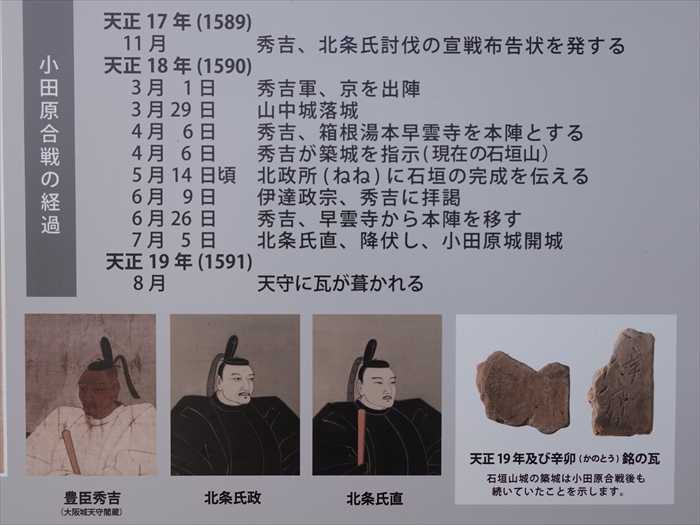

「小田原合戦の経過

天正17年(1589)

11月 秀吉、北条氏討伐の宣戦布告状を発する

天正18年(1590)

3月1日 秀吉軍、京を出陣

3月29日 山中城落城

4月6日 秀吉、箱根湯本早雲寺を本陣とする

4月6日 秀吉が築城を指示(現在の石垣山)

5月14日頃 北政所(ねね)に石垣の完成を伝える

6月9日 伊達政宗、秀吉に拝謁

6月26日 秀吉、早雲寺から本陣を移す

7月5日 北条氏直、降伏し、小田原城開城

天正19年(1591)

8月 天守に瓦が葺かれる」

「小田原合戦の攻囲陣立図」。

「国指定史跡 石垣山(一夜城)入口」を上って行った。

「旧城道 東登口」。

「東曲輪」(右)と「南曲輪」(左)の間を上る旧城道。

この先がかつて大手門があった場所とされている。

東ロ城道は駐車場川にある入口から南曲輪・南腰曲輪を経て本城曲輪へと至る現在の園路。

北側に東曲輪、南側に南曲輪を見ながら切り通し状の道を入口から直進すると、南腰曲愉の石垣に

突き当たる。途中大きな石垣が城道に崩れ落ちていて、さながら登山道のような風景であった。

また、説明板の付近では、城道の脇に造られた石組水路の跡を確することができたのであった。

北側に東曲輪、南側に南曲輪を見ながら切り通し状の道を入口から直進すると、南腰曲愉の石垣に

突き当たる。途中大きな石垣が城道に崩れ落ちていて、さながら登山道のような風景であった。

また、説明板の付近では、城道の脇に造られた石組水路の跡を確することができたのであった。

突き当りを南へ折れて南曲輪へ人るところには、東口外門があったと。この東ロ外門を過ぎると、

すぐ西へ折れて東ロ中門のある南腰曲輸へと登る。さらに南腰曲輪を北・西へと折れると本城曲輸

東門に至るのであった。このように、東ロ城道は、東ロ外門・中門と本城曲輪東門の三つの門を

通過して本丸である本城曲輪に至る構造となっていたのであった。

すぐ西へ折れて東ロ中門のある南腰曲輸へと登る。さらに南腰曲輪を北・西へと折れると本城曲輸

東門に至るのであった。このように、東ロ城道は、東ロ外門・中門と本城曲輪東門の三つの門を

通過して本丸である本城曲輪に至る構造となっていたのであった。

左側に巨大な石垣が。

「南曲輪」下の、穴太衆により築かれた野面積みの石垣。

角度を変えて。

更に上って行った。

「東口城道」は大きな石垣が城道に崩れ落ちていて、さながら登山道のような風景。

「石垣山城」案内板。

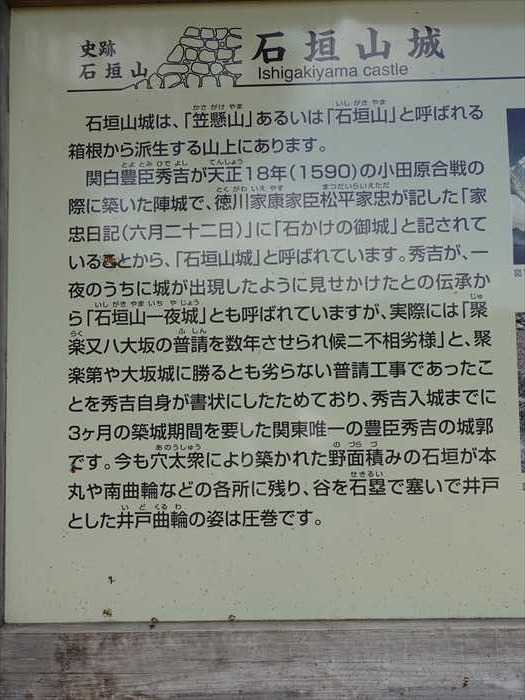

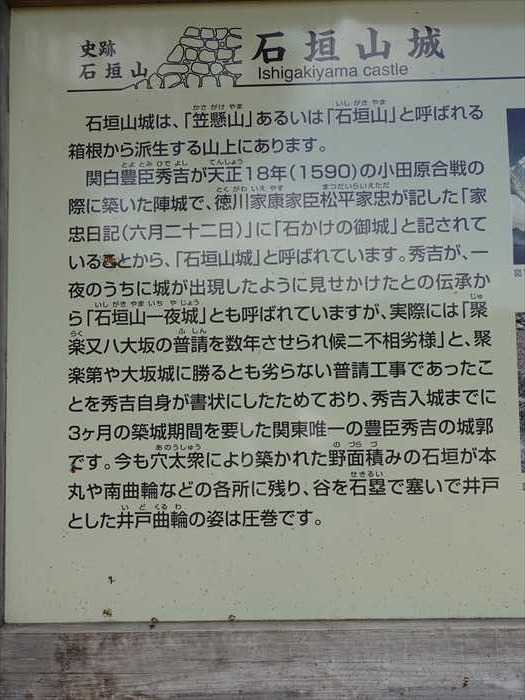

「石垣山城

石垣山城は、「笠懸山(かさがけやま)」あるいは「石垣山」と呼ばれる箱根から派生する山上に

あります。

あります。

関白豊臣秀吉が天正18年(1590)の小田原合戦の際に築いた陣城で、徳川家康家臣松平家忠が

記した「家忠日記(六月ニ十ニ日)」に「石かけの御城」と記されていることから、「石垣山城」と

呼ばれています。秀吉が、一夜のうちに城が出現したように見せかけたとの伝承から

「石垣山一夜城」とも呼ばれていますが、実際には「聚楽(じゅらく)又ハ大坂の普請を数年

させられ候ニ不相劣様」と、聚楽第や大坂城に勝るとも劣らない普請工事であったことを

秀吉自身が書状にしたためており、秀吉入城までに3ヶ月の築城期間を要した関東唯一の

豊臣秀吉の城郭です。今も穴太衆により築かれた野面積みの石垣が本丸や南曲輪などの各所に

残り、谷を石塁で塞いで井戸とした井戸曲輪の姿は圧巻です。」

記した「家忠日記(六月ニ十ニ日)」に「石かけの御城」と記されていることから、「石垣山城」と

呼ばれています。秀吉が、一夜のうちに城が出現したように見せかけたとの伝承から

「石垣山一夜城」とも呼ばれていますが、実際には「聚楽(じゅらく)又ハ大坂の普請を数年

させられ候ニ不相劣様」と、聚楽第や大坂城に勝るとも劣らない普請工事であったことを

秀吉自身が書状にしたためており、秀吉入城までに3ヶ月の築城期間を要した関東唯一の

豊臣秀吉の城郭です。今も穴太衆により築かれた野面積みの石垣が本丸や南曲輪などの各所に

残り、谷を石塁で塞いで井戸とした井戸曲輪の姿は圧巻です。」

「石垣山城復元模式図」。

「井戸曲輪の様子」。

振り返ると、陸上自衛隊のジープと隊員の姿が。

「二の丸」方向に進んで行った。

「東曲輪(上段)」下の石垣。

前方に「二の丸(馬屋曲輪)」下が見えて来た。

「二の丸(馬屋曲輪)」下の石垣斜面。

江戸時代の古絵図では二の丸と書かれていたが、伝承ではここに馬屋が置かれ、馬洗場と

呼ばれた湧水もあったとか。櫓台跡も残っているという。

「馬屋曲輪石垣

史跡指定年月日:昭和34年(1959年) 5月13日

石垣山は、豊臣秀吉が戦国大名小田原北条氏の小田原城を攻略するため、天正18年(1590年)

に築いた総石垣の城です。地震等による被害で崩れた箇所もあるものの、今なお雄大な石垣が

残っています。秀吉が天下統一を成し遂げ戦国時代が終わる舞台となった歴史的意義と併せ、

築城年が限定される築城史上の基準として、学術上価値ある遺跡として史跡に指定されました。

残っています。秀吉が天下統一を成し遂げ戦国時代が終わる舞台となった歴史的意義と併せ、

築城年が限定される築城史上の基準として、学術上価値ある遺跡として史跡に指定されました。

石垣山の石垣は、古式の野面積みと呼はれる技法で積まれています。図2に示す馬屋曲輪の石垣は、

比較的良好に築城当時の姿を保ち、延長約67m、高さ最大約6m、勾配約60度となっています。

規格のない自然石を適切に組み合わせることで、強固な石垣を築いており、構築した技能者の高度な

技術が窺えます。

比較的良好に築城当時の姿を保ち、延長約67m、高さ最大約6m、勾配約60度となっています。

規格のない自然石を適切に組み合わせることで、強固な石垣を築いており、構築した技能者の高度な

技術が窺えます。

(図2は安全を確保するため平成2 8年度に実施した保全対策工事前の写真です)

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.