PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【街路樹花壇の片喰…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ミラーモードで作る… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんミラーモードで作る…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 寒川町歴史散歩

【寒川町の寺社旧蹟を巡る】 目次

そして「寒川神社」の散策に向かう。

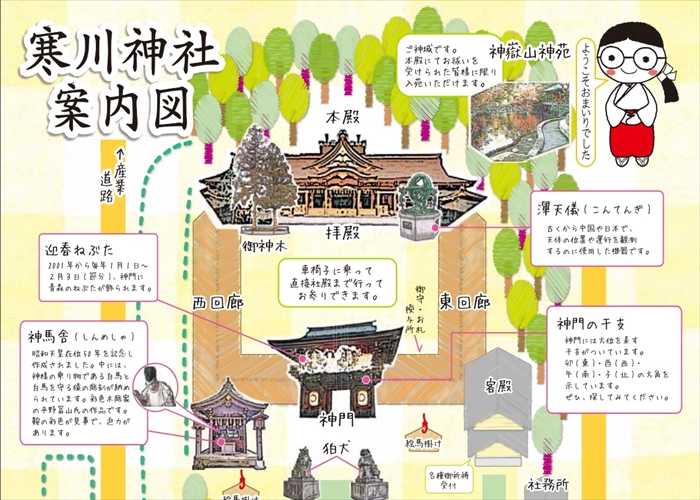

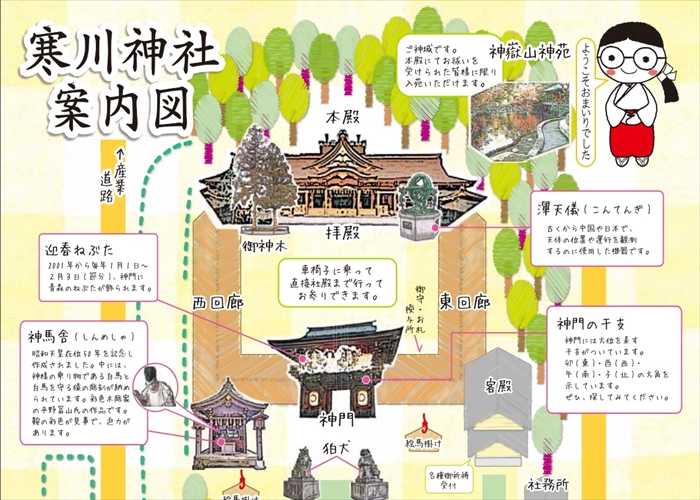

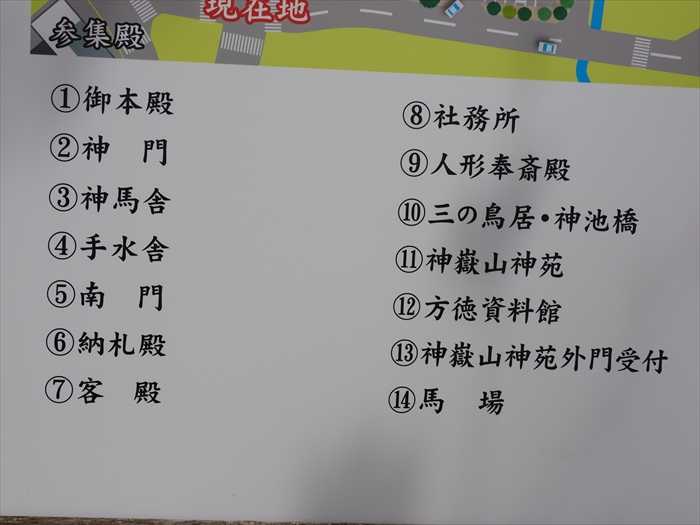

「寒川神社案内図」。

最初に「寒川神社参集殿」を訪ねた。

ツツジの植栽の中の遊歩道を歩く。

「寒川神社参集殿」には、結婚式場、披露宴会場、宴会場・会議室 、その他

レストランあおば等が設けられている。

「寒川神社参集殿」。

「鎌倉本体の武士 梶原景時 ゆかりの地」と書かれた幟。

上部には梶原氏の家紋「丸に並び矢」が。

そして「寒川神社」の散策に向かう。

「寒川神社案内図」。

本殿及び拝殿の手前には神門がある。参道は当社境内から南に1kmほど進んだJR相模線の

踏切近くにある一之鳥居から始まり、参道途中には二之鳥居(大鳥居)、境内入口には最後の

鳥居となる三之鳥居がある。

2001年より新年から2月の節分まで、神門に神話にちなんだ迎春ねぶたが飾られるようになり、

夜にはライトアップもされている。 2012年まではその年の干支にちなんだねぶたが飾られて

いたが、干支が一巡した2013年からは神話ねぶたが飾られている。

踏切近くにある一之鳥居から始まり、参道途中には二之鳥居(大鳥居)、境内入口には最後の

鳥居となる三之鳥居がある。

2001年より新年から2月の節分まで、神門に神話にちなんだ迎春ねぶたが飾られるようになり、

夜にはライトアップもされている。 2012年まではその年の干支にちなんだねぶたが飾られて

いたが、干支が一巡した2013年からは神話ねぶたが飾られている。

最初に「寒川神社参集殿」を訪ねた。

ツツジの植栽の中の遊歩道を歩く。

「寒川神社参集殿」には、結婚式場、披露宴会場、宴会場・会議室 、その他

レストランあおば等が設けられている。

「寒川神社参集殿」。

「鎌倉本体の武士 梶原景時 ゆかりの地」と書かれた幟。

上部には梶原氏の家紋「丸に並び矢」が。

梶原 景時(かじわら かげとき)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。

鎌倉幕府の御家人。

鎌倉幕府の御家人。

石橋山の戦いで源頼朝を救ったことから重用され侍所所司、厩別当となる。当時の東国武士には

珍しく教養があり、和歌を好み、「武家百人一首」にも選出されている。源義経と対立した

人物として知られるが、頼朝の信任厚く、都の貴族からは「一ノ郎党」「鎌倉ノ本体ノ武士」と

称されていた。鎌倉幕府では頼朝の寵臣として権勢を振るったが、頼朝の死後に追放され一族と

ともに滅ぼされた(梶原景時の変)。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では日本の歌舞伎役者、俳優・声優の「二代目 中村 獅童

(にだいめ なかむらしどう)」氏が「梶原景時」を演じている。

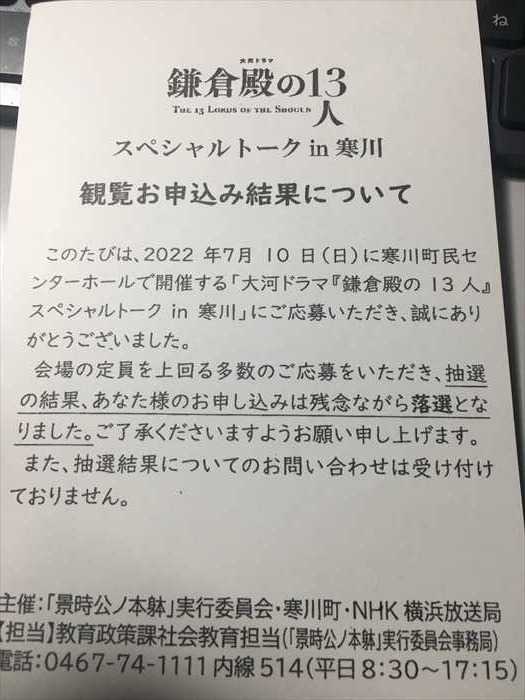

そして7月10日に「中村 獅童」氏出演の「鎌倉殿の13人 スペシャルトーク in 寒川」が

行われるとのことで、申し込んだのであった。

しかしながら、落選の通知が届いたのであった。

茅ヶ崎市で行われた「 鎌倉殿の13人 スペシャルトーク in 茅ヶ崎 」👈リンク には

参加できたのであったが。

やはり「中村 獅童」氏の競争率は高いのであった。

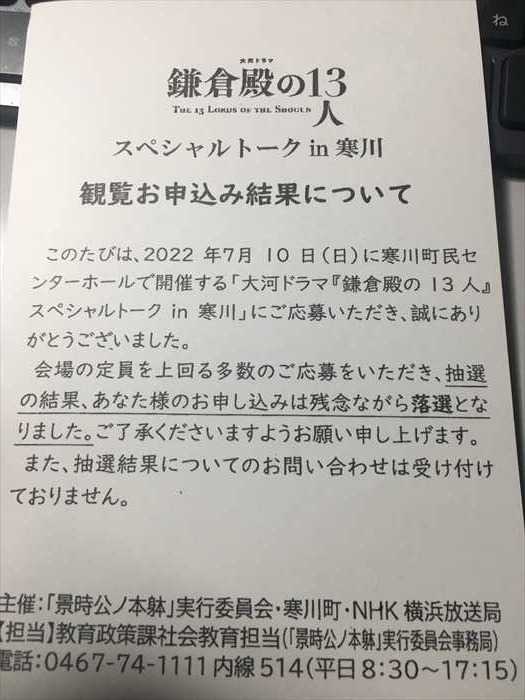

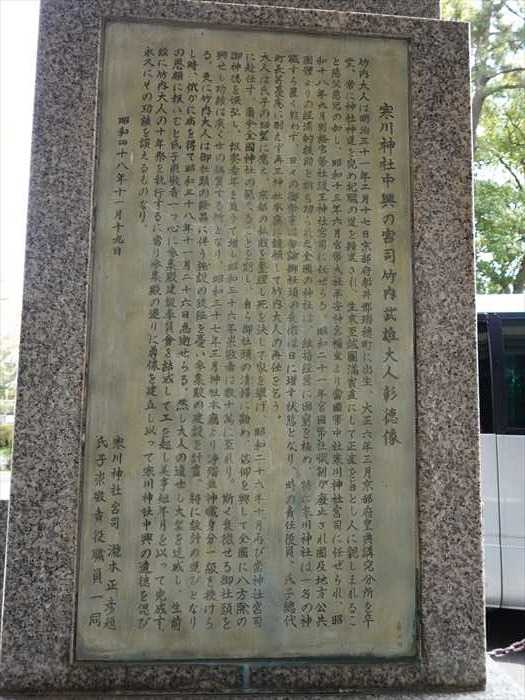

そして「参集殿」前にあったのが、「浄明正直(じょうみょうせいちょく) 寒川神社宮司

竹内武雄書」の銘がある銅像。

お顔をズームで。

台座の裏には

「寒川神社中興の宮司竹内武雄大人彰徳像

竹内大人は明治三十一年二月十七日京都府船井郡瑞穂町に出生、大正六年京都府皇典講究分所を

卒業、常に神社神道を究め祀職の道を精進され、生来至誠圓満實直にして正直を旨とし人に

親しまれること慈父慈兄の如し、昭和十三年六月官幣大社平安神宮禰宜より當國幤中社寒川神社

宮司に任ぜられ、昭和十八年九月別各幤社護王神社宮司に任ぜらる。昭和二十一年官國幤社職制が

廃止され國及地方公共團體よりの經濟的援助を断ち切られた全國の神社は、維持經營に困窮を究め、

特に寒川神社は一名の神職すら置く能わず、日々の御祭事は勿論御社頭の衰微は日に増す状態と

なり、時の責任役員、氏子總代町長等憂慮に耐えず再三神社本廳に請願して竹内大人の再任を

乞う。大人は氏子の切望に應え、京都の私財を整理し死を決して家を擧げ、昭和二十六年十月再び

當神社宮司に赴任す。爾今全國神社の範たることを期し、自ら御社頭の清掃に勤め、信仰を興して

全國に八方除けの御神徳を恢弘し、報賽者年を追うて増し昭和三十六年崇敬者は數十萬に至れり。

斯く 衰微せる御頭社を興せし功績は廣く世の稱贊する所となり、昭和三十七年三月神社本廳より

浄階並神職身分一級を授けらる。更に竹内大人は御社頭の隆昌に伴う施設の狭隘を憂い参集殿の

建設を計畫、將に設計の運びとなりし時、俄に病を得て昭和三十八年十一月二十六日急逝せらる。

珍しく教養があり、和歌を好み、「武家百人一首」にも選出されている。源義経と対立した

人物として知られるが、頼朝の信任厚く、都の貴族からは「一ノ郎党」「鎌倉ノ本体ノ武士」と

称されていた。鎌倉幕府では頼朝の寵臣として権勢を振るったが、頼朝の死後に追放され一族と

ともに滅ぼされた(梶原景時の変)。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では日本の歌舞伎役者、俳優・声優の「二代目 中村 獅童

(にだいめ なかむらしどう)」氏が「梶原景時」を演じている。

そして7月10日に「中村 獅童」氏出演の「鎌倉殿の13人 スペシャルトーク in 寒川」が

行われるとのことで、申し込んだのであった。

しかしながら、落選の通知が届いたのであった。

茅ヶ崎市で行われた「 鎌倉殿の13人 スペシャルトーク in 茅ヶ崎 」👈リンク には

参加できたのであったが。

やはり「中村 獅童」氏の競争率は高いのであった。

そして「参集殿」前にあったのが、「浄明正直(じょうみょうせいちょく) 寒川神社宮司

竹内武雄書」の銘がある銅像。

お顔をズームで。

台座の裏には

「寒川神社中興の宮司竹内武雄大人彰徳像

竹内大人は明治三十一年二月十七日京都府船井郡瑞穂町に出生、大正六年京都府皇典講究分所を

卒業、常に神社神道を究め祀職の道を精進され、生来至誠圓満實直にして正直を旨とし人に

親しまれること慈父慈兄の如し、昭和十三年六月官幣大社平安神宮禰宜より當國幤中社寒川神社

宮司に任ぜられ、昭和十八年九月別各幤社護王神社宮司に任ぜらる。昭和二十一年官國幤社職制が

廃止され國及地方公共團體よりの經濟的援助を断ち切られた全國の神社は、維持經營に困窮を究め、

特に寒川神社は一名の神職すら置く能わず、日々の御祭事は勿論御社頭の衰微は日に増す状態と

なり、時の責任役員、氏子總代町長等憂慮に耐えず再三神社本廳に請願して竹内大人の再任を

乞う。大人は氏子の切望に應え、京都の私財を整理し死を決して家を擧げ、昭和二十六年十月再び

當神社宮司に赴任す。爾今全國神社の範たることを期し、自ら御社頭の清掃に勤め、信仰を興して

全國に八方除けの御神徳を恢弘し、報賽者年を追うて増し昭和三十六年崇敬者は數十萬に至れり。

斯く 衰微せる御頭社を興せし功績は廣く世の稱贊する所となり、昭和三十七年三月神社本廳より

浄階並神職身分一級を授けらる。更に竹内大人は御社頭の隆昌に伴う施設の狭隘を憂い参集殿の

建設を計畫、將に設計の運びとなりし時、俄に病を得て昭和三十八年十一月二十六日急逝せらる。

然し大人の遺せし大望を達成し、生前の恩顧に報いむと氏子崇敬者一つ心に参集殿建設奉贊會を

結成して工を起し美事短年月を以って完成す。

慈に竹内大人の十年祭を執行するに當り参集殿の邊りに尊像を建立し以って寒川神社中興の遺徳を

偲び、永久にその功績を讚えるものなり。」

「寒川神社参集殿」の内部に入ると正面には、

ねぶた「「箙(えびら)の梅」梶原景季(かげすえ)」が展示されていた。

近づいて。

ここ寒川ゆかりの武将で、大河ドラマで注目されている梶原景時。

その嫡男で源平合戦に従軍した景季(かげすえ)の雄姿。

刃を構える背には梅の枝が。ねぶた師の諏訪慎さんが制作と。

景季は木曾義仲と源義経が宇治川(京都)で戦った時に先陣争いを繰り広げたり、生田の森

(神戸)での平家との戦いでも奮戦、梅の枝を箙(えびら=矢を運ぶ道具)に挿して戦った

エピソードなどがあるとのこと。

のである。

「人力車」も展示されていた。結婚式の記念撮影や境内移動用に使われているものであろうか。

神前結婚式場。

【https://nihon-kekkon.com/party/sansyuden/】より

「寒川神社参集殿」を後にすると正面の道路の分岐場所には大きな石灯籠があった。

もともと、石灯籠は、奈良時代から僧侶が使い始め主に寺院で用いられていたようです。

仏像に灯をともすために、仏道の前に置かれた。仏教の考え方の1つに、灯が邪気を払うという

意味があるようです。その後、神社の献灯として使われるようになったのだと。

神奈川県高座郡寒川町宮山3929。

「寒川神社参集殿」の前の道路の南、一の鳥居方向を見る。

そして「寒川神社」方向には「相模國一之宮 寒川神社」案内塔が。

三角ロータリーの中には、巨石その奥には淡いピンクの桜の花が。

「八重紅枝垂(やえべにしだれ)」と。

寒川神社神嶽山神苑開苑10周年を記念して、2020年2月に植樹された「八重紅枝垂」。

枝垂桜の中でも特に人気の高いエドヒガン系の園芸品種。

江戸時代から栽培されていて、別名:「遠藤桜」「仙台八重枝垂」「仙台小桜」「平安紅枝垂」

とも呼ばれる と。

薄紅色の小輪で八重咲きの花を枝いっぱいにつける枝垂れ桜で、たいへん優雅なのであった。

そして「寒川神社前」交差点に。

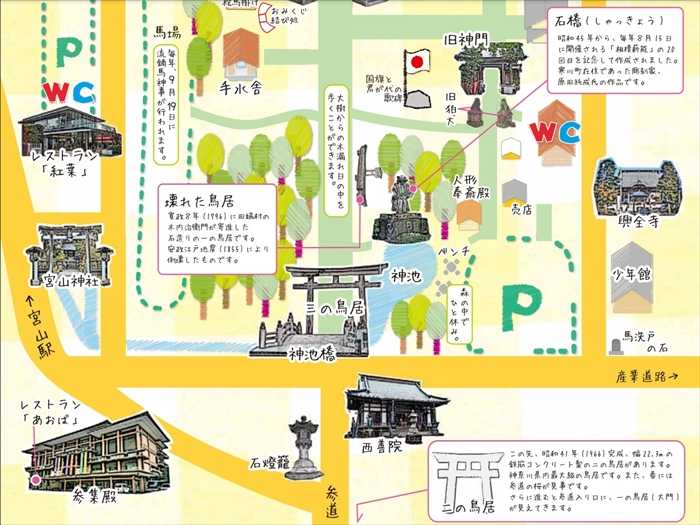

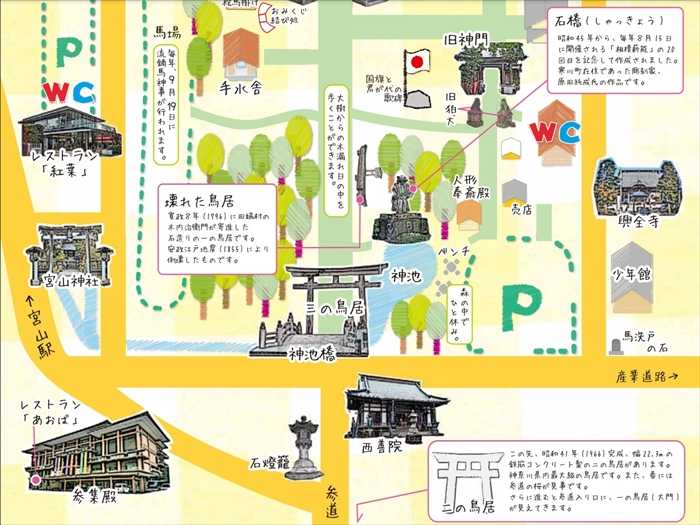

横断歩道の先に太皷橋「神池橋」と「三の鳥居」が現れた。

社号標石「相模國一之宮 國幤中社寒川神社」。

近づいて。

その先の「神池」の噴水の先には「石橋(しゃっきょう)」が見えた。

ズームして。

昭和45年から、毎年8月15日に開催される「相模薪能」の20回目を記念して作成。

寒川町在住であった彫刻家、原田純成さんの作品であると。

横の石橋から太鼓橋「神池橋」を見る。

「神池橋」とその先に「三の鳥居」。

「神池橋」は「神池」にかかる太皷橋。平成二三年老朽化により架け直され「神池橋」と

命名された。神様がお渡りになる橋と。

正面から。

横の橋とその先には「神池」の噴水が。

「三の鳥居」。

「三の鳥居」は、境内にある桧造りの明神島居。平成ニ年・皇紀二六五〇年奉祝記念事業として

建て直されたとのこと。

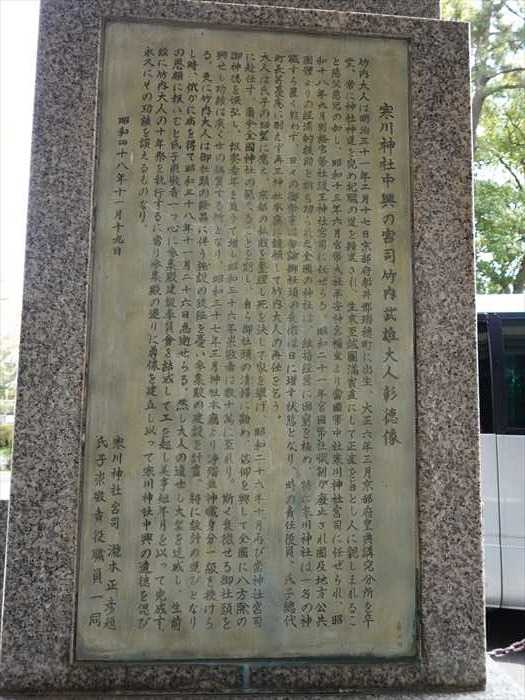

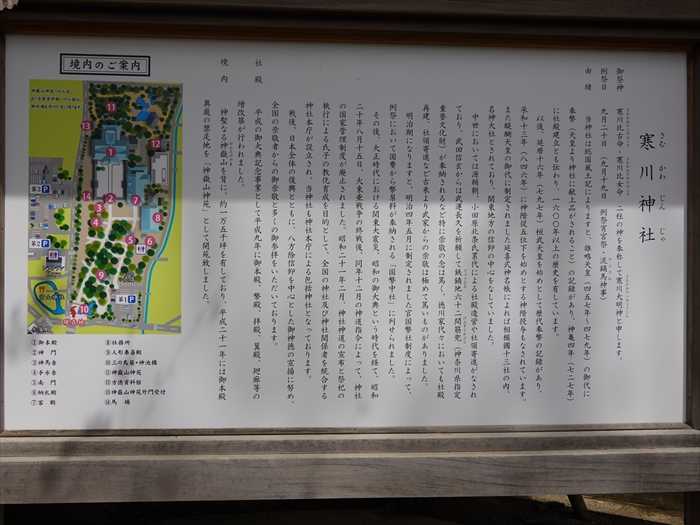

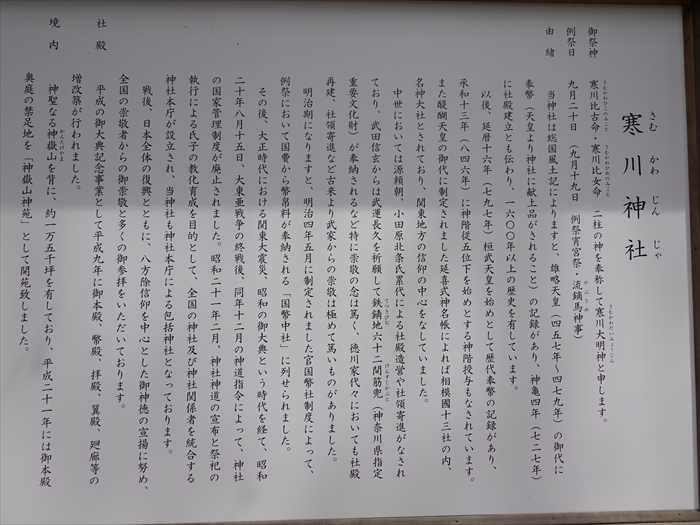

「寒川神社」案内板。

「 寒川神社(さむかわじんじゃ)

結成して工を起し美事短年月を以って完成す。

慈に竹内大人の十年祭を執行するに當り参集殿の邊りに尊像を建立し以って寒川神社中興の遺徳を

偲び、永久にその功績を讚えるものなり。」

「寒川神社参集殿」の内部に入ると正面には、

ねぶた「「箙(えびら)の梅」梶原景季(かげすえ)」が展示されていた。

近づいて。

ここ寒川ゆかりの武将で、大河ドラマで注目されている梶原景時。

その嫡男で源平合戦に従軍した景季(かげすえ)の雄姿。

刃を構える背には梅の枝が。ねぶた師の諏訪慎さんが制作と。

景季は木曾義仲と源義経が宇治川(京都)で戦った時に先陣争いを繰り広げたり、生田の森

(神戸)での平家との戦いでも奮戦、梅の枝を箙(えびら=矢を運ぶ道具)に挿して戦った

エピソードなどがあるとのこと。

正治元年(1199年)正月に頼朝が死去すると梶原一族の運命は暗転。同年11月に景時は

三浦義村、和田義盛ら御家人66人の連名の弾劾を受けて、鎌倉から追放され、所領の

相模国一ノ宮へ退いた。

正治2年(1200年)正月、景時、景季は一族とともに相模国一ノ宮を出て上洛を企てた。

途中、「 駿河国清見関 」👈リンク で在地の武士と諍いになり、弟たちは次々と

討ち死にしてしまった。景季は景時とともに山中に退いて戦い、ここで一族とともに

自害したのであった。享年39。

鎌倉市笛田の「佛行寺」には、景季の片腕を埋めたと伝わる「 源太塚

」👈リンク が残っている三浦義村、和田義盛ら御家人66人の連名の弾劾を受けて、鎌倉から追放され、所領の

相模国一ノ宮へ退いた。

正治2年(1200年)正月、景時、景季は一族とともに相模国一ノ宮を出て上洛を企てた。

途中、「 駿河国清見関 」👈リンク で在地の武士と諍いになり、弟たちは次々と

討ち死にしてしまった。景季は景時とともに山中に退いて戦い、ここで一族とともに

自害したのであった。享年39。

のである。

「人力車」も展示されていた。結婚式の記念撮影や境内移動用に使われているものであろうか。

神前結婚式場。

【https://nihon-kekkon.com/party/sansyuden/】より

「寒川神社参集殿」を後にすると正面の道路の分岐場所には大きな石灯籠があった。

もともと、石灯籠は、奈良時代から僧侶が使い始め主に寺院で用いられていたようです。

仏像に灯をともすために、仏道の前に置かれた。仏教の考え方の1つに、灯が邪気を払うという

意味があるようです。その後、神社の献灯として使われるようになったのだと。

神奈川県高座郡寒川町宮山3929。

「寒川神社参集殿」の前の道路の南、一の鳥居方向を見る。

そして「寒川神社」方向には「相模國一之宮 寒川神社」案内塔が。

三角ロータリーの中には、巨石その奥には淡いピンクの桜の花が。

「八重紅枝垂(やえべにしだれ)」と。

寒川神社神嶽山神苑開苑10周年を記念して、2020年2月に植樹された「八重紅枝垂」。

枝垂桜の中でも特に人気の高いエドヒガン系の園芸品種。

江戸時代から栽培されていて、別名:「遠藤桜」「仙台八重枝垂」「仙台小桜」「平安紅枝垂」

とも呼ばれる と。

薄紅色の小輪で八重咲きの花を枝いっぱいにつける枝垂れ桜で、たいへん優雅なのであった。

そして「寒川神社前」交差点に。

横断歩道の先に太皷橋「神池橋」と「三の鳥居」が現れた。

社号標石「相模國一之宮 國幤中社寒川神社」。

近づいて。

その先の「神池」の噴水の先には「石橋(しゃっきょう)」が見えた。

ズームして。

昭和45年から、毎年8月15日に開催される「相模薪能」の20回目を記念して作成。

寒川町在住であった彫刻家、原田純成さんの作品であると。

横の石橋から太鼓橋「神池橋」を見る。

「神池橋」とその先に「三の鳥居」。

「神池橋」は「神池」にかかる太皷橋。平成二三年老朽化により架け直され「神池橋」と

命名された。神様がお渡りになる橋と。

正面から。

横の橋とその先には「神池」の噴水が。

「三の鳥居」。

「三の鳥居」は、境内にある桧造りの明神島居。平成ニ年・皇紀二六五〇年奉祝記念事業として

建て直されたとのこと。

「寒川神社」案内板。

「 寒川神社(さむかわじんじゃ)

御祭神

寒川比古命(さむかわひこのみこと)・寒川比女命(さむかわひめのみこと)

ニ柱の神を奉称して寒川大明神と申します。

ニ柱の神を奉称して寒川大明神と申します。

例祭日

九月ニ十日(九月十九日 例祭宵宮祭・流鏑馬神事)

由緒

神社に献上品がされること)の記録かあり、神亀四年(七ニ七年)に社殿建立とも伝わり、

一六〇〇年以上の歴史を有しています。

神社に献上品がされること)の記録かあり、神亀四年(七ニ七年)に社殿建立とも伝わり、

一六〇〇年以上の歴史を有しています。

以後、延暦十六年(七九七年)桓武天皇を始めとして歴代奉幣の記録があり、承和十三年

(八四六年)に神階従五位下を始めとする神階授与もなされています

(八四六年)に神階従五位下を始めとする神階授与もなされています

また醍醐天皇の御代に制定されました延喜式神名帳によれば相模國十三仕の内、明神大社と

されており、関東地方の信仰の中心をなしていました。

されており、関東地方の信仰の中心をなしていました。

中世においては源頼朝、小田原北条氏累代による社殿造営や社領寄進がなされており、

武田信玄からは武運長久を祈願して鉄錆地六十ニ間筋兜(神奈川県指定重要文化財)が奉納される

など特に崇敬の念は篤く、徳川家代々においても社殿再建、社領寄進など古来より武家からの

崇敬は極めて篤いものがありました。

武田信玄からは武運長久を祈願して鉄錆地六十ニ間筋兜(神奈川県指定重要文化財)が奉納される

など特に崇敬の念は篤く、徳川家代々においても社殿再建、社領寄進など古来より武家からの

崇敬は極めて篤いものがありました。

明治期になりますと、明治四年五月に制定されました官国幣社制度によって、例祭におきて

国費から幣帛料が奉納される「国幣中社」に列せられました。

国費から幣帛料が奉納される「国幣中社」に列せられました。

その後、大正時代における関東大震災、昭和の御大典という時代を経て、昭和ニ十年八月十五日、

大東亜戦争の終戦後、同年十ニ月の神道指令によって、神社の国家管理制度が廃止されました。

昭和ニ十一年ニ月、神社神道の宣布と祭祀の執行による氏子の教化育成を目的として、全国の神社

及び神社関係者を統合する神社本庁が設立され、当神社も神社本庁による包括神社となって

おります。

大東亜戦争の終戦後、同年十ニ月の神道指令によって、神社の国家管理制度が廃止されました。

昭和ニ十一年ニ月、神社神道の宣布と祭祀の執行による氏子の教化育成を目的として、全国の神社

及び神社関係者を統合する神社本庁が設立され、当神社も神社本庁による包括神社となって

おります。

戦後、日本全体の復興とともに、八方除信仰を中心とした御神徳の宣揚に努め、全国の崇敬者

からの御崇敬と多くの御参拝をいただいております。

からの御崇敬と多くの御参拝をいただいております。

社殿

平成の御大典記念事業として平成九年に御本殿、幤殿、拝殿、翼殿、廻廊等の増改築が

行われました。

行われました。

境内

神聖なる神嶽山を背に、約一万五千坪を有しており、平成ニ十一年には御本殿奥庭の禁足地を

「神嶽山神苑」として開苑致しました。」

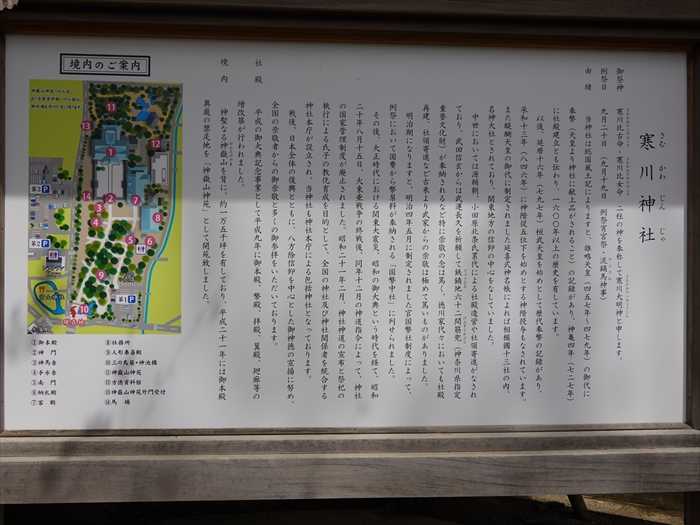

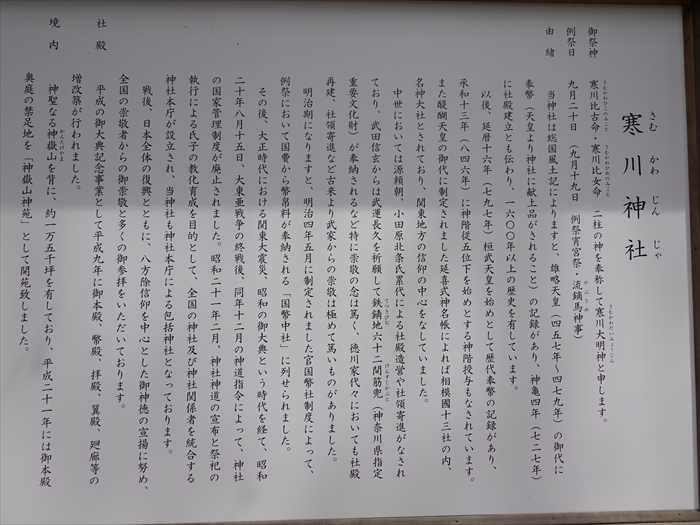

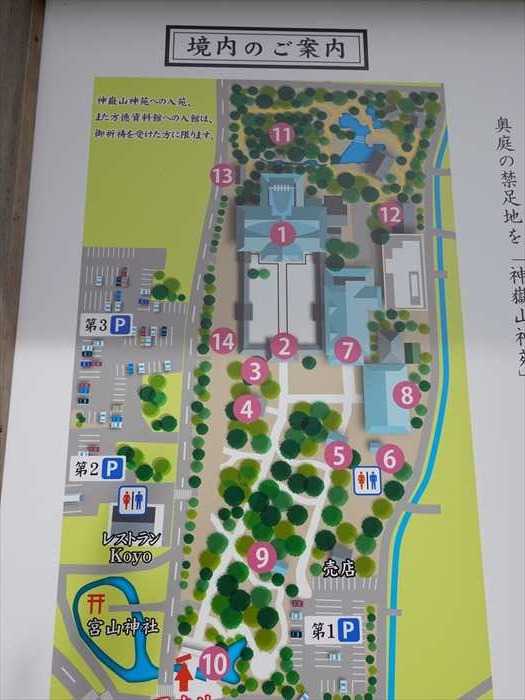

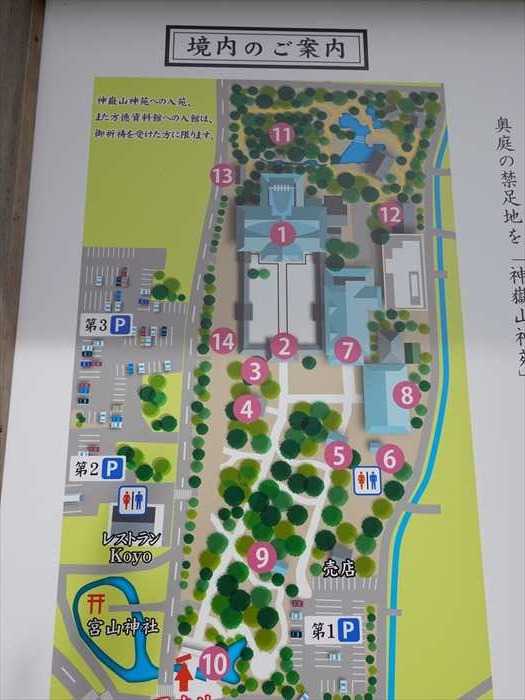

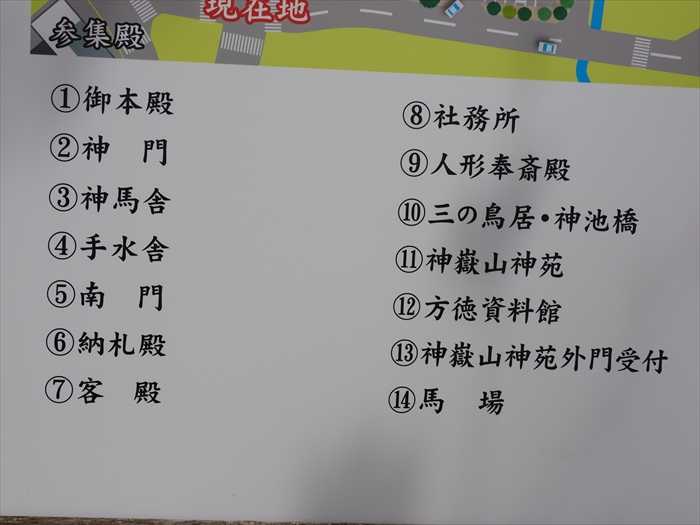

「境内のご案内」。

主要な建物が案内されていた。

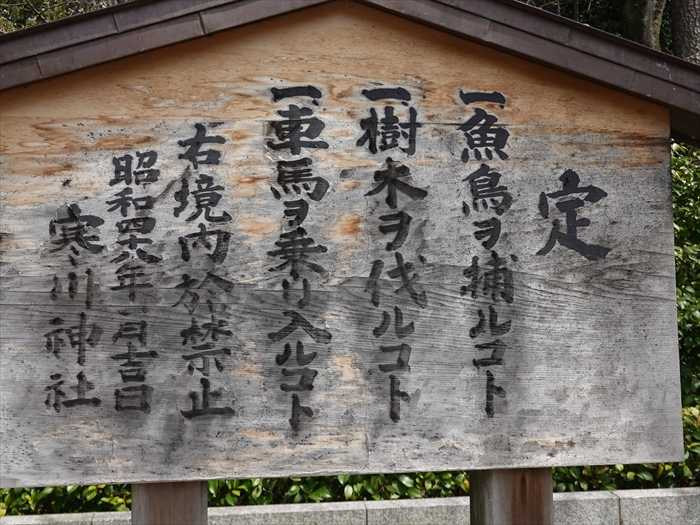

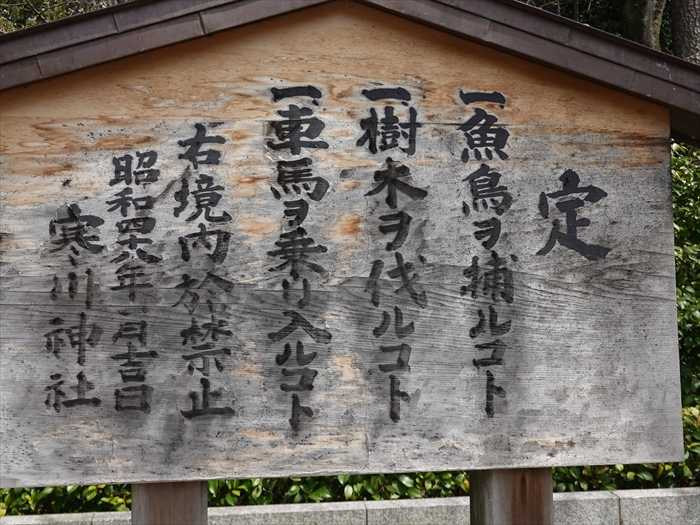

「定

一、魚鳥ヲ捕ルコト

一、樹木ヲ伐ルコト

一、車馬ヲ乗リ入ルコト

右境内於禁止」。

「神池」の噴水を再びズームして。

参道を見る。

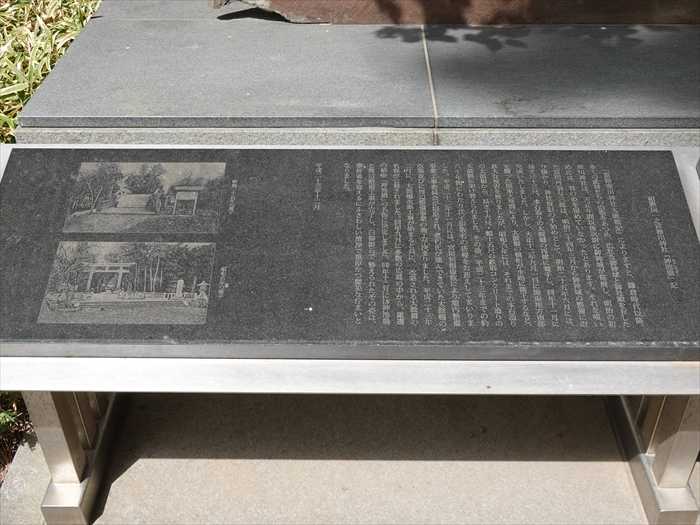

左手に大きな石碑と下部には詳細な案内碑があった。

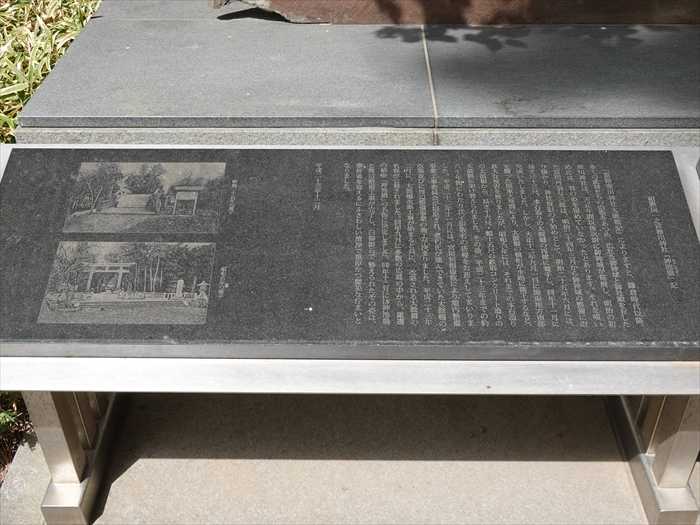

「重修寒川神社太鼓橋記」碑。

「重修寒川神社太鼓橋記

陸軍大将大勲位熾仁親王 篆額

相模國高座郡の寒川神社は、平安朝の延長五年(九ニ七)、延喜式に大社と記載される国家公共の

祭場であるあり、明治四年(一八七一)六月に天皇の大命によって國幤中社に列せられた。

古記によって創建を考えると神亀四年(七ニ七)、或いは天平神護元年(七六五)とも言われるが、

何れとすべきか詳らかではない。承和十三年(八四六)九月に始めて神位を授けられ、その後、

斉衡・貞観・元慶年間に累進していった。源氏が鎌倉に開府してより、常に武家の崇敬する所と

なり、奥深い神域と壮麗な社殿とをみるに至った。また各時代に幤 帛や神田が奉られ、春秋の

祭礼を順調に営まれた。天正(一五七三~)以後、時々に殿舎から回廊まで修繕されたが、それらは

頗る縮小して附属の小社も多く荒廃し、昔日の景観も見られなくなってしまった。

さらに明治初め、神田百石を政府のために割き、玉垣他の地五町余りを上納した。加えて鬱蒼と

した老樹を伐り、粗末な民家が建てられるなど、神域の雑然たる有様もここに極まった。宮司

丹羽与三郎はこれを深く嘆いて、郷里の人々に相談し土地を眺めて、帝室御料林に関する委託林の

規定に副って願い出で、明治二十四年(一八九一)三月に許可が下りた。そこで民家を撤して花木を

植え、広く敬神家を募って大いに復旧のことを計画した。天下四方に応じる者は数多く、社殿を

大改修せんと欲して、往時の荘厳さを見事に取り戻したのである。その費用は巨額にのぼり、

容易なことで工面できるものでは無かった。よって先ず長さ三十三尺の橋を修理し、その形を

皷に似せて太皷橋と称し、次に玉垣六十三間を石で築き、堅牢にして麗しく修復した。

その工事は明治二十五年(一八九ニ)六月に始まり、十一月に完成して、経費三千円・職工三千人を

要した。人々の中心になったのは菊池小兵衛・左藤平兵衛・伊東祐吉・真田喜三郎・

金子四郎右衛門である。十二月一日に神輿渡橋の盛儀が斎行され、遠近の奉拝者が数千人にも

及んだ。この日、内務大臣の特使として社寺局長の國重正文が臨席した。私も神奈川県庁に在官

しており、かって奉幣使として奉仕した際、橋の壊れた状況を観ていただけに、その盛衰の

迹には感慨一入のものを覚える。古今にわたる人心の移り変わり、祭祀を重んじる歴代の

祭典や礼式、神祇を敬う國民精神の美徳が、この壮挙を今に有らしめた。小兵衛などが政府の

方針をよく理解して、人心を振い興したものと言えよう。皆人が誠意をもって怠りなければ、

神社本来の真姿を回復するのも、遠い先のことでは無いと想われる。

丹羽与三郎が石碑を建てようと欲し、私に案文を求めてきたので、これを深く 諒として記文を

刻ませるものである。

明治廿六年一月

神奈川県書記官従五位勲六等 田沼 健 撰

正五位 日下部東作 書

井亀泉 刻」

「相模國一之宮寒川神社「神池橋」記

「寒川神社太鼓橋記」

上記と同様な内容が漢文で刻まれていた。

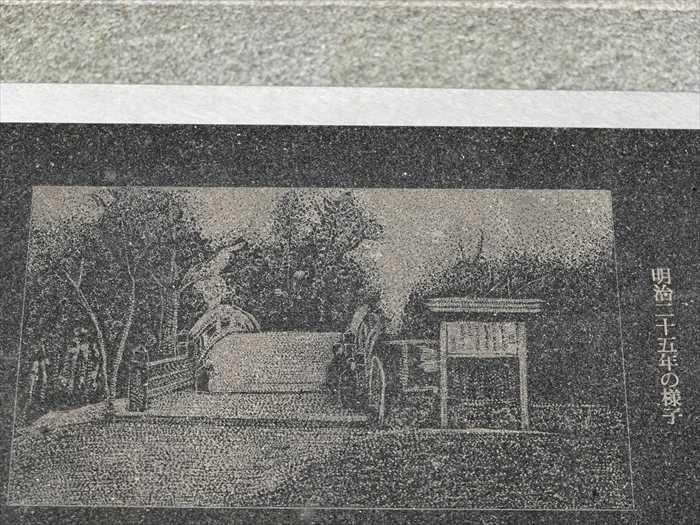

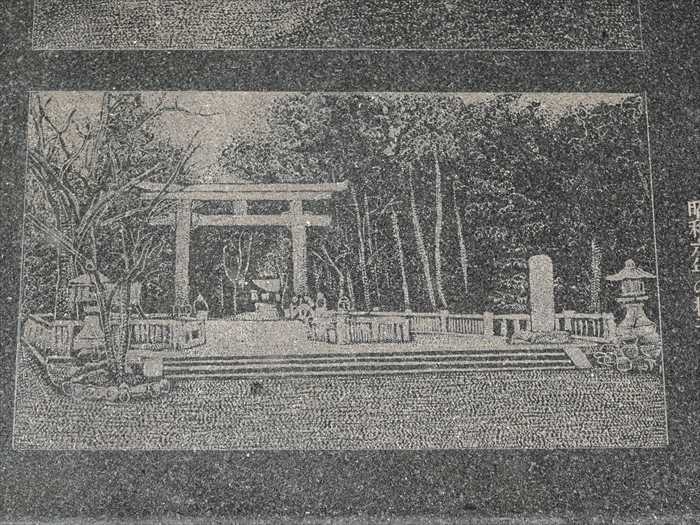

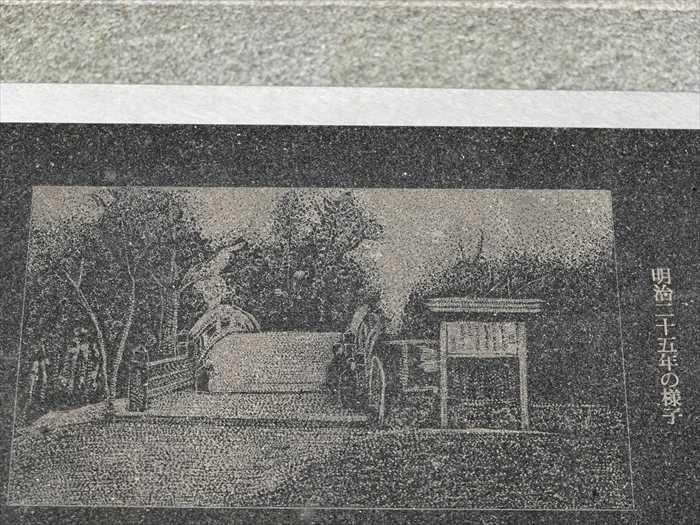

「明治二十五年の様子」。

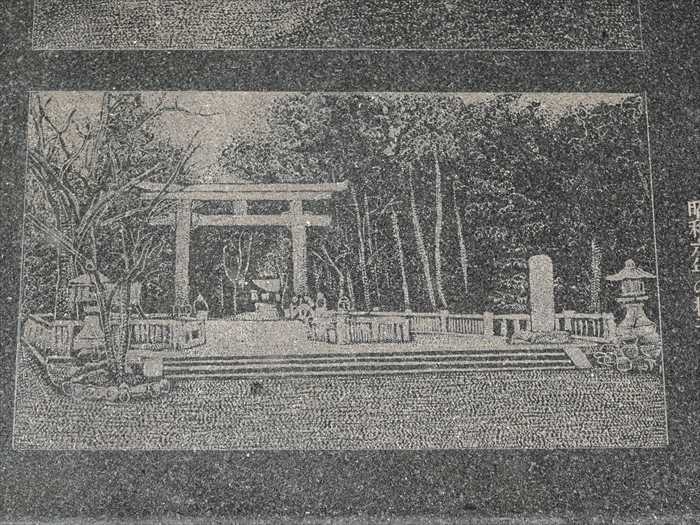

「明治六年の様子」。

・・・もどる・・・

・・・ つづく ・・・

「神嶽山神苑」として開苑致しました。」

「境内のご案内」。

主要な建物が案内されていた。

「定

一、魚鳥ヲ捕ルコト

一、樹木ヲ伐ルコト

一、車馬ヲ乗リ入ルコト

右境内於禁止」。

「神池」の噴水を再びズームして。

参道を見る。

左手に大きな石碑と下部には詳細な案内碑があった。

「重修寒川神社太鼓橋記」碑。

「重修寒川神社太鼓橋記

陸軍大将大勲位熾仁親王 篆額

相模國高座郡の寒川神社は、平安朝の延長五年(九ニ七)、延喜式に大社と記載される国家公共の

祭場であるあり、明治四年(一八七一)六月に天皇の大命によって國幤中社に列せられた。

古記によって創建を考えると神亀四年(七ニ七)、或いは天平神護元年(七六五)とも言われるが、

何れとすべきか詳らかではない。承和十三年(八四六)九月に始めて神位を授けられ、その後、

斉衡・貞観・元慶年間に累進していった。源氏が鎌倉に開府してより、常に武家の崇敬する所と

なり、奥深い神域と壮麗な社殿とをみるに至った。また各時代に幤 帛や神田が奉られ、春秋の

祭礼を順調に営まれた。天正(一五七三~)以後、時々に殿舎から回廊まで修繕されたが、それらは

頗る縮小して附属の小社も多く荒廃し、昔日の景観も見られなくなってしまった。

さらに明治初め、神田百石を政府のために割き、玉垣他の地五町余りを上納した。加えて鬱蒼と

した老樹を伐り、粗末な民家が建てられるなど、神域の雑然たる有様もここに極まった。宮司

丹羽与三郎はこれを深く嘆いて、郷里の人々に相談し土地を眺めて、帝室御料林に関する委託林の

規定に副って願い出で、明治二十四年(一八九一)三月に許可が下りた。そこで民家を撤して花木を

植え、広く敬神家を募って大いに復旧のことを計画した。天下四方に応じる者は数多く、社殿を

大改修せんと欲して、往時の荘厳さを見事に取り戻したのである。その費用は巨額にのぼり、

容易なことで工面できるものでは無かった。よって先ず長さ三十三尺の橋を修理し、その形を

皷に似せて太皷橋と称し、次に玉垣六十三間を石で築き、堅牢にして麗しく修復した。

その工事は明治二十五年(一八九ニ)六月に始まり、十一月に完成して、経費三千円・職工三千人を

要した。人々の中心になったのは菊池小兵衛・左藤平兵衛・伊東祐吉・真田喜三郎・

金子四郎右衛門である。十二月一日に神輿渡橋の盛儀が斎行され、遠近の奉拝者が数千人にも

及んだ。この日、内務大臣の特使として社寺局長の國重正文が臨席した。私も神奈川県庁に在官

しており、かって奉幣使として奉仕した際、橋の壊れた状況を観ていただけに、その盛衰の

迹には感慨一入のものを覚える。古今にわたる人心の移り変わり、祭祀を重んじる歴代の

祭典や礼式、神祇を敬う國民精神の美徳が、この壮挙を今に有らしめた。小兵衛などが政府の

方針をよく理解して、人心を振い興したものと言えよう。皆人が誠意をもって怠りなければ、

神社本来の真姿を回復するのも、遠い先のことでは無いと想われる。

丹羽与三郎が石碑を建てようと欲し、私に案文を求めてきたので、これを深く 諒として記文を

刻ませるものである。

明治廿六年一月

神奈川県書記官従五位勲六等 田沼 健 撰

正五位 日下部東作 書

井亀泉 刻」

「相模國一之宮寒川神社「神池橋」記

「重修寒川神社太鼓橋記」によりますと、鎌倉時代以降、多くの武将たちの崇敬をあつめ、広壮な

御神域と御社殿を有した寒川神社は、天正年間以後次第に御神域が荒廃し、明治の初めには、昔の

姿を留めていなかったとあります。それを嘆いた宮司丹羽与三郎は、明治二十四年三月から

御神域の整備に取り掛かり、神社復旧の手始めとして、明治二十五年六月には、長さ三十三尺、

本石造りの太鼓橋の再建に着手し、同年十一月に完成いたしました。しか大正十二年九月一日に

関東地方南部を襲った関東大地霎により、太鼓橋の橋桁が水路に落下するなど、甚大な被害を

被りましたが、昭和六年には、それまでの本石造りの太鼓橋から、長さ十六尺・幅十五尺の鉄筋

コンクリート造りの太鼓橋に架け替えられました。その後、平成二十三年までの約八十年にわたり

氏子崇敬者の皆様をお迎えしてまいりました。平成二十二年十一月には、宮司利根康教により境内

整備事業工事委員会が招集され、老朽化が進んできていた太鼓橋の改築並びに周辺整備事業の

施工が決まりました。平成二十三年二月に、太鼓橋工事が始まると共に、改築される太鼓橋の

御神域と御社殿を有した寒川神社は、天正年間以後次第に御神域が荒廃し、明治の初めには、昔の

姿を留めていなかったとあります。それを嘆いた宮司丹羽与三郎は、明治二十四年三月から

御神域の整備に取り掛かり、神社復旧の手始めとして、明治二十五年六月には、長さ三十三尺、

本石造りの太鼓橋の再建に着手し、同年十一月に完成いたしました。しか大正十二年九月一日に

関東地方南部を襲った関東大地霎により、太鼓橋の橋桁が水路に落下するなど、甚大な被害を

被りましたが、昭和六年には、それまでの本石造りの太鼓橋から、長さ十六尺・幅十五尺の鉄筋

コンクリート造りの太鼓橋に架け替えられました。その後、平成二十三年までの約八十年にわたり

氏子崇敬者の皆様をお迎えしてまいりました。平成二十二年十一月には、宮司利根康教により境内

整備事業工事委員会が招集され、老朽化が進んできていた太鼓橋の改築並びに周辺整備事業の

施工が決まりました。平成二十三年二月に、太鼓橋工事が始まると共に、改築される太鼓橋の

名称が公募されました。同年九月に多数の応募の中から、厳選の結果「神池橋」の名称に決定

しました。同年十二月には神池橋と周辺整備工事が完了し、白御影石で整えられたその姿は、

参拝者を迎えるにふさわしい清浄で重厚かつ麗美な佇まいとなりました。」しました。同年十二月には神池橋と周辺整備工事が完了し、白御影石で整えられたその姿は、

「寒川神社太鼓橋記」

上記と同様な内容が漢文で刻まれていた。

「明治二十五年の様子」。

「明治六年の様子」。

・・・もどる・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[寒川町歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その26) ・ … 2022.07.29

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その25)・ … 2022.07.28

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その24) ・ … 2022.07.27 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.