PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 寒川町歴史散歩

【寒川町の寺社旧蹟を巡る】 目次

次に訪ねたのが寒川神社の参道の西側に鎮座する「末社 宮山神社」。

道路を渡り石鳥居に向かう。

社号標石「末社 宮山神社」。

扁額「宮山神社」。

ここにも太皷橋があった。

「神池」から連なる水路。

「 寒川神社末社 宮山神社

次に訪ねたのが寒川神社の参道の西側に鎮座する「末社 宮山神社」。

道路を渡り石鳥居に向かう。

社号標石「末社 宮山神社」。

扁額「宮山神社」。

ここにも太皷橋があった。

「神池」から連なる水路。

「 寒川神社末社 宮山神社

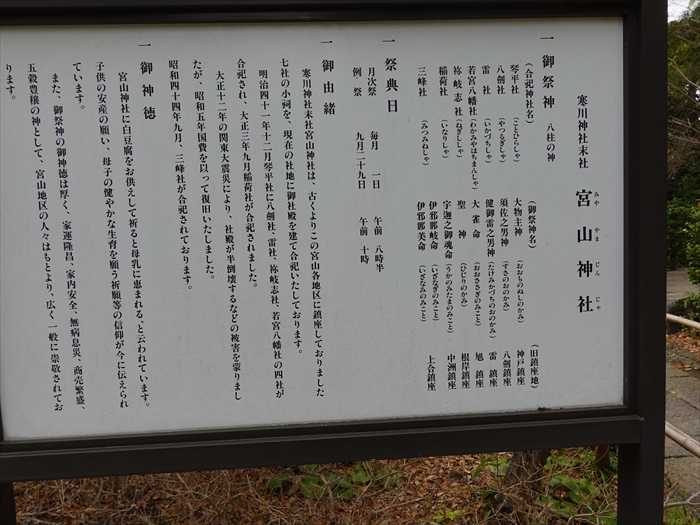

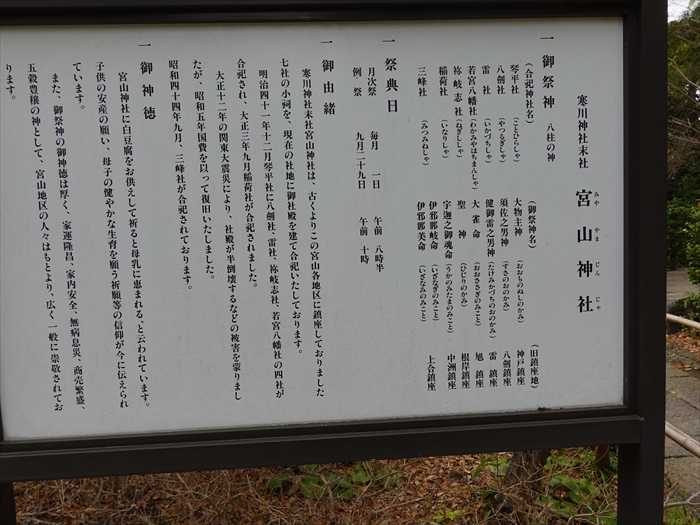

一 御祭神

(合祀神社名) (御祭神名) (旧鎮座地)

琴平社(ことひらしゃ) 大物主神(おおものぬしのかみ) 神戸鎖座

八劍社(やつるぎしゃ) 須佐之男神(すさのおのかみ) 八創鎖座

雷社(いかづちしゃ) 健御雷之男神(たけみかづちのおのかみ) 雷鎮座

わかみや 大雀命(おおささぎのみこと) 旭鎮座

はちまんしゃ)

祢岐志社(ねぎししゃ) 聖神(ひじりのかみ) 根岸鎖座

はちまんしゃ)

祢岐志社(ねぎししゃ) 聖神(ひじりのかみ) 根岸鎖座

郁荷社(いなりしゃ) 字運之御魂命(うかのみたまのみこと) 中洲鎮座

三蜂社(みつみねしゃ) 伊邪瑯岐命(いざなぎのみこと) 上合鎮座

伊邪那美命(いざなみのみこと)

一 祭典日

月次祭 毎月一日 午前八時半

例祭 九月二十九日 午前十時

一 御由緒

寒川神社末社宮山神社は、古くよりこの宮山各地区に鎮座しておりました

七社の小祠を、現在の社地に御社殿を建て合祀いたしております。

明治四十一年十二月琴平社に八劍社、雷社、祢岐志社、若宮八幡社の四社が合祀され、

大正三年九月稲荷社が合祀されました。

大正三年九月稲荷社が合祀されました。

大正十二年の関東大震災により、社殿が半倒壊するなどの被害を蒙りましたが、昭和五年国費を

以って復旧いたしました。

以って復旧いたしました。

昭和四十四年九月、三蜂社が合祀されております。

一 御神徳

宮山神社に白豆腐をお供えして祈ると母乳に恵まれる、と云われています。

子供の安産の願い、母子の健やかな生育を願う祈願等の信仰が今に伝えられています。

また、御祭神の御神徳は厚く、家運隆昌、家内安全、無病息災、商売繁盛、五穀豊穣の神として、

宮山地区の人々はもとより、広く一般に崇敬されております。」

「宮山神社」の「社殿」。

近づいて。

球体の御影石に「和光」と刻まれた石碑。

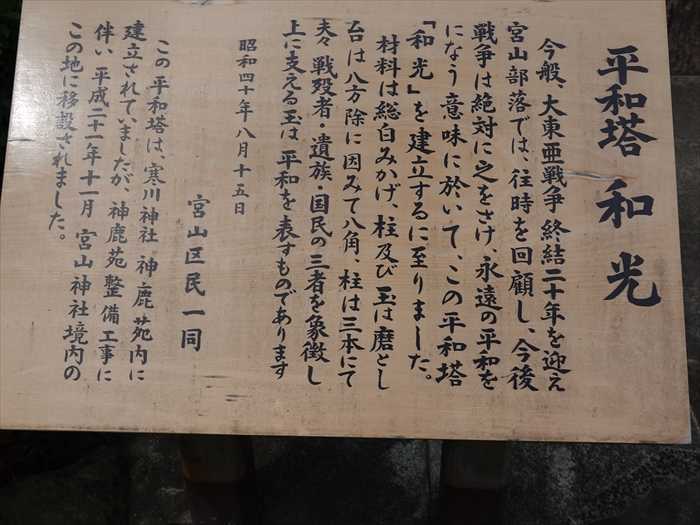

「平和塔 和光」。

「平和塔 和光

今般、大東亜戦争終結二十年を迎え、宮山部落では往時を回顱し、今後戦争は絶対に

宮山地区の人々はもとより、広く一般に崇敬されております。」

「宮山神社」の「社殿」。

近づいて。

球体の御影石に「和光」と刻まれた石碑。

「平和塔 和光」。

「平和塔 和光

今般、大東亜戦争終結二十年を迎え、宮山部落では往時を回顱し、今後戦争は絶対に

之をさけ、永遠の平和をになう意味に於いて、この平和等「和光」を建立するに至りました。

材料は総白みかげ、柱及び玉は磨きとし台は八方除けに因みて八角、柱は三本にて夫々

戦没者・遺族・国民の三者を象徴し上に支える玉は平和を表すものであります。

戦没者・遺族・国民の三者を象徴し上に支える玉は平和を表すものであります。

昭和四十年八月十五日

宮山区民一同

この平和塔は、寒川神社神鹿苑内に建立されていましたが、神鹿苑整備工事に伴い平成二十一年

この平和塔は、寒川神社神鹿苑内に建立されていましたが、神鹿苑整備工事に伴い平成二十一年

十一月宮山神社境内のこの地に移設されました。」

太鼓橋を渡り、寒川神社の参道に向かって戻る。

「招霊木(おがたまのき)」。

オガタマノキ(招霊木、小賀玉木)は、モクレン科モクレン属に属する常緑高木の1種である。

和名は、招霊(おきたま)が転じて「オガタマ」になったともされる。オガタマノキ属に分類

されることが多かったが、2022年現在ではふつうモクレン属に分類される。日本に自生する

モクレン科の中では、唯一の常緑樹である。早春に直径3センチメートルほどの紫紅色を帯びた

黄白色の花を葉腋につける。本州関東地方から台湾に分布する。神社に植栽され、ときに神事に

使われる。

「敬宮愛子内親王殿下 御誕生奉祝祝記念植樹 平成十三年(2001)十二月十日」

太鼓橋を渡り、寒川神社の参道に向かって戻る。

「招霊木(おがたまのき)」。

オガタマノキ(招霊木、小賀玉木)は、モクレン科モクレン属に属する常緑高木の1種である。

和名は、招霊(おきたま)が転じて「オガタマ」になったともされる。オガタマノキ属に分類

されることが多かったが、2022年現在ではふつうモクレン属に分類される。日本に自生する

モクレン科の中では、唯一の常緑樹である。早春に直径3センチメートルほどの紫紅色を帯びた

黄白色の花を葉腋につける。本州関東地方から台湾に分布する。神社に植栽され、ときに神事に

使われる。

「敬宮愛子内親王殿下 御誕生奉祝祝記念植樹 平成十三年(2001)十二月十日」

愛子内親王は、日本の皇族。御称号は敬宮(としのみや)、お印はゴヨウツツジ(五葉つつじ)。

身位は内親王。敬称は殿下。

徳仁(第126代天皇)の第1皇女子。母は雅子(皇后)。明仁(上皇)と美智子(上皇后)の皇孫に

あたる。

2000年代に誕生した初の皇族であり、2021年(令和3年)12月1日現在、17名の皇室構成員のうち

最年少の女性皇族で、内廷皇族である。

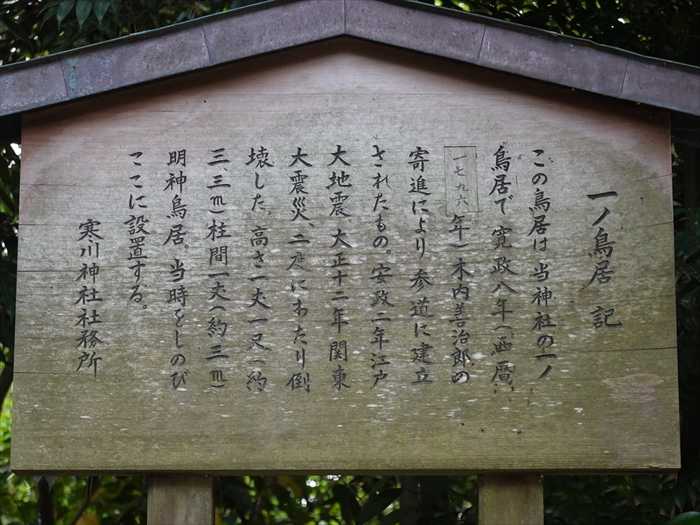

参道右手にあったのが「旧一ノ鳥居」。

元一ノ鳥居の笠木と柱のようであった。

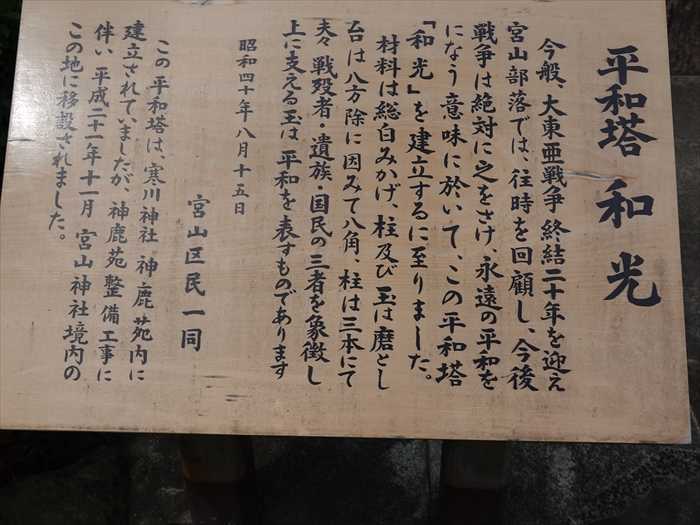

「一ノ鳥居 記

この鳥居は当神社の鳥居で寛政八年(西暦一七九六年)木内善次郎の寄進により参道に

建立されたもの。安政二年江戸大地震、大正十二年関東大震災、二度にわたり倒壊した。

高さ一丈一尺(約三・三m)柱間一丈(約三m)明神鳥居。当時をしのびここに設置する。」

参道を更に進む。

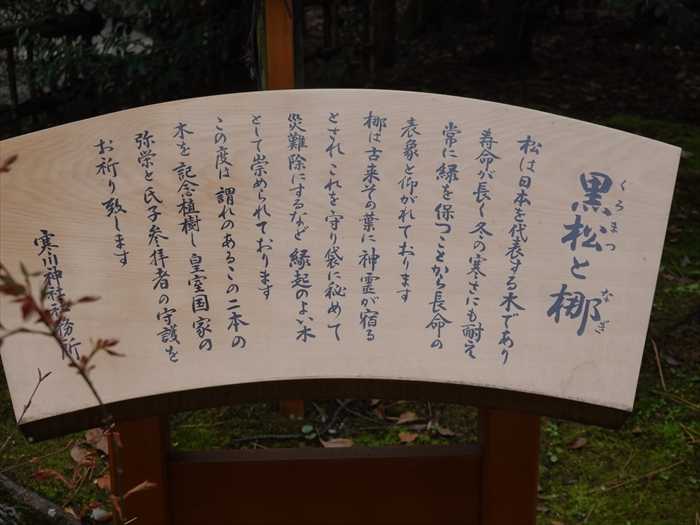

右手に松、左に「梛(なぎ)」の木が。

「天皇陛下御即位二十年記念植樹」。

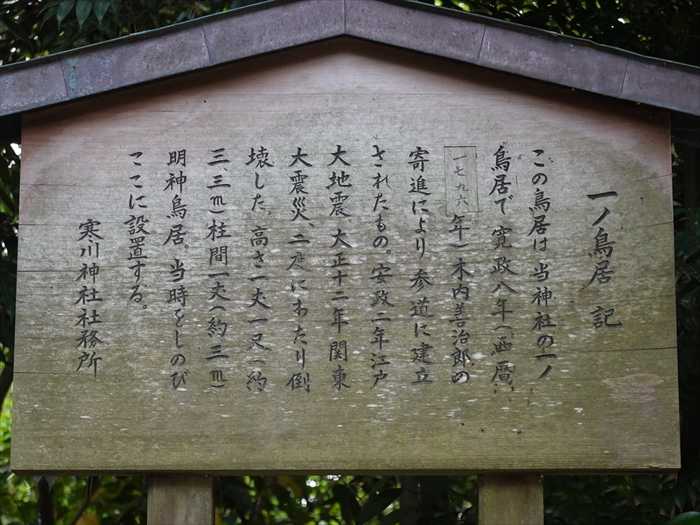

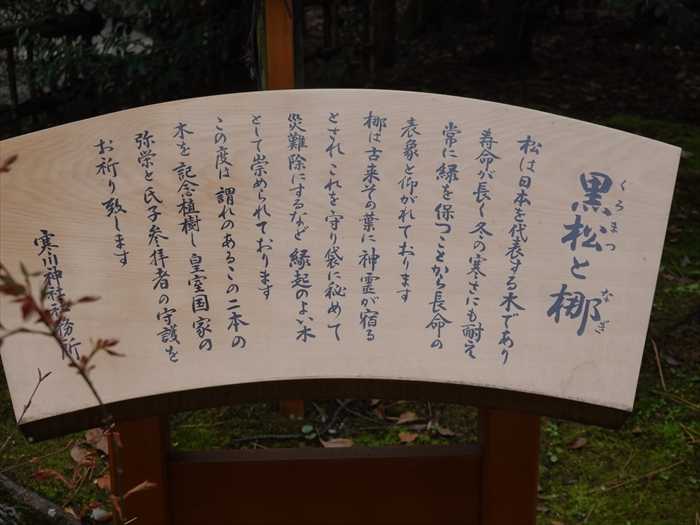

「黒松と梛

松は日本を代表する木であり寿命が長く冬の寒さに耐え常に緑を保つことから長命の表象と

仰がれております。

梛は古来その葉に神霊が宿るとされこれを守り袋に秘めて災難除にするなど縁起の良い木として

崇められております。

この度は謂れのあるこの二本の木を記念植樹し皇室国家の弥栄と氏子参拝者の守護をお祈り

いたします」

「黒松」。

「 梛 」👈リンク。

その先にも「石灯籠」。

「御祈祷のご案内

八方除(はっぽうよけ)について

身位は内親王。敬称は殿下。

徳仁(第126代天皇)の第1皇女子。母は雅子(皇后)。明仁(上皇)と美智子(上皇后)の皇孫に

あたる。

2000年代に誕生した初の皇族であり、2021年(令和3年)12月1日現在、17名の皇室構成員のうち

最年少の女性皇族で、内廷皇族である。

参道右手にあったのが「旧一ノ鳥居」。

元一ノ鳥居の笠木と柱のようであった。

「一ノ鳥居 記

この鳥居は当神社の鳥居で寛政八年(西暦一七九六年)木内善次郎の寄進により参道に

建立されたもの。安政二年江戸大地震、大正十二年関東大震災、二度にわたり倒壊した。

高さ一丈一尺(約三・三m)柱間一丈(約三m)明神鳥居。当時をしのびここに設置する。」

参道を更に進む。

右手に松、左に「梛(なぎ)」の木が。

「天皇陛下御即位二十年記念植樹」。

「黒松と梛

松は日本を代表する木であり寿命が長く冬の寒さに耐え常に緑を保つことから長命の表象と

仰がれております。

梛は古来その葉に神霊が宿るとされこれを守り袋に秘めて災難除にするなど縁起の良い木として

崇められております。

この度は謂れのあるこの二本の木を記念植樹し皇室国家の弥栄と氏子参拝者の守護をお祈り

いたします」

「黒松」。

「 梛 」👈リンク。

その先にも「石灯籠」。

「御祈祷のご案内

八方除(はっぽうよけ)について

八方除とは、東(卯)西(酉)南(午)北(子)の四方と東北(艮(うしとら)東南(巽(たつみ))

西北(乾(いぬい))西南(坤(ひつじさる))の四隅のことで古来より、この八方を基本にして、

これに陰陽五行・十干十二支・九星八宮等を配当して家相・方位・運勢等の吉凶が判断されて

おります。現代社会において生活する我々にとりまして、理想的な方位の法則に従って行動する

ことは不可能な場合が多くあります。

西北(乾(いぬい))西南(坤(ひつじさる))の四隅のことで古来より、この八方を基本にして、

これに陰陽五行・十干十二支・九星八宮等を配当して家相・方位・運勢等の吉凶が判断されて

おります。現代社会において生活する我々にとりまして、理想的な方位の法則に従って行動する

ことは不可能な場合が多くあります。

八方除信仰は寒川大明神に御析念を捧げることによって建築・転宅・開業・縁組・旅行等、

私たらの暮らしに関わる方位の不安を解消してわる方位の不安を解消しご家族皆様方の暮らしに

無病息災・福徳開運をもたらす御神徳があります。

私たらの暮らしに関わる方位の不安を解消してわる方位の不安を解消しご家族皆様方の暮らしに

無病息災・福徳開運をもたらす御神徳があります。

寒川神社は唯一の八方除の守護神として、八方除祈祷と八方除神礼の授与を行っております。」

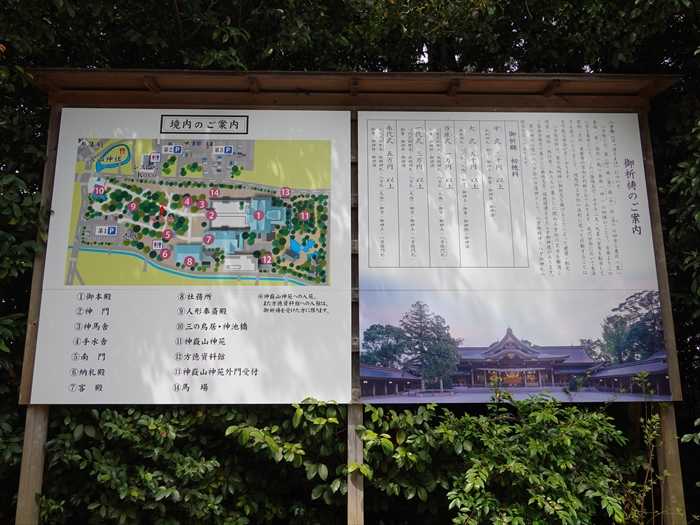

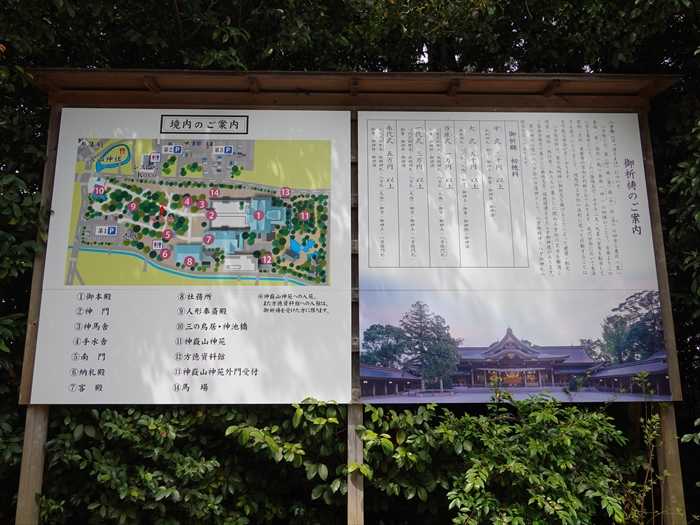

「境内のご案内」。

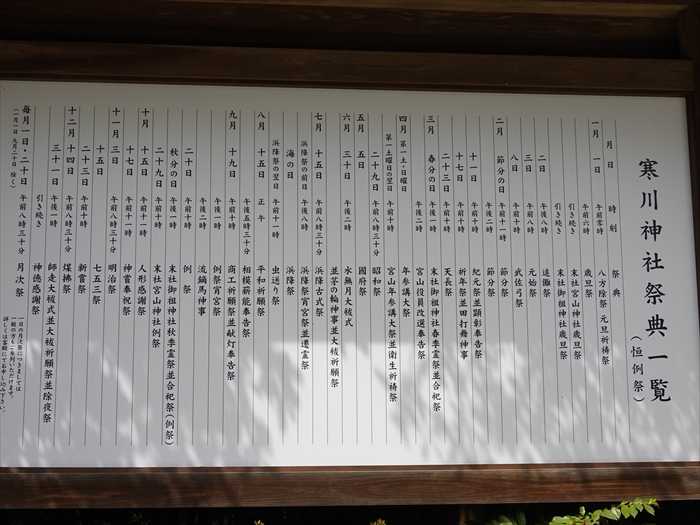

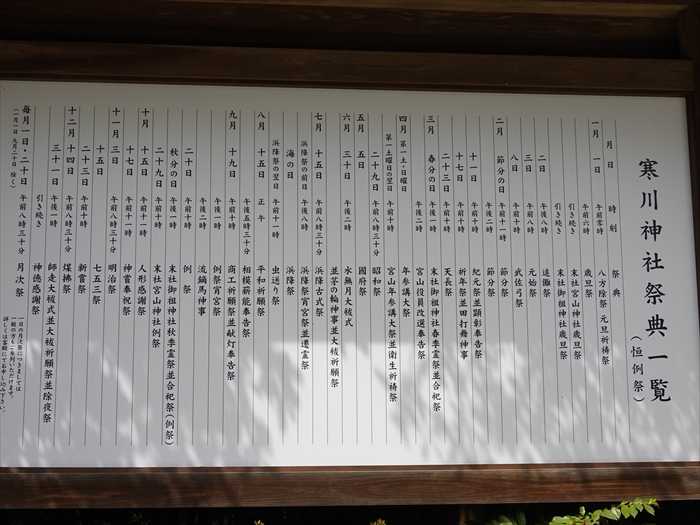

「寒川神社祭典一覧」

寒川神社では、年間を通してさまざまな祭典や神事が執り行われています。

私たちが見物できるものや地域の人を招く慰霊祭、神社関係者のみで執り行われるものなど

さまざまですが、おもな祭典はこちらです。

■1 月 1 日午前 0 時

新年の幕開けを告げる大太鼓を合図に、八方除祭、元旦祈祷祭が行われ、寒川大明神の新たな

神威・ご神徳の発揚が祈念されます。

青森のねぶた飾りが寒川神社で登場するため、神奈川にいながら、目の前で迫力あるねぶたが

見られます。非常に混み合いますが、初詣として新年最初の参拝をしてみましょう。

■2 月節分の日

立春を迎える前日、邪気・厄災を払う節分祭が開催されます。

年男と年女の方は、外庭に設置された特設やぐらから集まった人に福豆撒きをして厄を祓うと

いったものであり、訪れた人が神社の行事に参加ができる機会になるでしょう。

■8 月 15 日

相模薪能は、終戦記念日にちなみ、世界のへ庭を祈念して昭和 45 年より始められました。

観覧者全員で黙祷をしたあと、能・狂言といった日本の伝統芸能を見ることができます。

■9 月

天下太平と五穀豊穣を祈念して、流鏑馬神事 ( やぶさめしんじ ) が行われます。

流鏑馬神事は鎌倉時代にははじまっていたとの記録が残っており、現代においても歴史が

継承されています。

大東亜戦争後の翌年の元旦に昭和天皇が詠まれた大御歌(おおみうた)

「 御製 松上雪

ふりつもる みゆきに耐えて 以呂(いろ)かへぬ 松ぞ雄々しき 人もかく阿禮(あれ) 」

深い雪に覆われても時が来れば青々と茂る松の木を、雄々しき日本人に例え、今の苦しみを

耐えて再び隆盛とならんと鼓舞されたもので、同時に日本人が日本人らしさを失わぬようにと

願われた大御歌。

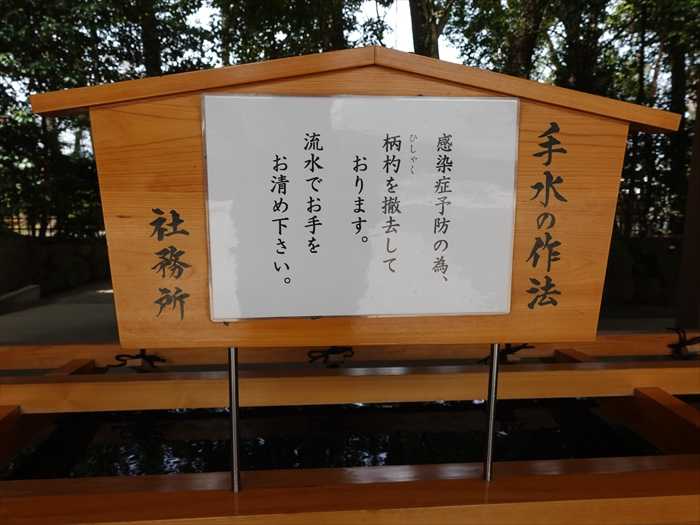

左手に「手水舎」。

「今上陛下御製

世界との 往き来灘かる 世はつづき 窓開く日を 偏に願ふ 」。

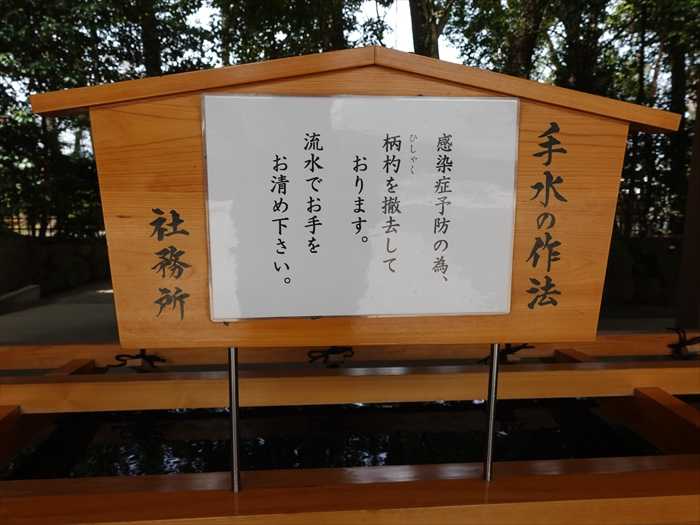

「手水の作法

感染症于防の為、柄杓を撤去しております。

「境内のご案内」。

「寒川神社祭典一覧」

寒川神社では、年間を通してさまざまな祭典や神事が執り行われています。

私たちが見物できるものや地域の人を招く慰霊祭、神社関係者のみで執り行われるものなど

さまざまですが、おもな祭典はこちらです。

■1 月 1 日午前 0 時

新年の幕開けを告げる大太鼓を合図に、八方除祭、元旦祈祷祭が行われ、寒川大明神の新たな

神威・ご神徳の発揚が祈念されます。

青森のねぶた飾りが寒川神社で登場するため、神奈川にいながら、目の前で迫力あるねぶたが

見られます。非常に混み合いますが、初詣として新年最初の参拝をしてみましょう。

■2 月節分の日

立春を迎える前日、邪気・厄災を払う節分祭が開催されます。

年男と年女の方は、外庭に設置された特設やぐらから集まった人に福豆撒きをして厄を祓うと

いったものであり、訪れた人が神社の行事に参加ができる機会になるでしょう。

■8 月 15 日

相模薪能は、終戦記念日にちなみ、世界のへ庭を祈念して昭和 45 年より始められました。

観覧者全員で黙祷をしたあと、能・狂言といった日本の伝統芸能を見ることができます。

■9 月

天下太平と五穀豊穣を祈念して、流鏑馬神事 ( やぶさめしんじ ) が行われます。

流鏑馬神事は鎌倉時代にははじまっていたとの記録が残っており、現代においても歴史が

継承されています。

大東亜戦争後の翌年の元旦に昭和天皇が詠まれた大御歌(おおみうた)

「 御製 松上雪

ふりつもる みゆきに耐えて 以呂(いろ)かへぬ 松ぞ雄々しき 人もかく阿禮(あれ) 」

深い雪に覆われても時が来れば青々と茂る松の木を、雄々しき日本人に例え、今の苦しみを

耐えて再び隆盛とならんと鼓舞されたもので、同時に日本人が日本人らしさを失わぬようにと

願われた大御歌。

左手に「手水舎」。

「今上陛下御製

世界との 往き来灘かる 世はつづき 窓開く日を 偏に願ふ 」。

「手水の作法

感染症于防の為、柄杓を撤去しております。

流水でお手をお清め下さい。」

左側に「おみくじ結び処」。

おみくじを結わく細縄があり、たくさんのおみくじが。

「神門」前の広場に到着。

写真左に「客殿」、右に「社務所」。

「国旗掲揚塔」と「君が代」の歌碑。。

「君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」。

現代語訳から、「男性と女性が共に支えているこの世は 千年も 幾千年もの間 小さな砂が

さざれ石のように やがて大きな盤石となって 苔が生じるほど長い間栄えていきますように』と。

もともと君が代の歌詞は905年に奏上(そうじょう)された古今和歌集に収録されていた歌が元と

なっている。そして、この歌は905年の時点で「詠み人知らず」となっているくらい、「昔から

歌われていた歌」とされているのだ。つまり、平安時代には「古い歌」であったのだ。

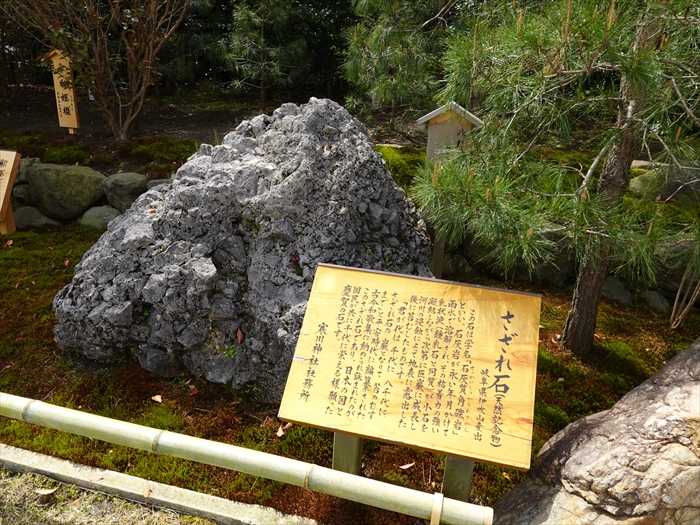

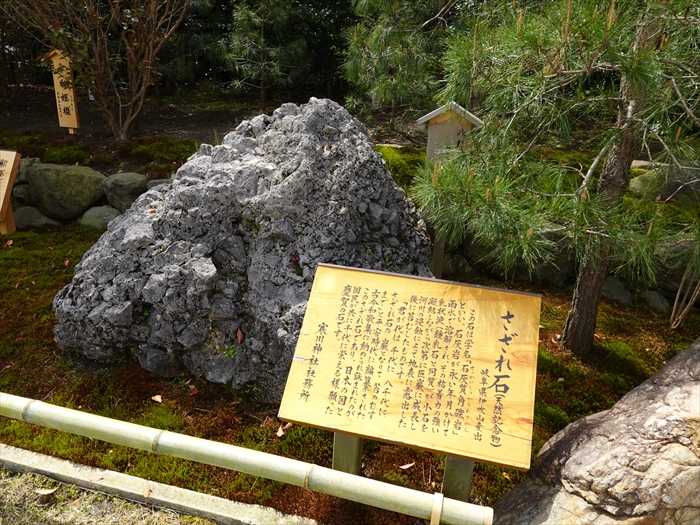

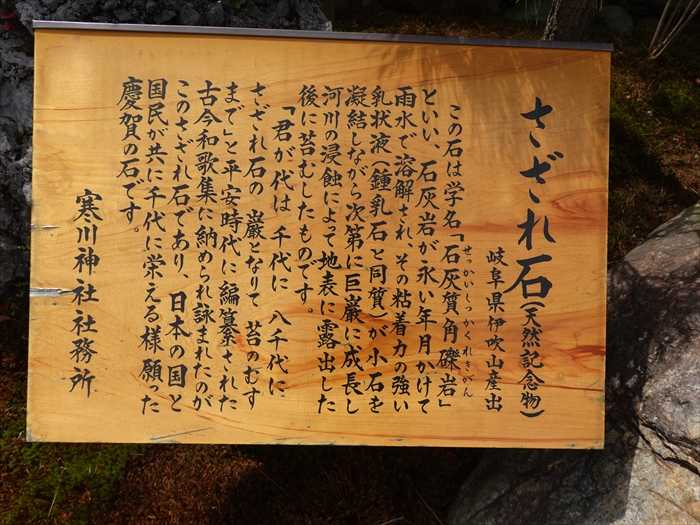

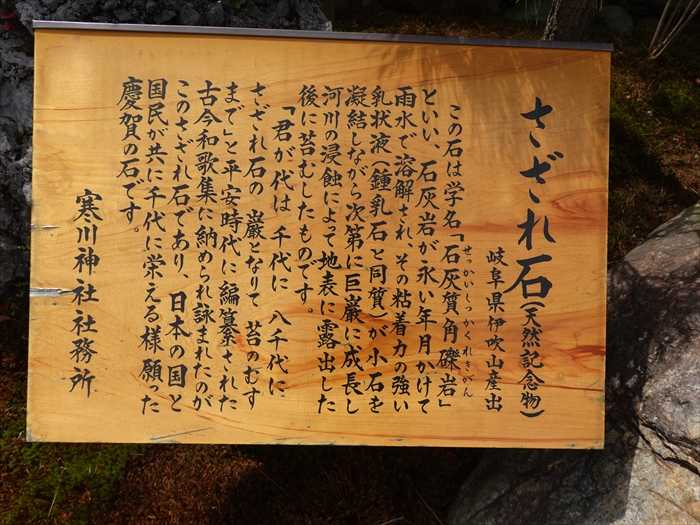

「さざれ石」。

「さざれ石(天然記念物) 岐阜県伊吹山産出

左側に「おみくじ結び処」。

おみくじを結わく細縄があり、たくさんのおみくじが。

「神門」前の広場に到着。

写真左に「客殿」、右に「社務所」。

「国旗掲揚塔」と「君が代」の歌碑。。

「君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで」。

現代語訳から、「男性と女性が共に支えているこの世は 千年も 幾千年もの間 小さな砂が

さざれ石のように やがて大きな盤石となって 苔が生じるほど長い間栄えていきますように』と。

もともと君が代の歌詞は905年に奏上(そうじょう)された古今和歌集に収録されていた歌が元と

なっている。そして、この歌は905年の時点で「詠み人知らず」となっているくらい、「昔から

歌われていた歌」とされているのだ。つまり、平安時代には「古い歌」であったのだ。

世界の国歌の中で、作詞者が最も古いといわれている。当初は上記のごとく

「祝福を受ける人の寿命」 を歌ったものだが、転じて「天皇の治世」を奉祝する歌となった。

1880年(明治13年)に宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、それをドイツ人の音楽教師

フランツ・エッケルトが西洋和声により編曲したものが、1893年(明治26年)の文部省文部大臣

井上毅の告示以降、儀式に使用され、1930年(昭和5年)には国歌とされて定着した。

1999年(平成11年)に「国旗及び国歌に関する法律」で正式に日本の国歌として法制化された

とウィキペディアより。

「祝福を受ける人の寿命」 を歌ったものだが、転じて「天皇の治世」を奉祝する歌となった。

1880年(明治13年)に宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、それをドイツ人の音楽教師

フランツ・エッケルトが西洋和声により編曲したものが、1893年(明治26年)の文部省文部大臣

井上毅の告示以降、儀式に使用され、1930年(昭和5年)には国歌とされて定着した。

1999年(平成11年)に「国旗及び国歌に関する法律」で正式に日本の国歌として法制化された

とウィキペディアより。

「さざれ石」。

「さざれ石(天然記念物) 岐阜県伊吹山産出

この石は学名「石灰質角礫岩 」といい、石灰岩 が永い年月かけて雨水 で溶解され、

その粘着力の強い乳状液 (鍾乳石 と同質)が小石を凝結 しながら次第に巨巌に成長し

その粘着力の強い乳状液 (鍾乳石 と同質)が小石を凝結 しながら次第に巨巌に成長し

河川 の浸蝕によって地表に露出した後に苔むしたものです。

「君が代は 千代 に八千代 に さざれ石 の 巌となりて 苔のむすまで」と平安時代 に

編纂された古今和歌集 に納められ詠まれたのがこのさざれ石であり、日本の国と国民が共に

千代に栄える様願った慶賀の石です」

「彬姫櫻(あきひめざくら)」は花を終えて。

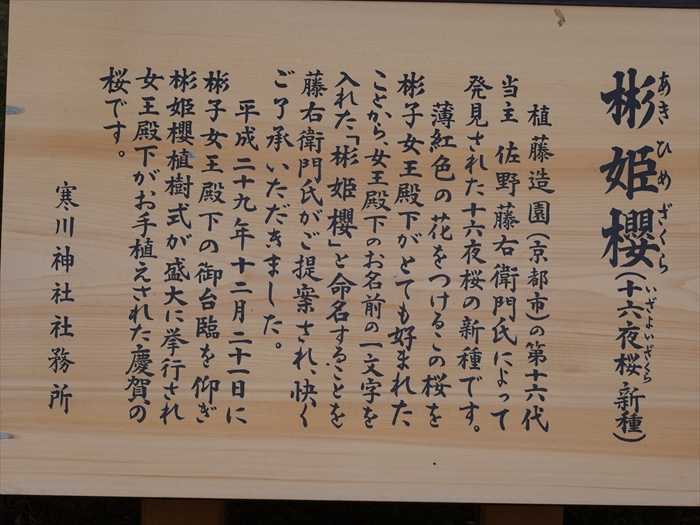

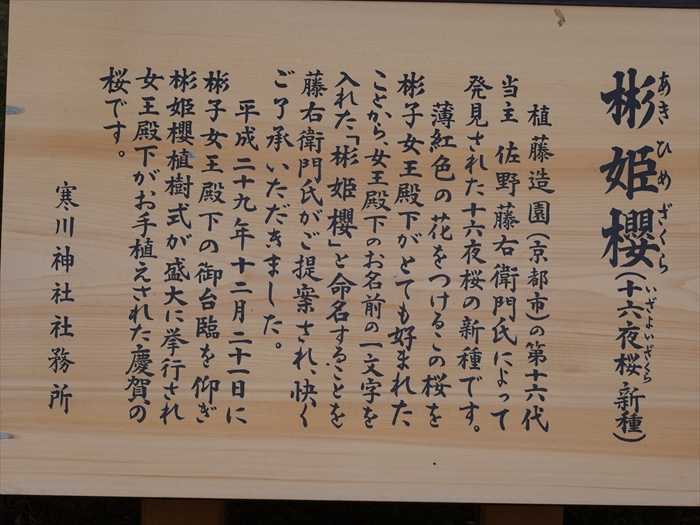

「彬姫櫻(十六夜桜新種)」

編纂された古今和歌集 に納められ詠まれたのがこのさざれ石であり、日本の国と国民が共に

千代に栄える様願った慶賀の石です」

「彬姫櫻(あきひめざくら)」は花を終えて。

「彬姫櫻(十六夜桜新種)」

植藤造園(京都市)の第十六代当主佐野藤右衛門四によって発見された十六夜桜の新種です。

薄紅色の花をつけるこの桜を彬子女王殿下のお名前の一文字を入れた「彬姫櫻」と命名することを

藤右衛門氏がご提案され、快くご了承いただきました。

平成ニ十九年十ニ月ニ十一日に彬子女王殿下の御台臨を仰ぎ彬姫櫻植樹式が盛大に挙行され

女王殿下がお手植えされた慶賀の桜です。」

開花の姿をネットから。

【https://ameblo.jp/abiraunken-0618/image-12366091026-14164715905.html】より

【https://ameblo.jp/abiraunken-0618/image-12366091026-14164715905.html】より

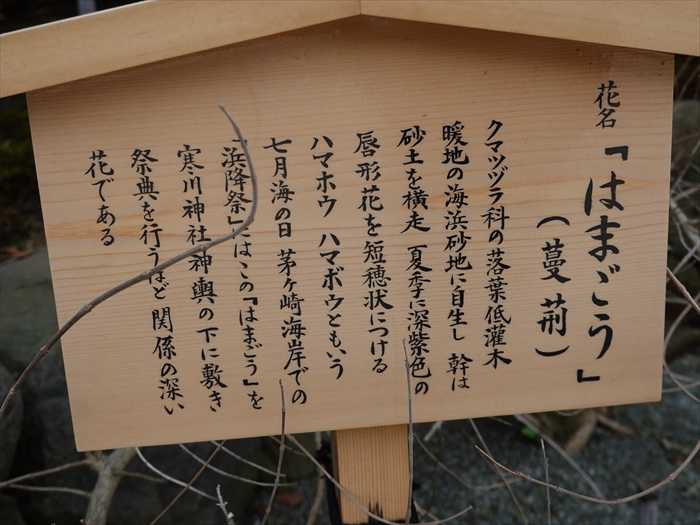

こちらは「はまごう(蔓荊)」。

「花名「はまごう」(蔓荊)

開花の姿をネットから。

【https://ameblo.jp/abiraunken-0618/image-12366091026-14164715905.html】より

【https://ameblo.jp/abiraunken-0618/image-12366091026-14164715905.html】よりこちらは「はまごう(蔓荊)」。

「花名「はまごう」(蔓荊)

クマツヅラ科の落葉低灌木 暖地の海浜砂地に自生し幹は砂土を横走 夏季に深紫色の

唇形花を短穂状につける ハマホウ ハマボウともいう

唇形花を短穂状につける ハマホウ ハマボウともいう

七月海の日 茅ヶ崎海岸での「浜降祭」にはこの「はまごう」を寒川神社神輿の下に敷き

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[寒川町歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その26) ・ … 2022.07.29

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その25)・ … 2022.07.28

-

寒川町の寺社旧蹟を巡る(その24) ・ … 2022.07.27 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.