PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2002年8月チベット東…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【無花果を買いに ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

伊勢原市の寺社史跡… New! オジン0523さん

ビルトイン食洗機の… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【無花果を買いに ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん伊勢原市の寺社史跡… New! オジン0523さん

ビルトイン食洗機の…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

2日目・9月26日の朝は6:30にホテルを出発し、駐車場に向かう。

ホテルの前から、早朝の空に虹が出ていることに気がつく。

ホテル前の交差点の角にあった案内柱。

●「波の上ビーチ」

沖縄には美しいビーチが多数るが、沖縄随一の都市<那覇>は、沿岸部に空港や港が

あるため遊泳可能なビーチが1か所しかない と。

● 「波の上うみそら公園」

「波の上ビーチ」のある公園。場所は沖縄で最も格式高い神社である波上宮の近く。

ただ泳ぐだけではなく、スキューバダイビングやバーベキューも楽しめる と。

海とヤシの木に囲まれた遊歩道を、ゆっくり散歩できる場所。

那覇空港の近くに位置していることもあり、離着陸する飛行機の姿を眺めることができる。

そして夕方になると、美しいサンセットを見ることができる と。

ここ那覇港周辺案内図。

那覇港は沖縄県の玄関口として国際コンテナ航路を含む50以上の貨物航路を持ち、

40以上の島々の経済活動を支えている港。

久米島(くめじま)、慶良間(けらま)諸島といった沖縄本島周辺離島への航路の拠点として

フェリー、高速船、遊覧船が就航している港は「 泊ふ頭ターミナル「とまりん」 」。

現在地は那覇市西3丁目3付近。

駐車場への道の正面にあったのが「ロワジールホテル 那覇」。

那覇市西3丁目2−1。

駐車場を出て、那覇自動車道の「那覇IC」に向かって進む。

Googleマップでチェックしリストアップしておいたのであった。

沖縄本島のGoogleマップにはかなり細かな遺跡、御嶽、沖縄戦の霊場等が表示されているので

全てを回りきれないのは出発前から明らかであったが、取り敢えず多くをリストアップし、

時間、天候から訪問場所を取捨選択していくこととし、今回の旅行に臨んだのであった。

観光初日のこの日は那覇自動車道の宜野座ICから国道329号、そして331号、県道70号線、

目指したのであった。

前方に沖縄都市モノレール・「ゆいレール」の「旭橋駅」が現れた。

沖縄都市モノレール線は、沖縄県那覇市の那覇空港駅と浦添市のてだこ浦西駅を結ぶ

沖縄都市モノレールのモノレール路線である。全線が軌道法による軌道として建設されている。

愛称は「ゆいレール」で、「ゆい」は琉球方言の「ゆいまーる」(「雇い回り」を語源とする

村落共同労働を意味する言葉)の「ゆい」から取られたものである。

2022年3月現在「沖縄県内で現存している唯一の鉄道路線」である。

「旭橋」交差点を通過。

前方に「壺川駅」。

「とよみ大橋」と

その左手奥に「NHK・OTVデジタルテレビ・NHK-FM那覇 88.1MHz 豊見城高安送信所」。

国道329号 「新那覇大橋」 から見えた巨大クジラ。

445mの斜張橋「とよみ大橋」を渡る。

「とよみ大橋」の欄干には様々なプレートが。

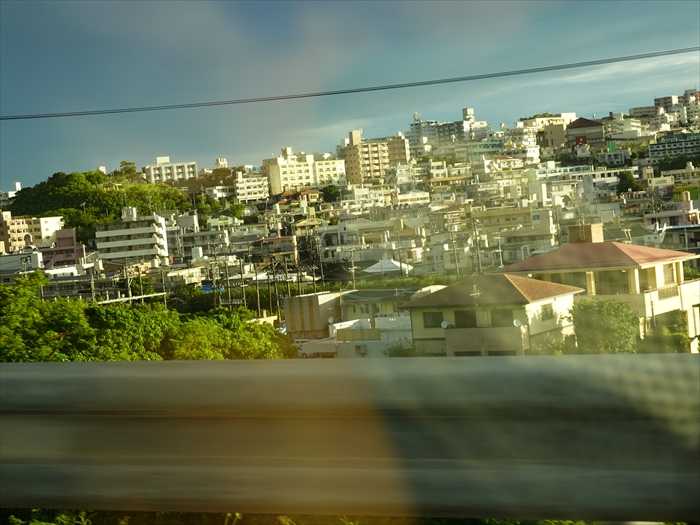

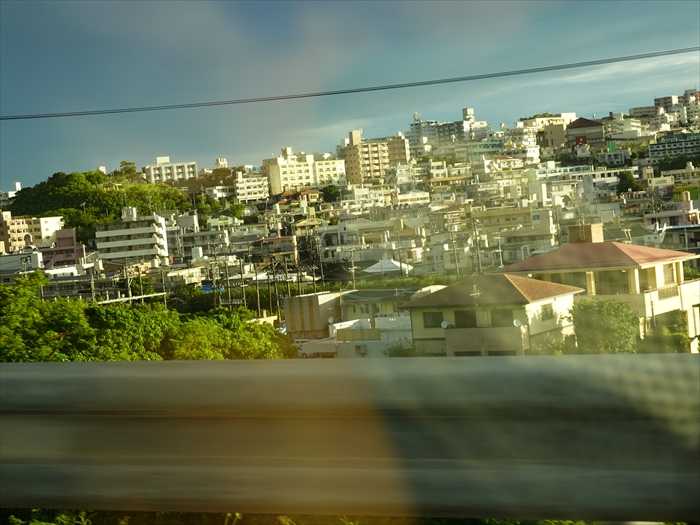

那覇市長田の街並みを見る。

県道222号線真地泉崎線の「真地大橋」が見えた。

県道82号線那覇糸満線を進む。

そして沖縄自動車道の那覇ICの案内板が現れた。

「崎山交差点」下の地下道を進む。

沖縄道・那覇料金所を通過。

「喜舎場 ( きしゃば) スマートIC」手前から正面に見えたのが「コスタビスタ沖縄ホテル&スパ」。

中頭郡北中城村喜舎場1478。

長さ215mの「喜舎場トンネル」。

太平洋側にある平安座島、宮城島、伊計島(いけいじま)が見えた。

伊計島は与勝半島の北東約11kmにある。地元では「イチハナリ」と呼ぶことがあり、

最高標高49m、琉球石灰岩におおわれた平坦な島。

サトウキビ作の半農半漁で、北西沖には定置網漁場がある。

昭和57年に南側にある宮城島とを結ぶ長さ198mの伊計大橋が完成し平安座島と海中道路を経て、

与勝半島と陸続きになった。

島の南側一帯に集落、北端にはリゾート施設があり、町の観光のメッカとなっている。

昭和54年から土地改良事業が導入され、島の約47%にあたる84.2haが整備されている。

那覇ICから約40分、50km強を走ると「宜野座(ぎのざ)」出口が前方に。

「宜野座」料金所を通過し一般道へ。

ここを左折し国道329号で名護方面へ。

この後の一般道の走行ルートは下記のごとく。

コンビニに立ち寄りトイレ&オニギリを購入。

前方に標高335mの「久志岳」、右手に標高332mの「辺野古岳」を見る。

この先を右折する。

国道331号・二見バイパスを進む。

二見バイパスを左折し、直前に通過した「二見大橋」を見る。

「二見大橋」の下を潜り進むと正面に石碑があった。

「 二見情話の里 」碑。

名護市二見227。

別の角度から。

二見バイパスを見上げる。

「 ようこそ!二見情話の里へ 」

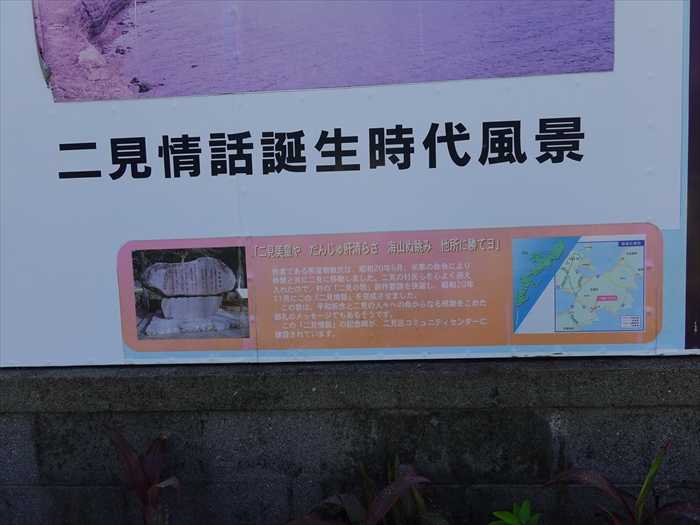

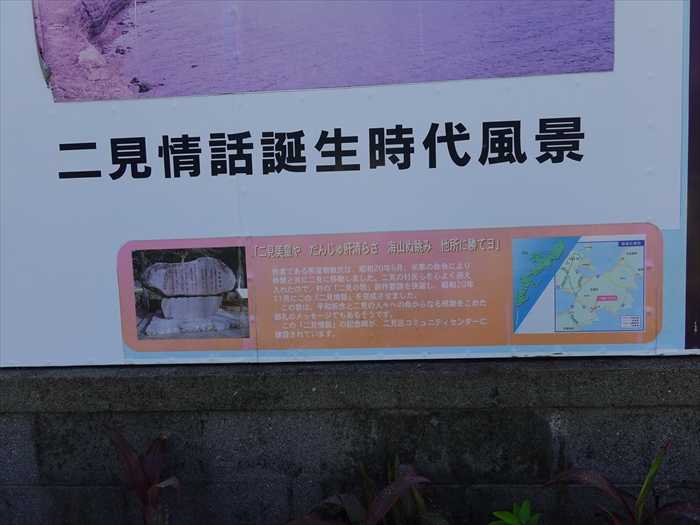

「 二見情話誕生時代風景

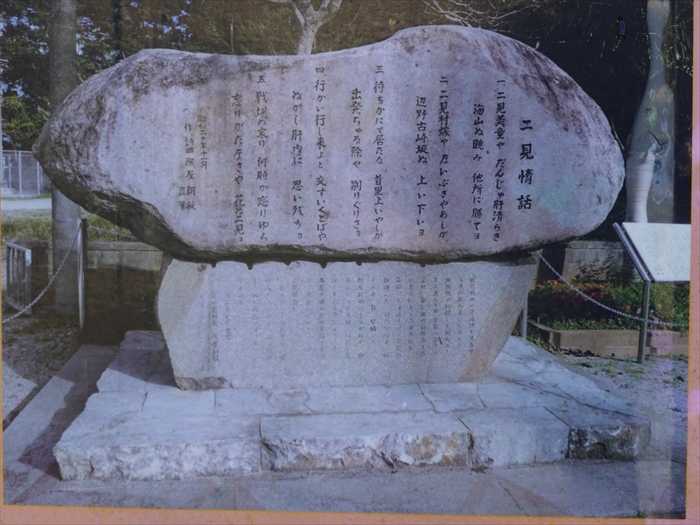

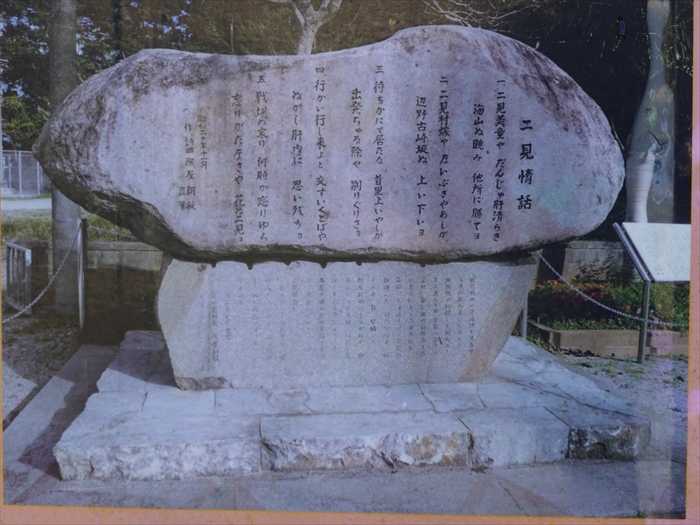

「 二見情話

一、二見美童や だんじゅ肝美らさ 海山の眺み 他所に勝てョ

二、二見村嫁や ないぶさやあしが 辺野古崎坂ぬ 上い下いョ

三、待ちかにて居たる 言里上いやしか 出発ちゅる際や 別りぐりさョ

四、行かい行ち来うよと 交わすいくとばや ぬがし肝内に 思い残ちョ

五、戦場ぬ哀り 何時が忘りゆら 忘りがたなさや 花ぬニ見ョ

昭和二十年十一月

作詩曲 照屋朝敏 直筆」

「敗残兵の一斉掃討をするから民間投降者は避難せよ」

沖縄戦が終結した昭和二十年六月二十日、米軍の命令により、私は他の投降者と共に摩文仁から

与那原に出、海路、大浦崎を経て二見に移動した。村民は心よく迎え入れ、皆、安堵した。

相互扶助の生活が日々、顕著になった或日、村長事務所で年長者会議があり、席上、二見の歌の

創作要請を受け二ヶ月後に完成したのが、「二見情話」

これは、平和祈念と二見の人々への命からなる感謝をこめた御礼のメッセージでもある。

平成二年七月吉日

元二見村長 照屋朝敏」

杉田川に架かる杉田橋(すぎんたばし)越しに来た道を振り返る。

そして車に戻り引き返していくと左手に、

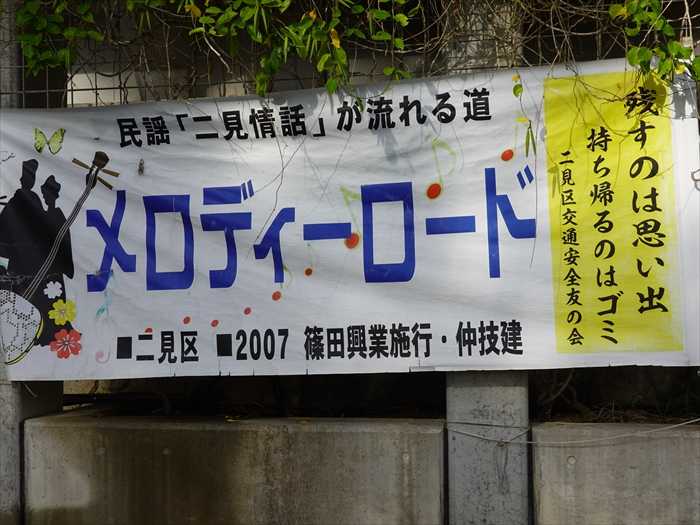

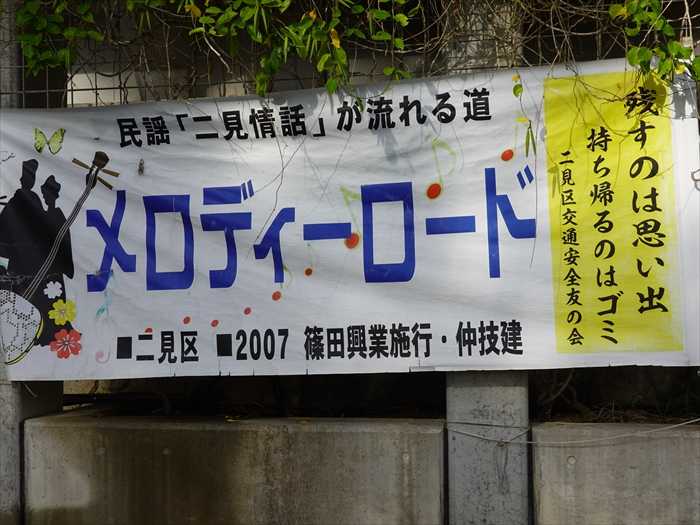

「民謡「二見情話」が流れる道 メロディーロード」と。

ここが「メロディーロード 起点」と。

再び「二見バイパス」の下を通過すると、直ぐ左手にあったのが「津波古松吉之墓」。

沖縄のお墓は「墓石」「墓地」のイメージとは少し離れた、「小さな家」のような感覚がある。

しっかりとした扉に屋根、故人がそこで住んでいるがごとし。

「二見情話ミュージックライン」案内板がここにも。

「ギミ崎」方面を見る。

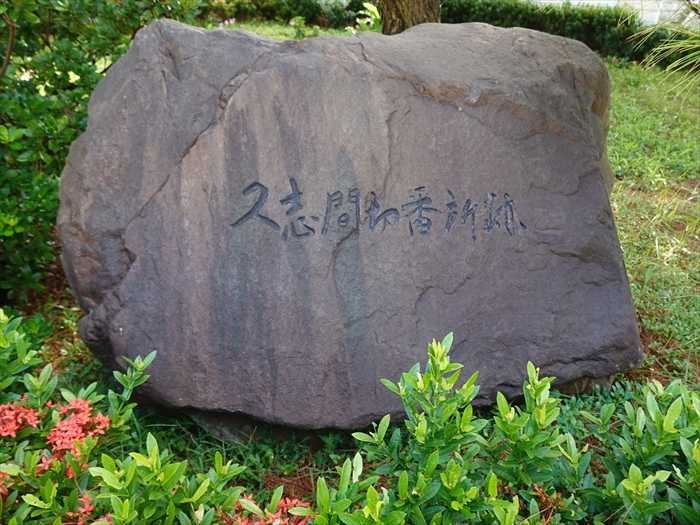

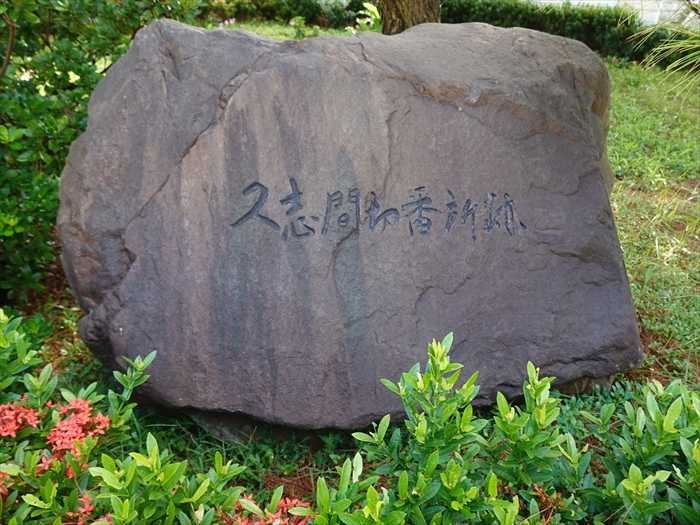

そして次に訪ねたのが「 久志間切番所跡 」。

「名護市役所久志支所」内の中庭に石碑があった。

名護市瀬嵩7−1。

立派な松の巨木の下に石碑が。

「久志間切番所跡」碑。

間切(まぎり、沖縄方言: マジリ)は、沖縄及び奄美群島における、琉球王国時代および

明治時代の沖縄県の行政区分のひとつ。

「名護市役所久志支所」の塀にあった沖縄の守り神と言われる「 面シーサー 」。

まさにここはカラフルな「面シーサー」の野外展示場のごとし。それにしても個性あふれる

秀作揃いなのであった。

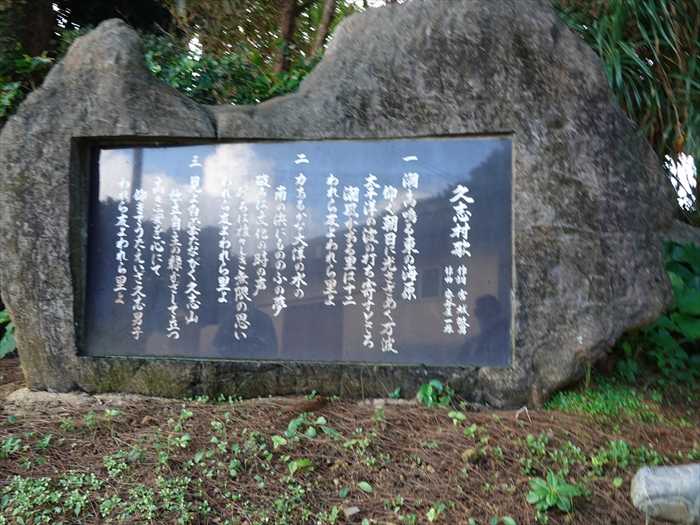

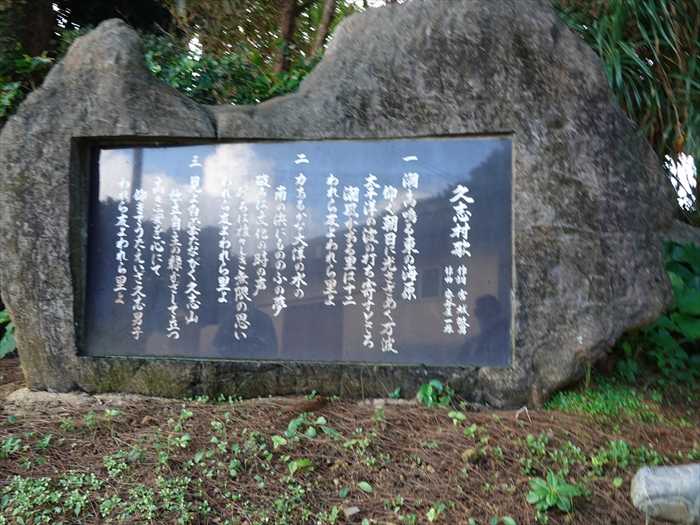

その先にあったのが「 久志村歌 」碑。

久志村歌 作詞 宮城敏男 作曲 安谷屋一雄

一、潮髙鳴る東の海原

「 沿革

我が久志地域、旧久志村は「久志間切」の時代から一九七〇年(昭和四五年)合併により名護市に

なるまでの間約三〇〇年の長い歴史があります。その歴史をたどれば 一六七三 年(康熙十二)

金武間切から二ヵ村(久志、辺野古)名護間切」から十〇ヵ村(大浦 瀬嵩 汀間 安部 嘉陽 天仁屋

有銘 ◯坊次 平良 川田)を割いて久志間切創設された。当初久志(現久志区)にあった間切番所は

一六八七年 (康熙二六)に 瀬嵩(現久志支所)に移された。一八九七年(明治三〇)に「久志間切番所」

が「久志間切役場」に改称され、一九〇八年(明治四一)には沖縄県島 嶼 町制の施行により

「久志間切役場」が「久志村役場」となった。

一九二三年(大正十二)に有銘以北が分かれ、東村が新設された。その後、三原、二見、大川、

底仁屋、豊原が独立して行政区を設立した。「久志村歌」は宮城敏男により作詞、安谷屋一雄に

より作曲され、昭和の初年(昭和二年~昭和六年)の間」に制定された。

作詞者 宮城敏男(一九〇一年~一九七二年) 嘉陽出身

大正十年三月県立第一中学校卒業、一中時代、優秀な成績を修め、入学から卒業まで特待生として

授業料免除に浴したという。「久志村歌」の他に「久志小学校校歌」、「宮古中学校校歌」、

「三中応援歌」を作詞、近年においては「聖火のあとさき」と題する詩を書き残している。

作曲者 安谷屋一雄(一九〇六年~一九三三年) 嘉陽出身

昭和二年三月沖縄県師範学校卒業、師範学校時代は常に上位成績で教師学友から信頼されていた

という。また郷土芸能や琉球音楽にも興味を持ち琉球古典音楽や琉球民謡に優れた才能を発揮

していた。「久志村歌」の他に「高江新川節」(作詞作曲)「遠海の唸り」「稲作節」・・・」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

ホテルの前から、早朝の空に虹が出ていることに気がつく。

ホテル前の交差点の角にあった案内柱。

●「波の上ビーチ」

沖縄には美しいビーチが多数るが、沖縄随一の都市<那覇>は、沿岸部に空港や港が

あるため遊泳可能なビーチが1か所しかない と。

● 「波の上うみそら公園」

「波の上ビーチ」のある公園。場所は沖縄で最も格式高い神社である波上宮の近く。

ただ泳ぐだけではなく、スキューバダイビングやバーベキューも楽しめる と。

海とヤシの木に囲まれた遊歩道を、ゆっくり散歩できる場所。

那覇空港の近くに位置していることもあり、離着陸する飛行機の姿を眺めることができる。

そして夕方になると、美しいサンセットを見ることができる と。

ここ那覇港周辺案内図。

那覇港は沖縄県の玄関口として国際コンテナ航路を含む50以上の貨物航路を持ち、

40以上の島々の経済活動を支えている港。

久米島(くめじま)、慶良間(けらま)諸島といった沖縄本島周辺離島への航路の拠点として

フェリー、高速船、遊覧船が就航している港は「 泊ふ頭ターミナル「とまりん」 」。

現在地は那覇市西3丁目3付近。

駐車場への道の正面にあったのが「ロワジールホテル 那覇」。

那覇市西3丁目2−1。

駐車場を出て、那覇自動車道の「那覇IC」に向かって進む。

Googleマップでチェックしリストアップしておいたのであった。

沖縄本島のGoogleマップにはかなり細かな遺跡、御嶽、沖縄戦の霊場等が表示されているので

全てを回りきれないのは出発前から明らかであったが、取り敢えず多くをリストアップし、

時間、天候から訪問場所を取捨選択していくこととし、今回の旅行に臨んだのであった。

観光初日のこの日は那覇自動車道の宜野座ICから国道329号、そして331号、県道70号線、

目指したのであった。

前方に沖縄都市モノレール・「ゆいレール」の「旭橋駅」が現れた。

沖縄都市モノレール線は、沖縄県那覇市の那覇空港駅と浦添市のてだこ浦西駅を結ぶ

沖縄都市モノレールのモノレール路線である。全線が軌道法による軌道として建設されている。

愛称は「ゆいレール」で、「ゆい」は琉球方言の「ゆいまーる」(「雇い回り」を語源とする

村落共同労働を意味する言葉)の「ゆい」から取られたものである。

2022年3月現在「沖縄県内で現存している唯一の鉄道路線」である。

「旭橋」交差点を通過。

前方に「壺川駅」。

「とよみ大橋」と

その左手奥に「NHK・OTVデジタルテレビ・NHK-FM那覇 88.1MHz 豊見城高安送信所」。

国道329号 「新那覇大橋」 から見えた巨大クジラ。

445mの斜張橋「とよみ大橋」を渡る。

「とよみ大橋」の欄干には様々なプレートが。

那覇市長田の街並みを見る。

県道222号線真地泉崎線の「真地大橋」が見えた。

県道82号線那覇糸満線を進む。

そして沖縄自動車道の那覇ICの案内板が現れた。

「崎山交差点」下の地下道を進む。

沖縄道・那覇料金所を通過。

沖縄自動車道(おきなわじどうしゃどう、英語: OKINAWA EXPWY)は、沖縄県の名護市を

起点とし那覇市に至る延長57.3キロメートル (km) の高速道路(高速自動車国道)である。

高速自動車国道としては最南端かつ最西端の路線である。略称は沖縄道(おきなわどう)。

起点とし那覇市に至る延長57.3キロメートル (km) の高速道路(高速自動車国道)である。

高速自動車国道としては最南端かつ最西端の路線である。略称は沖縄道(おきなわどう)。

高速道路ナンバリングによる路線番号は、那覇空港自動車道とともに「E58」が

割り振られている。

青空の見える中にまっすぐ立ち並ぶヤシの木の様子は、やはり南国リゾート。

割り振られている。

青空の見える中にまっすぐ立ち並ぶヤシの木の様子は、やはり南国リゾート。

「喜舎場 ( きしゃば) スマートIC」手前から正面に見えたのが「コスタビスタ沖縄ホテル&スパ」。

中頭郡北中城村喜舎場1478。

長さ215mの「喜舎場トンネル」。

太平洋側にある平安座島、宮城島、伊計島(いけいじま)が見えた。

伊計島は与勝半島の北東約11kmにある。地元では「イチハナリ」と呼ぶことがあり、

最高標高49m、琉球石灰岩におおわれた平坦な島。

サトウキビ作の半農半漁で、北西沖には定置網漁場がある。

昭和57年に南側にある宮城島とを結ぶ長さ198mの伊計大橋が完成し平安座島と海中道路を経て、

与勝半島と陸続きになった。

島の南側一帯に集落、北端にはリゾート施設があり、町の観光のメッカとなっている。

昭和54年から土地改良事業が導入され、島の約47%にあたる84.2haが整備されている。

那覇ICから約40分、50km強を走ると「宜野座(ぎのざ)」出口が前方に。

「宜野座」料金所を通過し一般道へ。

ここを左折し国道329号で名護方面へ。

この後の一般道の走行ルートは下記のごとく。

コンビニに立ち寄りトイレ&オニギリを購入。

前方に標高335mの「久志岳」、右手に標高332mの「辺野古岳」を見る。

この先を右折する。

国道331号・二見バイパスを進む。

二見バイパスを左折し、直前に通過した「二見大橋」を見る。

「二見大橋」の下を潜り進むと正面に石碑があった。

「 二見情話の里 」碑。

名護市二見227。

別の角度から。

二見バイパスを見上げる。

「 ようこそ!二見情話の里へ 」

「 二見情話誕生時代風景

二見美童や だんじゅ肝清らさ 海山ぬ眺み 他所に勝てヨ」

作者である照屋朝敏氏は、昭和20年6月、米軍の命令により

仲間と共に二見に移動しました。二見の村民らを心よく迎え

入れたので、村の「ニ見の歌」創作要請を快諾し、昭和20年

11月にこの「ニ見情話」を完成させました。

この歌は、平和祈念とニ見の人々への命からなる感謝をこめた

御礼のメッセージでもあるそうです。

この「ニ見情話」の記念碑が、ニ見区コミュニテイセンターに

建設されています。」

「 二見情話

一、二見美童や だんじゅ肝美らさ 海山の眺み 他所に勝てョ

二、二見村嫁や ないぶさやあしが 辺野古崎坂ぬ 上い下いョ

三、待ちかにて居たる 言里上いやしか 出発ちゅる際や 別りぐりさョ

四、行かい行ち来うよと 交わすいくとばや ぬがし肝内に 思い残ちョ

五、戦場ぬ哀り 何時が忘りゆら 忘りがたなさや 花ぬニ見ョ

昭和二十年十一月

作詩曲 照屋朝敏 直筆」

「敗残兵の一斉掃討をするから民間投降者は避難せよ」

沖縄戦が終結した昭和二十年六月二十日、米軍の命令により、私は他の投降者と共に摩文仁から

与那原に出、海路、大浦崎を経て二見に移動した。村民は心よく迎え入れ、皆、安堵した。

相互扶助の生活が日々、顕著になった或日、村長事務所で年長者会議があり、席上、二見の歌の

創作要請を受け二ヶ月後に完成したのが、「二見情話」

これは、平和祈念と二見の人々への命からなる感謝をこめた御礼のメッセージでもある。

平成二年七月吉日

元二見村長 照屋朝敏」

杉田川に架かる杉田橋(すぎんたばし)越しに来た道を振り返る。

そして車に戻り引き返していくと左手に、

「民謡「二見情話」が流れる道 メロディーロード」と。

ここが「メロディーロード 起点」と。

そして直後の「メロディーロード」の路面にはト音記号🎼が書かれていた。

沖縄県内で唯一のこのメロディーロードは、2012(平成24)年11月23日(「いいふたみ」の日)

に完成した。二見区の要望を受け、設置された。

国道331号線の旧道を約340mの区間で約30秒間、三線と歌の重奏で「二見情話」が流れる。

これは、メロディーロードの技術を開発し、特許を持つ北海道標津町の篠田興業さんにより

作られた。

現在国内外に23か所あるメロディーロードのうち、8番目に作られたのが、この

「 二見情話ミュージックライン

」👈リンク。

作られた当時、「三線と歌声の重奏」は全国初とのこと。

道路に刻まれた規則的な溝の上をタイヤが通ると、発生する音が、メロディーとして聞こえる

仕組みになっている。

車の窓を閉めて、速度約40km(この道路の法定速度)で車を走らせることで、本来のテンポで

二見情話のメロディーが流れるのだと。

このメロディーロードにより、走行速度を抑制し、安全運転を促せる効果があるとのこと。

再び「二見バイパス」の下を通過すると、直ぐ左手にあったのが「津波古松吉之墓」。

沖縄のお墓は「墓石」「墓地」のイメージとは少し離れた、「小さな家」のような感覚がある。

しっかりとした扉に屋根、故人がそこで住んでいるがごとし。

沖縄で今のような形式のお墓が造られるようになったのは、16世紀以降とのこと。

もっとも代表的な亀甲墓や破風墓と呼ばれるお墓を造ることは、王族や士族にしか許されて

おらず、一般庶民は森や洞窟の中に遺体を安置・埋葬する「風葬」が一般的であった。

おらず、一般庶民は森や洞窟の中に遺体を安置・埋葬する「風葬」が一般的であった。

廃藩置県が行われた明治時代に、やっと一般の人々がお墓を造ることが許されたのだと。

そのことから、沖縄は日本の中でも火葬の歴史が浅く、独特の風習が残ったと言えると。

そのことから、沖縄は日本の中でも火葬の歴史が浅く、独特の風習が残ったと言えると。

特に琉球王国時代、聖地となっていた久高島においては、1960年代まで風葬が行われていた。

なぜ沖縄のお墓はほかの地域のお墓に比べて大きいのか?

その理由の1つとして、風葬文化が起因していると。かつて沖縄で行われていた風葬は、

石で覆われた部屋の中に遺体を安置し、骨になるのを待って遺族が骨壺に納骨するもの。

広い空間が必要だったことから、大きなお墓になったのだ。

2つ目の理由が、父系親族全員の遺骨を埋葬する伝統的な門中墓の風習。

門中墓は、儒教の影響を受けているため「先祖を敬う」という意識が強く、必然的に多くの

骨壺を納骨しなければならない。

そのほかにも、故人を供養するための行事である「清明祭」という宴会がお墓の前で

行われるため、親族や故人とゆかりのある人々が集まるスペースが必要なことも、お墓が大きく

造られる理由と言えるのだと。

なぜ沖縄のお墓はほかの地域のお墓に比べて大きいのか?

その理由の1つとして、風葬文化が起因していると。かつて沖縄で行われていた風葬は、

石で覆われた部屋の中に遺体を安置し、骨になるのを待って遺族が骨壺に納骨するもの。

広い空間が必要だったことから、大きなお墓になったのだ。

2つ目の理由が、父系親族全員の遺骨を埋葬する伝統的な門中墓の風習。

門中墓は、儒教の影響を受けているため「先祖を敬う」という意識が強く、必然的に多くの

骨壺を納骨しなければならない。

そのほかにも、故人を供養するための行事である「清明祭」という宴会がお墓の前で

行われるため、親族や故人とゆかりのある人々が集まるスペースが必要なことも、お墓が大きく

造られる理由と言えるのだと。

「二見情話ミュージックライン」案内板がここにも。

「ギミ崎」方面を見る。

そして次に訪ねたのが「 久志間切番所跡 」。

「名護市役所久志支所」内の中庭に石碑があった。

名護市瀬嵩7−1。

立派な松の巨木の下に石碑が。

「久志間切番所跡」碑。

間切(まぎり、沖縄方言: マジリ)は、沖縄及び奄美群島における、琉球王国時代および

明治時代の沖縄県の行政区分のひとつ。

琉球王国時代は第一級行政区画に相当した。琉球処分による沖縄県設置後以降も継続していた

旧慣温存政策により、1896年(明治29年)の郡制施行(沖縄県区制)以降も間切制は、1908年

沖縄県島嶼町村制施行により間切→村(そん)に移管されるまで続いた。

旧慣温存政策により、1896年(明治29年)の郡制施行(沖縄県区制)以降も間切制は、1908年

沖縄県島嶼町村制施行により間切→村(そん)に移管されるまで続いた。

間切の区割りは概ね現在の沖縄県内の市町村に相当する。ただし、沖縄戦やアメリカ統治時代を

含む近現代に市町村合併等が繰り返されているため、現在の市町村の区割りとは大きく

異なっている。

久志間切創設は 1673 年で間切番所はここ久志村に置かれた。しかし 14 年後の 1687 年に

国頭方の東宿・西宿とも名護間切経由だったのを、久志間切番所を瀬嵩村に移動することで、

久志間切から名護間切を経由せず羽地間切をつなぐコースとなる。

当然のことながら『琉球国旧記』( 1731 年)の久志間切の駅(番所)は瀬嵩邑(村)。

含む近現代に市町村合併等が繰り返されているため、現在の市町村の区割りとは大きく

異なっている。

久志間切創設は 1673 年で間切番所はここ久志村に置かれた。しかし 14 年後の 1687 年に

国頭方の東宿・西宿とも名護間切経由だったのを、久志間切番所を瀬嵩村に移動することで、

久志間切から名護間切を経由せず羽地間切をつなぐコースとなる。

当然のことながら『琉球国旧記』( 1731 年)の久志間切の駅(番所)は瀬嵩邑(村)。

「名護市役所久志支所」の塀にあった沖縄の守り神と言われる「 面シーサー 」。

まさにここはカラフルな「面シーサー」の野外展示場のごとし。それにしても個性あふれる

秀作揃いなのであった。

その先にあったのが「 久志村歌 」碑。

久志村歌 作詞 宮城敏男 作曲 安谷屋一雄

一、潮髙鳴る東の海原

仰ぐ朝日に光さざめく万波

太平洋波の打ち寄すところ

潮風かおる里は十ニ

われら友よわれら里よ

二、力あるか大洋の水の

二、力あるか大洋の水の

南の浜にもののふの夢

破るは文化の時の声

躍るは雄々しき無限の思い

われら友よわれら里よ

三、見よ白雲たびく久志山

三、見よ白雲たびく久志山

独立自主の緑かざして立つ

髙き姿を心にて

仰ぎてうたえいざ久志男子

われら友よわれら里よ」

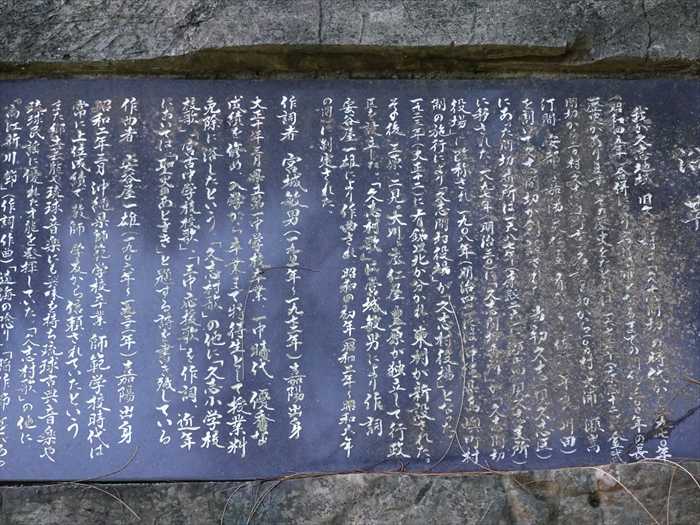

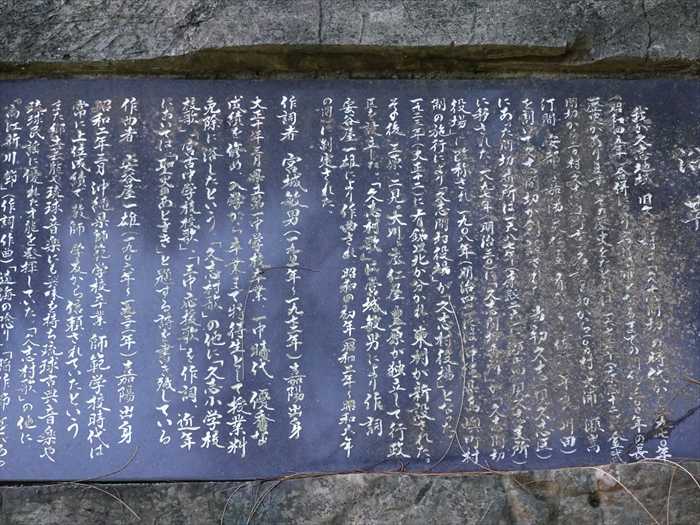

「 沿革

我が久志地域、旧久志村は「久志間切」の時代から一九七〇年(昭和四五年)合併により名護市に

なるまでの間約三〇〇年の長い歴史があります。その歴史をたどれば 一六七三 年(康熙十二)

金武間切から二ヵ村(久志、辺野古)名護間切」から十〇ヵ村(大浦 瀬嵩 汀間 安部 嘉陽 天仁屋

有銘 ◯坊次 平良 川田)を割いて久志間切創設された。当初久志(現久志区)にあった間切番所は

一六八七年 (康熙二六)に 瀬嵩(現久志支所)に移された。一八九七年(明治三〇)に「久志間切番所」

が「久志間切役場」に改称され、一九〇八年(明治四一)には沖縄県島 嶼 町制の施行により

「久志間切役場」が「久志村役場」となった。

一九二三年(大正十二)に有銘以北が分かれ、東村が新設された。その後、三原、二見、大川、

底仁屋、豊原が独立して行政区を設立した。「久志村歌」は宮城敏男により作詞、安谷屋一雄に

より作曲され、昭和の初年(昭和二年~昭和六年)の間」に制定された。

作詞者 宮城敏男(一九〇一年~一九七二年) 嘉陽出身

大正十年三月県立第一中学校卒業、一中時代、優秀な成績を修め、入学から卒業まで特待生として

授業料免除に浴したという。「久志村歌」の他に「久志小学校校歌」、「宮古中学校校歌」、

「三中応援歌」を作詞、近年においては「聖火のあとさき」と題する詩を書き残している。

作曲者 安谷屋一雄(一九〇六年~一九三三年) 嘉陽出身

昭和二年三月沖縄県師範学校卒業、師範学校時代は常に上位成績で教師学友から信頼されていた

という。また郷土芸能や琉球音楽にも興味を持ち琉球古典音楽や琉球民謡に優れた才能を発揮

していた。「久志村歌」の他に「高江新川節」(作詞作曲)「遠海の唸り」「稲作節」・・・」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.09

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.08 コメント(1)

-

「市制70周年 佐倉花火フェスタ2024」へ(… 2024.09.06 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.