PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

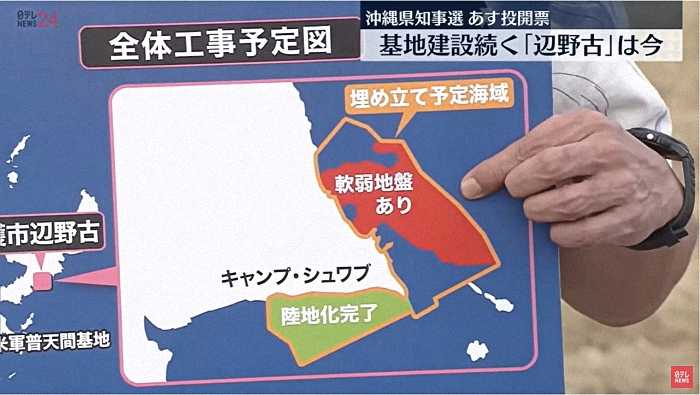

国道331号を進むと、右手の対岸に沖縄県名護市 辺野古

で進む「米軍新基地建設」現場が

見えた。

米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設計画地である。

ズームすると盛り土を積み込んだ運搬船の姿が確認できた。

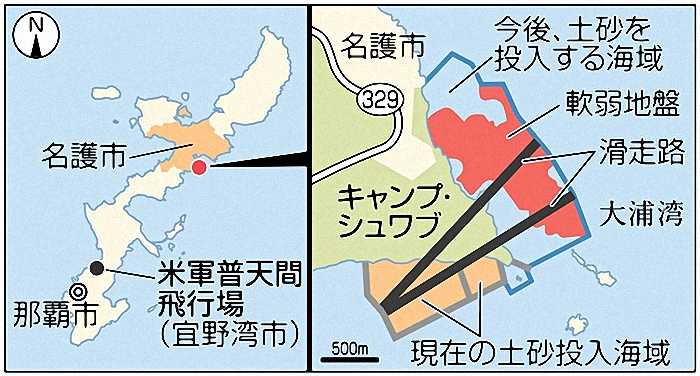

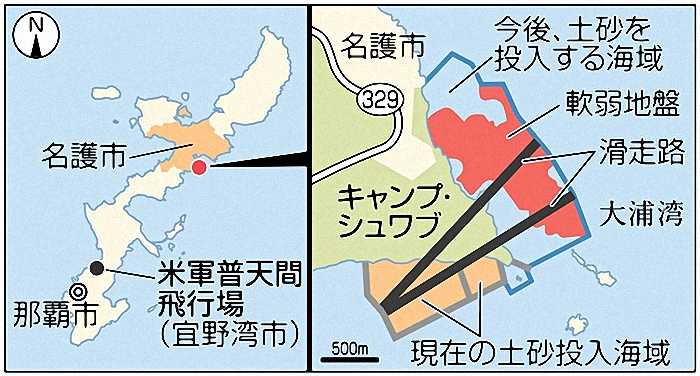

米軍普天間飛行場の「名護市辺野古移設計画地」案内図。

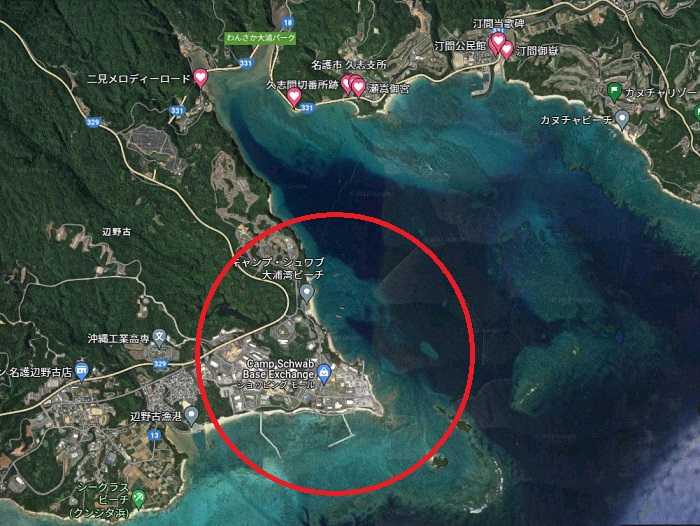

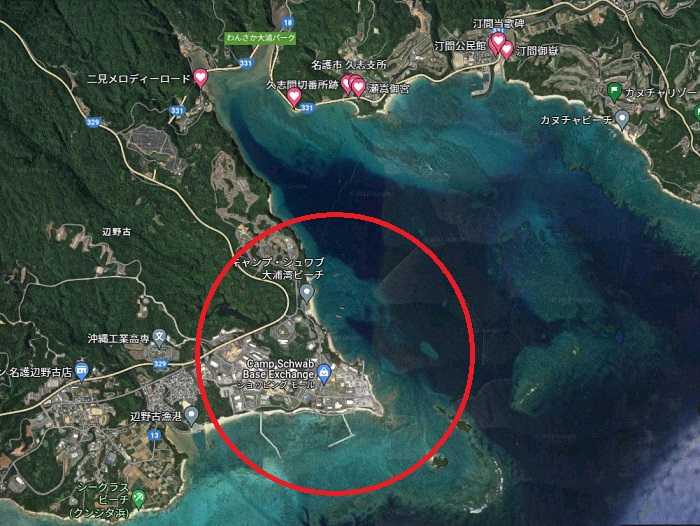

埋立開始前2017年前後の航空写真。

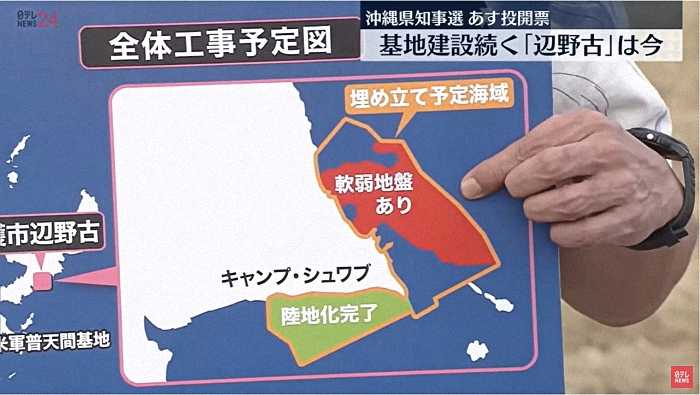

そして2022年9月の埋立状況。

すでに海面から4mの高さまで土砂投入➡最高10mまでかさ上げ予定 と。

国は地盤改良の設計変更を申請しているが沖縄県はこれを承認せず法廷闘争に進展する

可能性が強くなっているのである。

左側の岬を見る。

左手には多くの幟が立っていた。

「エナジック スポーツ高等学校 学生寮建設予定地」と。

本学院は、通信制の星槎国際高等学校(札幌市)と連携して高校卒の資格も取得できる体制を整え、

野球とゴルフに特化した、特色ある学校のようであった。

高等学院は最高水準の設備を用意。ゴルフ部門は18ホールを備えたエナジック瀬嵩カントリー

クラブとその練習場を使用。クラブハウスも完備。野球部門はエナジック社会人野球チームが

本拠としているエナジックスタジアム石川(うるま市)を活用。本学院は、恵まれた環境と

卓越した講師陣を備えた、日本初のエリートアスリート育成機関といえるのだと。

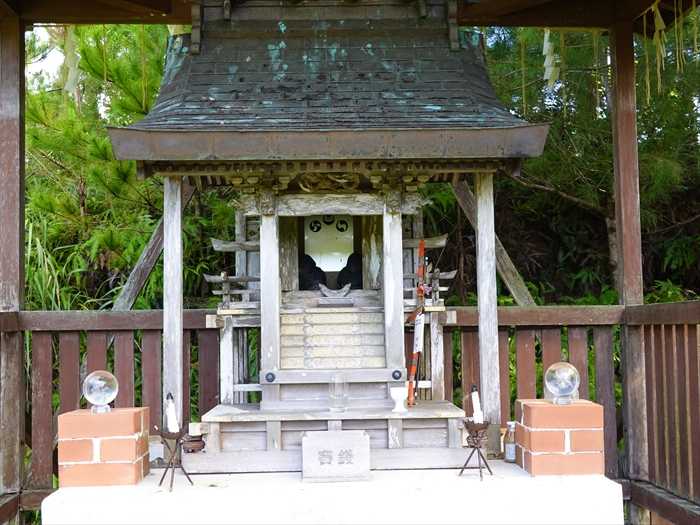

そして次に訪ねたのが「汀間公民館」の前にあった「御嶽小(うたきぐぁー)」と呼ばれている祠。

近くにおられた地元の方に尋ねると「汀間」は「ていま」と読み、地元の方は「てぃーま」と

言っているとのこと。

名護市字汀間22。

「御願小(うたきぐぁー)」。

根神とは沖縄本島で、村落の旧家(根屋)から出た神女。根屋の当主を根人 (にっちゅ) と

いうのに対し、その姉妹をいうのだと。

ヌローとはノロ・祝女と。沖縄本島には御嶽などにおいて部落や村落の公的祭祀や共同体の

祈願行事の司祭をおこなう祝女(ノロ)と呼ばれる女神官が存在する。

最高の神官、聞得大君(きこえおおぎみ)の統率のもとに、村落の神人を指揮して神事を

つかさどるのだと。

そして世神(ゆーがみ)、 世神は、古くは自然の岩穴を信仰の対象としたようだ。

そこへ、明治の末頃に木造瓦葺の祠が造られたと云う。岩穴は死者を弔う神聖な場所である。

また、ご先祖様は黄泉の国、ニライカナイに神として住むと信じられ、洞窟はニライカナイに

通じる入り口でもあるのだと 。

「 神アサギ 」。

御嶽(ウタキ)の近くには、守護神を招いて祭祀を行う「神アサギ」と称する広場があるが、

沖縄本島北部ではそこに軒高の低く、壁や床もない穴屋形式の祭屋を設けている場合が多く

なっている。

軒が低い理由については、牛や馬、鳥などが聖なる神アサギに侵入しないようにとか、

ムラの神役が行う神聖な祭祀儀礼を外部から見られないように配慮したものと考えられて

いるのだと。

神女達が御嶽へ遙拝したり、神歌を謡ったり、神酒のふるまいを受けたりする場所。

別の角度から。

これも小さな「御願小」であろうか。

それとも我が関東等の神社でいう境内社?

「御願小」を別角度から。

屋根の瓦には若木が。

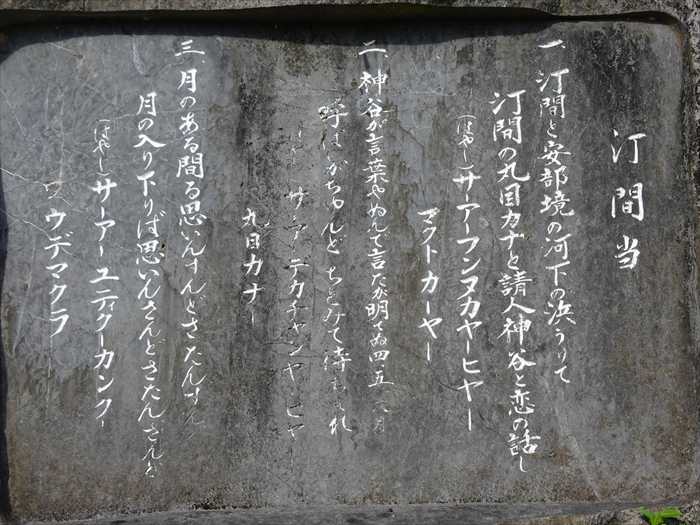

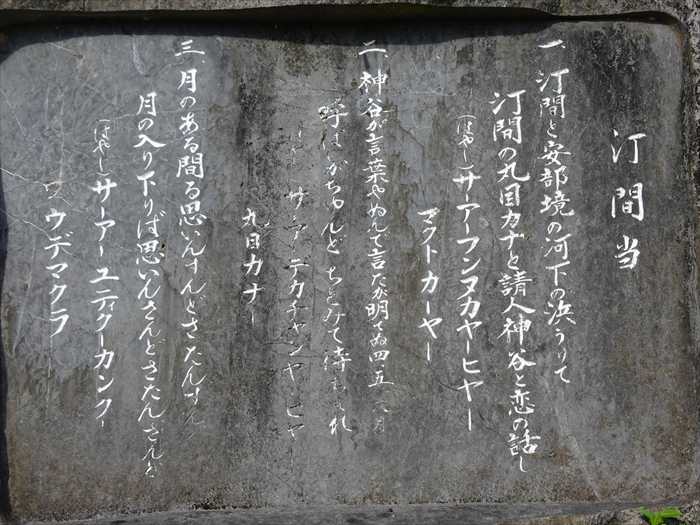

「 汀間当 」碑。

「 汀間当 👈リンク

一、汀間と安部境の川下の浜うりて 汀間の丸目カナと請人神谷と恋の話し

(はやし)サーアーフンヌカヤーヒヤー マクトカーヤー

二、神谷が言葉やぬんで言たが 明てぬ四、五、六月 呼ばしがちゃんどちとみて待ちよれ

(はやし)サーアーテカチャンヤーヒャー 丸目カナー

三、月のある間る 思いすんどさたすんど 月のいり下りば 思いんさんど

(はやし) サーアーユティクーカンクー ワウデマクラ」

意味は

一、汀間と安部境の井戸の下の浜に降りて汀間の丸目加那と請人神谷との恋の話し 本当かな

おい 真実かな

二、神谷の言葉は何だと言ったか 年明けて四、五、六月あたりになったら使いが来るので

辛抱して待っていろよ よくやったぞ 丸い目の加那(愛する人)よ

三、月の出ている間は思いもするぞ うわさもするぞ 月が西に沈むと思いはしないぞ

噂もしないぞ 近くにこい ちょっとこい 私の腕枕

そして、「ガジュマル」の老木。

デンドロビュームが宿り木の如くに。

公衆トイレ。

壁には様々な貝が埋め込まれていた。

こちらは貝の内側が表面に。

これぞ沖縄の民家!!

この樹は?

「ハスノハギリ」と。

「ハスノハギリ(蓮の葉桐)」の葉。

葉は互生し、卵円形で、長さ10~30cm、幅8~20cm。先は尖り、基部は浅心形で全縁、

両面無毛。質はやわらかい革質で光沢がある。葉柄は葉身の下部に楯状につき、長さ5~15cm。

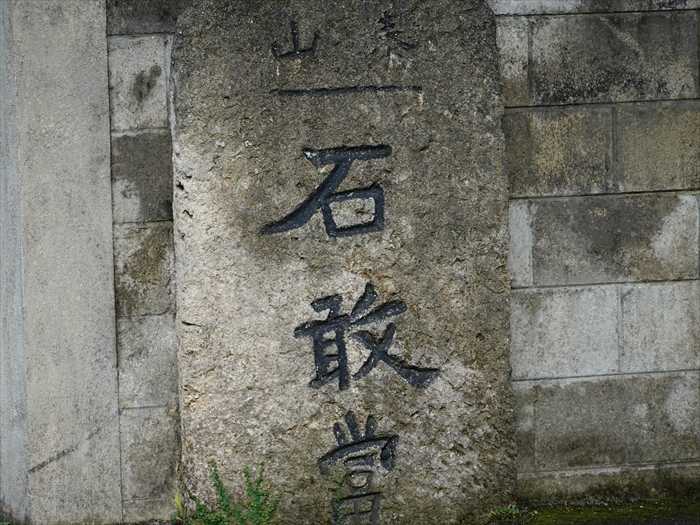

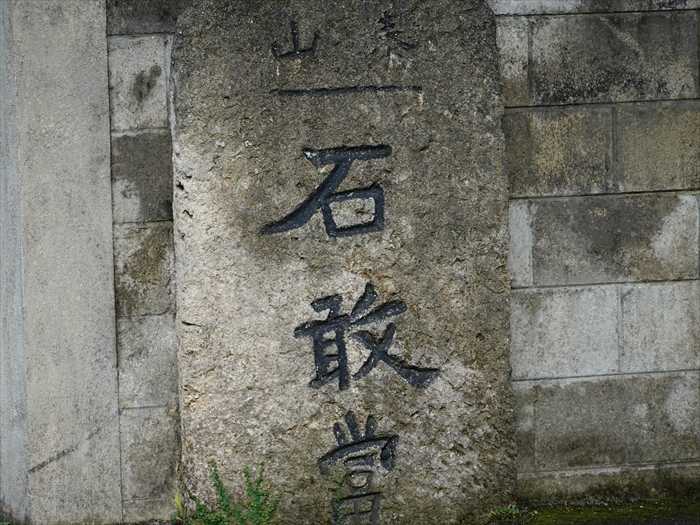

路地の角にも石碑が。

「石敢當」と。

「石敢當」(いしがんとう、いしがんどう、せきかんとう、せっかんとう)は、丁字路の

突き当り等に設けられる「石敢當」などの文字が刻まれた魔よけの石碑や石標。

石敢当、泰山石敢當、石散當等と書かれたものもある。

中国で発祥したもので、日本では主に沖縄県や鹿児島県に多く分布する。

ここ沖縄県ではその存在意義や効果が未だに根強く信じられており、当地では丁字路や三叉路が

多いことから、現在でも沖縄県の各地で新しく作られた大小様々の石敢當を見ることができる。

これらの地域では、市中を徘徊する魔物「マジムン」は直進する性質を持つため、丁字路や

三叉路などの突き当たりにぶつかると向かいの家に入ってきてしまうと信じられている。

そのため、丁字路や三叉路などの突き当たりに石敢當を設け、魔物の侵入を防ぐ魔よけとする。

魔物は石敢當に当たると砕け散るとされるのだ と。

「汀間川」に架かる「嘉手刈橋」。

ズームアップすると、ここからも「米軍新基地建設現場」が見えた。

「汀間川」の対岸にあったのが「汀間御嶽」の石鳥居。

次に訪ねたのが「カヌチャリゾート(Kanucha Resort)」.

県内最大級のリゾートホテル。

しかし、守衛所があり予約者以外は進入禁止と。

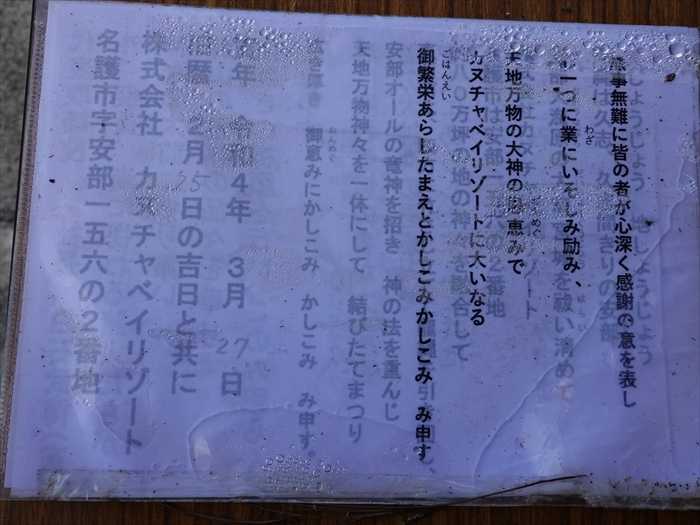

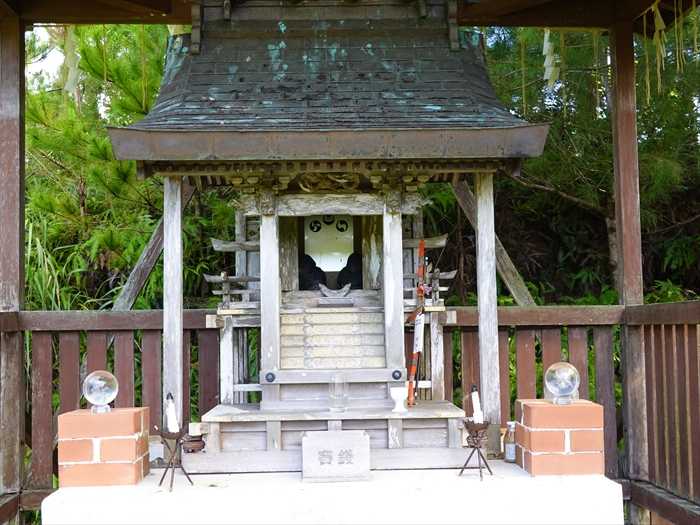

次に訪ねたのが「神着宮(」。

「カヌチャリゾートホテル」の敷地内にある神社であると。

名護市安部。

自然石を用いた巨大な石灯籠。

その横の池には白い鳥が。

ニワトリの一種であろうか?

鳥居に向かって進む。

「神着宮」を正面から。

左右にあった水晶の球が昔は置かれていたとネットから。。

水晶の球の中には龍の姿が。

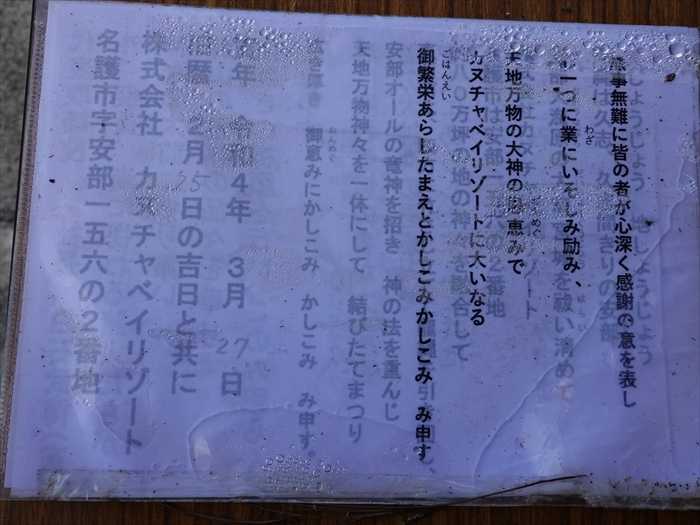

「尽事無難に皆の者が心深く感謝の意を表して一つに業にいそしみ励み、天地万物の

大神の恩惠みでカヌチャベイリゾートに大い御繁栄あらしたまえとかしこみかしこみ み申す」

内陣には布袋さんと恵比寿さんの姿が。

「神着宮」は商売繁盛の神様なのであろうか。

次に訪ねたのが「安部御神殿」。

名護市安部11−2。

扁額「安部御神殿」。

「安部神殿建設記念碑」。

電柱の奥には巨木が。

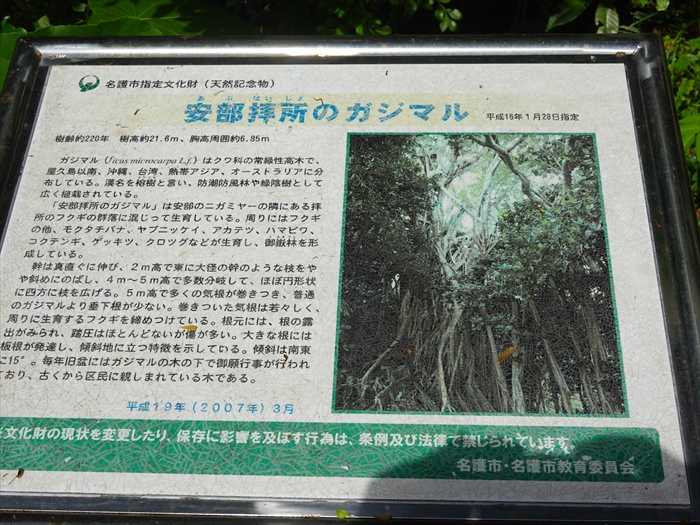

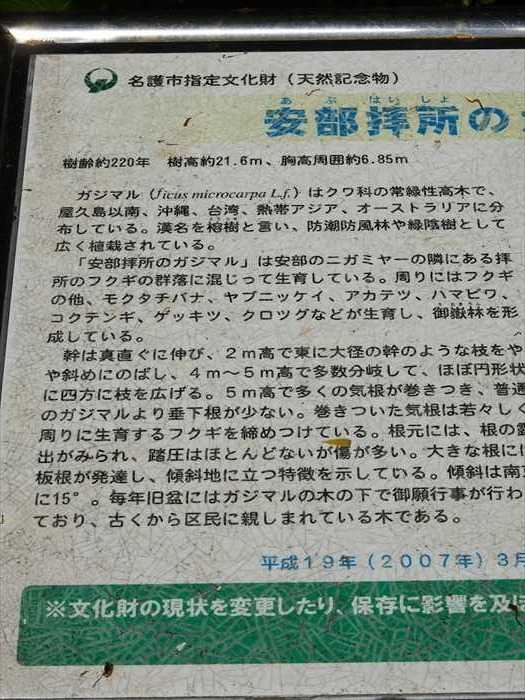

「天然記念物 安部拝所のガジマル」。

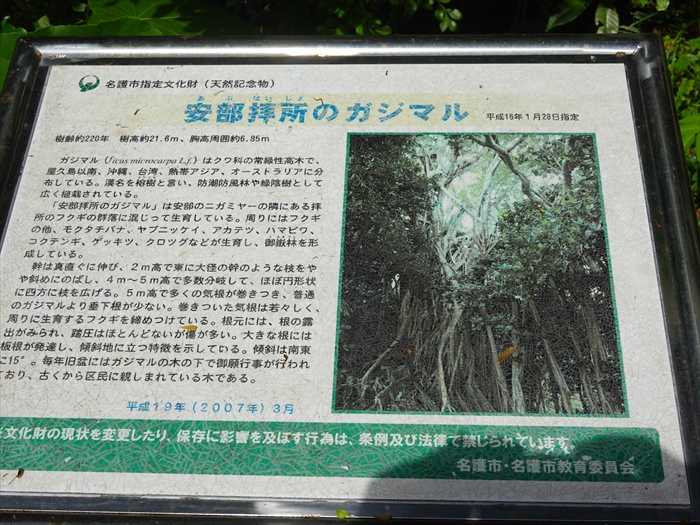

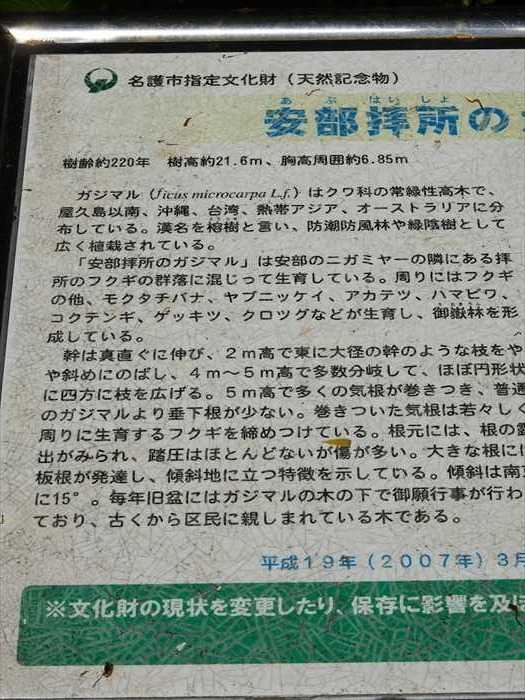

「安部拝所のガジマル」案内板。

樹齢約220年 樹高約21.6m、胸高周囲約6.85 m

廻り込んで下部の垂下根を見る。

更に近づいて。

そして近くにはバナナの樹も。

たわわに小型のバナナが実をつけていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

見えた。

米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設計画地である。

ズームすると盛り土を積み込んだ運搬船の姿が確認できた。

米軍普天間飛行場の「名護市辺野古移設計画地」案内図。

埋立開始前2017年前後の航空写真。

そして2022年9月の埋立状況。

すでに海面から4mの高さまで土砂投入➡最高10mまでかさ上げ予定 と。

国は地盤改良の設計変更を申請しているが沖縄県はこれを承認せず法廷闘争に進展する

可能性が強くなっているのである。

左側の岬を見る。

左手には多くの幟が立っていた。

「エナジック スポーツ高等学校 学生寮建設予定地」と。

本学院は、通信制の星槎国際高等学校(札幌市)と連携して高校卒の資格も取得できる体制を整え、

野球とゴルフに特化した、特色ある学校のようであった。

高等学院は最高水準の設備を用意。ゴルフ部門は18ホールを備えたエナジック瀬嵩カントリー

クラブとその練習場を使用。クラブハウスも完備。野球部門はエナジック社会人野球チームが

本拠としているエナジックスタジアム石川(うるま市)を活用。本学院は、恵まれた環境と

卓越した講師陣を備えた、日本初のエリートアスリート育成機関といえるのだと。

そして次に訪ねたのが「汀間公民館」の前にあった「御嶽小(うたきぐぁー)」と呼ばれている祠。

近くにおられた地元の方に尋ねると「汀間」は「ていま」と読み、地元の方は「てぃーま」と

言っているとのこと。

名護市字汀間22。

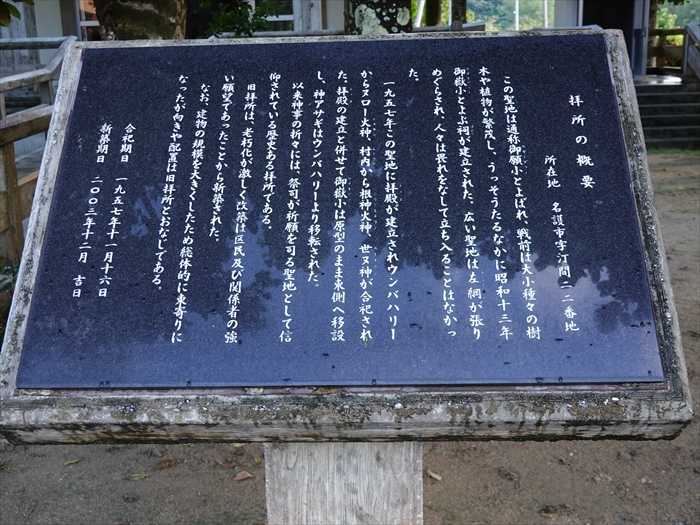

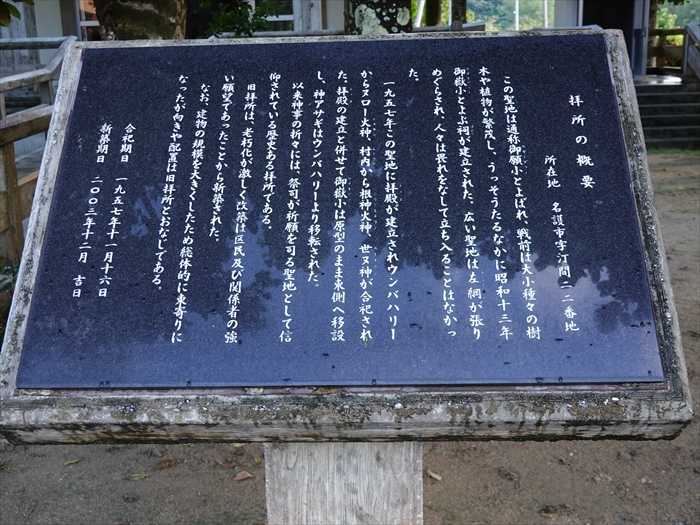

「拝所の概要

所在地 名護市字汀間二二番地

所在地 名護市字汀間二二番地

この聖地は通称御願小(うがみぐぁー)とよばれ、戦前は大小種々の樹木や植物が繁茂し、

うっそうたるなかに昭和十三年御嶽小とよぶ祠が建立された。広い聖地は左綱(ひじゃいつな)が

張りめぐらされ、人々は畏れをなして立ち入ることはなかった。

一九五七年この聖地に拝殿(とうぬ)か建立されウンバハリーからロー火神(ひぬかん)、

村内(むらうち)から根神火神(にかみひぬかん)、世ヌ神(ゆーぬかん)が合祀された。

拝殿の建立と併せて御嶽小(うたきぐぁー)は原型のまま東側へ移設し、神アサギはウンバハリー

より移転された。

うっそうたるなかに昭和十三年御嶽小とよぶ祠が建立された。広い聖地は左綱(ひじゃいつな)が

張りめぐらされ、人々は畏れをなして立ち入ることはなかった。

一九五七年この聖地に拝殿(とうぬ)か建立されウンバハリーからロー火神(ひぬかん)、

村内(むらうち)から根神火神(にかみひぬかん)、世ヌ神(ゆーぬかん)が合祀された。

拝殿の建立と併せて御嶽小(うたきぐぁー)は原型のまま東側へ移設し、神アサギはウンバハリー

より移転された。

以来神事の折々には、祭司が祈願を司る聖地として信仰されている歴史ある拝所である。

旧拝所は、老旧化か激しく改築は区民及び関係者の強い願望であったことから新築された。

なお、建物の規模を大きくしたため総体的に東寄りになったが向きや配置は旧拝所とおなじ

である。」

なお、建物の規模を大きくしたため総体的に東寄りになったが向きや配置は旧拝所とおなじ

である。」

「御願小(うたきぐぁー)」。

根神とは沖縄本島で、村落の旧家(根屋)から出た神女。根屋の当主を根人 (にっちゅ) と

いうのに対し、その姉妹をいうのだと。

ヌローとはノロ・祝女と。沖縄本島には御嶽などにおいて部落や村落の公的祭祀や共同体の

祈願行事の司祭をおこなう祝女(ノロ)と呼ばれる女神官が存在する。

最高の神官、聞得大君(きこえおおぎみ)の統率のもとに、村落の神人を指揮して神事を

つかさどるのだと。

そして世神(ゆーがみ)、 世神は、古くは自然の岩穴を信仰の対象としたようだ。

そこへ、明治の末頃に木造瓦葺の祠が造られたと云う。岩穴は死者を弔う神聖な場所である。

また、ご先祖様は黄泉の国、ニライカナイに神として住むと信じられ、洞窟はニライカナイに

通じる入り口でもあるのだと 。

「 神アサギ 」。

御嶽(ウタキ)の近くには、守護神を招いて祭祀を行う「神アサギ」と称する広場があるが、

沖縄本島北部ではそこに軒高の低く、壁や床もない穴屋形式の祭屋を設けている場合が多く

なっている。

軒が低い理由については、牛や馬、鳥などが聖なる神アサギに侵入しないようにとか、

ムラの神役が行う神聖な祭祀儀礼を外部から見られないように配慮したものと考えられて

いるのだと。

神女達が御嶽へ遙拝したり、神歌を謡ったり、神酒のふるまいを受けたりする場所。

別の角度から。

これも小さな「御願小」であろうか。

それとも我が関東等の神社でいう境内社?

「御願小」を別角度から。

屋根の瓦には若木が。

「 汀間当 」碑。

「 汀間当 👈リンク

一、汀間と安部境の川下の浜うりて 汀間の丸目カナと請人神谷と恋の話し

(はやし)サーアーフンヌカヤーヒヤー マクトカーヤー

二、神谷が言葉やぬんで言たが 明てぬ四、五、六月 呼ばしがちゃんどちとみて待ちよれ

(はやし)サーアーテカチャンヤーヒャー 丸目カナー

三、月のある間る 思いすんどさたすんど 月のいり下りば 思いんさんど

(はやし) サーアーユティクーカンクー ワウデマクラ」

意味は

一、汀間と安部境の井戸の下の浜に降りて汀間の丸目加那と請人神谷との恋の話し 本当かな

おい 真実かな

二、神谷の言葉は何だと言ったか 年明けて四、五、六月あたりになったら使いが来るので

辛抱して待っていろよ よくやったぞ 丸い目の加那(愛する人)よ

三、月の出ている間は思いもするぞ うわさもするぞ 月が西に沈むと思いはしないぞ

噂もしないぞ 近くにこい ちょっとこい 私の腕枕

そして、「ガジュマル」の老木。

デンドロビュームが宿り木の如くに。

公衆トイレ。

壁には様々な貝が埋め込まれていた。

こちらは貝の内側が表面に。

これぞ沖縄の民家!!

この樹は?

「ハスノハギリ」と。

「ハスノハギリ(蓮の葉桐)」の葉。

葉は互生し、卵円形で、長さ10~30cm、幅8~20cm。先は尖り、基部は浅心形で全縁、

両面無毛。質はやわらかい革質で光沢がある。葉柄は葉身の下部に楯状につき、長さ5~15cm。

路地の角にも石碑が。

「石敢當」と。

「石敢當」(いしがんとう、いしがんどう、せきかんとう、せっかんとう)は、丁字路の

突き当り等に設けられる「石敢當」などの文字が刻まれた魔よけの石碑や石標。

石敢当、泰山石敢當、石散當等と書かれたものもある。

中国で発祥したもので、日本では主に沖縄県や鹿児島県に多く分布する。

ここ沖縄県ではその存在意義や効果が未だに根強く信じられており、当地では丁字路や三叉路が

多いことから、現在でも沖縄県の各地で新しく作られた大小様々の石敢當を見ることができる。

これらの地域では、市中を徘徊する魔物「マジムン」は直進する性質を持つため、丁字路や

三叉路などの突き当たりにぶつかると向かいの家に入ってきてしまうと信じられている。

そのため、丁字路や三叉路などの突き当たりに石敢當を設け、魔物の侵入を防ぐ魔よけとする。

魔物は石敢當に当たると砕け散るとされるのだ と。

「汀間川」に架かる「嘉手刈橋」。

ズームアップすると、ここからも「米軍新基地建設現場」が見えた。

「汀間川」の対岸にあったのが「汀間御嶽」の石鳥居。

次に訪ねたのが「カヌチャリゾート(Kanucha Resort)」.

県内最大級のリゾートホテル。

しかし、守衛所があり予約者以外は進入禁止と。

次に訪ねたのが「神着宮(」。

「カヌチャリゾートホテル」の敷地内にある神社であると。

名護市安部。

自然石を用いた巨大な石灯籠。

その横の池には白い鳥が。

ニワトリの一種であろうか?

鳥居に向かって進む。

「神着宮」を正面から。

左右にあった水晶の球が昔は置かれていたとネットから。。

水晶の球の中には龍の姿が。

「尽事無難に皆の者が心深く感謝の意を表して一つに業にいそしみ励み、天地万物の

大神の恩惠みでカヌチャベイリゾートに大い御繁栄あらしたまえとかしこみかしこみ み申す」

内陣には布袋さんと恵比寿さんの姿が。

「神着宮」は商売繁盛の神様なのであろうか。

次に訪ねたのが「安部御神殿」。

名護市安部11−2。

扁額「安部御神殿」。

「安部神殿建設記念碑」。

電柱の奥には巨木が。

「天然記念物 安部拝所のガジマル」。

「安部拝所のガジマル」案内板。

樹齢約220年 樹高約21.6m、胸高周囲約6.85 m

ガジマル()はクワ科の常緑性高木で、屋久島以南、沖縄、台弯、熱帯アジア、オーストラリアに

分布している。漢名を榕樹(ようじゅ)と言い、防潮防風林や緑陰樹として広く植栽されている。

分布している。漢名を榕樹(ようじゅ)と言い、防潮防風林や緑陰樹として広く植栽されている。

「安部拝所のガジマル」は安部のニガミャーの隣にある拝所のフクギの群落に混じって

生育している。周りにはフクギの他、モクタチバナ、.ヤブニッケイ、アカテツ、ハマビワ、

生育している。周りにはフクギの他、モクタチバナ、.ヤブニッケイ、アカテツ、ハマビワ、

コクテンギ、ゲッキツ、クロッグなどが生育し、御嶽林を形成している。

幹は真直ぐに伸び、2m高で東に大径の幹のような枝をやや斜めにのばし、4m ~ 5m高で

多数分岐して、ほぼ円形状に四方に技を広げる。5m高で多くの気根が巻きつき、普通の

ガジマルより垂下根が少ない。巻きついた気根は若々しく、周りに生育するフクギを締めつけて

いる。根元には、根の露出がみられ、踏圧はほとんどないが傷が多い。大きな根には板根が

発達し、傾斜地に立つ特徴を示している。傾斜は南東に15°。毎年旧盆にはガジマルの木の下で

御行事が行われており、古くから区民に親しまれている木である。」

多数分岐して、ほぼ円形状に四方に技を広げる。5m高で多くの気根が巻きつき、普通の

ガジマルより垂下根が少ない。巻きついた気根は若々しく、周りに生育するフクギを締めつけて

いる。根元には、根の露出がみられ、踏圧はほとんどないが傷が多い。大きな根には板根が

発達し、傾斜地に立つ特徴を示している。傾斜は南東に15°。毎年旧盆にはガジマルの木の下で

御行事が行われており、古くから区民に親しまれている木である。」

廻り込んで下部の垂下根を見る。

更に近づいて。

そして近くにはバナナの樹も。

たわわに小型のバナナが実をつけていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.