PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

次に訪ねたのは「経王南町稲荷」であったが、その途中右側にあったのが

「 長谷金本店 」。

平塚市千石河岸24−8。

「花かつお製造元 長谷金本店」。

店内を覗いて見た。

花かつお製造元で、湘南ひらつか名産品「七夕ふりかけ」で知られる創業百余年・

明治34年創業の老舗乾物店、長谷金本店。

人気の「花かつお(花鰹)」。

正一位經王南町稲荷 」。

社号標石「正一位經王南町稲荷」。

この石碑には「道祖神」?と刻まれているようであった。

「正一位經王南町稲荷」の社。

内陣の祭壇の扉は閉まっていた。

「正一位經王南町稲荷」を後にして、千石河岸の住宅街を北西に向かって進む。

右手に次の目的地の「 海宝寺 」の山門が姿を現した。

三本の筋塀(すじべい)に挟まれて山門の姿が。

筋塀とは、古来の日本建築における土塀の一種で、定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる

白い水平線が引かれた築地塀を指す。元々は、皇族が出家して住職を務めた門跡寺院の

そこから、定規筋の数が寺の格式を示すようになり、5本線が最高格式を表すものとなった と。

「山門」、その先の「本堂」を正面から。

平塚市幸町26−21。

寺号標石「常圓山 海寶寺」。

山門の扁額は山号の「常圓山」。

浄土宗寺院の海寳寺は、常圓山智光院と号す。

海寳寺は、天正7年(1579)に創建、城蓮社厳譽貞雲(慶長19年1614寂)が開山したと。

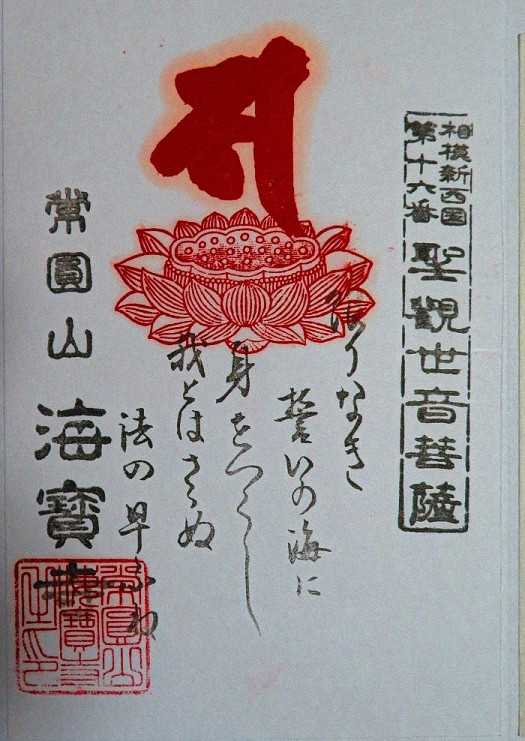

明治維新後の明治7年には須賀小学校として供用されていた。相模新四国三十三観音霊場16番。

左手には巨大な墓地が拡がっていた。

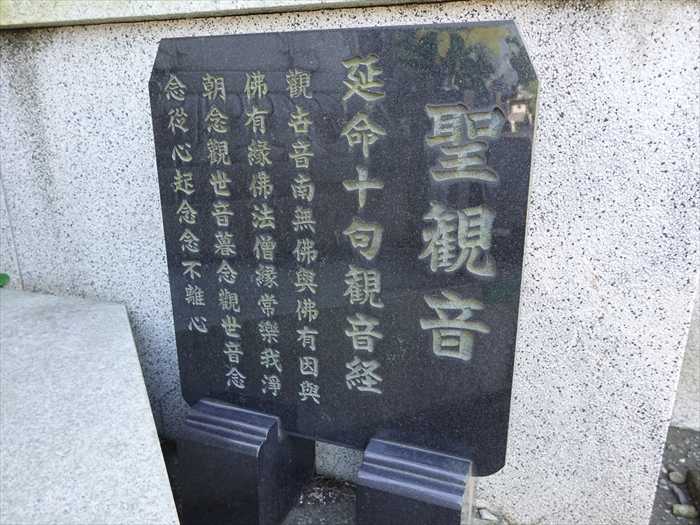

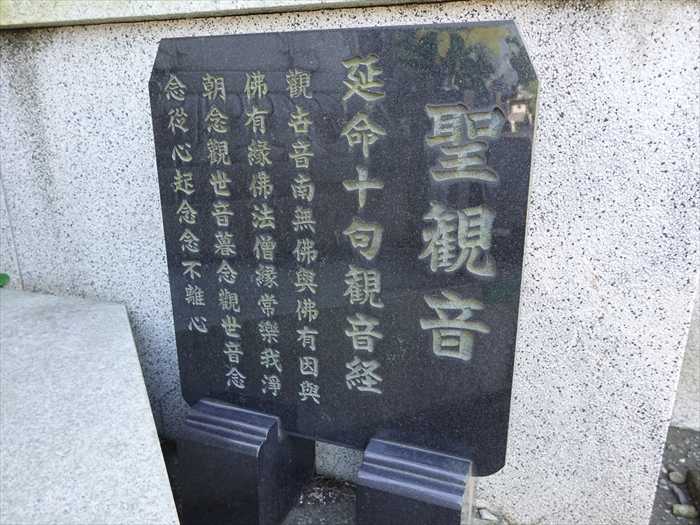

山門を入り右側には「本堂」に向かって立つ「聖観音」像が。

お顔をズームして。

「聖観音

延命十句観音経

觀世音 (かんぜおん)

南無佛 (仏に南無したてまつる)

與佛有因 (仏と因あり)

與佛有縁 (仏と縁あり)

佛法增縁 (仏法僧により)

常楽我浄 (常・楽・我・浄の四徳を得ん)

朝念觀世音 (朝な朝なに観世音を念じ)

暮念觀世音 (夕な夕なに観世音を念じ)

念々從心起 (念々、心より起こり)

念々不離心 (念々、心を離れず)」

上の十句から成り立っている観音経である。

「無縁塔」であっただろうか?

頂きには石仏が。

地蔵菩薩像。

「須賀小学校跡」碑。

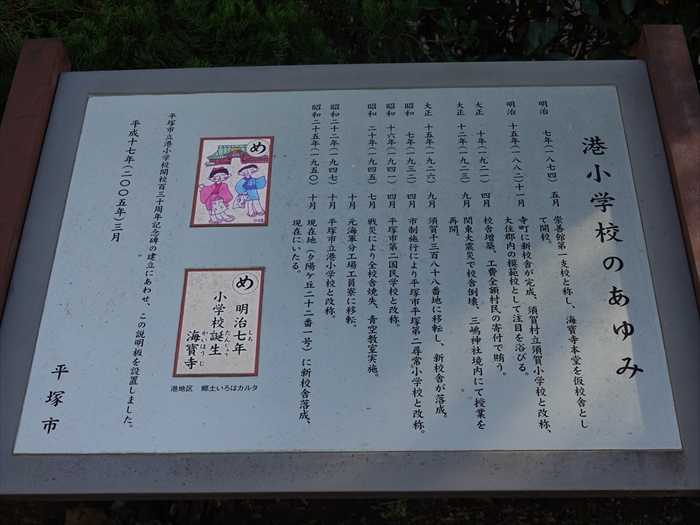

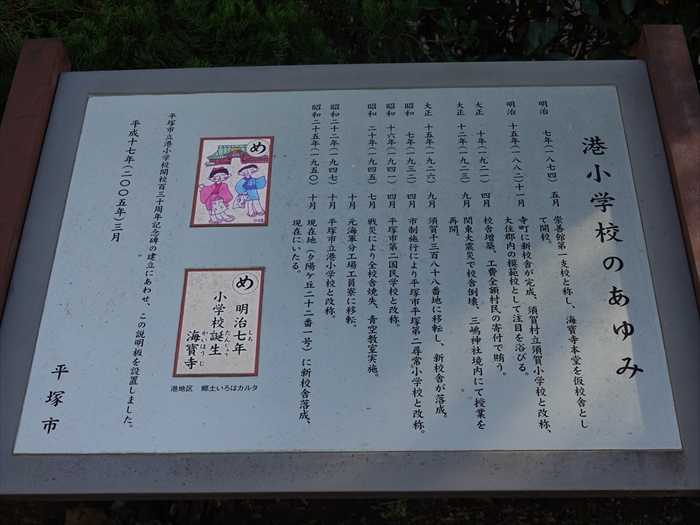

「港小学校のあゆみ

山門を入ると左側にも石仏が並んでいた。

台座には「南無馬頭観世音」と。

三面六臂の「南無馬頭観世音像」。

左の地蔵菩薩像。

右には青面金剛像が。一面四臂像、下部には三猿が。

その右にあった碑には

「太田貞市氏を偲びて

大人(たいじん)の 遺徳さながら 伝ふ可(か)に 相模の海の 波音(なみおと)は冴ゆ

島津秋圃」と。

太田貞市氏は日本電力㈱平塚営業所長を務めた人物か?

日本電力㈱は、太平洋戦争前に存在した日本の電力会社。

日本発送電が設立されるまでの五大電力会社(東京電燈、東邦電力、大同電力、宇治川電気、

日本電力)の一つだったとのことであるが。

「要塞砲兵鳥海元次郎墓」と。

要塞砲兵は陸軍の兵科区分の一種。各種の火砲を用いて敵を攻撃、制圧し,歩兵や戦車兵の

戦闘を助ける役目を果す。砲兵は、戦闘場所を基準に野戦砲兵と要塞砲兵に、火砲の口径と

用法によって山砲兵、野砲兵、重砲兵に、また特殊な用法を基準にして海岸砲兵、攻城砲兵、

高射砲兵、対戦車砲兵などに区別される とネットから。

この後訪ねた「三嶋神社」の「忠魂碑」の裏には

「明治二十七八年日清戦役殉難者 陸軍砲兵二等卒 鳥海元次郎」とあったが、

この方なのであろう。

奥には扉のついた立派な小幡家の墓地。

大きな五輪塔が。

そして本堂手前の左側には、大きな石塔6基が並んでいた。

これらはすべて関東大震災で倒壊し、一部は境内に仮置きされていたものを修復し、

石造物の各部を補修し 、刻銘も彫り直し、現在のような石塔群に整備されたのだと 。

この石塔群の周囲は、低い壁で囲まれており、お盆にはここに水を張り灯籠流しが行われる と。

「宝塔(年代不詳)」

「常圓山 觀譽 十六?㔺」と。

「万霊塔(明治4年・1871年)」

諸上善人、倶会一處(しょうじょうぜんにん、くえいっしょ)

善き者たちと極楽浄土の同一處において会うことができる と。

「徳本名号塔(文化14年・1817年)」

「南無阿弥陀佛」と。

『徳本行者全集』の中に、上人が同年10月26日海宝寺に宿泊され、翌朝名号塔に開眼供養した

との記述があるが、この塔のことであろう と。

「阿弥陀三尊像(元禄4年・1691年)」。

こちらも「名号塔(天和4年・1684年)」。

「南無阿弥陀佛」と。

「經塚(文政7年・1824年)」。

振り返って。

境内奥から山門方向を振り返る。

再び「本堂」前から。

海寳寺は、天正7年(1579)に創建、城蓮社厳譽貞雲(慶長19年1614寂)が開山したと。

扁額「海宝寺」。

本堂内。

祭壇。

御本尊は阿弥陀如来。

見事な本堂内の装飾。

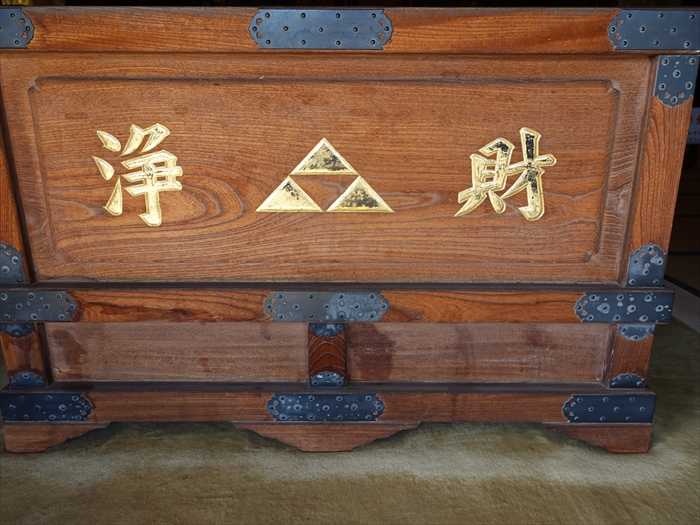

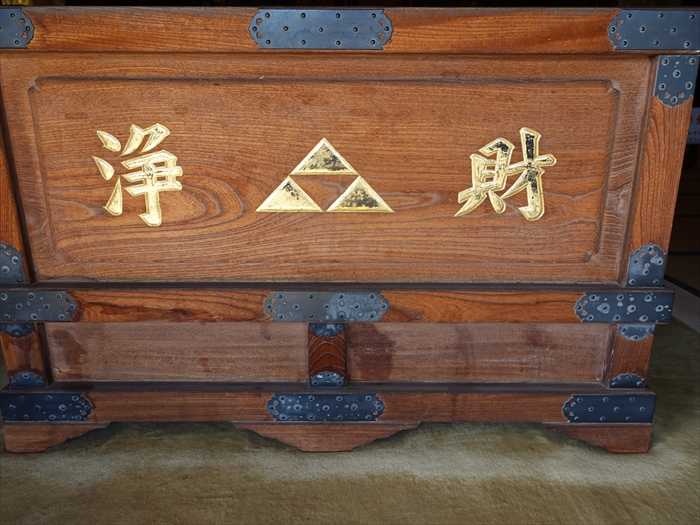

賽銭箱には「三つ鱗紋」が。

この寺の起源は天正七年(1579年)、小田原の北条氏出身の貞雲の開山と言われている。

蟇股の装飾。

天水桶にも三つ鱗紋が。

境内にあった大きな「宝篋印塔」。

「南無阿弥陀佛 寛永三年三月廿日 崇誉源四禅定門 化名清田右近」と刻まれていた。

客殿か?

寺務所か?

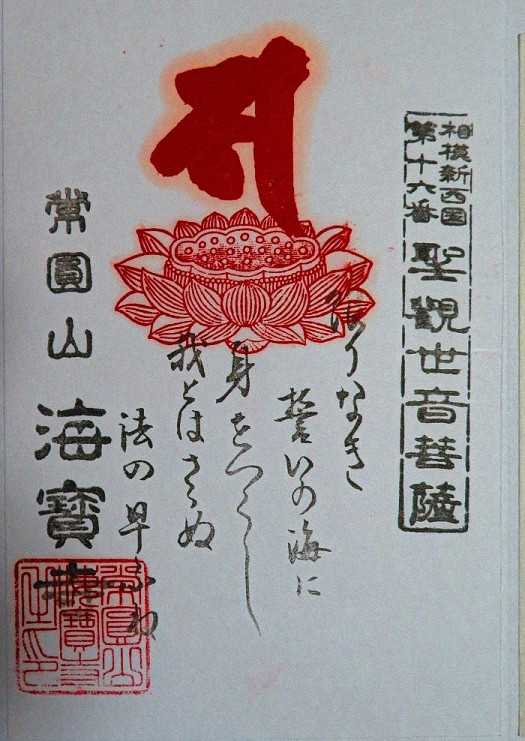

御朱印を頂きました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 長谷金本店 」。

平塚市千石河岸24−8。

「花かつお製造元 長谷金本店」。

店内を覗いて見た。

花かつお製造元で、湘南ひらつか名産品「七夕ふりかけ」で知られる創業百余年・

明治34年創業の老舗乾物店、長谷金本店。

人気の「花かつお(花鰹)」。

正一位經王南町稲荷 」。

社号標石「正一位經王南町稲荷」。

この石碑には「道祖神」?と刻まれているようであった。

「正一位經王南町稲荷」の社。

内陣の祭壇の扉は閉まっていた。

「正一位經王南町稲荷」を後にして、千石河岸の住宅街を北西に向かって進む。

右手に次の目的地の「 海宝寺 」の山門が姿を現した。

三本の筋塀(すじべい)に挟まれて山門の姿が。

筋塀とは、古来の日本建築における土塀の一種で、定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる

白い水平線が引かれた築地塀を指す。元々は、皇族が出家して住職を務めた門跡寺院の

そこから、定規筋の数が寺の格式を示すようになり、5本線が最高格式を表すものとなった と。

「山門」、その先の「本堂」を正面から。

平塚市幸町26−21。

寺号標石「常圓山 海寶寺」。

山門の扁額は山号の「常圓山」。

浄土宗寺院の海寳寺は、常圓山智光院と号す。

海寳寺は、天正7年(1579)に創建、城蓮社厳譽貞雲(慶長19年1614寂)が開山したと。

明治維新後の明治7年には須賀小学校として供用されていた。相模新四国三十三観音霊場16番。

左手には巨大な墓地が拡がっていた。

山門を入り右側には「本堂」に向かって立つ「聖観音」像が。

お顔をズームして。

「聖観音

延命十句観音経

觀世音 (かんぜおん)

南無佛 (仏に南無したてまつる)

與佛有因 (仏と因あり)

與佛有縁 (仏と縁あり)

佛法增縁 (仏法僧により)

常楽我浄 (常・楽・我・浄の四徳を得ん)

朝念觀世音 (朝な朝なに観世音を念じ)

暮念觀世音 (夕な夕なに観世音を念じ)

念々從心起 (念々、心より起こり)

念々不離心 (念々、心を離れず)」

上の十句から成り立っている観音経である。

「無縁塔」であっただろうか?

頂きには石仏が。

地蔵菩薩像。

「須賀小学校跡」碑。

「港小学校のあゆみ

明治 七年(1874) 五月 崇善館第一支校と称し、海寶寺本堂を仮校舎として開校。

明治十五年(1882) 十一月 寺町に新校舎が完成。須賀村立須賀小学校と改称、大住郡内の

模範校として注目を浴びる。

大正十年 (1921) 四月 校舎増築、工費全額村民の寄付で賄う。

大正十二年(1923) 九月 関東大震災で校舎倒壊、三嶋神社境内にて授業を再開。

大正十五年(1926) 九月 須賀千三百八十八番地に移転し、新校舎が落成。

昭和七年 (1932) 四月 市制施行により平塚市平塚第二尋常小学校と改称。

昭和十六年(1941) 四月 平塚市第二国民学校と改称。

昭和二十年(1945) 七月 戦災により全校舎焼失、青空教室実施。

十月 元海軍分工場工員寮に移転。

昭和二十二年(1947) 十月 平塚市立港小学校と改称。

昭和二十五年(1950) 十月 現在地(夕日ケ丘二十二番一号)に新校舎落成、現在にいたる。

平塚市立港小学校開校百三十周年記念碑の建立にあわせ、この説明板を設置しました。

平成十七年(二〇〇五年)三月 平塚市」

山門を入ると左側にも石仏が並んでいた。

台座には「南無馬頭観世音」と。

三面六臂の「南無馬頭観世音像」。

左の地蔵菩薩像。

右には青面金剛像が。一面四臂像、下部には三猿が。

その右にあった碑には

「太田貞市氏を偲びて

大人(たいじん)の 遺徳さながら 伝ふ可(か)に 相模の海の 波音(なみおと)は冴ゆ

島津秋圃」と。

太田貞市氏は日本電力㈱平塚営業所長を務めた人物か?

日本電力㈱は、太平洋戦争前に存在した日本の電力会社。

日本発送電が設立されるまでの五大電力会社(東京電燈、東邦電力、大同電力、宇治川電気、

日本電力)の一つだったとのことであるが。

「要塞砲兵鳥海元次郎墓」と。

要塞砲兵は陸軍の兵科区分の一種。各種の火砲を用いて敵を攻撃、制圧し,歩兵や戦車兵の

戦闘を助ける役目を果す。砲兵は、戦闘場所を基準に野戦砲兵と要塞砲兵に、火砲の口径と

用法によって山砲兵、野砲兵、重砲兵に、また特殊な用法を基準にして海岸砲兵、攻城砲兵、

高射砲兵、対戦車砲兵などに区別される とネットから。

この後訪ねた「三嶋神社」の「忠魂碑」の裏には

「明治二十七八年日清戦役殉難者 陸軍砲兵二等卒 鳥海元次郎」とあったが、

この方なのであろう。

奥には扉のついた立派な小幡家の墓地。

大きな五輪塔が。

そして本堂手前の左側には、大きな石塔6基が並んでいた。

これらはすべて関東大震災で倒壊し、一部は境内に仮置きされていたものを修復し、

石造物の各部を補修し 、刻銘も彫り直し、現在のような石塔群に整備されたのだと 。

この石塔群の周囲は、低い壁で囲まれており、お盆にはここに水を張り灯籠流しが行われる と。

「宝塔(年代不詳)」

「常圓山 觀譽 十六?㔺」と。

「万霊塔(明治4年・1871年)」

諸上善人、倶会一處(しょうじょうぜんにん、くえいっしょ)

善き者たちと極楽浄土の同一處において会うことができる と。

「徳本名号塔(文化14年・1817年)」

「南無阿弥陀佛」と。

『徳本行者全集』の中に、上人が同年10月26日海宝寺に宿泊され、翌朝名号塔に開眼供養した

との記述があるが、この塔のことであろう と。

「阿弥陀三尊像(元禄4年・1691年)」。

こちらも「名号塔(天和4年・1684年)」。

「南無阿弥陀佛」と。

「經塚(文政7年・1824年)」。

振り返って。

境内奥から山門方向を振り返る。

再び「本堂」前から。

海寳寺は、天正7年(1579)に創建、城蓮社厳譽貞雲(慶長19年1614寂)が開山したと。

扁額「海宝寺」。

本堂内。

祭壇。

御本尊は阿弥陀如来。

見事な本堂内の装飾。

賽銭箱には「三つ鱗紋」が。

この寺の起源は天正七年(1579年)、小田原の北条氏出身の貞雲の開山と言われている。

蟇股の装飾。

天水桶にも三つ鱗紋が。

境内にあった大きな「宝篋印塔」。

「南無阿弥陀佛 寛永三年三月廿日 崇誉源四禅定門 化名清田右近」と刻まれていた。

客殿か?

寺務所か?

御朱印を頂きました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.