PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「樺崎八幡宮」、「樺崎寺」を後にして、次の目的地の「桐生川ダム」に向かって

「県道208号線」を進む。

北関東自動車道の足利ICの下を通過する。

「須花トンネル」を通過し足利市から佐野市に入る。

「彦間川」に沿って山を上って行った。

車窓から紅葉を楽しむ。

「佐野市 飛駒支所」の手前を左折して県道66号線・桐生田沼線に入り進む。

道幅が狭くなった林道を進んで行った。

旅友の巧みな運転の中、「皆沢川」沿いの紅葉を楽しみながら進む。

「梅田大橋」の全景を見ようと「梅田大橋」を渡らず直進する。

左手に石碑があったので車を止める。

左側の石碑には「県境変更桐生市合併記念碑」と。

右手の石碑には

「この合併記念碑は水没のため旧入飛駒小学校から移設する。

昭和五十八年七月 桐生市長 小山利雄」と。

その先にあった碑には

「花には水を人には愛を

一九八ニ年三月二十日 結成二十周年記念植樹

桐生ライオンズ倶楽部」と。

そして「梅田湖 第二駐車場」に到着し「梅田大橋」を見る。

手前のダム湖は「梅田湖」と。

そして引き返し「梅田大橋」を渡る。

「梅田大橋」を渡り左折して「県道66号線」の「梅田隧道」に入る。

案内に従い「梅田隧道」を出た直後を左折。

そして「桐生川ダム駐車場」に車を駐め散策開始。

時間は13:30過ぎ。

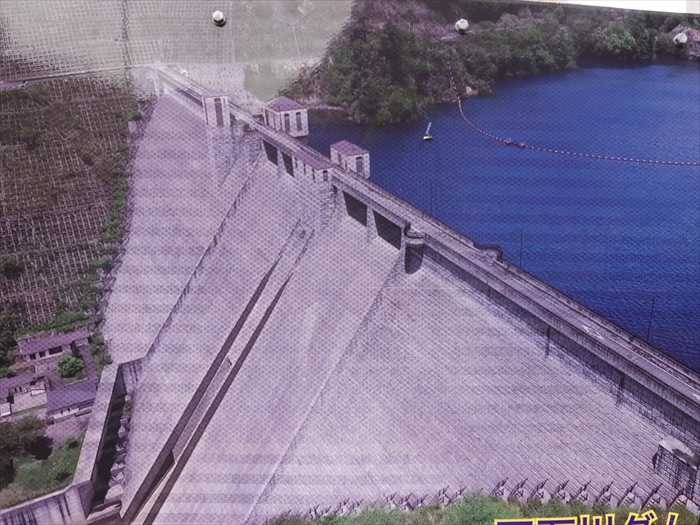

前方に「桐生川ダム」の巨大な勇姿が。

駐車場横の黄葉。

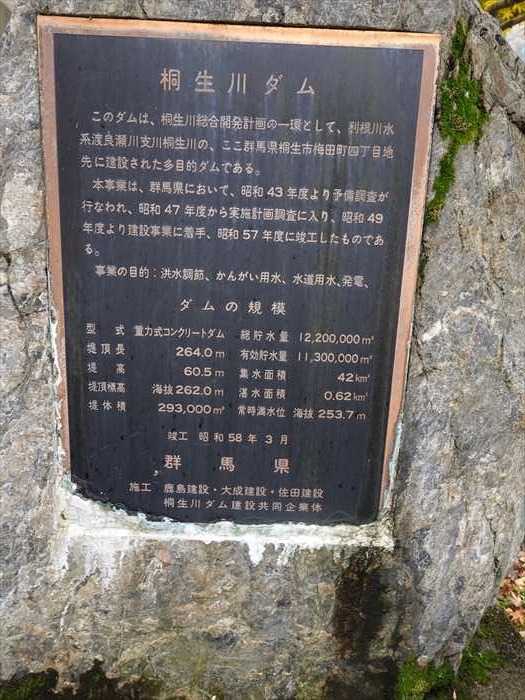

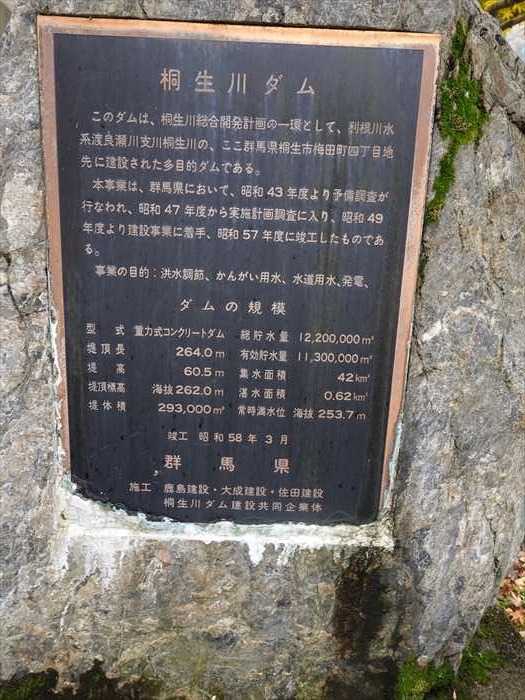

「桐生川ダム

このダムは、桐生川総合開発計画の一環として、利根川水系渡良瀬川支川桐生川の、ここ

群馬県桐生市梅田町四丁目地先に建設された多目的ダムである。

ダムの規模

「桐生川ダム管理事務所」。

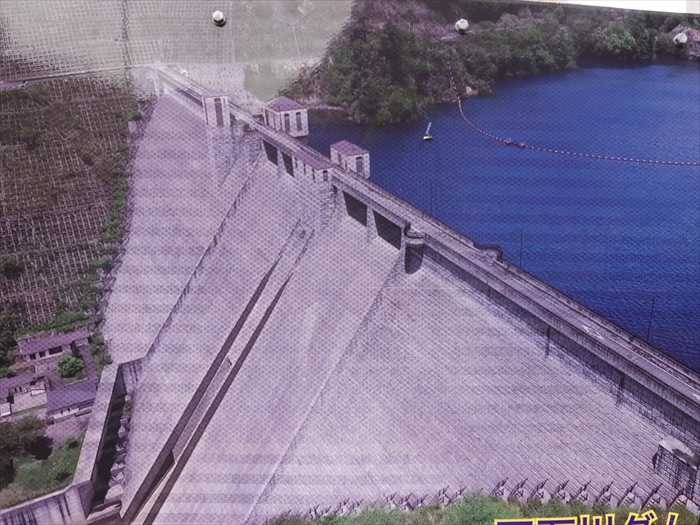

「桐生川ダム管理事務所」のフェンスには「桐生川ダム」の写真が展示されていた。

更に進み「ダム天端」の見える場所に。

チェーンが張られ、一般車の通行は禁止されていた。

左手奥の緑地には子供たちへの案内板

「 桐生川ダムの概要

桐生川について

発電

こちらには大人用の

「 桐生川ダムの概要

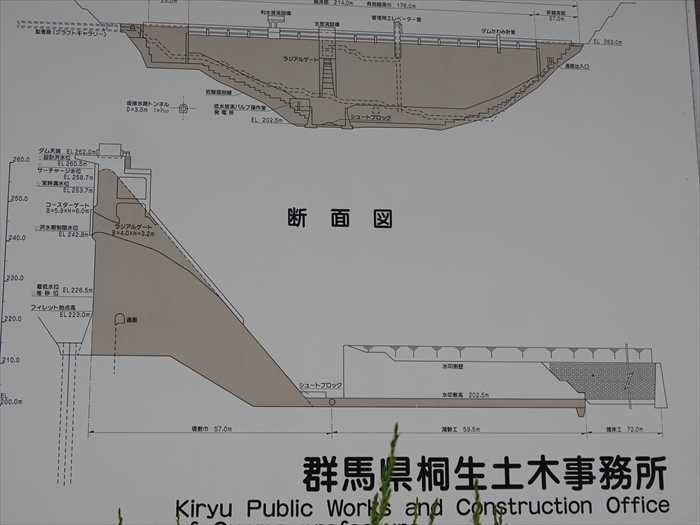

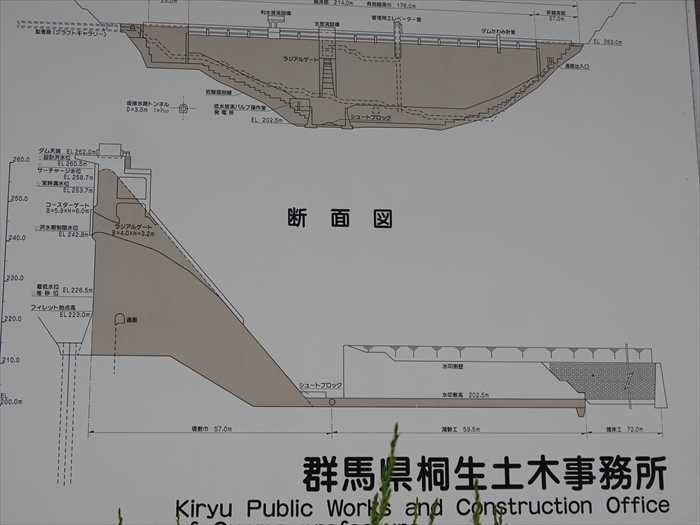

「桐生川ダム」の正面図、断面図。

「桐生川ダム」の「天端」・「堤頂」を歩く。

「梅田湖」の水面は穏やかであった。

山の姿が映り込んで。

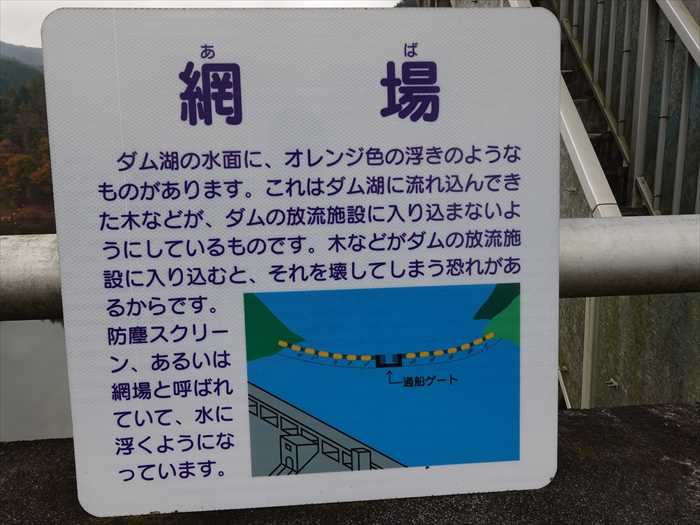

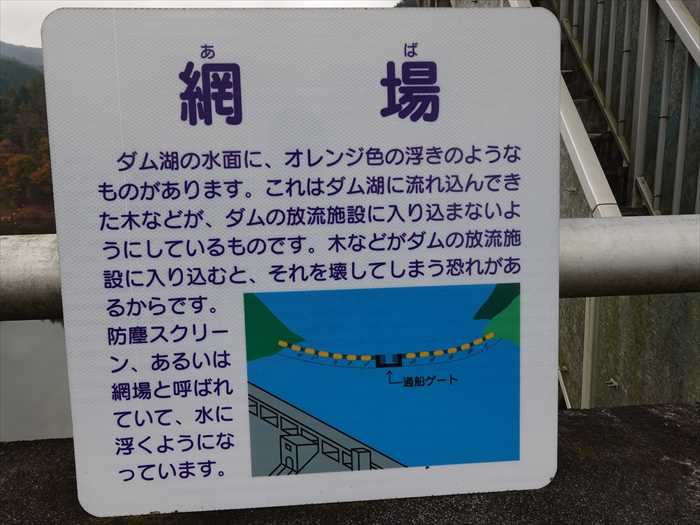

水面には「防塵(ぼうじん)スクリーン」、「網場(あば)」が2本。

「網場」をズームして。

その先には、先程渡った、人造湖・「梅田湖」に架かる 長さ100mの

「梅田大橋」の姿が。

「網場

そして「桐生川ダム」の下流側を覗き込む。堤高は60.5mと。

四角い白い壁の建物が「発電所」である。

「発電所

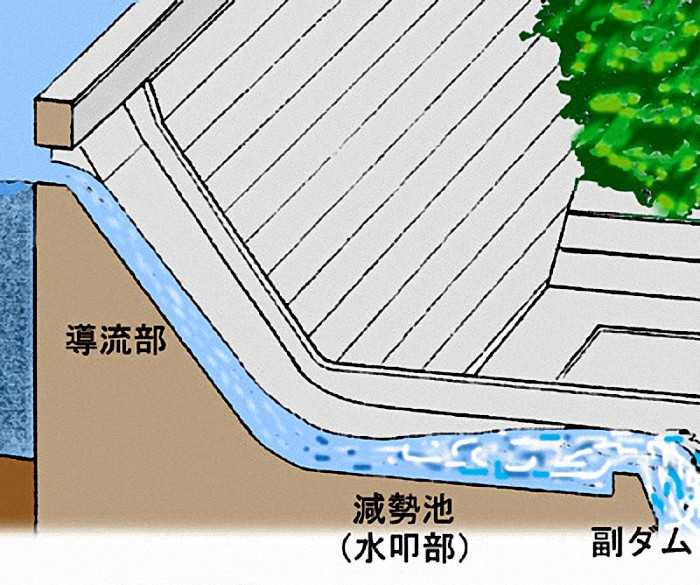

「減勢工(げんせいこう)

再び人造湖・「梅田湖」を見る。

「表面取水設備」を恐る恐る覗き込んで。

「表面取水設備

ダムの下流の右岸に建つのは特別養護老人ホーム「梅の郷」。

「桐生川ダム」も見納め。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「県道208号線」を進む。

北関東自動車道の足利ICの下を通過する。

「須花トンネル」を通過し足利市から佐野市に入る。

「彦間川」に沿って山を上って行った。

車窓から紅葉を楽しむ。

「佐野市 飛駒支所」の手前を左折して県道66号線・桐生田沼線に入り進む。

道幅が狭くなった林道を進んで行った。

旅友の巧みな運転の中、「皆沢川」沿いの紅葉を楽しみながら進む。

「梅田大橋」の全景を見ようと「梅田大橋」を渡らず直進する。

左手に石碑があったので車を止める。

左側の石碑には「県境変更桐生市合併記念碑」と。

右手の石碑には

「この合併記念碑は水没のため旧入飛駒小学校から移設する。

昭和五十八年七月 桐生市長 小山利雄」と。

その先にあった碑には

「花には水を人には愛を

一九八ニ年三月二十日 結成二十周年記念植樹

桐生ライオンズ倶楽部」と。

そして「梅田湖 第二駐車場」に到着し「梅田大橋」を見る。

手前のダム湖は「梅田湖」と。

そして引き返し「梅田大橋」を渡る。

「梅田大橋」を渡り左折して「県道66号線」の「梅田隧道」に入る。

案内に従い「梅田隧道」を出た直後を左折。

そして「桐生川ダム駐車場」に車を駐め散策開始。

時間は13:30過ぎ。

前方に「桐生川ダム」の巨大な勇姿が。

駐車場横の黄葉。

「桐生川ダム

このダムは、桐生川総合開発計画の一環として、利根川水系渡良瀬川支川桐生川の、ここ

群馬県桐生市梅田町四丁目地先に建設された多目的ダムである。

本事業は、群馬県において、昭和43年度より予備調査が行なわれ、昭和47年度から

実施計画調査に入り、昭和49年度より建設事業に着手、昭和57年度に竣工したものである。

実施計画調査に入り、昭和49年度より建設事業に着手、昭和57年度に竣工したものである。

事業の目的:洪水調節、かんがい用水、水道用水、発電、

ダムの規模

型式 重力式コンクリートダム 総貯水量 12,200,000m3

堤頂長 264.0m 有効貯水量 11,300,000m3

堤高 60.5m 集水面積 42km2

堤頂標高 海抜262.0m 湛水面積 0.62km2

堤体積 293,000m2 常時満水位 海抜 253.7m

竣工昭和58年3月

群馬県

施工 鹿島建設・大成建設・佐田建設

桐生川ダム建設共同企業体」

「桐生川ダム管理事務所」。

「桐生川ダム管理事務所」のフェンスには「桐生川ダム」の写真が展示されていた。

更に進み「ダム天端」の見える場所に。

チェーンが張られ、一般車の通行は禁止されていた。

左手奥の緑地には子供たちへの案内板

「 桐生川ダムの概要

桐生川ダムは、桐生川の水を適切な量に調節して下流に流したり、飲み水の確保や発電などの

多くの目的のために造られた<多目的ダム>です。

多くの目的のために造られた<多目的ダム>です。

また、ダムに貯めた水の重さや、地震のようなダムにかかる大きな力に対し、ダム自身の重さで

抵抗して安定するように設計された<重力式コンクリートダム>でもあります。

抵抗して安定するように設計された<重力式コンクリートダム>でもあります。

洪水調節

大雨や台風の時、川の水があふれて洪水が起こることがあります。

ダムは流れる水の量を上手に調節して、下流の水の量が多くなり過ぎないようにして、

下流に住む人々の生活を洪水の被害から守っています。

下流に住む人々の生活を洪水の被害から守っています。

安定した水の補給

ダムの下流では農業や養魚に川の水を使用しますが、雨の量が少ない時は川の水の量も

少なくなってしまいます。

少なくなってしまいます。

ダムは、雨の多い時に水を貯めておき、雨の少ない時にその水を流し、下流の水の量が

少な過きないように安定した水の補給をして、農業や養魚の手助けをしています。

少な過きないように安定した水の補給をして、農業や養魚の手助けをしています。

桐生川について

桐生川は、その源を群馬・栃木両県の県境に位置する根本山(標高1,199m)に発し、

両県境に沿って西南に流れ、桐生市天神町付近から東南に流れを変えながら広沢町で

渡良瀬川に合流する延長約39.6km、面積約109.6km2の河川です。

両県境に沿って西南に流れ、桐生市天神町付近から東南に流れを変えながら広沢町で

渡良瀬川に合流する延長約39.6km、面積約109.6km2の河川です。

上水道用水の補給

桐生川周辺では、人工増加や生活水準水の向上に伴って上水道用水が足りなくなってきています。

ダムは、貯めた水を供給して上水道用水を補う役割を果たしています。

発電

このダムは、下に流れ落ちようとする水の力を利用して電気を作る「水力発電」を行っています。

ダムはこの水力発電で、周辺の地域に電気を供給しています。

なお、水力発電は、火力や原子力などのような燃料を燃やして行う発電に比べて、クリーンな

自然にやさしい発電とされています。」。

自然にやさしい発電とされています。」。

こちらには大人用の

「 桐生川ダムの概要

ダムの概要

桐生川は、その水源を群馬・栃木両県の県境にある根本山(標高1199m )に発し、両県境に沿って

西南に流れ、桐生市天神町付近から東南に流れを変え、広沢町で渡良瀬川に合流する延長

約39.6km(内直轄区間9.6km )、流域面積109.6km2の河川です。

西南に流れ、桐生市天神町付近から東南に流れを変え、広沢町で渡良瀬川に合流する延長

約39.6km(内直轄区間9.6km )、流域面積109.6km2の河川です。

桐生川沿岸の桐生市は過去において、昭和22年9月のカスリーン台風をはじめとし、昭和23年

9月のアイオン台風、昭和24年8月のキティー台風と連続災害に見舞われ、近くでは昭和49年の

9月のアイオン台風、昭和24年8月のキティー台風と連続災害に見舞われ、近くでは昭和49年の

災害等大きな被害を蒙りました。

桐生川ダムはこのような水害による被害の防止と将来の水需要に対処するため、群馬県桐生市

梅田町内に建設した重力式コンクリートダムです。

梅田町内に建設した重力式コンクリートダムです。

ダムの効用

洪水調節

桐生川ダム地点において、毎秒560m3の計画洪水量のうち、毎秒410m3をダムに貯留し、

残りの毎秒150m3を下流へ放流します。

残りの毎秒150m3を下流へ放流します。

このような洪水調節を実施することにより、下流2市で約600haの地域の洪水被害を防止できます。

流水の正常な機能の維持

桐生川ダム下流の桐生市沿岸の既得用水及び、桐生川の河川維持用水の補給を行います。

上水道用水

桐生市の上水道水源は、そのほとんどを渡良瀬川、及び桐生川に依存して来ましたが、

生活水準の向上に伴う水需要の増大により供給能力が限界に達し、用水が不足してきました。

生活水準の向上に伴う水需要の増大により供給能力が限界に達し、用水が不足してきました。

このため桐生川ダムより新たに1日最大34,500m3を供給します。

発電

群馬県企業局は、桐生川ダム建設にともない、ダムエネルギーの有効利用をはかるため、

ダムより最大毎秒1.8m3を取水し、最大有効差39.0mを利用して、ダム直下流の桐生発電所で

最大出カ470KⅣ、年間発生電力量1,784MWHの従属発電を行います。

ダムより最大毎秒1.8m3を取水し、最大有効差39.0mを利用して、ダム直下流の桐生発電所で

最大出カ470KⅣ、年間発生電力量1,784MWHの従属発電を行います。

設備の概要

ダム

河川名 利根川水系桐生川

位置 群馬県桐生市梅田町4丁目

型式 重力式コンクリートダム

型式 重力式コンクリートダム

堤高 60.5m

堤頂長 264.0m

堤体積 293,000m3

堤頂標高 EL 262.0m

堤頂長 264.0m

堤体積 293,000m3

堤頂標高 EL 262.0m

貯水池

集水面積 42.0km2

堪水面積 0.62km2

総貯水容量 12,200,000m3

有効貯水容量 11,300,000m3

常時満水位 EL 253.7m

サーチャージ水位 EL 258.7m

設計洪水位 EL 260.5m

堆砂量 900,000m3」

堆砂量 900,000m3」

「桐生川ダム」の正面図、断面図。

「桐生川ダム」の「天端」・「堤頂」を歩く。

「梅田湖」の水面は穏やかであった。

山の姿が映り込んで。

水面には「防塵(ぼうじん)スクリーン」、「網場(あば)」が2本。

「網場」をズームして。

その先には、先程渡った、人造湖・「梅田湖」に架かる 長さ100mの

「梅田大橋」の姿が。

「網場

ダム湖の水面に、オレンジ色の浮きのようなものがあります。これはダム湖に流れ込んで

きた木などが、ダムの放流施設に入り込まないようにしているものです。

木などがダムの放流施設に入り込むと、それを壊してしまう恐れがあるからです。

きた木などが、ダムの放流施設に入り込まないようにしているものです。

木などがダムの放流施設に入り込むと、それを壊してしまう恐れがあるからです。

防麈スクリーン、あるいは網場と呼ばれていて、水に浮くようになっています。」

そして「桐生川ダム」の下流側を覗き込む。堤高は60.5mと。

四角い白い壁の建物が「発電所」である。

「発電所

ここから下に見える建物は発電所です。発電所では、ダムから流れ出す水のカで水車を回して

電気を起こします。これは、水力発電と呼ばれ古くから水の豊富な日本で行われ方法です。」

電気を起こします。これは、水力発電と呼ばれ古くから水の豊富な日本で行われ方法です。」

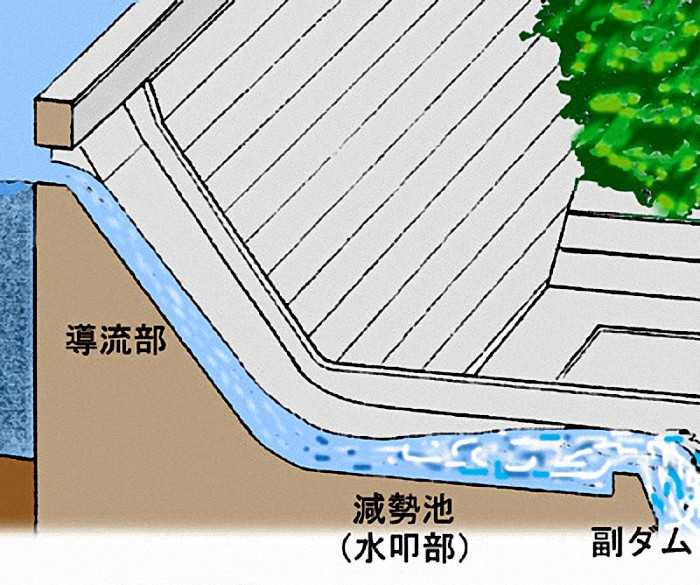

「減勢工(げんせいこう)

ダムから水が一度に流れ出たとき、水の勢いで河床(川底)が削られてしまいます。

河床が削られると、下流に土砂が流れるだけでなく、ダム本体も傾く危険があります。

そこで、ダムから流れ出た水の勢いを弱め河床が削られないようにします。

その働きをするのが減勢工と呼はれるものです。」

河床が削られると、下流に土砂が流れるだけでなく、ダム本体も傾く危険があります。

そこで、ダムから流れ出た水の勢いを弱め河床が削られないようにします。

その働きをするのが減勢工と呼はれるものです。」

減勢の形式

●跳水式

最も一般的な形式で、導流部に連続して設けられた減勢池の水叩き上で跳水(注)を発生させ、

エネルギ-を減勢する方式です。

エネルギ-を減勢する方式です。

減勢池の水位を上げるために下流端に副ダムを設けることが多く、洪水吐の減勢方式として

最もよくみられる形式です。

最もよくみられる形式です。

注)跳水

急斜面からの流速の速い流れ(射流)が障害物や抵抗によって流速の遅い流れ(常流)に

なるとき、その境界面で渦を伴って水深の増加する現象。

なるとき、その境界面で渦を伴って水深の増加する現象。

再び人造湖・「梅田湖」を見る。

「表面取水設備」を恐る恐る覗き込んで。

「表面取水設備

ダムの目的の一つに「いつも河川に一定の水を流す」ということがあります。

それは、水道水の確保や、農業用水の確保などが必要だからです。雨の多いときに水を溜めておき、

雨が少ないときに水を流します。そのおかげで、川にはいつも水が流れているのです。

雨が少ないときに水を流します。そのおかげで、川にはいつも水が流れているのです。

貯水池は深さが数十mもあるため、水面に近い水は日光であたためられ底の方に冷たい水が

たまります。

たまります。

農作物や、川の生き物の生育のためには、水面に近いあたたかい部分の水を流す必要があります。

この設備は、水面が上下しても、いつも表面の水を流せるようになっています。

この上にゲートを吊り上げる設備があります.」この設備は、水面が上下しても、いつも表面の水を流せるようになっています。

ダムの下流の右岸に建つのは特別養護老人ホーム「梅の郷」。

「桐生川ダム」も見納め。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.