PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

県道262号線を進み「榛名町」に入る。正面に「大峰山」(左)と「吾妻耶山」(右)の姿が再び。

次の目的地は「名胡桃城」。

「薄根川」沿いを南西に進み上越線の高架を進む。

国道17号・沼田バイパスを北に向かって進む。

沼田バイパスを利根川に沿って北に進む。

前方の利根郡みなかみ町下津の山も紅葉して。

「みなかみ町」に入る。

「関越自動車道」の「月夜野I.C」への高架下を通過。

「月夜野バイパス」の利根川にかかる「月夜野大橋」が前方に。

名胡桃城址案内所 」。

駐車場に車を駐め散策開始。

「駐車場」横にあった「 般若郭(はんにゃくるわ) 」案内板。

「般若郭(はんにゃくるわ)」案内図。

現在は駐車場の下に埋め戻されていて見ることができないのであった。

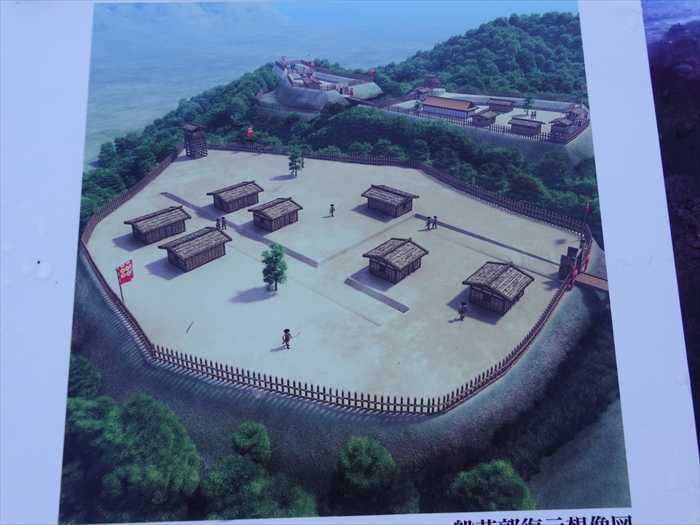

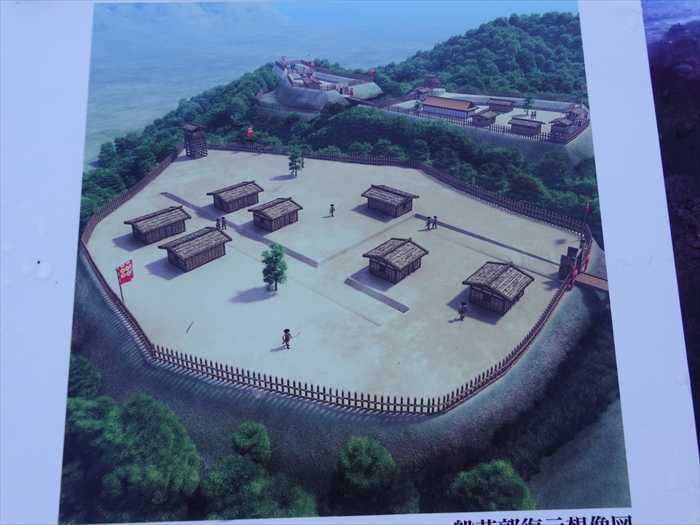

上空から見た「名胡桃城」のCG。

手前に「般若郭(はんにゃくるわ)」。小さな台地を堀切で区画していて、長さ約85m幅約56mで

名胡桃城のうち一番大きい郭である と。

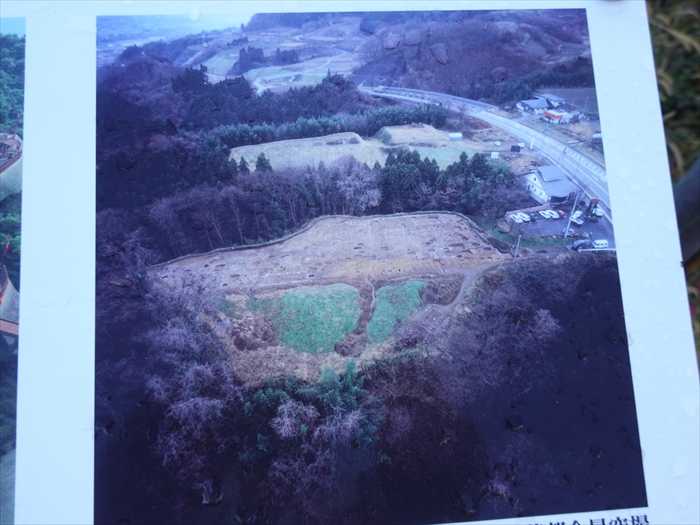

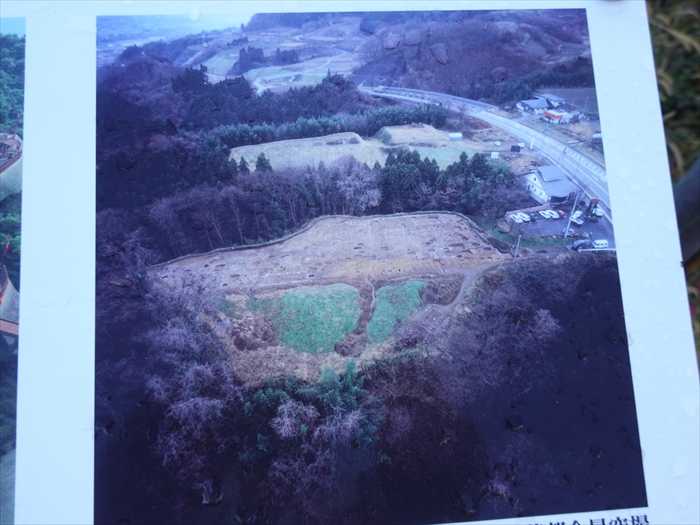

現在の上空からの写真。

「名胡桃城址案内所」が国道17号に面して建っていた。

「名胡桃城址案内所」は2010年9月14日にオープン。

位置し、「戦闘防衛施設」の面影を残し現在は「歴史の広場」として整備されていた。

上杉兼信や真田幸村の領地争いが激しく、豊臣秀吉が小田原征伐”のきっかけを与える

「名胡桃城事件」を引き起こし、ひいては、全国平定に繋がった歴史的背景の濃い場所であると。

正面に黄金の「 六文銭幟旗 」が。

三途の川は、現世(この世)と冥途(あの世)を隔てる川で、お金を必要とする最後の機会になる。

その渡し賃が六文とされていた。六文銭はいわば最後の交通費というわけ。

そして、武田氏の家臣として活躍した戦国時代の武将・真田幸隆(さなだ ゆきたか)が、六文銭を

モチーフとした家紋をつくり、旗や兜などに使用したのは有名。

六文銭が死後の世界で使われることから、いつ死んでもいいように命をかけて戦うという

意気込みをアピールしたもの。

家紋は『不惜身命の六文銭』と言われます。戦乱の世の武将として、戦場での駆け引きだけでなく

日常においても〝自らの死を惜しまない〟覚悟を、三途の川の渡し賃となる六文銭で表したと。

デザインは、円の中央を四角に抜いた一文銭を横に3枚、縦2列に並べたシンプルなもの。

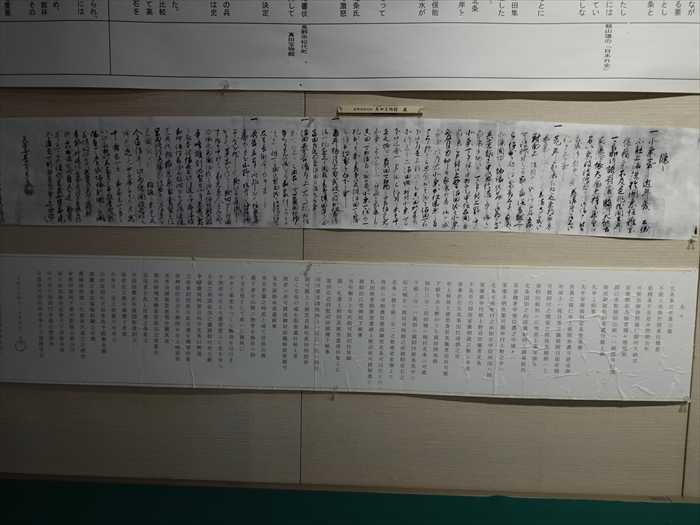

「 上州をめぐる攻防戦

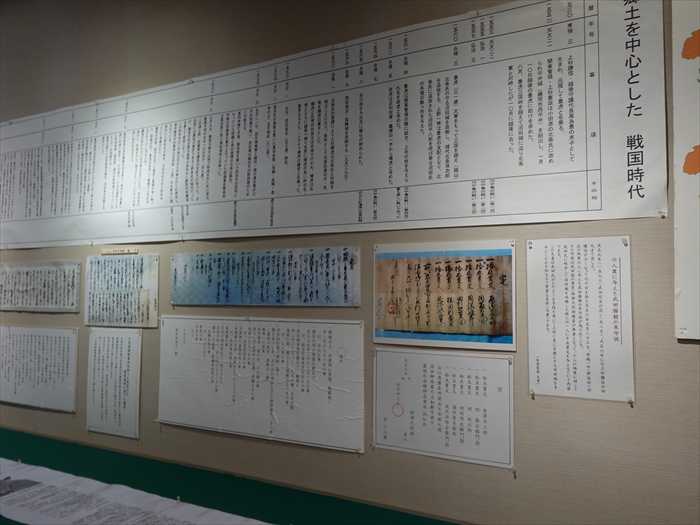

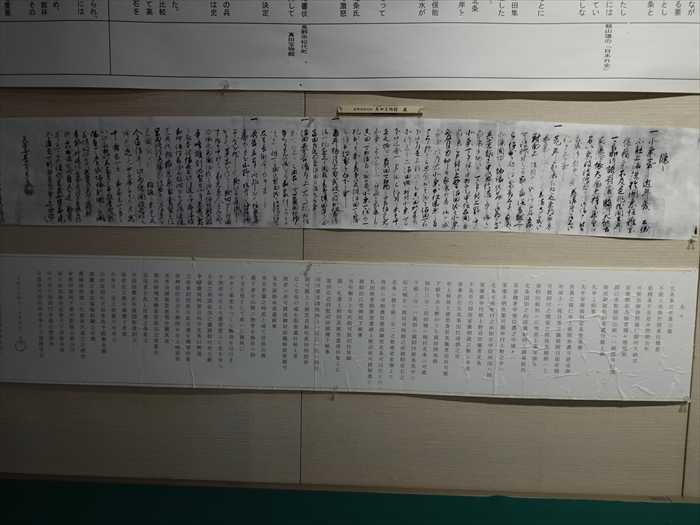

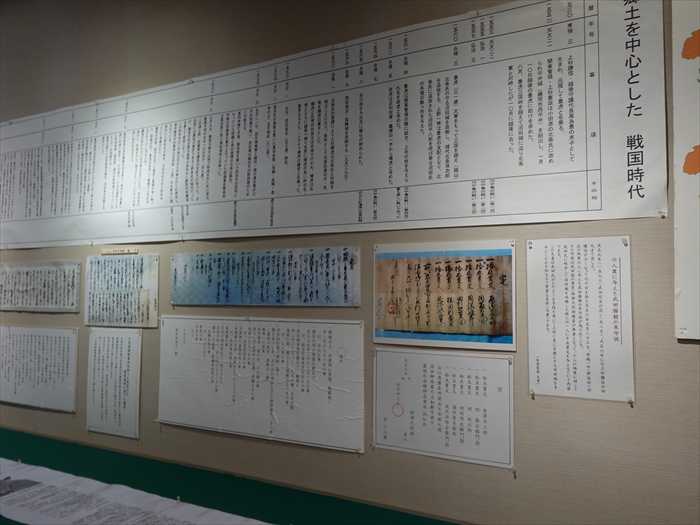

「 郷土を中心とした 戦国時代 」と題された年表。

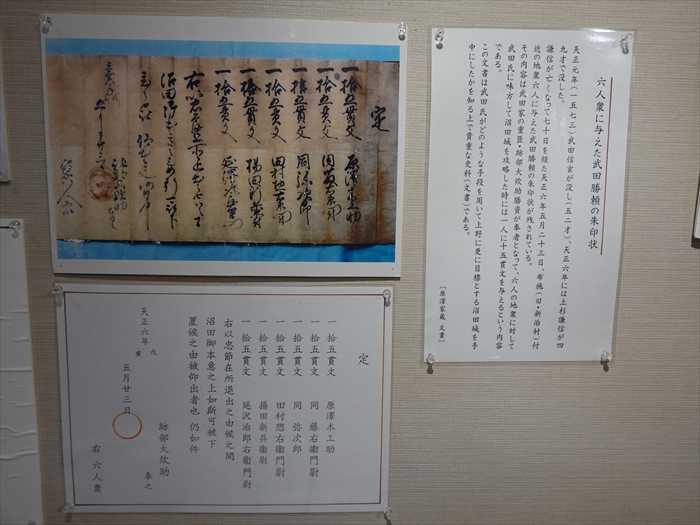

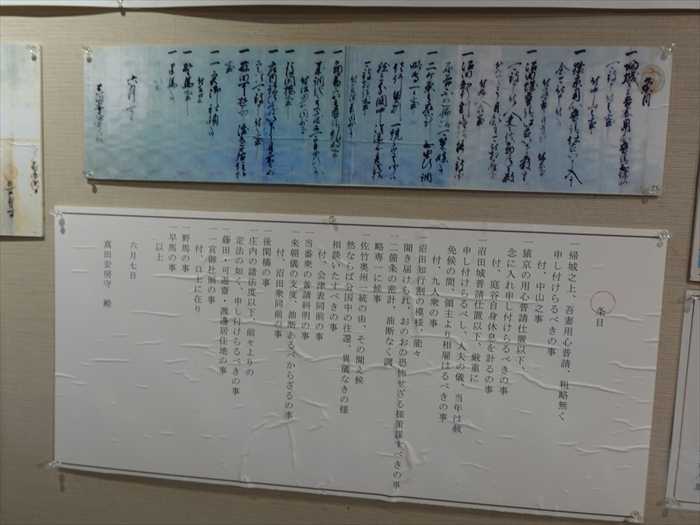

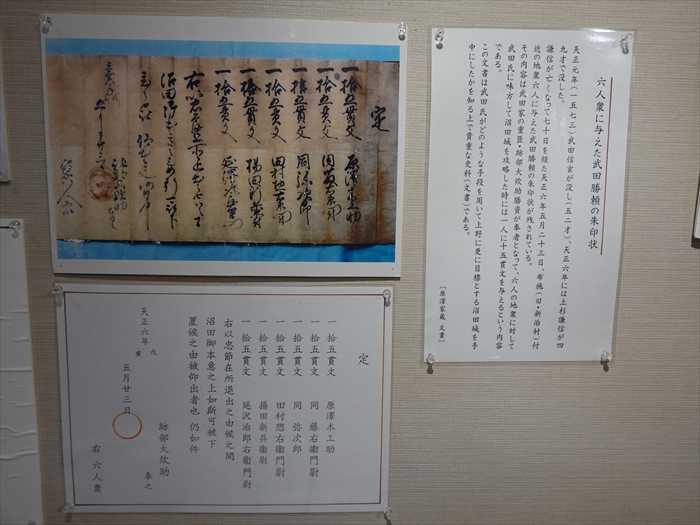

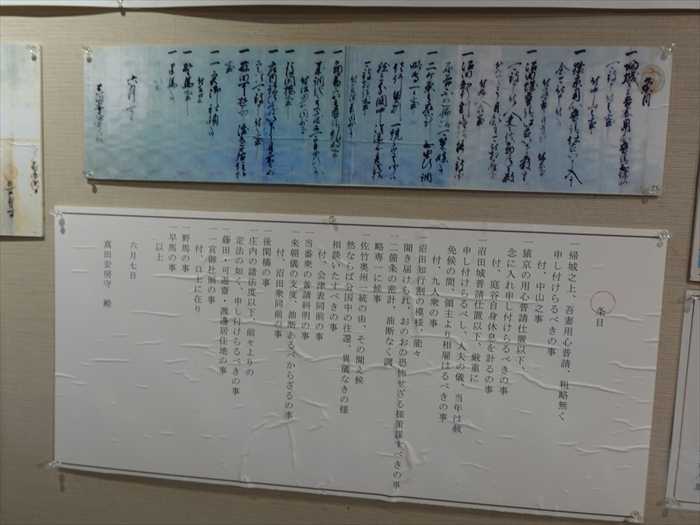

六人衆に与えた武田勝頼の朱印状

「 条目

一.藤田・可遊齋・渡邉居住地の事

一.一宮御社領の事

付、口上に在り

一.野馬の事

一.早馬の事

以上

六月七日

真田安房守 殿」

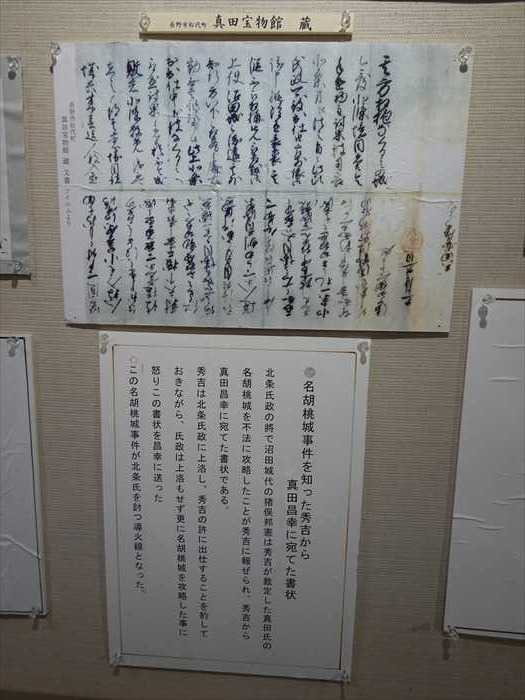

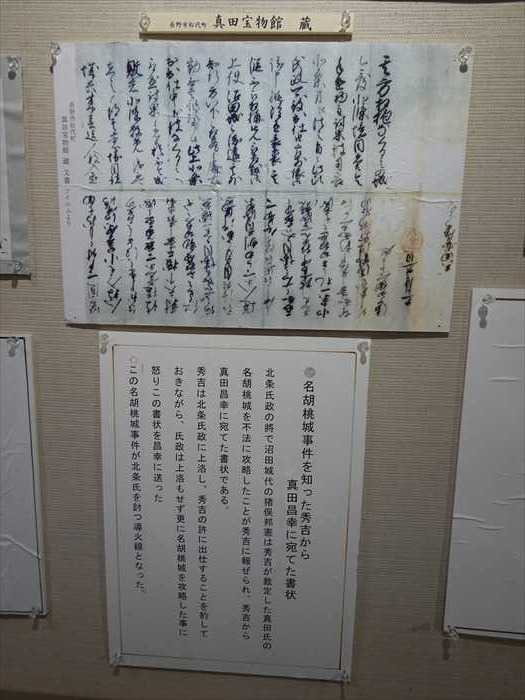

「 名胡桃城事件を知った秀吉から真田昌幸に宛てた書状

「 条々

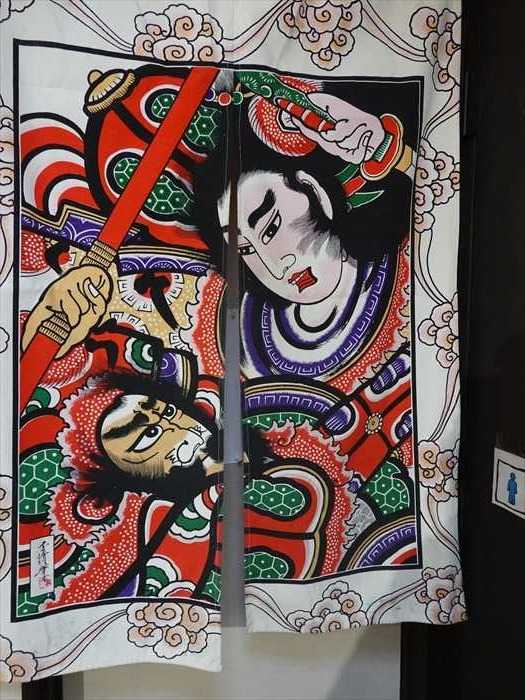

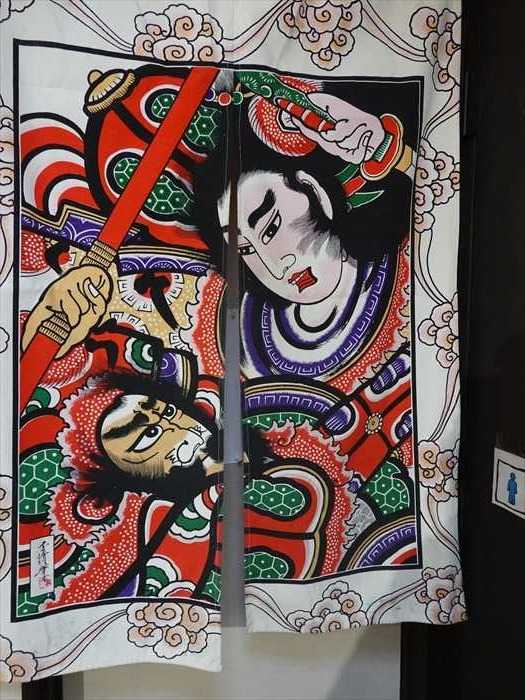

暖簾のこの絵は誰?真田昌幸か?

「 上州沼田 真田街道マップ 」。

真田街道とは・・・

真田氏(真田幸村の祖父・幸隆、父・昌幸、兄・信之) が統治した地を結ぶ街道の通称。

現在の国道144号、145号、120号 にあたる。 江戸期には、上田市から嬬恋村を通って

高崎市方面へ 抜ける街道(現在の国道144号、406号) を上州街道(長野県側の呼称)、

信州街道(群馬県側の呼称) と呼び、高崎市から沼田市を通って片品村、 会津方面へ抜ける

街道(現在の国道17号、120号) を会津街道(群馬県側の呼称)、 沼田街道(福島県側の呼称)

と呼んでいたとされる。

「 鎌倉時代 国宝模造大鎧 」。

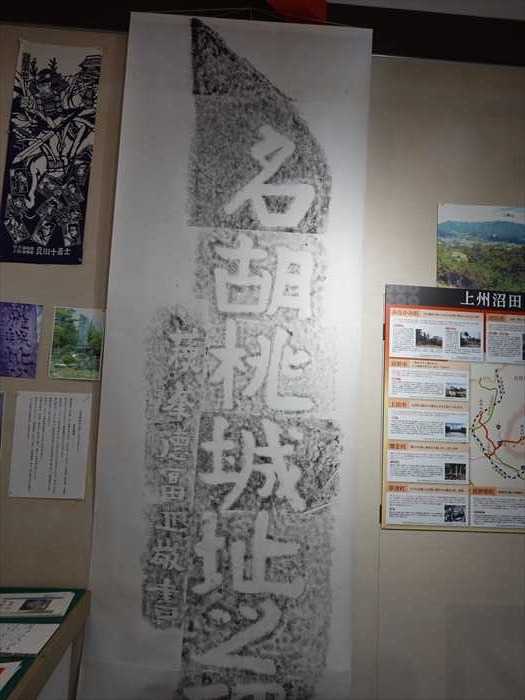

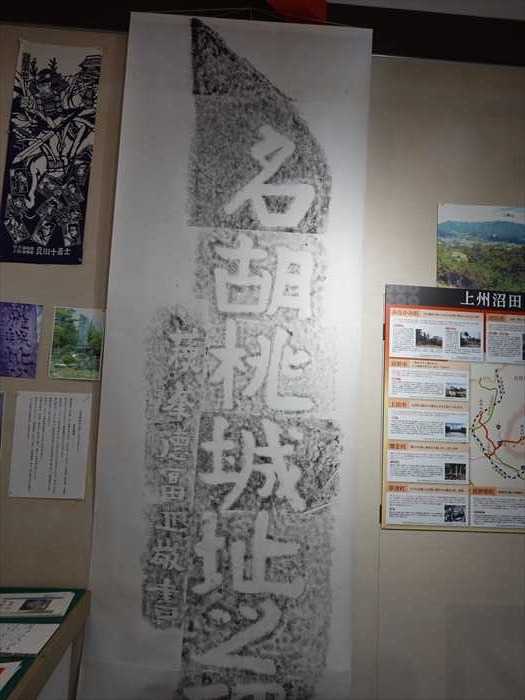

拓本「 名胡桃城址之碑 」

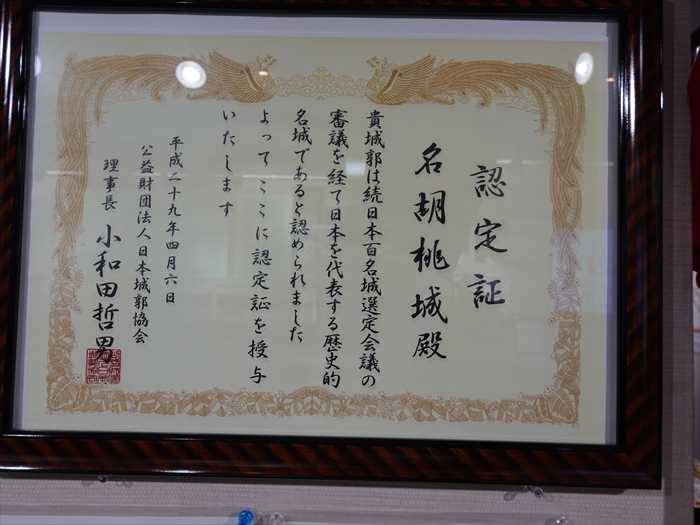

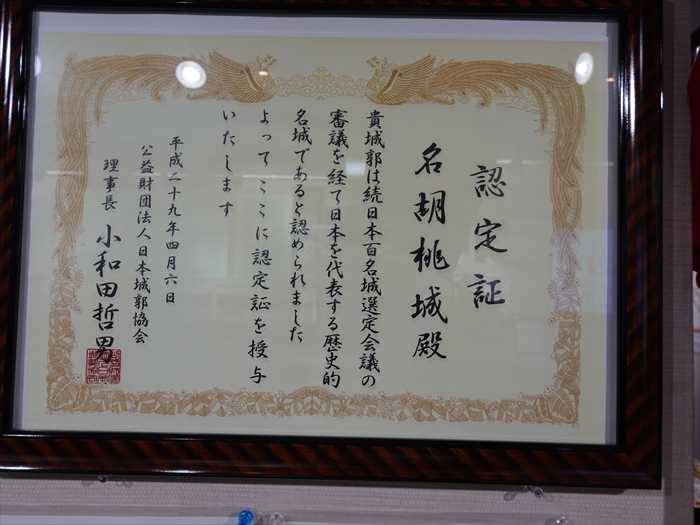

「 続日本百名城 名胡桃城 認定証 」。

「名胡桃城址」航空写真。

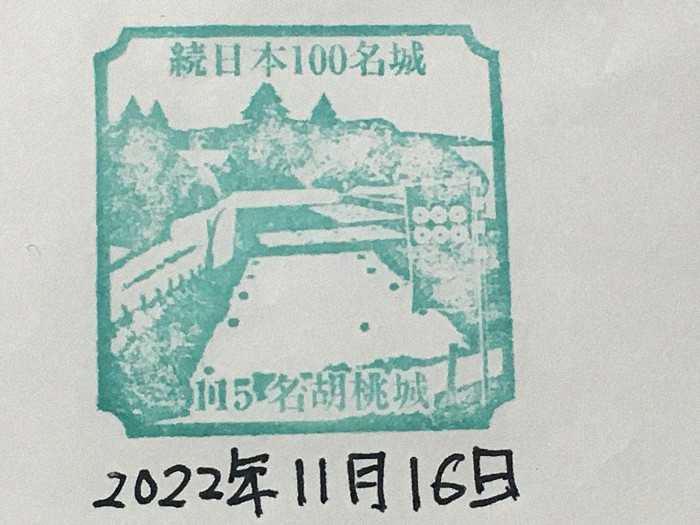

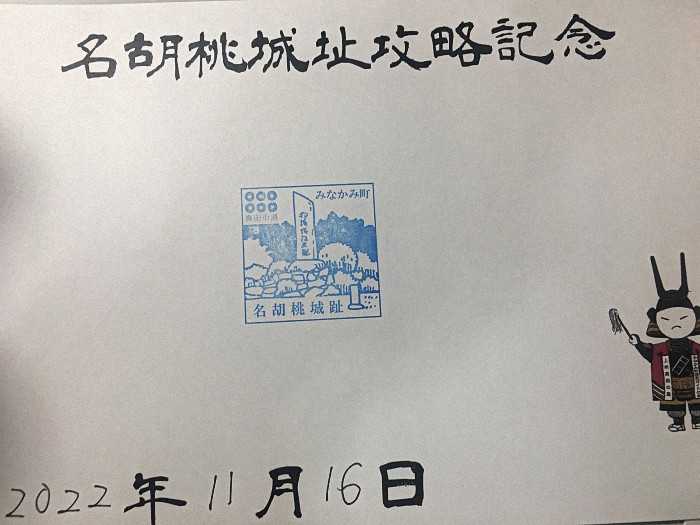

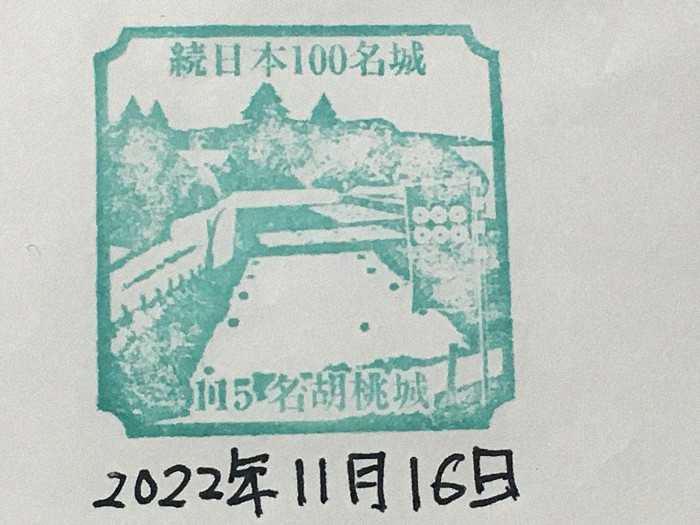

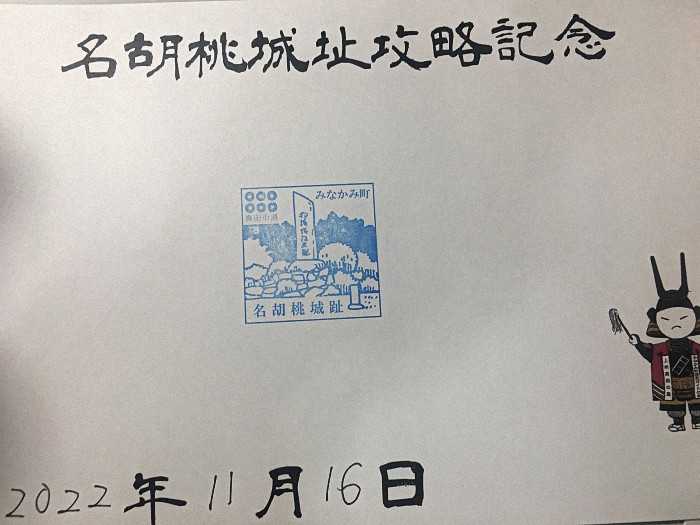

「 続日本100名城 115 名胡桃城 」のスタンプを頂きました。

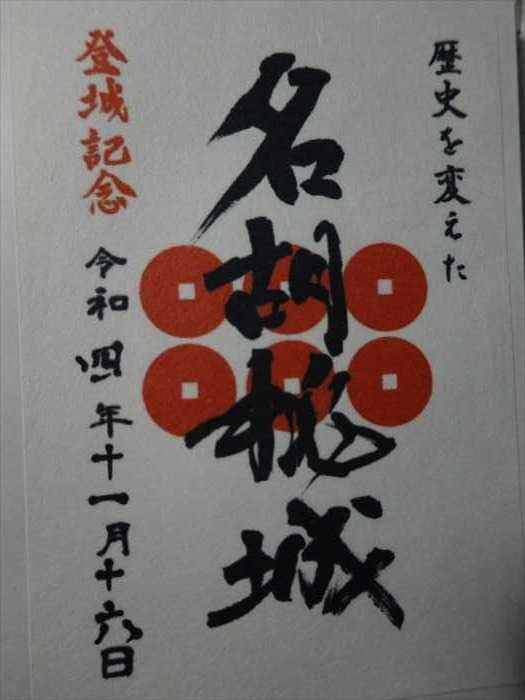

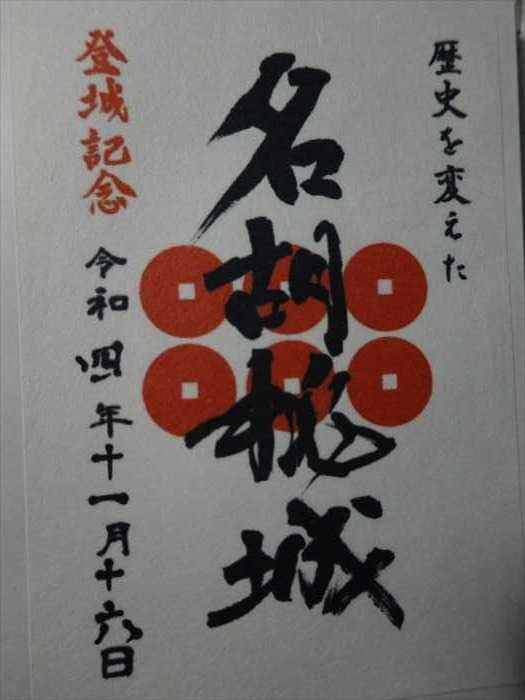

「 名胡桃城 御城印 」も。

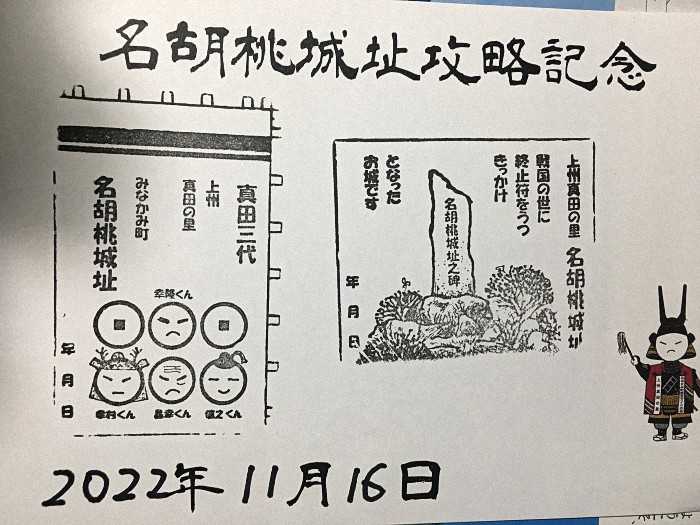

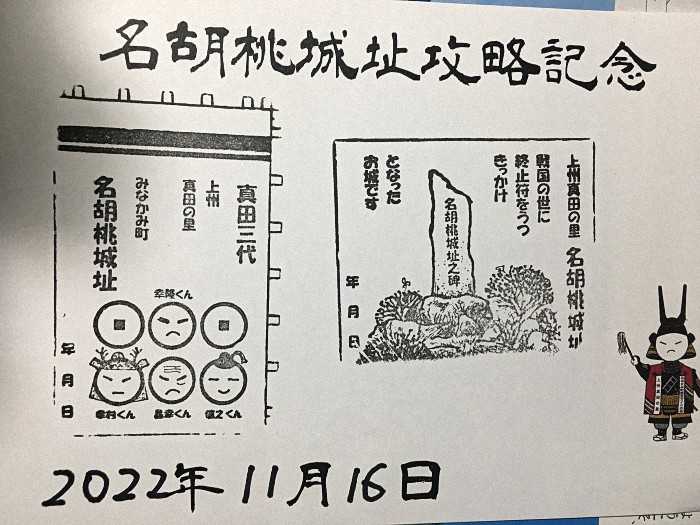

「 名胡桃城址攻略記念スタンプ 」も。

そして「名胡桃城址案内所」を出て「名胡桃城址」の散策に向かう。

「名胡桃城跡」と。

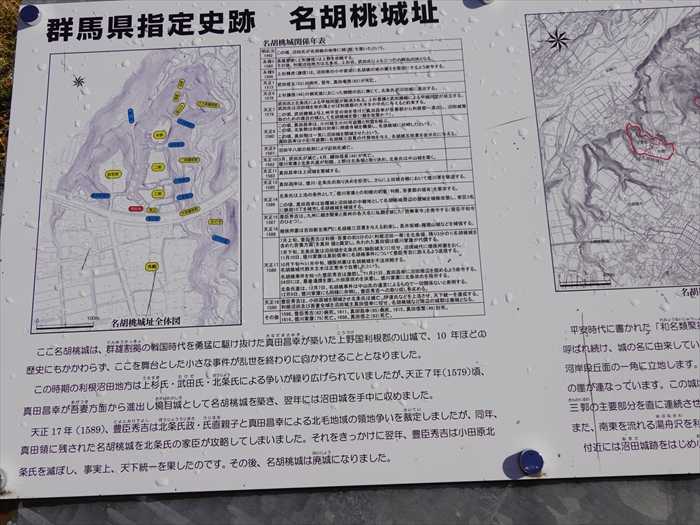

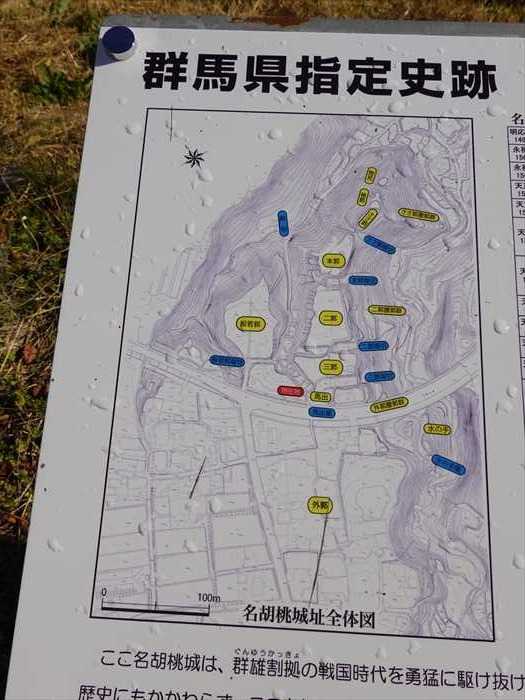

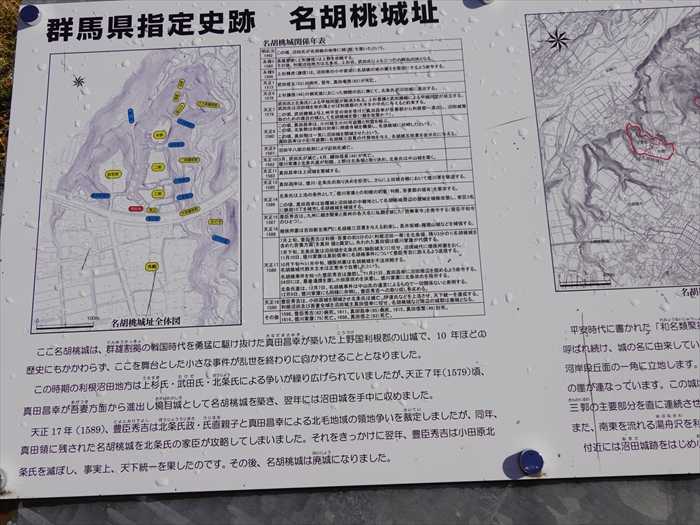

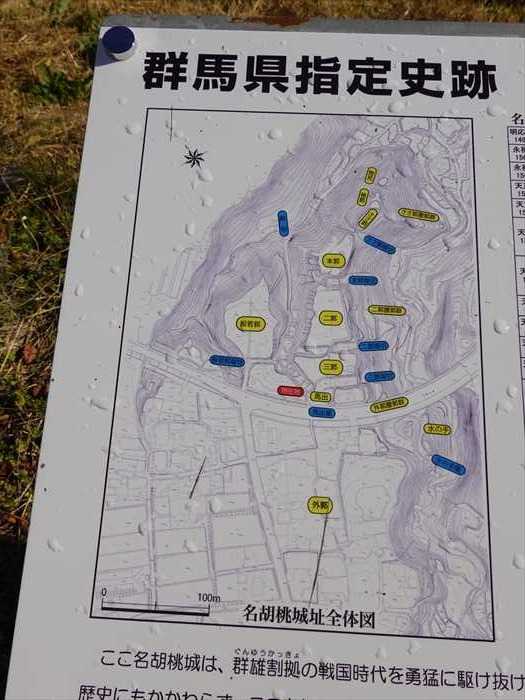

馬出部には「 群馬県指定史跡 名胡桃城址 」が。

「 名胡桃城鳥瞰図 」。

「案内板」が並ぶ。

左側の案内板。

右側の案内板。

「 群馬県指定史跡 名胡桃城

「名胡桃城址全体図」。

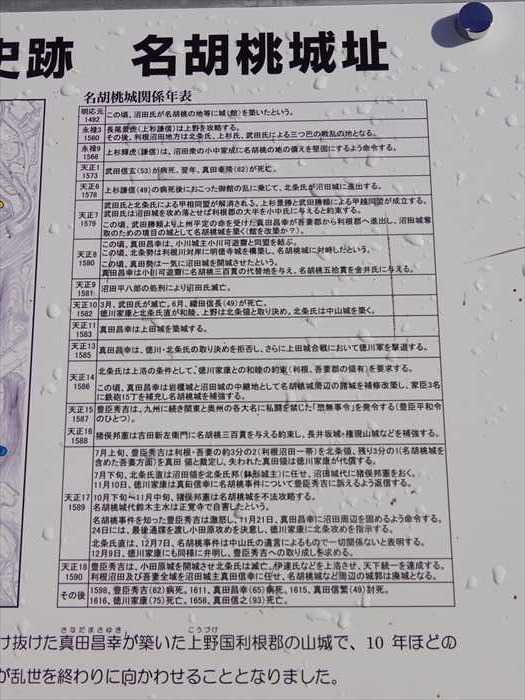

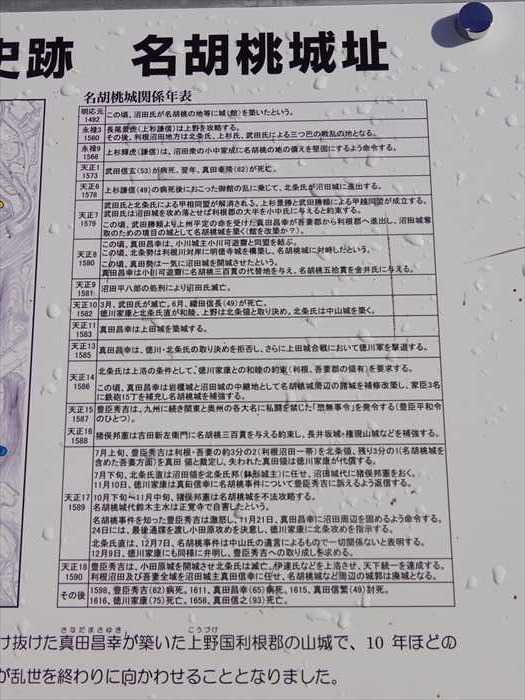

「名胡桃城関係年表」。

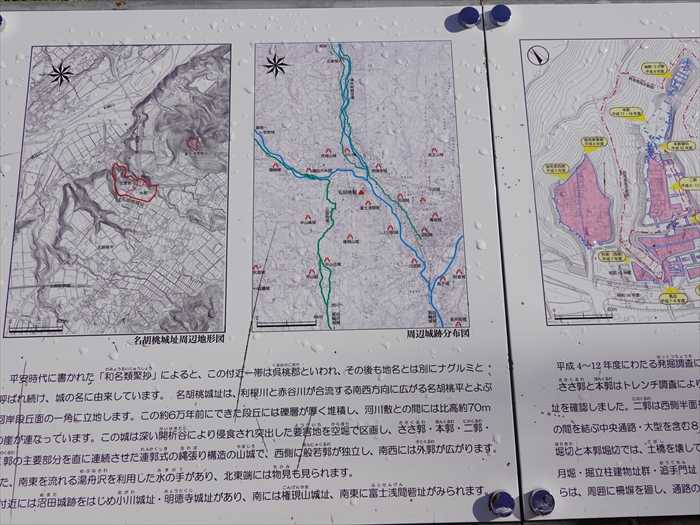

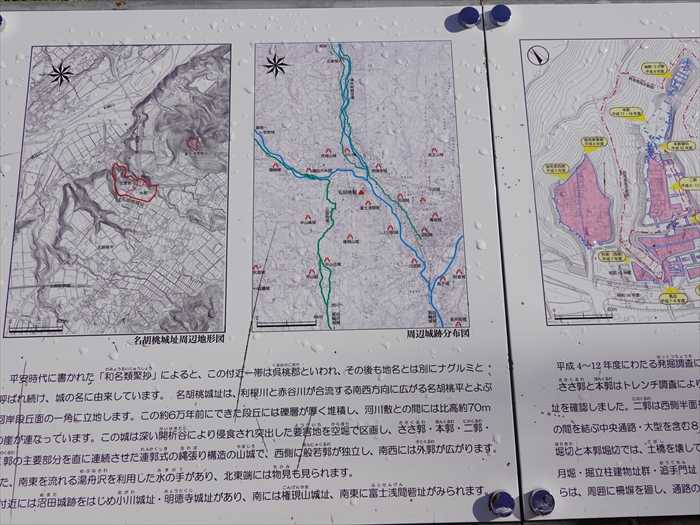

平安時代に書かれた「和名類聚抄」によると、この付近一帯は呉桃郡(くるみのこおり)といわれ、

その後も地名とは別にナグルミと呼ばれ続け、域の名に由来しています。名胡桃城址は、利川と

赤谷川が合流する南西方向に広がる名胡桃平とよぶ河岸段丘面の一角に立地します。

この約6万年前にでき段丘には礫層が厚く堆積し、河川敷との間には比高約70mの崖が連なって

います。この城は深い開析谷により侵食され突出した要害地を空堀で区画し、ささ郭・本郭・

ニ郭・三郭の主要部分を直に連続させた連郭式の縄張り構造の山城で、西側に般若郭が独立し、

南西には外郭が広がります。

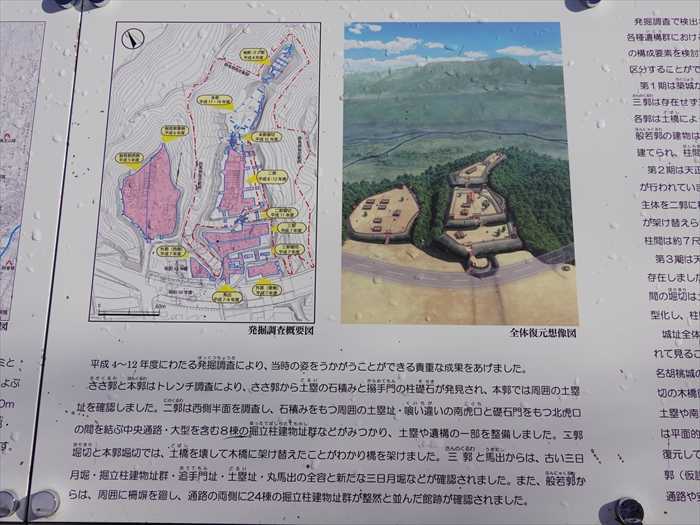

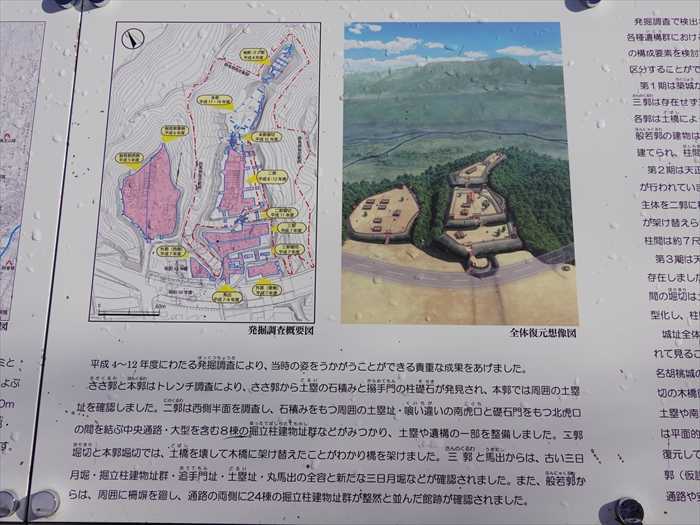

「平成4~12年度にわたる発掘調査により、当時の姿をうかがうことができ貴重な成果を

あげました。

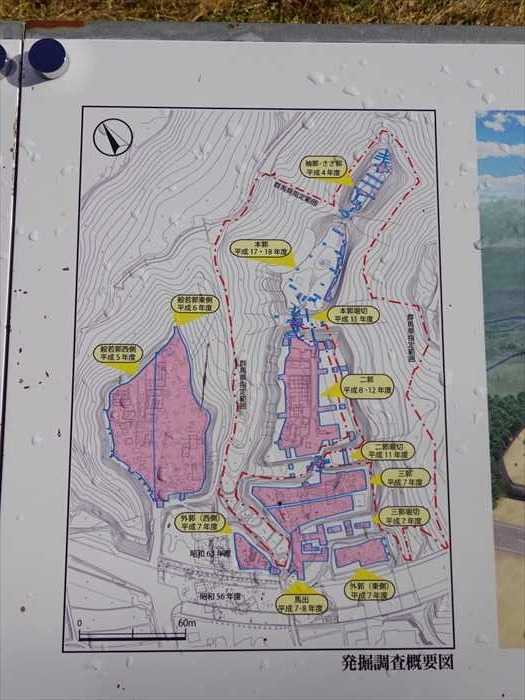

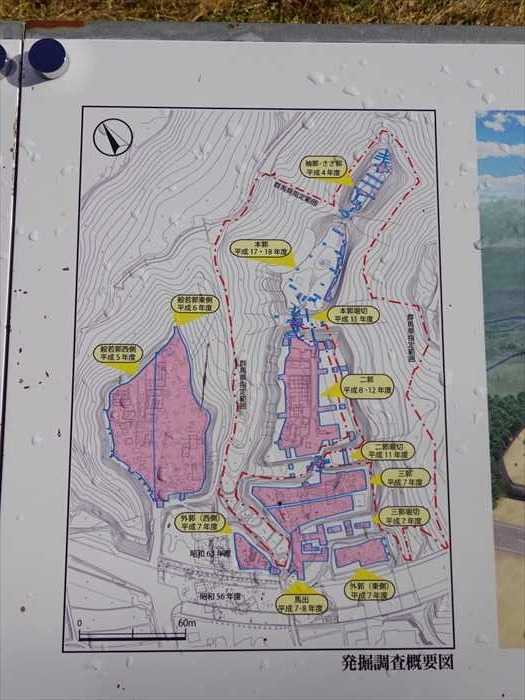

「 発掘調査概要図 」。

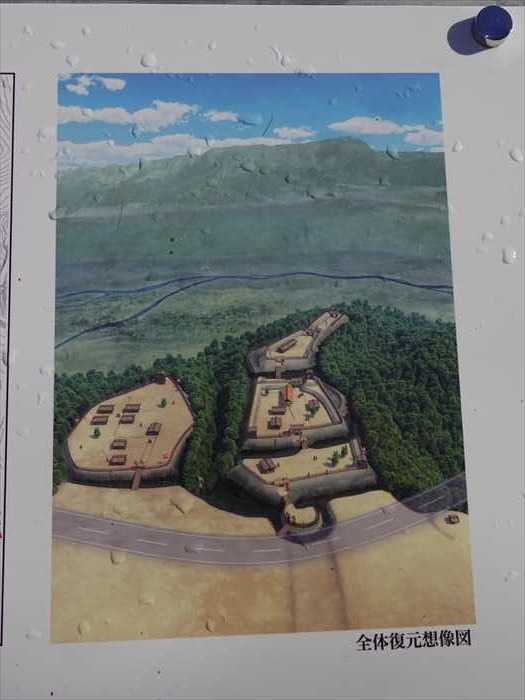

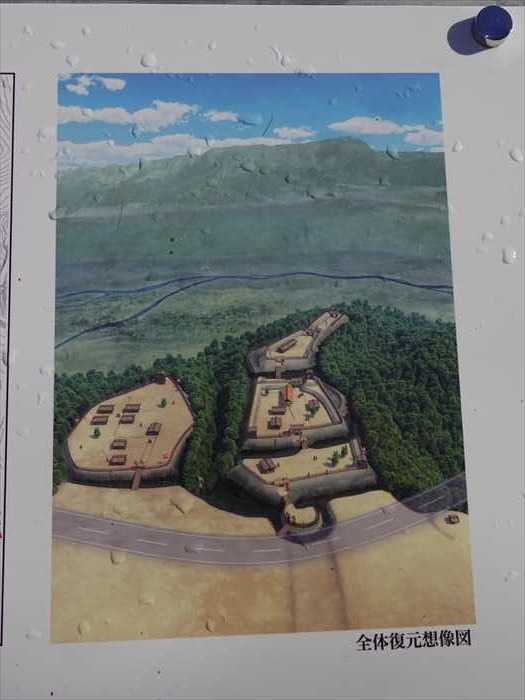

「 全体復元想像図 」。

「発掘調査で検出された掘立柱建物址などの各種遺構群における規模・方向・重複関係などの

構成要素を検討すると、少なくとも3時期に区分することができます。

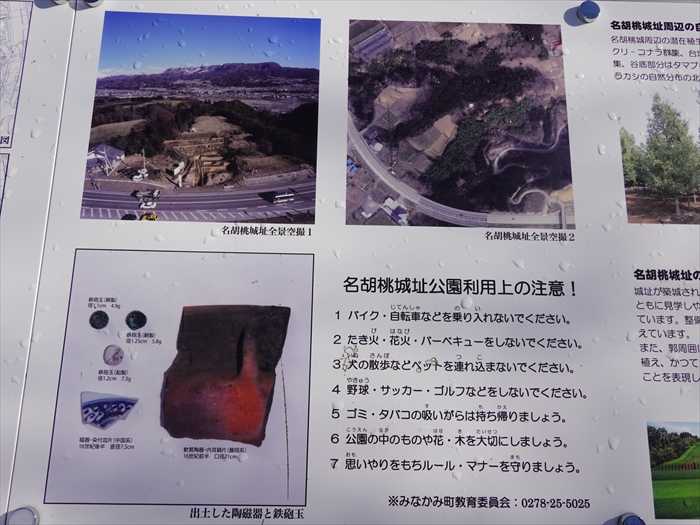

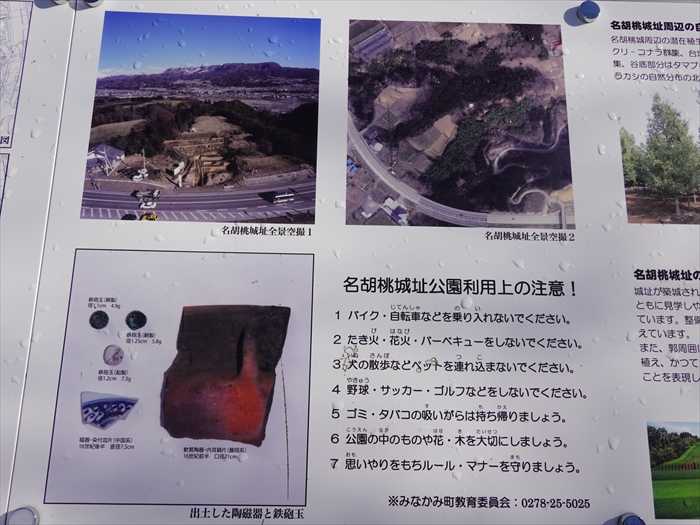

「 出土した陶磁器と鉄砲玉 」。

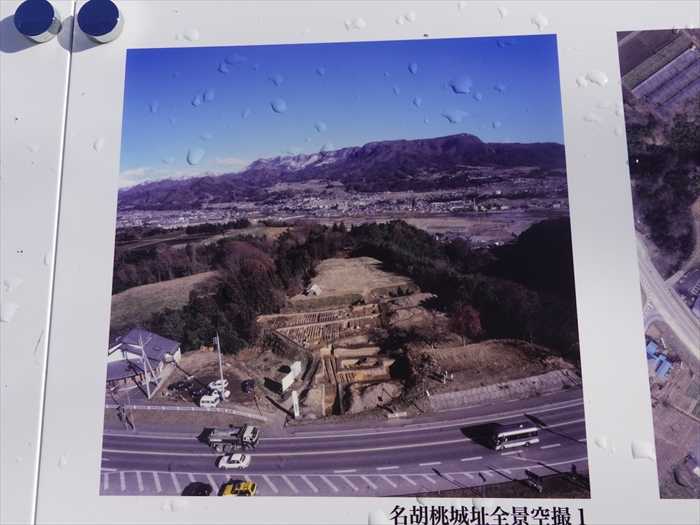

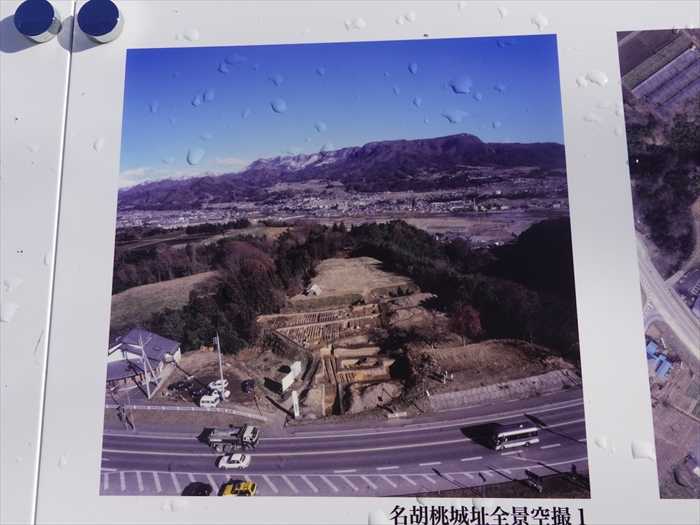

「 名胡桃城址全景空撮1 」。

「 名胡桃城址周辺の自然植生 」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次の目的地は「名胡桃城」。

「薄根川」沿いを南西に進み上越線の高架を進む。

国道17号・沼田バイパスを北に向かって進む。

沼田バイパスを利根川に沿って北に進む。

前方の利根郡みなかみ町下津の山も紅葉して。

「みなかみ町」に入る。

「関越自動車道」の「月夜野I.C」への高架下を通過。

「月夜野バイパス」の利根川にかかる「月夜野大橋」が前方に。

名胡桃城址案内所 」。

駐車場に車を駐め散策開始。

「駐車場」横にあった「 般若郭(はんにゃくるわ) 」案内板。

般若郭は、主体となる郭の連続部の西側に位置し、独立する小さな台地を堀切で区画していて、

長さ約85m幅約56mで名胡桃城のうら一番大きい郭です。ここは館跡として、築城以前から

存在していたかもしれません。

長さ約85m幅約56mで名胡桃城のうら一番大きい郭です。ここは館跡として、築城以前から

存在していたかもしれません。

郭の縁辺には、柵塀を建てた溝や柱列が廻っていましたが、南辺や東側の状況はよく

わかりません。

わかりません。

また、中央部北西寄りには両脇に溝をもつ通路が、ニ郭の通路とほとんど同じ方向で敷設されて

います。この通路の両側からは、全部で24棟の掘立柱建物址群が整然と並んで確認されました。

建物群は3時期にわたり重複し、同時に6~7棟が建っていたと考えられます。掘立柱建物址は

9m以上の大型総柱の中心的建物から3m程の小型建物まで規模・形態は様々で、郭の北東端には

櫓の様な建物址もみられます。

います。この通路の両側からは、全部で24棟の掘立柱建物址群が整然と並んで確認されました。

建物群は3時期にわたり重複し、同時に6~7棟が建っていたと考えられます。掘立柱建物址は

9m以上の大型総柱の中心的建物から3m程の小型建物まで規模・形態は様々で、郭の北東端には

櫓の様な建物址もみられます。

現在は駐車場の下に埋め戻されていて見ることができません。」

「般若郭(はんにゃくるわ)」案内図。

現在は駐車場の下に埋め戻されていて見ることができないのであった。

上空から見た「名胡桃城」のCG。

手前に「般若郭(はんにゃくるわ)」。小さな台地を堀切で区画していて、長さ約85m幅約56mで

名胡桃城のうち一番大きい郭である と。

現在の上空からの写真。

「名胡桃城址案内所」が国道17号に面して建っていた。

「名胡桃城址案内所」は2010年9月14日にオープン。

位置し、「戦闘防衛施設」の面影を残し現在は「歴史の広場」として整備されていた。

上杉兼信や真田幸村の領地争いが激しく、豊臣秀吉が小田原征伐”のきっかけを与える

「名胡桃城事件」を引き起こし、ひいては、全国平定に繋がった歴史的背景の濃い場所であると。

正面に黄金の「 六文銭幟旗 」が。

三途の川は、現世(この世)と冥途(あの世)を隔てる川で、お金を必要とする最後の機会になる。

その渡し賃が六文とされていた。六文銭はいわば最後の交通費というわけ。

そして、武田氏の家臣として活躍した戦国時代の武将・真田幸隆(さなだ ゆきたか)が、六文銭を

モチーフとした家紋をつくり、旗や兜などに使用したのは有名。

六文銭が死後の世界で使われることから、いつ死んでもいいように命をかけて戦うという

意気込みをアピールしたもの。

家紋は『不惜身命の六文銭』と言われます。戦乱の世の武将として、戦場での駆け引きだけでなく

日常においても〝自らの死を惜しまない〟覚悟を、三途の川の渡し賃となる六文銭で表したと。

デザインは、円の中央を四角に抜いた一文銭を横に3枚、縦2列に並べたシンプルなもの。

「 上州をめぐる攻防戦

永禄3年(1560) 越後の長尾景虎(上杉課信)が三国峠を越えてはじめて関東へ進攻。この際に

上州の武将はほとんど謙信に徒う

永禄9年(1566) 武田信玄が大挙して東進。箕輪城を攻略して、上州西部を支配

天正7年(1579) 謙信の死を機に北条氏が上州北部へ進攻。これに対し真田昌幸は武田勝頼の

~17 (1589) 命により上州へ進出。名胡桃城、明徳寺城を攻略し、さらに沼田城まで進出し、

以後、真田と北条が対立。

天正17年(1589) 北条と真田の対立に対して豊臣秀吉は沼田領2 / 3を北条領、1 / 3を真田領と

裁定する。真田との境界線にある名胡桃城を手に入れられなかったことが

北条は不服だった。

天正17年(1589) 北条と真田の対立に対して豊臣秀吉は沼田領2 / 3を北条領、1 / 3を真田領と

裁定する。真田との境界線にある名胡桃城を手に入れられなかったことが

北条は不服だった。

天正18年(1590) 名胡桃事件により裁定を破った北条氏は秀吉による小田原征伐を受け

滅ぼされる。上州南部は徳川家康が入国する。」

滅ぼされる。上州南部は徳川家康が入国する。」

「 郷土を中心とした 戦国時代 」と題された年表。

1492年…沼田氏が名胡桃城を築く

1560年…上杉謙信が上野を攻略

沼田地方は北条、武田、上杉の三つ巴の戦乱地となる

1566年…上杉謙信が沼田衆の小中家成に名胡桃城の備えを堅固にするよう命じる

1578年…御館の乱に乗じて北条氏が沼田城に進出

1579年…真田昌幸が北条氏の前線基地として名胡桃城を築城(改築?)

1580年…真田昌幸が小川城主・小川氏と同盟を結ぶ

真田昌幸が沼田城を攻略

1581年…沼田平八朗が処刑され沼田氏滅亡

1582年…武田氏が滅亡

徳川家康と北条が和睦、上野は北条領と取り決められる。北条氏が中山城を築く

1583年…真田昌幸が上田城を築く

1585年…真田昌幸が取り決めを拒否

1586年…北条氏が上洛の条件として徳川家康との和睦の約束(利根、吾妻郡の領有)を要求

真田昌幸が岩櫃城と沼田城の中継地として名胡桃城周辺の諸城を補強

1587年…豊臣秀吉は大名間の私闘を禁ずる惣無事令を発令した

1588年…北条家臣・猪俣邦憲は吉田新左衛門に名胡桃三百貫を与える約束をし長井坂城

などを補強

などを補強

1589年…豊臣秀吉による裁定が行われ、名胡桃城を含めた全体の三分の一は真田領に、

それ以外の沼田城を中心とする三分の二は北条領と定められた。

それ以外の沼田城を中心とする三分の二は北条領と定められた。

北条家臣・猪俣邦憲が名胡桃城を不法攻略する。これに豊臣秀吉が激怒

1590年…豊臣秀吉による小田原征伐が行われ北条氏が滅亡

全沼田領は真田氏が安堵し名胡桃城は廃城となった

六人衆に与えた武田勝頼の朱印状

天正元年(一五七三)武田信玄が没し(五ニ才)、天正六年には上衫謙信が四九才で没した。

謙信が亡くなって七十日を経た天正六年五月ニ十三日、布施(旧・新冶村)付近の地衆六人に

与えた武田勝頼の朱印状が残されている。

与えた武田勝頼の朱印状が残されている。

その内容は武田家の重臣・跡部大炊助勝資が奉者となって、六人の地衆に対して、武田氏に味方

して沼田城を攻略した時には一人に十五貫文を与えるという内容である。

して沼田城を攻略した時には一人に十五貫文を与えるという内容である。

この文書は武田氏がどのような手段を用いて上野に更に目標とする沼田城を手中にしたかを知る

上で貴重な史料(文書)である。」

上で貴重な史料(文書)である。」

「 条目

一.帰城之上、吾妻用心普請、粗略無く

申し付けらるべきの事

付、中山之事

一.猿京の用心普請仕置以下、

念に人れ申し付け以一る一きの事

付、庭谷自身体息を計るの事

一.沼田城普請仕置以下、厳重に

申し付けらるべし、人夫の儀、当年は赦

免候の間、領主より相雇はるべきの事

付、九人衆の事

一.沼田知行割の模様、能々

聞き届けられ、おのおの恐怖せざる様策謀すべきの事

一.二箇条の密計、油断なく調

略専一に候事

一.佐竹奥州一統の由、その聞え候

然ならば分国中の住還、異儀なきの様

相談いたすべきの事

付、会津表同前の事

一.当番衆の普請糾明の事

一.来朝儀の支度、油断あるからざるの事

付沼田衆同前の事

一.後閑橋の事

一.後閑橋の事

一.庄内の諸法度以下、前々よりの

定法の如く、申し付けらるべきの事一.藤田・可遊齋・渡邉居住地の事

一.一宮御社領の事

付、口上に在り

一.野馬の事

一.早馬の事

以上

六月七日

真田安房守 殿」

「 名胡桃城事件を知った秀吉から真田昌幸に宛てた書状

北条氏政の將で沼田城代の猪俣邦憲は秀吉が裁定した真田氏の各胡桃城を不法に攻略したことが

秀吉に報ぜられ、秀吉から真田昌幸に宛てた書状である。

秀吉に報ぜられ、秀吉から真田昌幸に宛てた書状である。

秀吉は北条氏政に上洛し、秀吉の許に出仕することを約しておきながら、氏政は上洛もせす更に

名胡桃城を攻略した事に怒りこの書状を昌幸に送った

この名胡桃城事件が北条氏を討っ導火線となった」名胡桃城を攻略した事に怒りこの書状を昌幸に送った

「その方相抱ふる名胡桃の城へ、今度北条境目の者共手遣せしめ、物主を討ち果し、かの用害を

北条方へのっとるの旨に候。このころ氏政出仕致すべきの由、最前御申すにより、縦へ表裏ありと

雖も、その段相構えられず、先ず御上使差し越され、沼田城の渡遣、その外知行方以下相究め

らるるのところ、右動是非なき次第に候。この上北条出仕申すに於ても、かの名胡桃へ取りかかり

討ち果たし候者共、成敗せしめざるに於いては、北条赦免の儀これあるべからず候。その意を得、

境目の諸城共来春まで人数入れ置き、堅固に申し付くべく候。自然その面人数入り候はば、

小笠原・川中島へも申し遣わし候。注進候て、かの徒党等を召し寄せ、懸け留め置くべく候。

雖も、その段相構えられず、先ず御上使差し越され、沼田城の渡遣、その外知行方以下相究め

らるるのところ、右動是非なき次第に候。この上北条出仕申すに於ても、かの名胡桃へ取りかかり

討ち果たし候者共、成敗せしめざるに於いては、北条赦免の儀これあるべからず候。その意を得、

境目の諸城共来春まで人数入れ置き、堅固に申し付くべく候。自然その面人数入り候はば、

小笠原・川中島へも申し遣わし候。注進候て、かの徒党等を召し寄せ、懸け留め置くべく候。

誠に天下に対し、抜公事表裏仕り、重々相届かざる動これあるに於いては、何れの所なりとも、

境目の者共一騎懸に仰せ付けられ、自身御馬を出され、悪逆人等の首を刎ねさせらるべきの儀

境目の者共一騎懸に仰せ付けられ、自身御馬を出され、悪逆人等の首を刎ねさせらるべきの儀

案の中に思し召され候の間、心易く存知すべく候。右の境目または家中の者共にこの書中相見せ、

競をなすべく候。北条一札の旨相違に於いては、その方儀、本知のことは申すに及ばす、新知等

仰せ付けらるべく候。委曲浅野弾正少弼・石治部少輛申すべく候なり

十一月廿一日

真田安房守とのへ」

競をなすべく候。北条一札の旨相違に於いては、その方儀、本知のことは申すに及ばす、新知等

仰せ付けらるべく候。委曲浅野弾正少弼・石治部少輛申すべく候なり

十一月廿一日

真田安房守とのへ」

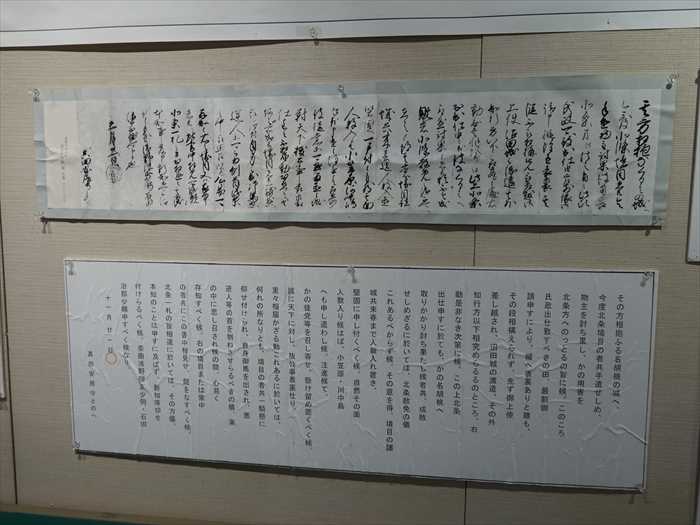

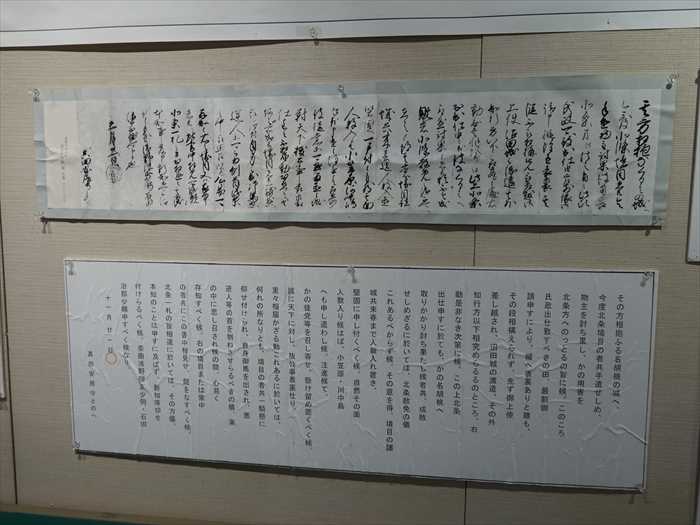

「 条々

一 北条事近年蔑公儀 不能殊於関喫任雅意 狼藉条不及是非然間去年

可被加御誅罰仁駿河大納言 家康卿依為縁者種々懇望候

間以条数被仰出候ヘハ御請申付而 被成御赦免即美濃守罷上御礼申上候事

一 先年家康被相定条数家康 表裏之様仁申上候間美濃守被成御

対面上ハ境目等之儀被聞召届有様 可被仰付之間家之郎従差越候へと

可被仰付出候処ニ江雪差上畢家康与 北条国切之約諾儀如何と御尋候処

其意趣者甲斐信濃之中城々ハ 家康手柄次第可被申付上野之中ハ

北条可被申付之由相定甲信両国ハ則 家康被申付候上野沼田儀者北条

不及自力却而家康相違之様ニ申成 寄事於左右北条出仕迷惑之旨

申上候哉と被思食於其儀者沼田可被 下候乍去上野のうち真田持来候

知行三分二沼田城ニ相付北条ニ可被 在之城をハ真田可相抱之由被仰定右之

北条ニ被下候三分二之替地者家康より 真田ニ可相渡旨被成御究北条可出仕との

札出候者則被差遣御上使沼田可被相渡と 被仰出江雪被返下候事

一 当年極月上旬氏政可致出仕旨御 請一札進上候因茲被差遣津田隼人正

富田左近将監沼田被渡下候事

一 沼田要害請取候上ハ右之一札ニ相任 則可罷上と被思召候処真田相抱候

なくる見の城を取表裏仕候上者 使者ニ非可被成御対面儀候彼使雖可

及生涯助命返遣候事

一 秀吉若輩之時孤と成て信長公属 幕下身を山野ニ捨骨を海岸ニ砕

干戈を枕として夜ハに寝夙に おきて軍忠をつくし戦功をはけま

す然而中比より蒙君恩人に名を知ら る依之西国征伐之儀被仰付対大敵

争雌雄刻明智日向守光秀以無道 之故奉討信長公此注進を聞届弥彼

表押詰任存分不移時日令上洛逆徒 光秀伐頸報恩恵雪会稽其後

柴田修理亮勝家信長公之厚恩を 忘国家を乱し反逆之条是又

令退治畢此外諸国叛者討之 降者近之無不属麾下者就

中秀吉一言之表裏不可有之 以此故相叶天命者哉予既擧登龍

携鷹之誉成塩梅則闕之臣開 萬機政然慮ニ氏直背天道之正理対

帝都奸謀何不蒙天罰哉古諺云巧 訴不如拙誠所詮普天下逆勅命輩

早不可不加誅伐来歳必携節旄 令進発可刎氏直首事不可廻踵者也

天正十七年十一月廿四日 朱印」

天正十七年十一月廿四日 朱印」

暖簾のこの絵は誰?真田昌幸か?

「 上州沼田 真田街道マップ 」。

真田街道とは・・・

真田氏(真田幸村の祖父・幸隆、父・昌幸、兄・信之) が統治した地を結ぶ街道の通称。

現在の国道144号、145号、120号 にあたる。 江戸期には、上田市から嬬恋村を通って

高崎市方面へ 抜ける街道(現在の国道144号、406号) を上州街道(長野県側の呼称)、

信州街道(群馬県側の呼称) と呼び、高崎市から沼田市を通って片品村、 会津方面へ抜ける

街道(現在の国道17号、120号) を会津街道(群馬県側の呼称)、 沼田街道(福島県側の呼称)

と呼んでいたとされる。

「 鎌倉時代 国宝模造大鎧 」。

拓本「 名胡桃城址之碑 」

「 続日本百名城 名胡桃城 認定証 」。

「名胡桃城址」航空写真。

「 続日本100名城 115 名胡桃城 」のスタンプを頂きました。

「 名胡桃城 御城印 」も。

「 名胡桃城址攻略記念スタンプ 」も。

そして「名胡桃城址案内所」を出て「名胡桃城址」の散策に向かう。

「名胡桃城跡」と。

馬出部には「 群馬県指定史跡 名胡桃城址 」が。

「 名胡桃城鳥瞰図 」。

「案内板」が並ぶ。

左側の案内板。

右側の案内板。

「 群馬県指定史跡 名胡桃城

ここ名胡桃城は、群雄割拠の戦国時代を勇猛に駆け抜けた真田昌幸が築いた上野国利根郡の

山城で、10年ほどの歴史にもかかわらず、ここを舞台とした小さな事件が乱世を終わりに

向かわせることとなりました。

山城で、10年ほどの歴史にもかかわらず、ここを舞台とした小さな事件が乱世を終わりに

向かわせることとなりました。

この時期の利根沼田地方は上杉氏・武田氏・北条氏による争いが繰り広けられていましたか、

天正7年(1579)頃、真田昌幸が吾妻方面から進出し境目城として名胡桃城を築き、翌年には

沼田城を手中に収めました。

天正7年(1579)頃、真田昌幸が吾妻方面から進出し境目城として名胡桃城を築き、翌年には

沼田城を手中に収めました。

天正17年(1589)の、豊臣秀吉は北条氏政・氏直親子と真田昌幸による北毛地域の領地争いを

裁定しましたが、同年、真田領に残された名胡桃城を北条氏の家臣が攻略してしまいました。

それをきっかけに翌年、豊臣秀吉は小田原北条氏を滅ぼし、事実上、天下統一を果したのです。

その後、名胡桃城は廃城になりました。」

裁定しましたが、同年、真田領に残された名胡桃城を北条氏の家臣が攻略してしまいました。

それをきっかけに翌年、豊臣秀吉は小田原北条氏を滅ぼし、事実上、天下統一を果したのです。

その後、名胡桃城は廃城になりました。」

「名胡桃城址全体図」。

「名胡桃城関係年表」。

平安時代に書かれた「和名類聚抄」によると、この付近一帯は呉桃郡(くるみのこおり)といわれ、

その後も地名とは別にナグルミと呼ばれ続け、域の名に由来しています。名胡桃城址は、利川と

赤谷川が合流する南西方向に広がる名胡桃平とよぶ河岸段丘面の一角に立地します。

この約6万年前にでき段丘には礫層が厚く堆積し、河川敷との間には比高約70mの崖が連なって

います。この城は深い開析谷により侵食され突出した要害地を空堀で区画し、ささ郭・本郭・

ニ郭・三郭の主要部分を直に連続させた連郭式の縄張り構造の山城で、西側に般若郭が独立し、

南西には外郭が広がります。

また、南東を流れる湯舟沢を利用した水の手があり、北東端には物見も見られます。

この付近には沼田城跡をはじめ加川城址・明籀寺城址があり、南には権現山城址、南東に

富士浅間砦址がみられます」

富士浅間砦址がみられます」

「平成4~12年度にわたる発掘調査により、当時の姿をうかがうことができ貴重な成果を

あげました。

ささ郭と本郭はトレンチ調査により、ささ郭から土塁の石積みと搦手門の柱礎石が発見され、

本郭では周囲の土塁址を確認しました。ニ郭は西側半面を調査し、石積みをもつ周囲の土塁址・

喰い違いの南虎ロと礎石門をもつ北虎ロの間を結ぶ中央通路・大型を含む8棟の掘立柱建物址群

などがみつかり、土塁や遺構の一部を整備しました。ニ郭堀切と本郭堀切では、土橋を壊して

木橋に架け替えたことがわかり橋を架けました。三郭と馬出からは、古い三日月堀・掘立柱

建物址群・追手門址・土塁址・丸馬出の全容と新たな三日月堀などが確認されました。また、

般若郭般からは、周囲に柵塀を廻し、通路の両側に24棟の掘立柱建物址群が整然と並んだ

館跡が確認されました。」

本郭では周囲の土塁址を確認しました。ニ郭は西側半面を調査し、石積みをもつ周囲の土塁址・

喰い違いの南虎ロと礎石門をもつ北虎ロの間を結ぶ中央通路・大型を含む8棟の掘立柱建物址群

などがみつかり、土塁や遺構の一部を整備しました。ニ郭堀切と本郭堀切では、土橋を壊して

木橋に架け替えたことがわかり橋を架けました。三郭と馬出からは、古い三日月堀・掘立柱

建物址群・追手門址・土塁址・丸馬出の全容と新たな三日月堀などが確認されました。また、

般若郭般からは、周囲に柵塀を廻し、通路の両側に24棟の掘立柱建物址群が整然と並んだ

館跡が確認されました。」

「 発掘調査概要図 」。

「 全体復元想像図 」。

「発掘調査で検出された掘立柱建物址などの各種遺構群における規模・方向・重複関係などの

構成要素を検討すると、少なくとも3時期に区分することができます。

第1期は築城から天正年間半ば頃で、まだ三郭は存在せず三日月堀による馬出があり、各郭は

土橋によって連結していました。ニ郭般若郭の建物は通路に平行して大小のセット建てられ、

柱間の長さは約8尺が多いです。

第2期は天正年間後半部分で、大きく改築補強が行われています。三郭と新たな馬出を増設し、

主体をニ郭に移し各虎口を固め、堀切には木橋が架け替えられました。ニ郭の建物は大型で、

柱間は約7尺が多くみられます。

第3期は天正年間以後で、近世以降も屋敷が存在しました。土塁や柵はわかりませんが、郭間の

堀切は土橋が版築されています。建物は小型化し、柱間は6尺前後です。

土橋によって連結していました。ニ郭般若郭の建物は通路に平行して大小のセット建てられ、

柱間の長さは約8尺が多いです。

第2期は天正年間後半部分で、大きく改築補強が行われています。三郭と新たな馬出を増設し、

主体をニ郭に移し各虎口を固め、堀切には木橋が架け替えられました。ニ郭の建物は大型で、

柱間は約7尺が多くみられます。

第3期は天正年間以後で、近世以降も屋敷が存在しました。土塁や柵はわかりませんが、郭間の

堀切は土橋が版築されています。建物は小型化し、柱間は6尺前後です。

城址全体の保存のため、地下遺構は埋め戻されて見ることはできません。主な整備内容は、

名胡桃城の第2期を中心に、ニ郭堀切と本郭堀切の木橋復元、ニ郭の防御構造がわかるように

土塁や南北両虎ロの復元的な整備、三郭と馬出は平面的に表示等を行いましたが、門や建物は、

復元していません。また、ささ郭・本郭・般若郭(仮設駐車場)では、防災管理を重点に階段通路や

安全柵の整備等を行いました。」

名胡桃城の第2期を中心に、ニ郭堀切と本郭堀切の木橋復元、ニ郭の防御構造がわかるように

土塁や南北両虎ロの復元的な整備、三郭と馬出は平面的に表示等を行いましたが、門や建物は、

復元していません。また、ささ郭・本郭・般若郭(仮設駐車場)では、防災管理を重点に階段通路や

安全柵の整備等を行いました。」

「 出土した陶磁器と鉄砲玉 」。

「 名胡桃城址全景空撮1 」。

「 名胡桃城址周辺の自然植生 」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.