PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「馬出(うまだし)」部入口には多くの「歴史を変えた名胡桃城」と書かれた幟が立つ。

現在は三日月堀は失われ表面再現のみであったが。

「案内図」を再び。

現在地は、下図の一番右側。

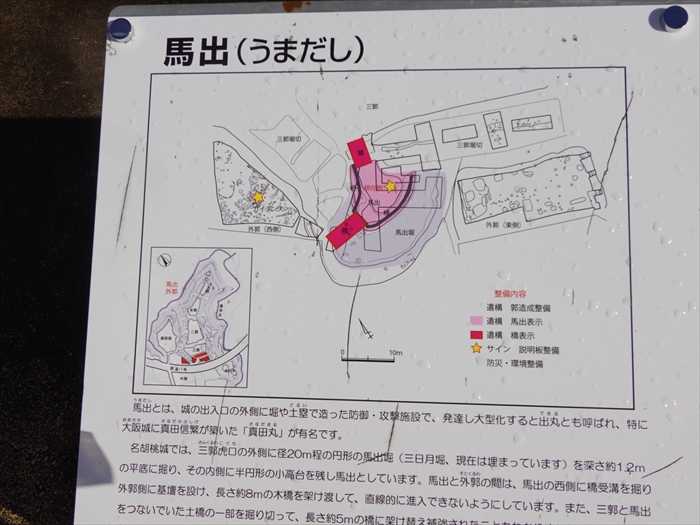

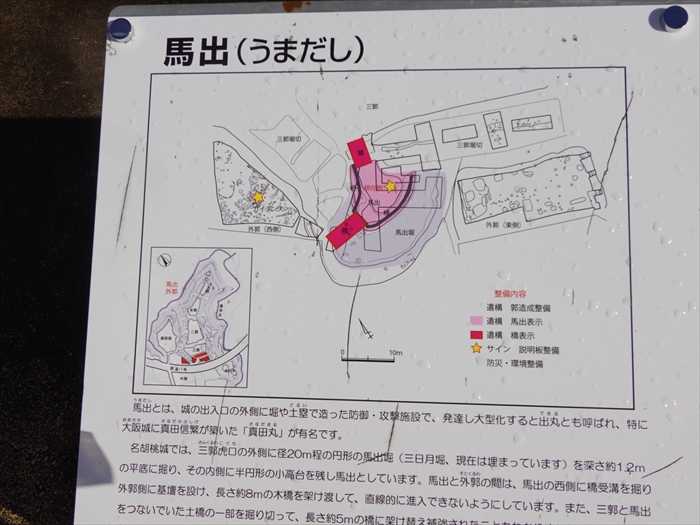

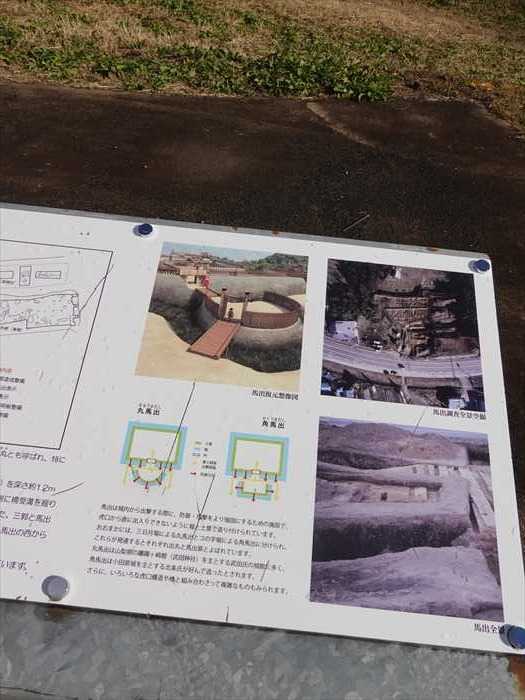

「 馬出 」案内板。

馬出とは、城の出入の外側に堀や主塁で造った防御・攻当ー施設て、発達し大型化すると

出丸とも呼ばれ、特に大阪城に真田信繁が築いた「真田丸」が有名てす。

現在は三日月堀は失われ表面再現のみであったが。

「案内図」を再び。

現在地は、下図の一番右側。

「 馬出 」案内板。

馬出とは、城の出入の外側に堀や主塁で造った防御・攻当ー施設て、発達し大型化すると

出丸とも呼ばれ、特に大阪城に真田信繁が築いた「真田丸」が有名てす。

名胡桃城では、三郭虎ロの外側に径20m程の円形の馬出堀(三日月堀、現在は埋まっています)を

深さ約1.2mの平底に掘り、その内側に半円形の小高台を残し馬出としています。馬出と外郭の

間は、馬出の西側に橋受溝を堀り、外郭側に基壇を設け、長さ約8mの木橋を架け渡して、

直線的に進入できないようにしています。また、三郭と馬出をつないでいた土橋の一部を

掘り切って、長さ約5mの橋に架け替え補強されたこともわかりました。馬出の西から南側縁辺には

ひな段のような段差が廻っています。

深さ約1.2mの平底に掘り、その内側に半円形の小高台を残し馬出としています。馬出と外郭の

間は、馬出の西側に橋受溝を堀り、外郭側に基壇を設け、長さ約8mの木橋を架け渡して、

直線的に進入できないようにしています。また、三郭と馬出をつないでいた土橋の一部を

掘り切って、長さ約5mの橋に架け替え補強されたこともわかりました。馬出の西から南側縁辺には

ひな段のような段差が廻っています。

西側の堀切は般若郭との間の殿坂を通って崖下へ、南側は外郭と湯舟沢の間にある水の手に

つながっています。」

「馬出」案内図。

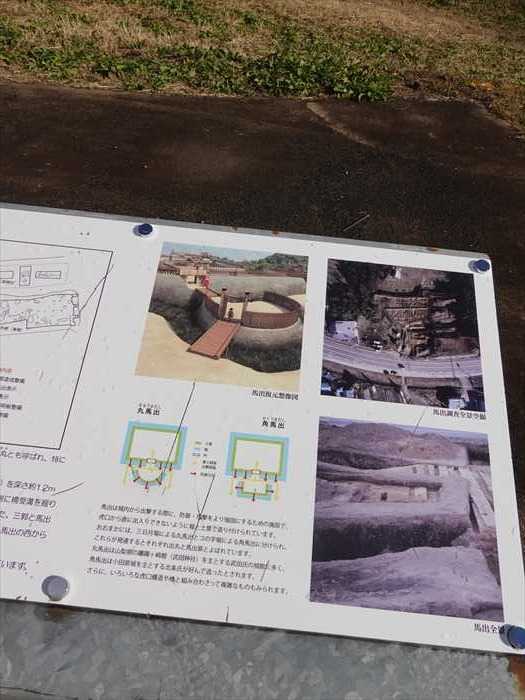

「馬出は城内から出撃する際に、防御、攻撃をより強固にするための施設で、虎口から直に出入り

できないように堀と土塁で造り付けられています。

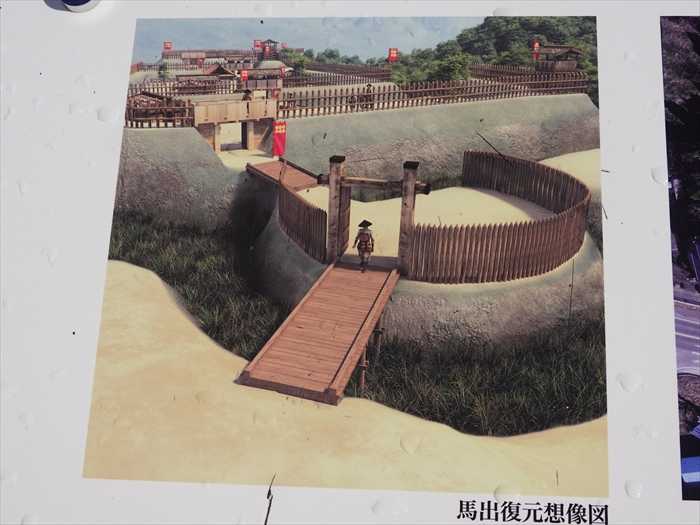

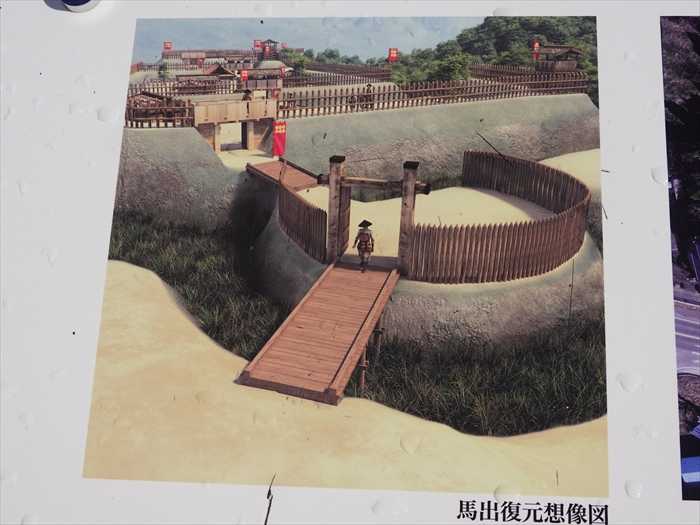

「 馬出復元想像図 」。

「馬出」から「三郭」方向を見る。

「 三郭 」の手前の空堀に架かる木橋を渡る。

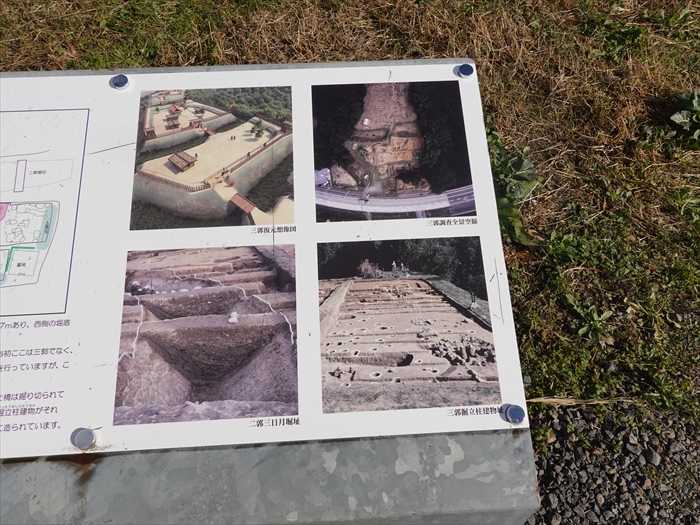

「 三郭(さんのくるわ) 」案内板。

「三郭の規模は約64X26mて、東西に長い郭です。外郭との間の堀切は幅約12m深さ5 ~ 7m

あり、西側の堀底は般若郭との間の殿坂と合流し北へ延びています。

「ニ郭堀切」に架かる木橋。

木橋を渡って「ニ郭南虎口」へ。

つながっています。」

「馬出」案内図。

「馬出は城内から出撃する際に、防御、攻撃をより強固にするための施設で、虎口から直に出入り

できないように堀と土塁で造り付けられています。

おおまかには、三日月堀による丸馬出とコの字堀による角馬出に分けられ、これらが発達すると

それぞれ出丸と馬出郭とよばれています。

それぞれ出丸と馬出郭とよばれています。

丸馬出は山梨県の躑躅ヶ崎館(武田神社)を主とする武田氏の城館こ多く、角馬出は小田原城を

主とする北条氏が好んて造らたとされます。

さらに、いろいろな虎口構造や櫓と組み合わさって複雑なものもみられます。」主とする北条氏が好んて造らたとされます。

「 馬出復元想像図 」。

「馬出」から「三郭」方向を見る。

「 三郭 」の手前の空堀に架かる木橋を渡る。

「 三郭(さんのくるわ) 」案内板。

「三郭の規模は約64X26mて、東西に長い郭です。外郭との間の堀切は幅約12m深さ5 ~ 7m

あり、西側の堀底は般若郭との間の殿坂と合流し北へ延びています。

二郭堀切の土橋外側で幅約3m深さ約1.5m薬研形の三日月堀が検出されにことから、築城当初

ここは三郭てなく、馬出があったことがわかりました。その後、三日月堀を埋めて郭や堀切などを

新設する大改造を行っていますが、ここは大きな馬出郭であったとも考えられます。

ここは三郭てなく、馬出があったことがわかりました。その後、三日月堀を埋めて郭や堀切などを

新設する大改造を行っていますが、ここは大きな馬出郭であったとも考えられます。

郭の西側と南側には石列が残り、基底幅5 ~ 6mの土塁がありました。新にな馬出とつながる

土橋は掘り切られていて、再び後世に盛り土されています。追手の虎口には門、郭内には時期の

異なる3棟の掘立柱建物がそれぞれ建てられ、そのうち建物1楝と浅いL字溝を組み合わせた施設が、

三日月堀を埋め立てた後に造られています。」

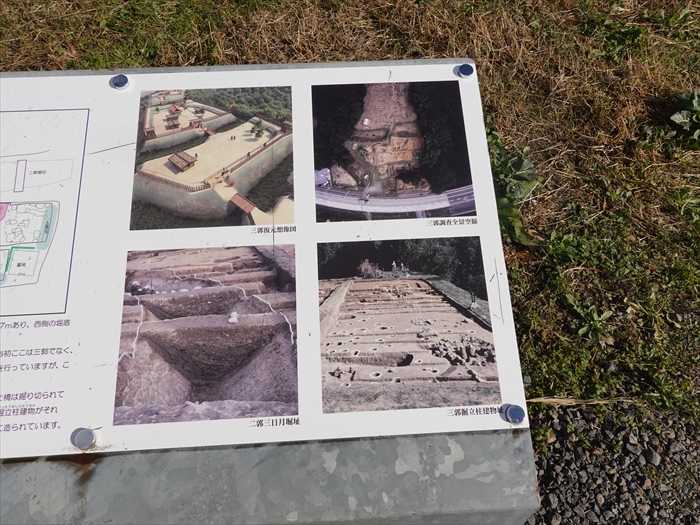

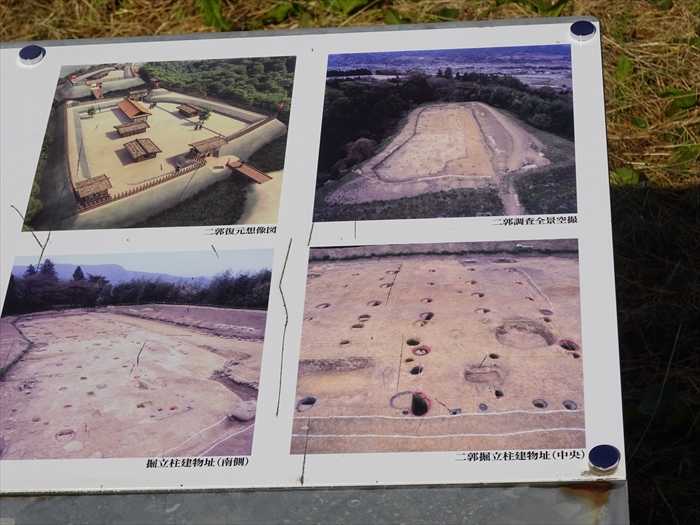

「三郭」案内図。

「三郭」発掘時の写真(左下、右)。

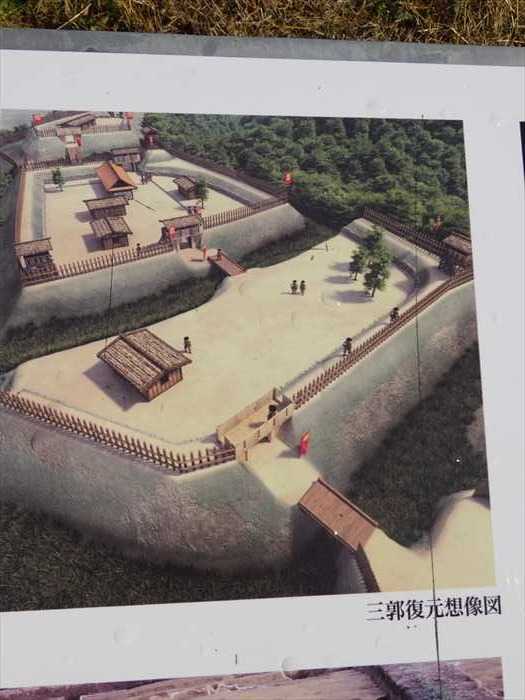

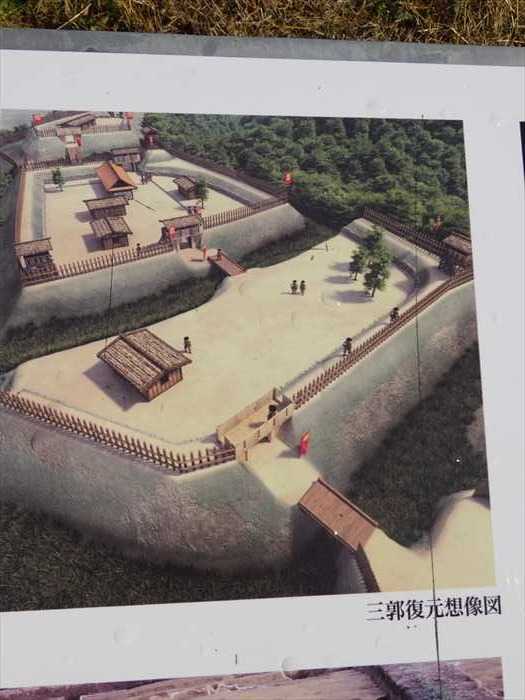

「 三郭復元想像図 」。

「三郭跡」

「三郭跡」の右奥には墓地があったが、民間の家の墓地であったのか?

石仏が立っていた。

歴史を感じさせる墓地であったが。

「 ニ郭堀切 」(左・西側)。

二ノ郭堀切は二ノ郭と三ノ郭を断ち切っていた。

西側堀切は般若郭との間の殿坂(写真奥)へと落ちて行っていた。写真左奥は般若郭。

「ニ郭堀切」(右・東側)。

「ニ郭堀切」の東側先も急崖になっていた。

土橋は掘り切られていて、再び後世に盛り土されています。追手の虎口には門、郭内には時期の

異なる3棟の掘立柱建物がそれぞれ建てられ、そのうち建物1楝と浅いL字溝を組み合わせた施設が、

三日月堀を埋め立てた後に造られています。」

「三郭」案内図。

「三郭」発掘時の写真(左下、右)。

「 三郭復元想像図 」。

「三郭跡」

「三郭跡」の右奥には墓地があったが、民間の家の墓地であったのか?

石仏が立っていた。

歴史を感じさせる墓地であったが。

「 ニ郭堀切 」(左・西側)。

二ノ郭堀切は二ノ郭と三ノ郭を断ち切っていた。

西側堀切は般若郭との間の殿坂(写真奥)へと落ちて行っていた。写真左奥は般若郭。

「ニ郭堀切」(右・東側)。

「ニ郭堀切」の東側先も急崖になっていた。

「ニ郭堀切」に架かる木橋。

木橋を渡って「ニ郭南虎口」へ。

復元された土塁が左右に。

木橋の先にあった「案内板」。

「 ニ郭南虎口(にのくるわみなみこぐち) 」。

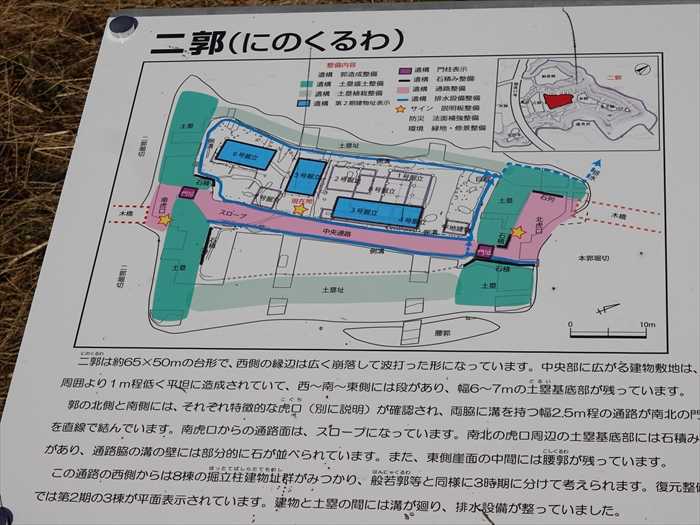

「二郭は約65X50mの台形で、西側の縁辺は広く崩落して波打った形になっています。中央部に

広がる建物敷地は、周囲より1m程低くに造成されていて、西~南~東側には段があり、幅6 ~ 7m

の土塁基底部が残っています。

二郭の中ほど、舗装してある場所が「 掘建柱建物址 」。

二郭は馬出~ささ郭と一列に並んだ郭の中ではもっとも面積が大きい。

だいたい東西の最大幅50m×65m、南北に長い台形をしています。ここがもっともよく復元が

進んでいて、南北の土塁と虎口が復元され、いくつかの建物の跡が判るようになっている。

よく見ると建物のあった面よりも虎口の位置の方が1mほど高くなっている。

これは外部から二郭の中の様子を見通しにくくするための工夫だそうだ。

「 ニ郭(にのくるわ) 」案内板。

「ニ郭は約65X50mの台形で、西側の縁辺は広く崩落して波打った形になっています。中央部に

広がる建物敷地は、周囲より1m程低く平坦に造成されていて、西~南~東側には段があり、

幅6 ~ 7mの土塁基底部が残っています。

「 世の中は空しきものとあらむとぞこの照る月は満ち欠けしける 」

膳部王(かしはでべのおほきみ)を悲傷(かなし)める歌。

この歌は長屋王の変で亡くなった膳部王(かしはでべのおほきみ)のことを悲しんで

詠まれた一首。長屋王(ながやのおほきみ)は当時の左大臣で朝廷の政を主導する立場に

いましたが、それに対立する藤原四兄弟は長屋王が左道(人を呪い殺す術)を学んで謀反を

企てているという噂を流し、それを信じた聖武天皇の許可のもと藤原宇合の軍が長屋王の屋形を

包囲して長屋王を自害に追い込みました。これがいわゆる「長屋王の変」。

前方にあったのが「ニ郭北虎口」。

本郭堀切は幅14~16m、深さ7~9mあり、法面は二ノ郭側より本郭側の方が20度ほど

急傾斜で、土橋(木橋の下)の左右で堀幅を変えて、大きくクランク状に進入する構造。

「ニ郭北虎口」案内板。

「 ニ郭北虎口

木橋の先にあった「案内板」。

「 ニ郭南虎口(にのくるわみなみこぐち) 」。

「二郭は約65X50mの台形で、西側の縁辺は広く崩落して波打った形になっています。中央部に

広がる建物敷地は、周囲より1m程低くに造成されていて、西~南~東側には段があり、幅6 ~ 7m

の土塁基底部が残っています。

郭の北側と南側には、それそ特徴的な虎ロ(別に説明)が確認され、両脇に溝を持つ幅2.5m程の

通路が南北の門を直線で結んでいます。南虎口からの通路面は、スロ一プになっています。南北の

虎ロ周辺の土塁基底部には石積みがあり、通路協の溝の壁には部分的に石が並べられています。

また、東側崖面の中間には腰郭が残っています。

通路が南北の門を直線で結んでいます。南虎口からの通路面は、スロ一プになっています。南北の

虎ロ周辺の土塁基底部には石積みがあり、通路協の溝の壁には部分的に石が並べられています。

また、東側崖面の中間には腰郭が残っています。

この通路の西側からは8棟の掘立柱建物址群がみつかり、般若郭等と同様に3時期に分けて

考えられます。復元整備では第2期の3棟が平面表示されています。建物と土塁の間には溝が廻り、

排水設備が整っていました。」

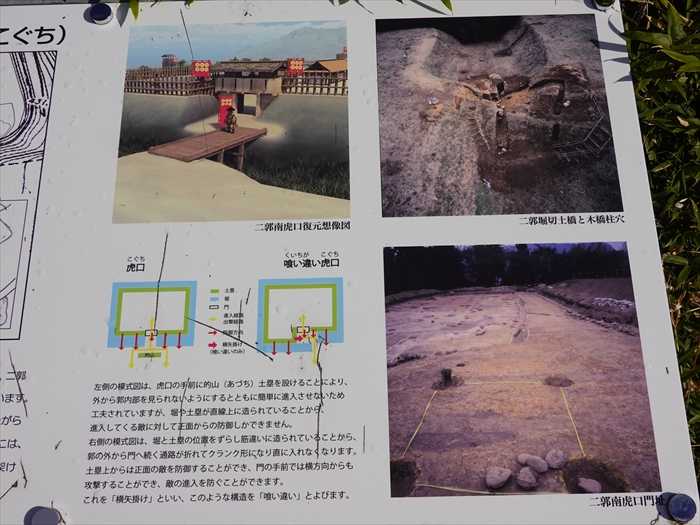

「ニ郭南虎口」案内図。

この平面図によると、道だけでなく堀切も木橋の左右で食い違う(木橋の、二郭にむかって左側が右側に比べて4mほど三郭側にずれている)ように作られていることが判るのだ。

。

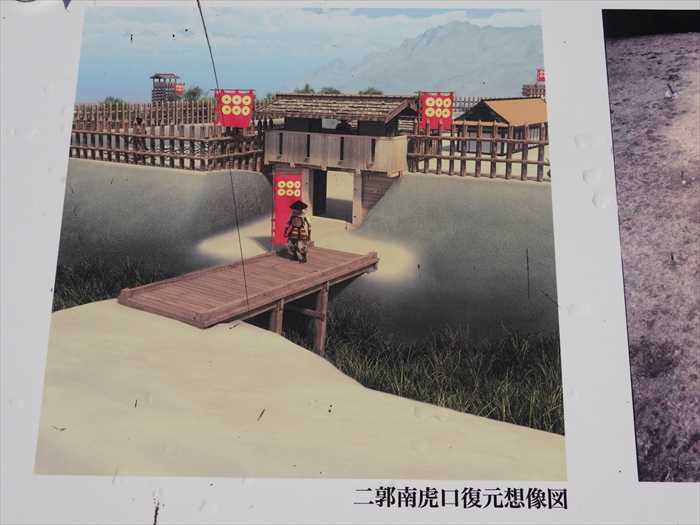

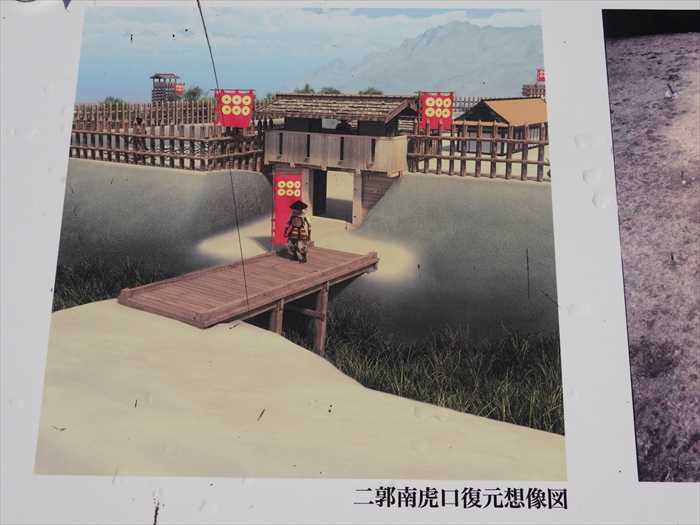

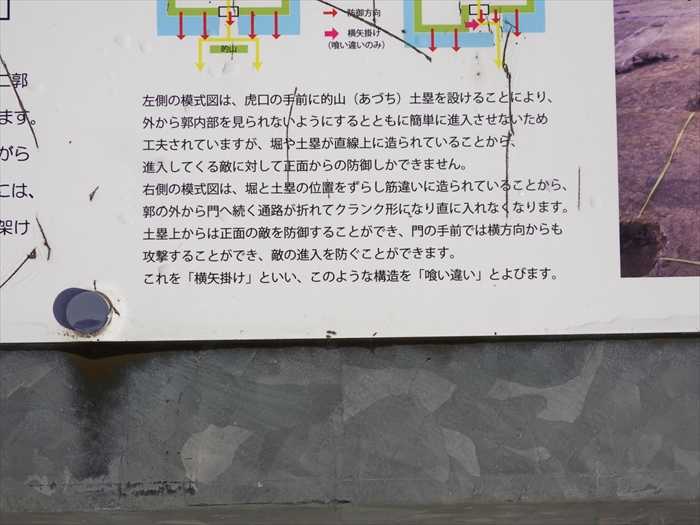

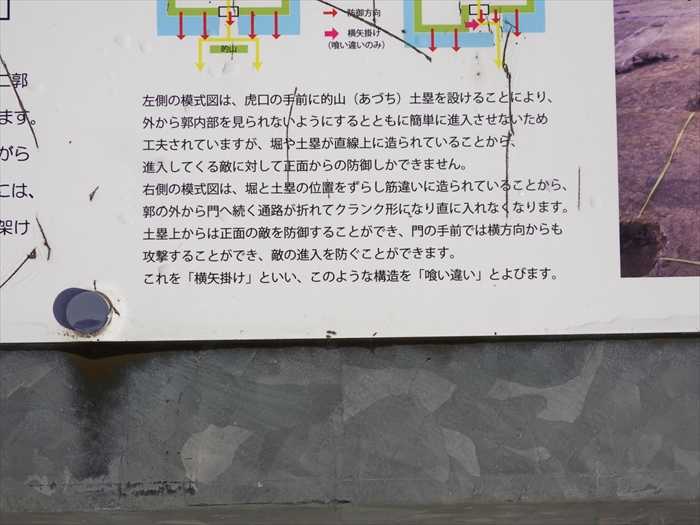

「ニ郭南虎口復元想像図」。

三郭側と異なり、食い違い虎口・簡易的ですが土塁の間に見張り台を渡した櫓門となっており、

より守りの堅い郭だったようだ。

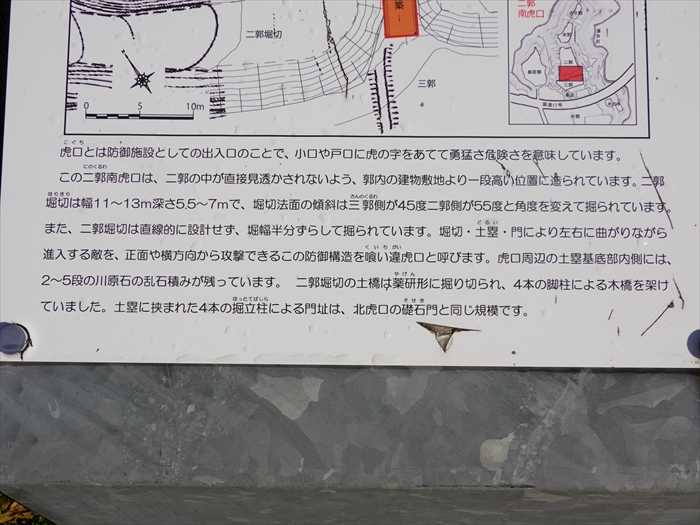

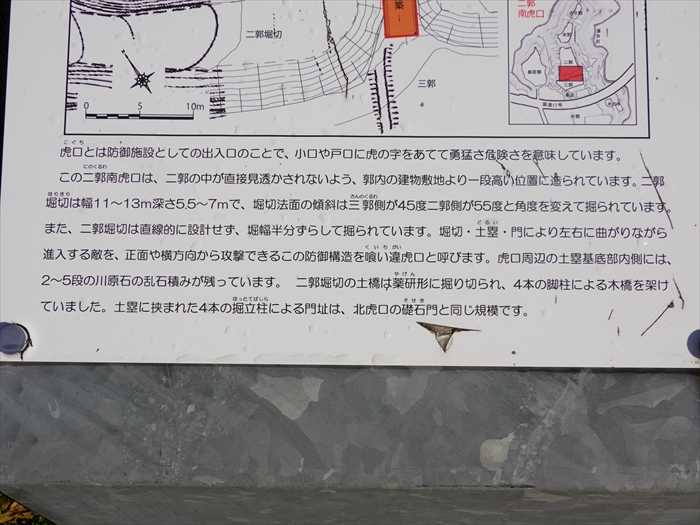

虎ロとは防御施設としての出入口のことで、小口や戸口に虎の字をあてて勇猛さ危険さを意味

しています。

考えられます。復元整備では第2期の3棟が平面表示されています。建物と土塁の間には溝が廻り、

排水設備が整っていました。」

「ニ郭南虎口」案内図。

この平面図によると、道だけでなく堀切も木橋の左右で食い違う(木橋の、二郭にむかって左側が右側に比べて4mほど三郭側にずれている)ように作られていることが判るのだ。

。

「ニ郭南虎口復元想像図」。

三郭側と異なり、食い違い虎口・簡易的ですが土塁の間に見張り台を渡した櫓門となっており、

より守りの堅い郭だったようだ。

虎ロとは防御施設としての出入口のことで、小口や戸口に虎の字をあてて勇猛さ危険さを意味

しています。

このニ郭南虎ロは、ニ郭の中が直接見透かされないよう、郭内の建物敷地より一段高い位置に

造られています。ニ郭堀切は幅1 1 ~ 13m深さ5.5 ~ 7mで、堀切法面の傾斜は三郭側が45度

二郭側が55度と角度を変えて掘られています。

造られています。ニ郭堀切は幅1 1 ~ 13m深さ5.5 ~ 7mで、堀切法面の傾斜は三郭側が45度

二郭側が55度と角度を変えて掘られています。

また、ニ郭堀切は直線的に設計せず、堀幅半分ずらして掘られています。堀切・土塁・門により

左右に曲がりながら進入する敵を、正面や横方向から攻撃できるこの防御構造を喰い違虎ロと

呼びます。虎ロ周辺の土塁基底部内側には、2 ~ 5段の川原石の乱石積みが残っています。

二郭堀切の土橋薬研形に掘り切られ、4本の脚柱による木橋を架けていました。土塁に挟まれた

4本の掘立柱による門址は、北虎ロの礎石門と同じ規模です。」

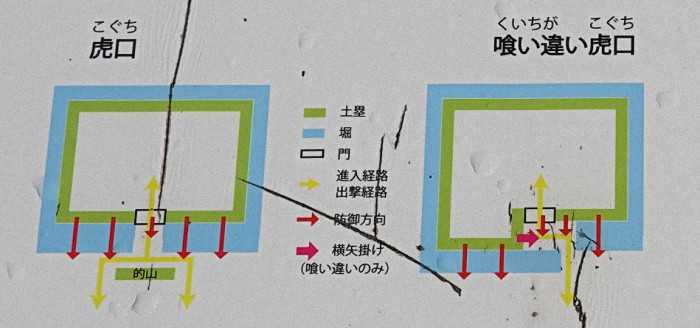

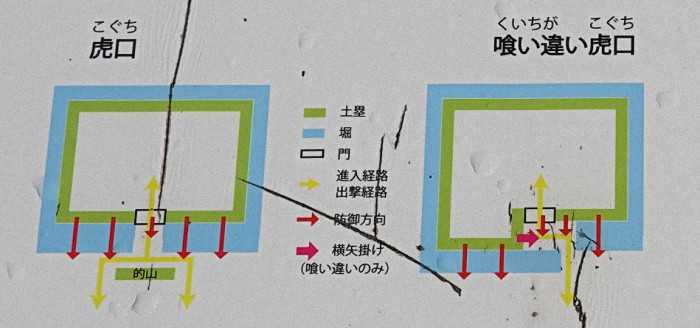

「 虎口(こぐち)」と「喰い違い虎口 」図。

「左側の模式図は、虎ロの手前に的山(あづち)土塁を設けることこより、外から郭内部を

見られないようにするとともに簡単に進入させないいため工夫されていますが、堀や土塁が

直線上に造られていることから、進入してくる敵に対して正面からの防御しかできません。

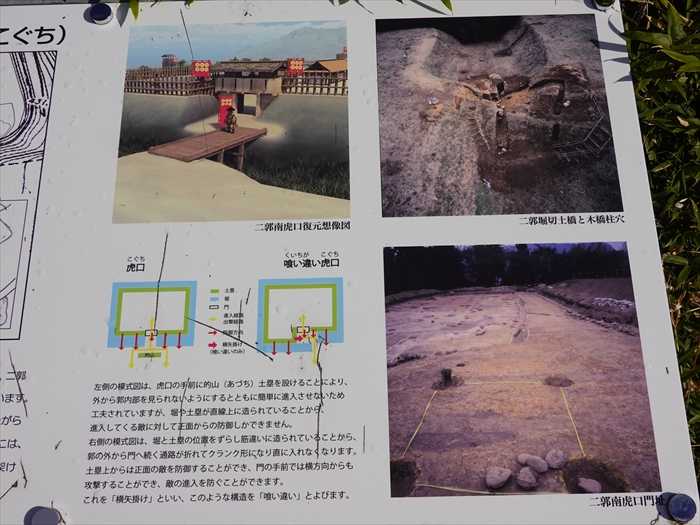

写真右に発掘状況が。

そして「ニ郭」を見る。

写真奥には「二郭北虎口」が見えた。

左右に曲がりながら進入する敵を、正面や横方向から攻撃できるこの防御構造を喰い違虎ロと

呼びます。虎ロ周辺の土塁基底部内側には、2 ~ 5段の川原石の乱石積みが残っています。

二郭堀切の土橋薬研形に掘り切られ、4本の脚柱による木橋を架けていました。土塁に挟まれた

4本の掘立柱による門址は、北虎ロの礎石門と同じ規模です。」

「 虎口(こぐち)」と「喰い違い虎口 」図。

「左側の模式図は、虎ロの手前に的山(あづち)土塁を設けることこより、外から郭内部を

見られないようにするとともに簡単に進入させないいため工夫されていますが、堀や土塁が

直線上に造られていることから、進入してくる敵に対して正面からの防御しかできません。

右側の模式図は、堀と土塁の位置をずらし筋違いに造られていことから、郭の外から門へ続く

通路が折れてクランク形になり直に入れなくなります。

通路が折れてクランク形になり直に入れなくなります。

土塁上からは正面の敵を防御することができ、門の手前では横方向からも攻撃することができ、

敵の進入を防ぐことができます。

これを「横矢掛け」といい、このような構造を「喰い違い」とよびます。」敵の進入を防ぐことができます。

写真右に発掘状況が。

そして「ニ郭」を見る。

写真奥には「二郭北虎口」が見えた。

二郭の中ほど、舗装してある場所が「 掘建柱建物址 」。

二郭は馬出~ささ郭と一列に並んだ郭の中ではもっとも面積が大きい。

だいたい東西の最大幅50m×65m、南北に長い台形をしています。ここがもっともよく復元が

進んでいて、南北の土塁と虎口が復元され、いくつかの建物の跡が判るようになっている。

よく見ると建物のあった面よりも虎口の位置の方が1mほど高くなっている。

これは外部から二郭の中の様子を見通しにくくするための工夫だそうだ。

「 ニ郭(にのくるわ) 」案内板。

「ニ郭は約65X50mの台形で、西側の縁辺は広く崩落して波打った形になっています。中央部に

広がる建物敷地は、周囲より1m程低く平坦に造成されていて、西~南~東側には段があり、

幅6 ~ 7mの土塁基底部が残っています。

郭の北側と南側には、それそわ特徴的な虎ロ(別に説明)が確認され、両脇に溝を持つ幅2.5m程の

通路が南北の門を直線で結んでいます。南虎口からの通路面は、スロ一プになっています。

南北の虎ロ周辺の土塁基底部には石積みがあり、通路協の溝の壁には部分的に石が並べられて

います。また、東側崖面の中間には腰郭が残っています。

通路が南北の門を直線で結んでいます。南虎口からの通路面は、スロ一プになっています。

南北の虎ロ周辺の土塁基底部には石積みがあり、通路協の溝の壁には部分的に石が並べられて

います。また、東側崖面の中間には腰郭が残っています。

この通路の西側からは8棟の掘立柱建物址群がみつかり、般若郭等と同様に3時期に分けて

考えられます。復元整備では第2期の3棟カが平面表示されてます。建物と主塁0間には溝が廻り、

排水設備が整っていました。」

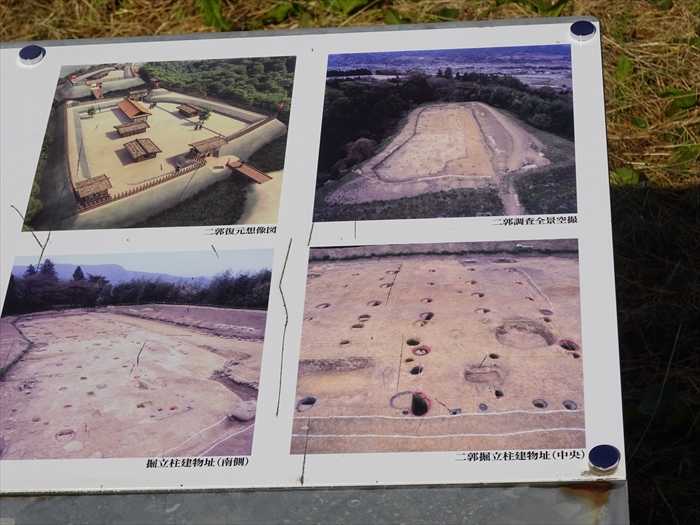

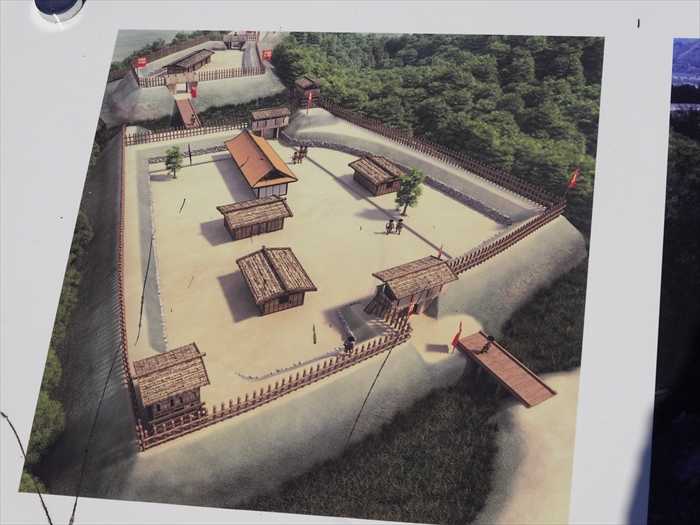

「ニ郭」配置図。

「ニ郭」の発掘状況。

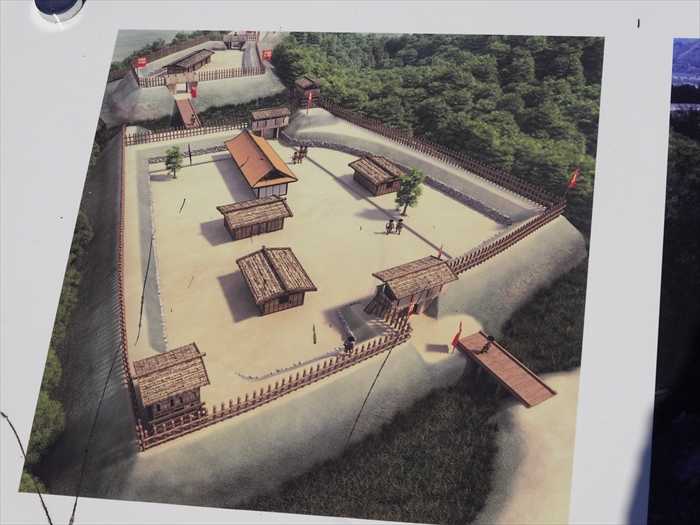

「 ニ郭復元想像図 」。

前方「二郭北虎口」手前の右手には「見学台」が。

考えられます。復元整備では第2期の3棟カが平面表示されてます。建物と主塁0間には溝が廻り、

排水設備が整っていました。」

「ニ郭」配置図。

「ニ郭」の発掘状況。

「 ニ郭復元想像図 」。

前方「二郭北虎口」手前の右手には「見学台」が。

「 世の中は空しきものとあらむとぞこの照る月は満ち欠けしける 」

膳部王(かしはでべのおほきみ)を悲傷(かなし)める歌。

この歌は長屋王の変で亡くなった膳部王(かしはでべのおほきみ)のことを悲しんで

詠まれた一首。長屋王(ながやのおほきみ)は当時の左大臣で朝廷の政を主導する立場に

いましたが、それに対立する藤原四兄弟は長屋王が左道(人を呪い殺す術)を学んで謀反を

企てているという噂を流し、それを信じた聖武天皇の許可のもと藤原宇合の軍が長屋王の屋形を

包囲して長屋王を自害に追い込みました。これがいわゆる「長屋王の変」。

前方にあったのが「ニ郭北虎口」。

本郭堀切は幅14~16m、深さ7~9mあり、法面は二ノ郭側より本郭側の方が20度ほど

急傾斜で、土橋(木橋の下)の左右で堀幅を変えて、大きくクランク状に進入する構造。

「ニ郭北虎口」案内板。

「 ニ郭北虎口

虎ロとは防御施設としての出入口のことで、小口や戸口に虎の字をあてて猛さ危険さを

意味しています。

意味しています。

ここニ郭北虎ロの特徴は、郭内の通路から続く4個の礎石による門址て、うちひとつは石塔の

切石が再利用されています。通路東脇の溝は、門をくぐり暗渠排水として本郭崛切まて伸び、

溝横から立ち上がる土塁の腰部には4 ~ 6段の自然石による乱石積みがみられます。

切石が再利用されています。通路東脇の溝は、門をくぐり暗渠排水として本郭崛切まて伸び、

溝横から立ち上がる土塁の腰部には4 ~ 6段の自然石による乱石積みがみられます。

本郭堀切は幅14 ~ 16m深さ7 ~ 9mあり、法面はニ郭側より本郭側の方が20度ほど急傾斜で、

土橋の左右で堀幅を変えて、大きくクランク状に進入する構造になっています。また、門址の

西側に続く上塁の下からは、幅約3m深さ約1.5mの堀が確認され、空堀から土塁へ改築されて

いました。堀切造成の際に掘り残した橋の基擅上には、6本の柱穴がみつかり木橋が架かって

いたことがわかりました。」

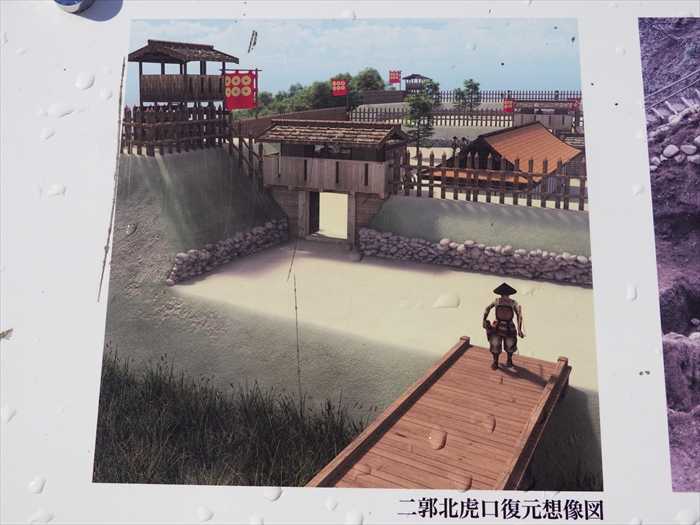

「ニ郭北虎口」案内図。

発掘の状況写真。

「 ニ郭北虎口復元想像図 」。

木橋と「 本郭堀切 (右)」

「本郭堀切(左)」。

「木橋」の先に「 本郭 」。

「 県指定史跡 名胡桃城址 」碑と「 本郭(ほんくるわ) 」案内板。

廻り込んで。

「 本郭

名胡挑城址は、大正12年に地元の有志で結成された保存会によって、よく保存管理されて

きました。昭和2年、本郭に「名胡挑城址之碑」を建立し、本郭とささ郭に松・桜などの樹木を

植え史跡公園として完成させました。この碑文を書いたのは文豪の徳富蘇峰であり、文字の

彫りも深く見事で、石材は地元の富士山でとれた安山岩、村中の人たら総出で運び建てました。

隣の副碑ば、昭和43年の明治百年記念て建立しています。

土橋の左右で堀幅を変えて、大きくクランク状に進入する構造になっています。また、門址の

西側に続く上塁の下からは、幅約3m深さ約1.5mの堀が確認され、空堀から土塁へ改築されて

いました。堀切造成の際に掘り残した橋の基擅上には、6本の柱穴がみつかり木橋が架かって

いたことがわかりました。」

「ニ郭北虎口」案内図。

発掘の状況写真。

「 ニ郭北虎口復元想像図 」。

木橋と「 本郭堀切 (右)」

「本郭堀切(左)」。

「木橋」の先に「 本郭 」。

「 県指定史跡 名胡桃城址 」碑と「 本郭(ほんくるわ) 」案内板。

廻り込んで。

「 本郭

名胡挑城址は、大正12年に地元の有志で結成された保存会によって、よく保存管理されて

きました。昭和2年、本郭に「名胡挑城址之碑」を建立し、本郭とささ郭に松・桜などの樹木を

植え史跡公園として完成させました。この碑文を書いたのは文豪の徳富蘇峰であり、文字の

彫りも深く見事で、石材は地元の富士山でとれた安山岩、村中の人たら総出で運び建てました。

隣の副碑ば、昭和43年の明治百年記念て建立しています。

本郭は長さ約51 m約30mの洋梨形ですが、両側の崖面とも大きく崩落してコンクリートで補強

されていることから、当時はもっと広かったことがわかります。郭の縁辺には土塁の基底部分が

残っていて、土塁が廻っていました。この城には天守はなく、本郭内の虎ロや建物の状況は

わかっていません。」

「本郭」案内図。

陽光に輝く紅葉を見上げて。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

されていることから、当時はもっと広かったことがわかります。郭の縁辺には土塁の基底部分が

残っていて、土塁が廻っていました。この城には天守はなく、本郭内の虎ロや建物の状況は

わかっていません。」

「本郭」案内図。

陽光に輝く紅葉を見上げて。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.