PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「岩櫃城跡」を後にして「国道145号」に出て西に向かう。

吾妻線「JR郷原駅」手前にあった道路脇の標識には「岩櫃山登山口 1km」と。

「赤岩通り登山口」があるようであった。

「JR郷原駅」の先を左折して、「県道237号線」に入り、「吾妻川」にかかる「万年橋」を

渡り、直ぐ左折して、「 岩櫃山(いわびつやま) 」の勇姿を楽しめる場所に車を停めた。

岩櫃山は、標高802メートルの岩山で、吾妻八景を代表する景勝地。

写真の南面は約200メートルの絶壁。奇岩、怪石からなる切り立った山容。

まるで、中国の南画のような絶景なのであった。

しかし、この岩場は脆く、ロッククライミングは不可能であると。

登山道は4つのルートがあり、JR群馬原町駅からアクセスする平沢地区からの「沢通り」

「尾根通り」、同郷原駅から古谷地区にアクセスする「密岩通り」と「赤岩通り」がある と。

写真の反対側・北側の中腹には武田の三堅城のひとつ、戦国・真田氏の拠点だった

「岩櫃城跡」があり、北関東を代表する山城とされているのだ。

山頂からの眺望はすばらしく、眼下に市街地、眼前に上州の山々が広がり、晴れた日には

遠く富士山を望むこともできるとのこと。

来た道を引き返して、正面に「岩櫃山」を見ながら国道145号に向かって進む。

「国道145号」を西に進むと右手にあったのが「 鳥頭神社 」。

群馬県吾妻郡東吾妻町大字宮の脇八八九番地。

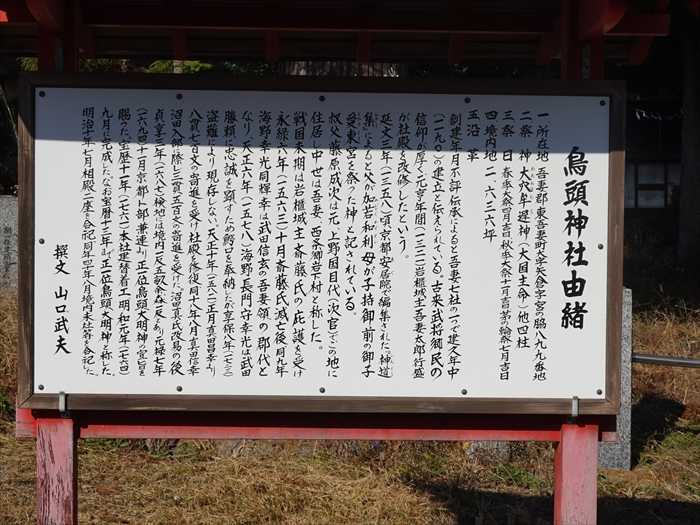

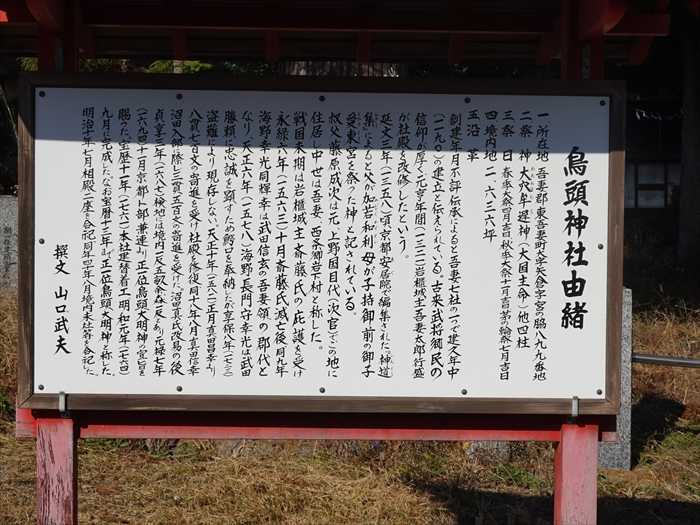

鳥頭神社 由緒

一.所在地 吾妻郡東吾妻町大字宮の脇八八九番地

二.祭神 大穴牟遅神(大国主命)他四社

三.祭日 春季大祭四月吉日、秋季大祭十一月吉日、茅の輪祭七月吉日

四.境内地 二、六三六坪

五.沿革

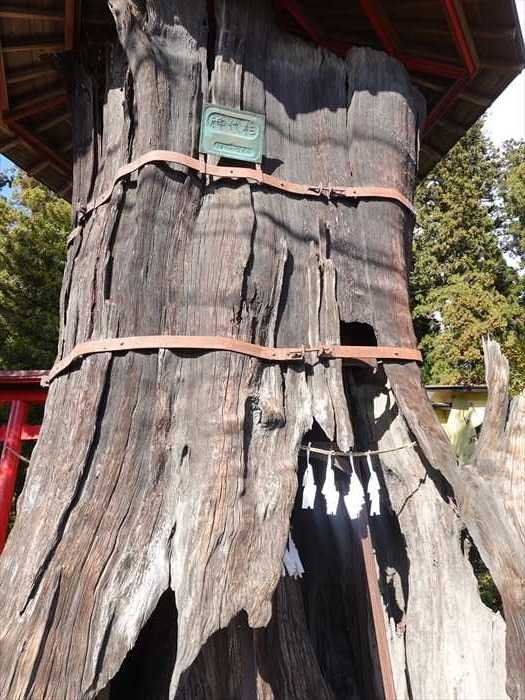

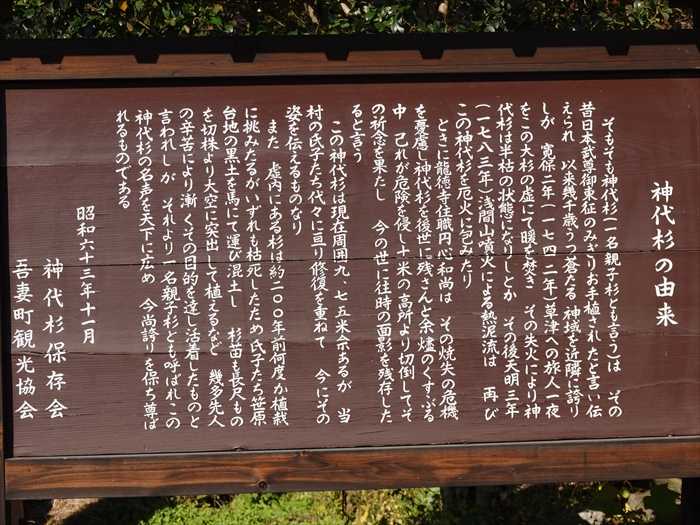

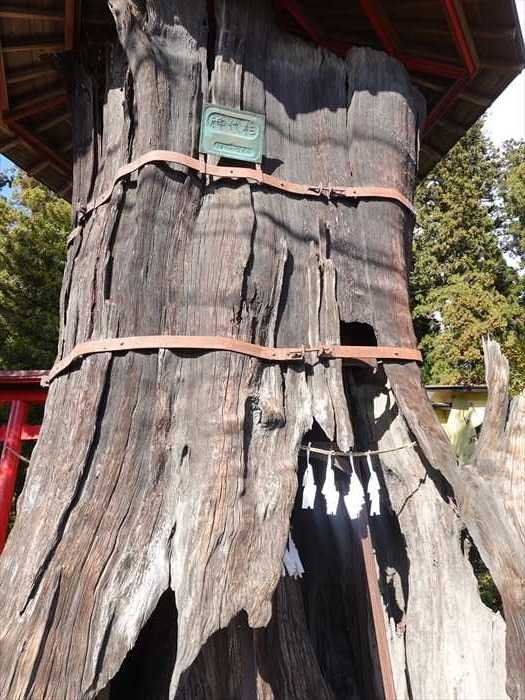

神代杉 」。

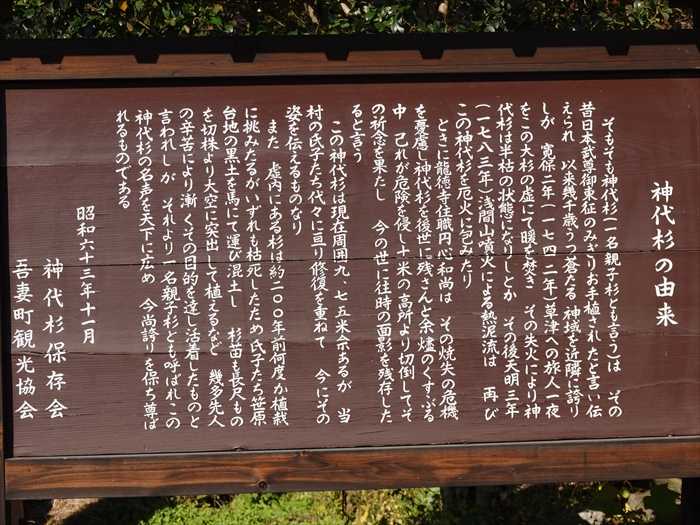

「神代杉の由来

そもそも神代杉(一名・親子杉とも言う)は、その昔日本武尊御東征のみぎりお手植されたと

言い伝えられ、以来幾千歳うつ蒼たる神域を近隣に誇りしが、寛保2年(1742年)草津への

旅人一夜をこの大杉の虚にて暖を焚き その失火により神代杉は半枯の状態になりしとか、

その後天明3年(1783年)浅間噴火による熱泥流は、再びこの神代杉を厄火に包みたり。

ときに龍徳寺住職円心和尚は、その焼失の危機を憂慮し神代杉を後世に残さんと余燼のくすぶる

中、己れが危険を侵し十米の高所より切倒してその祈念を果たし、今の世に往時の面影を残存

したると言う。

この神代杉は現在周囲九.七五米余あるが、当村の氏子たち代々に亘り修復を重ねて、今に

その姿を伝えるものなり。

また、虚内にある杉は約200年前何度か植栽に挑みたるがいずれも枯死したため氏子たち

笹原台地の黒土を馬にて運び混土し、杉苗も長尺ものを切株より大空に突出して植えるなど、

幾多先人の辛苦により漸くどの目的を達し活着したものと言われしが、それより一名親子杉とも

呼ばれこの神代杉の名声を天下に広め、今尚誇りを保ち尊ばれるものである。

樹齢約400年の老木で中は空洞・・・・??で。

いや、その中にはさらに樹齢約200年の杉の木が大きく空へ向かって伸びていた。

よって「一名・親子杉」とも言うのだと。

廻り込んで。

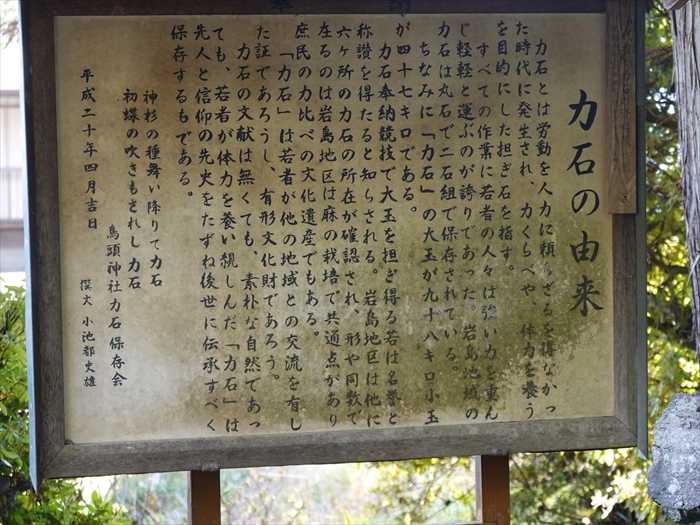

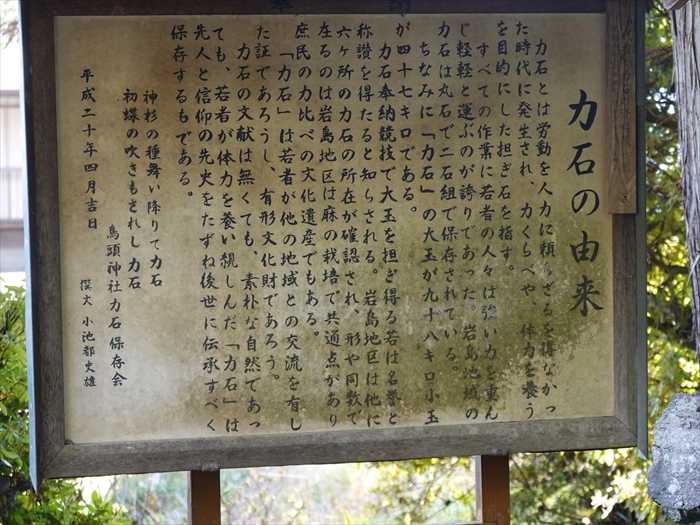

そして左側には「力石」があった。

「力石の由来

力石とは労動を人力に頼らざるを得なかった時代に発生され、力くらべや、体力を養うを

目的にした担ぎ石を指す。

すべての作業に若者の人々は強い力を重んじ軽軽と運ぶのが誇りであった。

岩島地域の力石は丸石で二石組で保存されている。

ちなみに「力石」の大玉が98キロ小玉が47キロである。

力石奉納競技で大玉を担ぎ得る若は名誉と称賛を得たると知らされる。

岩島地区は他に6ヶ所の力石の所在が確認され、形や同数で在るのは岩島地区は麻の栽培で

共通点があり庶民の力比べの文化遺産でもある。

「力石」は若者が他の地域との交流を有した証であろうし、有形文化財であろう。

力石の文献は無くても、素朴な自然であっても、若者が体力を養い親しんだ「力石」は先人と

信仰の先史をたずね後世に伝承すべく保存するものである。

神杉の種舞い降りて力石

初蝶の吹きもされし力石

鳥頭神社力石保存回

平成二十年四月吉日

撰文 小池都史雄」

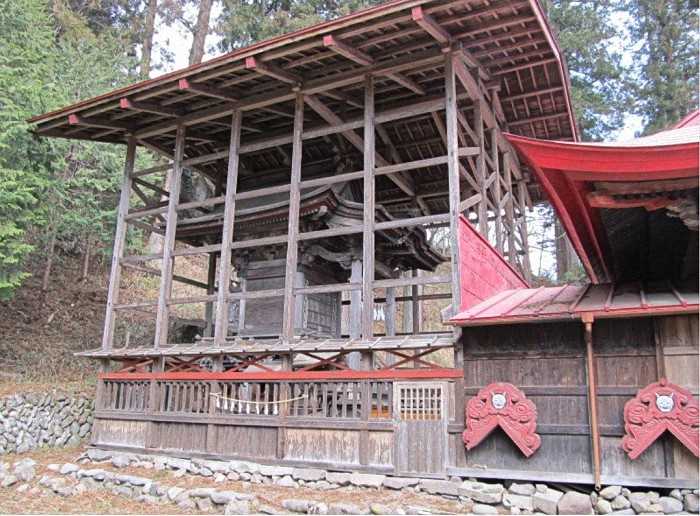

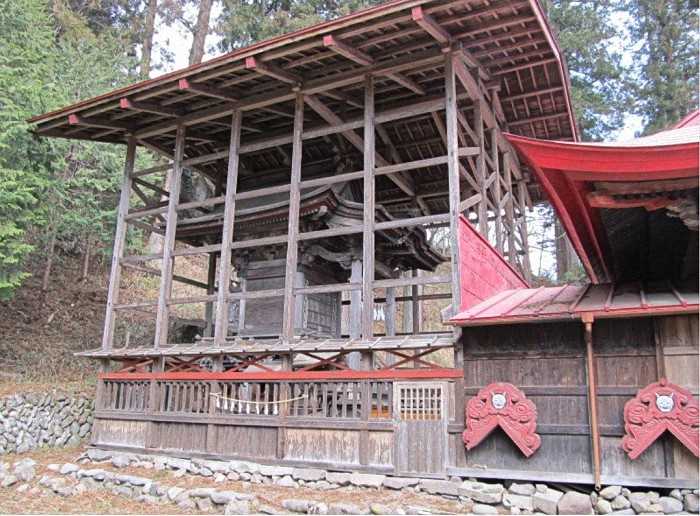

正面に 「鳥頭神社」の「拝殿」 。

向拝下の鳳凰、目貫の龍、木鼻の狛犬と象、手挟の牡丹などの彫刻が見事。

奥の「本殿」は鞘堂になっていた。

ズームして。

「神楽殿」。

ここにも御神木の杉が。

「 矢倉鳥頭神社社務所 」。

「鳥居の礎石

亨保七年(一七七二)につくられたもので鳥居の改修〇〇にあたり掘り出されここに写し

保存する」と。

しかし「鳥居の礎石」の写真は撮り漏らしました。

この石碑には「??塚碑」と。

日清あるいは日露戦争の慰霊碑か?

「国道145号」を更に進むと前方に真っ白な斜張橋「 第二吾妻川橋梁 」が現れた。

八ッ場ダム建設に伴い新設されたJR東日本吾妻線。

そのなかでつくられたのが第二吾妻川橋梁。

吾妻渓谷の程近くにかかるこの鉄道は住民の団結を現すデザインで 4本の独立支柱は

世界的にも稀なデザインとのこと。

第二吾妻川橋梁は,JR吾妻線の付替え工事として計画された3径間連続PRC斜版中路箱桁橋と

単純PRC中路箱桁橋からなり,半径600mの曲線を描いて一級河川吾妻川を渡河する橋梁である。

中央スパン167mは、斜版橋では国内最長となる。

曲線の橋であることが解る写真をネットから。

「 道の駅 あがつま峡 」に立ち寄って見た。

「道の駅 あがつま峡」。

「あがつまふれあい公園 天狗の湯」。

源泉掛け流しの泉質の良さが魅力で、体の芯から温まる温泉であると。

昼食に「蕎麦」を食べようと。

しかしあったのは「うどん」のみでこの場所は諦めた。

「八ツ場バイパス」の下を潜る。

そしてこの先で「八ツ場バイパス」に合流。

前方に「雁ヶ沢トンネル」。。

同トンネルと「鍛冶屋沢スノーシェッド」「茂四郎トンネル」を合わせて2642mを表示されていた。

そして目的地の「八ッ場ダム」に到着。

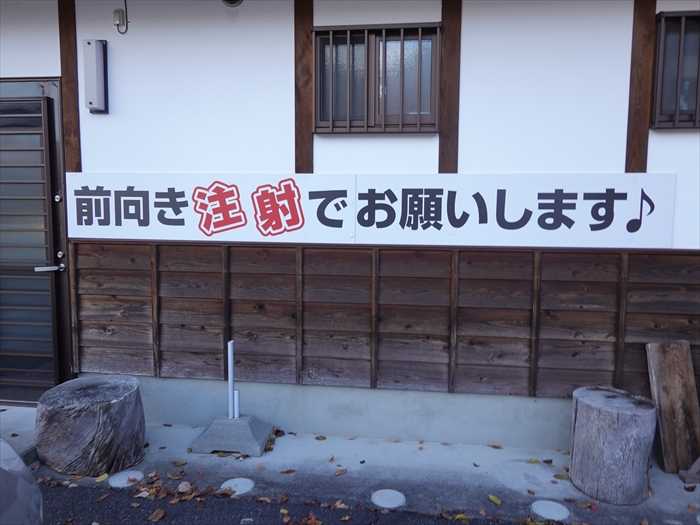

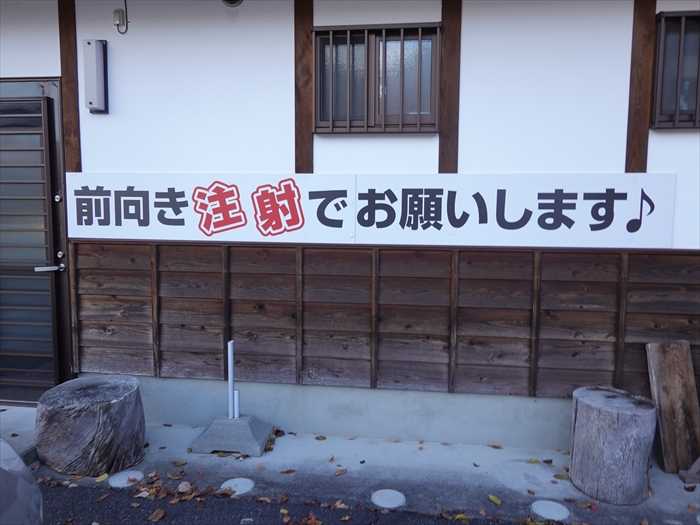

「そば処やんば」で「蕎麦」を食べることにする。

「前向き 注射 でお願いします♪」と意味深長!!

最近は、やや説得力が薄らいで来たが。

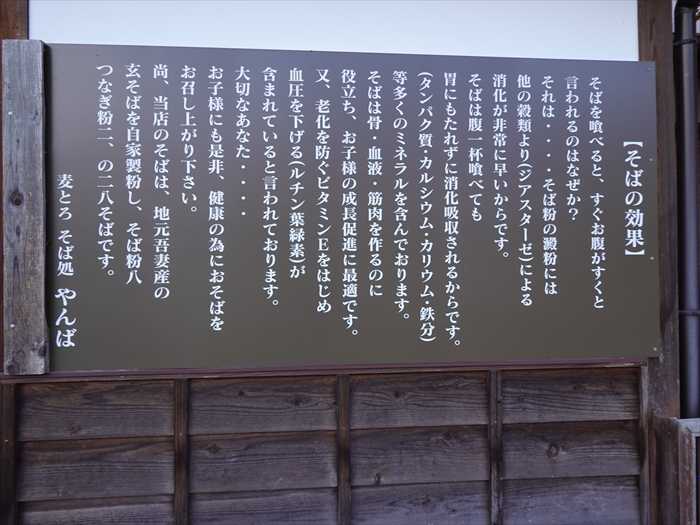

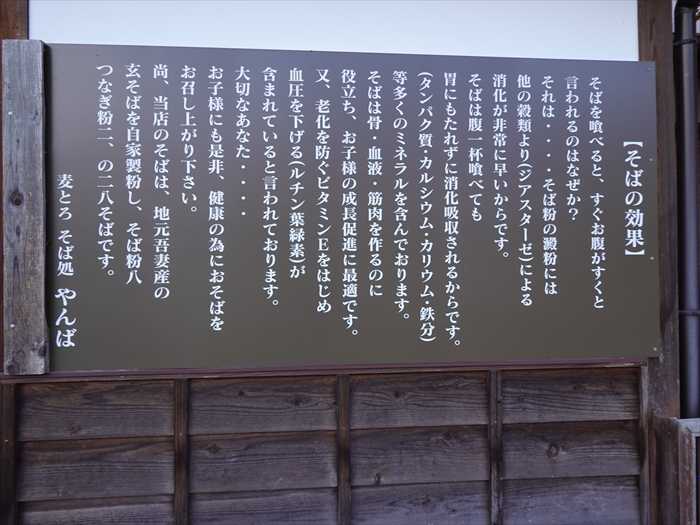

【 そばの効果 】

「山菜天ぷら蕎麦」を楽しむ。

そして、「やんば見放台」を訪ねることに。

ジグザグの遊歩道を上って行った。

「やんば見放台」に到着。

「 八ッ場あがつま湖 」と「 八ッ場大橋 」を見る。

こちらは旅友の写真で、昔の「八ッ場大橋」下の水没した場所の光景。

「ここから見える景色」案内ボード。

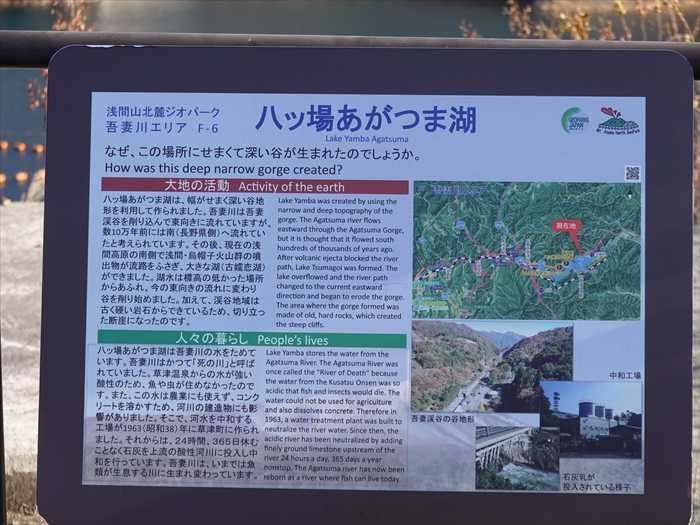

「八ツ場あがつま湖」案内ボード。

「 八ッ場あがつま湖 」

なぜ、この場所にせまく深い谷が生まれたのでしょうか。

大地の活動

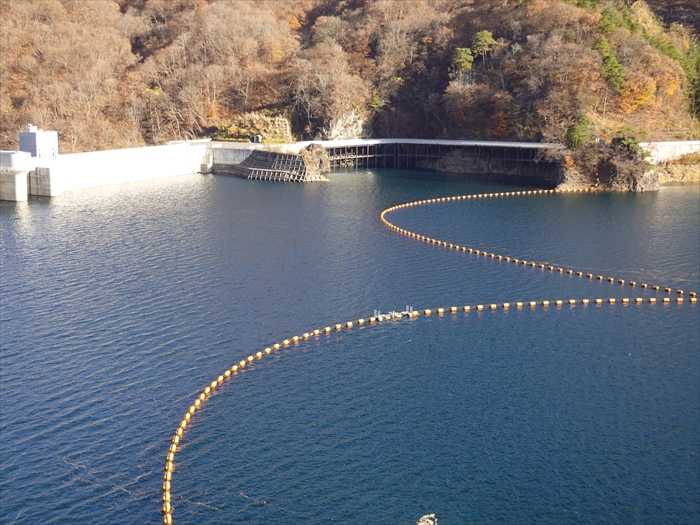

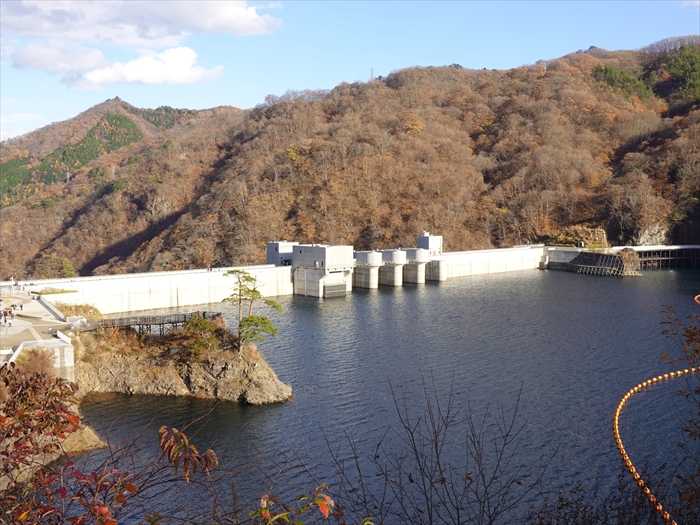

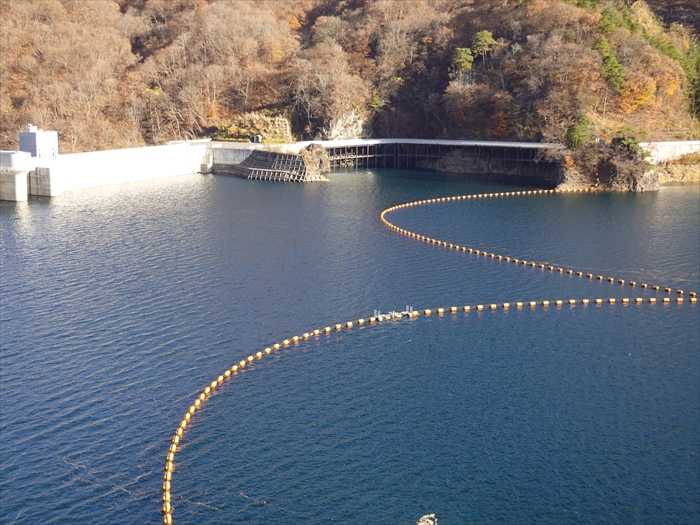

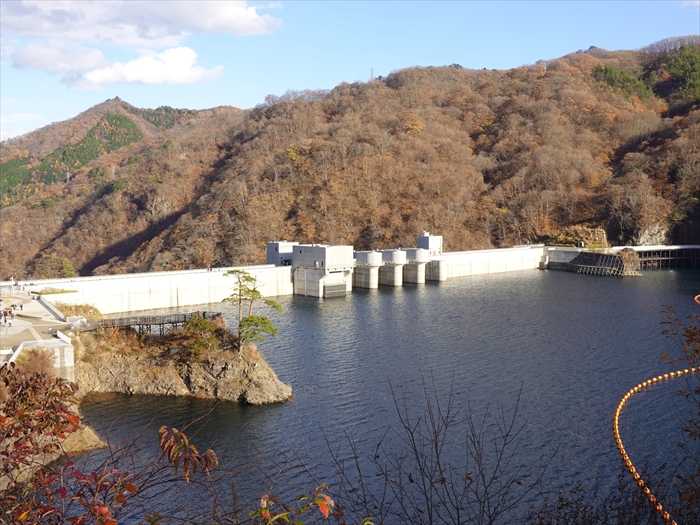

「 八ッ場ダム 」。

中央に非常用洪水吐設備。

「八ッ場ダム」のこれまで道のりは平坦なものではなかった。建設予定地に

吾妻峡(あがつまきょう)という景勝地や川原湯(かわらゆ)という著名温泉街を含むことから、

地元住民の強い反対運動が起こった。1952年(昭和27年)の計画発表から半世紀以上たち、

やっとダム本体の工事が始まろうかという2009年には、政権交代した民主党によって

八ッ場ダム建設中止が発表されて大きな騒動となった。その2年後に中止が撤回されて工事が

再開し、ようやく2020年3月31日ついに完成し、4月1日から本格運用が開始されたのだ。

「八ッ場ダムの設備」。

ほぼ満水であろうか。

展望デッキ。

「八ッ場ダム管理支所」。

奥側を見る。

光る「八ッ場あがつま湖」。

「八ッ場ダム周辺トイレマップ」。

駐車場を見下ろす。

「八ッ場ダム」、「八ッ場ダムあがつま湖」も見納め。

下流側からの「八ッ場ダム」の写真をネットから。

左上の「八ッ場ダムあがつま湖」岸の住宅地は、ダムに沈んだ方々の住宅の移転先住宅で

川原湯温泉街とのこと。

「八ツ場もみじ橋」と。

「やんば見放台」から下りて駐車場に向かう。

歌碑「 ダムとなる 村に知人の 家は無く 行き交ふダンプ 枯草ゆらす 義夫 」

当時の村人の想いが溢れ出ているの歌なのであった。

赤い帽子と涎掛けの「地蔵尊」と道祖神碑。

「地蔵尊」に近づいて。

石仏の姿も。

沈んだ村からこの場所に移されたものであろうか?

そして車に戻りこの日の帰路についたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

吾妻線「JR郷原駅」手前にあった道路脇の標識には「岩櫃山登山口 1km」と。

「赤岩通り登山口」があるようであった。

「JR郷原駅」の先を左折して、「県道237号線」に入り、「吾妻川」にかかる「万年橋」を

渡り、直ぐ左折して、「 岩櫃山(いわびつやま) 」の勇姿を楽しめる場所に車を停めた。

岩櫃山は、標高802メートルの岩山で、吾妻八景を代表する景勝地。

写真の南面は約200メートルの絶壁。奇岩、怪石からなる切り立った山容。

まるで、中国の南画のような絶景なのであった。

しかし、この岩場は脆く、ロッククライミングは不可能であると。

登山道は4つのルートがあり、JR群馬原町駅からアクセスする平沢地区からの「沢通り」

「尾根通り」、同郷原駅から古谷地区にアクセスする「密岩通り」と「赤岩通り」がある と。

写真の反対側・北側の中腹には武田の三堅城のひとつ、戦国・真田氏の拠点だった

「岩櫃城跡」があり、北関東を代表する山城とされているのだ。

山頂からの眺望はすばらしく、眼下に市街地、眼前に上州の山々が広がり、晴れた日には

遠く富士山を望むこともできるとのこと。

来た道を引き返して、正面に「岩櫃山」を見ながら国道145号に向かって進む。

「国道145号」を西に進むと右手にあったのが「 鳥頭神社 」。

群馬県吾妻郡東吾妻町大字宮の脇八八九番地。

鳥頭神社 由緒

一.所在地 吾妻郡東吾妻町大字宮の脇八八九番地

二.祭神 大穴牟遅神(大国主命)他四社

三.祭日 春季大祭四月吉日、秋季大祭十一月吉日、茅の輪祭七月吉日

四.境内地 二、六三六坪

五.沿革

創建年月不評伝承によると吾妻七社の一つで建久年中(ー一九〇)の建立と伝えられている。

古来武将郷民の信仰が厚く元享年間(ー三二ー)岩櫃城主吾妻太郎行盛が社殿を改修したという。

古来武将郷民の信仰が厚く元享年間(ー三二ー)岩櫃城主吾妻太郎行盛が社殿を改修したという。

延文三年(一三五八)頃京都安居院で編集された『神道集』によると父が加若和利

(かじゃくかずとし)母が子持御前の御子愛東宮を祭った神と記されている。

(かじゃくかずとし)母が子持御前の御子愛東宮を祭った神と記されている。

叔父藤原成次は元、上野国目代(次官)で、この地に住居し中世は吾妻、西条郷岩下村と称した。

戦国末期は岩櫃城主斉藤氏の庇護を受け永禄六年(ー五六三)十月斉藤氏滅亡後、同九年

海野幸光同輝幸は武田信玄の吾妻領の郡代となり、天正六年( 一五七八)海野長門守幸光は

武田勝頼に忠誠を顕すため鰐口を奉納したが享保八年(一七二三)盗難により現存しなしい。

天正十年(ー五八二)正月真田昌幸より八貫七百文の寄進を受け社殿を修復、同十八年八月

真田信幸沼田入部に際し三貫五百文の寄進を受けた。沼田真氏改易の後貞享三年(一六八七)

検地には境内一反五畝余、森ー反とあり元禄七年(一六九四)十一月京都ト部兼連より正一位

鳥頭大明神の宣旨を賜った。宝歴十一年(一七六一)本社建替着工、明和元年(一七六四)九月に

完成した。なお、宝暦十三年まで正一位鳥頭大明神と称した。

海野幸光同輝幸は武田信玄の吾妻領の郡代となり、天正六年( 一五七八)海野長門守幸光は

武田勝頼に忠誠を顕すため鰐口を奉納したが享保八年(一七二三)盗難により現存しなしい。

天正十年(ー五八二)正月真田昌幸より八貫七百文の寄進を受け社殿を修復、同十八年八月

真田信幸沼田入部に際し三貫五百文の寄進を受けた。沼田真氏改易の後貞享三年(一六八七)

検地には境内一反五畝余、森ー反とあり元禄七年(一六九四)十一月京都ト部兼連より正一位

鳥頭大明神の宣旨を賜った。宝歴十一年(一七六一)本社建替着工、明和元年(一七六四)九月に

完成した。なお、宝暦十三年まで正一位鳥頭大明神と称した。

明治十年七月相殿二座を合祀、同年四十年八月境内末社等を合祀した。

撰文 山口武夫」

撰文 山口武夫」

神代杉 」。

「神代杉の由来

そもそも神代杉(一名・親子杉とも言う)は、その昔日本武尊御東征のみぎりお手植されたと

言い伝えられ、以来幾千歳うつ蒼たる神域を近隣に誇りしが、寛保2年(1742年)草津への

旅人一夜をこの大杉の虚にて暖を焚き その失火により神代杉は半枯の状態になりしとか、

その後天明3年(1783年)浅間噴火による熱泥流は、再びこの神代杉を厄火に包みたり。

ときに龍徳寺住職円心和尚は、その焼失の危機を憂慮し神代杉を後世に残さんと余燼のくすぶる

中、己れが危険を侵し十米の高所より切倒してその祈念を果たし、今の世に往時の面影を残存

したると言う。

この神代杉は現在周囲九.七五米余あるが、当村の氏子たち代々に亘り修復を重ねて、今に

その姿を伝えるものなり。

また、虚内にある杉は約200年前何度か植栽に挑みたるがいずれも枯死したため氏子たち

笹原台地の黒土を馬にて運び混土し、杉苗も長尺ものを切株より大空に突出して植えるなど、

幾多先人の辛苦により漸くどの目的を達し活着したものと言われしが、それより一名親子杉とも

呼ばれこの神代杉の名声を天下に広め、今尚誇りを保ち尊ばれるものである。

昭和六十三年十一月

神代杉保存会

吾妻町観光協会」

吾妻町観光協会」

樹齢約400年の老木で中は空洞・・・・??で。

いや、その中にはさらに樹齢約200年の杉の木が大きく空へ向かって伸びていた。

よって「一名・親子杉」とも言うのだと。

廻り込んで。

そして左側には「力石」があった。

「力石の由来

力石とは労動を人力に頼らざるを得なかった時代に発生され、力くらべや、体力を養うを

目的にした担ぎ石を指す。

すべての作業に若者の人々は強い力を重んじ軽軽と運ぶのが誇りであった。

岩島地域の力石は丸石で二石組で保存されている。

ちなみに「力石」の大玉が98キロ小玉が47キロである。

力石奉納競技で大玉を担ぎ得る若は名誉と称賛を得たると知らされる。

岩島地区は他に6ヶ所の力石の所在が確認され、形や同数で在るのは岩島地区は麻の栽培で

共通点があり庶民の力比べの文化遺産でもある。

「力石」は若者が他の地域との交流を有した証であろうし、有形文化財であろう。

力石の文献は無くても、素朴な自然であっても、若者が体力を養い親しんだ「力石」は先人と

信仰の先史をたずね後世に伝承すべく保存するものである。

神杉の種舞い降りて力石

初蝶の吹きもされし力石

鳥頭神社力石保存回

平成二十年四月吉日

撰文 小池都史雄」

正面に 「鳥頭神社」の「拝殿」 。

創建年代は不詳。一説に、鎌倉時代初期の建久年間(1190年-1199年)の建立とも。

古来、武将、郷民の信仰が厚く、鎌倉時代末期の元享年間(1321年)、岩櫃城主の吾妻太郎

行盛が社殿を改修した。

古来、武将、郷民の信仰が厚く、鎌倉時代末期の元享年間(1321年)、岩櫃城主の吾妻太郎

行盛が社殿を改修した。

南北朝時代の延文3年(1351年)に編集された『神道集』の「児持山大明神の事」に登場する

突東宮に比定される。児持山七社、あるいは吾妻七社明神の一つ。

突東宮に比定される。児持山七社、あるいは吾妻七社明神の一つ。

戦国時代末期には岩櫃城主斉藤氏の庇護を受け、永禄6年(1578年)10月の斉藤氏滅亡後、

永禄9年(1581年)には海野幸光と輝幸は武田信玄の吾妻領の郡代となった。

永禄9年(1581年)には海野幸光と輝幸は武田信玄の吾妻領の郡代となった。

安土桃山時代の天正6年(1578年)、海野長門守幸光は武田勝頼に忠誠を顕すため、鰐口を

奉納したが、その後盗難に遭い、現存しない。

奉納したが、その後盗難に遭い、現存しない。

天正10年(1582年)、真田昌幸より8貫700文の寄進を受け、社殿を修復、天正18年(1590年)

8月には真田信幸が沼田入部に際し、3貫500文を寄進した。

8月には真田信幸が沼田入部に際し、3貫500文を寄進した。

江戸時代になり、沼田真氏改易の後、貞享4年(1683年)、検地では境内1反5畝あまり、

森1反とある。

森1反とある。

元禄7年(1694年)11月、京都卜部兼連より正一位鳥頭大明神の宣旨を賜った。

宝暦11年(1761年)、本社の建替が着工し、明和元年(1764年)9月完成した。

宝暦11年(1761年)、本社の建替が着工し、明和元年(1764年)9月完成した。

現在の拝殿は、江戸時代後期の天保年間(1831年-1845年)の改築だという。本殿とともに、

向拝下の鳳凰、目貫の龍、木鼻の狛犬と象、手挟の牡丹などの彫刻が見事。

向拝下の鳳凰、目貫の龍、木鼻の狛犬と象、手挟の牡丹などの彫刻が見事。

御祭神は、主祭神が大穴牟遅神・宇迦之御魂神。相殿に明治10年(1877年)7月に合併した

倭健命・建御名方命を祀る。

倭健命・建御名方命を祀る。

明治40年(1907年)8月、境内末社などを合祀した。合祀神として、大山津見命を祀る。

明治45年(1912年)7月19日、神饌幣帛料供進社に指定された。

明治45年(1912年)7月19日、神饌幣帛料供進社に指定された。

向拝下の鳳凰、目貫の龍、木鼻の狛犬と象、手挟の牡丹などの彫刻が見事。

奥の「本殿」は鞘堂になっていた。

ズームして。

「神楽殿」。

ここにも御神木の杉が。

「 矢倉鳥頭神社社務所 」。

「鳥居の礎石

亨保七年(一七七二)につくられたもので鳥居の改修〇〇にあたり掘り出されここに写し

保存する」と。

しかし「鳥居の礎石」の写真は撮り漏らしました。

この石碑には「??塚碑」と。

日清あるいは日露戦争の慰霊碑か?

「国道145号」を更に進むと前方に真っ白な斜張橋「 第二吾妻川橋梁 」が現れた。

八ッ場ダム建設に伴い新設されたJR東日本吾妻線。

そのなかでつくられたのが第二吾妻川橋梁。

吾妻渓谷の程近くにかかるこの鉄道は住民の団結を現すデザインで 4本の独立支柱は

世界的にも稀なデザインとのこと。

第二吾妻川橋梁は,JR吾妻線の付替え工事として計画された3径間連続PRC斜版中路箱桁橋と

単純PRC中路箱桁橋からなり,半径600mの曲線を描いて一級河川吾妻川を渡河する橋梁である。

中央スパン167mは、斜版橋では国内最長となる。

曲線の橋であることが解る写真をネットから。

「 道の駅 あがつま峡 」に立ち寄って見た。

「道の駅 あがつま峡」。

「あがつまふれあい公園 天狗の湯」。

源泉掛け流しの泉質の良さが魅力で、体の芯から温まる温泉であると。

昼食に「蕎麦」を食べようと。

しかしあったのは「うどん」のみでこの場所は諦めた。

「八ツ場バイパス」の下を潜る。

そしてこの先で「八ツ場バイパス」に合流。

前方に「雁ヶ沢トンネル」。。

同トンネルと「鍛冶屋沢スノーシェッド」「茂四郎トンネル」を合わせて2642mを表示されていた。

そして目的地の「八ッ場ダム」に到着。

「そば処やんば」で「蕎麦」を食べることにする。

「前向き 注射 でお願いします♪」と意味深長!!

最近は、やや説得力が薄らいで来たが。

【 そばの効果 】

そばを喰べると、すぐお腹がすくと言われるのはなぜか?

それは・・・そば粉の澱粉には他の穀類より(ジアスターセ)による消化が非常に早いからです。

そばは腹一杯喰べても胃にもたれずに消化吸収されるからです。

(タンパク質・カルシウム・カリウム・鉄分)等多くのミネラルを含んでおります。

そばは骨・血液・筋肉を作るのに役立ち、お子様の成長促進に最適です。

又、老化を防ぐビタミンEをはじめ血圧を下げる(ルチン葉緑素)が含まれていると言われて

おります。

おります。

大切なあなた・・・

お子様にも是非、健康の為におそばをお召し上がり下さい

尚、当店のそばは、地元吾妻産の玄そばを自家製粉し、そば粉八つなぎ粉二、の二八そばです。

麦とろ そば処 やんば

「山菜天ぷら蕎麦」を楽しむ。

そして、「やんば見放台」を訪ねることに。

ジグザグの遊歩道を上って行った。

「やんば見放台」に到着。

「 八ッ場あがつま湖 」と「 八ッ場大橋 」を見る。

こちらは旅友の写真で、昔の「八ッ場大橋」下の水没した場所の光景。

「ここから見える景色」案内ボード。

川原湯温泉街 吾妻川沿いから移設された。

八ッ場大橋 標高:586m=ダムの天端の高さ

標高:583m=満水時の水面の高さ

標高:583m=満水時の水面の高さ

不動大橋

丸 岩

令和2年3月撮影 ※ 試験湛水中の最低水位時の写真です。

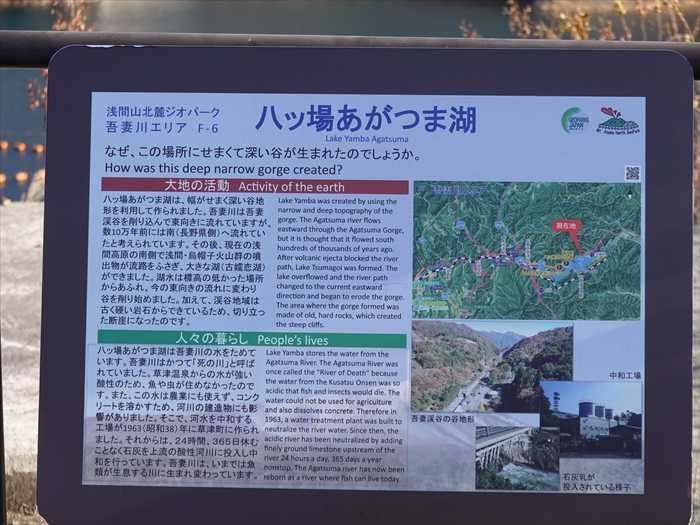

「八ツ場あがつま湖」案内ボード。

「満 水 時 :標高 583m

最低水位:標高 536.3m

令和2年3月撮影 ※ 試験湛水中の最低水位時の写真です。」

「 八ッ場あがつま湖 」

なぜ、この場所にせまく深い谷が生まれたのでしょうか。

大地の活動

八ッ場あがつま湖は、幅がせまく深い谷地形を利用して作られました。吾妻川は吾妻渓谷を

削り込んで東向きに流れていますが、数10万年前には南(長野県側)へ流れていたと考えられて

います。その後、現在の浅間高原の南側で浅間・烏帽子火山群の噴出物が流路をふさぎ、大きな

湖(古嬬恋湖)ができました。湖水は標高の低かった場所からあふれ、今の東向きの流れに変わり

削り込んで東向きに流れていますが、数10万年前には南(長野県側)へ流れていたと考えられて

います。その後、現在の浅間高原の南側で浅間・烏帽子火山群の噴出物が流路をふさぎ、大きな

湖(古嬬恋湖)ができました。湖水は標高の低かった場所からあふれ、今の東向きの流れに変わり

谷を削り始めました。加えて、渓谷地域は古く硬い岩石からできているため、切り立った断崖に

なったのです。

なったのです。

人々の暮らし

八ッ場あがつま湖は吾妻川の水をためています。吾妻川はかつて「死の川」と呼ばれていました。

草津温泉からの水が強い酸性のため、魚や虫が住めなかったのです。また、この水は農業にも

使えず、コンクリートを溶かすため、河川の建造物にも影響がありました。そこで、河水を

中和する工場が1963 (昭和38)年に草津町に作られました。それからは、24時間、365日休む

草津温泉からの水が強い酸性のため、魚や虫が住めなかったのです。また、この水は農業にも

使えず、コンクリートを溶かすため、河川の建造物にも影響がありました。そこで、河水を

中和する工場が1963 (昭和38)年に草津町に作られました。それからは、24時間、365日休む

ことなく石灰を上流の酸性河川に投入し中和を行っています。吾妻川は、いまでは魚類が生息する

川に生まれ変わっています。

川に生まれ変わっています。

石灰乳が投入されている様子。

中和工場。

「 八ッ場ダム 」。

中央に非常用洪水吐設備。

「八ッ場ダム」のこれまで道のりは平坦なものではなかった。建設予定地に

吾妻峡(あがつまきょう)という景勝地や川原湯(かわらゆ)という著名温泉街を含むことから、

地元住民の強い反対運動が起こった。1952年(昭和27年)の計画発表から半世紀以上たち、

やっとダム本体の工事が始まろうかという2009年には、政権交代した民主党によって

八ッ場ダム建設中止が発表されて大きな騒動となった。その2年後に中止が撤回されて工事が

再開し、ようやく2020年3月31日ついに完成し、4月1日から本格運用が開始されたのだ。

「八ッ場ダムの設備」。

ほぼ満水であろうか。

展望デッキ。

「八ッ場ダム管理支所」。

奥側を見る。

光る「八ッ場あがつま湖」。

「八ッ場ダム周辺トイレマップ」。

駐車場を見下ろす。

「八ッ場ダム」、「八ッ場ダムあがつま湖」も見納め。

下流側からの「八ッ場ダム」の写真をネットから。

左上の「八ッ場ダムあがつま湖」岸の住宅地は、ダムに沈んだ方々の住宅の移転先住宅で

川原湯温泉街とのこと。

「八ツ場もみじ橋」と。

「やんば見放台」から下りて駐車場に向かう。

歌碑「 ダムとなる 村に知人の 家は無く 行き交ふダンプ 枯草ゆらす 義夫 」

当時の村人の想いが溢れ出ているの歌なのであった。

赤い帽子と涎掛けの「地蔵尊」と道祖神碑。

「地蔵尊」に近づいて。

石仏の姿も。

沈んだ村からこの場所に移されたものであろうか?

そして車に戻りこの日の帰路についたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.