PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「寳德山稲荷大社」を後にして、「信越本線」の踏切を渡り、「県道72号線」への

T字路に出る。

左手の「昭和ものふく館」の壁には「七転び八起き」のダルマの姿が。

新潟県長岡市飯塚。長岡市にはダルマ製造工場が多いのであろうか?

最近出来た博物館/美術館のようであったが。

そして「国道351号」を信濃川に沿って北上する。

左手奥に見えたのが「 長岡技術科学大学 」。

ズームして。

下には名所案内が。

「長谷川邸」は重要文化財の越後最古の民家であると。

「国道351号」に架かる「 大手大橋 」を渡る。

右手に見えたのが「 長生橋 」。

1937年(昭和12年)に竣工した3代目となる現在の橋梁は、橋長850.8 m、幅員7.0 mを

有する13径間下路カンチレバー鋼ワーレントラス橋。下流側に幅員2.5 mを有する

自転車歩行者道橋を併設する。

多連・上曲弦方式のトラス橋としては日本国内で唯一現存する橋梁であるとのこと。

夏に開催される「長岡まつり」の「大花火大会」では、この長生橋と大手大橋から

夜空の下、上空の花火に仄かに照らされる長生橋のトラスは、長岡市の夏の風物詩でも

あるとのこと。

ネットから。

「信濃川」の先の「水道公園」の中にある「 水道タンク(旧中島浄水場配水塔) 」も見えた。

信濃川 大手大橋 長さ878m 」と。

正面に「JR長岡駅」の姿が。

これは、10年以上前に出張の際に撮った長岡駅新幹線ホームの写真である。

写真左の10番線?ホームには線路がないのであった。

昭和47年11月、田中角栄は、運命の選挙といわれた第33回総選挙前の演説会で、

「長岡~柏崎~直江津を北陸新幹線でつなぐ。その次に、秋田~青森を羽越新幹線でつないで

見せます。これは私の夢だ。いや、夢じゃない、本当のことだ。必ず実現しますよ!」と

ぶち上げたのであった。

これは将来的に上越新幹線の新潟より北のほう、つまり羽越新幹線まで延長する際に、長岡駅で

待避や折り返し運転ができるように作られたものであるのだ。

羽越新幹線と北陸新幹線の乗り入れは、田中角栄の夢であったと。

もし、これが実現していたら、今頃、10番線を、柏崎・直江津方面の新幹線が発着している

のであろう。

JR長岡駅近くの「大手通り」でバスを降りて散策開始。

「 シティホール プラザ アオーレ長岡 」を訪ねた。

東棟・西棟・アリーナ棟に面した広さ約2,250m2の屋根付き広場空間「 ナカドマ 」。

広場空間「ナカドマ」・「中土間」は日本建築の土間の概念を取り入れ、市民のためのボイド

(公共空間)とすることを意図しているのだと。

設計は新国立競技場などで有名な隈研吾氏であり、隈研吾氏らしい地場産のスギルーバーに

よって囲われた愛称「ナカドマ」という大空間が特徴的な施設である。

中央には既に巨大なクリスマスツリーが置かれていた。

アオーレ長岡の最大の特徴である、トラス構造の約9,000㎡もある鉄骨屋根は、3棟をつなぎつつ、

光がこもれる半屋外空間となっているのであった。

壁には絵画も展示されていた。

水墨画のごとくに。

「 柳映 横山 操 」と。

新潟県西蒲原郡吉田町(現・燕市)出身と。

「 モナコ風景 」。

モナコはフランスの地中海沿岸にある独立都市国家。

北、東、西はフランスと、南は地中海と国境を接している。

面積は2.1 km2で、バチカン市国に次いで世界で2番目に小さい主権国家であるが、

1平方キロメートルあたりの人口が19,009人であることから、世界で最も人口密度の高い

主権国家となっている。

因みに江の島の面積は江の島の5倍ほどの小さい主権国家。

世界1位のバチカン市国は0.44km2とほぼ江の島の面積と同じ。

モナコ、バチカン市国は、私がヨーロッパで訪ねていない数少ない国なのであるが。

「モナコ風景 新保 兵次郎」と。

明治41年3月13日にここ新潟県長岡市に生まれたと。

「 300インチの大型ビジョン 」。

普段は長岡市の広報映像や市内観光地の紹介映像などが放映されている他、スポーツイベントの

パブリックビューイングなど、イベントと連動した利用も可能となっているのだと。

この日は、ここアオーレ長岡をホームアリーナとして、1部参入を果たしている

新潟アルビレックスBBの試合が行われるようであった。

「NIIHATA ALBIREX BB」ポスター。

「群馬クレインサンダーズ」との試合であったが、81-93で敗れたと ネットから。

そして横にあった「長岡城 二の丸跡」を訪ねた。

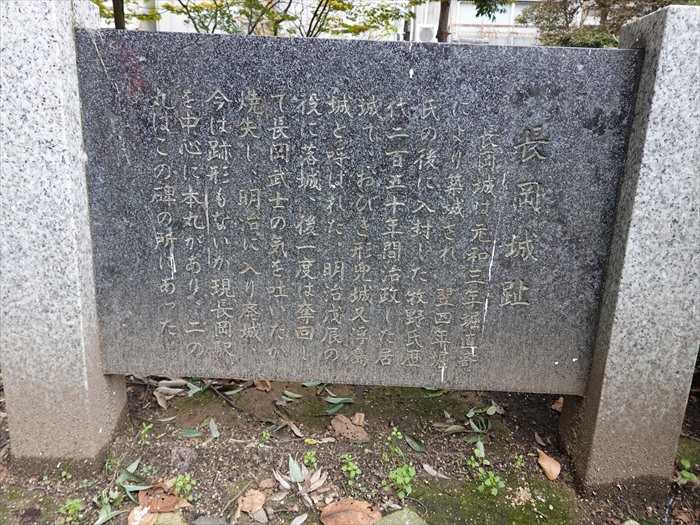

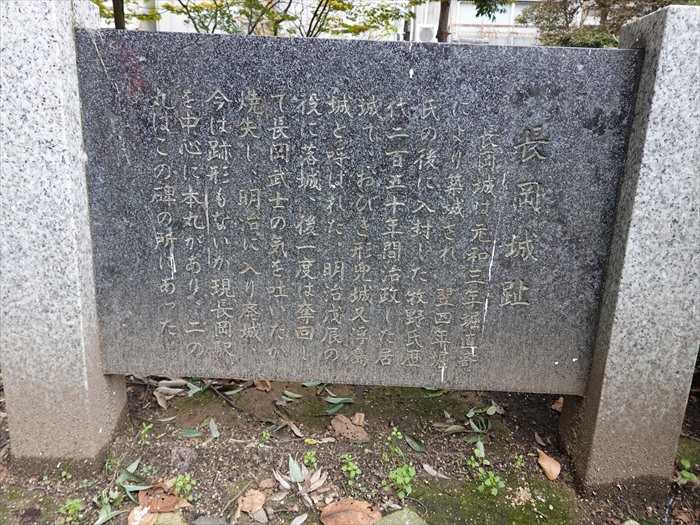

「長岡城阯

長岡城は元和三年堀直寄により築城され、翌四年堀氏の後に入封した牧野氏歴代二百五十年間

治政した居城で、おひき形兜城又浮島城と呼ばれた。

明治戊辰の役に落城、後一度は奪回して長岡武士の気を吐いたが焼失し、明治に入り廃城。

今は跡形もないが現長岡駅を中心に本丸があり、二の丸はこの碑のところにあった。」

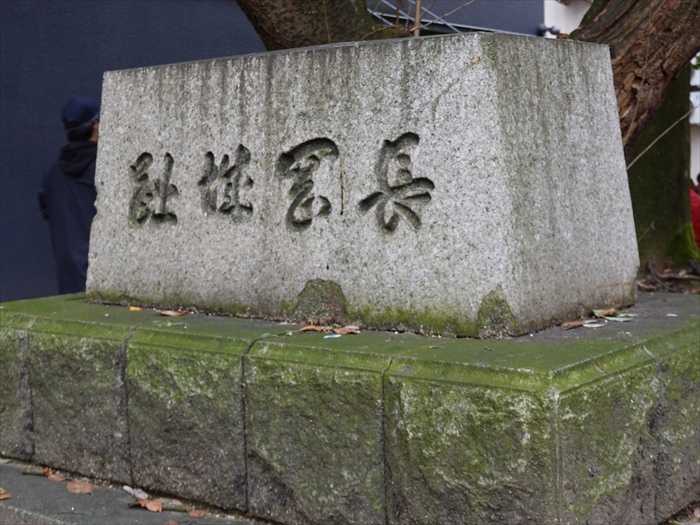

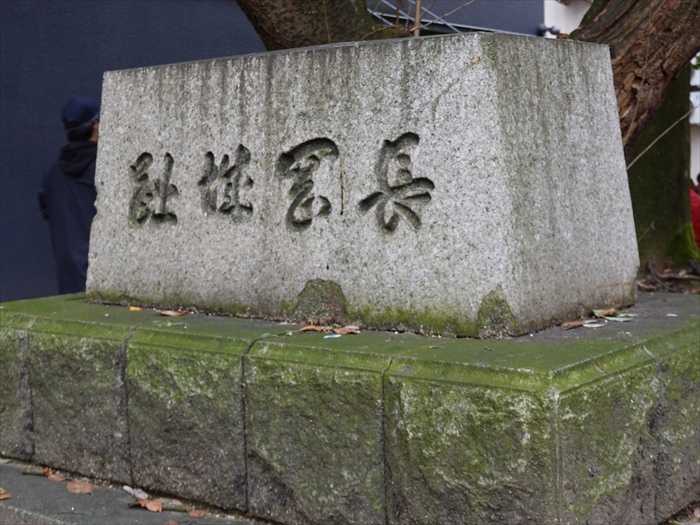

「長岡城趾」碑。

「 戊辰史跡 案内標柱 長岡城二の丸跡 」碑。

「長岡は、越後長岡藩牧野氏七万四千余石の城下町でした。

「 山田又七 宝田石油株式会社の創業者、令終会設立者

安政ニ年(一八五五)生

大正六年(一九一七)沒

三島郡荒巻村(旧和島村大字荒巻、現長岡市荒巻)の旧家山田彦左衛門の七男として生まれた。

隣にあった「 城内稲荷神社 」。

賽銭入れの「 蝦蟇(ガマガエル)像 」。

お賽銭はガマの口へ と。

「城内稲荷神社」の石造りの「 社殿 」。

「 手水鉢 」。

「 手水鉢

明治二十四年(一八九一)頃から石油株式の取引が盛んになり、株式仲買人の中には女性もいて

女株券師と呼ばれました。最盛期には男性二十人、女性百余人がいて女株券師は二人また

三人組で仕事をし、なかでも堀田タミと渡辺キイの組がよく知られています。

この手水鉢は明治末期にこれら株式周旋人が奉納したもので、鉢の側面に刻まれた名前から

女性券師の存在が証明され貴重です。

賽銭入れ

このがま蛙は鋳鉄製で表面には防錆の漆が焼付けてあります。作者は西神田にあった

根岸鋳造所の職長鰐淵長次郎で大正末期の製作と考えられ、第二次大戦時の供出をまぬがれて

今に伝わる貴重な工芸鋳物で、愛敬ある顔とどっしりと安定感のある姿態の表現は見事で

あります。」と。

建物の壁には年表の如き文字が書かれた「木簡」の如き物が並んでいた。

近づいて。

「一六〇五(慶長十)年 長岡城がはじまる

築城は、戦国武将、堀直竒の町づくりの創造の中心にあった。」

「六一七(元和三)年 築城工事が再開する。

一匹の白狐が工事を再開させ城と町の守り神となった。」

「一九〇二(明治三十五)年 宝田石油会社の設立

山田又七らの東山油田開発は、〇〇の発達に寄与した」

「シティホール プラザ アオーレ長岡」を振り返って。

開館10周年を迎えたアオーレ長岡。

そして昼食会場へ。

「 越後長岡 小嶋屋本店 」。

「 野菜天 へぎ蕎麦 」を楽しむ。

「へぎ」、実は「剥ぐ=はぐ=へぐ」のなまりで、木を剥いだ板を折敷にしたもののことであり、

ざるそばやせいろ同様、「へぎ」という器に盛られたそばのことを言うのだ と。

メニュー。

カメラで近づいて。

そして「へぎ蕎麦」とは新潟県発祥の蕎麦。 普通の蕎麦との大きな違いは、つなぎに布海苔が

使われている点。 布海苔とは刺身のツマなどにも使われる海藻の一種で、粘着力があり、

食べ物としてだけでなく、さまざまな用途で使われているとのこと。

新潟は古くから織物の産地として知られる地域。その織物を折る際、機織り機に横糸をピンと

張るために使われていたのが、布海苔なのだ。大量に入手した布海苔の使い道を模索する中で

生まれたのが、へぎ蕎麦だったといわれている と。

久しぶりの「へぎ蕎麦」を楽しんだのであった。

そして再び「大手大橋」を渡る。

右手に長岡大橋が見えた。

「長生橋」を再び見る。

「越後駒ヶ岳」であっただろうか?

そして「国道351号」を「 ながおか花火館 」に向かって進んだのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

T字路に出る。

左手の「昭和ものふく館」の壁には「七転び八起き」のダルマの姿が。

新潟県長岡市飯塚。長岡市にはダルマ製造工場が多いのであろうか?

最近出来た博物館/美術館のようであったが。

そして「国道351号」を信濃川に沿って北上する。

左手奥に見えたのが「 長岡技術科学大学 」。

ズームして。

1976年10月1日、実践的な技術の開発を主眼とした教育研究を行う大学院に重点を置いた

工学系の大学として、新たな構想の下に開学した。

日本に2校ある「技術科学大学」のうちの1つで、豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市)と同時に

設立された。高等専門学校(高専)からの三年次編入生が8割以上を占めるという特色を持つ大学。

工学系の大学として、新たな構想の下に開学した。

日本に2校ある「技術科学大学」のうちの1つで、豊橋技術科学大学(愛知県豊橋市)と同時に

設立された。高等専門学校(高専)からの三年次編入生が8割以上を占めるという特色を持つ大学。

下には名所案内が。

「長谷川邸」は重要文化財の越後最古の民家であると。

「武士の出身といわれる長谷川家が、この塚野山に居を構えたのは近世初期以降。

以来山村地主としての地位を固め、代々庄屋を勤めてきました。幕末から明治にかけては

近郊4カ村の耕地や山林の7割を独占し、180町歩余の田から4,000俵もの小作料をあげた

豪農です。」とネットから。

以来山村地主としての地位を固め、代々庄屋を勤めてきました。幕末から明治にかけては

近郊4カ村の耕地や山林の7割を独占し、180町歩余の田から4,000俵もの小作料をあげた

豪農です。」とネットから。

「国道351号」に架かる「 大手大橋 」を渡る。

右手に見えたのが「 長生橋 」。

1937年(昭和12年)に竣工した3代目となる現在の橋梁は、橋長850.8 m、幅員7.0 mを

有する13径間下路カンチレバー鋼ワーレントラス橋。下流側に幅員2.5 mを有する

自転車歩行者道橋を併設する。

多連・上曲弦方式のトラス橋としては日本国内で唯一現存する橋梁であるとのこと。

夏に開催される「長岡まつり」の「大花火大会」では、この長生橋と大手大橋から

夜空の下、上空の花火に仄かに照らされる長生橋のトラスは、長岡市の夏の風物詩でも

あるとのこと。

ネットから。

「信濃川」の先の「水道公園」の中にある「 水道タンク(旧中島浄水場配水塔) 」も見えた。

信濃川 大手大橋 長さ878m 」と。

正面に「JR長岡駅」の姿が。

これは、10年以上前に出張の際に撮った長岡駅新幹線ホームの写真である。

写真左の10番線?ホームには線路がないのであった。

昭和47年11月、田中角栄は、運命の選挙といわれた第33回総選挙前の演説会で、

「長岡~柏崎~直江津を北陸新幹線でつなぐ。その次に、秋田~青森を羽越新幹線でつないで

見せます。これは私の夢だ。いや、夢じゃない、本当のことだ。必ず実現しますよ!」と

ぶち上げたのであった。

これは将来的に上越新幹線の新潟より北のほう、つまり羽越新幹線まで延長する際に、長岡駅で

待避や折り返し運転ができるように作られたものであるのだ。

羽越新幹線と北陸新幹線の乗り入れは、田中角栄の夢であったと。

もし、これが実現していたら、今頃、10番線を、柏崎・直江津方面の新幹線が発着している

のであろう。

JR長岡駅近くの「大手通り」でバスを降りて散策開始。

「 シティホール プラザ アオーレ長岡 」を訪ねた。

施設は長岡市役所本庁舎と、アリーナ、市民交流ホールなどを擁する交流施設、屋根付き広場

「ナカドマ」の3つから成る。建設に要した総事業費は約120億円であった。

「ナカドマ」の3つから成る。建設に要した総事業費は約120億円であった。

愛称「アオーレ長岡」は一般公募によって決定し、そのまま正式名称にも採用された。

「アオーレ」は長岡弁で「会いましょう」を意味する「会おうれ」をもじったものである と。

「アオーレ」は長岡弁で「会いましょう」を意味する「会おうれ」をもじったものである と。

東棟・西棟・アリーナ棟に面した広さ約2,250m2の屋根付き広場空間「 ナカドマ 」。

広場空間「ナカドマ」・「中土間」は日本建築の土間の概念を取り入れ、市民のためのボイド

(公共空間)とすることを意図しているのだと。

設計は新国立競技場などで有名な隈研吾氏であり、隈研吾氏らしい地場産のスギルーバーに

よって囲われた愛称「ナカドマ」という大空間が特徴的な施設である。

中央には既に巨大なクリスマスツリーが置かれていた。

アオーレ長岡の最大の特徴である、トラス構造の約9,000㎡もある鉄骨屋根は、3棟をつなぎつつ、

光がこもれる半屋外空間となっているのであった。

壁には絵画も展示されていた。

水墨画のごとくに。

「 柳映 横山 操 」と。

新潟県西蒲原郡吉田町(現・燕市)出身と。

「 モナコ風景 」。

モナコはフランスの地中海沿岸にある独立都市国家。

北、東、西はフランスと、南は地中海と国境を接している。

面積は2.1 km2で、バチカン市国に次いで世界で2番目に小さい主権国家であるが、

1平方キロメートルあたりの人口が19,009人であることから、世界で最も人口密度の高い

主権国家となっている。

因みに江の島の面積は江の島の5倍ほどの小さい主権国家。

世界1位のバチカン市国は0.44km2とほぼ江の島の面積と同じ。

モナコ、バチカン市国は、私がヨーロッパで訪ねていない数少ない国なのであるが。

「モナコ風景 新保 兵次郎」と。

明治41年3月13日にここ新潟県長岡市に生まれたと。

「 300インチの大型ビジョン 」。

普段は長岡市の広報映像や市内観光地の紹介映像などが放映されている他、スポーツイベントの

パブリックビューイングなど、イベントと連動した利用も可能となっているのだと。

この日は、ここアオーレ長岡をホームアリーナとして、1部参入を果たしている

新潟アルビレックスBBの試合が行われるようであった。

「NIIHATA ALBIREX BB」ポスター。

「群馬クレインサンダーズ」との試合であったが、81-93で敗れたと ネットから。

そして横にあった「長岡城 二の丸跡」を訪ねた。

「長岡城阯

長岡城は元和三年堀直寄により築城され、翌四年堀氏の後に入封した牧野氏歴代二百五十年間

治政した居城で、おひき形兜城又浮島城と呼ばれた。

明治戊辰の役に落城、後一度は奪回して長岡武士の気を吐いたが焼失し、明治に入り廃城。

今は跡形もないが現長岡駅を中心に本丸があり、二の丸はこの碑のところにあった。」

「長岡城趾」碑。

「 戊辰史跡 案内標柱 長岡城二の丸跡 」碑。

「長岡は、越後長岡藩牧野氏七万四千余石の城下町でした。

この場所は、長岡城のニ之丸跡にあたります。ニ之丸にはニ層のニ之丸櫓があり、本丸の御三階

櫓とともに、シンボルでした。

旧暦の六月十五日(いまの七月下旬から八月上旬)の蔵王権現社(金峯神社)の祭礼行列が内堀を

へだてた馬場に入り、町の繁盛と領内の安全を祝っています。城内に城下の十八か町の祭り屋台と

民衆を入れた祭礼は、武士と民衆の垣根(身分差)が低かったことを物語るものでしょう。

一八六八年の五月と七月、戊辰戦争によって、城と町は焼失し、また犠牲者も多くだしました。

そんななかから、人材育成をめざす、米百俵の精神と、士民が協力して町を復興しようとする

不死鳥の精神が生まれます。

櫓とともに、シンボルでした。

旧暦の六月十五日(いまの七月下旬から八月上旬)の蔵王権現社(金峯神社)の祭礼行列が内堀を

へだてた馬場に入り、町の繁盛と領内の安全を祝っています。城内に城下の十八か町の祭り屋台と

民衆を入れた祭礼は、武士と民衆の垣根(身分差)が低かったことを物語るものでしょう。

一八六八年の五月と七月、戊辰戦争によって、城と町は焼失し、また犠牲者も多くだしました。

そんななかから、人材育成をめざす、米百俵の精神と、士民が協力して町を復興しようとする

不死鳥の精神が生まれます。

人々は、城跡を開拓し、通りを作り、町をひらきます。城跡には学校・集会場・役場などと新しい

商店が並ぶことになります。本丸跡には停車場(長岡駅)が設けられています。これらは長岡の

歴史風土が、それまで培ってきた進取の気象によって徐々に近代都市に変貌させたといっても

過言ではありません。商店が並ぶことになります。本丸跡には停車場(長岡駅)が設けられています。これらは長岡の

歴史風土が、それまで培ってきた進取の気象によって徐々に近代都市に変貌させたといっても

ここ二の丸跡には、日本の近代化に貢献した、宝田石油会社の本社が建ち、明治・大正期には、

宝田石油会社の城下町だと、長岡が呼ばれた時代もありました。その後、日本石油会社と合併して

いますが、会社が東京へ移転するに伴い、宝田公園が長岡市に寄付されて、市民のための都市公園

となっています。そのなかに市民の文化の殿堂である公会堂が建ち新しいシッボルとなりました。

宝田石油会社の城下町だと、長岡が呼ばれた時代もありました。その後、日本石油会社と合併して

いますが、会社が東京へ移転するに伴い、宝田公園が長岡市に寄付されて、市民のための都市公園

となっています。そのなかに市民の文化の殿堂である公会堂が建ち新しいシッボルとなりました。

一九四五年八月、長岡空襲は、市民を犠牲にし、町を焼つくした忌まわしい出来事でした。再起を

失いかけたとき、伝統の長岡花火が、市民に希望を与えてくれました。公会堂から厚生会館に

建てかえて、市民の体育・産業・文化の興隆に役立っています。ここは長岡の激動の市民史を

記憶しているところといえるでしょう。

失いかけたとき、伝統の長岡花火が、市民に希望を与えてくれました。公会堂から厚生会館に

建てかえて、市民の体育・産業・文化の興隆に役立っています。ここは長岡の激動の市民史を

記憶しているところといえるでしょう。

ニ〇一ニ年四月、市民協働のシティホールプラザ・アオーレ長岡が建ち市民の交流と時代の駅と

なって、長岡の未来につなぎます。」

なって、長岡の未来につなぎます。」

「 山田又七 宝田石油株式会社の創業者、令終会設立者

安政ニ年(一八五五)生

大正六年(一九一七)沒

三島郡荒巻村(旧和島村大字荒巻、現長岡市荒巻)の旧家山田彦左衛門の七男として生まれた。

八歳とき盗賊に右手の指ニ本を切られ、家の農業の手伝いができず、十二歳のとき長岡裏ニノ町

(本町ニ丁目)の小間物屋加藤竹吉商店に奉公に入る。

明治十三年(一八八〇)浦瀬で水車を使って綿糸を紡ぐ山田紡績所を営んだ。

同十八年に石油事業に着手した。同二十一年千手の小坂松五郎が北越石油会社、麻生田の

殖栗順平が石動油抗会社を設立したのに続いて山田又七は山本油抗会社を設立し、浦瀬地内で

削井を行った。

各社は出油に成功し、山田又七はその後長岡石油会社、山田抗業用達会社など数社を設立した。

同ニ十六年(一八九三)に殖栗順平の支援を得て宝田石油会社設立した。

(本町ニ丁目)の小間物屋加藤竹吉商店に奉公に入る。

明治十三年(一八八〇)浦瀬で水車を使って綿糸を紡ぐ山田紡績所を営んだ。

同十八年に石油事業に着手した。同二十一年千手の小坂松五郎が北越石油会社、麻生田の

殖栗順平が石動油抗会社を設立したのに続いて山田又七は山本油抗会社を設立し、浦瀬地内で

削井を行った。

各社は出油に成功し、山田又七はその後長岡石油会社、山田抗業用達会社など数社を設立した。

同ニ十六年(一八九三)に殖栗順平の支援を得て宝田石油会社設立した。

大弓泉・大砲泉のニ井が順調に出油し、宝田石油会社の基盤が確立した。山田又七は新たに

渡辺藤吉の強力を得て第一回から第六回にわたり各石油会社を買収、合計百ニ十五社の大合併に

成功し、宝田石油会社は日本石油会社と並ぶわが国二大石油会社になった。

渡辺藤吉の強力を得て第一回から第六回にわたり各石油会社を買収、合計百ニ十五社の大合併に

成功し、宝田石油会社は日本石油会社と並ぶわが国二大石油会社になった。

明治三十五年(一九〇ニ)旧長岡城二之丸跡に宝田石油会社の本社を建設した。現在の

アオーレ長岡の所在地である。

山田又七は同三十九年に県議会議員、四十一年に衆議院議員に当選、四十四年に緑綬褒章を授与

された。明治四十年(一九〇七)には宝田石油会社の削井機械類製作の長岡鉄工所を設立した。

これは現在の長岡鉄工業界の礎である。大正五年(一九一六)宝田石油会社を退社し、北越製紙会社

の田村文四郎と令終会を設立して悠久山公園の整備に尽力した。」

アオーレ長岡の所在地である。

山田又七は同三十九年に県議会議員、四十一年に衆議院議員に当選、四十四年に緑綬褒章を授与

された。明治四十年(一九〇七)には宝田石油会社の削井機械類製作の長岡鉄工所を設立した。

これは現在の長岡鉄工業界の礎である。大正五年(一九一六)宝田石油会社を退社し、北越製紙会社

の田村文四郎と令終会を設立して悠久山公園の整備に尽力した。」

隣にあった「 城内稲荷神社 」。

賽銭入れの「 蝦蟇(ガマガエル)像 」。

お賽銭はガマの口へ と。

「城内稲荷神社」の石造りの「 社殿 」。

「 手水鉢 」。

「 手水鉢

明治二十四年(一八九一)頃から石油株式の取引が盛んになり、株式仲買人の中には女性もいて

女株券師と呼ばれました。最盛期には男性二十人、女性百余人がいて女株券師は二人また

三人組で仕事をし、なかでも堀田タミと渡辺キイの組がよく知られています。

この手水鉢は明治末期にこれら株式周旋人が奉納したもので、鉢の側面に刻まれた名前から

女性券師の存在が証明され貴重です。

賽銭入れ

このがま蛙は鋳鉄製で表面には防錆の漆が焼付けてあります。作者は西神田にあった

根岸鋳造所の職長鰐淵長次郎で大正末期の製作と考えられ、第二次大戦時の供出をまぬがれて

今に伝わる貴重な工芸鋳物で、愛敬ある顔とどっしりと安定感のある姿態の表現は見事で

あります。」と。

建物の壁には年表の如き文字が書かれた「木簡」の如き物が並んでいた。

近づいて。

「一六〇五(慶長十)年 長岡城がはじまる

築城は、戦国武将、堀直竒の町づくりの創造の中心にあった。」

「六一七(元和三)年 築城工事が再開する。

一匹の白狐が工事を再開させ城と町の守り神となった。」

「一九〇二(明治三十五)年 宝田石油会社の設立

山田又七らの東山油田開発は、〇〇の発達に寄与した」

「シティホール プラザ アオーレ長岡」を振り返って。

開館10周年を迎えたアオーレ長岡。

そして昼食会場へ。

「 越後長岡 小嶋屋本店 」。

「 野菜天 へぎ蕎麦 」を楽しむ。

「へぎ」、実は「剥ぐ=はぐ=へぐ」のなまりで、木を剥いだ板を折敷にしたもののことであり、

ざるそばやせいろ同様、「へぎ」という器に盛られたそばのことを言うのだ と。

メニュー。

カメラで近づいて。

そして「へぎ蕎麦」とは新潟県発祥の蕎麦。 普通の蕎麦との大きな違いは、つなぎに布海苔が

使われている点。 布海苔とは刺身のツマなどにも使われる海藻の一種で、粘着力があり、

食べ物としてだけでなく、さまざまな用途で使われているとのこと。

新潟は古くから織物の産地として知られる地域。その織物を折る際、機織り機に横糸をピンと

張るために使われていたのが、布海苔なのだ。大量に入手した布海苔の使い道を模索する中で

生まれたのが、へぎ蕎麦だったといわれている と。

久しぶりの「へぎ蕎麦」を楽しんだのであった。

そして再び「大手大橋」を渡る。

右手に長岡大橋が見えた。

「長生橋」を再び見る。

「越後駒ヶ岳」であっただろうか?

そして「国道351号」を「 ながおか花火館 」に向かって進んだのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.