PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 花

この日は3 月29日(水)、ホームセンターに買い物に行った帰りに、地元の引地川沿いの

桜見物を楽しんで来ました。

この場所は引地川の両岸に巨木の桜並木が続く地元では人気の花見スポットの一つ。

両岸から引地川の水面を覗き込むように枝が川に伸びています。

堤防の天端の下まで枝が延びて。

遊歩道を上流に向かって歩く。

青空も姿を表す。

これぞ満開・。

対岸には白のオオシマザクラ」が。

前日の雨で川面は茶色く変身。

そして老木の 太い幹から小枝が出て直ぐ花が。

これを「 胴吹き(どうぶき)桜 」と言うと。

老木になり、エネルギーが不足してくると急いで葉を増やそうとして幹の途中から

葉っぱはたくさんあったほうが良い。桜の場合、葉っぱより先に花をつけますから

こんなことになるようだ。この現象が「 胴吹き桜 」。

衰えつつあっても力を振り絞って『どっこい生きている』その姿を毎年見るたびに

感動するのだ。

しかし「 胴吹き桜 」は幹の途中に芽を吹くことから名付けられたのであろう、もう少し夢のある

表現はないのだろうか。

可愛らしくもあるし、力を込めて一生懸命に花を開こうとする、けな気な、がんばりやさんの

イメージを表現した言葉に!!と。

「胴吹きの 花は吐息の ように咲き」・・・詠み人しらず

「蘖/ひこばえ」は切り株や根元からの若芽を言うらしい。

ネットで調べてみると、

「太い幹に対して、孫(ひこ)に見立てて「ひこばえ(孫生え)」という。春から夏にかけて

多く見られるが、俳句では春の季語となっている。なお、樹木ではないが、刈り取った稲の

株から生える、稲の蘖に相当する芽を「穭(ひつじ)」と呼のだと。

何故か花を全くつけていない樹も。

長期休暇中?それとも枯れてしまっているのか?

未だ「花筏(はないかだ)」の姿はなし。

この引地川は、大和市上草柳に源を発し、藤沢市を南下して相模湾に注ぐ、河川延長約21km、

流域面積約67km2の二級河川。

引地川流域では、昭和30年代以降、市街化の進展著しく、田畑が減少し、街がアスファルトや

コンクリートで覆われるなど、土地の利用形態が大きく変化した。

その結果、雨水を地中に浸透させたり、一時的に貯留したりする「保水・遊水機能」が著しく

低下したため、大雨が降ると雨水が短時間的に多量に河川に流れ込み、洪水に対する危険性が

高まり、水害が発生するようになったのだと。

この濁水もその現象を暗示しているのであろう。

ソメイヨシノ(染井吉野)の花は2~3cmの楕円形で、花弁5枚の一重咲 。

一総に3、4輪つき、咲き始めは淡いピンク色で、日が経つにつれて白くなる。

花が散ったあとに緑の葉が出て来る。 ソメイヨシノはそれまで多く植えられていたヤマザクラに

比べて成長が早く、しかも花は大ぶりで密集して枝につくのだ。

中心が赤くなり始めている花も。

花は、うすいピンク 色 で、花びらが 5 枚。

ソメイヨシノ(染井吉野)の原産地は確定されていません。江戸時代(1603年~1868年)の

中期に、江戸の染井村(現・東京都豊島区駒込)の植木職人らが売り出した「吉野桜」が

始まりだと言われている。

桜の名所である奈良県の吉野山から命名されたと考えられるが、のちの調査で吉野山の桜の多くは

もともと日本に自生していた「ヤマザクラ」で吉野桜とは違うことが判明。

そのため、染井村で売り出された吉野桜ということで、ソメイヨシノと名付けられたのだ。

1900年のことであったと。

ソメイヨシノは、他の桜に比べて寿命が短く、一般に60年~80年で老齢期に達すると

言われている。

天気予報によると週末に向けて天気は「下り坂」と。

何故「坂」?そして天気の回復は「登り坂」とは言わない?。

日本語は、奥が深いのだ。

フェンスの上のプレートには桜の花のデザインが。

さらに遊歩道を上流に向かって進む。

比較的、人の数は少なく。

川面を覗き込むように花を付けた枝が伸びて。

波打つフェンス。

川を覗き込むように咲く桜の表現はあるのだろうか?

「川面桜」、「覗木桜(のぞきさくら)」は如何??

そして前方に橋が見えて来た。

「橋名板」には漢字で「引地川」。

橋の名は漢字で「柳橋」。

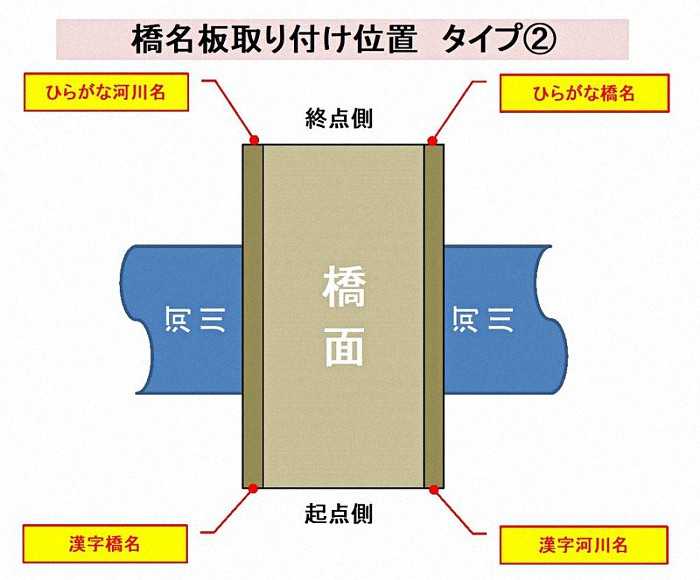

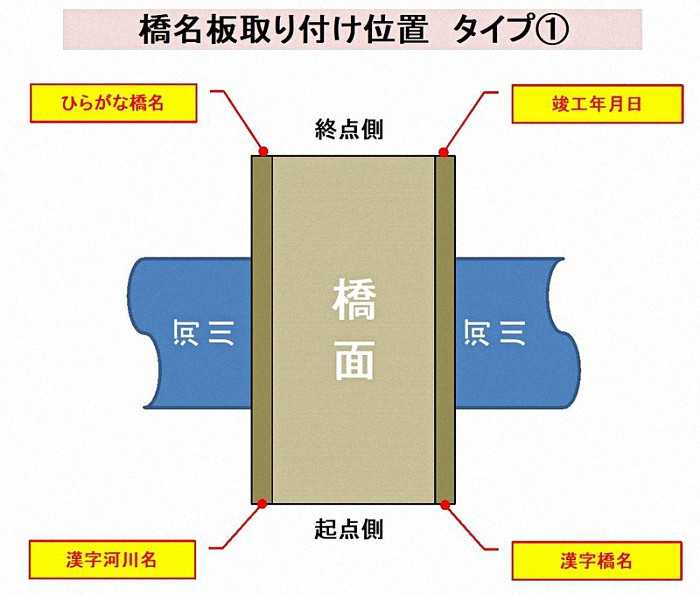

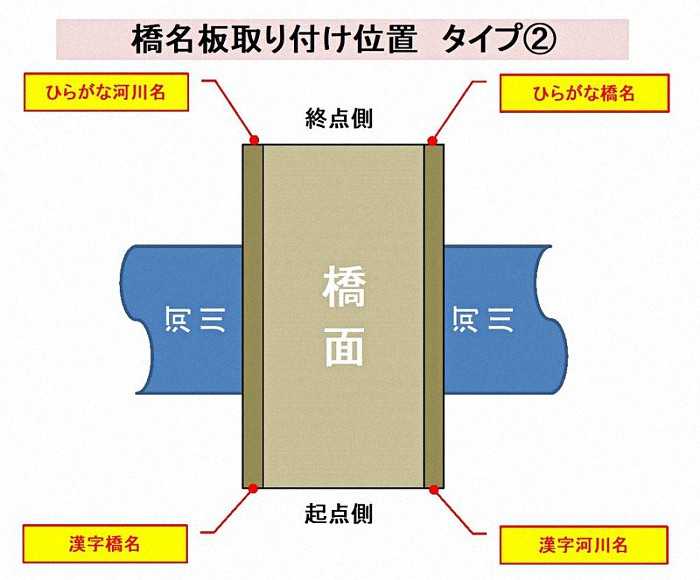

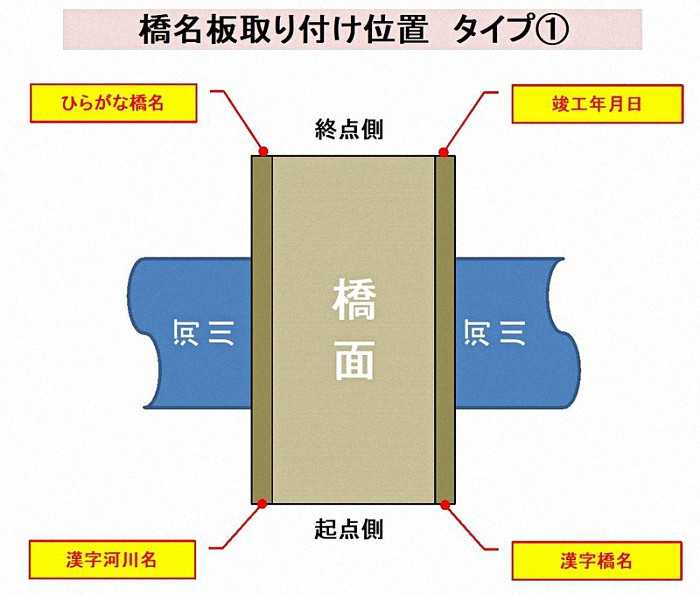

「橋名板」だが、明治以降の近代橋には、”漢字”と”ひらがな”の二つのパターンで設置されて

いるのだ。そして、時代が進むにつれて、”橋名の漢字”、”橋名のひらがな”、”竣工年月日”、

”渡る河の名称”等の四つのパターンが多くなってきている。

橋が架かる道路の起点側右手に「漢字河川名」、左手に「漢字橋名」、終点側には

それぞれ「ひらがな」で と。

よってこの道路・「湘南台272号線」は道路名からも判るように、左側・湘南台方向が

この道の起点側であることが判るのであった。

そしてもう1つのタイプでは、道路の終点側左に「ひらがな橋名」、右側に「竣工年月日」が

書かれているようだ。

そしてもう一つ、面白いのは、「◯◯ばし」ではなく「◯◯はし」と記載されているものが

多いとのこと。

濁点を入れないのは「川の水は濁らず」との想いから来ていると。

また「橋が濁流に流されないように」とも。

しかし、これは全国の都道府県に公に通達されているのでは無いとのこと。つまりほとんどの

都道府県では、「はし」の平仮名は濁らないとの明記は無いのだと。

この「柳橋」の平仮名表示は「やなぎばし」となっていたのであった。

・・・ つづく ・・・

・・・ もどる ・・・

桜見物を楽しんで来ました。

この場所は引地川の両岸に巨木の桜並木が続く地元では人気の花見スポットの一つ。

両岸から引地川の水面を覗き込むように枝が川に伸びています。

堤防の天端の下まで枝が延びて。

遊歩道を上流に向かって歩く。

青空も姿を表す。

これぞ満開・。

対岸には白のオオシマザクラ」が。

前日の雨で川面は茶色く変身。

そして老木の 太い幹から小枝が出て直ぐ花が。

これを「 胴吹き(どうぶき)桜 」と言うと。

老木になり、エネルギーが不足してくると急いで葉を増やそうとして幹の途中から

葉っぱはたくさんあったほうが良い。桜の場合、葉っぱより先に花をつけますから

こんなことになるようだ。この現象が「 胴吹き桜 」。

衰えつつあっても力を振り絞って『どっこい生きている』その姿を毎年見るたびに

感動するのだ。

しかし「 胴吹き桜 」は幹の途中に芽を吹くことから名付けられたのであろう、もう少し夢のある

表現はないのだろうか。

可愛らしくもあるし、力を込めて一生懸命に花を開こうとする、けな気な、がんばりやさんの

イメージを表現した言葉に!!と。

「胴吹きの 花は吐息の ように咲き」・・・詠み人しらず

「蘖/ひこばえ」は切り株や根元からの若芽を言うらしい。

ネットで調べてみると、

「太い幹に対して、孫(ひこ)に見立てて「ひこばえ(孫生え)」という。春から夏にかけて

多く見られるが、俳句では春の季語となっている。なお、樹木ではないが、刈り取った稲の

株から生える、稲の蘖に相当する芽を「穭(ひつじ)」と呼のだと。

・初桜(はつざくら):その年にはじめて咲いた桜の花

・桜狩(さくらがり):「狩る」とは何かを求めること。桜を求めて貼るの山里をたずね、

鑑賞すること

鑑賞すること

・夢見草(ゆめみぐさ):桜の別名。美しさにうっとり見惚れてついた呼び名

・花筏(はないかだ):水面に花が散る様子を筏に見立てていう

・夜桜(よざくら) :夜の桜の花

・花明かり(はなあかり):夜、満開の桜の周囲がほのかに明るく感じられること

・花吹雪(はなふぶき) :散り落ちる桜。「落下」「花の塵」「花屑」ともいう

・花筵(はなむしろ):花びらを敷物に見立て、その上に座ること

・花嵐(はなあらし):桜の花が咲くころに吹く強い風のこと。また、風で桜の花びらが

盛んに散ること。

盛んに散ること。

・花冷え(はなびえ):桜の花が咲く季節に一時的に寒くなること

・花曇り(はなぐもり):桜の花が咲くころの、曇りがちな天気のこと

そう!この日は「花曇り」!

そう!この日は「花曇り」!

何故か花を全くつけていない樹も。

長期休暇中?それとも枯れてしまっているのか?

未だ「花筏(はないかだ)」の姿はなし。

この引地川は、大和市上草柳に源を発し、藤沢市を南下して相模湾に注ぐ、河川延長約21km、

流域面積約67km2の二級河川。

引地川流域では、昭和30年代以降、市街化の進展著しく、田畑が減少し、街がアスファルトや

コンクリートで覆われるなど、土地の利用形態が大きく変化した。

その結果、雨水を地中に浸透させたり、一時的に貯留したりする「保水・遊水機能」が著しく

低下したため、大雨が降ると雨水が短時間的に多量に河川に流れ込み、洪水に対する危険性が

高まり、水害が発生するようになったのだと。

この濁水もその現象を暗示しているのであろう。

ソメイヨシノ(染井吉野)の花は2~3cmの楕円形で、花弁5枚の一重咲 。

一総に3、4輪つき、咲き始めは淡いピンク色で、日が経つにつれて白くなる。

花が散ったあとに緑の葉が出て来る。 ソメイヨシノはそれまで多く植えられていたヤマザクラに

比べて成長が早く、しかも花は大ぶりで密集して枝につくのだ。

中心が赤くなり始めている花も。

花は、うすいピンク 色 で、花びらが 5 枚。

ソメイヨシノ(染井吉野)の原産地は確定されていません。江戸時代(1603年~1868年)の

中期に、江戸の染井村(現・東京都豊島区駒込)の植木職人らが売り出した「吉野桜」が

始まりだと言われている。

桜の名所である奈良県の吉野山から命名されたと考えられるが、のちの調査で吉野山の桜の多くは

もともと日本に自生していた「ヤマザクラ」で吉野桜とは違うことが判明。

そのため、染井村で売り出された吉野桜ということで、ソメイヨシノと名付けられたのだ。

1900年のことであったと。

ソメイヨシノは、他の桜に比べて寿命が短く、一般に60年~80年で老齢期に達すると

言われている。

天気予報によると週末に向けて天気は「下り坂」と。

何故「坂」?そして天気の回復は「登り坂」とは言わない?。

日本語は、奥が深いのだ。

フェンスの上のプレートには桜の花のデザインが。

さらに遊歩道を上流に向かって進む。

比較的、人の数は少なく。

川面を覗き込むように花を付けた枝が伸びて。

波打つフェンス。

川を覗き込むように咲く桜の表現はあるのだろうか?

「川面桜」、「覗木桜(のぞきさくら)」は如何??

そして前方に橋が見えて来た。

「橋名板」には漢字で「引地川」。

橋の名は漢字で「柳橋」。

「橋名板」だが、明治以降の近代橋には、”漢字”と”ひらがな”の二つのパターンで設置されて

いるのだ。そして、時代が進むにつれて、”橋名の漢字”、”橋名のひらがな”、”竣工年月日”、

”渡る河の名称”等の四つのパターンが多くなってきている。

橋が架かる道路の起点側右手に「漢字河川名」、左手に「漢字橋名」、終点側には

それぞれ「ひらがな」で と。

よってこの道路・「湘南台272号線」は道路名からも判るように、左側・湘南台方向が

この道の起点側であることが判るのであった。

そしてもう1つのタイプでは、道路の終点側左に「ひらがな橋名」、右側に「竣工年月日」が

書かれているようだ。

そしてもう一つ、面白いのは、「◯◯ばし」ではなく「◯◯はし」と記載されているものが

多いとのこと。

濁点を入れないのは「川の水は濁らず」との想いから来ていると。

また「橋が濁流に流されないように」とも。

しかし、これは全国の都道府県に公に通達されているのでは無いとのこと。つまりほとんどの

都道府県では、「はし」の平仮名は濁らないとの明記は無いのだと。

この「柳橋」の平仮名表示は「やなぎばし」となっていたのであった。

・・・ つづく ・・・

・・・ もどる ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[花] カテゴリの最新記事

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩… 2024.06.10

-

今年も「大清水境川あじさいロード」を歩… 2024.06.09

-

平塚・花菜(かな)ガーデンへ(その8) 2024.06.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.