PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

バスを降り、 「香取神宮」の参道入口

へ。

「香取神宮」。

神紋は「五七の桐」 。

参道を「 赤の鳥居 」に向かって進む。

前方両脇には、未だ硬い蕾の桜の老木が。

朱の鳥居を潜り石灯籠の続く表参道の坂道を上って行った。

要石道 」。入口には石碑が立っていたが、帰路に訪ねることに。

香取神社 境内案内。

更に石燈籠の続く「表参道」を進む。

そして前方に 「総門」に続く「石鳥居」・「三の鳥居」 が現れた。

扁額「香取神宮」。

左手にあったのが「 神池 」。

石段手前の両サイドに最初で最後となる巨大な狛犬(阿形像)が迎えてくれた。

巨大な狛犬(吽形像)。

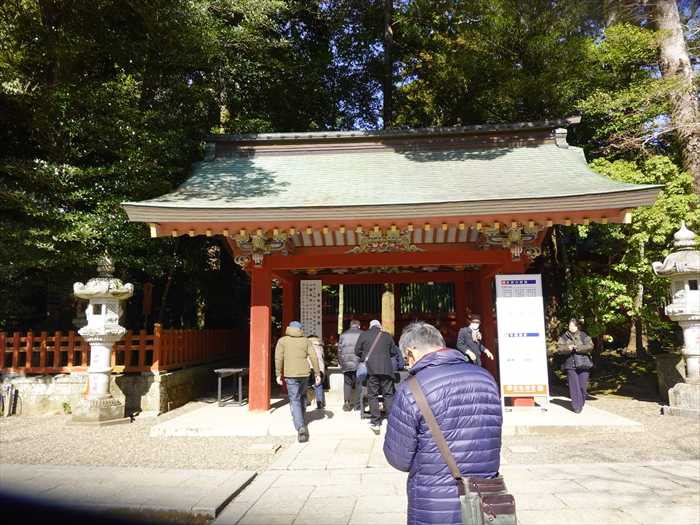

石段の先には「総門」が。

神徳館 」への勅使門があった。

勅使門の扁額「神徳館」。

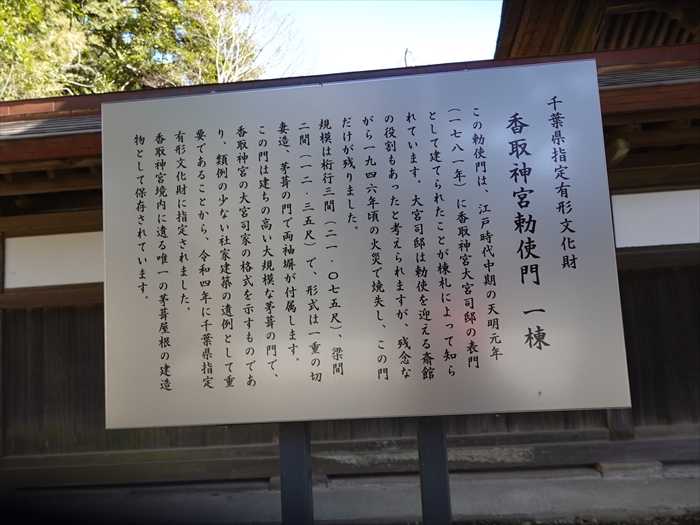

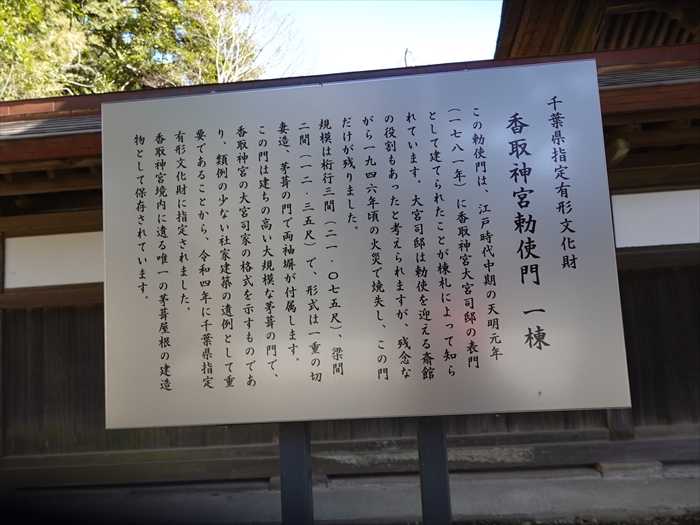

「 千葉県指定文化財 香取神宮勅使門 一棟 」案内柱&案内板。

「 千葉県指定文化財 香取神宮勅使門 一棟

ことが棟札によって知られています。大宮司邸は勅使を迎える斎館の役割もあったと考えられ

ますが、残念ながら一九四六年頃の火災て焼失し、この門だけか残りました。

千葉県北東部、利根川下流右岸の「亀甲山(かめがせやま)」と称される丘陵上に鎮座する。

日本神話で大国主の国譲りの際に活躍する経津主神(フツヌシ)を祭神とすることで知られる、

全国でも有数の古社である。

日本神話で大国主の国譲りの際に活躍する経津主神(フツヌシ)を祭神とすることで知られる、

全国でも有数の古社である。

古くは朝廷から蝦夷に対する平定神として、また藤原氏から氏神の一社として崇敬された。

その神威は中世から武家の世となって以後も続き、歴代の武家政権からは武神として崇敬された。

現在も武道分野からの信仰が篤い神社である。

その神威は中世から武家の世となって以後も続き、歴代の武家政権からは武神として崇敬された。

現在も武道分野からの信仰が篤い神社である。

文化財としては、中国唐代の海獣葡萄鏡(かいじゅうぶどうきょう)が国宝に指定されている。

建造物では江戸時代の本殿・楼門、美術工芸品では平安時代の鏡、中世の古瀬戸狛犬が国の

重要文化財に指定されており、その他にも多くの文化財を現代に伝えている。

「歓迎」と書かれたゲートの先には「参道商店会」の土産物屋が参道の両脇に。建造物では江戸時代の本殿・楼門、美術工芸品では平安時代の鏡、中世の古瀬戸狛犬が国の

重要文化財に指定されており、その他にも多くの文化財を現代に伝えている。

「香取神宮」。

神紋は「五七の桐」 。

参道を「 赤の鳥居 」に向かって進む。

前方両脇には、未だ硬い蕾の桜の老木が。

朱の鳥居を潜り石灯籠の続く表参道の坂道を上って行った。

要石道 」。入口には石碑が立っていたが、帰路に訪ねることに。

香取神社 境内案内。

更に石燈籠の続く「表参道」を進む。

そして前方に 「総門」に続く「石鳥居」・「三の鳥居」 が現れた。

扁額「香取神宮」。

左手にあったのが「 神池 」。

石段手前の両サイドに最初で最後となる巨大な狛犬(阿形像)が迎えてくれた。

巨大な狛犬(吽形像)。

石段の先には「総門」が。

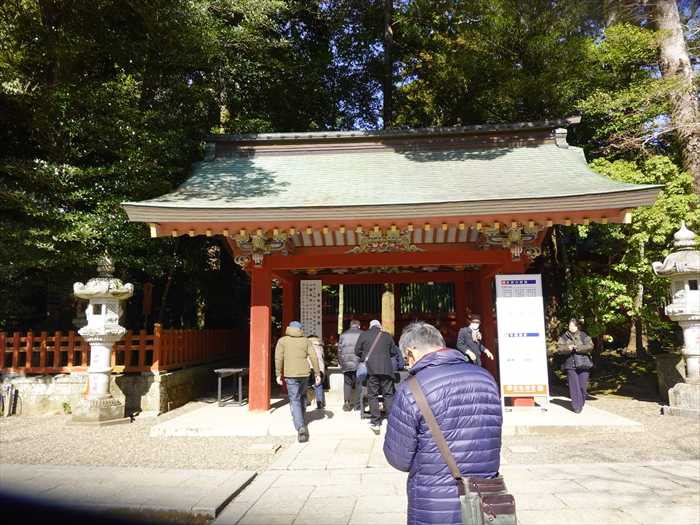

神徳館 」への勅使門があった。

勅使門の扁額「神徳館」。

「 千葉県指定文化財 香取神宮勅使門 一棟 」案内柱&案内板。

「 千葉県指定文化財 香取神宮勅使門 一棟

ことが棟札によって知られています。大宮司邸は勅使を迎える斎館の役割もあったと考えられ

ますが、残念ながら一九四六年頃の火災て焼失し、この門だけか残りました。

規模は桁行三間(ニ一・〇七五尺)、梁間ニ間(一二・三五尺)で、形式は一重の切妻造、茅葺の門で

両袖塀が付属します。

両袖塀が付属します。

この門は建ちの高い大規摸な茅葺の門で、香取神宮の大宮司家の格式を示すものであり、類例の

少ない社家建築の遺例として重要であることから、令和四年に千葉県指定有形文化財に

指定されました。

少ない社家建築の遺例として重要であることから、令和四年に千葉県指定有形文化財に

指定されました。

香取神境内に遺る唯一の茅葺屋根の建造物として保存されています。」

約30段の石段を上って行った。

「総門」の先には「手水舎」が見えた。

「手水舎」。

「手水舎」の色彩豊かな彫刻。

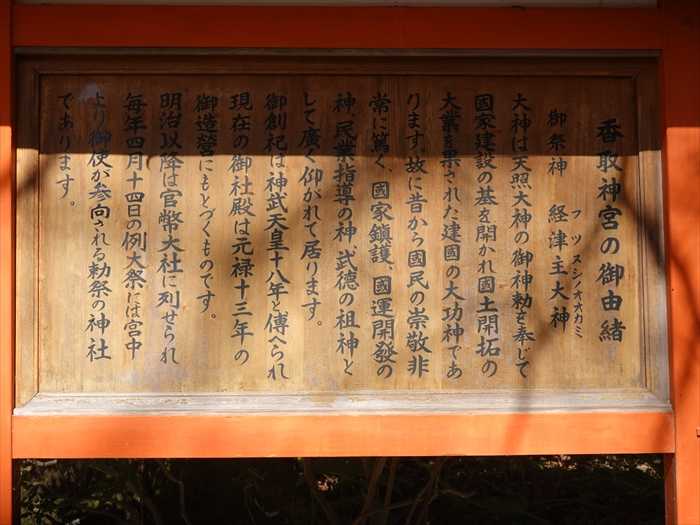

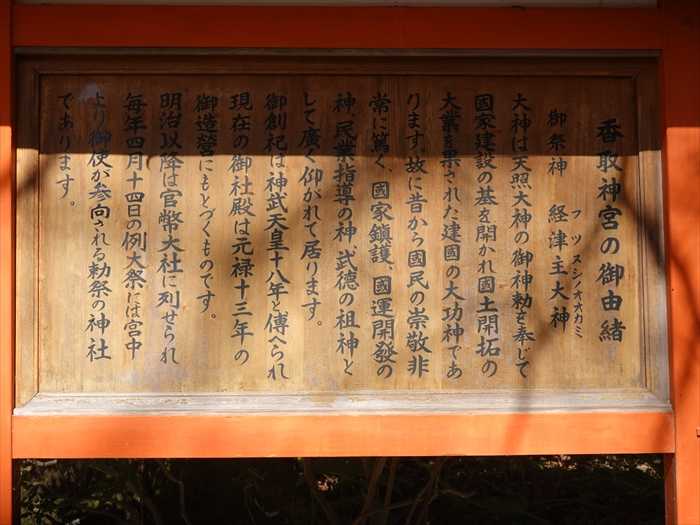

「 香取神宮の御由緒

ご祭神 経津主大神(フツヌシノオオカミ)

大神は天照大御神の御神勅を奉じて國家建設の基を開かれ國土開拓の大業を果された建國の

大功神であります。故に昔から国民の崇敬非常に篤く、

國家鎮護、國運開發の神、民業指導の神、武徳の祖神として廣く仰がれて居ります。

御創祀は神武天皇十八年と傅へられ現在の御社殿は元禄十三年の御造営にもとづくものです。

明治以降は官幣大社に列せられ毎年四月十四日の例大祭には宮中より御使が参向される

勅祭の神社であります。」

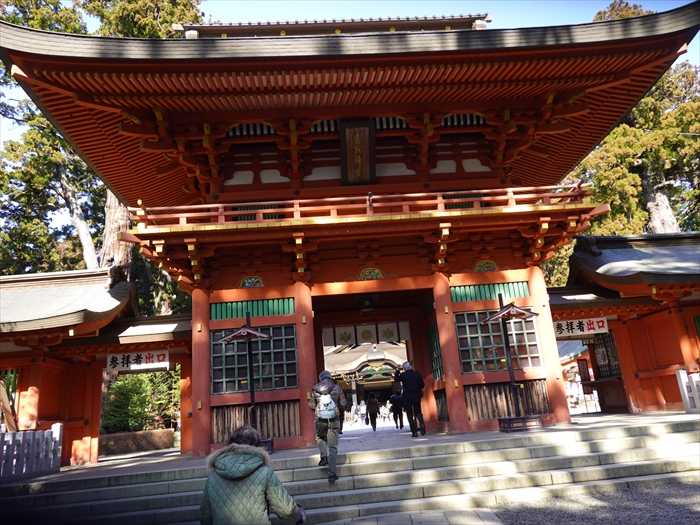

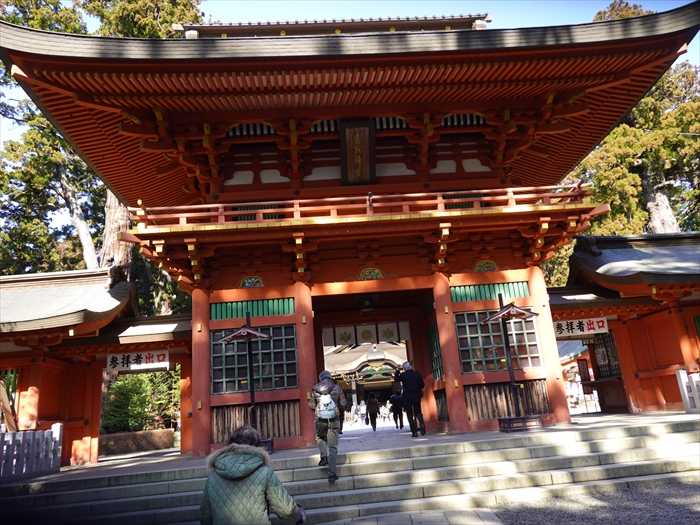

そして「 楼門 」。

重要文化財・楼門は本殿同様元禄13年の幕府造営のもの。

三間一戸で、様式的には純和様で構築され丹塗りが施されていた。

屋根は入母屋造銅板葺ですが、当初はとち葺であったと。

楼上の扁額 は沈黙の提督の名でしられる「 東郷平八郎 」の筆によるものと。

「楼門」内安置の随身は俗に左大臣・右大臣と呼ばれている。

一説には、正面に 向かって右は竹内宿祢、左は藤原鎌足とのこと。

「 左大臣 (正面に向かって右)」。

右大臣 (正面に向かって左) 。

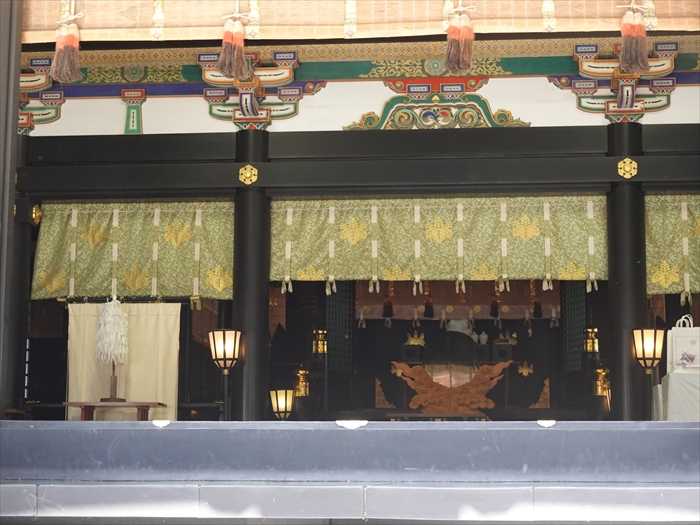

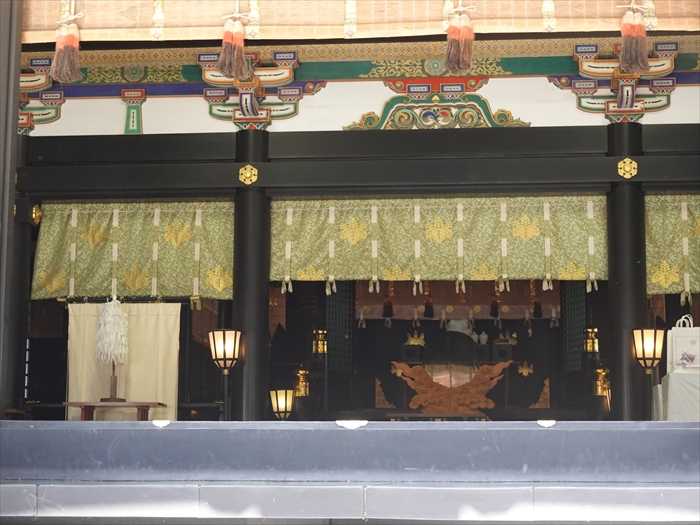

そして正面に「 拝殿 」。

重要文化財である本殿(元禄13年(1700)建築)の正面に、権現造風に繋げて

建てられている。昭和11年(1936)から15年(1940)にかけて行われた、内務省神社局の

直轄による大修築に際し、造営されたもの。

木造平屋建で、拝殿正面には、千鳥破風と軒唐破風を付け、足元から頭貫下端までの軸部は

黒漆塗り、組物と蟇股は極彩色が施されていた。また、拝殿の内部は、床板と折上小組格天井の

格縁が黒漆塗り、幣殿内部の床板・化粧垂木も同じく黒漆塗りであるのに対し、神饌所内部は、

床・壁・天井とも素木(しらき)で仕上げられている。屋根はいずれも檜皮葺きで、複雑な

権現造と調和。

拝殿上部にも色鮮やかで見事な装飾が施されていた。

内陣をズームして。

御朱印授与所・祈願受付所 。

正面から。

右手奥に「 社務所 」そしてその手前の「 神楽殿 」を横から。

正面から。

「 神楽殿 」は 「祈祷殿」とも呼ばれている と。

立派な「神楽殿」!!と思ったら。下記の如く旧拝殿なのだと。

現拝殿が落慶したのが昭和15年(1940年)なので、元禄13年(1700年)の造営以来、

200年以上拝殿を務めてきた建物でやはり風格が溢れていた。

この「 天水桶 」も歴史を感じさせるのであった。

「 千葉県指定有形文化財 香取神宮拝殿

元禄十三年(一七〇〇)本殿や楼門(いずれも重文)などと一緒に造営された。桁行五間、梁行三間・

入母屋造、向拝一間、銅板葺き。昭和十三年(一九三八)現拝殿の新築に際し移築された。

修理に係わる四枚の棟札が附(つけたり)指定となっている。」

附指定(つけたりしてい)あるいは単に附(つけたり)とは、建造物、美術工芸品、考古資料、

歴史資料等を重要文化財や都道府県指定文化財等に指定する際に、文化財本体に関連する物品や

資料等を本体と併せて文化財指定することであるとのこと。

「 おみくじ掛け 」。

御朱印授与所・祈願受付所の右隣にあったのが「 宝物館 」。

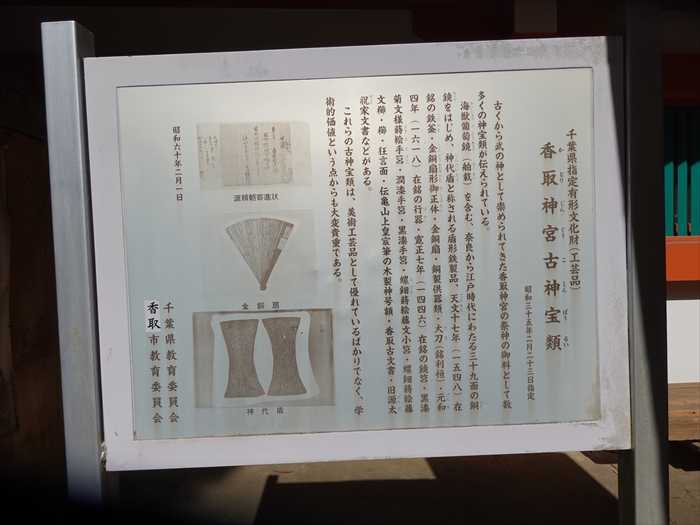

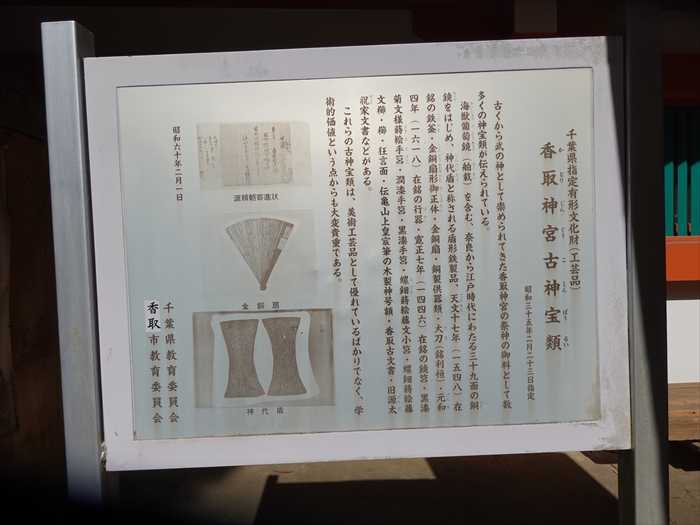

「 千葉県指定有形文化財(工芸品)

香取神宮古神宝類

古くから武の神として崇められてきた香取神宮の祭神の御料として、数多くの神宝類が

伝えられています。

海獣葡萄鏡(舶載)を含む、奈良から江戸時代にわたる三十九面の銅鏡とはじめ、神代盾と

称される盾形鉄製品、天文十七年(1548)在銘の鉄釜・金銅扇形御正体・金銅扇・銅製供器類・

大刀(銘利恒)・元和四年(1618)在銘の行器・寛正七年(1446)在銘の鏡筥・

黒漆菊文様蒔絵手筥・潤漆手筥・黒漆手筥・螺鈿蒔絵藤文小筥・螺鈿蒔絵絵文櫛・櫛・狂言面・

伝亀山上皇宸筆の木製神号額・香取古文書・旧源太祝家文書などがある。

これらの古神宝類は、美術工芸品として優れているばかりでなく、学術的価値という点からも

大変貴重である。」

「 神徳◯◯ 」碑。

「 さし石

昔から若者たちが力競べに用いた石で競い方としては肩上げ両ざし(両手で頭の上に差上げる)

片手ざしなどがある。この力石には差上げた者の名を刻んで奉納したもの。」

「 御神木 」。

「 祈祷殿(神楽殿)」前から、「拝殿」を振り返る。

「香取神宮」の「 本殿 」。

平安時代には伊勢神宮などと同様の20年ごとの建替えの制度があったが、戦国時代に廃れ、

現在の本殿は、元禄13年(1700)に幕府によって造営されたものである。

正面柱間が三間で前庇と短い後庇を加えた両流造(りょうながれづくり)の全国でも最大級の

もので、黒漆塗、檜皮葺(ひわだぶき)の重厚な社殿である。

また、蟇股(かえるまた)や虹梁(こうりょう)・組み物には極彩色の装飾が施され、前代の

慶長期の桃山様式の手法を受け継いでいる。

黒と金が織り交ざった装飾でありながら、「本殿」は流造を採用し、流線形が美しいのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

約30段の石段を上って行った。

「総門」の先には「手水舎」が見えた。

「手水舎」。

「手水舎」の色彩豊かな彫刻。

「 香取神宮の御由緒

ご祭神 経津主大神(フツヌシノオオカミ)

大神は天照大御神の御神勅を奉じて國家建設の基を開かれ國土開拓の大業を果された建國の

大功神であります。故に昔から国民の崇敬非常に篤く、

國家鎮護、國運開發の神、民業指導の神、武徳の祖神として廣く仰がれて居ります。

御創祀は神武天皇十八年と傅へられ現在の御社殿は元禄十三年の御造営にもとづくものです。

明治以降は官幣大社に列せられ毎年四月十四日の例大祭には宮中より御使が参向される

勅祭の神社であります。」

そして「 楼門 」。

重要文化財・楼門は本殿同様元禄13年の幕府造営のもの。

三間一戸で、様式的には純和様で構築され丹塗りが施されていた。

屋根は入母屋造銅板葺ですが、当初はとち葺であったと。

楼上の扁額 は沈黙の提督の名でしられる「 東郷平八郎 」の筆によるものと。

「楼門」内安置の随身は俗に左大臣・右大臣と呼ばれている。

一説には、正面に 向かって右は竹内宿祢、左は藤原鎌足とのこと。

「 左大臣 (正面に向かって右)」。

右大臣 (正面に向かって左) 。

そして正面に「 拝殿 」。

重要文化財である本殿(元禄13年(1700)建築)の正面に、権現造風に繋げて

建てられている。昭和11年(1936)から15年(1940)にかけて行われた、内務省神社局の

直轄による大修築に際し、造営されたもの。

木造平屋建で、拝殿正面には、千鳥破風と軒唐破風を付け、足元から頭貫下端までの軸部は

黒漆塗り、組物と蟇股は極彩色が施されていた。また、拝殿の内部は、床板と折上小組格天井の

格縁が黒漆塗り、幣殿内部の床板・化粧垂木も同じく黒漆塗りであるのに対し、神饌所内部は、

床・壁・天井とも素木(しらき)で仕上げられている。屋根はいずれも檜皮葺きで、複雑な

権現造と調和。

拝殿上部にも色鮮やかで見事な装飾が施されていた。

内陣をズームして。

御朱印授与所・祈願受付所 。

正面から。

右手奥に「 社務所 」そしてその手前の「 神楽殿 」を横から。

正面から。

「 神楽殿 」は 「祈祷殿」とも呼ばれている と。

立派な「神楽殿」!!と思ったら。下記の如く旧拝殿なのだと。

現拝殿が落慶したのが昭和15年(1940年)なので、元禄13年(1700年)の造営以来、

200年以上拝殿を務めてきた建物でやはり風格が溢れていた。

この「 天水桶 」も歴史を感じさせるのであった。

「 千葉県指定有形文化財 香取神宮拝殿

元禄十三年(一七〇〇)本殿や楼門(いずれも重文)などと一緒に造営された。桁行五間、梁行三間・

入母屋造、向拝一間、銅板葺き。昭和十三年(一九三八)現拝殿の新築に際し移築された。

修理に係わる四枚の棟札が附(つけたり)指定となっている。」

附指定(つけたりしてい)あるいは単に附(つけたり)とは、建造物、美術工芸品、考古資料、

歴史資料等を重要文化財や都道府県指定文化財等に指定する際に、文化財本体に関連する物品や

資料等を本体と併せて文化財指定することであるとのこと。

「 おみくじ掛け 」。

御朱印授与所・祈願受付所の右隣にあったのが「 宝物館 」。

「 千葉県指定有形文化財(工芸品)

香取神宮古神宝類

古くから武の神として崇められてきた香取神宮の祭神の御料として、数多くの神宝類が

伝えられています。

海獣葡萄鏡(舶載)を含む、奈良から江戸時代にわたる三十九面の銅鏡とはじめ、神代盾と

称される盾形鉄製品、天文十七年(1548)在銘の鉄釜・金銅扇形御正体・金銅扇・銅製供器類・

大刀(銘利恒)・元和四年(1618)在銘の行器・寛正七年(1446)在銘の鏡筥・

黒漆菊文様蒔絵手筥・潤漆手筥・黒漆手筥・螺鈿蒔絵藤文小筥・螺鈿蒔絵絵文櫛・櫛・狂言面・

伝亀山上皇宸筆の木製神号額・香取古文書・旧源太祝家文書などがある。

これらの古神宝類は、美術工芸品として優れているばかりでなく、学術的価値という点からも

大変貴重である。」

「 神徳◯◯ 」碑。

「 さし石

昔から若者たちが力競べに用いた石で競い方としては肩上げ両ざし(両手で頭の上に差上げる)

片手ざしなどがある。この力石には差上げた者の名を刻んで奉納したもの。」

「 御神木 」。

「 祈祷殿(神楽殿)」前から、「拝殿」を振り返る。

「香取神宮」の「 本殿 」。

平安時代には伊勢神宮などと同様の20年ごとの建替えの制度があったが、戦国時代に廃れ、

現在の本殿は、元禄13年(1700)に幕府によって造営されたものである。

正面柱間が三間で前庇と短い後庇を加えた両流造(りょうながれづくり)の全国でも最大級の

もので、黒漆塗、檜皮葺(ひわだぶき)の重厚な社殿である。

また、蟇股(かえるまた)や虹梁(こうりょう)・組み物には極彩色の装飾が施され、前代の

慶長期の桃山様式の手法を受け継いでいる。

黒と金が織り交ざった装飾でありながら、「本殿」は流造を採用し、流線形が美しいのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.