PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして「 左馬神社

」の「 一の鳥居

」前に。

「 鯖社境内払下記念碑 」。

参道の左側には「 下飯田会館 」。

「 二の鳥居 」に向かって参道を進む。

「 供養塔 」と「 不動明王 」。

近づいて。

「 供養塔 」。

「 不動明王 」。

その左にも石碑が並んでいた。

「 馬頭観世音 」碑。

庚申塔 」群。

石造りの「 二の鳥居 」。

扁額は「 左馬神社 」。

奉納大鳥居

特志寄附者 小菅長作

昭和五十三年七月三十日

石工 浅見勝三」。

前方に「 社殿 」。

境内の樹叢は神奈川県の風致保安林に指定されており、中でも横浜市の名木古木にも

指定されている大イチョウは自然と畏怖の念を覚える迫力があるのであった。

「 左馬神社 氏子中

参道改修記念

昭和五十七年十二月吉日」

「 石灯籠 」。

ユニークな形状。

載っているだけ??

「 社殿 」

創建は平安末期とも小田原北条時代とも伝えられ、以前は「鯖神社」と表記されたと。

石橋山・富士川の合戦の働きを源頼朝に激賞された飯田五郎家義(飯田三郎家能と

同一人物とも)が創建したとも伝えられる。

【開創時期は社伝によれば、鎌倉時代初期との伝承を残しているが不明です。文禄年中

(1592~95)に境川辺の僧が勧請し、現在地に移って東泉寺持として受け継がれたのでは

ないかと見られます(川戸清氏説)。東泉寺は巨木山と号し、曹洞宗の植木村龍峰寺の末寺

でした。下飯田村の鎮守です。】とこの日に 頂いた資料 から。

この付近には「鯖神社」、「左馬神社」、「佐婆神社」といろいろとあるのであった。

神奈川県横浜市泉区 下飯田町1389。

近づいて。

祭神は 左馬頭源義朝 で、平安末期に飯田五郎家義が勧請したとも、小田原北条時代に領主

川上藤兵衛が勧請したとも言われています。天正18年(1590)に領主となった

筧越前守助兵衛為春(かけいえちぜんのかみすけひょうえためはる) は地域の鎮守さまとして

信仰し、社殿を修復しました。

境内のイチョウは市指定の名木古木です。他に 堅牢地神塔(けんろうじじんとう) ・

庚申塔などがあった。

さらに。

扁額は「左馬神社」 。

内陣。

社殿の右側奥に「 境内社 」。

朱の色の祠は、「 筧(かけい)稲荷社 」。平成二十八年に社殿修復された。

「 筧稲荷社 」に向って右手に堅牢地神塔、青面金剛が形取られた庚申塔(寛延二年(1749))が

あった。

ここにも石碑が。

「 堅牢地神塔 」と六手・合掌型の 「青面金剛像」。 持ち物は三叉劇、宝輪、弓矢、

中2手は金剛鈴と金剛鈷であろうか?

「 本殿 」を右側から。

社殿左側の 「 境内社 」。

内陣 。

境内の 大銀杏 。

「 第六十一回 平成二十二年五月二十三日

全国植樹記念樹

神奈川県神社庁」。

再び「 社殿 」を正面から。

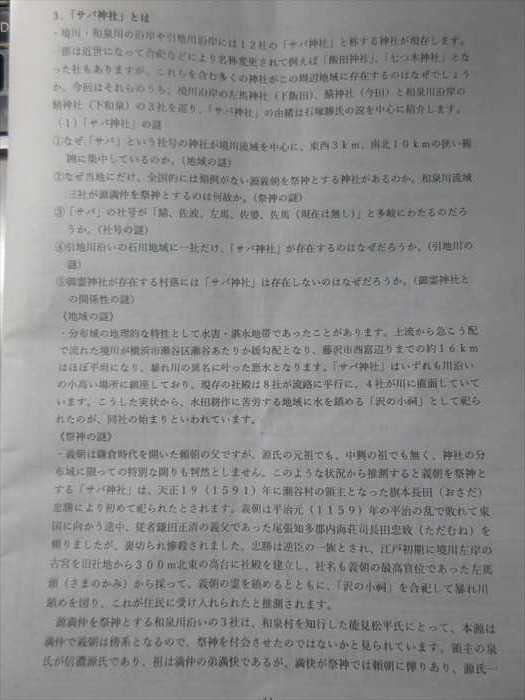

「サバ神社」とは・・・・頂いたこの日の資料から転記させていただきます(以下同様)。

・境川・和泉川の沿岸や引地川沿岸には12社の「サバ神社」と称する神社が現存します。

《社号の謎》

・義朝は勇壮な武将であったので、疫病からの守り神として崇められました。他方、鯖に整腸

作用がなどの薬効があるという知識が江戸時代中期以降に一般化しましたが、鯖の漁獲は

20世紀半ばまでは西国が中心でした。そのため、病を癒すとされた貴重な鯖にちなんで社名

にその字が使われるようになり、19世紀後半から20世紀初めに至り、厄除けのため7つの

サバ神社を参拝する七サバ参りが盛んになったといわれます。基本的には沢=「佐波」から

義朝=「左馬」へ、さらに「鯖」へという流れですが、流れの実情は一様ではありません。

・七サバ参りは年寄りが子供を背負って、正月一日に七社を巡ると子供が流行病に罹らないと

いう幕末頃から流行した民族信仰で、大正中期まで盛んだったといわれます。

七サバ社は特定の神社に固定したものではなく、いずれのサバ神社でも七社を巡拝すれば

良いとされます。七サバ参りの巡拝例を下記します。

《引地川の謎》

・石川の「サバ神社」は「佐波」と表記する唯一の神社ですが、昔は引地川の水害で別の場所

から今の高台に移動したこと、西俣野同様、義朝による侵攻を受けた大庭御厨の領域で

現東俣野村域に2つの「サバ神社」があると主張されています。西俣野の小宮を含め、保野郷の

3村には西俣野村、上俣野村、東俣野村の3つの「サバ神社」が社殿へ発展前の小宮・石司形態で

存在したとの説です。

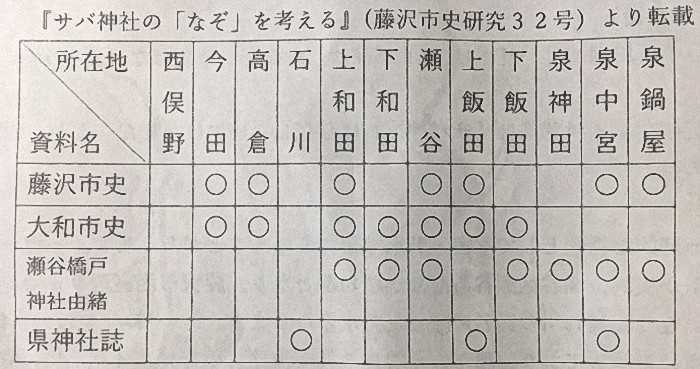

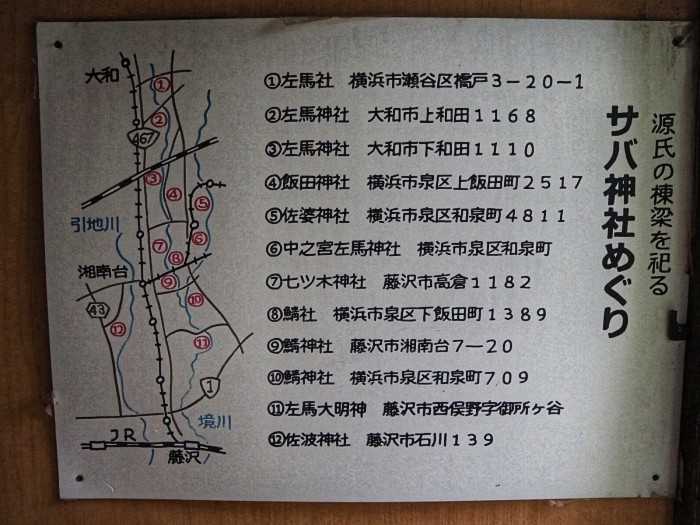

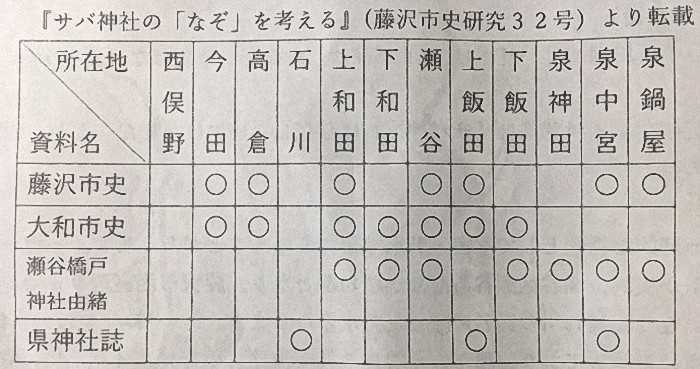

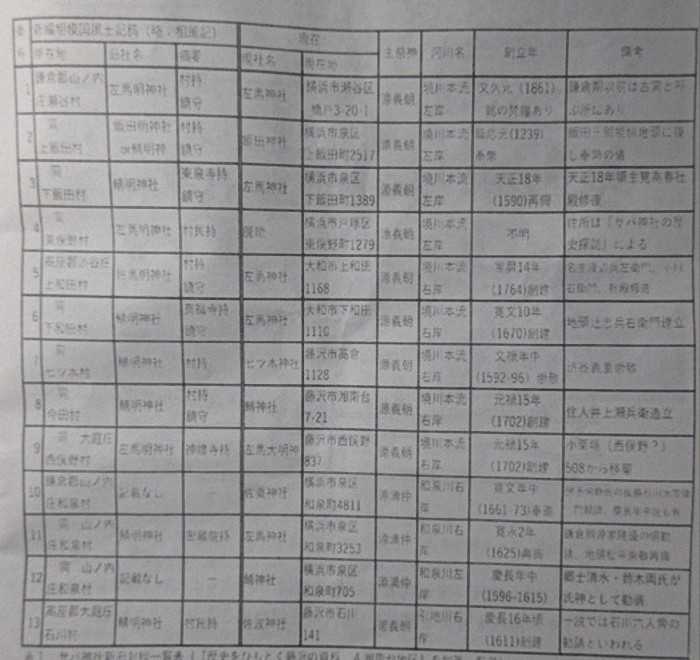

「 表1 サバ神社新旧対照一覧表 」

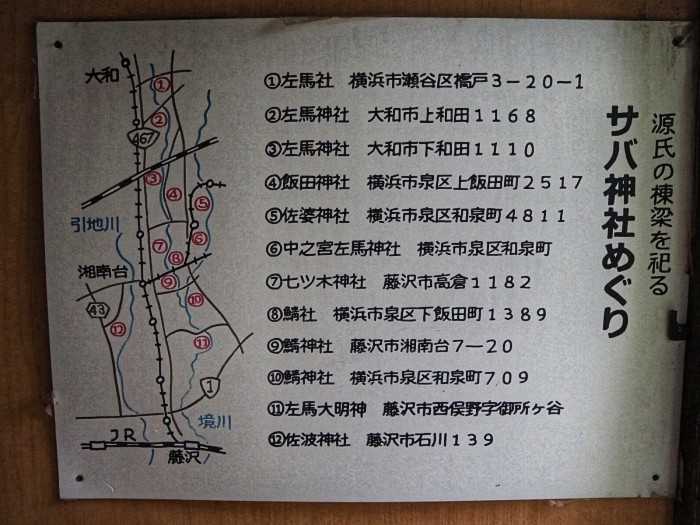

「 サバ神社十二社位置図 」

屋根に二つあった 社紋は「左三つ巴紋(ひだりみつどもえもん) 」 。

「 横浜市泉消防団 」と。

「観世音」碑。

「不動明王」と「ニの石鳥居」を振り返って「左馬神社」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 鯖社境内払下記念碑 」。

背面には次の如く刻まれていた。

「当神社境内地ハ官有地ナリシガ昭和二十二年五月三日布告ノ新憲法ニ依リ当神社払下ヲ受ケ

之ガ申請ニ際シ実地測量セシ○旧来ヨリ二間巾ノ参道ヲ三間巾ニ拡張スルニ当リ小菅一雄氏ヨリ

地所約四十坪奉納セラル之ニ依リ昭和二十五年一月二十五日付払下許可ヲ受領シ之ヲ永遠ニ

記念ス

之ガ申請ニ際シ実地測量セシ○旧来ヨリ二間巾ノ参道ヲ三間巾ニ拡張スルニ当リ小菅一雄氏ヨリ

地所約四十坪奉納セラル之ニ依リ昭和二十五年一月二十五日付払下許可ヲ受領シ之ヲ永遠ニ

記念ス

昭和二十五年四月十八日 氏子中」

参道の左側には「 下飯田会館 」。

「 二の鳥居 」に向かって参道を進む。

「 供養塔 」と「 不動明王 」。

近づいて。

「 供養塔 」。

「 不動明王 」。

その左にも石碑が並んでいた。

「 馬頭観世音 」碑。

庚申塔 」群。

石造りの「 二の鳥居 」。

扁額は「 左馬神社 」。

奉納大鳥居

特志寄附者 小菅長作

昭和五十三年七月三十日

石工 浅見勝三」。

前方に「 社殿 」。

境内の樹叢は神奈川県の風致保安林に指定されており、中でも横浜市の名木古木にも

指定されている大イチョウは自然と畏怖の念を覚える迫力があるのであった。

「 左馬神社 氏子中

参道改修記念

昭和五十七年十二月吉日」

「 石灯籠 」。

ユニークな形状。

載っているだけ??

「 社殿 」

創建は平安末期とも小田原北条時代とも伝えられ、以前は「鯖神社」と表記されたと。

石橋山・富士川の合戦の働きを源頼朝に激賞された飯田五郎家義(飯田三郎家能と

同一人物とも)が創建したとも伝えられる。

【開創時期は社伝によれば、鎌倉時代初期との伝承を残しているが不明です。文禄年中

(1592~95)に境川辺の僧が勧請し、現在地に移って東泉寺持として受け継がれたのでは

ないかと見られます(川戸清氏説)。東泉寺は巨木山と号し、曹洞宗の植木村龍峰寺の末寺

でした。下飯田村の鎮守です。】とこの日に 頂いた資料 から。

この付近には「鯖神社」、「左馬神社」、「佐婆神社」といろいろとあるのであった。

神奈川県横浜市泉区 下飯田町1389。

近づいて。

祭神は 左馬頭源義朝 で、平安末期に飯田五郎家義が勧請したとも、小田原北条時代に領主

川上藤兵衛が勧請したとも言われています。天正18年(1590)に領主となった

筧越前守助兵衛為春(かけいえちぜんのかみすけひょうえためはる) は地域の鎮守さまとして

信仰し、社殿を修復しました。

境内のイチョウは市指定の名木古木です。他に 堅牢地神塔(けんろうじじんとう) ・

庚申塔などがあった。

さらに。

扁額は「左馬神社」 。

内陣。

社殿の右側奥に「 境内社 」。

朱の色の祠は、「 筧(かけい)稲荷社 」。平成二十八年に社殿修復された。

「 筧稲荷社 」に向って右手に堅牢地神塔、青面金剛が形取られた庚申塔(寛延二年(1749))が

あった。

ここにも石碑が。

「 堅牢地神塔 」と六手・合掌型の 「青面金剛像」。 持ち物は三叉劇、宝輪、弓矢、

中2手は金剛鈴と金剛鈷であろうか?

「 本殿 」を右側から。

社殿左側の 「 境内社 」。

内陣 。

境内の 大銀杏 。

「 第六十一回 平成二十二年五月二十三日

全国植樹記念樹

神奈川県神社庁」。

再び「 社殿 」を正面から。

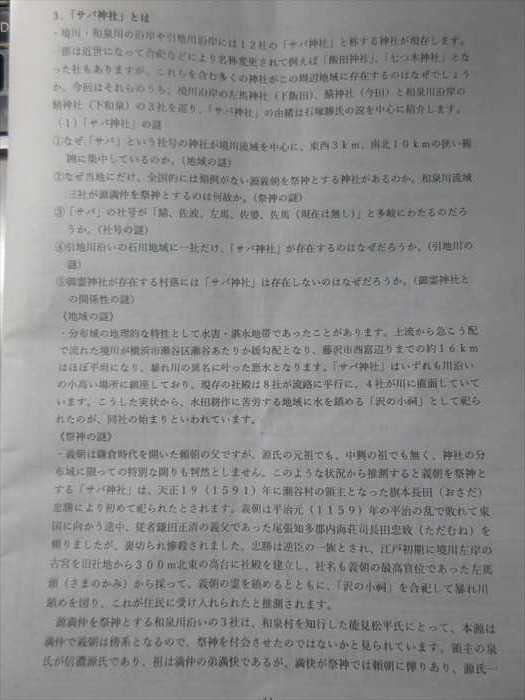

「サバ神社」とは・・・・頂いたこの日の資料から転記させていただきます(以下同様)。

・境川・和泉川の沿岸や引地川沿岸には12社の「サバ神社」と称する神社が現存します。

一部は近世になって合祀などにより名称変更されて例えば「飯田神社」、「七つ木神社」となった

社もありますが、それらを含む多くの神社がこの周辺地域に存在するのはなぜでしようか。

社もありますが、それらを含む多くの神社がこの周辺地域に存在するのはなぜでしようか。

今回はそれらのうち、境川沿岸の左馬神社(下飯田)、鯖神社(今田)ろ和泉川沿岸の鯖神社(下和泉)の

3社を巡り、「サバ神社」の由緒は石塚勝氏の説を中心に紹介します。

3社を巡り、「サバ神社」の由緒は石塚勝氏の説を中心に紹介します。

(1)「サバ神社」の謎

①なぜ「サバ」という社号の神社が境川流域を中心に、東西3km、南北10kmの狭い範囲に集中して

いるのか。(地域の謎)

いるのか。(地域の謎)

②なぜ当地にだけ、全国的には類例がない源義朝を祭神とする神社があるのか。和泉川流域三社が

源満仲を祭神とするのは何故か。(祭神の謎)

源満仲を祭神とするのは何故か。(祭神の謎)

③「サバ」の社号が「鯖、佐波、左馬、佐婆、佐馬(現在は無し)」と多岐にわたるのだろ

うか。(社号の謎)

④引地川沿いの石川地域に一社だけ、「サバ神社」が存在するのはなぜだろうか。(引地川の謎)

⑤御霊神社が存在する村落には「サバ神社」は存在しないのはなぜだろうか。(御霊神社との

関係性の謎)

関係性の謎)

《地域の謎》

・分布域の地理的な特性として水害・湛水地帯であったことがあります。上流から急こう配

で流れた境川が横浜市瀬谷区瀬谷あたりから緩勾配となり、藤沢市西富辺りまでの約16km

はほぼ平坦になり、暴れ川の異名に叶った悪水となります。「サバ神社」はいずれも川沿い

の小高い場所に鎮座しており、現存の社殿は8社が流路に平行に、4社が川に直面していて

います。こうした実状から、水田耕作に苦労する地域に水を鎮める「沢の小祠」として祀られ

たのが、同社の始まりといわれています。

たのが、同社の始まりといわれています。

《祭神の謎》

・義朝は鎌倉時代を開いた頼朝の父ですが、源氏の元祖でも、中興の祖でも無く神社の分布域に

限っての特別な関りも判然としません。このような状況から推測すると義朝を祭神とする

「サバ神社」は天正19 (1591)年に瀬谷村の領主となった旗本長田(おさだ)忠勝により初めて

祀られたとされます。義朝は平治元(1159)年の平治の乱で敗れて東国に向かう途中、従者

鎌田正清の義父であった尾張知多郡内海荘司長田忠致(ただむね)を頼りましたが、裏切られ

惨殺されました。忠勝は逆臣の一族とされ、江戸初期に境川左岸の古宮を旧社地から300m

北東の高台に社殿を建立し、社名も義朝の最高官位であった左馬頭(さまのかみ)から採って、

義朝の霊を鎮めるとともに、「沢の小祠」を合祀して暴れ川鎮めを図り、これが住民に受け

入れられたと推測されます。

限っての特別な関りも判然としません。このような状況から推測すると義朝を祭神とする

「サバ神社」は天正19 (1591)年に瀬谷村の領主となった旗本長田(おさだ)忠勝により初めて

祀られたとされます。義朝は平治元(1159)年の平治の乱で敗れて東国に向かう途中、従者

鎌田正清の義父であった尾張知多郡内海荘司長田忠致(ただむね)を頼りましたが、裏切られ

惨殺されました。忠勝は逆臣の一族とされ、江戸初期に境川左岸の古宮を旧社地から300m

北東の高台に社殿を建立し、社名も義朝の最高官位であった左馬頭(さまのかみ)から採って、

義朝の霊を鎮めるとともに、「沢の小祠」を合祀して暴れ川鎮めを図り、これが住民に受け

入れられたと推測されます。

源満仲を祭神とする和泉川沿いの3社は、和泉村を知行した能見松平氏にとって、本源は満仲で

義朝は傍系となるので、祭神を付会させたのではないかと見られています、領主の泉氏が信濃

源氏であり、祖は満仲の弟満快であるが、満快が祭神では頼朝に憚りあり、源氏一門にとって

異論のない満仲にしたと元藤沢地名の会会員植松晴男氏説もあります。」

義朝は傍系となるので、祭神を付会させたのではないかと見られています、領主の泉氏が信濃

源氏であり、祖は満仲の弟満快であるが、満快が祭神では頼朝に憚りあり、源氏一門にとって

異論のない満仲にしたと元藤沢地名の会会員植松晴男氏説もあります。」

《社号の謎》

・義朝は勇壮な武将であったので、疫病からの守り神として崇められました。他方、鯖に整腸

作用がなどの薬効があるという知識が江戸時代中期以降に一般化しましたが、鯖の漁獲は

20世紀半ばまでは西国が中心でした。そのため、病を癒すとされた貴重な鯖にちなんで社名

にその字が使われるようになり、19世紀後半から20世紀初めに至り、厄除けのため7つの

サバ神社を参拝する七サバ参りが盛んになったといわれます。基本的には沢=「佐波」から

義朝=「左馬」へ、さらに「鯖」へという流れですが、流れの実情は一様ではありません。

・七サバ参りは年寄りが子供を背負って、正月一日に七社を巡ると子供が流行病に罹らないと

いう幕末頃から流行した民族信仰で、大正中期まで盛んだったといわれます。

七サバ社は特定の神社に固定したものではなく、いずれのサバ神社でも七社を巡拝すれば

良いとされます。七サバ参りの巡拝例を下記します。

《引地川の謎》

・石川の「サバ神社」は「佐波」と表記する唯一の神社ですが、昔は引地川の水害で別の場所

から今の高台に移動したこと、西俣野同様、義朝による侵攻を受けた大庭御厨の領域で

あったことから、「サバ神社」を建立し、「鯖神社」から「佐波神社」と社号も変えています。

この説は東俣野の郷上史家川戸清氏が示されています。

この説は東俣野の郷上史家川戸清氏が示されています。

《御霊神社との関係性の謎》

サバ神社周辺の村落には権五郎景正を祀る御霊神社がいくつか存在します。非業の最期を

遂げた義朝の霊が祟りをもたらし、霊を鎮めるために祭神として祀ったサバ神社は、御霊神社が

鎌倉郡内の各地に勧請される過程で、郡境の境川流域に派生し出現した御霊神社の一種と

みることができます。そのため、同一地域に神明社・天王社・山王社等の様々な社が混在する

なかで、サバ・御霊両社のみは並存せず、地域分けして分布しています。サバ神社のある俣野内

には御霊神社が無く、御霊神社のある深沢・深谷等にはサバ神社はありません。

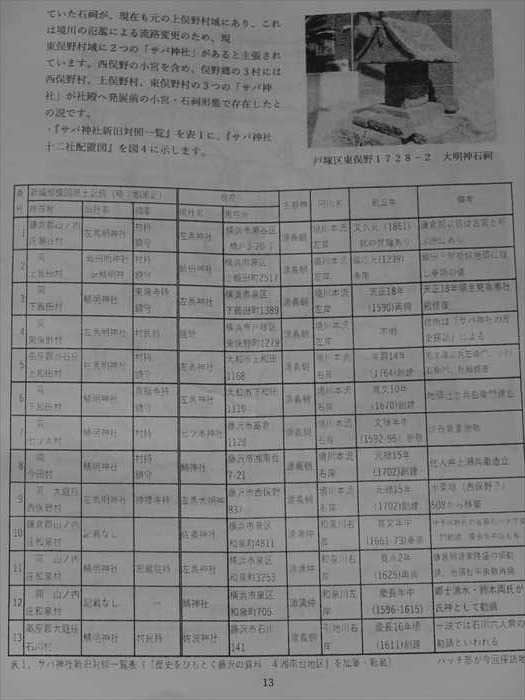

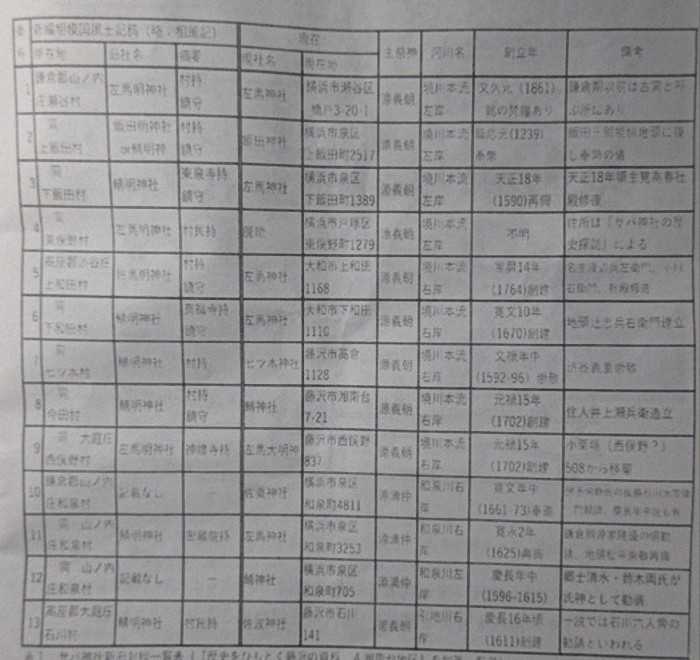

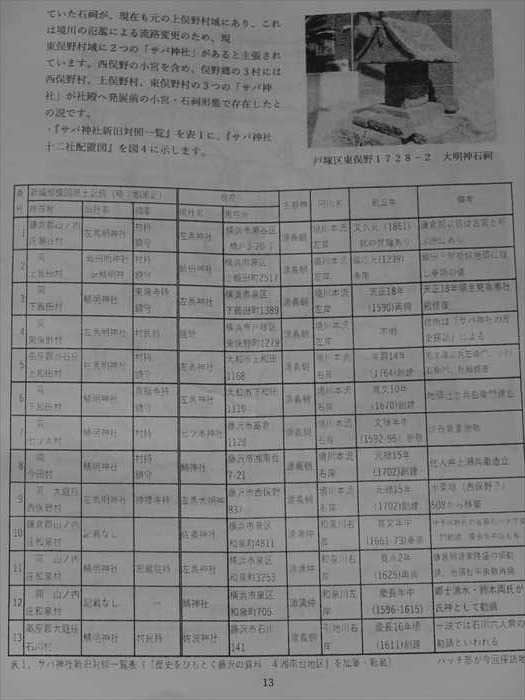

(2)サバ神社一覧

ていた石祠が、現在も元の上俣野村域にあり、これは境川の氾濫による流路変更のため、鎌倉郡内の各地に勧請される過程で、郡境の境川流域に派生し出現した御霊神社の一種と

みることができます。そのため、同一地域に神明社・天王社・山王社等の様々な社が混在する

なかで、サバ・御霊両社のみは並存せず、地域分けして分布しています。サバ神社のある俣野内

には御霊神社が無く、御霊神社のある深沢・深谷等にはサバ神社はありません。

(2)サバ神社一覧

現存する「サバ神社」は12社ありますが、廃絶された東俣野を加えると13社となります。

先の川戸氏は現東俣野(戸塚区東俣野1 7 2 8ー2 )にはもうーっ「大明神」と呼ばれていた

先の川戸氏は現東俣野(戸塚区東俣野1 7 2 8ー2 )にはもうーっ「大明神」と呼ばれていた

現東俣野村域に2つの「サバ神社」があると主張されています。西俣野の小宮を含め、保野郷の

3村には西俣野村、上俣野村、東俣野村の3つの「サバ神社」が社殿へ発展前の小宮・石司形態で

存在したとの説です。

・「サバ神社新旧対照一覧」を表1に、「サバ神社十二社配置図」を図4に示します。

「 表1 サバ神社新旧対照一覧表 」

「 サバ神社十二社位置図 」

屋根に二つあった 社紋は「左三つ巴紋(ひだりみつどもえもん) 」 。

「 横浜市泉消防団 」と。

「観世音」碑。

「不動明王」と「ニの石鳥居」を振り返って「左馬神社」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.