PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「築地場外市場」の「波除通り」を進むと突き当り正面にあったのが

「 波除神社(なみよけじんじゃ) 」。

中央区築地6丁目20−37。

石鳥居の右側にあったのが

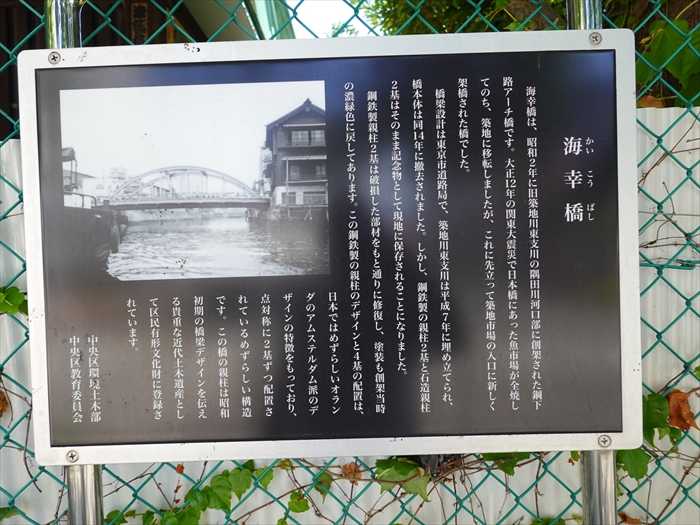

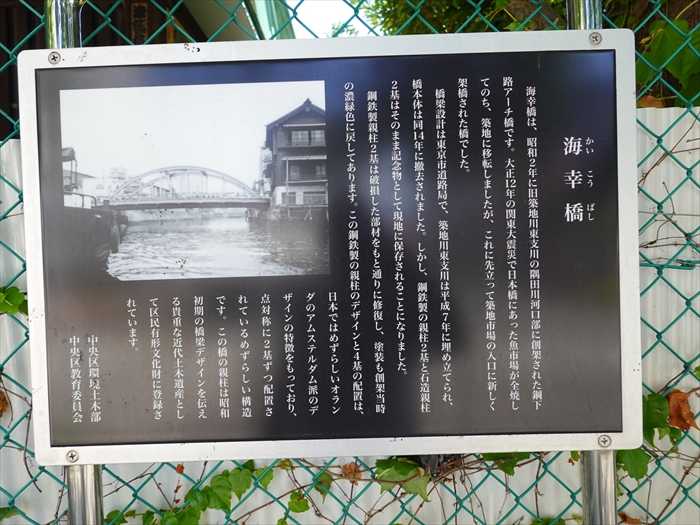

「 海幸橋 」案内板。

「 海幸橋

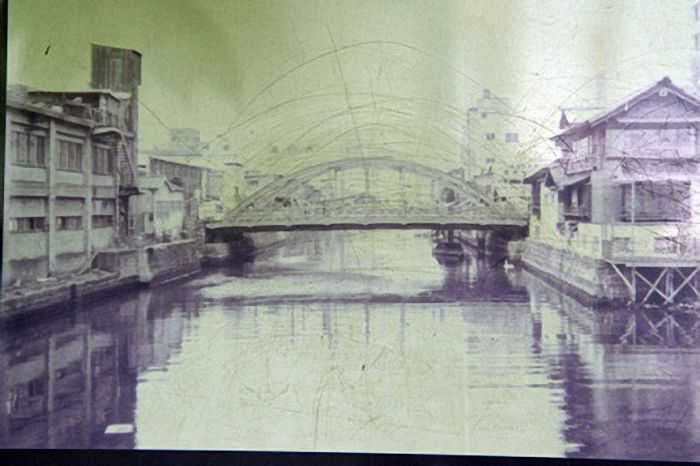

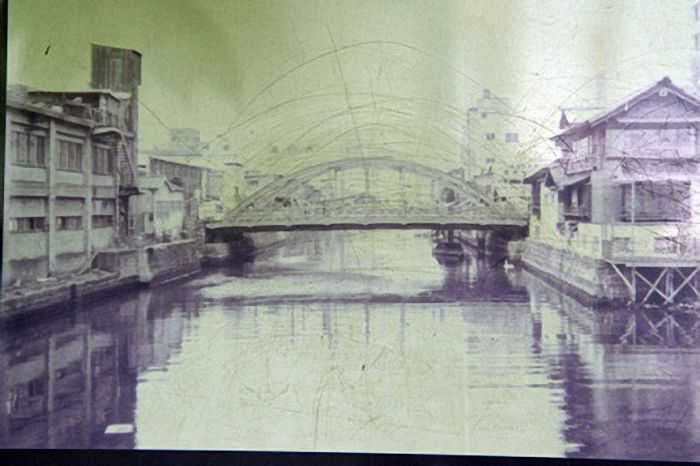

説明板に掲載されていた在りし日の「海幸橋」。

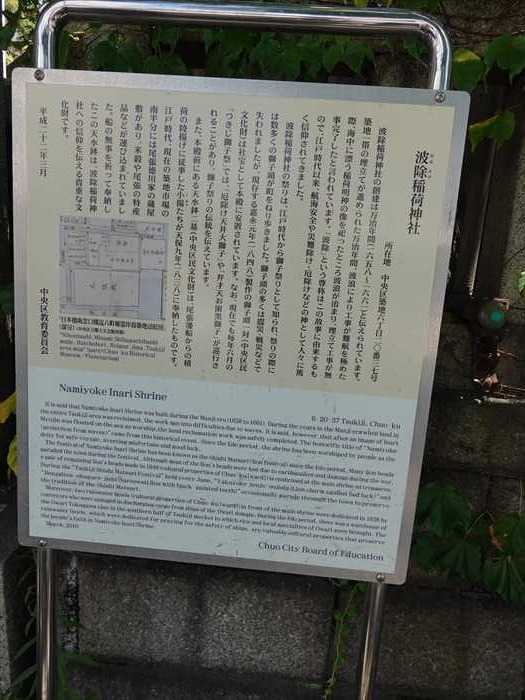

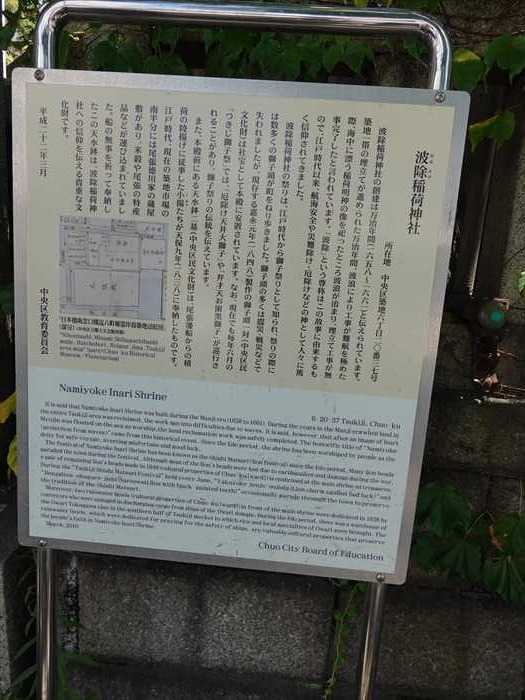

「 波除稲荷神社

所在地 中央区築地六丁目二十番−三七号

波除稲荷神社の創建は万治元年(一六五八~一六六一)と伝えられています。

築地一帯の埋立てが進められた万治年間、波浪により工事が難航を極めた際、海中に漂う

稲荷明神の像を祀ったところ波浪が治まり、埋立て工事が無事完了したと言われています。

「波除」という尊称はこの故事に由来するもので、江戸時代以来、航海安全や災難除け・厄除け

などの神として人々に篤く信仰されてきました。

波除稲荷神社の祭りは、江戸時代から獅子祭りとして知られ、祭りの際には数多くの獅子頭が

町をねり歩きました。獅子頭の多くは震災・戦災などで失われましたが、現存する嘉永元年

(一八四八年)製作の獅子頭一対(中央区民文化財)は社宝として本殿に安置されています。

なお、現在でも毎年六月の「つきじ獅子祭」では、「厄除け天井獅子」や「弁才天お歯黒獅子」が

また、本殿前にある天水鉢二基(中央区民文化財)は、尾張藩船からの積荷の陸揚げに従事した

小揚(こあげ)たちが天保九年(一八三八年)に奉納したものです。

江戸時代、旧築地市場の南半分には尾張徳川家の蔵屋敷があり、米穀や尾張の特産品などが

運び込まれていました。

船の無事を祈って奉納したこの天水鉢は、波除稲荷神社への信仰を伝える貴重な文化財です。

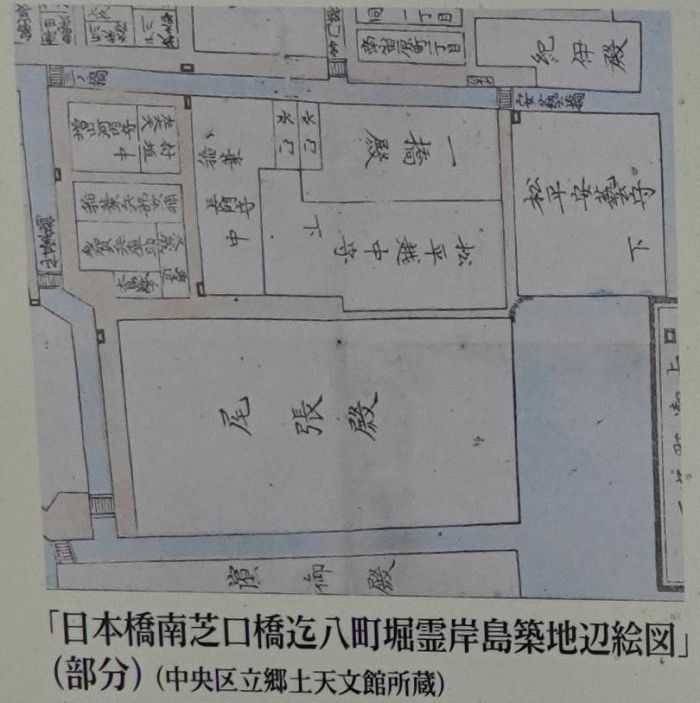

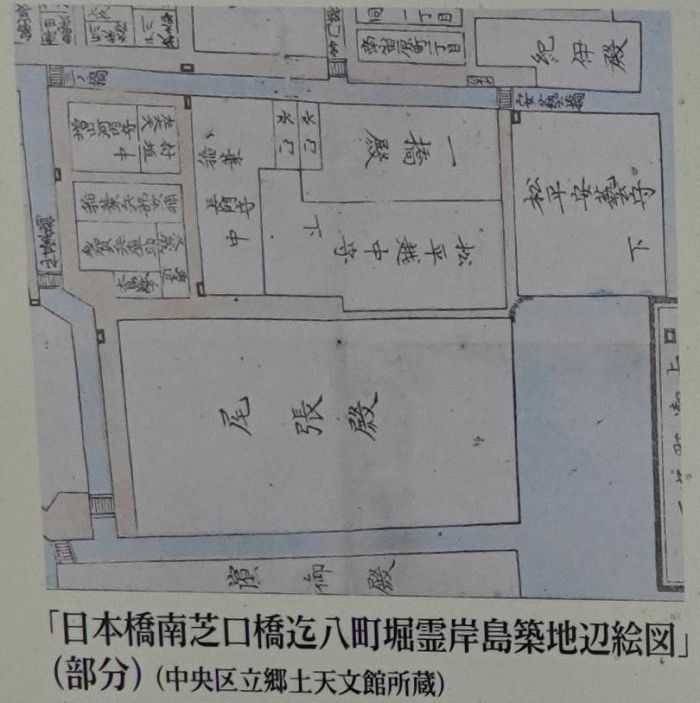

「日本橋南芝口橋迄八丁堀霊岸島築地辺絵図」(部分)。

社号標石「波除神社」 。

多くの 奉納提灯 が。

石鳥居とその奥に五色幕。

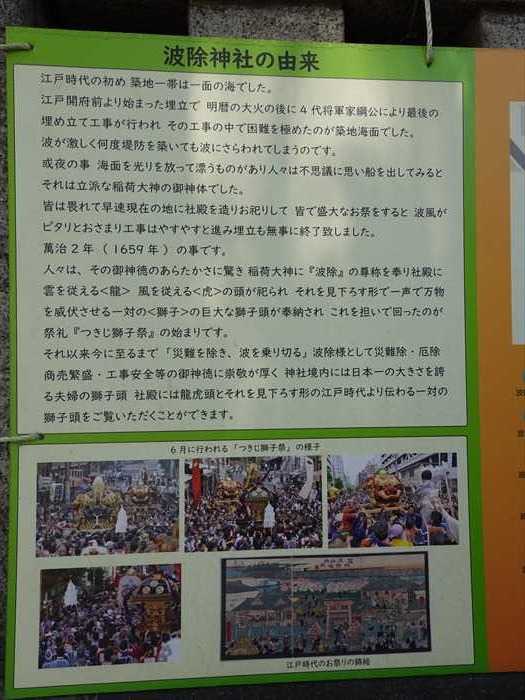

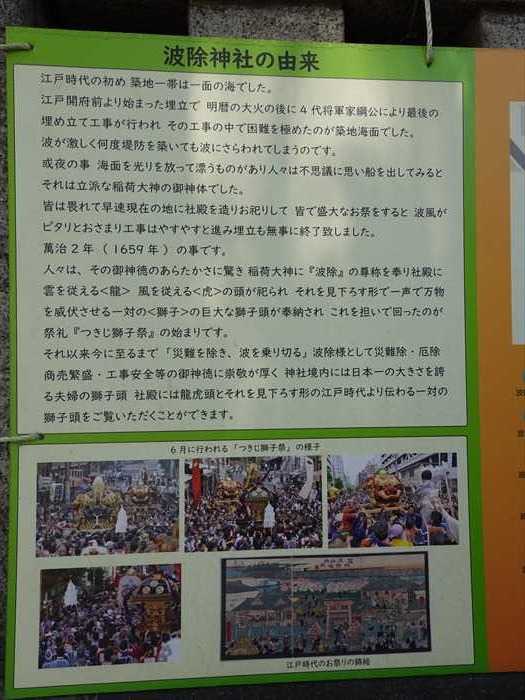

「 波除神社の由来

6月に行われる「つきじ獅子祭」の様子。

「 お歯黒獅子 」。

「お歯黒獅子」は 雌の獅子 。

頭のてっぺんに飾られている宝珠の中には弁財天の像が収められており、やはり女性を象徴する

ような存在。

高さ2.15メートル、幅2.5メートル、重量700キロ。

「 波除弁財天 お歯黒獅子 」。

口に近づいて。

「 雌の大獅子 お歯黒獅子

芸能・習い事に福を授ける芸能の神

弁財天 市杵島姫命

「 弁財天 見返り幕 」をネットから。

石鳥居を覆うが如き「 御神木 枝垂れ銀杏 」。

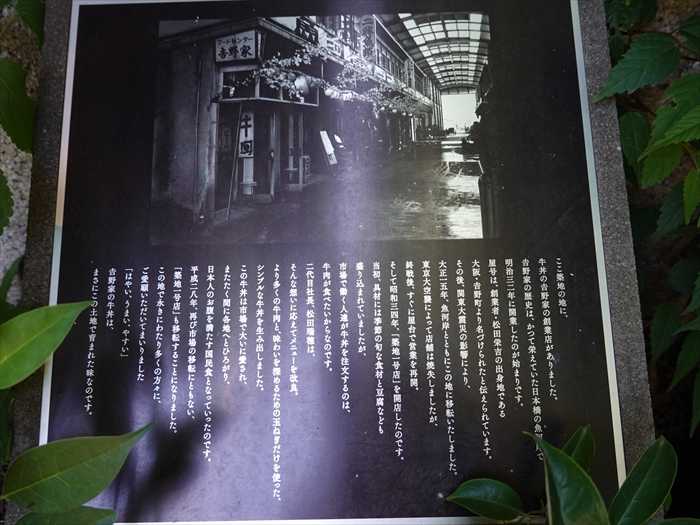

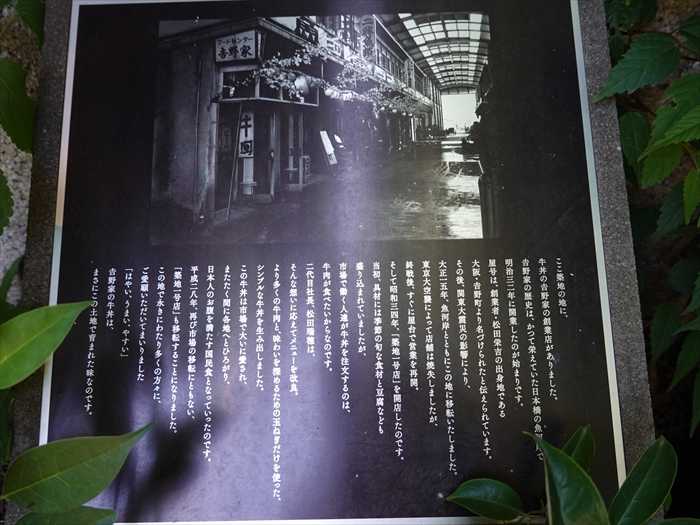

「 吉野家 」碑。

「 奉納 吉野家 」と。

「 ここ築地の地に、牛丼の吉野家の創業店がありました。

関東大震災後、築地に移転したばかりの「吉野家」 。写真提供/吉野家。

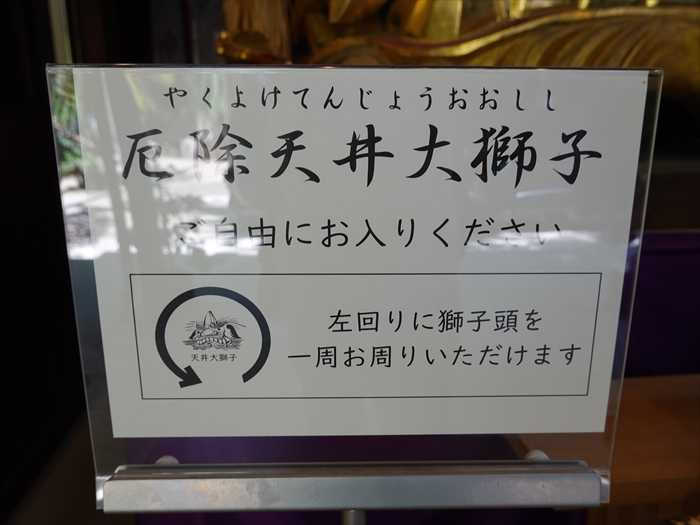

そして「 厄除天井大獅子 」。

「 厄除天井大獅子

ご自由にお入りください。

左回りに獅子頭を一周お周りいただけます。」

知田清雲作 と。

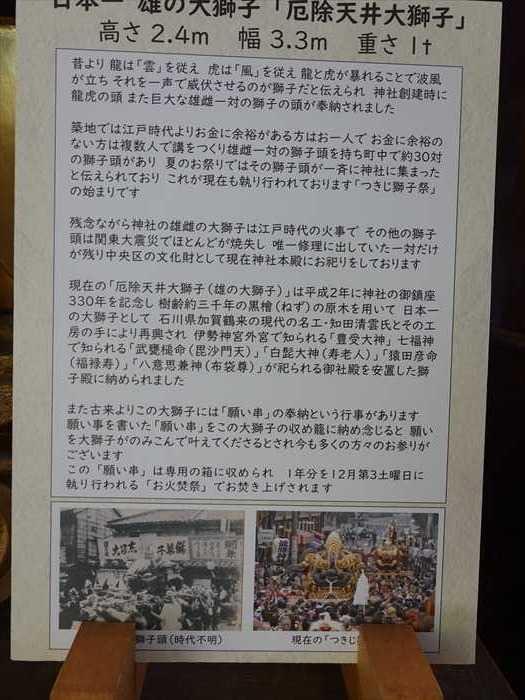

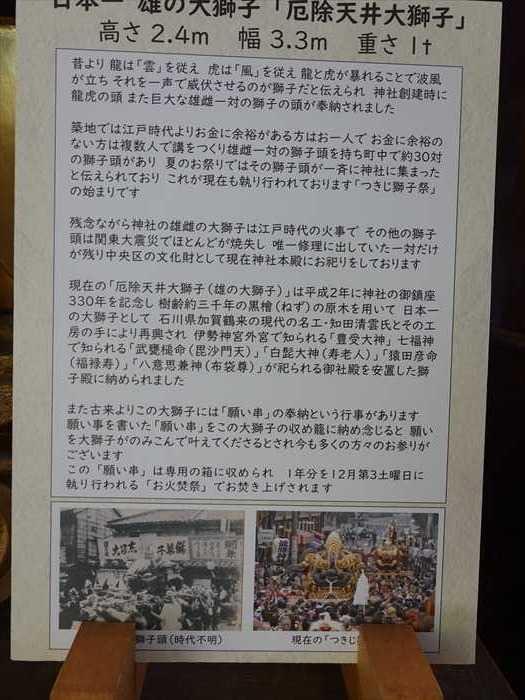

「 日本一 雄の大獅子「厄除天井大獅子」

高さ2.4m 幅3.3m 重さ1t

昔より 龍は「雲」を従え 虎は「風」を従え 龍と虎が暴れることで波風が立ち それを一声で

威伏させるのが獅子だと伝えられ 神社創建時に龍虎の頭また巨大な雄雌一対の獅子の頭カが

奉納されました。

築地では江戸時代よりお金に余裕がある方はお一人で お金に余裕のない方は複数人で講をつくり

雄雌一対の獅子頭を持ち町中で約30対の獅子頭があり 夏のお祭りではその獅子頭が一斉に神社に

集まったと伝えられており これが現在も執り行われております「つきじ獅子祭」の始まりです。

「 厄除天井大獅子 」の裏側に展示されていた。

「 厄除天井大獅子 」の裏側から鼻の穴を見る。

神棚も。

「 お守り ご朱印 授与所 」。

様々な種類のお守りが並んでいた。

「御朱印のご案内」

社殿 を正面から。

内陣。

火消し「す組」の桶。

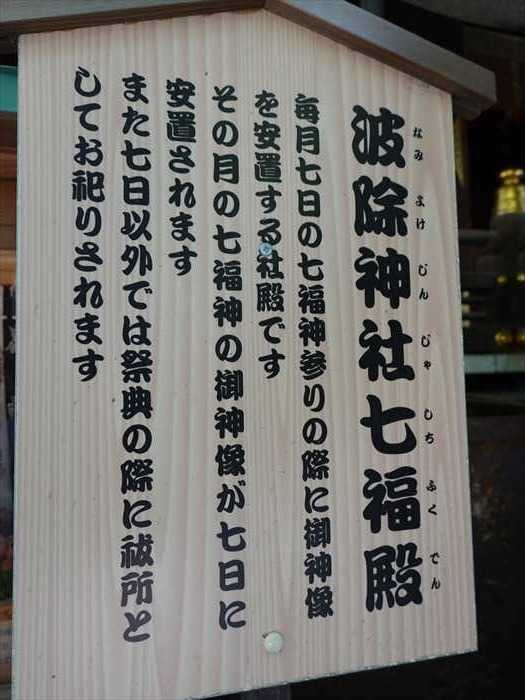

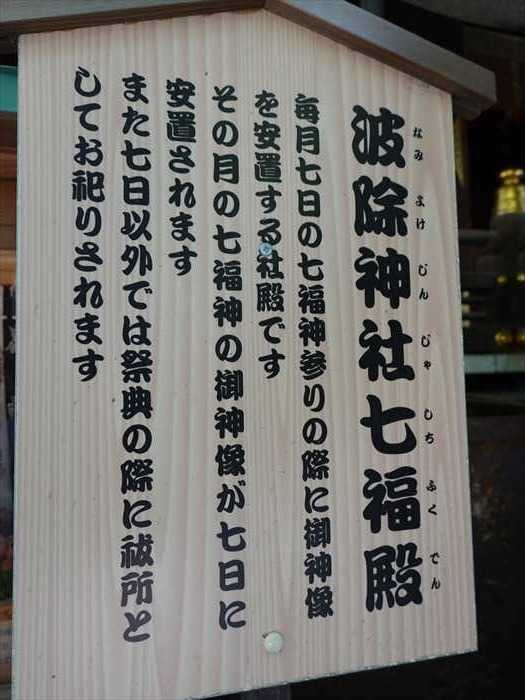

「 波寄神社七福殿 」。

「 波寄神社七福殿

毎月七日の七福神参りの際に御神像を安置する社殿です。

その月の七福神の御神像が七日に安置されます。また七日以外では祭典の際に祓所としても

お祀りされます」

「社殿を護るように築地らしい海産物をかたどった「海の七福神(粘土作家田辺ヒデキ作)が

安置されております。」

「 玉子塚 」。

すし屋、料理屋で業務用の卵焼きが多く作られるので、使用した玉子への感謝を込めて玉子塚が

建てられたと。

末社の天祖神社 。

天照大神(あまてらすおおみかみ) 伊勢の神宮の御祭神(日本人の大御祖神さま)

大国主命(おおくにのぬしのみこと) 大黒天様(経営・開運の守り神)

少彦名命(すくなひこなのみこと) 恵比寿様(医薬・開運の守り神)

天日鷲命(あめのひわしのみこと) お酉様(商売繁盛の守り神)

「 すし塚 」。

すし 日本の風土に育ち日本の誰れもがこよなく愛し 自慢している食べ物 それが すし

永い永い伝統の中にある すし しかしその歴史の蔭にいくたの魚介が 身を提してくれたで

あろうか 世人の味覚をたのしませ そして また わたし達のたつきの基になってくれた

さかなたち それらあまた魚介の霊を慰めとわに鎮まれしと祈り 而して永遠の食物としての

すしを表徴するため ここゆかりの地にすし塚を建てたゆえんである

昭和47年(1972年)11月1日

「 海老の大丸の碑

奉納

株式会社

海老の大丸

東天會てんぷら料理協同組合」

「海老塚」碑 。

「鮟鱇塚」碑 。

「鮮魚塚」碑 。

「 おきつね様と称される小祠 」。

「昆布塚」碑 。

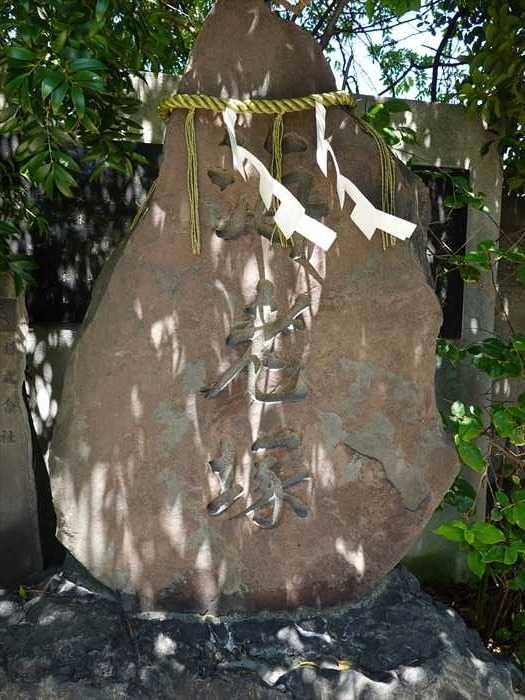

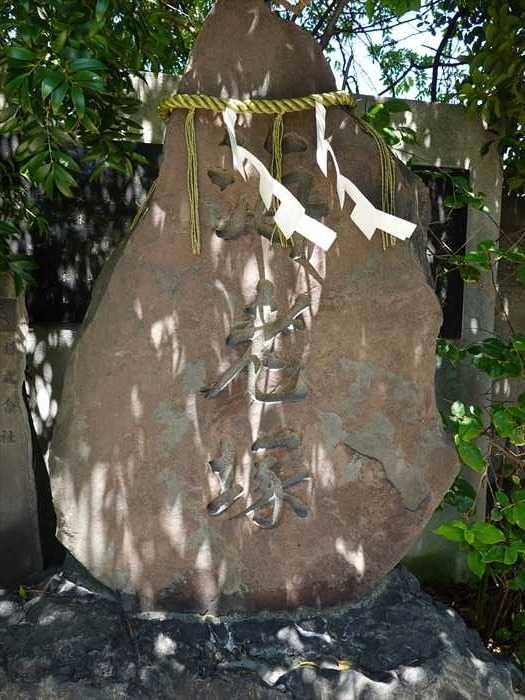

ここにも「波除神社」と。

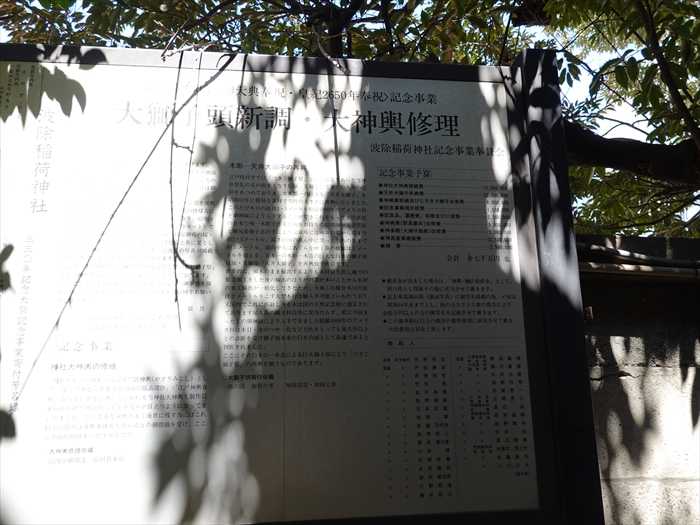

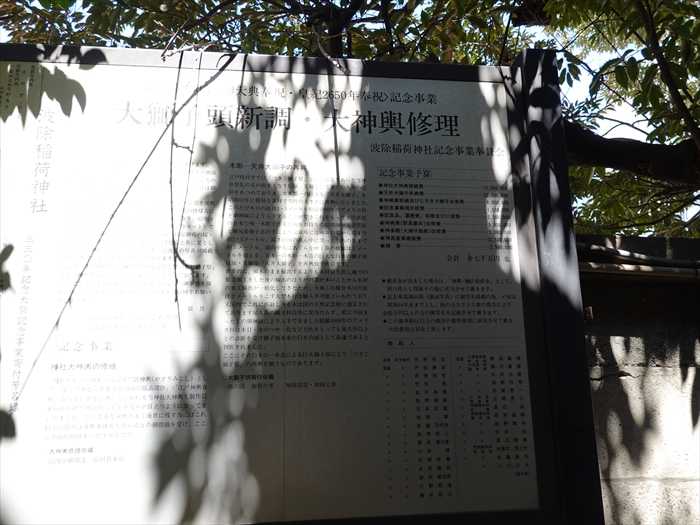

「大獅子頭新調・大神輿修理」案内板 。

「魚がし」碑 。

「魚河岸」碑 。

そして「 築地魚河岸 海幸橋棟 」を見る。

中央区築地6丁目27−1。

そして再び「波除神社」の入口を振り返り、「波除神社」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

【新品未開封】iPhone14promax256GB 紫 国内版SIMフリー 一括購入品 日本版 プレゼント ギフト 平日15時までの注文で即日発送 送料無料MQ9E3JA 4549995360967

「 波除神社(なみよけじんじゃ) 」。

中央区築地6丁目20−37。

石鳥居の右側にあったのが

「 海幸橋 」案内板。

「 海幸橋

海幸橋は、昭和2年に旧築地川東支川の隅田川河口部に創架された鋼下路アーチ橋です。

大正12年の関東大震災で日本橋にあった魚市場が全焼してのち、築地に移転しましたが、

これに先立って築地市場の人口に新しく架橋された橋でした。

大正12年の関東大震災で日本橋にあった魚市場が全焼してのち、築地に移転しましたが、

これに先立って築地市場の人口に新しく架橋された橋でした。

橋梁設計は東京市道路局で、築地川東支川は平成7年に埋め立てられ、橋本体は同14年に

撤去されました。しかし、鋼鉄製の親柱2基と石造親柱2基はそのまま記念物として現地に

保存されることになりました。

撤去されました。しかし、鋼鉄製の親柱2基と石造親柱2基はそのまま記念物として現地に

保存されることになりました。

鋼鉄製親柱2基は破損した部材をもと通りに修復し、塗装も創架当時の濃緑色に戻してあります。

この鋼鉄製の親柱のデザインと4基の配置は、日本ではめずらしいオランダのアムステルダム派の

デザインの特徴をもっており、点対称に2基ずつ配置されているめずらしい構造です。この橋の

親柱は昭和初期の橋梁デザインを伝える貴重な近代土木遺産として区民有形文化財に登録されて

います。

この鋼鉄製の親柱のデザインと4基の配置は、日本ではめずらしいオランダのアムステルダム派の

デザインの特徴をもっており、点対称に2基ずつ配置されているめずらしい構造です。この橋の

親柱は昭和初期の橋梁デザインを伝える貴重な近代土木遺産として区民有形文化財に登録されて

います。

中央区環境上木部

中央区教育委員会」

説明板に掲載されていた在りし日の「海幸橋」。

「 波除稲荷神社

所在地 中央区築地六丁目二十番−三七号

波除稲荷神社の創建は万治元年(一六五八~一六六一)と伝えられています。

築地一帯の埋立てが進められた万治年間、波浪により工事が難航を極めた際、海中に漂う

稲荷明神の像を祀ったところ波浪が治まり、埋立て工事が無事完了したと言われています。

「波除」という尊称はこの故事に由来するもので、江戸時代以来、航海安全や災難除け・厄除け

などの神として人々に篤く信仰されてきました。

波除稲荷神社の祭りは、江戸時代から獅子祭りとして知られ、祭りの際には数多くの獅子頭が

町をねり歩きました。獅子頭の多くは震災・戦災などで失われましたが、現存する嘉永元年

(一八四八年)製作の獅子頭一対(中央区民文化財)は社宝として本殿に安置されています。

なお、現在でも毎年六月の「つきじ獅子祭」では、「厄除け天井獅子」や「弁才天お歯黒獅子」が

また、本殿前にある天水鉢二基(中央区民文化財)は、尾張藩船からの積荷の陸揚げに従事した

小揚(こあげ)たちが天保九年(一八三八年)に奉納したものです。

江戸時代、旧築地市場の南半分には尾張徳川家の蔵屋敷があり、米穀や尾張の特産品などが

運び込まれていました。

船の無事を祈って奉納したこの天水鉢は、波除稲荷神社への信仰を伝える貴重な文化財です。

「日本橋南芝口橋迄八丁堀霊岸島築地辺絵図」(部分)。

社号標石「波除神社」 。

多くの 奉納提灯 が。

石鳥居とその奥に五色幕。

「 波除神社の由来

」

「 波除神社の由来

江戸時代の初め築地一帯は一面の海でした。

江戸開府前より始まった埋立で 明暦の大火の後に4代将軍家綱公により最後の埋め立て工事が

行われ その工事の中で困難を極めたのが築地海面でした。

行われ その工事の中で困難を極めたのが築地海面でした。

波が激しく何度堤防を築いても波にさらわれてしまうのてす。

或夜の事 海面を光りを放って漂うものがあり人々は不思議に思い船を出してみるとそれは立派な

稲荷大神の御神体でした。

稲荷大神の御神体でした。

皆は畏れて早速現在の地に社殿を造りお祀りして 皆で盛大なお祭をすると 波風がピタリと

おさまりエ事はやすやすと進み埋立も無事に終了致しました。

おさまりエ事はやすやすと進み埋立も無事に終了致しました。

萬治2年(1659年)の事です。

人々は、その御神徳のあらたかさに驚き 稲荷大神に『波除』の尊称を奉り社殿に雲を従える

<龍>風を従える<虎>の頭が祀られ それを見下ろす形で一声で万物を威伏させる一対の

<獅子>の巨大な獅子頭が奉納され これを担いて回ったのが祭礼『つきじ獅子祭』の始まりです。

<龍>風を従える<虎>の頭が祀られ それを見下ろす形で一声で万物を威伏させる一対の

<獅子>の巨大な獅子頭が奉納され これを担いて回ったのが祭礼『つきじ獅子祭』の始まりです。

それ以来今に至るまて「災難を除き、波を乗り切る」波除様として災難除・厄除・商売繁盛・

工事安全等の御神徳に崇敬が厚く神社境内には日本一の大きさを誇る夫婦の獅子頭 社殿には

龍虎頭とそれを見下ろす形の江戸時代より伝わる一対の獅子頭をご覧いただくことができます。」

工事安全等の御神徳に崇敬が厚く神社境内には日本一の大きさを誇る夫婦の獅子頭 社殿には

龍虎頭とそれを見下ろす形の江戸時代より伝わる一対の獅子頭をご覧いただくことができます。」

6月に行われる「つきじ獅子祭」の様子。

「 お歯黒獅子 」。

「お歯黒獅子」は 雌の獅子 。

頭のてっぺんに飾られている宝珠の中には弁財天の像が収められており、やはり女性を象徴する

ような存在。

高さ2.15メートル、幅2.5メートル、重量700キロ。

「 波除弁財天 お歯黒獅子 」。

口に近づいて。

「 雌の大獅子 お歯黒獅子

芸能・習い事に福を授ける芸能の神

弁財天 市杵島姫命

江戸時代に東都名物とされ焼失しておりました雌の大獅子は平成14年に高さ一尺の台座を含め

高さ2.2m 両耳幅2.5m 総重量700kg 総塗り一木造りで紅色の肌地にお歯黒を施し金箔押しの

巻き毛で腰高の姿に再興されました。

高さ2.2m 両耳幅2.5m 総重量700kg 総塗り一木造りで紅色の肌地にお歯黒を施し金箔押しの

巻き毛で腰高の姿に再興されました。

雌を表す頭の宝珠の中には古式に習い紫水晶を御神霊として抱く弁財天の御神像が また夏の

大祭「つきじ獅子祭」で担きます際の見返り幕は弁財天の艶やかな立ち姿を友禅染に刺繍を施し

新調されました」

「 弁財天 見返り幕 」をネットから。

石鳥居を覆うが如き「 御神木 枝垂れ銀杏 」。

「 御神木 枝垂れ銀杏

」 。

鳥居の両側に、枝全体が垂れている御神木のイチョウが2本立っていた。

イチョウに枝垂れの品種はなく変種とのこと。このイチョウは雄木なので実は生らないようだ。

神社では9月9日の「重陽の節句」限定で、長寿祈願の枝垂れ銀杏のお守りが販売されている

とのこと。

イチョウに枝垂れの品種はなく変種とのこと。このイチョウは雄木なので実は生らないようだ。

神社では9月9日の「重陽の節句」限定で、長寿祈願の枝垂れ銀杏のお守りが販売されている

とのこと。

「 吉野家 」碑。

「 奉納 吉野家 」と。

「 ここ築地の地に、牛丼の吉野家の創業店がありました。

吉野家の歴史は、かって栄えていた日本橋の魚河岸で明治三ニ年に開業したのが始まりです。

屋号は、創業者・松田栄吉の出身地である大阪・吉野町より名づけられたと伝えられています

その後、関東大震災の影響により、大正一五年、魚河岸とともにこの地に移転いたしました。

東京大空襲によって店舗は焼失しましたが、終戦後、すぐに屋台で営業を再開。

そして昭和三四年、「築地一号店」を開店したのです。

当初、具材には季節の旬な食材と豆腐なども盛り込まれていましたが、市場で働く人が牛丼を

注文するのは、牛肉が食たいからなのです。

注文するのは、牛肉が食たいからなのです。

ニ代目社長、松田瑞穂は、そんな想いに応えてメニューを改良。

より多くの牛肉と、味わいを深めるための玉ねぎだけを使った、シンプルな牛丼を生み出しました。

この牛丼は市場で大いに愛され、またたく間に各地へとひろがり、日本人のお腹を満たす国民食と

なっていったのです。

平成ニ八年、再び市場の移転にともない「築地一号店」も移転することになりました。 なっていったのです。

この地で永きにわたり多くの方々に、ご愛顧いただいてまいりました「はやい、うまい、やすい」

吉野家の牛丼は、まさにこの土地で育まれた味なのです。」

関東大震災後、築地に移転したばかりの「吉野家」 。写真提供/吉野家。

そして「 厄除天井大獅子 」。

「 厄除天井大獅子

ご自由にお入りください。

左回りに獅子頭を一周お周りいただけます。」

知田清雲作 と。

「 日本一 雄の大獅子「厄除天井大獅子」

高さ2.4m 幅3.3m 重さ1t

昔より 龍は「雲」を従え 虎は「風」を従え 龍と虎が暴れることで波風が立ち それを一声で

威伏させるのが獅子だと伝えられ 神社創建時に龍虎の頭また巨大な雄雌一対の獅子の頭カが

奉納されました。

築地では江戸時代よりお金に余裕がある方はお一人で お金に余裕のない方は複数人で講をつくり

雄雌一対の獅子頭を持ち町中で約30対の獅子頭があり 夏のお祭りではその獅子頭が一斉に神社に

集まったと伝えられており これが現在も執り行われております「つきじ獅子祭」の始まりです。

残念ながら神社の雄雌の大獅子は江戸時代の火事で その他の獅子頭は関東大震災てほとんどが

焼失し 唯一修理に出していた一対だけが残り中央区の文化財として現在神社本殿にお祀りをして

おります.

現在の「厄除天井大獅子(雄の大獅子)」は平成2年に神社の御鎮座330年を記念し 樹齢約三千年の

黒檜(ねず)の原木を用いて日本一の大獅子として石川県加賀鶴来の現代の名工・知田清雲氏と

その工房の手により再興され伊勢神宮外宮て知られる「豊受大神」七福神で知られる

「武甕槌命(毘沙門天)」「白髭大神(寿老人)」「猿田彦命(福禄寿)」「八意思兼神(布袋尊)」が

祀られる御社殿を安置した獅子殿に納められました

焼失し 唯一修理に出していた一対だけが残り中央区の文化財として現在神社本殿にお祀りをして

おります.

現在の「厄除天井大獅子(雄の大獅子)」は平成2年に神社の御鎮座330年を記念し 樹齢約三千年の

黒檜(ねず)の原木を用いて日本一の大獅子として石川県加賀鶴来の現代の名工・知田清雲氏と

その工房の手により再興され伊勢神宮外宮て知られる「豊受大神」七福神で知られる

「武甕槌命(毘沙門天)」「白髭大神(寿老人)」「猿田彦命(福禄寿)」「八意思兼神(布袋尊)」が

祀られる御社殿を安置した獅子殿に納められました

また古来よりこの大獅子には「願い串」の奉納という行事があります

願い事を書いた「願い串」をこの大獅子の収め籠に納め念じると 願いを大獅子がのみこんて叶えて

くださるとされ今も多くの方々のお参りがございます

くださるとされ今も多くの方々のお参りがございます

この「願い串」は専用の箱に収められ 1年分を12月第3土曜日に執り行われる「お火焚祭」で

お焚き上げされます」

お焚き上げされます」

「 厄除天井大獅子 」の裏側に展示されていた。

「 厄除天井大獅子 」の裏側から鼻の穴を見る。

神棚も。

「 お守り ご朱印 授与所 」。

様々な種類のお守りが並んでいた。

「御朱印のご案内」

社殿 を正面から。

内陣。

火消し「す組」の桶。

「 波寄神社七福殿 」。

「 波寄神社七福殿

毎月七日の七福神参りの際に御神像を安置する社殿です。

その月の七福神の御神像が七日に安置されます。また七日以外では祭典の際に祓所としても

お祀りされます」

「社殿を護るように築地らしい海産物をかたどった「海の七福神(粘土作家田辺ヒデキ作)が

安置されております。」

「 玉子塚 」。

すし屋、料理屋で業務用の卵焼きが多く作られるので、使用した玉子への感謝を込めて玉子塚が

建てられたと。

末社の天祖神社 。

天照大神(あまてらすおおみかみ) 伊勢の神宮の御祭神(日本人の大御祖神さま)

大国主命(おおくにのぬしのみこと) 大黒天様(経営・開運の守り神)

少彦名命(すくなひこなのみこと) 恵比寿様(医薬・開運の守り神)

天日鷲命(あめのひわしのみこと) お酉様(商売繁盛の守り神)

「 すし塚 」。

すし 日本の風土に育ち日本の誰れもがこよなく愛し 自慢している食べ物 それが すし

永い永い伝統の中にある すし しかしその歴史の蔭にいくたの魚介が 身を提してくれたで

あろうか 世人の味覚をたのしませ そして また わたし達のたつきの基になってくれた

さかなたち それらあまた魚介の霊を慰めとわに鎮まれしと祈り 而して永遠の食物としての

すしを表徴するため ここゆかりの地にすし塚を建てたゆえんである

昭和47年(1972年)11月1日

「 海老の大丸の碑

奉納

株式会社

海老の大丸

東天會てんぷら料理協同組合」

「海老塚」碑 。

「鮟鱇塚」碑 。

「鮮魚塚」碑 。

「 おきつね様と称される小祠 」。

「昆布塚」碑 。

ここにも「波除神社」と。

「大獅子頭新調・大神輿修理」案内板 。

「魚がし」碑 。

「魚河岸」碑 。

そして「 築地魚河岸 海幸橋棟 」を見る。

中央区築地6丁目27−1。

そして再び「波除神社」の入口を振り返り、「波除神社」を後にしたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

【新品未開封】iPhone14promax256GB 紫 国内版SIMフリー 一括購入品 日本版 プレゼント ギフト 平日15時までの注文で即日発送 送料無料MQ9E3JA 4549995360967

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.