PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「波除神社」を後にして、「築地六丁目」交差点を右折して「晴海通り」を進むと

左手に「案内板」があった。

「 軍艦操練所跡

所在地 中央区築地六丁目二十番地域

ペリーによる黒船艦隊の来航後、西洋式海軍の必要性に迫られた江戸幕府は、安政四年

(一八五七)四月、旗本や御家人、諸藩の藩士等から希望者を集めて、航海術・海上砲術の

講習や、オランダから輸入した軍艦の運転を練習させる目的で軍艦教授所(後の軍艦操練所)を

この地にあった築地講武所内に創設しました。

万延元年(一八六〇)正月に講武所が神田小川町(現在の千代田区)に移転をした後には、

広島藩主浅野家下屋敷のあった場所(絵図では松平安芸守蔵屋敷)へ仮移転をしています。

設立当初は旗本永井尚志が総督をつとめ、長崎の海軍伝習所修業生を教授方としていました。

その後、向井将監や勝海舟等が頭取をつとめました。

慶応元年(一八六五)七月、新たに海軍奉行を置き、慶応二年七月には海軍所と改称されました。

同年十一月には再び類焼して現在の旧浜離宮庭園の地に移り、跡地には、日本最初の洋式ホテルで

ある築地ホテル館が建てられました。

平成二十一年三月

中央区教育委員会」

「 京橋南築地鐵炮洲絵図 」。

元治元年(一八六四)三月には焼失して、南隣りの広島藩主浅野家下屋敷のあった場所

そしてさらに「隅田川」に向かって進むと前方に「 勝鬨橋(かちどきばし) 」が現れた。

中央区築地6丁目 ~勝どき1丁目。

晴海通り(東京都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線)が通る。

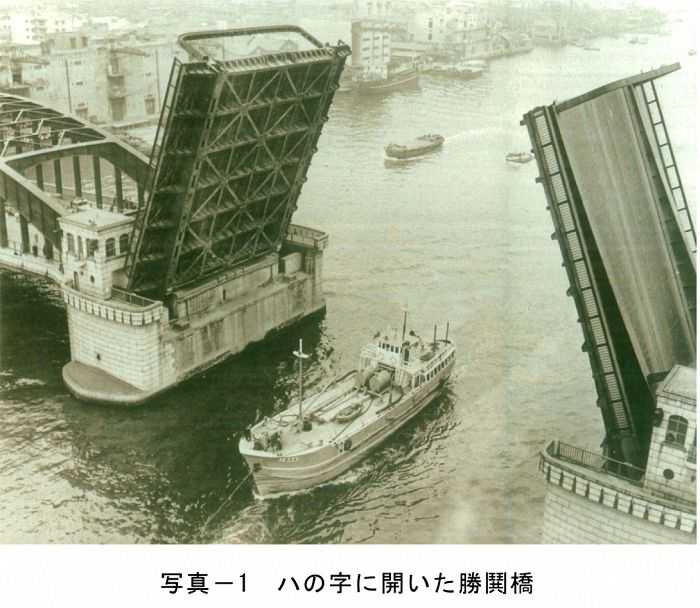

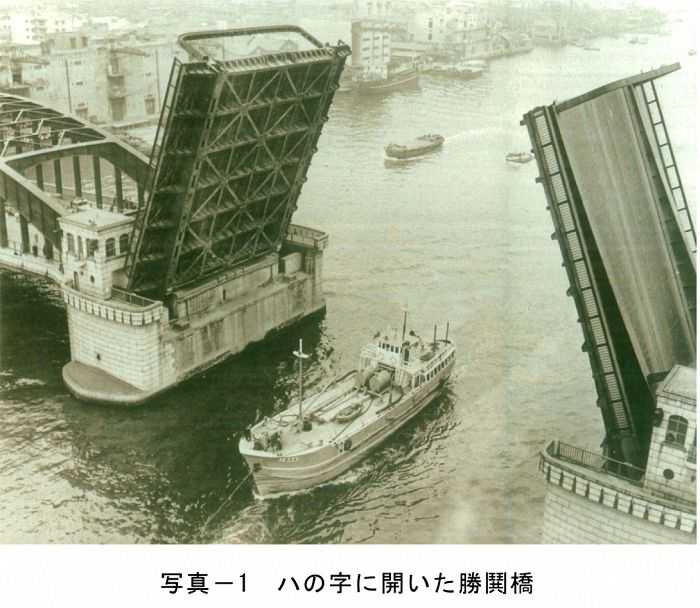

「ハの字に開いた勝鬨橋」をネットから。いつ頃の写真であろうか?

右奥にあったのが「 かちどき 橋の資料館

残念ながらこの日は開館日ではなかった。

中央区築地6丁目20−11。

「 小鳥付車止め「ピコリーノ」 」がここにも。江ノ電「江の島駅」にもあったが。

1970年に旗ポールメーカーとして創業したサンポールは、売上を軌道に乗せた後、東京進出も

決めて急成長をとげていました。しかし、旗ポールだけで会社を維持していくには限界があると

考えた経営陣は、第2の柱として車止め業界への参入を決断します。

「業界参入の先駆けとして、先行メーカーと差別化でき、市場にインパクトを与える、新しい

コンセプトの車止めを作ろう」

こうしてサンポール初となる車止めの開発が始まりました。会社をあげて新製品のアイデアを

練っていた折、公園管理者のあるつぶやきが耳に入ります。

「公園の入口に設置されている門型の車止めの上に、子どもが飛び乗って座るなどして転倒する

事故が多く困っている。」

この声にひらめきを得た当時の専務権藤千代子は、持ち前のバイタリティーでアイデアをまとめ

上げていきました。そうして1981年12月「ピコリーノ」が誕生したのです。

ちなみに、ピコリーノ(picolino)という名前は、「小さいもの」という意味のイタリア語

「ピコラ(piccola)」にちなんで付けた造語です。「おチビちゃん」といったニュアンスでしょうか。

とネットから。

奥に「かちどき橋の資料館」。

「かちどきのわたし」碑 。

「 勝鬨の渡し跡 」案内板。

「 勝鬨の渡し跡

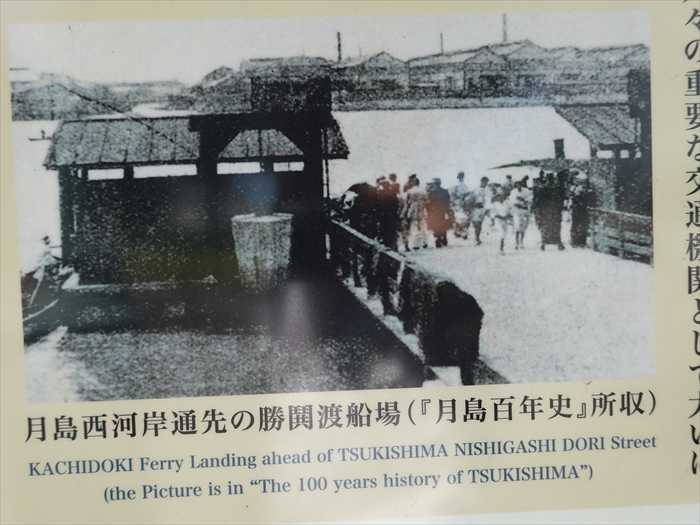

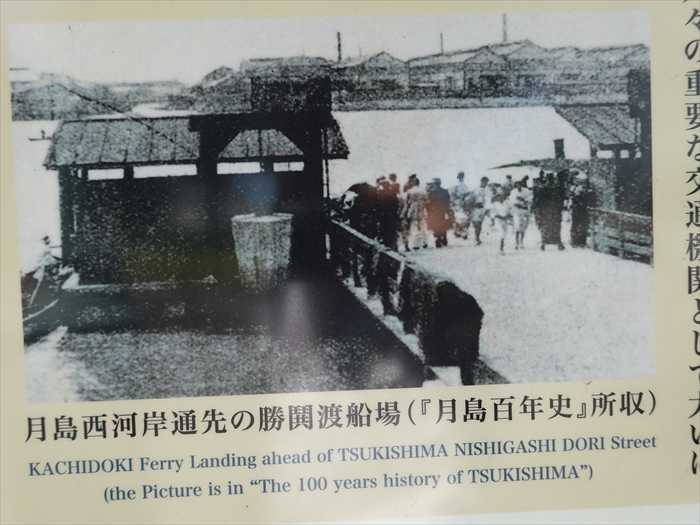

「 月島西河岸通先の勝鬨渡船場 」

「 海軍経理学校之碑 」。

中央区築地6丁目20−10。

「 海軍経理学校之碑

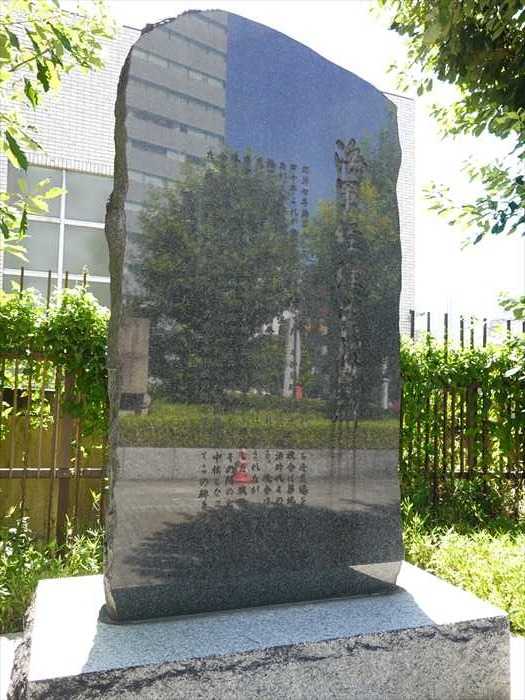

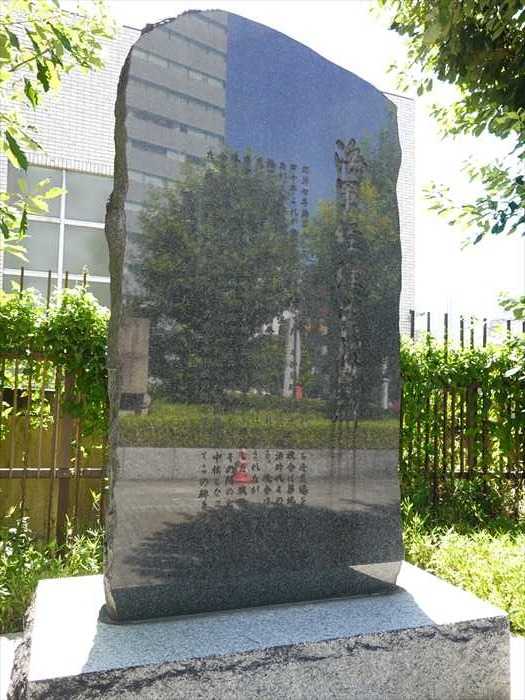

「 勝鬨橋之記 」碑。

中央区築地6丁目20。

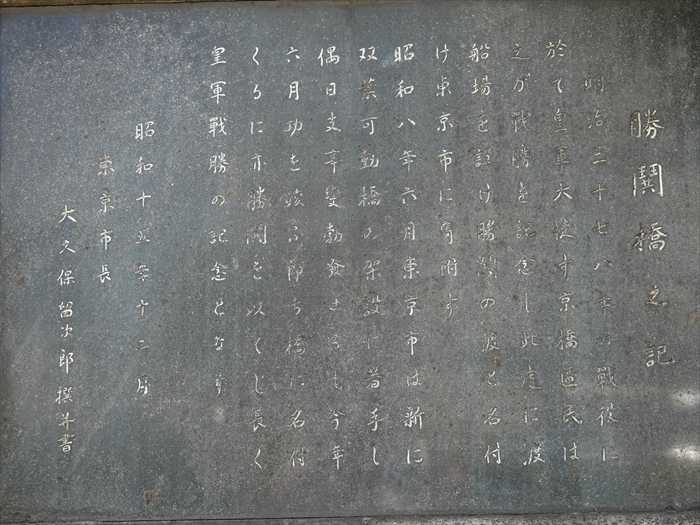

「 勝鬨橋之記

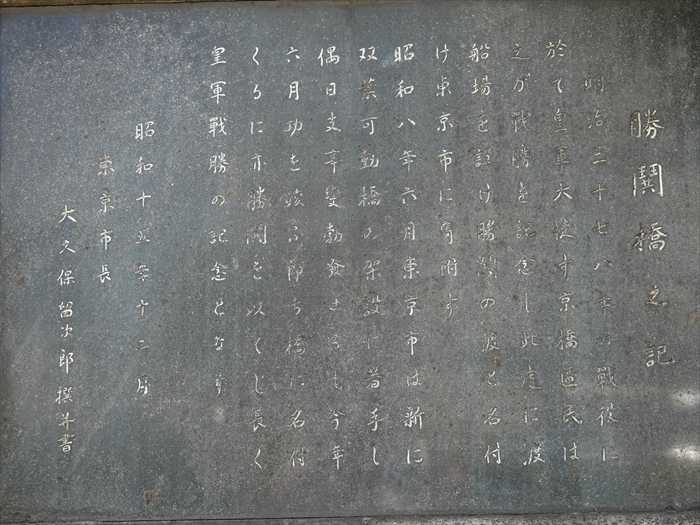

裏側には「設置経緯」が書かれているようだが・・・。

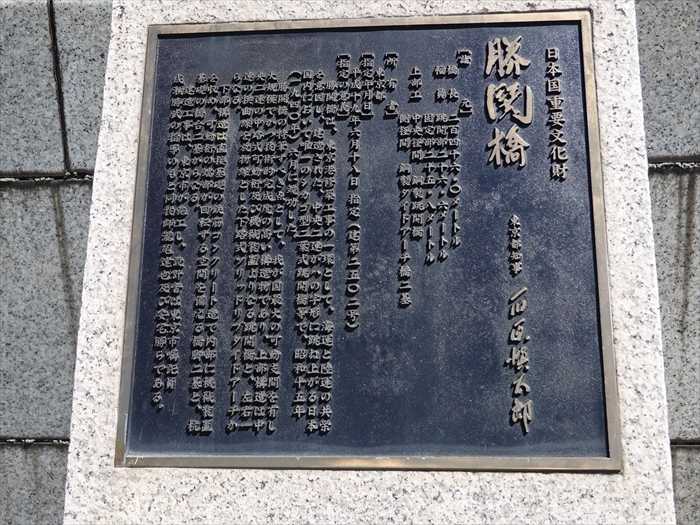

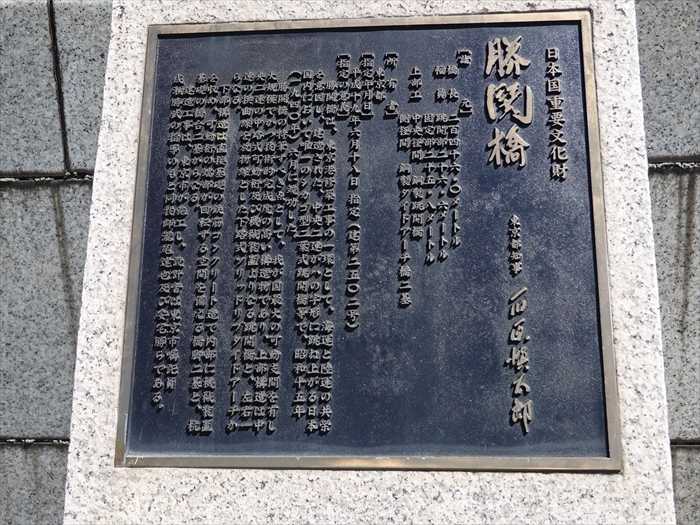

「 日本国重要文化財

勝鬨橋 東京都知事 石原慎太郎

〔諸元〕

橋 長 二百四十六・○メートル

幅 員 跳開部二十六・六メートル

固定部二十五・八メートル

上部工 中央径間 鋼製跳開橋

側径間 鋼製タイドアーチ橋二基

〔所有者〕

東京都

〔指定年月日〕

平成十九年六月十八日指定(建第二五○二号)

〔指定の意義〕

勝鬨橋は、東京港修築工事の一環として、海運と陸運の共栄を意図し、建造された、中央二連が

ハの字形に跳ね上がる日本国内において唯一のシカゴ型二葉式跳開橋等で、昭和十五年六月に

竣工した。

勝鬨橋の特筆すべき点として、わが国最大の可動支開を有し大規模でかつ技術的完成度の高い

構造物であり、上部構造は中央二連の中路式可動桁及び機械装置によりなる跳開橋と、

左右一連の拱曲線を放物線とした下路式ソリッドリブタイドアーチからなる。

下部構造は直接基礎の鉄筋コンクリート造で内部に機械装置を収め、可動桁の端部が回転する

空間を備える橋脚二基と、杭基礎の橋台二基からなる。

建造工事は、東京市が施工し、設計者は東京市嘱託員成瀬勝武の指導のもと同技師滝尾達也及び

安宅勝らである。」

「勝鬨橋」の下流側の鉄鋼トラスは塗装工事?の足場設置工事中であった。

隅田川には 東京都観光汽船(TOKYO CRUISE)の観光船・ホタルナ(HOTALUNA) がやって来た。

漫画・アニメ界の巨匠・松本零士氏がデザイン。「ホタルナ」は、宇宙船をイメージした

シルバー・メタリックの流線形ボディにガルウィングの扉、船体屋上には屋上デッキを設置し

船外で景観が楽しめるようにしました。また、ホタルナは、“月が輝く夜に神秘な輝きを放つ

蛍が隅田川を舞う”ホタルとルナ(月の女神/LUNA <ラテン語> )「ホタル月」という、

新たなる旅立ちとして松本零士氏の思いが込められた船名である と。

ズームして。

船体屋上の屋上デッキには多くの若者の姿が。

「勝どき橋」の鉄骨構造をズームして。

「勝鬨橋」の先には中央区勝どき1丁目の高層マンション群が。

「勝鬨橋」を見ながら、横断歩道を渡る。

左に「ブリリアイストタワー勝どき・地上45階、地下2階、高さ159.85mの

賃貸タワーマンション」

右に「プラザタワー勝どき・ 地上43階、地下1階、高さ 155.25mの 賃貸タワーマンション」

「勝どき橋西」交差点を渡ると正面にあったのが

パブリックアート・「 「巻貝と種の広場」 my sky hole 91-2 」 、井上武吉作 。

〒中央区築地6丁目19。

赤 が印象的。

「 隅田川テラス 」を歩く。

勝鬨橋の中央に26.6m長の、ハの字形に跳ね上がる日本国内において唯一の

シカゴ型二葉式跳開橋の姿が見えた。再び開く日が来るのであろうか。

中央区築地6丁目19−20。

この下が「 勝鬨橋簡易船着場 」。

「隅田川には自由に利用できる小型船舶用の簡易船着場があります!

現在は、勝鬨橋の工事で利用できないようであったが。

中央区築地6丁目。

隅田川の対岸にあったのが「 月島川水門 」。

「隅田川と月島川を隔てる水門で、

水門は、堤防の役割を

月島川は、1892(明治25)

18

埋め残した水面

さらに南西側にある新月島川、月

月島川水門

中央区月島3丁目25−9。

「 はとば公園 」内にあった「 my sky hole 水の情景 」、これも井上武吉氏の作品。

中央区築地6丁目19。

シンプルな外観なのですが、妙に存在感が。

川側には目のような穴が二つ、反対側には、穴が一つのデザイン。

そして引き返し、再び「勝どき橋西」交差点の横断歩道を渡り、銀座方向を見る。

ここにも「 築地場外市場 」案内板が。

先程通過した「築地六丁目」交差点を直進。

さらに「晴海通り」を進むと左手にあったのが「 八紘一宇(はっこういちう)の碑 」。

道路の反対側にも「案内板」が設置されていた。

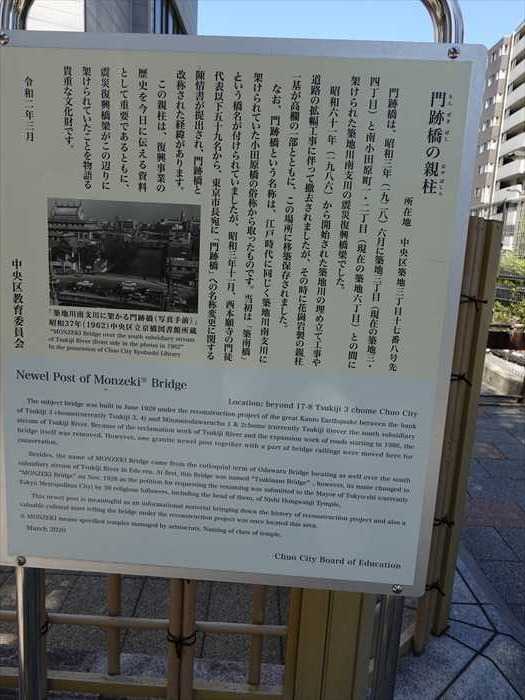

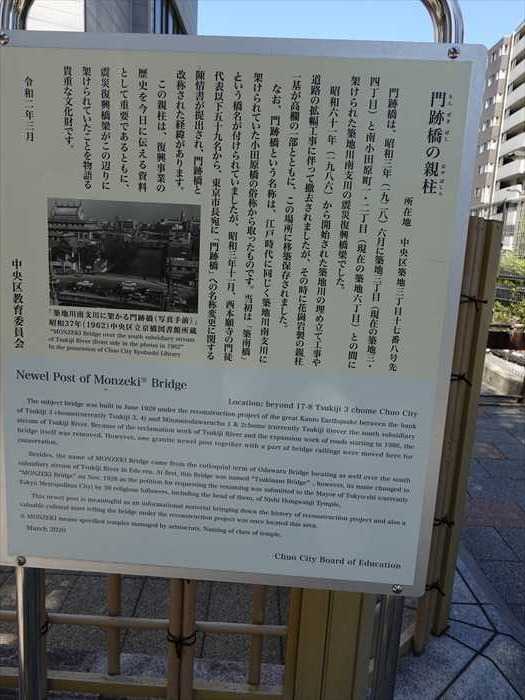

「 門跡橋の親柱 」。

「 門跡橋の親柱

「 築地川南支川に架かる門跡橋 」。

「 門跡橋 親柱 」。

「 昭和三年六月 復興局建造 」と書かれたプレート。

その先にあった「 松山 善林寺 」。

中央区築地3丁目17−8。

左手に「案内板」があった。

「 軍艦操練所跡

所在地 中央区築地六丁目二十番地域

ペリーによる黒船艦隊の来航後、西洋式海軍の必要性に迫られた江戸幕府は、安政四年

(一八五七)四月、旗本や御家人、諸藩の藩士等から希望者を集めて、航海術・海上砲術の

講習や、オランダから輸入した軍艦の運転を練習させる目的で軍艦教授所(後の軍艦操練所)を

この地にあった築地講武所内に創設しました。

万延元年(一八六〇)正月に講武所が神田小川町(現在の千代田区)に移転をした後には、

広島藩主浅野家下屋敷のあった場所(絵図では松平安芸守蔵屋敷)へ仮移転をしています。

設立当初は旗本永井尚志が総督をつとめ、長崎の海軍伝習所修業生を教授方としていました。

その後、向井将監や勝海舟等が頭取をつとめました。

慶応元年(一八六五)七月、新たに海軍奉行を置き、慶応二年七月には海軍所と改称されました。

同年十一月には再び類焼して現在の旧浜離宮庭園の地に移り、跡地には、日本最初の洋式ホテルで

ある築地ホテル館が建てられました。

平成二十一年三月

中央区教育委員会」

「 京橋南築地鐵炮洲絵図 」。

元治元年(一八六四)三月には焼失して、南隣りの広島藩主浅野家下屋敷のあった場所

そしてさらに「隅田川」に向かって進むと前方に「 勝鬨橋(かちどきばし) 」が現れた。

中央区築地6丁目 ~勝どき1丁目。

晴海通り(東京都道304号日比谷豊洲埠頭東雲町線)が通る。

日本で現存する数少ない可動橋(跳開橋)であるが、1980年に機械部への送電を取り止めており、

可動部もロックされ、跳開することはない。

可動部もロックされ、跳開することはない。

近年、再び跳開させようとの市民運動や都・一部都議の動きはあるものの、機械部等の復旧に

莫大な費用(東京都の試算では約10億円)がかかることや多数の道路交通量があることから、

実現の目途は立っていないとのこと。

莫大な費用(東京都の試算では約10億円)がかかることや多数の道路交通量があることから、

実現の目途は立っていないとのこと。

「ハの字に開いた勝鬨橋」をネットから。いつ頃の写真であろうか?

右奥にあったのが「 かちどき 橋の資料館

残念ながらこの日は開館日ではなかった。

中央区築地6丁目20−11。

「 小鳥付車止め「ピコリーノ」 」がここにも。江ノ電「江の島駅」にもあったが。

1970年に旗ポールメーカーとして創業したサンポールは、売上を軌道に乗せた後、東京進出も

決めて急成長をとげていました。しかし、旗ポールだけで会社を維持していくには限界があると

考えた経営陣は、第2の柱として車止め業界への参入を決断します。

「業界参入の先駆けとして、先行メーカーと差別化でき、市場にインパクトを与える、新しい

コンセプトの車止めを作ろう」

こうしてサンポール初となる車止めの開発が始まりました。会社をあげて新製品のアイデアを

練っていた折、公園管理者のあるつぶやきが耳に入ります。

「公園の入口に設置されている門型の車止めの上に、子どもが飛び乗って座るなどして転倒する

事故が多く困っている。」

この声にひらめきを得た当時の専務権藤千代子は、持ち前のバイタリティーでアイデアをまとめ

上げていきました。そうして1981年12月「ピコリーノ」が誕生したのです。

ちなみに、ピコリーノ(picolino)という名前は、「小さいもの」という意味のイタリア語

「ピコラ(piccola)」にちなんで付けた造語です。「おチビちゃん」といったニュアンスでしょうか。

とネットから。

奥に「かちどき橋の資料館」。

「かちどきのわたし」碑 。

「 勝鬨の渡し跡 」案内板。

「 勝鬨の渡し跡

月島地域には、明治ニ十五年(一八九ニ)に月島と築地・銀座方面を結ぶ渡船「月島の渡し」が

開設されました。その後、両地を結ぶ交通需要が増加し、明治三十八年(一九〇五)には

「勝鬨の渡し」と名付けられた渡船が開設されました。

「勝鬨」の名は、京橋区の有志が日露戦争における勝利を記念して名付けたことに由来します。

当地にある石碑には、正面に「かちときのわたし」とあり、側面には「明治三十八年一月京橋区

祝捷會挙行之日建之 京橋区同士會」と陰刻されています。なお、当初に設置された渡船場は、

ここから約百五十メートル西の波除稲荷神社の先にありましたが、関東大震災後に現在地付近へ

移設されました。また、対岸にある月島側の渡船場は、月島西河岸通九丁目先(現在の勝どき一・

三丁目の境)にあり、この間を渡船が運航していました。

勝鬨の渡しは、住民や月島の工場へ通う人々の重要な交通機関として大いに利用されていました。

とくに、この渡船は月島への労働人口の集中を容易にさせることになり、当該地域の発展に寄与

しました。関東大震災後、隅田川を航行する大型船舶のために、中央径間部が跳開する可動橋の

工事が進められました。その結果、昭和十五年(一九四○年)六月に「勝鬨橋」が完成し、渡船の

廃止に至りました。

明治末以来、市民交通の要として利用されていた勝鬨の渡しは、橋名に受け継がれながら

その歴史を継承しています。

令和三年三月 中央区教育委員会」。

開設されました。その後、両地を結ぶ交通需要が増加し、明治三十八年(一九〇五)には

「勝鬨の渡し」と名付けられた渡船が開設されました。

「勝鬨」の名は、京橋区の有志が日露戦争における勝利を記念して名付けたことに由来します。

当地にある石碑には、正面に「かちときのわたし」とあり、側面には「明治三十八年一月京橋区

祝捷會挙行之日建之 京橋区同士會」と陰刻されています。なお、当初に設置された渡船場は、

ここから約百五十メートル西の波除稲荷神社の先にありましたが、関東大震災後に現在地付近へ

移設されました。また、対岸にある月島側の渡船場は、月島西河岸通九丁目先(現在の勝どき一・

三丁目の境)にあり、この間を渡船が運航していました。

勝鬨の渡しは、住民や月島の工場へ通う人々の重要な交通機関として大いに利用されていました。

とくに、この渡船は月島への労働人口の集中を容易にさせることになり、当該地域の発展に寄与

しました。関東大震災後、隅田川を航行する大型船舶のために、中央径間部が跳開する可動橋の

工事が進められました。その結果、昭和十五年(一九四○年)六月に「勝鬨橋」が完成し、渡船の

廃止に至りました。

明治末以来、市民交通の要として利用されていた勝鬨の渡しは、橋名に受け継がれながら

その歴史を継承しています。

令和三年三月 中央区教育委員会」。

「 月島西河岸通先の勝鬨渡船場 」

「 海軍経理学校之碑 」。

中央区築地6丁目20−10。

「 海軍経理学校之碑

明治七年海軍会計学舎が芝山内天神谷に設けられたが、のち幾変遷を経て明治四十年これが

海軍経理学校となった。 その間明治二十一年校舎は築地に移されたが、その敷地は松平定信邸の

浴恩園の跡に当たった。明治時代この付近には海軍の施設が多く、その一帯は海軍発祥の地とも

称されている。校舎はさらに幾度かの移改築を経て、昭和七年、この西側築地の一角に

移築された。

太平洋戦争中就学人員激増のため、品川ほか地方三ケ所に校舎を増設した。戦後海軍解体に伴い

昭和二十年九月、同校は約七十年の歴史を閉じ。その間出身者は万余をかぞえ輝かしい功績を

残したが、戦後もわが国復興の中核となって活躍した。 戦後三十年を機にここにその栄誉と

同校の跡を記念してこの碑を建てる。

海軍経理学校となった。 その間明治二十一年校舎は築地に移されたが、その敷地は松平定信邸の

浴恩園の跡に当たった。明治時代この付近には海軍の施設が多く、その一帯は海軍発祥の地とも

称されている。校舎はさらに幾度かの移改築を経て、昭和七年、この西側築地の一角に

移築された。

太平洋戦争中就学人員激増のため、品川ほか地方三ケ所に校舎を増設した。戦後海軍解体に伴い

昭和二十年九月、同校は約七十年の歴史を閉じ。その間出身者は万余をかぞえ輝かしい功績を

残したが、戦後もわが国復興の中核となって活躍した。 戦後三十年を機にここにその栄誉と

同校の跡を記念してこの碑を建てる。

昭和五十一年四月」

「 勝鬨橋之記 」碑。

中央区築地6丁目20。

「 勝鬨橋之記

明治三十七八年の戦役に於て皇軍大捷す京橋區民は之が戦勝を記念し此處に渡船場を設け

勝鬨の渡と名付け東京市に寄附す

勝鬨の渡と名付け東京市に寄附す

昭和八年六月東京市は新に双葉可動橋の架設に着手し偶日支事變勃發せるも今年六月功を竣ふ

即ち橋に名付くるに亦勝鬨を以てし長く皇軍戦勝の記念となす

即ち橋に名付くるに亦勝鬨を以てし長く皇軍戦勝の記念となす

昭和十五年十二月

東京市長

大久保留次郎 撰併書」

裏側には「設置経緯」が書かれているようだが・・・。

「 日本国重要文化財

勝鬨橋 東京都知事 石原慎太郎

〔諸元〕

橋 長 二百四十六・○メートル

幅 員 跳開部二十六・六メートル

固定部二十五・八メートル

上部工 中央径間 鋼製跳開橋

側径間 鋼製タイドアーチ橋二基

〔所有者〕

東京都

〔指定年月日〕

平成十九年六月十八日指定(建第二五○二号)

〔指定の意義〕

勝鬨橋は、東京港修築工事の一環として、海運と陸運の共栄を意図し、建造された、中央二連が

ハの字形に跳ね上がる日本国内において唯一のシカゴ型二葉式跳開橋等で、昭和十五年六月に

竣工した。

勝鬨橋の特筆すべき点として、わが国最大の可動支開を有し大規模でかつ技術的完成度の高い

構造物であり、上部構造は中央二連の中路式可動桁及び機械装置によりなる跳開橋と、

左右一連の拱曲線を放物線とした下路式ソリッドリブタイドアーチからなる。

下部構造は直接基礎の鉄筋コンクリート造で内部に機械装置を収め、可動桁の端部が回転する

空間を備える橋脚二基と、杭基礎の橋台二基からなる。

建造工事は、東京市が施工し、設計者は東京市嘱託員成瀬勝武の指導のもと同技師滝尾達也及び

安宅勝らである。」

「勝鬨橋」の下流側の鉄鋼トラスは塗装工事?の足場設置工事中であった。

隅田川には 東京都観光汽船(TOKYO CRUISE)の観光船・ホタルナ(HOTALUNA) がやって来た。

漫画・アニメ界の巨匠・松本零士氏がデザイン。「ホタルナ」は、宇宙船をイメージした

シルバー・メタリックの流線形ボディにガルウィングの扉、船体屋上には屋上デッキを設置し

船外で景観が楽しめるようにしました。また、ホタルナは、“月が輝く夜に神秘な輝きを放つ

蛍が隅田川を舞う”ホタルとルナ(月の女神/LUNA <ラテン語> )「ホタル月」という、

新たなる旅立ちとして松本零士氏の思いが込められた船名である と。

ズームして。

船体屋上の屋上デッキには多くの若者の姿が。

「勝どき橋」の鉄骨構造をズームして。

「勝鬨橋」の先には中央区勝どき1丁目の高層マンション群が。

「勝鬨橋」を見ながら、横断歩道を渡る。

左に「ブリリアイストタワー勝どき・地上45階、地下2階、高さ159.85mの

賃貸タワーマンション」

右に「プラザタワー勝どき・ 地上43階、地下1階、高さ 155.25mの 賃貸タワーマンション」

「勝どき橋西」交差点を渡ると正面にあったのが

パブリックアート・「 「巻貝と種の広場」 my sky hole 91-2 」 、井上武吉作 。

〒中央区築地6丁目19。

赤 が印象的。

「 隅田川テラス 」を歩く。

勝鬨橋の中央に26.6m長の、ハの字形に跳ね上がる日本国内において唯一の

シカゴ型二葉式跳開橋の姿が見えた。再び開く日が来るのであろうか。

中央区築地6丁目19−20。

この下が「 勝鬨橋簡易船着場 」。

「隅田川には自由に利用できる小型船舶用の簡易船着場があります!

小型船舶から乗り降りするための簡易な船着場です。

自己の責任において、自由に利用することができます。」とのこと。現在は、勝鬨橋の工事で利用できないようであったが。

中央区築地6丁目。

隅田川の対岸にあったのが「 月島川水門 」。

「隅田川と月島川を隔てる水門で、

水門は、堤防の役割を

月島川は、1892(明治25)

18

埋め残した水面

さらに南西側にある新月島川、月

月島川水門

中央区月島3丁目25−9。

「 はとば公園 」内にあった「 my sky hole 水の情景 」、これも井上武吉氏の作品。

中央区築地6丁目19。

シンプルな外観なのですが、妙に存在感が。

川側には目のような穴が二つ、反対側には、穴が一つのデザイン。

そして引き返し、再び「勝どき橋西」交差点の横断歩道を渡り、銀座方向を見る。

ここにも「 築地場外市場 」案内板が。

先程通過した「築地六丁目」交差点を直進。

さらに「晴海通り」を進むと左手にあったのが「 八紘一宇(はっこういちう)の碑 」。

八紘一宇とは、天下・全世界を一つの家にすることだそうで、「日本書記」の

「八紘(あめのした)を掩(おお)ひて宇(いえ)にせむ」を、全世界を一つの家のようにすると

解釈したものだと。

これが、第ニ次世界大戦中、日本の中国・東南アジアへの侵略を正当化するスローガンとして

用いられたと指摘され、戦後の日本においては、あまり聞くことの無いことばとなった と。

「八紘(あめのした)を掩(おお)ひて宇(いえ)にせむ」を、全世界を一つの家のようにすると

解釈したものだと。

これが、第ニ次世界大戦中、日本の中国・東南アジアへの侵略を正当化するスローガンとして

用いられたと指摘され、戦後の日本においては、あまり聞くことの無いことばとなった と。

右側には建立者の「 築地門跡青年団

」の文字も確認できた。

中央区築地4丁目14。

中央区築地4丁目14。

築地のこの辺りは、「海軍発祥の地」でもあり、海軍史跡巡りができるほど

「大日本帝国有軍」に関わりの深いエリアでもあり、この碑もその関連でここに設置された

ものであろうか?現代では、日本による海外進軍を正当化するための言葉ともいわれています。

終戦後、GHQによってこの言葉を公文書に使用することは禁止されたのだ と。

「 紀元二千六百年 八紘一宇 」

紀元二千六百年とは1940年(昭和15年)が神武天皇が即位してから2600年に当たることから

「大日本帝国有軍」に関わりの深いエリアでもあり、この碑もその関連でここに設置された

ものであろうか?現代では、日本による海外進軍を正当化するための言葉ともいわれています。

終戦後、GHQによってこの言葉を公文書に使用することは禁止されたのだ と。

「 紀元二千六百年 八紘一宇 」

紀元二千六百年とは1940年(昭和15年)が神武天皇が即位してから2600年に当たることから

1940年(昭和15年)11月10日、宮城前広場において昭和天皇・香淳皇后出御の下、内閣主催の

「紀元二千六百年式典」が盛大に開催された。11月14日まで関連行事が繰り広げられて」国民の

祝賀ムードは最高潮に達した。また、式典に合わせて「皇紀2600年奉祝曲」が作曲された。

「紀元二千六百年式典」が盛大に開催された。11月14日まで関連行事が繰り広げられて」国民の

祝賀ムードは最高潮に達した。また、式典に合わせて「皇紀2600年奉祝曲」が作曲された。

長引く戦争による物資不足を反映して、参加者への接待も簡素化され、また行事終了後に一斉に

貼られた大政翼賛会のポスター「祝ひ 終つた さあ働かう!」(現代日本語: 祝い終わった

さあ働こう!)の標語の如く、これを境に再び引き締めに転じ、その後戦時下の国民生活はさらに

厳しさを増していくことになった とネットから。

貼られた大政翼賛会のポスター「祝ひ 終つた さあ働かう!」(現代日本語: 祝い終わった

さあ働こう!)の標語の如く、これを境に再び引き締めに転じ、その後戦時下の国民生活はさらに

厳しさを増していくことになった とネットから。

道路の反対側にも「案内板」が設置されていた。

「 門跡橋の親柱 」。

「 門跡橋の親柱

所在地 中央区築地三丁目十七番八号先

門跡橋は、昭和三年(一九ニ八)六月に築地三丁目(現在の築地三・四丁目)と南小田原町一・二丁目

(現在の築地六丁目)との間に架けられた築地川南支川の震災復興橋梁でした。

(現在の築地六丁目)との間に架けられた築地川南支川の震災復興橋梁でした。

昭和六十一年(一九八六)から開始された築地川の埋め立て工事や道路の拡幅工事に伴って

撤去されましたが、その時に花崗岩製の親柱一基が高欄の一部とともに、この場所に

移築保存されました。

撤去されましたが、その時に花崗岩製の親柱一基が高欄の一部とともに、この場所に

移築保存されました。

なお、門跡橋という名称は、江戸時代に同じく築地川南支川に架けられていた小川原橋の俗称から

取ったものです。当初は「築南橋」という橋名が付けられていましたが、昭和三年十一月、

西本願寺の門徒代表以下五十九名から、東京市長宛に「門跡橋」への名称変更に関する陳情書が

提出され、門跡橋と改称された経緯があります。

取ったものです。当初は「築南橋」という橋名が付けられていましたが、昭和三年十一月、

西本願寺の門徒代表以下五十九名から、東京市長宛に「門跡橋」への名称変更に関する陳情書が

提出され、門跡橋と改称された経緯があります。

この親柱は、復興事業の歴史を今日に伝える資料として重要であるともに、震災復興橋梁が

この辺りに架けられていたことを物語る貴重な文化財です。

令和ニ年三月 中央区教育委員会」

この辺りに架けられていたことを物語る貴重な文化財です。

令和ニ年三月 中央区教育委員会」

「 築地川南支川に架かる門跡橋 」。

「 門跡橋 親柱 」。

「 昭和三年六月 復興局建造 」と書かれたプレート。

その先にあった「 松山 善林寺 」。

中央区築地3丁目17−8。

浄土真宗本願寺派寺院の善林寺

は、松籟山と号し、開基は越前朝倉家一門の武士、

真柄十郎左衛門の孫です。四代目宗休が江戸浜町本願寺建立の時、本願寺12代目准如上人の

命により尽力し、その功績により 寛永11年3月20日(1624)善林寺の号をいただき一ヶ寺を

建立

しました。明暦(1657)の大火によって浜町御坊(後の築地本願寺)と共に築地へ移転、

関東大震災後の区画整理で当地に移転しました。

朱印受付、観光案内はしていません と。

歴史ある寺院であるが、現在は鉄筋コンクリートビルの「善林寺」。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.