PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして「 築地本願寺

」の「 正門

」に到着。

中央区築地3丁目15−1。

築地本願寺 は、 浄土真宗本願寺派の寺院 で、京都の本願寺(西本願寺)が本山。

その発祥は1617年、西本願寺の別院として江戸に建立。浅草・横山町にあったことから

「江戸浅草御堂」と呼ばれていた。1657年明暦の大火により焼失。

大火後の区画整理のため、幕府より代替地として指定されたのは、八丁堀の海上であった。

いう名称の由来であり、「築地御坊」と呼ばれるようになった。

1923年、関東大震災により再び本堂を焼失。

現在の本堂 は、建築家の伊東忠太氏の設計により、古代インド仏教様式の外観で 1934年に落成 。

2012年、正式名称が今の「築地本願寺」と改められた。

2014年には、本堂・石塀・ 三門門柱(正門・北門・南門)が国の重要文化財に指定された。

正門入口左側。

「 親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年

慶讃法要(きょうさんほうよう) 」👈リンク

「築地本願寺」は西本願寺系であり 寺紋は「下がり藤」 からまる蔓の重なりの筋が無い 。

こちらが 「西本願寺」の「下り藤」 。

からまる蔓の重なりの筋がある。

実はこの蔓の「 右が上

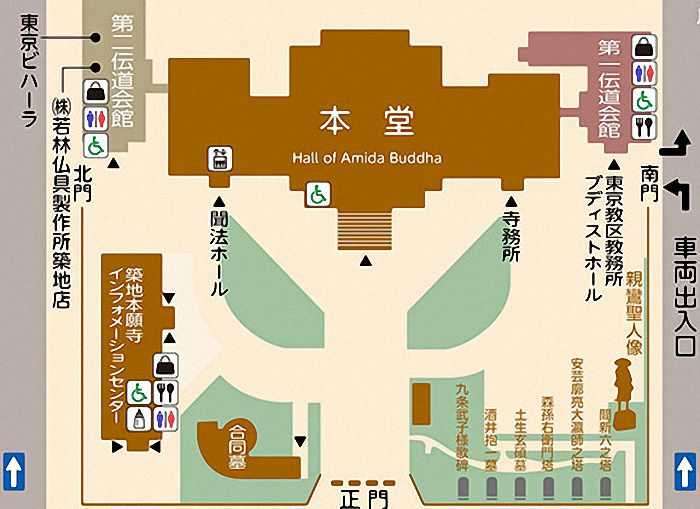

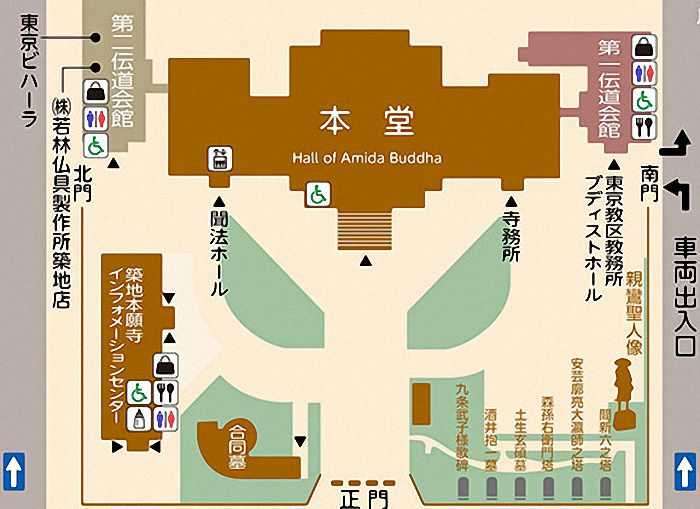

「築地本願寺」配置案内図。

解かりやすい配置図をネットから。

「正門」を入ると、右側には石碑、墓石等が並んでいた。

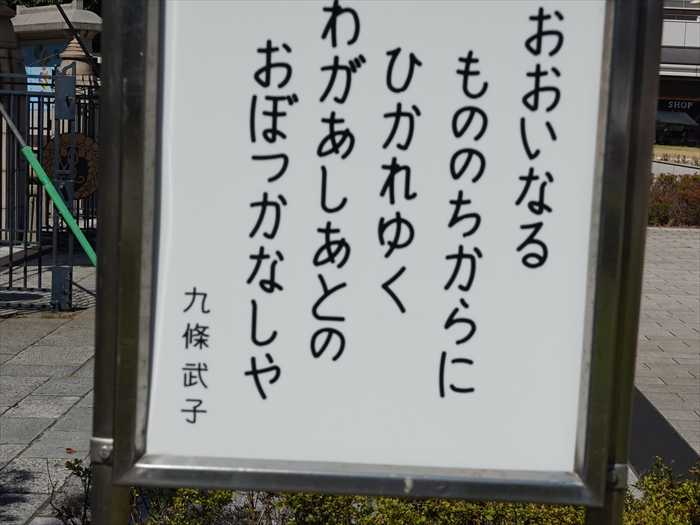

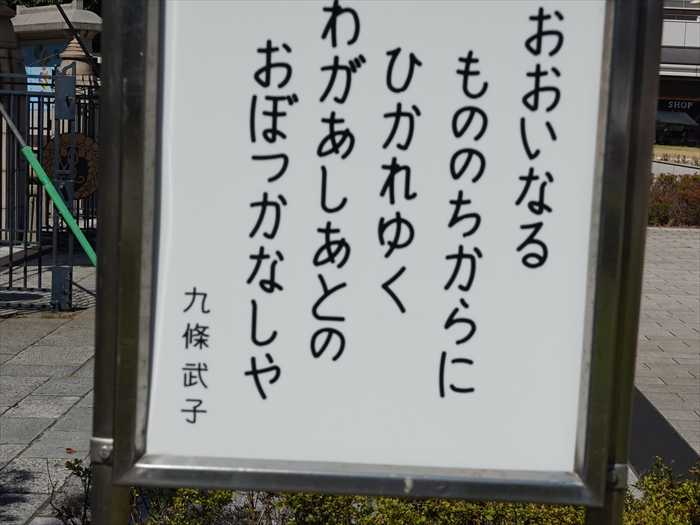

最初にあったのが「 九條武子夫人歌碑 」。

結構大きく立派な歌碑だが刻まれている和歌が薄くて小さく読み取り難いが、右手に和歌が

記された立札があるので分かったのであった。

「 おおいなる もののちからに ひかれゆく わがあしあとの おぼつかなしや 」。

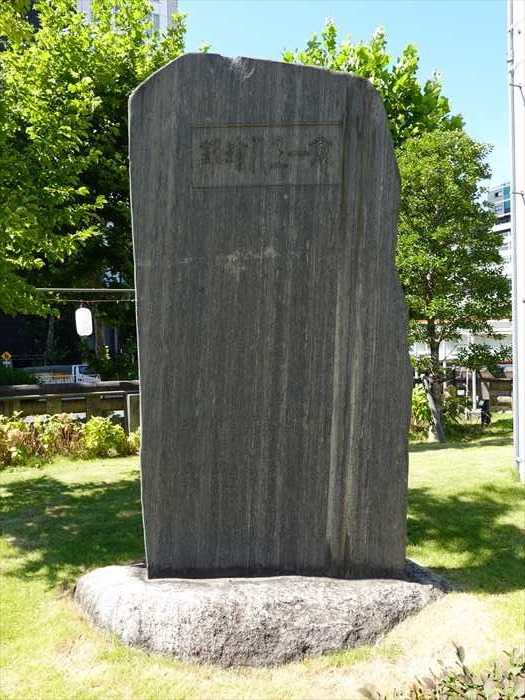

「 酒井抱一(さかいほういつ)墓 」。

「 等覺院文詮墓 」

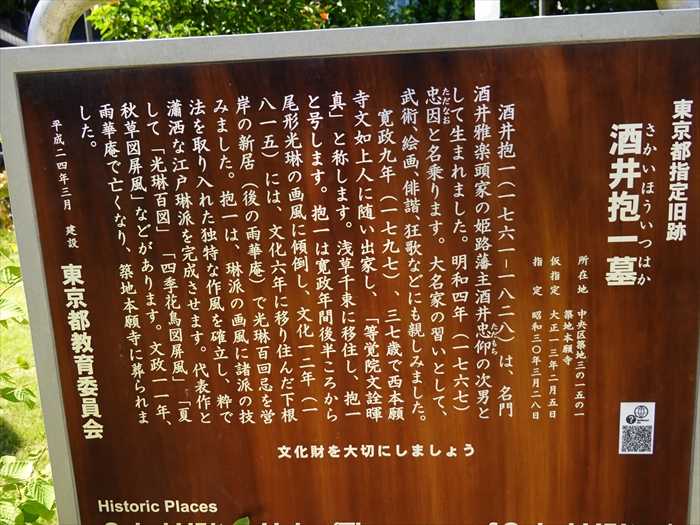

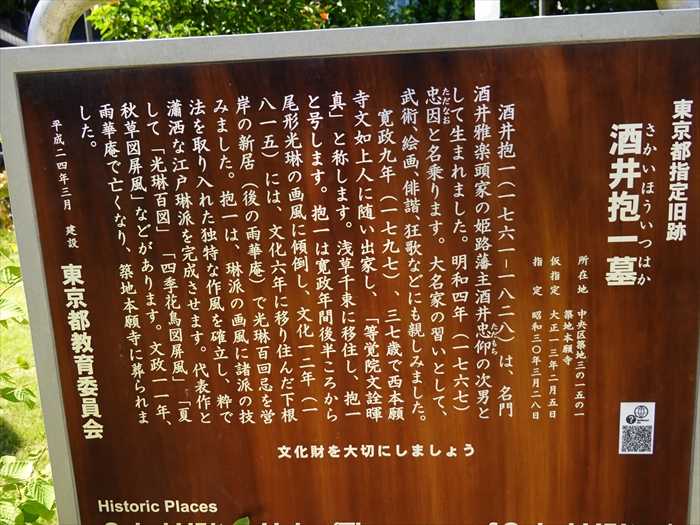

「 東京都指定旧跡

酒井抱一墓

所在地 中央区築地三の十五の一 築地本願寺

仮指定 大正十三年二月五日

指定 昭和三十年三月二八日

「 土生玄碩(はぶげんせき)先生之碑 」。

墓標には「 桑翁土生君之墓 」と。

「 東京都指定旧跡

土生玄碩墓

所在地 中央区築地三の十五の一 築地本願寺

標識 大正十三年一月

指定 昭和三十年三月二八日

墓石の前には石碑が並ぶ。

「 遺弟念力

浄土真宗の繁昌は「遺弟の念力より成ず」と。浄土真宗の繁昌は、遺弟の念力より起こるのだと。

遺弟とは、親鸞聖人の残されたお弟子方のこと。そのお弟子の念力、念力と言っても別に

超能力のことではなく、ご信心の力である。つまりは、自力を離れて他力念仏に帰する浄土真宗の

繁昌とは、一人でも信心を取る人が生まれることである。それは親鸞様の残されたお弟子方の

信心の力によるのだと」

「 心悦清浄(しんねつしょうじょう) 」。

「心悦」は相手の行動や言葉に本心から喜ぶこと。

心に清らかなよろこびを生じさせようと。

「 随喜鑚仰(ずいきさんぎょう) 」。

心から喜んで仏道に帰依(きえ)し、深く仏を信仰すること。 また、深く物事に打ち込み

熱中すること。

「随喜」は心から喜び、ありがたく感じて仏に帰依すること。

「鑚仰」は「論語」子罕(しかん)の「これを仰げば弥(いよいよ)高く、これを鑽(き)れば

弥(いよいよ)堅し」から》聖人や偉人の徳を仰ぎ尊ぶこと。

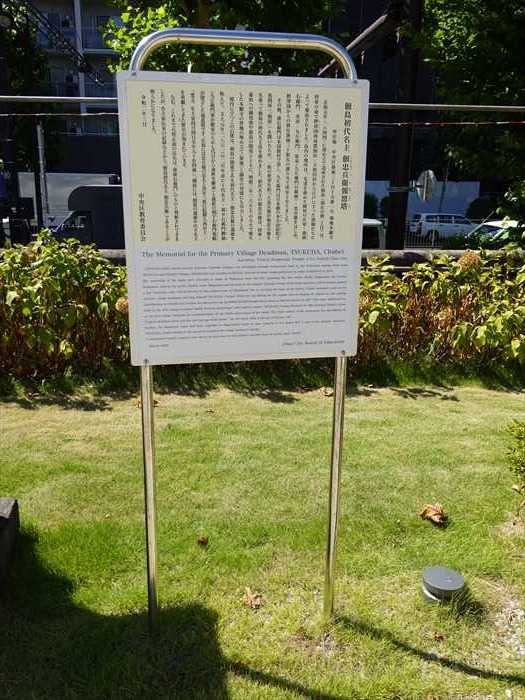

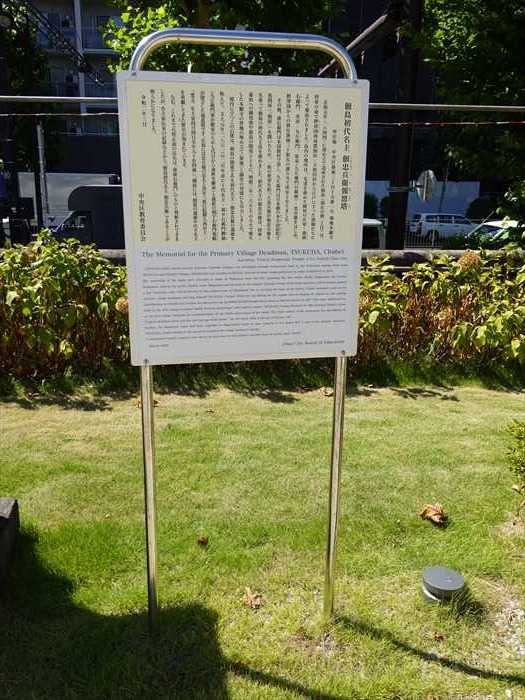

「 佃忠兵衛報恩塔 」。

正面には「 篤行院釋久西居士 」の法名と「 寛文二年壬寅 四月四日 享年九十有四歳 」の没年陰刻。

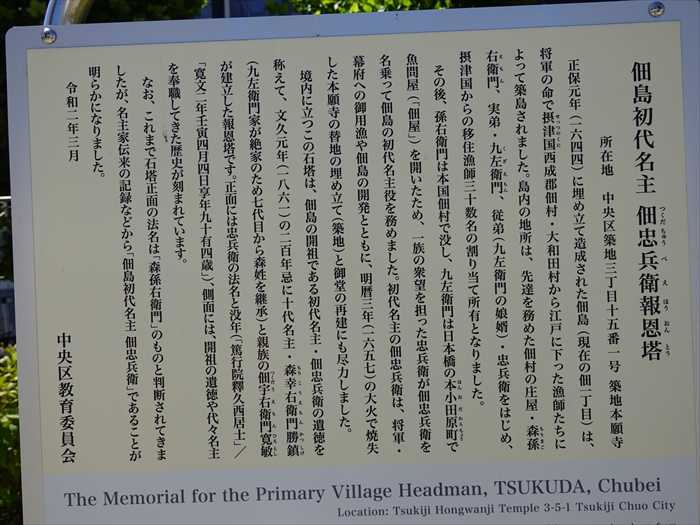

「 佃島初代名主 佃忠兵衛報恩塔 」

「 佃島初代名主 佃忠兵衛報恩塔

所在地 中央区築地三丁目十五番一号 築地本願寺 」

正保元年(一六四四)に埋め立て造成された佃島(現在の佃一丁目)は、将軍の命で摂津国西成郡

佃村・大和田村から江戸に下った漁師たちによって築島されました。島内の地所は、先達を

務めた佃村の庄屋・森孫右衛門、実弟・九左衛門、従弟(九左衛門の娘婿)・忠兵衛をはじめ、

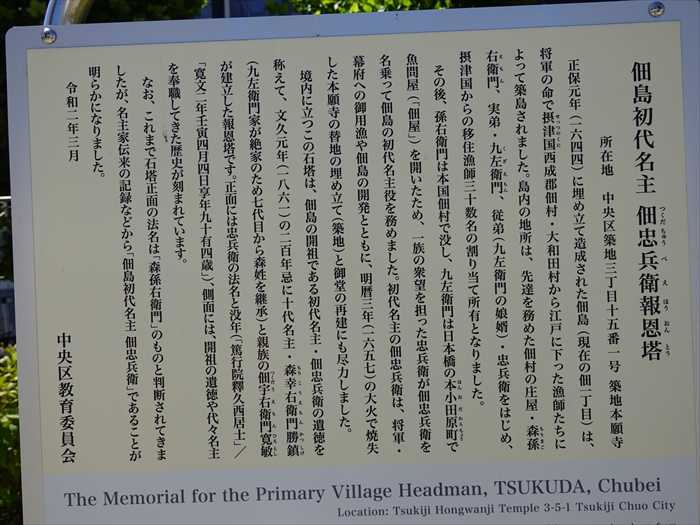

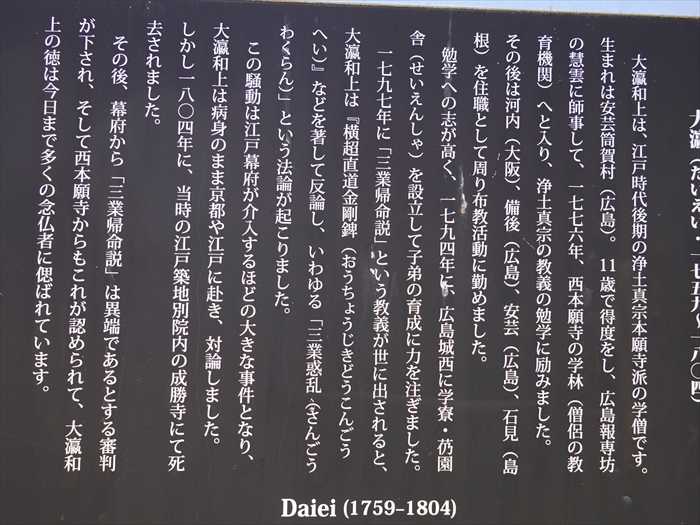

「 大瀛(だいえい)の墓 」。

「 大瀛(だいえい・一七五九~一八〇四) 」

「 大瀛(だいえい・一七五九~一八〇四)

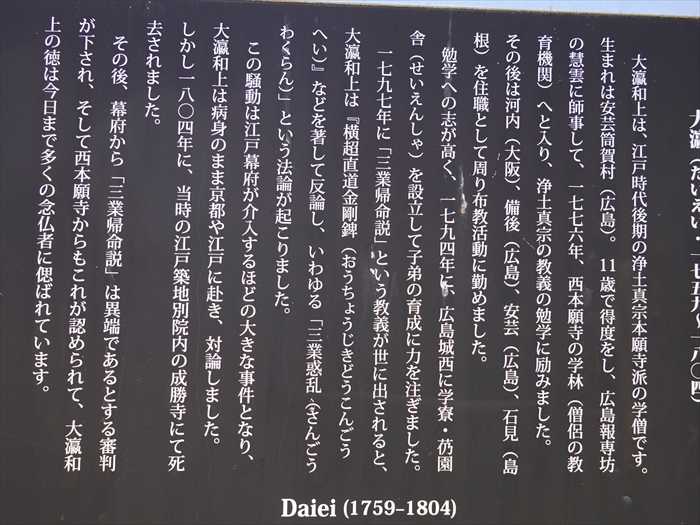

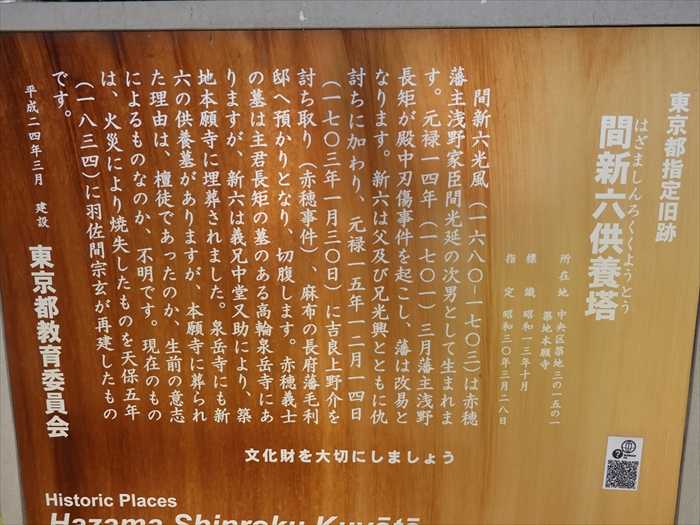

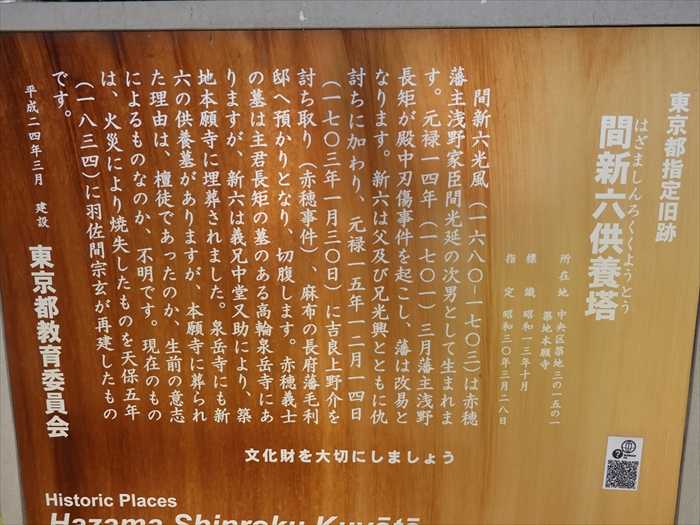

「 間新六(はざましんろく)之塔 」。

「 帰真釈宗貞信士霊位 元禄十六癸未 二月四日 間新六墓 」と。

「 間新六供養塔 」。

「東京都指定旧跡

間新六供養塔

所在地 中央区築地三の十五の一 築地本願寺

標識 昭和十三年十月

指定 昭和三〇年三月二八日

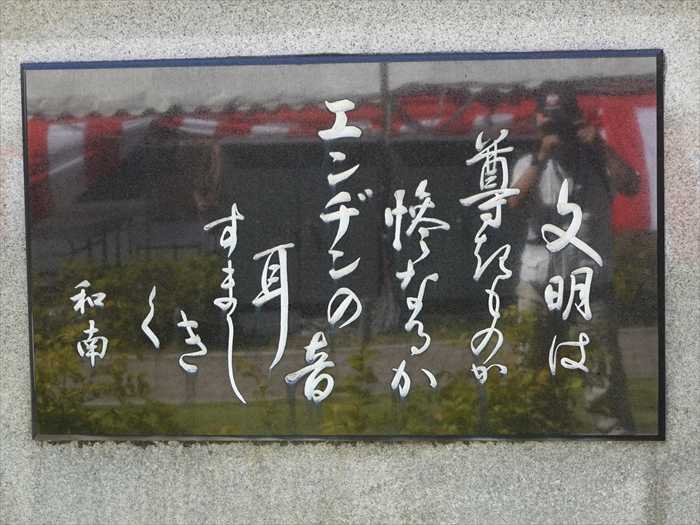

「 陸上交通殉難者追悼之碑 」。

交通事故による殉難者を悼み、交通事故絶滅を願い建てられたものである。

「いつ果てるともない交通事故は、日夜多くの犠牲者を続出しています。今ここにいたましい

犠牲者の追悼碑を建設し、こころから、その冥福を追慕し、ふたたび、このような悲惨事を

くりかえしてはならぬという警告を、より広く、より深く、多くの人々にうったえ、交通事故

絶滅への礎としたい。

交通事故殉難者追悼碑建設会 名誉総裁 三笠宮崇仁親王

役員代表・・・以下省略・・・」

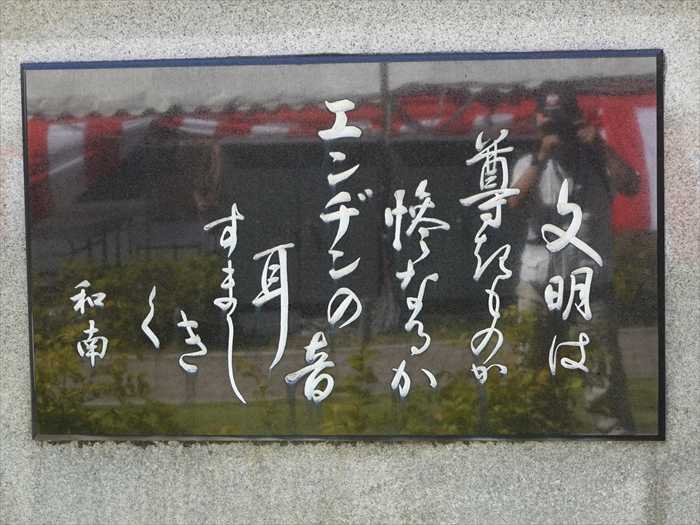

「 文明は尊きものか惨なるかエンヂンの音耳すましきく 和南 」。

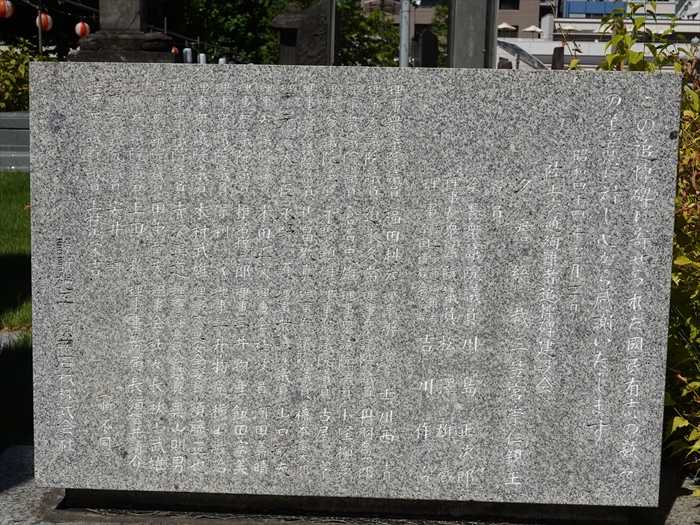

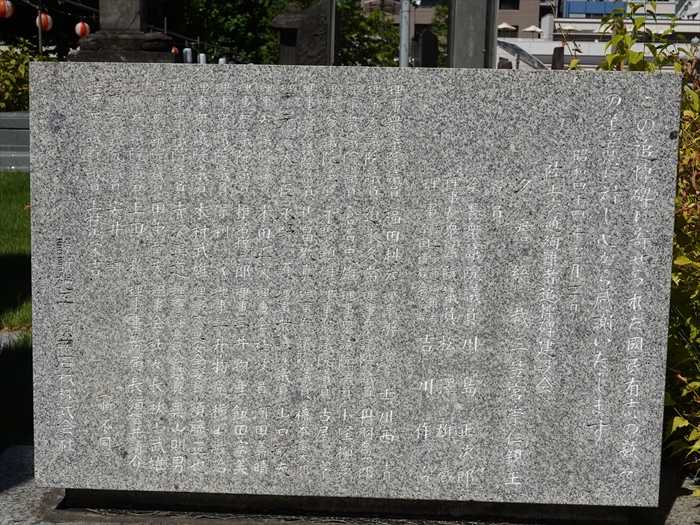

「この追悼碑に寄せられた國民有志の数々の善意に対し心から感謝いたします。

昭和四十四年十一月ニ一日

陸上交通殉難者追悼碑建設会 名誉総裁 三笠宮崇仁親王

役員・・・以下省略・・・」

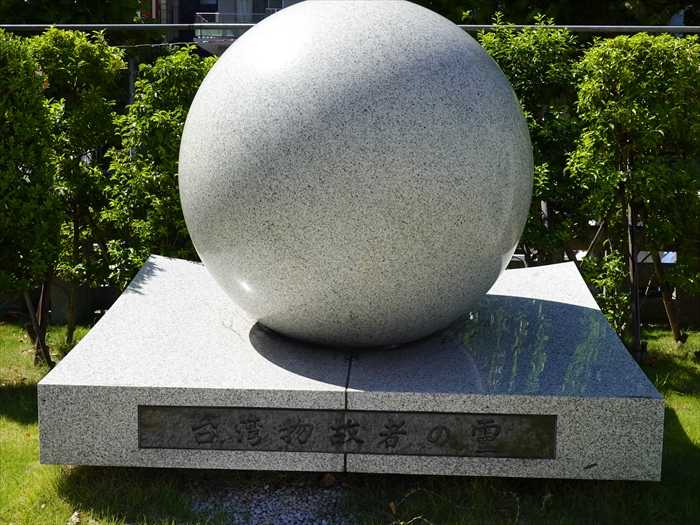

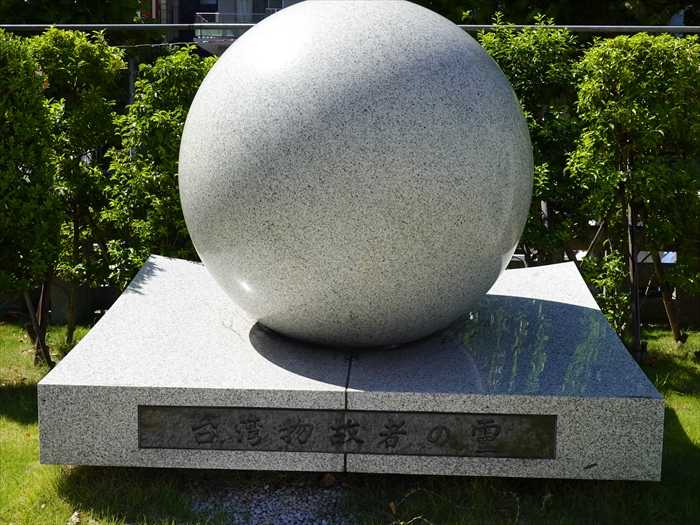

「 台湾物故者の霊 」。

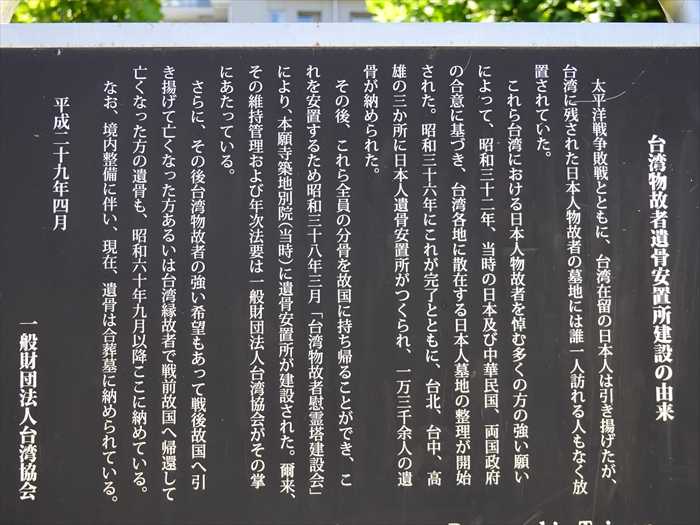

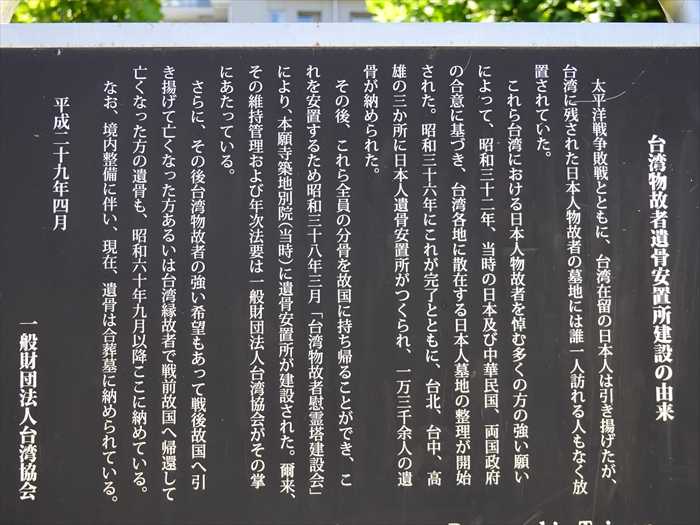

「 台湾物故者遺骨安置所建設の由来 」。

「 台湾物故者遺骨安置所建設の由来

太平洋戦争敗戦とともに、台湾在留の日本人は引き揚げたが、台湾に残された日本人物故者の

墓地には誰一人訪れる人もなく放置されていた。

これら台湾における日本人物故者を悼む多くの方の強い願いによって、昭和32年、当時の日本及

中華民国、両国政府の合意に基き、台湾各地に散在する日本人墓地の整理が開始された。

昭和36年にこれが完了と共に。台北、台中、高雄の三か所に日本人遺骨安置所がつくられ、

1万3千余人の遺骨が納められた。

その後、これら全員の分骨を故国に持ち帰ることができ、これを安置するために昭和38年3月

「台湾物故者慰霊塔建設委員会」により、本願寺築地別院(当時)に遺骨安置所が建設された。

爾来、その維持管理および年次法要は一般財団法人台湾協会がその掌にあたっている。

さらに、その後台湾物故者の強い希望もあって戦前故国へ帰還して亡くなった方の遺骨も、

昭和60年9月以降ここに納めている。

なお、境内整備に伴い、現在、遺骨は合葬墓に納められている。

平成29年4月

一般財団法人 台湾協会」

そして一番奥に「 親鸞聖人の像 」。

像の手前の両側に大きな石灯籠。

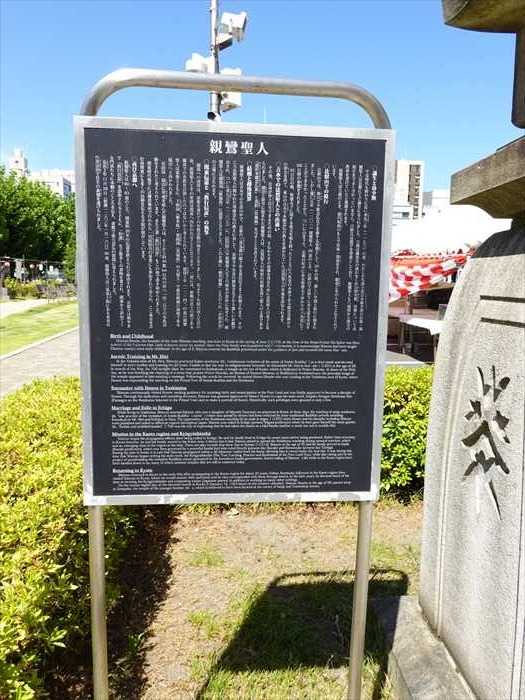

「 親鸞聖人 」。

「 親鸞聖人

「 親鸞聖人の像 」。

お顔をズームして。

「 親鸞聖人 」。

「親鸞聖人 題字

勝如上人 御染筆」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

中央区築地3丁目15−1。

築地本願寺 は、 浄土真宗本願寺派の寺院 で、京都の本願寺(西本願寺)が本山。

その発祥は1617年、西本願寺の別院として江戸に建立。浅草・横山町にあったことから

「江戸浅草御堂」と呼ばれていた。1657年明暦の大火により焼失。

大火後の区画整理のため、幕府より代替地として指定されたのは、八丁堀の海上であった。

いう名称の由来であり、「築地御坊」と呼ばれるようになった。

1923年、関東大震災により再び本堂を焼失。

現在の本堂 は、建築家の伊東忠太氏の設計により、古代インド仏教様式の外観で 1934年に落成 。

2012年、正式名称が今の「築地本願寺」と改められた。

2014年には、本堂・石塀・ 三門門柱(正門・北門・南門)が国の重要文化財に指定された。

正門入口左側。

「 親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年

慶讃法要(きょうさんほうよう) 」👈リンク

「築地本願寺」は西本願寺系であり 寺紋は「下がり藤」 からまる蔓の重なりの筋が無い 。

こちらが 「西本願寺」の「下り藤」 。

からまる蔓の重なりの筋がある。

実はこの蔓の「 右が上

「築地本願寺」配置案内図。

解かりやすい配置図をネットから。

「正門」を入ると、右側には石碑、墓石等が並んでいた。

最初にあったのが「 九條武子夫人歌碑 」。

九条武子は柳原白蓮、江木欣々とともに大正三美人と称された歌人である。

武子は西本願寺第21代法主大谷光尊の次女として1887年に京都に生まれている。1909年には

公爵家出身で正金銀行に勤務する九条良致と結婚し夫の勤務先兼留学先であるロンドンに渡るが

翌年、単身で帰国する。そのころから佐々木信綱に和歌を学ぶようになる。1911年義姉・

公爵家出身で正金銀行に勤務する九条良致と結婚し夫の勤務先兼留学先であるロンドンに渡るが

翌年、単身で帰国する。そのころから佐々木信綱に和歌を学ぶようになる。1911年義姉・

大谷籌子裏方の早世に伴い、30歳の若さで仏教婦人会本部長に就任する。その頃、仏教に基づく

教育との視点から、現在の京都女子学園・京都女子大の設立にも参画する。

教育との視点から、現在の京都女子学園・京都女子大の設立にも参画する。

1920年には夫が帰国し現在の新宿区下落合に居を構え、夫婦同居が実現される。1923年の

関東大震災により崩壊した築地本願寺の再建に努めるとともに、同地に臨時救済事務所出張所を

おいて救済事業の陣頭指揮をした。また、上野公園に託児所、日比谷公園には臨時」の診療所を

造った。これが現在の「あそか病院」の基礎となった。

関東大震災により崩壊した築地本願寺の再建に努めるとともに、同地に臨時救済事務所出張所を

おいて救済事業の陣頭指揮をした。また、上野公園に託児所、日比谷公園には臨時」の診療所を

造った。これが現在の「あそか病院」の基礎となった。

九条武子は西本願寺の大谷伯爵家の出であり、大正時代の代表的麗人であるだけでなく、

女流歌人であり社会事業家であった。

女流歌人であり社会事業家であった。

1928年震災復興事業での奔走の無理がたたったのか、敗血症発症により42歳の若さで世を

去っている。

去っている。

結構大きく立派な歌碑だが刻まれている和歌が薄くて小さく読み取り難いが、右手に和歌が

記された立札があるので分かったのであった。

「 おおいなる もののちからに ひかれゆく わがあしあとの おぼつかなしや 」。

「 酒井抱一(さかいほういつ)墓 」。

「 等覺院文詮墓 」

酒井抱ー( 1 7 6 1 ~ 1 8 2 8 )は、名門酒井雅楽頭家の姫路主酒井忠仰(ただもち)の次男として

生まれた。明和4年( 17 6 7 )忠因(ただなお)と名乗る。大名家の習いとして、武術、絵画、俳諧、

狂歌などにも親しんだ。

生まれた。明和4年( 17 6 7 )忠因(ただなお)と名乗る。大名家の習いとして、武術、絵画、俳諧、

狂歌などにも親しんだ。

寛政9年( 1 7 9 7 )、3 7歳で西本願寺文如上に随い出家し、「等覚院文詮暉真」と称した。

浅草千束に移住し、抱ーと号す。

浅草千束に移住し、抱ーと号す。

抱ーは寛政年間後半ころから尾形光琳の画風に傾倒し、文化12年( 1 8 1 5 )には、文化6年に

移り住んだ下根岸の新居(後の雨華庵)で光琳百回忌を営んだ。

移り住んだ下根岸の新居(後の雨華庵)で光琳百回忌を営んだ。

抱ーは、琳派の画風に諸派の技法を取り入れた独特な作風を確立し、粋で瀟洒(しようしゃ)な

江戸琳派を完成させる。代表作として、「光琳百図」「四季花鳥図屏風」「夏秋阜図屏風」など

江戸琳派を完成させる。代表作として、「光琳百図」「四季花鳥図屏風」「夏秋阜図屏風」など

がある。文政1 1年、雨華庵で亡くなり、築地本願寺に葬られた。

「 東京都指定旧跡

酒井抱一墓

所在地 中央区築地三の十五の一 築地本願寺

仮指定 大正十三年二月五日

指定 昭和三十年三月二八日

酒井抱一(一七六一~一八ニ八)は、名門酒井雅楽頭家の姫路藩主酒井忠仰(ただもち)の次男として

生まれました。明和四年(一七六七)忠因(ただなお)と名乗ります。大名家の習いとして、武術、

絵画、俳諧、狂歌などにも親しみました。

生まれました。明和四年(一七六七)忠因(ただなお)と名乗ります。大名家の習いとして、武術、

絵画、俳諧、狂歌などにも親しみました。

寛政九年(一七九七)、三七歳で西本願寺文如上人に随い出家し、「等覚完文詮暉真」と称します。

浅草千束に移住し、抱一と号します。抱一は寛政年間後半ころから尾形光琳の画風に傾倒し、

文化一ニ年(一八一五)には、文化六年に移り住んだ下根岸の新居(後の雨華庵)で光琳百回忌を

営みました。抱一は、琳派の画風に諸派の技法を取り入れた独特な作風を確立し、粋で瀟洒な

江戸琳派を完成させます。代表作として「光琳百図」「四季花鳥図屏風」・「夏秋草図屏風」

などがあります。文政一一年、雨華庵で亡くなり、築地本願寺に葬られました。

平成ニ四年三月建設 東京都教育委員会」浅草千束に移住し、抱一と号します。抱一は寛政年間後半ころから尾形光琳の画風に傾倒し、

文化一ニ年(一八一五)には、文化六年に移り住んだ下根岸の新居(後の雨華庵)で光琳百回忌を

営みました。抱一は、琳派の画風に諸派の技法を取り入れた独特な作風を確立し、粋で瀟洒な

江戸琳派を完成させます。代表作として「光琳百図」「四季花鳥図屏風」・「夏秋草図屏風」

などがあります。文政一一年、雨華庵で亡くなり、築地本願寺に葬られました。

「 土生玄碩(はぶげんせき)先生之碑 」。

墓標には「 桑翁土生君之墓 」と。

「 東京都指定旧跡

土生玄碩墓

所在地 中央区築地三の十五の一 築地本願寺

標識 大正十三年一月

指定 昭和三十年三月二八日

上生玄碩(一七六ニ~一八四八)は江戸時代後期の眼科医で安芸国吉田で生まれました。名を義寿と

いい、桑翁と号しました。

いい、桑翁と号しました。

文化七年(一八一〇)奥医師を拝命し、同一三年法眼に叙されました。文化五年には一ニ代将軍

徳川家慶の眼疾を治療しました。

徳川家慶の眼疾を治療しました。

文政一ニ年(一八ニ九)、シーボルトから眼病治療法を教授された謝礼に将軍拝領の紋服を贈った

ことで、シーポルト事件に連座し、改易となり、江戸を追放されました。

ことで、シーポルト事件に連座し、改易となり、江戸を追放されました。

嘉永元年(一八四八)八月一七日、八七歳で死去し、土生家の菩提寺である築地本願寺中眞龍寺に

葬られましたが、昭和三年(一九ニ八)一ニ月区画整理のため改葬されました。

墓標には「桑翁土生君之墓」とあります。

葬られましたが、昭和三年(一九ニ八)一ニ月区画整理のため改葬されました。

墓標には「桑翁土生君之墓」とあります。

著書には、「銀海波抄」、「指談録」、「獺祭録」などがあります。

平成ニ四年三月 建設 東京都教育委員会」

墓石の前には石碑が並ぶ。

「 遺弟念力

浄土真宗の繁昌は「遺弟の念力より成ず」と。浄土真宗の繁昌は、遺弟の念力より起こるのだと。

遺弟とは、親鸞聖人の残されたお弟子方のこと。そのお弟子の念力、念力と言っても別に

超能力のことではなく、ご信心の力である。つまりは、自力を離れて他力念仏に帰する浄土真宗の

繁昌とは、一人でも信心を取る人が生まれることである。それは親鸞様の残されたお弟子方の

信心の力によるのだと」

「 心悦清浄(しんねつしょうじょう) 」。

「心悦」は相手の行動や言葉に本心から喜ぶこと。

心に清らかなよろこびを生じさせようと。

「 随喜鑚仰(ずいきさんぎょう) 」。

心から喜んで仏道に帰依(きえ)し、深く仏を信仰すること。 また、深く物事に打ち込み

熱中すること。

「随喜」は心から喜び、ありがたく感じて仏に帰依すること。

「鑚仰」は「論語」子罕(しかん)の「これを仰げば弥(いよいよ)高く、これを鑽(き)れば

弥(いよいよ)堅し」から》聖人や偉人の徳を仰ぎ尊ぶこと。

「 佃忠兵衛報恩塔 」。

正面には「 篤行院釋久西居士 」の法名と「 寛文二年壬寅 四月四日 享年九十有四歳 」の没年陰刻。

「 佃島初代名主 佃忠兵衛報恩塔 」

「 佃島初代名主 佃忠兵衛報恩塔

所在地 中央区築地三丁目十五番一号 築地本願寺 」

正保元年(一六四四)に埋め立て造成された佃島(現在の佃一丁目)は、将軍の命で摂津国西成郡

佃村・大和田村から江戸に下った漁師たちによって築島されました。島内の地所は、先達を

務めた佃村の庄屋・森孫右衛門、実弟・九左衛門、従弟(九左衛門の娘婿)・忠兵衛をはじめ、

摂津国からの移住漁師三十数名の割り当て所有となりました。

その後、孫右衛門は本国佃村で没し、九左衛門は日本橋の本小田原町で魚問屋(「佃屋」)を

開いたため、一族の衆望を担った忠兵衛が佃忠兵衛を名乗って佃島の初代名主役を務めました。

初代名主の佃忠兵衛は、将軍・幕府への御用漁や佃島の開発とともに、明暦三年(一六五七)の

大火で焼失した本願寺の替地の埋め立て(築地)と御堂の再建にも尽力しました。

開いたため、一族の衆望を担った忠兵衛が佃忠兵衛を名乗って佃島の初代名主役を務めました。

初代名主の佃忠兵衛は、将軍・幕府への御用漁や佃島の開発とともに、明暦三年(一六五七)の

大火で焼失した本願寺の替地の埋め立て(築地)と御堂の再建にも尽力しました。

境内に立っこの石塔は、佃島の開祖である初代名主・佃忠兵衛の遺徳を称えて、文久元年

(一八六一)の二百年忌に十代名主・森幸左衛門勝鎮(九左衛門家家が絶家のため七代目から森姓を

継承)と親族の佃宇右衛門寛敏が建立した報恩塔です。正面には忠衛の法名と没年

(「篤行院釋久西居士」/「寛文ニ年壬寅四月四日享年九十有四歳」)、側面には、開祖の遺徳や

代々名主を奉職してきた歴史が刻まれています。

(一八六一)の二百年忌に十代名主・森幸左衛門勝鎮(九左衛門家家が絶家のため七代目から森姓を

継承)と親族の佃宇右衛門寛敏が建立した報恩塔です。正面には忠衛の法名と没年

(「篤行院釋久西居士」/「寛文ニ年壬寅四月四日享年九十有四歳」)、側面には、開祖の遺徳や

代々名主を奉職してきた歴史が刻まれています。

なお、これまで石塔正面の法名は「森孫右衛門」のものと判断されてきましたが、名主家伝来の

記録などから「佃島初代名主 佃忠兵衛」であることが明らかになりました。

記録などから「佃島初代名主 佃忠兵衛」であることが明らかになりました。

令和二年三月

中央区教育委員会」

「 大瀛(だいえい)の墓 」。

「 大瀛(だいえい・一七五九~一八〇四) 」

「 大瀛(だいえい・一七五九~一八〇四)

大瀛和上は、江戸時代後期の浄土真宗本願寺派の学僧です。

生まれは安芸筒賀村(広島)。11歳で得度をし、広島報専坊の慧雲に師事して、一七七六年、

西本願寺の学林(僧侶の教育機関)へと入り、浄土真宗の教義の勉学に励みました。

西本願寺の学林(僧侶の教育機関)へと入り、浄土真宗の教義の勉学に励みました。

その後は河内(大阪)、備後(広島)、安芸(広島)、石見(島根)を住職として周り布教活動に

勤めました。

勤めました。

勉学への志が高く、一七九四年に広島城西に学寮・芿園舎(せいえんしゃ)を設立して子第の育成に

力を注ぎました。

力を注ぎました。

一七九七年に「三業帰命説」という教義が世に出されると、大瀛和上は「横超直道金剛鉾

(おうちょうじきどうこんごうへい)」などを著して反論し、いわゆる「三業惑乱

(さんごうわくらん)」という法論が起こりました。

(おうちょうじきどうこんごうへい)」などを著して反論し、いわゆる「三業惑乱

(さんごうわくらん)」という法論が起こりました。

この騒動は江戸幕府が介入するほどの大きな事件となり、大瀛和上は病身のまま京都や江戸に赴き、

対論しました。

対論しました。

しかし一八〇四年に、当時の江戸築地別院内の成勝寺にて死去されました。

その後、幕府から「三業帰命説」は異端であるとする審判が下され、そして西本願寺からも

これが認められて、大瀛和上の徳は今日まで多くの念仏者に偲ばれています。」

これが認められて、大瀛和上の徳は今日まで多くの念仏者に偲ばれています。」

「 間新六(はざましんろく)之塔 」。

「 帰真釈宗貞信士霊位 元禄十六癸未 二月四日 間新六墓 」と。

「 間新六供養塔 」。

「東京都指定旧跡

間新六供養塔

所在地 中央区築地三の十五の一 築地本願寺

標識 昭和十三年十月

指定 昭和三〇年三月二八日

間新六光風(一六八〇~一七〇三)は赤穂藩主浅野家臣間光延の次男として生まれます。元禄一四年

(一七〇一)三月藩主浅野長矩が殿中刃傷事件を起こし、藩は改易となります。新六は父及び

兄光興とともに仇討ちに加わり、元禄一五年一ニ月一四日(一七〇三年一月三〇日)に吉良上野介を

(一七〇一)三月藩主浅野長矩が殿中刃傷事件を起こし、藩は改易となります。新六は父及び

兄光興とともに仇討ちに加わり、元禄一五年一ニ月一四日(一七〇三年一月三〇日)に吉良上野介を

討ち取り(赤穂事件)、麻布の長府藩毛利邸へ預かりとなり、切腹します。赤穂義士の墓は主君

長矩の墓のある高輪泉岳寺にありますが、新六は義兄中堂又助により、築地本願寺に埋葬され

ました。泉岳寺にも新六の供養塔がありますが、本願寺に葬られた理由は、檀徒であったのか、

生前の意志によるものなのか、不明です。現在のものは、火災により焼失したものを天保五年

長矩の墓のある高輪泉岳寺にありますが、新六は義兄中堂又助により、築地本願寺に埋葬され

ました。泉岳寺にも新六の供養塔がありますが、本願寺に葬られた理由は、檀徒であったのか、

生前の意志によるものなのか、不明です。現在のものは、火災により焼失したものを天保五年

(一八三四)に羽佐間宗玄が再建したものです。

平成ニ四年三月 建設

東京都教育委員会」。

東京都教育委員会」。

「 陸上交通殉難者追悼之碑 」。

交通事故による殉難者を悼み、交通事故絶滅を願い建てられたものである。

「いつ果てるともない交通事故は、日夜多くの犠牲者を続出しています。今ここにいたましい

犠牲者の追悼碑を建設し、こころから、その冥福を追慕し、ふたたび、このような悲惨事を

くりかえしてはならぬという警告を、より広く、より深く、多くの人々にうったえ、交通事故

絶滅への礎としたい。

交通事故殉難者追悼碑建設会 名誉総裁 三笠宮崇仁親王

役員代表・・・以下省略・・・」

「 文明は尊きものか惨なるかエンヂンの音耳すましきく 和南 」。

「この追悼碑に寄せられた國民有志の数々の善意に対し心から感謝いたします。

昭和四十四年十一月ニ一日

陸上交通殉難者追悼碑建設会 名誉総裁 三笠宮崇仁親王

役員・・・以下省略・・・」

「 台湾物故者の霊 」。

「 台湾物故者遺骨安置所建設の由来 」。

「 台湾物故者遺骨安置所建設の由来

太平洋戦争敗戦とともに、台湾在留の日本人は引き揚げたが、台湾に残された日本人物故者の

墓地には誰一人訪れる人もなく放置されていた。

これら台湾における日本人物故者を悼む多くの方の強い願いによって、昭和32年、当時の日本及

中華民国、両国政府の合意に基き、台湾各地に散在する日本人墓地の整理が開始された。

昭和36年にこれが完了と共に。台北、台中、高雄の三か所に日本人遺骨安置所がつくられ、

1万3千余人の遺骨が納められた。

その後、これら全員の分骨を故国に持ち帰ることができ、これを安置するために昭和38年3月

「台湾物故者慰霊塔建設委員会」により、本願寺築地別院(当時)に遺骨安置所が建設された。

爾来、その維持管理および年次法要は一般財団法人台湾協会がその掌にあたっている。

さらに、その後台湾物故者の強い希望もあって戦前故国へ帰還して亡くなった方の遺骨も、

昭和60年9月以降ここに納めている。

なお、境内整備に伴い、現在、遺骨は合葬墓に納められている。

平成29年4月

一般財団法人 台湾協会」

そして一番奥に「 親鸞聖人の像 」。

像の手前の両側に大きな石灯籠。

「 親鸞聖人 」。

「 親鸞聖人

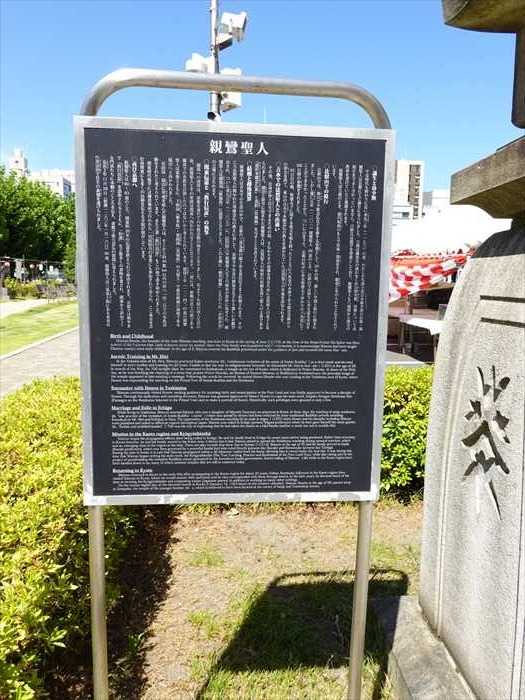

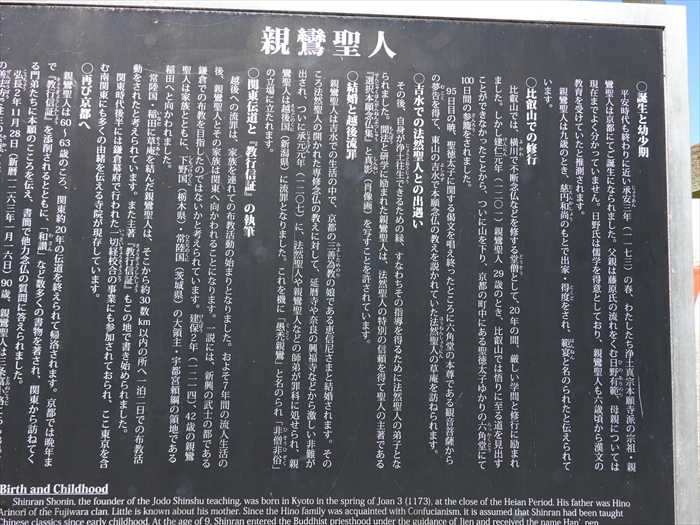

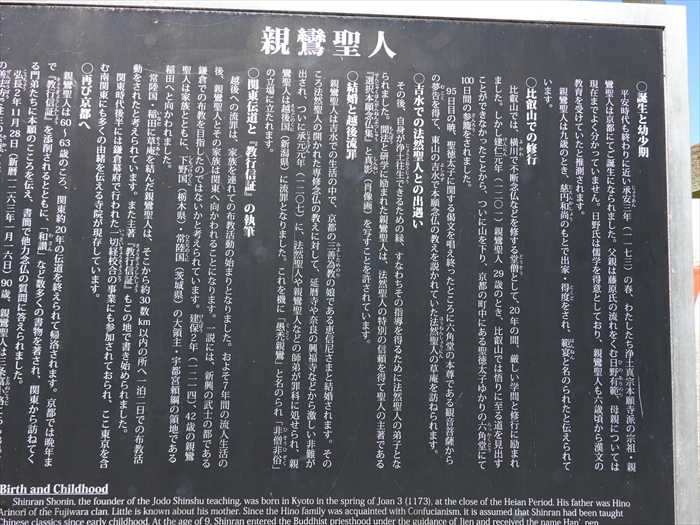

◯誕生と幼少期

平安時代も終わりに近い承安三年(一一七三)の春、わたしたち浄土真宗本願寺派の宗祖・親鸞聖人は

京都にてご誕生になられました。父親は藤原氏の流れをくむ日野有範、母親については現在までよく

分かっていません。日野氏は儒学を得意としており、親鸞聖人も六歳頃から漢文の教育を受けて

いたと推測されます。

京都にてご誕生になられました。父親は藤原氏の流れをくむ日野有範、母親については現在までよく

分かっていません。日野氏は儒学を得意としており、親鸞聖人も六歳頃から漢文の教育を受けて

いたと推測されます。

親鸞聖人は九歳のとき、慈円和尚のもとで出家・得度をされ、範宴(はんねん)と名のられたと伝え

られています。

られています。

◯

比叡山での修行

比叡山では、横川で不断念仏などを修行する堂僧として、20年の間、厳しい学問と修行に励まれ

ました。しかし建仁元年(一ニ〇一)親鸞聖人29歳のとき、比叡山では悟りに至る道を見出すことが

できなかったことから、ついに山を下り、京都の町中にある聖徳太子ゆかりの六角堂にて100日間

の参籠をされました。

ました。しかし建仁元年(一ニ〇一)親鸞聖人29歳のとき、比叡山では悟りに至る道を見出すことが

できなかったことから、ついに山を下り、京都の町中にある聖徳太子ゆかりの六角堂にて100日間

の参籠をされました。

95日目の暁、聖徳太子に関する偈文を唱え終ったところに六角堂の本尊である観音菩薩からの

夢告を得て、東山の吉水で本願念仏の教えを説かれていた法然聖人の草庵を訪ねられます。

夢告を得て、東山の吉水で本願念仏の教えを説かれていた法然聖人の草庵を訪ねられます。

◯

吉水での法然聖人との出遇い

その後、自身が浄土往生できるための縁、すなわちその指導を得るために法然聖人の弟子と

なられました。聞法と研学に励まれた親鸞聖人は、法然聖人の特別の信頼を得て聖人の主著である

なられました。聞法と研学に励まれた親鸞聖人は、法然聖人の特別の信頼を得て聖人の主著である

「選択本願念仏集』と真影(肖像画)を写すことを許されています。

◯結婚と越後流罪

親鷽聖人は吉水での生活の中で、京都の三善為教の娘である恵信尼さまと結婚されます。そのころ

法然聖人の開かれた専修念仏の教えに対して、延暦寺や奈良の興福寺などから激しい非難が出され、

ついに承元元年(一一〇七)に、親鸞聖人などの師弟が罪科に処せられ、親鸞聖人は越後国(新潟県)

に流罪となりました。これを機に「愚禿(ぐたく)親鸞」と名のられ「非僧非俗(ひぞうひぞく)の

の立場に立たれます。

〇関東伝道と『教行信証』の執筆

法然聖人の開かれた専修念仏の教えに対して、延暦寺や奈良の興福寺などから激しい非難が出され、

ついに承元元年(一一〇七)に、親鸞聖人などの師弟が罪科に処せられ、親鸞聖人は越後国(新潟県)

に流罪となりました。これを機に「愚禿(ぐたく)親鸞」と名のられ「非僧非俗(ひぞうひぞく)の

の立場に立たれます。

〇関東伝道と『教行信証』の執筆

越後への流罪は、家族を連れての布教活動の始まりとなりました。およそ7年間の流人生活の後、

親鸞聖人とその家族は関東へ向かわれることになります。一説には、新興の武士の都である

親鸞聖人とその家族は関東へ向かわれることになります。一説には、新興の武士の都である

鎌倉での布教を目指したのではないかと考えられています。延保2年(一二一四)、42歳の

親鸞聖人は家族とともに、下野国(栃木県)・常陸国(茨城県)の大領主・宇都宮頼綱の領地である

親鸞聖人は家族とともに、下野国(栃木県)・常陸国(茨城県)の大領主・宇都宮頼綱の領地である

稲田へと向かわれました。

常陸国・稲田に草庵を結んだ親鸞聖人は、そこから約30数km以内の所へ一泊ニ日での布教活動を

されたと考えられています。また主著『教行信証』もこの地で書き始められました。

されたと考えられています。また主著『教行信証』もこの地で書き始められました。

関東時代後半には鎌倉幕府で行われた一切経校合の事業にも参加されておられ、ここ東京を含む

南関東にも多くの由緒を伝える寺院が現存しています。」

南関東にも多くの由緒を伝える寺院が現存しています。」

◯再び京都へ

親鸞聖人は60~66歳のころ、関東約20年の伝道を終えられて帰洛されます。京都では晩年まで

「教行信証」を添削されるとともに、「和讃」など数多くの書物を著され、関東から訪ねてくる

門弟たちに本願のこころを伝え、書簡で他カ念仏の質問に答えられました。

「教行信証」を添削されるとともに、「和讃」など数多くの書物を著され、関東から訪ねてくる

門弟たちに本願のこころを伝え、書簡で他カ念仏の質問に答えられました。

弘長2年11月28日(新暦一ニ六三年一月一六日) 90歳、親鸞聖人は三条富小路にある弟尋有

(じんう)の善法坊で往生の素懐(そかい)を遂げられました。」

(じんう)の善法坊で往生の素懐(そかい)を遂げられました。」

「 親鸞聖人の像 」。

お顔をズームして。

「 親鸞聖人 」。

「親鸞聖人 題字

勝如上人 御染筆」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.