PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【初収穫の苺 ・ 椿…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

舞子公園でニューサ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして次に訪ねたのが神楽坂通り沿い、坂が段々と緩やかになっていったあたりにあったのが

「 善國寺(ぜんこくじ) 」。

新宿区神楽坂5丁目36。

山門前にあったのが 「神楽坂」案内柱 。

「坂名の由来は、坂の途中にあった高田八幡(穴八幡)の御旅所で神楽を奏したから、

津久戸明神が移ってきた時この坂で神楽を奏したから、若宮八幡の神楽が聞こえたから、

この坂に赤城明神の神楽堂があったからなど、いずれも神楽にちなんだ諸説がある。」

「善國寺」、「毘沙門天」と書かれた提灯が並んでいた。

神楽坂のシンボル「毘沙門さま」。

芝・正傳寺、浅草・正法寺とともに「江戸三毘沙門」のひとつ。

日蓮宗寺院の善国寺 は、 鎮護山 と号す。善国寺は、徳川家康より天下安全の祈祷の命をうけて、

日惺上人(二條関白照實の子、後の池上本門寺十二世)が麹町六丁目に文禄4年(1595)創建、

寛文10年(1670)に火災に遭うも徳川光圀の援助で4年後に再建。享保12年(1727)にも

火災に遭う。寛政4年(1792)の火災により寺域を火除地として召しあげられ、翌年寛政5年

(1793)現在の地へ移転したと。善国寺毘沙門堂の毘沙門天は、加藤清正の守本尊だったとも、

土中より出現したともいわれ、江戸の三毘沙門と称されて、新宿山之手七福神の一つに列して

いる。通称「 神楽坂毘沙門天

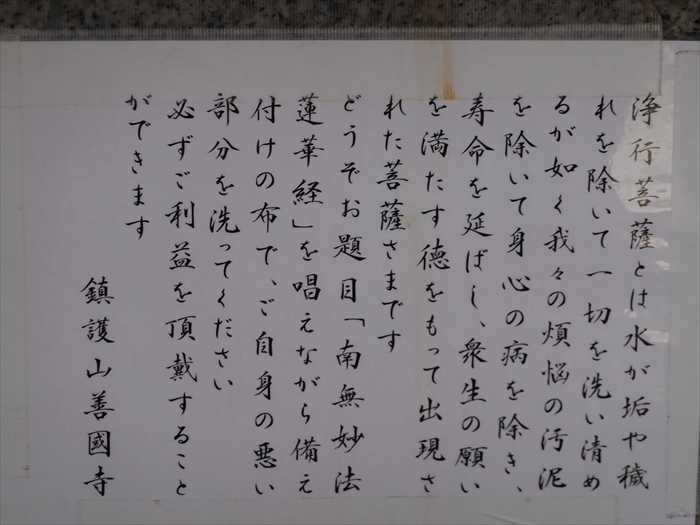

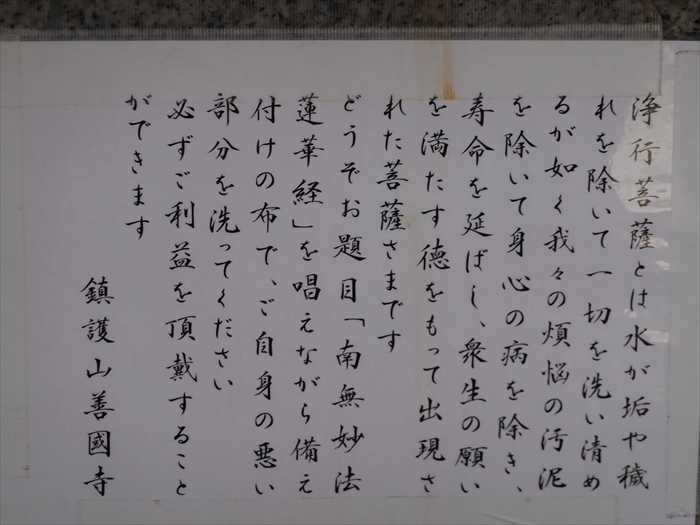

左手に「 浄行菩薩 」。

「 浄行菩薩 」の扁額。

近づいて。

我々の煩悩の汚泥を除いて身心の病を除き、寿命を延ばし、衆生(しゅじょう)の願いを満たす

徳を持って出現された菩薩さまです

祈りのお姿。

横からのお姿を。

その奥にあったのが「 開運出世稲荷 」。

本堂正面左側に鎮座。残念ながら、寺院に祀られているお稲荷さんというのは由緒の無い

ことが多い。境内に御由緒の掲示は無く、ホームページにも全く触れられていないのだが。

近づいて。

正面に各種案内板。

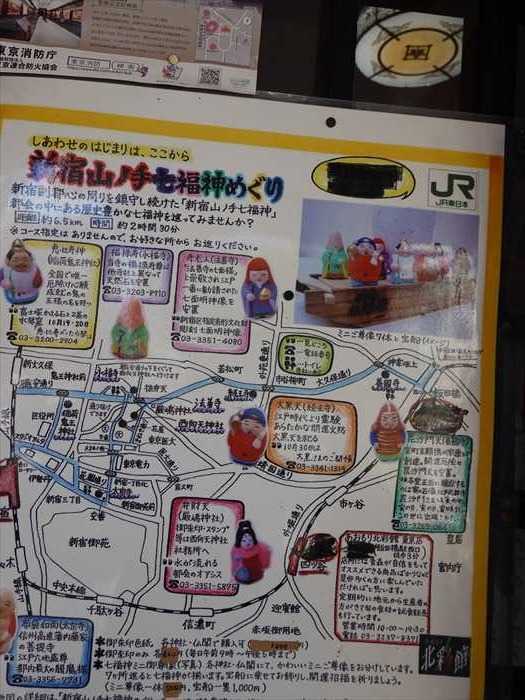

「 山之手七福神 毘沙門天 」碑。

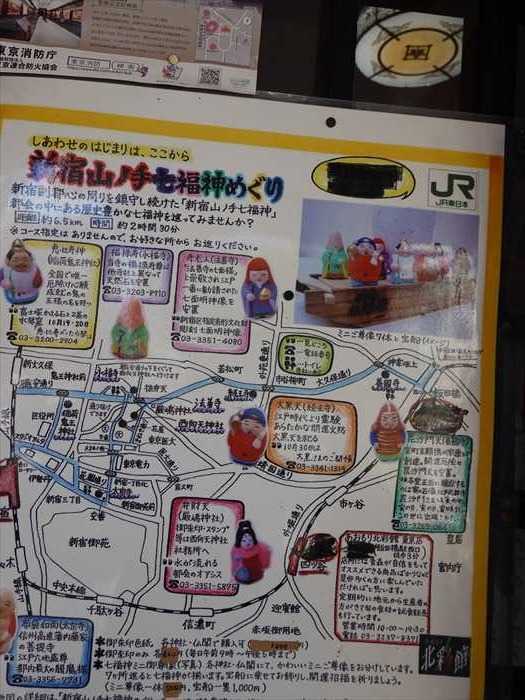

新宿山之手七福神 は、大久保通りの飯田橋駅と新宿駅との間に点在する7寺社による

七福神めぐりで、5ヶ寺2社で構成され、約2時間で参拝可能な七福神と。

・善国寺(毘沙門天) 新宿区神楽坂5-36

・経王寺(大黒天) 新宿区原町1-14

・抜弁天厳島神社(弁財天)新宿区余丁町8-5(正月以外のご朱印は西向天神社)

・永福寺(福禄寿) 新宿区新宿7-11-2

・法善寺(寿老人) 新宿区新宿6-20-16

・鬼王稲荷神社(恵比寿) 新宿区歌舞伎町2-17-5

・太宗寺(布袋尊) 新宿区新宿2-9-2

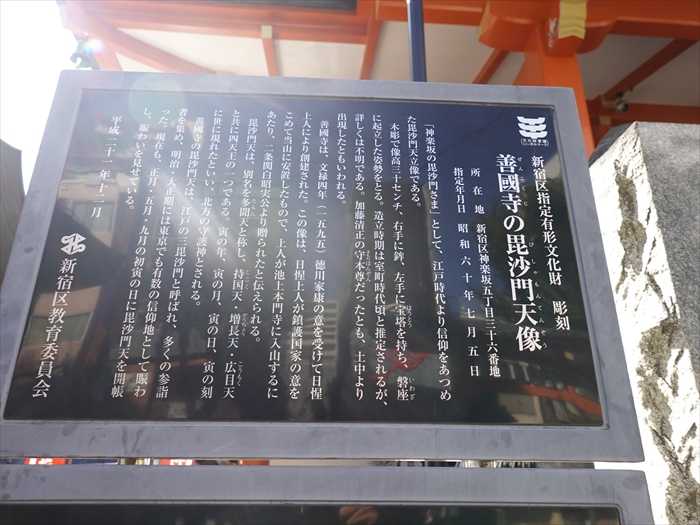

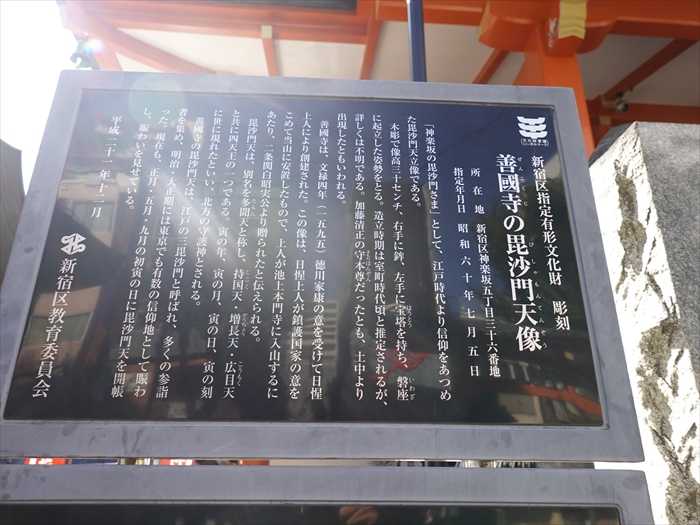

「新宿区指定有形文化財 彫刻

善國寺の毘沙門天像

所在地 新宿区神楽坂五丁目三十六番地

指定年月日 昭和六十年七月五日

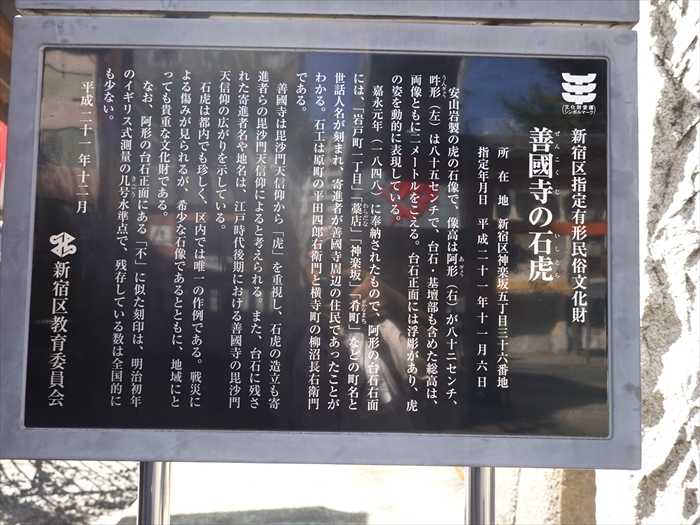

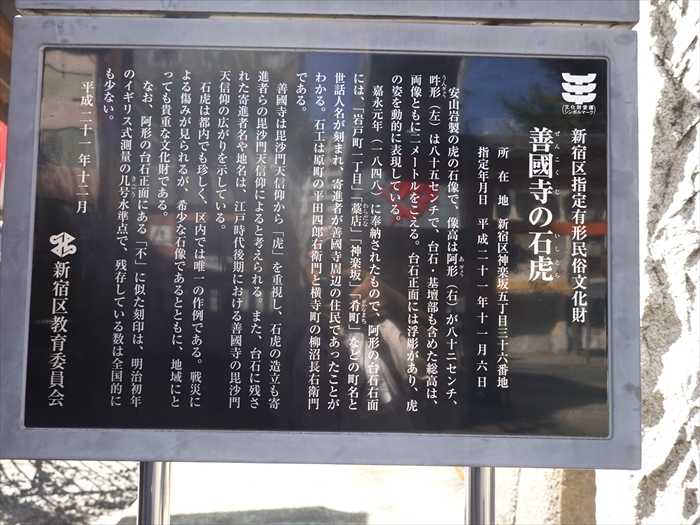

「新宿区指定有形文化財

善國寺の石虎

所在地 新宿区神楽坂五丁目三十六番地

指定年月日 平成二十一年十一月六日

石虎・阿形(右)

近づいて。

石虎・ 吽形(左) 。

近づいて。

阿形の台座(本殿に向かって右側)に「 几号水準点 」があった。

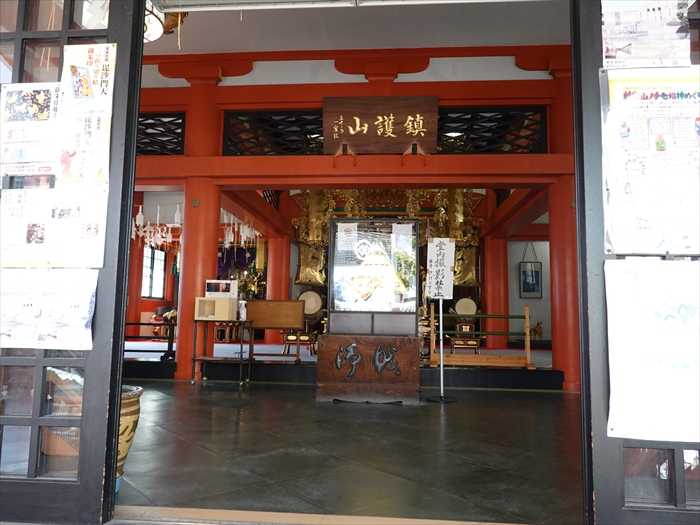

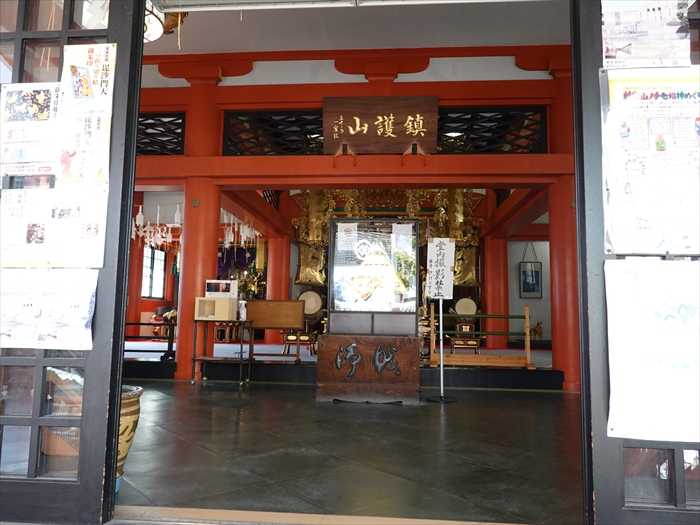

本堂 内陣 。

本堂前から境内を見る。

本堂内陣。

中央には「 毘沙門天像 」。

「 毘沙門天像 」をネットから。

本堂内陣 右。

本堂内陣 左。

見事な「 天蓋 」。

本堂内陣の扁額は山号・「鎮護山」 。

照明にも日蓮宗の宗紋が。

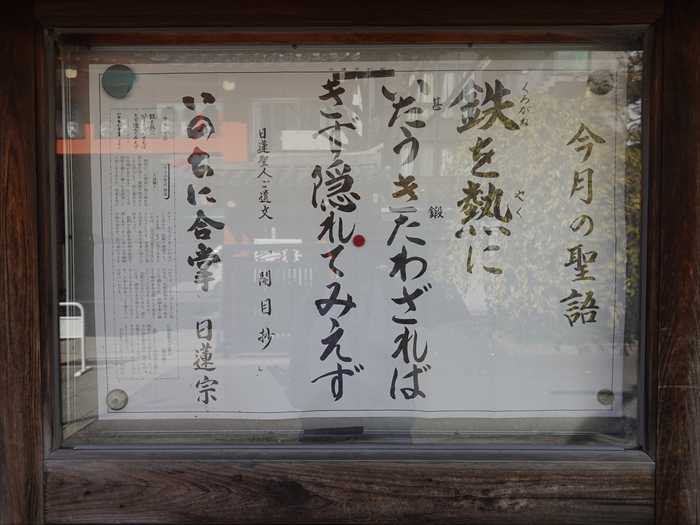

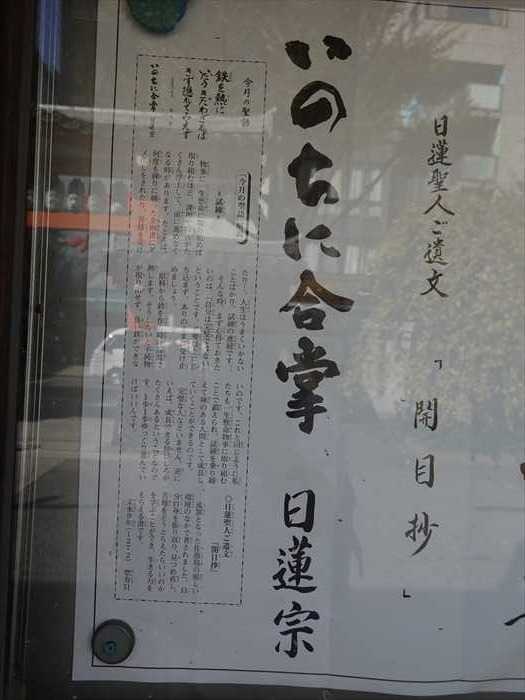

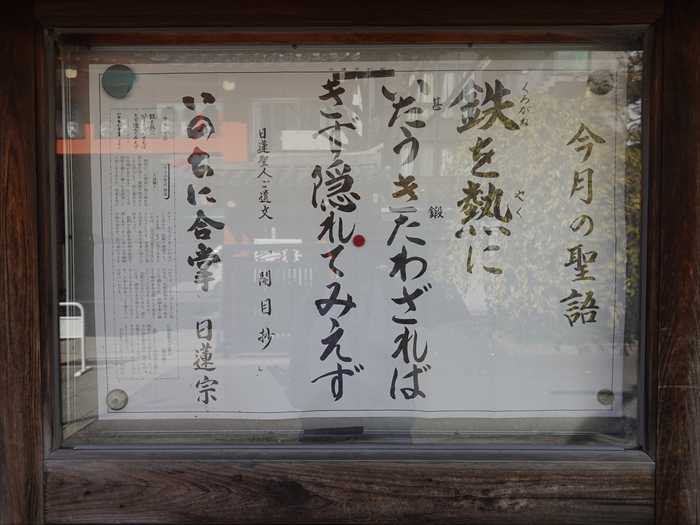

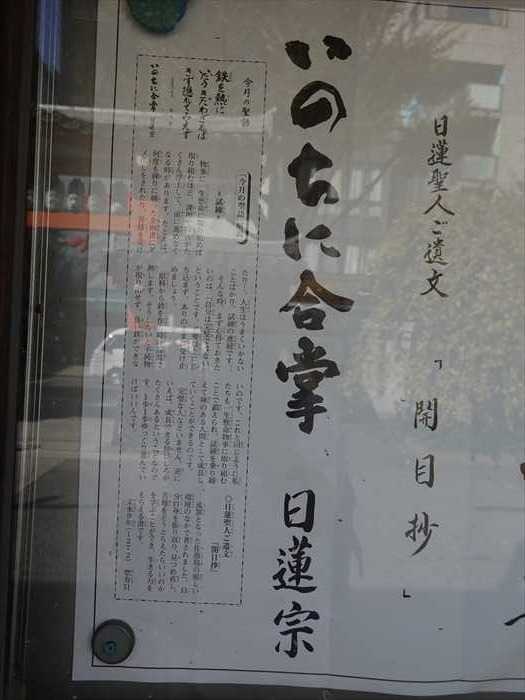

「 今月の聖語

鉄(くろがね)を熱(やく)にいたうきたわざればきず隠れてみえず 」

日蓮聖人御遺文『開目抄』の中の聖語。

この聖語の意味は、物事に一生懸命に取り組めば取り組むほど、課題や障害がたくさん浮上して、

前に進めなくなる時があるという意味。

日蓮聖人は、鉄を焼く時に、強く鍛えなければ中の傷は隠れたまま見えない、と述べています。

何度も強く鍛えれば傷が現れるのだと。

「寺務所」。

境内の早稲田通り沿い、本堂と対面してあったのが

「 家畜慰 灵(霊) 碑 」と、右に「 家畜慰 灵(霊) 碑 寄進者芳名 」。

「 家畜慰灵(霊)碑 」。

「 題目碑 南無妙法蓮華経 」。

大東亜戦〃死病歿 諸霊位追善供養 と。

フェンスの先にあったのが、 「善國寺」と刻まれた「宝篋印塔」 。

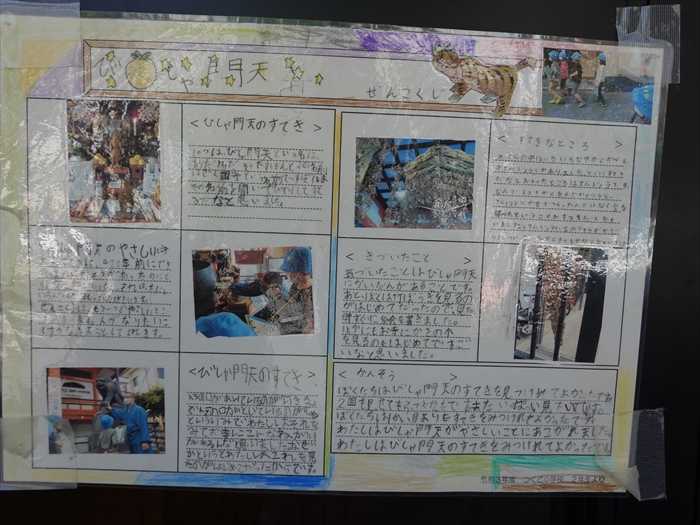

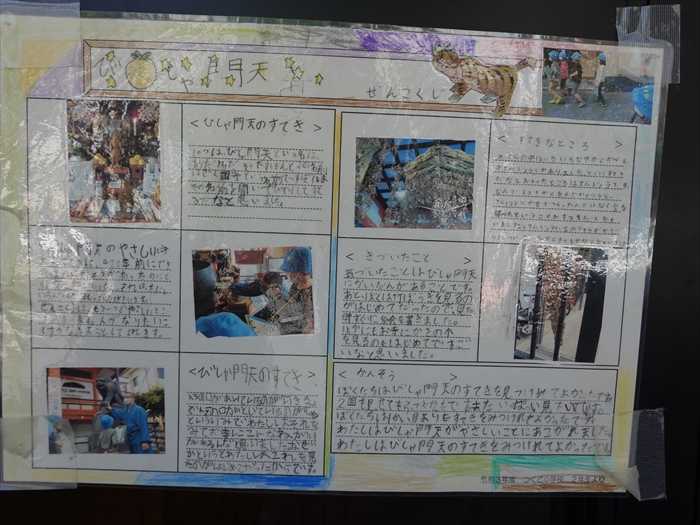

令和3年 築土小学校2年生の「善國寺」訪問レポート。

本堂を横から。

「善國寺」のお守り、お札、各種。

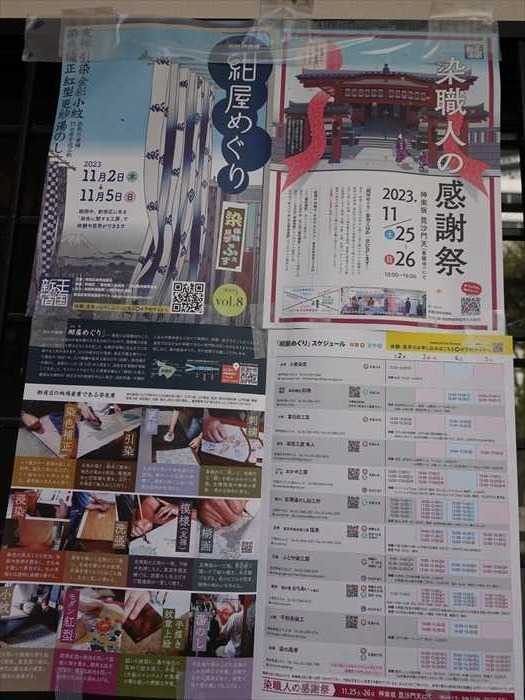

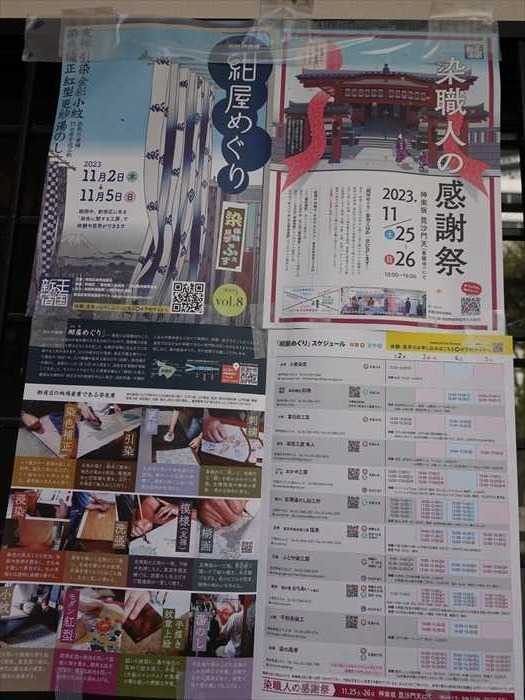

「紺屋めぐり」、「染職人の感謝祭」の案内。

「石虎」の絵馬。

境内の藤の樹。

「 おみくじ掛け 」に。

毘沙門天善國寺のご利益は、主に「厄除け・開運・商売繁盛・金運」等があると。

特に毘沙門天は古代ヒンドゥー教で金運と福徳の神様であったため、神楽坂の毘沙門天善國寺も

財福・金運のパワースポットとしても近年人気を集めているのだと。

5月になると見事な藤の花が!!・・ネットから。

「 日蓮宗 善國寺 」と。

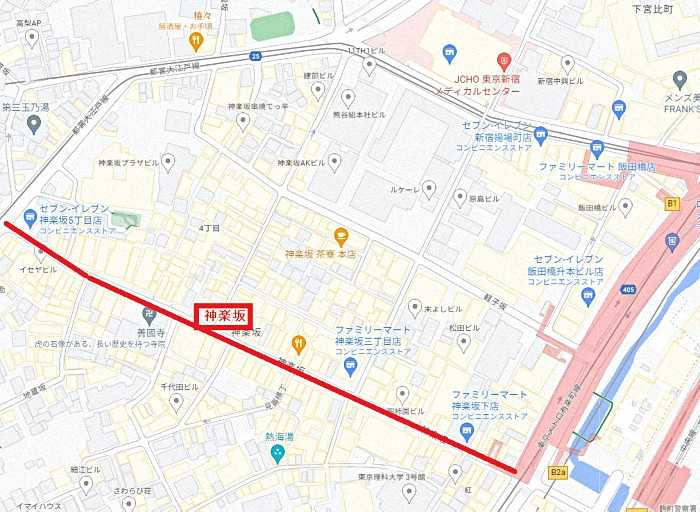

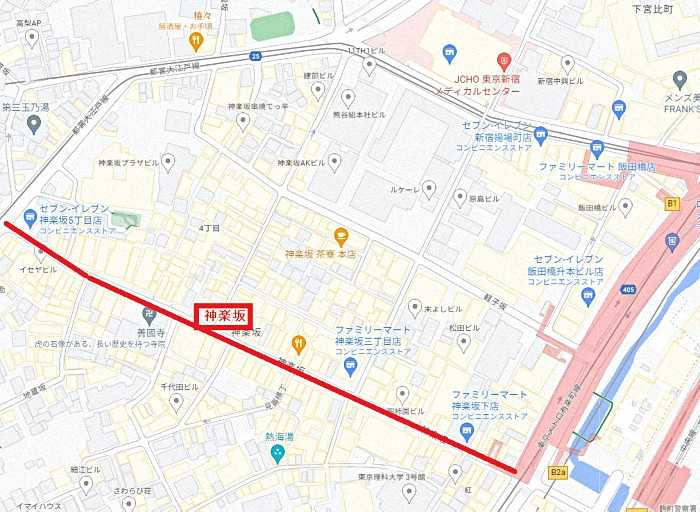

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 善國寺(ぜんこくじ) 」。

新宿区神楽坂5丁目36。

山門前にあったのが 「神楽坂」案内柱 。

「坂名の由来は、坂の途中にあった高田八幡(穴八幡)の御旅所で神楽を奏したから、

津久戸明神が移ってきた時この坂で神楽を奏したから、若宮八幡の神楽が聞こえたから、

この坂に赤城明神の神楽堂があったからなど、いずれも神楽にちなんだ諸説がある。」

「善國寺」、「毘沙門天」と書かれた提灯が並んでいた。

神楽坂のシンボル「毘沙門さま」。

芝・正傳寺、浅草・正法寺とともに「江戸三毘沙門」のひとつ。

日蓮宗寺院の善国寺 は、 鎮護山 と号す。善国寺は、徳川家康より天下安全の祈祷の命をうけて、

日惺上人(二條関白照實の子、後の池上本門寺十二世)が麹町六丁目に文禄4年(1595)創建、

寛文10年(1670)に火災に遭うも徳川光圀の援助で4年後に再建。享保12年(1727)にも

火災に遭う。寛政4年(1792)の火災により寺域を火除地として召しあげられ、翌年寛政5年

(1793)現在の地へ移転したと。善国寺毘沙門堂の毘沙門天は、加藤清正の守本尊だったとも、

土中より出現したともいわれ、江戸の三毘沙門と称されて、新宿山之手七福神の一つに列して

いる。通称「 神楽坂毘沙門天

左手に「 浄行菩薩 」。

「 浄行菩薩 」の扁額。

近づいて。

我々の煩悩の汚泥を除いて身心の病を除き、寿命を延ばし、衆生(しゅじょう)の願いを満たす

徳を持って出現された菩薩さまです

どうぞお題目「南無妙法蓮華経」唱えながら備え付けの布で、ご自身の悪い部分を洗って

ください。

必ずご利益を頂戴することができます。

ください。

必ずご利益を頂戴することができます。

鎮護山善國寺」

祈りのお姿。

横からのお姿を。

その奥にあったのが「 開運出世稲荷 」。

本堂正面左側に鎮座。残念ながら、寺院に祀られているお稲荷さんというのは由緒の無い

ことが多い。境内に御由緒の掲示は無く、ホームページにも全く触れられていないのだが。

近づいて。

正面に各種案内板。

「 山之手七福神 毘沙門天 」碑。

新宿山之手七福神 は、大久保通りの飯田橋駅と新宿駅との間に点在する7寺社による

七福神めぐりで、5ヶ寺2社で構成され、約2時間で参拝可能な七福神と。

・善国寺(毘沙門天) 新宿区神楽坂5-36

・経王寺(大黒天) 新宿区原町1-14

・抜弁天厳島神社(弁財天)新宿区余丁町8-5(正月以外のご朱印は西向天神社)

・永福寺(福禄寿) 新宿区新宿7-11-2

・法善寺(寿老人) 新宿区新宿6-20-16

・鬼王稲荷神社(恵比寿) 新宿区歌舞伎町2-17-5

・太宗寺(布袋尊) 新宿区新宿2-9-2

「新宿区指定有形文化財 彫刻

善國寺の毘沙門天像

所在地 新宿区神楽坂五丁目三十六番地

指定年月日 昭和六十年七月五日

「神楽坂の毘沙門さま」として、江戸時代より信仰をあつめた毘沙門天立像である。

木彫で像高30センチ、右手に鉾、左手に宝塔ほうとうを持ち、磐座いわざに起立した姿勢をとる。

造立時期は室町時代頃と推定されるが、詳しくは不明である。加藤清正の守本尊だったとも、

土中より出現したともいわれる。善國寺は、文禄4年(1595)徳川家康の意を受けて

日惺上人により創建された。この像は、日惺上人が鎮護国家の意をこめて当山に安置したもので、

上人が池上本門寺に入山するにあたり、二条関白昭実公より贈られたと伝えられる。

毘沙門天は、別名を多聞天と称し、持国天・増長天・広目天と共に四天王の1つである。

寅の年、寅の月、寅の日、寅の刻に世に現れたといい、北方の守護神とされる。

善國寺の毘沙門天は、江戸の3毘沙門と呼ばれ、多くの参詣者を集め、明治・大正期には

東京でも有数の信仰地として賑わった。現在も、正月・五月・九月の初寅の日に毘沙門天を

開帳し、賑わいを見せている。

木彫で像高30センチ、右手に鉾、左手に宝塔ほうとうを持ち、磐座いわざに起立した姿勢をとる。

造立時期は室町時代頃と推定されるが、詳しくは不明である。加藤清正の守本尊だったとも、

土中より出現したともいわれる。善國寺は、文禄4年(1595)徳川家康の意を受けて

日惺上人により創建された。この像は、日惺上人が鎮護国家の意をこめて当山に安置したもので、

上人が池上本門寺に入山するにあたり、二条関白昭実公より贈られたと伝えられる。

毘沙門天は、別名を多聞天と称し、持国天・増長天・広目天と共に四天王の1つである。

寅の年、寅の月、寅の日、寅の刻に世に現れたといい、北方の守護神とされる。

善國寺の毘沙門天は、江戸の3毘沙門と呼ばれ、多くの参詣者を集め、明治・大正期には

東京でも有数の信仰地として賑わった。現在も、正月・五月・九月の初寅の日に毘沙門天を

開帳し、賑わいを見せている。

平成二十一年十二月 新宿区教育委員会」

「新宿区指定有形文化財

善國寺の石虎

所在地 新宿区神楽坂五丁目三十六番地

指定年月日 平成二十一年十一月六日

安山岩製の虎の石像で、像高は阿形(右)が82センチ、吽形(左)は85センチで、台石、基壇部も

含めた総高は、両像ともに2メートルをこえる。台石正面には浮彫があり、虎の姿を動的に

表現している。

嘉永元年(1848)に奉納されたもので、阿形の台石右面には、「岩戸町一丁目」

「藁店(わらだな)」「神楽坂」「肴町(さかなまち)」などの町名と世話人名が刻まれ、寄進者は

善國寺周辺の住民であったことがわかる。石工は原町の平田四郎右衛門と横寺町の柳村長右衛門で

ある。

善國寺は毘沙門天信仰から「虎」を重視し、石虎の造立も寄進者らの毘沙門天信仰によると

考えられる。また、台石に残された寄進者名や地名は、江戸時代後期における善國寺の毘沙門天

信仰の広がりを示している。

石虎は都内でも珍しく、区内では唯一の作例である。戦災による傷みが見られるが、貴重な文化財

である。なお、阿形の台石正面にある「不」に似た刻印は、明治初年のイギリス式測量の几号

(きごう)水準点で、残存している数は全国的にも少ない。

平成二十一年十二月 新宿区教育委員会」含めた総高は、両像ともに2メートルをこえる。台石正面には浮彫があり、虎の姿を動的に

表現している。

嘉永元年(1848)に奉納されたもので、阿形の台石右面には、「岩戸町一丁目」

「藁店(わらだな)」「神楽坂」「肴町(さかなまち)」などの町名と世話人名が刻まれ、寄進者は

善國寺周辺の住民であったことがわかる。石工は原町の平田四郎右衛門と横寺町の柳村長右衛門で

ある。

善國寺は毘沙門天信仰から「虎」を重視し、石虎の造立も寄進者らの毘沙門天信仰によると

考えられる。また、台石に残された寄進者名や地名は、江戸時代後期における善國寺の毘沙門天

信仰の広がりを示している。

石虎は都内でも珍しく、区内では唯一の作例である。戦災による傷みが見られるが、貴重な文化財

である。なお、阿形の台石正面にある「不」に似た刻印は、明治初年のイギリス式測量の几号

(きごう)水準点で、残存している数は全国的にも少ない。

石虎・阿形(右)

近づいて。

石虎・ 吽形(左) 。

近づいて。

阿形の台座(本殿に向かって右側)に「 几号水準点 」があった。

几号水準点は、水準点の一種で、漢字の「不」に似た形をしていた。原型は英国貴族の家紋で、

石造橋梁や石垣、神社の鳥居や灯篭、狛犬の台石などに刻印された。

石造橋梁や石垣、神社の鳥居や灯篭、狛犬の台石などに刻印された。

几号水準点は、水準点の横棒の溝に金属製の台(ベンチ)をひっかけて、ベンチ上に標尺を載せて

測量する。このため、水準点のことを「ベンチマーク」(=几号)ということもある。

測量する。このため、水準点のことを「ベンチマーク」(=几号)ということもある。

几号水準点は、明治9年に制定された。近代測量の歴史を語るうえで特異な存在であり、現在は

幻の水準点となっている。

幻の水準点となっている。

几号水準点は、次の場所に刻印されていることが多いと

・石造橋梁や石垣

・神社の鳥居や灯篭、狛犬の台石

・櫓門

・天守台

水準点は、国土の高さを測るための基準として幅広く利用されている。

測量法では、日本の土地の高さ(標高)は平均海面からの高さで表示することが

定められていると。

測量法では、日本の土地の高さ(標高)は平均海面からの高さで表示することが

定められていると。

本堂 内陣 。

日蓮宗の宗紋は「井桁橘(いげたたちばな)」

井桁と橘紋の組み合わせで、井桁の中に橘紋が描かれている。

井桁と橘紋の組み合わせで、井桁の中に橘紋が描かれている。

この紋章の由来には諸説あるが、次のようなものがあると。

・日蓮宗の開祖である日蓮が橘紋を家紋とした

・日蓮聖人の生家がこの家紋であった

・日蓮聖人の誕生の時に湧き出た泉にちなんで井桁を、聖人の大好物であったといわれる

橘にあしらった

橘にあしらった

本堂前から境内を見る。

本堂内陣。

中央には「 毘沙門天像 」。

「 毘沙門天像 」をネットから。

本堂内陣 右。

本堂内陣 左。

見事な「 天蓋 」。

本堂内陣の扁額は山号・「鎮護山」 。

照明にも日蓮宗の宗紋が。

「 今月の聖語

鉄(くろがね)を熱(やく)にいたうきたわざればきず隠れてみえず 」

日蓮聖人御遺文『開目抄』の中の聖語。

この聖語の意味は、物事に一生懸命に取り組めば取り組むほど、課題や障害がたくさん浮上して、

前に進めなくなる時があるという意味。

日蓮聖人は、鉄を焼く時に、強く鍛えなければ中の傷は隠れたまま見えない、と述べています。

何度も強く鍛えれば傷が現れるのだと。

鉄(くろがね)を熱(やく)にいたうきたわざればきず隠れてみえず

日蓮聖人御遺文『開目抄』/

文永9年(1272)51歳

=試練=

物事に一生懸命に取り組めば取り組むほど、課題や障害がたくさん浮上して、前に進めなくなる

時があります。たとえば、何度も練りに練った企画書にダメ出しをされたり、苦情を受けたり…。

人生はうまくいかないことばかり。試練の連続です。

時があります。たとえば、何度も練りに練った企画書にダメ出しをされたり、苦情を受けたり…。

人生はうまくいかないことばかり。試練の連続です。

そんな時、まず心得ておきたいのは、「自分は完璧ではない」ということです。

必要以上に落ち込まず、ありのままに受け止めましょう。

必要以上に落ち込まず、ありのままに受け止めましょう。

原料から鉄を作る時は高温で熱します。そうしないと不純物が取り出せず、良い鉄が

できないのです。これと同じように私たちも一生懸命物事に取り組むことで鍛えられ、試練を

乗り越えて味のある人間として成長していくことができるのです。

できないのです。これと同じように私たちも一生懸命物事に取り組むことで鍛えられ、試練を

乗り越えて味のある人間として成長していくことができるのです。

完璧な人などいません。逆にいえば、成長できる伸びしろがたくさんあるということなのです。

1歩1歩ゆっくり進んでいけばいいんです。

1歩1歩ゆっくり進んでいけばいいんです。

◎日蓮聖人御遺文『開目抄』

流罪となった佐渡島の厳しい環境のなかで著されました。自分自身を振り返り、見つめ直し、

苦難をどうとらえたらいいのかを学ぶことができ、生きる力をもらえる書です。

苦難をどうとらえたらいいのかを学ぶことができ、生きる力をもらえる書です。

文永9年(1272)51歳

「寺務所」。

境内の早稲田通り沿い、本堂と対面してあったのが

「 家畜慰 灵(霊) 碑 」と、右に「 家畜慰 灵(霊) 碑 寄進者芳名 」。

「 家畜慰灵(霊)碑 」。

「 題目碑 南無妙法蓮華経 」。

大東亜戦〃死病歿 諸霊位追善供養 と。

フェンスの先にあったのが、 「善國寺」と刻まれた「宝篋印塔」 。

令和3年 築土小学校2年生の「善國寺」訪問レポート。

本堂を横から。

「善國寺」のお守り、お札、各種。

「紺屋めぐり」、「染職人の感謝祭」の案内。

「石虎」の絵馬。

境内の藤の樹。

「 おみくじ掛け 」に。

毘沙門天善國寺のご利益は、主に「厄除け・開運・商売繁盛・金運」等があると。

特に毘沙門天は古代ヒンドゥー教で金運と福徳の神様であったため、神楽坂の毘沙門天善國寺も

財福・金運のパワースポットとしても近年人気を集めているのだと。

5月になると見事な藤の花が!!・・ネットから。

「 日蓮宗 善國寺 」と。

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.16

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.15

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.