PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

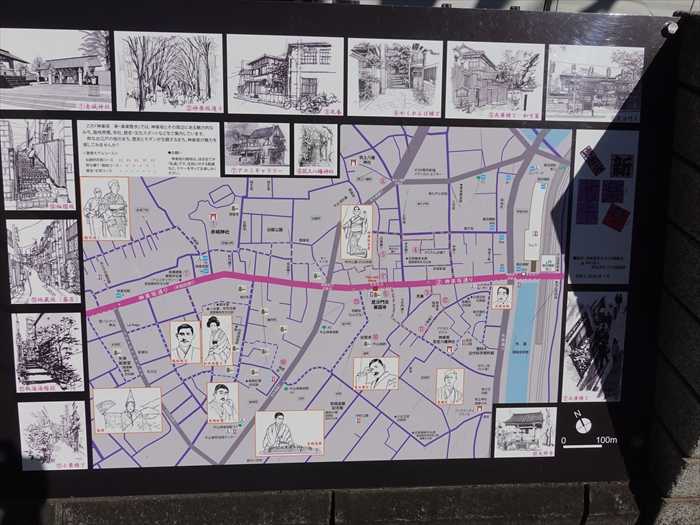

「善國寺」の前にも「 新 神楽坂 楽楽散歩

」案内板があった。

「神楽坂通り・早稲田通り」の「神楽坂上」交差点方向を見る。

様々な神楽坂周辺で開催される催物のポスターが。

こちらにも。

かなり交通量の多い「神楽坂通り」。

「神楽坂通り」を引き返して「 見番横丁 」入口へ。

その先にあったのが「 伏見火防稲荷神社

玉垣に「神楽坂三丁目自治会」と「東京神楽坂組合」とあるので、自治会と料亭・芸妓の組合が

共同で管理しているのかもしれない。

玉垣には他にも料亭の名前が多数刻まれていた。

朱の鳥居の扁額も「 伏見火防稲荷神社 」。

神社名に「伏見」を冠するので、京都の伏見稲荷から勧請したのであろう。。

また、「火防」とつくのはやはり料亭の敵である火災を防いでほしいとの切なる願いであろう。

「 伏見火防稲荷神社 」

住 所:東京都新宿区神楽坂3-6

御祭神:正一位稲荷大神

創 建:不明

「 見番横丁 」。

「 芸者衆の手配や稽古を行う「見番」 が沿道にあることから名付けられた。

平成23年(2011)12月に新宿区が制定した、全長約100mの通りの名称。

神楽坂花柳界の伝芸能を継承する地にふさわしい「見番横丁」。

「見番横丁」をさらに進む。

金木犀の香りが一面に。

さらに三叉路まで進み、振り返る。

右が「 見番横丁 」、左は案内標柱は見当たらなかったが「 三つ又横丁 」と呼ばれている

ようであった。

引き返し、右手の狭い路地を進む。

うどん屋「別邸 鳥茶屋」。

下って来た「 熱海湯階段 」を振り返る。

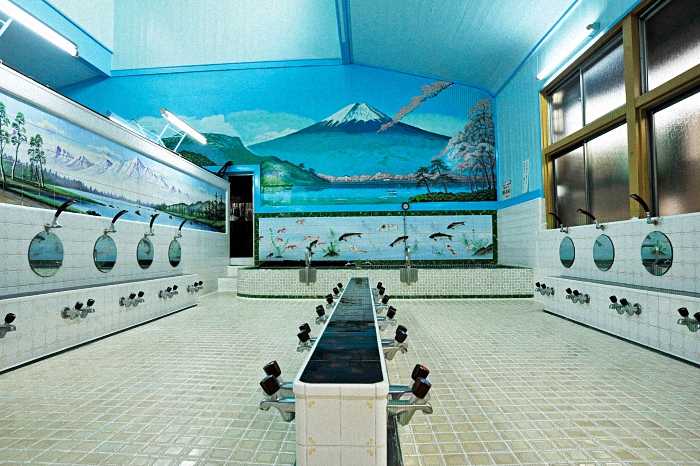

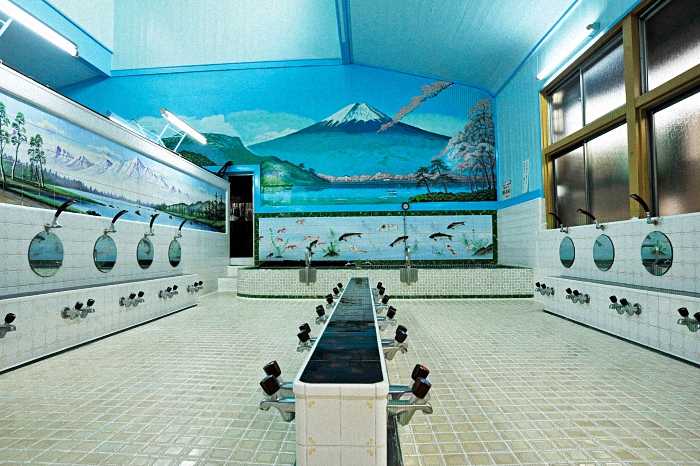

そして「 熱海湯 」。

神楽坂の路地裏、ロケ地としてもお馴染み、昔ながらの宮造り銭湯。

ペンキ絵がある。薪で沸かした熱めの湯が自慢。銭湯ランナー歓迎(荷物の一時預かり可能)。

昭和情緒漂う、昔ながらの銭湯であると。

新宿区神楽坂3丁目6。

「熱海湯」。

「熱海湯」の「浴室」、「番台」、「脱衣場」。

「浴室」をネットから。

「熱海湯」前の「 小栗通り 」を「神楽坂通り」方向に進みと、右手の緑地に

案内板があった。また、小栗通りは小栗横丁と言われることもあると。

銭湯の「熱海湯」から、「小栗通り」を「熱海湯通り」とも呼んでいるとも。

「 泉鏡花旧居跡 北原白秋旧居跡 」碑。

「新宿区指定史跡

泉鏡花(いずみきょうか)旧居跡

所在地 神楽坂2丁目22番地

所在地 神楽坂2丁目22番地

「泉鏡花旧居跡 北原白秋旧居跡」を振り返って。

正面に「 東京理科大学 神楽坂キャンパス6号館 」。

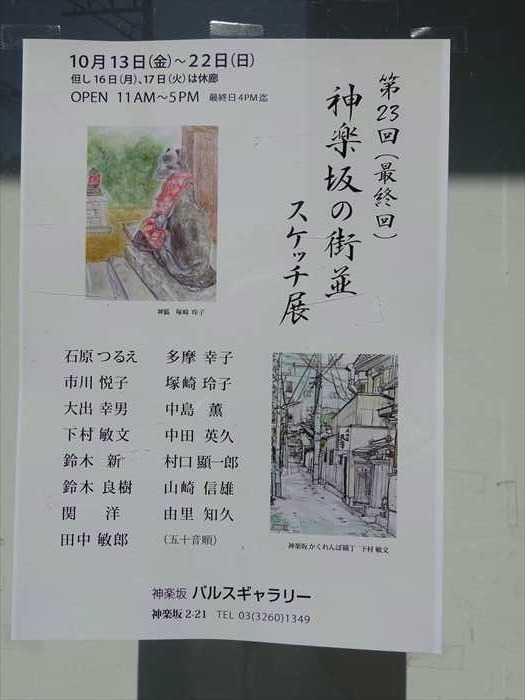

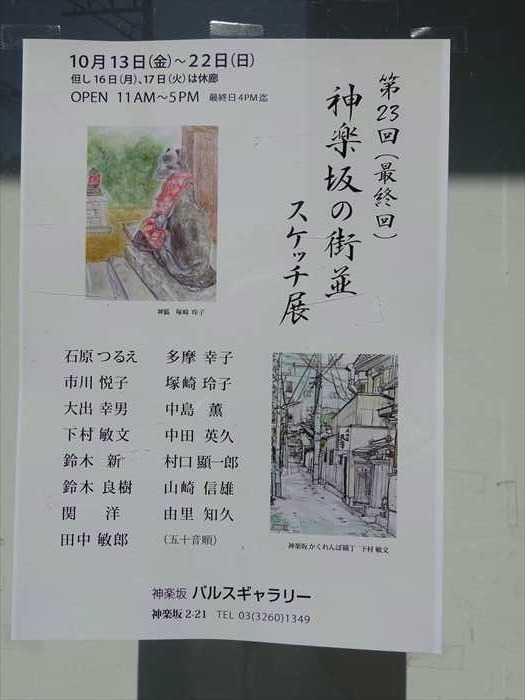

右手にアートギャラリー「 神楽坂パルスギャラリー 」👈リンク。

第23回(最終回)「神楽坂の街並スケッチ展」

2023年10月13日(金)~22日(日)

但し16日(月)17日(火)は休廊

OPEN 11AM~5PM(最終日は4PM迄)

神楽坂の情緒をそれぞれにスケッチで表現、秋の散歩がてらご高覧ください と。

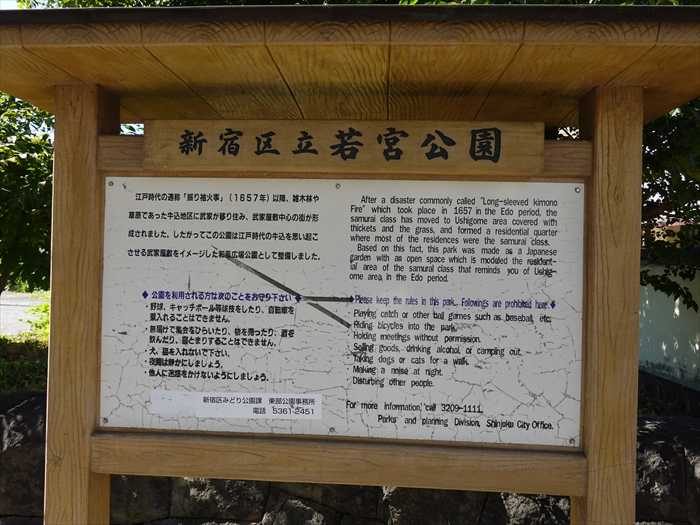

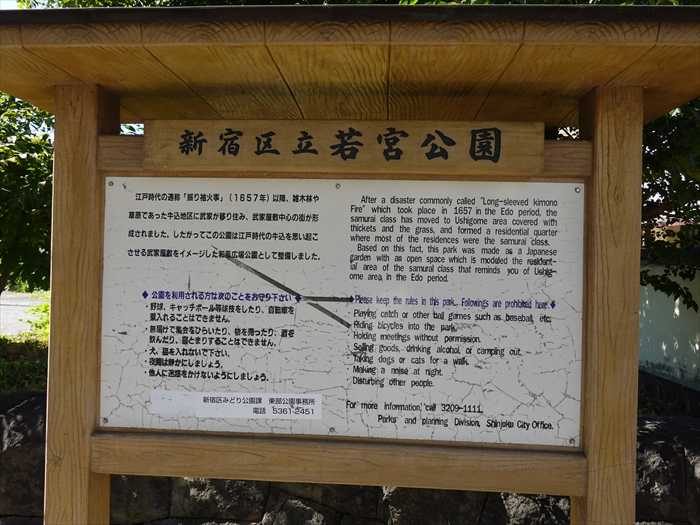

その先にあったのが「 新宿区立若宮公園 」。

「アートスペース神楽坂」。

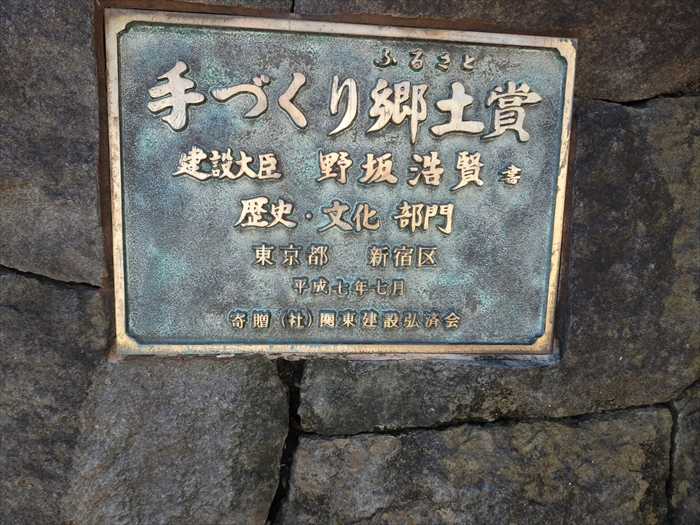

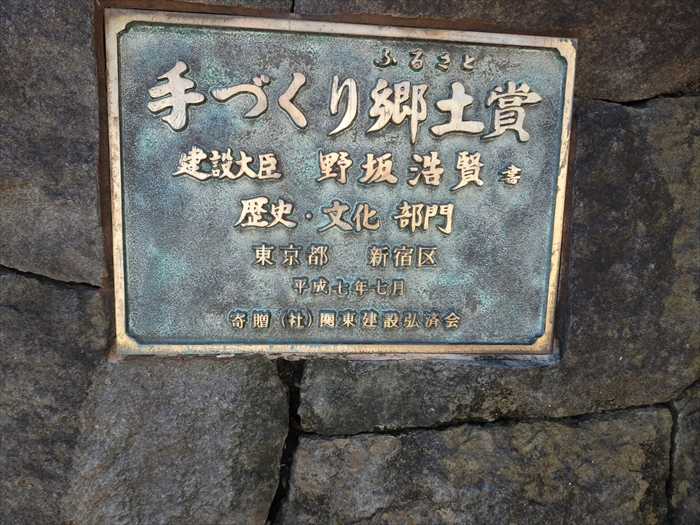

「 手づくり郷土賞 」

公園内には遊具等はなく。

巨岩も置かれていた。

こちらが公園の正門か?

「一時集合場所(災害時)」。

現在地はここ。

石垣が積み上げられた場所もあった。

そして右手にあったのが「 近代科学資料館 」。

「近代科学資料館」は東京理科大学創立110周年を記念して平成3年11月に故二村冨久氏

(昭和16年東京物理学校理化学部卒・二村化学工業株式会社の創立者:現フタムラ化学株式会社)の

寄付により建設されたもの。明治39年に本学ゆかりの地である神楽坂に建設された東京物理学校の

木造校舎の外観を復元している。東京理科大学では、この建物に二村記念館の副称を付け、永く

その意志を称えることとした。

新宿区若宮町19。

「近代科学資料館」フロアー案内。

入口をズームして。

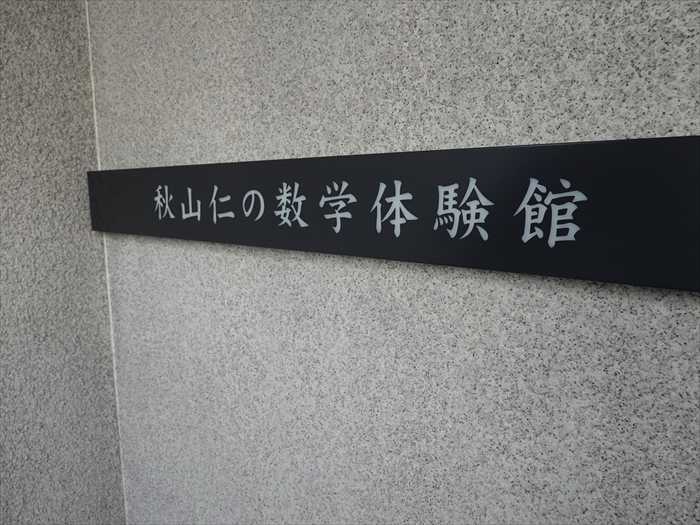

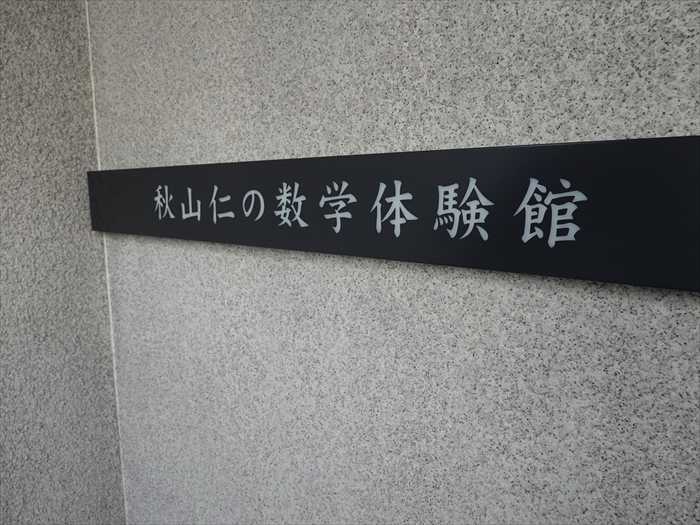

B1フロアーは「 数学体験館 」。

「ヒゲの数学者」として知られる秋山仁教授が館長を務める、東京理科大学の数学体験館。

数学の面白さ、有用性を具体的に表現するために定理や公式、概念を実感できる装置・教具・

教材を開発し、展示している施設だ。一切の妥協を許さない真実の美を秘めた数学を、触って、

実験して、多角的に学んでみよう と。

「 秋山仁の数学体験館 」👈リンク。

しかしこの日は休館日であった。

ガラス戸越しに内部を。

入口にあった絵画を。

「 東京物理学校 」と。

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「神楽坂通り・早稲田通り」の「神楽坂上」交差点方向を見る。

様々な神楽坂周辺で開催される催物のポスターが。

こちらにも。

かなり交通量の多い「神楽坂通り」。

「神楽坂通り」を引き返して「 見番横丁 」入口へ。

その先にあったのが「 伏見火防稲荷神社

玉垣に「神楽坂三丁目自治会」と「東京神楽坂組合」とあるので、自治会と料亭・芸妓の組合が

共同で管理しているのかもしれない。

玉垣には他にも料亭の名前が多数刻まれていた。

朱の鳥居の扁額も「 伏見火防稲荷神社 」。

神社名に「伏見」を冠するので、京都の伏見稲荷から勧請したのであろう。。

また、「火防」とつくのはやはり料亭の敵である火災を防いでほしいとの切なる願いであろう。

「 伏見火防稲荷神社 」

住 所:東京都新宿区神楽坂3-6

御祭神:正一位稲荷大神

創 建:不明

「 見番横丁 」。

「 芸者衆の手配や稽古を行う「見番」 が沿道にあることから名付けられた。

平成23年(2011)12月に新宿区が制定した、全長約100mの通りの名称。

神楽坂花柳界の伝芸能を継承する地にふさわしい「見番横丁」。

「見番横丁」をさらに進む。

金木犀の香りが一面に。

さらに三叉路まで進み、振り返る。

右が「 見番横丁 」、左は案内標柱は見当たらなかったが「 三つ又横丁 」と呼ばれている

ようであった。

引き返し、右手の狭い路地を進む。

うどん屋「別邸 鳥茶屋」。

下って来た「 熱海湯階段 」を振り返る。

そして「 熱海湯 」。

神楽坂の路地裏、ロケ地としてもお馴染み、昔ながらの宮造り銭湯。

ペンキ絵がある。薪で沸かした熱めの湯が自慢。銭湯ランナー歓迎(荷物の一時預かり可能)。

昭和情緒漂う、昔ながらの銭湯であると。

新宿区神楽坂3丁目6。

「熱海湯」。

「熱海湯」の「浴室」、「番台」、「脱衣場」。

「浴室」をネットから。

「熱海湯」前の「 小栗通り 」を「神楽坂通り」方向に進みと、右手の緑地に

案内板があった。また、小栗通りは小栗横丁と言われることもあると。

銭湯の「熱海湯」から、「小栗通り」を「熱海湯通り」とも呼んでいるとも。

「 泉鏡花旧居跡 北原白秋旧居跡 」碑。

「新宿区指定史跡

泉鏡花(いずみきょうか)旧居跡

所在地 神楽坂2丁目22番地

このあたりは、明治から昭和初期にかけて、日本文学に大きな業績を残した小説家泉鏡花の

旧居跡である。

旧居跡である。

明治32年、硯友社の新年会で神楽坂の芸妓桃太郎(伊藤すず)と親しくなり友人から借金をして

明治36年3月、ここの借家に彼女と同棲するようになった。しかし師である尾崎紅葉に同棲が

知られると厳しく叱責を受け、すずは一時鏡花のもとを去る。

明治36年3月、ここの借家に彼女と同棲するようになった。しかし師である尾崎紅葉に同棲が

知られると厳しく叱責を受け、すずは一時鏡花のもとを去る。

この体験は「婦系図」に大きく生かされ、このすずがお蔦のモデルでもある。同年10月紅葉が

没すると、すずを正式に妻として迎え明治39年7月までこの地に住んだ。

没すると、すずを正式に妻として迎え明治39年7月までこの地に住んだ。

所在地 神楽坂2丁目22番地

白秋は鏡花より遅れて明治41年10月から翌年10月に本郷動坂に転居するまでの約1年間をここで

過ごしたが、その間の活動も素晴らしいものがあった。

過ごしたが、その間の活動も素晴らしいものがあった。

当地に在学中の同42年5月に短歌「もののあはれ」63首を発表しており、このころから歌作にも

力をそぞぐようになった。なおこの辺りは物理学校(現・東京理科大学)の裏手にあたることから、

「物理学校裏」(大正2年7月刊「東京景物詩及其他」)という詩も残している。」

力をそぞぐようになった。なおこの辺りは物理学校(現・東京理科大学)の裏手にあたることから、

「物理学校裏」(大正2年7月刊「東京景物詩及其他」)という詩も残している。」

「泉鏡花旧居跡 北原白秋旧居跡」を振り返って。

正面に「 東京理科大学 神楽坂キャンパス6号館 」。

右手にアートギャラリー「 神楽坂パルスギャラリー 」👈リンク。

第23回(最終回)「神楽坂の街並スケッチ展」

2023年10月13日(金)~22日(日)

但し16日(月)17日(火)は休廊

OPEN 11AM~5PM(最終日は4PM迄)

神楽坂の情緒をそれぞれにスケッチで表現、秋の散歩がてらご高覧ください と。

その先にあったのが「 新宿区立若宮公園 」。

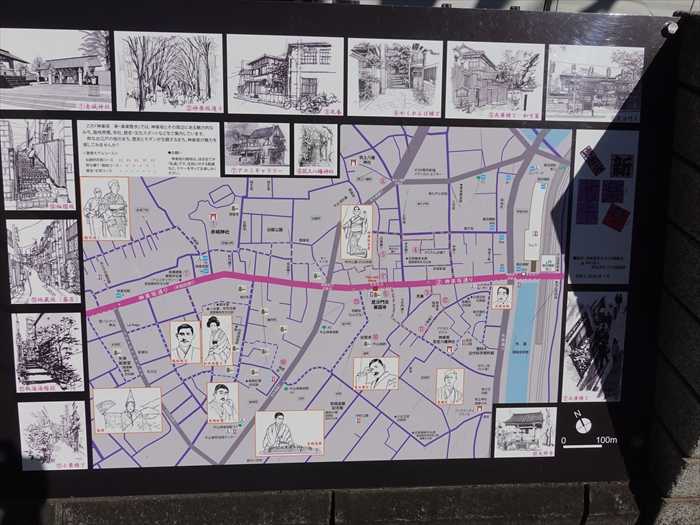

江戸時代の通称「振り袖火事」(1657年)以降、雑木林や草原であった牛込地区に武家が移り住み、

武家屋敷中心の街が形成されました。したがってこの公園は江戸時代の牛込を思い起こさせる

武家屋敷をイメージした和風広場公園として整備しました。

武家屋敷中心の街が形成されました。したがってこの公園は江戸時代の牛込を思い起こさせる

武家屋敷をイメージした和風広場公園として整備しました。

「アートスペース神楽坂」。

「 手づくり郷土賞 」

公園内には遊具等はなく。

巨岩も置かれていた。

こちらが公園の正門か?

「一時集合場所(災害時)」。

現在地はここ。

石垣が積み上げられた場所もあった。

そして右手にあったのが「 近代科学資料館 」。

「近代科学資料館」は東京理科大学創立110周年を記念して平成3年11月に故二村冨久氏

(昭和16年東京物理学校理化学部卒・二村化学工業株式会社の創立者:現フタムラ化学株式会社)の

寄付により建設されたもの。明治39年に本学ゆかりの地である神楽坂に建設された東京物理学校の

木造校舎の外観を復元している。東京理科大学では、この建物に二村記念館の副称を付け、永く

その意志を称えることとした。

新宿区若宮町19。

「近代科学資料館」フロアー案内。

入口をズームして。

B1フロアーは「 数学体験館 」。

「ヒゲの数学者」として知られる秋山仁教授が館長を務める、東京理科大学の数学体験館。

数学の面白さ、有用性を具体的に表現するために定理や公式、概念を実感できる装置・教具・

教材を開発し、展示している施設だ。一切の妥協を許さない真実の美を秘めた数学を、触って、

実験して、多角的に学んでみよう と。

「 秋山仁の数学体験館 」👈リンク。

しかしこの日は休館日であった。

ガラス戸越しに内部を。

入口にあった絵画を。

「 東京物理学校 」と。

「東京物理学校」は、1881年に東京府に設立された、私立の物理学校(旧制専門学校)である。

略称は「物理学校」。

略称は「物理学校」。

現在の東京理科大学の前身である。1881年(明治14年)9月、寺尾寿ら東京大学理学部物理学科

の初期の卒業生などにより私塾の「東京物理学講習所」として設立され、のち東京物理学校に改称、

1917年以降は旧制専門学校に昇格した。

の初期の卒業生などにより私塾の「東京物理学講習所」として設立され、のち東京物理学校に改称、

1917年以降は旧制専門学校に昇格した。

私立では唯一の理科専門学校であり、1940年時点では数学部・理化学部・応用理化学部よりなる

「本科」と「高等師範科」「特科」「別科」の4科より構成され、夜学を中心とする学校であった。

「本科」と「高等師範科」「特科」「別科」の4科より構成され、夜学を中心とする学校であった。

「入りやすく出にくい」、すなわち入学は容易(無試験)であるが卒業・進級は厳しいという

評判があり、卒業生には教職に就く者が多く特に数学・理科教員として中等教育界に重要な位置を

占めた。

評判があり、卒業生には教職に就く者が多く特に数学・理科教員として中等教育界に重要な位置を

占めた。

夏目漱石の小説『坊つちやん』の主人公である数学教師も物理学校出身という設定になっている。

東京理科大学では、「坊っちゃん講座[2]」「坊っちゃん科学賞[3]」といった科学教育の場を

設けている。

東京理科大学では、「坊っちゃん講座[2]」「坊っちゃん科学賞[3]」といった科学教育の場を

設けている。

1949年2月21日、東京理科大学の設置が認可され1951年3月31日 に東京物理学校は廃止と

なったと ウィキペディアより。

なったと ウィキペディアより。

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.