PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

再び「地蔵坂」を引き返し、右に曲がり都営大江戸線「牛込神楽坂駅」方向に向かう。

左、そして右に大きくカーブした坂道を下る。

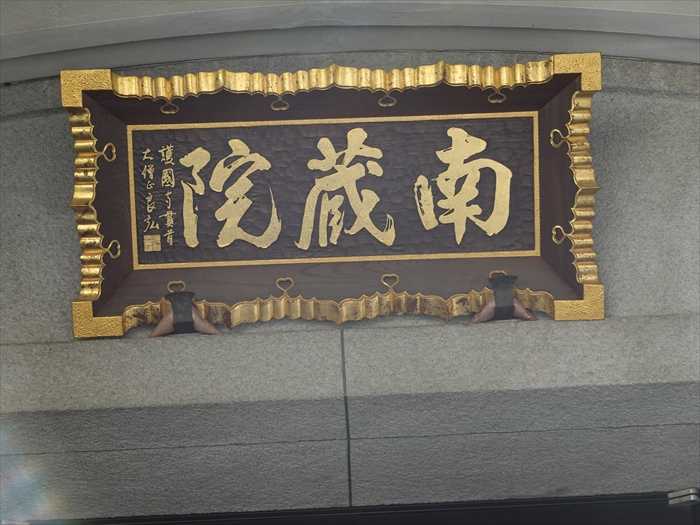

都道433号線・大久保通り に出て左折し進むと左側にあったのが「 南蔵院 」。

新宿区箪笥町(たんすまち(たんすちょう))。

たんすの町と書くのだから、文字通り、昔からたんすを作っている家具職人が多く住んでいた

?と思いがちだが、実はそうではないのだと。東京都公文書館ホームページによると、箪笥町の

「箪笥」は、”家具”ではなく、実は”武器”に関係するものなのだと。

江戸時代、箪笥町のあたりには、幕府の武器をつかさどる具足奉行・弓矢鑓奉行組同心の

幕府の武器を総称して、「箪笥」と呼んだ ことから、正徳3年(1713)年、

町奉行支配となった際、町が起立し、牛込御箪笥町となった。その後、「御」と「牛込」が

とれて、現在の箪笥町という名前になったのだと。たんすが武具のことだとは、びっくり。

山門には「 弘法大師 天谷山南蔵院 」、「 御府内八十八箇所之内 阿波國平等寺 👈リンク

模廿二番 」と刻まれた石碑。

『天谷山 (山号) 南蔵院 (院号) 竜福寺 (寺号) 』と号する真言宗豊山派の寺

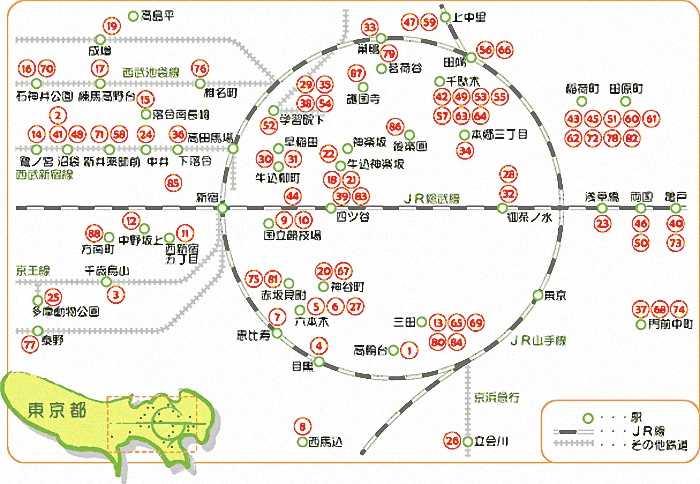

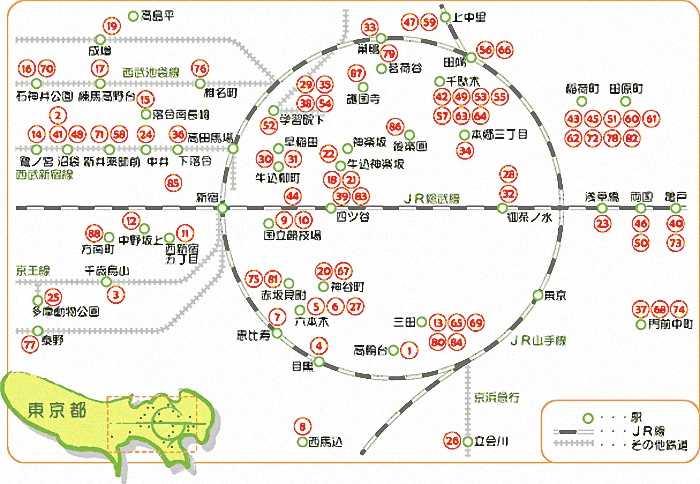

御府内八十八箇所(ごふないはちじゅうはちかしょ)は、東京都内にある弘法大師ゆかりの寺院で

構成された八十八箇所の霊場。宝暦5年(1755年)頃に開創したと伝えられる。

ある。25番および77番札所も元々23区内にあったが移転して現在地となっている。

御府内八十八ヶ所 寺院マップ をネットから。

「 大聖歡喜天 」石標。

歓喜天は、仏教の守護神である天部の一つで、ヒンドゥー教のガネーシャに相当する尊格。

とり入れられた。

弘法大師空海が唐から日本に持ち帰った神様でもあるのだ。

入口の壁には「 神楽坂霊園 」と。

「南蔵院」内にある霊園で、宗旨宗派は不問で、神道、キリスト教、他宗教など宗教自由な

霊園とのこと。

「 本堂 」。

真言宗豊山派寺院の南蔵院は、天谷山竜福寺と号す。南蔵院は、牛込城主の牛込勝重が正胤法印に

請い、吉祥山福正院と称して、早稲田に創建、弁財天二体を上宮・下宮として祀っていたと。

御用地となったため、延宝9年(1681)上宮と共に当地へ移転、天谷山竜福寺南蔵院と改号した。

もう一体の下宮は弁天町の宗参寺に祀られ、弁天町の起源となったという。

御府内八十八ヶ所霊場22番。

創建:元和元年(1615年)。

御本尊:千手観世音菩薩。

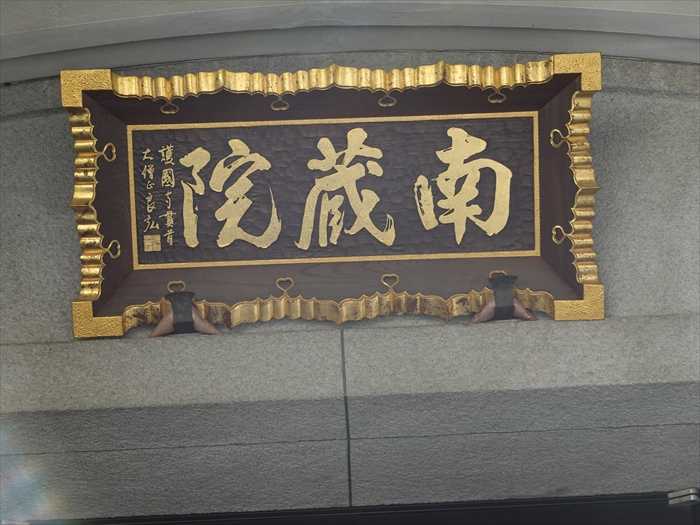

扁額「 南蔵院 」。

境内の石仏。

比較的新しい地蔵さま。

「 南蔵院 案内 」。

内容は上記に同じ。

本堂右には「 歓喜天堂 」。

歓喜天の 梵名(ぼんめい) はナンデイケーシユヴァラといい、仏教の守護神。

狛犬(阿形)。

狛犬(吽形)。

扁額「 歡喜天 」。

「 南蔵院 」の「 本堂 」、「 歓喜天堂 」を見る。

ここが「 神楽坂霊園 」であっただろうか。

アルファベットの墓標もあった。

「南蔵院」を後にして都道433号を西に進む。

横断歩道を渡った場所近くにあった案内板。

「 弁天坂 昭和五十九年三月 東京都 」と。

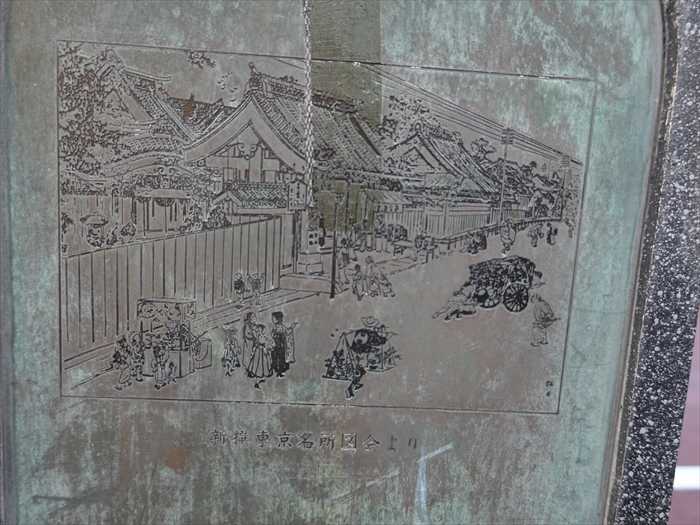

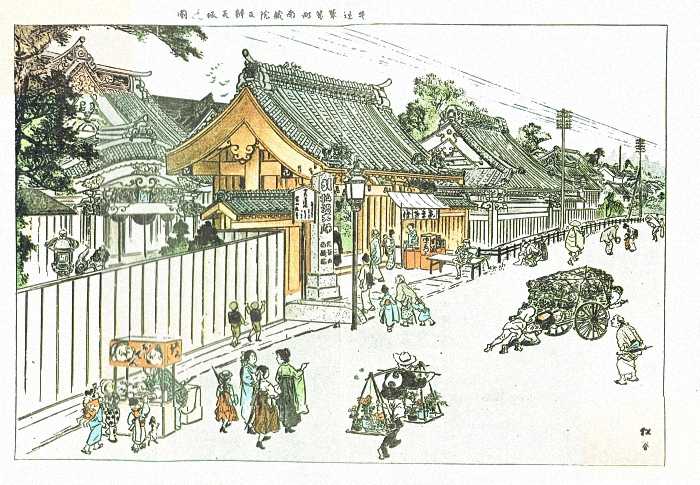

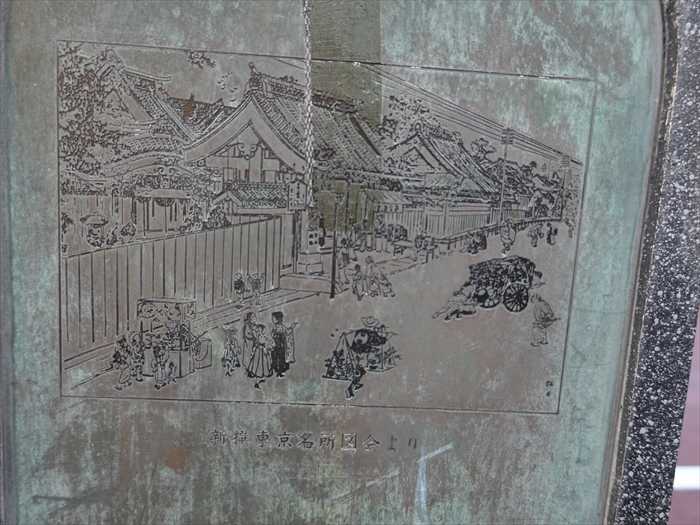

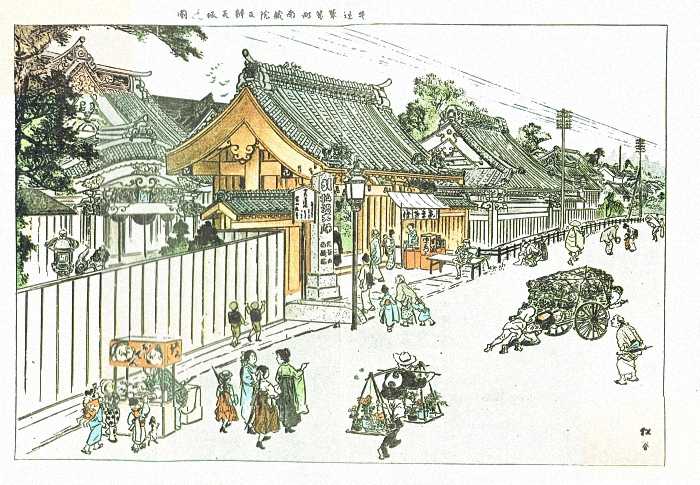

「坂名は、坂下の南蔵院境内に弁天堂があったことに由来する。明治後期の「新撰東京名所図会」

には、南蔵院門前にあまざけやおでんを売る屋台が立ち,人通りも多い様子が描かれている。

坂上近くの横寺町47番地には、尾崎紅葉が、明治二十四年から三十六年十月病没するまで

住んでいた。門弟 泉鏡花、小栗風葉らが玄関番として住み、のちに弟子たちは 庭続きの箪笥町に

家を借り、これを詩星堂または 紅葉塾と称した。」

案内板の設置位置が大久保通り沿いにあり緩やかな坂になっているので、大久保通りのここを

「弁天坂」と勘違いしそうになったのは私だけであろうか?

「 新撰東京名所図会 」より

ネットから。

都道443号・大久保通りに平行に走る「 弁天坂 」を上る。

地下鉄牛込神楽坂駅の上、南蔵院という寺の前から 大久保通りから分岐して、大久保通りと

平行した後に、直角に曲がって北西に上る。途中で袖摺坂の階段が分岐している。

坂上は 朝日坂の坂上につながる。約110mの緩やかな坂であった 。

左手、狭い路地の先にあったのが「常念寺」。

吉孝山常念寺。大久保通り沿いですが、北側の高台を併走する小道・弁天坂に面し、目立ちません。

民家のごとくに。

宗派:単立

(

浄土真宗

東本願寺派

)。

廃寺なのだろうか?

直角のカーブの場所にあったのが「 袖摺坂(そですりざか) 」案内柱。

「俗に袖摺坂と呼ばれ、両脇が高台と垣根の狭い坂道で、すれ違う人がお互いの袖を摺合わした

という(『御府内備考』)。」

地下鉄大江戸線の 牛込神楽坂駅 東出口近く。大久保通りの‘箪笥町’交差点付近の北に上る

20段ほどの石段!!これが「袖振坂」。

下まで降りて。

途中から。

ここは新宿区箪笥町一番地。

「 弁天坂 」をさらに上って行った。

左手にあったのが「 大信寺 」。

新宿区横寺町43。

「 浄土宗 大信寺 」。

「大信寺」は、金剛山如来院と号す。大信寺の創建年代等は不詳ながら、室町時代に真言宗寺院

として麹町に創建したと伝えられます。その後浄土宗に宗旨を改めて大蓮社超誉上人常然和尚

(舟町西迎寺八世)が開山、番町への移転を経て当地へ移転したと。

本尊:阿弥陀如来像

近づいて。

寺紋 「 抱き花杏葉(だきはなぎょうよう) 」。

この紋抱き花杏葉紋は、2枚の蔕(へた)の上に、半円の蘂(しべ)を置き、段々に毬花をつけた

杏葉を2つ並べて左右から抱くように描く。

境内の石仏。

飛鳥時代の金銅仏風な石仏。

寺務所。

近づいて。

ここにも石仏が。

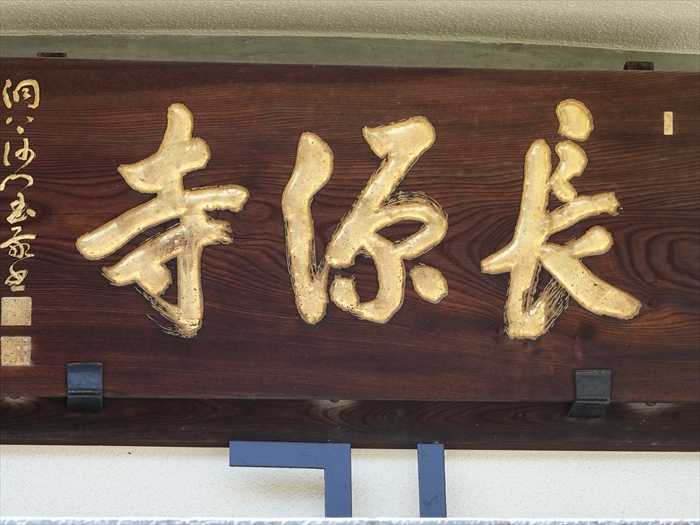

その先T字路に面した場所にあったのが「 長源寺 」。

新宿区横寺町20。

「曹洞宗 長源寺」。

参道を進む。

「 本堂 」。

曹洞宗寺院の長源寺は、妙徳山と号す。長源寺は、徳翁寺三世在天智和尚

(永徳12年1569年寂)が開山となり永禄元年(1558)麹町に創建、元和2年(1616)当地へ

移転したと。

扁額「 長源寺 」。

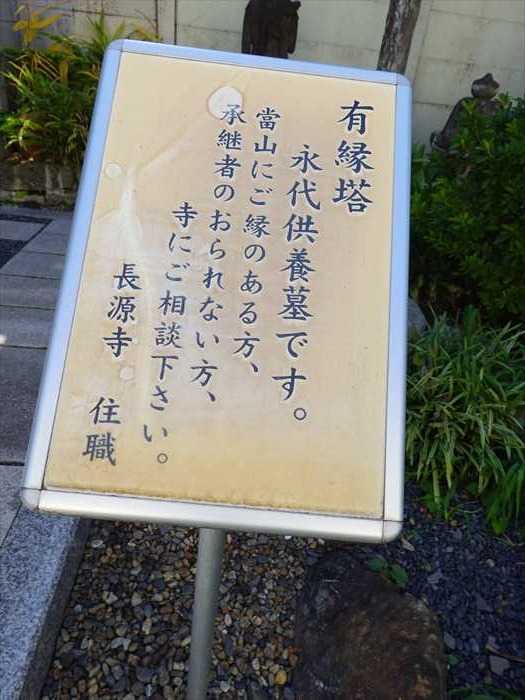

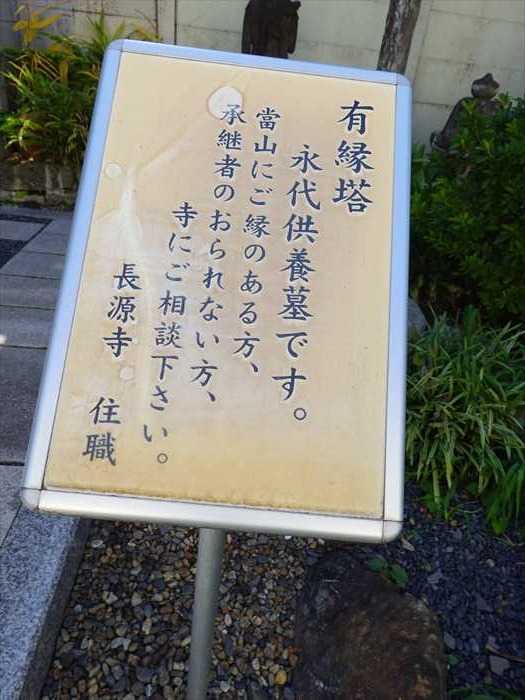

「 永代供養墓 」。

「有縁塔 永代供養墓です。」と。

「 石田鉄次郎翁之碑 」。

「 石田鉄次郎翁之碑

翁は安政五年江戸牛込揚場に生まれ資性朗膽侠氣に富み鳶方として三大区二番組に入り

業務上異例なる手腕を認められ宮内省御用達を仰付れ亦他面数多の難工事を仕上げ其間

子分身内を養成し業界に偉大なる足跡を遺せしは誠に斯界の亀鑑となす昭和十年九月廿二日

病歿す榮名以て長に傳ふるに足る我等身内有志は敬慕の餘り記念碑建設を企つ幸に彫塑界の

巨匠小倉右一郎先生は翁を知るあり之を賛助丹精に成り茲に此碑を建つ

昭和十六年四月 親敬會」

」

「 石田鉄次郎翁 」。

境内の石仏。

墓地。

「永代供養墓」。

寺務所。

「 坂道 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

左、そして右に大きくカーブした坂道を下る。

都道433号線・大久保通り に出て左折し進むと左側にあったのが「 南蔵院 」。

新宿区箪笥町(たんすまち(たんすちょう))。

たんすの町と書くのだから、文字通り、昔からたんすを作っている家具職人が多く住んでいた

?と思いがちだが、実はそうではないのだと。東京都公文書館ホームページによると、箪笥町の

「箪笥」は、”家具”ではなく、実は”武器”に関係するものなのだと。

江戸時代、箪笥町のあたりには、幕府の武器をつかさどる具足奉行・弓矢鑓奉行組同心の

幕府の武器を総称して、「箪笥」と呼んだ ことから、正徳3年(1713)年、

町奉行支配となった際、町が起立し、牛込御箪笥町となった。その後、「御」と「牛込」が

とれて、現在の箪笥町という名前になったのだと。たんすが武具のことだとは、びっくり。

山門には「 弘法大師 天谷山南蔵院 」、「 御府内八十八箇所之内 阿波國平等寺 👈リンク

模廿二番 」と刻まれた石碑。

『天谷山 (山号) 南蔵院 (院号) 竜福寺 (寺号) 』と号する真言宗豊山派の寺

御府内八十八箇所(ごふないはちじゅうはちかしょ)は、東京都内にある弘法大師ゆかりの寺院で

構成された八十八箇所の霊場。宝暦5年(1755年)頃に開創したと伝えられる。

ある。25番および77番札所も元々23区内にあったが移転して現在地となっている。

御府内八十八ヶ所 寺院マップ をネットから。

「 大聖歡喜天 」石標。

歓喜天は、仏教の守護神である天部の一つで、ヒンドゥー教のガネーシャに相当する尊格。

とり入れられた。

弘法大師空海が唐から日本に持ち帰った神様でもあるのだ。

入口の壁には「 神楽坂霊園 」と。

「南蔵院」内にある霊園で、宗旨宗派は不問で、神道、キリスト教、他宗教など宗教自由な

霊園とのこと。

「 本堂 」。

真言宗豊山派寺院の南蔵院は、天谷山竜福寺と号す。南蔵院は、牛込城主の牛込勝重が正胤法印に

請い、吉祥山福正院と称して、早稲田に創建、弁財天二体を上宮・下宮として祀っていたと。

御用地となったため、延宝9年(1681)上宮と共に当地へ移転、天谷山竜福寺南蔵院と改号した。

もう一体の下宮は弁天町の宗参寺に祀られ、弁天町の起源となったという。

御府内八十八ヶ所霊場22番。

創建:元和元年(1615年)。

御本尊:千手観世音菩薩。

扁額「 南蔵院 」。

境内の石仏。

比較的新しい地蔵さま。

「 南蔵院 案内 」。

内容は上記に同じ。

本堂右には「 歓喜天堂 」。

歓喜天の 梵名(ぼんめい) はナンデイケーシユヴァラといい、仏教の守護神。

狛犬(阿形)。

狛犬(吽形)。

扁額「 歡喜天 」。

「 南蔵院 」の「 本堂 」、「 歓喜天堂 」を見る。

ここが「 神楽坂霊園 」であっただろうか。

アルファベットの墓標もあった。

「南蔵院」を後にして都道433号を西に進む。

横断歩道を渡った場所近くにあった案内板。

「 弁天坂 昭和五十九年三月 東京都 」と。

「坂名は、坂下の南蔵院境内に弁天堂があったことに由来する。明治後期の「新撰東京名所図会」

には、南蔵院門前にあまざけやおでんを売る屋台が立ち,人通りも多い様子が描かれている。

坂上近くの横寺町47番地には、尾崎紅葉が、明治二十四年から三十六年十月病没するまで

住んでいた。門弟 泉鏡花、小栗風葉らが玄関番として住み、のちに弟子たちは 庭続きの箪笥町に

家を借り、これを詩星堂または 紅葉塾と称した。」

案内板の設置位置が大久保通り沿いにあり緩やかな坂になっているので、大久保通りのここを

「弁天坂」と勘違いしそうになったのは私だけであろうか?

「 新撰東京名所図会 」より

ネットから。

都道443号・大久保通りに平行に走る「 弁天坂 」を上る。

地下鉄牛込神楽坂駅の上、南蔵院という寺の前から 大久保通りから分岐して、大久保通りと

平行した後に、直角に曲がって北西に上る。途中で袖摺坂の階段が分岐している。

坂上は 朝日坂の坂上につながる。約110mの緩やかな坂であった 。

左手、狭い路地の先にあったのが「常念寺」。

吉孝山常念寺。大久保通り沿いですが、北側の高台を併走する小道・弁天坂に面し、目立ちません。

民家のごとくに。

宗派:

直角のカーブの場所にあったのが「 袖摺坂(そですりざか) 」案内柱。

「俗に袖摺坂と呼ばれ、両脇が高台と垣根の狭い坂道で、すれ違う人がお互いの袖を摺合わした

という(『御府内備考』)。」

地下鉄大江戸線の 牛込神楽坂駅 東出口近く。大久保通りの‘箪笥町’交差点付近の北に上る

20段ほどの石段!!これが「袖振坂」。

下まで降りて。

途中から。

ここは新宿区箪笥町一番地。

「 弁天坂 」をさらに上って行った。

左手にあったのが「 大信寺 」。

新宿区横寺町43。

「 浄土宗 大信寺 」。

「大信寺」は、金剛山如来院と号す。大信寺の創建年代等は不詳ながら、室町時代に真言宗寺院

として麹町に創建したと伝えられます。その後浄土宗に宗旨を改めて大蓮社超誉上人常然和尚

(舟町西迎寺八世)が開山、番町への移転を経て当地へ移転したと。

本尊:阿弥陀如来像

近づいて。

寺紋 「 抱き花杏葉(だきはなぎょうよう) 」。

この紋抱き花杏葉紋は、2枚の蔕(へた)の上に、半円の蘂(しべ)を置き、段々に毬花をつけた

杏葉を2つ並べて左右から抱くように描く。

境内の石仏。

飛鳥時代の金銅仏風な石仏。

寺務所。

近づいて。

ここにも石仏が。

その先T字路に面した場所にあったのが「 長源寺 」。

新宿区横寺町20。

「曹洞宗 長源寺」。

参道を進む。

「 本堂 」。

曹洞宗寺院の長源寺は、妙徳山と号す。長源寺は、徳翁寺三世在天智和尚

(永徳12年1569年寂)が開山となり永禄元年(1558)麹町に創建、元和2年(1616)当地へ

移転したと。

扁額「 長源寺 」。

「 永代供養墓 」。

「有縁塔 永代供養墓です。」と。

「 石田鉄次郎翁之碑 」。

「 石田鉄次郎翁之碑

翁は安政五年江戸牛込揚場に生まれ資性朗膽侠氣に富み鳶方として三大区二番組に入り

業務上異例なる手腕を認められ宮内省御用達を仰付れ亦他面数多の難工事を仕上げ其間

子分身内を養成し業界に偉大なる足跡を遺せしは誠に斯界の亀鑑となす昭和十年九月廿二日

病歿す榮名以て長に傳ふるに足る我等身内有志は敬慕の餘り記念碑建設を企つ幸に彫塑界の

巨匠小倉右一郎先生は翁を知るあり之を賛助丹精に成り茲に此碑を建つ

昭和十六年四月 親敬會」

」

「 石田鉄次郎翁 」。

境内の石仏。

墓地。

「永代供養墓」。

寺務所。

「 坂道 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.