PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「大信寺」を後にして「 弁天坂

」を進み突き当りを右折した場所右手にあったのが

「 正定院(しょうじょういん) 」。

「 浄土宗 正定院 」。

新宿区横寺町40。

浄土宗寺院の「 正定院 」は、 不退山宝国寺と号す

然蓮社廓譽上人不退阿實和尚(ぜんれん しゃかくよじょうにん ふたい あじつおしょう)

(寛永5年1628年寂)が開山となり、慶長7年(1602)麹町に創建、江戸城拡張に伴い当地へ移転

したとのこと。

参道を進む。

お墓を継ぐ方がいなくても、お寺で、23回忌までお墓を維持・管理・供養を行う

『永代供養制度』があるという寺。

本堂はコンクリート製なので、歴史的な古さは感じられなかったが、本堂建物の上部に、

二つの紋様が付けられていて、面白いデザインの寺。寺紋であっただろうか?

本堂正面。

本尊:阿弥陀如来立像。

斜めから。

特に石仏等はなかった。

圓福寺 」。

新宿区横寺町15。

「圓福寺」の山門の右側。

文禄5年(1596年) 9月3日、 加藤清正公により創建された日蓮宗の寺 。

題目塔「南無妙法蓮華経」 。

日蓮宗では、法華経に帰依する意味で「南無妙法蓮華経」という題目を唱えると、その功徳に

よって成仏するといわれている。この題目を紙にして本尊としたり、石塔に刻んで寺や村々の

辻などに立てていたと。

右側面に「 寛政十戊午歳 (一七九八) 十月日 」と刻まれていた。

山門の左側。

「 江戸三祖師 厄除開運祖師 」

「江戸三祖師 厄除開運祖師」は、日蓮聖人が49歳の時に自ら開眼した祖師像です。

龍ノ口法難という迫害を奇跡的に免れたことから「厄除け開運祖師」と呼ばれ、

堀ノ内妙法寺、赤坂圓通寺とともに「江戸三祖師」 と言われているとのこと。

「 江戸城奉安 夜光鬼子母神 」

もともとは、江戸城紅葉山に祀られていたが、明治維新に際し、江戸城で徳川家および

大奥の怨念、魔などを鎮めるために祀られていた夜光鬼子母神・七面大明神・妙見大菩薩が

圓福寺に奉安されたとのこと。

夜光鬼子母神は、真夜中に両眼が光り、暗いところで拝むことができる。

鬼子母神は、子授け・安産・子育てなど子供の守護神として広く信仰されていた と。

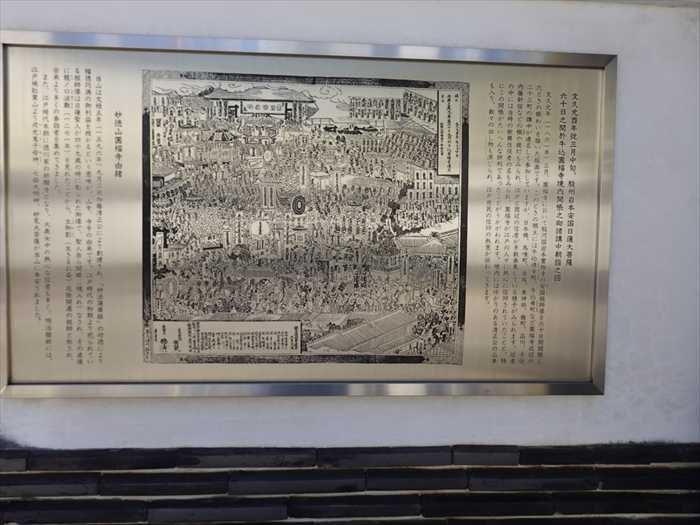

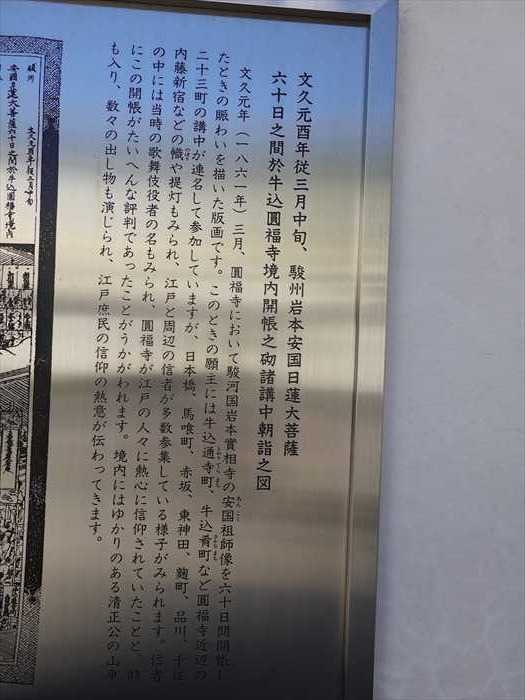

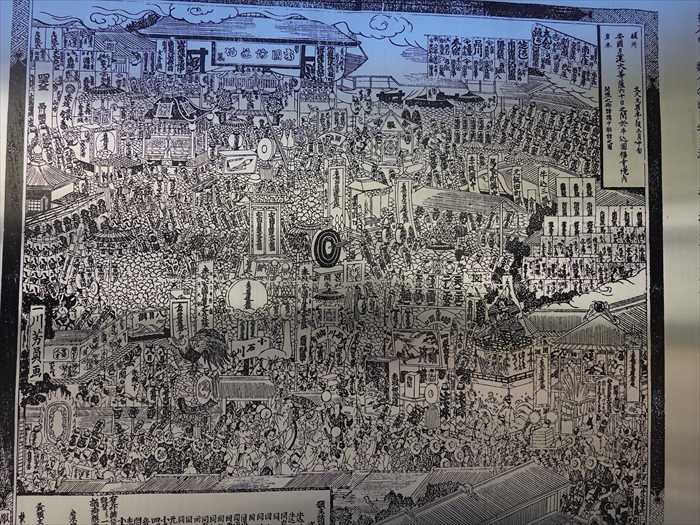

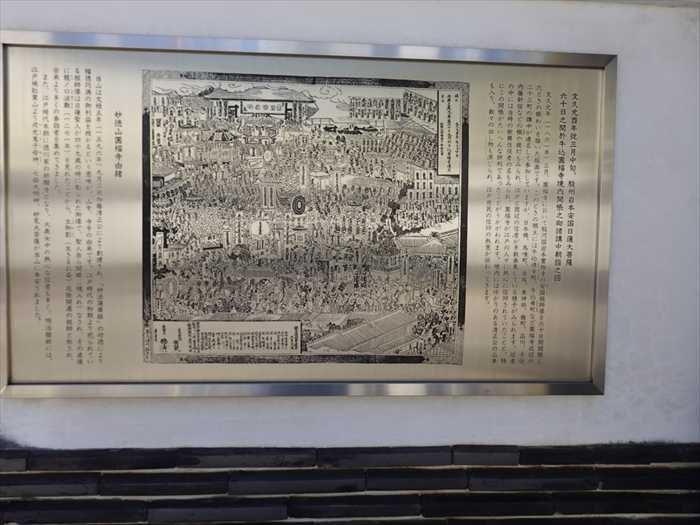

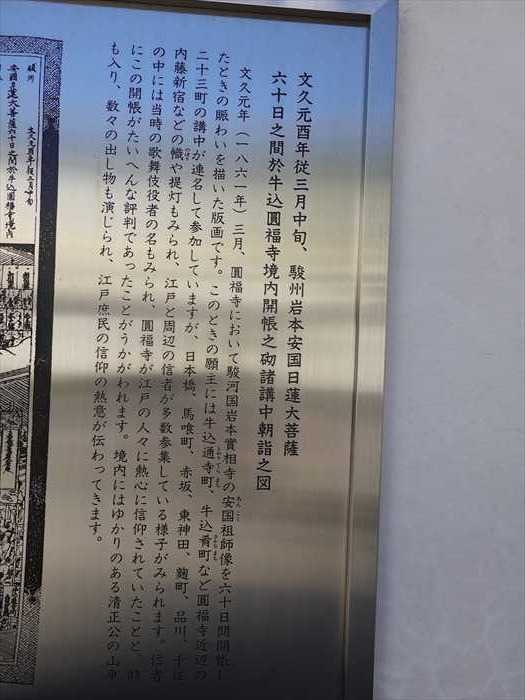

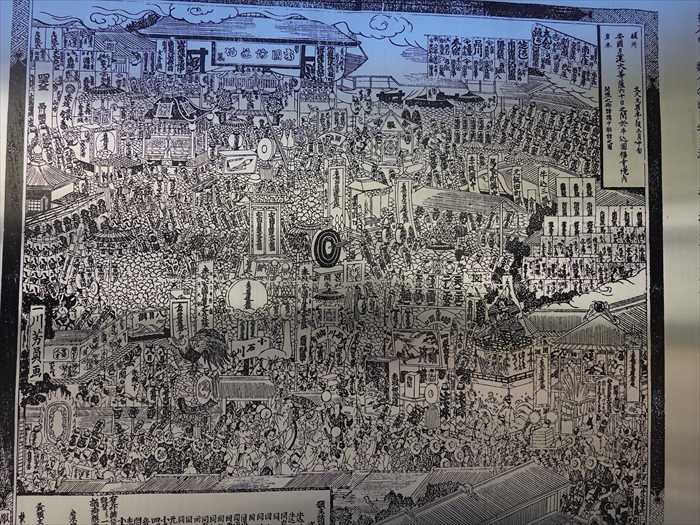

「 文久元酉年従三月中旬、駿川岩本安国日蓮大菩薩

六十日之問於牛込圓福寺境内開悵之砌諸講中朝詣之図 」

「 文久元酉年従三月中旬、駿川岩本安国日蓮大菩薩

文久元年(1861年)3月、 駿河国岩本安国日蓮大菩薩が牛込圓福寺境内で60日間開帳 された。

この図は、 開帳の際に諸講中が朝詣でをしている様子 を表しているとのこと。

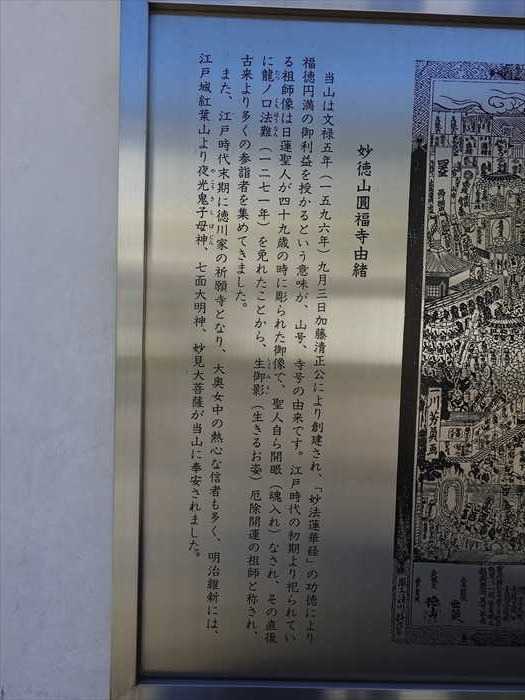

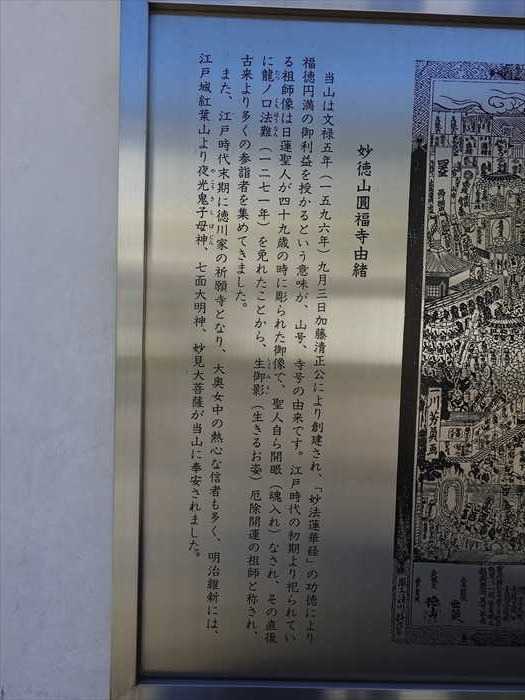

「 妙徳山圓福寺由緒

江戸城紅葉山より夜光鬼子母神、七面大明神、妙見大菩薩が当山に奉安されました。」

正面の「 本堂 」に向かって進む。

左手に「 妙徳稲荷大明神 」。

本堂に近づいて。

本堂扁額は「 廣布殿 」。

「廣布」の意味は『法華経の教えを広く宣(の)べて流布すること』と。

御堂の手前には、「 日蓮上人像 」。

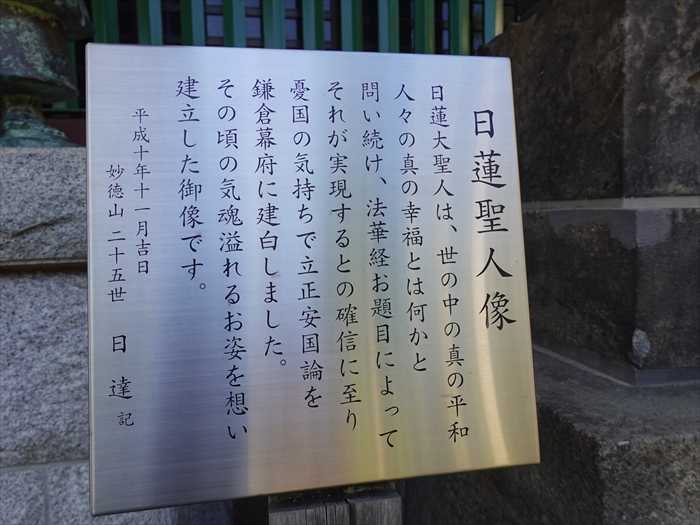

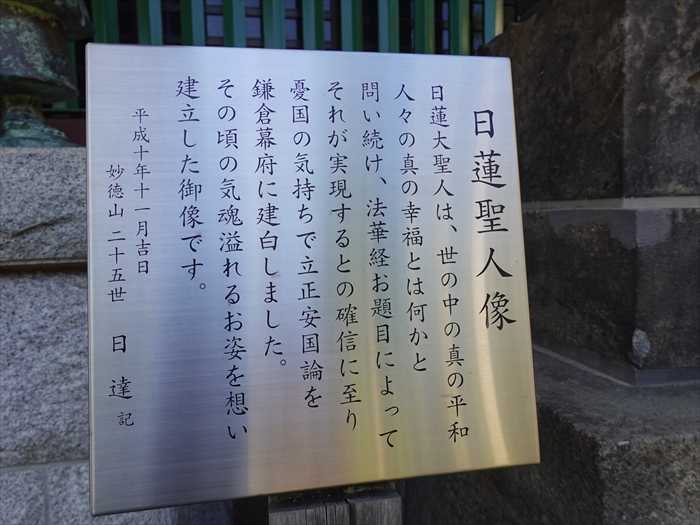

「 日蓮聖人像

「南無日蓮大菩薩」碑 。

「 浄行堂 」。

手前に水桶と柄杓が置かれていた。

扁額「浄行堂」。

「 浄行菩薩像 」。

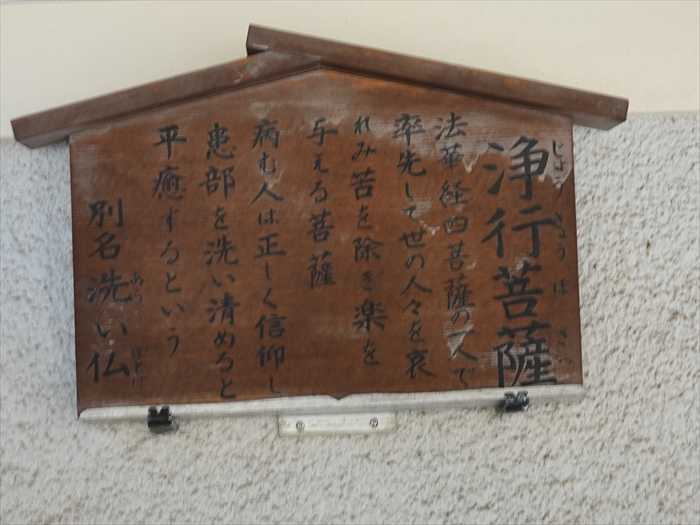

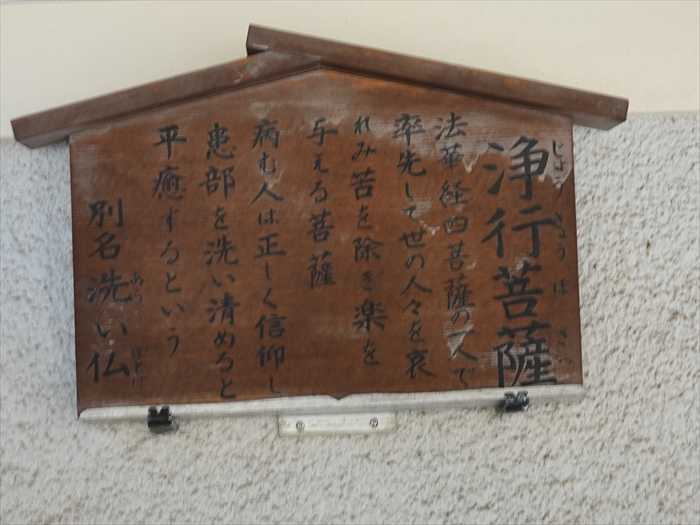

「 浄行菩薩

法華経四菩薩の一人で率先して世の人々を哀れみ苦を除き楽を与える菩薩。

病む人は正しく信仰し患部を洗い清めると平癒するという。 別名洗い仏 」。

「 南無妙法蓮華経 十方四生六道法界萬霊・・・ 」と刻まれた石碑。

十方四生六道法界萬霊(じっぽうしせいろくどうほうかいばんれい)とは、迷いの中に生まれる

すべての精霊を合祀して供養するために建てられた塔であると。

法界とは、真理の世界、全宇宙のことで、万霊とはこの世の中の、一切の生きもののこととされて

いるのだ。

左に「 宝篋印塔 」。

石碑、石塔が並ぶ。

寺務所。

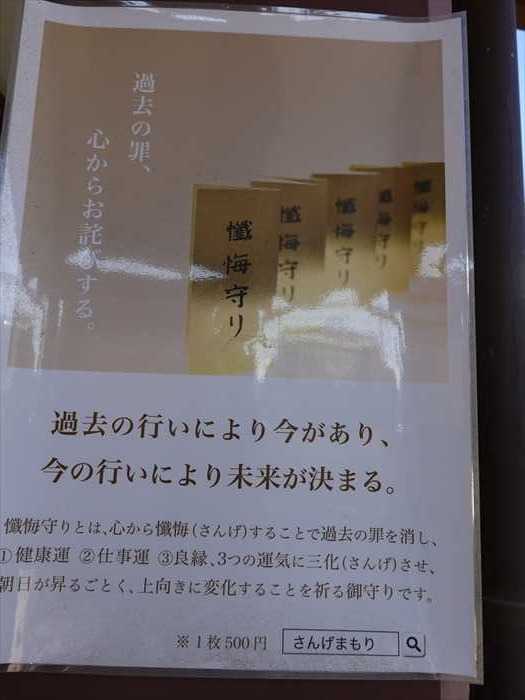

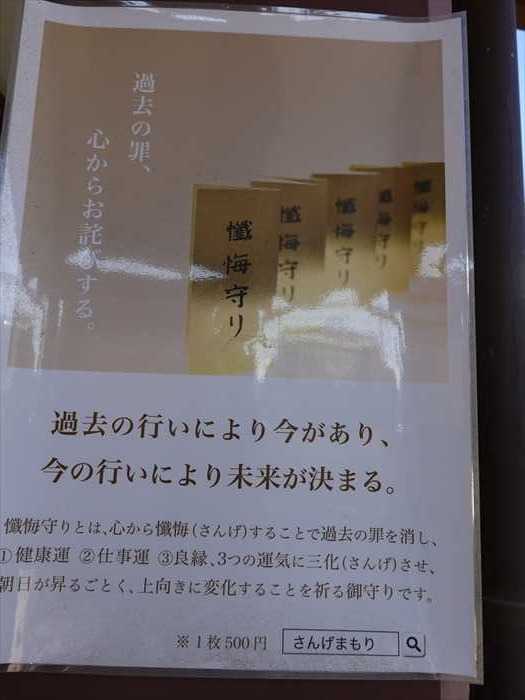

「 過去の罪、心からお詫びする。

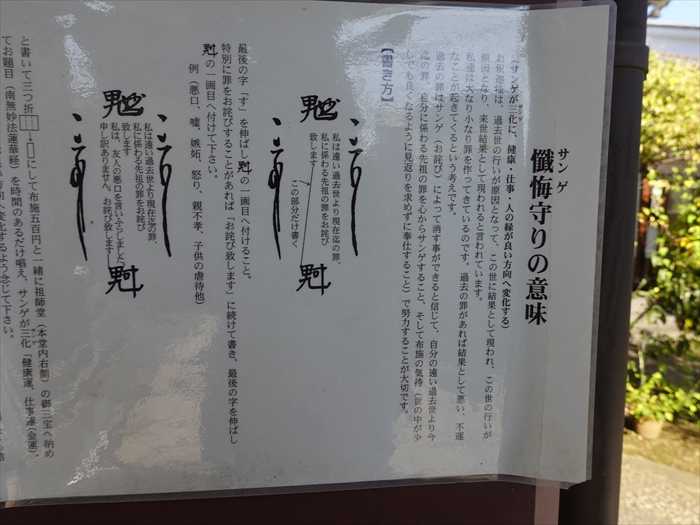

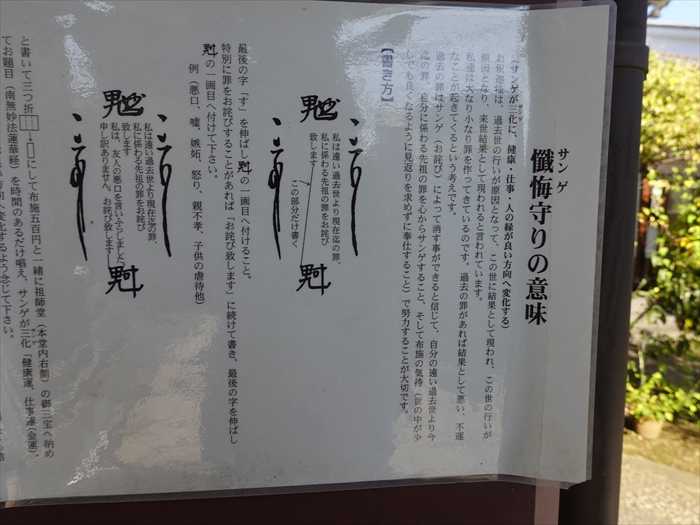

「懺悔(サンゲ)守りの意味

日蓮宗の宗紋「井桁に橘」 。

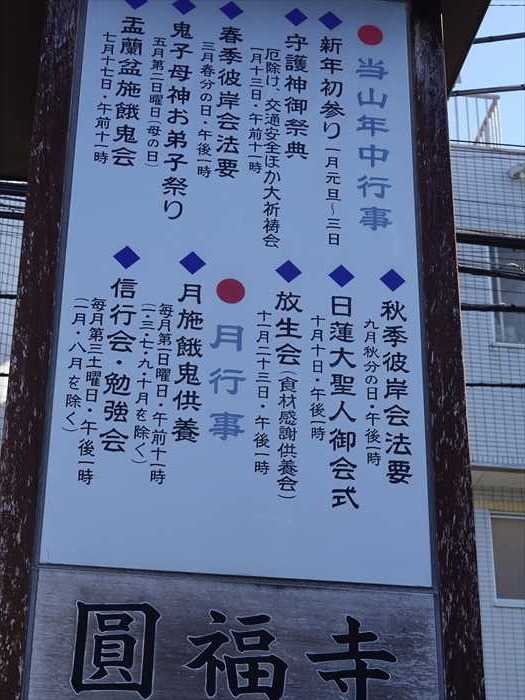

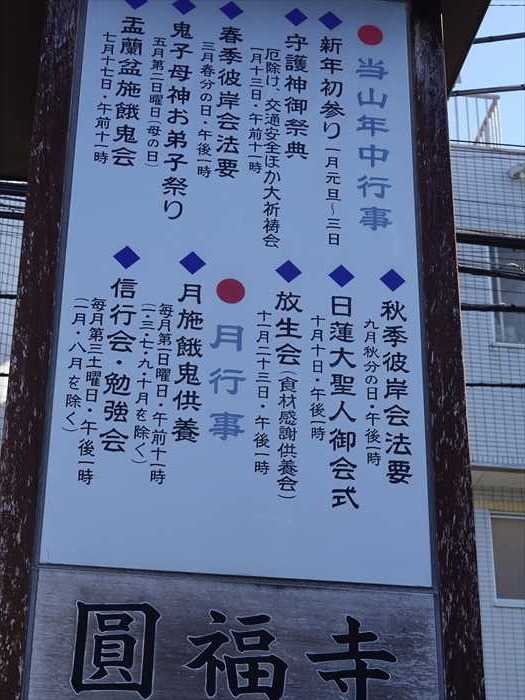

「 圓福寺 」👈リンク の「 当山 年中行事 」。

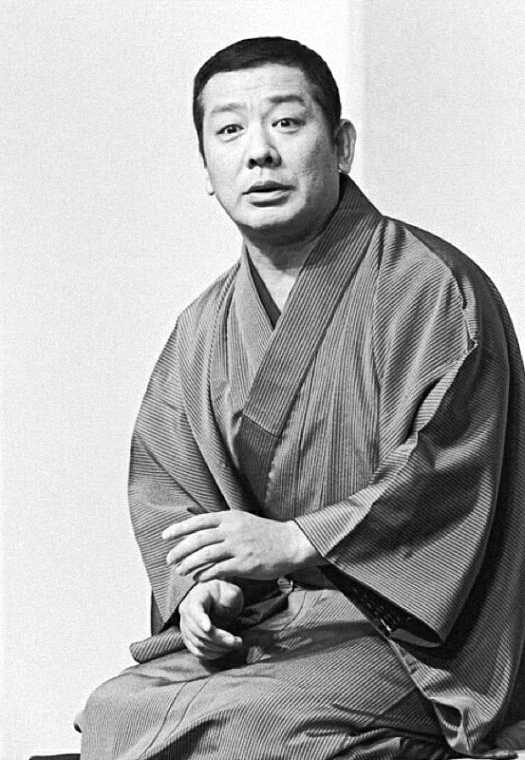

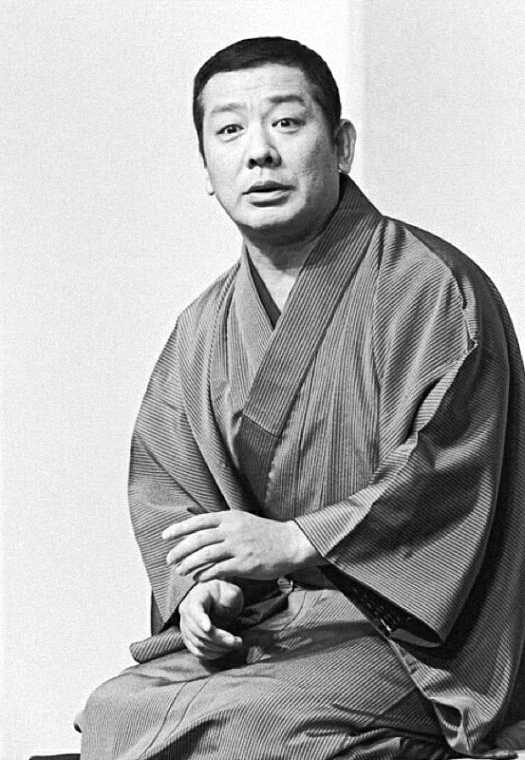

そして次に訪ねたのが「 古今亭志ん朝旧宅 」。

Google mapに載っていたので来てみたが、説明板などは何も見当たらなかった。

「古今亭志ん朝」は昭和から平成にかけて、名人の名をほしいままにした落語家だが、

神楽坂の矢来町に住んでいたところから「 矢来町の師匠 」とも呼ばれていたと。

東京都新宿区矢来町。

在りし日の「 古今亭志ん朝 」👈リンク。

今はどなたがお住まいなのか?

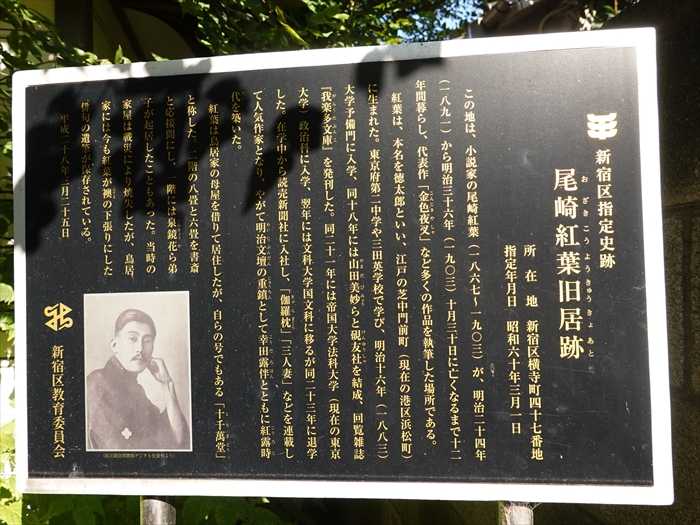

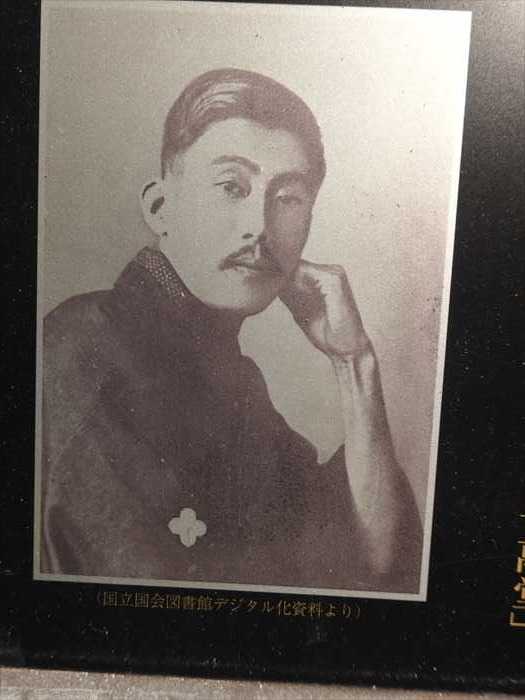

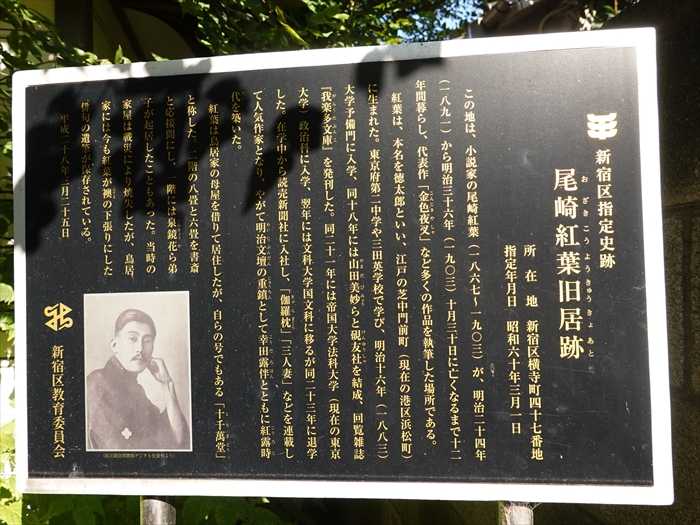

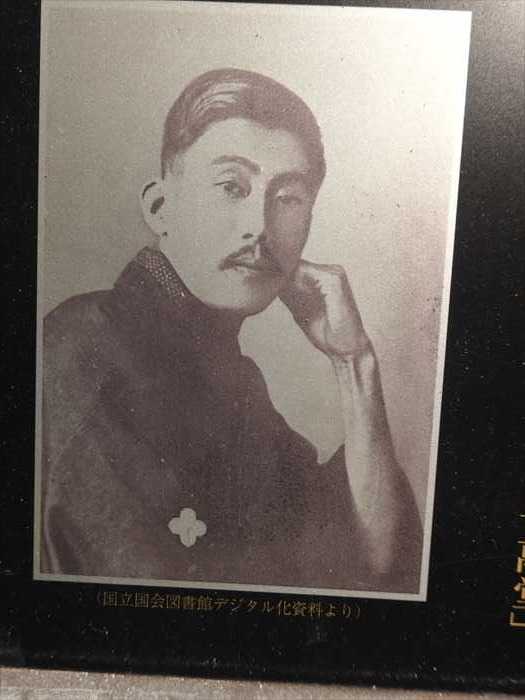

次に訪ねたのが「 尾崎紅葉旧居跡 」。

新宿区横寺町47。

細い路地を進んで行った。

「新宿区指定史跡

尾崎紅葉旧居跡

所在地:新宿区横寺町四十七番地

指定年月日:昭和六十年三月一日

この地は、小説家の尾崎紅葉(一八六七~一九〇三)が、明治二十四年(一八九一)から明治三十六年

(一九〇三)十月三十日に亡くなるまで十二年間暮らし、代表作「金色夜叉」など多くの作品を

執筆した場所である。

「 尾崎一葉 」。

そして再び「袖摺坂」まで引き返し坂を振り返る。

大久保通りを飯田橋駅方面に引き返し、次に訪ねたのが旧な坂を登る途中にあったのが

「 繁榮稲荷神社 」。

新宿区岩戸町14。

朱の鳥居が社殿前に並ぶ。

扁額「 繁榮稲荷神社 」。

内陣。

横から。

「 繁榮稲荷神社

創立 明治二十三年十月二十五日

所立 東京都新宿区岩戸町十四番地。

崇敬 創立と同時に無格社に列格宍戸ま津の崇敬殊に厚く併せて明治ニ十三年十月ニ十五日当時

東京深川六間堀所立の分霊を勧請し奉斉す。

昭和ニ十五年五月ニ十五日 戦災により社殿焼失し、仮社殿に奉斉す。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 正定院(しょうじょういん) 」。

「 浄土宗 正定院 」。

新宿区横寺町40。

浄土宗寺院の「 正定院 」は、 不退山宝国寺と号す

然蓮社廓譽上人不退阿實和尚(ぜんれん しゃかくよじょうにん ふたい あじつおしょう)

(寛永5年1628年寂)が開山となり、慶長7年(1602)麹町に創建、江戸城拡張に伴い当地へ移転

したとのこと。

参道を進む。

お墓を継ぐ方がいなくても、お寺で、23回忌までお墓を維持・管理・供養を行う

『永代供養制度』があるという寺。

本堂はコンクリート製なので、歴史的な古さは感じられなかったが、本堂建物の上部に、

二つの紋様が付けられていて、面白いデザインの寺。寺紋であっただろうか?

本堂正面。

本尊:阿弥陀如来立像。

斜めから。

特に石仏等はなかった。

圓福寺 」。

新宿区横寺町15。

「圓福寺」の山門の右側。

文禄5年(1596年) 9月3日、 加藤清正公により創建された日蓮宗の寺 。

題目塔「南無妙法蓮華経」 。

日蓮宗では、法華経に帰依する意味で「南無妙法蓮華経」という題目を唱えると、その功徳に

よって成仏するといわれている。この題目を紙にして本尊としたり、石塔に刻んで寺や村々の

辻などに立てていたと。

右側面に「 寛政十戊午歳 (一七九八) 十月日 」と刻まれていた。

山門の左側。

「 江戸三祖師 厄除開運祖師 」

「江戸三祖師 厄除開運祖師」は、日蓮聖人が49歳の時に自ら開眼した祖師像です。

龍ノ口法難という迫害を奇跡的に免れたことから「厄除け開運祖師」と呼ばれ、

堀ノ内妙法寺、赤坂圓通寺とともに「江戸三祖師」 と言われているとのこと。

「 江戸城奉安 夜光鬼子母神 」

もともとは、江戸城紅葉山に祀られていたが、明治維新に際し、江戸城で徳川家および

大奥の怨念、魔などを鎮めるために祀られていた夜光鬼子母神・七面大明神・妙見大菩薩が

圓福寺に奉安されたとのこと。

夜光鬼子母神は、真夜中に両眼が光り、暗いところで拝むことができる。

鬼子母神は、子授け・安産・子育てなど子供の守護神として広く信仰されていた と。

「 文久元酉年従三月中旬、駿川岩本安国日蓮大菩薩

六十日之問於牛込圓福寺境内開悵之砌諸講中朝詣之図 」

「 文久元酉年従三月中旬、駿川岩本安国日蓮大菩薩

六十日之問於牛込圓福寺境内開悵之砌諸講中朝詣之図

文久元年(一八六一年)三月、福寺において駿河国岩本實相寺の安国祖師像を六十日間開帳し

たときの賑わいを描いた版画です。このときの願主には牛込通寺町、牛込肴町など圓福寺近辺の

ニ十三町の講中が連名して参加していますが、日本橋、馬喰町、赤坂、東神田、麭町、品川、

千住、内藤新宿などの幟や提灯もみられ、江戸と周辺の信者が多数参集している様子が

みられます。信者の中には当時の歌舞伎役者の名もみられ、圓福寺が江戸の人々に熱心に信仰

されていたことと、特にこの開悵がたいへんな評判であったことがうかがわれます。境内には

ゆかりのある清正公の山車も入り、数々の出し物も演じられ、江戸庶民の信仰の熱意が伝わって

きます。」

千住、内藤新宿などの幟や提灯もみられ、江戸と周辺の信者が多数参集している様子が

みられます。信者の中には当時の歌舞伎役者の名もみられ、圓福寺が江戸の人々に熱心に信仰

されていたことと、特にこの開悵がたいへんな評判であったことがうかがわれます。境内には

ゆかりのある清正公の山車も入り、数々の出し物も演じられ、江戸庶民の信仰の熱意が伝わって

きます。」

文久元年(1861年)3月、 駿河国岩本安国日蓮大菩薩が牛込圓福寺境内で60日間開帳 された。

この図は、 開帳の際に諸講中が朝詣でをしている様子 を表しているとのこと。

「 妙徳山圓福寺由緒

当山は文禄五年(1596年)九月三日加藤清正 公により創建され、『妙法蓮華経』の功徳により

福徳円満の御利益を授かるという意味が、山号、寺号の由来です。江戸時代の初期より祀られて

いる祖師像は日蓮聖人 が四十九歳の時に彫られた御像で、聖人自ら開眼(魂入れ)なされ、

その直後に龍ノ口法難(1271年)を免れたことから、生御影(生きるお姿)厄除開運の祖師と

称され、古来より多くの参詣者を集めてきました。

また、江戸時代末期に徳川家の祈願寺となり、大奥女中の熱心な信者も多く、明治維新には、福徳円満の御利益を授かるという意味が、山号、寺号の由来です。江戸時代の初期より祀られて

いる祖師像は日蓮聖人 が四十九歳の時に彫られた御像で、聖人自ら開眼(魂入れ)なされ、

その直後に龍ノ口法難(1271年)を免れたことから、生御影(生きるお姿)厄除開運の祖師と

称され、古来より多くの参詣者を集めてきました。

江戸城紅葉山より夜光鬼子母神、七面大明神、妙見大菩薩が当山に奉安されました。」

正面の「 本堂 」に向かって進む。

左手に「 妙徳稲荷大明神 」。

本堂に近づいて。

本堂扁額は「 廣布殿 」。

「廣布」の意味は『法華経の教えを広く宣(の)べて流布すること』と。

御堂の手前には、「 日蓮上人像 」。

「 日蓮聖人像

日蓮大聖人は、世の中の真の平和 人々の真の幸福とは何かと問い続け、法華経お題目によって

それが実現するとの確信に至り憂国の気持ちで立正安国論を鎌倉幕府に建白しました。

その頃の気魂溢れるお姿を想い建立した御像です。

平成十年十一月吉日

妙徳山 ニ十五世 日達 記

」

「南無日蓮大菩薩」碑 。

「 浄行堂 」。

手前に水桶と柄杓が置かれていた。

扁額「浄行堂」。

「 浄行菩薩像 」。

「 浄行菩薩

法華経四菩薩の一人で率先して世の人々を哀れみ苦を除き楽を与える菩薩。

病む人は正しく信仰し患部を洗い清めると平癒するという。 別名洗い仏 」。

「 南無妙法蓮華経 十方四生六道法界萬霊・・・ 」と刻まれた石碑。

十方四生六道法界萬霊(じっぽうしせいろくどうほうかいばんれい)とは、迷いの中に生まれる

すべての精霊を合祀して供養するために建てられた塔であると。

法界とは、真理の世界、全宇宙のことで、万霊とはこの世の中の、一切の生きもののこととされて

いるのだ。

左に「 宝篋印塔 」。

石碑、石塔が並ぶ。

寺務所。

「 過去の罪、心からお詫びする。

過去の行いにより今があり、今の行いにより未来が決まる。

懺悔守りとは、心から懺悔(さんげ)することで過去の罪を消し、

①健康運②仕事運③良縁、3つの運気に三化(さんげ)させ、朝日が昇るごとく、上向きに変化する

ことを祈る御守りです。」

私には、いまさら遅い「さんげまもり」!!

ことを祈る御守りです。」

私には、いまさら遅い「さんげまもり」!!

「懺悔(サンゲ)守りの意味

(サンゲが三化に、健康・仕事・人の緑が良い方向へ変化する)

お釈迦様は、過去世の行いが原因となって、この世に結果として現われ、この世の行いが

原因となり、来世結果として現われると言われています。

私たちは大なり小なり罪を作ってきているのです。過去の罪があれば結果として悪い、

不運なことが起きてくるという考えです。

不運なことが起きてくるという考えです。

過去の罪はサンゲ(お詫び)によって消す事ができると信じて、自分の遠い過去世より今迄の罪、

自分に係わる先祖の罪を心からサンゲすること、そして布施の気持(世の中が少しでも良くなる

ように見返りを求めずに奉仕すること)で努力することが大切です。・・・以下略・・・」

ように見返りを求めずに奉仕すること)で努力することが大切です。・・・以下略・・・」

日蓮宗の宗紋「井桁に橘」 。

「 圓福寺 」👈リンク の「 当山 年中行事 」。

そして次に訪ねたのが「 古今亭志ん朝旧宅 」。

Google mapに載っていたので来てみたが、説明板などは何も見当たらなかった。

「古今亭志ん朝」は昭和から平成にかけて、名人の名をほしいままにした落語家だが、

神楽坂の矢来町に住んでいたところから「 矢来町の師匠 」とも呼ばれていたと。

東京都新宿区矢来町。

在りし日の「 古今亭志ん朝 」👈リンク。

今はどなたがお住まいなのか?

次に訪ねたのが「 尾崎紅葉旧居跡 」。

新宿区横寺町47。

細い路地を進んで行った。

きた言文一致の文章を用いだしたのが、『二人女房』(同年8月―)からであるから、紅葉なりの

新しい文体は牛込移住と並行してはじまったといえます。

その後『心の闇』(明治26年)、『青葡萄』(同28年)などの代表作を生み、同29年2月からは、

言文一致の労作『多情多恨』を執筆。翌年1月に書きはじめた『金色夜叉』の完結をみず、同36年

10月30日この地に没した。紅葉の家は鳥居家となっているが、紅葉がふすまの下張りにした

俳句が二枚残っています。それは

「初冬やひげそりたてのをとこぶり十千万はしたもののいはひ過ぎたる雑煮かな十千万堂紅葉」

というもの。十千万堂とは、緑山・半可通人などとともに紅葉が用いた号です とネットから。

「新宿区指定史跡

尾崎紅葉旧居跡

所在地:新宿区横寺町四十七番地

指定年月日:昭和六十年三月一日

この地は、小説家の尾崎紅葉(一八六七~一九〇三)が、明治二十四年(一八九一)から明治三十六年

(一九〇三)十月三十日に亡くなるまで十二年間暮らし、代表作「金色夜叉」など多くの作品を

執筆した場所である。

紅葉は、本名を徳太郎といい、江戸の芝中門前町(現在の港区浜松町)に生まれた。東京府

第二中学 や三田英学校 で学び、明治十六年(一八八三)、大学予備門に入学、同十八年には

山田美妙 らと硯友社 を結成、回覧雑誌『我楽多文庫』を発刊した。同二十一年には帝国大学

法科大学(現在の東京大学)政治科に入学、翌年には文科大学国文科に移るが同二十三年に

退学した。在学中から読売新聞社 に入社し、「伽羅枕」「三人妻」などを連載して人気作家と

なり、やがて明治文壇の重鎮として幸田露伴 とともに紅露時代をきずいた。

第二中学 や三田英学校 で学び、明治十六年(一八八三)、大学予備門に入学、同十八年には

山田美妙 らと硯友社 を結成、回覧雑誌『我楽多文庫』を発刊した。同二十一年には帝国大学

法科大学(現在の東京大学)政治科に入学、翌年には文科大学国文科に移るが同二十三年に

退学した。在学中から読売新聞社 に入社し、「伽羅枕」「三人妻」などを連載して人気作家と

なり、やがて明治文壇の重鎮として幸田露伴 とともに紅露時代をきずいた。

紅葉は鳥居家の母屋を借りて居住したが、自らの号でもある「十千萬堂(とちまどう)」と

称した。二階の八畳と六畳を書斎と応接間にし、一階には泉鏡花ら弟子が起居したこともあった。

当時の家屋は戦災により焼失したが、鳥居家には今も紅葉が襖の下張りにした俳句の遺筆が

保存されている。

称した。二階の八畳と六畳を書斎と応接間にし、一階には泉鏡花ら弟子が起居したこともあった。

当時の家屋は戦災により焼失したが、鳥居家には今も紅葉が襖の下張りにした俳句の遺筆が

保存されている。

平成二十八年三月二十五日

新宿区教育委員会」

「 尾崎一葉 」。

そして再び「袖摺坂」まで引き返し坂を振り返る。

大久保通りを飯田橋駅方面に引き返し、次に訪ねたのが旧な坂を登る途中にあったのが

「 繁榮稲荷神社 」。

新宿区岩戸町14。

朱の鳥居が社殿前に並ぶ。

扁額「 繁榮稲荷神社 」。

内陣。

横から。

「 繁榮稲荷神社

創立 明治二十三年十月二十五日

所立 東京都新宿区岩戸町十四番地。

崇敬 創立と同時に無格社に列格宍戸ま津の崇敬殊に厚く併せて明治ニ十三年十月ニ十五日当時

東京深川六間堀所立の分霊を勧請し奉斉す。

昭和ニ十五年五月ニ十五日 戦災により社殿焼失し、仮社殿に奉斉す。

昭和ニ十八年十ニ月三日 宗教法人として認知さる。

昭和三十四年六月七日 官弊大社伏見稲荷大社の御分霊を更に勧請し仮社殿が

東京都新宿区岩戸町八番地に設立さるに際し仮還宮す。

昭和四十一年三月ニ十四日 東京都新宿区岩戸町八番地に岩戸町々会設立の新築社殿に

奉斉す

以上

新宿区岩戸町々会

この年譜は、令和元年五月一日に新たに書き掲示す」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.