PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「早稲田通り」を飯田橋駅方向に進み左手に折れると「 赤城神社

」案内柱・標柱があった。

正面に「赤城神社」の「 一の鳥居 」が見えた。

朱の鳥居。

朱の「一の鳥居」を潜る。

扁額「 赤城神社 」。

「 赤城大明神

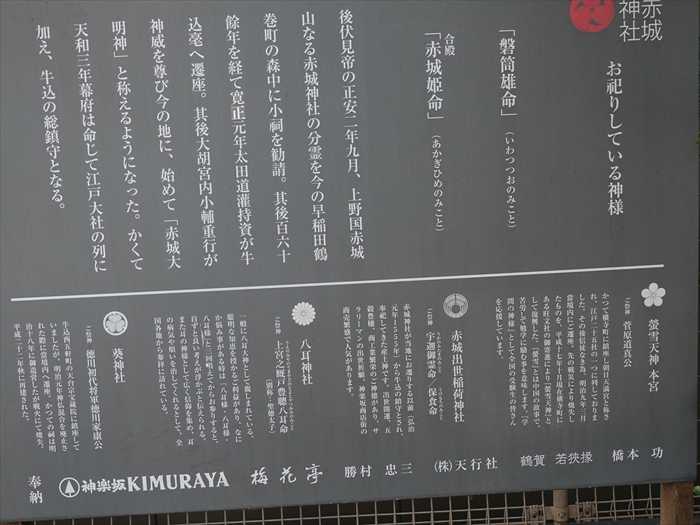

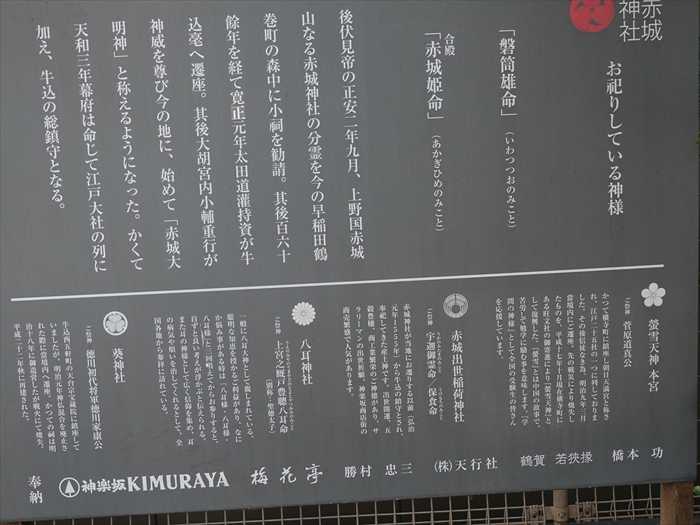

「 赤城神社 お祀りしている神様

「 磐筒雄命(いわつつおのみこと) 」合殿「 赤城姫命(あかぎひめのみこと 」.

後伏見帝の正安二年九月、上野国赤城山なる赤城神社の分霊を今の早稲田鶴巻町の森中に小祠を

勧請。其後百六十余年を経て寛正元年大田道灌持資が牛込毫へ遷座。其後大胡宮内小輔重行が

神威を尊び今の地に、始めて「赤城大明神」と称えるようになった。かくて天和三年幕府は命じて

江戸大社の列に加え、牛込の総鎮守となる。」

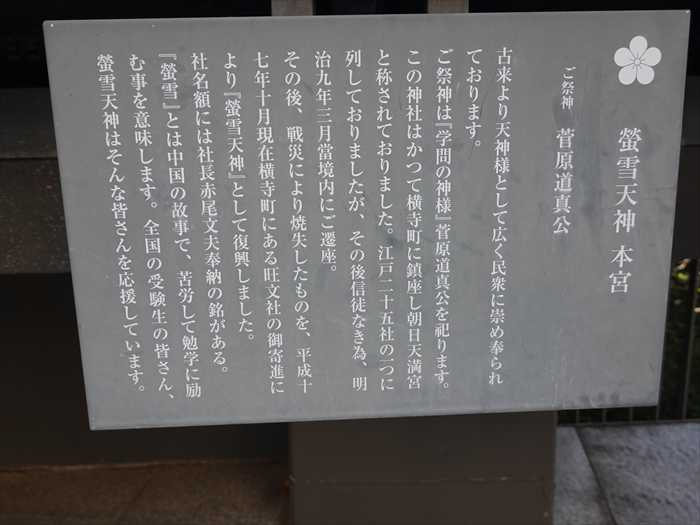

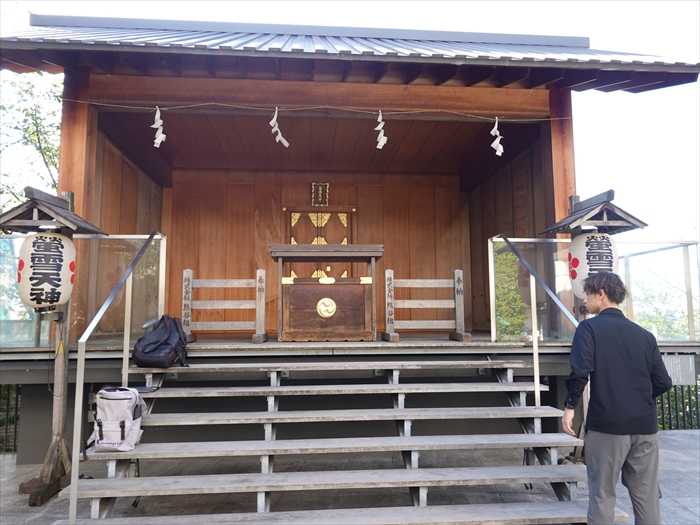

「 螢雪天神 本宮

「 手水舎 」はシンプル。

更に表参道を進むと、道が二手に分かれます。まずは真っ直ぐ進んで本殿・拝殿方面へ。。

背の高い石燈籠(左)。

「 御神木 」は 楠 であっただろうか。

モグラのマスコット「 モグハル

神楽坂にオフィスを構えるクリエーティブ会社「モルスハルス」(新宿区神楽坂6)が制作した

モグラのマスコット「モグハル」くん。

「モルスハルス」の小原州開(くにはる)社長は「モグラは土に生息していることから、

その土地に根付く縁の下の力持ちという意味を持たせた。土地にしっかりと根付き続けてほしいと

いう願いに加え、由緒ある赤城神社で祈とうしてもらうことで、招き猫やだるまのように、この

かいわいの商売繁盛の象徴となってほしい。新型コロナウイルスの影響で経済が不安定な今だから

こそ、モグハルを通して神楽坂を応援したい。取材先の企業や店に温かく迎えていただき、少し

でも明るくなってくれれば」と期待を込める とネットから。

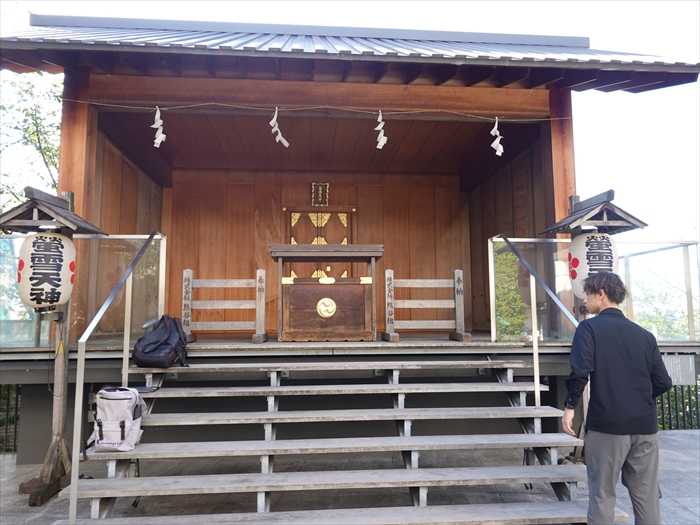

本殿・拝殿の手前左には境内社「 蛍雪天神 」。

扁額「 螢雪天神 」。

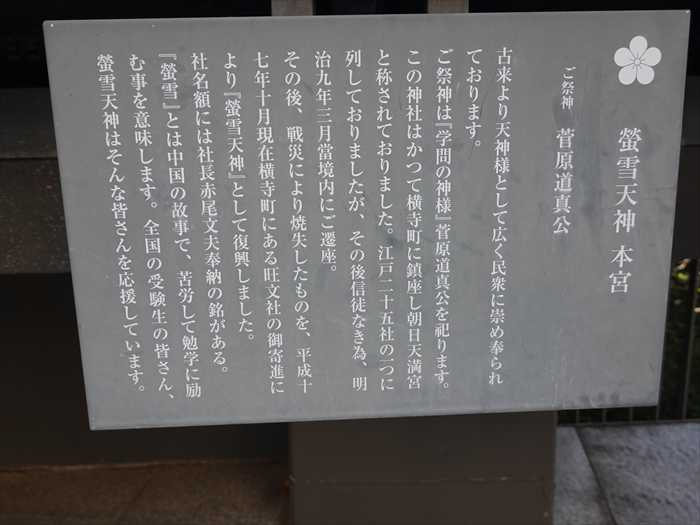

「 螢雪天神 本宮

繰り返しになるが、

ご祭神 菅原道真公

古来より天神様として広く民衆に崇め奉られております。

ご祭神は『学問の神様』菅原道真公を祀ります。この神社はかつて横寺町に鎮座し朝日天満宮と

称されておりました。江戸二十五社の一つに列しておりましたが、その後信徒なき為、明治9年

(1876)3月當境内にご遷座。

その後、戦災により焼失したものを、平成17年(2005)10月現在横寺町にある旺文社の御寄進に

より『螢雪天神』として復興しました。

社名額には社長赤尾文夫奉納の銘がある。『螢雪』とは中国の故事で、苦労して勉学に励む事を

意味します。全国の受験生の皆さん、螢雪天神はそんな皆さんを応援しています。」

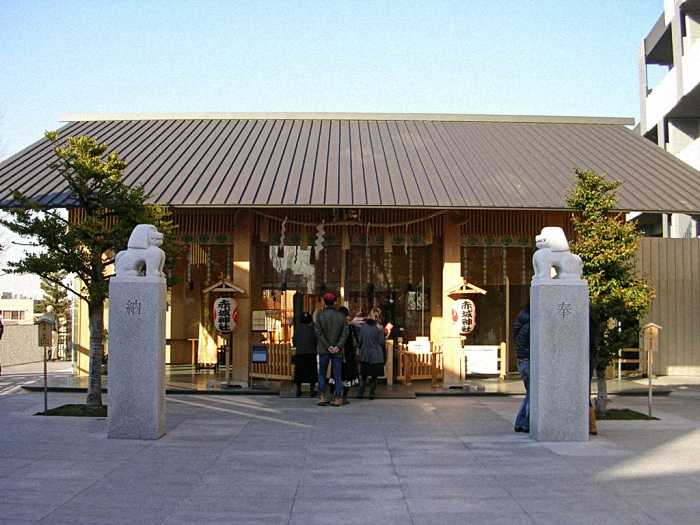

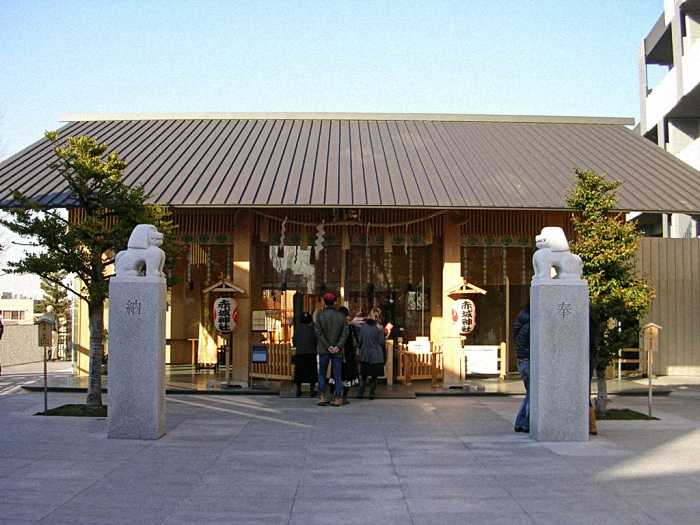

赤城神社の「 拝殿 」。

国立競技場の設計を手掛けた 隈研吾氏が監修 したおしゃれな拝殿・本堂等。

伝承によれば、正安2年(1300年)、後伏見天皇の御代に、群馬県赤城山麓の大胡の豪族であった

大胡彦太郎重治が牛込に移住した時、本国の鎮守であった赤城神社の御分霊をお祀りしたのが

始まりと伝えられています。

その後、牛込早稲田の田島村(今の早稲田鶴巻町 元赤城神社の所在地)に鎮座していたお社を

寛正元年(1460年)に太田道潅が神威を尊んで、牛込台(今の牛込見付附近)に遷し、

さらに弘治元年(1555年)に、大胡宮内少輔(牛込氏)が現在の場所に遷したといわれています。

この牛込氏は、大胡氏の後裔にあたります。

天和3年(1683年)、徳川幕府は江戸大社の列に加え牛込の総鎮守と崇め、「日枝神社」「神田明神」

と共に、「江戸の三社」と称されました。

この三社による祭礼の際における山車、練物等は江戸城の竹橋から内堀に入り

半蔵門に出ることを許されていました。

その後、明治6年に郷社に列することになります。

しかし、街の発展に伴い電柱や電燈などの障害物ができたので、盛観を極めた山車行列は

明治32年の大祭が最後となりました とネットから。

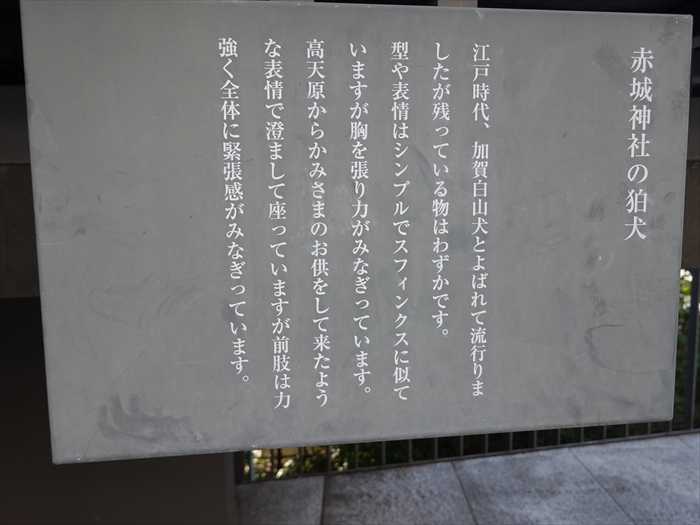

赤城神社の 狛犬(右) 。

狛犬(左) 。

まるでスフィンクスを思わせる狛犬。

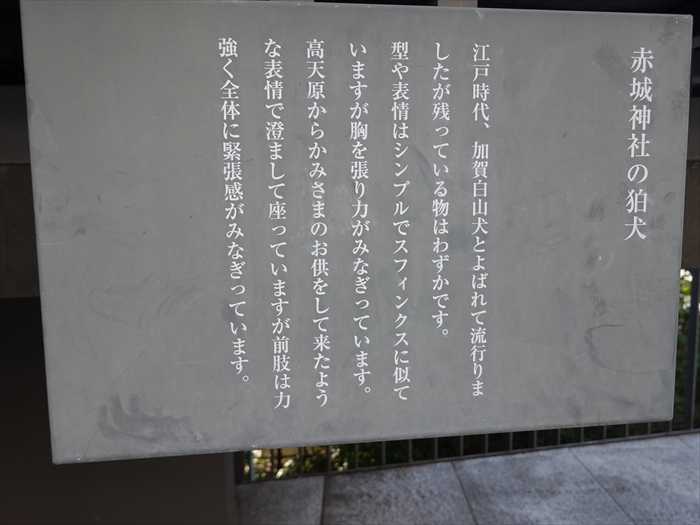

「 赤城神社の狛犬

江戸時代、加賀白山犬とよばれて流行りましたが残っている物はわずかです。

型や表情はシンプルでスフィンクスに似ていますが胸を張り力がみなぎっています。

高天原からかみさまのお供をして来たような表情で澄まして座っていますが前肢は力強く全体に

緊張感がみなぎっています。」

赤城神社のガラス張りの「拝殿」に近づいて。

御祭神

「磐筒雄命」 ( いわつつおのみこと )

「磐筒雄命」は伊邪那岐命が火の神、迦具土神を御刀で倒されたときにお生まれになった

神様で、智、仁、勇のすぐれたお力をお持ちになり、殖産興業、厄難消除、学問芸術の神又

特に火防の神として高い御神徳を発揚せられます。 「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)

一説に「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)は大胡氏の息女ともいわれていて、旧別当は

天台宗東叡山寛永寺末、赤輝山円明院当覚寺(江戸名所図会には東覚寺と記載)で同寺の

本地仏は乗馬姿の地蔵尊でありました。

かつての神仏混淆の頃、赤城大明神の御神影であると称して当覚寺から氏子中へ頒布した

ことがあるので、今なお折々氏子中の旧家に散見されるため、

当社の祭神である「磐筒雄命」(いわつつおのみこと)とはかかわりはないが、合殿と

されています。

「赤城神社」。

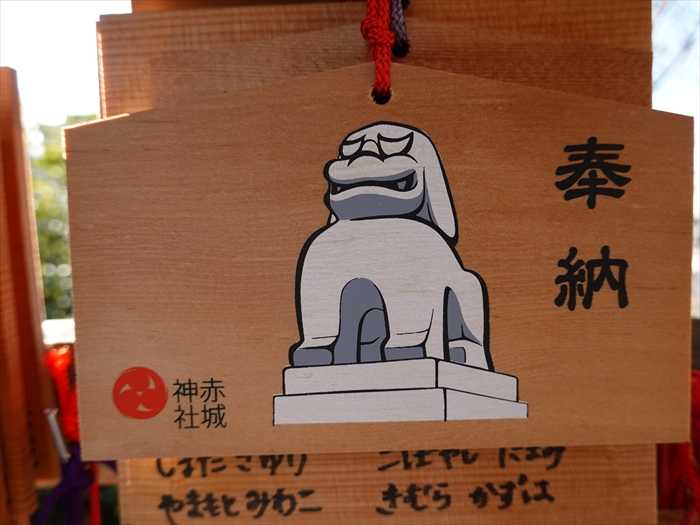

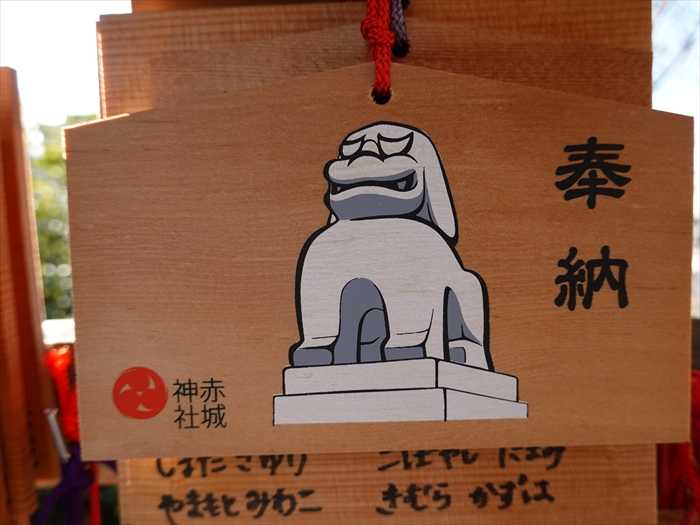

「赤城神社」の様々な種類の 絵馬 が。

「赤城神社」 の 御神紋 「左三つ巴 」 。

こちらは「 狛犬 」。

こちらも。

「螢雪天神」の絵馬。

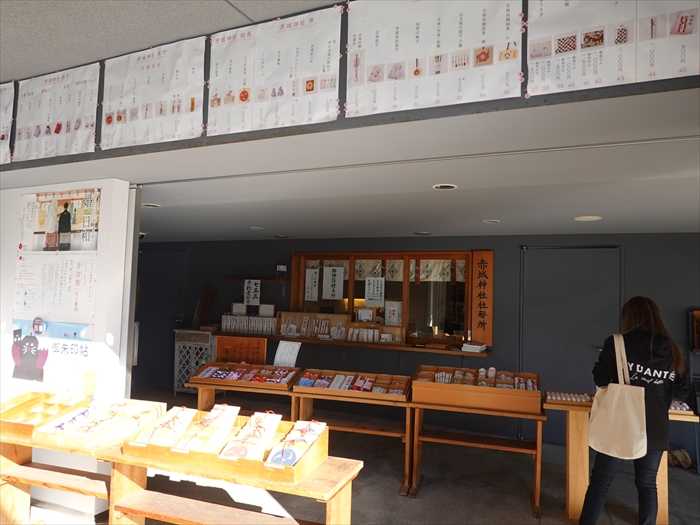

「 社務所 」。

様々な御札、御守りが。

近づいて。

境内を引き返して、「拝殿」左の奥にあった境内社への参道を進む。

前方、上に見えたのがさきほど訪ねた境内社「 蛍雪天神 」の横からの姿。

よって「 蛍雪天神 」の下も参道になっていたのであった。

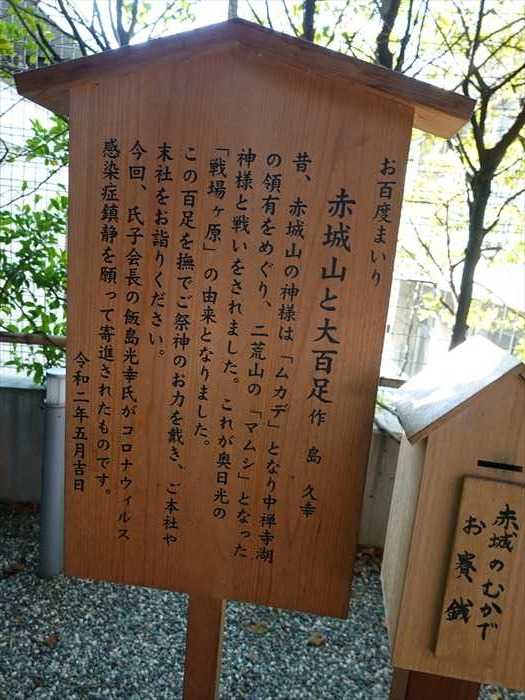

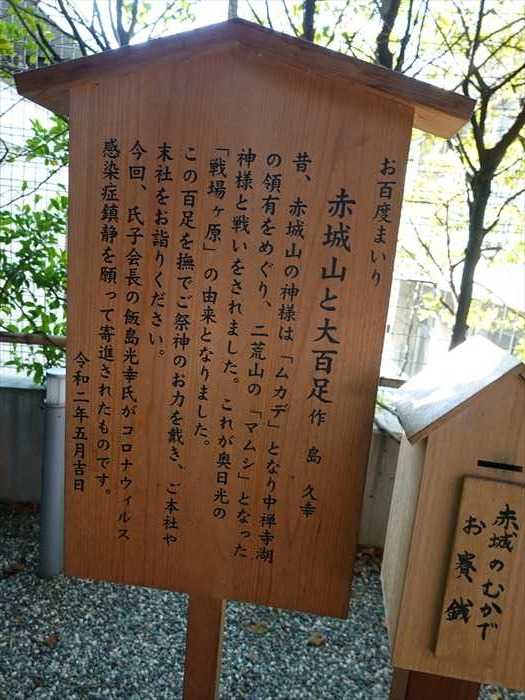

「 赤城山と大百足 」。

「赤城山」に巻きつくが如くに。

手前に「赤城山」その奥に「大百足」。

「 お百度まいり

赤城山と大百足 作 島 久幸

「 大百足 」をズームして。

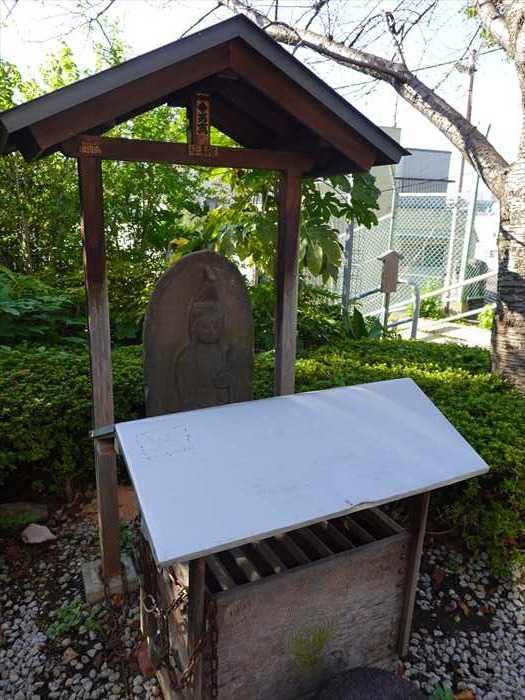

左手には石仏・石碑が。

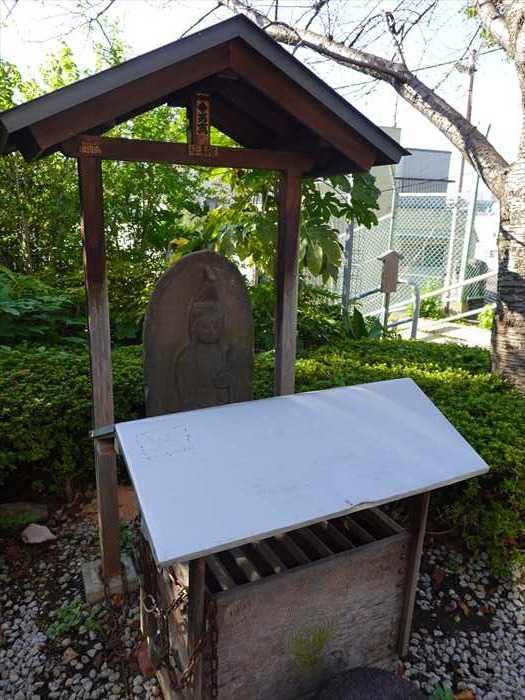

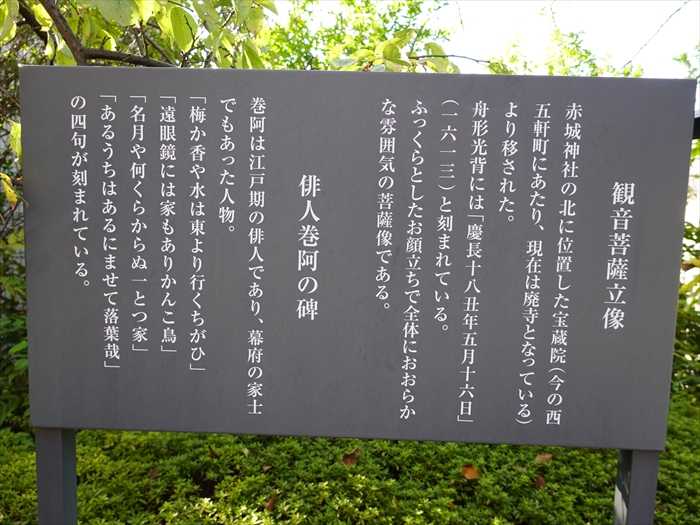

「 観音菩薩立像 」。

病気平癒、厄除け、開運などのご利益があると。

ふっくらしたやわらかい雰囲気の観音様。やさしいお顔に癒されたのであった。

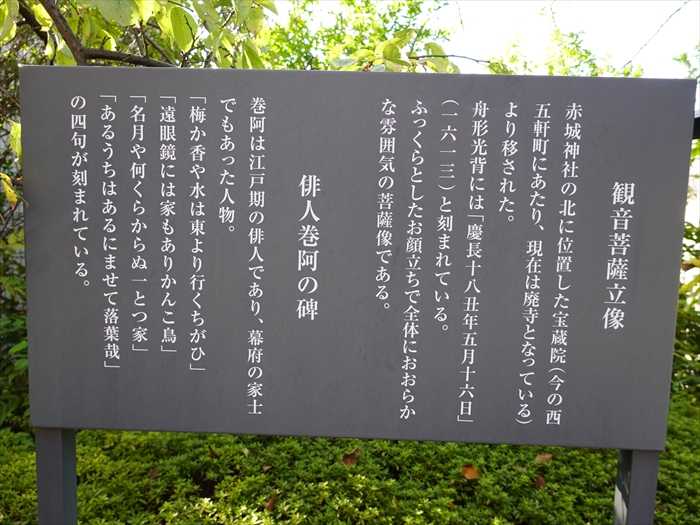

「 観音菩薩立像

赤城神社の北に位置した宝蔵院 (今の西五軒町にあたり、現在は 廃寺となっている)より

移された。 舟形光背には「慶長18年丑年5月16日(1613年)」と刻まれています。

ふっくらとした顔立ちで全体におおらかな雰囲気のある菩薩像である。

俳人巻阿の碑

巻阿は江戸期の俳人であり、幕府の家士でもあった人物。

江戸時代中期の俳人加藤巻阿の句碑 であり、4句が刻まれているのだと。

「 神楽の白梅 」。

「 神楽の白梅 」碑。

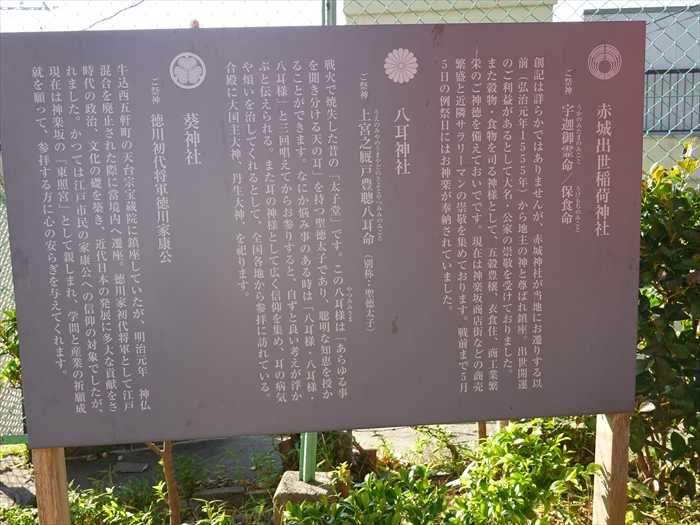

そしてその先にあった「 赤城出世稲荷神社・八耳神社・葵神社 」

鳥居に近づいて。

手前にあったのが「 手洗石 」。

「昭和五十年四月神楽坂商栄会通り歩道拡幅工事完成を記念し、合わせて赤城神社の隆盛と商栄会

通りが門前町として、より発展する事を祈念して鉄製朱塗り灯篭六十基を、当社境内より参道を

経て商栄会通り迄建立されました。幸に地元諸氏の熱意により、予定の奉納金額も集り更に

橘田篤氏の奔走に依り、ここに記念水盤を奉納し、協賛者全員の芳名を不朽に記します。

昭和五十六年九月吉日。 神楽坂商栄会

灯篭及手洗石建立発起人

篠原文吉 橋爪省三 橘田篤

小松咲夫 橘雅茂 山本善夫」

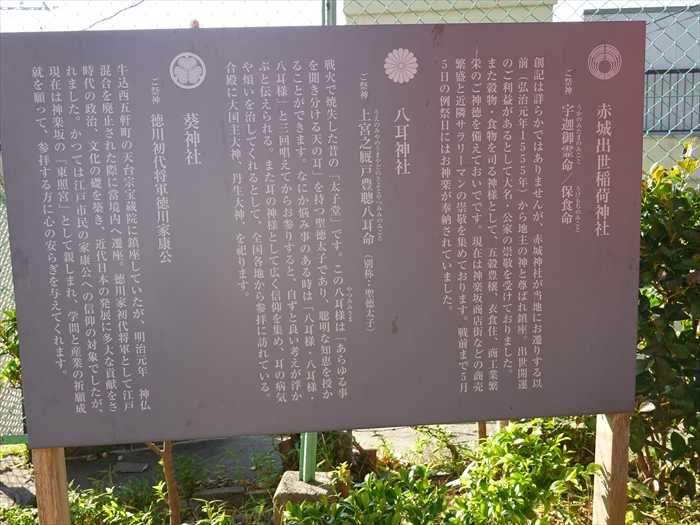

「 赤城出世稲荷神社

ご祭神 宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)/保食命(うけもちのみこと)

創記は詳らかではありませんが、赤城神社が当地にお遷るする以前(弘治元年1555年)から

地主の神と尊ばれ鎮座。出世開運のご利益があるとして大名・公家の崇敬を受けておりました。

また穀物・食物を司る神様として、五穀豊穣、衣食住、商工業繁栄のご神徳を備えておいでです。

現在は神楽坂商店街などの商売繁盛と近隣サラリーマンの崇敬を集めております。

戦前まで5月5日の例祭日にはお神楽が奉納されていました 。

八耳神社

狛狐(右)。

狛狐(左)。

3社の拝殿。

中央に「 赤城出世稲荷神社 」、右に「 八耳神社 」、左に「 葵神社 」。

それぞれ 3社の扁額 。

左の「 葵神社 」の扁額は「 東照宮 」と。

中央に「 赤城出世稲荷神社 」の賽銭箱。

右に「 八耳神社 」の賽銭箱。

左に「 葵神社 ・ 東照宮 」の賽銭箱。

「賽銭箱」は各社個別に!!。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

正面に「赤城神社」の「 一の鳥居 」が見えた。

朱の鳥居。

朱の「一の鳥居」を潜る。

扁額「 赤城神社 」。

「 赤城大明神

「 赤城神社 お祀りしている神様

「 磐筒雄命(いわつつおのみこと) 」合殿「 赤城姫命(あかぎひめのみこと 」.

後伏見帝の正安二年九月、上野国赤城山なる赤城神社の分霊を今の早稲田鶴巻町の森中に小祠を

勧請。其後百六十余年を経て寛正元年大田道灌持資が牛込毫へ遷座。其後大胡宮内小輔重行が

神威を尊び今の地に、始めて「赤城大明神」と称えるようになった。かくて天和三年幕府は命じて

江戸大社の列に加え、牛込の総鎮守となる。」

「 螢雪天神 本宮

ご祭神 菅原道真公

かって横寺町に鎖座し朝日天満宮と称され、江戸二十五社の一つに列しておりました。

その後信徒なき為、明治九年三月當境内にご遷座。先の戦災により焼失したものを、平成十七年

十月現在横寺町にある旺文社の御寄進により「螢雪天神」として復興した。「螢雪」とは

中国の故事で、苦労して勉学に励む事を意味します。「学問の神様」として全国の受験生の皆さん

かって横寺町に鎖座し朝日天満宮と称され、江戸二十五社の一つに列しておりました。

その後信徒なき為、明治九年三月當境内にご遷座。先の戦災により焼失したものを、平成十七年

十月現在横寺町にある旺文社の御寄進により「螢雪天神」として復興した。「螢雪」とは

中国の故事で、苦労して勉学に励む事を意味します。「学問の神様」として全国の受験生の皆さん

を応援しています。」

「 赤城出世稲荷神社

「 赤城出世稲荷神社

ご祭神 宇迦御霊命(うかのみたまのみこと)/保食命(うけもちのみこと)

赤城神社が当地にお遷りする以前(弘治元年1555年)から牛込の鎖守とされ、奉祀してきた

産土神です。出世開運、五穀豊穣、商工業繁栄のご神徳があり、サラーマンの出世祈願、神楽坂

商店街の商売繁盛で人気があります。」

「 八耳神社

産土神です。出世開運、五穀豊穣、商工業繁栄のご神徳があり、サラーマンの出世祈願、神楽坂

商店街の商売繁盛で人気があります。」

「 八耳神社

ご祭神 上宮之厩戸豊聰八耳命(別称・・聖徳太子)

一般に八耳大神として親しまれている。聡明な知恵を授かるご利益があり、なにか悩み事がある

時は「八耳様・八耳様・八耳様」と三回唱えてからお参りすると、自ずと良い考えが浮かぶと

伝えられる。また耳の神様として広く信仰を集め、耳の病気や煩いを治してくれるとして、全国

各地から参拝に訪れている。」

時は「八耳様・八耳様・八耳様」と三回唱えてからお参りすると、自ずと良い考えが浮かぶと

伝えられる。また耳の神様として広く信仰を集め、耳の病気や煩いを治してくれるとして、全国

各地から参拝に訪れている。」

「 葵神社

ご祭神 徳川初代将軍徳川家康公

牛込西五軒町の天台宗宝蔵院に鎖座していましたが、明治元年神仏混合を廃止された際に常境内へ

遷座。かっての祠は明治十八年に御造営したが戦火にて焼失。平成二十二年秋に再建された。」

遷座。かっての祠は明治十八年に御造営したが戦火にて焼失。平成二十二年秋に再建された。」

「 手水舎 」はシンプル。

更に表参道を進むと、道が二手に分かれます。まずは真っ直ぐ進んで本殿・拝殿方面へ。。

背の高い石燈籠(左)。

「 御神木 」は 楠 であっただろうか。

モグラのマスコット「 モグハル

神楽坂にオフィスを構えるクリエーティブ会社「モルスハルス」(新宿区神楽坂6)が制作した

モグラのマスコット「モグハル」くん。

「モルスハルス」の小原州開(くにはる)社長は「モグラは土に生息していることから、

その土地に根付く縁の下の力持ちという意味を持たせた。土地にしっかりと根付き続けてほしいと

いう願いに加え、由緒ある赤城神社で祈とうしてもらうことで、招き猫やだるまのように、この

かいわいの商売繁盛の象徴となってほしい。新型コロナウイルスの影響で経済が不安定な今だから

こそ、モグハルを通して神楽坂を応援したい。取材先の企業や店に温かく迎えていただき、少し

でも明るくなってくれれば」と期待を込める とネットから。

本殿・拝殿の手前左には境内社「 蛍雪天神 」。

扁額「 螢雪天神 」。

「 螢雪天神 本宮

繰り返しになるが、

ご祭神 菅原道真公

古来より天神様として広く民衆に崇め奉られております。

ご祭神は『学問の神様』菅原道真公を祀ります。この神社はかつて横寺町に鎮座し朝日天満宮と

称されておりました。江戸二十五社の一つに列しておりましたが、その後信徒なき為、明治9年

(1876)3月當境内にご遷座。

その後、戦災により焼失したものを、平成17年(2005)10月現在横寺町にある旺文社の御寄進に

より『螢雪天神』として復興しました。

社名額には社長赤尾文夫奉納の銘がある。『螢雪』とは中国の故事で、苦労して勉学に励む事を

意味します。全国の受験生の皆さん、螢雪天神はそんな皆さんを応援しています。」

赤城神社の「 拝殿 」。

国立競技場の設計を手掛けた 隈研吾氏が監修 したおしゃれな拝殿・本堂等。

伝承によれば、正安2年(1300年)、後伏見天皇の御代に、群馬県赤城山麓の大胡の豪族であった

大胡彦太郎重治が牛込に移住した時、本国の鎮守であった赤城神社の御分霊をお祀りしたのが

始まりと伝えられています。

その後、牛込早稲田の田島村(今の早稲田鶴巻町 元赤城神社の所在地)に鎮座していたお社を

寛正元年(1460年)に太田道潅が神威を尊んで、牛込台(今の牛込見付附近)に遷し、

さらに弘治元年(1555年)に、大胡宮内少輔(牛込氏)が現在の場所に遷したといわれています。

この牛込氏は、大胡氏の後裔にあたります。

天和3年(1683年)、徳川幕府は江戸大社の列に加え牛込の総鎮守と崇め、「日枝神社」「神田明神」

と共に、「江戸の三社」と称されました。

この三社による祭礼の際における山車、練物等は江戸城の竹橋から内堀に入り

半蔵門に出ることを許されていました。

その後、明治6年に郷社に列することになります。

しかし、街の発展に伴い電柱や電燈などの障害物ができたので、盛観を極めた山車行列は

明治32年の大祭が最後となりました とネットから。

赤城神社の 狛犬(右) 。

狛犬(左) 。

まるでスフィンクスを思わせる狛犬。

「 赤城神社の狛犬

江戸時代、加賀白山犬とよばれて流行りましたが残っている物はわずかです。

型や表情はシンプルでスフィンクスに似ていますが胸を張り力がみなぎっています。

高天原からかみさまのお供をして来たような表情で澄まして座っていますが前肢は力強く全体に

緊張感がみなぎっています。」

赤城神社のガラス張りの「拝殿」に近づいて。

御祭神

「磐筒雄命」 ( いわつつおのみこと )

「磐筒雄命」は伊邪那岐命が火の神、迦具土神を御刀で倒されたときにお生まれになった

神様で、智、仁、勇のすぐれたお力をお持ちになり、殖産興業、厄難消除、学問芸術の神又

特に火防の神として高い御神徳を発揚せられます。 「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)

一説に「赤城姫命」(あかぎひめのみこと)は大胡氏の息女ともいわれていて、旧別当は

天台宗東叡山寛永寺末、赤輝山円明院当覚寺(江戸名所図会には東覚寺と記載)で同寺の

本地仏は乗馬姿の地蔵尊でありました。

かつての神仏混淆の頃、赤城大明神の御神影であると称して当覚寺から氏子中へ頒布した

ことがあるので、今なお折々氏子中の旧家に散見されるため、

当社の祭神である「磐筒雄命」(いわつつおのみこと)とはかかわりはないが、合殿と

されています。

「赤城神社」。

「赤城神社」の様々な種類の 絵馬 が。

「赤城神社」 の 御神紋 「左三つ巴 」 。

こちらは「 狛犬 」。

こちらも。

「螢雪天神」の絵馬。

「 社務所 」。

様々な御札、御守りが。

近づいて。

境内を引き返して、「拝殿」左の奥にあった境内社への参道を進む。

前方、上に見えたのがさきほど訪ねた境内社「 蛍雪天神 」の横からの姿。

よって「 蛍雪天神 」の下も参道になっていたのであった。

「 赤城山と大百足 」。

「赤城山」に巻きつくが如くに。

手前に「赤城山」その奥に「大百足」。

「 お百度まいり

赤城山と大百足 作 島 久幸

この百足を撫でご祭神のお力を頂き、ご本社や末社をお詣りください

今回、氏子会長の飯島光幸氏がコロナウィルス感染症鎮静を願って寄進されたものです。

令和ニ年五月吉日」

「 大百足 」をズームして。

左手には石仏・石碑が。

「 観音菩薩立像 」。

病気平癒、厄除け、開運などのご利益があると。

ふっくらしたやわらかい雰囲気の観音様。やさしいお顔に癒されたのであった。

「 観音菩薩立像

赤城神社の北に位置した宝蔵院 (今の西五軒町にあたり、現在は 廃寺となっている)より

移された。 舟形光背には「慶長18年丑年5月16日(1613年)」と刻まれています。

ふっくらとした顔立ちで全体におおらかな雰囲気のある菩薩像である。

俳人巻阿の碑

巻阿は江戸期の俳人であり、幕府の家士でもあった人物。

「梅か香や水は東より行くちがひ」

「遠眼鏡には家もありかんこ鳥」

「名月や何くらからぬ一とつ家」

「あるうちはあるにませて落葉哉」

の四句が刻まれている。」

江戸時代中期の俳人加藤巻阿の句碑 であり、4句が刻まれているのだと。

「 神楽の白梅 」。

「 神楽の白梅 」碑。

そしてその先にあった「 赤城出世稲荷神社・八耳神社・葵神社 」

鳥居に近づいて。

手前にあったのが「 手洗石 」。

「昭和五十年四月神楽坂商栄会通り歩道拡幅工事完成を記念し、合わせて赤城神社の隆盛と商栄会

通りが門前町として、より発展する事を祈念して鉄製朱塗り灯篭六十基を、当社境内より参道を

経て商栄会通り迄建立されました。幸に地元諸氏の熱意により、予定の奉納金額も集り更に

橘田篤氏の奔走に依り、ここに記念水盤を奉納し、協賛者全員の芳名を不朽に記します。

昭和五十六年九月吉日。 神楽坂商栄会

灯篭及手洗石建立発起人

篠原文吉 橋爪省三 橘田篤

小松咲夫 橘雅茂 山本善夫」

「 赤城出世稲荷神社

ご祭神 宇迦之御魂命(うかのみたまのみこと)/保食命(うけもちのみこと)

創記は詳らかではありませんが、赤城神社が当地にお遷るする以前(弘治元年1555年)から

地主の神と尊ばれ鎮座。出世開運のご利益があるとして大名・公家の崇敬を受けておりました。

また穀物・食物を司る神様として、五穀豊穣、衣食住、商工業繁栄のご神徳を備えておいでです。

現在は神楽坂商店街などの商売繁盛と近隣サラリーマンの崇敬を集めております。

戦前まで5月5日の例祭日にはお神楽が奉納されていました 。

八耳神社

(別称・・聖徳太子)

戦火で焼失した昔の「太子堂」です。この八耳様(やつみみさま)は「あらゆる事を聞き分ける

天の耳」を持つ聖徳太子であり、聡明な知恵を授かることができます。なにか悩み事のある時は

「八耳様・八耳様・八耳様」と三回唱えてからお参りすると、自ずと良い考えが浮かぶと

伝えられる。また耳の神様として広く信仰を集め、耳の病気や煩いを治してくれるとして、

全国各地から参拝に訪れている。合殿に大国主大神、丹生大神、を祀ります。

葵神社

ご祭神 徳川初代将軍徳川家康公

牛込西五軒町の天台宗宝蔵院に鎮座していたが、明治元年、神仏混合を廃止された際に當境内へ

遷座。徳川家初代将軍として江戸時代の政治、文化の礎を築き、近代日本の発展に多大な貢献を

されました。かつては江戸市民の家康公への振興の対象でしたが、現在は神楽坂の「東照宮」と

して親しまれ、学問と産業の祈願成就を願って、参拝する方に心の安らぎを与えてくれます。」

狛狐(右)。

狛狐(左)。

3社の拝殿。

中央に「 赤城出世稲荷神社 」、右に「 八耳神社 」、左に「 葵神社 」。

それぞれ 3社の扁額 。

左の「 葵神社 」の扁額は「 東照宮 」と。

中央に「 赤城出世稲荷神社 」の賽銭箱。

右に「 八耳神社 」の賽銭箱。

左に「 葵神社 ・ 東照宮 」の賽銭箱。

「賽銭箱」は各社個別に!!。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.