PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして「 住吉小橋

」の左手にあったのが「 住吉水門

」。

「住吉水門」は佃煮発祥の地として知られる中央区佃にある佃川支川と隅田川の接続部に

昭和40(1965)年に設置された幅員4メートルのこじんまりとしたローラーゲート式水門。

そもそも佃は徳川家康が江戸入府の際に漁業の先進地だった摂津(いまの大阪)の佃村の漁民を

引き連れ、隅田川河口の干潟を与えて埋め立てさせ、居住地としたのが始まりで、これが佃島の

地名の由来となっている。この時、漁民たちが故郷の神々の分霊を祀った住吉神社(その後、

徳川家康の神霊も祀る)が川べりに鎮座し、水門の名前にもなっているのだ。

「住吉水門」。

その先にあったのが「 石川島灯台 」。

東京都中央区佃1丁目、 中央区立佃公園 のっ南側の一角に建つのが、「石川島灯台」。

隅田川河口、品川沖を航行する船の安全ための常夜灯として築かれた石川島灯台を復元した

モニュメントで、佃川支川が隅田川に合流する住吉水門近くに建ち、石川島の歴史を今に

伝えるシンボル的な存在になっている。

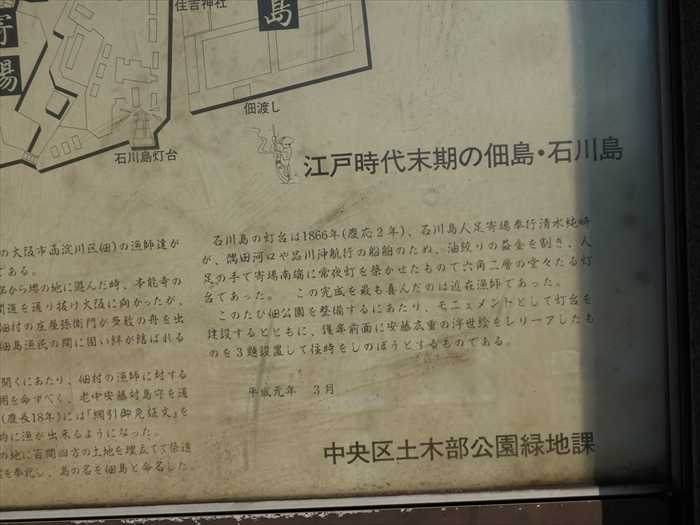

「石川島人足寄場」案内板 。

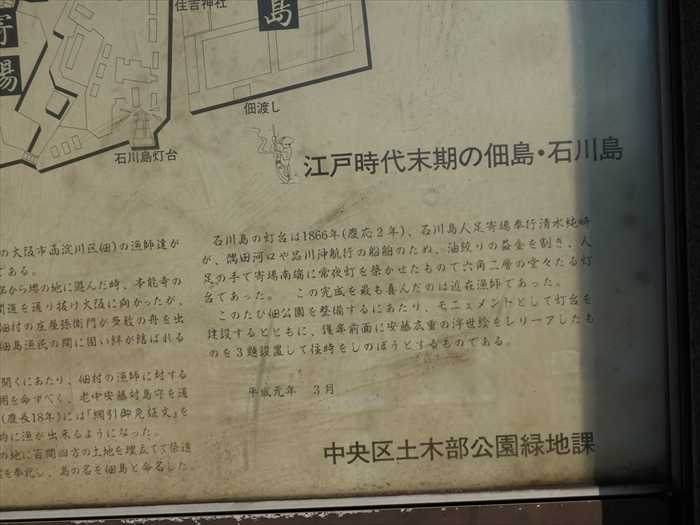

「 江戸時代末期の佃島・石川島 」。

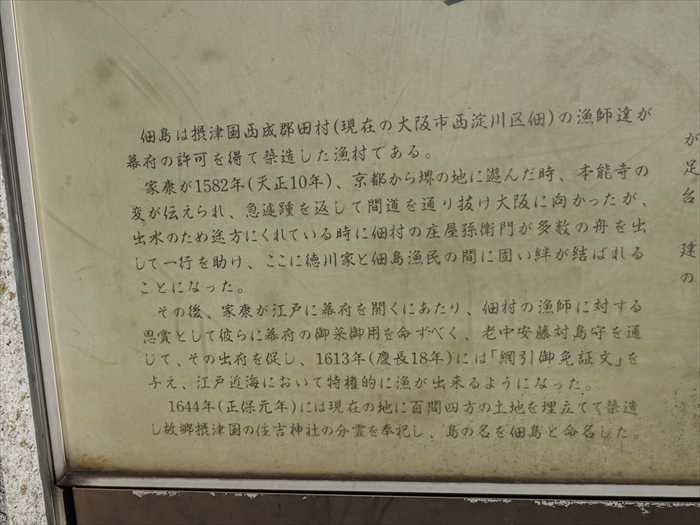

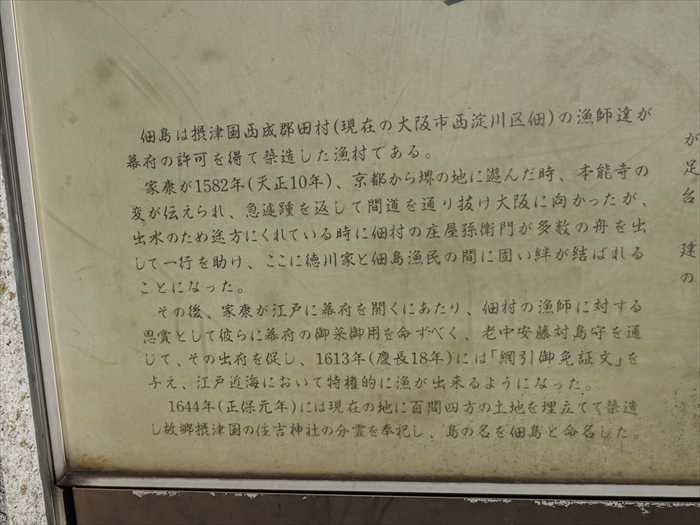

漁村である。

家康が1582年(天正10年)、京都から堺の地に遊んだ時、本能寺の変が伝えられ、急遽踵を返して

間道を通り抜け大阪に向かったが、出水のため途方にくれている時に佃村の庄屋孫衛門が多数の

舟を出して一行を助け、ここに徳川家と佃漁民の間に固い絆が結ばれることになった。

その後、家康が江戸に幕府を開くにあたり、佃村の漁師に対する恩賞として彼らに幕府の御菜御用

「網引御免証文」を与え、江戸近海において特権的に漁が出来るようになった。

1644年(正保元年)には現在の地に百間四方の土地を埋め立てて築造し故郷攝津国の住吉神社の

分霊を奉祝し、島の名を佃島と命名した。

石川島の灯台は1866年(慶応2年)、石川島人足寄場奉行清水純崎が隅田河口や品川沖航行の船舶の

ため、油絞りの益金を割き、人足の手で寄場南端に常夜灯を築かせたもので六角二層の堂々たる

灯台であった。

このたび佃公園を整備するにあたり、モニュメントとして灯台を建設するとともに、護岸前面に

安藤広重の浮世絵をレリーフしたものを3題設置して往時をしのぼうとするものである。

「石川島灯台」前から「隅田川」そして「 パークシティ中央湊ザ・タワー 」を見る。

「隅田川」の岸にあった少女像。

「 みどりの風 」、作者は・・・。

左手前方・ 隅田川、佃大橋 越しに「 聖路加タワー 」を見る。

隅田川の下流方向。

左手奥に「 亀島川水門 」、右手に「 霊岸島水位観測所 」が見えた。

「 みどりの風 」と「 石川島灯台 」を振り返る。

「 みどりの風 」と「 石川島灯台 」のコラボをズームして。

「住吉水門」を振り返る。

海鼠壁の「石川島灯台」 。

「 住吉小橋(すみよしこばし) 」越しに「住吉水門」。

住吉小橋は、 佃川支川に架かる橋 である。橋の両岸とも東京都中央区佃1丁目である。

「 住吉小橋 」越しに「 石川島灯台 」を振り返る。

「住吉小橋」の中央付近に石川島灯台と潮干狩り風景を描いたタイルが嵌め込まれていた。

そして鳥居越しに 住吉神社の参道 を見る。

住吉神社朱の一の鳥居 を振り返って。

2016年(平成28年)2月、佃住吉神社の総代会が一の鳥居を建立 した と。

そして 「住吉神社」の入口 に到着。

1646年8月10日(正保3年6月29日)佃住吉神社が創建された。

祭神は大坂の田蓑神社の分霊・住吉四神 と、 東照御親命(あずまてるみおやのみこと・徳川家康 )

の合わせて五柱 で、海運業や問屋組合を始めとする多くの町人から海上安全・渡航安全の守護神

として崇敬を集めました。当初は旧暦6月29日を例大祭の祭日とし、現在は8月6日を例大祭の祭日

とします。

摂津田蓑神社の宮司が19代にあたり、ここ江戸佃住吉神社の宮司が13代にあたるとのこと。

田蓑神社の社家が本家にあたり、ここ佃住吉神社の社家が分家にあたり、両家共に現在も同じ姓を

名乗っていると。

中央区佃1丁目1−14。

社号標石「住吉神社」 。

左手に「 住吉神社社務所 」。

右手に「 水盤舎 」。

「 奉獻 」と刻まれた天保12年(1841)造立「手水鉢」(区民族文化財)は、海上安全を祈願

して木綿問屋組合・白子組が奉納したもの と。

住吉神社の水盤舎は、明治2年(1869)に再建した現在の社殿と同時期に建てられ、その後、

明治44年(1911)に改築されている。構造は、棟を境にして本を開いて伏せたような形式の

切妻造で、中心には四方転びの柱に囲まれるように石造の水盤が置かれていた。

水盤舎の細部に目を凝らすと、欅材を用いた欄間や木鼻に見事な浮き彫り彫刻が施されていること

に気付きく。四方に見られる欄間彫刻の表面には、石川島の灯台を背景にした佃の渡し風景・帆を

はった二艘の廻船・網を打つ小舟・磯辺の風景を題材とした彫刻、内側にも、潮干狩りの風景

などの彫刻が施されています。さらに、木鼻には躍動感のある唐獅子の彫刻が見られるなど、

風情と風格を備えた水盤舎といえるであった。

また、参拝者が利用する石造の水盤は、天保12(1841)に江戸の木綿問屋仲間の白子組

(越後屋・白木屋・大丸などが所属)が奉納したもので、背面に「天保12年 丑正月 白子組」

の刻銘が見られる。

住吉神社境内の水盤舎と水盤は、区内の歴史や文化と関わりの深い文化財であるのだと。

切妻造りの手水舎の欄間には、佃島の時代背景が分かる彫刻が施されていた。

正面「石川島灯台と佃の渡し」。

左側面 「網をうつ2艘の小舟」と蟇股 。

懸魚「雲間を飛ぶ3匹の鳥」。

背面だけは両面彫刻で外側「 波間で網をかける人など、磯の景色 」、内側「 潮干狩り風景 」。

木鼻「 獅子 」、 持ち送り「波と亀」 の彫刻。

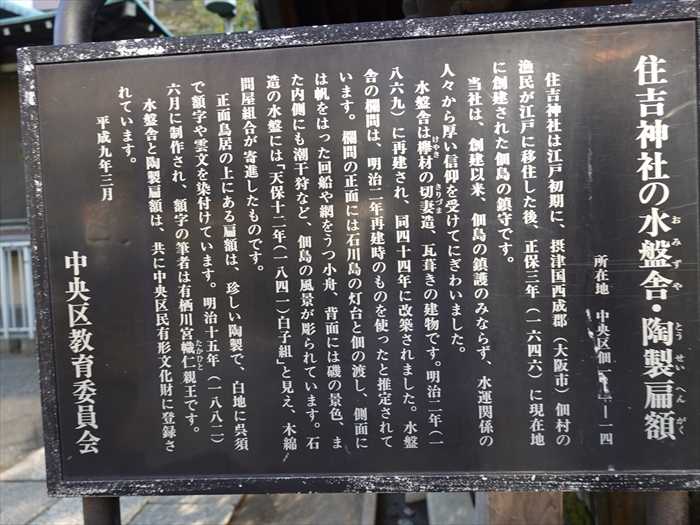

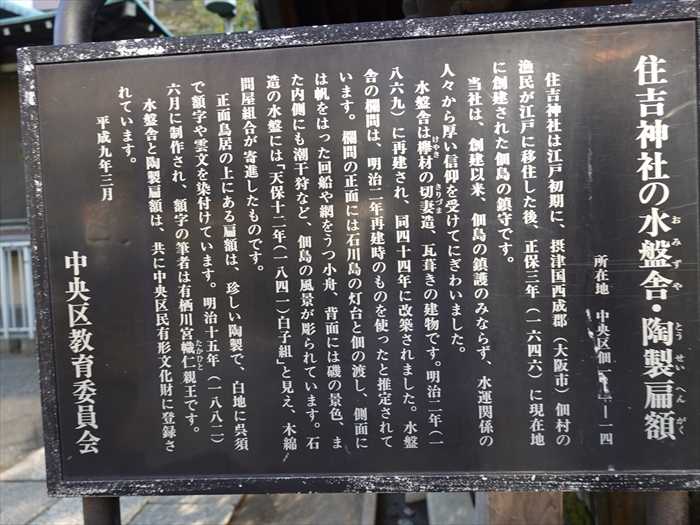

「 住吉神社の水盤舎・陶製扁額

所在地 中央区佃1-1-14

住吉神社は江戸初期に、摂津国西成郡(大阪市)佃村の漁民が江戸に移住した後、正保三年

(一六四六)に現在地に創建された佃島の鎮守です。

正面鳥居の上にある篇額は、珍しい陶製で、白地に呉須で額字や雲文を染付けています。

中央区教育委員会」

正面「 ニの鳥居 」の上にある篇額は、 珍しい陶製 。

白地に呉須(ごす) で額字や雲文を染付けている。

呉須とは、古くから染付などの磁器に使われている 青色の顔料 のこと。

江戸時代初期に中国より有田にもたされたと考えられており、今日では、特定の産地に

とどまらず広く陶磁器に使われている。 他の絵の具と違い、呉須は素焼きの状態で

着色するため、その青が色あせることはないとのこと。

狛狗(右・阿形)。

狛狗(右・吽形)。

右に「 神楽殿 」。

藤棚 の手前にあった 巨大な青銅製灯籠 。

1925年(大正14年)10月頃、佃島の住民が佃住吉神社の境内に金子政吉(かのこまさきち)を

讃える唐金(からかね・銅や錫などの合金・青銅)の灯籠を建てた と。

金子政吉(1857年・安政4年-1934年・昭和9年3月8日)は佃島の親分で、二つ名に

「魚河岸の政」がある。

製作者は岡崎雪聲という人物。彼は日本橋の麒麟像も手掛けたとのこと。

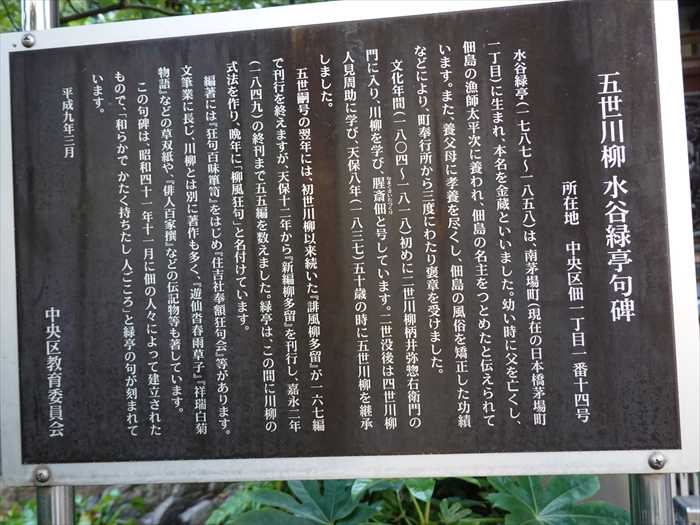

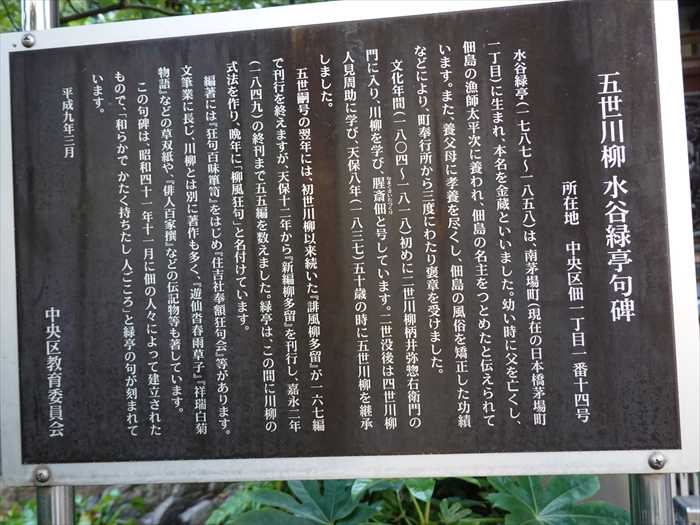

五世川柳 水谷緑亭句碑 。

。

「水谷緑亭(1787~1858)は、南茅場町(現在の日本橋茅場町1丁目)に生まれ、本名を金蔵と

いいました。幼い時に父を亡くし、佃島の漁師太平次に養われ、佃島の名手をつとめたと伝え

られています。また、養父母に孝養を尽くし、佃島の風俗を矯正した功績などにより、町奉行所

から三度にわたり褒章を受けました。

境内から「 ニの鳥居 」を振り返る。

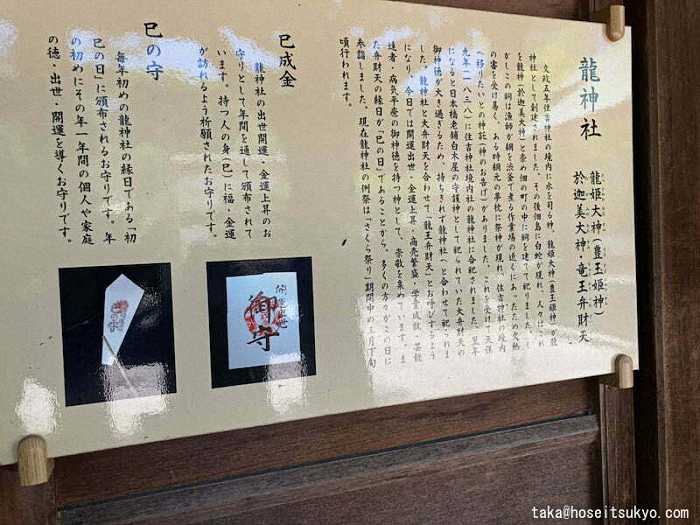

社殿に向かって左側にあった末社の「 龍神社 」。

扁額「 龍神社 」。

「 内陣 」。

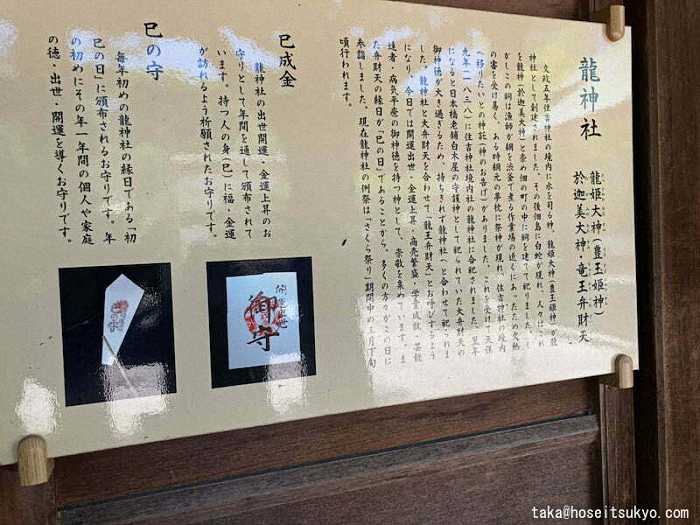

「 龍神社

龍姫大神(たつひめのおおかみ)

(豊玉姫神)

於迦美大神(おがみのおおかみ)・竜王弁財天

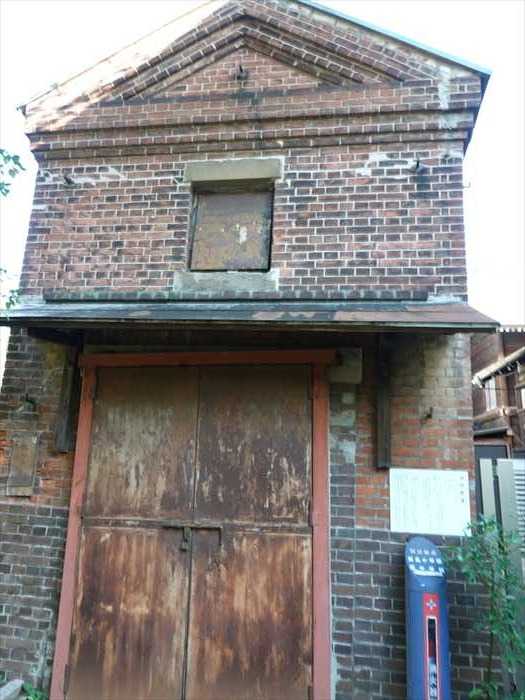

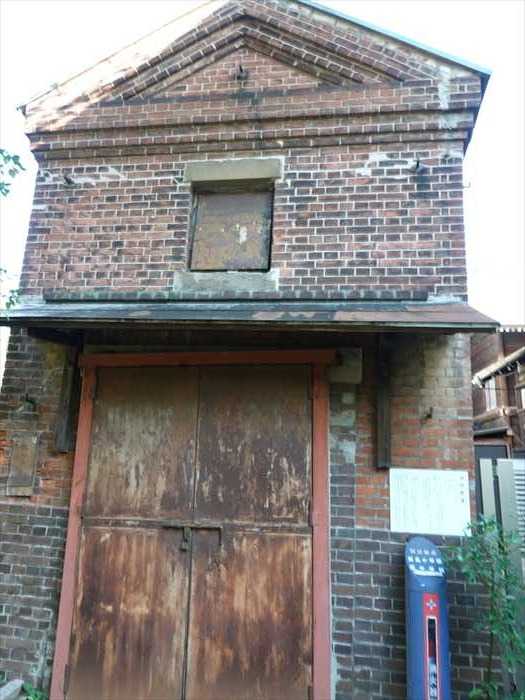

拝殿の左・佃川支川側 にあったのが「 旧神輿庫 」。

煉瓦ニ階建(イギリス積み) の「 神輿庫 」。

1910年(明治43年)12月に860円を投じて神輿蔵を建てたのだと。

イギリス積み は、 レンガの長手(長い面)だけの段、小口(短い面)だけの段を交互に

積み上げる方式 。

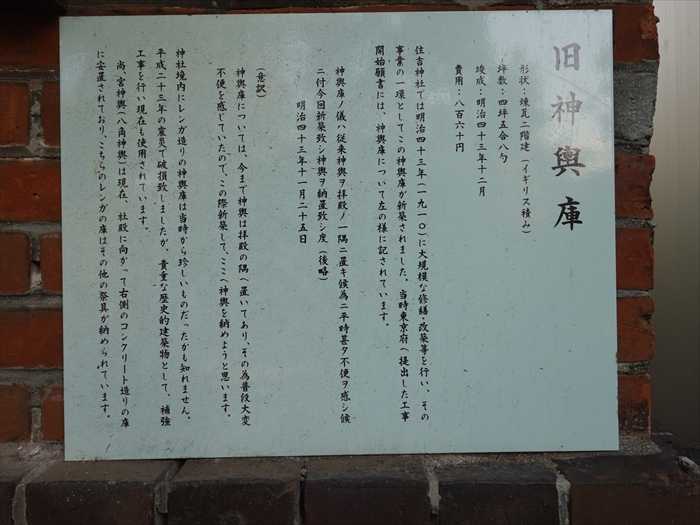

「 旧神輿庫

形状:煉瓦ニ階建(イギリス積み)

坪数:四坪五合八勺

竣成:明治四十三年十ニ月

神輿庫ノ儀ハ従来神輿ヲ拝殿ノー隅ニ置キ候為ニ平時甚タ不便ヲ感シ候ニ付今回新築致シ神輿ヲ

納置シ度(後略)

(意訳)

神神輿については、今まで神輿は拝殿の隅へ置いてあり、その為普段大変不便を感じていたので、

この際新築して、ここへ神輿を納めようと思います。

神社境内にレンガ造りの神輿庫は同時から珍しいものだったかもしれません。平成ニ十三年の

震災で破損致しましたが、貴重な歴史的建築物として、補強工事を行い現在も使用されています。

「 古河神社(ふるかわじんじゃ) 」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「住吉水門」は佃煮発祥の地として知られる中央区佃にある佃川支川と隅田川の接続部に

昭和40(1965)年に設置された幅員4メートルのこじんまりとしたローラーゲート式水門。

そもそも佃は徳川家康が江戸入府の際に漁業の先進地だった摂津(いまの大阪)の佃村の漁民を

引き連れ、隅田川河口の干潟を与えて埋め立てさせ、居住地としたのが始まりで、これが佃島の

地名の由来となっている。この時、漁民たちが故郷の神々の分霊を祀った住吉神社(その後、

徳川家康の神霊も祀る)が川べりに鎮座し、水門の名前にもなっているのだ。

「住吉水門」。

形式:鋼製単葉ローラーゲート

径間:4m×1連

門扉高さ:5.75m

竣工:昭和40年度

平成28年度に耐震化工事が完了し門扉等が新しくなった。

その先にあったのが「 石川島灯台 」。

東京都中央区佃1丁目、 中央区立佃公園 のっ南側の一角に建つのが、「石川島灯台」。

隅田川河口、品川沖を航行する船の安全ための常夜灯として築かれた石川島灯台を復元した

モニュメントで、佃川支川が隅田川に合流する住吉水門近くに建ち、石川島の歴史を今に

伝えるシンボル的な存在になっている。

ここ、現在の中央区佃1丁目〜佃2丁目は、かつての石川島。

寛永3年(1626年)、船手頭の石川家4代・石川八左衛門正次が幕府から1万7000坪の土地を

拝領して石川島、八左衛門島と呼ばれるようになったのだ。

拝領して石川島、八左衛門島と呼ばれるようになったのだ。

石川家は寛政4年(1792年)、11代・石川正勲の時代に島を去るまで、石川島に屋敷を構えて

いた。

いた。

寛政2年(1790年)には池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』でお馴染みの火付盗賊改・長谷川平蔵の

提案で、老中・松平定信は石川島に人足寄場を設置し、石川家が去った後に石川島全体が人足

寄場となっていた。

提案で、老中・松平定信は石川島に人足寄場を設置し、石川家が去った後に石川島全体が人足

寄場となっていた。

設置の背景には、天明2年(1782年)〜天明7年(1787年)の天明の大飢饉による政情不安、

犯罪の増加があった。

犯罪の増加があった。

人足寄場(にんそくよせば)とは、戸籍から外された無宿人、軽罪人らの収容、社会更正・復帰を

目的とした施設で、石川島の佃島側を埋め立て、長谷川平蔵が自ら初代責任者に就任している

(ここれが日本における刑務所のルーツです)。

目的とした施設で、石川島の佃島側を埋め立て、長谷川平蔵が自ら初代責任者に就任している

(ここれが日本における刑務所のルーツです)。

人足寄場での仕事は、大工、建具、塗物、紙漉き、米搗き、油絞りなどで、就労すると賃金が

支給され、一定の金額に達した場合には、身元引受人を探して(戸籍を付与)釈放され、社会復帰

を果たしたのだ。

支給され、一定の金額に達した場合には、身元引受人を探して(戸籍を付与)釈放され、社会復帰

を果たしたのだ。

慶応2年(1866年)、人足寄場奉行・清水純崎(しみずじゅんき)が人足寄場で生産した油絞りの

益金を利用し、人足寄場の西岸に築いた六角2層の常夜灯がこの石川島灯台。

益金を利用し、人足寄場の西岸に築いた六角2層の常夜灯がこの石川島灯台。

灯台の完成で江戸湾から日本橋方面に入る船の航路、近在漁師の安全が図られたのだ。

現在の石川島灯台は、モニュメントで灯台としての機能はなく、公衆トイレになっている

と ネットから。

現在の石川島灯台は、モニュメントで灯台としての機能はなく、公衆トイレになっている

と ネットから。

「石川島人足寄場」案内板 。

「 江戸時代末期の佃島・石川島 」。

漁村である。

家康が1582年(天正10年)、京都から堺の地に遊んだ時、本能寺の変が伝えられ、急遽踵を返して

間道を通り抜け大阪に向かったが、出水のため途方にくれている時に佃村の庄屋孫衛門が多数の

舟を出して一行を助け、ここに徳川家と佃漁民の間に固い絆が結ばれることになった。

その後、家康が江戸に幕府を開くにあたり、佃村の漁師に対する恩賞として彼らに幕府の御菜御用

「網引御免証文」を与え、江戸近海において特権的に漁が出来るようになった。

1644年(正保元年)には現在の地に百間四方の土地を埋め立てて築造し故郷攝津国の住吉神社の

分霊を奉祝し、島の名を佃島と命名した。

石川島の灯台は1866年(慶応2年)、石川島人足寄場奉行清水純崎が隅田河口や品川沖航行の船舶の

ため、油絞りの益金を割き、人足の手で寄場南端に常夜灯を築かせたもので六角二層の堂々たる

灯台であった。

このたび佃公園を整備するにあたり、モニュメントとして灯台を建設するとともに、護岸前面に

安藤広重の浮世絵をレリーフしたものを3題設置して往時をしのぼうとするものである。

中央区土木部公園緑地課」

「石川島灯台」前から「隅田川」そして「 パークシティ中央湊ザ・タワー 」を見る。

「隅田川」の岸にあった少女像。

「 みどりの風 」、作者は・・・。

左手前方・ 隅田川、佃大橋 越しに「 聖路加タワー 」を見る。

隅田川の下流方向。

左手奥に「 亀島川水門 」、右手に「 霊岸島水位観測所 」が見えた。

「 みどりの風 」と「 石川島灯台 」を振り返る。

「 みどりの風 」と「 石川島灯台 」のコラボをズームして。

「住吉水門」を振り返る。

海鼠壁の「石川島灯台」 。

「 住吉小橋(すみよしこばし) 」越しに「住吉水門」。

住吉小橋は、 佃川支川に架かる橋 である。橋の両岸とも東京都中央区佃1丁目である。

「 住吉小橋 」越しに「 石川島灯台 」を振り返る。

外観は、木目調である。路面は、煉瓦調である。

橋長 : 33.0m

架橋 : 1997年(平成9年)4月

上部工形式 : 2径間連続鋼床版I桁橋

橋種 : 鋼橋

管理者 : 中央区

「住吉小橋」の中央付近に石川島灯台と潮干狩り風景を描いたタイルが嵌め込まれていた。

そして鳥居越しに 住吉神社の参道 を見る。

住吉神社朱の一の鳥居 を振り返って。

2016年(平成28年)2月、佃住吉神社の総代会が一の鳥居を建立 した と。

そして 「住吉神社」の入口 に到着。

1646年8月10日(正保3年6月29日)佃住吉神社が創建された。

祭神は大坂の田蓑神社の分霊・住吉四神 と、 東照御親命(あずまてるみおやのみこと・徳川家康 )

の合わせて五柱 で、海運業や問屋組合を始めとする多くの町人から海上安全・渡航安全の守護神

として崇敬を集めました。当初は旧暦6月29日を例大祭の祭日とし、現在は8月6日を例大祭の祭日

とします。

摂津田蓑神社の宮司が19代にあたり、ここ江戸佃住吉神社の宮司が13代にあたるとのこと。

田蓑神社の社家が本家にあたり、ここ佃住吉神社の社家が分家にあたり、両家共に現在も同じ姓を

名乗っていると。

中央区佃1丁目1−14。

社号標石「住吉神社」 。

左手に「 住吉神社社務所 」。

右手に「 水盤舎 」。

「 奉獻 」と刻まれた天保12年(1841)造立「手水鉢」(区民族文化財)は、海上安全を祈願

して木綿問屋組合・白子組が奉納したもの と。

住吉神社の水盤舎は、明治2年(1869)に再建した現在の社殿と同時期に建てられ、その後、

明治44年(1911)に改築されている。構造は、棟を境にして本を開いて伏せたような形式の

切妻造で、中心には四方転びの柱に囲まれるように石造の水盤が置かれていた。

水盤舎の細部に目を凝らすと、欅材を用いた欄間や木鼻に見事な浮き彫り彫刻が施されていること

に気付きく。四方に見られる欄間彫刻の表面には、石川島の灯台を背景にした佃の渡し風景・帆を

はった二艘の廻船・網を打つ小舟・磯辺の風景を題材とした彫刻、内側にも、潮干狩りの風景

などの彫刻が施されています。さらに、木鼻には躍動感のある唐獅子の彫刻が見られるなど、

風情と風格を備えた水盤舎といえるであった。

また、参拝者が利用する石造の水盤は、天保12(1841)に江戸の木綿問屋仲間の白子組

(越後屋・白木屋・大丸などが所属)が奉納したもので、背面に「天保12年 丑正月 白子組」

の刻銘が見られる。

住吉神社境内の水盤舎と水盤は、区内の歴史や文化と関わりの深い文化財であるのだと。

切妻造りの手水舎の欄間には、佃島の時代背景が分かる彫刻が施されていた。

正面「石川島灯台と佃の渡し」。

左側面 「網をうつ2艘の小舟」と蟇股 。

懸魚「雲間を飛ぶ3匹の鳥」。

背面だけは両面彫刻で外側「 波間で網をかける人など、磯の景色 」、内側「 潮干狩り風景 」。

木鼻「 獅子 」、 持ち送り「波と亀」 の彫刻。

「 住吉神社の水盤舎・陶製扁額

所在地 中央区佃1-1-14

住吉神社は江戸初期に、摂津国西成郡(大阪市)佃村の漁民が江戸に移住した後、正保三年

(一六四六)に現在地に創建された佃島の鎮守です。

当社は、創建以来、佃島の鎮護のみならす、水運関係の人々から厚い信仰を受けて

にぎわいました。

にぎわいました。

水盤舎は欅材の切妻造、瓦葺きの建物です。明治ニ年(一八六九)に再建され、同四十四年に改築

されました。水盤舎の欄問は、明治ニ年再建時のものを使ったと推定されています。欄問の正面

には石川島の灯台と佃の渡し、側面には帆をはった回船や網をうつ小舟、背面には磯の景色、

また内側にも潮干狩など、佃島の風景が彫られています。石造の水盤には

「天保十ニ年白子組」と見え、木綿問屋組合が寄進したものです。されました。水盤舎の欄問は、明治ニ年再建時のものを使ったと推定されています。欄問の正面

には石川島の灯台と佃の渡し、側面には帆をはった回船や網をうつ小舟、背面には磯の景色、

また内側にも潮干狩など、佃島の風景が彫られています。石造の水盤には

正面鳥居の上にある篇額は、珍しい陶製で、白地に呉須で額字や雲文を染付けています。

明治十五年(一八八ニ)六月に制作され、額字の筆者は有栖川宮幟仁親王です。

いました。

水盟舎と陶製扁額は、共に中央区民有形文化財に登録されています。

平成九年三月中央区教育委員会」

正面「 ニの鳥居 」の上にある篇額は、 珍しい陶製 。

「 ニの鳥居

」は平成元年(1989年)1月15日建立の石鳥居。

白地に呉須(ごす) で額字や雲文を染付けている。

呉須とは、古くから染付などの磁器に使われている 青色の顔料 のこと。

江戸時代初期に中国より有田にもたされたと考えられており、今日では、特定の産地に

とどまらず広く陶磁器に使われている。 他の絵の具と違い、呉須は素焼きの状態で

着色するため、その青が色あせることはないとのこと。

明治十五年(一八八ニ)六月に制作

され、 額字の筆者は有栖川宮幟仁親王

と。

狛狗(右・阿形)。

狛狗(右・吽形)。

右に「 神楽殿 」。

藤棚 の手前にあった 巨大な青銅製灯籠 。

1925年(大正14年)10月頃、佃島の住民が佃住吉神社の境内に金子政吉(かのこまさきち)を

讃える唐金(からかね・銅や錫などの合金・青銅)の灯籠を建てた と。

金子政吉(1857年・安政4年-1934年・昭和9年3月8日)は佃島の親分で、二つ名に

「魚河岸の政」がある。

製作者は岡崎雪聲という人物。彼は日本橋の麒麟像も手掛けたとのこと。

五世川柳 水谷緑亭句碑 。

。

「水谷緑亭(1787~1858)は、南茅場町(現在の日本橋茅場町1丁目)に生まれ、本名を金蔵と

いいました。幼い時に父を亡くし、佃島の漁師太平次に養われ、佃島の名手をつとめたと伝え

られています。また、養父母に孝養を尽くし、佃島の風俗を矯正した功績などにより、町奉行所

から三度にわたり褒章を受けました。

文化年間(1804~1818)初めに二世川柳柄井弥惣右衛門の門に入り、川柳を学び、腥斎佃

(なまぐさいたつくり)と号しています。二世没後は四世川柳人見周助に学び、天保8年

(1837年)50歳の時に五世川柳を継承しました。

(なまぐさいたつくり)と号しています。二世没後は四世川柳人見周助に学び、天保8年

(1837年)50歳の時に五世川柳を継承しました。

五世嗣号の翌年には、初世川柳以来続いた『誹風柳多留』が、167編で刊行を終えますが、

天保12年(1841年)から『新編柳多留』を刊行し、嘉永2年(1849年)の終刊まで55編を

数えました。緑亭は、この間に川柳の式法を作り、晩年に『柳風狂句』と名付けています。

天保12年(1841年)から『新編柳多留』を刊行し、嘉永2年(1849年)の終刊まで55編を

数えました。緑亭は、この間に川柳の式法を作り、晩年に『柳風狂句』と名付けています。

編著には『狂句百味篳筒』をはじめ『住吉社奉額狂句会』等があります。文筆業に長じ、川柳とは

別に著作も多く、『遊仙沓春雨草子』『祥瑞白菊物語』などの草双紙や、『俳人百家撰』などの

伝記物等も著しています。

別に著作も多く、『遊仙沓春雨草子』『祥瑞白菊物語』などの草双紙や、『俳人百家撰』などの

伝記物等も著しています。

この句碑は、昭和41年(1966年)11月に佃の人々によって建立

されたもので、

『 和らかで かたく持ちたし 人ごころ

』

と緑亭の句が刻まれています。

平成9年3月

中央区教育委員会」平成9年3月

境内から「 ニの鳥居 」を振り返る。

社殿に向かって左側にあった末社の「 龍神社 」。

扁額「 龍神社 」。

「 内陣 」。

「 龍神社

於迦美大神(おがみのおおかみ)・竜王弁財天

文政五年(1822)

住吉神社の境内に水を司る神、龍姫大神(豊王姫神)が龍神社として 創建

されました。

その後佃島に白蛇が現れ、人々はこれを龍神(於迦美大神)と崇め佃の町の中に祠を建てて

祀りました。しかしこの祠は漁師が網を渋釜で者る作業場の近くにあったため火熱の害を受け易く

ある時網元の夢枕に祭神が現れ、住吉神社の境内へ移りたいとの神託(神のお告げ)がありました。

これを受けて 天保九年(1838)に住吉神社境内社の龍神社に合祀 されました。 翌年 になると

日本橋老舗白木屋の守護神として祀られていた大弁財天の御神徳が大き過ぎるため、持ちきれず

龍神社へと 合わせて祀られました 。龍神社と 大弁財天 を合わせて「龍王弁財天」とお呼びする

ようになり、今日では開運出世・金運上昇・問売第盛・学業成就・芸能達者・病気平癒の御神徳を

持っ神として、崇敬を集めています。また弁財天の縁日が「巳の日」であることから、多くの

方々が「の日に参詣しました。現在龍神社の例祭は「さくら祭り」期問中の三月下旬頃

行われます。

巳成金

龍神社の出世開運・金運上昇のお守りとして年間を通して頒布されています。持つ人の身(巳)」に

福・金運が訪れるよう祈願されたお守りです。

巳の守

毎年初めの龍神社の縁日である 「初巳の日」に頒布されるお守り です。年の初めにその一年間の

個人で家庭の徳・出世・開運を導くお守りです。」

その後佃島に白蛇が現れ、人々はこれを龍神(於迦美大神)と崇め佃の町の中に祠を建てて

祀りました。しかしこの祠は漁師が網を渋釜で者る作業場の近くにあったため火熱の害を受け易く

ある時網元の夢枕に祭神が現れ、住吉神社の境内へ移りたいとの神託(神のお告げ)がありました。

これを受けて 天保九年(1838)に住吉神社境内社の龍神社に合祀 されました。 翌年 になると

日本橋老舗白木屋の守護神として祀られていた大弁財天の御神徳が大き過ぎるため、持ちきれず

龍神社へと 合わせて祀られました 。龍神社と 大弁財天 を合わせて「龍王弁財天」とお呼びする

ようになり、今日では開運出世・金運上昇・問売第盛・学業成就・芸能達者・病気平癒の御神徳を

持っ神として、崇敬を集めています。また弁財天の縁日が「巳の日」であることから、多くの

方々が「の日に参詣しました。現在龍神社の例祭は「さくら祭り」期問中の三月下旬頃

行われます。

巳成金

龍神社の出世開運・金運上昇のお守りとして年間を通して頒布されています。持つ人の身(巳)」に

福・金運が訪れるよう祈願されたお守りです。

巳の守

毎年初めの龍神社の縁日である 「初巳の日」に頒布されるお守り です。年の初めにその一年間の

個人で家庭の徳・出世・開運を導くお守りです。」

拝殿の左・佃川支川側 にあったのが「 旧神輿庫 」。

煉瓦ニ階建(イギリス積み) の「 神輿庫 」。

1910年(明治43年)12月に860円を投じて神輿蔵を建てたのだと。

イギリス積み は、 レンガの長手(長い面)だけの段、小口(短い面)だけの段を交互に

積み上げる方式 。

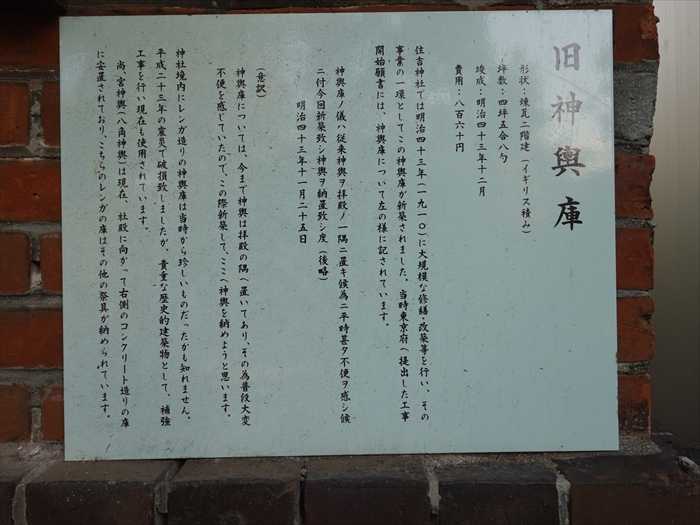

「 旧神輿庫

形状:煉瓦ニ階建(イギリス積み)

坪数:四坪五合八勺

竣成:明治四十三年十ニ月

費用:八百六十円

住吉神社では明治四十三年(一九一〇)に大規模な修繕・改築等を行い、その事業の一環として

この神輿庫が新築されました。当時東京府へ提出した工事開始願書には、神輿庫について

(下)の様に記されています。

住吉神社では明治四十三年(一九一〇)に大規模な修繕・改築等を行い、その事業の一環として

この神輿庫が新築されました。当時東京府へ提出した工事開始願書には、神輿庫について

(下)の様に記されています。

神輿庫ノ儀ハ従来神輿ヲ拝殿ノー隅ニ置キ候為ニ平時甚タ不便ヲ感シ候ニ付今回新築致シ神輿ヲ

納置シ度(後略)

明治四十三年十一月ニ十五日

(意訳)

神神輿については、今まで神輿は拝殿の隅へ置いてあり、その為普段大変不便を感じていたので、

この際新築して、ここへ神輿を納めようと思います。

神社境内にレンガ造りの神輿庫は同時から珍しいものだったかもしれません。平成ニ十三年の

震災で破損致しましたが、貴重な歴史的建築物として、補強工事を行い現在も使用されています。

尚、宮神輿(八角神輿)は現在、社殿に向かって右側のコンクリート造りの庫に安置されており、

こちらの煉瓦の庫はその他の祭具が納められています。」

こちらの煉瓦の庫はその他の祭具が納められています。」

「 古河神社(ふるかわじんじゃ) 」

祭神:不詳

御神徳:水辺の守護

佃島周辺の水辺を守る神様で、石の祠。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.05

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.04

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.03

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.