PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「大善寺」を後にして、「衣笠城」の「本丸」に向かって「大善寺」本堂の北側にある

細い石段の坂道を上って行った。

「 衣笠城趾 」 碑 。

![衣笠城の写真一覧[最新順] | 攻城団](https://img.kojodan.com/photo/282047.jpg)

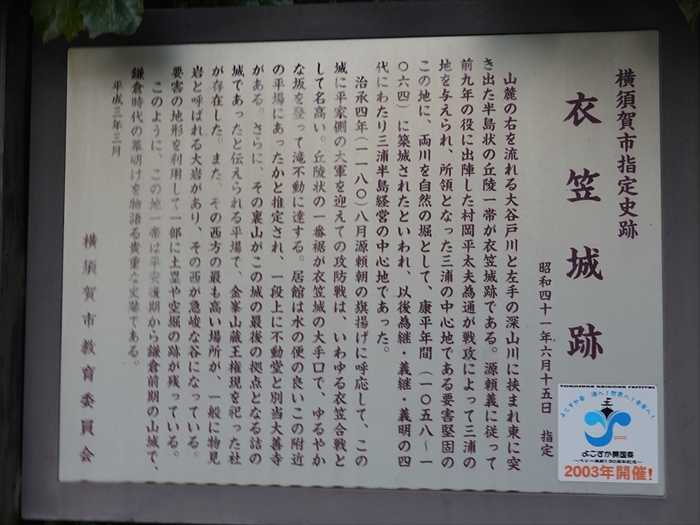

「 横須賀市指定史蹟

衣笠城

昭和41年6月15日 指定

山麓の右を流れる大谷戸川と左手の深山川に挟まれ東に突き出た半島状の丘陵一帯が

衣笠城跡である。源頼義に従って前九年の役に出陣した村岡平太夫為通が戦功によって

三浦の地を与えられ、所領となった三浦の中心地である要害堅固のこの地に、両川を

四代にわたり三浦半島経営の中心地であった。

治承4年(1180)8月源頼朝の旗揚げに呼応して、この城に平家側の大軍を迎えての攻防戦は、

いわゆる衣笠合戦として名高い。丘陵状の一番裾が衣笠城の大手口で、ゆるやかな坂を登って

滝不動に達する。居館は水の便の良いこの附近の平場にあったかと推定され、一段上に不動堂と

別当大善寺がある。

さらに、その裏山がこの城の最後の拠点となる詰の城であったと伝えられる平場で、金峯山

蔵王権現を祀った社が存在した。また、その西方の最も高い場所が、一般に物見岩と呼ばれる

大岩があり、その西が急峻な谷になっている。要害の地形を利用して一部に土塁や空堀の跡

が残っている。

このように、この地一帯は平安後期から鎌倉前期の山城で、鎌倉時代の幕開けを物語る

貴重な史跡である。

横須賀市教育委員会」

衣笠城のジオラマをネットから。

石造りの丸太階段を上って行った。

石碑の前で説明員の話を聞く。

「 蔵王権現社 及 御霊神社遺跡

近づいて。

「 衣笠城址公園大工事記念 」碑

「櫻樹 五百本

梅樹 五拾本

躑躅 五拾本」と。

「オオシマザクラ」。

「 オオシマザクラ

伊豆諸島の原産ですが、房総半島や伊豆半島などにも野生化しています。

純白の花とあざやかな緑色の葉が特徴で、若葉は塩漬けにして・・・・」

前方オオシマザクラの下にも石碑が。

「 衣笠城跡案内図

「 三浦大介義明公八百年記念碑 」。

願朝の挙兵時に討死した三浦義明の顕彰碑。

「 衣笠合戦 👈️ リンク

さらに本丸を目指して進む。

「衣笠城址」碑 。

近づいて。

そして主郭の西にあったのが「 物見岩 」。

物見のための岩と伝わるが、今は木々で物見できないのであったが。

「 物見岩 」に近づいて。

衣笠合戦の時、城主義明はこの岩の上から戦闘状態を確認し指揮をとった といわれている と。

主郭(本丸)跡 の最頂部。

この日の説明員の「藤沢地名の会」の山本さん。

同じものをネットから。

「物見岩」の裏側にあったのが 「遺物發掘處」碑 。

大正時代に行われた史跡整備の際、 磁器の水差しや刀剣・経筒などが物見岩の下から発見 され

たのだ と。

石碑に近づいて。

衣笠城址の主郭(本丸)跡 を後にして坂を下る。

「衣笠城址」案内柱。

。

右手に見えたのは「衣笠城」の「空堀」跡であっただろうか?

途中、道路脇にあったのが「 榧の木(カヤノキ) 」。

見上げて。

榧はイチイ科カヤ属の常緑針葉樹で、高さ25m、直径2m程度にまで育ち、寿命は1000年にも

及びます。中国に4種、アメリカに2種、日本に1種と、世界には7種の榧があり、日本では、

岩手県、山形県以南の本州、四国、九州の山野に分布しています。

碁盤・将棋盤の最高級品として最もよく知られており、高価なものでは数百万~一千万円以上

するものもあります。榧の木の成長は極めて遅く、30cm伸びるのに3~4年、碁盤づくりに

適した直径1.1mほどの大きさになるには300年以上の歳月を必要とします。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

細い石段の坂道を上って行った。

「 衣笠城趾 」 碑 。

![衣笠城の写真一覧[最新順] | 攻城団](https://img.kojodan.com/photo/282047.jpg)

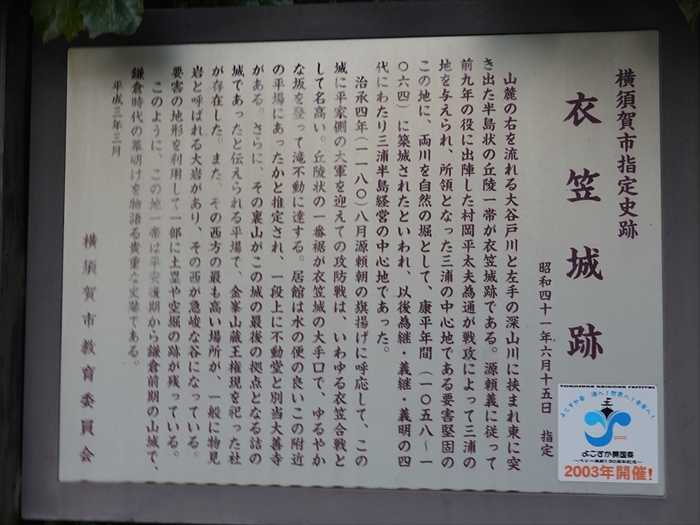

「 横須賀市指定史蹟

衣笠城

昭和41年6月15日 指定

山麓の右を流れる大谷戸川と左手の深山川に挟まれ東に突き出た半島状の丘陵一帯が

衣笠城跡である。源頼義に従って前九年の役に出陣した村岡平太夫為通が戦功によって

三浦の地を与えられ、所領となった三浦の中心地である要害堅固のこの地に、両川を

四代にわたり三浦半島経営の中心地であった。

治承4年(1180)8月源頼朝の旗揚げに呼応して、この城に平家側の大軍を迎えての攻防戦は、

いわゆる衣笠合戦として名高い。丘陵状の一番裾が衣笠城の大手口で、ゆるやかな坂を登って

滝不動に達する。居館は水の便の良いこの附近の平場にあったかと推定され、一段上に不動堂と

別当大善寺がある。

さらに、その裏山がこの城の最後の拠点となる詰の城であったと伝えられる平場で、金峯山

蔵王権現を祀った社が存在した。また、その西方の最も高い場所が、一般に物見岩と呼ばれる

大岩があり、その西が急峻な谷になっている。要害の地形を利用して一部に土塁や空堀の跡

が残っている。

このように、この地一帯は平安後期から鎌倉前期の山城で、鎌倉時代の幕開けを物語る

貴重な史跡である。

横須賀市教育委員会」

衣笠城のジオラマをネットから。

石造りの丸太階段を上って行った。

石碑の前で説明員の話を聞く。

「蔵 王権現社及御震神社遺跡

」碑と「 笠城址公園大工事記念

」碑

「 蔵王権現社 及 御霊神社遺跡

近づいて。

「 衣笠城址公園大工事記念 」碑

「櫻樹 五百本

梅樹 五拾本

躑躅 五拾本」と。

「オオシマザクラ」。

「 オオシマザクラ

伊豆諸島の原産ですが、房総半島や伊豆半島などにも野生化しています。

純白の花とあざやかな緑色の葉が特徴で、若葉は塩漬けにして・・・・」

前方オオシマザクラの下にも石碑が。

「 衣笠城跡案内図

衣笠城跡(市指定史蹟) 、

城跡といっても平安・鎌倉時代の山城(やまじろ)ですから石垣や天守閣はありません

衣笠合戦(1180)は三浦亠族と平家方との激しい戦いで、このお城を有名にしました。

しかし、現在ある衣笠城跡はその後、宿敵北条氏に対抗するため、鎌倉時代後期に

大改造されたものです。でもその後、三浦氏は鎌倉で滅ぼされてしまいます。

(宝治元年・1247 )尚、大正8年に物見岩の下から経筒、他が発見されました。」

大改造されたものです。でもその後、三浦氏は鎌倉で滅ぼされてしまいます。

(宝治元年・1247 )尚、大正8年に物見岩の下から経筒、他が発見されました。」

「 三浦大介義明公八百年記念碑 」。

願朝の挙兵時に討死した三浦義明の顕彰碑。

「 衣笠合戦 👈️ リンク

治承四年(1180) 8月26日小坪合戦にて敗北した畠山軍の雪辱戦

として戦われた戦いである。

畠山重忠は、河越重頼、江戸重長に加勢を呼びかけ、 三浦氏の本拠・衣笠城を攻めた

。

攻める畠山・秩父一族軍は3000騎、対する三浦軍は450騎の布陣となった。

三浦方は、東木戸口を三浦義澄・佐原義連、西木戸口を和田義盛・金田頼次、中の陣を長江義景・

大多和義久が守った。

衣笠城で敗色を悟った義明

は、「今は老いた命を武衛(頼朝)に捧げ、子孫の手柄としたい」と

述べ、子義澄や和田義盛らに対し衣笠城を逃れて頼朝に従うことを論した。義明の命で城は義明

一人に任せ、一族は久里浜から船出して 房総で頼朝と合流

した。

治承四年8月17日、源頼朝が挙兵すると、代々源氏に従ってきた三浦一族は、石橋山へと

向った。しかし、三浦軍は折からの雨で酒匂川を渡河することができず、石橋山の戦いに

間に合わなかった。頼朝の敗北の情報も入っていたため、酒匂川から引き返すこととなる。

一方、武蔵国から平家方の大庭景親の要請によって出陣した畠山重忠がいた。

8月24日、この両軍が由比ヶ浜で遭遇してしまう。畠山重忠の母は、三浦義明の娘であったこと

などから、当初は合戦に及ぶ気配はなかったが、和田義盛かこのまま見過ごす訳にはいかないと

戦闘を開始、その後両軍の話し台いがついて和議が成立した。しかしちよっとした行き違いが

あった。あとから駆けつけた杉本城(鎌倉杉本寺)を守っていた和田義茂(よしもち・義盛の弟)が、

三浦軍が攻められていると勘違いし、畠山軍を攻めたため再び合戦となってしまったのである。

畠山軍500騎、三浦軍300騎が小坪峠に布陣し、両者ともに痛手を負い退却した。」

と「資料」から。

三浦義明の墓は鎌倉・来迎寺 👈️リンクにある。

向った。しかし、三浦軍は折からの雨で酒匂川を渡河することができず、石橋山の戦いに

間に合わなかった。頼朝の敗北の情報も入っていたため、酒匂川から引き返すこととなる。

一方、武蔵国から平家方の大庭景親の要請によって出陣した畠山重忠がいた。

8月24日、この両軍が由比ヶ浜で遭遇してしまう。畠山重忠の母は、三浦義明の娘であったこと

などから、当初は合戦に及ぶ気配はなかったが、和田義盛かこのまま見過ごす訳にはいかないと

戦闘を開始、その後両軍の話し台いがついて和議が成立した。しかしちよっとした行き違いが

あった。あとから駆けつけた杉本城(鎌倉杉本寺)を守っていた和田義茂(よしもち・義盛の弟)が、

三浦軍が攻められていると勘違いし、畠山軍を攻めたため再び合戦となってしまったのである。

畠山軍500騎、三浦軍300騎が小坪峠に布陣し、両者ともに痛手を負い退却した。」

と「資料」から。

三浦義明の墓は鎌倉・来迎寺 👈️リンクにある。

さらに本丸を目指して進む。

「衣笠城址」碑 。

近づいて。

そして主郭の西にあったのが「 物見岩 」。

物見のための岩と伝わるが、今は木々で物見できないのであったが。

「 物見岩 」に近づいて。

衣笠合戦の時、城主義明はこの岩の上から戦闘状態を確認し指揮をとった といわれている と。

主郭(本丸)跡 の最頂部。

この日の説明員の「藤沢地名の会」の山本さん。

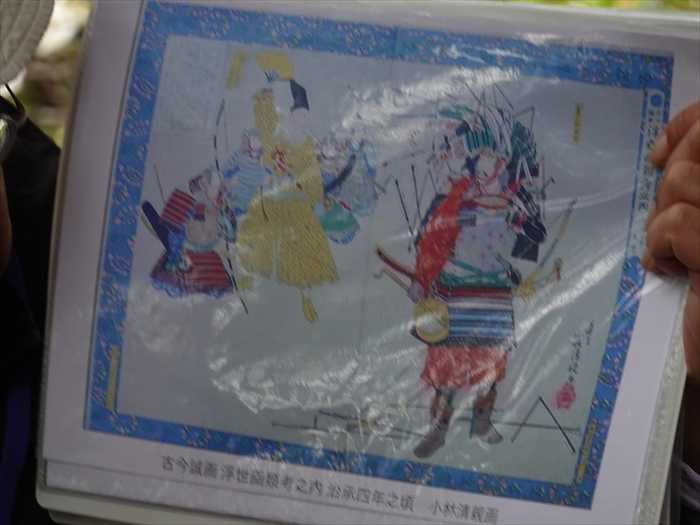

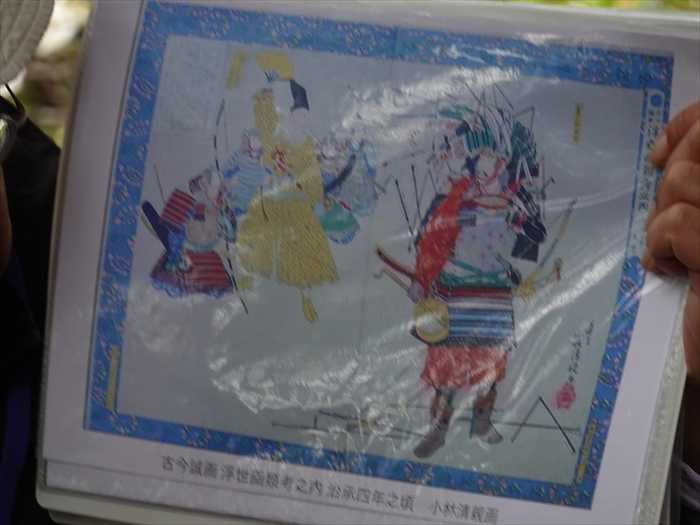

「 今古誠画浮世絵類孝之内治承四年之頃 小林清親

衣笠合戦の一場面。三浦義明が敵方である金子家忠の一人当千の活躍ぶりを称え、合戦の最中にも

かかわらず域内か酒を差し入れた、という逸話が描かれているのだ と。」

かかわらず域内か酒を差し入れた、という逸話が描かれているのだ と。」

同じものをネットから。

「物見岩」の裏側にあったのが 「遺物發掘處」碑 。

大正時代に行われた史跡整備の際、 磁器の水差しや刀剣・経筒などが物見岩の下から発見 され

たのだ と。

石碑に近づいて。

衣笠城址の主郭(本丸)跡 を後にして坂を下る。

「衣笠城址」案内柱。

。

右手に見えたのは「衣笠城」の「空堀」跡であっただろうか?

途中、道路脇にあったのが「 榧の木(カヤノキ) 」。

見上げて。

榧はイチイ科カヤ属の常緑針葉樹で、高さ25m、直径2m程度にまで育ち、寿命は1000年にも

及びます。中国に4種、アメリカに2種、日本に1種と、世界には7種の榧があり、日本では、

岩手県、山形県以南の本州、四国、九州の山野に分布しています。

碁盤・将棋盤の最高級品として最もよく知られており、高価なものでは数百万~一千万円以上

するものもあります。榧の木の成長は極めて遅く、30cm伸びるのに3~4年、碁盤づくりに

適した直径1.1mほどの大きさになるには300年以上の歳月を必要とします。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.04

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.03

-

横須賀市浦賀の旧跡・神社仏閣を歩く(その… 2024.06.02

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.