PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Free Space

Freepage List

Category

カテゴリ: 動物愛護法関連

先日、差し餌中のヒナたちを家に残し、都内は神田の貸会議室で試験を受けて、めでたく小動物何ちゃら管理士となった。もちろん、そのような民間資格は有閑なる自己満足と心得るが、私の場合、必要上やむを得なかった。なぜなら、動物取扱業を営む際に必須の動物管理責任者になるための要件に、このような民間資格の所持がいつの間にか加えられ、その履行が求められているからである。

つまり、ほ乳類や鳥類や爬虫類の生体を扱うペットショップなどを合法的に営業するには、もともと地方公共団体(保健所など)で動物取扱業の登録をする必要があり、その登録には取扱責任者の選任が必要で、その取扱業責任者になるには実務経験のみで要件を満たすことが出来たが、今後は(6月以降の登録では。つまり現在の登録が失効するまでは資格は必要ない)、何を基準にしたのか知らないが、環境省が「動物取扱責任者の要件を満たす資格」(↓※ 埼玉市の場合 、地域により掲載時期により異同があるようだ。だ・か・ら、雑すぎるのだよ!)とするものの中のいずれかの取得が必須となったのである。

※愛犬飼育管理士/家庭動物管理士/愛玩動物飼養管理士/小動物飼養販売管理士/認定家庭犬しつけインストラクター/動物看護士/動物介在福祉士/動物看護師/家庭犬訓練士/動物取扱士/トリマー/公認訓練士/認定ペットシッター/ペットシッター士/GCT(Good Citizen Test)/愛護動物取扱管理士/競技別指導者資格馬術コーチ/競技別指導者資格馬術指導員/競技別指導者資格馬術上級コーチ/公認馬術指導者資格コーチ/公認馬術指導者資格指導者/乗馬指導者資格/乗馬指導者資格/地方競馬教養センター騎手過程修了者 /調教師/実験動物技術者/認定動物看護士

つまり、ほ乳類や鳥類や爬虫類の生体を扱うペットショップなどを合法的に営業するには、もともと地方公共団体(保健所など)で動物取扱業の登録をする必要があり、その登録には取扱責任者の選任が必要で、その取扱業責任者になるには実務経験のみで要件を満たすことが出来たが、今後は(6月以降の登録では。つまり現在の登録が失効するまでは資格は必要ない)、何を基準にしたのか知らないが、環境省が「動物取扱責任者の要件を満たす資格」(↓※ 埼玉市の場合 、地域により掲載時期により異同があるようだ。だ・か・ら、雑すぎるのだよ!)とするものの中のいずれかの取得が必須となったのである。

※愛犬飼育管理士/家庭動物管理士/愛玩動物飼養管理士/小動物飼養販売管理士/認定家庭犬しつけインストラクター/動物看護士/動物介在福祉士/動物看護師/家庭犬訓練士/動物取扱士/トリマー/公認訓練士/認定ペットシッター/ペットシッター士/GCT(Good Citizen Test)/愛護動物取扱管理士/競技別指導者資格馬術コーチ/競技別指導者資格馬術指導員/競技別指導者資格馬術上級コーチ/公認馬術指導者資格コーチ/公認馬術指導者資格指導者/乗馬指導者資格/乗馬指導者資格/地方競馬教養センター騎手過程修了者 /調教師/実験動物技術者/認定動物看護士

そのような資格要件の変更は、2020年6月の環境省令によってなされている。『動物愛護法』の改正に伴いそれに則って行った形だが、驚くべきことに、すでに資格を所持しており、その変改により明らかな不利益を被る者に何ら説明はなく、私個人は2022年1月に動物取扱業の更新を行った際に、施設の確認に訪れた担当の地方公務員氏から聞くまで、一切知らなかった(資格要件変更についての通知が届いたのは、何と!今年2023年の3月。三か月足らずで資格が取得できると思っているようだ)。

初耳の話に驚き、地方公務員氏を 「それは環境省の役人が天下りする先を確保したいだけじゃないのか?」

と難詰したのはご愛敬で、メールどころか国家公務員の一片のファックス(「いい加減にデジタル化しろ!」とタロー【大臣の河野太郎さん】が言ってるはず)で振り回されるだけの現場職員に言っても始まらない。

本当は環境省に直に苦情をぶつけたかったが、残念ながら体力にも気力にも時間的にも余力がなかった。もちろん省令とは、国民に 「義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」

(国家行政組織法第12条)ものであり、資格要件の追加により現に資格を有し、その資格が将来継続されるものとされていた個人の権利を損なうような変改は、 中央官僚による越権

と見なす余地があると認識している。しかし、一方で、個人的にその手の動物関連の資格認定とはどういったものか、前々から興味もあったので、国家公務員諸君のご見解をただすような面倒ごとは避け、話の種に資格を取得することにした。

そして、比較的リーズナブル(とはいえ3万円以上)で更新などの面倒が少なそうな資格を探し、昨年秋に受験したところ、はっ!はっ!はぁ~~、不合格であった。もちろん、試験内容は難しいものではなかった。事前に送付される「過去問」をチェックして当日の講習を聞いて、試験前に1時間ほど昼ご飯を食べながら確認していれば・・・95点は取れた手ごたえながら落ちたので、自分でも驚いてしまった。何しろ、70点で合格という極ゆるい資格なのである。いかな私でも30問も間違えるのは至難だ。

しかるに、思い当たらないでもなかった。何しろ、試験当日は何かと気ぜわしく、特にヒナの差し餌中で、早く帰ることばかり考えてしまい、実際、2時間の制限時間の内1時間経過したら提出できると聞いて、1時間後に内容などほとんど確認せずにさっさと答案を出して帰ってしまっていたのである。つまり、解答欄を間違えるという、私に限ってならよくあることをしたのだろうと、推定された(解答欄はかなり簡略なわかりづらいものではあった)。

しかるに、思い当たらないでもなかった。何しろ、試験当日は何かと気ぜわしく、特にヒナの差し餌中で、早く帰ることばかり考えてしまい、実際、2時間の制限時間の内1時間経過したら提出できると聞いて、1時間後に内容などほとんど確認せずにさっさと答案を出して帰ってしまっていたのである。つまり、解答欄を間違えるという、私に限ってならよくあることをしたのだろうと、推定された(解答欄はかなり簡略なわかりづらいものではあった)。

なぜ30問も間違いを許容する試験に落ちたのかはともかく、3月に再試を受ける羽目になった(実にやさしいシステムだ。感動する)。もちろん、当然の如くに今度もヒナの差し餌中で時間を気にすることになったが、経験者なだけに・・・ほぼ勉強せずに臨んだ(懲りない)。会場では「解答欄を間違えるな」「30問間違えることは無いので慌てるな」などと「それ、私に言ってますぅ?」な注意がなされていたが、ご忠告いただくまでもなく、今度は問題用紙の解答する番号に丸を付けて、後でその通り解答用紙に番号を記入したかダブルチェックまでした。それでも前回同様提出可能な最短時間で片づけて、パパッと帰宅できたのは、やはり経験の賜物だろう。

合否発表は4月10日で受験番号をサイト上に掲示する旨、講師の先生が言っていたので、その日を待って確認したところ、なぜかいきなり「合格」と表示され、1日には発表されていたともあって、9日損した気分になった。もし、私が若くて生真面目な人間なら、「約束がちがう!!」とか言うかもしれないが、そのような手違いは珍しくないので(資格要件変更の特需で志願者が増えて儲かるかもしれないが、多くの人数を処理するノウハウはすぐには培えない)、粛々と「ポチッとな!」と認定証を申請し、それが本日13日に早くも届いた次第だ(早!!)。早速、地方公共団体担当部署(生活衛生課だったっけ?)に認定証のコピーをネットで送り、晴れて、自分が無資格で不利を被るから環境省を非難するとの誤解を受けずに済む立場となった。

と、言うわけで、 非難させて頂こうか!!

いったい、義務教育以降に試験の経験がない人に、それがどれほど苦痛になるか、国家公務員試験の合格者に理解できまい。学校での成績が良かったのはご立派なことだが、そうではない友人の気持ちを察することが出来なかった生徒・学生だった当時の己の至らなさにも人として気づければ、行政を担う官僚としての今後の役にも立つかもしれない。何しろ、彼らは試験というだけで死ぬほど嫌なのである。アレルギーと言っても良い。教室に集まって黙って問題を解くなど、考えただけでも逃げ出したくなるのだ。問題文を読みたくないし、解答を書くのも苦痛この上ない。これでは、持てる知識を試験に反映することなど不可能だが、本来、日常生活で試験など必要ないので何ら問題ないはずなのである。

と、言うわけで、 非難させて頂こうか!!

いったい、義務教育以降に試験の経験がない人に、それがどれほど苦痛になるか、国家公務員試験の合格者に理解できまい。学校での成績が良かったのはご立派なことだが、そうではない友人の気持ちを察することが出来なかった生徒・学生だった当時の己の至らなさにも人として気づければ、行政を担う官僚としての今後の役にも立つかもしれない。何しろ、彼らは試験というだけで死ぬほど嫌なのである。アレルギーと言っても良い。教室に集まって黙って問題を解くなど、考えただけでも逃げ出したくなるのだ。問題文を読みたくないし、解答を書くのも苦痛この上ない。これでは、持てる知識を試験に反映することなど不可能だが、本来、日常生活で試験など必要ないので何ら問題ないはずなのである。

昔、考古学の教授が発掘現場での必要から土木作業の何らかの資格を受験しに行き、必要な資格と抱き合わせの形で「一級玉掛け士(現在は存在しないらしい)」の資格試験を受けた際、周りは現場作業のプロのおっちゃんばかりだったが、筆記試験が致命的に苦手で気の毒だった、といった話をしていた。それが世の常識で、現場作業に筆記試験は無意味なのである(現在は実技試験に重きを置いているようだ。当然と言えよう)。無意味な試験でプレッシャーをかける意味など無い。試験などない世界で腕を磨いた職人に、紙切れテストなど無用である。そのような無用なことをアレルギーを持つものに押しつけるなど、愚の骨頂であり、たんなる加虐趣味にしかならない。

犬猫を主眼とする動物愛護法の改正において、犬猫も牛馬もげっ歯類も小鳥まで一括りにし、資格団体の精査も怠り(資格認定団体と環境省があげている中には、実態があるか怪しいものが含まれている)、国民の生業を一片の省令で奪うような真似をしては、国家公務員としての見識と品格が問われよう。そもそも無意味な試験を一省庁が省令をもって強制するのは、それを実施する 資格認定団体を国家公務員の天下り先にしようとの目論見ではないか

との邪推まで招くことになる。受験者が増えればそれだけ認定団体は利益を得るので、確かに、利権にはなり得るのである。そのように痛くもない腹を探られる立場に、わざわざ身を置くとは、実に酔狂な省庁と言わねばなるまい。いったい、環境省の官僚出身者が、今後そのような資格認定団体の理事職に名を連ねていたら、無意味な試験の強制で不利益を被った国民はどのように感じるであろうか。苦手な想像力を少しははたらかせるべきだろう。また、一時環境省に在籍しただけで無能な天下り官僚と見なされてしまう理事も気の毒と言わねばなるまい(認定団体の理事名簿をお調べください。・・・おやぁ

~?)。

~?)。

実務経験に勝るもの無し

、それがわからないのは現場を知らない素人だけ、なのである。何ちゃら士などになろうとなるまいと、それが動物管理責任者として行っている実務とは無関係だ。個人的な話なら、そもそも文鳥の飼養に、フクロモモンガの生態を記憶させて何の意味があるのか問い詰めたい。犬猫のための改正を契機に、平然と無関係な動物種に携わる者に余計ごとを強制する、無責任で雑な考え方を改めてもらいたい。「地方競馬教養センター騎手過程修了者」なら犬猫も小鳥もヘビも扱える?そのようないい加減な認定資格に何の意味があるのか、無意味なことにこだわれば、それは利権目的としか考えられないではないか!

まして、それぞれの動物種についての専門知識のない認定団体などが頼りとする、環境省の「教科書」は科学的エビデンスに基づいているのかすら怪しい。例えば、環境省による「ペット動物販売業者用説明マニュアル」は、文鳥の孵化日数を14日としているが、そのように早くは孵化しないので、これは虚偽だ。孵化日数など、有精卵を孵卵器に入れて何日で孵化するか実験すればすぐにわかることだが、 どこぞの「専門家」がまとめたような飼養のマニュアルなど、単純な実証実験すら行わない科学的にいい加減なものでしかない のが実情なのである。しっかりした教科書があって、書いてある内容はおおむね正しく、それを暗記すれば済む世界(例えば国家公務員の試験)ではない現実を正しく理解した上で、現場はくだらぬ資格や官製マニュアルよりはるかに高度な専門性で成り立っていることを理解し尊重してはいかがであろうか。

まして、それぞれの動物種についての専門知識のない認定団体などが頼りとする、環境省の「教科書」は科学的エビデンスに基づいているのかすら怪しい。例えば、環境省による「ペット動物販売業者用説明マニュアル」は、文鳥の孵化日数を14日としているが、そのように早くは孵化しないので、これは虚偽だ。孵化日数など、有精卵を孵卵器に入れて何日で孵化するか実験すればすぐにわかることだが、 どこぞの「専門家」がまとめたような飼養のマニュアルなど、単純な実証実験すら行わない科学的にいい加減なものでしかない のが実情なのである。しっかりした教科書があって、書いてある内容はおおむね正しく、それを暗記すれば済む世界(例えば国家公務員の試験)ではない現実を正しく理解した上で、現場はくだらぬ資格や官製マニュアルよりはるかに高度な専門性で成り立っていることを理解し尊重してはいかがであろうか。

犬なら犬、猫なら猫、小鳥なら小鳥、それどころか種類ごと、さらには品種ごとに、必要とされる専門知識は異なり、それは実務により培う以外になく、試験など出来るものではない。そもそも、試験会場は都市部に偏重してしまい(営利を前提とする民間団体は受験者の少ない過疎地には試験会場を設置できない)、住む地域によって格差が生じるのを認識しているのかも怪しい。

この省令による資格要件の変更は、民間丸投げの無責任な制度変更で、何の罪もない年寄りが経営するペットショップを潰すような有害なものであり、現場を理解しない無能な行政の過誤でしかない。したがって、被害の少ないうちに、省令を改めることをお勧めする次第だ。もちろん、資格要件に民間資格を利用する場合は、昔と異なり現在では、その 資格認定団体の理事に環境省の元役人が再就職など許されない ことを、肝に銘じるべきであろう。

この省令による資格要件の変更は、民間丸投げの無責任な制度変更で、何の罪もない年寄りが経営するペットショップを潰すような有害なものであり、現場を理解しない無能な行政の過誤でしかない。したがって、被害の少ないうちに、省令を改めることをお勧めする次第だ。もちろん、資格要件に民間資格を利用する場合は、昔と異なり現在では、その 資格認定団体の理事に環境省の元役人が再就職など許されない ことを、肝に銘じるべきであろう。

<<付けたり>>

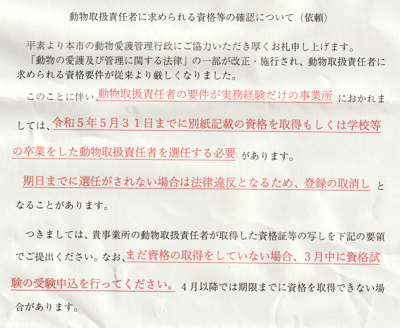

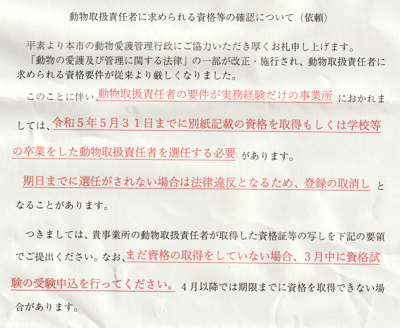

まずは、今年(2023年・令和5年)の3月2日付で保健所の課長氏が「管内第一種動物取扱業者各位」に送付してきた文書をご覧いただきたい。

3ヶ月足らずの5月31日までに資格の取得を求め、 「期日までに選任がされない場合は法律違反となるため、登録の取消しとなる」

と脅した上で、「3月中に資格試験の受験申込を行ってください」としている。「依頼文」と称しているが、これは脅迫文ではなかろうか?

日本人の特に高齢者は真面目なので、このようなお上からのお達し?を受ければ、5月いっぱいで廃業しようと考えて不思議はない。しかし、所管の保健所課長氏は、3年の経過処置に関する環境省令第六号第二条を間違って理解しているように思われる。

環境省令第六号第二条(令和2年2月28日)

「動物取扱責任者の選任要件については、この省令による改正後の第九条第一号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例による」

ここで「三年を経過する日までは、なお従前の例による」と規定しているのは、登録の更新が従前の資格要件のままで良いとするもので、「期日までに選任がされない場合は法律違反」とするものではない。むしろ、登録料を取っておきながらすでに所持する権利をはく奪する「登録の取消し」などしたら、・・・行政過誤で責任問題になるかと思う(それは事後法の遡及でして・・・、 普通に憲法違反

かと・・・)。役職の下に「補佐」が加わっても知らないぞ?と私なら脅してしまうかもしれない。そもそも地方公務員氏が登録を取り消す法的権限など見当たらない。もし、課長氏が愚民を脅して従わせようと権力を見せかけるとしたら、 小役人根性で身を滅ぼす

ことになりかねないので、役人人生を全うしたければ態度を改めることをお勧めする。権限のないことに権限があるようにして権力行使をちらつかせるなど、公務員としてあってはならない態度である。

経過処置についての解釈は、おかげさまで取得した資格を受験した際の講義にあり、『経過措置3年間』について、「現在登録を受けている方は、2020年6月施行から、 3年間は従前の要件で登録の継続ができます

。しかし、2023年6月以降の登録更新は改正の要件となります」と正しく説明されている。つまり、現在、取扱業者に登録している人は、その登録期間は改正による影響を受けないが、次回の更新の際は資格が新たに必要となるので、それまでに取得するように努力してもらいたいと、「依頼」する程度が、保健所の課長氏が通達できる内容の限度なのである(高齢者で資格取得が難しいと思われたら、中央官庁に実情を伝え、法運用の現場として猶予期間をとるか、私なら見て見ぬふりをするけどな)。

担当課長が変わったのか、それとも環境省が整合性のとれない指示でも出しているのか、誠に不思議で、地方行政に不信を抱かせる残念な脅迫文と言わねばならぬ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[動物愛護法関連] カテゴリの最新記事

-

コキンチョウ飼育は合法 2017年01月16日

-

イマジンセキセイ 2016年11月07日

-

スペシャリストの知識は深いが狭い 2016年11月06日

Re:動物取扱責任者の資格要件に省令の蛇足(04/13)

ゆきちはは さん

お疲れさまでした。商売する気がなくても、生まれた雛を無限に飼育できないため、私も自治体に問い合わせました。よい答えがありませんでした。出来れば伸び伸びと小鳥をかいたい!多数羽飼育出来ないが、若い3年程は自然繁殖で増えた雛は他の方に分けたい!知り合いならよいが、全く知らぬ人に分けて猛禽類の餌などにされたくないので実費程度頂きたい!登録必要か?と問い合わせたところ、業とみなすかいなか難しいと言われました!

年一度の講習会も犬猫飼育中心ですよね?と聞いたら、そうなりますね!と。だから今、悩んでます。

関係ないですが今年自動車免許更新で、試験的ですがゴールド免許の場合希望者はWebで講習会受講することができました。全て一律ではなく、条件を付けた緩和策考えて欲しいですよね。 (2023年04月15日 16時33分15秒)

年一度の講習会も犬猫飼育中心ですよね?と聞いたら、そうなりますね!と。だから今、悩んでます。

関係ないですが今年自動車免許更新で、試験的ですがゴールド免許の場合希望者はWebで講習会受講することができました。全て一律ではなく、条件を付けた緩和策考えて欲しいですよね。 (2023年04月15日 16時33分15秒)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.