全849件 (849件中 1-50件目)

-

みなさん、ありがとうございました

キータンの姪のものです。皆さん、いつもこのブログを見てくださってありがとうございます。1月28日、叔父が急逝いたしました。一昨年の10月に病気が見つかって、叔父から「もし自分に何かあったら君がこのブログを閉じてね。」と言われたとき、「そんなめんどくさいこと嫌だよ。だから、死なないでね」と憎まれ口をたたいた部屋でこのメッセージを書き込んでいます。そのとき叔父は困ったように笑っていましたが、ついこの間のことのように感じます。短い人生だったかもしれませんが、素晴らしい人達と出会い、愛することを沢山見つけ、おいしいお酒を呑み、おいしいお蕎麦をいただき、素晴らしい映画を沢山見て、姪の目から見てもうらやましくなるような人生を駆け抜けていったと思います。また、闘病中3ヶ月ほどウソのように元気になった時期があり、その間叔父は愛する人たちと会い、大好きな由布院に行き、自分の人生を見つめ直す時間を持つこともできました。最後は自分の言葉を発することが困難になりましたが、優しいスタッフさんのたくさんいる病院で大好きな人たちと一緒に、好きな音楽を沢山聴いて、静かな穏やかな時間をたくさん持つこともできました。これも皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございました。なお、このブログは3月31日を持ちまして閉じさせていただこうと思っております。長らくのご愛読ありがとうございました。

2009.02.07

コメント(34)

-

ぼんぼん

「ぼんぼん」と聞いて、夏のお菓子と答える人はいかほどいるだろうか。うん、昔の子供たちにとっては桜の終わりが夏の始まりだった。五月の声を聞くと、駄菓子屋の店先に「ぼんぼん」との暖簾旗が揺れる。」昔の夏を代表するおかじだが、これまた不潔の代表で、アイスキャンデーと紙芝居の水飴とともに、親たちから禁止されていたものだ。禁止されると、より食べたくなるのが子供である。ふふふ、親たちも隠れて食べていたはずである。「ぼんぼん」どんな食べ物だって?うん、ジュースを、ひょうたん形のゴム袋に入れて、固く凍らしたものなんだ。色は白、黄、赤とあったね。ミルク、オレンジ、イチゴということだけれど変な添加物でつくったものらしい。でもね、それはそれでおいしいかったよ。ゴム袋の先端はおっぱいのような感じでね、先端を口先で切って吸うんだ。すると冷たい液体を飲むことができるんだ。青い空、入道雲、うん夏休みだったね。白い下着、草履、半ズボン、麦藁帽子、陽射しは、今よりきつかったね。そうだね、普通の家庭には冷蔵庫などなかったからね。五円の「ぼんぼん」は涼しいひとときなんだよ。ああ、幸せだよな。本当に思ったよね。「ぼんぼん」を喰うというより舐りながら青い空を眺めものだね。「ぼんぼん」……食べてるとねどんどん融けてくるんだ。融けてね、注意しないとゴムがやぶけてねこれが下着に付くと色がなかなか落ちなかったね。ああ。「ああ、シャツに付いちゃった」「アレエッ、口の中が真っ黄色だよ」「あれっエッ、おまえも真っ赤だよ」「ぼんぼん」……これほど幸せを覚えさせてくれた食べ物はない。うん、吸い口、なるほどお母さんのおっぱいに似ているんだ。うん、私は何でもおいしいく思えるたちなんだがね。お母さんのおっぱいか~あ。ああ。人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.09

コメント(37)

-

桜散る

家の前の一本の桜が散り始めた。春になると、この一本の桜に一喜一憂してきた。この桜と出会って何十年になるのだろうな。私だけではあるまい。この桜には多くの人たちにもいろいろな想いがあるに違いない。それにしても道路が舗装される前は良かった。花びらで道路がピンクに染まる。桜の前の道路で子供達は花びらと戯れる。花びらの散り方はいつも違う。子供達はその度にはしゃぎまわる。通り過ぎる軽四輪車も子供達を花びらを避けるかのように通っていく。運転しているオヤジさんも微笑みながらも緊張していたな。車の通った後に、また花びらが散ってピンクに埋めていく。ヒラヒラと舞っては地面にそっと着地をする。そう、ヒラヒラと、そっと、ヒラヒラとそーーーーっと。土もピンク色に染まっていく。残って咲いている花、散る花、散った桜、美しいな子供心にもそう思っていた。本当に思っていた。今、舗装されて大型車両がサーアッと通り過ぎる。道路は、子供達が遊ぶ空間ではなくなっている。舞い落ちた桜の花びらも行き場を失ったかのように舗装面を漂う。大型トラックが通り過ぎる。タイヤで花びらを無残にも押しつぶす。花びらは舗装面にピタッと張り付いたようになる。この世の中から、美しいものがどんどん消されているような気がしてならない。それか文明の発達というものさと言う人がいる。そんな「文明」なんて、この世から消えてしまえ!本気で叫びたい。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.08

コメント(10)

-

サクラ・サクラ

ここ四、五日、身体の調子が悪くベッドに寝続けている。寝続けているというより、気力がないのでベッドに倒れている。抗ガン剤の影響がじわじわと効いてきているようだ。折角の花時というのに、花見さえも行けない。ベッドに座り小さな窓から外を眺めている。隣の玄関口にあるサクラが満開だ。「春だよな。今年の春が過ぎて行くよな」そう思いながらふと思った。今の若者には、「桜坂」「サライ」「桜」などのサクラの歌が多い。私の若い頃にサクラの歌があつただろうか。そう思いながら口ずさんでいる自分に気づいてはっとした。 ♪桜、桜、弥生の空は見渡す限り、 霞か雲か匂いぞいずる、 いざや、いざや、見にゆかん 完璧に一番を歌い終わうことができた。今、こうやって、唄うと驚きである。この歌を小学校の時に唄ったのだ。「霞か雲か匂いぞいずる」匂いぞいずる、当時の小学生に意味がわかったのであろうか。「いざや、いざや、見にいかん」私を含め小学生が列をなして唄っていたのである。うん、いざや、いざやと叫びながらね。花見の会場では呑んだくだれたおやじさんの誰かがきっとこの歌を口ずさんでいるはずである。戦後、白い桜に夢を見たに違いない。おやじさんは何度かの夢に破れたのであろうか。夢の破れた数の多い人ほど強くなれる。嘘だ……そう、ぼやいていた友人がいたよな。ああ。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.06

コメント(16)

-

揚げパン

揚げパン、みなさん、ご存知だろうか。「知っている」「知っている」という声が聞こえる。しかし、それは、みなさん、様々の揚げパンなのである。私の話したいのは五十年前の揚げパンだ。「五十年前にも揚げパンはあったの?」そのような疑問を抱かれる方もいるだろう。うん、この田舎の町の小さな雑貨屋のパン屋にはあった。雑貨屋、何でも走りのものは雑貨屋から売り出されたものだ。雑貨屋を中心に、八百屋、魚屋、肉屋、散髪屋の五件これが小さな田舎の町の商店街だった。そこの雑貨屋のパン売り場に「揚げパン」というものを売り出している。情報が出て、学校の帰り道、友人と走って店に駆け込んだものだ。揚げパン、確かに赤い朱で書かれていた。安い、揚げている、手間がかかっているのに安い。おかしいなと思いながら、ひとつ買ってパクついた。ふむふむ、なるほど揚げパンだわい。ウヌッ、あんこが入っている。エッ、友人にはクリームが入っている。そうか、昨日の売れ残りのパンをどうも装丁を変えて売ろうとの魂胆らしい。うん、今はやりの賞味期限の改ざんの意志などはなかっただろう。第一「賞味期限」や「消費期限」などという言葉が存在していなかった。では、食べても安全かどうかは「いかなる」判断をしたのか。うん、臭う、匂う、におう、そしてまだ食べられると判断をしていた。「スーッパい匂いがするからヤバイよ」「うんにゃ、鼻が曲がるまでスーッパくなかったら大丈夫じゃ」 今思うに、たくましいというか、みんな一生懸命に生きていた。そう揚げパン、だから、後日、給食出てくるようなものではなかった。しかし、安い、おいしい、油で揚げている、子供達には結構人気はあった。それが急に姿を消した。どこかで食中毒を起こしたようだ。雑貨屋から「揚げパン」というものは見えなくなった。次に、私たちの目の前に現れて「揚げパン」は上品だった。上品すぎて、食べるのが恥ずかしかったことを覚えている。昔の想い出は、なにか傷がある方が美しい。どうしてなんろう。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.05

コメント(10)

-

煙突の掃除屋さん

昔の映画を見ると、時々、煙突の掃除屋さんが出てくる。竹の先にタワシをつけてぐるぐる回して煙突の掃除をする。肩にくるくると巻いた竹を抱えて自転車でやってきて「あれよ、これよ」と屋根に上がって、煙突の傘を取り外す。そして「スーッスーッ」と五回くらいくりかえすと降りてくる。下の釜を開けるとススが沢山出ている。庭の木々の根元に撒いていく。それで終わり。水の入った洗面器を出され、顔を洗ってお代を貰って帰って行く。それだけを商売としているおじさんだろう。楽だよな。私も、一時、煙突掃除のおじさんを夢見たことがあった。楽な仕事だろうと思っていたら、私は人生を教えられた。煙突の掃除屋さんも煙突の掃除だけでは生きていけないらしい。夏、学校の帰り、銭湯の裏を通ったら、煙突屋のおじさんがいた。釜に薪をどんどん放り投げていた。夏の暑い中、汗を垂らしながら、おじさんは頑張っていた。おじさんはお風呂屋さんで働きながら煙突屋さんもやっていたらしい。どうりで、午前中しかおじさんの姿は見かけなかった。おじさんのような人を、今風に言うと「マルチ人間」というのだろうか。でも、煙突掃除をしている時のおやじさんの顔風呂の釜に薪を放り投げているおやじさんの顔のんびりとしてほのぼのとして「生きている」という感じだったよな。煙突掃除も、風呂の釜炊きも、人のためになることなんだからな。子供心にも、「おじさん、お疲れ様」と背中にかけたくなった。昭和から平成になって感謝の言葉をかける気持ちが薄れた。経済効率ばかりの社会、やはり寂しいものである。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.03

コメント(10)

-

コッペパン

昔、食べたコッペパンはどこに消えたのだろう。最近、デパートの地下やスーパーのパン屋でコッペパンを買う。あの味、幼い私が味わった味と同じコッペパンを食べたいが為だ。駄目だ。どこのコッペパンも昔の味がしない。形はそっくりだ。焼き具合もそっくりだ。粉は少しはよくなったかはしれないが、あの味がしない。どうしてなのだろう。あの当時のコッペパンが食べたい。「キータンさん、無理ですよ」パンをよく食べる若い女性から言われた。「キータンさんの頃は、砂糖の代わりにサッカリンを使っていたのよ。 今は高級な質のいいお砂糖を入れているから味が違うのよ」使っていたのよ、違うのよ、ふたつの言葉で、私の夢は打ち砕かれた。しかし、入院して、ななんとあの味に近いコッペパンに会えた。入院して味気ない食事が続いていた朝、パン食が出された。丸く焼かれていたので、細長くなかったので、私は何気なく食べた。「オーオオオオオッ、この味だ。昔の味だ」私はパンを同室の人に見せるかようにかかげた。「う~ん、昔の味といえば昔の味だよね。 このバターをつけたんだろう。これマーガリンなんだよ」おっとと、バターと思ってつけていたのがマーガリンだった。病院では、健康を考えて、バターではなくマーガリンを使っていた。そのマーガリンが、私の昔の味を思い出させた、思い出させてくれた。昔は貧乏だったけれど、それなりに健康的でおいしい生活をしていたのかもしれない。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.01

コメント(13)

-

校門前の変なおじさん

桜、小学校、入学式、校門……そう思い出してくると時々、校門わきに変なおじさんが来ていたよな。今ふり帰るに「香具師」というか「テキヤ」だったのだろうな。それにしても本当にいかがわしいものを売っていた。うん、五円やら十円やらだったので買いやすかった。ひとりが買うと、みんなが勢いで買っていたよな。小遣いをもらっていない私などは家に走って「十円、十円」と母のまわりでせがんでもらっていた。そう、指と指の間にチューブから出した粘性の物体を入れてねこちゅこちゅとこするのだ。すると、おお、なんと煙が指の先から湧いてくる。これには驚いたが、家に持って帰って、兄に見せると中学生になっていた兄は化学反応で云々と平然と言う。兄も母も興奮をしない。妹だけが喜んで、ふたりで何でも煙りを出したものだ。「お父さんには見せないほうがいいよ」母から言われていかがわしいものと知らされた。そう、針金を組み合わせて、球や花や蝶々をつくるものを売るおじさんもいた。これは妹に受けたし、母もなかなかと挑戦していたね。カラー粘土というものもあったね。粘土に色がついているといううことに驚きを感じたよね。今思うに、ただ色がついているだけだったんだね。ああ。それにね、色も表面だけで、使っていると、色が消えて粘土色になったね。ああ。月光仮面のサングラスも駄菓子屋に出回る前に変なおじさんが売りに来ていたね。「知り合いの月光仮面から譲って貰った」おじさんはそう言っていたけれど、十円だったので誰も信用しなかった。どうも福岡あたりの駄菓子屋で販売され始めたものを田舎の大分でごまかして販売していたのかもしれない。ふふふ、先日、校門の前を通ったら「学校内、学校付近でのチラシ配布・販売をお断りします~○○小学校長」クールな言葉で書かれていた。この世の中、面白味がなくなっている。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.04.01

コメント(9)

-

白いハンカチ

小学校の入学式には胸にハンカチをつけて登校した話を書いた。するとね、「安全ピンで胸にとめてましたよね」との返事が来た。そうそう、「安全ピン」なのだ。針のところに保護のキャップがついていたよな。そしてふと考えた。ハンカチに自分の名前を書いたけれど、何で書いたのだろう。そうだよな。当時、マジックインキなどなかったはずだ。「小学校の時、胸にハンカチをつけただろう。 あの時の名前は何で書いたのかな」今年八十八になる私の母に尋ねた。「そうだよね、墨で書いていたけれど洗う度に薄くなるから 糸で刺繍のようにして名前を縫ったものだよ」エーーーエッ、糸で名前を縫っていたのか。それもハンカチだけではないらしい。靴、帽子、靴下、シャツそして下着まで及んだらしい。当時はデザインなど選ぶ余裕がなかったらしいから服や帽子など、みんな、同じものを買っていた。そして子供は暑いとすぐに脱いで小川や池に入って遊ぶ。するとね、どれが誰の服なのかわからなくなる。そのために名前を書くことが当時は必須条件だったらしい。「船の錨のマークをつけて欲しいとか駄々をこねていたよね」ヘエーッ、私が名前よりも船の錨を私の目印にしたかったのか。ふふふ、昔から私には旅に出たい憧れはあったのだろうな。来週あたり各地で小学校の入学式が行われる。一年生はみんなおしゃれをして新しいランドセルを背負って登校するのだろうな。昨日の冷たい雨は上がった。桜が少し散り始めた。散り始めの桜も風情があるというものだ。今年の私の春が過ぎてゆく。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.31

コメント(13)

-

今年の桜

昨日、街に出た。落語の小さなライブを聞いた後、家路をたどった。土曜日のためか、バスの中はすいていた。左側の席に座って窓の外をぼんやりと眺めていた。城址公園が茜色に染まっていた。「ああ、穏やかな光景だな。いいよな、春真っ盛りだ」お堀端の桜の下で、大勢の人たちが花見をしていた。紫色の煙があちらこちらで昇っていた。「みんな元気で春を迎えられた。良かったね」私は素直に頷いて幸せそのものの風景を見つめていた。帰ってから、急に具合が悪くなった。具合が悪い、そう心配する必要はない。食欲はあるし、熱もないし、抗ガン剤の影響か、ただだるいだけだ。「早めに寝る」風呂にも入らず、酒も呑まずに、七時にベッドに潜り込んだ。深夜に目を覚ました。午前一時だ。おお、雨が降っている。日中あんなに良い天気だったのにな。ベッド傍の小さな窓から外を眺めた。一本の桜の木が雨に濡れていた。夕陽を浴びてきれいに咲いていた花が濡れている。あの桜の木の今年の春は終わったのだろうか。一本の街灯に照らされて、心細げに花を縮めている。「今年も桜の花を見ることができた。 来年の春も桜を見ることができるのだろうか。 うん、来年はもっと元気になって桜の木の下で乾杯だ」そう思うと、雨に濡れている桜が愛おしくなった。とにもかくにも、私の春が過ぎてゆく。私はいつまでも桜の木を見続けていた。人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.30

コメント(8)

-

入学式

昔、小学校の入学式は桜の木とともにあった。桜並木の下を母に連れられて小学校の正門をくぐったものだ。桜の花が次から次へと散っていたのを思い出す。それが今、全校登校日、つまり先生とのお別れ式の時に桜が咲く。この五十年足らずのうちに、桜の開花が一週間以上も早まったのだ。「地球温暖化」と嘆く前に、人間のおろかな行為を反省しなければならない。そう母は着物を着ていた。母親はみんな着物を着ていた。小学校一年生は学生服を着ていた。うん、半分が兄弟からのお古だった。お古で間に合わせる、それが普通だった。学生服だけではない。ランドセルもお古のヤツが多かった。それにね、皮のランドセルの子供は数えるほどだるほとんどが布のランドセルだった。ふふふ、胸には白いハンカチをつけていたね。自分の名前を書いていた、白いハンカチがやけに白かったね。「君たちは」今日から小学生です。 この学校でともに仲良く大いに学びましょう」校長先生が言っていたのを思い出す。担当のオナゴ先生がにこやかに笑っていた。入学式を終えると、みんな、それぞれの教室に行く。整列をして渡り廊下を歩く。桜の花びらがひらひらと舞ってきた。オナゴ先生が瞳を細めて眺めた。私たちもみんな瞳を細めて桜の舞を見た。美しい。そう思った。先日、その小学校の前を通った。校門に続く桜並木はなかった。想い出がひとひとつ消えていく……サビシイ。人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.29

コメント(6)

-

桜の木

玄関前の桜のつぼみがほころび始めた。昨日、一日降り続いた雨があがると、花が少しずつ咲き始めた。今年の春が始まろうとしている。通勤のため玄関を出て立ち止まった。桜の木を仰ぎ眺めた。うん、咲き始めている。うん、春だよな。いつもと変わらない桜の花だ。いつもと変わらぬさわやかな花だ。いつもと変わらぬ美しい花だ。いつもと変わらないということが嬉しい。今年も「生きて」桜を見ることができた。六十年、変わらない。多くの人がこの桜の木前を通り過ぎた。もう会えない人もいる。もう話すことのできない人もいる。会えない、話せない、せつない、哀しい。だから、わずか一本の桜が、よけいに愛おしい。桜の木の前にはマンションが建てられた。道路は舗装されて根元は狭まれて窮屈そうだ。面している道路の車の交通量は増えてせわしくなっている。桜を取り巻く環境は大きく変わっている。しかし、桜は例年通り咲いてくれた。美しい。そう、咲いてくれた。「ありがとう」なぜか感謝したくなった。なぜかつぶやきたかった。やがて満開、花びらが散っていくことだろう。今年の春が過ぎていくということだ。うん、それが桜という木の潔さなのだ。ああ、生きている、生かされている、生きていこう。人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.27

コメント(8)

-

肥後守-3

肥後守は、私にいろんなことを思い出させてくれる。先生から頬を叩かれて以来悪ガキは喧嘩をする場合に肥後守を使わなくなった。ある日、悪ガキが隣町の不良達に肥後守で刺された。「馬鹿野郎。そういう場合は逃げるんだよ」先生は病院に悪ガキを見舞ってぼやいたらしい。その後、先生は隣町に出かけて悪ガキを刺した不良連中を探した。不良連中を見つけると、肥後守を取り上げ次から次へと投げ飛ばしたらしい。職員会議で問題になったけれど、別に処分は出なかった。悪ガキは相変わらず悪ガキだった。先生は相変わらず悪ガキの頬を張っていた。ただ、悪ガキのポケットには肥後守はなかった。鉛筆を回して研ぐ安全安心な鉛筆研ぎが入っていた。先生から貰ったらしい。悪ガキは高校に行かずに、土建会社に就職をした。社会人になった私は、悪ガキが土建会社を設立したという噂を聞いた。その噂を、私は先生に教えたいと思った。あの悪ガキが会社の社長になった。先生が喜ぶに違いないと思った。あれから三十数年が過ぎた。悪ガキの会社が危ない倒産しそうだという話を聞いた。バブルがはじけて土木工事が減ったためらしい。最近、悪ガキの会社は小さくなりながらも存続していた。悪ガキ社長や従業員が一丸となって頑張っているらしいとの噂を聞いた。そうだよな、悪ガキ社長のポケットには何でもつくれる肥後守が入っているんだよな。人を傷つけない男の子のプライド肥後守がね。(終)人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.27

コメント(8)

-

肥後守-2

男の子は、肥後守をいつもポケットに入れていたよね。そうそう、どんな場合でも、何にでも使っていたよね。山の中に入って、秋の果実をもぐ際にも使ったね。柿などは手でもいでとれるのに、わざわざ肥後守を取りだしたね。「手でもぐと木を傷めるからな」蘊蓄らしきことを言いながら肥後守を取りだしてね。親指で、凸部を押して、パチンと刃を出して、果実の頭部に刃を当てて切る。うん、木そのものを傷めながらね。ああ。そして、下で待っている下級生に放り投げてやる。うん、上級生という意識を強く感じたね。肥後守を使ったというところが、プライドをくすぐったのだろうね。チャンバラをしようとなったら藪の中に入り、適当な木を選び肥後守で切ったね。そうそう、ノコギリ歯のついた肥後守もあったんだ。大きくなってスイスのアミーナイフを見た時私しゃあ、肥後守の真似をしていると思ったね。ふふふ、肥後守の方が真似をしたかもしれないね。木の枝を刀の長さに切ってね皮の部分を一部残して削るんだ。それで刀の完成だ。ゴム銃、紙鉄砲、ツリ竿なども、肥後守が一丁あればすぐにできたもんだ。ただね、悪ガキが、肥後守を喧嘩道具に使っていたね。兵隊帰りの先生が悪ガキをひっぱたたいてことを思い出す。「殴り合いならなんぼでもしろ。 しかしな、肥後守や木刀はいかん。 傷つけたら喧嘩ではなくなる。殺し合いになる」先生は悪ガキの頬を何度でも叩いたね。叩きながら、叩きながら、先生は泣いていたね。肥後守は、私にいろんなことを思い出させてくれる。(つづく)人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.25

コメント(8)

-

肥後守-1

「キータンさん、キータンさんのブログによく出てくる『肥後守』って何ですか?カッターのようなものですか?」そんな質問が寄せられた。ふふふ、『肥後守』、うん、カッターとは違う。そうだよ。カッターのような切るだけの道具ではなかった。そう、肥後守を道具とは考えていなかった。自分のお守り、守り神、友達、そういうものだったかな。男の子にとっては、自分のプライドのようなものだったね。「うんにゃ、ただのナイフだべえ、カッターと同じだべえ」そう言われれば、そうかもしれない。でも、違うよな。男の子にとっては、やはりおのれのプライド、それが『肥後守』なのだ。うん、どのようなものか。構造は簡単だ。両刃つきのナイフ部分と、U型の鞘からなっている。刃についている凸部を親指で押して出し入れをする。切れるかって、切れるさ、子供ながら砥石で研いだ。そうだね、なまじっかのジャックナイフなど目じゃなかったね。男の子にとっては「刀」と同じような気持ちだったね。砥石で研いでは陽にかざして研ぎ具合を見る。その横顔は武士に似ていたといってもいいだろう。そしてね、試し切りをするんだ。畑に捨てられた大根なんかがよく使われたね。そうだよね、昔は採れすぎた大根なんかが畑に捨てられていた。勝手にお持ち帰りよということなんだろうね。おおらかな時代だったね。そんな大根の中のしなびたヤツを選んでね刺したり切ったりして試したものだ。気持ちは丹下佐然か近藤勇だったね。ああ。人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.24

コメント(8)

-

鉛筆-13

鉛筆、鉛筆はどこに消えたのだろうね。そうそう、短くなった鉛筆を大切にして瓶に保存していたヤツがいた。何十本、何百本……美しいな、子供心にも思ったものだ。「ボクも鉛筆を保存しよう」そう思ったのだが、いつも三日坊主で終わった。大人になって、鉛筆の切れ端を集めている随筆家のエッセイを読んだ。そうだよな。こんなに鉛筆を大事にする人ならものごとを見極められる。そして……素晴らしいエッセイを書くことができる。なぜかしら納得したことがある。鉛筆、ボールペン、ワープロ、パソコン……時は流れた。鉛筆を持つということがなくなった。寂しいというより、鉛筆は書くということだけでなく物を大切にすることを教えてくれた。それになにより、鉛筆は多くの創造力を育んでくれた。うん、短くなった鉛筆を両耳に挟んでね「鉄腕アトム」だと叫んでいたヤツがいたね。鉄腕アトムなんだよ。死なないんだよ。ヤツが亡くなった。十年前に通勤途中に心臓麻痺で亡くなった。鉄腕アトムが心臓麻痺で亡くなってどうするんだい。両耳に鉛筆を挟んでなかったのかい。エネルギーが切れたのかい。アトムはアトムは永遠だって言っていたじゃないか。今、手元に鉛筆が一本がある。それを握りながら、いろいろな想い出を振り返る。大勢の友達の顔が浮かんだ。みんな鉛筆を持って微笑んでいた。みんな、団塊の世代だ。鉛筆のように不器用に生きてきたヤツだ。うん、私、もう少し生きてみるよ。もう少し頑張ってみるよ。だから、みんなも……頑張れ。 (鉛筆-終)人気blogランキングへ←面白かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.24

コメント(10)

-

鉛筆-12

昔も、今も、私は鉛筆を最後まで使った想い出がない。いつも途中でなくしてしまうか、囓ってきたなくなる。そうそう、使って短くなった鉛筆で彫刻をするヤツがいたよな。うん、肥後守を使って、器用に彫るんだ。モアイ象のような何ともしれないものを彫ったり仏像をきれいに彫ったりしていたね。それも次第にエスカレートしてくる。版画用の彫刻刀を使って花や犬などを彫る。美しいの可愛いの何の……女の子が欲しがっていたな。ヤツは、一躍、女の子の人気者になったね。ただ、鉛筆はそう簡単に短くはならない。ふふふ、そうすると長い鉛筆を短く切って彫る。すると、先生の怒鳴り声が落ちてくる。「鉛筆を粗末にするなあーーーーーあっ」ああ、芸術を理解しない先生のおかげで、ヤツの芸術センスはつぶれる。うん、つぶれはしなかったけれど、ヤツはそれだけだったね。「あの、鉛筆の彫刻のアイツ、アイツ、どうしてる」同窓会では今でもそんな噂が飛び交う。うん、小さなヤツだった。おとなしいヤツだったよな。うん、鉛筆彫刻に生き甲斐を持っていたのだろうな。微笑みの薄いヤツだった。会ってみたい。時が過ぎた……五十年……あまりにも長い時が過ぎた。(つづく)人気blogランキングへ←ふふふ、ランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.23

コメント(10)

-

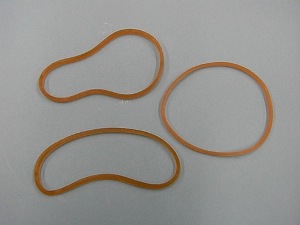

鉛筆-11

小学校時代、子供は何だって遊びに変えてしまう。そう、買った時の未使用の鉛筆、これをゆっくりと眺める。これを何に使えないだろうか。この長さ、左右に角がある。ふふふ、ゴム鉄砲にできるのではなかろうか。下敷き、教科書、ノートでのゴム鉄砲は格好が悪すぎる。大きな板状のものを持って、相手を狙う。うん、ガンマンらしくない。新品の鉛筆の左右にゴムを引っかけてバシッとゴムを放つ。放つ、うんにゃ、銃を隠して撃てるのだ。カッコウイイではないか。ひとりが始めると、みんなが始める。授業中でも、友達のひとりの背中を狙って撃つ。撃たれたヤツは何だろうなと背後を振り向く。テヘヘヘと片眼をつぶる。「仕方のないヤツだな」ヤツは前を向く。これが面白い。次から次へと仲間の背中を撃つ。撃つ、撃つ、撃つ、はずれる時がある。それが人生だ。「人生は思うようにいかない」と知らされる。友達の背中を逸れて、ななななんと先生の背中に命中する。万事休す、目を閉じて、先生の怒鳴り声を待つ。おっと、黒板に白墨で書いていた先生は背中をこするだけではないか。おう、ラッキー、先生は何かかゆかった程度と感じたらしい。それで終わる。それでやめておけば良かったのに、懲りなくゴム鉄砲を続けるヤツがいた。そして、友人の背中をはずれたゴムは先生の頭の後部へ……。教室にメガトン級の爆弾が落ちる。こんなヤツは大人になっても、そんな傾向で、同じ失敗を繰り返している。でも憎めないヤツだったよな。最近、私は病院に通っている。薬局でやけに多くの薬をもらう。薬の袋を止めているゴム輪を見て、友人を思い出してしまった。「ふふふ、アイツ、今、何をしているのだろうかな。 元気で頑張っていればいいけれど……」人気blogランキングへ←お願い!ランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.22

コメント(8)

-

鉛筆-10

「廊下に立って、バケツでも持っておけ」今から思うと凄いと思えるが、昔はそんな体罰は普通だったね。そう、私達も負けてはいなかった。「身体を鍛えられるし、静かにのんびりと過ごせるからね」そうのたもうていたよ。廊下に立っていると、しばらくして、扉が開いて、友達が出てくる。「おまえもか」「テヘヘヘヘ、思わず鳴らしてしまったよ」「そうだよな。思わずだよな」「まあ、ぼちぼち話でもしておろうや」ふたり、廊下で立ち話をしていると、教室の方から叫び声がする。「廊下のふたり、静かにしろオーッ」テヘヘヘ、これが当たり前の光景だったね。体罰を与える先生、体罰を受ける生徒、おおらかなものだったね。そんな時、校長先生が校内巡視とかで回ってくることがある。うん、背後に手を回してね。校長先生が廊下から窓ガラス越しに教室の様子を見て回る。厳しい面持ちの中に慈しみの想いがあふれていたね。子供心に、その姿にはなんとなく威厳を感じたよね。そんな校長先生が近づいていくる。そういう場合、立たされていた私達はどうなるのだろうね。校長先生に、当然、私達ふたりは見つかるわね。「どうしたのかね。授業中なのに廊下にいるなんて……」やさしい声で立っている理由を尋ねられる。うん、やさしい声に素直に吐くしかないわね。「そりゃ、授業中に音をたててはいけないよな。 反省はしたかね。これからは注意をしなさいよ」校長先生は、私達の頭を交互になぜてくれた。うん、温かい手だったね。そして……校長先生の取りなしで、教室に戻ることができた。社会人になっても、上司からよく叱られた。その時、私はいつも思ったね。「校長先生が現れて取りなしてくれないかかな」(つづく)人気blogランキングへ←これと思ったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.20

コメント(6)

-

鉛筆-9

鉛筆が消える。そう確信した時があった。ある日の朝、友達が筆箱を開けてプラスチック製の棒を取りだした。カチッ。鋭いかん高い音を鳴らした。「何だろう?」みんながヤツの回りに集まり取り囲んだ。ヤツのおやじさんは新聞社に勤めていた。だから、ハイカラというか、新製品はヤツから教室にいつも流行った。ヤツが雑記帳にサラサラと線を描いた。青い鮮やかな線が延びていた。ペンではないのに、ペンで書かれたような線だ。「オーッ」みんながヤツの手元を見た。ヤツはみんなの顔を見ながらさりげなく言った。「ボールペンと言うんだ。 ペンというか万年筆と鉛筆を合体させたものかな」うん、それから私達の教室にボールペンが流行り始めた。その流行を見ながら、鉛筆が消えると、私は思ったね。それはそれとして、ボールペンの出し入れが、これまた気持ちがいい。お尻をグイッと押すと、カチッと先が出て書ける。芯をなおすためには途中にある丸いボタンを押すと、カチッと収まる。このカチッという音が快い。ただ、やけに響く。授業中、授業を聞いていて、思わず丸いボタンを押してしまう。カチッ!!!!そうやけに響く。授業中の耳障りになる。「誰だ、ボールペンなど鳴らしたヤツは……」神経質な先生なら必ず怒った。叫んだ。そして……。「廊下に立って、バケツでも持っておけ」今から思うと凄いと思えるが、そんな体罰は普通だったね。そう、私達も負けてはいなかった。「身体を鍛えられるし、静かにのんびりと過ごせるからね」そうのたもうていたよ。ふふふ、でも、廊下に立たされると辛いこともあったね。その話は明日ね。うん、せつないね(つづく)人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.20

コメント(14)

-

鉛筆-8

鉛筆といえば「消しゴム」だ。この消しゴムの香りが忘れられない。特に「石けん消しゴム」などができた時は感動した。購買部や文具店で、消しゴムを買う場合は香って買った。うん、購買部、文具店という名前も懐かしいよね。できるだけいい香りのする消しゴムを買ったね。買うと買ったで、それを使うのが惜しい。授業中でも、消しゴムを鼻にもっていてはうっとりとした。「キータン、何をぼんやりとしているのか」先生からどなられたことがある。しかし、これは私だけでないと思う。そう、それだけ、石けん消しゴムの香りは魅力的だった。うん、今でも石けんの香りの女性が通り過ぎると私は小学校の石けん消しゴムを思い出してしまう。テヘヘヘ。それとね、消しゴムで消した後のクズをまとめるとね粘土になる。それをくるくると回して、指でもむとやわらかい黒い丸ダンゴができる。そして前のヤツのシャツなどにつけた。「ワーイ、鼻クソがついている」そんなに言ってはやした。後年、粘土消しゴムができたと、若い人が言っていたがもしかしたら発明したのは、私達ではないかと思っている。そう、消しゴムではもちろん「サイコロ」はつくったよ。それにね、女の子の名前を書いて、誰が好きなんていうこともやったね。子供は遊びの天才だった。お金がない。何もない。だから、考えるしかなかったんだね。しかしね、私達が卒業してからはキャラクター消しゴムや、怪獣消しゴムができてきたらしい。それに、鉛筆そのものが消えていったからね。ひとつの白い固体からいろいろなものを考えていた。幼い頃がせつないまでも懐かしい。ああ。人気blogランキングへ←良かったらランクアップのためにクリックして下さいな!

2008.03.19

コメント(10)

-

鉛筆-7

「キャップロケット」と、私達は呼んでいた。うん、小学校の低学年はしなかった。小学校を卒業するとピタリとやめた。そう、キャップロケットは、小学校の高学年の男の子だけの遊びだった。構造は簡単だ。ビニールの下敷きの端を肥後の守で細かく削る。それを、アルミの鉛筆キャップに入れて、裾を折って栓をする。それでロケットの完成だ。私達はキャップを提供したヤツの名前をとって「キータン3号」などと呼んでいた。うん、下敷きが、ロケット燃料だ。それを暖めればいい。そう、暖める。仏壇や停電用のローソクとマッチをちょっと拝借していた。そうだね、肥後の守、ローソク、マッチ、そんなものが手軽に使えた時代だ。そんなものが手軽に使える。それが創造性を育んだのだろうね。「キータン3号」に箸をつけて、発射台の牛乳瓶に突き刺す。「キータン3号」の尻に、火のついたローソクを当てる。みんなで、耳に手をあててカウントを数える。ローソクにより、キャップの中のセルロイドは燃えて爆発して発射される。10、9、8、7……シュワーッ。ピューン。カウントの最後まで行かずに、鋭い音ともにロケットは発射した。青い空にシュルシュルと上がって、やがてヒョロヒョロと落ちてきた。発射した高さは、そんなに高くない。威力もそんなにない。でも、なにかを実験を成功させた気持ちになって嬉しかった。うさぎが月にいるという時代に、空に向かって、夢を発射させたんだ。青空がやけにまぶしかったことを覚えている。キャップロケットづくりの名人のタケちゃんは卒業文集に書いていた。「大きくなったらロケット操縦士になって宇宙に行きます」タケちゃんの友達だったノリちゃんは続いてこう書いていた。「ロケット操縦士になったタケちゃんのロケットに乗って宇宙に行きたい」今、タケちゃんもノリちゃんもどこで何をしているかわからない。ただキャップロケットが上がった青空を懐かしく思い出すだけだ。(つづく)人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.18

コメント(6)

-

鉛筆-6

鉛筆を使っていて、短くなったらどうする。ふふふ、心配することはありませんぜ。「キャップ」というものがありやすぜ。いいえ、頭にするのはするのですが、ヘアーキャップではありやせん。鉛筆の頭に差し込むのでがんす。ふふふ、するとね、短い鉛筆が長く感じられて使い安くなるのでがんす。キャップもプラスチックとアルミのがあった。そしてね、キャップの頭にはなぜか小さな穴が開いていた。「なぜ?穴が?」最初は疑問を持った。誰かが言った。「鉛筆の頭を噛むヤツが間違ってキャップを噛む。 飲み込む。のどにつまると息が通らないで窒息死する。 その予防のための穴だぜ」小学生とは思いもつかぬことを考える。みんななるほどと素直に納得したものね。 そうそう、このキャップは芯の先っぽに被せると芯が折れない。そう、なかなかのすぐれものなのだ。鉛筆のキャップについて話すとキリがない。キャップを取るという手品の話はやめよう。そう、「キャップロケット」という遊びがあったよな。そう、ガーガーリンが地球の周りを飛ぶ以前に大分の田舎では子供達が「キャップロケット」の打ち上げに成功していた。うん、それも男の子の遊びだったね。その話は、うん、明日ね、ふふふふ。今日の大分は春の陽気を思わせる陽射しだよ。のんびりとほのぼのと過ごします。(つづく)人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.17

コメント(12)

-

鉛筆-5

鉛筆をかじる。小学校の低学年の頃、私にはそのような癖があった。担任の先生からも、通知表の連絡簿にはっきりと書かれていた。「キータンくんには鉛筆の頭をかじる癖があります。 これは早く治した方がいいと思います」 これには、私の母も参ったらしい。「イヤネ、欠食児童のようね。 おなかに虫がいるのかもしれないわね」母は本当に心配して「虫下し」を私に飲ませたこともあるらしい。それも効果がなかったのだろう。鉛筆の頭にトウガラシか一味を塗ろうとも思ったらしい。「鉛筆の頭をかじってはいけません」母や先生から何度も注意されても、その癖は治らない。授業を聞いている。試験の答案用紙をじっと見つめている。すると、口が知らぬ間に鉛筆の頭にいっている。その噛み心地、なんともいえなかったね。ああ。高学年になったら治るだろう。母も先生も思っていたらしい。治らなかった。それは鉛筆から爪に変わっていた。通知表の連絡簿の、鉛筆が爪に変わっていた。「キータンくんは授業中に爪を噛む癖があります。 不衛生ですので、早く治す必要があります」高学年になって悔しがることが多くなったのだろう。悔しい場合、寂しい場合、口が自然と爪にいってしまうのだ。これは大人になっても治らなかった。「キータンさんって深爪ね」カクテルを呑んでいる時、女性から言われたことがある。なにかとても恥ずかしかったことを覚えている。そしてね、平岡精二さんの「爪」という歌を知った時誰でも「爪を噛む癖」があるのだとホッとした。 ♪二人暮らしたアパートを 一人ひとりででてゆくの すんだことなの今はもう とてもきれいな夢なのよ 貴方でなくてできはしない すてきな夢を持つことよ もうよしなさい悪い癖 爪を噛むのはよくないわ女性から、そのようなことを言われたことがあるかってふふふ、全然……!!!ああ。人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.16

コメント(9)

-

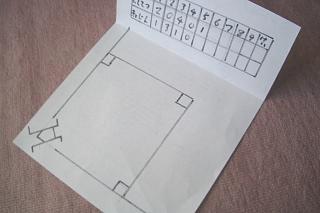

鉛筆-4

「サイコロゲーム」は数字の多い少ないだけの単純な遊びだ。単純、すぐに飽きるということだ。そう下級生から上級生になると、それが「野球ゲーム」に変わった。数字の代わり、「ヒット」「二塁」「三塁」「ホームラン」と書く。残りのふたつが「アウト」になる。ワラバン紙に、ベースとスコアボードが書かれて、試合開始だ。ワラバン紙?知っている人、リコウランさんか、Burnet,姉さんぐらいかな。ふふふ。そうそう、チーム名も決め、選手も九名ちゃんと揃える。うん、巨人、川上、与那嶺、広岡と叫ぶヤツが多かったね。私は、九州、西鉄ドラゴンズだ。中西、大下だね。そして、鉛筆をコロコロと転がしてね、その出た目により、選手を走らせるんだ。「アッ、ヒットだ」「ちくしょう、アウトか」野球ゲームを実践さながらに楽しむのだ。そう、晴れた日は、表で実際の野球をしたけれど雨の日の昼休みは、紙の上の野球に熱中したね。ひとつの紙に書かれた野球場をみんなが取り囲んで遊ぶ。ワイワイガヤガヤ興奮する。「ワーイ、ホームランだ」教室を一周するヤツもいた。あの快感、パソコンの野球ゲームでは味わえないよな。鉛筆一本が生み出す喜び、うん、楽しかったね。ただね、そんな鉛筆の遊びは男だけだったね。うん、男の子の遊び、女の子の遊びとはっきり分かれていたね。遊びにより、「男らしさ」「女らしさ」が育まれていたような気がする。だから、鉛筆で野球ゲームしていると、先生からよく叱られたね。「勉強用具を粗末にするな。大切に使いなさい」ふふふ、そう言われたからって、素直にやめる私達ではなかった。そう、男の子は反抗しながら大人になっていったね。ああ。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.15

コメント(10)

-

鉛筆-3

みんな同じような鉛筆を持っている。名前を書かないと勘違いをするからいけない。塗装部分を薄く削いで、自分の名前を書く。それも、夜、母が鉛筆を削ってくれる時にしてくれた。ふふふ、それもしばらくの間だけだ。学校に行きだすと、みんな自然と鉛筆を削る方法を覚える。学校で削らないと間に合わないなどとの理由をつけて肥後の守やカミソリの小刀を買って貰って筆箱に入れるようになる。肥後の守などは本格的なナイフだ。喧嘩などで人を刺すこともできる代物だ。それを小学校の一、二年生に持たせる。大分が田舎とはいえ、凄い時代だったと思うね。凄い時代といえば、刃物がある。鉛筆がある。六角形だ。ふふふ、鉛筆の六カ所の塗装を薄く削いで、一から六までの数字を書く。そうなのだ。昼休みには、それでバクチをしたものだ。単純だ。鉛筆を転がして誰が一番大きな数字を出すかだ。何を掛けたのだって……給食の牛乳の紙蓋なのだ。テヘヘヘ。強いヤツは強い。弱いヤツは弱い。強いヤツの引き出しには牛乳の紙蓋がどんどんたまる。弱いヤツは給食の時間が来ないとゲームに参加できない。仕方がないから、強いヤツから紙蓋を借りるということになる。問題は借りすぎて返せなくなる。するとね、強いヤツの牛乳を一本飲むことにより紙蓋十枚がチャラになるのだ。うん、借りているヤツが貸したヤツの牛乳を先生に見つからないように飲まなければならない。子供とは本当につまらないことばかりを考える。当時の牛乳は、子供達にとってはマズイものだったようだ。私、私は昔でも今でも牛乳は大好きだ。ふふふ、だから、私は弱くても楽しかったよ。十枚の紙蓋をチャラにしてもらう時は、嫌々ながら飲む真似はしたけれど、給食の牛乳、本当においしくてたまらなかったね。今の牛乳より、おいしかったというと、変な顔をする同窓生がいるけれどね。数字によるバクチゲームも低学年までだ。高学年になると、「鉛筆ゲーム」は高級なものへと変わっていった。うん、低学年と高学年という言葉もおかしかったね。下級生、上級生という言葉もおかしかったね。うん、社会では表日本、裏日本って教わっていたからね。当時は、おかしな言葉が平気で使われていた。まあ、それはそれでわかりやすかったけれどね。そうそう、上級生の時の高級な「鉛筆ゲーム」の話はまた明日ね。おっとと、牛乳を飲むとするかね。みち子姉さん。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.14

コメント(8)

-

鉛筆-2

鉛筆の原型は、筆や万年筆を見てもわかるように丸形だと思う。丸形は転ぶ。転ぶと落ちる。そう、昔の小学校の机は磨き上げられていた。磨き上げられていた。違う。古かった。とにかく古かった。大分の田舎だ。軽量の鉄骨パイプの机などなかった。それも、小学校低学年はふたり用の木造の机だった。木造といっても昔の机だ。しかもふたり用だ。重たい。とにかく重たい。長い間使われて痛んでいる。当時の子供の筆箱には、肥後の守などのナイフが入っていた。みんな、机に想い出を削り込む。「机を削ってはいけません。机さんが泣きます」先生がそう注意をすると、それを機会に、みんな削り込んだ。それが長年続く。長年の想い出が削り込まれる。それが机の表面だけならいいが、横板や脚にまで及ぶ。隣の女の子のサイドだけは美しいままだ。男の子のサイドだけが削り込まれる。足の底の所々がへこむ場合がある。おっと、「へこむ」大分弁だったわいな。低くなるということだ。すると、机の上に置いた鉛筆は、高い方から低い方に流れる。流れるな、流れる、床に落ちていく。影響は男のサイドだけではない。うん、女の子サイドにも及ぶ。これは大分だけの問題ではない。小学校、机、鉛筆というものが設立されて以来の、全国的な問題だ。それで鉛筆は丸形から、六角形になったのだろう。そして、完璧を期すために三角形になったのだろう。最近、三角形の鉛筆が「かきかた専用」として売られているらしい。三角形が手にやさしいということらしい。フムフム、時代は変わっている。それはそれとして、鉛筆が六角形ということがおわかりだろうか。ということで、今朝はこれで……フーウッ。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.13

コメント(8)

-

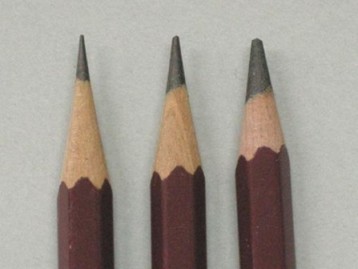

鉛筆-1

「鉛筆」ああ、なんと懐かしい響きだろう。幼稚園から小学校に上がる入学式の前の夜ランドセルを開けては中を確認する。うん、セルロイドの筆箱がある。うん、筆箱についても語りたいな。今回は鉛筆だ。筆箱の蓋を取ると、取ると、これがなかなか取れなかった。私は深爪をするのでなかなか開けられなかった。ただ単に私が不器用という説もあるが……。開けた筆箱を眺める。母が研いでくれた鉛筆が並んでいる。上部には塗装を一部削って名前を書いている。ひらがなで私の名前を書いてくれている。一本、一本、私の名前を書いてくれたのだろうな。なぜか微笑みながらいつまでも鉛筆を眺めていたことを思い出す。三菱鉛筆、トンボ鉛筆などの銘柄を思い出しながらコーリンというカタカナ文字の銘柄を思い出した。確か三角形の鉛筆を販売していたよな。鉛筆は普通が六角形、色鉛筆が丸形と決まっていた。決まっていたかどうか知らなかったが、そう思っていた。そんな常識の私の目の前に、三角形の鉛筆が登場した。「なぜ?」私は思った。なぜ三角形なのか。わからなかった。「転げて机から落ちないためじゃ」そう叫んだ友がいた。頭のいい人、頭のとろい人、人それぞれだということを知らされた。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.12

コメント(12)

-

沈丁花

例の路地裏を歩いていると、なにやらほんのりと香りが漂ってきた。ほんのりがやがて強くなり、私はその花を見つけた。見つけた。うんにゃ、私はどこにあるか知っていた。路地裏の塀から花がちょこっと例年どおりに覗かせていた。顔を近づけると香りはより強くなった。「春だよな、春が近づいてくる」秋が近づくと、やはり香りが教えてくれる花がある。秋が近づいていますよ。紅葉がやがてはじまりますよ。まるでそう言っているかのような花だ。キンモクセイ、花はそれほど美しくはない。けれど、香りだけで、秋を感じてせつなくなる。香りだけで秋を教えてくれる花がキンモクセイならば香りだけで春を教えてくれる花は?そう沈丁花だ。花はそう美しいものではない。ただね、春の香りをせつなくほのぼのと周囲に漂わせる。春が近づいていますよ。桜の花がもうすぐ咲きますよ。香りだけで存在感を示す。そんな花もあってもいいと思う。沈丁花が咲くと、その香りに桜の花を想い、春を感じてしまう。春という季節がより恋しくなるというものだ。今年の春は自然がいっぱいのような感じがする。今朝は春の陽気を思わせる陽射しだ。あの路地裏を歩く。うん、沈丁花の香りに包まれてね。花とともに生きていける。シ・ア・ワ・セ……。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.11

コメント(8)

-

スキップできる?

研究室からの帰路、バスに乗った。一番前の椅子に座った。真ん前、なかなかのドライブ気分になっていた。バスが停まる。お爺さん、お婆さんがゆっくりと降りる。「慌てないでください。ゆっくりと降りてくださいな」運転手さんの気配りに、私は感心していた。そうだよな。ご老人が降り口で転ぶと大変だものな。お爺さん、お婆さん、気をつけてくださいな。私はまだ若い。私はさっさと降りることができる。私は優越感を味わっていた。その時、小学校らしき子供が後部の席から走ってきた。走ってきて、トントンと階段を跳ねるように下りていった。それだけではなかった。なんとスキップしながら、走り去っていく。ふーうっ。私はため息を吐いた。これは真似はできない。やがてバスは、私の降りる停留所に停まった。私は降りようと立ち上がった。運転手さんが言った。「お爺さん、気をつけてくださいな」ああ、歳だけは隠せない。ゆっくりとバスを降りた。私が降りきると、バスはドアを閉めるとさっと出ていった。私はせめてスキップをしようと思った。右足?左足?こけかかった。なかなかできなかった。ああ。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.09

コメント(14)

-

桜の咲く路地裏

研究室への通勤路として路地裏を歩く。私にとっては、ただの路地裏ではない。小学校の時、よく通った路地裏である。小学校一、二年を過ごした母校に続く路地裏だ。あの頃は広く感じたのに、今はやけに狭く感じる。狭く感じるというより、歩きにくい。あの頃は、この路地をよく走った。遅刻をしそうになった、忘れ物を取りに戻った……。当時の一心不乱に走っている自分を思い出してふふふふ、思わず苦笑いをしてしまう。あの頃は、コンクリート舗装などしていなかった。水たまりがいつもあった。陽が当たらないのでいつまでも残っていた。冬などは、その水たまりが凍った。すると凍った氷で遊ぶのが子供の常だ。割ったり、破片の上に乗ったりと、そして遅刻しそうになる。この路地の先の左に正門がある。そこから校長先生が心配そうに顔を覗いていたのを思い出す。うん、左の柵に沿って桜が何本も植えられている。路地も周辺の家も立派になった。しかし、桜の木だげは変わっていない。四月、春になれば花をパーッと咲かせてくれる。風に乗って可憐な舞を見せてくれる。人それぞれの「あの頃」に戻してくれる。さあ、今年も桜の季節、この路地裏を歩ける。生きている、生かされている、そう「生きていけ!」 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.08

コメント(4)

-

悲しき天使

♪ 木枯らしの街をゆく ひとりぼっちの私 思い出の広場で 思わず足を止める 思い出すはあの日のこと 暖かい恋の夢 春の風と鳥の歌と やさしいあなたがいた ラララ~ ラ~ララ ………この歌は学生時代にはやった。メリーホプキンというイギリスの女性の歌手が唄っていた。日本では森山良子さんがギターを弾きながら唄っていた。ロシア民謡のメドレーと知って、より好きになった。マンドリンのイントロに哀愁を感じていた。学生がよく行くスナックのジュークボックスで何度も聞いた。聞きながら口ずさみながら、私は六十過ぎの自分を思っていた。自分もいつか年老いてこの街を訪れることがあるのだろうな。このスナックも、友達も、みんないないのだろうな。その時に、この歌をひとり口ずさむのだろうな。三年前、学生時代の街、松山を訪れた。うん、スナックもなかった。友達もいなかった。なんにもなかった。すべてがあっさりと姿を消していた。想い出のかけらなんて見つけることができなかった。ただ、ひとりで口ずさみながら思い出していた。あの日のこと。あの日のお酒。あの日の友。あの日の歌。すべてが懐かしく胸を熱くさせた。学生時代からやがて四十年が過ぎる。四十年という月日に驚く。驚きながら……。もう少し生きていかなくてはと思った。季節は春、今年も花は咲き、小鳥は唄うのだろうな……ああ。 人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.07

コメント(8)

-

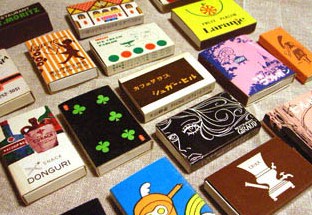

話したくない趣味~3

間借りをしていた。すると外食が多くなる。間借りをしている付近の食堂での食事がほとんどだった。ただね、喫茶店での食事ということも少なくなかった。いいや、当時は「喫茶店文化」といってもいいほど、学生街には多種多様な喫茶店が沢山あった。コーヒーを飲み駄弁る。それが学生の本分と勘違いしているヤツもいた。うん、その喫茶店では、マッチをレジのところに沢山積んでいた。そのマッチを集めるのが、当時の学生の趣味だった。ふふふ、それが私の「話したくない趣味」なのだ。喫茶店で貰ってきたマッチを鴨居に並べる。うん、わからない人のために具体的に説明しよう。画鋲でたこ糸を鴨居の端と端の柱に張り、その糸の間にマッチをずらーっと並べる。ジャズ喫茶あり、クラシック喫茶ありと、並べているマッチにより、その学生の品格というか気質がすべてわかるのだ。そう、スナックやバーなどのマッチを並べているヤツもいた。マッチを集めて並べるだけ、ただそれだけだ。畳に寝転び、ぼんやりとマッチを眺める。それだけでなんとなく気持ちがゆたかになれた。うん、単純な哲学のない学生の私がそこにいた。そして……「怠惰」にして「欺瞞」に満ちた今の私がいるのだ。ああ、話さなければ良かったな。そうだよな。マッチなど、今頃の学生は使っていないだろう。うん、学生だけじゃない、誰も使っていない。うん、それくらいはおろかな私にも理解できる。でもね、鴨居に並んだマッチ、あのきらびやかなことあの青春のきらめきにも似たマッチ、そうだよな、マッチ棒を一本も使わなかった。そう「スル」ところに傷があったら価値が落ちていたもんな。茜色に染まった間借りの部屋、遠くからはデモのシュプレヒコールが聞こえていた。陽射しとともに風が突然に吹き込んできた。鴨居に飾っていたマッチがバラバラと落ちてきた。寝転んでいた私の頭にマッチがバラバラと落ちてきた。バラバラ……私は青春の真ん中でおろかに不器用に生きていた。 (おわり)人気blogランキングへ←ランクアップのために良かったらクリックして下さいな!

2008.03.04

コメント(16)

-

話したくない趣味~2

話したくない趣味、それは当時の生活スタイルに原因があった。私の学生時代、ほとんどの学生はほとんど「間借り」をしていた。今の学生のような高級マンションやアパートではない。昭和四十年代の松山にはマンションなどなかった。学生用のアパートなどなかった。そう、長屋のようなアパートはあったけれどね。建物の真ん中を板の廊下が通っていてね。左右にひと部屋ずつが並んでいる。台所、洗面、トイレは共同となっていた。風呂は松山だ。道後温泉に入ってもいいし、銭湯があったね。靴などは玄関の靴箱に入れていたね。うん、民間の間借りなのに、男性専用、女性専用と別れていたね。女性専用がなくて、女子大生は苦労していたようだね。うん、そんな間借りの部屋の構造なんだ。そうそう、普通の家の二階なども間借りしていたね。松山の人は学生を大切にすると、安い家賃で間借りをする家が多かった。私も普通の家の二階を借りていた。裏から入って、階段を上ると、二部屋があって、そのひと部屋を借りていた。鍵などなかったね。ふすまの少し頑丈そうな扉が入り口だ。普通の家の普通の部屋を間借りをしていた。間借り、そう下宿ではない。賄いがついていない。賄いがついていない。間借りの家の多い地域には学生相手の食堂があった。棚からおかずをとって、ご飯と味噌汁をもらって食べる。食べ終わると、ぶら下がったノートに日にちと名前を書いとく。そして、月の終わりに、おばちゃんからまとめて請求がある。そんなのんびりとした松山だったね。さて、どんなにつまらない趣味だったかって……。そんなただの和風の鴨居のある部屋を間借りしていたということがひとつ、食事つきでなかったから、食堂の他に喫茶店でも食事をしたということがふたつ、そして、今は見る機会が少なくなったということがみっつ、これだけみっつのヒントがあれば「話したくない趣味」はわかるはず……ふふふ。離したくないな。しかし、離さなければ終わらない。その答は明日のココロだあーーーーーあっ。

2008.03.03

コメント(16)

-

話したくない趣味

学生時代、私は変な趣味というか習慣を持っていた。私だけではない。友人のほとんどが大なり小なりやっていた。つまらない趣味だ。語るほどのようなものではない。エッ、聞きたいって?うん、聞かせるような趣味ではない。どうしても聞きたいって、う~ん、くだらないものな。本当にくだらないものなんだ。発展性のない趣味なんだ。話すのも恥ずかしい趣味だった。おろかな趣味だった。どうして始まったかって……うん、それはよくわからない。そうなんだ。いつのまにか自然に始まった、知らぬ間に始めていた。そうそう、友人のほとんども知らぬ間に趣味としていたようだ。ただね、みんな、その趣味をいつの間にか辞めていたようだね。ふふふ、いつの間にか始めて、いつのまにか辞めている。そう、私も同じ道をたどったよ。エッ、どんな趣味だった。話したくないな。でも話さなくては終わらないだろうな。今の学生はやっているかって……ふふふ。これは断言できる。「やっていない」「うんにゃ、今の学生には誰もできないと思うね」それで、どんな趣味なのかって……。ああ、やはり話さなくては終わらないだろうね。しかし、おっととと、時間が来たようだ。話の続きは明日にしよう。ただ、明日のブログを読んでも怒らないと約束して欲しい。約束しなければ、どんな趣味か書けまへんがな。うん、でも書くに値しないよな。ああ、明日が怖いよな。なんで、あのようなことをしたのか、わからない。くだらない、発展性のない、惰性としかいえないそんな趣味なんだ。その実態は、ふふふ、明日ね。

2008.03.02

コメント(10)

-

ひなたぼっこ

春は近いといっても、まだまだ寒い日は続いている。最近、学校の校庭や公園に子供の姿を見かけない。みんな、風邪などに注意をして、家で遊んでいるのだろうか。昔の子供にとって、冷たい風などを気にしなかった。冬空の下、みんなで走った。みんなで押しくらまんじゅうをした。とにかくみんなで身体を動かせて温かくした。遊び疲れると、今度は、風をよけて「ひなたぼっこ」だ。そう、建物の陰に隠れて風を除け陽向の指す南の方向から西へと次第に動いていく。この「ひなたぼっこ」という幸せを、今の子供は知っていないのだろうな。そう、「ひなたぼっこ」している時の子供は静かだった。持ってきたお菓子を食べたり、本を読んだりした。うん、お話もよくしたね。どんな話だって?そうだね。とにかくたわいもない話だったね。ふふふふ、「ひなたぼっこ」をする場所もいろいろあったね。縁側、縁台などは最高級な場所かもしれないね。そうそう、土管というかコンクリート官に寝転んでの「ひなたぼっこ」も良かったね。一番気持ちの良かったのは、「わら小積み」の傍での「ひなたぼっこ」だ。わらが温まっていてね、わらに潜るようにしてお日様を浴びる。知らず知らずのうちに眠たくなる。ああ気持ちよかったね。そして……夕暮れ、わらから出て家路をたどる。ふふふ、身体がやけにかゆかったね。しかしね、なんともいえないゆったりとした気持ちになっていたね。そうだよな。今の子供達はゆたかになったけれど大切な素晴らしいものを失っているのかもしれないな。今日、研究室に行く途中のバス停、自動販売機の陰に隠れて「ひなたぼっこ」をしてみた。高層マンションのため、約五分の「ひなたぼっこ」だったよ。ああ。

2008.02.27

コメント(14)

-

私がガキだった頃

昔、そう、私のガキの頃の夜は暗かった。暗かったというもんではない。真っ暗だった。街灯なんていうものはなかった。うん、あってもね、電柱に取り付けられた裸電球という代物だったね。しかしね、私たち子供は暗くなるまで遊んだ。野球をしていても、ボールが見えなくなるまで投げた。打った。走った。ふふふ、ナイター施設などは、思いもしなかったね。「ボールが見えなくなったから、明日にしようか」「うん、明日、学校を引けたら、空き地に集合だ」「うん、試合はこのままで続行だ」そこで遊びは終わる。終わると終わる儀式があった。みんな、帰る方向を目指す。そして……みんなでなんと歌うのだ。 ♪さよなら三角 また来て四角 四角は豆腐 豆腐は白い 白いはウサギ ウサギは跳ねる 跳ねるはカエル カエルは青い 青いは柳 柳はゆれる ゆれるは幽霊 幽霊は消える 消えるは電気 電気は光る 光るはおやじのハゲ頭歌声が遠くに聞こえると、私は一気に家を目指した。目指すといっても暗い。走るわけにはいかない。今のように高層マンションなどなかった。空が広かった。星空がよく見えた。西の空に一番星が浮かび輝いていた。一番星を見つけると、ぼんやりと見つめる。いつまでも一番星を見つめ佇んだ。私のガキの頃、みんなで遊んだ。でも、遊んだ後のひとり、その時間がとてつもなく愛おしい。ひとりで一番星を眺めている。突然寂しくなる。家に向かった駆け出す。走る。走る。家が見える。家も暗い。裸電球ひとつだものな。その橙色の電球の灯りに、私は温かい幸せな「家」というものを感じていた。かぼそい灯りだったけれどね、父がいて、母がいて、兄妹がいた。みんな、みんな、その灯りの下で暮らしていた。生きていた。そう、私がガキだった頃、町は暗かった。しかし、温かった。

2008.02.24

コメント(16)

-

コタツの上の豆渡しゲーム

ふたつの皿とお箸を用意する。ひとつのお皿にあずきなどの豆を入れる。それをもう一つのお皿に箸で移すだけなのだ。それを何十秒でできるか。幼い頃、コタツの上でよくやったものだ。兄は手先が器用だった。妹は豆の数を減らすというハンディーがつく。すると、いつもビリが私なのだ。ああ。うん、時間を計るといっても、ストップウォッチなどない。目覚まし時計での計測だ。うん、いい加減ということだ。いつもビリ、いい加減な計測、それなのにあきずにやった。「ねえねえ、豆運びゲームをやろうよ」母や兄に、私はむずかったらしい。不器用な私の相手をするのに、兄はすぐに飽きた。うん、母と妹が、私の相手となる。そうそう、一粒の豆が箸でなかなかつかめない。一粒、それだけで時間的に妹に負けるということがあった。でも、冬のコタツの上の遊びということで懐かしく思い出す。「おまえはいつまでも箸の使い方がうまくならないね」ある宴会の席で、母から言われてどきっとしてあの「豆つまみゲーム」を思い出した。ふふふ、今なら、もっと上手にやれるだろうか。うん、この際、はっきりと言っておこう。「自信ないや」

2008.02.22

コメント(15)

-

おろかなこと

昔のことを思い出すと、時々、あれ本当だったのかと考える。そう、例えば、トンボを捕る時のことだ。竹の柵などにトンボが止まっているだろう。うん、そこにそっと音を立てないように静かに近づく。その時に、人差し指をクルクル回して近づくといいと、私は教えられていた。うん、その方法で、トンボを捕まえられたことは一度もない。そうだね、いつも途中で逃げられたね。そうう、トンボは「馬鹿っじゃない」という大きな目をしてね。人差し指をクルクル回していくとねなんとトンボが目を回してフラフラしてくる。そこを親指と薬指で、ぽっと挟めばいいとも教えられている。うん、大人になって、そこに気づく私に苦笑いをしてしまう。しかし、それを信じていた自分の粗忽さになんとなく微笑んでしまう。そうそう、雀を捕る方法も教えられた。駕籠を棒で開けておいて、その下にお米を置いておく。そしてね、雀がお米を食べに来たら、棒につけていたヒモを引っ張る。すると駕籠が落ちて雀を捕まえることができる。実際にやったかって……うん、ヤッタコトガアル、ツカマエナカッタ。うん、雀が来るまで待てなかったなよな。それに人が隠れているところに、雀は来なかったものな。ああ、なんとおろかな子供だったのだろう。ああ、そのおろかさが無性に愛おしいこの頃である。うん、クソッ、あんなおろかなこと、誰が教えてくれたのだろうな。テヘヘヘ。

2008.02.21

コメント(10)

-

遠足のおやつ

(イラストはインターネットより) 「キータン、昔の話をしようか」最近、仲間うちで話にあきると、そんな言葉が飛び出す。「昔の話をはしぜめ出すと、歳をとった証だよ」そう言いながらも、仲間で昔話に耽るということになる。昔の懐かしい話はいい。人を傷つけることもない。遠慮なく何でも話せる。そう、人の気持ちをなごやかにするだけだ。そう、先日は、遠足の時の時のおやつの話になった。「昔、遠足の時のおやつ、いくらだけ買って持って行けたかい?」そう、昔の小学校時代の遠足や修学旅行の場合、おやつ代や小遣いの額は学校が決めていた。私、私の行っていた小学校の場合は50円以内だった。チューブ入りチョコレート、煙草風なお菓子、酢昆布、カキ、ミカン。これだけで50円ぎりぎりだった。「カキとかミカン、俺の家では木から採ればいいから、勘定しなくていいよな」農家のヤツが自慢そうに叫んだ。そう、田舎とオマチが混ざっている昔の大分ではこういうことが間々にあった。「ズルイ、農家の人だけがおやつが多くなります。カキとかミカンは、買ったものとして計算しないと不公平だと思います」クラス会の話し合いで、女の子たちからそんな意見が出てくる。そうそう、このような場面で、人というものがわかる。家が農家のヤツというかソイツが手を挙げて立ち上がった。「みんなの分、カキやミカンを採って持って来ます。 だから、みんなはチョコレートや飴を買ってきてください。 それを分ければ、みんなでおいしいものをいっぱい食べられます」授業の成績のいいヤツよりも、こういう提案をするヤツそんなヤツの方が偉いと、私は感心したもんだ。今の小学生の遠足はどうなっているのだろうな。50円以内ということはないよな……ふふふ。

2008.02.18

コメント(12)

-

お江戸の蕎麦と寄席

最近、東京へ行っていない。東京に行っていない。蕎麦屋に行ってない。寄席に行っていない。大分の蕎麦屋に行くのだが、東京の蕎麦屋のようにいかない。あの東京の蕎麦屋に漂う粋な雰囲気が感じられない。蕎麦を戴く前に、お酒を呑める気持ちがしない。それになにより、寄席に行けない。落語を聞けない。落語を聞きながらお酒を呑めない。蕎麦屋で、寄席で、楽しむことが……ああ。「大阪では駄目なんだろうか。大阪の落語では駄目なんだろうか」冬空を眺めながら、そんなことを考え悩んだ。春になったら、京都に桜を眺めに行こうと思ったからだ……。大阪、関西の落語家が話していたことを思い出した。「お江戸の落語といいまいと、お江戸のお客様は 落語家の所作とか着付けの粋を楽しみますな。 だから笑いだけでない、なにか違うところがあるんですわ」ふむふむ。それでは関西の落語は?「関西は、関西のお客様は笑わしてくれ、とにかく笑わしてくれ。 うん、ただそれだけですわ。それも難しいのですがね」ふむふむ、お江戸の落語、関西の落語、そうなのか。ああ、ますます東京に、東京の寄席に行きたくなった。神田の蕎麦屋に行きたくなった。寄席、落語、蕎麦……ああと叫んで、おっとと私が病人ということを思い出した。病院に通って、早くに病気を治すのが、まず、肝要だ。ああ。

2008.02.17

コメント(16)

-

病院のロビー

「手足がしびれる。身体がおかしい」母が身体の変調を訴える。病院に行くと言う。最近の母のよく見せる行動だ。近くの病院に行く。病院のロビーに入って、いつも驚く。お年寄りのなんと多いことか。そして……ロビーの騒々しいこと、年寄りの社交場のようだべえ。「雪が降りよん中、よく病院に来たんな」「雪が降りよったかいのう。気がつかんかったわい」「何を言うかい。今降りよんじゃねえかい」「雪が降りよるか、雨が降りよるか、気にならんなったわい」ふむふむ、病院のロビーにはユニークな話が飛び交っているわい。「おいおい、そんコートはわしんや。人のを持って行くと泥棒や」「おっとと、失礼、間違うたわい。うん、泥棒やったらもっといいもん持って行くわい」「あんた若いな。八十過ぎに見えんわい」「七十一じゃ」「そりゃ失礼、ワシは九十じゃ、いくつに見える」「……?!?!」「昼ご飯、何を食べるかって?」「そう、あんたが何を食べるか尋ねているの」「尋ねて、どうするんや」「ワシもそれと同じもんにしようと思うや」「それじゃ教えられん」うん、メモ、メモ、メモしている暇がないほど面白い。ああ。母の病気はどうだったかって……。雪が降って急に寒くなったから母の身体がびっくりしたらしい。「漢方の安定剤を出しておきますからね」先生が苦笑いをしながら母と私を見送ってくれた。ふふふ、それで、母の手足のしびれは治ったようだ。うん、先生は魔術師のようなものだ。そう、雪の朝のひとつの騒動だった。うん、また来週かな?!?うん、私が入院している時は、母は元気そのものだったのに私が退院するといなや、病院に行く、行きたいと訴えるようになった。病院に行きたい。老人の癖というか習慣らしい。私が入院している。そちらに気が回って、自分の病気を忘れていたようだ。私の入院が最良の治療薬だったらしい。ふふふ。

2008.02.13

コメント(14)

-

四夜の月

夜、散歩に出た。静かだ。空を見上げた。暗かった。西の空に月がひそかに浮いていた。下弦の月だ。私は、実は「低い齢の月」が好きだ。低い齢の月、これから次第に大きく成長していく。そう、可能性を秘めた月だ。うん、今夜の月は「四夜の月」らしい。四夜の月は、満月や十五夜のように明るくはない。西の空にぼんやりと消えそうな弧を描いていた。これから日に日に大きくなる。そう、花が開くようにね。耳元に入れたイヤフォーンからは中島みゆきが聞こえる。冬の空に浮かぶ四夜の月、中島みゆきの歌声。私は歩調を緩めた。緩めて立ち止まり、月を眺めた。「梅が咲いているよ。庭の梅が少しだけ咲いているよ」今朝、母の呼ぶ声で庭を見た。四、五輪ぐらいだろう梅の蕾がそっと咲きほころびかけていた。「梅が咲いた。今年も春が来る」私はそっとつぶやいた。夜、散歩をようやくに終えて、庭に佇んだ。四夜の月、二分咲きの梅、病気治療中の私。「これから、みんな良くなっていくんだ」なんと子供じみたことを考えているんだ。私は微笑んだ。耳元からは中島みゆきの歌声が響いていた。 ♪行き先を照らすのは まだ咲かぬ見果てぬ夢 はるか後ろを照らすのは あどけない夢 ヘッドライト・テールライト 旅はまだ終わらない ヘッドライト・テールライト 旅はまだ終わらない

2008.02.11

コメント(10)

-

三角乗り

アジアの子供の写真を見ていて、私は自転車の「三角乗り」というものを思い出した。昔、ほとんどの子供は子供用の自転車など買ってもらえなかった。そう、単純な三輪車かスケーターだった。それらはいくら早く走ってもスピードの制限があった。もっと早く走りたい。子供なら誰でも思った。そのスピードに憧れている目に、大人の自転車が入ってきたヨシッ、大人の自転車に乗ってみよう。。しかし、子供が大人の自転車のサドルに座ると足がペダルに届かない。そこで、「三角乗り」ということになる。フレームの三角部分に片足を突っ込みペダルを漕ぐ。そう、片方から、片足を入れて漕ぐ。うん、自転車が手前に倒れるとまあいい。問題は向こう側に倒れた場合、なすすべもなく倒れる。悲惨……ああ。それでも何度でも繰り返す。昔の子供は勇気があったというか無鉄砲だったのかもしれない。臆病な私の場合、六歳上の兄に背後を持ってもらって練習をしたものだ。「兄ちゃん、離さないでよ。絶対に離さないでよ」私は真剣に叫んでペダルを漕いだ。「大丈夫だよ。兄ちゃんを信じろよ」「うん、兄ちゃん、信じるから離さないでよ」「ああ、離さないよ」何度かの練習を繰り返して、もう一度、最初からやり直す。「兄ちゃん、離さないでよ。絶対にだよ」私は兄に何度も念を押して片足を突っ込みペダルを漕ぎ始める。「兄ちゃん、離さないでよ」「うん、離さないよ」おっと、兄の声が遠くに聞こえる。私は背後を振り返る。兄の姿が遠くに見える。「ああ、手を離した、ああ怖いよ、怖いよ」ペダルを漕ぐのをやめると倒れるから、私は漕ぎ続ける。自転車は颯爽と走る。私のおののきに関係なく走り続ける。それは、「三角乗り」ながら、私が少し大人の世界を感じた瞬間だった。

2008.02.10

コメント(14)

-

吸い飲み

病院に入院していると何もすることがない。寝ているか、本を読んでいるか、治療をする。後はぼんやりとするだけだ。ぼんやりとする。いろいろなことを考える。いろいろなこと……やけに幼い頃が思い出される。幼い頃は病気になると少し嬉しかった。うん、学校を休めるということもあったが病人になると、家族がやけに暖かく見守ってくれる。ふふふ、病人ということで特別待遇してくれる。そうそう、リンゴなどはわざわざ摺ってさじで食べさせてくれた。うん、スプーンではないさじである。そう、みなさんは「吸い飲み」というものをご存じだろうか。病人になると、こ吸い飲みで水を牛乳を飲ませてくれた。そうなのだ。寝ていてもこぼさずに飲めるすぐれものだ。 我が家の食器棚の端っこにいつも置いてあった。「病気になったらあれで飲ませてもらえる」そのガラス製の器というか器具を、私は羨望の目なざしで見つめた。ガラス製である。体力の弱っている病人のための器具だ。先端を割る恐れがあるということで、。ゴム製の補助ホルダーが付いていた。チューチュー、吸い飲みを使うと、不思議に病人の気持ちになった。チューチュー、吸い飲みで飲むと、不思議に牛乳もおいしくなった。チューチュー、吸い飲みで薬と水を飲むと、不思議に早く治る気がした。病院のベッドの上で、私はひたすらに「吸い飲み」を考えていた。「ハイッ、お薬の時間ですよ」看護婦さんが病室に入ってきた。「看護婦さん、吸い飲みで飲ませて欲しい」そう言いかけて、私は窓の外を見つめた。碧い空に白い雲が浮いていた。幼い頃の風景が広がっていた。

2008.02.07

コメント(12)

-

蕎麦とうどん

落語家の話を聞いたことがある。扇子一本を箸に見立てて食事のシーンを演じることがある。その際、うどんと蕎麦では、食べ様が違うらしい。手にどんぶりを持ったようにして、扇子を箸としてうどんを啜る。音は大きくすればするほど客には受けるらしい。箸はどんぶりの中をまさぐり麺を捉えてズルズルスーッとすすり上げる。そしてね、うどんの場合、箸は口元でピタリと止める。それが蕎麦の場合は違うらしい。箸はどんぶりの中をまさぐり麺を捉えてズルズルスーッとすすり上げる。ここまでは、うどんと同じだ。ただね、箸は口元を通り過ぎて、目や額で止める。そう、蕎麦はうどんと違って勢いがあるということらしい。うどんのように途中で歯でかみ切ってはいけない。スルスルズーッと勢いをつけて、蕎麦は食べないといけない。それが落語家の素振りにも出ているということだ。なるほどと思って、うどんを食べるしぐさをしてみる。ズルズルズルーッ、ゆっくりと、うん、箸は口元から離れない。蕎麦はどうだろう。ふむふむ、途中から箸が麺から離れる。オーウッ、箸が目元に来ていた。ふむふむ、落語家、恐るべしだ。明日の昼食は、蕎麦にしようかな。

2008.02.05

コメント(8)

-

立春

「なにかいいことない?」昔、幼い頃、友からよく尋ねられたものだ。「うん、なにもないよ」「なにもない。つまんないの」そう、なにもない会話だった。でも、大人になった今、私はしみじみと思う。「なにもない」そう、それが非常に嬉しい。それがほっとする。幼い頃、若い頃は、何かが起こらなければつまらなかった。なにかが起これば、次になにかが起きる。なにかが起きる。変化がある。刺激がある。それが嬉しかった。それに胸をときめかせたものだ。そして今……なにもないことにホッとする。そして今……昨日と変わらない日々に気持ちが落ち着く。そして今……季節の変化だけに心がときめく。「なんにもない。つまんないの」そう言って、口をとんがらしたアイツはいない。十年前に亡くなった。通勤途中の大阪駅前で倒れた。アイツの口まねをしてつぶやいてみる。「なんにもない。つまんないの」うん、なんにもない。風邪もひかずに、おなかも壊さずに健康だ。そう、朝ご飯がおいしいかった。そう、昼ご飯がおいしかった。そう、夕ご飯が待ち遠しい。アイツにぼそっとつぶやく。「うん、なにもないけれど、それなりに幸せだよ」今日は立春、春が近づいている。

2008.02.04

コメント(10)

-

雨の朝

朝から雨が降っている。庭の栴檀の木に雀がとまっている。枯れ実をつついている。濡れながらつついている。栴檀の実、苦いはずだ。おそらくつついて遊んでいるのだろう。ふふふ、雨に中、遊んでいる。そんな光景をぼんやりと眺めながら好きな音楽を聴いている。「幸せ」という言葉を思い浮かべる。先週は、「快気祝い」を沢山してもらった。「まだ通院治療中なので……快気とは、まだまだ……」そう断っている。「通院治療などどうでもいい。 とりあえずの快気祝いをやりましようぜ」そんな乱暴に誘ってくれる方もいる。「刺身や握りなどの生ものは食べてはいけません」私はそうお願いしている。「ハイハイ、お酒はいいのでしょう。 呑める、食べられる、語れる、笑える、それで十分です」そう言って、私のために焼酎のお湯割りをつくってくれる。ふふふ、焼酎のお湯割り、ゲエッ、お湯のような焼酎のお湯割り。私の身体を考えてお湯を多く入れてくれている。その気配りにありがく思い、そのお湯そのものの焼酎を呑む。ありがたい。そう思いながら、気持ちは濃い焼酎に向いている。ああ。病気をして、健康であることの幸せを知り、病気をして、大勢の方たちの温かい気持ちを知らされる。窓から雨の光景を見ながら、健康であることを感じる。さあ、今日は何を食べようか。うん、なぜかギョーウザが浮かんだ。なぜ?どうして?ああ?

2008.02.02

コメント(18)

-

お酒を呑んでもいいですか?

「お酒を呑んでもいいのでしょう?」私は退院する時にたずねた台詞をまた言った。「呑んでもいい」と退院する時に、先生は言ったはずだ。「う~ん」エッ、血液検査の検査結果報告書を見ながら、先生がうめいている。まさか酒が呑めないと言おうと悩んでいるのではあるまいか。「エッ、お酒は駄目なのですか?」私はあわてて確認した。「いいや、お酒を呑んではいけないとは言ってはいません。ただ……」先生は苦笑いをしながら血液検査報告書を見せてくれた。「γ-GTP、血糖値、中性脂肪、すべて良好です。、木谷さんは入院して生活習慣病がすべて治っているということです。お酒を控えて塩分控えめな食事した結果がこうなったということを自覚してください」先生は微笑みながら言った。「お酒は呑んではいけないということですか?」私は同じ質問をした。「ふふふ」先生は含み笑いをして検査報告書を差し出した。「退院する時にも言いましたが、お酒はほどほどに呑んでも結構です。 ただ、この血液検査の結果を見て、健康をいつも考えてくださいな」そういうことで、私の手元に血液検査結果報告書が、今、手元にある。それを眺めながら、今夜、お酒を呑もうかどうか悩んでいる。明日から二月、春が一歩一歩と近づいている。今年の春の花ほど、私の気持ちを華やかにするものはないだろう。長期入院して、退院しての、春なのだから……。今夜はお酒は呑むまい。うん、やがて来る春を思って寝ることにしよう。うん、おそらくお酒を呑む夢を見るのだろうな。ああ。

2008.01.31

コメント(12)

-

男のロマン

「今日の夕方の六時五十六分より三分間、外へ出てください。 南西から北に向かってかなり大きな星のようなものが走りますよ。 スーッと走ってサーッと消えます。それがスペースシャトルです」夕方、友人よりそのような電話が入った。そういえば、同じ友人から去年の秋にもそのような電話が入った。電話の指示に従って、私は外に出て夜空を見上げた。秋の空に星が浮かんでいた。こんなに星が見えるんだ。ひとりで驚いた。やがて、西の空に、突然に、スーッと灯りが現れた。そうだね。飛行機の夜間灯のような感じだった。思ったよりもゆっくりと夜空を横切って、北に空にサーッと消えた。あの灯りのもと、三人の宇宙飛行士が乗船している。そう思うと、宇宙のロマンがかきたてられた。なにか胸がドキドキしたことを、今でもはっきりと覚えている。「スペースシャトルが、大分の上空を通るとよくわかったね」友人に話をすると、宇宙に関係する連中の間では常識らしい。スペースシャトルなどが今どこを走っているのを推計するらしい。ふむふむ。大分、私の家付近の上空で見られるのは、年に数回らしい。何度も通るのだが、昼間とか早朝とかで見られないこともある。うん、私とスペースシャトルの遭遇、そう考えると胸がときめく。大分で、この時間、スペースシャトルを見たのは、私だけかもしれない。うん、奇跡というより、なにか神のご加護がありそうな……ふふふ。秋の夜空を見上げて、ひとつの灯りに、私は感動した。えっ、今夜はどうだったかって……言わなくてはいけないのかな。うん、曇りで、全然見えなかったよ。ああ。寒かったな。だからこそ、秋の日のあの一瞬がとてつもなく愛おしく思えてくる。こんな私は少しおかしいのかな。男のロマンというものは、そんなものかもしれないと、私は理解している。ああ、それにしても男のロマンを感じるのは寒かったね。ああ。

2008.01.29

コメント(14)

全849件 (849件中 1-50件目)

-

-

- 日本全国のホテル

- 【福井】センチュリオンホテルリゾー…

- (2025-02-17 13:37:45)

-

-

-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…

- 仙台の旧町名「宮町」(今の青葉区宮…

- (2025-02-16 00:00:24)

-

-

-

- 中国&台湾

- [帰ってくるな!中国人!] 中国が …

- (2024-11-22 05:01:43)

-